Административно — командная экономическая система

Реформа 1965 года не затронула командную систему всерьез. Оптовые цены на продукцию по-прежнему устанавливались в директивном порядке. Мера использования такой категории, как прибыль, возросла. Однако ее можно получить как за счет снижения себестоимости продукции, так и путем повышения цен. Сработали добавочные стимулы к такому завышению.

Например, неучтенный скрытый рост оптовых цен на продукцию машиностроения составил в 1966-1970 годах 33% против 18% в предыдущей пятилетке. (Разумеется, инфляция в СССР всегда существовала.) Тем не менее, красивые показатели эффекта реформы всячески расписывались. Покупатели были, как и раньше, отстранены от влияния на установление цен. В конечном счете, эта реформа скорее разладила старый хозяйственный механизм, чем создала новый.

Доходы советской номенклатуры — явление во всех отношениях чрезвычайно интересное! Кроме фактических привилегий, на нее сыпался «золотой дождь» и в денежном выражении. Существовала своеобразная иерархия распределения. Давно известно, что в СССР существовала скрытая система зарплаты в конвертах для крупных руководителей (об этом выше упоминалось). Однако ее размеры неизвестны. В капиталистической экономике тайные вознаграждения именуются «тантьемой». Подозреваю, что не только в конвертах… По-разному.

Существовала своеобразная иерархия распределения. Давно известно, что в СССР существовала скрытая система зарплаты в конвертах для крупных руководителей (об этом выше упоминалось). Однако ее размеры неизвестны. В капиталистической экономике тайные вознаграждения именуются «тантьемой». Подозреваю, что не только в конвертах… По-разному.

Более того. В рамках советской госсобственности существовали полулегитимные элементы бюрократического частного предпринимательства. В некоторых отраслях промышленности производитель (разумеется, речь идет о директорах и вышестоящих руководителях) практически имел возможность устанавливать свои цены на ряд изделий. Официально, конечно, цены в прейскурантах были твердо зафиксированы государством, но фактически это было легко обойти. (В ряде случаев.)

К примеру, в машиностроении ежегодно осваивалось производство массы новых изделий. (До 3000 в год, в остальных отраслях — 700). Цен на эти изделия в прейскурантах не было, их полагалось утверждать вновь. И устанавливали на новинки разовые и «временные» оптовые цены. (До того, как утвердит Госкомцен, но это дело долгое, да и утверждал он обычно ту же или близкую цену.) Кроме того, при внесении в «старое» изделие малейших технических усовершенствований также можно было изменить цену, «накрутив» ее, в общем- то, вполне легально.

И устанавливали на новинки разовые и «временные» оптовые цены. (До того, как утвердит Госкомцен, но это дело долгое, да и утверждал он обычно ту же или близкую цену.) Кроме того, при внесении в «старое» изделие малейших технических усовершенствований также можно было изменить цену, «накрутив» ее, в общем- то, вполне легально.

Ко всему этому следует добавить, что в СССР имела место и настоящая конкуренция. Например, зачастую конкурировали между собой предприятия «оборонки» (а к ней относились почти все машиностроение, основная часть обрабатывающей промышленности, да и не менее трех четвертей промышленного производства вообще), и особенно создаваемые, работавшие в этой сфере конструкторские бюро и НИИ, в частности за получение первоочередных и более выгодных заказов от министерства. И кто знает, не здесь ли в известной мере кроется секрет достаточно высокого качества и значительной конкурентоспособности советской военной продукции? Впрочем, конкуренции хватало и в других сферах.

Например, в свое время в Советском Союзе произошло перепроизводство, затоваривание дорогих костюмов. Надо было бы сократить их производство и распродать уже произведенные. Но на пути к этому встали большие трудности. Ибо ведущим ценностным ориентиром для руководителей являлись темпы роста промышленного производства, измерявшегося через валовую продукцию промышленности. Снижение производства вело бы к уменьшению последней.

Например, в свое время в Советском Союзе произошло перепроизводство, затоваривание дорогих костюмов. Надо было бы сократить их производство и распродать уже произведенные. Но на пути к этому встали большие трудности. Ибо ведущим ценностным ориентиром для руководителей являлись темпы роста промышленного производства, измерявшегося через валовую продукцию промышленности. Снижение производства вело бы к уменьшению последней.Посему Госплан был против.

Одним из основных источников доходной части бюджета в стране являлся налог с оборота, взимавшийся, в первую очередь, с потребительских благ.

Причем взимался он при переходе в оптовую или розничную торговлю, но не на стадии реализации, продажи. (Во избежание «возможного неразумного поведения потребителя».) Устанавливался в виде фиксированного процента от цены товара. При падении производства сократилась бы доходная часть бюджета, поэтому министерство финансов тоже против.

А вот банк был за, так как возможность предоставления кредитов имела ограниченный характер, а главное — свой кассовый банковский план зависел от возвращения денег населением.

Торговые работники тоже были за, так как важнейшим показателем успешной работы розничной торговли считалось выполнение плана товарооборота.

Итак, возникла дилемма. Допустить «чрезмерно» горизонтальные отношения между торговлей и промышленностью? С одной стороны, ухудшились бы темпы роста валовой промышленной продукции, уменьшилась бы доходная часть бюджета. С другой — это означало бы улучшение выполнения кассового плана, повышение, увеличение выполнения плана товарооборота, сокращение излишних запасов в торговой сети, а главное — возрастание, улучшение обеспечения населения.

Подобных примеров противоположных, несовместимых интересов разных ведомств, острых противоречий между ними в стране хватало. Это ли не конкуренция?

Это ли не конкуренция?

Не «коммунистической» же идеологией руководствовалась номенклатура в своей практической деятельности, а исключительно интересами сохранения и укрепления своей власти и военно-полицейской мощи огромной тоталитарной империи!

Между прочим, еще в конце 60-х годов, во время первых лет действия экономической реформы, со стороны аналитиков андроповского ведомства (с подачи самого руководителя «конторы») поступали предложения в Политбюро о территориальном разделении экономики страны минимум на 2-3 «независимых» сектора, части, не подчиненных единому Госплану. Тогда это не прошло.

Вообще, с приходом к власти Л. И. Брежнева размах и возможности бюрократической, номенклатурной частнопредпринимательской деятельности, «частновладельческих» инициатив возросли и усилились. (И легальные, и нелегальные, хотя такую грань здесь провести, как правило, трудно, а часто невозможно. ) Мало того, что (как уже подчеркивалось) доля прибыли, оставляемая руководству предприятий, существенно возросла, а процент взносов из нее, подлежащий отчислению в бюджет, уменьшился. Во все большем количестве стали появляться предприятия, передаваемые в так называемое «хозяйственное ведение» (владение, по сути) своих руководителей.

) Мало того, что (как уже подчеркивалось) доля прибыли, оставляемая руководству предприятий, существенно возросла, а процент взносов из нее, подлежащий отчислению в бюджет, уменьшился. Во все большем количестве стали появляться предприятия, передаваемые в так называемое «хозяйственное ведение» (владение, по сути) своих руководителей.

(Не исключено, что это существовало и ранее.) Естественно, возможность частного присвоения здесь расширялась.

Ну, а в 1973 году по личному указанию Брежнева были созданы относительно самостоятельные финансово-промышленные группы под названием «производственных объединений». (С подобными вещами экспериментировали и до того. Кстати, даже плательщиками доли прибыли в бюджет они выступали группами, а не от каждого отдельного предприятия, как это делали «самостоятельные» хозрасчетные единицы, в объединения не входившие.) В 1974 году было более 1500 производственных объединений, включавших в себя свыше 6000 прежде автономных предприятий. К началу 1976 года их число выросло до 2300. Позднее существовало около 4000 таких объединений, которые включали в себя 18000 предприятий и выпускали 46% всей промышленной продукции. Реорганизация управления промышленностью была дальнейшим развитием экономической реформы 1965 года.

К началу 1976 года их число выросло до 2300. Позднее существовало около 4000 таких объединений, которые включали в себя 18000 предприятий и выпускали 46% всей промышленной продукции. Реорганизация управления промышленностью была дальнейшим развитием экономической реформы 1965 года.

Возросли (отчасти из-за усиления гонки вооружений) возможности руководителей предприятий (особенно в машиностроении) «накручивать» цены на вновь осваиваемые изделия. Обострялись ведомственные противоречия и борьба за приоритет в военных, оборонных разработках. Усиливалась конкуренция.

Часто возникают интересные вопросы: зачем преследовали, репрессировали иногда даже номенклатурных деятелей теневой экономики? И почему они подчас занимались подпольной экономической деятельностью, имея, казалось бы, все? Как во всем этом разобраться? Что же, можно попытаться ответить.

Во-первых, репрессировали в основном лиц, не достигших определенного уровня, тех, кто «крал не по чину» (т. е. Занимался делами, на которые по понятиям советской иерархии права не имел), всяких подпольных цеховиков, дельцов, не находившихся на высоких постах, и т. п.

е. Занимался делами, на которые по понятиям советской иерархии права не имел), всяких подпольных цеховиков, дельцов, не находившихся на высоких постах, и т. п.

Во-вторых, привлекавшиеся к ответственности были преимущественно работниками торговли и сферы обслуживания (иногда — строительства, легкой промышленности, пищевой и т. д.), но уж никак не руководители ВПК и тяжелой промышленности.

В-третьих, отнюдь не исключено, что отдельные руководители имели экономические права, которые не предоставлялись другим, не только низшим по рангу, но, допустим, не столь влиятельным, приближенным к верхам (например, на присвоение солидной части доходов, прибыли, свободное распоряжение ею, заключение самостоятельных экономических соглашений с партнерами- хозяйственниками — подобно тому, как члены Политбюро и Секретариата ЦК КПСС имели открытые счета в Госбанке СССР, откуда могли легально снять любую сумму в любой момент; право засекреченное, нигде и никогда открыто не признаваемое). Однако, кое-кто мог заниматься подобными делами, не имея на них разрешения. Вполне возможно также, что, независимо ни от каких прав, могли «сдать» кого-либо конкуренты, более влиятельные соперники- недоброжелатели. В конце концов, то, что в «нормальной» капиталистической системе решается путем банкротства, в нашем госкапитализме зачастую проводилось с помощью посадок и расстрелов, репрессий. Таким образом, грань между привилегиями, доходами, действиями легальными и нелегальными в советском обществе далеко не всегда возможно было отчетливо проследить.

Однако, кое-кто мог заниматься подобными делами, не имея на них разрешения. Вполне возможно также, что, независимо ни от каких прав, могли «сдать» кого-либо конкуренты, более влиятельные соперники- недоброжелатели. В конце концов, то, что в «нормальной» капиталистической системе решается путем банкротства, в нашем госкапитализме зачастую проводилось с помощью посадок и расстрелов, репрессий. Таким образом, грань между привилегиями, доходами, действиями легальными и нелегальными в советском обществе далеко не всегда возможно было отчетливо проследить.

Начиная с определенного уровня, на некоторых ступенях иерархии эта грань была крайне расплывчатой и зыбкой, кое на каких уровнях она отсутствовала вообще. К этому следует добавить, что подчас репрессиям подвергались руководители, просто проявлявшие излишнюю инициативу и самостоятельность, нарушавшие правила командной системы, не устраивавшие вышестоящее начальство, «мешая» ему чем-либо. Наконец, репрессировали за прямые хищения, за приписки. Так что бывало по-всякому. (В огромной степени по ситуациям, в зависимости от отношений между номенклатурными кланами и внутри таковых.)

Так что бывало по-всякому. (В огромной степени по ситуациям, в зависимости от отношений между номенклатурными кланами и внутри таковых.)

Надо также отметить, что преследования «теневиков» (и вообще репрессии за экономические преступления) происходили неравномерно и с разной степенью интенсивности.

Сыграла здесь в том числе роль и дискриминация по национальному признаку. Есть данные, что первое место по числу приговоренных к смертной казни по «экономическим» делам в Советском Союзе занимали евреи. Среди таких осужденных было и много кавказцев.

А вот еще дополнительная «информация к размышлению» о том, что борьба с «теневыми», нелегальными доходами вовсе не противоречила огромным, более-менее легальным прибылям правящего класса. Общеизвестно, что и Шеварднадзе, и Алиев являлись очень крутыми борцами с коррупцией и «теневым» бизнесом в своих республиках. Придя к власти в Грузии в 1972 году практически в результате государственного переворота, бывший шеф республиканской милиции Шеварднадзе заполнил тюрьмы «теневиками», «цеховиками», подпольными капиталистами и бизнесменами. В Азербайджане же, в бытность Гейдара Алиева генсеком, смертный приговор за нелегальный бизнес, подпольную частнопредпринимательскую деятельность был явлением обычным. Тем не менее известно, что и тот, и другой поддерживали определенные кланы номенклатурных капиталистов-бюрократов, которые еще более обогатились и усилили свою мощь в этот период. У знаменитых Гдляна и Иванова при расследовании так называемого «узбекского дела» был собран компромат в том числе и на этих деятелей (Алиева и Шеварднадзе).

В Азербайджане же, в бытность Гейдара Алиева генсеком, смертный приговор за нелегальный бизнес, подпольную частнопредпринимательскую деятельность был явлением обычным. Тем не менее известно, что и тот, и другой поддерживали определенные кланы номенклатурных капиталистов-бюрократов, которые еще более обогатились и усилили свою мощь в этот период. У знаменитых Гдляна и Иванова при расследовании так называемого «узбекского дела» был собран компромат в том числе и на этих деятелей (Алиева и Шеварднадзе).

В свою очередь, нельзя забывать, что Иванов и Гдлян были посланы на данное дело еще при Андропове, в 1983 году, главным образом для того, чтобы свалить ряд местных кланов и сделать положение дел в Средней Азии более подконтрольным Москве. То есть, в конечном счете, в целях укрепления империи и усиления великодержавного шовинизма. В свою очередь позднее, при Горбачеве, бурная деятельность следователей (наряду, разумеется, и с другими факторами) использовалась «прогрессивной», «реформаторской» частью номенклатуры для придания себе «демократического « имиджа, а также для того, чтобы, пользуясь разоблачениями, попытаться свалить другую часть номенклатуры. Впрочем, со временем дело успешно прикрыли, и не заводя разоблачения слишком далеко, и не раскрыв никаких серьезных тайн Кремля, но одновременно дав одной части господствующего класса (и рвущейся наверх его «демократической» идеологической обслуге) прекрасные дополнительные поводы для обвинений в адрес другой.

Впрочем, со временем дело успешно прикрыли, и не заводя разоблачения слишком далеко, и не раскрыв никаких серьезных тайн Кремля, но одновременно дав одной части господствующего класса (и рвущейся наверх его «демократической» идеологической обслуге) прекрасные дополнительные поводы для обвинений в адрес другой.

(Позднее Т. Гдлян занял весьма правое место в политическом спектре страны, возглавив достаточно шовинистическую Народную партию.

Следователи ушли в депутаты, в политику. Сейчас о них что-то не слышно.)

Часто возникает вопрос: а зачем вообще понадобилась перестройка, ельцинизм и официальная приватизация? Постараюсь ответить.

Целый ряд причин.

Вообще, номенклатуре (советской государственной буржуазии) давно, по крайней мере, в своей значительной массе, надоело прикрываться демагогической фразеологией, не имеющей абсолютно никакого отношения ни к реальности СССР, ни к правящему классу империи. Фразеология все больше тяготила, рано или поздно господствующему классу необходимо было отбросить прочь идеологический камуфляж. Собственно говоря, попытки такого рода были и раньше. В конце жизни это намеревался сделать еще Сталин (откровенно подняв знамя русского православного самодержавного шовинизма и черносотенства). Определенные планы строил Берия (разгром партаппарата, определенная приватизация — так или иначе, конечно, номенклатурная, – по- видимому, какой-либо вариант консервативной государственнической идеологии). Наконец, намерения подобного рода были и у Андропова, затевавшего свою перестройку. (Последний, вероятно, желал какого-то подобия китайского варианта, правда, сложный вопрос, какой идеологией это бы камуфлировалось. На первых порах, возможно, старой, а может быть, поменяли бы фразеологию, заменив на правоконсервативно-державнооохранительную.

Фразеология все больше тяготила, рано или поздно господствующему классу необходимо было отбросить прочь идеологический камуфляж. Собственно говоря, попытки такого рода были и раньше. В конце жизни это намеревался сделать еще Сталин (откровенно подняв знамя русского православного самодержавного шовинизма и черносотенства). Определенные планы строил Берия (разгром партаппарата, определенная приватизация — так или иначе, конечно, номенклатурная, – по- видимому, какой-либо вариант консервативной государственнической идеологии). Наконец, намерения подобного рода были и у Андропова, затевавшего свою перестройку. (Последний, вероятно, желал какого-то подобия китайского варианта, правда, сложный вопрос, какой идеологией это бы камуфлировалось. На первых порах, возможно, старой, а может быть, поменяли бы фразеологию, заменив на правоконсервативно-державнооохранительную.

Дело в том, что в недрах его родного ведомства вызревали самые различные планы и проекты… к тому же Юрий Владимирович очень сильно заигрывал с русским национализмом, так что могло случиться всякое…)

Сыграло, безусловно, свою роль и то, что для успешной экономической конкуренции участие в мировом рынке становилось все более необходимым.

СССР был вынужден стараться вырваться из своей экономической изоляции, выйти на такой рынок. Без приватизации это вряд ли бы получилось. Тем более, что на Западе полным ходом шла волна либерализации, политики экономического неолиберализма, который характеризуется двумя основными моментами: I. Максимальной (по мере возможностей), во всяком случае, широкомасштабной приватизацией. II. Свертыванием социальных гарантий.

(Тоже, по возможности, в разных странах в разной степени, но при одной и той же зловещей тенденции.) Оба эти фактора были использованы в нашей стране.

Номенклатура (госбуржуазия) узаконила раздел собственности между собой, придала этим процессам наконец-то совершенно легитимный, официальный характер. (К тому же, пойти на отмену госмонополии в экономике советское руководство вынуждали, подталкивали накапливающиеся острые противоречия в существовавшей системе, ее серьезный кризис. ) Вдобавок — прекрасный повод для того, чтобы сбросить с себя бремя «заботы о трудящихся», «социалку», как можно сильнее свернуть (а в идеале вообще ликвидировать) всякие социальные гарантии. (В СССР в последние десятилетия, несмотря на диктатуру, все же было социальное государство — Welfare State, хотя уровень жизни существенно уступал западному. Социальная защищенность людей в социально ориентированных государствах Запада — таких, как, например, Швеция — тоже была куда выше.)

) Вдобавок — прекрасный повод для того, чтобы сбросить с себя бремя «заботы о трудящихся», «социалку», как можно сильнее свернуть (а в идеале вообще ликвидировать) всякие социальные гарантии. (В СССР в последние десятилетия, несмотря на диктатуру, все же было социальное государство — Welfare State, хотя уровень жизни существенно уступал западному. Социальная защищенность людей в социально ориентированных государствах Запада — таких, как, например, Швеция — тоже была куда выше.)

Во многом в результате кризисных экономических явлений правящие круги капиталистических стран пришли к выводу, что социальное государство, социальные гарантии «стоят слишком дорого» и надо «больше экономить средства».

Это мнение возобладало и стало господствующим в государственной политике ведущих капиталистических стран с 80-х годов. Так что и тут Россия, что называется, «попала в струю». Только у нас данный процесс проводится в жизнь быстрее и жестче.

Итак, в России проведена номенклатурная приватизация. Проведена для господствующего класса более чем успешно. Активно поддерживается крупный бизнес, крупный номенклатурный капитал, связанный с государством. Мелкий, да и средний бизнес испытывает большие затруднения. Небольшие фирмы постоянно банкротятся, лопаются, поглощаются крупными. Общеизвестно, что подобный бизнес испытывает налоговый прессинг, просто душится налогами зачастую. И вот тут почему-то никто не обращает внимание на одно интересное обстоятельство. Часто, в результате уплаты всех налогов (если их платить добровольно, что, по понятным причинам, бывает редко), предприятию, бизнесменам остается куда меньший процент, меньшая доля от прибыли, чем оставляло государство предприятиям (директорам, руководителям), во времена «застоя». Тогда оставляли, как уже упоминалось выше, от 27% в середине 60-х годов до 44% во второй половине 70-х. При Ельцине не всегда и 10% оставалось.

Крутые же либералы пришли в стране к власти, нечего сказать! Почему нигде, никогда ни у кого не встречается такого элементарного сравнения? Интересно, не правда ли? Разумеется, это не касается большого номенклатурного бизнеса, крупных корпораций. Эти платят по минимуму (если вообще платят), пользуются налоговыми льготами либо просто освобождаются от налогообложения. Крупный же капитал получает помощь от государства (а государство от него). Подчас они, можно сказать, сращиваются.

Эти платят по минимуму (если вообще платят), пользуются налоговыми льготами либо просто освобождаются от налогообложения. Крупный же капитал получает помощь от государства (а государство от него). Подчас они, можно сказать, сращиваются.

Таким образом, мы имеем в России бюрократический частнокорпоративный капитализм, крайне мерзкий и уродливый. С идеологией авторитарного консерватизма, плавно перетекающего в откровенную диктатуру.

Административно-командная экономика — Энциклопедия по экономике

Ныне в российской экономике действуют государственные и муниципальные коммерческие предприятия, которые создаются в форме унитарного предприятия. В структуре административно-командной экономики государственные предприятия занимали место главного и ведущего звена, в рыночной экономике им предстоит занять место равноправного субъекта в совокупности хозяйствующих образований. Государственные и муниципальные предприятия — это такие производственные образования, которые создаются государством и органами местного самоуправления, наделяются ими необходимыми средствами и на коммерческих принципах действуют в соответствии с теми целями и задачами, которые для них определяют учредители. Унитарное — это единое, не разделяемое на части. Унитарным предприятием является такая коммерческая организация, которая не наделена правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Это имущество не может быть распределено по вкладам, долям, паям, в том числе между работниками предприятия. Имущество принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Органом управления унитарного предприятия является руководитель, который назначается собственником. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Оно не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества.

[c.72]

Унитарное — это единое, не разделяемое на части. Унитарным предприятием является такая коммерческая организация, которая не наделена правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Это имущество не может быть распределено по вкладам, долям, паям, в том числе между работниками предприятия. Имущество принадлежит предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Органом управления унитарного предприятия является руководитель, который назначается собственником. Унитарное предприятие отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Оно не несет ответственности по обязательствам собственника его имущества.

[c.72]Переход от административно-командной экономики к рынку придает управлению налогообложением глубокий экономический смысл и предъявляет к нему совершенно иные требования. Постепенно управление выходит из статичного состояния и начинает оперативно реагировать на различные изменения налоговых правоотношений. В связи с этим сама система налогообложения приобретает индикативные свойства. Недопоступление налогов может сигнализировать о том, что

[c.134]

В связи с этим сама система налогообложения приобретает индикативные свойства. Недопоступление налогов может сигнализировать о том, что

[c.134]

В условиях административно-командной экономики кредитные отношения носили [c.8]

В этом смысле рыночная экономика оказалась более эффективной, чем административно-командная, которая реагировала на возникновение диспропорций в скрытой форме (устойчивый дефицит отдельных продуктов, деформированная структура производства и другие известные атрибуты плановой системы). Иными словами, предприятия в административно-командной экономике оказались нечувствительными к изменениям в силу отсутствия обратной связи, реакции производства на изменения спроса. [c.121]

Бизнес-планирование в современной России часто рассматривается как деятельность, направленная лишь на получение финансовых средств от внешних инвесторов (кредиторов, покупателей акций, партнеров). В странах с развитой рыночной экономикой планирование бизнеса изначально несет другую смысловую нагрузку — осознание ситуации и определение путей наиболее эффективного развития организации.

Необходимость перехода от административно-командной экономики к современной рыночной была обусловлена нараставшей недееспособностью нетоварной экономики по мере исчерпания экстенсивных факторов экономического роста. [c.628]

Переход от административно-командной экономики к рыночной означает коренное преобразование всей системы экономических отношений (форм собственности, распределения ресурсов, связей между экономическими агентами и т. д.).

[c.642]

д.).

[c.642]

Практика продемонстрировала два пути преобразования административно-командной экономики в рыночную эволюционный (постепенное создание рыночных институтов) и радикальный ( шоковая терапия ). В действительности почти все страны с переходной экономикой используют те или иные элементы как эволюционного, так и радикального пути. [c.642]

Нерыночная система экономики, созданная в нашей стране и по нашей модели в ряде зарубежных стран, имеет много разных названий экономика дефицита , административно-командная экономика , нетоварный социализм и т.д. [c.427]

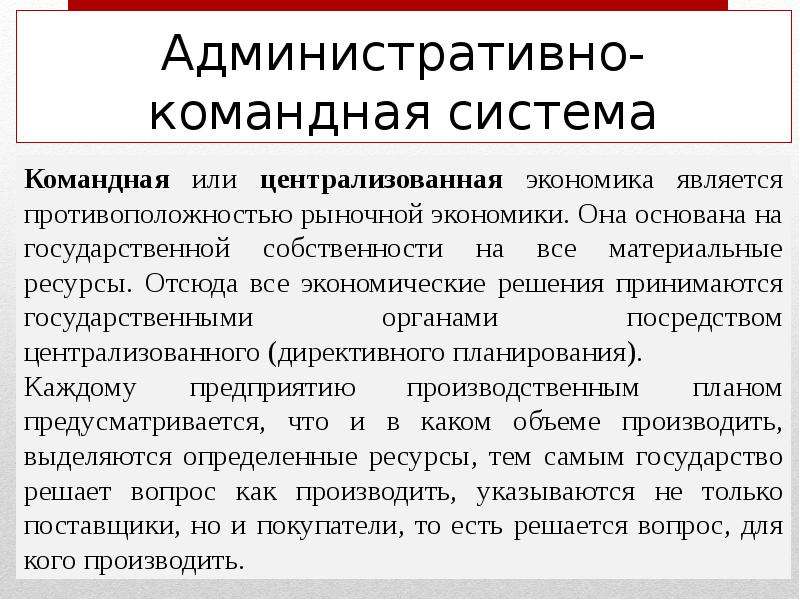

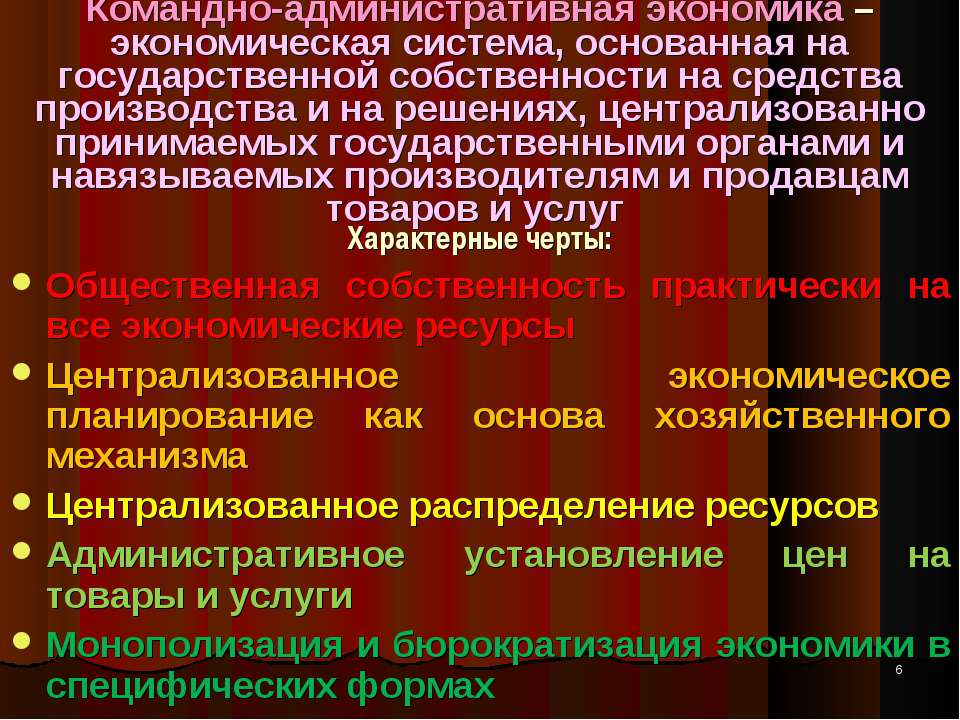

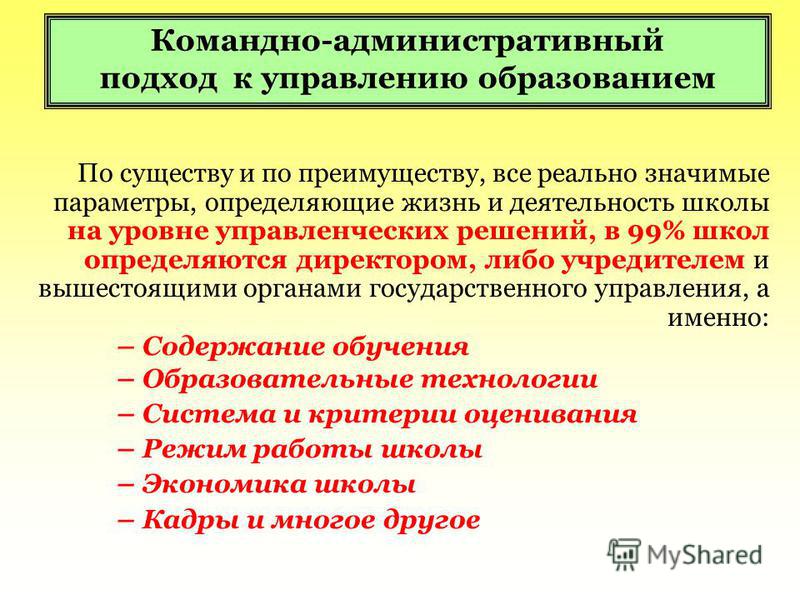

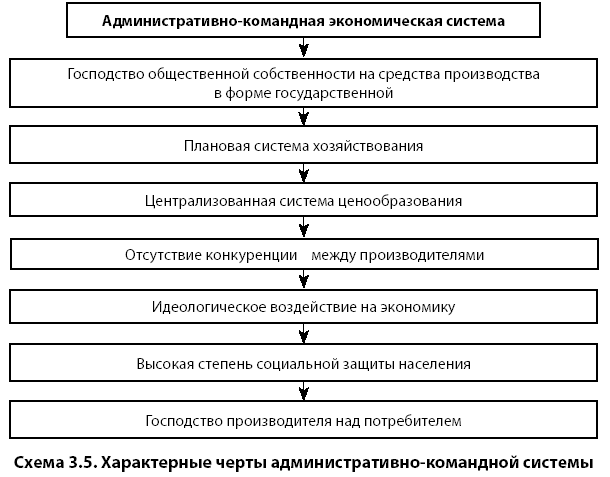

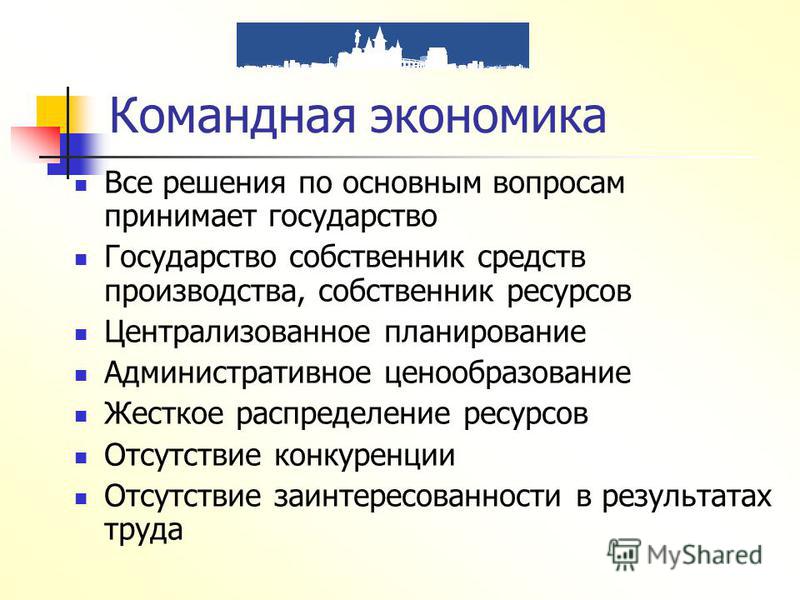

Административно-командная экономика основана на распределении имеющихся ресурсов и полученных с их помощью доходов. Распределение производится на основе определенной программы, принимающей форму плана, в котором очень детально расписываются все направления распределения ресурсов и получения доходов. Этот план носит директивный характер и обязан к исполнению, поэтому административно-командная экономика именуется зачастую как директивная экономика.

Административно-командная экономика 87 Амортизационные отчисления 162 Анализ 105 [c.200]

Рынки — это не иерархические структуры. Они состоят из людей, которые вступают в добровольный договор, приносящий преимущества и той и другой стороне. В иерархии же люди, стоящие на более высокой ступени, заставляют людей более низкого ранга выполнять нужные им действия. Если полагаться на рынок, а не на иерархию, для многих это станет наилучшим путем выстроить устойчивую саморегулирующуюся экономику. Административно-командная экономика тут не сработает. [c.162]

Реализация излишнего имущества в прошедшем десятилетии была одним из основных методов получения денежных средств для финансирования текущей деятельности. В годы административно-командной экономики практически каждому предприятию удалось создать обширную, часто избыточную производственную инфраструктуру, обеспечивающую выпуск продукции на уровне максимальной производственной мощности. После открытия российского рынка для иностранных производителей коэффициент использования производственных мощностей отечественных предприятий резко упал [86] (таблица . 3.). Соответствующая производственная инфраструктура оказалась невостребованной предприятия активно перешли к сдаче в аренду и распродаже неиспользуемого имущества.

[c.12]

3.). Соответствующая производственная инфраструктура оказалась невостребованной предприятия активно перешли к сдаче в аренду и распродаже неиспользуемого имущества.

[c.12]

Говоря о проблеме рисков в предпринимательской деятельности, следует учитывать, что многие риски, реально существующие в настоящее время в экономике России, с одной стороны, вызваны тем, что цивилизованные экономические рыночные отношения в России еще только складываются и соответственно не являются типичными, как в развитых странах. С другой стороны, методы и способы ведения экономической деятельности российскими предпринимательскими организациями, доставшиеся в наследство от эпохи социализма, в свою очередь обусловили присущие только России разновидности рисков и их проявлений. В административно-командной экономике предприятиям приходилось иметь дело с риском невыполнения государственного плана, нарушением договорных обязательств, недопоставок продукции и т. п., т. е. риски были обусловлены чаще всего несоблюдением правил и норм хозяйственной деятельности той поры.

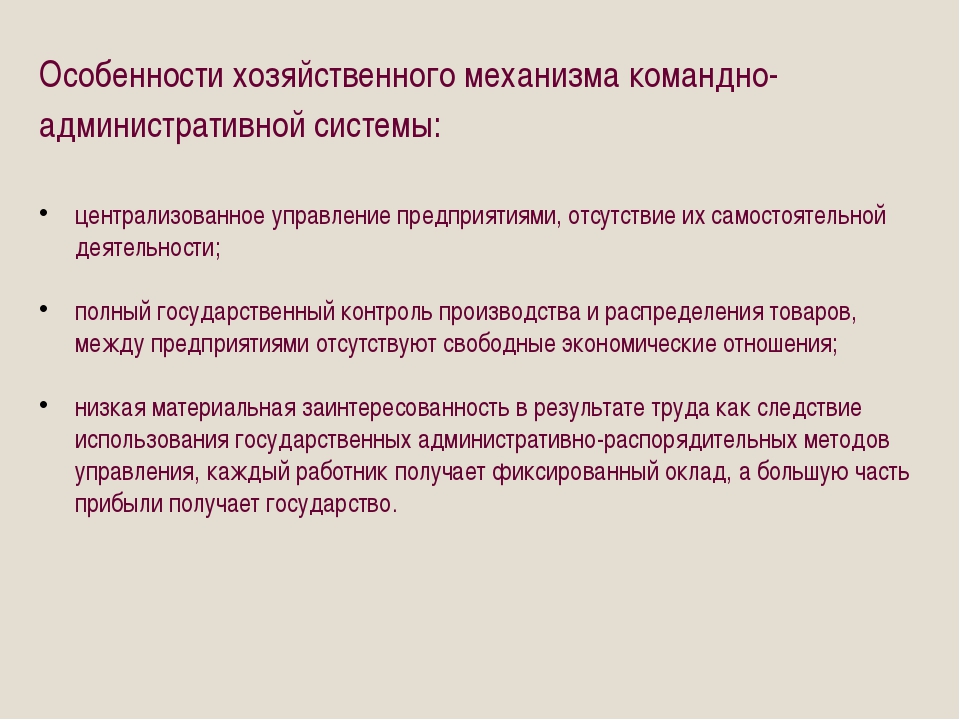

Хозяйственная самостоятельность предприятий и организаций в административно-командной экономике в значительной мере ограничена. Действуют плановые задания, которые детально определяют доводимые до каждого предприятия в виде подробной росписи натуральные и стоимостные показатели. Распределение материально-технических средств (машин, оборудования, сырья и материалов) и реализация готовой продукции также строго регламентированы.

[c.9]

Распределение материально-технических средств (машин, оборудования, сырья и материалов) и реализация готовой продукции также строго регламентированы.

[c.9]

Административно-командная экономика сформировалась в СССР в начале 1930-х гг., действовала также в странах Центральной и Восточной Европы, Китае, Вьетнаме и др. В результате применения единых негибких административных форм и методов хозяйствования, в равной степени использовавшихся для всех отраслей и регионов страны, для всех типов предприятий и организаций, снижалась производительность труда, росли затраты матери- [c.9]

В административно-командной экономике роль инфраструктуры выполняли Госплан, Госбанк, Арбитраж, министерства и ведомства, которые с помощью принятия директивных решений, доведения их до предприятий и контроля за их выполнением обеспечивали организационно-экономические и юридические условия производства. Социальные условия для работников производственной сферы создавались благодаря деятельности системы государственных учреждений здравоохранения, образования и социального обеспечения.

Сеть фирм оптовой торговли, товарные биржи, торговые дома, посреднические центры, аукционы и ярмарки призваны заменить распределительные органы материально-технического снабжения и государственной реализации, выполнявшие функции инфраструктуры при административно-командной экономике. Для осуществления государственного регулирования рынка возникла необходимость в таких специальных органах, как Антимонопольный комитет, Счётная палата, инспекции по контролю за ценами и ценными бумагами, за использованием государственного имущества и т. п. [c.106]

Национализация проводится и в странах с рыночной экономикой, но у неё другая цель. Если в СССР и в странах с административно-командной экономикой национализация стала основой для социалистических преобразований, для крутой ломки ранее существовавших производственных отношений, то в развитых странах национализация — средство повышения экономической эффективности работы предприятия, отрасли.

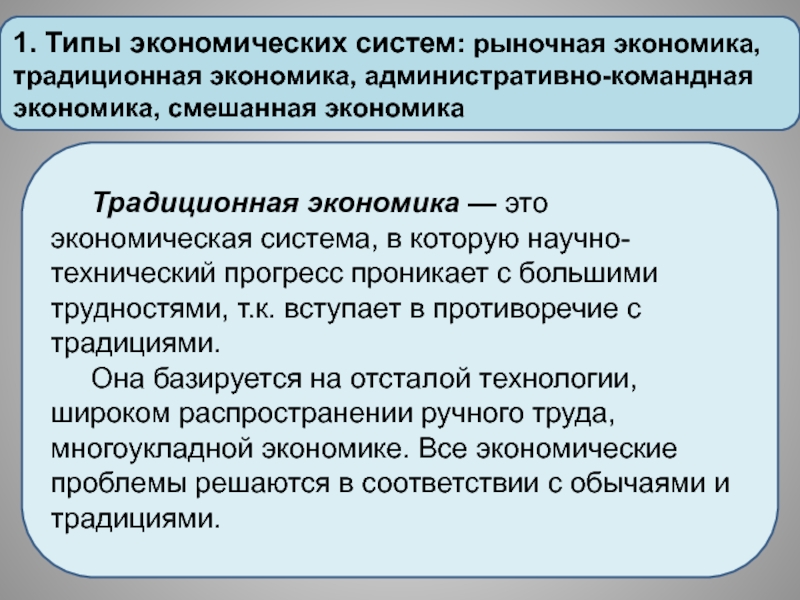

Рыночная экономика, в отличие от натуральной традиционной экономики (см. Натуральное хозяйство), а также в отличие. от централизованно управляемой (см. Административно-командная экономика), характеризуется двумя важнейшими особенностями в ответе на поставленные вопросы. Во-первых, в такой экономике предприниматели самостоятельно отвечают на эти вопросы. Во-вторых, предприниматели принимают эти решения, ориентируясь на рыночные сигналы. Такими сигналами для них являются цены. Характеризуя рыночную экономику, великий экономист А. Смит (см. Английская классическая политическая экономия) писал Предприниматель имеет в виду лишь свой собственный интерес, преследует собственную выгоду, причём в этом случае он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем не входила в его намерения. Преследуя свои собственные интересы, он часто более действенным

[c.253]

Преследуя свои собственные интересы, он часто более действенным

[c.253]

Отчасти по причине пренебрежения данными предпосылками, многие фирмы потеряли свои конкурентные преимущества в течение 1980-х гг. в период обострения конкуренции во всем мире. Диагноз возможных причин ясно указывает на краткосрочность и отсутствие ориентации на потребителей как на причины. Данный диагноз приобрел дополнительное значение после поражения коммунизма и разрушения административно-командной экономики в странах Советского блока в конце 1980-х гг. [c.436]

При существовавшей до недавнего времени в России административно-командной экономике роль денег была ограничена. Этому способствовали и бытовавшие взгляды о возможной полной отмене денег и переходу к прямому продуктообмену. Деньгам отводилась вспомогательная роль, главным образом как инструменту учета и контроля со стороны центральных и других органов управления хозяйством. [c.47]

В условиях административно-командной экономики объем и ассортимент производимой продукции устанавливался вышестоящими органами для каждого предприятия в форме планов в натуральных и стоимостных показателях. При этом стоимостные показатели планируемого объема и ассортимента продукции имели подчиненное значение и рассчитывались на основе натуральных показателей, исходя, как правило, из цен, установленных центральными органами.

[c.47]

При этом стоимостные показатели планируемого объема и ассортимента продукции имели подчиненное значение и рассчитывались на основе натуральных показателей, исходя, как правило, из цен, установленных центральными органами.

[c.47]

В административно-командной экономике роль денег снижается, что связано с применением стабильных цен, устанавливавшихся центральными органами. Такие цены оставались неизменными и при различных [c.47]

Вместе с тем использование денег имело немаловажное значение и в административно-командной экономике. Так, лишь при применении денег становилось возможным определение совокупного объема различных издержек (материалов, амортизации, заработной платы и др.) на изготовление продукции, составляющих ее себестоимость. Сопоставление планового и фактического уровней себестоимости предоставляло возможность оценивать отклонения фактического уровня от планового и предпринимать меры по его нормализации, что без применения денег оказалось бы невозможным.

[c. 48]

48]

Применение денег усиливало и в условиях административно-командной экономики возможность учета и контроля выполнения различных плановых натуральных показателей и определение мер по улучшению деятельности предприятий. [c.48]

Каковы особенности применения денег в административно-командной экономике [c.50]

Аккредитивная форма расчетов. Сфера применения аккредитивной формы расчетов недостаточно широка, ее удельный вес в структуре форм безналичных расчетов относительно невелик, но стабилен как в условиях административно-командной экономики, так и рыночной. Сущность аккредитивной формы расчетов состоит в том, что плательщик поручает обслуживающему его банку произвести за счет средств, предварительно депонированных на счете, либо под гарантию банка оплату товарно-материальных ценностей по месту нахождения получателя средств на условиях, предусмотренных плательщиком в заявлении на открытие аккредитива. [c.85]

Переход на рыночные отношения приводит к изменению источников и структуры ресурсов кредитных организаций. В качестве одного из источников финансовых ресурсов выступает акционерный капитал, образованный за счет размещения акций на финансовом рынке, тогда как в условиях административно-командной экономики собственные средства кредитных организаций формировались за счет государственных ресурсов. Расширяется круг банковских операций, что сопровождается ростом источников финансовых ресурсов кредитных организаций, в том числе за счет операций на финансовом рынке, с драгоценными металлами и иностранными валютами, а также проведения лизинговых, факторинговых, форфейтинговых и других операций.

[c.201]

В качестве одного из источников финансовых ресурсов выступает акционерный капитал, образованный за счет размещения акций на финансовом рынке, тогда как в условиях административно-командной экономики собственные средства кредитных организаций формировались за счет государственных ресурсов. Расширяется круг банковских операций, что сопровождается ростом источников финансовых ресурсов кредитных организаций, в том числе за счет операций на финансовом рынке, с драгоценными металлами и иностранными валютами, а также проведения лизинговых, факторинговых, форфейтинговых и других операций.

[c.201]

На государственную политику занятости в Республике Беларусь оказывают воздействие особенности формирования ее рынка труда отсутствие длительного эволюционного пути развития рынка труда совпадение периода становления рынка труда с формированием других рынков наличие многих стереотипов и нравственных критериев, сложившихся в эпоху административно-командной экономики. Эти и другие обстоятельства привели к необходимости обновления всего комплекса трудового законодательства. В настоящее время отношения занятости в стране регулируются Конституцией Республики Беларусь, Законом о занятости населения Республики Беларусь, а также Кодексом законов о труде и другими нормативными актами.

[c.188]

В настоящее время отношения занятости в стране регулируются Конституцией Республики Беларусь, Законом о занятости населения Республики Беларусь, а также Кодексом законов о труде и другими нормативными актами.

[c.188]

Экономический строй любого государства может основываться только на двух организационных началах на субъективной воле руководящего органа или на объективных экономических законах. В первом случае речь идет о планово-директивной экономике, основанной на распределении имеющихся ресурсов и полученных с их помощью доходов. В основе такого распределения лежит волюнтаристский подход одного человека или группы людей, наделенных (обычно сами себе присвоивших) правами принимать решения. Поэтому планово-директивная экономика именуется зачастую как административно-командная экономика. Во втором случае имеется в виду создание подлинно научной экономики, более известной под термином «рыночная экономика». [c.5]

Экономика как совокупность экономических отношений представляет экономическую систему общества, в основе которой лежит господствующий тип собственности (общий, частный или смешанный). История знает три формы общественного хозяйства натуральное хозяйство, административно-командная экономика и рыночная экономика с господством частной собственности и на современном этапе с господством смешанной собственности.

[c.333]

История знает три формы общественного хозяйства натуральное хозяйство, административно-командная экономика и рыночная экономика с господством частной собственности и на современном этапе с господством смешанной собственности.

[c.333]

Заемные средства представляют собой краткосрочные кредиты банков, с помощью которых удовлетворяются временные дополнительные потребности в оборотном капитале. В условиях административно-командной экономики заемные средства составляли достаточно большую долю в источниках формирования оборотного капитала. Сложности кредитования пополнения оборотного капитала связаны с воздействием инфляции, кризисом неплатежей, замедлением оборота средств. [c.342]

Российская экономика переходна от тоталитарной (административно-командной) экономики к рыночной и через нее — к смешанной. Переходной к рыночной она не может быть в конечном итоге потому, что рынок есть форма, система хозяйствования, а не экономическая система. [c.496]

Планирование финансов на предприятии осуществлялось и в прежние годы. В условиях административно-командной экономики пятилетний финансовый план государственного предприятия определялся заданиями отраслевого министерства, а годовые финансовые планы составлялись на основе контрольных цифр, которые доводились до предприятий вышестоящими организациями. Утверждаемые самим предприятием годовые финансовые планы тем не менее были регламентированы сверху по важнейшим показателям объему реализуемой продукции, номенклатуре выпускаемых изделий, сумме прибыли, рентабельности, платежам в бюджет. Планы получались громоздкие, трудноприменимые для управления. В этих условиях предприятию, его финансовой службе отводилась роль простых исполнителей, а потребность в финансовом планировании на низовом уровне при директивном управлении утрачивалась.

[c.253]

В условиях административно-командной экономики пятилетний финансовый план государственного предприятия определялся заданиями отраслевого министерства, а годовые финансовые планы составлялись на основе контрольных цифр, которые доводились до предприятий вышестоящими организациями. Утверждаемые самим предприятием годовые финансовые планы тем не менее были регламентированы сверху по важнейшим показателям объему реализуемой продукции, номенклатуре выпускаемых изделий, сумме прибыли, рентабельности, платежам в бюджет. Планы получались громоздкие, трудноприменимые для управления. В этих условиях предприятию, его финансовой службе отводилась роль простых исполнителей, а потребность в финансовом планировании на низовом уровне при директивном управлении утрачивалась.

[c.253]

Еще одно уникальное свойство инновационной системы административно-командной экономики — это особая структура организаций, осуществляющих НИОКР. Для нее было естественным и характерным наличие крупных, а иногда гигантских организаций, несвойственных рыночной экономике. Исследовательские организации в СССР часто достигали численности в несколько тысяч человек. Такие организации плохо управляемы, инерционны, подчиняются собственным внутренним законам.

[c.74]

Исследовательские организации в СССР часто достигали численности в несколько тысяч человек. Такие организации плохо управляемы, инерционны, подчиняются собственным внутренним законам.

[c.74]

Поскольку все страны отличны друг от друга, то не только переходная экономика, но и сам характер перехода в них различен. Можно выделить два типа перехода от административно-командной экономики к рыночному хозяйству постепенный, растянутый во времени на десятилетия переход (градуализм) и реформирование по принципу шоковой терапии . Градуализм (англ, gradual — постепенный) получил своё распространение в таких странах, как Китай, Вьетнам, Венгрия. Характерные черты этого типа реформирования значительная роль государства, а также нейтрализация (посредством государственных регуляторов) наиболее негативных социальных и экономических последствий для населения, прежде всего последствий для уровня жизни. Так, напр., Китай начал реформирование экономики с 1980-х гг. и в настоящее время за счёт экономического роста (темпы 10% в год) вышел в десятку ведущих стран, при этом значительно повысив уровень жизни населения. Спецификой китайской переходной эконо-

[c.207]

Спецификой китайской переходной эконо-

[c.207]

С середины 20 в., в период индустриального, а затем и постиндустриального развития, усложнения экономических связей рыночный механизм, особенно в макросфере, начинает давать серьёзные сбои. В этих условиях усиливается роль государства, которое всё больше вмешивается в экономику с помощью антимонопольной политики, регулирования цен и доходов, государственной поддержки частного сектора. Сочетание рыночных механизмов и государственного регулирования позволило развитым индустриальным странам осуществить технологическую и структурную перестройку в соответствии с требованиями нового этапа научно-технического развития, информатизации и интернационализации хозяйства. В современной России в 1990-х гг. переход от административно-командной экономики к рыночной проходил в форме поспешной приватизации и отказа от государственного управления экономикой (шоковая либерализация цен, открытие национального рынка для внешней конкуренции, резкое уменьшение государственных инвестиций и т. д.). Фактически государство отказалось от регулирования развития реального сектора экономики. Роль государства в экономике стала ограничиваться только регулированием денежной массы монетаристскими методами. В результате уход государства от экономического регулирования привёл к широкому распространению мафиозно-теневых связей и отношений.

[c.308]

д.). Фактически государство отказалось от регулирования развития реального сектора экономики. Роль государства в экономике стала ограничиваться только регулированием денежной массы монетаристскими методами. В результате уход государства от экономического регулирования привёл к широкому распространению мафиозно-теневых связей и отношений.

[c.308]

В эпоху административно-командной экономики в стране планирование считалось центральным звеном управления как на макроуровне, так и на уровне отдельного предприятия. Планирование на предприятии сводилось к деятельности в узком коридоре определенных вышестоящими органами директив и показателей. Отказ от централизованного руководства плановой работой на разных уровнях совпал с резким ухудшением экономического и производственного климата деятельности. Непредсказуемость рыночных условий нарождающейся экономики, потеря привычных сложившихся связей, неизученность спроса на рынке, инфляции, произвол в ценообразовании, кризисы неплатежей — все эти факторы, с одной стороны, снизили качество планирования на предприятиях, с другой стороны, определили сложности планирования как такового. [c.221]

[c.221]

«Что является основным признаком командной экономики?» — Яндекс.Кью

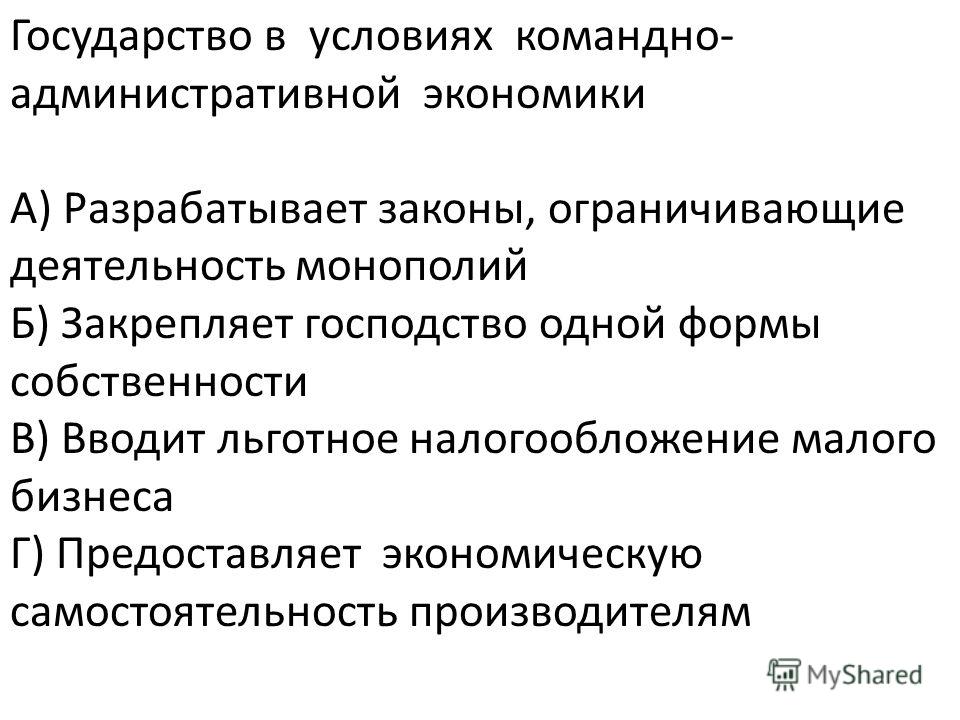

Основной признак административно-командной экономики (АКЭ) — это государство, выступающее в качестве главного экономического агента в стране. Это подразумевает собой следующее:

1) Государство является собственником почти всех предприятий и земли в экономике.

2) Государство является главным работодателем, оно же устанавливает уровни заработной платы.

3) Государство производит товары и оно же устанавливает на него цены.

4) Государство принимает ключевые экономические решения и влияет на экономические решения других экономических агентов (граждан), т.е. на их спрос и потребление.

5) Государство создает план развития экономики, задает направление деятельности всем секторам экономики и порядок их взаимодействия между собой (пятилетки, госплан).

6) Государство выступает как огромная социалистическая корпорация, производящая товары, эксплуатирующая рабочих и занимающаяся торговлей с иностранными государствами и фирмами.

Это общие черты административно-командной экономики. Исторически даже в СССР АКЭ принимала разные формы в тот или иной период. Например в 1921-1928 гг, АКЭ имела следующий вид:

В промышленном производстве государство занимало до 96%, частно-концессионные предприятия всего 4%.

В сельском хозяйстве доминировали частные и кооперативные хозяйства.

Государство поставляло потребтовары в село взамен на сельхозпродукцию для городов.

Концепция НЭПа заключалась в сохранении баланса между интересами города (государства) и деревни (преимущественно частного сектора), при этом акцент делался на рост благосостояния села с целью создания накоплений у сельского населения и последующего использования этих накоплений для инвестиций в промышленность (город). Таким образом, несмотря на наличие частного сектора, общая концепция развития задавалась государством.

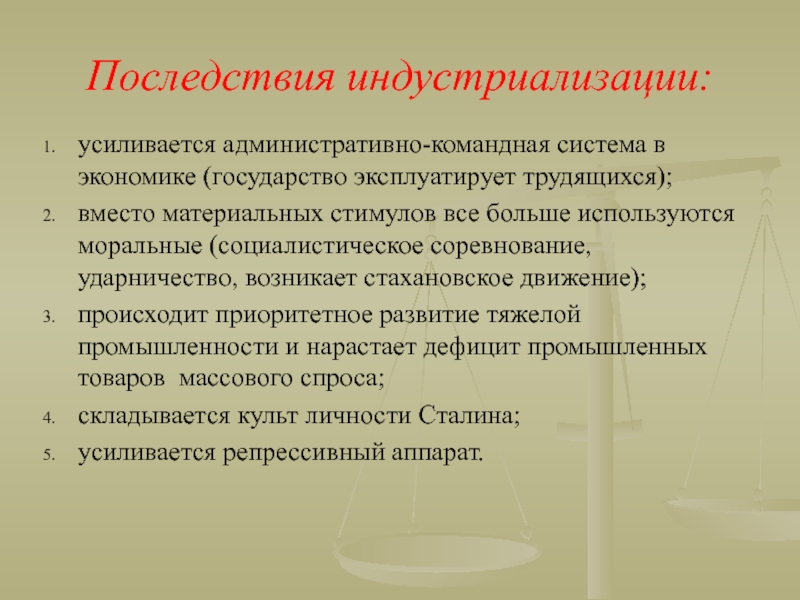

Иной АКЭ стала после 1928 года, при сталинской индустриализации:

Постепенное уничтожение частного сектора на селе, насильственный перевод земель, орудий и скота в собственность колхозов (формально коллективных хозяйств, фактически работающих по принципу АКЭ).

При этом колхозники могли иметь в личной собственности приусадебные участки (иногда весьма приличной площади), с которых они платили налоги и не могли выращивать на них, скажем, пшеницу.

При этом колхозники могли иметь в личной собственности приусадебные участки (иногда весьма приличной площади), с которых они платили налоги и не могли выращивать на них, скажем, пшеницу.Форсированная индустриализация, т.е. выжимание ресурсов из деревни для создания тяжелой индустрии в сжатые сроки. Конкретно: низкие закупочные цены на сельхозпродукцию и жесткие наказания колхозов за невыполнение плана по хлебозаготовкам.

составление пятилеток, т.е. планов развития на ближайшие 5 лет, которые должны быть достигнуты всеми секторами экономики.

После Сталина, при Хрущеве, а затем при Брежневе принципы работы АКЭ несколько изменились:

Приусадебные участки сократили до минимального размера (несколько соток, буквально огородик).

В несколько раз повысились закупочные цены на продукцию колхозов, что увеличило уровень жизни селького населения.

Сократилось число плановых показателей для предприятий, последние получили большую самостоятельность, получили возможность формировать фонды, инвестировать в свое производство.

Появляются соображения прибыли и рентабельности. Иными словами, план государства выполни, а как — решай сам (в определенных пределах).

Появляются соображения прибыли и рентабельности. Иными словами, план государства выполни, а как — решай сам (в определенных пределах).Увеличились расходы государства на социальные гарантии. Собственно, именно после Сталина появляется то самое всеобщее бесплатное образование, которым так гордятся наши предки; бесплатная медицина, развитые социальные льготы для матерей, рабочих, инвалидов и т.д.

Это что касается СССР. Однако есть еще такой тип АКЭ, как индикативное планирование. Строго говоря, его нельзя сравнивать с АКЭ социалистических стран, но оно обладает многими признаками АКЭ. Думаю, нелишне будет его упомянуть здесь:

При индикативном планировании сохраняется частная собственность на средства производства, внутренняя конкуренция, ограниченная самостоятельность экономических агентов.

Государство составляет план развития экономики на определенный период (несколько лет, пятилетка), однако для его достижения опирается на содействие крупных промышленников, задавая им рекомендации по производству и инвестициям.

Но не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Государство также ограничивает экономическую свободу этих промышленников, ограничивая движение иностранной валюты, контролируя банки, делая крупные заказы тем или иным отраслям в зависимости от задач текущей пятилетки и т.д. Хороший пример ИП — пятилетки Южной Кореи. Пятилетки в ЮК разрабатывались Верхоным советом национальной перестройки. Кроме него, были такие учреждения, как Совет экономического планирования, министерство торговли и промышленности, и министерство финансов.

Но не все так радужно, как кажется на первый взгляд. Государство также ограничивает экономическую свободу этих промышленников, ограничивая движение иностранной валюты, контролируя банки, делая крупные заказы тем или иным отраслям в зависимости от задач текущей пятилетки и т.д. Хороший пример ИП — пятилетки Южной Кореи. Пятилетки в ЮК разрабатывались Верхоным советом национальной перестройки. Кроме него, были такие учреждения, как Совет экономического планирования, министерство торговли и промышленности, и министерство финансов.Государство не использует репрессии в отношении «зазевавшихся» промышленников, предпочитая «пряник» — предоставление преимуществ конкурентам, заказы, инвестиции и т.д. Однако становится ясно, что ИП имеет одну из важных черт АКЭ: государство принимает ключевые экономические решения и влияет на экономические решения других экономических агентов.

В Третьем Рейхе была смесь ИК и АКЭ социалистического типа:

Задавался план развития всех секторов экономики.

Сохранялся частный сектор в промышленности и сельском хозяйстве, хотя его неприкосновенность и самостоятельность были очень условны (как в случае с фирмой Гуго Юнкерса).

Ограничивалось движение иностранной валюты, вплоть до ее изъятия у населения и предприятий.

Для достижения целей госплана налагались запреты и ограничения для тех секторов, чье развитие не было приоритетным. Скажем, для текстильной отрасли были ограничены импорт кожи, хлопка и шерсти; запрещалось работать более 36 часов в неделю; инвестировать в текстильное производство. Цены на товары текстильной отрасли регулировались государством.

Создавались мощные тресты под управлением государственных чиновников (как в случае с Braunkohlenbenzin AG (Brabag)).

Необходимые ресурсы и инвестиции распределялись между секторами государством. Как в случае с ограничениями для текстильной промышленности, которые были обусловлены тем, что кожа, шерсть, хлопок и валюта шли на нужды военного сектора в ущерб гражданскому.

Такие дела.

признаки, плюсы и минусы, характеристика

Административно-командная экономическая система

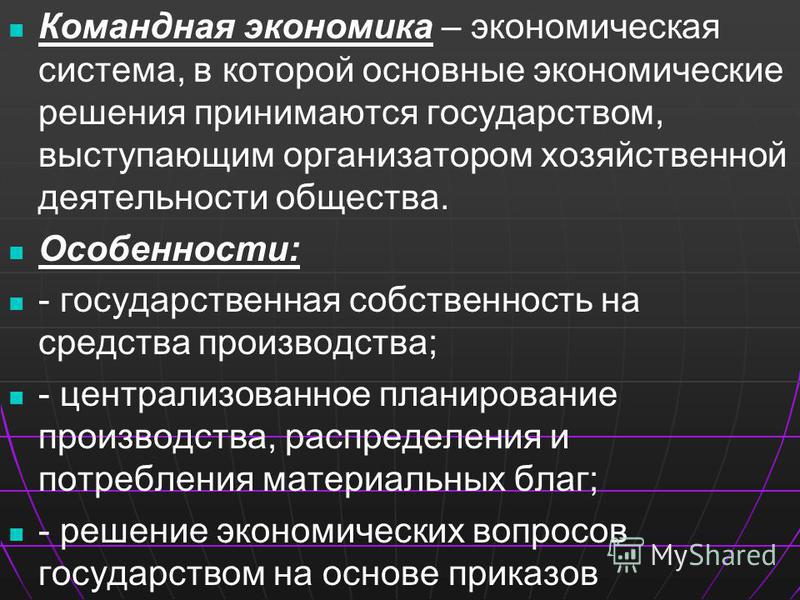

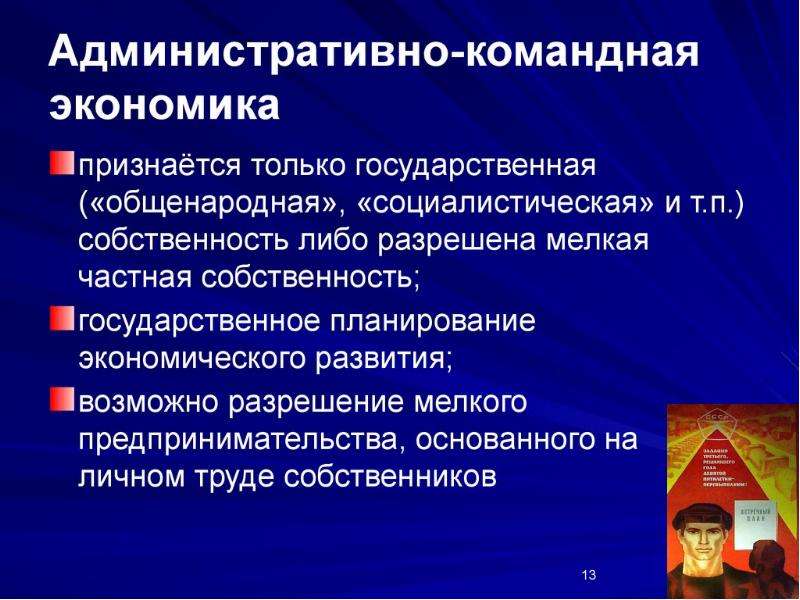

ОпределениеАдминистративно-командная экономика – это способ организации общественных отношений, основанный на приоритетности государственной собственности, централизации хозяйственной деятельности.

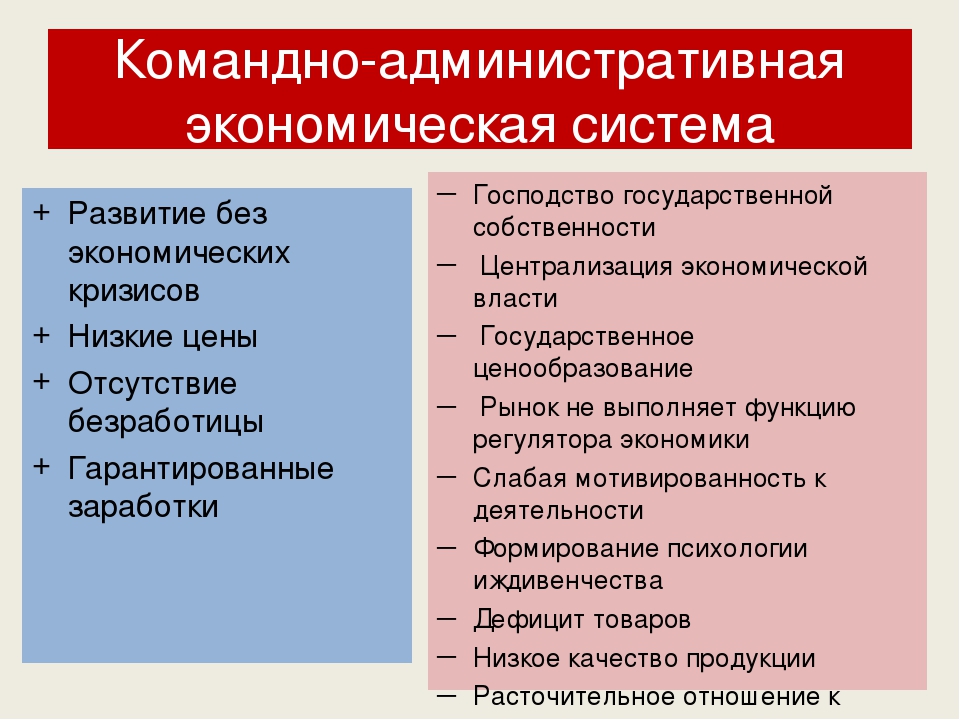

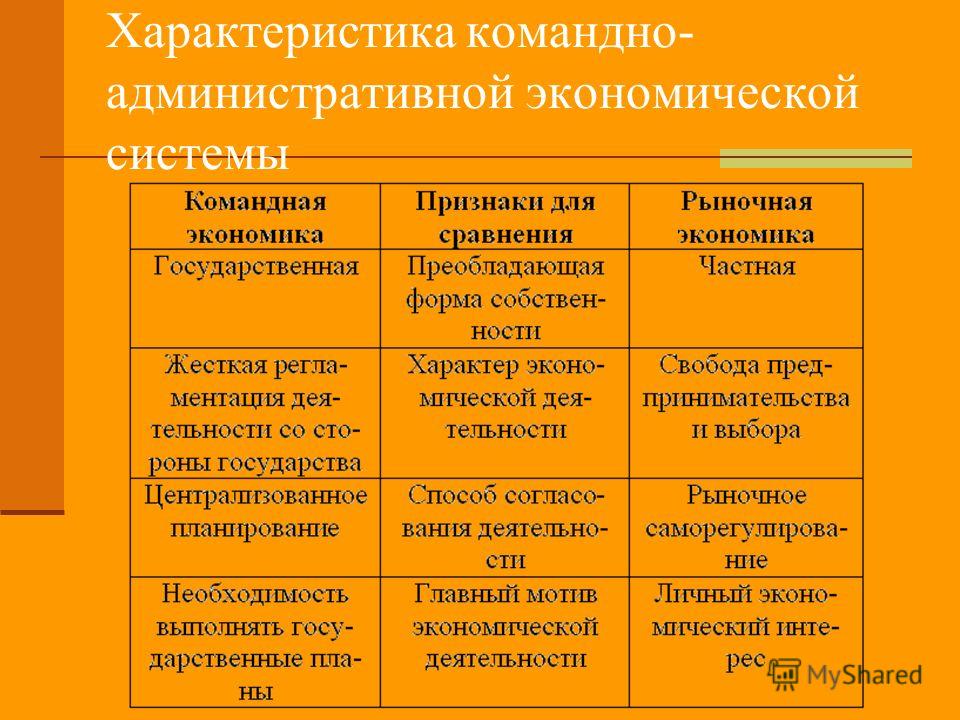

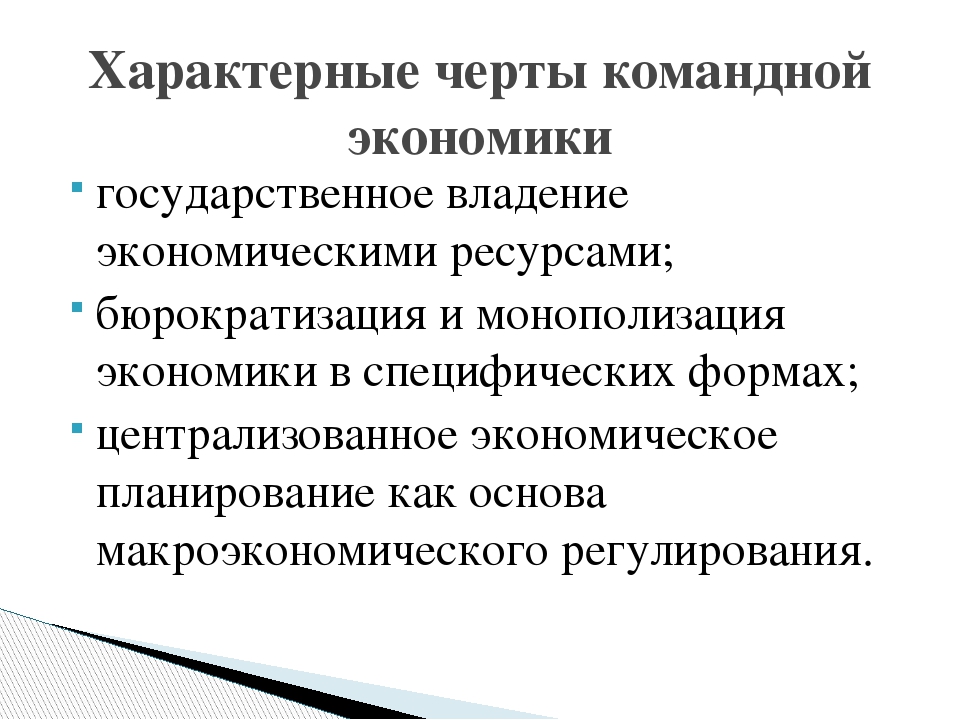

Признаками административно-командной системы являются:

- применение социалистических методов управления;

- отсутствие экономической свободы;

- давление на участников экономического процесса со стороны государства, партии;

- доминирование принципа директивного планирования;

- распределение произведенной предприятиями продукции через государственные органы материально-технического снабжения;

- формальный характер экономических рычагов.

Важная характеристика системы – особый тип мотивации наемных работников, при котором в качестве основных инструментов используются принуждение и поощрение.

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

ПримечаниеДля каждой категории работников устанавливается одинаковый по всей стране оклад. Премиальные выплаты осуществляются по указанию вышестоящего руководства из лимитированного фонда. Основанием выплаты может являться выполнение и перевыполнение планов центра.

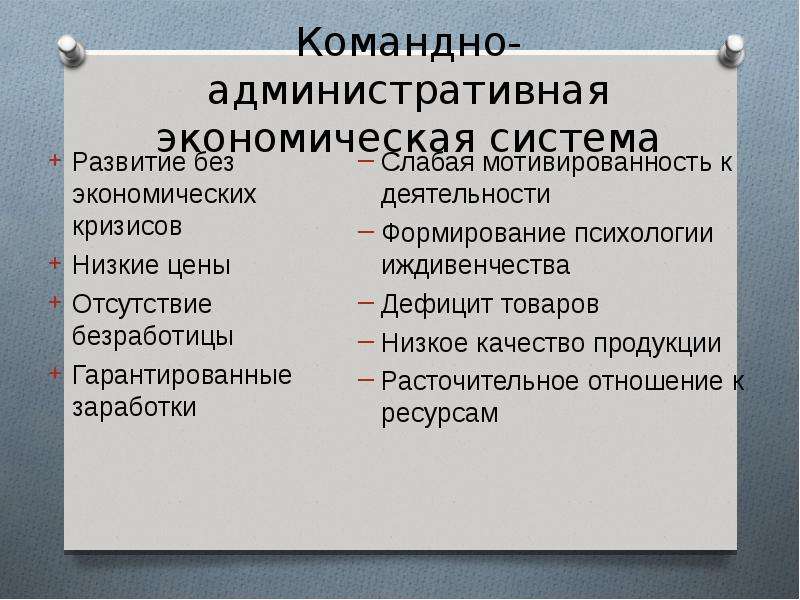

Преимущества и недостатки

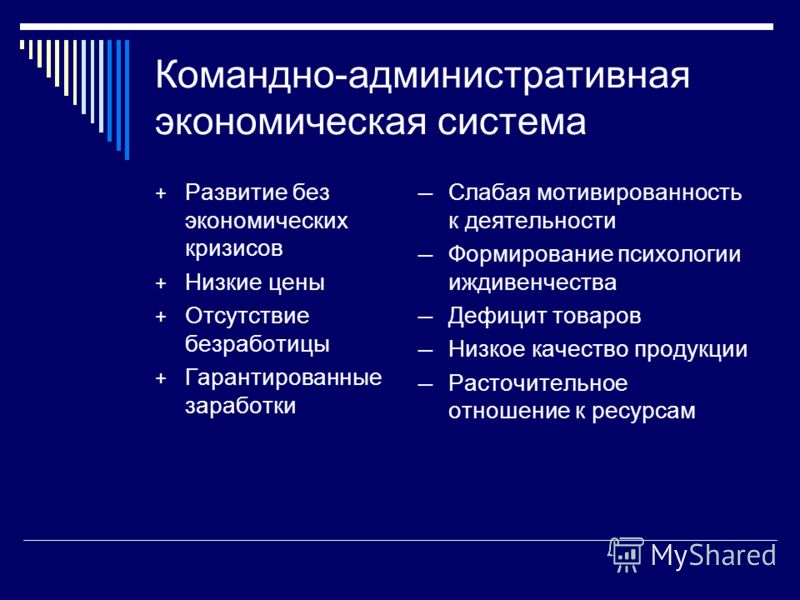

К очевидным преимуществам командной системы экономисты-аналитики относят:

- тщательно продуманное централизованное планирование, а также способы достижения эффективности;

- стабильность;

- быстрое перераспределение ресурсов;

- возможность оперативного решения таких социальных проблем, как безработица, недоступность образования и квалифицированной медицинской помощи;

- присутствие общенародных, национальных моральных стимулов к труду.

К недостаткам причисляют:

- высокую трудоемкость учета, планирования и контроля;

- значительный риск избытка одной продукции, дефицита другой;

- низкую личную заинтересованность трудящихся в результатах трудовой деятельности;

- безраздельную ответственность центрального аппарата планирования;

- диктат производителя, отсутствие стремления получать и обрабатывать обратную связь от потребителя;

- уравниловку, практически одинаковый уровень оплаты труда для всех.

Из-за хронического дефицита отдельных категорий предметов потребления для административно-командной экономики характерно развитие «черного рынка» и, как следствие, потребительской незащищенности населения.

ПримечаниеЯрким примером многолетнего существования командной административной системы является СССР. Большим недостатком государства являлось критически малое участие в общемировом, международном разделении труда. Из-за этого со временем наметилось отставание страны в экономическом, техническом, научном направлениях.

Из-за этого со временем наметилось отставание страны в экономическом, техническом, научном направлениях.

Противоречия командной экономики

Помимо характерных минусов и очевидных плюсов, аналитики находят в административно-командной системе немало противоречий:

- При наличии единой плановой экономики и строгой вертикали власти центр не может охватить своим руководством все субъекты экономики.

- Перегруженность верхних уровней административной системы сопровождается недостаточной занятостью на местах.

- Ограниченный уровень обобщения производства при максимальном уровне национализации крупнейших предприятий.

- Цикличность процессов принятия решений, когда верхние эшелоны ждут подсказки от нижних, а нижние в это время пытаются предсказать решения верхних.

- Торможение научно-технического прогресса при высоком уровне образования, больших объемах выделенных средств.

- Имея возможность напрямую влиять на экономическую ситуацию в регионах, центр принимает далекие от оптимальных интуитивные решения, основанные на очевидностях, общих чертах.

Имея хорошо централизованную властную структуру, руководство страны не может создать максимально эффективный управленческий аппарат. Качество менеджмента на местах постоянно снижается из-за следования ошибочному принципу выдвижения руководящих работников: предпочтение отдается тем, кто способен без сомнений и рассуждений исполнять указания руководства, а не тем, кто проявляет компетентность, профессионализм, творческие способности, инициативу.

Принципы функционирования, планирование

Административно-командная экономика выступает антиподом классической рыночной системы. Ее особенность заключается в приоритетности директивного планирования, когда все предприятия, заводы, фабрики, организации обязаны действовать в полном соответствии с определенными центром планами:

- Предприятия всех отраслей промышленности производят ровно столько, сколько значится в плановых показателях. Без привязки к реальному спросу.

- Если простой потребитель может самостоятельно принимать решение о покупке, то организации ограничены планом закупок.

При этом о выборе поставщика, проведении тендеров речи не идет – источник регламентируется центром.

При этом о выборе поставщика, проведении тендеров речи не идет – источник регламентируется центром. - Самостоятельно регулировать стоимость своего продукта в соответствии с изменением баланса спроса и предложения предприятия также не могут. За ценообразование отвечают уполномоченные государством органы.

- Поиск новых решений, тестирование технологий и методов производства на местах ограничен запретами. Изыскания проводятся в научно-исследовательских институтах по заданиям центра. Соответственно, процесс внедрения сильно замедляется, в том числе из-за бюрократических проволочек.

Вся полнота власти принадлежит центральным органам управления. А значит, налицо авторитарный режим, невозможность реализации демократических принципов менеджмента, отсутствие регулирующих рыночных механизмов, отрицание предпринимательства, здоровой конкуренции.

При таких достоинствах, как доступ ко всем уровням образования, развитость социальной сферы и свободное медицинское обслуживание, командная система фокусирует власть в узких номенклатурных кругах, лишает самостоятельности хозяйствующих субъектов, рвет связь предложения и спроса.

Основной ошибкой системы экономисты считают уничтожение классической формы товарно-денежных отношений. В результате снижается материальный интерес к результатам собственной деятельности не только у рядовых работников, но и у руководящего состава предприятий. Именно из-за этого в тоталитарных государствах рано или поздно назревает неизбежность перехода к смешанной, а затем и к рыночной экономике.

Командная экономическая система

Командная экономическая система, которая была свойственная ряду стран, появилась благодаря осуществившимся в них социалистическим революциям. Идеологическим знаменем этой системы были постулаты марксизма. Такая модель экономики была разработана Лениным и Сталиным – вождями Компартии СССР. Корни же идеи уходят к учению о социальной утопии. Внедрение системы характерно для стран Восточной Европы и Азии в первой половине и середине ХХ века.

Командная экономика – это система ведения народного хозяйства, основанная на управлении им путем административных распоряжений. Согласно марксистской теории, именно такое устройство должно было способствовать ускорению процесса повышения общего благосостояния. При этом обязательным условием было устранение конкуренции, что позволяло бы вести всю хозяйственную деятельность страны согласно единому общеобязательному (директивному) плану. Разработка особенностей планирования развития проводилась на научной основе руководством страны.

Согласно марксистской теории, именно такое устройство должно было способствовать ускорению процесса повышения общего благосостояния. При этом обязательным условием было устранение конкуренции, что позволяло бы вести всю хозяйственную деятельность страны согласно единому общеобязательному (директивному) плану. Разработка особенностей планирования развития проводилась на научной основе руководством страны.

В 50-80-е годы (время расцвета коммунистического лагеря) около трети населении Земли жило в странах, в которых господствовала административно-командная экономическая система. Введение этого уклада началось с практического подавления личных свобод граждан и на протяжении его существовании сопровождалось серьезными человеческими жертвами.

Командная экономическая система СССР характеризовалась такими признаками:

- государственный плановый комитет устанавливал, что должны производить предприятия;

- отраслевое министерство определяло, как должно осуществляться производство и диктовало технологии, поскольку оно выделяло средства;

- госкомитет по снабжению решал, куда будет поставляться и кому продаваться производимая продукция, а также определял, где приобретать ресурсы для новых циклов производства;

- госкомитет по ценообразованию рассчитывал отпускные цены, которые не менялись десятками лет;

- зарплата рабочим назначалась Государственным комитетом по труду и зарплате;

- распоряжение доходами было в руках Министерства финансов;

- Госкомитет по строительству определял, в каком направлении и объеме будет развиваться производство;

- госбанки устанавливали объемы средств, которые предприятия могли у них же взять;

- Министерство внешней торговли диктовало, какие товары могут идти на экспорт, а какие должны быть реализованы исключительно на внутреннем рынке.

Командная экономическая система – это, прежде всего, уничтожение всех форм собственности, кроме государственной. Это дает власти право командовать использованием всех экономических ресурсов. На фоне этого происходило распределение благ для личного пользования в так называемом порядке очереди (либо по талонам).

В целом, идея планирования экономики является вполне разумной, но в пределах одного предприятия или, к примеру, фермы. Если же речь идет о планировании в масштабах страны, то это приводит к искажению объективных законов экономики. Целесообразным оно может быть только в периоды чрезвычайных ситуаций (войн, революций, стихийных бедствий и т.д.).

В конечном итоге социализм (командная экономическая система) обернулся разочарованием, а странам пришлось заняться возрождением частной собственности и рыночной системы.

90-е годы стали итоговыми для СССР и стран Восточной Европы в плане оценивания того, чего удалось добиться с помощью введения командной экономики. При анализе оказалось, что эти итоги были весьма грустными. Большинство производимой продукции характеризовалось низким качеством и устаревшими конструкциями, поэтому не пользовалось спросом на рынке; продолжительность жизни граждан и уровень их благосостояния был ниже, чем в странах, выбравших путь рыночной экономики. Уровень производственного сектора в целом также был значительно ниже, чем в Европе, а природа оказалась значительно сильнее загрязнена.

При анализе оказалось, что эти итоги были весьма грустными. Большинство производимой продукции характеризовалось низким качеством и устаревшими конструкциями, поэтому не пользовалось спросом на рынке; продолжительность жизни граждан и уровень их благосостояния был ниже, чем в странах, выбравших путь рыночной экономики. Уровень производственного сектора в целом также был значительно ниже, чем в Европе, а природа оказалась значительно сильнее загрязнена.

Путин: чистой рыночной экономики нет — Экономика и бизнес

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Чистой рыночной экономике нет нигде в мире, роль государства всегда повышается в период кризиса, а после стабилизации ситуации государство уходит из экономики. Об этом президент России заявил во время «Прямая линия с Владимиром Путиным».

«Чистой рыночной экономики, либо чистой административно-командной просто не существует. А вот смешенная — она во всем мире присутствует. Как только начинаются какие-то сбои в экономике, какие-то проблемы, тут же возрастает роль государства. Как только накопления возрастают, как только ситуация успокаивается, сразу государство из экономики уходит», — сказал Путин.

Как только накопления возрастают, как только ситуация успокаивается, сразу государство из экономики уходит», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что страны со смешенной экономикой, например Китай или Индия, развиваются быстрее.

По словам президента, в западных экономиках также никто не против участия государства. «Посмотрите, там никто ничего не имеет против, наоборот, подталкивают такую тему, как стратегическое планирование в отраслях. Это все есть, поэтому и нам нужно использовать все это», — сказал президент.

По его мнению, главное, на что нужно обратить внимание — это мотивация. «В какой бы системе человек не работал, в плановой или рыночной, мотивация должна быть обеспечена», — резюмировал он.

Экономика России

Экономика России сейчас существенно отличается от ситуации 1990-х годов: нет высокой инфляции, «зашкаливающих» долгов, зависимости от Международного валютного фонда (МВФ) и задолженностей по заработной плате, заявил президент.

«Нет экономической системы 90-х годов. Во-первых, у нас нет такой инфляции, которая была — 30 с лишним процентов. У нас нет таких долгов, которые зашкаливали. У нас нет зависимости от МВФ. Наоборот, наши золотовалютные резервы растут, они сейчас превысили планку в $500 млрд и продолжают расти», — сказал Путин.

Во-первых, у нас нет такой инфляции, которая была — 30 с лишним процентов. У нас нет таких долгов, которые зашкаливали. У нас нет зависимости от МВФ. Наоборот, наши золотовалютные резервы растут, они сейчас превысили планку в $500 млрд и продолжают расти», — сказал Путин.

Он также отметил, что задолженности по зарплате носят единичный характер. «Что было в 90-х, когда по полгода не платили зарплату, денежное довольствие военнослужащим не платили месяцами, единственным источником существования часто оставалась пенсия — ничего подобного сейчас нет», — подчеркнул президент.

По итогам 2018 года рост экономики РФ составил 2,3%. Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, объем ВВП страны в текущем году увеличится на 1,3%. Однако первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин неоднократно допускали, что рост российской экономики может превысить прогнозный уровень.

Административно командная экономическая система

Это — наиболее развитый — вид нерыночного типа экономических систем.

Основные черты такой системы проявляются как осовремененные, «окультуренные» свойства натурального хозяйствования. В вопросах присвоения господствует общественная (государственная собственность) на факторы производства, хотя в отдельных странах может сохраняться мелкотоварный сектор с частной собственностью.

Хозяйственный механизм функционирует как жесткая централизованная система управления всеми процессами экономической деятельности. Для административно-командной системы характерна высокая степень государственного монополизма в производстве, распределении и потреблении, во внешней и внутренней торговле, в социально-духовной сфере. Идеология в таких системах, как правило содержит приоритет общественных целей над индивидуальными, личными интересами. Монополизм государственно-бюрократического аппарата (при отсутствии конкуренции) и жесткое требование подчинения общественным целям, создают основу для экономического и социального застоя.

Капитальное строительство — это как правило весьма затратный процесс. Все начинается с проектировки объекта, которую рекомендуется сделать качественно сразу. От того, насколько верно выполнены расчеты зависит успех всего дела. Представьте себе, что проектировщики не взяли во внимание некоторые из деталей или получили некорректную информацию. Например, фасадная часть земельного участка по факту на пол метра меньше, чем указано в расчетах. Также стоимость стройки зависит от выбранных материалов. Можно качественно промониторить цены на пластиковые окна и убедиться в верности выбора поставщика. Стоит лишний раз упомянуть преимущества работы с производителем. Самое главное, между ним и вами нет посредников, накручивающих проценты за свои услуги. Хотя некоторые компании могут наоборот, предоставлять возможность своим распространителям продавать по более низкой цене, чем указана в официальном прайсе. Но это скорее исключение из правил. Если вам нужно купить одно пластиковое окно, нет смысла связываться с производителем, проще найти в справочнике более-менее нормальную фирму, занимающуюся их продажей и установкой.

Все начинается с проектировки объекта, которую рекомендуется сделать качественно сразу. От того, насколько верно выполнены расчеты зависит успех всего дела. Представьте себе, что проектировщики не взяли во внимание некоторые из деталей или получили некорректную информацию. Например, фасадная часть земельного участка по факту на пол метра меньше, чем указано в расчетах. Также стоимость стройки зависит от выбранных материалов. Можно качественно промониторить цены на пластиковые окна и убедиться в верности выбора поставщика. Стоит лишний раз упомянуть преимущества работы с производителем. Самое главное, между ним и вами нет посредников, накручивающих проценты за свои услуги. Хотя некоторые компании могут наоборот, предоставлять возможность своим распространителям продавать по более низкой цене, чем указана в официальном прайсе. Но это скорее исключение из правил. Если вам нужно купить одно пластиковое окно, нет смысла связываться с производителем, проще найти в справочнике более-менее нормальную фирму, занимающуюся их продажей и установкой.

Экономические системы хозяйства

Глава 2

Командная экономика | СпрингерЛинк

Действия

‘) var buybox = document.querySelector(«[data-id=id_»+ метка времени +»]»).parentNode ;[].slice.call(buybox.querySelectorAll(«.вариант-покупки»)).forEach(initCollapsibles) функция initCollapsibles(подписка, индекс) { var toggle = подписка.querySelector(«.Цена-варианта-покупки») подписка.classList.remove(«расширенный») var form = подписка.querySelector(«.форма-варианта-покупки») если (форма) { вар formAction = form.getAttribute(«действие») form.setAttribute(«действие», formAction.replace(«/checkout», «/cart»)) document. querySelector(«#ecommerce-scripts»).addEventListener(«load», bindModal(form, formAction, timestamp, index), false)

} var priceInfo = подписка.селектор запросов(«.Информация о цене»)

var PurchaseOption = toggle.parentElement если (переключить && форма && priceInfo) {

toggle.setAttribute(«роль», «кнопка»)

toggle.setAttribute(«tabindex», «0») toggle.addEventListener («щелчок», функция (событие) {

var expand = toggle.getAttribute(«aria-expanded») === «true» || ложный

переключать.setAttribute(«расширенная ария», !расширенная)

form.hidden = расширенный

если (! расширено) {

покупкаOption.classList.add(«расширенный»)

} еще {

покупкаOption.

querySelector(«#ecommerce-scripts»).addEventListener(«load», bindModal(form, formAction, timestamp, index), false)

} var priceInfo = подписка.селектор запросов(«.Информация о цене»)

var PurchaseOption = toggle.parentElement если (переключить && форма && priceInfo) {

toggle.setAttribute(«роль», «кнопка»)

toggle.setAttribute(«tabindex», «0») toggle.addEventListener («щелчок», функция (событие) {

var expand = toggle.getAttribute(«aria-expanded») === «true» || ложный

переключать.setAttribute(«расширенная ария», !расширенная)

form.hidden = расширенный

если (! расширено) {

покупкаOption.classList.add(«расширенный»)

} еще {

покупкаOption. classList.remove(«расширенный»)

}

priceInfo.hidden = расширенный

}, ложный)

}

} функция bindModal (форма, formAction, метка времени, индекс) {

var weHasBrowserSupport = окно.выборка && Array.from функция возврата () {

var Buybox = EcommScripts ? EcommScripts.Buybox : ноль

var Modal = EcommScripts ? EcommScripts.Modal : ноль if (weHasBrowserSupport && Buybox && Modal) {

var modalID = «ecomm-modal_» + метка времени + «_» + индекс var modal = новый модальный (modalID)

модальный.domEl.addEventListener(«закрыть», закрыть)

функция закрыть () {

form.

classList.remove(«расширенный»)

}

priceInfo.hidden = расширенный

}, ложный)

}

} функция bindModal (форма, formAction, метка времени, индекс) {

var weHasBrowserSupport = окно.выборка && Array.from функция возврата () {

var Buybox = EcommScripts ? EcommScripts.Buybox : ноль

var Modal = EcommScripts ? EcommScripts.Modal : ноль if (weHasBrowserSupport && Buybox && Modal) {

var modalID = «ecomm-modal_» + метка времени + «_» + индекс var modal = новый модальный (modalID)

модальный.domEl.addEventListener(«закрыть», закрыть)

функция закрыть () {

form. querySelector(«кнопка[тип=отправить]»).фокус()

} форма.setAttribute(

«действие»,

formAction.replace(«/checkout», «/cart?messageOnly=1»)

) form.addEventListener(

«Отправить»,

Буйбокс.перехват формы отправки (

Buybox.fetchFormAction(окно.fetch),

Buybox.triggerModalAfterAddToCartSuccess(модальный),

консоль.лог,

),

ложный

) document.body.appendChild(modal.domEl)

}

}

} функция initKeyControls() {

документ.

querySelector(«кнопка[тип=отправить]»).фокус()

} форма.setAttribute(

«действие»,

formAction.replace(«/checkout», «/cart?messageOnly=1»)

) form.addEventListener(

«Отправить»,

Буйбокс.перехват формы отправки (

Buybox.fetchFormAction(окно.fetch),

Buybox.triggerModalAfterAddToCartSuccess(модальный),

консоль.лог,

),

ложный

) document.body.appendChild(modal.domEl)

}

}

} функция initKeyControls() {

документ. addEventListener(«keydown», функция (событие) {

if (document.activeElement.classList.contains(«цена-варианта-покупки») && (event.code === «Пробел» || event.code === «Enter»)) {

если (document.activeElement) {

событие.preventDefault()

документ.activeElement.click()

}

}

}, ложный)

} функция InitialStateOpen() {

var buyboxWidth = buybox.смещениеШирина

;[].slice.call(buybox.querySelectorAll(«.опция покупки»)).forEach(функция (опция, индекс) {

var toggle = option.querySelector(«.цена-варианта-покупки»)

var form = option.querySelector(«.форма-варианта-покупки»)

var priceInfo = option.querySelector(«.Информация о цене»)

если (buyboxWidth > 480) {

переключить.

addEventListener(«keydown», функция (событие) {

if (document.activeElement.classList.contains(«цена-варианта-покупки») && (event.code === «Пробел» || event.code === «Enter»)) {

если (document.activeElement) {

событие.preventDefault()

документ.activeElement.click()

}

}

}, ложный)

} функция InitialStateOpen() {

var buyboxWidth = buybox.смещениеШирина

;[].slice.call(buybox.querySelectorAll(«.опция покупки»)).forEach(функция (опция, индекс) {

var toggle = option.querySelector(«.цена-варианта-покупки»)

var form = option.querySelector(«.форма-варианта-покупки»)

var priceInfo = option.querySelector(«.Информация о цене»)

если (buyboxWidth > 480) {

переключить. щелчок()

} еще {

если (индекс === 0) {

переключать.щелчок()

} еще {

toggle.setAttribute («ария-расширенная», «ложь»)

form.hidden = «скрытый»

priceInfo.hidden = «скрытый»

}

}

})

} начальное состояниеОткрыть() если (window.buyboxInitialized) вернуть

window.buyboxInitialized = истина initKeyControls()

})()

щелчок()

} еще {

если (индекс === 0) {

переключать.щелчок()

} еще {

toggle.setAttribute («ария-расширенная», «ложь»)

form.hidden = «скрытый»

priceInfo.hidden = «скрытый»

}

}

})

} начальное состояниеОткрыть() если (window.buyboxInitialized) вернуть

window.buyboxInitialized = истина initKeyControls()

})()Глава 23. Командная экономика в переходный период

Глава 23. Командная экономика в переходный периодПЛАН — Бонусная веб-глава

Глава 23W онлайн по адресу:

Страны с переходной экономикой: Россия и Китай

Вы должны изучить дополнительную веб-главу «Переходная экономика» на

твой собственный. Он называется «переходная экономика», т. е. экономики

которые претерпевают структурную перестройку (отход от командной

экономическая политика по отношению к капитализму.

Он называется «переходная экономика», т. е. экономики

которые претерпевают структурную перестройку (отход от командной

экономическая политика по отношению к капитализму.

В главе в качестве примеров двух стран используются Россия и Китай. которые применяли различные подходы к структурной перестройке. Россия использовали «шоковую терапию», очень быстро перейдя к приватизации государственных промышленности и ввести рыночные стимулы. Кроме того, Россия на в то же время изменил свою политическую систему с авторитарной коммунистического государства к демократии.