СПИСОК ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЗАКАЗАТЬ ПОДГОТОВКУ ЗАЯВКИСведения о характеристиках товаровСписок федеральных округов и субъектов Российской ФедерацииВ единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) представлена информация о проводимых торгах по всем субъектам РФ и отслеживать появление новых данных по всем регионам — трудоёмкое и бесполезное занятие; во-вторых, нужно учитывать свои возможности (возможности компании) по исполнению договорных обязательств в случае вашей победы. Предположим, ваша компания находится в Москве, а Заказчик в Сахалинской области, сами понимаете, что это дополнительные расходы на транспортировку, командировочные расходы и т.д. В-третьих, сами Заказчики довольно скептически настроены к участникам закупок (поставщикам) из других регионов и делают все возможное, чтобы контракт достался «своим». Поэтому нужно четко для себя определить, где вы будете участвовать и не распылять понапрасну свои силы и время на обработку всей остальной информации.

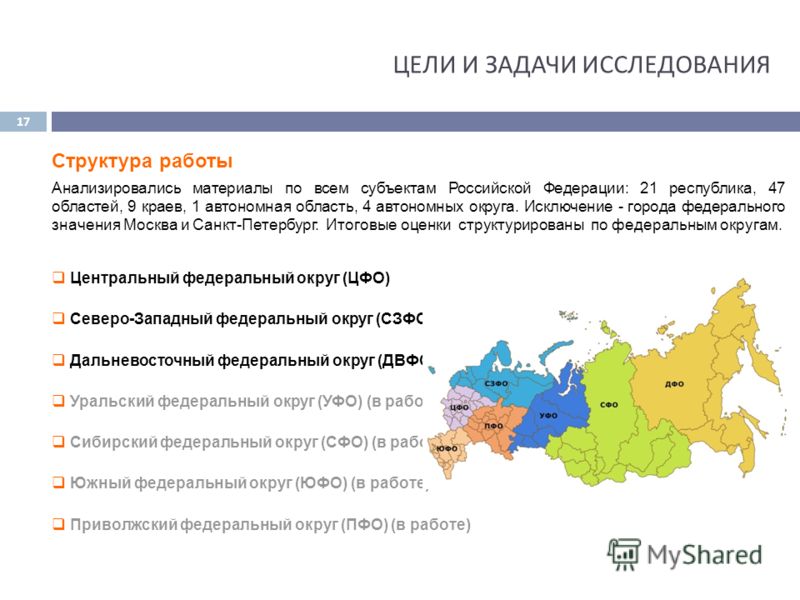

Ниже приведены данные о федеральных округах и входящих в их состав субъектах РФ. Надеюсь, эта информация будет вам полезна, т.к. это является основным навигационным инструментом для поиска информации в единой информационной системе (ЕИС).

Список федеральных округов и субъектов Российской ФедерацииСодержание:

I. Центральный федеральный округ

II. Южный федеральный округ

III. Северо-Западный федеральный округ

IV. Дальневосточный федеральный округ

V. Сибирский федеральный округ

VI. Уральский федеральный округ

VII. Приволжский федеральный округ

VIII. Северо-Кавказский федеральный округ

IX. Крымский федеральный округ

I. Центральный федеральный округ (административный центр – г. Москва)Список субъектов, входящих в округ:

- Белгородская область

- Брянская область

- Владимирская область

- Воронежская область

- Ивановская область

- Калужская область

- Костромская область

- Курская область

- Липецкая область

- Московская область

- Орловская область

- Рязанская область

- Смоленская область

- Тамбовская область

- Тверская область

- Тульская область

- Ярославская область

- Город федерального значения Москва

Южный федеральный округ (административный центр – г. Ростов-на-Дону)

Южный федеральный округ (административный центр – г. Ростов-на-Дону)Список субъектов, входящих в округ:

- Республика Адыгея

- Республика Калмыкия

- Краснодарский край

- Астраханская область

- Волгоградская область

- Ростовская область

Список субъектов, входящих в округ:

- Республика Карелия

- Республика Коми

- Архангельская область

- Вологодская область

- Калининградская область

- Ленинградская область

- Мурманская область

- Новгородская область

- Псковская область

- Город федерального значения Санкт-Петербург

- Ненецкий автономный округ

Дальневосточный федеральный округ (административный центр – г. Хабаровск)

Дальневосточный федеральный округ (административный центр – г. Хабаровск)Список субъектов, входящих в округ:

- Республика Саха (Якутия)

- Камчатский край

- Приморский край

- Хабаровский край

- Амурская область

- Магаданская область

- Сахалинская область

- Еврейская автономная область

- Чукотский автономный округ

Список субъектов, входящих в округ:

- Республика Алтай

- Республика Бурятия

- Республика Тыва

- Республика Хакасия

- Алтайский край

- Забайкальский край

- Красноярский край

- Иркутская область

- Кемеровская область

- Новосибирская область

- Омская область

- Томская область

Уральский федеральный округ (административный центр – г. Екатеринбург)

Уральский федеральный округ (административный центр – г. Екатеринбург)Список субъектов, входящих в округ:

- Курганская область

- Свердловская область

- Тюменская область

- Челябинская область

- Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

- Ямало-Ненецкий автономный округ

- Республика Башкортостан

- Республика Марий Эл

- Республика Мордовия

- Республика Татарстан

- Удмуртская Республика

- Чувашская Республика

- Кировская область

- Нижегородская область

- Оренбургская область

- Пензенская область

- Пермский край

- Самарская область

- Саратовская область

- Ульяновская область

Северо-Кавказский федеральный округ (административный центр – г. Пятигорск)

Северо-Кавказский федеральный округ (административный центр – г. Пятигорск)Список субъектов, входящих в округ:

- Республика Дагестан

- Республика Ингушетия

- Кабардино-Балкарская Республика

- Карачаево-Черкесская Республика

- Республика Северная Осетия — Алания

- Чеченская Республика

- Ставропольский край

Список субъектов, входящих в округ:

- Республика Крым

- Город федерального значения Севастополь

Федеральные округа России и их столицы на карте, список по алфавиту

Все Федеральные округа России и их столицы на карте → на территории Российской Федерации. Таблица +список — федеральные округа в России и карта административных центров, их местоположения, на английском языке

Презентация на тему: столицы 8 федеральных округов Российской Федерации — для детей и взрослых.

Возможность сортировать таблицу и список по алфавиту, выбрать необходимый регион и его админ.центр. Перейти на карту городов, показать границы и районы на схеме со спутника, узнать сколько всего и перечислите названия ФО

Возможность сортировать таблицу и список по алфавиту, выбрать необходимый регион и его админ.центр. Перейти на карту городов, показать границы и районы на схеме со спутника, узнать сколько всего и перечислите названия ФО

Федеральный округ — территория, охватывающая территорию нескольких субъектов России. Административно-территориальная единица, которая не является субъектом РФ. Сокращенно ФО

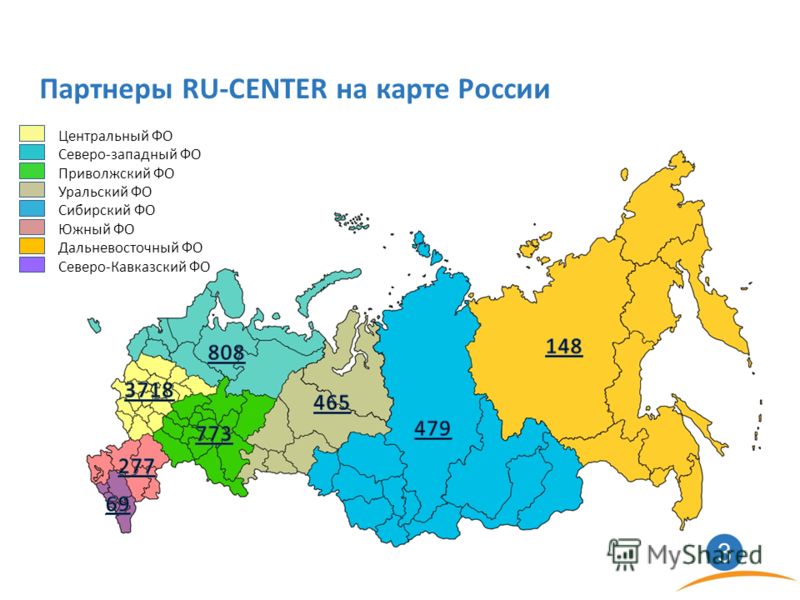

Перечень — Федеральные округи Российской Федерации +столица:

- Дальневосточный федеральный округ (ДФО), Хабаровск

- Приволжский (ПФО), Нижний Новгород

- Северо-Западный (СЗФО), Санкт-Петербург

- Северо-Кавказский (СКФО), Пятигорск

- Сибирский (СФО), Новосибирск

- Уральский (УФО), Екатеринбург

- Центральный (ЦФО), Москва

- Южный федеральный округ (ЮФО), Ростов-на-Дону

9 Крымский федеральный округ существовал с 2014 года. В 2016 году был упразднен и присоединен к Южному ФО

Федеральные округа России таблица

| № | Буква | Федеральный/>округ | Сокр. |

Центр/>федерального/>округа | Состав |

| 1 | Д | Дальневосточный | ДФО | Хабаровск | Республика Бурятия/>Республика Саха (Якутия)/>Забайкальский край/>Камчатский край/>Приморский край/>Хабаровский край/>Амурская область/>Магаданская область/>Сахалинская область/>Еврейская автономная область/>Чукотский автономный округ |

| 2 | П | Приволжский | ПФО | Нижний Новгород | Республика Башкортостан/>Республика Марий Эл/>Республика Мордовия/>Республика Татарстан/>Удмуртская Республика/>Чувашская Республика — Чувашия/>Пермский край/>Кировская область/>Нижегородская область/>Оренбургская область/>Пензенская область/>Самарская область/>Саратовская область/>Ульяновская область |

| 3 | С | Северо-Западный | СЗФО | Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург/>Республика Карелия/>Республика Коми/>Архангельская область/>Вологодская область/>Калининградская область/>Ленинградская область/>Мурманская область/>Новгородская область/>Псковская область/>Ненецкий автономный округ Санкт-Петербург/>Республика Карелия/>Республика Коми/>Архангельская область/>Вологодская область/>Калининградская область/>Ленинградская область/>Мурманская область/>Новгородская область/>Псковская область/>Ненецкий автономный округ |

| 4 | С | Северо-Кавказский | СКФО | Пятигорск | Республика Дагестан/>Республика Ингушетия/>Кабардино-Балкарская Республика/>Карачаево-Черкесская Республика/>Республика Северная Осетия — Алания/>Чеченская Республика/>Ставропольский край |

| 5 | С | Сибирский | СФО | Новосибирск | Республика Алтай/>Республика Тыва/>Республика Хакасия/>Алтайский край/>Красноярский край/>Иркутская область/>Кемеровская область/>Новосибирская область/>Омская область/>Томская область |

| 6 | У | Уральский | УФО | Екатеринбург | Курганская область/>Свердловская область/>Тюменская область/>Челябинская область/>Ханты-Мансийский автономный округ — Югра/>Ямало-Ненецкий автономный округ |

| 7 | Ц | Центральный | ЦФО | Москва | г. Москва/>Белгородская область/>Брянская область/>Владимирская область/>Воронежская область/>Ивановская область/>Калужская область/>Костромская область/>Курская область/>Липецкая область/>Московская область/>Орловская область/>Рязанская область/>Смоленская область/>Тамбовская область/>Тверская область/>Тульская область/>Ярославская область Москва/>Белгородская область/>Брянская область/>Владимирская область/>Воронежская область/>Ивановская область/>Калужская область/>Костромская область/>Курская область/>Липецкая область/>Московская область/>Орловская область/>Рязанская область/>Смоленская область/>Тамбовская область/>Тверская область/>Тульская область/>Ярославская область |

| 8 | Ю | Южный | ЮФО | Ростов-на-Дону | г. Севастополь/>Республика Адыгея/>Республика Калмыкия/>Республика Крым/>Краснодарский край/>Астраханская область/>Волгоградская область/>Ростовская область |

Федеральные округа в России на карте +административные центры

Согласно Указа президента РФ, данные административные центры-города являются населенными пунктами, в которых размещены представители президента. Таблица по алфавиту, где все федеративные округа РФ (Russia), которые объединены в единую форму государственного правления, у которых общие границы

По списку 8 федеральных регионов РФ. Подробная географическая схема расположения их в мире, для уточнения перейти на тип представления «КАРТА» или «СПУТНИК». Без труда найти Московскую область и центр — г. Москва, ближайшие страны с территориями вокруг: южные, северные, западные, восточные. Здесь края России с картой на русском языке

Подробная географическая схема расположения их в мире, для уточнения перейти на тип представления «КАРТА» или «СПУТНИК». Без труда найти Московскую область и центр — г. Москва, ближайшие страны с территориями вокруг: южные, северные, западные, восточные. Здесь края России с картой на русском языке

Для сравнения территорий — все области РФ со столицами

На английском языке:

- Khabarovsk

- Nizhny Novgorod

- Saint-Petersburg

- Pyatigorsk

- Novosibirsk

- Yekaterinburg

- Moscow

- Rostov-na-Donu

Теперь вы знаете, сколько всего и какие ФО РФ. Сможете перечислить все центры федеральных округов России!

Население федеральных округов России 2021: численность, статистика — www.statdata.ru

Численность населения Центрального федерального округа на 2021 год составляет 39 250 960 человек.

Далее Приволжский федеральный округ с населением 29 070 827 человек.

Численность населения Сибирского федерального округа составляет 17 003 927 человек.

Всего 8 федеральных округов в России.Таблица с населением на 1 января и в среднем за предыдущий год

| На 1 января 2021 года | В среднем за 2020 год | ||||||

| Все | Городское | Сельское | Все | Городское | Сельское | ||

| — | Российская Федеpация | 146 171 015 | 109 254 249 | 36 916 766 | 146 459 803 | 109 408 360 | 37 051 443 |

| 1 | Центральный ФО | 39 250 960 | 32 346 663 | 6 904 297 | 39 342 258 | 32 400 443 | 6 941 815 |

| 2 | Приволжский ФО | 29 070 827 | 21 016 816 | 8 054 011 | 29 179 255 | 21 079 790 | 8 099 465 |

| 3 | Сибирский ФО | 17 003 927 | 12 634 512 | 4 369 415 | 17 061 157 | 12 674 201 | 4 386 956 |

| 4 | Южный ФО | 16 482 488 | 10 378 229 | 6 104 259 | 16 474 286 | 10 358 123 | 6 116 163 |

| 5 | Северо-Западный ФО | 13 941 959 | 11 848 191 | 2 093 768 | 13 961 976 | 11 860 981 | 2 100 995 |

| 6 | Уральский ФО | 12 329 500 | 10 075 822 | 2 253 678 | 12 345 126 | 10 082 479 | 2 262 647 |

| 7 | Северо-Кавказский ФО | 9 967 301 | 5 026 905 | 4 940 396 | 9 949 117 | 5 009 738 | 4 939 379 |

| 8 | Дальневосточный ФО | 8 124 053 | 5 927 111 | 2 196 942 | 8 146 628 | 5 942 605 | 2 204 023 |

Таблица с данными прироста: естественного и миграционного

Таблица населения федеральных округов России на 1 января 2019 года и на 1 января 2018 года год согласно данным Росстата от 28. 06.2019 «Численность и миграция населения Российской Федерации в 2018 году».

06.2019 «Численность и миграция населения Российской Федерации в 2018 году».

Население по федеральным округам на 01.01.2019 и на 01.01.2018 с данными общего, естественного и миграционного приростов. Список федеральных округов России упорядоченный по убыванию численности населения.

За 2018 год естественный прирост населения зафиксирован всего в 2 округах: Северо-Кавказский и Уральский.

Наибольший общий прирост в Центральном ФО, а наибольшая убыль в Приволжском ФО — более 145 тыс.человек.

Также общий прирост/убыль оценена в процентном соотношении (колонка Общ. %).

| № | Субъект России | на 1 января 2019 | на 1 января 2018 | общий прирост | Общ.% | естественный | миграционный |

| Российская Федеpация | 146 780 720 | 146 880 432 | — 99 712 | -0. 07 07 | — 224 566 | 124 854 | |

| 1 | Центральный ФО | 39 378 059 | 39 311 413 | 66 646 | 0.17 | — 117 307 | 183 953 |

| 2 | Приволжский ФО | 29 397 213 | 29 542 696 | — 145 483 | -0.49 | — 79 496 | — 65 987 |

| 3 | Сибирский ФО | 17 173 335 | 17 230 157 | — 56 822 | -0.33 | — 27 856 | — 28 966 |

| 4 | Южный ФО | 16 454 550 | 16 441 852 | 12 698 | 0.08 | — 37 047 | 49 745 |

| 5 | Северо-Западный ФО | 13 972 070 | 13 952 003 | 20 067 | 0.14 | — 30 590 | 50 657 |

| 6 | Уральский ФО | 12 350 122 | 12 356 229 | — 6 107 | -0.05 | 110 | — 6 217 |

| 7 | Северо-Кавказский ФО | 9 866 748 | 9 823 481 | 43 267 | 0. 44 44 | 68 453 | — 25 186 |

| 8 | Дальневосточный ФО | 8 188 623 | 8 222 601 | — 33 978 | -0.41 | — 833 | — 33 145 |

Всего в России 8 федеральных округов: Центральный, Приволжский, Сибирский, Южный, Северо-Западный, Уральский, Северо-Кавказский и Дальневосточный. С 2014 по 2016 существовал Крымский Федеральный Округ, затем он был включен в состав Южного Федерального Округа.

Справочные данные для сравнения

Население по федеральным округам на 01.01.2017 и 01.01.2016

| № | Субъект России | На 1 января 2017 | На 1 января 2016 | общий прирост | естественный | миграционный |

| Российская Федерация | 146 804 372 | 146 544 710 | 259 662 | — 2 286 | 261 948 | |

| 1 | Центральный ФО | 39 209 582 | 39 104 319 | 105 263 | — 71 020 | 176 283 |

| 2 | Приволжский ФО | 29 636 574 | 29 673 644 | — 37 070 | — 22 713 | — 14 357 |

| 3 | Сибирский ФО | 19 326 196 | 19 324 031 | 2 165 | 14 755 | — 12 590 |

| 4 | Южный ФО | 16 428 458 | 16 367 949 | 60 509 | — 18 767 | 79 276 |

| 5 | Северо-Западный ФО | 13 899 310 | 13 853 694 | 45 616 | — 10 606 | 56 222 |

| 6 | Уральский ФО | 12 345 803 | 12 308 103 | 37 700 | 22 428 | 15 272 |

| 7 | Северо-Кавказский ФО | 9 775 770 | 9 718 001 | 57 769 | 78 560 | — 20 791 |

| 8 | Дальневосточный ФО | 6 182 679 | 6 194 969 | — 12 290 | 5 077 | — 17 367 |

Как менялось расположение центров федеральных округов России — Биографии и справки

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 декабря 2018 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства одобрил предложение врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Это решение будет оформлено отдельным поручением российского президента.

10 декабря 2018 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что глава государства одобрил предложение врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Это решение будет оформлено отдельным поручением российского президента.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об административных центрах федеральных округов и процедуре их переноса.

Центр федерального округа — населенный пункт, в котором размещается полномочный представитель главы государства, его аппарат, различные координирующие органы. Кроме того, в столицах федеральных округов могут создаваться управления федеральных министерств и ведомств. Решения об их учреждении принимают сами госструктуры.

Как менялись границы федеральных округов и расположение их центров

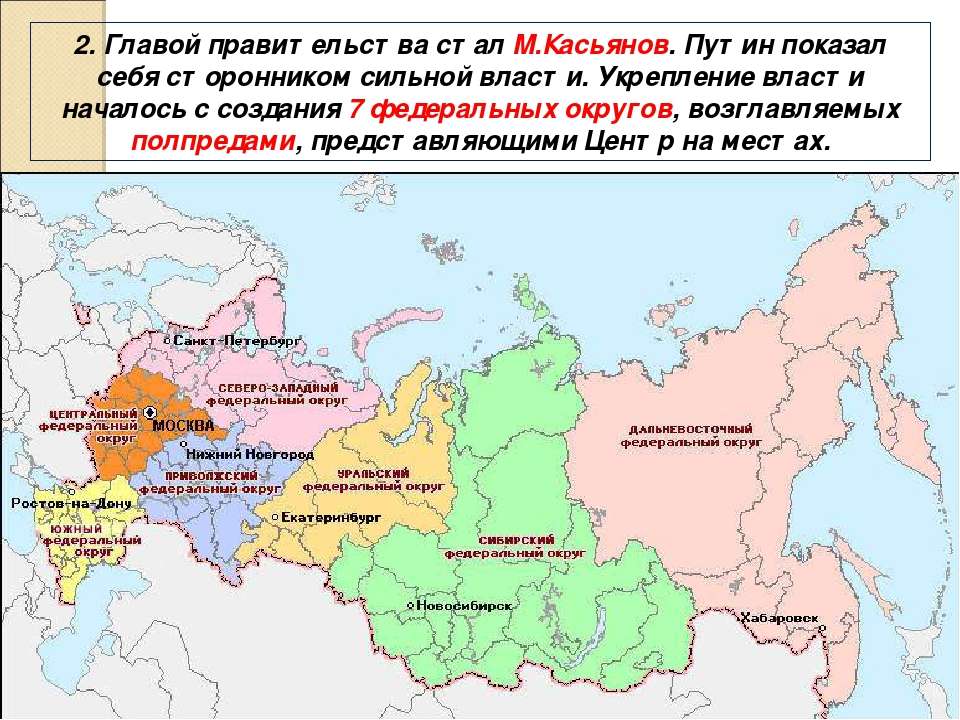

Федеральные округа были учреждены в РФ 13 мая 2000 года указом главы государства Владимира Путина «О полномочном представителе президента Российской Федерации в федеральном округе». Изначально было образовано семь федеральных округов с центрами в крупных городах: Центральный федеральный округ (центр — Москва), Северо-Западный (Санкт-Петербург), Северо-Кавказский (Ростов-на-Дону), Приволжский (Нижний Новгород), Уральский (Екатеринбург), Сибирский (Новосибирск) и Дальневосточный (Хабаровск).

Изначально было образовано семь федеральных округов с центрами в крупных городах: Центральный федеральный округ (центр — Москва), Северо-Западный (Санкт-Петербург), Северо-Кавказский (Ростов-на-Дону), Приволжский (Нижний Новгород), Уральский (Екатеринбург), Сибирский (Новосибирск) и Дальневосточный (Хабаровск).

21 июня того же года Северо-Кавказский округ был переименован в Южный, при этом центр округа остался в Ростове-на-Дону. 19 января 2010 года из состава Южного округа был выделен отдельный Северо-Кавказский федеральный округ с центром в городе Пятигорск Ставропольского края. 21 марта 2014 года в связи с образованием новых субъектов Федерации — Республики Крым и города федерального значения Севастополя — был создан Крымский федеральный округ с центром в Симферополе. 28 июля 2016 года указом главы государства Крымский округ был ликвидирован, входящие ранее в него субъекты РФ переданы в состав Южного федерального округа. 3 ноября 2018 года Бурятия и Забайкальский край были выведены из Сибирского округа и включены в состав Дальневосточного.

В настоящее время в России существует восемь федеральных округов. Почти все их центры располагаются в столицах субъектов Федерации или городах федерального значения. Исключение составляет Северо-Кавказский федеральный округ, центр которого находится в Пятигорске.

Дальневосточный округ и инициативы по переносу его столицы

Центром Дальневосточного федерального округа является Хабаровск, столица Хабаровского края. В городе располагается аппарат полномочного представителя главы государства, а также ряд территориальных органов федеральных органов власти по Дальневосточному федеральному округу: управления Министерства культуры, Государственной фельдъегерской службы, Пенсионного фонда РФ, департамент Росприроднадзора, Дальневосточное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ, Дальневосточное межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта Росавиации, Дальневосточное управление государственного железнодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и другие. Ранее в Хабаровске действовали также Региональное пограничное управление ФСБ России по ДФО, Главное управление МВД по округу, федеральное управление Министерства юстиции РФ по ДФО.

Ранее в Хабаровске действовали также Региональное пограничное управление ФСБ России по ДФО, Главное управление МВД по округу, федеральное управление Министерства юстиции РФ по ДФО.

6 октября 2018 года врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко выступил с инициативой переноса административного центра Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Эту идею поддержали премьер-министр Дмитрий Медведев, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев и руководитель администрации президента РФ Антон Вайно.

9 октября 2018 года Юрий Трутнев сообщил, что до конца года президенту Владимиру Путину предложат рассмотреть возможность придания Владивостоку статуса административного центра Дальневосточного федерального округа. По мнению Трутнева, основанием для переноса является то, что в части инвестиционной привлекательности и возможностей развития Приморье «уже реально является столицей Дальнего Востока». Он напомнил о реализации в регионе проекта судостроительного комплекса «Звезда», предприятиях в области сельского хозяйства, о проектах строительства Находкинского завода минеральных удобрений и Восточного нефтехимического комплекса. Потенциально эти проекты в несколько раз превосходят объемы новых проектов, реализуемых в Хабаровском крае.

Потенциально эти проекты в несколько раз превосходят объемы новых проектов, реализуемых в Хабаровском крае.

Федеральные округа появились в России 19 лет назад

13 мая 2000 года, Указом Президента в России были созданы федеральные округа и институт полномочных представителей Президента РФ в них. Этим же Указом в России были созданы семь федеральных округов — Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный.

Этим Указом Президент РФ преобразовал существовавший ранее институт полномочных представителей Президента в регионах России в институт полномочных представителей Президента в федеральных округах. Полпред является должностным лицом, представляющим Президента в пределах соответствующего федерального округа. Он обязан обеспечивать реализацию конституционных полномочий главы государства в пределах соответствующего федерального округа. Полпред является федеральным государственным служащим и входит в состав Администрации Президента РФ.

В задачи этого должностного лица входит, прежде всего, организация контроля над исполнением в федеральном округе решений федеральных органов власти, представление Президенту регулярных докладов о положении дел в регионе, посредничество во взаимодействии президентских структур с органами государственной власти субъектов федерации и т.д.

Первым изменением количества округов (увеличением до восьми) и состава стало выделение Северо-Кавказского федерального округа из Южного федерального округа на основании указа Президента РФ Дмитрия Медведева от 19 января 2010 года. А в марте 2014 года указом Президента РФ Владимира Путина был создан девятый федеральный округ — Крымский, в состав которого входят два субъекта — Республика Крым и город федерального значения Севастополь. В 2016 году Крымский федеральный округ присоединили к Южному федеральному округу.

Почти все округа состоят преимущественно или только из субъектов федерации. Единственным из округов, который почти полностью состоит из республик, является Северо-Кавказский округ.

Официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе

Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) – административное формирование Российской Федерации на юге европейской части России, в центральной и восточной части Северного Кавказа.

Образован 19 января 2010 г. в соответствии с Указом Президента России Д. А. Медведева № 82 «О внесении изменений в перечень федеральных округов, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849, и в Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и структуры федеральных органов исполнительной власти» путем выделения из Южного федерального округа.

Северо-Кавказский федеральный округ занимает около

1% территории России. Центром СКФО является

город Пятигорск.

Территория — 172,4 тыс. кв. км.

Население — 9 659 044 чел. (2015)

(2015)

Северо-Кавказский федеральный

округ расположен в южной части европейской части России, в нижнем течении реки

Волги, в центральной и восточной части Северного Кавказа, с востока территория

СКФО омывается Каспийским морем.

На западе и севере Северо-Кавказский федеральный округ граничит с Южным федеральным округом, на востоке — с Казахстаном, на юге — с Абхазией, Азербайджаном, Грузией и Южной Осетией,

В

состав Северо-Кавказского федерального

округа входят 7 субъектов (регионов) Российской Федерации.

Первым полномочным представителем Президента в Северо-Кавказском федеральном округе был назначен А.Г.Хлопонин.

12 мая 2014 года Указом Президента Российской Федерации полномочным представителем Президента в округе назначен С.А.Меликов.

28 июля 2016 года Указом Президента РФ на должность полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе был назначен О.Е.Белавенцев.

26 июня 2018 года Указом Президента РФ полномочным представителем Президента

Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе назначен А. А.Матовников.

А.Матовников.

Система федеральных округов в России. Справка

Полномочный представитель обеспечивает реализацию конституционных полномочий главы государства в пределах соответствующего федерального округа.

Он является федеральным государственным служащим и входит в состав Администрации президента Российской Федерации.

Полномочный представитель назначается на должность и освобождается от должности президентом Российской Федерации по представлению руководителя Администрации президента. Непосредственно подчиняется президенту Российской Федерации и подотчетен ему.

В соответствии с президентским указом было создано семь федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный.

Полпреды президента в федеральных округах

Ветераном института полпредов можно назвать Георгия Полтавченко, курирующего Центральный федеральный округ. Он занял эту должность с самого ее создания в 2000 году, а до этого представлял президента в Ленинградской области. В остальных федеральных округах за это время полпреды менялись, а самыми «неустойчивыми» оказались проблемный из-за Северного Кавказа Юг России и удаленный от центра Дальний Восток, где с момента создания округов сменилось пять и четыре полпреда президента соответственно.

В остальных федеральных округах за это время полпреды менялись, а самыми «неустойчивыми» оказались проблемный из-за Северного Кавказа Юг России и удаленный от центра Дальний Восток, где с момента создания округов сменилось пять и четыре полпреда президента соответственно.

С 2003 года аналогичный пост на Северо-Западе занимает Илья Клебанов, его коллега из Сибири Анатолий Квашнин работает полпредом президента с 2004 года.

На Урале полпред сменился в декабре 2008 года, но по причине смерти Петра Латышева, который был на этом посту с 2000 года. Теперь проблемами округа занимается бывший главный судебный пристав России Николай Винниченко.

Григорий Рапота, с мая 2008 года представляющий главу государства в Приволжском федеральном округе, до этого восемь месяцев был полпредом на Юге России. В Южном федеральном округе сейчас работает бывший министр юстиции РФ Владимир Устинов.

Пост полпреда ЮФО в разные года занимали будущие министры регионального развития — сначала Владимир Яковлев, а затем Дмитрий Козак, который впоследствии стал вице премьером РФ. Нынешний министр регионального развития Виктор Басаргин также из института полпредов: ранее он был заместителем Латышева. В Минрегионе работал еще один бывший полпред — Дальневосточного федерального округа — Камиль Исхаков, перешедший в октябре 2007 года в министерство на пост замминистра, но затем уволившийся.

Нынешний министр регионального развития Виктор Басаргин также из института полпредов: ранее он был заместителем Латышева. В Минрегионе работал еще один бывший полпред — Дальневосточного федерального округа — Камиль Исхаков, перешедший в октябре 2007 года в министерство на пост замминистра, но затем уволившийся.

Последней кадровой перестановкой в институте полпредства стало назначение нового дальневосточного полпреда. Вместо Олега Сафонова, проработавшего почти полтора года, в апреле 2009 года этот пост занял Виктор Ишаев, до этого, с 1991 года, возглавлявший Хабаровский край.

19 января 2009 года на рабочей встрече с экс-губернатором Красноярского края Александром Хлопониным президент РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что он принял решение об изменении системы федеральных округов, существующей в стране. Теперь их будет восемь. Из Южного федерального округа выделяется Северо-Кавказский федеральный округ, в который входят Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино Балкарская республика, Карачаево-Черкесская республика, Республика Северная Осетия Алания, Чеченская республика и Ставропольский край с центром федерального округа в городе Пятигорске.

На должность вице премьера и полпреда президента в создаваемом округе назначен Александр Хлопонин.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и октрытых источников

федеральных округов как новый уровень государственно-территориального устройства по JSTOR

Abstract Президент России Владимир Путин сделал федеральную реформу одним из своих ключевых приоритетов, и его первым серьезным шагом, предпринятым всего через пару дней после его инаугурации, стало введение новой системы из семи расширенных федеральных округов. В пяти случаях полпреды президента, назначенные в эти округа, были генералами, которые вручную отбирали своих заместителей и сотрудников в основном из рядов.Большинство главных федеральных инспекторов в регионах также являются выходцами из устоявшихся «силовых структур». В статье описываются семь федеральных округов и анализируется суть реформы, ее ход, эффективность и перспективы на будущее. Активное начало федеральной реформы в 2000 г. заметно замедлило развитие региональных тенденций в России и усилило контроль со стороны центра; однако в 2001 г. реформа во многом утратила динамизм, и необходимость нового уровня территориальной организации остается под вопросом.Утверждается, что, какими бы ни были первоначальные планы и слова Кремля, на самом деле происходит внедрение механизмов полицейского государства в делегативное и декларативное демократическое государство.

заметно замедлило развитие региональных тенденций в России и усилило контроль со стороны центра; однако в 2001 г. реформа во многом утратила динамизм, и необходимость нового уровня территориальной организации остается под вопросом.Утверждается, что, какими бы ни были первоначальные планы и слова Кремля, на самом деле происходит внедрение механизмов полицейского государства в делегативное и декларативное демократическое государство.

Security Dialogue направлен на объединение передовых достижений теории с новыми эмпирическими данными в целом ряде областей, имеющих отношение к изучению безопасности. Диалог по вопросам безопасности предоставляет выход для новых подходов и методологий из таких дисциплин, как международные исследования, гендерные исследования, политическая социология, политическая экономия, география, культурология, политическая теория, антропология, исследования развития, постколониальные исследования и исследования мира и конфликтов.

Сара Миллер МакКьюн основала SAGE Publishing в 1965 году для поддержки распространения полезных знаний и просвещения мирового сообщества. SAGE — ведущий международный поставщик инновационного высококачественного контента, ежегодно публикующий более 900 журналов и более 800 новых книг по широкому кругу предметных областей. Растущий выбор библиотечных продуктов включает архивы, данные, тематические исследования и видео. Контрольный пакет акций SAGE по-прежнему принадлежит нашему основателю, и после ее жизни она перейдет в собственность благотворительного фонда, который обеспечит дальнейшую независимость компании.Основные офисы расположены в Лос-Анджелесе, Лондоне, Нью-Дели, Сингапуре, Вашингтоне и Мельбурне. www.sagepublishing.com

основных регионов и округов России.

География России- Географически Россия состоит из двух частей: Европейская Россия и Азиатская Россия.

- Азиатская Россия намного больше, чем Европейская Россия , но население невелико.В европейской части России все наоборот: меньше суши, больше людей.

- В России много разных климатических зон от арктики до субтропиков.

- Страна является федеративной республикой, разделенной на 21 республику, 6 «краев» или федеральных территорий, 2 города федерального значения (Москва и Санкт-Петербург), 49 областей, 1 автономную область и 10 автономных округов.

- Все эти территории, города и регионы входят в один из семи федеральных округов: Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Южный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный .В каждом районе есть свой город, который является его столицей.

Как вы уже знаете, Россия огромна. Лучший способ понять любой большой и сложный объект — сначала разделить его на разные части. Именно это мы и попытаемся сделать здесь — разделяй и властвуй.

Европа и Азия

Россия — самое большое государство на Земле и единственная страна (если не считать Турцию), которая расположена на территориях двух самых больших частей света — Европы и Азии.Самая большая граница между Европой и Азией проходит через Россию. Европейская Россия — восточная окраина самого маленького материка — Европы. Причем Россия занимает примерно 40% территории Европы.

Удивительно также, насколько разительно отличаются Западная Европа и европейская часть России. Но ведь Россия тоже не очень похожа на Восточную Европу! В Западной Европе большинство мест довольно развито, покрыто бесчисленными зданиями и густо заселено западными европейцами.В европейской части России реки длиннее, озера глубже, чем в Западной Европе, и, конечно же, болота красивее. Расстояние между городами тоже огромное.

Как мы только что обнаружили, Россия географически разделена на две части: Европейская Россия и Азиатская Россия. Мы классифицируем Центральный, Европейский Север, Северо-Запад, Европейский Юг (Северный Кавказ), Поволжье и Уральский регион как часть Европейской России. Азиатская Россия состоит из Западной Сибири, Восточной Сибири и Дальнего Востока.Европейская часть России более экономически развита и имеет самую высокую плотность населения, а также самую современную и развитую транспортную и коммуникационную инфраструктуру в России. Исторически на этой территории формировались и русский народ, и русское государство.

Азиатская Россия состоит из Западной Сибири, Восточной Сибири и Дальнего Востока.Европейская часть России более экономически развита и имеет самую высокую плотность населения, а также самую современную и развитую транспортную и коммуникационную инфраструктуру в России. Исторически на этой территории формировались и русский народ, и русское государство.

Климатические зоны

Россия также расположена во многих природных зонах — от Арктики до субтропиков. Эти зоны обычно определяются различными соотношениями между теплом и влажностью в определенных областях.В зависимости от зоны образ жизни населения, включая средства к существованию (сельское хозяйство и торговля), производительность, одежда и прически, как правило, сильно различаются.

Административно-территориальный округ

Помимо географического разделения существует еще и административно-территориальное. Страна разделена на административные районы в основном по географическому признаку. Теоретически разделение страны на регионы должно способствовать: общему контролю; сбор налогов; системы социальной поддержки, такие как школы, медицинские службы, доставка почты, выполнение призыва в армию; уроки бальных танцев, синхронного плавания и др.В настоящее время Российская Федерация административно разделена на 21 республику, 6 краев (федеральных округов), 2 города федерального значения (Москва и Санкт-Петербург), 49 областей, 1 автономную область и 10 автономных округов.

Теоретически разделение страны на регионы должно способствовать: общему контролю; сбор налогов; системы социальной поддержки, такие как школы, медицинские службы, доставка почты, выполнение призыва в армию; уроки бальных танцев, синхронного плавания и др.В настоящее время Российская Федерация административно разделена на 21 республику, 6 краев (федеральных округов), 2 города федерального значения (Москва и Санкт-Петербург), 49 областей, 1 автономную область и 10 автономных округов.

Теоретически разделение страны на регионы должно способствовать: общему контролю; сбор налогов; системы социальной поддержки, такие как школы, медицинские службы, доставка почты, выполнение призыва в армию; уроки бальных танцев, синхронного плавания

Федеральные округа

В 2002 году в соответствии с указом президента и якобы для повышения эффективности государства и усиления контроля со стороны федерального правительства все субъекты Российской Федерации были объединены в семь федеральных округов: Северо-Западный, Центральный и Приволжский. , Юг, Уральский край, Сибирь и Дальний Восток.В каждом федеральном округе есть главный город, что-то вроде столицы округа. Когда вы смотрите на эту структуру, становится намного легче понять и представить себе территорию, о которой мы говорим. В этом разделе мы не только выделим эти основные города, но и предоставим по ним туристический путеводитель.

, Юг, Уральский край, Сибирь и Дальний Восток.В каждом федеральном округе есть главный город, что-то вроде столицы округа. Когда вы смотрите на эту структуру, становится намного легче понять и представить себе территорию, о которой мы говорим. В этом разделе мы не только выделим эти основные города, но и предоставим по ним туристический путеводитель.

Россия почти похожа на семью стран, и, как и в каждой семье, есть старшие и младшие члены, большие и маленькие, толстые и худые, надоедливые, милые, умные и глупые.Например, нескольким городам в центральной России более 1000 лет (Москве примерно 850 лет), в то время как крупнейшие города Дальнего Востока появились только 130–140 лет назад. В Центральной России проживает 45 миллионов человек, в отличие от Дальнего Востока, население которого составляет всего 7 миллионов. При этом Дальний Восток занимает территорию более 6 миллионов квадратных километров, а Центр — всего 0,9 миллиона квадратных километров.

регионов России

Субъекты Российской Федерации , также называемые субъектами Российской Федерации или просто субъектами федерации, являются субъектами Российской Федерации, ее политическими единицами высшего уровня в соответствии с Конституцией России. С 18 марта 2014 г. Российская Федерация состоит из восьмидесяти пяти субъектов федерации.

С 18 марта 2014 г. Российская Федерация состоит из восьмидесяти пяти субъектов федерации.

В 1992 году российские регионы подписали Федеральный договор, устанавливающий и регулирующий нынешний внутренний состав России, основанный на разделении полномочий и полномочий между российскими государственными органами и органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Договор о Федерации был включен в текст Конституции РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика) 1978 года. В 1993 году, когда была принята действующая Конституция России, в списке было 89 субъектов федерации.К 2008 году количество субъектов федерации сократилось до 83 из-за нескольких слияний. В 2014 году Севастополь и Республика Крым стали 84-м и 85-м субъектами федерации России.

Согласно Конституции Российской Федерации, Российская Федерация состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области и автономных округов, которые являются равноправными субъектами Российской Федерации. Три города России федерального значения имеют статус как города, так и отдельного субъекта федерации.

Три города России федерального значения имеют статус как города, так и отдельного субъекта федерации.

Каждый субъект Российской Федерации имеет своего президента / губернатора / главу (исполнительная власть), региональный парламент (законодательная ветвь власти) и региональный конституционный / уставный суд (высшая судебная власть в регионе). Субъекты Федерации имеют свою конституцию / устав и законодательство (принимаются региональными парламентами). Субъекты имеют равные права с субъектами Российской Федерации. Все субъекты Российской Федерации равноправны во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти.Субъекты Федерации имеют равное представительство — по два делегата каждый — в Совете Федерации, верхней палате Федерального Собрания. Однако они различаются степенью автономии (асимметричный федерализм).

Демография России — статистика и факты

Уменьшается ли численность населения России?

Россия столкнулась с демографическим кризисом, поскольку ее население ежегодно сокращается и стареет, а количество смертей превышает рождаемость. Количество жителей России уменьшилось примерно на 0.5 миллионов человек в период с 1 января 2020 года по 1 января 2021 года. Растущий отток мигрантов и так называемая «утечка мозгов» из России также способствуют сокращению населения. Одной из потенциальных угроз, проистекающих из демографического кризиса, является нехватка рабочей силы, которая может привести к неспособности правительства выплачивать пенсии следующему поколению пенсионеров, снижению производительности труда, найму в вооруженные силы и долгосрочному трудоустройству. экономический спад. Кроме того, растущая внутренняя миграция в Центральную Россию вызывает опасения по поводу депопуляции Дальневосточного и Сибирского федеральных округов страны.

Количество жителей России уменьшилось примерно на 0.5 миллионов человек в период с 1 января 2020 года по 1 января 2021 года. Растущий отток мигрантов и так называемая «утечка мозгов» из России также способствуют сокращению населения. Одной из потенциальных угроз, проистекающих из демографического кризиса, является нехватка рабочей силы, которая может привести к неспособности правительства выплачивать пенсии следующему поколению пенсионеров, снижению производительности труда, найму в вооруженные силы и долгосрочному трудоустройству. экономический спад. Кроме того, растущая внутренняя миграция в Центральную Россию вызывает опасения по поводу депопуляции Дальневосточного и Сибирского федеральных округов страны.Как COVID-19 повлиял на уровень смертности в России?

Смертность в России увеличилась до 14,5 смертей на тысячу населения в результате пандемии коронавируса (COVID-19) в 2020 году. Для сравнения, в прошлом году она составляла 12,3. По данным Росстата, COVID-19 стал основной причиной смерти 104 тысяч человек по всей стране в период с апреля по декабрь 2020 года. Эти цифры превышают оперативные данные государственных органов, в которых на конец 2020 года было зарегистрировано около 57 тысяч смертей от COVID-19.Причина тому — методологические различия. Росстат дополнительно учитывает случаи смерти пациентов, у которых диагноз COVID-19 был основан на прогрессе заболевания без результатов анализов, и его данные основаны на свидетельствах о смерти из ЗАГСов.

Эти цифры превышают оперативные данные государственных органов, в которых на конец 2020 года было зарегистрировано около 57 тысяч смертей от COVID-19.Причина тому — методологические различия. Росстат дополнительно учитывает случаи смерти пациентов, у которых диагноз COVID-19 был основан на прогрессе заболевания без результатов анализов, и его данные основаны на свидетельствах о смерти из ЗАГСов.Какой материнский капитал в России?

Правительство страны реализовало ряд мер по повышению рождаемости. Один из них, именуемый материнским капиталом, — это выплаты российским матерям или, в исключительных случаях, отцам, которые могут быть потрачены на улучшение жилищных условий, образование ребенка, социальную адаптацию и интеграцию детей-инвалидов или матери. пенсионные накопления.Первоначально программа была рассчитана на матерей, родивших или усыновивших второго или последующего ребенка, но с 2020 года в нее были внесены изменения, чтобы включить первых детей. Мать, родившая первого ребенка, получит материнский капитал в размере почти 484 тысяч российских рублей. или примерно 6,6 тысячи долларов США в 2021 году.

или примерно 6,6 тысячи долларов США в 2021 году.В этом тексте представлена общая информация. Statista предполагает, что нет ответственность за полноту или правильность предоставленной информации.Из-за различных циклов обновления статистика может отображаться более свежей. данные, чем указано в тексте.

Глава 3. Федеральное устройствоСтатья 65 .1. В состав Российской Федерации входят следующие субъекты Российской Федерации: Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия — Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика; Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край; Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Челябинская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецк Область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область , Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Томская область, Тверская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ярославская область; Москва, ул. Еврейская автономная область; Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ. 2. Прием в Российскую Федерацию и создание в ней нового субъекта осуществляются по правилам, установленным федеральным конституционным законом. Статья 66 .1. Статус республики определяется Конституцией Российской Федерации и Конституцией республики. 2. Статус края, области, города федерального значения, автономной области и автономного округа определяется Конституцией Российской Федерации и Уставом края, области, города федерального значения, автономной области, автономного округа. , принятый законодательным (представительным) органом соответствующего субъекта Российской Федерации. 3. По предложению органов законодательной и исполнительной власти автономной области или автономного округа может быть принят федеральный закон об автономной области или автономном округе. 4. Отношения автономного округа в пределах территории или области могут регулироваться федеральным законом или договором между органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами государственной власти края или области. 5. Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по взаимному согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации и в соответствии с федеральным конституционным законом. Статья 67 .1. Территория Российской Федерации включает территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, а также воздушное пространство над ними. 2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в соответствии с правилами, установленными федеральным законом и нормами международного права. 3.Границы между субъектами Российской Федерации могут быть изменены по их взаимному согласию. Статья 68 .1. Русский язык является государственным языком на всей территории Российской Федерации. 2. Республики вправе устанавливать свои государственные языки. В органах государственной власти и местного самоуправления, государственных учреждениях республик они используются совместно с государственным языком Российской Федерации. 3. Российская Федерация гарантирует всем своим народам право на сохранение родного языка и создание условий для его изучения и развития. Статья 69 .Российская Федерация гарантирует права коренных малочисленных народов мира в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами и соглашениями Российской Федерации. Статья 70 .1.Государственный флаг, герб и гимн Российской Федерации, их описание и правила официального использования устанавливаются федеральным конституционным законом. Столица Российской Федерации — город Москва. Статья 71 .В ведение Российской Федерации входят:

Статья 72 .1. В совместную юрисдикцию Российской Федерации и субъектов Российской Федерации входят:

2. Положения настоящей статьи действуют в равной мере для республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных областей и автономных округов. Статья 73 За пределами компетенции Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по вопросам, находящимся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, субъекты Российской Федерации обладают полной государственной властью. Статья 74 .1. На территории Российской Федерации не допускается установление таможенных границ, сборов и иных преград для свободного движения товаров, услуг и финансовых ресурсов. 2. Ограничения на перемещение товаров и услуг могут вводиться в соответствии с федеральным законом, если это необходимо для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. Статья 75 . 1.Денежной единицей в Российской Федерации является рубль. Эмиссия денег осуществляется исключительно Центральным банком Российской Федерации. 2. Защита и обеспечение устойчивости рубля — важнейшая задача Центрального банка Российской Федерации, которую он выполняет независимо от других органов государственной власти. 3. Система налогов, уплачиваемых в федеральный бюджет, и общие принципы налогообложения и сборов в Российской Федерации устанавливаются федеральным законом. 4. Государственные займы выдаются в порядке, установленном федеральным законом, и размещаются на добровольной основе. Статья 76 1. По вопросам, отнесенным к компетенции Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы принимаются и имеют прямое действие на всей территории Российской Федерации. 2. По вопросам, находящимся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, издаются федеральные законы, а в соответствии с ними принимаются законы и иные нормативные акты субъектов Российской Федерации. 3. Федеральные законы не могут противоречить федеральным конституционным законам. 4. Вне пределов ведения Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации республики, края, области, города федерального значения, автономные области или автономные округа осуществляют свои правовое регулирование, в том числе принятие законов и иных нормативных актов. 5.Законы и иные законодательные акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым в соответствии с частями первой и второй настоящей статьи. В случае противоречия федерального закона и акта, изданного в Российской Федерации, применяется федеральный закон. 6. В случае противоречия между федеральным законом и нормативным актом субъекта Российской Федерации, принятым в соответствии с частью четвертой настоящей статьи, применяется нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации. Статья 77 1. 2.В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по вопросам, находящимся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Российская Федерация составляет единую систему исполнительной власти Российской Федерации. Статья 78 1. Федеральные органы исполнительной власти для осуществления своих полномочий могут создавать свои территориальные органы и назначать соответствующих должностных лиц. 2. Федеральные органы исполнительной власти по согласованию с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут передать им выполнение части своих полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации и Конституции Российской Федерации. федеральные законы. 3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральными органами исполнительной власти могут передавать им выполнение части своих полномочий. 4. Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации обеспечивают в соответствии с Конституцией Российской Федерации осуществление полномочий федеральной государственной власти на всей территории Российской Федерации. Статья 79 . Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами и соглашениями, если это не влечет за собой ограничение прав и свобод человека и гражданина и не противоречит принципам конституционного строя. Алфавитный указатель A B C D E F G H J L M N P R S T |

Федеральные округа как новый уровень государственно-территориального устройства

Публикация объединяет статьи о влиянии внешней и внутренней интернационализации на макро- и микроэкономические преобразования в России. Кроме того, в статьях рассматриваются последствия трансформации в формировании новой роли российских предприятий в международном бизнесе.Таким образом, цель публикации — предоставить лицам, принимающим решения, и представителям бизнеса и академических кругов подробный анализ того, как текущее экономическое (и политическое) развитие России формирует международную деловую арену. Российская экономика росла исключительными темпами за последние восемь лет. Среднегодовой рост ВВП в эти годы составлял около шести процентов, а частное потребление ежегодно достигало двузначных цифр, что в дополнение к другим факторам привело к буму иностранных инвестиций. Согласно данным ЮНКТАД, только приток прямых иностранных инвестиций в 2006 году (29 миллиардов долларов) был больше, чем общий приток прямых иностранных инвестиций за период 1990–2000 годов (26 миллиардов долларов). Данные ЮНКТАД также показывают, что по внешней деятельности более высокие показатели (18 миллиардов долларов) только за 2006 год, чем данные (17 миллиардов долларов) за весь период 1990–2000 годов. Согласно последним российским (предварительным) данным по платежному балансу, первые девять месяцев 2007 года показали рост более чем на 40% г / г. Когда в 2004 году стартовал проект, финансируемый Академией Финляндии, объем прямых иностранных инвестиций в России был далек от сегодняшних цифр.С тех пор эта тема становится все более важной, и анализ воздействия внешней и внутренней интернационализации российского предпринимательского сектора является чрезвычайно острой темой с постоянно рекордными потоками прямых иностранных инвестиций в Россию и из России. Кроме того, возможное членство России в ВТО, предстоящие выборы в 2008 году и другие важные изменения в экономике подчеркивают потребность бизнеса, лиц, принимающих решения, и научных кругов в лучшем понимании развития предпринимательского сектора России и его влияния на международную бизнес.

Согласно данным ЮНКТАД, только приток прямых иностранных инвестиций в 2006 году (29 миллиардов долларов) был больше, чем общий приток прямых иностранных инвестиций за период 1990–2000 годов (26 миллиардов долларов). Данные ЮНКТАД также показывают, что по внешней деятельности более высокие показатели (18 миллиардов долларов) только за 2006 год, чем данные (17 миллиардов долларов) за весь период 1990–2000 годов. Согласно последним российским (предварительным) данным по платежному балансу, первые девять месяцев 2007 года показали рост более чем на 40% г / г. Когда в 2004 году стартовал проект, финансируемый Академией Финляндии, объем прямых иностранных инвестиций в России был далек от сегодняшних цифр.С тех пор эта тема становится все более важной, и анализ воздействия внешней и внутренней интернационализации российского предпринимательского сектора является чрезвычайно острой темой с постоянно рекордными потоками прямых иностранных инвестиций в Россию и из России. Кроме того, возможное членство России в ВТО, предстоящие выборы в 2008 году и другие важные изменения в экономике подчеркивают потребность бизнеса, лиц, принимающих решения, и научных кругов в лучшем понимании развития предпринимательского сектора России и его влияния на международную бизнес. Чтобы принять участие в этом обширном процессе сбора информации, группа ученых опубликовала статьи по интернационализации, побочным эффектам и отраслевым и региональным преобразованиям. Отчет построен так, что первые три статьи посвящены общему взгляду на новую роль российских предприятий. Вторые три статьи углубляются в предмет, анализируя развитие с отраслевой и региональной точки зрения. В последних трех документах дается более конкретный, оперативный взгляд на развитие в России и его влияние на предприятия в России и на международной деловой арене.В части 4 приводятся выводы, отражающие взгляды, высказанные в независимых исследованиях. Статья Илари Карппи начинает серию статей, фокусируясь на проблемах, с которыми сталкиваются экономические пространства, которые нацелены на сотрудничество на уровне предприятий по обе стороны границы между ЕС и Россией. В статье предполагается, что корпоративная Россия будет искренне заинтересована в присоединении к эволюционным сетям транснациональных акторов на эгалитарной или справедливой основе.

Чтобы принять участие в этом обширном процессе сбора информации, группа ученых опубликовала статьи по интернационализации, побочным эффектам и отраслевым и региональным преобразованиям. Отчет построен так, что первые три статьи посвящены общему взгляду на новую роль российских предприятий. Вторые три статьи углубляются в предмет, анализируя развитие с отраслевой и региональной точки зрения. В последних трех документах дается более конкретный, оперативный взгляд на развитие в России и его влияние на предприятия в России и на международной деловой арене.В части 4 приводятся выводы, отражающие взгляды, высказанные в независимых исследованиях. Статья Илари Карппи начинает серию статей, фокусируясь на проблемах, с которыми сталкиваются экономические пространства, которые нацелены на сотрудничество на уровне предприятий по обе стороны границы между ЕС и Россией. В статье предполагается, что корпоративная Россия будет искренне заинтересована в присоединении к эволюционным сетям транснациональных акторов на эгалитарной или справедливой основе. В этом случае предпосылки для развития экономики, основанной на знаниях, будут особенно отражены в качестве механизма реорганизации и обновления российской экономики.Карппи утверждает, что взаимное ощущение инаковости между Россией и Западом проистекает из гораздо более глубоких исторических корней, чем корень ХХ века, и ключевой транснациональный вызов для дальнейшей европейской интеграции Восток-Запад заключается в макроинституциональном развитии. Кари Люхто продолжает обсуждение макроуровневого развития в России, помещая ее ключевые отрасли в матрицу стратегического управления, чтобы проанализировать растущие риски, создаваемые расширяющейся политической экономией в России, с точки зрения иностранного инвестора.По его типологии российская экономика разделена на четыре сектора, а именно: чувствительный в военном отношении, экономически чувствительный, высокочувствительный и нечувствительный сектор. Он утверждает, что чувствительные отрасли содержат чрезвычайно высокий политический риск для иностранных компаний, поскольку государственный контроль усиливается в этих ключевых отраслях, таких как нефть и газ, стратегические металлы и логистическая инфраструктура.

В этом случае предпосылки для развития экономики, основанной на знаниях, будут особенно отражены в качестве механизма реорганизации и обновления российской экономики.Карппи утверждает, что взаимное ощущение инаковости между Россией и Западом проистекает из гораздо более глубоких исторических корней, чем корень ХХ века, и ключевой транснациональный вызов для дальнейшей европейской интеграции Восток-Запад заключается в макроинституциональном развитии. Кари Люхто продолжает обсуждение макроуровневого развития в России, помещая ее ключевые отрасли в матрицу стратегического управления, чтобы проанализировать растущие риски, создаваемые расширяющейся политической экономией в России, с точки зрения иностранного инвестора.По его типологии российская экономика разделена на четыре сектора, а именно: чувствительный в военном отношении, экономически чувствительный, высокочувствительный и нечувствительный сектор. Он утверждает, что чувствительные отрасли содержат чрезвычайно высокий политический риск для иностранных компаний, поскольку государственный контроль усиливается в этих ключевых отраслях, таких как нефть и газ, стратегические металлы и логистическая инфраструктура. В третьей статье Петер Зашев, Пеэтер Вахтра и Кари Люхто меняют масштабы международной роли российских предприятий, сосредотачиваясь на вывозе прямых иностранных инвестиций из России (ВПИИ).Их статья демонстрирует рост российских ПИИ, выделяет отрасли, которые обычно более активны в российских ПИИ, и анализирует наличие географических закономерностей в направлении российских ПИИ. Кроме того, они обеспечивают типологическую модель международных операций российских предприятий путем разделения компаний-интернационализаторов в соответствии с уровнем соответствия их действий внешней политике России и прозрачностью их операций. Часть 2 рассматривает эту тему более подробно, фокусируясь на двух конкретных отраслях и анализируя недавние изменения в Федерации также с региональной точки зрения.Анна Корппоо представляет свои выводы о развитии энергоэффективности и технологий, а также о драйверах и препятствиях на пути модернизации в российской целлюлозно-бумажной промышленности. Она утверждает, что основным драйвером и препятствием для модернизации являются рыночные сигналы и нехватка капитала, которые зависят от решения макробарьера, отсутствие структурной реформы экономики, в том числе административной реформы, которая все еще преобладает в стране.

В третьей статье Петер Зашев, Пеэтер Вахтра и Кари Люхто меняют масштабы международной роли российских предприятий, сосредотачиваясь на вывозе прямых иностранных инвестиций из России (ВПИИ).Их статья демонстрирует рост российских ПИИ, выделяет отрасли, которые обычно более активны в российских ПИИ, и анализирует наличие географических закономерностей в направлении российских ПИИ. Кроме того, они обеспечивают типологическую модель международных операций российских предприятий путем разделения компаний-интернационализаторов в соответствии с уровнем соответствия их действий внешней политике России и прозрачностью их операций. Часть 2 рассматривает эту тему более подробно, фокусируясь на двух конкретных отраслях и анализируя недавние изменения в Федерации также с региональной точки зрения.Анна Корппоо представляет свои выводы о развитии энергоэффективности и технологий, а также о драйверах и препятствиях на пути модернизации в российской целлюлозно-бумажной промышленности. Она утверждает, что основным драйвером и препятствием для модернизации являются рыночные сигналы и нехватка капитала, которые зависят от решения макробарьера, отсутствие структурной реформы экономики, в том числе административной реформы, которая все еще преобладает в стране. . После экономической и административной реформы продвижение корпоративной собственности и внедрение хорошо спланированного и скоординированного пакета политик энергосбережения может привести к модернизации.Еще до того, как будет решен макробарьер, показано, что более высокая цена на энергоносители также может подтолкнуть к действиям по модернизации. Вейкко Кярня анализирует институциональные изменения в российской горнодобывающей промышленности и горнодобывающих предприятиях за период 1990–2006 годов. Он утверждает, что российская горнодобывающая промышленность пережила необычайный переходный период после распада Советского Союза, что привело к двум противоположным направлениям структурных преобразований. Отдельные шахты, имевшие автономию в начале 1990-х годов, теперь утратили ее и являются частями более крупных холдинговых компаний, возвращающих электроэнергию обратно в Москву.Как и в Советском Союзе, местные горнодобывающие компании заботятся о социальном благополучии своих регионов.

. После экономической и административной реформы продвижение корпоративной собственности и внедрение хорошо спланированного и скоординированного пакета политик энергосбережения может привести к модернизации.Еще до того, как будет решен макробарьер, показано, что более высокая цена на энергоносители также может подтолкнуть к действиям по модернизации. Вейкко Кярня анализирует институциональные изменения в российской горнодобывающей промышленности и горнодобывающих предприятиях за период 1990–2006 годов. Он утверждает, что российская горнодобывающая промышленность пережила необычайный переходный период после распада Советского Союза, что привело к двум противоположным направлениям структурных преобразований. Отдельные шахты, имевшие автономию в начале 1990-х годов, теперь утратили ее и являются частями более крупных холдинговых компаний, возвращающих электроэнергию обратно в Москву.Как и в Советском Союзе, местные горнодобывающие компании заботятся о социальном благополучии своих регионов. Кроме того, в горнодобывающую промышленность России вернулась вертикальная интеграция, что означает, что горнодобывающие компании, как правило, владеют как сырьем, так и следующей производственной цепочкой. Многие компании хотят производить переработанный продукт, а не сырье. В своей статье Элина Ранталахти продолжает анализ влияния рецентрализации и ренационализации на российские регионы. Она представляет новый возможный тип региональности в Российской Федерации и исследует эти принципы работы и возможности работы в Российской Федерации.Она утверждает, что потребности для (международного) сотрудничества на региональном уровне в первую очередь предоставляются Федеральным правительством России и, в некоторой степени, через различные финансовые инструменты ЕС. По ее мнению, особые экономические зоны в рамках этих двух сфер сочетания считаются «крайними регионами» Российской Федерации, возможно, с лучшими предпосылками для международного сотрудничества и интеграции в рамках Российской Федерации.

Кроме того, в горнодобывающую промышленность России вернулась вертикальная интеграция, что означает, что горнодобывающие компании, как правило, владеют как сырьем, так и следующей производственной цепочкой. Многие компании хотят производить переработанный продукт, а не сырье. В своей статье Элина Ранталахти продолжает анализ влияния рецентрализации и ренационализации на российские регионы. Она представляет новый возможный тип региональности в Российской Федерации и исследует эти принципы работы и возможности работы в Российской Федерации.Она утверждает, что потребности для (международного) сотрудничества на региональном уровне в первую очередь предоставляются Федеральным правительством России и, в некоторой степени, через различные финансовые инструменты ЕС. По ее мнению, особые экономические зоны в рамках этих двух сфер сочетания считаются «крайними регионами» Российской Федерации, возможно, с лучшими предпосылками для международного сотрудничества и интеграции в рамках Российской Федерации. В Части 3 авторы углубляются в тему и анализируют операционное воздействие недавних событий в Российской Федерации с точки зрения международного бизнеса.Петр Зашев представляет свои идеи о влиянии деловой культуры российских инвесторов на страны Балтии, подчеркивая тот факт, что деловая культура и ее возможное влияние на принимающую страну могут быть очень важными критериями при попытке привлечь ПИИ и выбрать среди различных инвесторов. Анализируя российскую бизнес-культуру и основываясь на данных из стран Балтии, он утверждает, что разумно ожидать некоторого негативного распространения российской бизнес-культуры в странах, принимающих значительные российские инвестиции.Элина Пелто продолжает тему вторичных эффектов, анализируя, как прямые иностранные инвестиции влияют на местную деловую сеть в переходной экономике. В статье представлена структура для анализа влияния прямых иностранных инвестиций на местный бизнес на сетевом уровне, описаны изменения, произошедшие после прямых иностранных инвестиций в локальную бизнес-сеть в условиях переходной экономики, и определены механизмы, через которые эти изменения передаются местным предприятиям.

В Части 3 авторы углубляются в тему и анализируют операционное воздействие недавних событий в Российской Федерации с точки зрения международного бизнеса.Петр Зашев представляет свои идеи о влиянии деловой культуры российских инвесторов на страны Балтии, подчеркивая тот факт, что деловая культура и ее возможное влияние на принимающую страну могут быть очень важными критериями при попытке привлечь ПИИ и выбрать среди различных инвесторов. Анализируя российскую бизнес-культуру и основываясь на данных из стран Балтии, он утверждает, что разумно ожидать некоторого негативного распространения российской бизнес-культуры в странах, принимающих значительные российские инвестиции.Элина Пелто продолжает тему вторичных эффектов, анализируя, как прямые иностранные инвестиции влияют на местную деловую сеть в переходной экономике. В статье представлена структура для анализа влияния прямых иностранных инвестиций на местный бизнес на сетевом уровне, описаны изменения, произошедшие после прямых иностранных инвестиций в локальную бизнес-сеть в условиях переходной экономики, и определены механизмы, через которые эти изменения передаются местным предприятиям. компании. Структура Пелто предполагает, что внешние эффекты прямых иностранных инвестиций зависят от степени интеграции иностранного инвестора в местную деловую сеть в принимающей стране.В своей статье Харри Лоренц анализирует проблемы, связанные с управлением цепочкой поставок, и последствия для интернационализации фирм в условиях развивающихся рынков, на примере финских пищевых компаний на российском рынке. Он продолжает дискуссию о побочных эффектах, утверждая, что некоторые факторы, влияющие на решение о размещении предприятия, передают предполагаемую способность фирм оказывать влияние на инвестиции или создавать внешние эффекты в местной экономике и деловых сетях, в то время как некоторые факторы рассматриваются как предпосылки для входа на рынок. на рынок (т.е. решение о местонахождении). Он предполагает, что в финских экспортных цепочках поставок в Россию, например, проектирование цепочек поставок является областью, в которой компаниям следует более тесно сотрудничать, чтобы улучшить работу цепочки поставок.

компании. Структура Пелто предполагает, что внешние эффекты прямых иностранных инвестиций зависят от степени интеграции иностранного инвестора в местную деловую сеть в принимающей стране.В своей статье Харри Лоренц анализирует проблемы, связанные с управлением цепочкой поставок, и последствия для интернационализации фирм в условиях развивающихся рынков, на примере финских пищевых компаний на российском рынке. Он продолжает дискуссию о побочных эффектах, утверждая, что некоторые факторы, влияющие на решение о размещении предприятия, передают предполагаемую способность фирм оказывать влияние на инвестиции или создавать внешние эффекты в местной экономике и деловых сетях, в то время как некоторые факторы рассматриваются как предпосылки для входа на рынок. на рынок (т.е. решение о местонахождении). Он предполагает, что в финских экспортных цепочках поставок в Россию, например, проектирование цепочек поставок является областью, в которой компаниям следует более тесно сотрудничать, чтобы улучшить работу цепочки поставок. В целом он заявляет, что достижение интеграции цепочки поставок в контексте развивающегося рынка кажется особенно сложной задачей из-за ограничений с точки зрения инфраструктуры, сетей и институтов, и что стратегии цепочки поставок должны быть новаторскими, проактивными, своевременными и локализованными.В четвертой части Валттери Каартемо делает выводы на основании вышеперечисленных статей. Этот отчет среди многих других статей, написанных авторами с 2004 года, был бы невозможен без щедрого финансирования Академии Финляндии, которая с благодарностью поддерживает исследования и накопление знаний о новой роли российских предприятий на международной деловой арене. признал.

В целом он заявляет, что достижение интеграции цепочки поставок в контексте развивающегося рынка кажется особенно сложной задачей из-за ограничений с точки зрения инфраструктуры, сетей и институтов, и что стратегии цепочки поставок должны быть новаторскими, проактивными, своевременными и локализованными.В четвертой части Валттери Каартемо делает выводы на основании вышеперечисленных статей. Этот отчет среди многих других статей, написанных авторами с 2004 года, был бы невозможен без щедрого финансирования Академии Финляндии, которая с благодарностью поддерживает исследования и накопление знаний о новой роли российских предприятий на международной деловой арене. признал.

Российская Федерация | Всемирный справочник меньшинств и коренных народов

Основные языки: Русский

Основные религии: Восточное православное христианство, ислам, буддизм, шаманизм

Согласно переписи населения 2010 года, основные группы меньшинств включают татар 5 310 649 (3. 87 процентов), украинцы 1 927 988 (1,4 процента), башкиры 1584 554 (1,15 процента), чуваши 1435 872 (1,05 процента), чеченцы 1431360 (1,04 процента), армяне 1182 388 (0,86 процента), аварцы 912 090 (0,66 процента) процентов) и мордовцы 744 237 (0,54 процента). Остальные 8,5 процента населения составляют представители множества других, гораздо более мелких этнических групп. В то время как общая численность населения в России составляет 142 856 536 человек, только 137 227 107 ответили о своем этническом происхождении в ходе переписи, поэтому полученные размеры населения рассчитываются на основе последней цифры.

87 процентов), украинцы 1 927 988 (1,4 процента), башкиры 1584 554 (1,15 процента), чуваши 1435 872 (1,05 процента), чеченцы 1431360 (1,04 процента), армяне 1182 388 (0,86 процента), аварцы 912 090 (0,66 процента) процентов) и мордовцы 744 237 (0,54 процента). Остальные 8,5 процента населения составляют представители множества других, гораздо более мелких этнических групп. В то время как общая численность населения в России составляет 142 856 536 человек, только 137 227 107 ответили о своем этническом происхождении в ходе переписи, поэтому полученные размеры населения рассчитываются на основе последней цифры.

По данным переписи 2010 года, помимо русских, было зарегистрировано 193 этнических группы (и подгруппы). Хотя этнические русские склонны идентифицировать себя с русской православной верой, в 2010 году в России было более 16,4 миллиона мусульман, помимо людей, принадлежащих к множеству других конфессий. На русском языке говорит почти все население (99,49%), а русский язык и культура в целом доминируют в общественной жизни страны. По официальным данным, в 2010 году в России говорили на 277 языках, из которых 39 были языками обучения в школах, а 50 преподавались как предметы.

По официальным данным, в 2010 году в России говорили на 277 языках, из которых 39 были языками обучения в школах, а 50 преподавались как предметы.

Меньшинства, получившие территориальное признание, можно условно разделить на две категории: религиозные и языковые меньшинства. Это различие не отражает какого-либо официального разделения на группы на основе религии или языка, а скорее является основным элементом, вокруг которого в каждом случае формируется групповая самоидентификация. Религиозно определенные группы составляют самый большой набор меньшинств. В Российской Федерации (РФ) существует ряд буддийских групп, в основном ламаистской веры, включая бурят, калмыков, тувинцев.С конца 1980-х годов наблюдается сильное возрождение буддизма.

Есть также значительное мусульманское население, а после распада Советского Союза произошло возрождение ислама и мусульманской культуры. Большинство мусульман принадлежат к суннитской ветви ислама. Создан ряд мусульманских политических партий. Мусульман по территориальному признаку можно разделить на две основные географические группы: татар и башкир Среднего Поволжья и народы Северного Кавказа.

Дагестан на Северном Кавказе — один из самых этнически сложных регионов бывшего Советского Союза.В республике нет титульного населения. За исключением русских, самые большие группы — аварцы, даргины, кумыки, лезгины — все являются мусульманами-суннитами.

Лингвистически определенные группы составляют вторую основную категорию меньшинств. В переписи 2010 года было зарегистрировано 19 финно-угорских народов. Если по результатам переписи в Российской Федерации проживает около 2,4 миллиона финно-угров, то в Коми-Пермяке их составляет лишь большинство.

Условия жизни различных меньшинств и коренных народов в Российской Федерации существенно различаются.Первое основное различие может быть проведено между группами, принадлежащими к «титульным национальностям» и «нетитульным национальностям» (в данном отчете «национальность» используется в смысле «этническая группа» в соответствии с российским национальность ». ). Титульные национальности — это те, кому в советское время принадлежала определенная территория. Образовавшиеся территориальные единицы перешли в постсоветский период, например Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика стала Республикой Татарстан, одним из составных частей нынешней Российской Федерации.До аннексии Крыма из 83 территориальных единиц ( subiekti , или « субъектов ») Российской Федерации была 21 этническая республика — сейчас это число возросло до 22 республик и 85 территориальных единиц, хотя пристройки по-прежнему признаются на международном уровне как территория Украины.