Централизация — это… Что такое Централизация?

- Централизация

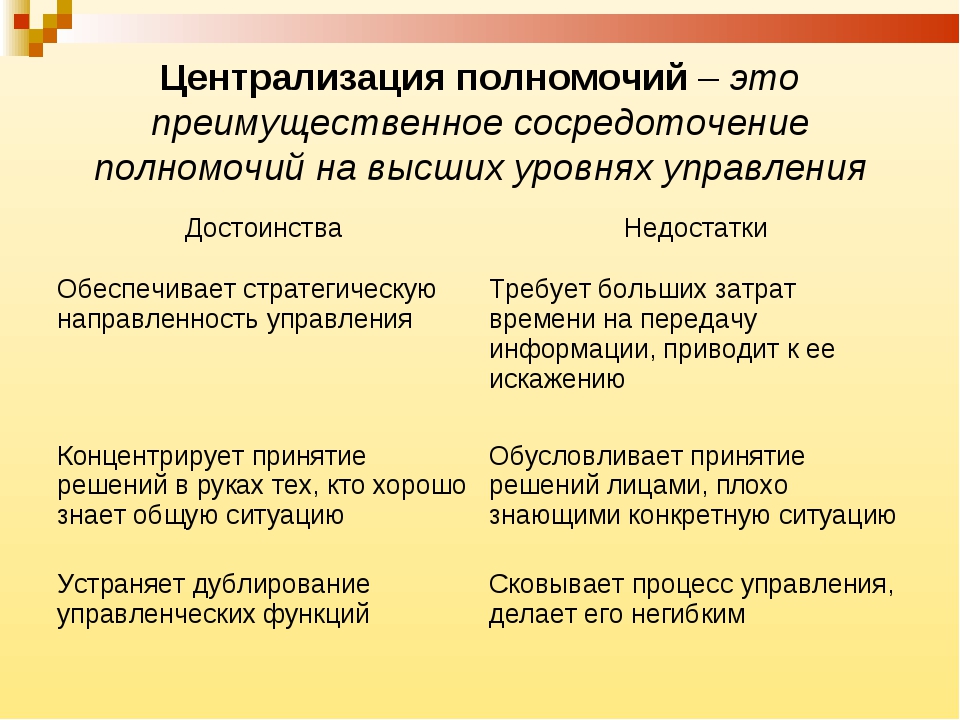

- Централизация — условие, при котором право принимать наиболее важные решения остается за высшими уровнями управления.

Словарь терминов антикризисного управления. 2000.

Антонимы:

- Ценовая политика

- Цепочка «производство — потребности потребителя»

Смотреть что такое «Централизация» в других словарях:

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ — (лат., от centrum центр). Сосредоточение действий или власти в одном общем месте; сосредоточение управления в одних руках и т. п. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ лат. centralisatio, от … Словарь иностранных слов русского языка

централизация — и, ж.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ — ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, централизации. мн. нет, жен. Действие по гл. централизовать и состояние по гл. централизоваться. Централизация власти. Централизация управления. Централизация капитала. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

централизация — концентрирование, соединение, сплочение, концентрация, объединение, группирование, сигнализация, скопление, слияние, сливание, единение, сводка, совмещение, сосредоточение Словарь русских синонимов. централизация сущ., кол во синонимов: 19 • … Словарь синонимов

- централизация — ЕНТРАЛИЗОВАТЬ, зую, зуешь; ованный; сов.

и несов., что. Сосредоточить ( чивать) что н. в одном центре, подчинить ( нять) одному центру (в 3 и 5 знач.). . работу. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

и несов., что. Сосредоточить ( чивать) что н. в одном центре, подчинить ( нять) одному центру (в 3 и 5 знач.). . работу. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ — англ. centralization; нем. Zentralisierung. Сосредоточение ч. л. в одних руках, в одном центре. Antinazi. Энциклопедия социологии, 2009 … Энциклопедия социологии

централизация — 1. Сосредоточение чего либо в одном месте, в одних руках, в одном центре. 2. Условие, при котором право принимать наиболее важные решения остается за высшими уровнями управления. [http://www.lexikon.ru/dict/buh/index.html] Тематики бухгалтерский… … Справочник технического переводчика

централизация

Централизация — в иерархической системе такая реорганизация протекающих внутри системы процессов, при которой часть процессов переводится на более высокий (ближе к корню) уровень иерархии; соответственно, при децентрализации на более низкий (дальше от корня)… … Википедия

Централизация — (биологическая) объединение в процессе эволюции отдельных клеток, тканей или органов, выполняющих сходные функции, в единый орган или систему органов.

Например, Ц. диффузно расположенных нервных клеток в нервные стволы у ресничных червей; … Большая советская энциклопедия

Например, Ц. диффузно расположенных нервных клеток в нервные стволы у ресничных червей; … Большая советская энциклопедия

Слишком дорогая централизация — Ведомости

Чтобы разобраться с тем, в какой ситуации сейчас находится в России институциональное взаимодействие центра и регионов, следует обратиться к истокам власти. Устройство государства, во-первых, может предполагать божественное происхождение гражданской власти. Бог делегирует полномочия своему помазаннику, тот делегирует часть от своей власти представителю на территории и т. д. – до приказчика в поселении. Исторически через эту модель прошли почти все государства, а сейчас она свойственна, например, арабским и целому ряду азиатских авторитарных стран.

Во втором, обратном случае, предполагается, что вся власть изначально принадлежит человеку. Граждане избирают для предоставления общественных услуг делегатов, наделяя их соответствующими ресурсами. Такой способ построения пирамиды тоже приводит к многоуровневому устройству, при этом каждому вышестоящему делегируются все более узкие задачи на все большей территории. Этот способ более хлопотный, требует выборов, болезненных согласований, многоуровневых институтов гражданского контроля. Круг вопросов к вершине пирамиды сужается, и тому, кто на самом верху, почти ничего не остается, как английской королеве или немецкому президенту. И это никого не беспокоит, пока все хорошо. Но в чрезвычайной ситуации – войны или стихийного бедствия – кто-то один должен взять бразды правления в свои руки и принимать решения гораздо быстрее, чем позволяют демократические процедуры. Наступает звездный час особых полномочий, который приравнивает избранника народа к помазаннику Божьему, т. е. демократическая парадигма устройства общества как бы временно отменяется в пользу конкурирующей, божественной модели.

Этот способ более хлопотный, требует выборов, болезненных согласований, многоуровневых институтов гражданского контроля. Круг вопросов к вершине пирамиды сужается, и тому, кто на самом верху, почти ничего не остается, как английской королеве или немецкому президенту. И это никого не беспокоит, пока все хорошо. Но в чрезвычайной ситуации – войны или стихийного бедствия – кто-то один должен взять бразды правления в свои руки и принимать решения гораздо быстрее, чем позволяют демократические процедуры. Наступает звездный час особых полномочий, который приравнивает избранника народа к помазаннику Божьему, т. е. демократическая парадигма устройства общества как бы временно отменяется в пользу конкурирующей, божественной модели.

В этом рациональный механизм происхождения колебаний государственных режимов от большей к меньшей степени централизации. Чрезвычайная ситуация требует централизации, а устойчивое развитие – децентрализации. Свой путь от восторга перед идеалами демократии и децентрализации до запроса на сильную руку Россия наряду с целым рядом других транзитных демократий прошла в 1990-е гг. Спаситель был всенародно приветствован, и ему были вручены чрезвычайные полномочия для быстрой победы над врагами и коррупцией. В обычной ситуации демократическая парадигма получает следующий шанс в течение ближайших же электоральных циклов, когда сильная рука не справляется с задачей повышения уровня жизни, а государственный аппарат стремительно теряет эффективность и становится все более коррумпированным. Но в России сильная рука Путина за счет уникальной конъюнктуры цен на продукты российского экспорта в течение почти всех 2000-х гг. прочно ассоциировалась у населения с ростом уровня жизни, что не давало демократическому тренду вернуться на арену. А значит, все эти годы продолжался процесс бесконечной централизации ресурсов и маргинализации регионального и муниципального уровня управления.

Спаситель был всенародно приветствован, и ему были вручены чрезвычайные полномочия для быстрой победы над врагами и коррупцией. В обычной ситуации демократическая парадигма получает следующий шанс в течение ближайших же электоральных циклов, когда сильная рука не справляется с задачей повышения уровня жизни, а государственный аппарат стремительно теряет эффективность и становится все более коррумпированным. Но в России сильная рука Путина за счет уникальной конъюнктуры цен на продукты российского экспорта в течение почти всех 2000-х гг. прочно ассоциировалась у населения с ростом уровня жизни, что не давало демократическому тренду вернуться на арену. А значит, все эти годы продолжался процесс бесконечной централизации ресурсов и маргинализации регионального и муниципального уровня управления.

Децентрализовать регионы

С точки зрения основ управления Россия сегодня использует для менеджмента своей региональной политики совершенно неадекватную модель.

Когда в некотором сложном образовании выделяется орган, принимающий на себя миссию регулирования остальных элементов, он сталкивается с барьерами, ограничивающими его возможности. Первый барьер обусловлен тем, что всегда существует предел сложности системы, с управлением которой он может справиться, разнообразно реагируя на ситуации, требующие именно различных реакций. Второй барьер связан с ограниченной способностью принимать большое количество решений в режиме реального времени. Если поток запросов превышает производительность, то орган управления превращается в генератор хаоса. Третий барьер связан с информационным обеспечением в иерархических системах. Бесконечные отчеты и справки, направляемые с мест в адрес центральной власти, никогда не бывают ни полными, ни точными, ни актуальными, а их обобщение приводит к неадекватным выводам. Это закон: слишком большие и слишком сложные иерархически организованные системы всегда неэффективны и неживучи в реальной среде со всем ее разнообразием. Они погибают неизбежно, и отнюдь не от недостаточной централизации управления, а именно от попыток централизовать слишком много.

Первый барьер обусловлен тем, что всегда существует предел сложности системы, с управлением которой он может справиться, разнообразно реагируя на ситуации, требующие именно различных реакций. Второй барьер связан с ограниченной способностью принимать большое количество решений в режиме реального времени. Если поток запросов превышает производительность, то орган управления превращается в генератор хаоса. Третий барьер связан с информационным обеспечением в иерархических системах. Бесконечные отчеты и справки, направляемые с мест в адрес центральной власти, никогда не бывают ни полными, ни точными, ни актуальными, а их обобщение приводит к неадекватным выводам. Это закон: слишком большие и слишком сложные иерархически организованные системы всегда неэффективны и неживучи в реальной среде со всем ее разнообразием. Они погибают неизбежно, и отнюдь не от недостаточной централизации управления, а именно от попыток централизовать слишком много.

Кризис российской региональной политики последних 5–7 лет и особенно поведение центра в момент кризиса 2008–2009 гг. в полной мере обусловлены действием этих барьеров. Региональная политика себя полностью дискредитировала, а возникший в связи с бюджетным кризисом дефицит инвестиционных ресурсов на федеральном уровне превратил централизованную модель в завершенный абсурд: мы вам не дадим ни денег, ни полномочий.

в полной мере обусловлены действием этих барьеров. Региональная политика себя полностью дискредитировала, а возникший в связи с бюджетным кризисом дефицит инвестиционных ресурсов на федеральном уровне превратил централизованную модель в завершенный абсурд: мы вам не дадим ни денег, ни полномочий.

У каждого государства своя история и свое сложившееся в результате этой истории территориальное устройство. Регион представляет собой некоторую социально-экономическую целостность, со своей идентичностью и своими условиями выживания. Говорить об управлении регионом проблематично, поскольку территорией управлять нельзя, а жителями и инвесторами не надо. Термин «региональное управление» может или а) означать региональное самоуправление, или б) представлять собой фиговый листок, который прикрывает централизованную эксплуатацию регионов центром. В зависимости от выбранной парадигмы региональные органы власти или отвечают за все, что им поручено сверху, или, наоборот, за все, что не является мандатом центра, а значит, находится в ведении регионов. В демократическом государстве не надо раздавать полномочия регионам, достаточно перестать эти полномочия отнимать.

В демократическом государстве не надо раздавать полномочия регионам, достаточно перестать эти полномочия отнимать.

Потерянные 3% роста ВВП в год

В 1998 г. Россия ратифицировала Европейскую хартию местного самоуправления и этим расписалась под базовым принципом: «Услуги общественного значения должны предоставляться преимущественно теми органами управления, которые ближе всего к гражданам. Передача полномочий и ответственности за эти услуги другим органам может осуществляться только на основе тщательной оценки специфики решаемых задач, а также требований эффективности и экономической целесообразности». Очевидно, что политическая практика в региональной политике России последних 10 лет иная и прямо противоречит хартии. Экономическая нецелесообразность такой централизации очевидна. Вопрос только в том, достаточно ли страна богата, чтобы позволять себе неоправданную централизацию управления общественными делами и содержать огромный управленческий аппарат, снижающий самим фактом своего существования эффективность управления, генерируя потери, на порядки превышающие расходы на собственное содержание. Сложно не согласиться с оценками ряда авторитетных экспертов, что Россия теряет на неэффективности региональной политики около 3% роста ВВП в год.

Сложно не согласиться с оценками ряда авторитетных экспертов, что Россия теряет на неэффективности региональной политики около 3% роста ВВП в год.

Невозможно переоценить общественный вред от вмешательства в процессы самоорганизации на местах, который тем больше, чем шире круг вопросов, якобы решаемых в центре. Спасение российской региональной политики – в принципиальной дезагрегации сложных общенациональных задач на задачи, гораздо проще решаемые в масштабах регионов и самоуправлений. Все живое в природе существует благодаря самоорганизации, ибо только самоорганизация обеспечивает необходимую гибкость и эффективность. Начинать надо не с расширения полномочий регионов, а с ограничения полномочий центра, оставив регионам максимум прав и ресурсов для решения всех остальных вопросов, которые центр в любом случае для всей страны вовремя и правильно решать не в состоянии. Местные сообщества способны на многое, если им не мешать. Везде в России, где принимается больше самостоятельных решений, глаз радуют позитивные явления экономического и социального развития.

Противоположных примеров тоже не занимать. Устойчивая деградация имеет место везде, где для этого созданы соответствующие условия, и, увы, как правило, решениями, принимаемыми, а чаще не принимаемыми в столице.

России, безусловно, нужен сильный центр. Поэтому нельзя ставить под удар судьбу страны, ослабляя возможность эффективного решения общенациональных задач перегрузкой центрального аппарата неэффективным решением задач, с которыми много лучше могут справиться местные сообщества на своем уровне.

Материал продолжает серию публикаций «Пермский договор», которые, мы надеемся, будут способствовать выработке новой модели общественного договора в России. Первая статья серии, написанная основными модераторами форума («Децентрализация в обмен на лояльность»), вышла неделю назад, 1.07.2011. Приглашаем к дискуссии.

Публикации сотрудников в СМИ — Вадим Волков. Ведомости, Extra Jus: Процесс – все, результат – ничто

Научный руководитель ИПП ЕУСПб Вадим Волков о том, как государство утратило способность управлять чем-либо, кроме процесса отчетности.

В постсоветской истории российского государства можно выделить три периода. Период непродуктивной слабости в 1990-е гг., когда государство утратило способность контролировать насилие, правопорядок и налогообложение. Затем наступил период экономически продуктивного укрепления в первой половине 2000-х гг., когда была перезапущена судебная система, усилены и поставлены под контроль правоохранительные органы, упорядочено налогообложение, возвращена способность к регулированию. Сейчас государство переживает период непродуктивной централизации и избыточного регулирования, разрушительные экономические эффекты которых до недавнего времени купировались растущими доходами от сырьевого экспорта.

Динамика государства, ведущая его к саморазрушению, видна лучше всего в сфере охраны правопорядка, здоровья, при получении образования, т. е. там, где граждане получают блага и услуги в обмен на уплаченные налоги. В ситуации 1990-х, когда государству не хватало денег на зарплаты милиционерам, врачам и преподавателям, те кормились от своих полномочий.

Нельзя не признать, что в 2000-е гг. были предприняты системные усилия по наведению порядка в государственных финансах и выполнению бюджетных обязательств. Государство начало предъявлять требования к работе тех, кому оно стало лучше платить. При этом политическая централизация, ограничение демократии, рост госкомпаний и другие хорошо наблюдаемые на макроуровне симптомы периода имели свой эквивалент и на микроуровне: бурный рост вертикальных механизмов контроля – «палочных» систем оценки по формальным критериям и размножение аппаратов контроля на нескольких уровнях. Его пик пришелся на конец нулевых.

Участковый инспектор милиции (полиции) и участковый врач – два персонажа российской действительности, которым поручена основная работа по социальному контролю и предотвращению девиаций (с точки зрения социологии болезнь – это тоже девиация). К концу нулевых для них вводятся формализованные системы оценки и над ними вырастают несколько этажей управленческих надстроек. В 2007 г. была введена система «палочной» оценки работы участковых врачей, которая включала 28 показателей типа «снижение уровня госпитализации прикрепленного населения» или «число вновь выявленных больных артериальной гипертонией» с привязанными к ним баллами (приказ Минздравсоцразвития № 282 от 19.04.2007). В МВД «палочная» система закрепилась в 2005 г. (приказ № 650) и достигла своего пика в 2010 г. с введением 72 показателей оценки органа внутренних дел (приказ № 25). Сотрудники, включая участковых, оценивались по раскрываемости и состоянию преступности (например, числу преступлений, совершенных в общественных местах), о которых они же подавали сведения наверх.

К концу нулевых для них вводятся формализованные системы оценки и над ними вырастают несколько этажей управленческих надстроек. В 2007 г. была введена система «палочной» оценки работы участковых врачей, которая включала 28 показателей типа «снижение уровня госпитализации прикрепленного населения» или «число вновь выявленных больных артериальной гипертонией» с привязанными к ним баллами (приказ Минздравсоцразвития № 282 от 19.04.2007). В МВД «палочная» система закрепилась в 2005 г. (приказ № 650) и достигла своего пика в 2010 г. с введением 72 показателей оценки органа внутренних дел (приказ № 25). Сотрудники, включая участковых, оценивались по раскрываемости и состоянию преступности (например, числу преступлений, совершенных в общественных местах), о которых они же подавали сведения наверх.

Унаследованное из 1990-х тотальное недоверие к поведению служащих привело к нагромождению механизмов отчетности. В этом отношении – кто наблюдал, знает – участковые в погонах и в белых халатах ничем не отличаются. Выполнение содержательной работы (осмотр больного или места происшествия) занимает от силы пять минут, а потом еще минут 20–30 – заполнение многочисленных бумаг. Объем бумажной отчетности рос все эти годы пропорционально росту аппарата управления, который потреблял все большую долю доходов государства. Аналогичные процессы наблюдались и в сфере образования.

Выполнение содержательной работы (осмотр больного или места происшествия) занимает от силы пять минут, а потом еще минут 20–30 – заполнение многочисленных бумаг. Объем бумажной отчетности рос все эти годы пропорционально росту аппарата управления, который потреблял все большую долю доходов государства. Аналогичные процессы наблюдались и в сфере образования.

Политика централизации управления и создания вертикальных механизмов контроля породила несколько типовых взаимосвязанных патологий.

Во-первых, ориентация работы не на результат, а на процесс и на вышестоящее начальство, которое оценивает этот процесс. Конечные потребители благ, производимых государством, выключены из процесса управления и не имеют возможности влиять на результат (могут только неформально).

Во-вторых, запретительно высокие издержки контроля: затраты на содержание управленческих аппаратов плюс издержки на создание отчетности, последняя может занимать до половины рабочего времени работника.

В-третьих, фальсификация отчетности, работа на формальные показатели, что ведет к полной потере обратной связи и реальной картины (преступности, здоровья населения, уровня образования).

В итоге централизация и усиление вертикального контроля, которые вначале служили инструментом восстановления управляемости, привели государство к утрате способности управлять чем-либо, кроме процесса отчетности. Это, в общем, понятная диалектика, возникающая в отсутствие политической конкуренции и гражданского контроля за государством. Сокращение государственных доходов обнажает эти проблемы, и сейчас мы видим меры по сокращению аппаратов и числа госслужащих. Но при неизменной системе государственного управления это будет лишь небольшая количественная динамика, с некоторым лагом повторяющая колебания цен на нефть.

Сегодня, как и в конце 1990-х, на повестку дня должна быть поставлена новая реформа государственного управления. Для ее разработки надо признать, что потенциал централизации уже несколько лет как исчерпан и что необходим поиск новых распределенных моделей управления со встроенными механизмами гражданского контроля.

Источник: Ведомости: Extra Jus

Туровский Ростислав Феликсович — Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

около 80 научных публикаций, включая одну научную монографию и одно учебное пособие.

1. Югославия: социально-территориальная стратификация общества // Известия ВГО. 1991. Т. 123. Вып. 6, с. 536-544.

2. Территориальное распространение этносоциального конфликта // Вестник Московского Университета. Сер. 5, География. 1992. №2, с. 89-95.

3. Югославский разлом // Полис, 1992, №4, с. 74-84.

4. Какие пути выбирает провинция? // Российская провинция. 1993. №1 (в соавторстве с Криндачем А.Д.).

5. Российское и европейское пространства: культурно-географический подход // Известия РАН. Серия географическая. 1993. №2, с. 116-122.

6. Политические ориентации регионов России. Бюллетень агентства Postfactum. 10-16 ноября 1993 г. (в соавторстве с Колосовым В.А., Криндачем А.Д.).

7. Географические основы политической нестабильности в Югославии // Вопросы экономической и политической географии зарубежных стран. Вып. 12. М., 1993, с.125-136.

8. Социальные проблемы беженцев на территории России // Беженцы. М., 1993 (в соавторстве с Рывкиной Р. В.).

В.).

9. Политико-географическое положение России и национальные интересы государства // Кентавр, 1994, №3, с. 31-36.

10. Проблемы российской геополитики (выступление на «круглом столе») // Вестник Московского университета. Сер. 12. Социально-политические исследования. 1994, №6.

11. Политический ландшафт как категория политического анализа // Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. 1995, №3, с. 33-44.

12. Партии в регионах России: география голосований, результаты и возможности // Вестник Московской школы политических исследований, 1995, №2, с. 125-148 (в соавторстве с Колосовым В.А.).

13. Республика Коми: экономика, партии, лидеры // Власть, 1995, №10, с. 56-62.

14. Воронежская область: экономика, партии, лидеры // Власть, 1995, №11, с. 62-68.

15. Референдум по проекту конституции // Россия на выборах: уроки и перспективы. Политгеографический анализ. М., ЦПТ, 1995, с. 55-62.

16. Где и какие в России партии? («партийные против «независимых» в одномандатных округах) // Россия на выборах: уроки и перспективы. Политгеографический анализ. М., ЦПТ, 1995, с. 63-109.

Политгеографический анализ. М., ЦПТ, 1995, с. 63-109.

17. Выборы в Совет Федерации // Россия на выборах: уроки и перспективы. Политгеографический анализ. М., ЦПТ, 1995, с. 110-140.

18. Кампания 1995 года: региональные стратегии предвыборных блоков // Россия на выборах: уроки и перспективы. Политгеографический анализ. М., ЦПТ, 1995, с. 141-190 (в соавторстве с Колосовым В.А.).

19. Ядро Евразии или ее тупик? // Россия на новом рубеже. М., Апрель-85, 1995, с. 249-258.

20. Зеркало для жаждущих власти. Итоги думских выборов в одномандатных округах России и перспективы президентских выборов // Четвертая власть, 1996, №4, с. 31-39 (в соавторстве с Колосовым В.А.).

21. Выборы в Государственную думу 1995 года: борьба в одномандатных округах // Власть, 1996, №5, с. 26-35 (в соавторстве с Колосовым В.А.).

22. Политическое расслоение российских регионов (история и факторы формирования) // Партийно-политические элиты и электоральные процессы в России. Круглый стол бизнеса России. Аналитические обозрения Центра комплексных социальных исследований и маркетинга. Серия: политология. Выпуск 3’96 (17), с. 37-52 (раздел V).

23. Электоральная карта современной России: генезис, структура и эволюция // Полис, 1996, №4, с. 33-46 (в соавторстве с Колосовым В.А.).

24. Русская геополитическая традиция // Вестник Московского университета. Сер. 12. Политические науки. 1996, №4, с. 51-64.

25. Осенне-зимние выборы глав исполнительной власти в регионах: сценарии перемен // Полис, 1997, №1, с. 97-108 (в соавторстве с Колосовым В.А.).

26. Итоги губернаторских выборов // Власть, 1997, №3, с. 49-56 (в соавторстве с Колосовым В.А.).

27. Социально-экономические проблемы нового российского пограничья // Известия РАН. Серия географическая. 1997, №3, с. 63-72 (в соавторстве с Колосовым В.А., Галкиной Т.А., Клесовой С.А.).

28. Современные государственные границы: новые функции в условиях интеграции и приграничное сотрудничество // Известия РАН. Серия географическая. 1997, №5, с. 106-113 (в соавторстве с Колосовым В.А.).

29. Тенденции развития политической ситуации в регионах // Предпринимательский климат регионов России. География России для инвесторов и предпринимателей. М., Начала-пресс, 1997, раздел 4.4.3., с. 181-183.

30. Хроника одной контрреволюции: отношения “центр — регионы” в 1997-98 гг. // Политические процессы в регионах России. Под ред. Р.Ф.Туровского. М., Центр политических технологий, 1998.

31. Новые губернаторы России: один год у власти // Политические процессы в регионах России. Под ред. Р.Ф.Туровского. М., Центр политических технологий, 1998.

32. Губернаторы начинают и выигрывают? Выборы законодательных собраний в 1997 г. // Политические процессы в регионах России. Под ред. Р.Ф.Туровского. М., Центр политических технологий, 1998.

33. Электоральная база “партии власти” в регионах (анализ всероссийских выборов 1995-96 гг.) // Политические процессы в регионах России. Под ред. Р.Ф.Туровского. М., Центр политических технологий, 1998.

34. Культурные ландшафты России. М., ИКиПН, 1998.

35. Отношения “центр-регионы” в 1997-1998 гг.: между конфликтом и консенсусом // Полития, 1998, №1 (7), с. 5-32.

36. Региональная идентичность в современной России // Российское общество: становление демократических ценностей? М., Гендальф, 1999, с. 87-136.

37. Политическая география. М.-Смоленск, Издательство СГУ, 1999.

38. Выборы в одномандатных округах. // Россия накануне думских выборов 1999 года. М., Гендальф, 1999, с. 79-95.

39. Сравнительный анализ тенденций регионального развития России и Украины // Полис, 1999, №6, с. 49-61.

40. Третья попытка // Выборы, 2000, №1, с. 18-29 (в соавторстве с Буниным И.М.).

41. Парламентские выборы 1999 г.: региональные особенности // Полития, Зима 1999 – 2000, №4 (14), с. 102-121.

42. Геополитические представления в России: возвращение к истокам или поиск нового пути? // Геополитическое положение России: представления и реальность. М., Арт-Курьер, 2000, с. 14-40 (в соавторстве с Колосовым В.А.).

43. Хмурое утро: геополитические перспективы России на пороге XXI века // Геополитическое положение России: представления и реальность. М., Арт-Курьер, 2000, с. 302-336 (в соавторстве с Колосовым В.А.).

44. Основные итоги выборов в одномандатных округах // Россия в избирательном цикле 1999-2000 годов. М., Гендальф, 2000, с. 257-274.

45. Региональные стратегии кандидатов // Россия в избирательном цикле 1999-2000 годов. М., Гендальф, 2000, с. 498-505.

46. Позиции региональных элит // Россия в избирательном цикле 1999-2000 годов. М., Гендальф, 2000, с. 506-509.

47. Сдвиги в электоральной географии // Россия в избирательном цикле 1999-2000 годов. М., Гендальф, 2000, с. 528-534.

48. Геополитическое положение России на пороге XXI века: реалии и перспективы // Полис, 2000, №3, с. 40-60 (в соавторстве с Колосовым В.А.).

49. Региональные особенности президентских выборов 2000 г. // Вестник Московского университета. Серия 12. Политические науки. 2000, №4, с. 38-54.

50. Основы и перспективы региональных политических исследований // Полис, 2001, №1, с. 138-156.

51. Культурная география: теоретические основания и пути развития // Культурная география. М., Институт наследия, 2001, с. 10-94.

52. Губернаторы и олигархи: история взаимоотношений // Полития, 2001, №5 (декабрь), с. 120-139.

53. Итоги и уроки губернаторских выборов // Политика в регионах: губернаторы и группы влияния. М., Центр политических технологий, 2002, с. 8-43.

54. Губернаторы и «олигархи»: история отношений // Политика в регионах: губернаторы и группы влияния. М., Центр политических технологий, 2002, с. 76-107.

55. Рейтинг влияния региональных лидеров России // Политика в регионах: губернаторы и группы влияния. М., Центр политических технологий, 2002, с. 134-151.

56. Региональные аспекты общероссийских выборов // Второй электоральный цикл в России (1999-2000 гг.). М., Весь мир, 2002, с. 186-214.

57. Федеральные округа: политико-географический подход в теории и на практике // Федерализм, 2003, №1, с. 217-250.

58. Конфликты на уровне субъектов Федерации: типология, содержание, перспективы урегулирования // Общественные науки и современность, 2003, №6, с. 79-89.

59. Соотношение культурных ландшафтов и региональной идентичности в современной России // Идентичность и география в современной России. СПб., Геликон Плюс, 2003, с. 139-173.

60. Баланс отношений “центр – регионы” как основа территориально-государственного строительства // МЭиМО, 2003, №12; 2004, №1.

61. Геополитическое видение мира и новая российская идентичность. // Мир глазами россиян: мифы и внешняя политика. М., Институт Фонда «Общественное мнение», 2003, с. 113-137 (в соавторстве с Зубовым А.Б.).

62. Образы стран: связь с геополитикой новой России. // Мир глазами россиян: мифы и внешняя политика. М., Институт Фонда «Общественное мнение», 2003, с. 238-270 (в соавторстве с Колосовым В.А., Бородулиной Н.А.).

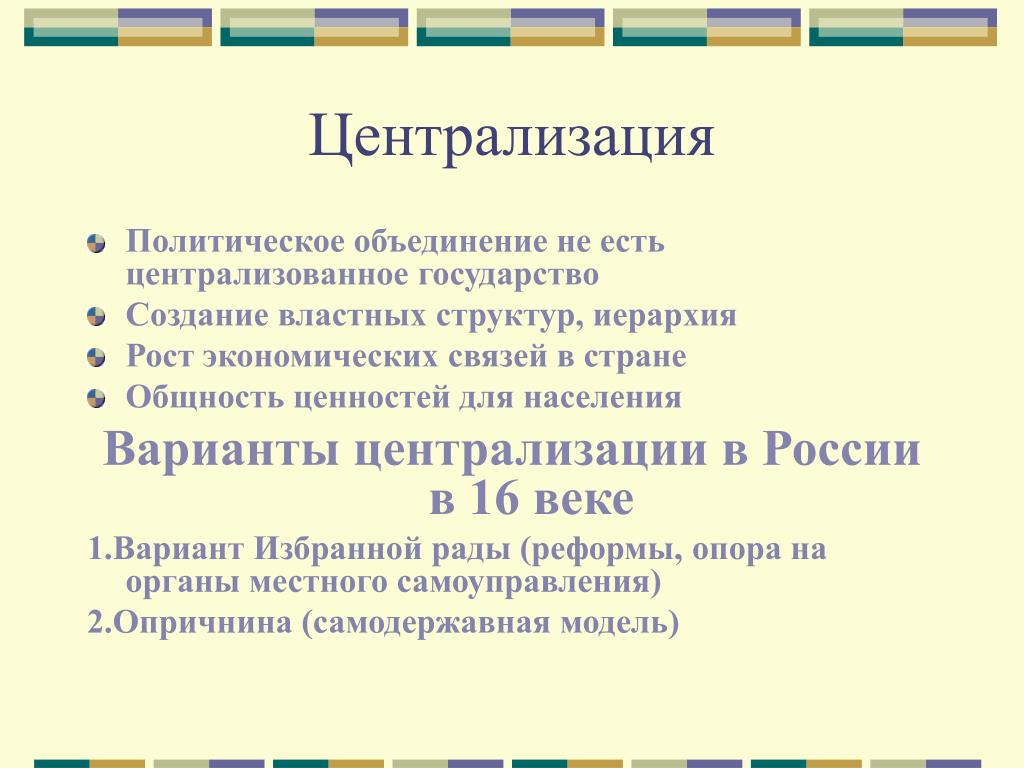

63. Проблема централизации и модели русской региональной политики в 13-16 вв. // Полис, 2004, №1.

64. Кризис российской региональной элиты // Властные элиты современной России. Ростов-на-Дону, 2004, с 162-187.

65. Электоральные геоструктуры в западных демократиях: попытка системного компаративного анализа // Полития, 2004, №1, с. 198-232; Полития, 2004, №2, с. 200-217.

66. Разграничение компетенции между уровнями власти: международный опыт // МЭиМО, 2004, №12.

67. Структурный, ландшафтный и динамический подходы в культурной географии // Гуманитарная география, вып. 1. М., Институт Наследия, 2004, с. 120-137.

68. Русское православное подвижничество как диффузный географический процесс // Проблемы этнической географии и культурного районирования. Сборник научных статей. Под ред. А.Г.Манакова. Псков, Издательство АНО «Центр социального проектирования «Возрождение», 2004, с. 62-82.

69. Бремя пространства как политическая проблема России // Логос, 2005, №1, с. 124-171.

Публикации на иностранных языках:

1. A. Krindatsch, R. Turovskij. Die Heimkehr der Krimtataren. Ost Europa. 1992. N11. S. 1062-1067.

2. Alexej D. Krindatsch, Rostislaw F. Turowskij. Die widerspenstigen Regionen. Besteht in Ruland die Moglichkeit einer kommunistischen «Restauration» oder einer regionalen «Reconquista»? Ost Europa. 1993. N12. S. 1124-1146.

3. Rozalina Ryvkina and Rostislav Turovskij. The Refugee Crisis in . Toronto . York Lanes Press. 1993.

4. Vladimir Kolossov, Andrei Treivish, Rostislav Tourovsky. Les systemes geopolitiques d’Europe orientale et centrale vus de la Russie // Integration et desintegration en Europe. Bruxelles. 1993.

5. V.Kolossov, N.Zoubarevitch, A.Treivish, R.Tourovski. Inegalities de developpement et inegalities sociales en Russie // Les regions russes apres la crise. Paris, CFCE, 1999, p. 27-38.

6. Rostislav Turovsky. Elections in Single-Mandate Districts // Primer on ’s 1999 Duma Elections. Washington, Carnegie Endowment for International Peace, 1999, p. 25-32.

7. Vladimir Kolossov and Rostislav Turovsky. Russian Geopolitics at the Fin-de-siecle // Geopolitics. Volume 6. Number 1. Summer 2001. p. 141-164.

8. Vladimir Kolossov and Rostislav Turovsky. Russian Geopolitics at the Fin-de-siecle // The Changing Geopolitics of Eastern Europe . Ed. by Andrew H. Dawson and Rick Fawn. London & Portland , Frank Cass, 2002, p. 141-164.

9. Regional Aspects of National Elections in . // The 1999-2000 National Elections in . Analyses, Documents and Data. Vladimir Gel’man, Grigorii V. Golosov, Elena Meleshkina (eds.). Berlin . Edition Sigma. 2005. p. 143-165.

4.2

4.2. Российский федерализм в исторической ретроспективе

Политическая централизация, определявшая пружины российской государственности, не способствовала развитию идей федерализма на отечественной почве. В то же время в течение веков доминирующим был имперский принцип, подразумевающий многообразие вер, культур, народов и способов управления и позволяющий тем самым укреплять государственную целостность. Другое дело, что проведение этого принципа в жизнь выливалось в жесткое давление центральной власти, и со временем тенденции унификации социальной, политической и культурной жизни стали получать все более полное воплощение в исторической практике.

Абсолютизм в России вместе с тем явственно продемонстрировал свои пределы к концу XVIII в. В страну начали проникать идеи Просвещения, определенные зачатки либеральных представлений. Громадное воздействие на умы оказала Великая Французская революция, нанесшая сильнейший удар по «старому порядку» с основанными на нем династическими государствами. Именно в этих условиях, наряду с принципами свободы и равенства, в политический лексикон России стали прочно входить такие понятия, как «федерализм», «федерация», «федеративное устройство». Более того, эти понятия с самого начала переросли рамки политической философии, примерялись к российской действительности.

Уже А. Н. Радищев (1749–1802), русский писатель, философ, в своих размышлениях о будущем страны не мог обойти молчанием тему федерализма. Россию он видел как союз небольших республик, в своей политической практике опирающихся на принципы непосредственной демократии. Принцип федерализма являлся предметом тщательного анализа декабристов П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева, оценивающих его с противоположных позиций (декабристы, члены тайных обществ второй половины 1810-х–первой половины 1820-х гг., организовавшие антиправительственное восстание 14 декабря 1825 г.).

Через «искус» федерализма прошли и некоторые реформаторы из правительственного лагеря. Один из первых планов федерализации страны был предложен в России Н. Н. Новосильцевым, одним из либерально настроенных ближайших доверенных лиц императора Александра I. «Государственная Уставная грамота Российской империи», подготовленная в 1818 г., претерпела влияние идей либерального конституционализма, предусматривала разделение государства на наместничества, обладающие собственными двухпалатными сеймами и значительной внутренней автономией. Столетие спустя к федеративной идее обратился другой либеральный реформатор из правительственного лагеря – П. А. Столыпин. В целом же после императора Александра I в России на идеи федерализма в правительственной политике обращают меньше внимания. Но они достаточно отчетливо вписываются в содержание оппозиционных концепций и течений. Это – идеи славянской федерации (Н. И. Костомаров, М. П. Драгоманов, В. И. Ламанский), федерализма в русском анархизме (М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин), земского федерализма (А. П. Щапов). Со временем идеи федерализма получают свое академическое воплощение, прежде всего в трудах русского юриста, правоведа, философа А. С. Ященко (1877–1934).

Динамика политического процесса тем не менее опережала теоретический поиск, и сами вопросы практического переустройства общества предстояло решать «на ходу», в сложных условиях бурного революционного времени. В практическую плоскость проблемы федерализации страны вошли сразу же после победы Февральской революции 1917 г. В сентябре 1917 г. в Киеве прошел Конгресс народов России, в котором участвовали 93 делегации, представлявшие народы и национальные движения России, за исключением поляков и финнов. Участники конгресса единодушно высказывались за преобразование России в демократическую федеративную республику. Тогда же глава Временного правительства А. Ф. Керенский заявил, что свободная Россия должна быть децентрализованной, то есть федеративной, но провозгласить ее таковой вправе лишь Учредительное собрание – представительный орган, избранный в ноябре 1917 г. и созванный в январе 1918 г. для определения государственного устройства России.

Наиболее последовательно принцип федерации проводили социалисты-революционеры (эсеры), для которых федерализм стал программной установкой еще в годы первой русской революции. Лидер партии В. М. Чернов прямо апеллировал к интернационализму Бакунина, «выразившего вековую, заветную идею нашего социализма – идею федеративного переустройства исторически сложившихся государств-левиафанов внутри, идею федерирования между собою нынешних государств вовне, идею федеративной общечеловеческой кооперации равноправных народностей, автономному культурному развитию которых должны быть обеспечены гибкие и свободные политические формы». Разносторонний мыслитель П. А. Сорокин, примыкавший в то время к эсеровской партии, именно в этот период обратился к предметной разработке проблем федерализма.

Временное правительство и входившие в правительственную коалицию партии не успели разработать программы о будущем федерации в России. Большевики противоречиво относились к федерализму. После февральской революции 1917 года большевики стояли на позициях, которые могут быть названы скорее унитарно-автономистскими, поскольку считали, что мировая революция приведет к Соединенным штатам мира как государственной форме объединения свободных наций.

Но уже в мае 1917 г. Ленин, объективно оценивая настроения широких народных масс, пришел к идее федерации народов, при котором великороссы предлагают братский союз всем народам и составление общего государства по добровольному согласию каждого отдельного народа. При этом все народы без исключения получают право решать, хотят ли они жить в отдельном государстве или в союзном государстве с кем угодно. Признание федерации как плана государственного устройства на переходный период зафиксировано в Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого народа (январь 1918 г.), заявляющей, что Россия становится Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой (РСФСР). Позднее, когда обсуждался вопрос объединении в едином государстве частей бывшей Российской империи (России, Малороссии, Беларуси, Закавказья), развернулась борьба унитаристов (в их числе был Сталин) и федералистов, возглавляемых Лениным. Федерализм был положен в основу Договора об образовании СССР.

Этот союзный договор определял предметы ведения СССР, его верховные органы власти, утверждал обязательность декретов и постановлений Совнаркома СССР для всех союзных республик. К предметам союзного ведения отнесены международное представительство, оборона, пересмотр границ, государственная безопасность, внешняя торговля, планирование, транспорт, бюджет, связь, деньги и кредит. Конституция СССР (утверждена II съездом Советов СССР в январе 1924 г.) провозглашала союзные республики суверенными государствами, имеющими свои территорию, конституцию, гражданство, государственные органы, правовую систему.

С формальной точки зрения, СССР, таким образом, стал исключением среди федеративных государств: субъекты ни одной другой федерации никогда не получали статуса суверенного государства. На практике, однако, их декларированные права входили в противоречие с принципами демократического централизма; на его основе строились государственный аппарат СССР и правящая партия. Органы государственной власти и государственного управления образовывали единую систему при строжайшем подчинении нижестоящих органов руководства вышестоящим, поэтому акты вышестоящих органов были обязательны для нижестоящих.

Официальным был тезис, что в Советском Союзе создана новая историческая общность людей – советский народ. Действительно, исторические традиции, чувства единой исторической судьбы и т. п. во многом определяли политическую практику советской государственности. Хотя этнические группы, входившие в состав СССР, и были лишены фактического политического суверенитета, им гарантировались территориальная идентичность, различные образовательные и культурные институты на собственных национальных языках. Для многих народов были созданы национальные алфавиты и школы. Имела место существенная экономическая подпитка ранее отсталых регионов. Активно шли подготовка и выдвижение местных кадров в различных сферах деятельности (коренизация кадров).

Но настоящая федерация в СССР не утвердилась. Стержнем советской государственности оставалась монопольно правящая партия. В реальности решения при советском режиме принимались не органами, указанными в конституциях 1924, 1936 и 1977 гг., а верхними эшелонами аппарата КПСС, благодаря тому, что обладал широкими возможностями влиять на распределение должностей в органах исполнительной, законодательной и судебной властей. Все три «ветви» власти чаще всего были проводниками воли руководства КПСС. С помощью особой парламентской структуры и института – Верховного Совета (состав которого подбирался аппаратом КПСС) и правительства – Совета министров (состоящего в немалой степени из членов партии) руководство КПСС претворяло в жизнь свою волю. Во многом эта воля отражала общенациональные интересы государства. Но отсутствие разделения власти по «вертикали», присущего подлинным федерациям, приводило к тому, что «социалистический федерализм» лишь маскировал унитаризм.

Официальная идеология декларировала, что в СССР осуществлено соединение принципов «демократического централизма» с принципами социалистического федерализма, а это позволило-де полностью решить национальный вопрос, обеспечить суверенные права всех наций и одновременно согласованность и единство действий всех звеньев государственного механизма по всей стране. Фактически бюрократическая сверхцентрализация принятия решений в СССР привела к тому, что коллективные права наций на суверенитет и самоуправление не были обеспечены, местная специфика центром зачастую игнорировалась.

Аутентичные федеративные связи и отношения так и не были сформированы, и единство государства в первую очередь определялось характером КПСС, которая со временем все больше демонстрировала атрибуты не политической партии в классическом понимании, а скорее, «партии-государства». Поэтому ослабление правящей партии во второй половине 1980-х гг. объективно разрушало и важные «скрепы» советской государственности. Не случайно, отмена ст. 6 Конституции СССР, где закреплялась руководящая и направляющая роль КПСС в политической системе общества, в значительной степени стимулировала центробежные тенденции, приведшие в 1991 г. к развалу СССР.

Статья 4. Принципы организации и деятельности прокуратуры Российской Федерации

1. Прокуратура Российской Федерации составляет единую федеральную централизованную систему органов (далее — органы прокуратуры) и организаций и действует на основе подчинения нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 21.07.2014 N 233-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции

)

2. Органы прокуратуры:

осуществляют полномочия независимо от федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных объединений и в строгом соответствии с действующими на территории Российской Федерации законами;

действуют гласно в той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об охране прав и свобод граждан, а также законодательства Российской Федерации о государственной и иной специально охраняемой законом тайне;информируют федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также население о состоянии законности.

2.1. Органы прокуратуры в связи с осуществлением ими в соответствии с настоящим Федеральным законом прокурорского надзора вправе получать в установленных законодательством Российской Федерации случаях доступ к необходимой им для осуществления прокурорского надзора информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, в том числе осуществлять обработку персональных данных.(п. 2.1 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 205-ФЗ)3. Прокуроры не могут быть членами выборных и иных органов, образуемых органами государственной власти и органами местного самоуправления.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 28.12.2010 N 404-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции

)

4. Прокурорские работники не могут являться членами общественных объединений, преследующих политические цели, и принимать участие в их деятельности. Создание и деятельность общественных объединений, преследующих политические цели, и их организаций в органах и организациях прокуратуры не допускаются. Прокуроры в своей служебной деятельности не связаны решениями общественных объединений.

(в ред. Федеральных законов от 28.12.2010 N 404-ФЗ, от 21.07.2014 N 233-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции

)

5. Прокурорские работники не вправе совмещать свою основную деятельность с иной оплачиваемой или безвозмездной деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности. При этом педагогическая, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. Прокурорские работники не вправе входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

(в ред. Федеральных законов от 02.03.2007 N 24-ФЗ, от 02.07.2013N 185-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции

)

Открыть полный текст документа

Шарль де Голль и модернизация Пятой республики

Официальный сайт партии «Единая Россия» продолжает публикацию доклада «Консервативные модернизации в странах «большой восьмерки», который посвящен тому, как именно в странах – лидерах мировой экономики: Германии, Франции, Японии, США и Великобритании – консервативные партии и лидеры смогли провести модернизацию.

Введение

Консервативная модернизация в Западной Германии

Консервативная модернизация: Made in Japan

Французская модернизация (1958–1968), связанная с именем генерала де Голля и ознаменованная созданием Пятой республики, с высоты сегодняшнего дня характеризуется во многом как «догоняющее» развитие, осуществленное специфическими методами – соединением либеральных программ и политической централизации страны. «Консервативная» специфика этой модернизации заключалась в том, что против – и взамен – признанного отсталым политического и социального механизма была выстроена система, которая являлась в некоторых существенных отношениях архаичной для самой Франции. Именно возвратом к старине выглядело то, что централизация власти совмещалась со значительным уплощением политического поля, устранением представлявшегося чрезмерным многообразия политических партий и их замещением пропрезидентскими партийными и квазипартийными структурами, созданием неформальных кабинетов, непосредственно подчинявшихся де Голлю и выполнявших стратегическую функцию разработки программ модернизации и их воплощения.

Генерал де Голль в этой конструкции политической системы, как отмечают некоторые исследователи, стал своего рода «парламентским монархом». Изучение истории его правления наводит на мысль, что сделать шаг вперед Франция могла только при условии возврата к собственному политическому прошлому, к непарламентским формам политической жизни. Но в действительности то, что соперники гzенерала рассматривали в качестве недемократических средств, сам де Голль, его команда и большая часть общества считали возвращением к республиканским идеалам и, главное, созданием устойчивой парадигмы развития, благодаря которой наследие Франции как национального государства могло продолжить свое существование в модернизационном проекте. По де Голлю, Франция как единая нация должна была получить более надежные политические инструменты и системы политического представительства, чем те, что имелись в распоряжении Четвертой республики с ее непрекращавшимся политическим кризисом.

Экономическая и социальная модернизация призвана была обеспечить устойчивый баланс между жестко либеральными и социалистическими направлениями развития. Государству при этом отводилась роль не столько арбитра свободных экономических сил, сколько силы, способствующей консолидации общества, планомерному развитию, повышению общего социального уровня (в том числе рабочих) и, в конечном счете, сохранению и укреплению государства всеобщего благосостояния. Таким образом, общая логика модернизации по де Голлю выглядела так: «Независимое национальное государство (идеологически связанное еще с концепцией социального католицизма) + политическая централизация (и превращение государственного механизма в механизм модернизации)+ экономическая либерализация и интернационализация».

Успех такой политики был обеспечен не только упорством самого де Голля и его команды, но и поддержкой со стороны всего общества (уже оформленного в виде устойчивого национального государства) и включением Франции в общемировые тренды долгосрочного социального и экономического развития. «Консервативные» элементы французской модернизации стали в итоге залогом как ее успеха, так и весьма неоднозначного результата, выразившегося в кризисе 1968 года.

Исторические предпосылки и условия модернизационной политики де ГолляЧасто генерала де Голля изображают политиком, для которого экономическая сфера была чем-то второстепенным. Например, ему приписывают высказывание «L«intendance suivra», которое можно перевести следующим образом: «Экономические вопросы подчиняются политическим» (буквальный перевод: «Интендантская служба прибудет позже»). Действительно, де Голль, пришедший к власти в результате политического кризиса 1958 года и общей стагнации Четвертой республики, представляется олицетворением чистой политики в ее французском варианте, предполагающей, прежде всего, умение строить эффективные союзы, находить сторонников и в итоге переформатировать все политическое пространство под себя. Но если «экономика» и являлась для Шарля де Голля простым «средством», это средство в значительной мере определило содержательные стороны его политики, поскольку экономические и социальные вопросы неизбежно оказывались в центре той широкомасштабной медиаполитики, которая во Франции началась именно с эпохи де Голля. Не могла Франция и остаться вне общемировых трендов развития.

Хотя многие факторы последующего экономического роста были сформированы уже в начале и середине 50-х годов, Франция до де Голля являлась отсталой страной, которой еще только предстояло войти в ХХ век, – именно такую модернизационную задачу ставил генерал де Голль, критикуя политику (в том числе финансовую и экономическую) Четвертой республики.

Особенности французской модернизации 60-х годов, несомненно, связаны с тем контекстом, в котором формировались экономические представления де Голля. Именно эти представления определили двойственный характер модернизации – одновременно дирижистский и либеральный.

В годы войны, как и в последовавшие сразу за Освобождением, де Голль придерживается вполне дирижистской концепции управления экономикой, необходимой, по его мнению, для вывода страны из послевоенной разрухи. Национализируются банки, страховые компании и многие промышленные предприятия, особенно те, что сотрудничали с оккупационными властями, такие, например, как «Рено». Также национализируется единая энергетическая компания «Электрисите де Франс». 3 января 1946 года принимается первый Экономический план, фиксирующий главные экономические цели и способы их достижения.

Однако эти меры понимаются как вынужденные. На экономические воззрения де Голля значительное влияние оказали взгляды Рэймона Пуанкаре, одного из президентов Третьей республики, и либеральные экономические теории 30-х годов. Находясь в оппозиции с 1947 года, де Голль активизирует именно свой либеральный бэкграунд, критикуя ту политико-экономическую систему, которая в рамках Четвертой республики привела к восстановлению государства-гаранта и государства – защитника собственных граждан, породив тем самым патернализм и экономические проблемы: постоянный рост инфляции, недостаток инвестиций, увеличение государственного долга, износ основных фондов. При этом сам де Голль никогда не был «либералом» в строгом смысле слова и довольно часто выступал с критикой либеральной политики laissez-faire и laissez-passer. Тот факт, что в период своего президентства де Голль не отказывался от экономических «планов» (напротив, Общий комиссариат планирования, Commissariat g?n?ral au plan, становится важнейшим органом управления всей административной системой), отсылает к глубоким идеологическим основаниям его политики, в которой крайности капитализма и социализма, как предполагалось, должны уравновешиваться деятельностью государства. Своеобразное сочетание дирижизма и стимулирования «духа предпринимательства» – основная черта политики де Голля, особенно в экономической сфере.

Объективно социально-экономическое наследие Четвертой республики, с которым пришлось иметь дело де Голлю, не было настолько негативным, как это часто изображалось голлистами. В период 1949–1957 годов Франция прошла через экономический рост, вписавшись в общеевропейскую динамику. Правда, ее развитие было не столь интенсивным, как в других европейских странах. В 1949 году по ВВП и уровню заработной платы Франция достигла собственного уровня 1930 года. Устойчивый рост продолжался до 1957 года. Рост промышленного производства составил в эти годы в среднем 9,4%, сельскохозяйственного – 3,3%. С 1950-го по 1957 год рост ВВП Франции составлял в среднем 4,6% в год (для сравнения: в Германии в эти годы – 8,3%, в Италии – 6%). Однако уже в это время во Франции наблюдался недостаток инвестиций: доля валового накопления основного капитала в ВВП за период 1949–1954 годов упала с 19,5 до 17,9% и, даже поднявшись к 1957 году до 20,5%, отставала от аналогичных показателей таких стран, как Германия (22,3%) или Нидерланды (25,6%). К 1957 году производственные мощности использовались почти на 100%, что вызвало рост цен, а в сочетании с политикой индексирования зарплат это лишь усилило инфляцию и привело к внешнеторговым дисбалансам: внешний долг Франции к 1957 году по отношению к ВВП составлял около 31%, бюджетный дефицит – около 5% . Вплоть до 1956 года Франция пользовалась внешнеэкономической поддержкой со стороны США (причем не только в рамках Плана Маршалла), составлявшей порядка 4 млрд долларов в год, однако после ее прекращения дефицит платежного баланса составил в 1957 году 2,4% ВВП.

Социально-политическая структура по де Голлю подразумевала возвращение к ситуации 30-х годов, т.е. сохранение «Франции мелких буржуа» (France des petits), Франции мелкокрестьянского хозяйства. Негативом этой Франции являлась Франция профсоюзов, социальных гарантий и довольно сложной политической системы, весьма уязвимой для парламентских и партийных кризисов. Препятствием к осуществлению деголлевских планов могла стать и колониальная система. Ее фактическое сохранение (с соответствующими системами протекционизма, таможенных налогов, монополизации отдельных сфер производства и услуг) сделало экономический рост Франции 50-х достаточно эфемерным явлением, обретавшим плоть разве что в общеевропейских процессах послевоенного восстановления. Как заметил де Голль, первым делом в 1958 году он столкнулся с «пустой казной», с которой надо было что-то делать.

Модернизации по де Голлю предстояло решить существенный комплекс задач:

— стабилизировать и интенсифицировать экономическое развитие и снять его внутренние пределы, заданные сохранением архаической мелкобуржуазной и сельскохозяйственной экономики, не позволявшей поднять уровень внутреннего инвестирования;

— привлечь иностранные капиталы и осуществить реальную индустриализацию;

— демонтировать остатки колониальной системы, фактически сохранявшей во Франции элементы «имперского» фискального и товарного уклада и отделявшей страну от общеевропейского окружения;

— создать новый общественный консенсус, структурированный обновленным республиканским идеалом, развитием общества потребления и индивидуального успеха.

Возвращение де Голля в политику в 1958 году, принятие в том же году конституции Пятой республики и референдум 1962 года, одобривший процедуру выборов президента всеобщим голосованием, обеспечили радикальное изменение политической системы Франции. Разделение властей, отстаиваемое де Голлем, предполагало резкое увеличение роли президента в политическом раскладе сил, в том числе и устранение традиционной «диархии» президента и премьер-министра. После 1962 года президент республики становится непосредственным олицетворением государства, власть которого проистекает из стихии народного волеизъявления. Парламент был ограничен в возможностях контролировать исполнительную власть, чему способствовало преобразование партийной системы.

Сложившаяся к 1958 году голлистская партия «Союз за новую республику» (Union pour la nouvelle R?publique, UNR), исходно составленная не столько из отдельных элитных групп, сколько из людей, верных лично де Голлю, в соответствии с амбициями генерала мыслила себя не традиционной идеологической партией, а скорее своеобразной «антипартией». Ее цель – объединить французов вокруг нового главы государства и, соответственно, получить наибольшее число мест в парламенте, сделав последний инструментом политической воли генерала де Голля. «Союз» становится «пехотой генерала», однако сам де Голль занимает дистанцированную позицию по отношению к «собственной» партии, что обеспечит в будущем возможность создания новых голлистских движений (так, в 1962 году Андре Мальро создает «Ассоциацию за Пятую республику»). Личная преданность де Голлю и превращение «Союза» в избирательно-кадровый механизм не предотвращают, однако, идеологических расхождений внутри партии. Тем не менее «Союз», включивший в себя некоторые другие политические партии, например «Демократический союз труда» (UDT), сумел стать реальной партией власти, аккумулировавшей позитивный модернизационный образ, транслировавшийся на всю Францию. В результате к 1968 году партия со своими союзниками (преобразовавшись в «Союз демократов за Пятую республику») собирает до 46% голосов, приближаясь к абсолютному большинству мест в парламенте. Все это на несколько лет обеспечило слаженную работу всех ветвей власти, т.е. де-факто преобладание президентского курса, распространявшееся в первую очередь на кабинет министров, в который де Голль стал набирать все больше технических специалистов вместо политиков.

Следствием создания «партии большинства» и выстраивания президентской власти стало полное крушение старой партийной системы, повлекшее значительные изменения всего политического поля в целом. Успех новой политики де Голля в отношении французской колонии Алжир фактически обрек на небытие старых правых. Консолидация «через образ врага», выполненная коммунистами, позволила им сохранить свои позиции в достаточно сложных условиях (кризис в Венгрии и развенчание культа личности Сталина в СССР). Однако так называемые радикальные партии (на деле левоцентристские), а также некоммунистические левые и социалисты вошли в период длительных пертурбаций, пытаясь, с незначительными успехами, создать межпартийные коалиции. Партия власти, ставшая публичным проводником идей исполнительной власти, благодаря привязке к фигуре де Голля и отказу от примата идеологии сама оказалась выключенной из партийной эволюции Франции и, что еще важнее, создала пространство для «несистемной» оппозиции, т.е. стихийного включения в протестные движения групп населения, не связанных с традиционными партийными механизмами. Однако французская модернизация, ставшая ядром «Славного тридцатилетия», не могла осуществиться без жесткой либерально-государственной политики, взятой на вооружение де Голлем и его правительством.

Вопрос элит и модернизация государственной службыВ действительности даже самые серьезные политические реформы, осуществленные де Голлем, мало что решали бы без изменения и перераспределения в административно-управленческом поле, традиционно весьма сильном во Франции. Государственные управленческие элиты составляли во Франции Третьей и Четвертой республик верхушку социальных элит в целом, определяя главенствующее положение так называемых grands corps de l»Etat, высших органов управления и судебной системы (к ним относятся Государственный совет, Счетная палата, Общая инспекция финансов, Общая инспекция социальных дел, Общая инспекция управления). Сам статус «grand corps d’Etat» является предметом конкуренции в государственной сфере – например, на него с некоторым основанием могло претендовать Управление государственными рудниками (les Mines). С XIX века предпринимались попытки реформировать бюрократические структуры, в особенности grands corps, – противодействуя потенциальным тенденциям корпоративизации, противоречащим духу республиканизма и Французской революции. Главное же, эти многолетние реформы подготовили создание института государственного функционера, выделив основное звено управления этим институтом и его преобразования, а именно систему образования/конкурса/назначения функционеров высшего и среднего звена.

С 1872 года основным поставщиком высших управленческих кадров была Свободная школа политических наук (Ecole libre des sciences politiques), элитарный характер которой, однако, постоянно вызывал нарекания. Проект более управляемой, унифицированной и в то же время более демократичной Национальной школы управления (Ecole national d’administration, ENA) был предложен Жаном Зэ в 1936 году, но реализован он был только в октябре 1945 года генералом де Голлем и Мишелем Дебре. Проект Дебре предусматривал создание новой системы формирования корпуса чиновников, необходимой для восстанавливающейся республики и ее правительства. Таким образом, только с 1945 года французское государство стало обеспечивать унифицированное обучение чиновников. Открытие ENA было осуществлено в рамках работы Временной комиссии по административной реформе при временном правительстве Франции. Именно эта комиссия под руководством Мориса Тореза заложила основания административной реформы. Несмотря на то, что в 1946 году де Голль отправился в политическое изгнание, Национальная школа управления стала его важнейшим козырем в модернизации и в выстраивании отношений с национальными элитами.

По отношению к последним де Голль занимал критическую позицию, называя большую часть старой элиты «предателями». Поэтому создание нового слоя высших функционеров, которым можно поручить задачи модернизации и которые воплощают в себе принцип публичного государственного служения, явилось первоочередной задачей для де Голля конца 50-х годов. Именно она и была решена за счет ENA и административной реформы, локомотивом которой стала Школа управления.

Сам де Голль рассматривал ENA в качестве «рассадника будущих государственных служащих» и «основания нового государства», призванного рационализировать систему подбора кадров, которая ранее отличалась непрозрачностью и плодила коррупционеров. По де Голлю, национального могущества способно добиться только государство, имеющее в своей основе независимую и сильную экономику, а для этого требуется, чтобы государство перестало быть «случайным соединением частных интересов». 17 ноября 1959 года де Голль произнес речь перед учащимися ENA, в которой зафиксировал принципы прозрачного, справедливого и конкурентного отбора государственных служащих и заявил, что высшая цель будущих функционеров всецело определяется «национальным интересом». Он также дал понять, каким видит будущее своих молодых слушателей: «Те, кому суждено служить государству, должны стать новой элитой, элитой во всех своих качествах, интеллектуальной элитой и моральной». Административная реформа, таким образом, прежде всего служила цели унификации государственного управления в контексте экономической, политической и социальной модернизации, но одновременно она позволяла обезопасить модернизационную программу от противодействия старых элит и бюрократических корпусов.

За выступлением де Голля в ENA последовала публикация «Доклада о препятствиях экономическому развитию» Рюэффа–Армана (июль 1960), в котором была отмечена неэффективность имевшихся государственных структур. Доклад и его поддержка де Голлем запустили новый этап административной реформы, на котором главным критерием становилась именно «эффективность». Реформа некоторых grands corps de l’Etat, прежде всего Госсовета (выполненная в рамках общей политической реформы), опиравшаяся на уже развернутую систему отбора, обучения и габилитации чиновников, центром которой выступила ENA, позволила Франции начать эпохальную экономическую модернизацию, не отказываясь от программы «государства всеобщего благосостояния», а развивая ее. Модернизация де Голля вошла в историю как период становления государства «энархов», т.е. выходцев из Ecole national d’administration, не только центрировавших на себе все государственные службы, но и ставших главным резервом высших политических кадров.

Экономическая повестка голлистской модернизации: план Пинэ–РюэффаНеоднозначность наследия Четвертой республики, выразившаяся в экономических, финансовых и политических дисбалансах, потребовала от де Голля ряда неотложных мер, проводником которых стал Антуан Пинэ в роли министра финансов. Пинэ не был идеологом реформ, скорее, он выполнял функцию «гаранта мелких собственников» и инструмента краткосрочного финансового оздоровления. Для наполнения государственной казны Пинэ объявил в июне 1958 года о внутригосударственном займе, успешность которого свидетельствовала об убедительности тандема Пинэ – де Голль. Государство заявило о необходимости проведения жестких финансовых процедур, которые включали рост налогов на коммерческие предприятия, повышение цен на бензин, увеличение жалованья чиновников и цен на сельхозпродукцию, ограничение субсидий и кредитования. Но эти краткосрочные меры позволили лишь залатать бреши в финансовой системе Франции.

Для решения вопроса стратегического развития и модернизации де Голль кооптировал в свою команду подлинного идеолога будущей либерализации – экономиста либерального направления, одного из членов основанного Людвигом фон Мизесом «Общества Монт-Пелерин» Жака Рюэффа, бывшего некогда советником Рэймона Пуанкаре. К декабрю 1958 года Рюэфф разработал план, который послужил базисом для дальнейшего экономического роста. Он включал несколько составляющих.

1. Борьба с инфляцией: инфляция признается тем фактором, который понижает позиции Франции на международных рынках. Бюджет государства урезается, ежегодное повышение зарплат чиновников и служащих ограничивается 4%, уменьшаются субсидии национализированному сектору экономики. Государственные ресурсы пополняются за счет повышения налогов, акцизов на алкоголь и табак, общего повышения тарифов на газ, электричество, транспорт и т.д. Все ставшие привычными для Четвертой республики индексации, за исключением межпрофессионального минимума зарплаты роста (SMIC), замораживаются.

2. Монетарная политика: ее цель – создание «твердого», т.е. свободно конвертируемого, франка. За 17,5-процентной девальвацией следует деноминация в соотношении 1:100. Франк становится такой же твердой валютой, как швейцарский франк или дойчемарка.

3. Либерализация рынка – наиболее важный момент, следующий за подписанием Францией Римского договора (1957) и официальным созданием Европейского экономического сообщества, или Общего рынка. Франция отказывается от значительной доли протекционистских мер и таможенных пошлин. К 1960 году либерализировано около 90% сделок с европейскими странами, а также 50% сделок в зоне доллара.

План Рюэффа позволил осуществить уже намеченную в период Четвертой республики масштабную модернизацию французского общества и экономики, создав условия для изменений, руководимых логикой «этатистского либерализма», уравновесившей либеральные реформы политикой «participation», т.е. развитием ассоциации «капитала» и «труда» и систем более справедливого распределения доходов в рамках укрупняющихся промышленных предприятий. В итоге всех этих мер Франция сумела вернуть себе статус одной из наиболее передовых стран мира.

Основные моменты французской модернизации 60-хСочетание политического курса де Голля, либерально-экономической программы Рюэффа и традиционных для Франции этатистских механизмов определило как сильные стороны, так и слабости французской модернизации 60-х годов, позволившей Франции вписаться в общемировой тренд экономического роста. Экономический рост страны в 1959–1970 годах достигал в среднем 5,8% в год (в этот период Францию опережала только Япония).

Основополагающую роль для экономического подъема Франции сыграли интернационализация ее экономики и корректное использование государственных мер, поддерживаемое значительным государственным сектором. От Четвертой республики де Голлю достался внушительный аппарат статистики и госуправления (Комиссариат плана, Комиссия экономического учета и бюджета нации, Национальный институт статистики и экономических исследований – INSEE). Государственные предприятия позволяли осуществлять планирование экономики, которое, однако, не стремилось вытеснить либеральные механизмы регулирования. Промежуточный план 1960–1961 годов предполагал меры по выходу страны из финансового кризиса. Программа Рюэффа в значительной степени определила IV План на 1962–1965 годы, ставший Планом роста (5,5% ВВП в год). В этот период экономические и финансовые власти ставят задачу повышения конкурентоспособности французской экономики, а также постепенного снижения роли государства: доля государственных инвестиций в эти годы постепенно уменьшается, но общий рост инвестиций (в 1960–1974 годы – примерно 7,7%) обгоняет рост производства и в 1969 году составляет 25% ВВП. Интернационализация экономики приводит к тому, что к 1970 году доля экспорта в ВВП Франции достигает 17% (в 1958 году – менее 10%), 50% покупателей относятся к зоне общеевропейского рынка. Европа занимает место колоний, бывших ранее наиболее важным коммерческим партнером Франции, что повышает требования к французской экономике. Ответом де Голля и его команды является политика благоприятствования созданию крупных финансовых и промышленных групп, способных выдержать международную конкуренцию.

Промышленная модернизация 60-х годов становится поэтому эпохой концентрации и даже монополизации производства. Промышленное предприятие оказывается главным агентом модернизации, однако, как предполагает государственная политика, изменить отношение к производству и конкуренции в рамках мелких предприятий невозможно. В 1959–1965 годы среднее число слияний промышленных предприятий в год достигает 74, в 1966–1972 годах эта цифра вырастает до 136. Все секторы экономики проходят через концентрацию ресурсов. В банковской сфере путем слияния двух крупнейших банков образуется национализированный Национальный банк Парижа, в инвестиционной сфере главнейшую роль играют банки группы Suez и Paribas, сельское хозяйство обслуживает Cr?dit agricole. Практически во всех остальных сферах экономическая жизнь также распределяется между фирмами-гигантами. Так, к 1971 году 86% производства цемента Франции контролируется тремя группами; химическая промышленность также поделена между тремя группами международного уровня. В автомобилестроении доминируют четыре производителя: «Рено», «Ситроен», «Пежо» и «Симка». В высокотехнологичных областях государство непосредственно руководит слиянием предприятий и финансирует отдельные программы: так образуется авиационная группа SNIAS или группа электронной промышленности CII. Принятый на 1968–1971 годы Экономический план позволил завершить эту линию развития в таких областях, как космонавтика, кораблестроение, информатика. К 1973 году доля внутреннего производства в ВВП достигает 28,3% (в 50-е годы – 20%).

Рост производства в значительной степени обусловлен ростом потребления – именно в эти годы во Франции складывается классическое «общество потребления». В 1963 году открылся первый супермаркет Carrefour. В 1959–1973 годах расходы домохозяйств растут примерно на 4,5% в год, постепенно французы отказываются от стиля жизни «мелких буржуа», ценящих сбережения (которые растут гораздо более медленными темпами). Франция бросается тратить.

Огромный рост в период голлистской модернизации дал третий сектор, т.е. сфера услуг, в котором к концу 60-х годов занято до 50% трудоспособного населения Франции (и 66% женщин). Три четверти новых рабочих мест создается именно в этой сфере – прежде всего в банках, страховых компаниях, затем в телекоммуникациях, торговле и на транспорте. К концу 60-х годов третий сектор дает более 50% ВВП.

Пределы голлистской модернизации и ее негативные последствияК началу 70-х годов Франция сумела пройти через эпохальный модернизационный период, который не только выявил некоторые структурные пределы роста, но и создал определенные негативные эффекты, оказавшиеся весьма влиятельными как в политическом, так и в экономическом отношении.

Открытость экономики и ее интернационализация привели, прежде всего, к укрупнению сельскохозяйственных предприятий и, соответственно, к сокращению сельского населения в целом. К началу 70-х годов его численность (по сравнению с 50-ми) упала с 7 до 3 млн. Общий рост сельскохозяйственной производительности не компенсирует тот факт, что в годы голлистской республики аграрное производство растет в два раза медленнее, чем промышленное, так что к 1974 году оно составляет лишь 5% ВВП. Внутренний сельскохозяйственный рынок быстро насыщается, а спрос на внешнем рынке недостаточен для того, чтобы интенсифицировать сельскохозяйственное производство. В результате наступает стагнация, порождая значительный приток населения в крупные города и волнения крестьян в 1960–1961 годы. Политика укрупнения сельхозпредприятий вызывает социальные и культурные потрясения, однако ее последствия необратимы.

Одним из существенных пределов роста становится региональный дисбаланс: усиление демографического и экономического неравенства между отдельными городами, регионами и целыми географическими зонами Франции. Население в северо-восточных регионах растет гораздо быстрее, чем в юго-западных. Усиливается процесс урбанизации: к 70-м годам в городах проживает около трех четвертей всего населения; правительство предпринимает значительные усилия, чтобы сдержать рост Парижа, при этом развивая города, расположенные в 100–200 км от столицы. Все эти явления, а также опустошение сельских регионов заставляют правительство принять ряд мер, которые, однако, оказываются недостаточными.

Другой внутренней проблемой модернизации стал рост инфляции. Его частичное торможение в результате применения плана Пинэ–Рюэффа оказалось краткосрочным, уже с 1961 года потребности производства в рабочей силе запускают механизм повышения заработной платы и, соответственно, инфляционный процесс, который также разогревается возвращением в 1961–1962 годах 700 000 репатриантов из Алжира. Несмотря на введение в действие принятого в 1963 году Плана стабилизации, французское правительство так и не смогло найти точку равновесия между «здоровой» инфляцией развивающейся экономики и инфляционными рисками, которые усилились после того, как кризис 1968 года ослабил действие принятых ранее дефляционных мер, направленных против «перегрева» экономики.

Общесоциальным пределом модернизации становится расслоение общества между стратами, составлявшими «костяк» модернизации, и теми, кто в итоге модернизации посчитали себя «проигравшими». К числу последних относятся не только бывшие крестьяне или мелкие лавочники, но, по существу, огромное количество владельцев мелких предприятий, торговцев, мелких буржуа, некоторые слои государственных служащих, преподаватели, а также рабочие. Экономика Франции не стала абсолютно централизованной и монополизированной: так, в промышленности к 1971 году из 617 000 предприятий в 540 000 менее 10 наемных сотрудников, а в 58 000 – от 10 до 50. При этом основной груз экономического роста и международной конкуренции лег на промышленных гигантов, которые, однако, также не достигли особых высот (лучшая французская компания «Рено» занимала лишь 22-е место в рейтинге мировых автомобилестроительных предприятий). Старые социально-политические структуры Франции оказывали мощное сопротивление собственной инерционностью.

Формирование общества потребления и внедрение американских экономических и социальных стандартов привели к фрустрации у части общества – той, которой новые стандарты потребления в условиях быстрой инфляции оказались недоступными. Размывание традиционных слоев крестьянства, ремесленничества и торговцев, т.е. памятной «Франции мелких буржуа», накладывалось на значительное ослабление институциональной политической оппозиции, которая в условиях господства «партии власти» заботилась прежде всего о собственном выживании. По сути, политическая рамка голлистской модернизации подготовила почву для численного роста и повышения публичного авторитета внесистемной оппозиции. Последняя же показала всю свою мощь во время студенческой революции 1968 года.

Доклад подготовлен при участии руководителя Политического управления Политического департамента ЦИК партии «Единая Россия» Олега Игнатова.

Перейти к основному содержанию ПоискПоиск

- Где угодно

Поиск Поиск

Расширенный поиск- Войти | регистр

- Подписка / продление

- Учреждения

- Индивидуальные подписки

- Индивидуальные продления

- Библиотекари

- Тарифы, заказы и платежи

- Пакет Чикаго

- Полный цикл и охват содержимого

- Файлы KBART и RSS-каналы

- Разрешения и перепечатки

- Инициатива развивающихся стран Чикаго

- Даты отправки и претензии

- Часто задаваемые вопросы библиотекарей

- Агенты

- Тарифы, заказы, и платежи

- Полный пакет Chicago

- Полный охват и содержание

- Даты отправки и претензии

- Часто задаваемые вопросы агента

- Партнеры по издательству

- О нас

- Публикуйте с нами

- Недавно приобретенные журналы

- Издательская часть tners

- Новости прессы

- Подпишитесь на уведомления eTOC

- Пресс-релизы

- Медиа

- Книги издательства Чикагского университета

- Распределительный центр в Чикаго