признаки и черты информационного общества

Что такое постиндустриальное общество

В современном обществознании человеческие общества принято делить на три типа: традиционные (аграрные), индустриальные (промышленные) и постиндустриальные (информационные). Переход от традиционного общества к индустриальному и информационному происходит в результате процесса модернизации.

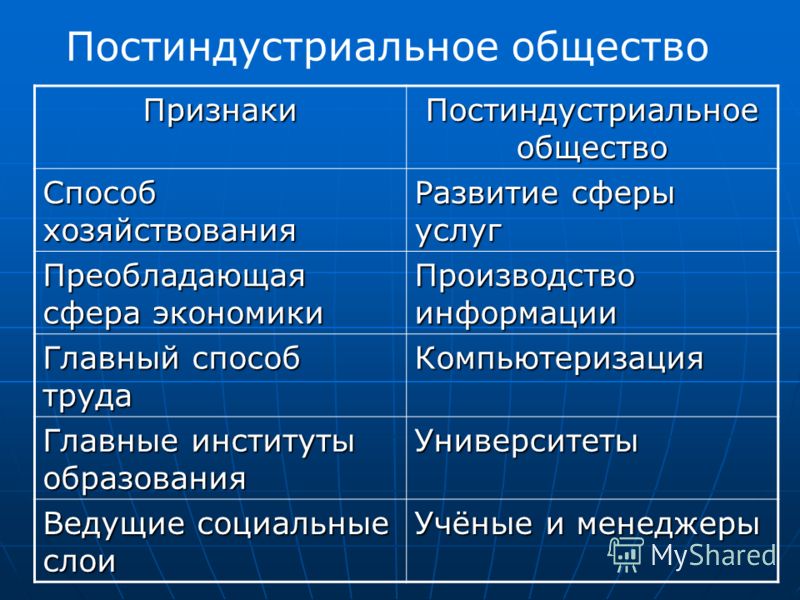

Постиндустриальное общество — это стадия общественного развития, следующая за индустриальным обществом. Главной движущей силой экономики являются наука и знания.

Большая часть населения в постиндустриальном обществе занята в сфере услуг. Технологии обеспечивают высокую производительность труда: благодаря автоматизации и инновациям в сельском хозяйстве и промышленности не нужно много рабочих рук.

Главным фактором производства становится информация, поэтому данный тип общества еще называют информационным обществом. Наука и образование играют ведущую роль.

Важнейший фактор интенсивного развития в таком обществе — человеческий капитал, то есть интеллект, знания, способности людей и качество их жизни. Чем выше человеческий капитал, тем производительнее экономика.

Автор теории постиндустриального общества — американский социолог Дэниел Белл, он первым использовал данный термин в 1962 году. Первоначально это слово описывало утопическое будущее, но затем стало использоваться как термин для обозначения современной стадии развития экономики и социума.

Возникновение постиндустриального общества: предпосылки

В странах Запада информационное общество пришло на смену промышленному в результате Научно-технической революции второй половины XX века: автоматизации производства и всеобщей компьютеризации.

К появлению нового общества ведет развитие технологий. Автоматизация позволяет наращивать производительности и уменьшать число людей, непосредственно занятых в производстве товаров. Благосостояние общества повышается, исчезает дефицит продуктов, одежды, товаров длительного пользования.

Одновременно развитие технологий повышает требования к образованию работников. А квалифицированные работники создают повышенный спрос на услуги. Растет запрос на качественное обслуживание, образование, развлечения, возможности для самовыражения.

Признаки и черты постиндустриального общества

Центральную роль в экономике играют знания и информация.

В промышленности доминируют наукоемкие отрасли.

Свыше половины населения заняты в сфере услуг. Производство услуг становится важнее производства товаров.

Растет слой интеллектуальных работников — ученых, технократов, управленцев.

Повышается уровень жизни, растет доступность образования и медицины

Усложнение социальной структуры: переход от классовой системы к профессиональной дифференциации.

Меритократия — социальный статус зависит от способностей и заслуг человека, а не от его происхождения.

Возрастает роль женщин в экономике и обществе — работа не требует физических усилий, так что мужчины теряют ведущую роль в производстве.

Социальная структура постиндустриального общества

Постиндустриальное общество становится более демократичным. Положение человека в нем больше определяет не капитал, а его знания, умения, польза, которую он способен приносить обществу — реализуется принцип меритократии.

В постиндустриальном обществе возрастает роль работников умственного труда. Дэниел Белл предлагал делить их на три класса:

Творческая, научная, управленческая элита.

Средний класс — инженеры, научные сотрудники.

Пролетариат умственного труда — техники, ассистенты, лаборанты

Социальная структура постиндустриального общества усложняется. Классовая система становится менее выраженной — на ее место приходит профессиональная дифференциация. Вместо классов капиталистов и наемных работников появляется множество отдельных профессиональных групп.

Если в индустриальную эпоху фабрикант имел большую власть над рабочим, то в современном обществе наемный специалист вступает в партнерские отношения с работодателем.

Например, квалифицированный IT-специалист может сам выдвигать массу требований к работодателю, а если они не выполняются — без труда сменить работу.

Помимо горизонтальных статусных структур формируются вертикальный ситусные структуры, писал Белл. Члены профессиональных статусных групп могут входить в состав различных ситусов. Например, ученые/менеджеры/экономисты могут работать на предприятиях, в госаппарате, в университетах, в сфере услуг или в военной области. Это снижает ощущение корпоративной общности в профессиональных группах.

Постиндустриальные страны: примеры

Обычно постиндустриальными странами называют государстве, где на долю сферы услуг приходится более половины Валового внутреннего продукта. Этому критерию соответствуют развитые страны Запада: США и Канада, Германия и другие члены Евросоюза, Великобритания, Австралия, Южная Корея, Япония.

Относится ли Россия к постиндустриальным странам? На этот счет существуют различные мнения. Одни специалисты указывают, что свыше половины населения (более 60% россиян) занято в сфере услуг. Другие полагают, что эта доля завышена искусственно, а роль знаний и инновационных технологий в России недостаточна, чтобы причислить ее к информационным обществам. В частности, основу промышленности составляют не наукоемкие отрасли, а добывающая индустрия.

Традиционное, индустриальное и постиндустриальное общество: сравнение

Критерии сравнения | Традиционное общество | Индустриальное общество | Постиндустриальное общество |

Экономическая сфера | Главный фактор производства — земля Основная сфера — сельское хозяйство Основной продукт — пища Производство основано на ручном труде Господствует натуральное хозяйство | Главный фактор производства — капитал Основная сфера — промышленность. Производство основано на механическом труде | Главный фактор производства — знания, информация Основная сфера — сфера услуг. Производство основано на автоматизации |

Социальная сфера | Низкая социальная мобильность. Закрытые социальные структуры — сословия | Социальная мобильность повышается. Подвижные социальные структуры — классы | Максимальная социальная мобильность. Профессиональная дифференциация |

Политическая сфера | Отсутствие политических свобод, преобладают монархические формы правления | Провозглашение политических свобод, равенства граждан перед законом, отход от абсолютной монархии | Политический плюрализм, гражданское общество, демократия консенсуса |

Духовная сфера | Религиозные ценности, коллективизм | Ценности прогресса, индивидуального успеха | Ценности индивидуализма |

Страна Z развивается как постиндустриальное общество. Вопросы из ЕГЭ с правильными ответами

Чтобы успешно сдать ЕГЭ по обществознанию, необходимо разбираться в типологии обществ и уметь опознать информационное общество по ряду признаков. Разберем ряд заданий из тестов ЕГЭ прошлых лет.

Задание 1. Найдите в приведенном списке черты, присущие постиндустриальному обществу. Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) развитие сферы услуг

2) рост численности рабочего класса

3) отсутствие социальной стратификации

4) использование информационных технологий

5) новые интеллектуальные технологии

Ответ: 145

Задание 2. В стране Z информационные технологии являются важнейшим фактором производства. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что страна Z развивается как постиндустриальное общество? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Общественные отношения регулируются правовыми и моральными нормами.

2) Большинство населения занято в сфере услуг.

3) Преобладают экстенсивные методы ведения хозяйства.

4) Наибольшее развитие получают наукоемкие, ресурсосберегающие технологии.

5) Происходит широкое внедрение компьютерной техники в различные области жизни.

6) Природные факторы оказывают влияние на развитие общества.

Ответ: 245

Задание 3. В стране Z производство ориентировано не на объем, а на качество продукции и соответствие ее запросам потребителя. Какие иные признаки свидетельствуют о том, что страна Z развивается как постиндустриальное общество? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) развитие массового стандартизированного производства

2) усиление роли малого и среднего бизнеса

3) преобладание доли физического труда над умственным

4) рост доли умственного высококвалифицированного, творческого труда

5) индивид ориентирован на производство и потребление

6) развитие наукоемких, ресурсосберегающих, информационных технологи

Ответ: 246

Задание 4. В стране Z происходит широкое внедрение компьютерных технологий в различные сферы жизни. Какие другие признаки позволят сделать вывод о том, что страна Z развивается как постиндустриальное общество? Запишите цифры, под которыми указаны эти признаки.

1) Природные факторы оказывают влияние на развитие общества.

2) Наибольшее развитие получают наукоемкие, ресурсосберегающие технологии.

3) Информационные технологии являются важнейшим условием развития производства.

4) Наблюдается низкий уровень социальной мобильности.

5) Преобладают экстенсивные методы ведения хозяйства.

6) Постепенно складывается демократия.

Ответ: 23

Задание 5. Какие из перечисленных ситуаций свидетельствуют о развитии постиндустриального общества? Выберите верные положения и запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Жители поселка обратились к главе администрации с просьбой организовать центр открытого доступа в Интернет.

2) В городе открылся технический университет.

3) Рабочие завода выступили с требованием введения восьмичасового рабочего дня.

4) Работница металлургического комбината получила отпуск по уходу за ребенком.

5) В республике прошли выборы депутатов республиканского парламента.

6) В стране разрабатывается язык программирования, специально предназначенный для ученых.

Ответ: 16

Задание 6. Глава государства М выступил перед парламентом страны. В своем выступлении он отметил, что страна вступила в постиндустриальный этап развития общества. Какие из предложенных суждений могут быть использованы для подтверждения его мнения? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) В структуре экономики страны главным фактором производства является информация.

2) На производственных предприятиях широко применяются наукоемкие технологии.

3) В государстве зарождается массовая культура.

4) Наибольший вклад в экономику вносят добыча и переработка природных ископаемых, т. е. добывающая промышленность.

5) Более 60 % населения страны заняты в сфере услуг.

6) Приоритетное влияние на общественное развитие оказывают такие социальные институты, как церковь и армия.

Ответ: 125

Международная научно-практическая конференция «Синтез науки и образования как механизм перехода к постиндустриальному обществу»

Добавить «Золотую ленточку»12 апреля 2021 г. — 12 апреля 2021 г., срок заявок: 29 марта 2021 г.

Россия, Таганрог (издание включено в: eLibrary. ru)

ru)

Форма участия: заочная

Основные секции конференции

Секция 01. Физико-математические науки

Секция 02. Химические науки

Секция 03. Биологические науки

Секция 04. Геолого-минералогические науки

Секция 05. Технические науки

Секция 06. Сельскохозяйственные науки

Секция 07. Исторические науки

Секция 08. Экономические науки

Секция 09. Философские науки

Секция 10. Филологические науки

Секция 11. Юридические науки

Секция 12. Педагогические науки

Секция 13. Медицинские науки

Секция 14. Фармацевтические науки

Секция 15. Ветеринарные науки

Секция 16. Искусствоведение

Секция 17. Архитектура

Секция 18. Психологические науки

Секция 19. Социологические науки

Секция 20. Политические науки

Секция 21. Культурология

Секция 22. Науки о Земле

КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ КОНФЕРЕНЦИИ?

а) статью, оформленную в соответствии с требованиями и образцом;

б) анкету участника конференции, оформленную по образцу;

в) скан-копию (фотографию) или скриншот (при он-лайн оплате) квитанции

В имени файлов необходимо указать фамилию автора (первого автора, если авторов несколько) (например: Марков Е.Е.-статья, Марков Е.Е.-анкета, Марков Е.Е.-квитанция). В теме письма укажите: KON-361

При получении материалов Оргкомитет проводит проверку и рецензирование материалов и в течение 2 рабочих дней направляет на электронный адрес автора письмо с подтверждением принятия материалов, либо необходимостью внесения правок.

2. Желательна отправка материалов (статья и анкета) для предварительной проверки. После проверки автору будет направлено письмо с результатами проверки и подробной инструкцией по оплате организационного взноса

3. Публикация материалов будет осуществляться только после оплаты организационного взноса. Обязательно присылайте документ, подтверждающий оплату орг. взноса.

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Всем участникам бесплатно высылается в электронном виде:

СБОРНИК СТАТЕЙ, Сборнику присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN. Сборник размещается в научной электронной библиотеке elibrary.ru (без РИНЦ).

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ. Содержит основную информацию о конференции и список участников научной конференции

СЕРТИФИКАТ УЧАСТНИКА. Утверждается подписью и печатью председателя организационного комитета. В сертификате указываются ФИО автора, название статьи, а также информация о конференции.

БЛАГОДАРНОСТЬ. Выдается научному руководителю (при наличии) от имени МЦИИ Omega science и заверяется подписью руководителя и печатью научного издательства.

СРОКИ ПУБЛИКАЦИИ И РАССЫЛКИ

— в течение 5 дней размещение на сайте os-russia.com в разделе «Архив конференций»;

— в течение 7 рабочих дней рассылка электронных изданий;

— в течение 10 рабочих дней рассылка (при заказе) печатных изданий;

— в течение 15 рабочих дней размещение сборника в научной библиотеке elibrary.ru.

ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ

Актуальность. Статья должна быть на актуальную тему и содержать результаты самостоятельного исследования, а также не должна быть опубликована ранее.

Оригинальность по системе www.antiplagiat.ru/ должна составлять не менее 65%.

При обращении к организаторам мероприятия обязательно ссылайтесь на сайт «Конференции.ru» как на источник информации.

Последний день подачи заявки: 29 марта 2021 г.

Организаторы: Международный центр инновационных исследований «Omega Science»

Контактная информация: Тел.: +7 (347) 299-41-99, +7 (960) 800-41-99. Веб: https://os-russia.com

Эл. почта: [email protected]

Приложения: Информационное письмо

Поделитесь информацией о мероприятии со знакомыми:

Нашли ошибку? Выделите ее, нажмите Ctrl и Enter одновременно.

* 26 марта 2018 г. научной электронной библиотекой eLibrary.ru прекращена индексация в РИНЦ сборников статей по итогам заочных конференций.

Программа «Компьюшка»

Правила поведения и техника безопасности в компьютерном классе. Что умеет делать компьютер? (1 ч)

Знакомство с кабинетом, с правилами поведения в кабинете по картинкам. Сказка “Компьютерная школа”. Знакомство с компьютером. Демонстрация возможностей персональных компьютеров.

Развитие внимания.

Понятия: вверх, вниз, вправо, влево. Курсор (3 ч)

Развитие внимания. Понятия: вверх, вниз, вправо, влево. Курсор.

«Основы компьютерной графики. Освоение среды графического редактора Paint» (6ч)

Назначение графического редактора Paint. Компьютерная графика.

Беседа, викторина, презентация. Инструменты рисования. Настройка инструментов. Свободное рисование. Раскрашивание готовых рисунков.

Панель Палитра. Изменение палитры. Задание «Головоломка», «Снеговики», «Флаги», «Клоуны».

Редактирование рисунков. Выделение, перенос, копирование. Задание «Паркет», «Соты».

Геометрические инструменты. Построение фигур. Пиксель и пиктограмма. Задание «Пароход», «Зонтик», «Транспорт».

Выполнение команд наклона, отражения и поворота. Преобразование рисунка. Растяжение и сжатие. Задание «Дом», «Бабочки».

Выполнение проектной работы «Рисуем по пикселям».

Практическая работа.

Изучаем текстовые редакторы (7 ч)

История обработки текстовых документов. Характеристики текстовых документов. Объекты текстового документа и их параметры. Беседа, презентация, демонстрация текстовых редакторов Блокнот, WordPad.

Знакомимся с текстовым процессором Microsoft Word. Объекты текстового документа. Беседа, презентация.

Создание, редактирование многоуровневых списков. Задание «Списки».

Форматирование текста. Оформление текста в виде таблицы. Задание «Пары», «Семь чудес света», «Планеты».

Добавление рисунка или картинки из файла. Панель инструментов Рисование. Задание: «Загадки», «Шутка», «Ученый».

Текстовый объект WordArt. Задание «Расписание уроков», «Создание надписи».

Автофигуры. Изменение наклона, положения автофигуры. Заливка. Объем. Тень. Задание «Домик», «Орнамент», «Лестница».

Выполнение проектной работы.

Проект «Композиция из автофигур».

«Создаём презентацию в среде PowerPoint» (10 ч)

Знакомство с программой PowerPoint.

Возможности и область использования приложения PowerPoint. Объекты презентации. Панель инструментов.Беседа, презентация, демонстрация редактора PowerPoint.

Выделение этапов создания презентации. Создание фона. Вставка рисунков в презентацию. Знакомство с PowerPoint. Первые шаги.

Создание анимации текста. Создание анимации рисунка. Демонстрация, практическая работа.

Запуск и отладка презентации. Создание презентации «Мой дом».Задание «Мой дом».

Создание презентации «Времена года». Вставка звуковых файлов.Задание «Времена года».

Создание презентации «Скакалочка». Задание «Скакалочка».

Выполнение проектной работы «Русские народные сказки». Проект. «Занимательный мир информатики». Игра.

Итоговое занятие.

Защита проектов. Рефлексия.

Защита проектов. Рефлексия.Компьютерная графика. Графический редактор Paint (7ч)

Компьютерная графика. Композиция рисунка. Пейзаж. Узор и орнамент. Композиция «Спорт и дети». Композиция «Космическое путешествие». Композиция «Мой город». Композиция «Подводный мир». Эмблема.Творческая работа «Мой рисунок». Итоговая работа. Творческая выставка.

Какой должна стать школа – Weekend – Коммерсантъ

Открытка «В сельской школе. Новичок». Художник Г. Малянтович, 1951

Фото: Григорий Малянтович

Та модель школы, которую мы производим, очень не соответствует устройству сегодняшнего мира и, таким образом, мало способствует успешности в этом мире тех, кто ее закончил. Будущие трансформации школы связаны не столько с идеалами, сколько с давлением этого несоответствия

Я не очень представляю себе, как будет выстроена программа школы будущего. Но никто особенно не представляет, тем более сегодня, после COVID, когда образование совершило вынужденный прыжок в онлайн. Школа — институт консервативный, тут не столько пытаются вырастить людей будущего, сколько воспроизвести нас нынешних, а лучше даже нас в детстве, прошлых. И в принципе с большой долей вероятности школа будущего будет воспроизводить нынешнюю, тем более что мы инвестируем в это много усилий и денег. Уничтожаем возможность альтернативных учебников, вводим начальное религиозное воспитание и начальную военную подготовку, вообще забиваем, так сказать, духовные скрепы.

Но мне кажется, даже те, кто это делает, понимают, что это имитация деятельности, которая дает возможность освоить некоторые средства, но не позволяет ничего добиться в смысле образования и воспитания. Впрочем, это спорный вопрос и дело в другом.

В порядке предварительного замечания. Советская школа объединила младшую, среднюю и старшую школы, но это очень разные институции. Никаких резонов в таком объединении, кроме удобства управления, нет. Младшая школа не может находиться вне пешей доступности от дома, средняя предполагает возможность специализации (хотя бы в форме «гуманитарная» и «естественно-научная») и потому не может быть привязана к микрорайону, старшая специализации просто требует и гораздо лучше функционирует по системе интерната. Хорошо бы в будущем им всем разделиться. Сегодняшние школы на две с половиной тысячи учеников плюс детский сад, как это делают в Новой Москве и Подмосковье,— это порождение девелоперской жадности, никакого разумного оправдания, кроме экономии средств в расчете на одного ребенка, им нет. Школы должны стать меньше, младшие — на 300 человек максимум, старшие, выстроенные по кампусному принципу, могут быть любыми, и только нынешние средние, от 400 до 1000 человек, возможно, соответствуют разумному оптимуму.

Младшая школа не может находиться вне пешей доступности от дома, средняя предполагает возможность специализации (хотя бы в форме «гуманитарная» и «естественно-научная») и потому не может быть привязана к микрорайону, старшая специализации просто требует и гораздо лучше функционирует по системе интерната. Хорошо бы в будущем им всем разделиться. Сегодняшние школы на две с половиной тысячи учеников плюс детский сад, как это делают в Новой Москве и Подмосковье,— это порождение девелоперской жадности, никакого разумного оправдания, кроме экономии средств в расчете на одного ребенка, им нет. Школы должны стать меньше, младшие — на 300 человек максимум, старшие, выстроенные по кампусному принципу, могут быть любыми, и только нынешние средние, от 400 до 1000 человек, возможно, соответствуют разумному оптимуму.

Все мои дальнейшие соображения не касаются младшей школы.

Проблематика школы будущего создается тем, что идеальный выпускник школы — это больше не будущий рабочий завода. Нам досталась в наследство индустриальная школа, а требуется постиндустриальная. Отсюда множество следствий.

Школа воспроизводит два вида социальной связанности. Вертикальную, когда ученик научается подчиняться, и горизонтальную, когда он научается тому, что живет среди людей. И то и другое — необходимый социальный навык. Но что является в существующей школе главным — не вопрос. Подчинение рождается из базового устройства школы, из классно-урочной системы.

Учитель во главе класса, система рассадки, отсчитанная от него, за 10–12 лет кого хочешь приучит к идее иерархии. Подчинение, а не вовлечение, урок, а не перемена, все вместе, а не каждый как хочет, будущий ответственный гражданин, а не будущий свободный человек, путевка в жизнь, а не сама жизнь. Ученик усваивает это за время обучения на уровне рефлекса. Все рациональное, все позитивные навыки, все знания неразрывно связаны с иерархией и подчинением, свобода, отношения, удовольствия, желание — это нечто второстепенное, неофициальное, неучтенное.

В этом был смысл, настолько банальный теперь, что не стоит на нем особенно останавливаться. Вопрос в том, насколько человек, отождествляющий навыки сознательного с государством, а навыки свободы с неосознанным и неучтенным, может быть успешным в современном мире. Конкурентные преимущества, которые давала такая структура личности в индустриальном и в особенности идеологическом обществе масс — для будущего успеха на производстве, в армии, в государстве, в корпорации,— сегодня утрачены. Навыки же горизонтальной социализации, напротив, крайне востребованы.

За 10–12 лет пребывания в одном классе человек бессознательно усваивает, что его социум дан ему свыше, государством. Не то чтобы переход из класса в класс по параллели, из одной школы в другую был невозможен, но это воспринимается скорее как сбой системы, и ребенок, поменявший несколько школ, считается проблемным. Так формируются сильные социальные связи и выученный рисунок поведения — отличник всю жизнь стремится быть отличником, троечник быстро смиряется со своей судьбой, популярность и затравленность закрепляются как минимум на весь школьный срок. Сегодняшний мир требует совсем иных поведенческих качеств — толерантности, способности входить в разные социумы, способности ценить слабые связи, умения играть разные роли. Все это дает как раз горизонтальная социализация.

Сегодня знания выпускника школы плохо описываются словом «набор». Набрать и закончить набирать — эта стратегия успешна для рабочего, который, получив базовые знания, дальше не учится, а специализируется через опыт. И проигрышна для человека постиндустриального общества с необходимостью меняться самому и менять социумы в течение всей жизни. Ему требуется не законченный набор, но умение набирать дальше — навыки навигации, оценки и верификации знаний и образовательных институций. Если человек меняет по три-пять профессий в течение жизни, он должен не столько что-то выучить, сколько уметь учиться. Но это означает, что под вопрос ставится корпус дисциплин и часов, выделенных на их выучивание,— то, что и является институциализацией «набора знаний».

Если у всех один набор знаний (а также один возраст, один рисунок поведения), это означает, что люди учатся быть одинаковыми. Для индустриального производства это очень важный навык, они потом всю жизнь его укрепляют и воспроизводят. Но для постиндустриального социума это путь в неудачники — это общество обмена, а одинаковым людям нечем меняться. Социальным клеем общества одинаковых людей является солидарность, в постиндустриальном ее заменяет толерантность, выучиться которой человеку ничуть не легче. Людей нужно выучить быть вместе, сохраняя различия. Класс — это не только порождение института набора знаний, это социальная институция. И она совершенно не годится для сегодняшних задач.

Отсюда под вопросом оказывается краеугольный кирпич нынешней школы — класс. Если вы учитесь учиться, если в идеале у каждого — своя программа, если обучение в существенной части происходит в сети, то в таком случае учитель в большей степени превращается в наставника, в наблюдателя за вашим самостоятельным образованием, а не дрессировщика для сдачи тестов. Это сложная деятельность, она требует много времени и квалификации, и количество учеников у одного наставника не может быть слишком большим — три-пять, как происходило в монастырях, примерно пять, как считали братья Стругацкие. Класс у вас строится не из парт, а из рабочих мест ученика, и они вовсе не должны ориентироваться на стол учителя, как утята на зад утки-матери. Если целью является воспитание учеников быть разными, но при этом составлять социум, то в таком случае рабочие места соединены в коворкинг. Я думаю, что школа будущего будет состоять из коворкингов примерно настолько же, насколько современная состоит из неспециализированных классов.

Нет никакого смысла в том, чтобы одни и те же предметы в одном и том же объеме в одно и то же время проходить целыми классами — седьмой «А», седьмой «Б», седьмой «В». Это не образовательный процесс, а воспитательный: назови молярную массу воды перед лицом своих товарищей. Если вы не учитесь в перспективе того, что завтра война и завтра в поход, этот навык низачем не нужен. Классно-урочное изучение предметов поменяется на лекционно-семинарскую систему, то есть на систему аудиторий, лабораторий и кабинетов преподавателей. Аудитория работает на параллель — лекция для всех учеников уровня седьмого класса. Лаборатория работает на малую семинарскую группу до 15 человек. Кабинет преподавателя — это классическая приемная, включающая его рабочее место и места для посетителей до семи человек. Это более или менее стандартная среда высшего образования — она должна спуститься в школу.

Если вы не учитесь в перспективе того, что завтра война и завтра в поход, этот навык низачем не нужен. Классно-урочное изучение предметов поменяется на лекционно-семинарскую систему, то есть на систему аудиторий, лабораторий и кабинетов преподавателей. Аудитория работает на параллель — лекция для всех учеников уровня седьмого класса. Лаборатория работает на малую семинарскую группу до 15 человек. Кабинет преподавателя — это классическая приемная, включающая его рабочее место и места для посетителей до семи человек. Это более или менее стандартная среда высшего образования — она должна спуститься в школу.

В сегодняшней школе «школа целиком» предъявляется или в актовом зале, или на торжественном построении-линейке. Это соответствует государственному представлению об обществе, где социум целиком должен являться на параде или торжественном заседании, то есть ценность имеет только упорядоченный социум. Это находится в полном противоречии с сегодняшними реалиями. Человек, воспринявший такую модель поведения, будет теряться в современном городе, обретая спокойствие только в казарме или на зоне. Вряд ли такой рисунок поведения может быть успешным.

В школе будущего местом, где школа предъявлена целиком, становится центральный атриум. В него собираются несколько пространств — входной вестибюль, коридоры для перемен, иногда столовая, буфеты, библиотека открытого доступа, зимний сад. По сути, это программа городской площади — и именно она учит человека быть горожанином. На ней должны быть места для индивидуального пребывания, как в кафе на площади, когда ты занимаешься своим делом (своим ноутбуком), но при этом видишь, как живет город вокруг тебя. В идеале у каждого ученика в школе должно быть два места — одно в коворкинге, второе в атриуме, и он должен сам выбирать, где и чем заниматься.

Механизмом социализации в индустриальном обществе является солидарность, в постиндустриальном — обмен. В школе денежный обмен репрессирован, но это не значит, что обмена не существует вообще: люди меняются впечатлениями, эмоциями, образами, идеями, модами, увлечениями — и эти «трансакции» учат обмену как таковому. При этом существует инструмент интенсификации этого обмена — театр, и я думаю, что школьный театр должен возродиться в школе будущего и играть там куда большую роль, чем сегодня. Вокруг театра обретут содержание несколько лишенные его сейчас уроки труда, искусства, музыки. Кроме того, театр должен быть моделью «городского» пространства атриума, и школьный амфитеатр (не сценическую часть) правильно с этим атриумом соединять.

При этом существует инструмент интенсификации этого обмена — театр, и я думаю, что школьный театр должен возродиться в школе будущего и играть там куда большую роль, чем сегодня. Вокруг театра обретут содержание несколько лишенные его сейчас уроки труда, искусства, музыки. Кроме того, театр должен быть моделью «городского» пространства атриума, и школьный амфитеатр (не сценическую часть) правильно с этим атриумом соединять.

В сегодняшней школе спорт связан с нормативами готовности к обороне, а генетическое сходство институтов советской армии и пенитенциарной системы делает физкультуру одним из самых действенных и унизительных инструментов обучения подчинению в школе. Глубокую ненависть к своему учителю физкультуры я сохранил на всю жизнь, а отношению к самому предмету пришлось потом переучиваться: идея, что заниматься спортом можно только из страха наказания и унижения, так же успешна для современного общества, как идея, что настоящее наступление возможно только при содействии заградотрядов, подгоняющих своих в спину. В принципе, я думаю, что школьный спорт тоже должен быть элементом театра, и зрительно я бы соединял его с тем же атриумом — ну, скажем, через стеклянную стену. Или хотя бы через трансляции командных соревнований на экране. Чем больше событий происходит на городской площади, тем интереснее город. Чем больше событий происходит в школьном атриуме, тем интереснее учиться.

Таким образом, морфология школы полностью меняется. Она состоит из коворкингов, аудиторий для лекций, лабораторий, кабинетов преподавателей, школьного театра и его мастерских, и все это организовано вокруг центрального атриума-площади, на которой можно поесть, поработать, пообщаться и, в общем, делать что угодно. Моделью индустриальной школы является завод с цехами-классами, где заготовку — ученика — посредством многочисленных однотипных операций затачивают под изделие — совершеннолетнего гражданина, готового к труду и обороне. Моделью постиндустриальной школы является город — разнообразный, несколько непредсказуемый и хаотичный и именно этим интересный. Нет уверенности, что человек, выучившейся в такой школе, будет подготовлен к теперешней жизни независимо от того, что будет в программе. Но есть надежда.

Нет уверенности, что человек, выучившейся в такой школе, будет подготовлен к теперешней жизни независимо от того, что будет в программе. Но есть надежда.

in-time — ООО «Тим Саплай», г. Санкт-Петербург

Если картинка сверху хоть отдаленно напоминает склад Вашей производственной компании, то мы рекомендуем глубже ознакомиться с информацией на данной странице.

В 1950-ых, 60-ых и даже 70-ых годах ушедшего столетия Япония разрабатывала и совершенствовала производственные системы внутри страны, которые позволили бы превзойти эффективностью все существующие в мире примеры. Лучшие умы нации трудились и отрабатывали процессы в постиндустриальном обществе, собирая лучшие примеры: конвейер Форда, промышленная роботизация и т.п. Необходимо выделить выдающийся вклад в этом направлении, сделанный компанией Toyota, который был воплощен в виде собственной уникальной производственной системы, также известной под названием TPS (Toyota Production System), или просто Just-in-time.

Нормой в те времена считалась выталкивающая система или принцип вытеснения в промышленности. Это несовершенная организация фаз производства, при которой на каждой предыдущей фазе собирается и хранится продукция, периодически выбираемая последующей фазой производства (левая цепочка на рисунке ниже). Революционный подход Just-in-time заключается именно в том, что при её применении последующая фаза производственного процесса как бы «вытягивает» необходимую продукцию с предыдущей фазы. В нужном количестве в нужное время, с помощью специальных карточек kanban. И так по цепочке в обе стороны: от закупок и до дистрибуции готового продукта (цепочка справа на рисунке). При этом нет необходимости организовывать избыточное хранение, вкладывать космические суммы в запсы сырья и материалов.

Основная философия Just-in-time крайне актуальна в современном мире и отражает основные устремления прогрессивного человечества: «Производи строго то, что нужно, именно в том количестве, в каком нужно и непосредственно тогда, когда это нужно». Только вооружившись подобными принципами можно смело шагать в будущее, избегая лишних трат и заморозки активов.

Только вооружившись подобными принципами можно смело шагать в будущее, избегая лишних трат и заморозки активов.

типов обществ | Введение в социологию

Изменившиеся условия и приспособления заставили некоторые общества полагаться на одомашнивание животных, когда это позволяли обстоятельства. Примерно 7500 лет назад человеческие сообщества начали осознавать свою способность приручать и разводить животных, а также выращивать и выращивать свои собственные растения. Пастбищные общества , такие как жители деревень масаи в Восточной Африке, полагаются на одомашнивание животных как на ресурс для выживания. В отличие от прежних охотников-собирателей, которые полностью зависели от имеющихся ресурсов, чтобы выжить, пасторальные группы могли разводить скот для еды, одежды и транспорта, и они создавали излишки товаров.Пастбищные или пастушеские общества оставались кочевыми, потому что были вынуждены следовать за своими животными к свежим пастбищам. Примерно в то время, когда возникли скотоводческие общества, начали развиваться специализированные занятия, и общества начали торговать друг с другом.

Где встречаются общества — худшие и лучшие

Когда культуры встречаются, технологии могут помогать, мешать и даже разрушать. Разлив нефти Exxon Valdez на Аляске почти полностью разрушил образ жизни местных жителей. Разливы нефти в дельте Нигерии вынудили многих представителей племени огони покинуть свои земли, а принудительное выселение означало, что более 100000 огони нашли убежище в стране Бенин (Мичиганский университет, n.г). И массивный разлив нефти Deepwater Horizon в 2006 году привлек большое внимание, поскольку он произошел в богатой, высокоразвитой стране, Соединенных Штатах. Экологические катастрофы продолжаются по мере того, как западные технологии и их потребность в энергии распространяется в менее развитые регионы земного шара.

Рисунок 2. В остальном скептически настроенные или колеблющиеся сельские жители легче убедятся в ценности солнечного проекта, когда они поймут, что «солнечные инженеры» — их местные бабушки. (Фотография любезно предоставлена Abri le Roux / flickr)

(Фотография любезно предоставлена Abri le Roux / flickr)

Конечно, не все технологии разрушительны.Мы воспринимаем электрический свет как должное в США, Европе и других развитых странах. Такой свет продлевает день и позволяет нам работать, читать и путешествовать ночью. Это делает нас более безопасными и продуктивными. Но регионам в Индии, Африке и других странах повезло меньше. Решая эту задачу, одна конкретная организация, Barefoot College, расположенная в округе Аджмер, Раджастан, Индия, работает с многочисленными менее развитыми странами, чтобы расширить доступ к солнечной электроэнергии, чистой воде и образовательным ресурсам.Реализация солнечных проектов возложена на старейшин села. Они соглашаются выбрать двух бабушек для обучения на инженеров по солнечной энергии, а затем выбрать деревенский комитет, состоящий из мужчин и женщин, для помощи в реализации программы по солнечной энергии.

Программа принесла свет более 450 000 человек в 1 015 селах. Экологические выгоды включают существенное сокращение использования керосина и, следовательно, выбросов углекислого газа. Кроме того, тот факт, что сельские жители сами управляют проектами, помогает минимизировать их чувство зависимости.

Глава 4. Общество и социальное взаимодействие — Введение в социологию — 1-е канадское издание

Рисунок 4.1. Социологи изучают, как общества взаимодействуют с окружающей средой и как они используют технологии. Эта деревня масаи в Танзании очень отличается от сельского канадского городка. (Фото любезно предоставлено Гийомом Бавьером / Wikimedia Commons)Цели обучения

4.1. Типы обществ

- Опишите разницу между доиндустриальным, индустриальным и постиндустриальным обществом

- Понять роль окружающей среды в доиндустриальных обществах

- Понять, как технологии влияют на развитие общества

4.2. Теоретические перспективы общества

- Опишите функционалистский взгляд Дюркгейма на современное общество

- Понять критический взгляд социологии на современное общество

- Объясните разницу между концепцией отчуждения Маркса и концепцией рационализации Вебера.

- Определите, как феминистки анализируют развитие общества

4.3. Социальные конструкции реальности

- Понять социологическую концепцию реальности как социальную конструкцию

- Определите роли и опишите их место в повседневном взаимодействии людей

- Объясните, как люди представляют себя и воспринимают себя в социальном контексте

Введение в общество и социальное взаимодействие

Рано утром группа мужчин-воинов выползает из деревни и направляется в саванну.Они должны быть осторожны, чтобы не разбудить других членов племени, чтобы к ним не обратились женщины или старейшины. Перегруппировавшись на равнинах, воины начинают готовиться к охоте. Старшие члены группы выбирают самых квалифицированных охотников, известных как ilmeluaya , что означает мужчин, которые не боятся смерти. Неизбранные воины с позором отправляются домой.

Как только выбранная группа выбрана, воины начинают охоту. Они прочесывают равнины в поисках следов или помета и ищут густые кусты или высокие термитники, которые могли бы скрыть их отдыхающую добычу.Поиск может занять от десяти минут до десяти часов, но как только лев будет найден, воины быстро займут свои места.

Избранные охотники звонят в колокольчики и грохочут щеткой, отгоняя льва от защищенного укрытия. Цель состоит в том, чтобы сразиться с чудовищем один на один в открытой саванне. Не будет никаких уловок или обмана, просто воин против воина. Если все пойдет по плану, лев будет сбит одним копьем.

Когда воины возвращаются в деревню со своим трофеем, начинается недельный праздник.Хотя охота должна быть тайной, новости об успехах воинов быстро распространяются, и все жители деревни приходят поздравить победителей. Воин, который первым ранил льва, удостаивается чести и получает прозвище, основанное на его достижениях. О воине поют песни, и с тех пор его будут помнить и признавать во всем сообществе, даже среди других племен.

Для масаев охота на львов — это больше, чем просто еда и безопасность. Это способ укрепить узы сообщества и иерархию среди охотников.Споры о власти улаживаются до охоты, а в конце роли усиливаются, и самый храбрый воин получает в качестве трофея львиный хвост (Ассоциация масаев, 2011). Хотя общество масаев сильно отличается от современной Канады, оба могут рассматриваться как разные способы выражения человеческой потребности сотрудничать и жить вместе, чтобы выжить.

4.1. Типы обществ

Рисунок 4.2. Мужчины масаи охотятся с пастушьими посохами и копьями. Как технологии влияют на повседневные занятия общества? (Фото любезно предоставлено Абиром Анваром / flickr)Жители деревни масаи, иранцы, канадцы — все они представляют собой общество.Но что это значит? Что такое общество? С социологической точки зрения, общество относится к группе людей, которые живут на определенной территории и разделяют одну и ту же культуру. В более широком смысле общество состоит из людей и институтов вокруг нас, наших общих убеждений и наших культурных идей.

Социолог Герхард Ленски (1924–) дал определение обществу с точки зрения его технологической сложности. По мере развития общества растет и использование технологий. Общества с рудиментарными технологиями зависят от колебаний окружающей среды, в то время как промышленно развитые общества имеют больший контроль над воздействием своего окружения и, таким образом, развивают различные культурные особенности.Это различие настолько важно, что социологи обычно классифицируют общества по спектру уровня их индустриализации: от доиндустриального до индустриального и постиндустриального.

Доиндустриальные общества

До промышленной революции и повсеместного использования машин общества были небольшими, сельскими и в значительной степени зависели от местных ресурсов. Экономическое производство ограничивалось объемом труда, который мог предоставить человек, и было мало специализированных занятий. Самым первым занятием был охотник-собиратель.

Самым первым занятием был охотник-собиратель.

Охотник-собиратель

Общества охотников-собирателей демонстрируют самую сильную зависимость от окружающей среды среди различных типов доиндустриальных обществ. Как основная структура всего человеческого общества примерно до 10–12 тысяч лет назад, эти группы основывались на родстве или племенах. Охотники-собиратели полагались на свое окружение для выживания — они охотились на диких животных и добывали себе пищу в поисках невозделываемых растений.Когда ресурсов стало не хватать, группа переехала в новый район в поисках пропитания, что означало, что они вели кочевой образ жизни. Эти общества были обычным явлением еще несколько сотен лет назад, но сегодня их осталось всего несколько сотен, например, коренные австралийские племена, которых иногда называют «аборигенами», или бамбути, группа охотников-собирателей пигмеев, проживающих в Демократической Республике Конго. Группы охотников-собирателей быстро исчезают по мере роста численности населения планеты.

Пастораль

Изменившиеся условия и приспособления заставили некоторые общества полагаться на одомашнивание животных, когда это позволяли обстоятельства.Примерно 7500 лет назад человеческие сообщества начали осознавать свою способность приручать и разводить животных, а также выращивать и выращивать свои собственные растения. Пастбищные общества полагаются на одомашнивание животных как на ресурс для выживания. В отличие от прежних охотников-собирателей, которые полностью зависели от имеющихся ресурсов, чтобы выжить, пасторальные группы могли разводить скот для еды, одежды и транспорта, создавая избыток товаров. Пастбищные или пастушеские общества оставались кочевыми, потому что были вынуждены следовать за своими животными к свежим пастбищам.Примерно в то время, когда возникли скотоводческие общества, начали развиваться специализированные занятия, и общества начали торговлю с местными группами.

Установление связей: общая картина

Бедуины

По всей Северной Африке и на Аравийском полуострове живут бедуины, современные кочевники. Хотя существует много разных племен бедуинов, все они имеют общие черты. Члены мигрируют из одного района в другой, обычно в зависимости от времени года, в жаркие летние месяцы селятся возле оазисов.Они пасут стада коз, верблюдов и овец, а осенью собирают финики (Kjeilen N.d.).

Хотя существует много разных племен бедуинов, все они имеют общие черты. Члены мигрируют из одного района в другой, обычно в зависимости от времени года, в жаркие летние месяцы селятся возле оазисов.Они пасут стада коз, верблюдов и овец, а осенью собирают финики (Kjeilen N.d.).

В последние годы участились конфликты между бедуинским обществом и более модернизированными обществами. Национальные границы пересечь сейчас труднее, чем в прошлом, что затрудняет традиционный кочевой образ жизни бедуинов. Столкновение традиций бедуинов и других жителей привело к дискриминации и жестокому обращению. В бедуинских общинах часто наблюдается высокий уровень бедности и безработицы, а их члены не имеют формального образования (Канадский совет по иммиграции и беженцам, 2005).

Будущее бедуинов неизвестно. Государственные ограничения на сельское хозяйство и проживание постепенно вынуждают их интегрироваться в современное общество. Хотя их предки пересекали пустыни на протяжении тысячелетий, дни кочевых бедуинов, возможно, подошли к концу.

Рисунок 4.3. На этой фотографии изображена семья бедуинов из восточного Омана. Как их общество отреагирует на ограничения современного общества на кочевой образ жизни? (Фото любезно предоставлено Tanenhaus / Wikimedia Commons)Садоводство

Примерно в то же время, когда развивались скотоводческие общества, возник другой тип общества, основанный на недавно развившейся способности людей выращивать и выращивать растения.Раньше из-за истощения посевов или водоснабжения в регионе скотоводческие общества вынуждены были переезжать в поисках источников пищи для своего скота. Садоводческие общества сформировались в районах, где осадки и другие условия позволяли им выращивать стабильные урожаи. Они были похожи на охотников-собирателей в том, что их выживание в значительной степени зависело от окружающей среды, но, поскольку им не нужно было покидать свое местоположение, чтобы следить за ресурсами, они могли основать постоянные поселения. Это создало большую стабильность и больше материальных благ и стало основой первой революции в выживании человечества.

Это создало большую стабильность и больше материальных благ и стало основой первой революции в выживании человечества.

Сельское хозяйство

В то время как скотоводческие и садоводческие общества использовали небольшие временные инструменты, такие как копающие палки или мотыги, сельскохозяйственных общества полагались на постоянные инструменты для выживания. Около 3000 г. до н.э. взрыв новых технологий, известный как аграрная революция, сделал сельское хозяйство возможным и прибыльным. Фермеры научились чередовать типы культур, выращиваемых на своих полях, и повторно использовать отходы, такие как удобрения, что приводит к лучшим урожаям и большим излишкам продовольствия.Новые инструменты для копания и сбора урожая были сделаны из металла, что делало их более эффективными и долговечными. Человеческие поселения превратились в поселки и города, а особенно богатые районы стали центрами торговли и коммерции.

Это также период, когда у людей было время и комфорт заниматься более созерцательной и вдумчивой деятельностью, такой как музыка, поэзия и философия. Некоторые называют этот период «рассветом цивилизации» из-за развития досуга и искусства.Ремесленники могли зарабатывать себе на жизнь созданием творческих, декоративных или наводящих на размышления эстетических предметов и писем.

По мере того, как сельскохозяйственная техника делала возможным производство излишков, возникли социальные классы и структуры власти. Те, у кого была власть присваивать излишки, могли доминировать в обществе. Развивались классы знати и религиозной элиты. Появилась разница в социальном положении мужчин и женщин. Рабство было узаконено.По мере расширения городов право собственности и защита ресурсов стали насущной проблемой, и военные стали более заметными.

Феодал

В Европе девятый век дал начало феодальным обществам . Эти общества содержали строгую иерархическую систему власти, основанную на владении землей, защите и взаимных обязательствах. Дворяне, известные как лорды, награждали рыцарей или вассалов, даровав им участки земли. В обмен на ресурсы, которые предоставляла земля, вассалы обещали сражаться за своих лордов.

Дворяне, известные как лорды, награждали рыцарей или вассалов, даровав им участки земли. В обмен на ресурсы, которые предоставляла земля, вассалы обещали сражаться за своих лордов.

Эти отдельные участки земли, известные как вотчины, возделывались низшим классом крепостных. В обмен на содержание и обработку земли крепостным было гарантировано место для жизни и защита от внешних врагов. Власть передавалась по семейным линиям, крепостные семьи служили лордам из поколения в поколение.В конце концов, социальная и экономическая система феодализма была превзойдена ростом капитализма и технологическими достижениями индустриальной эпохи.

Индустриальное общество

В XVIII веке в Европе произошел резкий подъем технологических изобретений, что положило начало эпохе, известной как Промышленная революция. Что сделало этот период знаменательным, так это количество новых изобретений, которые повлияли на повседневную жизнь людей. В течение одного поколения задачи, которые до этого момента требовали месяцев труда, стали достижимыми в считанные дни.До промышленной революции работа в основном выполнялась людьми или животными, полагаясь на рабочих или лошадей, которые приводили в действие мельницы и приводили в движение насосы. В 1782 году Джеймс Ватт и Мэтью Бултон создали паровую машину, которая могла самостоятельно выполнять работу с 12 лошадьми.

Сила пара стала появляться повсюду. Вместо того, чтобы платить ремесленникам за кропотливое прядение шерсти и ткание из нее ткани, люди обратились к текстильным фабрикам, которые производили ткань быстро по более выгодной цене и часто более высокого качества. Вместо того, чтобы сажать и собирать урожай вручную, фермеры смогли приобрести механические сеялки и молотилки, что привело к резкому росту производительности сельского хозяйства. Такие продукты, как бумага и стекло, стали доступными для обычного человека, а качество и доступность образования и здравоохранения резко возросли. Газовые фонари позволили улучшить видимость в темноте, а в городах и поселках развилась ночная жизнь.

Такие продукты, как бумага и стекло, стали доступными для обычного человека, а качество и доступность образования и здравоохранения резко возросли. Газовые фонари позволили улучшить видимость в темноте, а в городах и поселках развилась ночная жизнь.

Одним из результатов роста благосостояния, производительности и технологий стал рост городских центров. Крепостные и крестьяне, изгнанные со своих исконных земель, стекались в города в поисках работы на фабриках, и население городов становилось все более разнообразным.Новое поколение стало меньше заботиться о сохранении семейной земли и традиций и больше сосредоточилось на выживании. Некоторым удалось накопить богатство и подняться вверх для себя и своей семьи. Другие жили в ужасающей нищете и убожестве. В то время как классовая система феодализма была жесткой, а ресурсы для всех, кроме высшей знати и духовенства, ограничены, при капитализме социальная мобильность (как вверх, так и вниз) стала возможной.

Социология зародилась в 18-19 веках промышленной революции.Жизнь быстро менялась, и давние традиции сельскохозяйственных эпох неприменимы к жизни в больших городах. Массы людей переезжали в новую среду и часто оказывались в ужасных условиях грязи, перенаселенности и бедности. Социальные науки возникли в ответ на беспрецедентный масштаб социальных проблем современного общества.

Именно в это время власть перешла из рук аристократии и «старых денег» к новому классу растущей буржуазии, сколотившей состояния при жизни.Новые кадры финансистов и промышленников (такие как Дональд Смит [1-й барон Страткона и Маунт-Ройал] и Джордж Стивен [1-й барон Маунт-Стивен] в Канаде) стали новыми влиятельными игроками, использующими свое влияние в бизнесе, чтобы также контролировать аспекты правительства. В конце концов, опасения по поводу эксплуатации рабочих привели к формированию профсоюзов и законов, устанавливающих обязательные условия для работников. Хотя внедрение новых технологий в конце 20-го века положило конец индустриальной эпохе, большая часть нашей социальной структуры и социальных идей, таких как нуклеарная семья, лево-правое политическое разделение и стандартизация времени, имеют основу в индустриальном обществе.

Постиндустриальное общество

Информационные общества , иногда называемые постиндустриальными или цифровыми обществами, появились недавно.В отличие от индустриальных обществ , которые основаны на производстве материальных благ, информационные общества основаны на производстве информации и услуг.

Цифровые технологии — это паровой двигатель информационных обществ, а такие высокотехнологичные компании, как Apple и Microsoft, являются их версией корпораций по производству железных дорог и стали. Поскольку в основе экономики информационных обществ лежат знания, а не материальные блага, власть принадлежит тем, кто отвечает за создание, хранение и распространение информации.Члены постиндустриального общества, скорее всего, будут работать в качестве продавцов услуг — например, программистов или бизнес-консультантов — вместо производителей товаров. Социальные классы разделены по доступу к образованию, поскольку без технических и коммуникативных навыков люди в информационном обществе не имеют средств для достижения успеха.

4.2. Теоретические перспективы общества

Рисунок 4.6. Изображение универмага T. Eaton Co. в Торонто, Канада, с задней обложки каталога Eaton 1901 года.(Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons) Хотя многие социологи внесли свой вклад в исследования общества и социального взаимодействия, три мыслителя составляют основу современных взглядов. Эмиль Дюркгейм, Карл Маркс и Макс Вебер разработали различные теоретические подходы, чтобы помочь нам понять формирование современного индустриального общества.

Эмиль Дюркгейм и функционализм

Как функционалист, Эмиль Дюркгейм (1858–1917) рассматривал общество, подчеркивая необходимость взаимосвязанности всех его элементов.Для Дюркгейма общество было больше, чем сумма его частей. Он утверждал, что индивидуальное поведение не то же самое, что коллективное, и что изучение коллективного поведения сильно отличается от изучения действий отдельного человека. Общество действовало как внешний сдерживающий фактор для индивидуального поведения. В своем стремлении понять, что заставляет людей действовать одинаково и предсказуемо, он писал: «Если я не подчиняюсь общепринятым нормам, если в моей одежде я не подчиняюсь обычаям, соблюдаемым в моей стране и в моем классе. насмешки, которые я провоцирую, социальная изоляция, в которой я нахожусь, производят, хотя и в ослабленной форме, те же эффекты, что и наказание »(Durkheim 1895).Дюркгейм называл общинные верования, мораль и отношения общества коллективным сознанием .

Дюркгейм также считал, что социальная интеграция , или сила связей, которые люди имеют со своими социальными группами, является ключевым фактором социальной жизни. Следуя идеям Конта и Спенсера, Дюркгейм уподобил общество обществу живого организма, в котором каждый орган играет необходимую роль в поддержании жизни. Дюркгейм утверждал, что даже социально отклоняющиеся члены общества необходимы, поскольку наказания за отклонения подтверждают установленные культурные ценности и нормы.То есть наказание за преступление подтверждает наше нравственное сознание. «Преступление — это преступление, потому что мы его осуждаем», — писал Дюркгейм в 1893 году. «Действие оскорбляет общественное сознание не потому, что оно преступно, а потому, что оно оскорбляет это сознание» (Durkheim 1893). Дюркгейм назвал эти элементы общества «социальными фактами». Этим он имел в виду, что социальные силы следует считать реальными и существующими вне личности.

Как наблюдатель за своим современным социальным миром, особенно за беспокойной историей Франции конца 19 века, Дюркгейм интересовался признаками того, что современное общество находится в процессе социальной дезинтеграции. Его главная забота заключалась в том, что культурный клей, скрепляющий общество, рушился, и что люди становились все более разделенными. В своей книге «Разделение труда в обществе » (1893 г.) Дюркгейм утверждал, что по мере того, как общество становится более населенным, более сложным и сложным в регулировании, основная основа солидарности или единства в рамках социального порядка должна развиваться.

Его главная забота заключалась в том, что культурный клей, скрепляющий общество, рушился, и что люди становились все более разделенными. В своей книге «Разделение труда в обществе » (1893 г.) Дюркгейм утверждал, что по мере того, как общество становится более населенным, более сложным и сложным в регулировании, основная основа солидарности или единства в рамках социального порядка должна развиваться.

Доиндустриальные общества, объяснил Дюркгейм, были объединены механической солидарностью , типом общественного порядка, поддерживаемым посредством минимального разделения труда и общего коллективного сознания.Такие общества допускали низкую степень индивидуальной автономии. По сути, не было различия между индивидуальной совестью и коллективной совестью. Общества с механической солидарностью действуют механически; вещи делаются в основном потому, что так делалось всегда. Если кто-либо нарушал коллективную совесть, закрепленную в законах и табу, наказание было быстрым и карающим. Этот тип мышления был распространен в доиндустриальных обществах, где прочные родственные узы и низкое разделение труда создавали общие морали и ценности среди людей, таких как группы охотников-собирателей.Дюркгейм утверждал, что когда люди склонны выполнять одну и ту же работу, они склонны думать и действовать одинаково.

В индустриальных обществах механическая солидарность заменяется органической солидарностью , социальным порядком, основанным на принятии экономических и социальных различий. Дюркгейм писал, что в капиталистических обществах разделение труда становится настолько специализированным, что каждый занимается разными делами. Несмотря на повышенный уровень индивидуальной автономии — уникальные «личности» и индивидуализм — общество сплочено, потому что каждый зависит от всех остальных.Вместо того, чтобы наказывать членов общества за неспособность ассимилироваться с общими ценностями, органическая солидарность позволяет сосуществовать людям с разными ценностями. Законы существуют как формализованная мораль и основаны на реституции, а не на возмездии или мести.

Законы существуют как формализованная мораль и основаны на реституции, а не на возмездии или мести.

Хотя переход от механической к органической солидарности в конечном итоге выгоден для общества, Дюркгейм заметил, что это может быть время хаоса и «безнормальности». Одним из результатов перехода является социальная аномия .Аномия — буквально «без норм» — это ситуация, в которой общество больше не имеет поддержки твердого коллективного сознания. Нет четких норм или ценностей, которыми можно руководствоваться и регулировать поведение. Аномия была связана с подъемом индустриального общества, которое устранило традиционные способы нравственного регулирования; рост индивидуализма, который снял ограничения на то, чего могли желать люди; и рост секуляризма, который устранил ритуальные или символические фокусы. Во время войны или быстрого экономического развития нормативная база общества также подвергалась сомнению.Люди, изолированные в своих специализированных задачах, обычно отчуждаются друг от друга и от чувства коллективного сознания. Однако Дюркгейм считал, что по мере того, как общества достигают продвинутой стадии органической солидарности, они избегают аномии, заново разрабатывая набор общих норм. Согласно Дюркгейму, когда общество достигает органической солидарности, оно завершает свое развитие.

Карл Маркс и критическая социология

Карл Маркс (1818–1883) предложил одну из наиболее всеобъемлющих теорий развития человеческих обществ от первых охотников-собирателей до современной индустриальной эпохи.Для Маркса основная структура обществ и сил исторических изменений основывалась на идее «основы и надстройки». В этой модели экономическая структура общества составляет основу , на которой покоятся культура и социальные институты, образуя ее надстройку . Для Маркса именно базовый — экономический способ производства — определяет, какими будут культура общества, закон, политическая система, форма семьи и, что наиболее важно, его типичная форма борьбы или конфликта. Каждый тип общества — охотничье-собирательское, скотоводческое, аграрное, феодальное, капиталистическое — можно охарактеризовать как совокупный образ жизни, который строится на различных экономических основах.

Каждый тип общества — охотничье-собирательское, скотоводческое, аграрное, феодальное, капиталистическое — можно охарактеризовать как совокупный образ жизни, который строится на различных экономических основах.

Маркс рассматривал экономический конфликт в обществе как главное средство перемен. В основе каждого типа общества в истории — его экономический способ производства — была своя характерная форма экономической борьбы. Это произошло потому, что способ производства был, по сути, двумя вещами: средства производства общества — все, что используется в производстве для удовлетворения потребностей и поддержания существования (например,g., земля, животные, инструменты, машины, фабрики и т. д.) — и производственные отношения общества — разделение общества на экономические классы (социальные роли, отведенные отдельным лицам в производстве). Маркс исторически отмечал, что в каждую эпоху или тип общества только один класс людей владел средствами производства или монополизировал их. Для разных эпох характерны разные формы собственности и разные классовые структуры: охотники-собиратели (бесклассовая / общая собственность), земледельческие (граждане / рабы), феодальные (лорды / крестьяне) и капитализм (капиталисты / «свободные» рабочие).В результате производственные отношения с момента возникновения частной собственности характеризовались отношениями господства. На протяжении всей истории у классов были противоположные или противоречивые интересы. Эти «классовые антагонизмы», как он их называл, периодически приводят к периодам социальной революции, когда один тип общества становится возможным заменять другой.

Последняя революционная трансформация привела к концу феодализма. Новый революционный класс появился из свободных людей, владельцев мелкой собственности и среднего класса бюргеров средневекового периода, чтобы бросить вызов и ниспровергнуть привилегии и власть феодальной аристократии. Члены буржуазии или класса капиталистов были революционерами в том смысле, что они представляли собой радикальное изменение и перераспределение власти в европейском обществе. Их власть была основана на частной собственности на промышленную собственность, которую они стремились защитить посредством борьбы за права собственности, особенно во время гражданской войны в Англии (1642–1651) и Французской революции (1789–1799). Развитие капитализма открыло период мировой трансформации и непрерывных изменений через разрушение прежней классовой структуры, безжалостную конкуренцию за рынки, внедрение новых технологий и глобализацию экономической деятельности.Как писали Маркс и Энгельс в «Манифесте коммунистической партии »:

Члены буржуазии или класса капиталистов были революционерами в том смысле, что они представляли собой радикальное изменение и перераспределение власти в европейском обществе. Их власть была основана на частной собственности на промышленную собственность, которую они стремились защитить посредством борьбы за права собственности, особенно во время гражданской войны в Англии (1642–1651) и Французской революции (1789–1799). Развитие капитализма открыло период мировой трансформации и непрерывных изменений через разрушение прежней классовой структуры, безжалостную конкуренцию за рынки, внедрение новых технологий и глобализацию экономической деятельности.Как писали Маркс и Энгельс в «Манифесте коммунистической партии »:

Буржуазия, где бы она ни брала верх, положила конец всем феодальным, патриархальным, идиллическим отношениям. Он безжалостно разорвал пестрые феодальные узы, которые связывали человека с его «естественными начальниками», и не оставил никакой другой связи между человеком и человеком, кроме голого личного интереса, кроме бездушной «оплаты наличными». Он утопил самые небесные экстазы религиозного рвения, рыцарского энтузиазма, филистерского сентиментализма, в ледяной воде эгоистических расчетов …Буржуазия не может существовать без постоянной революции в средствах производства и, следовательно, в производственных отношениях, а вместе с ними и во всех отношениях общества … Постоянные революционные преобразования производства, непрерывное нарушение всех социальных условий, вечная неопределенность и волнения отличают буржуазную эпоху от всех предшествующих. Все застывшие, быстро замороженные отношения с их чередой древних и почтенных предрассудков и мнений сметены, все новообразованные устаревают прежде, чем успевают окостенеть.Все твердое растворяется в воздухе, все святое оскверняется, и человек, наконец, вынужден трезво взглянуть в лицо своим реальным условиям жизни и своим отношениям со своим сородичем (1848).

Однако подъем буржуазии и развитие капитализма также породили класс «бесплатных» наемных рабочих, или пролетариат . Пролетариат состоял в основном из гильдийных рабочих и крепостных, которые были освобождены или изгнаны из своего подневольного труда в феодальных гильдиях и сельскохозяйственном производстве и мигрировали в развивающиеся города, где было сосредоточено промышленное производство.Они были «бесплатным» трудом в том смысле, что они больше не были привязаны к феодалам или гильдмастерам. Новые трудовые отношения основывались на контракте. Однако, как указывал Маркс, в действительности это означало, что рабочие могли продавать свой труд как товар кому угодно, но если бы они не продавали свой труд, они бы голодали. У капиталиста не было обязательств обеспечивать им безопасность, средства к существованию или место для жизни, как феодалы сделали для своих крепостных. Источник нового классового антагонизма развился на основе противоречия фундаментальных интересов между буржуазными собственниками и наемными рабочими: когда собственники стремились снизить заработную плату рабочих, насколько это возможно, чтобы снизить издержки производства и сохранить конкурентоспособность, рабочие стремились сохранить прожиточный минимум, который мог бы обеспечить семью и безопасные условия жизни.В результате, по словам Маркса и Энгеля, «общество в целом все больше и больше раскалывается на два огромных враждебных лагеря, на два великих класса, прямо противостоящих друг другу — буржуазию и пролетариат» (1848 г.).

В середине XIX века, когда индустриализация процветала, условия труда становились все более эксплуататорскими. Крупные производители стали были особенно безжалостны, и их предприятия стали называть «сатанинскими мельницами» на основе стихотворения Уильяма Блейка.Коллега и друг Маркса, Фредерик Энгельс, написал Положение рабочего класса в Англии в 1844 , в котором подробно описал ужасные условия.

Таков Старый город Манчестера, и, перечитывая свое описание, я вынужден признать, что вместо того, чтобы преувеличивать, он далеко не настолько черный, чтобы создать истинное впечатление грязи, разрухи и непригодности для жизни, игнорирование всех соображений чистоты, вентиляции и здоровья, которые характеризуют строительство этого единственного района, в котором проживает не менее двадцати — тридцати тысяч жителей.

И такой район существует в самом центре второго города Англии, первого промышленного города мира (1812 г.).

Добавьте к этому долгие часы, использование детского труда и воздействие экстремальных условий жары, холода и токсичных химикатов, и неудивительно, что Маркс называл капитал «мертвым трудом, который, как вампирский, только живет, высасывая живой труд, и живет тем больше, чем больше он сосет труда »(Маркс, 1867).

| Рисунок 4.8. Карл Маркс и Фридрих Энгельс (рис.4.9) проанализировал различия в социальной власти между группами «имущих» и «неимущих». (Фото любезно предоставлено Wikimedia Commons) | Рисунок 4.9. Фридрих Энгельс. (Фото любезно предоставлено Джорджем Лестером / Wikimedia Commons) |

Для Маркса то, что мы делаем, определяет, кто мы есть. То, что значит быть «человеком», определяется способностью, которой мы обладаем как вид, творчески преобразовывать мир, в котором мы живем, для удовлетворения наших потребностей в выживании. Человечество по своей сути — это Homo faber («Человек-Творец»).С исторической точки зрения, несмотря на постоянную природу доминирования одного класса над другим, элемент человечества как создателя существовал. Между рабочим и продуктом существовала, по крайней мере, некоторая связь, усиленная естественными сезонными условиями, восходом и заходом солнца, как мы видим в аграрном обществе. Но с буржуазной революцией и ростом промышленности и капитализма рабочие теперь работали только за заработную плату. Существенные элементы творчества и самоутверждения в свободном распорядке своим трудом были заменены принуждением.Отношение рабочих к своим усилиям больше не было человеческим, а основывалось исключительно на потребностях животных. Как выразился Маркс, рабочий «чувствует себя свободно активным только в своих животных функциях еды, питья и размножения, в лучшем случае также в своем жилище и одежде, и чувствует себя животным в своих человеческих функциях» (1932).

Маркс описал экономические условия производства при капитализме в терминах отчуждения. Отчуждение относится к состоянию, в котором человек изолирован и отделен от своего общества, работы или чувства собственного достоинства и общей человечности.Маркс определил четыре конкретных типа отчуждения, которые возникли с развитием наемного труда при капитализме.

Отчуждение от продукта труда. Промышленный рабочий не имеет возможности прикоснуться к продукту, над которым он или она трудится. Рабочий производит товары, но, в конце концов, товары не только принадлежат капиталисту, но служат для обогащения капиталиста за счет рабочего. На языке Маркса рабочий относится к продукту своего труда «как к чуждому объекту, который имеет над ним [или ее] власть» (1932).Рабочих не волнует, делают ли они часы или автомобили; их волнует только то, что их работа существует. Точно так же работники могут даже не знать или не заботиться о том, какие продукты они вносят. Рабочий на сборочной линии Ford может весь день устанавливать окна на дверях автомобиля, даже не увидев остальную часть автомобиля. Работник консервного завода может всю жизнь чистить рыбу, даже не зная, для каких продуктов они используются.

Отчуждение от процесса труда. Рабочие не контролируют условия своей работы, потому что они не владеют средствами производства.Если кого-то наняли работать в ресторан быстрого питания, ожидается, что этот человек будет готовить еду так, как его учили. Все ингредиенты необходимо комбинировать в определенном порядке и в определенном количестве; нет места для творчества или изменений. Сотрудник Burger King не может решить изменить специи, используемые для картофеля фри, точно так же, как сотрудник сборочной линии Ford не может решить установить фары автомобиля в другом месте. Все решают владельцы, которые затем диктуют рабочие приказы.Рабочие относятся к собственному труду как к деятельности, которая им не принадлежит.

Отчуждение от других. Рабочие скорее конкурируют, чем сотрудничают. Сотрудники борются за временные интервалы, бонусы и гарантии занятости. За инвестиции конкурируют разные отрасли и разные географические регионы. Даже когда рабочий работает ночью и идет домой, конкуренция не заканчивается. Как прокомментировал Маркс в «Манифест Коммунистической партии »: «Как только эксплуатация рабочего со стороны фабриканта заканчивается, когда он получает свою заработную плату наличными, на него нападает другая часть буржуазии, помещик, лавочник, ростовщик »(1848).

Рабочие скорее конкурируют, чем сотрудничают. Сотрудники борются за временные интервалы, бонусы и гарантии занятости. За инвестиции конкурируют разные отрасли и разные географические регионы. Даже когда рабочий работает ночью и идет домой, конкуренция не заканчивается. Как прокомментировал Маркс в «Манифест Коммунистической партии »: «Как только эксплуатация рабочего со стороны фабриканта заканчивается, когда он получает свою заработную плату наличными, на него нападает другая часть буржуазии, помещик, лавочник, ростовщик »(1848).

Отчуждение от человечества. Конечным результатом индустриализации является потеря связи между работником и тем, что делает его или ее по-настоящему человеком. Маркс определяет человечество как «сознательную жизнедеятельность», но в условиях наемного труда это воспринимается не как самоцель, а только как средство удовлетворения самых низменных животных потребностей. «Видовое существо» (то есть сознательная деятельность ) подтверждается только тогда, когда люди могут создавать и производить свободно, а не просто когда они работают, чтобы воспроизвести свое существование и удовлетворить насущные потребности, как животные.

В целом, отчуждение в современном обществе означает, что люди не могут контролировать свою жизнь. Нет ничего, что связывало бы рабочих с их профессией. Вместо того, чтобы гордиться своей идентичностью, например, часовщиком, автомобилестроителем или шеф-поваром, человек — просто винтик в машине. Даже в феодальных обществах люди контролировали способ своего труда относительно того, когда и как он выполнялся. Но почему же тогда современный рабочий класс не восстает и не восстает?

В ответ на эту проблему Маркс разработал концепцию ложного сознания .Ложное сознание — это состояние, при котором убеждения, идеалы или идеология человека не отвечают его собственным интересам. Фактически пролетариату навязывается идеология господствующего класса (в данном случае буржуазных капиталистов). Такие идеи, как упор на конкуренцию, а не на сотрудничество, на то, что тяжелый труд сам по себе является наградой, что отдельные люди являются изолированными хозяевами своего состояния и разорения, и т. Д., Несомненно, приносят пользу владельцам индустрии. Следовательно, в той степени, в которой рабочие живут в состоянии ложного сознания, они менее склонны подвергать сомнению свое место в обществе и брать на себя индивидуальную ответственность за существующие условия.

Такие идеи, как упор на конкуренцию, а не на сотрудничество, на то, что тяжелый труд сам по себе является наградой, что отдельные люди являются изолированными хозяевами своего состояния и разорения, и т. Д., Несомненно, приносят пользу владельцам индустрии. Следовательно, в той степени, в которой рабочие живут в состоянии ложного сознания, они менее склонны подвергать сомнению свое место в обществе и брать на себя индивидуальную ответственность за существующие условия.

Поскольку «сознание», как и другие элементы надстройки, является продуктом лежащей в основе экономики, Маркс предположил, что ложное сознание рабочих в конечном итоге должно быть заменено классовым сознанием , осознанием своих фактических материальных и политических интересов как членов единого класса. В Коммунистический манифест , Маркс и Энгельс писали,

Оружие, которым буржуазия низвергла феодализм, теперь обращено против самой буржуазии.Но не только буржуазия выковала оружие, несущее себе смерть; он также вызвал к жизни людей, которые будут владеть этим оружием — современный рабочий класс — пролетариев (1848 г.).

По мере того, как капитализм развивал индустриальные средства, с помощью которых можно было решить проблемы экономической нехватки, в то же время усиливая условия эксплуатации из-за конкуренции за рынки и прибыли, возникли бы условия для успешной революции рабочего класса.Вместо того чтобы существовать как бессознательный «класс сам по себе», пролетариат станет «классом для себя» и будет действовать коллективно, чтобы произвести социальные изменения (Маркс и Энгельс 1848). Вместо того чтобы быть просто инертной прослойкой общества, класс мог бы стать сторонником социальных улучшений. Только как только общество войдет в это состояние политического сознания, оно будет готово к социальной революции. В самом деле, Маркс предсказал, что это будет окончательным исходом и крахом капитализма.

Рисунок 4.10. Чарли Чаплин в Новое время (1936). Сделали ли технологии этот вид труда более или менее отчуждающим? (Фото любезно предоставлено Insomnia Cured Here, использовано по лицензии CC-BY-SA)

Сделали ли технологии этот вид труда более или менее отчуждающим? (Фото любезно предоставлено Insomnia Cured Here, использовано по лицензии CC-BY-SA)Макс Вебер и Rationalization

Как и другие социальные мыслители, обсуждаемые здесь, Макс Вебер (1864–1920) был озабочен важными изменениями, происходящими в западном обществе с приходом капитализма. Подобно Марксу и Дюркгейму, он опасался, что капиталистическая индустриализация окажет негативное влияние на людей.

Веберский анализ современного общества сосредоточен на концепции рационализации . Возможно, основная цель всего социологического творчества Вебера заключалась в том, чтобы определить, как и почему западная цивилизация и капитализм развивались, где и когда они развивались. Почему Запад был Западом? Ключом к его ответу было то, что в других местах рационализация развивалась иначе, чем в западном обществе. Рационализация относится к общей тенденции в современном обществе к трансформации всех институтов и большинства сфер жизни путем применения рациональности.Он преодолевает формы магического мышления и заменяет их расчетом. Рациональное общество — это общество, построенное на рациональных формах организации, технологий и эффективности, а не на религии, морали или традициях. Старые стили социальной организации, будь то политическая, экономическая, военная или что-то еще, основанные на других принципах, не могли конкурировать с эффективностью рациональных стилей организации и постепенно были заменены. Вопрос Вебера заключался в том, каковы последствия рациональности для повседневной жизни, для общественного строя и для духовной судьбы человечества?