Авторитаризм. Термины и определения. — В поисках утраченного — LiveJournal

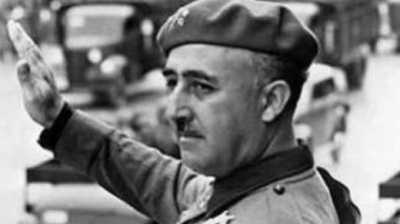

Генерал Франко

К написанию сего поста меня подвигло общение с одним молодым человеком на тему тоталитаризма. Из которого я понял, что усилиями журналистов определённого толка в мозг молодёжи (и не только) вбита следующая схема: Тоталитаризм (абсолютное Зло) – Авторитаризм (нечто переходное) – Демократия (абсолютное Добро). Излишне говорить, что это абсолютно ненаучно, поскольку подлинная наука всегда находится за гранью нравственных категорий. Следование этой схеме приводит её адептов к довольно абсурдному выводу, что в позднем СССР был авторитаризм. Т.е. М.С.Горбачев – это такой советский генерал Франко (можете смеяться). Поэтому прежде чем обратиться к тоталитаризму, я решил остановиться на авторитаризме, так как без понимания этого явления, нельзя понять ни суть тоталитаризма, ни причин, по которым он подвергнут остракизму в современном западном обществе. Так что же такое авторитаризм?

Авторитаризм (от лат. auctoritas — власть, влияние) — Форма власти, при которой носитель власти (например, диктатор, группа людей, руководитель предприятия или член семьи) провозглашает сам себя имеющим право на власть. Обоснованием для существования такой власти является исключительно мнение на этот счёт носителя данной власти.

Авторитаризм как форма политической власти часто сочетается с Автократией (Форма отношения к власти) и Диктатурой (Форма осуществления власти), хотя это не обязательно. Например, любая революция, в том числе демократическая, будет проявлением авторитаризма (так как революция происходит тогда, когда существующая правовая система не может справиться с текущей ситуацией, а иной правовой системы пока не существует; революция полностью ломает существующую правовую систему и, находясь таким образом в правовом вакууме, авторитарно объявляет себя носителем власти).

К авторитарным режимам можно отнести восточные деспотии, тирании, олигархии, диктатуры Древнего Рима; феодальные государства средневековой Европы; политические режимы части европейских стран в период между Первой и Второй мировыми войнами, а в наши дни — многие государства Азии и Африки. Отличительные признаки авторитаризма: чрезмерная централизация власти; монополизация власти одной группой, лицом или партией; формирование элиты на основе наследования или кооптации; ограниченный плюрализм; широкое использование силовых структур для удержания власти. При авторитаризме могут существовать представительные органы власти, выборы, оппозиция . Однако их функционирование достаточно ограничено и носит формальный характер. Причинами сохранения авторитаризма в современном мире являются: неразвитость гражданского общества и экономическая отсталость; преобладание вертикальных связей и отношений патронажно-клиентального типа в обществе; господство подданнического типа политической культуры; высокая степень конфликтности в развивающихся обществах. Существуют различные типы авторитаризма — военный, олигархический, популистский, бюрократический, «авторитаризм развития».

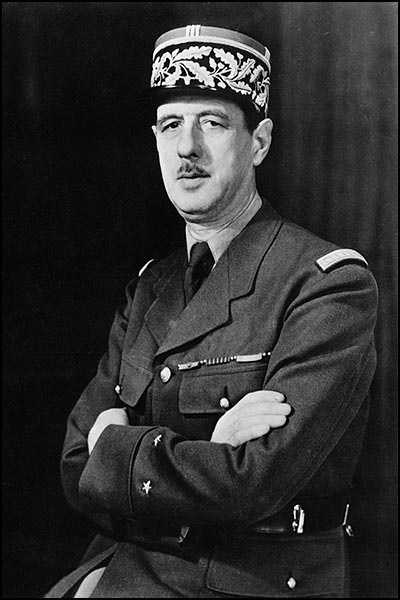

Авторитаризм предполагает более или менее высокую степень ограничения политических свобод, прежде всего свободы деятельности оппозиционных организаций и прессы, концентрацию основной (или почти всей) государственной власти в руках одного лица (президента, монарха, премьер-министра) или группы лиц. Выборы и референдумы проводятся под контролем правительства и часто носят формальный или фальсифицированный характер. Реальный механизм власти и характер общественно-политических отношений расходятся с нормами конституции и законов либо последние сами изменяются в антидемократическом духе. Авторитарные режимы по степени выраженности своих черт могут варьировать от весьма умеренных (напр., режим де Голля во Франции в 1958- 1969гг.) до открытой диктатуры (военной, военно-полицейской и т.п.).

Генерал де Голль

В настоящее время в большинстве современных стран мира установились авторитарные политические порядки. Причем немало ученых как в прошлом, так и в настоящем весьма позитивно оценивали и оценивают данный тип организации власти. Так, еще в XVIII в. французские мыслители Ж. Де Местр и Л. Де Бональд, рассматривая авторитет как стержень государственного порядка, видели в нем альтернативу хаосу, способ установления равновесия между борющимися в обществе группами. Испанец Д. Кортес видел в авторитарном политическом порядке, обеспечивающем святость повиновения, условие сплоченности нации, государства и общества. О. Шпенглер также считал, что, в отличие от либерализма, порождающего анархию, авторитаризм воспитывает дисциплину и устанавливает в обществе необходимую иерархию. Многие ученые и политики рассматривают данный тип властвования (как, например, И. Ильин, в виде «авторитарно-воспитывающей диктатуры») в качестве наиболее оптимальной формы политического обеспечения перехода отсталых стран к современной демократии.

Авторитарные режимы формируются, как правило, в результате государственных переворотов, или «ползучей» концентрации власти в руках лидеров или отдельных внутриэлитарных группировок. Складывающийся таким образом тип формирования и отправления власти показывает, что реально правящими силами в обществе являются небольшие элитарные группировки, которые осуществляют власть либо в форме коллективного господства (например, в виде власти отдельной партии, военной хунты), либо в форме режима единовластия того или иного, в том числе харизматического, лидера. Причем персонализация правящего режима в облике того или иного правителя выступает наиболее часто встречающейся формой организации авторитарных порядков.

Но в любом случае главной социальной опорой авторитарного режима, как правило, являются группы военных («силовиков») и госбюрократия. Однако, эффективно действуя в целях усиления и монополизации власти, они плохо приспособлены для обеспечения функций интеграции государства и общества, обеспечения связи населения с властью. Образующаяся в результате дистанция между режимом и рядовыми гражданами имеет тенденцию к увеличению.

К числу общих черт всех авторитарных режимов относят также следующие:

характерно слияние законодательной, исполнительной и судебной властей, либо их формальное, показное разделение;

в социальном плане авторитаризм пытается стать выше классовых различий, выразить общенациональный интерес, что сопровождается социальной демагогией, популизмом;

во внешней политике для него характерны агрессивные имперские установки.

Все эти характеристики дают в сумме явление авторитаризма только в том случае, если наличествует его духовный и практический стержень — авторитет. Под авторитетом понимается общепризнанное неформальное влияние отдельной личности или какой-то организации в различных сферах жизни общества. В более узком смысле авторитет — одна из форм осуществления власти, стоящей выше права.

М. Вебер выделял три типа авторитета:

основанный на рациональном знании;

основанный на традиции;

основанный на харизме вождя.

В первом случае носителем авторитета является учитель-пророк, во втором — проповедник, в третьем — вождь. Без личности такого рода авторитаризм невозможен. Она является знаком, символизирующим единство нации, ее суверенитет, ее великое прошлое, настоящее и будущее.

Авторитарные правительства могут добиваться признания не только силой, с помощью массового истребления, но и более гуманными средствами. На протяжении тысячелетий они опирались главным образом на традиционный и харизматический способы легитимации. В XX в. в целях легитимации широко используется националистическая идеология. Большинство авторитарных режимов в Азии, Африке и Латинской Америке оправдывали своё существование необходимостью национального освобождения и возрождения.

Перон

В последние десятилетия авторитарные политические системы очень часто используют некоторые демократические институты — выборы, плебисциты и т. п. — для предания себе респектабельности в глазах международного сообщества и собственных граждан, уклонения от международных санкций. Так, например, неконкурентные или полуконкурентные выборы использовались авторитарными или полуавторитарными режимами в Мексике, Бразилии, Южной Корее, Казахстане, России и многих других государствах. Отличительной чертой таких выборов является ограниченная или лишь видимая конкурентность (когда все кандидаты угодны властям), полная или частичная контролируемость властями их официальных итогов. При этом у властей существует много способов обеспечить себе формальную победу: монополия на средства массовой информации, отсеивание неугодных лиц ещё на стадии выдвижения кандидатов, прямая фальсификация бюллетеней или результатов голосования и т. п.

Условия возникновения режима авторитарной власти:

Социальный и политический кризис общества, выражающий переходный характер переживаемого времени. Для такого кризиса характерна ломка устоявшихся традиций, образа жизни, исторического уклада, которая связана с резкой модернизацией основных сфер общественной жизни и совершается в течение одного – двух поколений.

С ломкой исторического уклада жизни общества связано размывание наличной социально-классовой структуры, происходит маргинализация основной массы населения. Появление больших масс людей, “выбитых” из традиционных “гнезд” существования, лишенных собственности и видящих в государстве и олицетворяющей его фигуре вождя единственный шанс на выживание, в значительной мере радикализирует социальное и политическое поведение маргинальных переходных слоев, повышает степень их активности, заряженной отрицательной энергией разрушительства.

В сфере социальной психологии и идеологии нарастают настроения заброшенности и отчаяния, стремление к “восстановлению” социальной справедливости путем установления поголовного равенства, потребительское отношение к жизни берет верх над этикой производительного труда. Рождается образ врага народа, персонифицируемого в лице какого-либо общественного института, социальной группы или нации. Возникает культ личности вождя, с которым связываются последние надежды на преодоление кризиса.

В большой степени возрастает роль исполнительных органов государственной власти и основной военной силы — армии, обращаемой внутрь общества. Особое значение приобретает бюрократия, без которой невозможно функционирование, более или менее успешное, исполнительной власти в условиях нарастающего кризиса и которая становится источником и хранителем власти, стоящей над обществом.

Наконец, решающим условием возникновения авторитаризма является лидер, обладающий авторитетом, признаваемый большинством нации, что обеспечивает возможность бескровного, мирного захвата власти определенной политической группировкой. В ином случае неизбежна гражданская война, решающая спор между партиями и вождями.

Поскольку режим авторитарной власти появляется не столько в результате случайного стечения обстоятельств, но всегда в той или иной мере выражает историческую необходимость, постольку он не может оцениваться однозначно. Наряду с авторитарными режимами консервативного (Сулла в Древнем Риме) или откровенно реакционного толка (Гитлер, например), были и такие, которые играли прогрессивную роль в историческом развитии своей страны, например, Наполеон, Бисмарк, Петр I.

utvamu.livejournal.com

Авторитарные правители и информация | Intersection

«Друзьям – факты, врагам – зазеркалье». Так мог бы звучать лозунг российской кампании по превращению информации в оружие, запущенной после того, как разразился так называемый «украинский кризис». В основе этого лозунга лежит предположение о том, что Владимир Путин располагает всей полнотой информации. Со стороны это может выглядеть вполне вероятным, но тем, кто следит за событиями в России, следует иметь в виду, что Путин опирается на информацию, которую предоставляет ему его администрация и различные разведслужбы. А что, если старое ленинское различие между «официальной» и «неофициальной» информацией начинает терять смысл, и у президента возникают проблемы с получением «полной и достоверной информации»?

Информация и стабильность режима

Несмотря на вездесущие черный пиар, политическую “драматургию” и компромат, а точнее благодаря им, в недемократических странах возникает дефицит информации. Авторитарная стабильность поддерживается не только благодаря высоким экономическим показателям и другим формам легитимности, а также кооптации влиятельных групп элиты, но и за счет подавления публичного проявления инакомыслия и свободного выражения мнения.

Эта нехватка информации становится проблематичной. Во-первых, в силу природы механизма завоевания и удержания власти становится все сложнее улавливать настроение как простых избирателей, так и элиты. Стало быть, существует опасность, что власть утрачивает способность предвосхищать возможные коллективные акции населения, такие как забастовки или массовые выступления протеста, а также потенциальный «дворцовый переворот» со стороны конкурирующих групп элиты. Во-вторых, региональные элиты стремятся к максимизации своих выгод, и центру приходится вкладывать немалые усилия для того, чтобы адекватно оценить качество их работы и лояльность (к примеру, противостояние Кадырова и федеральных силовиков). Эта проблема в целом свойственна большим многонациональным государствам, коим и является Россия.

Для решения информационной проблемы в распоряжении власти есть три механизма: выборы, рейтинги и, в последнее время, социальные сети.

Регулярные выборы

Согласно формулировке политологов Дженнифер Ганди и Адама Пшеворского, «в условиях диктатуры партии не соперничают друг с другом, на выборах нет выбора, а законодательные собрание не создают законность». Это, однако, не означает, что выборы являются чистой показухой с целью имитации демократии. Даже если они и не являются свободными и честными, выборы выполняют информационную функцию, благодаря которой уменьшается риск «насильственного отстранения от власти» автократического правителя. Собранная в ходе выборов информация может быть использована для выявления как базы поддержки власти, так и электората, готового активно поддержать оппозицию. Применяя тактику кнута и пряника патронажное государство может вознаградить тех, кто его поддерживает посредством перераспределения бюджетных средств или назначений на ответственные посты. А сторонников оппозиции наказать увольнениями или заключением в тюрьму.

Рейтинги

Российский президент и его советники помешаны на рейтингах. Зацикленность на измерении общественного мнения при Путине получила наименование «рейтингократии». Президентский пиар основывается на информации, полученной в результате опросов общественного мнения, и выстраивается таким образом, «чтобы создать петлю обратной связи с различными социальными и политическими группами российского электората». Ежегодное общение Путина с народом в прямом эфире следует воспринимать не как бессмысленное шоу, но как гигантский опрос общественного мнения, который подвергаются тщательному анализу.

Результаты опросов, проводимых такими институтами изучения общественного мнения как Левада-центр, ВЦИОМ или ФОМ, общедоступны, и являются значимым источником легитимации, даже если и искажают реальность, что обусловлено страхом и конформизмом респондентов.

Некоторые опросы проводились по заказу президентской администрации для принятия внутренних решений, и их методика существенно отличается от остальных. Она рассчитана на получение более достоверных результатов. Решение Путина о референдуме по вопросу о судьбе Крыма было принято только после проведения на полуострове социологических исследований. Среди других важных способов замера следует упомянуть рейтинги губернаторов и тщательный надзор Главного контрольного управления за исполнением президентских нормативных актов.

Социальные сети

Несмотря на то, что в свое время сначала интернет, а затем и социальные сети воспринимались как катализаторы акций протеста и смены режимов, авторитарные системы быстро освоили технологию использования их в собственных целях, а именно – поддержания стабильности режима. Гарвардский профессор Гэри Кинг и его коллеги убедительно доказали, что в Китае социальные сети стали великолепным средством получения информации о взглядах населения на политику властей и его отношении к государству. Критика государства и его лидеров дозволяются до определенного момента. Цензура вмешивается в массовых масштабах лишь когда комментарии в соцсетях порождают общественную мобилизацию, стимулируют ее или же являются ее проявлением.

В 2012 году Вячеслав Володин внедрил в президентскую администрацию программное обеспечение российского производства «Призма», которое позволяет просматривать до 40 миллионов пользователей русскоязычных социальных сетей. Константин Костин, работавший с «Призмой» в кремлевском Управлении внутренних дел, использует в своем Фонде развития гражданского общества (поддерживающем тесные связи с президентской администрацией) платформу Crimson Hexagon для измерения настроений и группирования тем.

Украинский кризис и информация

Поступает множество сведений, указывающих на то, что Путин во все большей степени отстраняется от происходящего в стране, поскольку он получает информацию, основанную на предвзятой подборке фактов и недобросовестных оценках. В его действиях может сохраняться элемент рациональности, но время от времени он начинает искренне верить в вымыслы, такие как приписываемое Мадлен Олбрайт заявление, которое было сообщено российскими ясновидящими, прочитавшими ее мысли.

Кампания протестов 2011/2012 годов, вызванная результатами выборов, показала, что значительное количество избирателей сумели скоординировать и мобилизовать свои усилия, несмотря на административный контроль над традиционными СМИ. Это указывает на серьезные изъяны в ранее существовавшей системе обратной связи.

Если бы за протестами последовала либерализация, то это означало бы послабления в политике Кремля. Однако был взят курс на поощрение лояльности вместо компетентности и отражения настроений недовольной части общества и элиты.

И хотя в ближайшем будущем политические протесты в России маловероятны, а федеральные выборы назначены лишь на 2016 и 2018 годы, социально-экономические выступления во все большей степени выглядят неизбежными, что указывает на расширяющийся провал в системе обратной связи.

Опросы общественного мнения не смогли предсказать волну протестных выступлений 2011/2012 годов и успех Навального на выборах мэра Москвы в 2013 году. Лишь исследовательская группа Михаила Дмитриева сумела выявить протестный потенциал до того, как протесты разразились в 2011 году, но в качестве метода они использовали фокус-группы. Высокие рейтинги Путина, показатели которых достигают 84%, являются аномалией и формой негативной мобилизации в чрезвычайных обстоятельствах. Хотя, как казалось бы, это должно было свидетельствовать о подавляющей поддержке режима, на самом деле эти 84% представляют для режима большую опасность, чем отказавшие президенту в поддержке 16%.

Дело в том, что об этих 84% не известно практически ничего, за исключением лишь того, что они умеют поддакивать. Растягивание этих чрезвычайных обстоятельств на долгие времена путем раздувания угрозы со стороны внутренних и внешних врагов в корне подрывает петлю обратной связи, которую могут обеспечить опросы общественного мнения.

В отличие от Китая, у России нет армии цензоров, чтобы отслеживать социальные СМИ. Россия, похоже, сосредоточилась не столько на сборе информации, сколько на распространении дезинформации, используя при этом армию петербургских троллей, которые химичат с Википедией и т.п. Вступивший в силу в августе 2014 года «Закон о блоггерах» также свидетельствует скорее о тенденции установления общего контроля и давления, нежели о сосредоточении усилий лишь на тех, кто обладает потенциалом мобилизации на коллективные акции.

ЕС должен серьезно отнестись к милитаризации информации Россией. Аналитикам ЕС следует тщательно отслеживать, какие группы элиты собирают и контролируют потоки информации в России, и на кого эта информация направлена. Однако путинская программа превращения информации в оружие несет опасность и внутреннего характера: рано или поздно путинский режим реально ощутит на себе угрозу, которую таит в себе зазеркалье. Смешивание фактов и вымыслов, а также использование дезинформации существенно подрывают способность режима собирать информацию посредством выборов, рейтингов и социальных сетей.

Превращая информацию в оружие, путинский режим, возможно, подрубает сук, на котором сидит, поскольку российское «зазеркалье» представляет для Путина такую же угрозу, что и для ЕС.

Photo

intersectionproject.eu

📌 Авторитаризм — это… 🎓 Что такое Авторитаризм?

тип политического режима, характеризующийся концентрацией власти в руках одного человека или потестарного органа, но при наличии ее определенных ограничений. Авторитаризм является свойством любой социальной системы, основанной на доминировании и навязывании воли большинству. Авторитарность — односторонняя властность, господство управляющих над управляемыми. Формы: абсолютная монархия, диктатура, теократические и посттоталитарные режимы. К авторитаризму могут привести пограничные способы разрешения политических проблем (качественные реформы, перестройки, преобразования общества; а также революции и войны). Авторитаризм имеет существенные отличия от тоталитарного режима (см: «Тоталитаризм»): ограничения свободы в значительной степени носят разрешительный характер, а ограничиваются не личные, а политические права и свободы; опору режим имеет не в идеологии или политической партии, а в армии, традиционной религии и т. п.; не стремится создать и внедрить в общество новую систему ценностей, «нового человека» и пр.; нуждается в более широкой и устоявшейся социальной базе; не ставит целью уничтожения гражданского общества и не носит всепроникающего характера; он более мобилен, восприимчив к новациям; направлен на сохранение традиционных структур. Авторитаризм имеет ограничения своей власти: экономические (допускает многообразие форм собственности), политические (зачастую имеет опору в блоке партий или движений), социальные (не претендует на введение единообразия, уничтожая враждебные слои, классы и т. п.), идеологические (допускает ограниченное и латентное существование иных, кроме традиционных, систем ценностей). Традиции (и отчасти — начала законности) — основные ограничители власти авторитаризма. Но у него есть и общие черты с тоталитаризмом: нет легитимного механизма преемственности и передачи государственной власти; права граждан и организаций сужены; серьезная политическая оппозиция запрещена; политическое поведение граждан и их организаций подвергнуто строгой регламентации и пр. Авторитаризм в управлении опирается на жесткую централизацию государственной власти и командные методы руководства. Не стремясь к уничтожению гражданского общества, авторитарный режим просто паразитирует на его слабости и неразвитости, довольствуясь легальностью и лояльностью институтов последнего. Поэтому, сохранив основы автономии и будущего развития общества, авторитаризм, как правило, медленно либерализируется в сторону демократии. Поэтому авторитарные режимы, — скорее, можно назвать прагматическими диктатурами в отличие от идеократических тоталитарных.Политология. Словарь. — М: РГУ. В.Н. Коновалов. 2010.

Политология. Словарь. — РГУ. В.Н. Коновалов. 2010.

dic.academic.ru

Авторитарное государство Википедия

Авторитари́зм (от лат. auctoritas «власть, влияние») — политический режим, при котором носитель власти (например диктатор и т. д.) провозглашает сам себя имеющим право на власть. Обоснованием для существования такой власти является исключительное мнение на этот счёт носителя данной власти. Авторитаризм как форма политической власти часто сочетается с автократией (Форма отношения к власти) и диктатурой (Форма осуществления власти), хотя это не обязательно. Например, любая революция, в том числе демократическая, будет проявлением авторитаризма (так как революция происходит тогда, когда существующая правовая система не может справиться с текущей ситуацией, а иной правовой системы пока не существует. Революция ломает существующую правовую систему и объявляет себя носителем власти).

Происхождение термина

Термин «авторитаризм» был введён в научное обращение теоретиками Франкфуртской школы, означал определённый набор социальных характеристик, присущих как политической культуре, так и массовому сознанию в целом.

Авторитаризм — это, во-первых, социально-политическая система, основанная на подчинении государству или его лидерам. Во-вторых — социальная установка или черта личности, характеризующаяся уверенностью в том, что в обществе должна существовать строгая и безусловная преданность правителю, беспрекословное подчинение людей авторитетам и властям.

Политический режим, соответствующий принципам авторитарности, означает отсутствие подлинной демократии, как в отношении свободного проведения выборов, так и в вопросах управления государством. Часто сочетается с диктатурой отдельной личности (группы личностей — олигархией), которая проявляется в той или иной степени.

Типология

Одна из самых удачных типологий авторитарных режимов принадлежит немецкому политологу Дирку Берг-Шлоссеруruen. Он выделял следующие разновидности авторитаризма:

- Традиционные абсолютистские монархии (примеры: Эфиопия до 1974 г., Непал до 2007 г., Марокко, Саудовская Аравия и другие).

- Традиционные авторитарные режимы олигархического типа. Характерны для стран Латинской Америки (примеры: Гватемала, Куба до 1959 г., Никарагуа до 1979 г. и другие).

- Гегемонистский авторитаризм новой олигархии (примеры: Камерун, Тунис, Филиппины при Ф. Маркосе в 1972—1985 гг.).

- Ряд стран «социалистической ориентации» со всеми особенностями восприятия социализма, его типов, эгалитаристских традиций собственной культуры и так далее (примеры: Россия, Белоруссия, Казахстан, Алжир, Мьянма, Гвинея, Мозамбик, Венесуэла, Танзания).

- Военные режимы (примеры: режим Г. А. Насера в Египте, Х. Перона в Аргентине, авторитарные режимы в Ираке, Перу, Пиночета в Чили, Иди Амина в Уганде и другие).

- Неоавторитарные режимы. При них допускается оппозиция, проводятся выборы и в общем создаётся иллюзия демократии, свободы слова и прочего. Однако, результаты выборов фальсифицируются, а за СМИ и людьми всё также осуществляется жёсткий контроль. (Пример: Мексика, КНР)[1]

Также следует выделить как разновидность авторитаризма теократические режимы, когда политическая власть сконцентрирована в руках духовенства (например в Иране).

В настоящее время имеет место национальный авторитаризм (его предпосылки заметны в Узбекистане, Туркменистане, Казахстане). Для такого типа авторитаризма характерно доминирование в элитарной группировке, органах власти одной этнической группы. Наблюдается стремление создать различные льготы для представителей определённой национальности, в то время как деятельность иных этнических групп признаётся оппозиционной.

Кроме того, выделяется такой вид авторитарного режима как корпоративный авторитаризм, при котором власть находится в руках олигархических, бюрократических или теневых группировок, которые совмещают в себе и власть, и собственность. Из-за этого всеми решениями государства, по сути, управляют эти группировки, которые используют ветви государственной власти в своих интересах[2].

Отличие авторитаризма от тоталитаризма

- Главное отличие авторитаризма от тоталитаризма в том, что авторитарная власть основывается на личности лидера, его способности удержать власть и привлекать сторонников. В то время как в тоталитарных государствах лидера выдвигает уже правящая элита (например правящая партия или религиозная организация), и система власти завязана на главенствующей роли этой элиты и её идеологии. Авторитарный режим часто заканчивается со смертью харизматичного лидера, не оставившего столь же сильного преемника. Тоталитарный режим более стойкий и рушится лишь в случае разрушения всей системы и её идеологии.

- Также, различаются цели тоталитарного и авторитарного режимов. Тоталитаризм часто связан с желанием построить утопическое государство («Третий Рейх», коммунизм в СССР и проч.), в то время как авторитаризм предназначен для решения конкретных задач, быстрой мобилизации всего государства.

- Принцип тоталитарного режима — «разрешено то, что приказано властью», а принцип авторитарного — «разрешено то, что не имеет отношения к политике»[3].

- В отличие от тоталитаризма, при авторитаризме отсутствует единая идеология, власть не подкрепляет свои действия какими-либо идеологическими мотивами. Народ при авторитарной власти в принципе не идеологизирован, так как он полностью отстранён от политической жизни[4].

| Тоталитаризм | Авторитаризм | |

|---|---|---|

| Харизма | Бывает как низкая, так и высокая | Высокая |

| Роль лидера | Лидер как функция | Лидер как индивидуум |

| Идеология | Присутствует | Может как присутствовать, так и отсутствовать [источник не указан 1842 дня] |

| Ограничение плюрализма | Присутствует | Отсутствует, хотя возможен запрет оппозиционных политических партий [источник не указан 2886 дней] |

| Легитимность | Часто присутствует | Может как присутствовать, так и отсутствовать |

«Поэтому оппозиция авторитаризму, как правило, существует, хотя и существенно отличается от оппозиций в условиях демократии. Что отличает оппозиции в условиях авторитаризма и демократии, так это уровень их терпимости к правящей политической группировке. Нетерпимость режима с необходимостью порождает адекватную реакцию со стороны оппозиции — её главной целью и смыслом деятельности становится устранение режима с политической сцены. Естественно, что избираемые для этого средства далеко не всегда являются правовыми и часто вступают в конфликт с тем, что является официально признанным».

Признаки авторитарного режима

Авторитарный режим имеет следующие характерные признаки[6]:

- Отчуждение народа от власти: сужена или сведена на нет сфера применения принципов выборности государственных органов и должностных лиц, гласности их деятельности, подотчётности и подконтрольности их населению.

- Значительный централизм в руководстве обществом: происходит концентрация и централизация власти в руках определённой личности, группы людей или нескольких тесно взаимосвязанных государственных (либо партийных) органов, решения которых должны выполняться беспрекословно. Разделение властей, направленное на предотвращение необоснованной их концентрации, отсутствует. При этом исполнительная власть становится выше законодательной и судебной.

- Руководство и управление обществом во всех сферах жизнедеятельности осуществляется в основном командно-административными, приказными методами: на всех уровнях государственного механизма господствует правило жёсткого обязательного подчинения нижестоящих звеньев вышестоящим. Государство обладает правом вмешиваться в любую область жизни, контролировать деятельность всех сторон жизнедеятельности общества.

- Доминирование в политической системе одной, правящей партии: разрешаются только те политические объединения, которые выступают на стороне существующего режима или лояльны по отношению к нему. С другой стороны, те организации, которые угрожают его власти, оказываются вне закона. Государство терпит легальную оппозицию, но сужает пространство её деятельности.

- Во многом неправовой характер деятельности власти: роль права и закона в условиях авторитарного режима становится второстепенной — власть получает полномочия, законом не ограниченные и закону не подчиненные.

- Ущемление прав и свобод граждан: для авторитаризма характерно «неприятие» демократических прав и свобод, режим отменяет юридически или сводит на нет фактически большинство демократических прав и свобод граждан. Отсутствуют какие-либо реальные гарантии прав личности, социальных общностей, организаций. Личность отчуждается от власти и превращается в объект манипулирования.

- Армия, полиция, органы безопасности используются для подавления оппозиционных сил, выступающих против режима, служат инструментом и основной опорой власти: насилие является преимущественным средством для решения любых проблем.

- Все средства массовой информации и само их содержание берутся под строгий контроль государства: СМИ разрешается критиковать отдельные недостатки государственной политики и отдельных должностных лиц, но в целом СМИ должны сохранять лояльность к режиму. Может существовать цензура как специальный государственный институт.

Авторитарный режим — это «компромисс» между тоталитаризмом и демократией, он является переходным от тоталитаризма к демократии, равно как от демократии к тоталитаризму[источник не указан 1097 дней]. Авторитарный режим близок к тоталитарному по политическому признаку, а к демократии — по экономическому, то есть люди, не имея политических прав, имеют всю полноту экономических прав.

Однако при любом авторитарном режиме контроль правительства над обществом не является всеобъемлющим, что и отличает его от тоталитаризма[7].

См. также

Примечания

Литература

Ссылки

wikiredia.ru