Виды монархии: понятия и классические признаки

Что такое монархия? Чаще всего это слово вызывает у людей ассоциации с чем-то пышным, величественным и абсолютным. В данной статье мы рассмотрим не только общее понятие, но и виды монархии, ее предназначение и цели как во многовековой истории человечества, так и в настоящий момент. Если кратко обозначить тему статьи, то ее можно сформулировать так: «Монархия: понятие, признаки, виды».

Какой вид правления называют монархией?

Монархия – это один из видов правления, который предполагает единоличное руководство страной. Другими словами, это такое политическое устройство, когда вся власть находится в руках одного человека. Такой правитель называется монархом, но в разных странах можно услышать иные титулы, а именно: император, шах, король или королева – все они монархи, независимо от того, как их называют на родине. Еще одним важным признаком монархической власти является то, что она передается по наследству без каких-либо голосований и выборов. Естественно, если прямых наследников не существует, то в силу вступают законы, которые контролируют престолонаследие в монархических странах. Таким образом, власть чаще всего, переходит к ближайшему родственнику, но мировая история знает много иных вариантов.

Вообще, форма правления в государстве определяет структуру высшей власти в стране, а также распределение функций, ответственности и обязанностей высших законодательных органов. Что касается монархии, то, как уже говорилось, вся власть принадлежит единому правителю. Монарх получает ее пожизненно, и к тому же не несет никакой юридической ответственности за свои решения, хотя именно он определяет, как государство должно поступить в той или иной ситуации.

Как отличить монархическую форму правления?

Вне зависимости от того, что разные виды монархии имеют свои отличия, существуют также и основные признаки, общие для всех. Подобные характеристики помогают быстро и точно определить, что мы имеем дело действительно с монархической властью. Итак, к основным характеристикам относятся следующие:

О видах монархии

Как и другие виды правления, монархия – понятие достаточно широкое, поэтому определяются еще и ее подвиды с отдельными признаками. Практически все виды и формы монархии можно сгруппировать в следующий список:

Для всех этих форм правления сохраняются основные признаки монархии, но они имеют свои уникальные нюансы, которые и создают различия между ними. Далее, стоит подробнее обсудить какие бывают виды монархии и их признаки.

О деспотии

Деспотия – это вариант монархии, где власть правителя вообще ничем не ограничивается. В таком случае монарха называют деспотом. Как правило, его власть исходит от военно-бюрократического аппарата. Иными словами, он контролирует подчиненных благодаря силе, которая в основном выражается в поддержке войск или других силовых структур.

Так как абсолютно вся власть находится в руках деспота, то закон, который им устанавливается, никак не ограничивает его права или возможности. Таким образом, монарх и его приближенные могут безнаказанно делать все, что считают нужным, и это не будет иметь для них никаких негативных последствий в юридическом контексте.

Интересный факт: великий древнегреческий философ Аристотель упоминал в одном из своих сочинений деспотию. Он отметил, что такая форма правления очень похожа на ситуацию с хозяином и его властью над рабами, где хозяин – это аналог монарха-деспота, а рабы – это подданные правителя.

Об абсолютной монархии

Виды монархии включают и понятие абсолютизма. Здесь главный признак – это принадлежность всей власти исключительно одному человеку. Такое устройство власти в случае с абсолютной монархией продиктовано законом. Также стоит заметить, что абсолютизм и диктатура – очень похожие виды власти.

Монархия абсолютная указывает на то, что в государстве все сферы жизни единолично управляются правителем. То есть он контролирует законодательную, исполнительную, судебную и военную отрасль. Часто даже религиозная или духовная власть находится всецело в его руках.

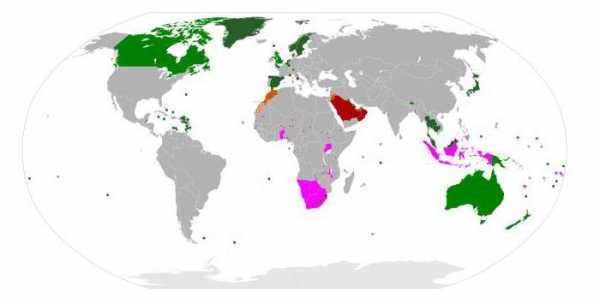

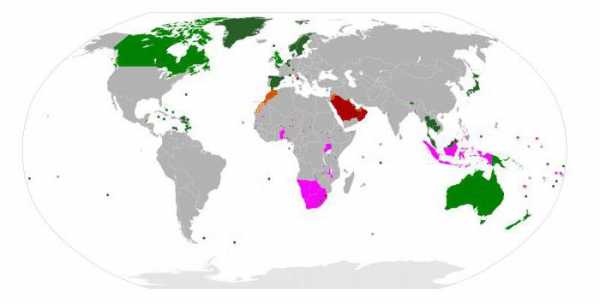

Рассматривая подробнее этот вопрос, можно сказать, что довольно неоднозначно мнение о таком виде правления, как абсолютная монархия. Понятие и виды руководства государствами довольно широки, но касаемо деспотии и абсолютизма, стоит отметить, что лучшим вариантом все-таки является второй. Если в тоталитарной стране под руководством деспота контролируется буквально все, уничтожается свобода мысли и уничижаются многие гражданские права, то абсолютная монархия может быть весьма благоприятна для народа. Примером способен выступить благополучный Люксембург, уровень жизни народа в котором наивысший на территории Европы. Кроме того, на данный момент мы можем наблюдать виды абсолютной монархии в таких странах, как Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман и Катар.

О конституционной монархии

Отличие такого вида правления – ограниченность власти монарха, установленная конституцией, традициями или иногда даже неписаным правом. Здесь монарх не обладает приоритетом в сфере государственной власти. Важным является и то, что ограничения не просто записаны в законе, но действительно исполняются.

Виды конституционных монархий:

О сословно-представительской монархии

В такой форме монархии участвуют сословные представители, которые непосредственно задействованы в составлении законов и управлении государством вообще. Здесь также ограничивается власть монарха, и происходит это в основном по причине развития денежно-товарных отношений. Это положило конец стабильности натурального хозяйства, которое тогда было замкнутым. Таким образом, возникло понятие централизации власти в политическом контексте.

Такой вид монархии был характерен для стран Европы в период с ХІІ по ХІV век. Примерами можно считать парламент в Англии, кортесы и Испании, Генеральные штаты во Франции. В России же это были Земские соборы в период с XVІ по XVII век.

Примеры монархического правления в современном мире

Помимо указанных стран, абсолютная монархия установлена в Брунее и Ватикане. Стоит заметить, что Объединённые Арабские Эмираты – по сути, федеративное государство, но каждый из семи эмиратов в этом объединении – это часть абсолютной монархии.

Ярчайший пример парламентской монархии – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Также сюда иногда относят и Голландию.

К конституционной монархии принадлежат много стран, среди которых выделим следующие: Испания, Бельгия, Монако, Япония, Андорра, Камбоджа, Таиланд, Марокко и еще много других.

Что касается дуалистической монархии, то здесь стоит упомянуть три основных примера: Иордания, Марокко и Кувейт. Стоит заметить, что последний иногда относят к абсолютной монархии.

Слабости монархии

Монархия, понятие и виды которой были рассмотрены выше – это политическое устройство, которое, естественно, имеет определенные недостатки.

Главная проблема – правитель и народ слишком далеки друг от друга за счет своеобразной прослойки, именно здесь имеет слабое место монархия, как форма правления. Виды монархий все без исключения отличаются данным недостатком. Правитель практически полностью изолирован от своего народа, что негативно влияет и на взаимоотношения, и на понимание монархом реальной ситуации, а соответственно, и на принятие важных решений. Это малая доля неприятных моментов, которые провоцируются таким положением вещей.

Очевиден и тот факт, что, когда страна управляется в соответствии с предпочтениями и моральными устоями только одного человека, то это привносит некий субъективизм. Монарх – всего лишь человек и также, как обычные граждане подвержен приступам гордости и самоуверенности, которые проистекают от упоения неограниченной властью. Если к этому прибавить еще и безнаказанность правителя, то наблюдается достаточно характерная картина.

Еще один не совсем удачный момент монархической системы – это передача титула по наследству. Даже если рассматривать виды ограниченной монархии, то этот аспект все равно присутствует. Беда в том, что следующие по закону наследники не всегда оказываются достойными людьми. Это касается как общих и организаторских характеристик будущего монарха (например, не все достаточно решительны или мудры для того, чтобы управлять страной), так и его здоровья (чаще всего психического). Так, власть может перейти в руки психически неуравновешенного и глупого старшего брата, хотя в царствующей семье имеется более мудрый, и полностью адекватный младший наследник.

Виды монархии: плюсы и минусы

История показывает, что чаще всего в монархической форме правления народ недолюбливал аристократию. Проблема была в том, что люди, принадлежащие к высшим слоям общества финансово и интеллектуально отличались от большинства, соответственно, это сеяло естественную вражду и порождало взаимную неприязнь. Но стоит заметить, что если при дворе монарха вводилась политика, которая ослабляла позиции аристократии, то ее место прочно занимала бюрократия. Естественно, подобное положение вещей было еще хуже.

Что касается пожизненной власти монарха, то – это неоднозначный аспект. С одной стороны, имея возможность принимать решения длительный срок, монарх мог работать на перспективу. То есть, рассчитывая на то, что он будет править несколько десятилетий, правитель постепенно и последовательно внедрял свою политику. Это неплохо для страны, в случае если вектор развития государства выбран правильно и во благо народа. С другой стороны, занимать пост монарха не одно десятилетие, неся на своих плечах бремя государственных забот – довольно утомительно, что может впоследствии сказаться на эффективности работы.

Подытоживая, можем сказать, что монархия хороша следующим:

Из недостатков стоит подчеркнуть следующее:

Недостатки во благо

Достаточно часто достоинства монархии оказывались проблемой в той или иной ситуации. Но иногда все случалось наоборот: казалось-бы недопустимый недостаток монархии неожиданно помогал и действовал во благо народа.

В данном разделе мы затронем тему несправедливости монархии. Бесспорно, многих политиков, желающий прийти к власти, не устраивает тот факт, что титул правителя страны передается по наследству. Народ, в свою очередь, часто недоволен четким и неумолимым расслоением общества по классовому признаку. Но с другой стороны – наследственная власть монарха стабилизирует многие политические, социальные и экономические процессы в государстве. Неизбежное наследование властных рычагов предотвращает неконструктивное соревнование между огромным количеством кандидатов, претендующих на пост правителя. Конкуренция между претендентами на право управления страной может вести к нестабильности в государстве и даже военному разрешению конфликтов. А поскольку все предрешено – достигается мир и благосостояние в регионе.

Республика

Существует еще один важный момент, который стоит обсудить – это виды монархий и республик. Так как о монархии было сказано много, то обратимся к альтернативному виду управления страной. Республикой называют такую форму правления, где все органы государственной власти формируются за счет выборов и существуют в таком составе ограниченный срок. Это важно понимать, чтобы видеть принципиальную разницу между данными видами руководства: монархической властью, где народу не предоставлен выбор и республикой, руководящих представителей которой избирают сами люди на определенный срок. Избранные кандидаты составляют парламент, фактически управляющий страной. Другими словами, главой республиканского государства становятся избранные гражданами претенденты, а не наследники монархической династии.

Республика – наиболее популярная форма правления в мировой практике, неоднократно доказавшая свою эффективность. Интересный факт: большинство государств современного мира официально являются республиками. Если говорить о цифрах, то состоянием на 2006 год существовало 190 государств, из которых 140 были республиками.

Виды республик и их главные характеристики

Не только монархия, понятия и виды которой мы рассматривали, делится на структурные части. К примеру, основная классификация такой формы правления, как республика, состоит из четырех типов:

Заключение

Знания о том, какие виды монархии можно встретить в современном мире, помогают более глубоко понять особенности управления государствами. Изучая историю, мы можем наблюдать торжество или крах стран, которыми правили монархи. Этот вид государственной власти был одной из ступеней на пути к тем формам правления, которые преобладают в наше время. Поэтому знать, что такое монархия, понятие и виды которой мы подробно обсудили, очень важно людям, интересующимся политическими процессами, происходящими на мировой арене.

Источник

ideiforbiz.ru

Билет № 24 — Понятие русского абсолютизма.docx

Вопрос № 24 – понятие русского абсолютизма

План ответа:

Понятие абсолютизма

Сравнение с деспотией

Теория равновесия Н. Макиавелли

Другие причины становления абсолютизма

Причины возникновения абсолютизма в России

Абсолютизм в России

Понятие абсолютизма

Абсолютизм – уникальная форма политического правления, когда все три (законодательная/исполнительная/судебная) ветви власти сосредоточены в руках монарха, не ограниченного в осуществлении государственно-властных полномочий никакими легальными органами или должностными лицами. Абсолютный монарх является единоличным законодателем, возглавляет исполнительную власть и вооруженные силы, а так же судебную систему (административные органы и суды действуют от его имени), распространяет свое управление на церковь.

Традиционно правовое определение абсолютизма – монархия с неограниченной властью.

Абсолютизм и деспотия

Абсолютизм как тип политического властвования присущ западноевропейской практики, управления. Стоит отметить, что абсолютизм и деспотизм – разные вещь. Деспот имеет власть над каждым человеком, но он бессилен в изменении социальных порядков, а абсолютный монарх может это сделать, так как его власть абсолютна и неограниченна. Сущность абсолютизма – власть одного человека, ничем не ограниченная.

Теория «равновесия»

Рождается вопрос – как рождается такая власть? Абсолютизм в Западной Европе возникает в 15 веке, в 16 – окончательно оформляется в систему особых правительственных учреждений и определение ему было дано во Флоренции Николой Макиавелли в книге «El pancipe» или «Государь». Макиавелли показывает, как нужно управлять людьми и даёт понятие абсолютистского типа владычества.

Единовластие учреждается тогда, когда аристократы, помня о былом величестве, пытаются получить былую власть, а простой народ (зарождающая буржуазия), видя поползновения аристократов к власти, делает всё возможное, чтобы ограничить доступ аристократов к власти. В результате складывается баланс и в этой среде выдвигается 1 человек, которому вручают право решать споры между теми и другими.

В результате – равновесие между противоборствующими социально полярными сторонами, и государь становится «арбитром». Арбитр не зависит ни от одной стороны, следовательно, обладает полнотой власти.

Именно в эпоху абсолютизма кстати возникает новый тип государства — «машина для производства счастья народов». Появляется «современная фикция государственного всемогущества: государь должен заботиться обо всем: строить и поддерживать общественные здания, содержать уличную полицию, осушать болота, смотреть за полями, распределять подати, помогать бедным и больными и т.д.»

Другие причины становления абсолютизма

Общесоциальная база абсолютизма не так проста, так как на практике равновесие не достигается. Эта самая «теория равновесия» действенна лишь в качестве наиболее абстрактной, она не может быть применена в качестве всеобщего масштаба.

Оказалось, что формула равновесия не совсем применима даже для таких классических образцов абсолютизма, как Франция и Италия. Зарождение буржуазии сменяется там глубоким упадком.

В литературе отмечалось странное явление, что пик расцвета сословного и абсолютистского государства приходится на два противоположных показателя населения Западной Европы. В первом случае мы наблюдаем абсолютное снижение численности в результате чумы, а возникновение абсолютизма, наоборот, с увеличением численности. Собственно возникновение того или иного виды политического властвования можно объяснить из технических условий выполнения такой задачи как полицейский контроль за населением.

На практике многих стран абсолютизм зарождался в результате военной необходимости. Яркий пример тому – правление Карла XII в Швеции (расцвет абсолютизма).

Под абсолютизмом приходится понимать одинаковые историко-политические Формы, но обусловленные совершенно разными обстоятельствами.

Форма абсолютистского правления — форма политического властвования в ее чистом, идеальном виде. Этот идеальный характер абсолютной власти способен объединить в сравнительном исследовании правовые факты разных времен и цивилизаций.

Абсолютизм в России

«Деспотизм ограниченный удавкой» — А.С. Пушкин.

Абсолютизм в общей форме присущ только Западной Европе, нигде больше подобного равновесия по теории Макиавелли нет. Маркс и Энгельс были адептами теории равновесия, поэтому в СССР – пытались доказать, что абсолютизм родился в противостоянии боярства и дворянства, но как показывает практика Петра, пытавшегося упразднить бояр, заставив всех служить «до полного абшида», введя Табель о Рангах, показав, что и подлый человек из низов может получить дворянство. Было проведено социальное исследование высшей Петербургской элиты – 60% выходцы из крестьян. Это было введение социальной мобильности в РИ, поэтому ни о каком противостоянии не может идти речи.

Некоторые советские историки пытались вести дискуссии. Родилась концепция у историков, что во время Петра появился капитализм и здесь уже купцы (буржуазия) противостоят дворянству, но он начался развиваться после 1861г. (т.к. не было техники и рабочей силы.

Абсолютизм в России сложился в ходе Северной войны, когда госбюджет на 90% был военным, необходима концентрация усилий, чтобы победить. К тому же, по данным П.Н. Милюкова, война сократила на 25% население страны, поэтому удержать страну в равновесии можно было только чрезвычайными, абсолютистскими мерами.

Как было сказано выше абсолютизм формируется при Петре, однако с какой даты и где мы находим этому юридическое закрепление?

Она закрепляется ст. 20 Воинского устава 1716г. :»ИБО ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО ЕСТЬ САМОВЛАСТНЫХ МОНАРХ, КОТОРЫЙ НИКОМУ НА СВЕТЕ О СВОИХ ДЕЛАХ ОТВЕТУ ДАТЬ НЕ ДОЛЖЕН. НО СИЛУ И ВЛАСТЬ ИМЕЕТ СВОИ ГОСУДАРСТВА И ЗЕМЛИ, ЯКО ХРИСТИАНСКИЙ ЦАРЬ, ПО СВОЕЙ ВОЛЕ И БЛАГОМНЕНИЮ УПРАВЛЯТЬ»

Вплоть до 1906 года она служила с некоторыми изменениями источником ст.1 Основных государственных законов. Стоит отметить, что помимо Воинского устава абсолютисткая власть подчеркивалась и определелялась в таких документах, как например, Духовный регламент, (1721 г.), («Монархов власть есть власть самодержавная, которой повиноваться сам Бог за совесть повелевает»)),В программных документах русских самодержцев, («Наказ» Екатерины II, «Наказ» Павла Петровича), осн.гос.законах РИ с 1832г. и др.

Источники заимствования Петром этой юридической формулы своего единодержавия в общем смысле – Западная Европа («Комбинированный вид Голландии и Австрии»).

Если быть более точным, то формула позаимствована из шведского источника – Декларации суверенитета шведских сословий 1693г., образцом для которой послужила аналогичная, но Датских сословий 1663г. Однако между ними есть существенная разница. Если датский документ делал короля безответственным за свои действия, то шведский документ определял власть своего монарха как неограниченную.

Абсолютизм закончился в 1906 году (1716-1906). Власть императора не признавалась неограниченной, как это было ранее. Закон гласил, что «государь император осуществляет законодательную власть в единении с Государственным советом и Государственной думой» (ст. 7 23 апреля 1906 г. Основные Государственные Законы РИ).

studfiles.net

понятия и классические признаки :: BusinessMan.ru

Что такое монархия? Чаще всего это слово вызывает у людей ассоциации с чем-то пышным, величественным и абсолютным. В данной статье мы рассмотрим не только общее понятие, но и виды монархии, ее предназначение и цели как во многовековой истории человечества, так и в настоящий момент. Если кратко обозначить тему статьи, то ее можно сформулировать так: «Монархия: понятие, признаки, виды».

Какой вид правления называют монархией?

Монархия – это один из видов правления, который предполагает единоличное руководство страной. Другими словами, это такое политическое устройство, когда вся власть находится в руках одного человека. Такой правитель называется монархом, но в разных странах можно услышать иные титулы, а именно: император, шах, король или королева – все они монархи, независимо от того, как их называют на родине. Еще одним важным признаком монархической власти является то, что она передается по наследству без каких-либо голосований и выборов. Естественно, если прямых наследников не существует, то в силу вступают законы, которые контролируют престолонаследие в монархических странах. Таким образом, власть чаще всего, переходит к ближайшему родственнику, но мировая история знает много иных вариантов.

Вообще, форма правления в государстве определяет структуру высшей власти в стране, а также распределение функций, ответственности и обязанностей высших законодательных органов. Что касается монархии, то, как уже говорилось, вся власть принадлежит единому правителю. Монарх получает ее пожизненно, и к тому же не несет никакой юридической ответственности за свои решения, хотя именно он определяет, как государство должно поступить в той или иной ситуации.

Как отличить монархическую форму правления?

Вне зависимости от того, что разные виды монархии имеют свои отличия, существуют также и основные признаки, общие для всех. Подобные характеристики помогают быстро и точно определить, что мы имеем дело действительно с монархической властью. Итак, к основным характеристикам относятся следующие:

- Существует единоличный правитель, который является главой государства.

- Монарх пользуется своей властью от момента вступления в должность и до смерти.

- Передача власти происходит по родству, что называется наследованием.

- У монарха есть полное право управлять государством на свое усмотрение, его решения не обсуждаются и не подвергаются сомнениям.

- Монарх неподвластен юридической ответственности за свои действия или решения.

О видах монархии

Как и другие виды правления, монархия – понятие достаточно широкое, поэтому определяются еще и ее подвиды с отдельными признаками. Практически все виды и формы монархии можно сгруппировать в следующий список:

- Деспотия.

- Абсолютная монархия.

- Конституционная монархия (дуалистическая и парламентарная).

- Сословно-представительская монархия.

Для всех этих форм правления сохраняются основные признаки монархии, но они имеют свои уникальные нюансы, которые и создают различия между ними. Далее, стоит подробнее обсудить какие бывают виды монархии и их признаки.

О деспотии

Деспотия – это вариант монархии, где власть правителя вообще ничем не ограничивается. В таком случае монарха называют деспотом. Как правило, его власть исходит от военно-бюрократического аппарата. Иными словами, он контролирует подчиненных благодаря силе, которая в основном выражается в поддержке войск или других силовых структур.

Так как абсолютно вся власть находится в руках деспота, то закон, который им устанавливается, никак не ограничивает его права или возможности. Таким образом, монарх и его приближенные могут безнаказанно делать все, что считают нужным, и это не будет иметь для них никаких негативных последствий в юридическом контексте.

Интересный факт: великий древнегреческий философ Аристотель упоминал в одном из своих сочинений деспотию. Он отметил, что такая форма правления очень похожа на ситуацию с хозяином и его властью над рабами, где хозяин – это аналог монарха-деспота, а рабы – это подданные правителя.

Об абсолютной монархии

Виды монархии включают и понятие абсолютизма. Здесь главный признак – это принадлежность всей власти исключительно одному человеку. Такое устройство власти в случае с абсолютной монархией продиктовано законом. Также стоит заметить, что абсолютизм и диктатура – очень похожие виды власти.

Монархия абсолютная указывает на то, что в государстве все сферы жизни единолично управляются правителем. То есть он контролирует законодательную, исполнительную, судебную и военную отрасль. Часто даже религиозная или духовная власть находится всецело в его руках.

Рассматривая подробнее этот вопрос, можно сказать, что довольно неоднозначно мнение о таком виде правления, как абсолютная монархия. Понятие и виды руководства государствами довольно широки, но касаемо деспотии и абсолютизма, стоит отметить, что лучшим вариантом все-таки является второй. Если в тоталитарной стране под руководством деспота контролируется буквально все, уничтожается свобода мысли и уничижаются многие гражданские права, то абсолютная монархия может быть весьма благоприятна для народа. Примером способен выступить благополучный Люксембург, уровень жизни народа в котором наивысший на территории Европы. Кроме того, на данный момент мы можем наблюдать виды абсолютной монархии в таких странах, как Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Оман и Катар.

О конституционной монархии

Отличие такого вида правления – ограниченность власти монарха, установленная конституцией, традициями или иногда даже неписаным правом. Здесь монарх не обладает приоритетом в сфере государственной власти. Важным является и то, что ограничения не просто записаны в законе, но действительно исполняются.

Виды конституционных монархий:

- Дуалистическая монархия. Здесь власть монарха ограничивается следующим образом: все решения, принятые монархом, должны быть подтверждены специально назначенным министром. Без его резолюции ни одно решение правителя не вступит в действие. Еще одно из отличий дуалистической монархии – вся исполнительная власть остается за монархом.

- Парламентарная монархия. Также ограничивает власть монарха, причем до такой степени, что, по сути, он выполняет только церемониальную или представительскую роль. Реальной власти у правителя в парламентарной монархии практически не остается. Здесь вся исполнительная власть принадлежит правительству, которое, в свою очередь, отвечает перед парламентом.

О сословно-представительской монархии

В такой форме монархии участвуют сословные представители, которые непосредственно задействованы в составлении законов и управлении государством вообще. Здесь также ограничивается власть монарха, и происходит это в основном по причине развития денежно-товарных отношений. Это положило конец стабильности натурального хозяйства, которое тогда было замкнутым. Таким образом, возникло понятие централизации власти в политическом контексте.

Такой вид монархии был характерен для стран Европы в период с ХІІ по ХІV век. Примерами можно считать парламент в Англии, кортесы и Испании, Генеральные штаты во Франции. В России же это были Земские соборы в период с XVІ по XVII век.

Примеры монархического правления в современном мире

Помимо указанных стран, абсолютная монархия установлена в Брунее и Ватикане. Стоит заметить, что Объединённые Арабские Эмираты – по сути, федеративное государство, но каждый из семи эмиратов в этом объединении – это часть абсолютной монархии.

Ярчайший пример парламентской монархии – Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Также сюда иногда относят и Голландию.

К конституционной монархии принадлежат много стран, среди которых выделим следующие: Испания, Бельгия, Монако, Япония, Андорра, Камбоджа, Таиланд, Марокко и еще много других.

Что касается дуалистической монархии, то здесь стоит упомянуть три основных примера: Иордания, Марокко и Кувейт. Стоит заметить, что последний иногда относят к абсолютной монархии.

Слабости монархии

Монархия, понятие и виды которой были рассмотрены выше – это политическое устройство, которое, естественно, имеет определенные недостатки.

Главная проблема – правитель и народ слишком далеки друг от друга за счет своеобразной прослойки, именно здесь имеет слабое место монархия, как форма правления. Виды монархий все без исключения отличаются данным недостатком. Правитель практически полностью изолирован от своего народа, что негативно влияет и на взаимоотношения, и на понимание монархом реальной ситуации, а соответственно, и на принятие важных решений. Это малая доля неприятных моментов, которые провоцируются таким положением вещей.

Очевиден и тот факт, что, когда страна управляется в соответствии с предпочтениями и моральными устоями только одного человека, то это привносит некий субъективизм. Монарх – всего лишь человек и также, как обычные граждане подвержен приступам гордости и самоуверенности, которые проистекают от упоения неограниченной властью. Если к этому прибавить еще и безнаказанность правителя, то наблюдается достаточно характерная картина.

Еще один не совсем удачный момент монархической системы – это передача титула по наследству. Даже если рассматривать виды ограниченной монархии, то этот аспект все равно присутствует. Беда в том, что следующие по закону наследники не всегда оказываются достойными людьми. Это касается как общих и организаторских характеристик будущего монарха (например, не все достаточно решительны или мудры для того, чтобы управлять страной), так и его здоровья (чаще всего психического). Так, власть может перейти в руки психически неуравновешенного и глупого старшего брата, хотя в царствующей семье имеется более мудрый, и полностью адекватный младший наследник.

Виды монархии: плюсы и минусы

История показывает, что чаще всего в монархической форме правления народ недолюбливал аристократию. Проблема была в том, что люди, принадлежащие к высшим слоям общества финансово и интеллектуально отличались от большинства, соответственно, это сеяло естественную вражду и порождало взаимную неприязнь. Но стоит заметить, что если при дворе монарха вводилась политика, которая ослабляла позиции аристократии, то ее место прочно занимала бюрократия. Естественно, подобное положение вещей было еще хуже.

Что касается пожизненной власти монарха, то – это неоднозначный аспект. С одной стороны, имея возможность принимать решения длительный срок, монарх мог работать на перспективу. То есть, рассчитывая на то, что он будет править несколько десятилетий, правитель постепенно и последовательно внедрял свою политику. Это неплохо для страны, в случае если вектор развития государства выбран правильно и во благо народа. С другой стороны, занимать пост монарха не одно десятилетие, неся на своих плечах бремя государственных забот – довольно утомительно, что может впоследствии сказаться на эффективности работы.

Подытоживая, можем сказать, что монархия хороша следующим:

- Четко установленное престолонаследование помогает удерживать страну в относительно стабильном состоянии.

- Монарх, который правит пожизненно, способен сделать больше, чем ограниченный во времени правитель.

- Все аспекты жизни страны контролируются одним человеком, поэтому он может очень четко видеть всю картину.

Из недостатков стоит подчеркнуть следующее:

- Наследственная власть могла обречь страну на жизнь под управлением человека, который просто не способен быть правителем по той или иной причине.

- Расстояние между простым народом и монархами несоизмеримо. Существование аристократии очень остро разделяет народ на социальные слои.

Недостатки во благо

Достаточно часто достоинства монархии оказывались проблемой в той или иной ситуации. Но иногда все случалось наоборот: казалось-бы недопустимый недостаток монархии неожиданно помогал и действовал во благо народа.

В данном разделе мы затронем тему несправедливости монархии. Бесспорно, многих политиков, желающий прийти к власти, не устраивает тот факт, что титул правителя страны передается по наследству. Народ, в свою очередь, часто недоволен четким и неумолимым расслоением общества по классовому признаку. Но с другой стороны – наследственная власть монарха стабилизирует многие политические, социальные и экономические процессы в государстве. Неизбежное наследование властных рычагов предотвращает неконструктивное соревнование между огромным количеством кандидатов, претендующих на пост правителя. Конкуренция между претендентами на право управления страной может вести к нестабильности в государстве и даже военному разрешению конфликтов. А поскольку все предрешено – достигается мир и благосостояние в регионе.

Республика

Существует еще один важный момент, который стоит обсудить – это виды монархий и республик. Так как о монархии было сказано много, то обратимся к альтернативному виду управления страной. Республикой называют такую форму правления, где все органы государственной власти формируются за счет выборов и существуют в таком составе ограниченный срок. Это важно понимать, чтобы видеть принципиальную разницу между данными видами руководства: монархической властью, где народу не предоставлен выбор и республикой, руководящих представителей которой избирают сами люди на определенный срок. Избранные кандидаты составляют парламент, фактически управляющий страной. Другими словами, главой республиканского государства становятся избранные гражданами претенденты, а не наследники монархической династии.

Республика – наиболее популярная форма правления в мировой практике, неоднократно доказавшая свою эффективность. Интересный факт: большинство государств современного мира официально являются республиками. Если говорить о цифрах, то состоянием на 2006 год существовало 190 государств, из которых 140 были республиками.

Виды республик и их главные характеристики

Не только монархия, понятия и виды которой мы рассматривали, делится на структурные части. К примеру, основная классификация такой формы правления, как республика, состоит из четырех типов:

- Парламентская республика. Исходя из названия можно понять, что здесь большая часть власти находится в руках парламента. Именно этот законодательный орган является правительством страны с такой формой правления.

- Президентская республика. Здесь основные рычаги власти сосредоточены в руках президента. Также его задачей является координация действий и отношений между всеми руководящими ветвями власти.

- Смешанная республика. Ее еще называют полупрезидентской. Основная характеристика такой формы власти – это двойная ответственность правительства, которое подчинено как парламенту, так и президенту.

- Теократическая республика. В такой формации власть большей частью или даже полностью принадлежит церковной иерархии.

Заключение

Знания о том, какие виды монархии можно встретить в современном мире, помогают более глубоко понять особенности управления государствами. Изучая историю, мы можем наблюдать торжество или крах стран, которыми правили монархи. Этот вид государственной власти был одной из ступеней на пути к тем формам правления, которые преобладают в наше время. Поэтому знать, что такое монархия, понятие и виды которой мы подробно обсудили, очень важно людям, интересующимся политическими процессами, происходящими на мировой арене.

businessman.ru

Древневосточная монархия. Монархия и деспотизм

Становление ранней государственности на Древнем Востоке проходило в целом по единому историческому пути: итогом его было формирование практически у всех народов неограниченной единоличной власти в централизованно управляемом государстве. С этой властью в сообществе были связаны все или почти все политические отношения, эта власть доминировала в религиозной и культурной сфере. Характерные черты общего исторического процесса становления государственности на Востоке определили особенности ранней древневосточной монархии, или, как ее нередко характеризуют, древневосточной деспотии.

Слова деспотия, деспотизм (от древнегреческого despoteia – неограниченная власть) лишены определенного государственно-правового или историко-политического содержания. Входят в употребление они в конце XVII – начале XVIII в.: впервые их употребил французский писатель-моралист Ф. Фенелон в романе «Приключения Телемака» для осуждающей характеристики такого правления, при котором подданные живут в постоянном страхе и не защищены законом. В литературно-политических дискуссиях XVIII в. о правильно построенном государстве понятие «деспотия» играло важную роль: так определили неправильную, пагубную для общества монархию, где государь властен произвольно распоряжаться не только администрацией страны, но и имуществом и даже жизнью подданных. Примеры такого произвольного правления черпали, как правило, из истории средневекового Востока (Турции, Персии и т. д.) или истории древности. Отсутствие гражданских прав в современном смысле стали признавать главенствующей чертой государственного уклада древневосточной монархии, хотя реально все государственно-правовые отношения в ту эпоху просто строились по-другому. Древневосточная государственность действительно выделяется неким особым характером – но эти черты связаны с историческими путями формирования ранних государств вообще и со своеобразием регулирующей роли государства в древневосточном обществе.

Особенности исторического происхождения

Древневосточная монархия была в истории первым типом государственности и первой формой монархии. Ее даже нельзя характеризовать как вполне монархию в позднейшем смысле – настолько отлична она по своим связям с породившим ее обществом. Они еще очень мало имели политический и правовой характер, а главным образом экономически-распорядительный, религиозный и военно-административный. Такие особенности древневосточной монархии в первую очередь были определены историческими путями ее формирования в обществе.

Первым из исторических путей возникновения древневосточной монархии было перерождение власти выборного религиозного и хозяйственного лидера союза общин, образовавших начальное протогосударство. Основные функции таким путем установившейся власти правителя-монарха заключались в исполнении жреческих обязанностей и в организации публичного хозяйства. Функции определяли и содержание власти: во-первых, правитель наделялся полномочиями отправлять религиозный культ, исполнять и истолковывать волю божества, организовывать святилища, религиозные церемонии, приносить жертвы и требовать жертвенных подношений; в этих пределах правитель получал права контролировать деятельность общин и даже отдельных семей; отсюда же проистекали полномочия правителя вмешиваться во внутриродовые и семейные дела. Во втором отношении, правитель получал полномочия регулировать сбор продуктов, которые выделялись сообществом на общегосударственные нужды, устанавливать размеры налогов или натуральных отработок, распределять земельный (или иной ресурсный) фонд страны, организовывать выдачи продуктов нуждающимся или привилегированным слоям, определять степень участия общин, родов и каждого подвластного в общегосударственных работах. Первоначально как лидер надобщинного выборного управления, такой монарх сохранял привязанность к институтам традиционного управления старшинства – советам жрецов, старейшин, знати.

Вторым историческим путем возникновения древневосточной монархии было усиление (и органическое перерождение) роли и власти выборного военного вождя союза общин или племен. Если новая государственная власть устанавливалась этим путем, то функции и содержание власти такого правителя были уже: как бывший военный вождь, правитель ранее всего наделялся полномочиями по руководству объединенным войском общин, боевым командованием, затем и по собственно первоначальной организации государственной военной силы. В этом случае степень принудительных властных полномочий была значительно выше: в конце концов монарх обретал право определять судьбу подданного, вплоть до вопроса о жизни и смерти. Монархическая власть, появившаяся этим путем, характеризуется также и значительными судебными полномочиями правителя. Тогда как хозяйственно-распорядительная деятельность ее в государстве в данных условиях будет ограничиваться влиянием на общее управление и останется в руках главным образом жрецов. Как первоначально лидер воинов (ставший таким благодаря еще и особым личным качествам), такой монарх связан был с институтами прежней условной военной демократии – сходками, собраниями. Это были институты несравненно более инертные, чем коллегии старейших. Поэтому здесь монархия нередко образовывалась путем узурпации власти, использования назревших социальных противоречий в общинах (на противопоставлении интересов «бедной вдовицы» «людям мешка»). Решительнее здесь оформлялись полицейские, репрессивные полномочия правителя, опорой в которых для него становились постоянные военные отряды, создававшиеся при нем и ранее как при военном вожде.

Религиозное содержание власти

Наиболее отличительной особенностью древневосточной монархии был религиозно-священный характер власти правителя. Монарх считался как бы живым воплощением богов на земле, носителем их воли и единственным законным представителем. Соответственно он получал право на полномочия, которые религиозными представителями приписывались богам. Во взаимосвязи власти монарха с символами религиозных культов было еще много от пережитков родоплеменного уклада: почитание мифического основателя племени, символический тотемизм. Но в период ранних государств это мифологическое воспреемство обеспечивало условно национальное единство страны. Ранее всего это выражалось в специальной титулатуре правителей, должной подчеркнуть всеобъемлющий, общенародный характер их власти: египетские фараоны звались «царями Верхнего и Нижнего Египта», вавилонско-аккадские правители – «царями множеств», «царями Ура, Шумера, Ка-Ури» и т. д., китайские императоры простирали свое условно-политическое господство до пределов «Поднебесной».

Божественное происхождение власти должно было показать и выразить неограниченный ее характер на земле, в том числе и потому, что ограничивать божественную по своему содержанию власть неразумно и не в интересах людей: она мудра, направлена ко всеобщему добру. «Он тоже бог, не знающий себе равного, и не было подобного ему прежде, – говорилось о фараоне в эпоху Среднего царства. – Владеет он мудростью, замыслы его прекрасны и повеления отменны; по приказу его входят и выходят». Повелитель «дан людям от бога», он обрел «царскую власть в яйце» (т. е. в первоначальном зародыше), «зачат от семени божьего»… Соответственно, древневосточный правитель становился первым и наиболее законным представителем народа и пред богами. Он считался либо персонально верховным жрецом, либо главой жреческой иерархии, он мог проводить любые культовые церемонии (кроме связанных с силами зла, смерти и т. п. – что также весьма показательно). Священный характер власти правителя был настолько безусловным, что за ним признавалось право вводить почитание новых богов, отменять поклонение прежним.

Правитель мог ввести и собственный культ, объявить себя собственно богом страны (как, например, лугаль Нарам-Суэн в Аккаде или китайские ваны). Это создавало представление о неприкосновенности, священности самой особы правителя и даже его изображений. Покушения на власть приравнивались к святотатству и карались отныне самыми тяжкими из известных наказаний: смертью, изгнанием. Однако это накладывало на правителя и особые обязательства в отношении образа жизни: он практически не мог появляться перед лицами простых смертных (либо появлялся в каком-то особом, отстраненном виде – в символических одеяниях), жил в особом мире дворца по строгим канонам. Царю Древнего Востока невозможно было игнорировать и всевозможные предсказания и пророчества – вплоть до того, что он должен быть насильственно умерщвлен, если срок его «земного пребывания» истекал. (Поэтому столь важную роль при дворе восточного владыки играли астролог, маг, предсказатель-халдей.)

Религиозно-священный характер власти главным образом определил преемство власти правителя. Строгого порядка престолонаследия, тем более жесткого соблюдения принципа передачи престола от отца к сыну, древневосточная монархия не знала. Более важным, чем следование семейной традиции старшинства, здесь считалась условная пригодность к выполнению воли богов, некая предначертанность, особая отмеченность судьбой. Нередко трон переходил по принципу родового старшинства братьям и племянникам, наследовать могли и женщины. Наследие престола от отца к сыну считалось исключением и, для того чтобы быть признанным, нуждалось в основательной мотивации. Эту мотивацию создавали, как правило, мифологизированные качества наследника: родство с богами, особая избранность. Вместе с тем не считалось недопустимым, чтобы престол получил кто-либо из совершенно посторонних прежнему правителю. В таких случаях происходила процедура священного узаконения через символический брак с богиней, посредством священного по своему смыслу (хотя не исключался и реальный брачный союз) бракосочетания с кем-либо из женской линии прежде царствующего дома.

Полномочия монарха

Государственно-правовое положение и содержание власти древневосточного правителя никак не были связаны с отождествлением монарха с государством вообще: правитель занимал свое место среди других традиционных институтов, которые считались столь же обязательными частями власти (например, жреческое правление или жреческий суд). Неограниченность правителя означала только отсутствие рядом с ним определенных политических учреждений, которые бы как-то регламентировали его власть. В отношении же принадлежащих правителю полномочий древневосточная монархия не была неограниченной по содержанию власти.

Законодательная власть древневосточного правителя была далеко не всеобъемлющей. В политическом укладе древнего общества законы вообще занимали особое место: наиболее общие правила жизни вели свое происхождение от легендарных времен, приписывались богам, и цари не наделялись правом творить законы. Более того, требования традиции были определяющими и для правителей. «Цари, – описывал деятельность фараонов древнегреческий писатель Диодор, – не вольны были поступать по своему усмотрению; все было предписано законами, и не только государственная, но и частная обыденная жизнь. Им прислуживали не купленные люди и не рабы, а сыновья верховных жрецов, заботливо воспитанные, в возрасте старше 20 лет… часы дня и ночи, когда царю надлежало выполнить какую-либо из своих обязанностей, предписывались законом и не могли нарушаться даже по собственному желанию царя…»

Монарх мог устанавливать новые правила жизни подданных посредством собственных распоряжений – указов, декретов и т. п. Однако эти правила, во-первых, не должны были противоречить традиции (другой вопрос, кто и как решал, проводят эти указы «волю богов» или нарушают ее), во-вторых, они не могли посягать на самые принципиальные основы правопорядка. Так, в Древней Индии, где право правителя на издание декретов было наиболее безусловным, предписывалось, чтобы эти акты не касались кастового строя и правил человеческого бытия, диктуемых верой. В Древнем Вавилоне, даже в периоды наиболее сильной и централизованной царской власти, новоиздаваемые законы не касались того, что было отрегулировано традицией или более давней практикой правоприменения. Первые писаные законы, касавшиеся регулирования судопроизводства, появлялись как раз в стремлении охранить традицию, древние порядки, остановить развитие в жизни нежелательных социальных явлений.

Наиболее полной была власть древневосточного правителя в делах управления. Монарх обладал законченными правами по организации публичных работ, ирригации, строительству, в том числе военных укреплений (хотя строительство крепостей, стен и т.п. всегда рассматривалось как специфические функции и право монарха, которое как бы требовало особого оправдания). Он определял долю продукта, подлежащую отчуждению для создания государственных и личных царских запасов, а также размеры повинностей, какие надлежало выполнять. Как высший военачальник, монарх устанавливал основы военной организации в стране, порядки воинской службы, назначал военных начальников. Он мог устанавливать разного рода пожалования и иммунитеты (привилегии) в пользу отдельных сановников, областных правителей, городов, мог жаловать земли из царских фондов, определять выдачи из царских запасов. Полномочия правителя включали и распоряжение жизнями, имуществом и рабочей силой всех подданных без исключения: «Вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами: сыновей ваших он возьмет, и приставит к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его; И поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его; И дочерей ваших возьмет, чтоб они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы; И поля ваши и виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмет и отдаст слугам своим; И от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмет десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим; И рабов ваших, и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших возьмет и употребит на свои дела; От мелкого скота вашего возьмет десятую часть, и сами вы будете ему рабами… »*.

*…И восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали». – 1 Царств, 8. 11-18.

Беспрекословные хозяйственно-распорядительные полномочия монарха были одной из наиболее характерных черт всей древневосточной монархии. Они были взаимосвязаны с той огромной ролью, какую вообще играло государственное хозяйство и его организация в жизни древневосточного общества, и с тем вторичным, подчиненным значением, какую имела частная собственность. Вместе с тем монарх, будучи собственником труда населения, произведенных продуктов, никогда не рассматривался как вообще верховный собственник территории, земель и т. п. (даже если имелось соответствующее представление о возможности такого единоличного обладания, а не об управлении по воле богов). Даже в Вавилоне, где значение государственно-распределительной системы было одним из наиболее сильных, цари скупали земли у частных владельцев на общих основаниях.

Управленческие полномочия древневосточного монарха не были законченными и в другом отношении. Практически во всех известных государствах рядом с монархом стоял главный управитель – подлинный глава государственной администрации. Формально он подчинялся власти верховного управления правителя, но самостоятельность его была столь велика, полномочия – столь реальны, а связь с разного рода догосударственными институтами (советами знати, старейшин и т. п.) столь непосредственной, что его вполне можно назвать соуправителем государства. Не случайно в большинстве эта должность вручалась или старшему родственнику правителя, или представителю жреческой верхушки, или наиболее видным из служилой знати. По-видимому, невозможно было для монарха произвольно сменить этого главного администратора. Нередки были случаи (особенно в Древнем Египте), когда бывший первый администратор принимал на себя власть и наследие престола. Только в организации армии монарх был действительно верховным и непосредственным, единственным начальником; армия и была опорой для его властной деятельности. Но лишь тогда это создавало основу для общегосударственного доминирования, когда само положение государства (как в Ассирийской державе) было в значительной степени порождением военной деятельности и военной политики.

Государственная власть древневосточного правителя не заключала в себе судебных прав – это было одной из важнейших особенностей этого типа государственности в целом. Монарх считался носителем высшей справедливости, творителем воли богов – и в качестве такового мог помиловать преступника, воздать «всякому жалобщику справедливость». К помощи монарха как выразителя права прибегали, когда наличное право не давало возможности решить дело – древнеиндийская традиция, например, прямо предписывала это; в этом смысле египтяне называли фараона «правогласным». Иногда эта роль монарха обретала особый смысл, и появлялась особая царская юстиция: таким был библейский царь Соломон. Но, как правило, монарх не был ни верховным судьей, ни главой судебной системы: она основывалась на собственной традиции и мало зависела от царской власти. Царь мог передать поступившую к нему жалобу на рассмотрение в обычный суд – но этим все и ограничивалось. Конечно, в чисто административном порядке, например как военачальник после боя, правитель мог подвергнуть любого наказанию, вплоть до самого тяжкого, по причинам, справедливость которых также определял он сам, – но это было вне обычной судебной деятельности.

Образ идеального правителя

Своеобразие положения и полномочий древневосточного монарха явственно выразилось в представлении об идеальном правителе. Монарх должен быть личностью особого рода со всем набором добродетелей, которые важны для стабильности правопорядка; качества, которые требуются от государя, в наибольшей степени связаны с его личным участием в управлении и в наименьшей – с его пониманием законов страны:

«…Идеал государя является следующим: он должен быть высокого рода, со счастливой судьбой, обладающим умом и положительными качествами, обращающим внимание на совет старых и опытных людей, справедливым, правдивым, не изменяющим своему слову, благодарным, щедрым, в высшей степени энергичным, не имеющим обыкновения медлить, господином своих вассалов, с сильной волей, не имеющим в своем окружении лиц негодных и охотно принимающим наставления. Он должен обладать любознательностью, способностью учиться, воспринимать, удерживать в памяти, познавать, размышлять по поводу познанного, отвергать негодное и проникать в истину… принимающим меры против бедствий или для охраны подданных, дальновидным, обращающим главное внимание на правильное применение людей… искусным при выборе мира, войны, послаблений, крутых мер, верности договорам или использовании слабых мест врагов…» («Артхашастра», 96).

Идеал древневосточного правления – это деятельность социально нейтральная, сдержанная в отношении к своим подданным. Среди которых, однако, следует выделять тех, кто прежде всего служит опорой правителя и, следовательно, монархии в целом. «Поступай по истине, утешь плачущего, не притесняй вдовы», – наставляет фараонов древнеегипетское Поучение. Даже судебная деятельность правителя должна быть возможно сдержаннее, в интересах собственной страны и ее правопорядка. «Остерегайся карать, неповинного не убивай; наказывай битьем и заточением». Подданные – это не враги власти и государства, поэтому их надо по возможности вернуть к подчинению; казнить следует открытых мятежников. Вместе с тем правителей неоднократно наставляют обогащать вельмож, продвигать воинов – ибо вся их власть всецело связана именно с этими слоями общества, на них опирается, ими поддерживается и охраняется от посягательств со стороны не только внешних врагов, но и тех, кто по своей политической роли противостоит власти правителя: жречества, областных правителей, полупокоренных племен вассалов.

Древневосточная монархия стала особым типом ранней госудаственности – первым из известных истории права. Формирование государства проходило ранее всего по пути выделения управленческих функций и полномочий власти, персонифицированной в правителе-монархе. Тем самым государство создавалось в обществе прежде всего как управление и во вторую очередь – суд; роль законов поначалу играли обычаи и традиции.

Омельченко О.А. Всеобщая история государства и права. 1999

be5.biz

МОНАРХИЯ — это… Что такое МОНАРХИЯ?

наряду с республикой одна из двух форм правления, известных истории государства и права; при этой форме главой государства является единоличный правитель — монарх: власть монарха, как правило, является пожизненной и передается в порядке престолонаследия. что означает переход власти монарха от одного представителя царствующего дома (династии) к другому в установленном законом порядке. Еще один важный институт монархической формы

правления — регентство (от лат. rege-ге — управлять) — временное коллегиальное (регентским советом) или единоличное (регентом) осуществление полномочий главы государства в М. в случаева-кантности престола, малолетства, продолжительной болезни или временного отсутствия монарха.

М. как форма правления весьма неоднородна и показала на протяжении веков свою гибкость и изменчивость. благодаря чему ей и удалось «выжить» в высокоразвитых демократических государствах. С большими оговорками можно выстроить следующую схему развития монархической формы правления от ее зарождения до наших дней. В ранних азиатских государствах М. обычно приобретала форму неограниченной деспотии (иногда теократии). В период средневековья она первоначально выступала как раннефеодальная М. (иногда принимала форму обширных феодальных империй). затем — как М. периода феодальной раздробленности,характеризующейся слабой центральной властью:за ней следовала М. сословно-представи-тельная. превратившаяся затем в М. абсолютную (см. Абсолютизм). В результате буржуазно-демократических революций абсолютная М. была ликвидирована и заменена М. конституционной (также называемой ограниченной). Конституционная М. в свою очередь прошла две фазы развития: от дуалистической М. до парламентской. Парламентская М. — заключительная стадия развития этого института. Раннефеодальная М. в настоящее время исчезла.\’В современном мире сохраняются два исторических типа М. — абсолютная — светская и теократическая,и конституционная — дуалистическая и парламентарная. различающиеся степенью ограничения власти монарха. Абсолютная М. представляет собой разновидность монархической формы правления, характеризующуюся юридическим и фактическим сосредоточением всей полноты государственной власти(законодательной, исполнительной, судебной) в руках монарха (по формуле Петровского Воинского устава — «самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен»). В настоящее время в мире сохраняются 8 абсолютных М.: Бахрейн. Бруней. Ватикан. Катар. Кувейт, ОАЭ. Оман, Саудовская Аравия. В некоторых из этих стран в последние десятилетия были сделаны первые шаги по переходу к конституционной М. В частности, в Кувейте (в 1962 г.), ОАЭ (в 1971 г.), Катаре (в 1972 г.), Бахрейне (в 1973 г.) были

приняты конституции, а в Кувейте и Бахрейне также проведены выборы в законосовещательные парламенты (впоследствии распущенные). Однако эти реформы пока не изменили абсолютного характера М. В Саудовской Аравии и Омане конституции отсутствуют, а соответствующие отношения регулируют отдельные государственно-правовые акты (в Саудовской Аравии конституцией страны официально считается Коран). Согласно конституциям и другим государственно-правовым актам в абсолютных М. монарх осуществляет исполнительную власть совместно с правительством, а законодательную — при помощи разного рода законосовещательных органов (выборных или назначаемых). функцией которых является рассмотрение законопроектов без права их принятия.

Особую разновидность абсолютной М. представляет теократическая М. — при которой власть принадлежит церковной иерархии. В настоящее время пример такой М. — город-государство Ватикан. Законодательная, исполнительная и судебная власть в Ватикане принадлежат папе, пожизненно избираемому коллегией кардиналов.

При конституционной М. власть монарха ограничена конституцией, выборный законодательный орган — парламент и независимые суды. Конституционная (ограниченная) М. впервые возникла в Великобритании в конце XVII в. в результате буржуазной революции. Характерные институты — так называемые контрасигнатура и цивильный лист. Контрасигнатура представляет собой скрепление акта монарха подписью главы правительства или министра, означающее, что юридическую и политическую ответственность за данный акт несет скрепивший его министр. Формально она объясняется тем. что монарх как глава государства неответственен за свои действия. Фактически же контрасигнатура была введена в Англии в начале XVIII в. как эффективное средство ограничения власти короля. Именно ее появление можно считать моментом окончательной победы конституционной М. в Англии, как и в других странах. Цивильный лист — сумма денег, ежегодно выделяемая на содержание монарха в конституционных М. Размер этой суммы устанавливается законом в начале каждого царствования и в дальнейшем может быть увеличен, но не уменьшен.

Дуалистическая М. — исторически переходная форма от абсолютной М. к парламентарной. При дуалистической М. власть монарха ограничена конституци-

ей, но и формально (т.е. в силу конституционных норм) и еще больше фактически (в силу слабости, неразвитости демократических институтов) он сохраняет обширные властные полномочия, что ставит его в центр всей политической системы данного государства. Так, при дуалистической М. правительство несет формально двойную ответственность перед монархом и парламентом, но реально подчиняется, как правило, воле монарха. Именно как дуалистическую М. можно охарактеризовать форму правления, существовавшую в Российской Империи с 17 октября 1905 г. до февральской революции 1917 г., а также в кайзеровской Германии (1871-1918). В настоящее время такая М. существует в Марокко, Иордании, Таиланде. Непале. Малайзии.

Парламентарная М. — более прогрессивный вид конституционной М. Она характеризуется тем, что монарх чисто номинально выполняет свои функции. Даже если конституция наделяет его большими полномочиями (Нидерланды, Дания), он в силу конституционно-правового обычая не может ими самостоятельно воспользоваться. Все исходящий от монарха акты нуждаются в официальном одобрении министров. В ряде парламентарных М. (Япония, Щввция) монарх по конституции даже формально не имеет сколько-нибудь значительных полномочий. Правительство при парламентарной М. формально и фактически ответственно перед парламентом, которому по конституции принадлежит верховенство среди других органов государства.Особая разновидность М. — выборная (или избирательная), сочетающая элементы М. и республики. Такая М. существует ныне только в Малайзии, где главой государства является монарх, избираемый на 5 лет особым совещанием из представителей монархических штатов, входящих в федерацию. М. и республика являются одинаково древними формами правления, однако вплоть до начала XIX в. М. была правилом для всех государственно-организованных народов, а республика — скорее исключением. С начала прошлого века соотношение неуклонно изменяется. Сейчас абсолютное большинство государств мира является республиками, а М. (все еще достаточно распространенная) рассматривается как пережиток прошлого, иногда даже просто как дань традиции (в Европе, Японии, странах Содружества). Безусловно, монархическая форма правления плохо согласуется с господствующими идеями народного суверенитета и равноправия людей.

Но несмотря на это, процесс «респуб-ликанизации» в последние годы замедлился. Государства, имеющие монархов, не спешат расставаться со своими традициями. Наоборот, во многих регионах мира на восстановление М. смотрят как на последний шанс достичь национального примирения. Именно с этой целью была восстановлена М. в Камбодже в 1993 г. Поднимался вопрос о возвращении власти афганскому королю в изгнании Захир-Шаху. В отдельных случаях попытки восстановить М. предпринимаются и диктаторами-авантюристами (классический пример — провозглашение в 1976 г. императором Бокассы в ЦАР). Свои монархические движения существуют во Франции, Италии, Греции и ряде других стран.

Додонов В.Н.

Энциклопедия юриста. 2005.

dic.academic.ru

Вопрос № 1. Монархия как форма правления. Исторические и современные виды монархий

Форма правления есть организация государства, включающая в себя порядок образования высших и местных государственных органов и порядок взаимоотношений между ними. Формы правления в значительной мере различаются в зависимости от того, осуществляется ли власть одним лицом или же она принадлежит коллективному органу.

Мировой истории известны две формы правления: монархия и республика.

Монархия (от греческого monarchia — единовластие) —это форма правления, при которой власть полностью или частично сосредоточена в руках единоличного главы государства (монарха): короля, царя, шаха, императора и т.д.

Признаки монархии:

1) власть передается по наследству;

2) осуществляется бессрочно;

3) не зависит от волеизъявления населения.

Перечисленные признаки являются типичными для монархической формы правления. В реальной же действительности они не безусловны и, отличаясь различным соотношением, определяют многообразие и виды ограниченных и неограниченных монархий. В процессе исторического развития, формы правления различных государств претерпевают весьма существенные изменения, что связано с необходимостью их совершенствования применительно к новым историческим обстоятельствам.

Рабовладельческая государственность существовала в форме монархий и республик. Причем их развитие и совершенствование шло неоднозначно. Так, в Риме на смену рабовладельческой республике пришла монархия, а в Индии наблюдался процесс перехода от монархической формы к республиканской.

Среди монархий значительное распространение получили восточные деспотии, которые, будучи прообразом неограниченной монархии, представляли собой такую форму правления, при которой вся полнота власти принадлежала наследственному монарху, деспоту, единолично управляющему страной при опоре на сильный военно-бюрократический аппарат. Особо следует сказать и об империях, которые явились такой сложной формой государственного устройства, которая создавалась насильственно при различной степени зависимости объединяемых территорий от верховной власти.

При феодализме также существовали монархические и республиканские формы правления. Здесь монархия занимала доминирующее положение. Ее основными разновидностями были раннефеодальная монархия, монархия периода феодальной раздробленности, сословно-представительная монархия и абсолютная монархия.

Раннефеодальная монархия создавалась в процессе завоевания и передела территорий, формирования крупных земельных собственников. В результате разрушительных войн, при опоре на народное ополчение, сердцевину которого составляла господствующая этническая группа (монголы у Чингисхана), монархами создавались огромные раннефеодальные империи с сильной центральной властью, но неразвитыми экономическими, политическими и иными связями между завоеванными регионами.

Монархия периода феодальной раздробленности завершала процесс феодализации земель и населения. В этих условиях некоторые крупные земельные собственники приобретали значительное экономическое, политическое и военное влияние. Поэтому монарх вынужден был довольствоваться положением «первого среди равных». Его власть в отношении крупных феодалов носила номинальный, иллюзорный характер.

Развитие товарно-денежных отношений, консолидация средних и мелких земельных собственников, а затем и горожан в борьбе против феодальной раздробленности привели к созданию единой, централизованной сословно-представительной монархии,в которой формально полновластный монарх осуществлял управление, опираясь на собрание представителей господствующих сословий (Земской собор в России, Генеральные штаты во Франции).

Укрепление экономически и политически независимой центральной власти, создание единого, иерархически построенного государственного аппарата, сильной армии, подчиненной монарху, привели к формированию абсолютной монархии, основным признаком которой являлось отсутствиекаких-либо органов, ограничивающих царскую власть.

Абсолютная монархия — форма правления, при которой вся полнота верховной власти в государстве и юридически, и фактически принадлежит одному лицу — монарху (царю, королю, шаху), причем пожизненно. В его руках находится законодательная (он издает законы), исполнительная и судебная власть. Даже если в системе государственных органов власти есть представительное учреждение — парламент, власть последнего номинальна. Однако характерным для абсолютной монархии является именно отсутствие представительных учреждений и какого-либо контроля за управлением. Сегодня эта форма правления встречается редко. Наиболее приближены к ней Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Разновидностью абсолютной монархии является деспотическая монархия в эпоху рабовладельческих государств (страны Древнего Востока — Вавилон, Египет).

Развитие буржуазной государственности шло на основе провозглашения демократических прав и свобод, разделения властей (на законодательную, исполнительную, судебную), при котором законодательная власть осуществлялась органом народного представительства (парламентом) при опоре на широкое местное самоуправление. Эти новеллы политической жизни предопределили специфику традиционных форм государственности.

Монархия как форма буржуазного государства стала в значительной степени лишь отражением национальных традиций государственного строительства. Власть монарха в буржуазной (парламентарной, конституционной) монархии ограничена законом и парламентом. Он царствует, но не правит.

В конституционной монархии власть главы государства ограничена, поскольку наряду с монархом в осуществлении верховной государственной власти по букве конституции участвует представительное учреждение — парламент. В эксплуататорском государстве эта форма правления возникает в результате политического компромисса. В зависимости от правового положения монарха различаются дуалистическая и парламентарная форма конституционной монархии. Дуалистическая монархия — переходная форма правления. Для нее характерно определенное «равновесие» между властью монарха и властью представительного органа, которые делят между собой законодательные полномочия. Исполнительная власть, как правило, всецело принадлежит монарху, который в этой области совершенно независим от парламента. Правительство назначается монархом и ответственно только перед ним. У парламента нет никаких рычагов воздействия на правительство. Судебная власть также полностью находится в руках монарха. В настоящее время эта форма правления встречается редко. Из современных стран определенными признаками этой формы правления обладают Иордания, Кувейт, Марокко.

Более типична парламентарная монархия, когда в руках монарха находятся ограниченные полномочия (право помилования, награждения, представительство государства в международных отношениях и т.п.), а фактическая государственная власть осуществляется парламентом и правительством. Парламент принимает законы и обладает контрольными полномочиями по отношению к правительству. При этом парламент и правительство неответственны перед монархом. Правительство формируется лидером партии, получившей на выборах большинство мест в парламенте, хотя формально состав правительства утверждается монархом. Типичным примером государства с такой формой правления является Бельгия. Согласно действующей Конституции страны король является главой государства и обладает неприкосновенностью. В его руках сосредоточены значительные полномочия в международных отношениях: заключение договоров с иностранными государствами, объявление войны, заключение мира и др. Законодательная власть осуществляется королем и парламентом, исполнительная — королем и правительством. Король утверждает законы, принятые парламентом, может созвать парламент на чрезвычайную сессию, распустить парламент и назначить новые выборы. Король назначает и увольняет министров. Решения правительства облекаются в форму королевских указов или министерских декретов.

Парламентарная монархия существует и в ряде других развитых стран (Великобритания, Дания, Швеция, Япония и др.).

Определенными разновидностями монархии являются сословно-представительная и выборная монархия.

Сословно-представительная монархия характеризуется распределением власти между монархом и представительным органом власти, при этом ни один из них не обладает всей полнотой власти. В сословно-представительной монархии монарх не является единственным высшим органом власти в государстве: его власть ограничена деятельностью сословных учреждений (Земский собор в России, кортесы в Испании).

В отличие от классической монархической формы правления, характеризующейся передачей верховной власти в порядке престолонаследия, в выборной монархии глава государства — монарх — избирается на определенный срок. В выборной монархии, таким образом, наблюдается определенное сочетание признаков монархической и республиканской форм правления (Малайзия).

Сегодня создаются смешанные, «гибридные» формы современной государственности. Это выражается в том, что на основе демократизации политических режимов практически утрачиваются различия между монархией и республикой. Ведь в настоящее время существуют такие монархии, где глава государства (индивидуальный или даже коллегиальный) не наследует трон, а переизбирается через определенный период времени (Объединенные Арабские Эмираты, Малайзия). В то же время в некоторых современных республиках при тоталитарных режимах проявляется монархический признак – несменяемый глава государства.

megaobuchalka.ru

МОНАРХИЯ — это… Что такое МОНАРХИЯ?

МОНАРХИЯ — МОНАРХИЯ (от греч. μον κρχία единовластие) одна из форм монократии единоправия и наименование государственного строя, во главе которого стоит монарх. От других форм монократии (диктатуры, президентского правления, партийного вождизма)… … Философская энциклопедия

Монархия — (от гр. monarchia единовластие; англ. monarchy) форма правления, при которой в отличие от олигархии и демократии верховная гос ная власть сосредоточена в руках единоличного главы государства … Энциклопедия права

МОНАРХИЯ — (гр. monarchia единовластие) форма правления, при которой главой государства является монарх. В современном мире сохраняются два исторических типа М. абсолютная монархия и конституционная монархия. Последняя существует в двух видах, различающихся … Юридический словарь

МОНАРХИЯ — форма правления, при которой верховная государственная власть принадлежит монарху (королю, князю, султану, шаху, эмиру) и передается по наследству. Монархия может быть абсолютной, когда власть монарха почти не ограничена (Бруней, Бахрейн, Катар,… … Географическая энциклопедия

МОНАРХИЯ — МОНАРХИЯ, монархии, жен. (греч. monarchia единовластие) (книжн, полит.). Наиболее деспотическая, господствующая в эпоху феодализма форма государственного правления, при которой верховная власть принадлежит одному лицу, монарху; единодержавие.… … Толковый словарь Ушакова

Монархия — (греч. monarchia – единовластие) – одна из форм государственного правления. Сущностной характеристикой монархии является концентрация, сосредоточение в руках одного лица – монарха – верховной власти, которая передается по наследству. Различают… … Политология. Словарь.

Монархия — Монархия ♦ Monarchie Власть одного человека, однако подчиненная законам (в отличие от деспотизма, не признающего никаких норм и правил). Когда эти законы сами зависят от воли монарха (именуемого самодержцем), мы говорим об абсолютной… … Философский словарь Спонвиля

МОНАРХИЯ — жен. правленье, где верховная власть в руках одного лица, правденье монархическое, едино или само державие. | Государство монархическое. Русская монархия. Монарх муж. единодержавный государь или самодержец. Монархиня жен. самодержица; супруга… … Толковый словарь Даля

монархия — абсолютизм, деспотия, самодержавие, царство, монократия Словарь русских синонимов. монархия сущ., кол во синонимов: 5 • абсолютизм (7) • … Словарь синонимов

МОНАРХИЯ — МОНАРХИЯ, государство, главой которого является монарх (например, царь, король, шах, эмир, кайзер), получающий власть, как правило, в порядке наследования. Различают неограниченную (абсолютную) монархию и ограниченную (так называемую… … Современная энциклопедия

dic.academic.ru