Сущность мировоззрения, его функции, виды, структура. Условия формирования основ мировоззрения

Сущность мировоззрения.В структуре личности, в системе ее ведущих побудительных сил большое место занимают потребности, интересы, стремления, идеалы, убеждения. Последним в духовном строе личности принадлежит особая роль. Определяя отношения человека к миру, к людям, к самому себе, они реально управляют его поведением и деятельностью.

Убеждения – структурный элемент более широкого понятия – мировоззрения.

Мировоззрение – это система взглядов человека на мир и на свое собственное место в нем, в которых выражается его отношение к действительности: к социальной среде, к явлениям природы, к связям человека и общества.

Мировоззрение является более обобщенным и высоким уровнем отношения личности к окружающему миру, оно интегрирует все другие (социальные, нравственные, эстетические и др.) отношения и выступает в качестве мощного фактора личностного развития человека.

Мировоззрение и нравственность – ведущие характеристики личности. Примеры и факты из жизни известных людей (А. Сахаров, генерал Карбышев, протопоп Аввакум, А. Швейцер, А. Солженицын и др.) свидетельствуют о том, что мировоззрение не только оказывает сильнейшее воздействие на духовное и моральное развитие человека, но и делает его непоколебимым и стойким в жизненных обстоятельствах, невзгодах и трудностях.

Мировоззрение – это не просто сумма знаний о мире. Оно проявляет себя как в сознании (знания, взгляды, убеждения, идеалы), так и в эмоциональной (чувства, эмоции) и практически-действенной сферах (поведение, поступки, деятельность). То есть мировоззрение как система взглядов вызывает у человека определенные переживания, эмоциональный отклик. Отсюда можно сделать важный педагогический вывод: в процессе формирования мировоззрения надо воздействовать на эмоции, чувства учащихся, чтобы вызывать личностное отношение к действительности.

Знания становятся достоянием личности только тогда, когда человек вступает в реальные отношения с людьми. Поступки, действия, отношения, вся сфера поведения и деятельности человека зависят от его мировоззрения. Проникая в глубь волевых качеств личности, мировоззрение является тем внутренним стержнем, который организует действия и поступки в сложную, но единую систему ее поведения.

Функции мировоззрения. Мировоззрение выполняет ряд функций: информационную, регулятивную, оценочную.

Информационнаяфункция связана с определенным способом восприятия явлений и событий окружающего мира и их отражением в сознании человека Мировоззрение делает для человека понятным мир природы и общества, формирует просвещенное сознание, вооружает методами познания действительности, обогащает системой ценностных ориентаций.

Регулятивная функция связана с тем, что, поведение и деятельность человека определяются его сознанием, его взглядами и убеждениями. Если у человека сформировано то или иное мировоззрение, сложились устойчивые взгляды и убеждения, то они, как правило, определяют его действия и поступки, являются исходной позицией в практической деятельности.

Оценочная функция мировоззрения связана с тем, что все явления окружающей жизни человек оценивает, исходя из своих взглядов и убеждений, то есть мировоззрение выполняет роль призмы, через которую человек смотрит на мир и определенным образом оценивает все явления и события, происходящие в нем.

Этапы формирования мировоззрения.Становление и развитие мировоззрения – сложный, многозначный, внутренне связанный процесс, в котором можно выделить несколько этапов.

Мировоззрение как отношение к миру и восприятие себя в мире начинает складываться довольно рано. У дошкольника – это мироощущение, которое определяет самочувствие ребенка в окружающем мире. У младшего школьника – это мировосприятие

– форма непосредственного чувственного отражения действительности. Основная функция, мировосприятия – накопление чувственного опыта. Мировосприятие не является зеркальным отражением действительности, оно включается в систему предшествующего опыта ребенка, в систему его отношений с действительностью. Восприятие мира на этом этапе происходит на эмоционально-образном уровне, создавая в сознании ребенка “образ мира” (А.Н. Леонтьев).У подростков формируется научное миропонимание – отражение сущности явлений, причинно-следственных связей и отношений между ними. На этом этапе происходит формирование научных понятий, осознание законов, закономерностей.

У старшеклассников формируется научное мировоззрение. Его качественные характеристики: материалистическое и диалектическое восприятие мира, осмысленное объяснение его развития, гуманистическая позиция в отношении к общественным явлениям, отношение к науке как важнейшей ценности, позволяющей человеку быть хозяином своей судьбы.

Виды мировоззрения. У каждого человека имеются собственные представления и взгляды, свое отношение к происходящему. Но качественная характеристика этих представлений, взглядов и отношений бывает различной. В зависимости от содержания мировоззрения и его связей с научными знаниями, верой и жизненным опытом человека выделяются три вида мировоззрения: научное, религиозное и обыденное, или житейское.

Научное мировоззрение опирается на научную картину мира, на выводы и обобщения, сделанные на основе научного анализа и осмысления причинно-следственных явлений. Научное мировоззрение является объективно верным.

Религиозное мировоззрениеопирается на интуитивно-эмоциональный, субъективный религиозный опыт личности. В его основе лежит вера человека в существование бога или других сверхъестественных сил, бессмертия души и т.д. Вместе с тем деятели религии опираются не только на потусторонние силы, но и используют физические, исторические, философские знания, особенно те, которые находятся на границе познанного и непознанного, и выстраивают на этой почве свою идеологию.

Обыденное (житейское) мировоззрениеформируется под влиянием непосредственных условий жизни людей, передаваясь из поколения в поколение в форме духовного опыта, здравого смысла, эмпирических и не всегда систематизированных представлений о мире. Обыденное мировоззрение опирается на житейское познание и обычно отражает внешние, не всегда существенные признаки вещей, событий, явлений.

Внутренняя структура мировоззрения. В качестве важнейших структурных компонентов мировоззрения выступают: а) система знаний, б) взгляды, в) убеждения, г) идеалы человека. В свою очередь указанные структурные компоненты мировоззрения можно разделить на две группы: объективные (знания) и субъективные (взгляды, убеждения, идеалы). Какую роль они выполняют в структуре мировоззрения?

Знания как объективный компонент мировоззрения представляют собой систему научных истин. Они связаны с осмыслением и пониманием объективной стороны природных и общественных явлений.

Чтобы знания способствовали формированию и развитию мировоззрения, они должны приобрести для человека субъективный смысл, т.е. перейти в его взгляды и убеждения.

Взгляды есть суждения, субъективный вывод человека, который связан с объяснением тех или иных природных и общественных явлений, определением им своего отношения к этим явлениям.

Убеждения – качественно более высокое состояние взглядов. Это знания, перешедшие во внутреннюю позицию личности. Определяя отношения человека к миру, к людям, к самому себе, они реально управляют его поведением и деятельностью. Убеждения – это знания, которые побуждают, это то, что человек глубоко осмыслил и эмоционально пережил и что он готов отстаивать и защищать в любых условиях.

Устойчивость убеждений есть несомненное достоинство человека, ибо благодаря ей личность сама ощущает себя и представляет для окружающих определенную целостность, ценность и индивидуальность. Человеком, у которого нет собственных убеждений, легко управлять.

Органичным компонентом мировоззрения являются идеалы. Идеал (от греч. idea – идея, понятие, представление) – это осмысление и эмоциональное принятие наивысшего совершенства в чем-нибудь, то, что становится целью деятельности, жизненным стремлением личности.

Идеал человека – это мысленно-эмоциональное предвосхищение того, каким он хочет и может стать.

Психолого-педагогические условия формирования мировоззрения.

Мировоззрение формируется в учебной, трудовой и активной общественной деятельности. Познание мира и формирование взглядов и убеждений происходит главным образом в учебной деятельности через содержание учебного материала. Каждый учебный предмет содержит ведущие идеи, которые, усваиваясь школьниками, становятся основой их мировоззрения.

Предметы естественно-математического цикла раскрывают идеи материальности мира природы, диалектического характера физических явлений, взаимосвязи и взаимозависимости различных форм существования и движения материи.

Особо важное значение для формирования мировоззрения имеют предметы общественно-гуманитарного цикла. История, обществоведение, основы государства и права, как и естественные предметы, имеют единую философскую и историческую основу. Изучая эти предметы, школьники усваивают основные законы и перспективы жизни человеческого общества.

Центральное место в формировании эмоциональной стороны мировоззрения, в воспитании нравственно-эстетических чувств занимают предметы искусства: литература, музыка, изобразительное искусство и, проникающие в содержание различных учебных предметов театр и кино. Эти предметы развивают эстетическое отношение к действительности, создают целостную картину мира.

В период детства, наиболее активного эмоционального отношения ребенка к миру важно организовать его собственную практическую творческую деятельность в различных видах искусства как средство мировоззренческого самовыражения, самосознания, самовоспитания, расширения кругозора.

Однако взгляды и убеждения не могут существовать без того, чтобы не проявляться в активной деятельности. Поэтому задача педагогов состоит в том, чтобы взгляды школьников на мир выражались не только в умении объяснять сущность явлений, но и в практической общественной и трудовой деятельности.

Трудовая деятельность дает возможность проверить знания на практике, убедиться в правильности своих взглядов, реализовать себя как личность, действующую в соответствии с собственными убеждениями.

Участие детей в общественной деятельности формирует активную гражданскую позицию, подготавливает почву для возникновения устойчивых убеждений. Поэтому необходимо с детства вовлекать детей в дела, имеющие общественно значимый смысл, ярко выраженную общественную пользу.

Чтобы процесс формирования мировоззрения был успешным, необходимо соблюдение определенных психолого-педагогических условий, способствующих переводу знаний во взгляды, убеждения, идеалы личности.

1. Глубокое осмысление знаний, анализ фактов, явлений, событий, проникновение в суть научных понятий, законов, идей.

2. Активная субъектная позиция школьника в овладении этими знаниями: самостоятельный поиск, самостоятельная работа, участие в решении проблем, в исследовании, работа с источниками, максимальная мыслительная активность.

3. Усвоение мировоззренческих знаний должно опирается на эмоции и чувства ребенка, вызывать глубокие переживания. Проходя через эмоциональную сферу, знания приобретают личностный характер.

4. Необходимо формировать у учащихся личное отношение к познаваемым явлением природы и общественной жизни. Активное положительное (по сравнению с безразличным и негативным) отношение ученика к содержанию мировоззренческих идей формирует уверенность в их истинности, правоте и справедливости, делает их и внутренней правдой.

5. Для создания объективной и целостной картины мира необходимо установление межпредметных связей, и выделение ведущих идей в каждом учебном предмете.

6. Тесная связь обучения с жизнью, с активной трудовой и общественной деятельностью.

7. Большое значение имеет личность учителя, его взгляды, убеждения, жизненная позиция.

Особенности формирования мировоззрения у младших школьников.

Формирование мировоззрения – длительный процесс. Он связан с постоянными и непрерывными изменениями в общем развитии учащихся, поэтому и система представлений, понятий и идей об окружающем мире на различных этапах их школьного обучения и воспитания будет неодинакова.

На начальной ступени обучения школа не ставит задачи создания у учащихся стройной и законченной системы взглядов на закономерности развития природы и общества. Это обусловлено следующими причинами: малым жизненным опытом детей, недостатком знаний и неразвитостью абстрактного мышления, являющегося основой для формирования мировоззрения. Поэтому в начальной школе возможно лишь формирование начальных образных представлений, первичных понятий и идей мировоззренческого характера, создающих в сознании “картину мира”.

В основе первоначального восприятия и осмысления ребенком реальности, первоначальных знаний о мире лежат два центральных понятия: “природа” и “общество”. Существенные признаки этих понятий раскрываются через конкретные представления, которые формируются у младших школьников.

Природа:

– природа вокруг нас, живая и неживая природа, их взаимосвязи;

– причины сезонных изменений в жизни природы;

– причины смены дня и ночи;

– причины природных явлений;

– взаимосвязи растительного и животного мира Земли, их связь с условиями жизни;

– человек как часть природы, взаимосвязь человека и природы;

– отношение человека к природе (экологический аспект) и др.

Общество:

– родина как место, где родился человек;

– традиции, нравы, обычаи, история родины;

– национальные особенности жизни людей;

– общество как социальная среда человека;

– человек и общество; человек среди людей;

– мир на планете Земля;

– гражданин страны;

– законы страны;

– права человека и способы их защиты и др.

Все эти представления, понятия и идеи помогают становлению целостной картины мира младших школьников.

studfiles.net

Основные этапы формирования мировоззрения — Мегаобучалка

Природное и общественное в человеке. (Человек как результат биологической и социокультурной эволюции)

Антропогенез — теория происхождения человека, где рассматривается процесс его возникновения и развития.

Основные теории происхождения человека

| Религиозная теория | Теория палеовизита | Естественнонаучные (материалистические) теории | |

| Эволюционная (от лат. evolutio — развёртывание) теория | Трудовая теория | ||

| Божественное происхождение человека. Душа — источник человеческого в человеке | Человек — создание пришельцев из космоса, которые, посетив Землю, оставили на ней человеческие существа | Человек как биологический вид имеет естественное, природное происхождение и генетически связан с высшими млекопитающими | Главная причина появления человека — труд. Под влиянием труда сформировались специфические качества человека: сознание, язык, творческие способности |

Человек — биосоциальное существо

| Биологическое существо | Социальное существо |

| Человек принадлежит к высшим млекопитающим, образуя особый вид Homo sapiens. Биологическая природа человека проявляется в его анатомии, физиологии: он обладает кровеносной, мышечной, нервной и другими системами | Человек становится человеком, лишь вступив в общественные отношения, в общение с другими. Социальная сущность человека проявляется через такие свойства, как способность и готовность к общественно полезному труду, сознание и т.д. |

| Условие, предпосылка существования человека | Сущность человека |

Основные отличия человека от животного

Мышление, речь

Сознательная творческая деятельность.

Преобразует окружающую действительность, создаёт материальные и духовные блага и ценности.

изготовлять орудия труда и использовать их как

средство производства материальных благ.

Воспроизводит не только свою биологическую, но и социальную сущность -> должен удовлетворять не только свои материальные, но и духовные потребности.

Характеристики человека

Индивид — это единичный представитель человеческого рода, конкретный носитель всех социальных и психологических черт человечества: разума, воли, потребностей, интересов и т.д (Человек как отдельная особь среди других людей)

Индивидуальность —неповторимое своеобразие проявлений человека, подчёркивающая исключительность, многосторонность и гармоничность, естественность и непринуждённость его деятельности. (Человек как один из многих, но с учётом его личных особенностей: внешний облик, манера поведения, характер и т. д.)

Личность — это человеческий индивид, являющийся субъектом сознательной деятельности, обладающий совокупностью социально значимых черт, свойств и качеств, которые он реализует в общественной жизни.(Человек с социально значимыми качествами)

Структура личности

| Социальный статус | Место человека в системе общественных отношений |

| Социальная роль | Образ поведения, одобренный нормативно и соответствующий социальному статусу |

| Направленность | Потребности, интересы, идеалы, мотивы поведения |

Мировоззрение, его виды и формы.

Мировоззрение—это целостное представление о природе, обществе, человеке, находящее выражение в системе ценностей и идеалов личности, социальной группы, общества.

Основные этапы формирования мировоззрения

| Мироощущение | Чувственный, эмоциональный, «лоскутный» образ мира | |

| Мировосприятие | Преимущественно чувственный, соединённый образ мира | |

| Миропонимание | Характеризует познавательно-интеллектуальную сторону мировоззрения и основывается на рациональном объяснении мира |

Мировоззрение:

даёт человеку ориентиры и цели для его практической и теоретической деятельности;

позволяет людям понять, как лучше достичь намеченных ориентиров и целей, вооружает их методами познания и деятельности;

создаёт возможность определять истинные ценности жизни

и культуры.

megaobuchalka.ru

| М 9. Формирование научного мировоззрения учащихся План

Формирование научно-материалистических представлений школьников о природе и общественной жизни, воспитание бережного отношения к природе, забота о сохранении и приумножении ее, вооружение учащихся доступными методами познания окружающего мира — одна из задач современной школы. Мировоззрение — совокупность взглядов, оценок, принципов, определяющих самое общее видение, понимание мира, места в нем человека, а также — жизненные позиции, программы поведения, действий людей. Мировоззрение — сложное личностное образование, которое характеризуется следующими чертами:

Основу мировоззрения составляют знания и умения применять их в практических ситуациях. Потребность в мироориентации предъявляет к знаниям свои требования. Здесь важен не просто набор всевозможных сведений из разных областей или «многоученость», которая, как пояснял еще древнегреческий философ Гераклит, «уму не научает». Английский философ Ф. Бэкон высказал убеждение, что кропотливое добывание все новых фактов (напоминающее работу муравья) без их суммирования, осмысления не сулит успеха в науке. Еще менее эффективен сырой, разрозненный материал для формирования или обоснования мировоззрения. Здесь требуются обобщенные представления о мире, попытки воссоздания его целостной картины, понимания взаимосвязи различных областей, выявления общих тенденций и закономерностей. Знания — при всей их важности — не заполняют собой всего поля мировоззрения. Кроме особого рода знаний о мире (включая и мир человека) в мировоззрении уясняется также смысловая основа человеческой жизни. Иначе говоря, здесь формируются системы ценностей (представления о добре, зле, красоте и другие), наконец, складываются «образы» прошлого и «проекты» будущего, получают одобрение (осуждение) те или иные способы жизни, поведения, выстраиваются программы действия. Все три компонента мировоззрения—знания, ценности, программы действия — взаимосвязаны. При этом знания и ценности во многом «полярны»: противоположны по своей сути. Познанием движет стремление к истине — объективному постижению реального мира. Ценности же характеризуют то особое отношение людей ко всему происходящему, в котором соединены их цели, потребности, интересы, представления о смысле жизни. Ценностное сознание ответственно за нравственные, эстетические и другие нормы, идеалы. Важнейшими понятиями, с которыми издавна связывалось ценностное сознание, выступали понятия добра и зла, прекрасного и безобразного. Через соотнесение с нормами, идеалами осуществляется оценивание происходящего. Система ценностей играет очень важную роль как в индивидуальном, так и в групповом, общественном мировоззрении. При всей их разнородности познавательный и ценностный способы освоения мира в человеческом сознании, действии так или иначе уравновешиваются, приводятся в согласие. Мировоззрение — не просто набор нейтральных знаний, бесстрастных оценок, рассудительных действий. В его формировании участвует не одна лишь хладнокровная работа ума, но и человеческие эмоции. Отсюда мировоззрение — взаимодействие того и другого, сочетание мироощущения с миропониманием. Жизнь в мире природы и общества рождает в людях сложную гамму чувств, переживаний. С мировоззрением сопряжены любознательность, удивление, чувства единства с природой, сопричастности человеческой истории, благоговения, восхищения, трепета и многие другие. Среди эмоций такого рода есть и окрашенные в «мрачные» тона: тревоги, напряжения, страха, отчаяния. К ним относятся чувство неуверенности, беспомощности, потерянности, бессилия, одиночества, печали, горя, душевного надрыва. Можно опасаться за своих близких, переживать за свою страну, народ, за жизнь на Земле, судьбы культуры, будущее человечества. Вместе с тем людям присущ и спектр «светлых» эмоций: радости, счастья, гармонии, полноты телесных, душевных, интеллектуальных сил, удовлетворенности жизнью, своими свершениями. Сочетания таких чувств дают вариации типов человеческих мироощущений. Общий эмоциональный настрой может быть радостным, оптимистичным, или же мрачным, пессимистичным; полным душевной щедрости, заботы о других или эгоистичным и т. д. Мощные импульсы мировоззрению дают нравственные чувства: стыд, раскаяние, укоры совести, чувство долга, морального удовлетворения, сострадания, милосердия, а также их антиподы. В ткани мировоззрения разум и чувства не обособлены, переплетены и к тому же соединены с волей. Это придает всему составу мировоззрения особый характер. Мировоззрение, по крайней мере его узловые моменты, его основа, тяготеют к тому, чтобы стать более или менее целостным комплексом убеждений. Убеждения — взгляды, активно принимаемые людьми, соответствующие всему складу их сознания, жизненным устремлениям. Во имя убеждений — так велика их сила — люди порой рискуют жизнью и даже идут на смерть. Итак, мировоззрение — единство знаний и ценностей, разума и чувств, миропонимания и мироощущения, разумного обоснования и веры, убеждений и сомнений. В нем переплетены общественно значимый и личный опыт, традиционные представления и творческая мысль. Соединены вместе понимание и действие, теории и практика людей, осмысление прошлого и видение будущего. Сочетание всех этих «полярностей» — напряженная духовно-практическая работа, призванная придать целостный характер всей системе ориентации. Мировоззрение помогает человеку раздвигать рамки повседневности, конкретного места и времени, соотносить себя с другими людьми, включая и тех, что жили раньше, будут жить потом. В мировоззрении накапливается мудрость человеческой жизни, происходит приобщение к духовному миру прадедов, дедов, отцов, современников, что-то решительно осуждается, что-то бережно хранится и продолжается. Знания мировоззренческого плана характеризуются научностью, целостностью, обобщенностью, связью с практикой, деятельностью человека. Мировоззренческие знания служат действенным инструментом формирования научной картины мира, составляют основу сознания личности. Структура мировоззренческого сознания сложна и включает в себя:

В содержании мировоззрения немаловажное значение играют умения:

Не менее важным элементом мировоззрения являются убеждения. На основе знаний и убеждений формируются идеалы человека. В содержании мировоззрения выделяют и потребность личности в выработке собственной мировоззренческой позиции, в кристаллизации ее и развитии. Важным элементом в содержании мировоззрения выступает эмоционально-волевая готовность к действию в соответствии со своими идеалами и убеждениями. Мировоззрение — это целостная система обобщенных идеалов и убеждений, ориентирующая человека в жизни, предполагающая потребность в выработке и постоянном совершенствовании собственных мировоззренческих принципов. Сложность процесса формирования мировоззрения состоит в том, что элементы его формируются порознь, постепенно. Раннему периоду его формирования мешают два обстоятельства: отсутствие обобщенных знаний, неразвитость умения мыслить обобщенными понятиями и особенности психики в раннем детском возрасте. К числу предпосылок формирования мировоззрения относят:

^ Процесс становления мировоззрения проходит три этапа: Первый этап — это формирование системы ценностей, выражающих природу общества. На этом этапе необходимо воспитывать и закреплять в сознании школьников положительные ценности, тормозить систему негативных ценностей в их сознании, преодолевать их и переориентировать на положительные ценности; ^ — постепенное обоснование сложившейся системы ценностей на уровне мировоззренческих идей и представлений все возрастающей степени обобщенности; ^ — переход знаний в убеждения, возникновение системы взглядов, выступающих ориентиром и инструментом деятельности. Формирование мировоззрения носит многоуровневый характер. Оценка уровня сформированности мировоззрения предусматривает учет следующих характеристик:

^ Одним из путей формирования мировоззрения является создание в учебном процессе мировоззренческих ситуаций. Различают ситуации двух типов: ситуации простого, основного факта, которые акцентируют внимание учащихся на познании мира как целого, формулировании проблем, т.е. ситуации создания условий для размышления и поиска решений; ситуации, направленной на решение основного вопроса философии, решения проблем бытия, его познания и преобразования. Не менее важный путь — формирование убеждений школьников в процессе их овладения новыми фактами и явлениями. Процесс формирования мировоззрения предполагает придание личностной значимости решаемым учебным задачам и ситуациям. Большие возможности в формировании мировоззрения содержатся в организации учебного процесса и внеклассной работы по предметам естественно — научного и гуманитарного цикла. Человек как деятельно-практическое существо не просто лепится средой, но к ней относится — первое условие существования мировоззренческого сознания и одновременно условие многообразия его содержания. Одно и то же воздействие среды дает разный эффект в зависимости от того, как оно согласуется с уже имеющимся жизненным опытом, достигнутым уровнем духовного развития. Успешность процесса формирования мировоззрения определяется совокупностью педагогических условий.

Организация работы по формированию мировоззрения школьников не терпит формализма, догматизма и равнодушия со стороны учителя и окружающих школьника взрослых. Работа должна строиться на принципах педагогического взаимодействия, сотрудничества и сотворчества в системе отношений учителя и учащихся. Понимание воспитания как органического, целостного развития индивида и превращения его в личность ставит вопрос о сбалансированности внешних (воспитательных) и внутренних (самодеятельных) факторов формирования человека. Воплощением их оптимального соотношения, сбалансированности гармонии и целостности выступает не просто сумма потребностей, интересов, способностей ребенка, а его духовный мир, отражающих полноту мироотношения. Поэтому воспитание личности, формирование ее мировоззрения не может ограничиваться образованием, освоением необходимой для жизни суммы знаний и навыков. Помимо такой «функциональной» подготовки к жизни воспитание должно обеспечивать более общую содержательную задачу — целостный характер саморазвития личности и ее мироотношения, превращение ее в субъекта и носителя общественной культуры. Поэтому формирование духовности, духовно-гармоничной и целостной личности — одна из важнейших целей мировоззренческого воспитания в детском и юношеском возрасте. В решении этих задач — залог успеха в воспитании всесторонне и гармонически развитой личности. ^ Религия, возникшая как средство социального контроля за поведением личности после того, как она выделилась из рода, осознала свою отдельность. Как следствие родовые связи слабнут; личность перестает считать справедливым наказание одних за грехи других — каждый должен сам нести свой крест, и социальный механизм наказания уже не срабатывает. Религия выставляет потустороннюю жизнь как отплату за земную жизнь. В «этом мире» можно грешить и прекрасно жить, но в «том мире» за все придется ответить. Таким образом, религия осуществляет социальный контроль за поведением личности. Религия возникает в таком обществе, где внешний контроль (обычаи, табу) оказывается недостаточным, поэтому для изменения или усиления его возникает внутренний контроль — мораль. Всевидящий и всемогущий трансцендентный Бог, с одной стороны, и совесть как социальный контролер — с другой создают силовое поле, которое удерживает личность в пределах норм, созданных культурой общества. Возникновение религии — огромный прогресс в истории человечества. Она морально сровняла всех людей: никому не позволено нарушать заповеди Бога — ни царю, ни рабу, ни мужчине, ни женщине, ни здоровому, ни калеке. Как личности, как носители морального сознания — все люди равноценные и равноправные. Принципиальное отличие религии от мифологии заключается в том, что носителем мифологического мировоззрения является род или другое тотальное сообщество, а религия направлена на личность. В связи с этим изменились способы контроля и влияния на личность. Сердцевиной мифа является страх и внешний контроль религии — вера и мораль. Религия объяснению мира уделяет значительно меньше внимания, чем мифология. Главное для нее — моральное регулирование социальной жизни. |

mir.zavantag.com

1. Мировоззрение и его исторические типы.

Тема: «Философия, и ее роль в обществе. Этапы развития философского знания».

2. Философия, ее возникновение и особенности.

3. Исторические типы философии.

1. Мировоззрение и его исторические типы.

Мировоззрение — это совокупность взглядов человека на мир и место человека в этом мире.

Мировоззрение — необходимая составляющая человеческого сознания. Оно присуще каждому человеку и включает познавательный , ценностный и поведенческий элементы.

Поскольку жизнь людей и общества носит исторический характер, постольку и мировоззрение подвержено историческим переменам. Однако, во все времена существовало так называемое житейское мировоззрение, стихийно складывавшееся из самой жизни людей, их непосредственного опыта. Оно содержит элементарные знания, «память предков», жизненный опыт, традиции, предрассудки и т.д. Житейское мировоззрение не систематизировано, стихийно, в нем эмоциональное преобладает над рациональным.

На разных этапах человеческой истории в мировоззрении общества преобладали те или иные убеждения, идеалы, нормы жизнедеятельности, то есть тот или иной тип мировоззрения, тот или иной интеллектуальный, эмоциональный, духовный настрой.

Однако, когда речь идет о мировоззрении в целом, то в его составе выделяют три обязательных элемента. Это обобщенные знания — повседневные, или жизненно-практические, профессиональные, научные. Знания выступают фундаментом мировоззрения, ибо в совокупности они дают ту или иную, однако, обязательно целостную картину мира.

Кроме знаний о мире (включая и мир человека) в мировоззрении осмысливается также весь уклад человеческой жизни, выражаются определенные системы ценностей. Ценности воплощают в себе особое отношение людей ко всему происходящему в соответствии с их целями, потребностями, интересами, тем или иным пониманием смысла жизни.

На основе знаний и сложившейся системы ценностей вырабатывается поведение человека и общества.

Анализируя мировоззрение, можно заметить так же, что в различных формах мировоззрений по-разному представлен интеллектуальный и эмоциональный опыт людей. Эмоционально-психологическая сторона мировоззрения (чувства) — мироощущение, познавательно интеллектуальная (разум) — миропонимание.

Разум и чувства входят в мировоззрение не обособленно, а во взаимосвязи, кроме того, они сочетаются с волей. Это придает всему мировоззрению особый характер, ибо воля побуждает человека к действию.

Итак, мировоззрение — сложное, напряженное, противоречивое единство знаний и ценностей, интеллекта и эмоций, миропонимания и мироощущения, разумного обоснования и веры, убеждений и сомнений, общественно значимого и личностного, традиционного и творческого мышления.

История человеческого общества знает три основных типа мировоззрения. Исторически первыми формами мировоззрения ыли мифологическое и религиозное.

Мифологическое мировоззрение. Мифология (от греч. mifos — предание, сказание и logos — слово, понятие, учение) — форма общественного сознания, способ понимания мира, характерный для ранних стадий общественного развития. Мифы существовали у всех народов мира. В духовной жизни первобытного общества мифология была универсальной формой общественного сознания.

Мифы — древние сказания разных народов о фантастических существах, о богах и героях — многообразны. Но у мифов есть принципиальное отличие от легенд и сказок, прежде всего, с точки зрения тематики мифов.

Много мифов разных народов посвящено космическим темам. Они заключают в себе попытки ответа на вопрос о начале, происхождении, устройстве мира, о возникновении наиболее важных явлений природы, о мировой гармонии и т.д. Интерес к проблеме происхождения мира как бы сам собою ставил вопрос и о происхождении людей. Особое место занимали мифы о культурных достижениях людей — добывании огня, изобретении ремесел, земледелии, обычаях, обрядах. Миф выступал как единая, нерасчлененная (синкретическая), универсальная форма сознания Он выражал мироощущение, мировосприятие, миропонимание эпохи, в которую создавался.

Сточки зрения мифологического сознания, миф — не выдумка, а самая подлинная реальность. Миф наивен, понятен, потому что он не имеет ничего общего с научным знанием, а значит, он научно неопровержим. Все, происходящее в мифе, осязаемо, видимо, возможно, реально.

Этот мир населяют люди, герои и боги. Боги отличаются от людей только тем, что бессмертны и всемогущи. Во всем остальном они ведут вполне земную жизнь. Герои могущественны, но смертны, они часто вступают в борьбу с богами, с судьбой. Герой — нравственный идеал, образец для подражания.

Мифы были универсальным учебником, включавшим не только знания о мире, но представления о нормах поведения, ценностях и идеалах. Мифологические образы, сюжеты сохранились в культуре различных народов — в литературе, живописи, музыке, скульптуре. Мифами наполнены мировые религии — христианство, ислам, буддизм.

В рамках мифологического мировоззрения определился круг универсальных, значимых для всего человечества вопросов: о мире, о человеке, о боге, о нравственном идеале. Их унаследовали от мифа две другие, более поздние формы мировоззрения — религия и философия.

В поиске ответов на мировоззренческие вопросы, поставленные мифологией, религия и философия избрали разные пути.

Религиозное мировоззрение. Религия (от лат. religio — благочестие, набожность, святыня, предмет культа) — такая форма мировоззрения, для которой характерно удвоение мира, его деление на посюсторонний (“земной”, естественный, воспринимаемый органами чувств) и потусторонний (“небесный”, сверхъестественный, сверхчувственный).

Основу религиозного мировоззрения составляет вера в существование сверхъестественных сил и в их главенствующую роль в мироздании и жизни людей.

Религиозные представления — продукт исторического развития общества. По мере того, как продолжалось познание мира человеком, появлялось все больше и больше фактов, которые не «вписывались» в традиционное мифологическое мировоззрение. Прежде всего, потому, что в устойчивой системе сложившихся отношений человека с богами неожиданно, но довольно часто, возникали не стандартные ситуации негативного характера: с одной стороны, поведение человека соответствовало установленным правилам поведения, но с другой, на него (человека), по совершенно непонятным причинам обрушивались неприятности, или даже несчастья. Эти таинственные силы не вписывались в стройную мифологическую систему мира, а значит, неизбежно возникали вопросы об их сущности и месте обитания. Видимо, на первых порах человеку казалось, что эти силы везде, в каждом из окружающих человека предметах. Отсюда, вероятно, и «одушевление» всего окружающего. Возможно, это и был первый шаг на пути «отделения» души от тела, как материальной оболочки. Следующим шагом стало «переселение» этих душ в иной мир. Таким образом, происходит удвоение мира: на материальный, земной мир, который понятен человеку и познаваем, и некий нематериальный мир, непознаваемый, чуждый.

Таинственные силы вызывают смешанное чувство страха и уважения по отношению к ним. Это поклонение “высшим силам” постепенно приводит к понятию (образу) бога как высшего существа, достойного поклонения. Таким образом, на основе религиозных верований формируются религии, как более систематизированный вариант мировоззрения.

Важной особенностью религиозного мировоззрения становится вера как особое состояние, чувство, настроение, переживание человека. Внешней формой проявления веры служит культ — система утвердившихся ритуалов, догматов.

Религия — явление многоплановое и многозначное. Она порождена объективными условиями, конкретным историческим этапом развития общества.

Подобно мифологическому религиозное мировоззрение выполняет значимые для человека функции. Помимо мировоззренческой (дает человеку целостное представление о мире и месте человека в нем) и культурно-воспитательной функций (сохраняет роль своеобразного универсального «учебника»), она играет иллюзорно компенсаторную роль. Поскольку в ней сильна потусторонняя сторона человеческого бытия, религия противопоставляет его как лучшее по сравнению с посюсторонним миром. Соответственно при определенных условиях жизнь человека после смерти может оказаться значительно лучше.

На уровне религиозных представлений религиозное мировоззрение сохранило мифологичность в ответах на универсальные вопросы: о мире, человеке и боге. Однако, если мифологическое сознание «законсервировалось» на ступени несистематизированного миропонимания, то в ряде религий произошли существенные изменения, они «достроили» свои здания до теоретического уровня. Произошла систематизация вероучения в сторону большей доказательности и убедительности. Самым ярким примером тому стало христианство, в котором, благодаря «соединению» с философией родилась христианская теология.

studfiles.net

|

ТОП 10: |

Основные черты философского мировоззрения: · концептуальная обоснованность; · систематичность; · универсальность; · критичность. По характеру формирования и способу функционирования выделяют следующие основные исторические типы мировоззрения: мифологическое, религиозное и философское, а по глубине отражения и форме выражения следующие уровни: обыденно-практическое и теоретическое. Обыденно-практическое мировоззрениепорождается непосредственными условиями жизни людей и передающимся из поколения в поколение опытом. Оно существует в форме здравого смысла, стихийных, несистематизированных, традиционных представлений о мире. Оно крайне неоднородно. На его формирование оказывают большое влияние уровень образования и воспитания, интеллектуальной и духовной культуры, характер профессиональной деятельности, семейные, национальные, религиозные традиции и многие другие факторы. Этот уровень мировоззрения не отличается глубокой продуманностью, систематичностью, обоснованностью. В нем нередки внутренние противоречия и устойчивые предрассудки. Теоретическое мировоззрениеотличает рационалистическая обоснованность, доказательность, особая системность знания, не просто упорядоченность как в обыденном знании, а упорядоченность по осознанным принципам в форме теории и развернутого теоретического понятия. Для него также характерна эссенциалистская направленность, т.е. нацеленность на воспроизведение сущности, закономерностей явлений, объектов, процессов. Мифологическое (от греч. myphos – предание, сказание и logos – слово, понятие, учение) мировоззрение базируется не на теоретических доводах и рассуждениях, а либо на художественно-эмоциональном переживании мира, либо на общественных иллюзиях, рожденных неадекватным восприятием большими группами людей социальных процессов и своей роли в них. Мифология – это форма общественного сознания, способ понимания мира, характерный для ранних стадий общественного развития. Мифы (рассказы, повествования о богах, героях, демонах духах и т.д.) отражали фантастические представления людей о мире, природе, человеке и обществе. Много мифов посвящено космическим темам. Формирование мира понималось как его творение или развитие из бесформенного состояния. Большое внимание уделялось происхождению людей, рождению, стадиям жизни и смерти человека. Особое место занимают мифы о культурных достижениях, о добывании огня, изобретении ремесел, земледелии, возникновении обычаев и обрядов. Миф выступал как единая, нерасчлененная (синкретическая) форма сознания, включая в себя зачатки не только религии, но и философии, политических теорий, различных форм искусства. Религия (от лат. religio – благочестие, набожность, святыня) – форма мировоззрения, в которой освоение мира осуществляется через его удвоение, разделение на посюсторонний и потусторонний. Основу религиозного мировоззрения составляет вера в существование той или иной разновидности сверхъестественных сил и в их главенствующую роль в мироздании и жизни людей. Внешней социально значимой формой проявления веры служит культ – система утвердившихся ритуалов и догматов. Философское мировоззрение в отличие от других типов мировоззрения носит теоретический характер, т.е. оно не просто провозглашает свои принципы, а доказывает, обосновывает, логически выводит их (в отличие, например, от религии, положения и догматы которой не доказываются, а предлагаются человеку в качестве символа веры). Философское знание – это не просто набор знаний, а это система понятий и категорий. Философия претендует на теоретическую обоснованность как содержания, так и способов достижения обобщенных знаний о действительности, а также норм, идеалов, ценностей, определяющих цели, средства и характер деятельности человека. Каждая философская система дает свой образец системного теоретического мышления. Через усвоение философии идет и усвоение этого системного метода мышления. Однако следует иметь в виду, что не всякое теоретически оформленное мировоззрение является научным, а только то, которое опирается на прочный фундамент научных знаний, общественно-исторической практики и пользуется научным методом мышления. Мировоззрение каждого человека формируется постепенно. В его формировании можно выделить следующие ступени: мироощущение, миропереживание, мировосприятие, миропредставление, миропонимание, мировоззрение. Естественно, мировоззрение человека включает в себя не только философские взгляды. Оно складывается из специфических политических, исторических, экономических, нравственных, эстетических, религиозных или атеистических, естественно-научных и других воззрений. Но основу всех взглядов в конечном счете составляют философские взгляды, так как философия ставит и решает глобальные, фундаментальные, сущностные проблемы бытия. По этому понятие «мировоззрение» может быть в известной мере отождествлено с понятием «философское мировоззрение». Понятие «мировоззрение» соотносится с понятием «идеология», но они не совпадают по своему содержанию. Идеология охватывает лишь ту часть мировоззрения, которая ориентированна на социальные явления и социально-классовые отношения. Какова роль мировоззрения в жизни человека? Мировоззрение, как отмечалось выше, определяет отношение человека к миру и направленность его деятельности. Оно дает человеку ориентацию в социальной, политической, экономической, нравственной, эстетической и других сферах жизни общества. Поскольку ни одна специальная наука или отрасль знания не выступает в качестве мировоззрения, постольку изучение философии жизненно важно для специалиста любой отрасли, работника любой специальности. Мифология и философия. Через понятие сакрального философия сопоставима также с мифом, мифологическим сознанием. Мифологическое сознание является особой формой религиозного сознания, самым ранним религиозным сознанием. Но в отличие от существующих ныне монотеистических религий, противопоставляющих творца и творение, такое сознание смешивает земное и сакральное и является политеистическим. А). Природа мифа и сущность мифологического сознания. Что такое миф, мифология, мифологическое сознание? Исходное значение слова «миф» – предание, сказание, былина. Как особый феномен истории и культуры миф – это главный структурный элемент мифологии – такой формы общественного сознания, которая характеризует понимание природной и социальной реальности на ранних стадиях развития человечества, понимание являющееся символически-чудесным. Обыденное понимание мифа – древняя «сказка», чаще античная или библейская, реже принадлежащая тому или иному этносу. Но это поверхностно-школьное понимание. Миф и его содержание не менее реальны, чем научные теории. Мифологическое сознание – законная «прародина» философского и научного знания. Мифология – не просто совокупность древних «сказок». Это реализация своеобразной «логики», не теоретической, а поведенческой. Структура и связь мифов не хаотична и случайна, а глубоко обоснована и укоренена в человеке. Миф, вместе с обрядом создает для человека древности понятные и образно осязаемые правила жизни: эмоциональной, мыслительной, коммуникативной. Благодаря мифу человек получает прямые жизненные предписания, необходимые в мире чудесных, могущественных и непонятных для него стихий и сил природы. Миф возникает и распространяется как глубоко запечатленное в языке своеобразное «знание» об этих силах. Знание «чудесное» и глубоко лично прочувствованное. По словам А.Ф. Лосева «миф есть в словах данная чудесная личностная история». Б). Важнейшие характеристики мифологического сознания. Мифологическое сознание выражается не в умозаключениях и теориях, а в повествованиях, метафорах, особых действиях (сакральных обрядах, служениях, танцах и т.п.), принятых правилах поведения в сообществе, в общей системе ценностей и общих коллективных представлениях, – во всем, что обеспечивает духовную связь поколений. У мифологического сознания можно выделить ряд специфических черт: 1. Синкретизм (сращенность, слитность) – не аналитическое, а целостное мировидение, в котором в нерасчлененном единствеприсутствуют зачатки знаний, религиозных верований, социально-политических представлений, озарений и порывов первых форм искусства, элементы обыденного сознания и т.п. В нем переплетается то, что позже будет противостоять друг другу: естественное и сверхъестественное, фантазия и реальность, знание и вера, мысль и эмоция, предмет и знак, вещь и слово, существо и его имя и т.п. Это мировоззрение не замечающее противоречий. 2. Для мифологического сознания характерен тотальный генетизм, т.е. представление мира как одного большого порождения, большого родства природных стихий и богов. Родословная богов, о которой рассказывает миф, является, по существу, историей мира. 3. Мифологическое сознание антропоморфно, т.е. постигает мир в формах жизни человека, причем родового человека. 4. Для мифологического сознания характерен этиологизм, т.е. следование набору священных, сакральных предписаний в поведении и жизни, заповедованных предками. В этом сознании не развито чувство времени и истории. Историческое время делится на два периода: «золотой век», когда люди были совершенны, и «профанное» время, когда нравы испорчены. философию и мифологию связывает общее предназначение – быть системой смысложизненных ориентаций человека, и общий мировоззренческий пафос – удивление. Миф помогает человеку жить. Философия понимает, объясняет и толкует жизнь. Но, как говорил Аристотель, те, кто любит мудрость, равно как и те, кто любит мифы, одинаково начинают с удивления. Это удивление от открытия в мире чего-то важного, существенного, от ощущения чудесности, значительности и святости мира. Но если мифологическое удивление самодостаточно, то философское является толчком для дальнейшего понимания, познания, рассуждения. Философия оказывается рационализированной мифологией. И необходимость этой рационализации заложена уже в самом мифологическом сознании. Безудержное мифотворчество благодаря этому становится продуктивным. Мифологическое сознание, как было сказано, не исчезает с первобытной культурой, не случайно словосочетание «мифы нашего времени» часто встречается и современных публикациях. Поскольку это сознание несет в себе как позитивный, так и негативный потенциал, то философия становится инструментом раскрытия первого и преодоления второго. Философия очищает мифотворчество от предрассудочности, запальчивости, суеверности, неадекватности и т.п. и дает возможность понять и удержать его неустранимые из культуры аспекты. Во-первых, это необходимость для культуры так называемой энергии заблуждения. Человек часто оказывается в таких социокультурных, жизненных и информационных обстоятельствах, которые превышают возможности его восприятия и понимания. Тогда миф становится почти единственной спасительной формой самоопределения. Во-вторых, миф сохраняет в себе архетипическую память о временах нераздельности человека и природы, их синкретического существования. Возможно, только эта память может давать надежду в решении сложнейших экологических проблем. Не случайно в последнее время становится все более популярной идея неоязычества, своеобразной ремифологизации (восстановления мифологичности) сознания современного человека.

|

infopedia.su

2) Мировоззрение и его структура. Факторы формирования мировоззрения.

Мировоззрение— система взглядов на объективный мир и место человека в нём, на отношение человека к окружающей его действительности и самому себе, а также обусловленные этими взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы познания и деятельности, ценностные ориентации.

Уровень 3 — миропонимание

Уровень 2 — мировосприятие

Уровень 1 — мироощущение

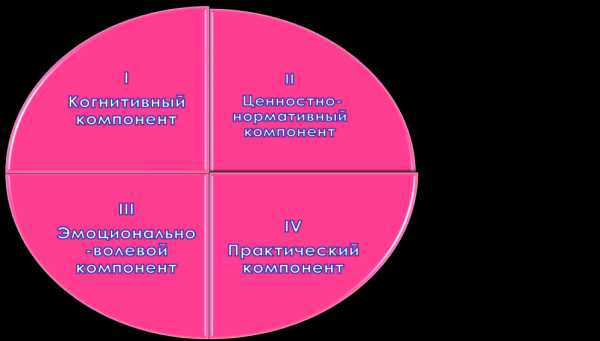

Когнитивный компонент: От греческогоcognitio, «познание, изучение, осознание». Является базовым компонентом мировоззрения.

Ценностно-нормативный компонент: Ценность — это свойство какого-то предмета, явления удовлетворять потребности, желания людей. Ценностное отношение человека к миру и к самому себе формируется в определенную иерархию ценностей, на вершине которой располагаются абсолютные ценности, зафиксированные в общественных идеалах. Следствием устойчивой, повторяющейся оценки человеком своих отношений с другими людьми являются социальные нормы: моральные, религиозные, правовые и т. п. регулирующие повседневную жизнь как отдельного человека, так и всего общества.

Эмоционально-волевой компонент: Для того чтобы знания, ценности и нормы реализовывались в практических поступках и действиях, необходимо их эмоционально-волевое освоение, превращение в личные взгляды, убеждения, верования, а также выработка определенной психологической установки на готовность действовать.

Практический компонент: Мировоззрение — это в том числе и реальная готовность человека к определенному типу поведения в конкретных обстоятельствах. Даже если это мировоззрение ориентирует человека не на участие в жизни, а на созерцательную позицию, оно все равно проектирует определенный тип поведения.

Уровень 1: мироощущение: Мироощущение – это чувственное восприятие окружающего мира, когда чувства, настроение как бы «окрашивают» мир, запечатлевают его образ через призму субъективных, сугубо индивидуальных ощущений.

Уровень 2: мировосприятие: Мировосприятие – это представление окружающего мира в идеальных образах. Оно может быть адекватным и неадекватным, то есть не соответствовать действительности, когда искажается реальность или имеют место иллюзии. Основывается на индивидуальном опыте.

Уровень 3: миропонимание: Миропонимание – познавательно-интеллектуальная деятельность, направленная на выявление сущности как самого человека, так и окружающего его мира, а так же на понимание взаимосвязи происходящих в природе процессов и явлений.

Главным фактором в формировании мировоззрения являются знания и опыт человека, приобретенные в процессе его жизни. Именно особая форма мировоззрения позволяет создать индивидуальную сферу жизни человека

3) Причины возникновения и особенности мифологического мировоззрения.

Исторически первой формой мировоззрения является мифология – первая общественная форма сознания, возникшая на самой ранней стадии развития человечества.

Мифология – форма общественного сознания, способ понимания мира, характерный для ранних стадий общественного развития. В мифе были объединены зачатки знаний, религиозных верований, нравственная, эстетическая, эмоциональная оценка ситуаций. Таким образом, мифология — это не первоначальная форма знания, а особый вид мировоззрения, специфическое образное представление о явлениях природы и коллективной жизни.

Миф – это упорядоченное, систематизированное мировоззрение, передающее представление разных народов о происхождении мира, о явлениях природы, о фантастических существах, о делах богов и героев.

Причины возникновения:

первобытный человек еще не выделял себя из окружающей среды — природной и социальной

первобытное мышление еще четко не отделилось от эмоциональной сферы

Следствием этих предпосылок стало наивное очеловечивание окружающей среды. Человек перенес на объекты природы свои личные свойства, приписывая им жизнь, человеческие чувства. В мифе невозможно отделить реальное от фантастического, существующее от желаемого, духовное от материального, зло от добра и т. д.

Отличительные черты:

Антропоморфизм — перенос на весь мир человеческих качеств и отношений, одушевление космоса, природных сил

синкретизм — слитность, нерасчлененность миропонимания

иррационально-фантастический характер — широкое присутствие представлений о сверхъестественном, чудесах, колдовстве

художественно-образная форма выражения, обращенная главным образом к чувственно-эмоциональному миру человека

диахронический и синхронический аспекты мифа – рассказ о прошлом, настоящем и будущем.

Миф являлся продуктом коллективного бессознательного творчества и отражал опыт народной жизни.

Функции мифов:

Мировоззренческая

Миф обеспечивал связь поколений

Создавал единую картину мира

studfiles.net

Мировоззрение и Успех

Что такое мировоззрение? Какая связь между мировоззрением и успехом, счастьем? Постараюсь ответить в максимально простой форме (хотя, это очень объемная тема, очень много взглядов на нее, представлю еще один).

Если долго смотреть: появляются … лучше не смотрите долго на эту картинку 🙂

Что такое мировоззрение

Мировоззрение – это совокупность взглядов на мир

По совокупностью взглядов понимают – убеждения, ценности, верования, понимания о устройстве мира, положение человека в нем, как истинное, не требующее доказательств.

Под миром понимают – все что существует, в том числе о человеке в нем, Вселенной, Боге…

Даже если в нашем лексиконе не присутствует само слово – мировоззрение, то это не означает, что у нас нет какого-то мировоззренческого понимания. Это удел всех мыслящих существ.

Как оно формируется

Пожалуй стоит уже разделить на два вида само мировоззрение.

Мировоззрение общества – это совокупность мировоззренческих понятий всего общества.

И личностное мировоззрение – личное понимание человека мира, отличное от общественного.

Этапы формирования мировоззрения общества

Исторический. История влияет на настоящее, не так ли? Т.е. наши предки пользовались какими-то представлениями о всем сущем, и естественно, что в том или ином виде – для нас эти понятия из их мировоззрения – стали так же родными. Например. Как часто вы пользуетесь поговорками в утвердительной, подтверждающей форме? «По лежачий камень, вода не течет» — древняя поговорка, и актуальная и по сей день. Хотя он верна только в некоторых случаях.

Под историческим формированием мировоззрения общества – понимаю наследие в виде убеждений и взглядов от прошлого к настоящему поколению.

Пропаганда. Систему ценностей и убеждений постоянно навязывается из масс-медиа. Очень много пропаганды особого мнения у идеологических политических партий (КП, социалисты … ). Сюда же, все религии. Они все пропагандируют свои ценности и настаивают на истинности именно в их понимании. То, что пропагандируется — обычно и навязывается.

Как история, так и пропаганда – это очень большие группы по формированию нашего мировосприятия. Но можно выделить еще больше таких этапов: по К. Юнгу «Массовое бессознательное», генная или национальная предрасположенность, …

Этапы формирования личного мировоззрения

Можно описать короче, особо вникать откуда у нас берутся взгляды на то или иное легко догадаться самому. Итак, это: от родителей всех мастей, от учителей, от сверстников, от круга общения, от «среды обитания», от наставников – духовников, от религиозных или политических организаций, с которыми лично общаемся, самопознания, обучения…

Как формируется мировоззрение – это тема отдельная, и какие типы бывают так же стоит поговорить отдельно, немного о типах мировоззрения затронул в этой статье (и ее связи в понимании везения и удачи). В контексте данной статьи и блога, стоит поговорить о связи мировоззрения и успеха…

Мировоззрение и успех

Какая связь? Самая что ни есть прямая и очень сильная. Кое что я уже публиковал: о связи с мотиваций (мотивация для успеха – что бензин для авто), о понимании везения и удачи.

В целом вся методология, психология, технология в достижении Успеха – это изменение и корректировка многих ваших мировоззренческих понятий. Очень часто, добиться чего-то важного не возможно не изменив некоторые представления о жизни.

И есть закономерность: меняется мировоззрение – меняется само личное понятие Успеха. (жили были атеистами – мечтали о честолюбивых целях, стали боговерными – начали желать о благочестии, ну и наоборот…)

Желая достичь важных целей – приходиться корректировать мировоззренческие понятия. (опять таки – жили и были – захотели финансового благополучия, но «унаследовав» постокомунистические взгляды – что «большие деньги – это зло», приходится внушать себя: «что деньги побеждают зло»).

Хотите быть успешными – придется работать над своим мировоззрением…

www.iaim.ru