Формы социального обеспечения

Формы социального обеспечения

1

Социальное обеспечение — форма выражения социальной политики государства, направленная на материальное обеспечение определённой категории граждан из средств государственного бюджета и специальных внебюджетных фондов в случае наступления событий, признаваемых государством социально значимыми (на данном этапе его развития) с целью выравнивания социального положения граждан по сравнению с остальными членами общества.

2

Принципы социального обеспечения

Вообще понятие осуществления социального обеспечения может варьироваться в значительной степени, да и то, за что выдаётся тот или иной вид подобной государственной помощи – это тоже отдельная тема. Это может быть выслуга лет, это могут быть нежданно возникшие проблемы, это могут быть физические проблемы, это может быть просто достижение определённого возраста. Как мы видим, существует множество ситуаций, в которых подобные выплаты могут производиться. И они, по какому поводу бы ни производились, всегда соответствуют ряду определённых принципов – такое уж понятие социального обеспечения. В число этих принципов входит, конечно же, общедоступность, обеспечивающая равноправие в получении выплат, всеобщность, а также вариативность – ведь услуг подобного типа может быть много, не всегда они носят исключительно финансовый характер, хотя такой вариант и преобладает.

3

Разновидности

И социальное обеспечение, и социальная защита могут быть различными. Многообразие их достаточно широко, но перечислить некоторые причины выплат, что являются наиболее ходовыми стоит.

Во-первых, это пенсии. Пенсии могут быть различными. Некоторые продиктованы исключительно наступлением того или иного возраста, другие – наступлением состояния инвалидности, третьи – потерей кормильца.

Во-вторых, это могут быть различные пособия, компенсации и льготы, что оказываются в случае возникновения первой необходимости.

В-третьих, это различные социальные или медицинские услуги

И так далее, каждую из этих разновидностей можно в свою очередь поделить на различные подвиды, причём последние могут в значительной степени варьироваться в зависимости от того, на каком этапе своего развития в данный момент находится государство, каких принципов оно придерживается в данный момент и через какие сложности проходит. Но, как бы то ни было, социально обеспечение играло, и будет играть исключительно важную роль как один из важнейших инструментов взаимодействия государства с обычными жителями в пользу последних.

4

Определение социального обеспечения и защиты

Итак, если говорить про понятие и сущность социального обеспечения, то это особая составляющая социальной политики государства, которая направлена на обеспечение определённых категорий граждан материальной помощью из государственного бюджета. Обычно ключевым мотивом в данной ситуации служит создание приблизительно равных условий для существования всех людей, проживающих в том или ином государстве. Социальная защита — это родственное понятие, которое играет, как правило, именно защитную функцию. Иная возможная классификация – это дифференциация социальной помощи и социального обеспечения. Отличие состоит в том, что в первом случае средства предоставляются на разовой основе, ну а во второй – поступают периодически.

Классификация функций социального обеспечения:

• экономические функции социального обеспечения. Ее сущность заключается в том, что государство использует социальное обеспечение в качестве одного из способов распределения части валового внутреннего продукта, тем самым оказывая определенное воздействие на выравнивание личных доходов граждан путем предоставления материальных благ вместо утраченного заработка;

• производственная функция выражается в том, что право на многие виды социального обеспечения обусловлено трудовой деятельностью, а уровень обеспечения зачастую зависит от ее характера и размера вознаграждения за труд;

• социальная (социально-реабилитационная) функция социального обеспечения способствует поддержанию социального статуса граждан при наступлении различных социальных рисков путем предоставления различных видов материального обеспечения. С помощью социальной функции осуществляется и реабилитационное направление социального обеспечения целью, которой является восстановление полноценной жизнедеятельности человека;

• политическая функция позволяет государству специфическими для социального обеспечения средствами реализовывать основные направления социальной политики. От того, насколько эффективно социальное обеспечение выполняет свою политическую функцию, зависит состояние социального покоя в обществе. Социальная напряженность в обществе на современном этапе свидетельствует о том, что состояние российской системы социального обеспечения не отвечает потребностям населения.

• демографическая функция реализуется посредством воздействия системы социального обеспечения на многие демографические процессы — на продолжительность жизни населения, стимулирование рождаемости и т.д.

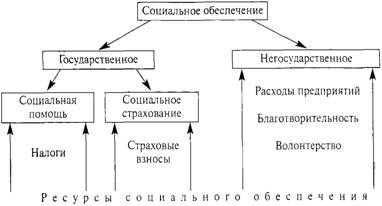

Формы социального обеспечения.

Под формами социального обеспечения понимаются организационно-правовые способы его осуществления.

К специфическим признакам форм социального обеспечения принято относить:

1. способ аккумуляции средств в финансовых источниках, за счет средств которых предоставляется социальное обеспечение;

2. круг субъектов, обеспечиваемых за счет средств определенного финансового источника;

3. виды обеспечения за счет данного источника конкретного круга субъектов;

4. систему органов осуществляющих социальное обеспечение.

studfiles.net

Вопрос №3 Организационно-правовые формы социального обеспечения.

Используемые в России на современном этапе формы социального обеспечения можно классифицировать по степени их централизации на централизованные, региональные, территориальные и локальные.

Централизованные формы СО: социальное обеспечение, адресованное каждому как члену общества, за счет средств федерального бюджета; социальное обеспечение застрахованных в порядке обязательного социального страхования; смешанная форма социального обеспечения, используемая для специальных субъектов.

Виды обеспечения, предоставляемые указанному кругу лиц, устанавливаются федеральными законами и подзаконными актами федерального уровня.

Право на их получение не связано с трудовой деятельностью человека, в связи с чем в данный круг обеспечиваемых входят и те лица, которые работают. К этим видам относятся: социальные пенсии; пособия по безработице, по уходу за ребенком; иные социальные выплаты в связи с материнством и на несовершеннолетних детей; субсидии и компенсационные выплаты; государственная социальная помощь, социальная доплата к пенсии, ежемесячные денежные выплаты инвалидам в связи с монетизацией льгот; медицинская и лекарственная помощь, санаторно-курортное лечение, различного рода социальные услуги и льготы. Ни одна из указанных денежных выплат не соизмеряется с заработком человека (если даже он его имеет) и ни один из видов «натурального» социального обеспечения не зависит от его трудового вклада.

В систему органов, компетентных осуществлять социальное обеспечение в рамках рассматриваемой формы, входят органы социальной защиты населения, образования, здравоохранения, опеки и попечительства и др.

Региональные формы СО.

К РФ устанавливает, что социальное обеспечение — совместная компетенция РФ и субъектов РФ.

Субъекты РФ принимают собственные законы и другие акты, которые не могут понизить федеральный уровень стандарта в социальном обеспечении, повышающие уровень СО за счет собственных финансовых средств.

При этом круг лиц, пользующихся дополнительными мерами социальной защиты, виды такой защиты и органы, которые ее перераспределяют, определяются самими субъектами РФ.

Территориальных (муниципальных) и локальных форм СО

Именно эти органы и субъекты определяют способ аккумуляции финансовых средств, круг лиц, для которых предусматриваются меры дополнительной социальной поддержки, ее виды и способы предоставления. На современном этапе территориальные, как и региональные, формы приобретают все большее значение, ибо именно они максимально приближены к человеку и могут своевременно реагировать на все социальные риски «местного значения», хотя финансовые ресурсы здесь пока ограниченны.

Эффективность локальных форм социального обеспечения, используемых на уровне конкретных организаций, полностью зависит от их экономических возможностей и развитости социально-партнерского сотрудничества в данной конкретной организации.

studfiles.net

5.3. Формы социально-обеспечительных предоставлений и организационно-правовые формы их осуществления

Следующим по своей значимости основанием деления социально-обеспечительных предоставлений на виды является их форма. Действующее законодательство закрепляет всего две формы таких предоставлений: денежную и натуральную. В денежной форме предоставляются:

1) все виды и разновидности пенсий;

2) пособия во всех их разновидностях;

В натуральной форме осуществляется:

1) содержание граждан пожилого возраста и инвалидов в домах (интернатах, пансионатах) для престарелых и инвалидов;

2) санаторно-курортное лечение, иные виды медицинских услуг;

3) предметы первой необходимости;

4) компенсации, например, в виде предоставления жилья, утраченного в связи со стихийными бедствиями, радиационными катастрофами и т.д.;

5) льготы, в частности, бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, внеочередное бытовое обслуживание и т.д.

Третьим основанием классификации социально-обеспечительных предоставлений являются организационно-правовые формы их осуществления. Согласно данному критерию в настоящее время все виды социального обеспечения подразделяются:

1) на государственное обеспечение, финансируемое за счет средств бюджетов всех трех уровней – федерального, регионального (субъектов федерации) и муниципального;

2) страховое обеспечение, которое осуществляется за счет страховых платежей в государственные внебюджетные фонды;

3) негосударственное обеспечение, осуществляемое на основании добровольного договорного регулирования. Это, в частности, негосударственное пенсионное обеспечение, социальное обслуживание частными организациями.

Согласно ст. 72 Конституции РФ социальное обеспечение относится к совместному ведению федерации и ее субъектов. Такое распределение бремени исполнения обязанности по содержанию и оказанию помощи нуждающимся категориям граждан дает возможность выделения еще одного классификационного критерия, по которому виды социального обеспечения подразделяются на три группы:

федеральные предоставления,

региональные (субъектов Федерации) предоставления,

муниципальные предоставления.

Основу системы социального обеспечения составляет федеральный уровень предоставлений, который дополняется (а в ряде случаев восполняется) региональным и муниципальным уровнями.

С проведением реформ в политической и, как следствие, в экономической и правовой сферах жизни нашего общества произошло перераспределение бремени несения этой обязанности с явно выраженной тенденцией сохранения за федеральной властью обязанности установления определенных стандартов в сфере социального обеспечения и их финансирования. В рамки этих стандартов (например, минимальный размер пенсий, пособий, федеральный перечень обязательных социальных услуг и т.д.) субъекты Федерации вмешиваться не вправе, если такое вмешательство может снизить уровень гарантий прав нуждающихся граждан, но их превышение не только допускается, но и поощряется.

Одновременно все яснее проявляется и вторая тенденция, состоящая в том, что федеральный центр стремится переложить часть своих обязанностей на субъекты Федерации и муниципальные образования, что наиболее отчетливо проявилось в изменении политики государства по предоставлению льгот, в частности, ветеранам труда.

Наряду с тем, что на субъекты Федерации и муниципальные образования возложена обязанность по финансовому обеспечению некоторых из видов предоставлений, традиционно финансируемых за счет средств федерального бюджета, они также управомочены на разработку собственных мероприятий по оказанию помощи и содержанию проживающих на соответствующих территориях категорий нуждающихся граждан.

Важнейшим классификационным критерием являются основания и условия права граждан на определенные предоставления.

Например, заслуги перед государством порождают право на льготы и ежемесячные доплаты (выплаты) к пенсиям, последствия стихийных катастроф – право на компенсации, наличие детей – право на различные пособия, малообеспеченность – право на государственную социальную помощь, возраст – право на пенсию и т.д.

Виды социального обеспечения можно классифицировать и по иным основаниям, но они не имеют столь широкого и часто встречающегося в практике их правового закрепления распространения. Вместе с тем при изучении вопроса о классификации социально-обеспечительных предоставлений следует иметь в виду, что наличие различных оснований и их множество автоматически не приводит к выводу о том, что в законодательстве как прошлом, так и в действующем закреплено такое их количество, что оно дает основание для вывода о существовании в праве принципа многообразия видов социального обеспечения. Такой вывод не соответствовал и не соответствует действительности. Законодательство, утратившее силу, и законодательство настоящего времени закрепляет лишь шесть видов социального обеспечения, что, естественно, не свидетельствует об их многообразии. Это:

1) пенсии;

2) пособия;

3) социально-обеспечительные компенсации;

4) льготы;

5) социальные и медицинские услуги;

6) предметы первой необходимости.

Разнообразие подвидов, следовательно, не приводит к формированию многовидового социального обеспечения, да в этом и нет необходимости, о чем свидетельствует не только российское законодательство, но и мировой опыт.

Один и тот же вид социального обеспечения может быть объектом регулирующего воздействия как федерального законодательства, так и законодательства субъектов Федерации (один классификационный критерий), одновременно он может финансироваться из бюджетных ассигнований и страховых взносов (другой критерий).

Поэтому теория права, исследуя позиции законодательной практики, одновременно классифицирует и таким способом анализирует одно и то же правовое явление с различных позиций, под различным углом зрения, что и приводит к ситуации, когда число видов социального обеспечения может быть равным, а возможно, и меньшим по сравнению с теми основаниями, в соответствии с которыми осуществляется их классификация на законодательном уровне.

Таким образом, действующее законодательство закрепляет шесть видов социального обеспечения: пенсии, пособия, социально-обеспечительные компенсации, льготы, социально-медицинские услуги и предметы первой необходимости. Каждый из указанных видов, как правило, состоит из определенного числа разновидностей. Причем, если виды социального обеспечения имеют устойчивый, стабильный характер, то их разновидности постоянно изменяются, варьируются в зависимости от конкретных политических, экономических и других условий, в которых находится государство на определенном этапе его исторического существования.

studfiles.net