Приказы в 17 веке в России

ПРИКАЗЫ

(Органы управления в России XVI — XVII веков)

1. Органы центрального управления в России в XVI — начале XVIII вв. В основном имели судебную функцию (Земский, Поместный, Казенный, Посольский и др. приказы). Наряду с общегосударственными были приказы с областной компетенцией (Казанского дворца, Сибирский, Новгородская четь и др.). Структурно приказы подразделялись на столы и повытья. Стоявшие во главе приказов лица в XVII в. получили название судей, наиболее крупные приказы возглавляли судьи в чине боярина или окольничьего. Непосредственное делопроизводство велось дьяками. В начале XVIII в. приказы заменены коллегиями.

2. Местные органы дворцового управления в XVI — XVII вв. (Новгородский, Псковский дворцовые приказы).

3. Название стрелецких полков в XVI -XVII вв.

Несколько предварительных замечаний:

1. Перечень приказов приводится на основе данных энциклопедического словаря История Отечества (М. «Больщая Российская энциклопедия » 1999 г.).

3. Из множества сыскных приказов в список включены наиболее значительные, действовавшие сравнительно долгое время. В список не включены приказы конца XVII в. и начала XVIII в. — Адмиралтейский, Артиллерийский, Военно-Морских дел, Провиантский, Земских дел (1701), Синодальный дворцовый и др. т.к. они представляли собой новый тип центральных учреждений.

Первоначально дворцовый, впоследствии общегосударственное учреждение, ведал вопросами медицинской службы (1594/1595 — 1714).

Функции но выяснены (упомянут в 1643).

БОЛЬШОГО ДВОРЦА

(Большой дворец)

Ведал дворцовым хозяйством, населением дворцовых волостей, а также Хлебным, Кормовым н Сытным дворами (1534 — 1728).

БОЛЬШОГО ПРИХОДА

(Большой приход)

Ведал сборами с населения: в XVI в. — прямыми и косвенными, в XVII в.- главным образом таможенными (1554/55-1699).

БОЛЬШОЙ КАЗНЫ

(Большая казна)

Ведал сборами прямых налогов с торгового и ремесленного населения городов, монетным делом, казенной промышленностью; с 1675 — таможенными и кабацкими сборами (1621/22-1718).

Осуществлял контроль за изготовлением военных доспехов (1573 — 1-я половина XVII в.).

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО

(Литовский, Литовских управных дел)

Создан для управления завоеванными в 1654 землями Речи Посполитой (1657 — 1674/75, соединен с Устюжской четвертью).

Ведал управлением территорией слободских полков (Сумского, Харьковского и др.) (1687/88 — 1700).

ведал придворной типографией (1675-?).

ВЛАДИМИРСКОЙ ЧЕТВЕРТИ

(Владимирская четь, Владимирский)

Ведал управлением 26-30 городов с уездами (Владимир, Мценск, Орел и др.) (60-70-с гг. XVI в. — 1690, территориальное название с 1629 года).

ГАЛИЦКОЙ ЧЕТВЕРТИ

(Галицкая четь, Галицкий)

Ведал управлением 22-25 городов с уездами (Галич, Белоозеро, Шуя и др.) (60-70-е гг. XVI в. — 1675, соединен с Посольским приказом, территориальное название с 1606 года).

Ведал строительством системы укреплений по южной границе государства (1638 — 1644).

ДЕНЕЖНОГО И ХЛЕБНОГО СБОРА

Временный, создавался в военное время, ведал натуральными и денежными сборами на военные нужды (в XVII в. неоднократно возобновлял свою деятельность).

Временный, создавался в военное время, ведал раздачей жалованья ратным людям (в XVII в. неоднократно возобновлял свою деятельность).

Ведал сбором недоимок за прошлые годы (70-е гг. XVII в. — 1701).

ЖИТНЫЙ

(Житных дворов)

Дворцовый, ведал приемом и выдачей казенных припасов, поступавших для хранения на Житные дворы (XVI в. — 75-е гг. XVII в. соединен со Стрелецким приказом).

Ведал составлением истории Романовых (1657 — 1659).

Ведая управлением Москвы, сбором налогов с тяглового населения, судом по уголовным и гражданским делам (1564 — 1699). В 1701 году слит со Стрелецким приказом в Приказ земских дел, упраздненный в 1719 году.

Дворцовый, ведал надзором за изготовлением золотых ювелирных изделий для нужд двора, руководил Золотой палатой (1624-56, соединен с Серебряным приказом в приказ Золотых и серебряных дел).

ЗОЛОТЫХ И СЕРЕБРЯНЫХ ДЕЛ

дворцовый, ведал надзором за изготовлением золотых ювелирных изделий для нужд двора, руководил Золотой и Серебряной палатами (1656-1700, соединен с Оружейной палатой).

Ведал дворцовыми иконописцами, работавшими в иконописной палате (1622 — 1653).

Ведал иностранцами, поступившими на русскую службу (1624-1701, соединен с приказом Рейтарских дел).

КАЗАНСКОГО ДВОРЦА

(Казанский дворец, Мещёрский дворец)

Ведал территорией, присоединенной к России в XVI в. после завоевания Сибирского ханств. в XVII в. часть земель перешла в ведение других приказов (60-е гг. XVI в. — 1709). Ликвидирован после создания Казанской губернии.

КАЗАЧИЙ

(Казачий разряд, Приказ сбора казачьих кормов)

Ведал сбором хлеба на жалованье казакам и служилым людям «по прибору» (1613 — 1643).

Дворцовый, являлся хранилищем царской вещевой казны, а также ведал ремесленниками, которые ее изготовляли (скорняками и др.), вел торговые операции для царских нужд. (1512 — 1700, соединен с приказом Большого дворца).

Ведал переговорами с калмыцкими тайшами но поводу принятия ими русского подданства (1661).

Ведал казенным каменным строительством, заготовкой строительных материалов и записными каменщиками и кирпичниками (1583/84, 1615/16-1700, соединен с приказом Большого дворца).

Ведал управлением смоленскими землями, возвращенными в ходе русско-польской войны 1654-1667 гг. (1663/64-1712).

Ведал царским выездом и сбором пошлин с торговли лошадьми. (1573 — 1728). Начальником приказа был боярин в чине «Конюший». Конюший фактически возглавлял боярскую думу, иногда — правительство (И.Ф.Овчина-Телепнев, Б.Ф.Годунов и др.)

КОСТРОМСКОЙ ЧЕТВЕРТИ (Костромская четь, Костромская, Ярославская четверть)

Ведал управлением 17-22 городов с уездами (Кострома, Ярославль, Муром и др.) (60-70-е гг. XVI в. — 1700, в 1675 соединён со Стрелецким приказом, территориальное название с 25-х годов XVII в.).

Ведал оценкой мехов и др. вопросами, связанными с пограничной торговлей русских купцов (был подчинён Сибирскому приказу) (1664 — 1678).

ЛИТОВСКИХ ПОЛОНЯНИЧНЫХ ДЕЛ

Создан для решения судьбы пленных, захваченных во время Смоленской войны 1632-1634 годов (1634-36).

ЛИФЛЯНДСКИХ ДЕЛ

(Лифляндский земский приказ)

Ведал землями, завоеванными в Лифляндии во время русско-шведской войны 1656-1661 (1658-1662).

Дворцовый, ведал царской охотой (1509 — 1-я половина XVII в.).

Ведал отношениями с Украиной, имевшей автономное управление (1662-1722, в 1667 подчинен Посольскому приказу).

Ведал судом над белорусским населением Мещанской слободы в Москве (1666).

Ведал хозяйственными делами монастырей, с 1701 и судебными делами церковнослужителей (1650-1675, 1701-1725). С учреждением Сената в 1720 году приказ был влит в него на правах камер-коллегии, с 1721 г. подчинен Синоду, в 1725 году — ликвидирован.

Ведал изготовлением ручного огнестрельного оружия, был подчинен Оружейной палате (1663-1664).

Ведал управлением 21-33 городов с уездами (Новгород, Псков, Архангельск, Вологда и др.) (60-70-с гг. XVI в. — 1725, в 1675 подчинен Посольскому приказу, территориальное название с 1601).

Создан в связи с постройкой новой аптеки и Москве (1673-74, соединен с Аптекарским приказом).

НОВОЙ ЧЕТВЕРТИ

(Новая четь. Кабацкий приказ)

Ведал кабацкими сборами с Москвы и южных городов (до 1665), борьбой с корчемством, в 1678 и сношениями с калмыками (1619-75, соединен с приказом Большой казны).

ОРУЖЕЙНОЙ ПАЛАТЫ (Оружейный)

Ведал производством холодного и ручного огнестрельного оружия (1-я половина XVI в. возобновлен в 1613 — до 25-х годов XVIII в.). Оружейная палата упоминается с 1547 г. как хранилище оружия, затем — место изготовления, закупки и хранения оружия, драгоценностей, предметов дворцового обихода.

ПАНИХИДНЫЙ

(Приказ у вечного поминка)

Ведал поминанием лиц царской семьи (1628-1697).

Ведал служилыми иностранцами, выходцами из стран Западной Европы (1614-1623).

Ведал управлением патриаршим хозяйством, сборами с раскольников и др. (1620-1726, в 1701 передан в ведение Монастырского приказа, в 1721 — Синода, в 1726 соединен с Коллегией экономии).

Ведал сбором налогов и пошлин, поступавших в патриаршую казну (1617/18-1726, и 1701 передан в ведение Монастырского приказа, в 1721 — Синода, в 1726 соединен с Коллегией экономии).

ПАТРИАРШИЙ СУДНЫЙ

(Патриарший разряд, Патриарший духовный)

Ведал судебными делами о преступлениях против веры, назначением духовенства на должности и др. (начало XVII в. — 1700).

ПАТРИАРШИЙ ЦЕРКОВНЫХ ДЕЛ

Ведал надзором за благочинием в церквах и поведением духовенства (1674-1690).

Ведал хранением и прикладыванием государственных печатей и сбором печатных пошлин, был подчинен Посольскому приказу (XVI в. — 1722).

Ведал работой Московского печатного двора (1553-1722, преобразован в Типографскую контору при Синоде).

Функции не выяснены (упомянут в 1661, был подчинен приказу Казанского дворца).

Ведал выкупом русского населения, попавшего в плен (середина XVI в. — 1679), с 1551 г. собирал так называемые «полоняничные деньги» — налог для выкупа пленных.

Ведал вопросами феодального землевладения, фондом «пустых» поместных земель, описанием земель и переписями населения, сыском беглых крепостных крестьян. Был центральной судебной инстанцией по земельным тяжбам (1577-1725, в 1712 подчинен Сенату).

Ведал сношениями с иностранными государствами (1549 — 1725). Осуществлял общее руководство внешней политикой, ведал выкупом и обменом пленными, управлял рядом территорий на юго-востоке России и некоторыми категориями служилых людей. Во 2-й половине XVII в. в подчинении посольского приказа находились Малороссийский приказ, Приказ Великого княжества Литовского, Смоленский приказ и др. Заменен Коллегией иностранных дел.

Дворцовый, ведал царской спальней, а также лицами, обслуживавшими царскую семью (1573, по др. данным, 50-е годы XVI в. — 1-я половина XVII в.).

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

(до 1695 — Преображенская канцелярия)

Ведал «потешными» полками, позднее — проведением рекрутских наборов, полицейской службой, с 1697 — делами о государственных преступлениях (массовые протесты стрельцов, Астраханское восстание и др.) (1686 — 1729).

Исполнял особые поручения, являлся апелляционной инстанцией для судебных дел Поместного и Холопьего приказов (1622 — 60-е годы XVII в.).

Ведал артиллерией русской армии и обслуживающим со населением, в его управлении находились казенный Пушечный двор и пороховые мельницы (1577 — 1700, в 1678-1682 гг. входил в состав Рейтарского приказа). В 1701 году на базе Пушкарского приказа создан Артиллерийский приказ.

РАЗБОЙНЫЙ

(с 75-х гг. XVII в. — Разбойный сыскной)

Ведал контролем за решением уголовных дел в приказных избах (1555/1556, по др. данным, 1539-1701). Преобразован в Сыскной приказ;

РАЗРЯДНЫЙ

(Разряд, Большой разряд)

Ведал обороной государства, учетом и управлением служилыми людьми, назначением на гражданские должности, 33 пограничными городами с уездами (1555/56, по др. данным, 30-е годы XVI в.- 1711).

В 1627 году в Разрядном приказе составлена

Функции не выяснены (1633)

Ведал полками «иноземного строя» (1649-1701, соединён с Иноземским приказом).

Создан для следствия но делу Ф.Л.Шакловитого и его сообщников (1689-94).

Ведал организацией разведок залежей полезных ископаемых (1642-1709 или 1710).

СБОРА ДАТОЧНЫХ ЛЮДЕЙ

(Сбора ратных и даточных людей, Сбора ратных и доимки даточных людей)

Временный, ведал набором тяглых людей для тыловых работ в военное время, занимался также комплектованием драгунских и солдатских полков (1633 — конец 30-х гг. XVII в. 1651-1654, соединен с приказом Костромской четверти).

СБОРА НЕМЕЦКИХ КОРМОВ

(Приказ немецких кормов, Приказ сбора хлебных и мясных запасов)

Ведал сбором продовольствия для наемных иностранных войск на русской службе (1632 — конец 30-х гг. XVII в.).

СБОРА ПЯТИННЫХ И ЗАПРОСНЫХ ДЕНЕГ

(Сбора пятинчых и земских денег)

Временный, ведал сбором чрезвычайных налогов, идущих на военные нужды (1616-1618, 1632-1637).

СБОРА РАТНЫХ ЛЮДЕЙ

Ведал проведением набора людей и сбора денежных средств для обороны южных границ государства (1637-1654).

СБОРА СТРЕЛЕЦКОГО ХЛЕБА

Ведал натуральными сборами на армию (1672-1697).

Ведал формированием Семеновского полка и сбором средств на его содержание (между 1688 и 1693-1718).

Ведал ювелирными работами для нужд двора (упомянут в 1613-1656, соединен с приказом Золотых дел и приказ Золотых и серебряных дел).

Ведал управлением Сибири (1637-1727, 1730-1763). Выделился из состава Приказа Казанского дворца, имел некоторые внешнеполитические функции по сношениям с пограничными государствами.

Ведал живописными и ремонтными работами в кремлёвских coбоpax (упомянут в 1653).

Дворцовый, ведал придворной соколиной охотой (1550 — 2-я половина XVII в.).

Ведал изготовлением стволов для ручного огнестрельного оружия (был подчинен Оружейной палате) (1647 — 1666).

СТРЕЛЕЦКИЙ

(приказ Надворной пехоты)

Ведал стрелецкими полками, в 1672-1683 — также сбором (1571-1701, peopганизован в приказ Земских дел).

Ведал постройкой богаделен в Москве и других городах (1670-1680).

Ведал судебными делами служилых людей (1699 — 1700).

Ведал судебными делами высшего слоя служилых людей (думных и московских чинов) (1582/1583-1699, объединен с Московским судным приказом и переименован в Судный приказ).

Ведал судебными делами дворцовых служителей (1664/1665-1709).

Ведал судебными делими служилых людей Дмитровского уезда, неподсудных местным воеводам (1595 — начало XVII в.).

Ведал судебными делами служилых людей Среднего и Нижнего Поволжья (1591 — 1719).

Ведал судебными делами служилых людей Московского и других уездов (1598-1699, объединен с Владимирским и переименован в Судный приказ).

СЧЁТНЫЙ

(Счетных дел, Столовых и счетных дел)

Осуществлял финансовый контроль за деятельностью центральных учреждений, с 1670 ведал сбором недоимок (1656-1677/78).

Создан для разбора жалоб, главным образом по земельным делам (1619).

Ведал сыском посадских людей, заложившихся за вотчинников в Москве и Ярославле (1638-1642).

Проводил «посадское строение» 1649-52 (1648-52).

СЫСКНОЙ

(Сыскных заставных дел)

Создан для выяснения размеров опустошений после эпидемии 1654-55, ведал предупредительными санитарными мерами (1657-60-е годы XVII в.).

Создан для следствия над участниками Медного бунта (1662).

Собственная канцелярия царя, осуществлял контроль за деятельностью государственных учреждении, ведал делами о политических пресступлениях, с 1663 и дворцовыми землями (1654-76).

Ведал управлением 22-26 городов с уездами (Устюг, Сольвычсгодск, Можайск и др.) (60-70-е гг. XVI в. — 1675, соединен с Посольским приказом, территориальное название с 1611).

Ведал натуральными сборами для армии, а также житницами, в которые свозился «стрелецкий хлеб», управлял некоторыми дворцовыми вотчинами (Скопин, Романов и др.) (1663-1683).

Ведал регистрацией кабальных актов и судебными делами о холопах (50-70-е годы XVI в. — 1681, 1683-1704).

ЦАРЁВОЙ МАСТЕРСКОЙ ПАЛАТЫ

Ведал изготовлением царской одежды и мастеровыми людьми, ее изготовлявшими (1613 — начало XVII в.).

ЦАРИЦЫНЫ МАСТЕРСКОЙ ПАЛАТЫ

(Постельный)

Ведал изготовлением одежды для цариц и царских детей, а также дворцовым населением Кадашевской слободы и с.Берейтова (1656, по др. данным, — 1626-1701).

Являлся апелляционной инстанцией по делам других приказов, в него поступали все челобитные на имя царя (упомянут в 1550, 1613-85,соединён с Владимирским судным приказом).

Ведал организацией ямского дела (1550-1723).

КИЕВСКАЯ РУСЬ

Рекомендуем ознакомится: http://www.iot-ekb.ru

worldunique.ru

структура и функции :: SYL.ru

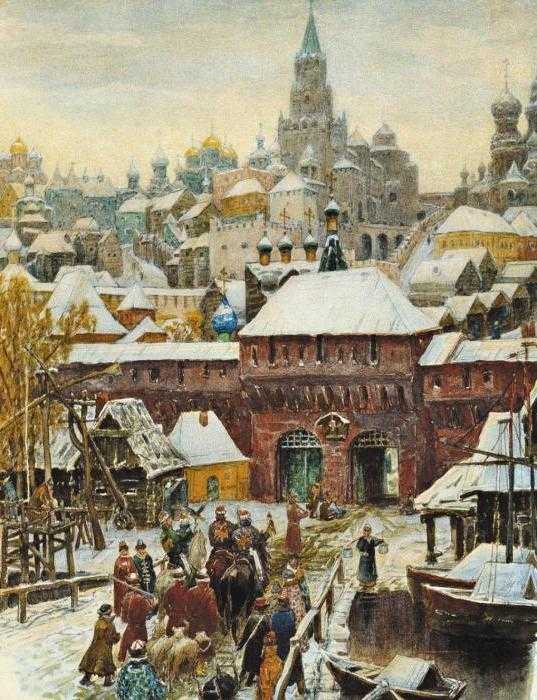

Приказы – прообразы современных министерств и ведомств. Первое упоминание о них датировано 1512 годом, в грамоте Василия Третьего Владимирскому Успенскому монастырю.

Название произошло от «приказывать» людям заниматься определенными делами. То есть уже в 16-м веке вводилось разделение государственной службы по отраслям. Одним из ключевых ведомств Московского государства являлся Посольский приказ. О нем подробнее в статье.

Возникновение

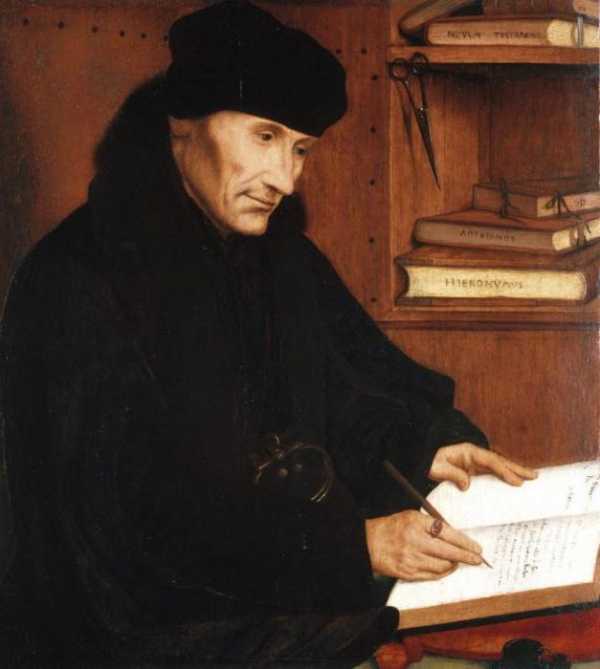

Посольский приказ – это первый аналог министерства иностранных дел в 16-м веке. Первое письменное упоминание о нем датировано 1549 годом. Именно тогда ведомство возглавил Иван Михайлович Висковатый, а носило оно название не приказ, а посольская изба. Находилась она в Кремле, и только во второй половине 17-го века Посольский приказ перенесли в Китай-город.

Функции

Функции посольского приказа:

- Осуществление дипломатии, организация международных встреч, прием иностранных послов.

- Перевод «летучих листков» — международных посланий и писем. Именно на их основе появилась первая русская рукописная газета для царя и приближенных – «Куранты».

- Дела, связанные с проживанием и бытом иностранных послов, купцов, ремесленников.

- Выкуп и обмен пленных.

- В его подчинении находились некоторые города и области на юге и востоке страны.

- Ведал некоторыми таможенными сборами.

- Осуществлял надзор за кабаками, следил за их доходами, проводил ревизию.

Возможно, традиция бюрократизма и чиновничьей волокиты в нашей стране возникла именно с организации приказов. Особенность их была в том, что не было четкого разграничения. Из вышеперечисленных функций видно, что посольский приказ ведал не только международными делами, но и другими, абсолютно не связанными с ними. Это порой запутывало не только граждан, но и самих чиновников (дьяков, подьячих). Функции ведомств переплетались настолько, что решить, какой именно приказ должен решать ту или иную проблему, было невозможно. Это приводило к тому, что люди месяцами подавали челобитные безрезультатно.

Об этом однажды заявлял один из умнейших руководителей посольского приказа – Ордин-Нащокин, дипломат и политик в царствование Алексея Михайловича. Он заявлял, что нельзя одновременно и заниматься великими государственными делами, и вести бухгалтерию кабацких ларьков.

Разделение приказа по повытьям

Во второй половине 17-го века Московское государство разрослось, окрепло. Оно присоединило много территорий, наладило международные связи почти со всеми крупными европейскими и восточными государствами. Кроме этого, посольскому приказу стали подчиняться некоторые территориальные приказы:

- Малороссийский.

- Смоленский.

- Приказ Великого княжества Литовского.

Приказ разрастался. Произошло его разделение по повытьям (отделам). За каждым закреплялись определенные страны:

- За первым повытьем — папский престол, Англия, Франция, Испания, Германия (носило название Священной Римской империи).

- За вторым – Голландия, Турция, Крым, Швеция, Молдавия, ганзейские и греческие города, взаимоотношения с Константинопольским патриархом.

- За третьим – Дания, Курляндия, Бранденбург. Третье повытье ведало всем техническим персоналом приказов (толмачи, золотописцы, советники).

- За четвертым – восточные страны: Персия, Индия, Армения, взаимоотношение с донскими казаками. Также ведало всей дипломатической почтой, в его распоряжении были гонцы, курьеры, служба охраны дипломатов.

- За пятым – Китай, Бухара, Хив, Чжунгария (крупное племенное объединение на территории современного Алтая, северного Казахстана, Кемеровской области). Также следило за церемониалом, оформлением приемов, экипировкой сотрудников.

Из списка видно, что страны группировались по значимости. В первые повытья вошли самые развитые на тот период государства.

Посольский приказ в России, вернее, в Московии, хранил всю важнейшую документацию. То есть выполнял роль государственного архива. Также здесь находились различные печати.

Центральное место отводилось все же дипломатии и международным делам.

Посольский приказ: структура

Глава приказа носил титул думного дьяка.

Это означало, что он по праву присутствовал на заседаниях («сидениях») Боярской думы. На них глава приказа делал доклады по вопросам своего ведомства, высказывал свое мнение по определенным вопросам.

Это означало, что он по праву присутствовал на заседаниях («сидениях») Боярской думы. На них глава приказа делал доклады по вопросам своего ведомства, высказывал свое мнение по определенным вопросам.Думному дьяку помогали несколько дьяков, а тем, в свою очередь, подьячие. Они возглавляли повытья, вели документацию.

В Посольском приказе работали переводчики (работали с иностранными документами), толмачи (выполняли устный перевод) , золотописцы (создавали особые грамоты и документы), писари. Государство ценило эти категории рабочих, поощряло в их среде преемственность, хорошо оплачивало их работу.

Толмачи и переводчики

Толмачи и переводчики, как правило, были из числа «детей боярских» (бояр без земельных вотчин) и городских дворян. Большинство из них побывало в плену, где они и выучили языки. Самыми многочисленными были специалисты по татарскому языку.

В 1871 году наблюдается сокращение толмачей и переводчиков. Это связано с тем, что татарский и калмыцкий языки стали менее значимыми. Толмачи по ним более не нужны государству. Особо начали цениться европейские языки: французский, итальянский, испанский, португальский, немецкий, английский, польский.

Также произошел отказ от «случайных языков»: языки малых народов, стран, с которыми отсутствовали серьезные дипломатические отношения.

Золотописцы

Золотописцы оформляли красками, золотом, серебром грамоты, указы, дипломы. Они изготовляли рукописные книги, жалованные грамоты.

Приставы

Приставы появились во второй половине 17-го века. Их задача – поиск и взятие под стражу ответчиков в суде. Находились в ведении посольского приказа, несмотря на существование разбойного.

Итоги

Итак, Посольский приказ создан в середине 16-го века. Его основная задача – международные дела и дипломатия. Однако среди его функций наблюдаются менее значимые внутренние дела.

Служба в приказе была престижной. Оклад выше, чем в других, но и должности были узкоспециальные, недоступные большинству: толмачи, переводчики, золотописцы, советники. В них поощрялась преемственность, поэтому не каждый мог сюда попасть даже при знании языков.

Приказ существовал до 1720 года. Впоследствии был упразднен, а его функции перешли к коллегии иностранных дел.

www.syl.ru

Приказ тайных дел.

Создание приказа явилось важным этапом в становлении органов ЗИ. По существу, это первая спец.служба, этот приказ подчинялся царю и был независим от боярской думы, имел значительные полномочия. Посольский приказ в 17веке продолжал выполнять разведывательную функцию, однако впервые в России было совершено структурное разделение дипломатии и разведки. Основные функции приказа тайных дел:

Тайных и явный контроль за деятельностью других приказов.

Сбор сведений об их работе и о должностных лицах

Разведывательная и контрразведывательная деятельность на территории России.

Охрана главы государства, его семьи и послов.

Ведение следствий по важным государственным делам, которые связаны с гос.изменой и шпионажем.

Организация секретного делопроизводства в приказе тайных дел.

Секретные поручения обычно передавали устно, письменные после прочтения отдавали обратно курьеру. Запрещалось раскрывать в тексте существо секретного вопроса. Особо важные документы передавались служащими приказа тайных дел.

В 16 веке шифрованное письмо называли закрытым. Шифры применяли в основном с зарубежными представителями России. В приказ отбирались проверенные сотрудники других приказов, которые впоследствии скрывали своё место работы. Ответственность за преступления связанные с гос.изменой, шпионажем устранялись специальным законом – Соборное уложение(1649год)

Развитие чп в 17 веке.

3 вида предпринимателей – российские, казенные и иностранные. Документы в целях поддержки предпринимателей – Таможенный устав 1653года и Новотаможенный устав 1667года. Они устанавливали более высокие налоги для иностранных предпринимателей. Российские купцы – торгующие крестьяне. Их объединения – Гостиничная сотня (Московское купечество) Суконная сотня (Провинциальное купечество)

Казенные купцы – дворовые предприниматели. Государство стремилось установить монополию на торговлю отдельными товарами на внутреннем рынке, в частности государство ограничивало интересы иностранных купцов. Товары у иностранных купцов покупались по фиксированным ценам и перепродавались казенными купцами. У частных лиц изымались доходные отрасли промышленности. Такие товары назывались заповедными или указными. Российские купцы не вкладывали свои средства в промышленность, в неё вкладывали иностранные купцы.

Со 2 половины 17века в России создаются объединения, которые являются прообразами акционерных компаний – артели, котляны. В котлянах доходы делились поровну.

ЗИ во внешней политике | ЗИ во внутренней политике | ЗИ в военной области |

1702г походная посольская канцелярия | 1711г Сенат правительствующий | 1711г Генерал – квартирмейстерская служба |

1710г походная посольская канцелярия | 1762г. Тайная экспедиция сената | 1718г Военная коллегия |

1717г Коллегия иностранных дел | — | — |

С 1711г. Во власти был Сенат. Особое значение для формирования системы ЗИ имела деятельность Канцелярии Сената. Канцелярия Сената состояла из 5 столов(отделов):

1 стол – Секретный. По наиболее важным государственным вопросам.

2 стол – прообраз службы экономической разведки – фискальный. Осуществлял негласный надзор за деятельностью администрации на местах, за сбор информации и передачу ее в Сенат.

3 стол – контроль за деятельностью Приказов.

4 стол – Губернский

5 стол – Разрядный, т.е. военный.

С 1718года приказы были заменены коллегиями. Главные государственные коллегии: военная, морская, иностранных дел (ИД). Особенностью государственного управления являлось отсутствие коллегии внутренних дел, данные функции, в том числе и контрразведывательного характера, были сосредоточены в сенате. Сенат в данный период времени осуществлял функции органов государственной безопасности наряду с другими функциями.

studfiles.net

функции, роль в государстве в XVI-XVII вв.

В 16-17-м вв. привычных сегодня нам министерств и ведомств не существовало. Аналогами служили приказы. Их особенностью было то, что они дублировали друг друга, были до конца не понятны функции конкретного приказа. Проблему порой решить было невозможно. Однако среди них выделялся Поместный приказ.

Именно о его функциях и особенностях пойдет речь в данной статье.

Поместный приказ: функции

Итак, что это было за ведомство? Поместный приказ в 16-17 вв., или поместная изба в более позднее время, занимал центральное место в управлении Московского государства. Это было второе по значимости после Разрядного ведомство. Если последний распределял ключевые должности и посты, то Поместный приказ управлял поместным и вотчинным землевладением.Чтобы понять по-настоящему его значимость, перейдем к ключевым понятиям видов землепользования.

Что такое вотчина

В 16-17-м вв. Московия было единым централизованным государством. Однако этот процесс был очень долгим. До этого на Руси существовал только один вид землепользования – вотчина. Дословно «от отца». Сравним современное «отчим» — слова имеют общий корень.

Вотчина – это владение, которое передавалось от отца к сыну. Традиция была настолько сильна, что это право считалось священным. Даже при захвате вражеских земель никто не мог подумать о том, чтобы забрать землю у владельца. Государство, в нашем понимании этого слова, не претендовало на это. Владельцем такой земли назывался боярин. Это был высший титул в нашей стране от образования государства до реформ Петра Великого, т. е. тысячелетняя традиция. Особенностью такого держания было то, что боярин мог примкнуть со своей землей к любому государству, создавая некий анклав. Представим ситуацию, когда, скажем, владелец земельного участка в Новосибирской области решил примкнуть к США или Франции. По законам 15-16-го вв. это было вполне возможно. Так, Москва перетянула на свою сторону почти всех бояр Рязани, сделав из этой земли подобие бублика. Рязанским князьям ничего не оставалось делать, как влиться в Московское княжество.

Что такое поместье

Поместье – это принципиально другое владение. Помещик — это не боярин, а дворянин.

Он выполняет функции государственной военной службы. За это и получает землю. Если князю не нравился тот или иной помещик, он спокойно мог забрать у него землю. В этом принципиальное отличие от вотчины.

Роль Поместного приказа

Исходя из понятий землепользования, можно сделать вывод, какую роль играл Поместный приказ:

- Распределение поместий.

- Подтверждение прав собственности.

Распределение поместий

Даже непосвященному в нашей стране можно понять, какой властью пользовался чиновник, который назначал землю. Московский князь, а с началом правления Ивана Грозного царь, как правило, не занимался распределением кусков земли своим будущим воинам.

Право на владения выдавал Разрядный, однако Поместный приказ – это приказ, который мог определить как лучшие земли, так и болотистые. От этого ведомства зависело очень много для будущей судьбы человека. Как ни странно, но взятки и подкупы играли малую роль в распределении. Лишние деньги просто не нужны в феодальном обществе, которое кормится от продуктов сельского хозяйства. Принципиальное значение имело происхождение, род. Если дворянин был выходцем из знатных боярских фамилий, то ему доставались лучшие поместья. Для «холопов», т. е. выходцев из крестьян, предназначались самые «худые» наделы.

Подтверждение прав собственности

До 16-17-го вв. Московское государство проделало сложный путь централизации. Раздробленность, постоянные войны, переход одного княжества в другое породили массу проблем среди бояр. Их вотчины порой невозможно было подтвердить документально. Поместный приказ имел в распоряжении книги, в которых хранились династии с землепользованием. Однако переход в единое управление порождал проблемы бюрократического характера. Не все данные со всех земель дошли до единой канцелярии. Таким боярам приходилось долго оббивать пороги Поместного приказа. Некоторые переходили в статус «детей боярских», т. е. обезземеливших бояр, чьи предки когда-то владели огромными землями. Многие из них и пополняли ряды дворян.

Землю, конечно, они получали, но это уже была не собственность, а оплата за службу.

Конечно, главнее был Разрядный приказ. Именно он назначал поместья и вотчины, однако межеванием занимался именно Поместный.

Впоследствии роль ведомства возрастала. Помимо традиционных функций архива и канцелярии при Разрядном приказе, в его задачу стал входить сбор всех налогов и податей с земель, перепись и межевание, а также набор рекрутов в армию.

Численность

Поместный приказ – это второе по значимости ведомство, как было сказано выше. Людей «с улицы» в него не брали. Во главе приказа был боярин, который, как правило, входил в думу. Иногда его заменял думный дьяк, что, в принципе, было равнозначно. У него было в помощниках два дьяка и около 200 сотрудников – подьячих. С ростом функций штат доходил до 500 человек.

Первая землемерная школа

Поместный приказ считается первым ведомством в России, где начали готовить землемеров. Учащиеся были разделены между отделами (столами). Их численность доходила до 100 человек. Обучение продолжалось около 2-3 лет. Школяры изучали математику, грамматику, землемерное дело, черчение, технику оценки качества земли.

Порядок работы

Если кто-либо пожалуется на современную бюрократию, расскажите ему о порядке рассмотрения запроса в Поместном приказе в 16-17-м вв.:

- На прошениях дьяки делали запись, какие подготовительные этапы необходимо провести подьячим.

- Подьячие находили книги, выписывали из них нужные выдержки, прикрепляли к прошению все справки.

- На Коллегии приказа слушалось прошение, принималось решение.

- Местные воеводы на местах исполняли решение.

Порядок похож на современный судебный процесс. Кто имел опыт, знает, сколько месяцев, а иногда и лет это может тянуться.

fb.ru

Бюрократия в России 17 века, система приказов

В области управления правительство шло по пути бюрократической централизации. В XVII в. приказная система стала гораздо более разветвленной и громоздкой, чем в предыдущем столетии. С расширением территории, усложнением и оживлением государственной жизни число центральных ведомств быстро росло. В XVII в. существовало до 80—90 приказов, но постоянных — вдвое меньше; остальные возникали по мере надобности и, просуществовав год — другой, исчезали.

Между приказами отсутствовало четкое разделение функций. Одни ведали какой-либо отраслью управления в масштабе всей страны. Другие могли заниматься теми же делами на определенной территории. Чересполосица, запутанность в приказном управлении сильно мешали делу. Приказы, с одной стороны, полностью подчинялись царю и Боярской думе, не имели никакой самостоятельности в решении дел; с другой — давили, как пресс, на органы местного, в том числе и особенно выборного управления.

Ряд приказов имел общегосударственную компетенцию. Это в первую очередь группа административных учреждений. Первое место среди них принадлежало Разрядному приказу, или Разряду. Он разряжал, или наряжал, т.е. распределял, назначал служилых людей по отечеству — дворян и детей боярских — на службу по

военному, гражданскому и придворному ведомствам. Поместный приказ ведал поместными и вотчинными землями центра Европейской России, где располагались земельные владения феодалов. Он наделял дворян землей, в соответствии с «окладом», назначенным Разрядом. Ямской приказ обеспечивал организацию ямской гоньбы — почтовой связи для нужд государства. Казенным каменным строительством, заготовкой для него материалов занимался Приказ Каменных дел. Три приказа ведали финансами. Приказ Большого прихода собирал через своих представителей на местах таможенные доходы, наблюдал за мерами длины и веса. Приказ Новой четверти, или Новая четь, ведал кабацкими соборами в Москве и южных городах, вел борьбу с незаконной продажей вина и табака. Приказ Большой казны имел широкие полномочия: в его подчинении были казенная промышленность и торговля, чеканка монеты, а с 1680 г. таможенные и кабацкие сборы.

Некоторые приказы занимались судебными делами. Разбойный разбирал дела об убийствах, разбоях, кражах по всей стране, кроме Москвы; Земский ведал уголовными делами, а также осуществлял полицейские функции в столице. Суд над отдельными группами населения или на определенной территории вершили другие приказы. Политические, должностные преступления тоже разбирались в разных учреждениях.

Компетенция нескольких приказов носила областной характер. Пять из них, так называемые четверти — Владимирская, Галицкая, Костромская, Новгородская (Нижегородская) и Устюжская — собирали налоги, осуществляли управление и суд на определенной территории. Всем Поволжьем, землями бывшего Казанского и Астраханского ханств управлял Приказ Казанского дворца. Он же ведал землями Сибири, присоединение которой началось с конца XVI в. и продолжалось в следующем столетии. В 1637 г. для управления Сибирью учредили специальный Сибирский приказ. В него поступал ясак — налог мехами или деньгами.

В Челобитенном приказе судились начальники, дьяки, подьячие, сторожа самих приказов. Он же выступал в роли высшей апелляционной инстанции по судебным делам всех остальных приказов. Приказ как бы стоял над другими учреждениями. Сходные, но более широкие функции имел Приказ тайных дел, контролировавший деятельность всех государственных учреждений, послов, воевод; ему же подчинялось все хозяйство царской фамилии. Существовал он, правда, недолго: с 1654 до смерти Алексея Михайловича (1676).

В 1621 г. возник Приказ счетных дел, который проверял доходы и расходы всех приказов. Это учреждение, как и приказы Тайный, Челобитенный, осуществляло надзор, контроль за другими приказами.

Особое место занимала группа дворцовых приказов, ведавших обслуживанием царского семейства и двора. Приказ Большого дворца управлял дворцовым хозяйством в столице, дворцовыми волостями и селами по всему государству. В Казенном приказе (дворе) хранилась вещевая казна монарха. В Конюшенном приказе наблюдали за царскими конюшнями и мастерскими, изготовлявшими кареты, сани, упряжь для царских выездов.

Внешнеполитические функции были прерогативой Посольского приказа. Он же собирал со всей страны налоги на выкуп пленных: полоняничные деньги. Ему подчинялись донские казаки, служилые татары, перешедшие на русскую службу после присоединения Поволжья, Приуралья и Сибири, а также учреждения, которые власти создавали для управления присоединенными к России землями: приказы Малороссийский, Велики я России, княжества Смоленского и др.

Обороной государства, а это тоже функция внешнеполитического характера, занималась группа военных приказов, одновременно имевших и некоторые внутриполитические функции. Разрядный приказ, главный из них, руководил

военными операциями. Другие приказы — Стрелецкий, Пушкарский, Иноэемский, Рейтарский и Казачий — ведали специальными родами войск.

Единства в распределении дел между приказами не существовало. Вся эта громоздкая махина с трудом поддавалась контролю верховной власти. В последней четверти столетия стало почти обычаем объединять приказы в группы. Одну из них составляли Посольский, Новгородский, Владимирский, Галицкий, Устюжский, Малороссийский, Великия России и Смоленский. В другую входили Большой приход, Большая казна и Новая четь. В третью — Костромская четь и Стрелецкий. В четвертую — Пушкарский и Рейтарский. Это были опыты, попытки не очень удачного упрощения громоздкой приказной машины. Они подготовили реформу центрального управления, проведенную при Петре.

Оглавление

www.protown.ru

Центральное управление и Приказы в России в 17 веке — Мегаобучалка

Первые цари из династии Романовых — Михаил Федорович (1613 — 1645 гг.), Алексей Михайлович (1645 — 1676 гг.) и Федор Алексеевич (1676 — 1682 гг.) предпринимали активнейшие меры к укреплению государственной системы. В XVII в. в России окончательно установилась самодержавная монархия. Параллельно с ростом власти государя усиливался и бюрократический аппарат. Органы центральной власти Московского государства сложились во времена Ивана Грозного и в XVII в. не претерпели принципиальных изменений. Верховная законодательная, исполнительная и судебная власть принадлежала царю, что подтвердило и Соборное уложение 1649 г. Воля самодержца не ограничивалась ни законом, ни каким-либо государственным органом. Государь являлся помазанником Божиим, связующим звеном между народом и Всевышним. В соответствии с возродившейся после Смуты доктриной «Москва — третий Рим», он воспринимался обществом как защитник православной веры.Постоянным совещательным органом и непосредственной опорой царской власти оставалась Боярская дума. Лица, входившие в ее состав, носили общее звание думных чинов.Высшим думным чином считался боярин. Бояре периода Киевской Руси принципиально отличались от бояр Московского государства. Если первые были дружинниками и соратниками князя, то вторых нужно признать царскими слугами и чиновниками. Бояре играли определяющую роль в государственном управлении. Они занимали высшие гражданские посты, руководили армией, служили воеводами в крупнейших городах.Боярство жаловал государь. Представители самых знатных родов входили в Думу в боярском чине, а менее знатные получали второй по важности чин — окольничих. При этом, царь руководствовался правилами местничества, оформившимися в XV в. Местничество — это такой порядок назначения на военные и административные должности, при котором учитываются происхождение кандидата и заслуги его рода перед государем. С одной стороны, эта традиция создавала определенную иерархию при дворе и систематизировала карьерный рост служилых людей высокого ранга. С другой стороны, царь не был свободен в подборе кандидатов на важные должности. Кроме того, постоянные местнические споры шли во вред службе. В 1556 г. Иван Грозный своим указом ограничил местничество, а в 1682 г. решением Земского собора оно было окончательно отменено.Как было упомянуто выше, вторым по важности думным чином являлось окольничество. Этот чин был учрежден в XVI в., а в XVII столетии его получали в основном потомки московских боярских родов, служивших еще Ивану Калите и его наследникам. Окольничие могли занимать все те же посты, что и бояре, однако самые высшие должности были для них недосягаемы.Существовали также думные дворяне и думные дьяки. Эти должности, учрежденные Иваном Грозным, были доступны выходцам из неродовитого дворянства и приказной бюрократии. Их получали не по знатности рода, а за военные и административные заслуги. Именно на плечи думных дворян и думных дьяков ложилась основная тяжесть деятельности Боярской думы. Будучи самыми грамотными, они составляли доклады, формулировали решения и протоколировали заседания. Эти люди также могли получать важные должности. Например, судьей Посольского приказа по традиции назначался думный дьяк.Несмотря на самодержавный характер власти царя, управление государством подразумевало некоторую коллегиальность, что нашло отражение в известной формуле «царь указал и бояре приговорили».Во второй половине XVII в. количество членов Боярской думы сильно возросло. Управлять ею становилось все сложнее. Поэтому царь Алексей Михайлович часто совещался с Ближней думой, в состав которой входили избранные бояре, думные дворяне и думные дьяки.Ядром административного аппарата в Московском государстве являлась приказная система. В конце XV — начале XVI вв. приказами называли распоряжения, отдаваемые государем своим приближенным, — поручения «ведать» тем или иным делом. Но приказы середины XVI — XVII вв. — это постоянно действующие ведомства, отвечавшие за определенные направления государственной деятельности. Первые подобного рода приказы возникли в системе дворцового управления: Казенный и Конюшенный приказы, приказ Большого Дворца и т. д. Внешней политикой занимался Посольский приказ, распределением земель среди служилых людей ведал Поместный приказ, сбором дворянского ополчения и назначением воевод — Разрядный, поимкой преступников — Разбойный и пр. Помимо отраслевых приказов, юрисдикция которых распространялась на всю страну, существовали и региональные, управлявшие определенными территориями: например, Новгородская Четь, Владимирский судный приказ, Казанский, Астраханский, Земский (управление Москвой) приказы.В период правления Алексея Михайловича Тишайшего количество приказов резко увеличилось. Были созданы, в частности, Монастырский, Малороссийский, Смоленский приказы, приказ Купецких дел. В середине XVII в. насчитывалось 53 приказа, а к концу столетия — более 90. Характерными недостатками приказной системы можно назвать отсутствие четкого разделения сфер деятельности, волокиту и взяточничество. Чтобы искоренить их, царь учредил два специальных ведомства — приказ Тайных дел и Счетный приказ. Они подчинялись непосредственно государю и должны были контролировать работу остальных приказов.Приказная администрация включала в себя приказных судей, приказных дьяков и подьячих. Приказной судья — это окольничий или боярин, поставленный царем во главе ведомства. Название этой должности указывает на то, что ее обладатель имел не только административные, но и судебные функции. Приказной дьяк — чиновник, получавший денежное, а иногда и поместное жалование, на котором лежала ответственность за организацию всей деятельности ведомства (в каждом приказе было несколько дьяков). Подьячие — это низший приказной чин, обыкновенные делопроизводители.Особое место в системе управления Московским государством XVI — XVII вв. занимают Земские соборы. Земский собор — это сословно-представительный законосовещательный орган. Земские соборы созывались нерегулярно, исключительно по воле государя, они не имели законодательной инициативы и, следовательно, никак не ограничивали самодержавную власть царя. Обычно в них принимали участие Боярская дума, представители высшего духовенства и депутаты от служилых людей. Иногда к участию в заседаниях допускались выборные от горожан, в единичных случаях — от черносошных крестьян. Земские соборы играли важную роль в государственной жизни тогда, когда по каким-либо причинам ослабевала царская власть. Они поддерживали ее своим авторитетом. После окончания Смуты самодержавие неуклонно укрепляется, и в созыве Земских соборов постепенно пропадает необходимость. Некоторые исследователи считают, что последний Собор состоялся в 1653 г. по вопросу о присоединении Украины. Другие ученые называют последним Собор 1682 г., на котором было принято решение об отмене местничества.

megaobuchalka.ru

История зи в России. Краткая история зи.

С момента возникновения государственного поста на территории Руси (IXвек) и до 1917года осуществлялось формирование национальной гос.безопасности России. Применительно к ЗИ можно сказать, что формировались только элементы ЗИ. До 16 века преобладала традиция устной передачи защищаемой информации. В 16 веке формировались первые центральные учреждения – приказы. Среди них были приказы, осуществляющие функции специальных служб – посолольский, разрядный приказы. В 17 веке создается первая спец. служба России – приказ тайных дел. В 18 веке создаются основы системной ЗИ. Формируется правовая база ЗИ для центральных базовых учреждений (коллегий) и в военной области. Совершенствуется криптографическая ЗИ. Первая половина 19 века: в основном сформировалась нормативная база ЗИ (закон «уложение о наказаниях и уголовных и исправительных» 1845год). В дальнейшем нормативная база дополнялась и совершенствовалась. Формировалась система секретного делопроизводства, создаются первые секретные инструкции по делопроизводству в военном министерстве. Основная спец служба — «3е отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярия». 2я половина 19 века — Реорганизация системы органов ЗИ – департамент полиция МВД. Начало 20века и до Октябрьской Революции 17года- создание системы контрразведывательного органа России. Централизация функций этой области, совершенствование нормативно-правовой базы З, издание первых общегосударственных сведений, перечней, составляющих государственную тайну.

Структура органов зи в 16-17 веке.

Век | ЗИ во внешнеполитической области | ЗИ во внутриполитической области | ЗИ в военной области |

16 | Посольский приказ 1549г. | — | Разрядный приказ 1531г. |

17 | Посольский приказ | Приказ тайных дел | Разрядный приказ |

Спец.органы защиты тайны (ЗТ) в данный период в России отсутствовали, однако ряд приказов осуществляли четкие функции в этой области.

Посольский приказ

Занимался внешнеполитической деятельностью, а так же осуществлял разведывательные и контрразведывательные функции. Сбор разведанной информации о противниках и союзниках возлагался на российских послов. Нормативная база по ЗТ – наказы по инструкции послам. В них прописывалось, что они должны были собирать информацию тайными и явными методами и указывался состав сведений для сбора, они составлялись для каждого посла индивидуально. Именно с них в государственных учреждениях началось применение шифров, шрифтов (шифры «цифери» «азбуки», зашифрованное письмо «затейное»)

Контрразведывательные функции: Контроль и надзор за иностранными дипломатами, контроль всех действий иностранцев.

Кадровая политика: Тщательный набор сотрудников, которые допускались к государственным сведениям. Поступающие на службу принимали присягу – приводились к вере.

Разрядный приказ

Функции:

1)пограничная охрана

2)обеспечение безопасности городов

3)наблюдение за иностранными гражданами

4) сбор сведений об их жизни

5) перлюстрация (проверка корреспонденции)

6) выявление лиц, подозреваемых в шпионаже

7) проведение розыскных мероприятий

8) анализ и обобщение информации

9) составление сводок о безопасности городов

10)Комплектование армии, учет личного состава

11)Строительство укрепленных сооружений в пограничных областях.

В этот период засекречивались целые области государства (Сибирь, Юго-Восточные районы) с целью сохранения в тайне условий торговли в этих районах.

studfiles.net