Императивный метод правового регулирования — это что такое?

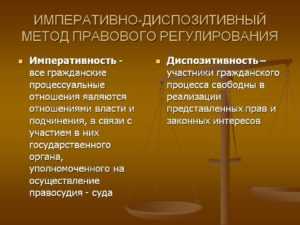

Два основных вида методов правового регулирования:

гражданско-правовой(автономный, диспозитивный, методкоординации) и

административно-правовой(авторитарный, императивный, методсубординации).33ЛазаревВ.В., Липень С.В. Теория государстваи права: Учебник для вузов. М. 1998. С. 222.

Профессор ПереваловВиктор Дмитриевич методы правовогорегулирования подразделяет на

императивный

и

диспозитивныйвиды.1

1ПереваловВ.Д. Теория государства и права. М. 2005.С. 131.

Императивный метод

(авторитарный,метод субординации,

метод власти иподчинения)

правовогорегулирования –

способ правовоговоздействия на общественные отношения, где стороны юридически не равны иобладают неодинаковым объемом прав иобязанностей субъектов.

В этих отношениях одна сторона наделена властными полномочиями, а другая этих полномочийне имеет.

Императивный методправового регулирования основан нанеравенстве объема прав и обязанностейсубъектов, одни из которых наделенывластными полномочиями, а другие таковымине обладают.

Императивный методправового регулирования характерендля таких отраслей права как:

конституционноеправо,

административноеправо,

финансовое(бюджетное, налоговое) право, уголовноеправо,

гражданско-процессуальноеправо, арбитражно-процессуальное право,

уголовно-процессуальноеправо.

Например,

Императивный методправового регулирования предусмотренв нормах права, регламентирующиеотношения:

– между инспекторомГИБДД и участниками дорожного движения,водителем транспортного средства,пешеходом;

– между судьей иучастниками судебного процесса;

– между сотрудникомгосударственной жилищной инспекции исубъектом права собственности жилогопомещения.

Диспозитивный метод

(автономный, методкоординации,

метод равенствасторон)

правовогорегулирования –

способ правовоговоздействия на общественные отношения, где стороны юридически равны и обладаютодинаковым объемом прав и обязанностей.

Диспозитивныйметод правового регулирования основанна равном положении (статусе) субъектовправа, на равном объеме их прав иобязанностей.

В этих отношениях ни одна из сторон не наделена властнымиполномочиями.

Диспозитивныйметод правового регулирования характерендля таких отраслей права как:

гражданское право,

трудовое право,

семейное право,

жилищное право.

Диспозитивныйметод правового регулирования предусмотренв нормах права, регламентирующиеотношения:

– между покупателеми продавцом,

– между кредитороми должником,

– между супругами,

– между родителямии детьми,

– между работником(сотрудником) и работодателем.

Тема №17: Система и действие нормативных правовых актов

Вопросы:

1. Понятие иструктура системы нормативных правовыхактов.

2. Систематизациянормативных актов.

3. Действиенормативных актов во времени, впространстве и по субъектам права.

1. Понятие иструктура системы нормативных правовыхактов

Понятие системынормативных правовых актов

Система нормативныхправовых актов – это обусловленная

иерархическими,

предметными(отраслевыми) и

функциональнымисвязями

совокупностьнормативных документов.

Иерархические,предметные (отраслевые) и функциональныесвязи совокупности нормативных правовыхактов определяются:

статусомправотворческого органа,

формами(наименованиями) нормативных правовыхактов,

видами общественныхотношений, подлежащих правовомурегулированию и

функциями права(регулятивными и охранительными).

Структура системынормативных правовых актов (НПА)

Структура системыНПА включает в себя следующие основныенормативные образования (блоки):

1. Иерархическаяструктура системы нормативных правовыхактов

2. Предметная(отраслевая) структура системы нормативныхправовых.

3. Федеративнаяструктура системы нормативных правовыхактов.

1. Иерархическаяструктура

системы нормативныхправовых актов

определяется ихюридической силой и включает в себя:

систему законови

систему подзаконныхнормативных правовых актов.

Согласно части 2статьи 4 Конституции России

КонституцияРоссийской Федерации и

федеральные законы

имеют верховенствона всей территории Российской Федерации.

В соответствии счастью 1 статьи 15 Конституции России

КонституцияРоссийской Федерации имеет высшуююридическую силу, прямое действие иприменяется на всей территории РоссийскойФедерации.

Законы и иныеправовые акты, принимаемые в РоссийскойФедерации, не должны противоречитьКонституции Российской Федерации.

На основании части4 статьи 15 Конституции России

Общепризнанныепринципы и нормы международного праваи международные договоры РоссийскойФедерации являются составной частьюее правовой системы.

Если международнымдоговором Российской Федерацииустановлены иные правила, чемпредусмотренные законом, то применяютсяправила международного договора.

Источник: https://StudFiles.net/preview/2567629/page:115/

Императивный метод в регулировании правовых отношений

Новости и общество 1 февраля 2014

Императивный метод – это метод, используемый в публичном праве для урегулирования вертикальных отношений между государством и гражданами (организациями).

В процессе регулирования данных отношений государство наделяет властными полномочиями одних субъектов и возлагает на других соответствующие обязанности.

Между этими объектами в результате складываются отношения подчинения и власти.

Императивный метод в земельном праве

Данный метод налаживания отношений между объектами еще называют директивным или авторитарным. Метод урегулирования установлен законодательством и применяется как способ воздействия на поведение юридических и физических лиц, который имеет право использовать должностное лицо в спорных ситуациях.

Способ воздействия – это положение, установленное законодательством, которое изменяет поведение лиц в сторону стимулирования или ограничения. При этом выбранный метод должен отражать особенности своего воздействия.

В условиях развития земельного рынка и рыночных отношений следует выявить методы, учитывая особенности режима правового урегулирования общественных отношений, которые входят в предмет отрасли. Императивный метод обусловливается характером и спецификой регулируемых отношений.

Подбираются соответствующие способы и приемы для правового воздействия.

Установление обязанностей

Императивный метод регулирования выражается в определении правоотношений и запретов между объектами, которые не подлежат исполнению.

Определение обязанностей – это основной метод правового регулирования, так как он занимает существенное место в содержании земельно-правовых норм.

Обязанность, введенная законом, делает невозможными какие-либо отклонения в ее исполнении, поскольку в этом случае предусмотрено наказание. Запреты в земельном праве – это границы должного и возможного поведения участников земельно-правовых отношений.

Эти пределы позволяют избежать реализации интересов субъектов за счет ущемления интересов общества или государства. Границы поведения устанавливаются для того, чтобы субъекты земельных отношений при исполнении своих обязанностей и достижении целей не применяли способы, противоречащие интересам государства и общества.

Виды диспозитивного метода

Есть три вида диспозитивного метода: делегирующий, рекомендательный и санкционирующий. Делегирующий метод – это предоставление прав и свобод субъектам земельных отношений по определенному кругу полномочий.

Рекомендательный метод – это предоставление возможности альтернативного поведения, то есть в данном случае субъект вправе сам выбирать способ своего поведения для достижения установленных целей. Рекомендации государства только облегчают выбор решения.

Санкционирующий метод – это предоставление субъекту права самостоятельно принимать решение, но предварительно оно должно быть одобрено и принято законным компетентным органом.

Следовательно, императивный метод – это действия, установленные законодательством. Тогда как метод диспозитивный предполагает добровольность и равенство сторон.

Источник: .ru

Источник: http://monateka.com/article/172926/

‘; blockSettingArray[1][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[1][«element»] = «h3»; blockSettingArray[1][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[1][«elementPlace»] = 3; blockSettingArray[2] = []; blockSettingArray[2][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[2][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[2][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[2][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[2][«element»] = «h3»; blockSettingArray[2][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[2][«elementPlace»] = 4; blockSettingArray[6] = []; blockSettingArray[6][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[6][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[6][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[6][«setting_type»] = 1; blockSettingArray[6][«element»] = «h2»; blockSettingArray[6][«elementPosition»] = 0; blockSettingArray[6][«elementPlace»] = 1; blockSettingArray[8] = []; blockSettingArray[8][«minSymbols»] = 0; blockSettingArray[8][«minHeaders»] = 0; blockSettingArray[8][«text»] = ‘

‘; blockSettingArray[8][«setting_type»] = 6; blockSettingArray[8][«elementPlace»] = 1; var jsInputerLaunch = 15;

businessizakon.ru

Императивный метод правового регулирования — это что такое? :: BusinessMan.ru

Существующие правовые отношения регулируются особыми методами. Этими инструментами осуществляется воздействие на поведение субъектов — их участников — посредством установления определенных обязанностей и юридических возможностей. Императивный метод правового регулирования занимает центральное положение в данной системе. Рассмотрим его более подробно.

Общая характеристика

Императивный метод правового регулирования в юридических изданиях называют также «односторонне-властным», «директивным». До недавнего времени его именовали «административным». Сам термин имеет латинские корни и в буквальном переводе означает «повелительный». Такая трактовка достаточно точно иллюстрирует его сущность. Императивный метод правового регулирования — это предписание, требующее безоговорочного исполнения. Оно выражается в соответствующих законодательных актах государства. Имея достаточно жесткий характер влияния на поведение субъектов, этот способ реализуется путем издания нормативных предписаний, в которых детально излагаются их юридические возможности и обязанности. Участникам отношений остается только четко исполнить требования. Таким образом, внутренняя воля субъектов подавляется принудительным механизмом власти. Императивный метод — это такая модель воздействия, которая полностью исключает возможность выбора или существенно ее ограничивает. Неисполнение предписаний либо отступление от них неизбежно влечет применение мер принуждения и наказание виновного.

Императивный метод: пример

Достаточно четко реализуется данный способ воздействия на активность субъектов в бюджетной сфере. Преимущественное использование этого механизма обуславливается спецификой финансовых отношений. В ходе формирования бюджетного плана государство или субъект страны во многих случаях вынуждены изымать принудительно и безвозвратно денежные средства у кого-либо. Так как средства забираются у владельцев вне зависимости от их воли, без какой-нибудь компенсации за это, то никакой иной метод, кроме императивного, в такой ситуации работать не будет. Принудительное изъятие средств плательщика в пользу регионального бюджета можно реализовать только силой.

Налоговые отношения

В экономическом плане обязательное отчисление в бюджет представляет собой одностороннее перемещение средств от плательщика в указанный фонд. При этом встречного движения какого-либо товара или государственной услуги нет. Это отличает налоговые отношения от, например, купли-продажи. Поскольку деньги изымаются безвозвратно, то отчисление в бюджет нельзя назвать займом. Принудительный элемент не позволяет приравнять налоговые отношения к дарению. Обязательные отчисления устанавливает государство в односторонне-властном порядке. Это реализуется посредством принятия уполномоченным институтом соответствующего нормативного акта. Этим же документом представительные органы в регионах вводят налоги на своих территориях. Эти отчисления, в свою очередь, выступают в качестве источников бюджетных средств субъектов страны.

Обязанности

Введение и определение величины налога порождает соответствующее обязательство по его уплате. Взимание средств осуществляется вне зависимости от желания плательщиков. При уклонении от обязательства активизируется механизм принуждения. Он обеспечивает взыскание или через суд, или посредством односторонних действий налоговой инспекции. В этом случае, кроме прочего, злостный неплательщик может привлекаться к административной, а в ряде ситуаций — и к уголовной ответственности. Императивный метод права имеет место и в случаях предоставления средств из бюджета. Получатели сумм (соответствующие учреждения) обязаны расходовать финансы исключительно в соответствии с их целевым назначением, предписанным сметой расходов и доходов, которая утверждена для конкретного субъекта.

Основные признаки

Императивный метод обладает следующими характерными особенностями:

- Государство и — в соответствующих ситуациях — субъект страны определяют модель поведения участников бюджетных или иных отношений посредством односторонне-властных предписаний через принятие нормативных актов. Среди таких документов — не только отраслевые Кодексы (в рассматриваемом случае — бюджетный). Императивный метод реализуется и через нормативные акты, положения которых касаются конкретных вопросов формирования, распределения и установления направлений использования бюджетных средств РФ. К ним относят законы об утверждении финансовых планов на предстоящие периоды, сметы, росписи и прочее.

- Императивный метод детально определяет допустимое поведение субъектов.

- Взаимные обязанности и юридические возможности порождаются государством либо конкретным субъектом страны, а не взаимной договоренностью сторон. Они вытекают из принятого нормативного акта, посредством которого, собственно, и регулируются определенные отношения.

- Участники не могут отступать или уклоняться от исполнения предписания, имеющего для них обязательный характер.

- Императивный метод основывается на механизме государственного принуждения, который, в свою очередь, реализуется исключительно уполномоченным органом.

- Отсутствует возможность выбора поведения, в том числе на основании взаимной договоренности сторон, или она касается несущественных обстоятельств.

- Уклонение от исполнения предписания неизменно влечет ответственность.

Важный момент

Что касается региональных бюджетных отношений, то участник, который представляет субъект РФ в нем, обладает большими возможностями, чем вторая сторона. Как правило, он наделяется властными полномочиями, которые позволяют ему в принудительном порядке реализовывать предписания. В качестве исключения выступают отношения, в которых участвует субъект РФ и непосредственно само государство. В этом случае первый считается подчиненной стороной.

Гибкость

Субъекты РФ наделяются различными полномочиями, позволяющими им в рамках закона реализовывать государственные предписания. В ходе бюджетной деятельности, в частности, они могут проявлять определенную гибкость и изымать необходимые средства у плательщиков не только с использованием силы, но и путем воздействия на интересы обязанных лиц. В результате последние отдают свои деньги практически добровольно. Это объясняет существование таких инструментов, как добровольно-возвратное и добровольно-безвозвратное привлечение финансов. В качестве типичного примера можно привести госзаймы субъектов РФ.

Дополнительно

Распределение бюджетов может осуществляться не только посредством одностороннего акта, но и по соглашению сторон (региона и получателя). Это, в частности, реализуется в кредитах, которые предоставляет финансовый фонд субъекта РФ. В таких ситуациях регион выстраивает взаимоотношения с контрагентами (плательщиками либо получателями бюджетных средств), используя диспозитивные методы. Эти инструменты отличаются гибкостью, обладают более мягким воздействием. Они также формируют определенные рамки поведения. Но в диспозитивном методе предусмотрены определенные послабления для обязанной стороны.

businessman.ru

Методы, способы, типы правового регулирования.

правовое регулирование

Правовое регулирование в системе нормативного регулирования: понятие, признаки, предмет, пределы.

ЛАЗАРЕВ

Правовое регулирование охватывает:

1) специфическую деятельность государства (его нормотворческих органов), связанную с выработкой юридических установлений и определением юридических средств обеспечения их действенности. В указанном аспекте содержанием правового регулирования охватывается многообразная деятельность нормотворческих органов государства, связанная с выбором типа, методов, способов регламентации, определением соотношения нормативных и индивидуальных средств регулирования, т.е. формированием того юридического инструментария, который объективно необходим в данных социально-экономических и политических условиях для обеспечения нормального функционирования гражданского общества, его институтов, организации жизнедеятельности людей на цивилизованных началах;

2) деятельность непосредственных участников общественных отношений, направленную на поиск и привлечение средств юридического регулирования, для согласования своего поведения с правом (его принципами, целями, назначением). Выделение данного вида правовой регуляции (наряду с государственным регулированием), думается, согласуется с современными взглядами на правопонимание (и правообразование), исключает на практике утверждение монополии государства на «производство» права. Такой вывод вытекает из самой природы общедозволительного принципа организации правовой жизни цивилизованного строя и соответственно из социальной обусловленности права, которая всегда динамичнее правотворческой деятельности государства.

Сфера правового регулирования есть нечто изначальное по отношению к правотворческой деятельности государства (В.В. Лазарев), она представляет совокупность неупорядоченных отношений и фактов, упорядочение которых объективно невозможно без использования правовых средств.

Пределы правового регулирования есть некая «демаркационная линия», отделяющая область правового от неправового и очерчивающая границы распространения права, предельность его воздействия на сознание человека и его деяния. Пределы правового регулирования обусловлены неюридическими факторами. Они коренятся в природе человеческой деятельности, предопределены их общей культурой и цивилизованностью, детерминированы существующей системой отношений, экономическими, историческими, религиозными, национальными и другими обстоятельствами.

В непосредственной связи с пониманием сферы и пределов правового регулирования находится понятие предмета правового регулирования. Предмет правового регулирования отвечает на вопрос: «что регулируется правом?». К нему относят те разновидности общественных отношений, действий индивидов, коллективов людей, которые: а) объективно могут быть урегулированы правом и б) в данных условиях требуют юридического воздействия. Значит, не все действия, отношения социальных субъектов могут становиться объектом правового воздействия, а лишь определенная их часть, а именно те из них, которые имеют нормативный характер, т.е. типичны для данных условий, повторяемы, отличаются массовым (потенциальным или реальным) проявлением, поддаются государственно-правовому контролю, могут быть переведены на язык права, т.е. формализованы, и др.

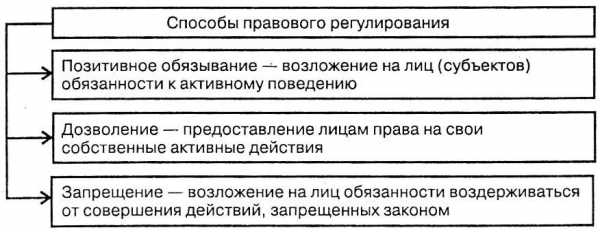

В отличие от предмета правового регулирования, отвечающего на вопрос о том, что регулируется правом, метод правового регулирования указывает на то, как регулируются эти отношения. Следовательно, метод — это совокупность юридических способов правового регулирования. Способы являются составляющими метода, его, так сказать, «строительным материалом» (юридическим «веществом»). Основные способы правового регулирования указаны на рис. 6).

Рис. 6. Способы правового регулирования

В качестве дополнительных способов называют поощрение и рекомендации — своеобразные стимулы к правовому поведению. Сочетание основных способов образует специфический метод правового регулирования — директивный (императивный) или автономный (диспозитивный). Императивный, или властнопобудительный, метод — строго обязательный, не допускающий отступлений от требований юридического установления. Данный метод в качестве основного юридического средства использует властное предписание. Что предписано, то и следует делать, не допуская каких-либо отступлений. Этот метод чаще всего присущ административному и уголовному праву, хотя используется конституционным правом, встречается в иных отраслях права. Юридическим фактом для возникновения правоотношений в данном случае является государственно-властное предписание (приказ о переводе на другую работу, решение суда и др.)

Диспозитивный метод основан на учете инициативы, самостоятельности в выборе того или иного поведения участниками регулируемых отношений. Он допускает возможность сторонам урегулировать собственные действия по своему усмотрению. Законом же лишь определяются пределы такого усмотрения либо устанавливаются определенные процедуры. Данный метод специфичен для гражданского, семейного права. В его основе лежат свободное (неподчиненное) положение участников правоотношений и договор как источник возникновения. Если императивный метод как бы вынуждает участников отношения вступать в юридическую связь, то диспозитивный связан с тем, что фактические действия граждан, их организаций, складывающиеся на этой основе отношения имеют приоритет перед юридическим установлением. В зависимости от сочетаний запретов и дозволений различают два основных типа регулирования: а) общедозволительное, т.е. такое, в основе которого находится общее дозволение и которое поэтому строится по принципу «дозволено все, кроме того, что прямо запрещено законом»; б) разрешительное, т.е. такое, в основе которого лежит общий запрет и которое поэтому строится по принципу «запрещено все, кроме того, что прямо разрешено законом». На преобладание общедозволительного или разрешительного регулирования влияют разнообразные факторы — исторические традиции, уровень культуры, характер правовой системы, особенности регулирования отношений (так, для имущественных отношений характерно преобладание дозволительного регулирования, а для охранительных — запретительного) и др.

Правовое регулирование — длящийся во времени и в пространстве процесс. Можно обратить внимание (рис. 7) на следующие его стадии:

Рис. 7. Стадии правового регулирования

1) определение правового положения субъектов права. Нормативное регулирование логически начинается с установления исходного, базового правового положения гражданина или организации. Правовое положение гражданина определяется конституционными правами и обязанностями и основанной на них правоспособностью лица, т.е. признаваемой государством за данным лицом способностью быть участником правовой жизни общества, выступать стороной в различных правоотношениях.

Конституционные установления получают развитие в иных законодательных актах, которые в своей основе и образуют правовую основу для поведения и деятельности граждан в различных областях права. Это значит, что они вправе привлекать предусмотренные законом юридические средства для удовлетворения своих потребностей и интересов. Правовой статус органов государства составляет их компетенция, определяющая круг полномочий, которыми обладает данный орган, и круг возложенных на него обязанностей;

2) возникновение правоотношений — следующая стадия правового регулирования. Предпосылками к тому выступают определенные жизненные факты, правовое признание которых в правовых нормах придает им качество юридически значимых (имеющих определенные последствия для конкретного лица или организаций). В зависимости от характера правоотношений такие юридические факты могут исчерпываться однократными действиями или событиями либо требуют некоторой их совокупности, так называемого состава;

3) для возникновения правоотношений в ряде случаев воли их участников недостаточно. Требуется вовлечение в механизм действия права специальных субъектов — правоприменительных органов (должностных лиц), действия (решения) которых позволяют конкретизировать общую модель правоотношения, возникшую на основе закона, снять помехи, блокирующие действия управомоченного, и др.

К стадиям правового регулирования принято также относить деятельность участников правоотношений, связанную с достижением ими фактических целей (удовлетворением своих интересов), т.е. акты реализации субъективных прав и юридических обязанностей. Очевидно, действия такого рода завершают работу механизма действия права и охватываются содержанием иного его звена — правореализации. Задача же правового регулирования ограничивается снабжением механизма действия права регулирующими средствами поведения, совокупность которых образует механизм правового регулирования (нормы права, субъективные права, юридические обязанности, юридические факты, властные акты правоприменительных органов, организационная деятельность государства и его органов). Достаточность этих средств, их качество (факультативность) являются условием эффективности действия права.

АЛЕКСЕЕВ

В теории права принято выделять три основных способа правового регулирования.

Первый способ — предоставление участнику правовых отношений субъективных прав (управомочивание). Он выражается в делегировании комплекса дозволений уп-равомоченному лицу на совершение определенных действий (например, собственнику дозволяется владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей ему вещью).

Второй способ — обязывание как предписание совершить какие-то действия (так, собственник жилого дома обязывается платить налоги).

Третий способ — запрет, т. е. возложение обязанности воздерживаться от определенных действий (например, работодателю запрещено привлекать к сверхурочным работам несовершеннолетних).

МОРОЗОВА

Важно также иметь в виду, что предметом правового регулирования могут выступать не любые общественные отношения. Выделяют три группы общественных отношений, которые составляют сферу правового регулирования. Первая группа – отношения людей по обмену ценностями (материальными и нематериальными). Вторую группу образуют отношения по властному управлению обществом. В третью группу входят отношения по обеспечению правопорядка.

От предмета регулирования зависят особенности, способы, средства и методы правового воздействия, а также интенсивность правового регулирования, т. е. степень охвата правовым воздействием круга общественных отношений, степень обязательности правовых предписаний, формы и методы государственного принуждения и другие характеристики.

Правовое регулирование имеет свои пределы, так как воздействие права на общественные отношения не может быть безграничным. Вообще право не может быть выше, чем экономический строй общества и обусловленное им культурное развитие. Воздействовать с помощью права на поступки и действия людей можно лишь в той мере, в какой эти поступки и действия подвластны сознанию человека. Человек помимо своих действий безразличен для права. Лишь его поступки подлежат оценке права с точки зрения их правомерности или неправомерности.

РОМАШОВ

Правовые средства – это юридические «инструменты», с помощью которых удовлетворяются интересы субъектов права, разрешаются юридические коллизии, реализуются меры юридической ответственности.

Основными правовыми средствами являются:

— правомочия – предусмотренные правом возможности, реализация которых непосредственным образом зависит от воли управомоченного субъекта;

— обязанности – закрепленные правом долженствования, побуждающие субъекта к совершению определенных деяний правомерного характера и устанавливающих юридическую ответственность, как за отказ от совершения этих деяний, так и за совершение их с нарушением предусмотренных правил;

— запреты – закрепленные правом долженствования, предостерегающие субъекта от совершения деяний противоправного характера и устанавливающие юридическую ответственность за совершение этих деяний.

Кроме того выделяются правовые средства производного характера:

— правовые стимулы – законодательно закрепленные факторы, побуждающие субъектов к совершению активных действий правомерного характера и обеспечивающие режим наибольшего благоприятствования для удовлетворения позитивных интересов этих субъектов;

— правовые ограничения – законодательно закрепленные факторы сдерживающего характера. При помощи правовых ограничений создаются условия для охраны интересов контрсубъектов юридически значимых отношений;

— правовые льготы – законодательно закрепленные факторы, облегчающие положение субъекта права и позволяющие ему с большей эффективностью удовлетворять свои позитивные интересы. Правовые льготы выражаются как в предоставлении субъекту дополнительных возможностей (правомочий), так и в освобождении его от определенных обязанностей;

— правовые поощрения – законодательно закрепленные формы и меры правового одобрения добровольного позитивного действия, выражающиеся в вознаграждении субъекта, наступлении в отношении него определенных благоприятных последствий.

Методы правового регулирования – это определенные правовые «технологии», определяющие порядок применения правых средств в процессе правового регулирования.

Основными методами правового регулирования являются:

— императивный метод – предполагает регулирование отношений «власти-подчинения». В основу этих отношений положены принципы иерархии и субординации. Суть императивного метода правового регулирования заключается в издании властных предписаний обязательного характера, не допускающих свободы выбора варианта поведения со стороны субъекта, которому это предписание адресовано. Императивный метод правового регулирования чаще всего применяется в публично-правовых отраслях права (например, в конституционном, административном, уголовном праве).

— диспозитивный метод — предполагает регулирование отношений договорного (консессуального) характера. В основу этих отношений положены принципы координации. Суть диспозитивного метода правового регулирования заключается в определении и закреплении при помощи правовых норм границ допустимого поведения субъектов права. При этом в рамках установленных границ субъекты могут самостоятельно выбрать вариант поведения. Диспозитивный метод правового регулирования чаще всего применяется в частно-правовых отраслях права (например, в гражданском, трудовом, семейном праве).

В теории государства и права, как правило, выделяют два основных типа правового регулирования: общедозволительный и разрешительный.

Общедозволительный тип правового регулирования основан на принципе «разрешено все, что прямо не запрещено законом». При этом субъекты в своем поведении руководствуются диспозитивным методом, предполагающим добровольность выбора варианта позитивного поведения и реальную возможность своими непосредственными деяниями (действиями или бездействиями) реализовать предписания правовых норм. Общедозволительный тип правового регулирования не предполагает специального разрешения со стороны государства на совершение субъектом тех или иных деяний. Основным условием признания этих деяний правомерными является отсутствие в законодательстве запрета на их совершение. К примеру, недопустимость применения аналогий в уголовно-правовой сфере обусловливается принципом «Не является преступлением деяние, прямо не предусмотренное в качестве такового законом»

Разрешительный тип правового регулирования основан на принципе «разрешено лишь то, что предписано законом». При этом субъекты в своем поведении должны руководствоваться императивным методом, предполагающим принудительное побуждение к тем или иным деяниям либо напротив запрет их совершения под угрозой наказания. Разрешительный тип правового регулирования обусловливает совершение тех или иных субъективных деяний получением специального разрешения от компетентного государственного органа. К примеру, приобретение охотничьего оружия становиться возможным только при условии получения специального разрешения от соответствующего структурного подразделения ОВД.

МОРОЗОВА

метод правового регулирования – это совокупность способов правового воздействия на общественные отношения. Различают властно‑императивный (авторитарный) метод, основанный на централизованном регулировании «сверху вниз» (административное, уголовное, уголовно‑исполнительное право), и автономный, или децентрализованное регулирование, при котором участники общественных отношений являются равноправными партнерами (гражданское, семейное право).

Способы регулирования – это приемы регулирования общественных отношений, которые зависят от специфики правовых норм. Выделяют следующие способы правового регулирования: а) запрещение; б) дозволение; в) обязывание; г) рекомендации; д) поощрения и др. В зависимости от способа правового регулирования выделяют такую категорию, как тип правового регулирования. Их существует два: 1) общедозволительный, который основан на принципе «дозволено все, кроме…», т. е. субъекты могут совершать любые действия, кроме запрещенных законом;

2) разрешительный, основу которого составляет принцип «запрещено все, кроме…», т. е. субъекты могут совершать только действия, которые разрешены нормами права. Но в ряде случаев при этом требуется соответствующее разрешение компетентного органа.

Механизм правового регулирования.

МОРОЗОВА

По мнению проф. Н.И. Матузова, механизм правового регулирования можно различать в узком и широком смыслах. В узком смысле этот механизм включает только то, без чего невозможно регулирование общественных отношений, а именно – императивное, властное их нормирование государством. В широком смысле – вся совокупность правовых явлений, действующих в обществе и оказывающих влияние на сознание и поведение субъектов, т. е. механизм юридической надстройки. Следовательно, под механизмом правового регулирования в узком смысле понимается собственно механизм правового регулирования, а в широком смысле – механизм правового воздействия.

Позиция Н.И. Матузова недостаточно обоснованна с той точки зрения, что правовое регулирование осуществляется не только с помощью властного, императивного регулирования. В этом процессе используются и диспозитивные нормы, и такие средства воздействия на поведение людей, как стимулирование, поощрение, рекомендации и т. п.

В учебной литературе даются и другие дефиниции. Например, проф. А.В. Малько считает механизмом правового регулирования систему правовых средств, организованных наиболее последовательным образом в целях преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права. Автор рассматривает механизм правового регулирования как борьбу с препятствиями, а главную цель механизма видит в беспрепятственном удовлетворении интересов субъектов. По мнению А.В. Малько, в процессе упорядочения общественных отношений встречаются многочисленные препятствия для реализации позитивных интересов субъектов, которые без их своевременного устранения снижают эффект правового регулирования. К ним относят правонарушения, пробелы в законодательстве, коллизионность правовых норм и актов и т. д. Механизм правового регулирования призван бороться с такими препятствиями. Указанное ви́дение назначения механизма правового регулирования спорно, хотя стадии механизма А.В. Малько выделяет те же, что и другие ученые.

Проф. В.В. Лазарев усматривает главное назначение механизма правового регулирования в том, что он позволяет раскрыть процесс перевода предписаний права в реальное правомерное поведение человека. Такое понимание механизма правового регулирования представляется более предпочтительным. Важно подчеркнуть, что все ученые независимо от их позиций рассматривают механизм правового регулирования как право в действии, в динамике. Иными словами, категория «механизм правового регулирования» используется в юридической науке для отражения момента движения, функционирования права.

К особенностям механизма правового регулирования обычно относят то, что этот механизм:

1) по своему характеру является государственным, поскольку осуществляется при помощи общеобязательных норм, исходящих от государства, и опирается на возможность применения принудительной силы государства;

2) представляет собой функционирующую систему, направленную на результативное воплощение норм права в жизнь при помощи соответствующих правовых средств;

3) имеет пределы воздействия на общественные отношения;

4) обладает определенным содержанием и имеет целью создание устойчивой, непротиворечивой системы отношений, способной обеспечить требуемый результат;

5) осуществляется при помощи системы правовых средств, способов и методов правового регулирования, в том числе таких, как дозволения, запреты, обязывания, императивные и диспозитивные методы регулирования и т. д.;

6) характеризуется стадийностью действия, последовательным переходом от одной стадии к другой, находится в постоянном движении;

7) обладает эффективностью, которая зависит как от объективных, так и субъективных условий и факторов.

Некоторые ученые, рассматривая структуру механизма правового регулирования, выделяют два ее полярных элемента:

нормативную основу, или нормы права, выражающие главные способы воздействия права – дозволения, запреты, обязывания;

способы реализации, которые проявляются в фактическом поведении людей, совершении действий или в воздержании от действий (бездействии), т. е. результативную сторону механизма.

Между этими двумя элементами существуют промежуточные звенья – юридические факты, правоотношения.

А.В. Малько называет пять основных стадий, или элементов, механизма правового регулирования: 1) нормы права; 2) юридический факт или фактический состав; 3) правоотношение; 4) акты реализации прав и обязанностей; 5) охранительный правоприменительный акт (факультативный элемент). Несмотря на различие позиций, и в первой, и во второй, по существу, имеется в виду одно и то же, но некоторые элементы выделены в самостоятельную стадию.

С.С. Алексеев к элементам механизма правового регулирования относит: юридические нормы; правоотношения; акты реализации субъективных прав и юридических обязанностей; индивидуальные предписания, акты применения права как факультативный элемент. В юридической литературе чаще всего называют именно эти четыре элемента механизма правового регулирования. Они же одновременно являются стадиями механизма.

Различия в позициях отдельных ученых состоят главным образом в том, что в качестве факультативной называют не стадию правоприменения, а правоприменение именно охранительного характера. Не всегда в качестве самостоятельной стадии указывают на юридические факты, так как они неотделимы от правоотношений, которые не могут возникнуть без юридических фактов.

Обобщающей характеристикой механизма правового регулирования является его эффективность.

Под эффективностью правового регулирования понимается соотношение между результатом правового регулирования и стоящей перед ним целью. Если предписания, установленные в нормах права, реализовались в правомерном поведении, тогда можно считать, что механизм правового регулирования достаточно эффективен. Аналогично определяет эффективность действующего права, а по сути дела механизма правового регулирования, акад. В.С. Нерсесянц. Он пишет: «Эффективность действия права – это степень достижения правовых целей действующего законодательства в различных сферах правовой регуляции». Показатель эффективности, по его мнению, есть соотношение между последствиями реализации норм законодательства (т. е. результатами его действия) и правовыми целями этих норм.

Эффективность механизма правового регулирования – оценочная категория. С ее помощью можно определить уровень и качество функционирования этого механизма. Эффективность его зависит от ряда условий и факторов внешнего и внутрисистемного характера. К внешним условиям относятся уровень общественного правосознания, правовой культуры населения, процессы политической, экономической жизни общества, уровень законности и правопорядка в стране и др. Внутренние условия отражают устойчивость системы правового регулирования, ее относительную непротиворечивость и беспробельность, рациональность структуры механизма правового регулирования, его гибкость и слаженность действия, качество отдельных элементов, например норм права, актов реализации, правоприменительной деятельности и т. д.

В настоящее время выдвигаются следующие условия повышения эффективности правового регулирования:

1) совершенствование правотворчества, что предполагает наиболее полное выражение в нормах права общественных интересов и потребностей, усиление гарантированности юридических норм;

2) совершенствование процесса правоприменения, занимающего в механизме правового регулирования одно из центральных мест: оно учитывает конкретную обстановку, своеобразие каждой юридической ситуации.

Механизм должен выражать тесную взаимосвязь различных правовых средств: если нормативная регламентация призвана обеспечивать стабильность и единообразие в регулировании общественных отношений, ввести их в строгие рамки законности, то правоприменение конкретизирует эти средства по отношению к отдельным субъектам, к определенному месту и времени. Недооценка, неверный выбор юридических средств, заложенных в нормативной основе механизма правового регулирования, способны привести к сбоям в реализации права, снижению его эффекта;

3) повышение уровня правовой культуры субъектов права влияет на качество механизма правового регулирования, на укрепление законности и правопорядка. При этом интересы личности – главный ориентир для совершенствования механизма правового регулирования. Данное условие способствует, в частности, усилению правовой активности граждан и их объединений.

Таким образом, недостаточная эффективность механизма правового регулирования объясняется: а) неправильным определением целей правового регулирования; б) выбором неадекватных средств правового воздействия; в) недостаточно квалифицированным использованием этих средств, т. е. неэффективной реализацией права. Вместе с тем механизм правового регулирования зависит не только от собственно юридических возможностей данного механизма, но и от уровня развития экономики, социальных факторов, условий духовно‑культурной сферы, информационных технологий, менталитета общества и т. д.

РОМАШОВ

Механизм правового регулирования – это система объединенных структурными и функциональными связями субъектов права, правовых актов, средств, методов, процессов и процедур, при помощи которых и в рамках которых осуществляется результативное воздействие права на общественные отношения.

Основной целью формирования и функционирования механизма правового регулирования является обеспечение социальной стабильности и поддержание режима законности и правопорядка, а также предупреждение и пресечение правонарушений, реализация мер юридической ответственности.

Структурными элементами механизма правового регулирования являются:

— правовые акты (нормативные, правоприменительные, интерпретационные) регламентирующие поведение субъектов права;

— субъекты права – правосубъектные участники юридически значимых отношений;

— правоотношения, в рамках которых реализуются права и обязанности субъектов;

— юридические средства, методы, процедуры, при помощи которых и в рамках которых осуществляется процесс правового регулирования;

— юридические факты и фактические составы, с которыми связывается наступление, изменение, прекращение правоотношений;

— юридические последствия субъективных деяний, предусмотренных правовыми актами.

Действие механизма правового регулирования, является упорядоченным и осуществляется в рамках определенного правового режима.

Правовой режим – это особый порядок, выражающийся в определенном сочетании структурных элементов механизма правового регулирования, взаимодействие которых создает условия, благоприятствующие (препятствующие) реализации интересов субъектов права.

studfiles.net

Императивный метод в регулировании правовых отношений

Общественно-правовые отношения постоянно находятся в динамичном развитии. Каждую минуту в мире возникают, укрепляются и исчезают различные связи между субъектами права. Ни для кого не секрет, что рамки любых отношений устанавливаются какими-либо нормами. Правоотношения в этом случае не являются исключением.

В праве принято понятие метода правового регулирования, содержание которого составляют определенные нормы, относящиеся к той или иной отрасли права. Можно выделить два главных метода правового регулирования: диспозитивный и императивный метод. Оба метода используются во всех отраслях права, однако где-то преобладающим является диспозитивный, а где-то – императивный.

Диспозитивный метод призван согласовывать действия различных субъектов, прямо не обязывая их к совершению какого-либо деяния. Отличительной особенностью данного метода является то, что субъекты правоотношений являются между собой равными, то есть в отношениях отсутствует аспект власти и подчинения. Диспозитивный метод наиболее часто используется в таких отраслях права, как гражданское право. Так, неотъемлемой частью гражданско-правовых отношений являются различные договоры, существование которых призвано согласовывать действия и цели тех или иных лиц. Диспозитивный метод здесь является своеобразным регулятором составления договора и неоговоренных в нем аспектов.

Императивный метод – это некий метод субординации, которые ставит четкие рамки дозволенных правоотношений, установленных обязывающими и запрещающими нормами.

Сущность данного метода состоит в невозможности альтернативного выбора приемлемого варианта поведения. Выбор определенного поведения является невозможным, поскольку оно регулируется четкими законодательными рамками как запрет или обязанность. Субъектам правоотношений остается лишь исполнять эти предписания, так как уклонение от них влечет за собой наложение ответственности. Из этого вытекает главная разница между императивным и диспозитивным методами. Императивный запрещает все, что не разрешено законом, а диспозитивный, наоборот, разрешает все, что не запрещено законом.

Императивный метод правового регулирования характерен, прежде всего, для отраслей публичного права, к которым, к примеру, относятся конституционное и административное право.

Итак, подводя итоги выше сказанному, выделим основные признаки императивного метода:

- Выражается в нормах-запретах и нормах-обязанностях.

- Устанавливается в нормативно-правовых актах, регулирующих полномочия одних лиц и обязанности других.

- Базируется на государственном принуждении, осуществляемом различными органами государственной власти.

- Неисполнение предписанных норм влечет обязательное наложение ответственности.

www.kakprosto.ru

Императивный метод в регулировании правовых отношений

Императивный метод – это метод, используемый в публичном праве для урегулирования вертикальных отношений между государством и гражданами (организациями). В процессе регулирования данных отношений государство наделяет властными полномочиями одних субъектов и возлагает на других соответствующие обязанности. Между этими объектами в результате складываются отношения подчинения и власти.

Императивный метод в земельном праве

Данный метод налаживания отношений между объектами еще называют директивным или авторитарным. Метод урегулирования установлен законодательством и применяется как способ воздействия на поведение юридических и физических лиц, который имеет право использовать должностное лицо в спорных ситуациях.

Способ воздействия – это положение, установленное законодательством, которое изменяет поведение лиц в сторону стимулирования или ограничения. При этом выбранный метод должен отражать особенности своего воздействия. В условиях развития земельного рынка и рыночных отношений следует выявить методы, учитывая особенности режима правового урегулирования общественных отношений, которые входят в предмет отрасли. Императивный метод обусловливается характером и спецификой регулируемых отношений. Подбираются соответствующие способы и приемы для правового воздействия.

Установление обязанностей

Императивный метод регулирования выражается в определении правоотношений и запретов между объектами, которые не подлежат исполнению. Определение обязанностей – это основной метод правового регулирования, так как он занимает существенное место в содержании земельно-правовых норм. Обязанность, введенная законом, делает невозможными какие-либо отклонения в ее исполнении, поскольку в этом случае предусмотрено наказание. Запреты в земельном праве – это границы должного и возможного поведения участников земельно-правовых отношений.

Эти пределы позволяют избежать реализации интересов субъектов за счет ущемления интересов общества или государства. Границы поведения устанавливаются для того, чтобы субъекты земельных отношений при исполнении своих обязанностей и достижении целей не применяли способы, противоречащие интересам государства и общества.

Диспозитивный метод

Императивный и диспозитивный метод правового регулирования отличаются тем, что при использовании второго способа субъектам земельных отношений дается определенная свобода действий. Они вправе достигать своих целей, поступая на свое усмотрение.

Виды диспозитивного метода

Есть три вида диспозитивного метода: делегирующий, рекомендательный и санкционирующий. Делегирующий метод – это предоставление прав и свобод субъектам земельных отношений по определенному кругу полномочий. Рекомендательный метод – это предоставление возможности альтернативного поведения, то есть в данном случае субъект вправе сам выбирать способ своего поведения для достижения установленных целей. Рекомендации государства только облегчают выбор решения. Санкционирующий метод – это предоставление субъекту права самостоятельно принимать решение, но предварительно оно должно быть одобрено и принято законным компетентным органом.

Следовательно, императивный метод – это действия, установленные законодательством. Тогда как метод диспозитивный предполагает добровольность и равенство сторон.

fb.ru

МЕТОДЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

⇐ ПредыдущаяСтр 13 из 25Следующая ⇒

Метод правового регулирования как общее понятие включает в себя совокупность методов. Таковыми являются: императивный метод; диспозитивный метод; комбинированный (комплексный) метод.

Охарактеризуем кратко каждый из них.

Императивный метод правового регулирования — это метод власти и подчинения, метод приказа и исполнения, метод субординации, метод вертикальных связей, метод властной вертикали.

Особенность данного метода заключается в том, что он регламентирует такие виды общественных отношений, когда у одной из сторон этих отношений имеются только право, а у другой — только обязанности. Например, такими являются налоговые правоотношения между налоговой инспекцией и налогоплательщиками.

Диспозитивный метод правового регулирования — это метод юридического равенства сторон, метод автономии сторон, метод свободы договора, метод горизонтальных связей, метод свободы усмотрения.

Особенность названного метода состоит в том, что здесь участники правоотношений строят их по своему усмотрению, выступая как равные в правовом смысле субъекты. Этот метод правового регулирования действует, например, при заключении договора купли-продажи, когда стороны сами устанавливают цену товара, место перехода товара от продавца к покупателю и т.д.

Комбинированный метод правового регулирования представляет собой синтез двух вышеописанных методов. Он применяется для регламентации сложных по своей структуре общественных отношений, например, таких, как земельные, одна часть которых регламентируется императивным методом (например, государственное управление земельным фондом), а другая часть — диспозитивным методом (например, купля-продажа земли).

Необходимо отметить, что два первых метода правового регулирования никогда не действуют в «чистом» виде. Поэтому правильнее говорить о доминировании какого-либо из них при регулировании определенного вида правоотношений. Например, при заключении договора купли-продажи земельного участка доминирующим методом правого регулирования является диспозитивный. Однако при этом присутствует и императивная составляющая, не допускающая, например, изменения целевого назначения земельного участка.

Вышеописанные методы правового регулирования являются основными методами, рассматриваемыми в теории права. Наряду с ними, по мнению некоторых авторов, могут быть названы метод поощрения (поощрительный метод) и метод рекомендации (рекомендательный метод).

Важно иметь ввиду, что метод правового регулирования как общее понятие сложен по своему строению и включает в себя также следующие структурные элементы, называемые в теории методами правового регулирования:

1) Дозволение — это предоставление субъекту правоотношений права на свои собственные действия (например, право требовать уплаты долга, право подачи искового заявления в суд и т.д.).

2) Запрещение (запрет) — это предписание субъекту правоотношения воздерживаться от совершения определенных действий (например, запреты охотиться в заповеднике, переходить улицу на красный свет, превышать скорость движения автомобиля на определенных участках дороги и т.д.).

3) Обязывание — это возложение на субъекта правоотношений обязанности совершить определенные действия (например, обязанность платить подоходный налог, ежемесячно вносить квартплату и т.д.).

ОТРАСЛЬ ПРАВА КАК ОСНОВНОЙ СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ПРАВА

Отрасль права выступает основным структурным элементом системы права, являясь, в свою очередь, также системными образованиями.

Отрасль права — это подсистема системы права, представляющая собой совокупность правовых норм, установленных или санкционированных государством и регламентирующих определенный вид общественных отношений. Система российского национального права, процесс формирования которой еще не завершился, включает в себя следующие структурные элементы.

Конституционное право — это совокупность правовых норм, регламентирующих основные параметры существования общества и государства: права и свободы человека и гражданина, их обязанности, форму государственного устройства, структуру органов государственной власти и органов местного самоуправления (императивный метод). Административное право — это совокупность правовых норм, регламентирующих общественные отношения в сфере государственного управления (императивный метод).

Уголовное право — это совокупность правовых норм, регламентирующих преступность и наказуемость деяний, основания уголовной ответственности, цели наказаний и систему наказаний, общие начала и условия их назначения, а также освобождение от уголовной ответственности и наказания (императивный метод).

Гражданское право — это совокупность правовых норм, регламентирующих имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения (диспозитивный метод).

Трудовое право — это совокупность правовых норм, регламентирующих общественные отношения в сфере трудовой деятельности граждан (диспозитивный метод с императивной составляющей).

Земельное право — это совокупность правовых норм, регламентирующих отношения по поводу использования и охраны земли (комбинированный метод).

Экологическое право — это совокупность правовых норм, регламентирующих отношения в системе «человек — окружающая среда» (метод комбинированный).

Муниципальное право — это совокупность правовых норм, регламентирующих отношения в сфере местного самоуправления (метод комбинированный).

Гражданское процессуальное право — это совокупность правовых норм, регламентирующих отношения в сфере гражданского судопроизводства (метод императивный).

Уголовное процессуальное право — это совокупность правовых норм, регламентирующих отношения в сфере уголовного судопроизводства (метод императивный).

Арбитражное процессуальное право — это совокупность правовых норм, регламентирующих отношения в сфере арбитражного судопроизводства (метод императивный).

Существуют и другие отрасли права.

Иногда говорят о профилирующих отраслях права, имея ввиду те из них, которые регулируют наиболее важные виды общественных отношений. К их числу можно отнести конституционное право, уголовное право, гражданское право, гражданско-процессуальное право, уголовно-процессуальное право, арбитражно-процессуальное право.

Кроме того, выделяют комбинированные отрасли права — предпринимательское, земельное, экологическое право. такое название обусловлено комбинированным методом правового регулирования, применяющемся в данных отраслях права. Этим отраслям права присущ дуалистический метод правового регулирования, сочетающий частно-правовые и публично-правовые элементы.

Давая определение системы права, мы подчеркнули, что основные ее структурные элементы — отрасли права — состоят из более мелких структурных элементов. Рассмотрим эти элементы.

СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОТРАСЛИ ПРАВА КАК СИСТЕМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Более мелкими структурными элементами системы права являются подотрасли права и институты права. Например, в гражданском праве выделяются такие подотрасли права, как обязательственное право, жилищное право, договорное право и др. В свою очередь, такая подотрасль гражданского права, как договорное право состоит из правовых институтов, представляющих собой отдельные виды договоров: договор купли-продажи, договор аренды, договор хранения, договор поставки, договор мены и т.д.

Подотрасль права — это совокупность правовых норм, регламентирующих относительно узкую, качественно однородную группу общественных отношений (например, группу общественных отношений, связанную с заключением гражданско-правовых договоров).

Институт права — это совокупность правовых норм, регламентирующих еще более узкую по сравнению с подотраслью права, качественно однородную группу общественных отношений (например, отношения по заключению договоров конкретного вида).

Следовательно, принципиальное отличие между подотраслью права и институтом права заключается в объеме регулируемых общественных отношений и, как следствие, в объеме правовых норм, из которых состоят подотрасль права и правовой институт.

Первичным, исходным структурным элементом системы права является правовая норма. Она — элементарная клеточка системы права. Однако и правовая норма имеет свою структуру, включающую в себя гипотезу, диспозицию и санкцию.

Рекомендуемые страницы:

lektsia.com

МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ это что такое МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ: определение — Право.НЭС

Метод правового регулирования

1) наряду с предметом правового регулирования используется в качестве критерия научного построения системы права. 2) совокупность способов, приемов и средств правового воздействия на общественные отношения. Выделяются императивный, диспозитивный, рекомендательный, поощрительный и другие методы правового регулирования.

Оцените определение:

Источник: Теория государства и права в схемах и определениях учебное пособие

МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

способ воздействия юридических норм. М.п.р. подразделяются на императивные и диспозитивные. Императивный метод — это способ властного воздействия на участника общественных отношений, урегулированных нормами права. Примером может служить административное или уголовное право. Диспозитивный метод — это способ регулирования отношений между участниками, являющимися равноправными сторонами. Он предоставляет им возможность выбирать форму своих взаимоотношений, урегулированных нормами права. Этот метод включает в себя три способа регулирования: а) дозволение совершить известные действия, имеющие правовой характер; б) предоставление определенных прав; в) предоставление лицам, участвующим в определенных взаимоотношениях, право выбирать вариант своего поведения.

Оцените определение:

Источник: Большой юридический словарь

МЕТОД ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

способ воздействия юридических норм на общественные отношения. М.П.Р. свойственны только государству в лице его органов; касаются лишь юридических норм; их действенность обеспечивается государственным принуждением. М.п.р. подразделяются на императивные и диапозитивные. Императивный метод — это способ властного воздействия на участника общественных отношений, урегулированных нормами права. Примером может служить административное или уголовное право. Диапозитивный метод — это способ регулирования отношений между участниками правоотношения, являющимися равноправными сторонами. Он предоставляет им самим решать вопрос о форме своих взаимоотношений, урегулированных кормами права. Этот метод включает в себя три способа регулирования общественных отношений: а) дозволение совершить известные действия, имеющие правовой характер; б) предоставление участникам общественных отношений, урегулированных нормами права, определенных прав; в) предоставление лицам, участвующим в определенных взаимоотношениях, возможности выбора варианта своего поведения.

Оцените определение:

determiner.ru