Классификация неорганических веществ | CHEMEGE.RU

Химические вещества можно разделить на две неравные группы: простые и сложные.

Простые вещества состоят из атомов одного элемента (О2, P4).

Сложные вещества состоят из атомов двух и более элементов (CaO, H3PO4).

Простые вещества можно разделить на металлы и неметаллы.

Металлы – это простые вещества, в которых атомы соединены между собой металлической химической связью. Металлы стремятся отдавать электроны и характеризуются металлическими свойствами (металлический блеск, высокая электро- и теплопроводность, пластичность и др.).

Неметаллы – это простые вещества, в которых атомы соединены ковалентными (или межмолекулярными) связями. Неметаллы стремятся принимать или притягивать электроны. Неметаллические свойства – это способность принимать или притягивать электроны.

Все элементы в Периодической системе химических элементов (ПСХЭ) расположены либо в главной подгруппе, либо в побочной. В различных формах короткопериодной ПСХЭ главные и побочные подгруппы расположены по-разному. Есть простой способ, который позволит вам быстро и надежно определять, к акой подгруппе относится элемент. Дело в том, что все элементы второго периода расположены в главной подгруппе. Те элементы, которые расположены в ячейке точно под элементами второго периода (справа или слева), относятся к главной подгруппе. Остальные — к побочной.

Например, в таблице Менделеева, которая используется на ЕГЭ по химии, элемент номер 32, галлий, расположен в ячейке справа, точно под соответствующим ему элементом второго периода, бором. Следовательно, галлий относится к главной подгруппе. А вот скандий, элемент номер 21, расположен в ячейке слева. Следовательно, скандий относится к побочной подгруппе.

Неметаллы расположены в главных подгруппах, в правом верхнем угле ПСХЭ. К металлам относятся все элементы побочных подгрупп и элементы главных подгрупп, расположенные в левой нижней части ПСХЭ. Разделяют металлы и неметаллы обычно, проводя условную линию от бериллия до астата. На рисунке показано точное разделение на металлы и неметаллы. Закрашены цветом неметаллы.

Основные классы сложных веществ — это оксиды, гидроксиды, соли.

Оксиды — это сложные вещества, которые состоят из атомов двух элементов, один из которых кислород, имеющий степень окисления -2.

В зависимости от второго элемента оксиды проявляют разные химические свойства. Некоторым оксидам соответствуют гидроксиды (солеобразующие оксиды), а некоторым нет (несолеобразующие).

Солеобразующие оксиды делят на основные, амфотерные и кислотные.

Основные оксиды — это оксиды, которые проявляют характерные основные свойства. К ним относят оксиды, образованные атомами металлов со степенью окисления +1 и +2. Например, оксид лития Li2O, оксид железа (II) FeO.

Кислотные оксиды — это оксиды, которые проявляют кислотные свойства. К ним относят оксиды, образованные атомами металлов со степенью окисления +5, +6 и +7, а также атомами неметаллов с любой степенью окисления. Например, оксид хлора (I) Cl2O, оксид хрома (VI) CrO3.

Амфотерные оксиды — это оксиды, которые проявляют и основные, и кислотные свойства. Это оксиды металлов со степенью окисления +3 и +4, а также четыре оксида со степенью окисления +2: ZnO, PbO, SnO и BeO

.Несолеобразующие оксиды не проявляют характерных основных или кислотных свойств, им не соответствуют гидроксиды. К несолеобразующим относят четыре оксида: CO, NO, N2O и SiO.

Встречаются и оксиды, похожие на соли, т.е. солеобразные (двойные).

Двойные оксиды — это некоторые оксиды, образованные элементом с разными степенями окисления. Например, магнетит (магнитный железняк) FeO·Fe2O3.

Алгоритм определения типа оксида: сначала определяем, какой элемент образует оксид – металл или неметалл. Если это металл, то определяем степень окисления, затем определяем тип оксида. Если это неметалл, то оксид кислотный (если это не исключение).

Гидроксиды — это сложные вещества, в составе которых есть группа Э-O-H. К гидроксидам относятся основания, амфотерные гидроксиды, и кислородсодержащие кислоты.

Каждому солеобразующему оксиду соответствует гидроксид:

основному оксиду соответствует гидроксид основание,

кислотному оксиду соответствует гидроксид кислота,

амфотерному оксиду соответствует амфотерный гидроксид.

Например, оксид хрома (II) CrO — основный, ему соответствует гидроксид основание. Формулу гидроксида легко получить, просто добавив к металлу гидроксидную группу OH: Cr(OH)2.

Оксид хрома (VI) — кислотный, ему соответствует гидроксид кислота H2CrO4, и кислотный остаток хромат-ион CrO42-.

Если все индексы кратны 2, то мы делим все индексы на 2.

Например: N2O5 + H2O → H2N2O6, делим на 2, получаем HNO 3. Так получаем мета-формулу кислоты. Если мы добавим еще одну молекулу воды, то получим орто-формулу кислоты.

Например: оксид P2O5, мета-форма: HPO3. Добавляем воду, орто-форма: H3PO4. Орто-форма устойчива у фосфора и мышьяка.

Оксид хрома (III) — Cr2O3 — амфотерный, ему соответствует амфотерный гидроксид, который может выступать и как основание, и как кислота: Cr(OH)3 = HCrO2, кислотный остаток хромит: CrO2—.

Взаимосвязь оксидов и гидроксидов:

Основания (основные гидроксиды) — это сложные вещества, которые при диссоциации в водных растворах в качестве анионов (отрицательных ионов) образуют только гидроксид-ионы OH—.

Основания можно разделить на растворимые в воде (щелочи), нерастворимые в воде, и самопроизвольно разлагающиеся

К разлагающимся в воде (неустойчивым) основаниям относят гидроксид аммония, гидроксид серебра (I), гидроксид меди (I). В водном растворе такие соединения практически необратимо распадаются:

NH4OH → NH3 + H2O

2AgOH → Ag2O + H2O

2CuOH → Cu2O + H2O

Основания с одной группой ОН – однокислотные (например, NaOH), с двумя – двухкислотные (Ca(OH)2) и с тремя – трехкислотные (Fe(OH)3).

Кислоты – это сложные вещества, которые при диссоциации в водных растворах образуют в качестве катионов только ионы гидроксония H3O+(H+). Кислоты состоят из водорода H+ и кислотного остатка.

По числу атомов водорода, которые можно заместить на металлы, кислоты разделяют на одноосновные (HNO3), двухосновные (H2SO4), трехосновные (H3PO4) и т.д.

По содержанию атомов кислорода кислоты делят на бескислородные (например, соляная кислота HCl) и кислородсодержащие (например, серная кислота H2SO4).

Кислоты также можно разделить на сильные и слабые.

Сильные кислоты. К ним относятся:

- Бескислородные кислоты: HCl, HBr, HI. Остальные бескислородные кислоты, как правило, слабые.

- Некоторые высшие кислородсодержащие кислоты: H2SO4, HNO3, HClO4и др.

Слабые кислоты. К ним относятся:

- Слабые и растворимые кислоты: это H3

- Летучие или неустойчивые кислоты: H2S — газ; H2CO3 — распадается на воду и оксид: H2CO3 → Н2О + СО2↑; H2SO3— распадается на воду и оксид: H2SO3 → H2O+ SО2↑.

- Нерастворимые в воде кислоты: H2SiO3, H3BO3 и другие.

Определить, сильная кислота перед вами, или слабая, позволяет простой прием. Мы вычитаем из числа атомов O в кислоте число атомов H. Если получаем число 2 или 3, то кислота сильная. Если 1 или 0 — то кислота слабая.

Например: HClO: 1-1 = 0, следовательно, кислота слабая.

Соли – сложные вещества, состоящие из катиона металла (или металлоподобных катионов, например, иона аммония NH4+) и аниона кислотного остатка. Также солями называют вещества, которые могут быть получены при взаимодействии кислот и оснований с выделением воды.

Если рассматривать соли, как продукты взаимодействия кислоты и основания, то соли делят на средние, кислые и основные.

Средние соли – продукты полного замещения катионов водорода в кислоте на катионы металла (например, Na2CO3, K3PO4).

Кислые соли – продукты неполного замещения катионов водорода в кислоте на катионы металлов (например, NaHCO3, K2HPO4).

Основные

По числу катионов и анионов соли разделяют на:

Простые соли – состоящие из катиона одного типа и аниона одного типа (например, хлорид кальция CaCl2).

Двойные соли – это соли, состоящие из двух или более разных катионов и аниона одного типа (например, алюмокалиевые квасцы – KAl(SO4)2).

Смешанные соли – это соли, состоящие из катиона одного типа и двух или более анионов разного типа (например, хлорид-гипохлорит кальция Ca(OCl)Cl).

По структурным особенностям выделяют также гидратные соли и комплексные соли.

Гидратные соли (кристаллогидраты) – это такие соли, в состав которых входят молекулы кристаллизационной воды (например, декагидрат сульфата натрия Na2SO4·10 H2O).

Комплексные соли – это соли, содержащие комплексный катион или комплексный анион (K3[Fe(CN)6], [Cu(NH3)4](OH)2).

Помимо основных классов неорганических соединений, существует большое количество других. Например, бинарные соединения элементов с водородом.

Водородные соединения – это сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых водород. Водород образует солеобразные гидриды и летучие водородные соединения.

Солеобразные гидриды ЭНх – это соединения металлов IA, IIA групп и алюминия с водородом. Степень окисления водорода равна -1. Например, гидрид натрия NaH.

Летучие водородные соединения НхЭ – это соединения неметаллов с водородом, в которых степень окисления водорода равна +1. Например, аммиак NH3, фосфин PH3.

Поделиться ссылкой:

chemege.ru

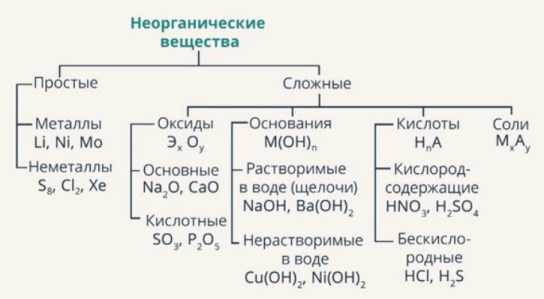

Основные классы неорганических соединений

В химии все многообразие неорганических веществ: принято разделять на две группы – простые и сложные. Простые вещества подразделяются на металлы и неметаллы. А сложные – на производные от простых, образованные путем их взаимодействия с кислородом, водой и между собой. Эту классификацию неорганических веществ в виде схемы изображают следующим образом:

Рис. 2.1. Классификация неорганических соединений.

Классификация реакций в неорганической химии. В неорганической химии различают реакции: 1)соединения, 2)разложения (и те и другие могут быть окислительно-восстановительными реакциями, а могут и не быть таковыми), 3)обмена, 4)замещения, которые всегда являются окислительно-восстановительными. Схемы реакций и примеры даны в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Классификация реакций

Тип реакции | Схема реакции | Примеры реакций |

Соединение | А +В = АВ | 1) Ca0 + Cl20= Ca2+Cl2— (ОВР) 2) CaO + CO2 = CaCO3 |

Разложение | АВ = А + В | 1) 2Ag2O = 4Ag +O2 (ОВР) 2) Cu(OH)2 = CuO + H2O |

Обмен | AB +CD=AD + CB | BaCl2 + Na2SO4 = BaSO4↓ +2NaCl |

Замещение | AB + C = CB + A | Zn + Pb(NO3)2 = Pb + Zn(NO3)2 (ОВР) |

Рассмотрим получение и свойства наиболее важных классов неорганических соединений.

ОКСИДЫ (окислы) — сложные вещества, состоящие из двух элементов, одним из которых является кислород в степени окисления, равной -2. Общая формула любого оксида — ЭхОу-2. Различают солеобразующие (основные: Li2O, CaO, MgO ,FeO; амфотерные: ZnO, Al2O3, SnO2, Cr2O3, Fe2O3; кислотные: B2O3 , SO3 , CO2, P2O5 Mn2O7) и несолеобразующие: N2O, NO, CO оксиды. Элементы с переменной степенью окисления образуют несколько оксидов (MnO, MnO2, Mn2O7, NO, N2O3, NO2, N2O5). В высшем оксиде, как правило, элемент находится в степени окисления, равной номеру группы.

По современной международной номенклатуре названия оксидов составляют следующим образом: слово «оксид», далее русское название элемента в родительном падеже, степень окисления элемента (если она переменна). Например: FeO – оксид железа (II), P2O5 – оксид фосфора (V).

Основные оксиды это те, которым соответствуют гидроксиды – основания. Основными называют оксиды, взаимодействующие с кислотами с образованием соли и воды. Основные оксиды образуются только металлами в степени окисления +1,+2 (иногда +3), например: BaO, SrO, FeO, MnO, CrO, Li2O, Bi2O3, Ag2O.

Получение основных оксидов:

1) Окисление металлов при нагревании в атмосфере кислорода:

2Mg+O2=2MgO;

2Cu+O2=2CuO.

Этот метод практически неприменим для щелочных металлов, которые при окислении обычно дают пероксиды, поэтому оксиды Na2O, K2O крайне труднодоступны.

2) Обжиг сульфидов:

2СuS+3O2=2CuO+2SO2;

4FeS2+11O2=2Fe2O3+8SO2.

3) Разложение гидроксидов:

Cu(OH)2=CuO+H2O.

Этим методом нельзя получить оксиды щелочных металлов.

4) Разложение солей некоторых кислородсодержащих кислот:

t

BaCO3=BaO+CO2,

t

2Pb(NO3)2=2PbO+4NO2+O2

Свойства основных оксидов. Большинство основных оксидов представляет собой твердые кристаллические вещества ионного характера; в узлах кристаллической решетки расположены ионы металлов, достаточно прочно связанные с ионами O2-, поэтому оксиды типичных металлов обладают высокими температурами плавления и кипения.

Отметим одну характерную для оксидов особенность. Близость ионных радиусов многих ионов металлов приводит к тому, что в кристаллической решетке оксидов часть ионов одного металла может быть заменена на ионы другого металла. Это приводит к тому, что для оксидов часто не выполняется закон постоянства состава, и могут существовать смешанные оксиды переменного состава.

1) Отношение к воде.

Процесс присоединения воды называется гидратацией, а образующееся вещество – гидроксидом. Из основных оксидов с водой взаимодействуют только оксиды щелочных (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr) и щелочноземельных металлов (Ca, Sr, Ba, Ra).

Li2O+H2O=2LiOH;

BaO+H2O=Ba(OH)2.

Большинство же основных оксидов в воде не растворяются и не взаимодействуют с ней. Соответствующие их гидроксиды получают косвенным путем – действием щелочей на соли (см. ниже).

2) Отношение к кислотам.

CaO+H2SO4=CaSO4+H2O;

FeO+2HCl=FeCl2+H2O.

3) Отношение к кислотным и амфотерным оксидам.

Основные оксиды щелочных и щелочноземельных металлов при сплавлении взаимодействуют с твердыми кислотными и амфотерными оксидами, а также с газообразными кислотными оксидами при обычных условиях.

CaO+CO2=CaCO3;

3BaO+P2O5=Ba3(PO4)2;

сплавление

Li2O+Al2O3=2LiAlO2.

сплавление

Основные оксиды менее активных металлов взаимодействуют только с твердыми кислотными оксидами при сплавлении.

Кислотные оксиды — оксиды, которые при взаимодействии с основаниями образуют соль и воду. Кислотным оксидам соответствуют гидроксиды – кислоты. Кислотные оксиды – это оксиды неметаллов в различных степенях окисления, либо оксиды металлов в высокой степени окисления (+4 и выше). Примеры: SO2, SO3, Cl2O7, Mn2O7, CrO3.

Химическая связь в кислотных оксидах – ковалентная полярная. При обычных условиях кислотные оксиды неметаллов могут быть газообразными (CO2, SO2), жидкими (N2O3, Cl2O7), твердыми (P2O5, SiO2).

Получение кислотных оксидов.

1) Окисление неметаллов:

S+O2=SO2

2) Окисление сульфидов:

2ZnS+3O2=2ZnO+2SO2

3) Вытеснение непрочных слабых кислот из их солей:

CaCO3+2HCl=CaCl2+CO2 +H2O.

Свойства кислотных оксидов.

1) Отношение к воде.

Большинство кислотных оксидов растворяются в воде, вступая с ней в химическое взаимодействие и образуя кислоты:

SO3+H2O=H2SO4,

CO2+H2O=H2CO3.

2) Отношение к основаниям.

Кислотные оксиды взаимодействуют с растворимыми основаниями – щелочами, образуя соль и воду.

SO2+2NaOH=Na2SO3+H2O;

P2O5+6NaOH=2Na3PO4+3H2O

сплавление

3) Отношение к основным и амфотерным оксидам.

Твердые кислотные оксиды взаимодействуют с основными и амфотерными оксидами при сплавлении. Жидкие и газообразные оксиды взаимодействуют с оксидами щелочных и щелочноземельных металлов при обычных условиях.

P2O5+3CuO=Cu3(PO4)2;

сплавление

3SiO2+Al2O3=Al2(SiO3)3

сплавление

Амфотерные оксиды взаимодействуют и с кислотами и со щелочами, проявляя свойства кислотных и основных оксидов. Им соответствуют амфотерные гидроксиды. Все они твердые вещества, нерастворимые в воде. Примеры амфотерных оксидов: ZnO, BeO, SnO, PbO, Al2O3, Cr2O3, Sb2O3, MnO2.

Свойства амфотерных оксидов.

Амфотерные оксиды реагируют с кислотами как основные:

Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O,

а со щелочами – как кислотные. Состав продуктов реакции зависит от условий. При сплавлении:

ZnO+2NaOH=Na2ZnO2+H2O;

Цинкат натрия

В растворе щелочи образуется растворимая комплексная соль, содержащая гидроксокомплексный ион:

ZnO+2NaOH+H2O=Na2[Zn(OH)4]

Тетрагидроксоцинкат натрия

Несолеобразующие оксиды – это оксиды неметаллов, которым не соответствуют гидроксиды и соли. Примеры: CO, N2O, NO, SiO.

Оксиды широко распространены в природе. Так вода – самый распространенный оксид покрывает 71% поверхности планеты. Оксид кремния (IV) в виде 400 разновидностей кварца составляет 12% от массы земной коры. Оксид углерода (IV) (углекислый газ) содержится в атмосфере — 0,03% по объему, а также в природных водах. Важнейшие руды: гематит, магнетит, бурый железняк состоят из различных оксидов железа. Бокситы содержат оксид алюминия, и т.д.

ОСНОВАНИЯ – сложные вещества, в которых на атом металла приходится одна или несколько гидроксогрупп ОН—. Степень окисления атомов металла обычно +1, +2 (реже +3). Общая формула оснований Ме(ОН)х, где х – число гидроксогрупп – кислотность основания. (МеОН – однокислотное, Ме(ОН)2 – двухкислотное , Ме(ОН)3 – трехкислотное основание).

Названия основаниям дают следующим образом: «гидроксид», затем русское название металла в родительном падеже, а в скобках римскими цифрами – степень окисления, если она переменная. Например: KOH –гидроксид калия, Ni(OH)2 – гидроксид никеля(II).

При обычных условиях основания – твердые вещества, кроме гидроксида аммония – водного раствора аммиака NH4OH (NH4+ — ион аммония, входящий в состав солей аммония).

Классификация оснований. В зависимости от отношения к воде основания делятся на растворимые (щелочи) и нерастворимые. К растворимым основаниям — щелочам относятся только гидроксиды щелочных и щелочноземельных металлов (LiOH, NaOH, KOH, CsOH, RbOH, FrOH, Ca(OH)2, Sr(OH)2, Ba(OH)2, Ra(OH)2) а также водный раствор аммиака. Все остальные основания практически нерастворимы в воде.

С точки зрения теории электролитической диссоциации основания – электролиты, диссоциирующие в водном растворе с образованием в качестве анионов только гидроксид-ионов:

Ме(ОН)х Мех+ + хОН—.

Наличие в растворе ионов гидроксида определяют с помощью индикаторов: лакмуса (синий), фенолфталеина (малиновый), метилоранжа (желтый). Нерастворимые основания не меняют окраски индикаторов.

studfiles.net

Классификация химических соединений

Все вещества можно разделить на простые(состоящие из атомов одного химического элемента) и сложные(состоящие из атомов разных химических элементов). Простые вещества делятся на металлы и неметаллы.

Металлы обладают характерным “металлическим” блеском, ковкостью, тягучестью, могут прокатываться в листы или вытягиваться в проволоку, обладают хорошей теплопроводностью и электрической проводимостью. При комнатной температуре все металлы, кроме ртути, находятся в твердом состоянии.

Неметаллы не обладают блеском, хрупки, плохо проводят теплоту и электричество. При комнатной температуре некоторые неметаллы находятся в газообразном состоянии.

Сложные вещества делят на органические и неорганические.

Органическими соединениями принято называть соединения углерода. Органические соединения входят в состав биологических тканей и являются основой жизни на Земле.

Все остальные соединения называются неорганическими (реже минеральными). Простые соединения углерода (СО, СО2 и ряд других) принято относить к неорганическим соединениям, их обычно рассматривают в курсе неорганической химии.

Классификация неорганических соединений

Неорганические вещества делят на классы либо по составу (бинарные и многоэлементные; кислородосодержащие, азотсодержащие и т.п.), либо по функциональным признакам.

К важнейшим классам неорганических соединений, выделяемых по функциональным признакам, относятся соли, кислоты, основания и оксиды.

Соли – это соединения, которые в растворе диссоциируют на катионы металла и кислотные остатки. Примерами солей могут служить, например, сульфат бария BaSO4 и хлорид цинка ZnCl2.

Кислоты – вещества, диссоциирующие в растворах с образованием ионов водорода. Примерами неорганических кислот могут служить соляная (НCl), серная (H2SO4), азотная (HNO3), фосфорная (H3PO4) кислоты. Наиболее характерное химическое свойство кислот – их способность реагировать с основаниями с образованием солей. По степени диссоциации в разбавленных растворах кислоты подразделяются на сильные кислоты, кислоты средней силы и слабые кислоты. По окислительно–восстановительной способности различают кислоты–окислители (HNO3) и кислоты–восстановители (HI, H2S). Кислоты реагируют с основаниями, амфотерными оксидами и гидроксидами с образованием солей.

Основания – вещества, диссоциирующие в растворах с образованием только гидроксид-анионов (OH1-). Растворимые в воде основания называют щелочами (КОН, NaOH). Характерное свойство оснований – взаимодействие с кислотами с образованием соли и воды.

Оксиды – это соединения двух элементов, один из которых кислород. Различают оксиды основные, кислотные и амфотерные. Основные оксиды образованы только металлами (CaO, K2O), им соответствуют основания (Ca(OH)2, KOH). Кислотные оксиды образуются неметаллами (SO3, P2O5) и металлами, проявляющими высокую степень окисления (Mn2O7), им соответствуют кислоты (H2SO4, H3PO4, HMnO4). Амфотерные оксиды в зависимости от условий проявляют кислотные и основные свойства, взаимодействуют с кислотами и основаниями. К ним относятся Al2O3, ZnO, Cr2O3 и ряд других. Существуют оксиды, не проявляющие ни основных, ни кислотных свойств. Такие оксиды называются безразличными (N2O, CO и др.)

Классификация органических соединений

Углерод в органических соединениях, как правило, образует устойчивые структуры, в основе которых лежат углерод-углеродные связи. В способности образовывать такие структуры углерод не имеет себе равных среди других элементов. Большинство органических молекул состоит из двух частей: фрагмента, который в ходе реакции остаётся без изменения, и группы, подвергающейся при этом превращениям. В связи с этим определяется принадлежность органических веществ к тому или иному классу и ряду соединений.

Неизменный фрагмент молекулы органического соединения принято рассматривать в качестве остова молекулы. Он может иметь углеводородную или гетероциклическую природу. В связи с этим можно условно выделить четыре больших ряда соединений: ароматический, гетероциклический, алициклический и ациклический.

В органической химии также выделяют дополнительные ряды: углеводороды, азотсодержащие соединения, кислородосодержащие соединения, серосодержащие соединения, галогеносодержащие соединения, металлоорганические соединения, кремнийорганические соединения.

В результате комбинации этих основополагающих рядов образуются составные ряды, например: «Ациклические углеводороды», «Ароматические азотсодержащие соединения».

Наличие тех или иных функциональных групп либо атомов элементов определяет принадлежность соединения к соответствующему классу. Среди основных классов органических соединений выделяют алканы, бензолы, нитро- и нитрозосоединения, спирты, фенолы, фураны, эфиры и большое количество других.

Типы химических связей

Химическая связь – это взаимодействие, удерживающее два или несколько атомов, молекул или любую комбинацию из них. По своей природе химическая связь представляет собой электрическую силу притяжения между отрицательно заряженными электронами и положительно заряженными атомными ядрами. Величина этой силы притяжения зависит главным образом от электронной конфигурации внешней оболочки атомов.

Способность атома образовывать химические связи характеризуется его валентностью. Электроны, участвующие в образовании химической связи, называются валентными.

Различают несколько типов химических связей: ковалентную, ионную, водородную, металлическую.

При образовании ковалентной связи происходит частичное перекрывание электронных облаков взаимодействующих атомов, образуются электронные пары. Ковалентная связь оказывается тем прочнее, чем в большей степени перекрываются взаимодействующие электронные облака.

Различают полярную и неполярную ковалентные связи.

Если двухатомная молекула состоит из одинаковых атомов (H2, N2), то электронное облако распределяется в пространстве симметрично относительно обоих атомов. Такая ковалентная связь называется неполярной (гомеополярной). Если же двухатомная молекула состоит из разных атомов, то электронное облако смещено к атому с большей относительной электроотрицательностью. Такая ковалентная связь называется полярной (гетерополярной). Примерами соединений с такой связью могут служить HCl, HBr, HJ.

В рассмотренных примерах каждый из атомов обладает одним неспаренным электроном; при взаимодействии двух таких атомов создается общая электронная пара – возникает ковалентная связь. В невозбужденном атоме азота имеется три неспаренных электрона, за счет этих электронов азот может участвовать в образовании трех ковалентных связей (NH3). Атом углерода может образовать 4 ковалентных связи.

Перекрывание электронных облаков возможно только при их определенной взаимной ориентации, при этом область перекрывания располагается в определенном направлении по отношению к взаимодействующим атомам. Другими словами, ковалентная связь обладает направленностью.

Энергия ковалентных связей находится в пределах 150–400 кДж/моль.

Химическая связь между ионами, осуществляемая электростатическим притяжением, называется ионной связью. Ионную связь можно рассматривать как предел полярной ковалентной связи. В отличие от ковалентной связи ионная связь не обладает направленностью и насыщаемостью.

Важным типом химической связи является связь электронов в металле. Металлы состоят из положительных ионов, которые удерживаются в узлах кристаллической решетки, и свободных электронов. При образовании кристаллической решетки валентные орбитали соседних атомов перекрываются и электроны свободно перемещаются из одной орбитали в другую. Эти электроны уже не принадлежат определенному атому металла, они находятся на гигантских орбиталях, которые простираются по всей кристаллической решетке. Химическая связь, осуществляемая в результате связывания положительных ионов решетки металла свободными электронами, называется металлической.

Между молекулами (атомами) веществ могут осуществляться слабые связи. Одна из самых важных – водородная связь, которая может быть межмолекулярной и внутримолекулярной. Водородная связь возникает между атомом водорода молекулы (он заряжен частично положительно) и сильно электроотрицательным элементом молекулы (фтор, кислород и т.п.).

Энергия водородной связи значительно меньше энергии ковалентной связи и не превышает 10 кДж/моль. Однако этой энергии оказывается достаточно для создания ассоциаций молекул, затрудняющих отрыв молекул друг от друга. Водородные связи играют важную роль в биологических молекулах (белках и нуклеиновых кислотах), во многом определяют свойства воды.

Силы Ван-дер-Ваальсатакже относятся к слабым связям. Они обусловлены тем, что любые две нейтральных молекулы (атома) на очень близких расстояниях слабо притягиваются из-за электромагнитных взаимодействий электронов и ядер одной молекулы с электронами и ядрами другой.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

zdamsam.ru

Классификация веществ — урок. Химия, 8–9 класс.

Все вещества делятся на простые и сложные.

Простые вещества состоят из атомов одного элемента.

Сложные вещества (химические соединения) состоят из атомов нескольких элементов.

Простые вещества разделяют на металлы и неметаллы. Деление основано на различиях в их свойствах.

Металлы имеют характерный «металлический» блеск, ковкость, высокую теплопроводность и электропроводность. При комнатной температуре все металлы (кроме ртути) твёрдые. Большинство металлов вытесняют из кислот водород.

Серебро

Неметаллы не обладают характерным блеском, ковкостью. Многие неметаллы при обычных условиях газообразны.

Красный фосфор

Сложные вещества делят на органические и неорганические.

Органические вещества — соединения углерода. В их состав могут также входить атомы водорода, кислорода, азота, фосфора, серы.

Почти все органические вещества горючи и легко разлагаются при нагревании. Практически все они имеют молекулярное строение.

Органических веществ миллионы. Они содержатся во всех живых организмах, входят в состав продуктов питания, топлива, лекарств, красителей, пластмасс.

Изделия из пластмасс

Неорганические вещества — соединения всех остальных элементов. К ним относятся также некоторые вещества, содержащие углерод: сода, мел, угарный и углекислый газы и др. Простые вещества тоже являются неорганическими.

Неорганических веществ около \(700\) тысяч. Они образуют неживую природу: минералы, горные породы и т. д. Почти все неорганические вещества имеют немолекулярное строение. Большинство из них при обычных условиях представляют собой твёрдые вещества.

Мел

www.yaklass.ru

Классы неорганических соединений | Дистанционные уроки

04-Окт-2012 | комментариев 10 | Лолита Окольнова

Это очень важная тема в неорганической химии и в учебниках, и в интернете, но здесь я хочу показать именно практическое применение классификации. Так что, давайте разбираться!

Основные классы неорганических соединений:

простые вещества;

сложные вещества:

- оксиды;

- основания;

- кислоты;

- соли

Давайте сразу разберем эту схему на примерах:

У нас есть простые вещества:

- металлы: Na, например

- неметаллы: S

При взаимодействии с кислородом (O2) образуются оксиды:

- из металлов образуются основные оксиды: 4Na + O2 = 2Na2O

- из переходных элементов (диагональ о Be к At) — амфотерные оксиды — Al2O3

- из неметаллов образуются кислотные оксиды — SO2

- также из неметаллов образуются несолеобразующие оксиды: 2С + O2 = 2CO

Названия оксидов очень логичны — из основных оксидов образуются основания — соединения с- OH — группой:

Na2O + h3O = NaOH

( Me(OH)x — общая формула. Х= степени окисления металла. Заряд группы -OH= -1)

Систематическое названия — гидроксиды;

Растворимые основания называются щелочи.

Кислотные оксиды при взаимодействии с водой дают кислоты — соединения, у которых в начале молекулы стоит Н — водород: SO2 + h3O = h3SO3

(Когда пишите уравнения взаимодействия, то просто складываете атомы: сначала H, потом неметалл, потом кислород)

Кислоты и основания при взаимодействии друг с другом дают соли: 2NaOH + h3SO3 = Na2SO3 + 2h3O

Эта реакция называется реакцией нейтрализации, т.к. кислота и щелочь дают соль и воду — «нейтрализуется» действие каждого из реагентов.

Амфотерные оксиды и несолеобразующие лучше разобрать отдельно… у них своя запутанная история 🙂

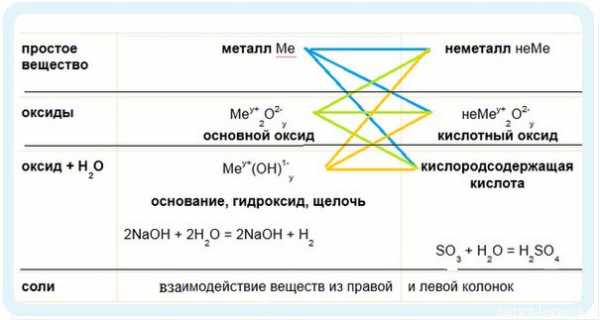

Есть еще одна довольно удобная табличка по взаимодействиям основных классов неорганических соединений:

Правый столбец — все, что относится к металлам и их соединениям.

Левый столбец — неметаллы и их соединения.

ВНУТРИ СТОЛБЦА РЕАКЦИИ НЕ ИДУТ!

(есть некоторые исключения — например, реакции оксидов и металлов d-элементов)

Т.е. основной оксид с основанием взаимодействовать не будет: Na2O + NaOH —> реакция не идет

кислота с кислотным оксидом взаимодействовать не будут: SO2 + h3SO3 —> реакция не идет

ВЕЩЕСТВА ИЗ РАЗНЫХ СТОЛБЦОВ РЕАГИРУЮТ МЕЖДУ СОБОЙ

Давайте эти реакции разберем подробнее…

1. Идем по синим стрелочкам

1. Металл + неметалл = соль:

2Na+ Cl2 = 2NaCl — хлорид натрия

2Na + S = Na2S — сульфид натрия

2. металл + кислотный оксид = оксид металла + неметалл/несолеобразующий оксид:

2Na + CO2 = Na2O + CO

Na + SO2 = Na2O + S

здесь суть в том, что металл окисляется кислородом кислотного оксида, а оксид, соответственно, восстанавливается металлом.

3. металл + кислота = соль + …

Здесь нам понадобится ряд активности металлов.

- Если металл стоит ДО ВОДОРОДА Н, то он вытесняет водород из кислот: 2Na + 2HCl =2 NaCl + h3

- Если металл стоит ПОСЛЕ ВОДОРОДА, то реакция идет без выделения h3: Сu + 4HNO3 = Cu(NO3)2 + NO2 +2 h3O

4. металл + соль = другая соль + другой металл

И опят нам нужен ряд активности металлов. Только предыдущий металл может вытеснить последующий из его соли:

2Na + MgCl2 = 2NaCl + Mg

Na + CaCl2 —> реакция не идет!

2. Идем по зеленым стрелочкам

1. Основной оксид + неметалл = металл/ оксид с меньшей степенью окисления + кислотный оксид/ несолеобразующий оксид

Na2O + S = 2Na + SO2

Fe2O3 + C = 2FeO + CO

здесь идет окислительно-восстановительный процесс — неметалл восстанавливает основной оксид, сам при этом окисляется

2. Основной оксид + кислотный оксид = соль

Na2O + SO2 = Na2SO3 — сульфит натрия (просто «складываем» количество атомов 🙂 )

3. Основной оксид + соль —> реакция не идет

3. Идем по желтым стрелочкам

1. основание + неметалл =…

Обычно такие реакции не идут. Исключение составляет NaOH и Cl2:

2. основание + кислотный оксид = соль

2NaOH + SO2 = Na2SO3 + h3O

3. основание + кислота = соль — РЕАКЦИЯ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ

NaOH + HCl = NaCl + h3O

4. основание + соль —> реакция идет, если образуется газ, осадок или малодиссоциирующее вещество

Как видите, в большинстве случаев реакции между веществами из двух столбцов приводят к образованию соли. Ну а исключения надо отдельно все разобрать, а некоторые выучить.

в ЕГЭ это задания:

- А7 — классификация органических и неорганических веществ.

- А8 — свойства простых веществ.

- А9 — химические свойства оксидов.

- А10 — свойства оснований и кислот.

- А11 — химические свойства солей.

- А12 — взаимосвязь неорганических соединений.

в ГИА (ОГЭ) по химии:

- А9 — Химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов

- А10 — Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных

- А11 — Свойства оснований и кислот

- А12 — Химические свойства солей (средних)

Категории: |

Обсуждение: «Классы неорганических соединений»

(Правила комментирования)distant-lessons.ru

В мир химии — Классы веществ

Восьмиклассникам. Классы веществ

Во второй четверти с вами будем учиться составлять формулы сложных веществ. Для начала надо понять, как формула вещества связана с классом, к которому это вещество относится. Пока мы знакомимся с четырьмя классами: оксиды, основания, кислоты и соли.

Схема классификации взята из видеоролика с сайта «Интернет-урок». Там же вы можете услышать подробные пояснения к классификации веществ.

Схема классификации взята из видеоролика с сайта «Интернет-урок». Там же вы можете услышать подробные пояснения к классификации веществ.Если кратко:

Оксиды — состоят из двух химических элементов, один из которых кислород (О).

Основания — состоят из металла и гидроксогруппы (ОН).

Кислоты — состоят из водорода (Н) и кислотного остатка.

Соли — содержат металл и кислотный остаток.

Задание 1. Найдите способ распределить эти формулы на четыре группы

Этот тренажер поможет вам закрепить умение классифицировать неорганические вещества по их формулам.

Задание 2. Учимся классифицировать вещества

Игра «Классификация веществ»

Еще одна игра на классификацию веществ. Смелее! Чтобы развернуть на весь экран, кликните на значок в правом верхнем уголке.

Игра «Классификация веществ»

Задание 3. Запоминаем формулы кислот

Следующая игра-тренажер поможет вам выучить формулы кислот, совмещая приятное с полезным. Выбирайте форму игры (можно стрелять по мишеням или из пушки, искать парные карточки — всего 5 видов игр) и тренируйтесь! Удачи!

Игра «Формулы кислот»

Задание 4. Повторяем названия кислотных остатков

Сможете вспомнить названия известных вам кислотных остатков? Найдите их все! Справитесь?

Игра «Названия кислотных остатков»

Задание 5. Учимся составлять формулы солей

Чтобы развернуть видео на весь экран, надо кликнуть на значок в правом нижнем углу видео.

vmirhimii.ucoz.ru

Классификация неорганических веществ

Простые вещества.

Молекулы состоят из атомов одного вида (атомов одного элемента). В

химических реакциях не могут разлагаться с образованием других веществ.

Сложные вещества (или химические соединения).

Молекулы состоят из атомов разного вида (атомов различных химических

элементов). В химических реакциях разлагаются с образованием нескольких

других веществ.

| Неорганические вещества | |

| Простые | Металлы |

| Неметаллы | |

| Сложные | Оксиды |

| Основания | |

| Кислоты | |

| Соли | |

Резкой границы между металлами и неметаллами нет, т.к. есть простые вещества, проявляющие двойственные свойства.

Аллотропия

Аллотропия — способность некоторых химических элементов образовывать несколько простых веществ, различающихся по строению и свойствам.

С — алмаз, графит, карбин.

O — кислород, озон.

S — ромбическая, моноклинная, пластическая.

P — белый, красный, чёрный.

Явление аллотропии вызывается двумя причинами:

1) различным числом атомов в молекуле, например кислород O2 и озон O3

2) образованием различных кристаллических форм, например алмаз и графит.

ОСНОВАНИЯ

Основания

— сложные вещества, в которых атомы металлов соединены с одной или

несколькими гидроксильными группами (с точки зрения теории

электролитической диссоциации, основания — сложные вещества, при

диссоциации которых в водном растворе образуются катионы металла (или NH4+) и гидроксид — анионы OH—).

Классификация. Растворимые в воде (щёлочи) и нерастворимые. Амфотерные основания проявляют также свойства слабых кислот.

Получение

1. Реакции активных металлов ( щелочных и щелочноземельных металлов) с водой:

2Na + 2H2O ® 2NaOH + H2

Ca + 2H2O ® Ca(OH)2 + H2

2. Взаимодействие оксидов активных металлов с водой:

BaO + H2O ® Ba(OH)2

3. Электролиз водных растворов солей

2NaCl + 2H2O ® 2NaOH + H2 + Cl2

Химические свойства

| Щёлочи | Нерастворимые основания |

| 1. Действие на индикаторы. | |

| лакмус — синий метилоранж — жёлтый фенолфталеин — малиновый |

— |

| 2. Взаимодействие с кислотными оксидами. | |

| 2KOH + CO2 ® K2CO3 + H2O KOH + CO2 ® KHCO3 |

— |

| 3. Взаимодействие с кислотами (реакция нейтрализации) | |

| NaOH + HNO3 ® NaNO3 + H2O | Cu(OH)2 + 2HCl ® CuCl2 + 2H2O |

| 4. Обменная реакция с солями | |

| Ba(OH)2 + K2SO4 ® 2KOH + BaSO4¯ 3KOH+Fe(NO3)3 ® Fe(OH)3¯ + 3KNO3 |

— |

| 5. Термический распад. | |

| — | Cu(OH)2 —t°® CuO + H2O |

ОКСИДЫ

Классификация

Оксиды — это сложные вещества, состоящие из двух элементов, один из которых кислород.

| ОКСИДЫ | |

| Несолеобразующие | CO, N2O, NO |

| Солеобразующие | Основные -это оксиды металлов, в которых последние проявляют небольшую степень окисления +1, +2 Na2O; MgO; CuO |

| |

Амфотерные (обычно для металлов со степенью окисления +3, +4). В качестве гидратов им соответствуют амфотерные гидроксиды ZnO; Al2O3; Cr2O3; SnO2 |

| |

Кислотные -это оксиды неметаллов и металлов со степенью окисления от +5 до +7 SO2; SO3; P2O5; Mn2O7; CrO3 |

| |

Основным оксидам соответствуют основания, кислотным — кислоты, амфотерным — и те и другие |

Получение

1. Взаимодействие простых и сложных веществ с кислородом:

2Mg + O2 ® 2MgO

4P + 5O2 ® 2P2O5

S + O2 ® SO2

2CO + O2 ® 2CO2

2CuS + 3O2 ® 2CuO + 2SO2

CH4 + 2O2 ® CO2 + 2H2O

4NH3 + 5O2 —кат.® 4NO + 6H2O

2. Разложение некоторых кислородсодержащих веществ (оснований, кислот, солей) при нагревании:

Cu(OH)2 —t°® CuO + H2O

(CuOH)2CO3 —t°® 2CuO + CO2 + H2O

2Pb(NO3)2 —t°® 2PbO + 4NO2 + O2

2HMnO4 —t°;H2SO4(конц.)® Mn2O7 + H2O

Химические свойства

| Основные оксиды | Кислотные оксиды |

| 1. Взаимодействие с водой | |

| Образуется основание: Na2O + H2O ® 2NaOH CaO + H2O ® Ca(OH)2 |

Образуется кислота: SO3 + H2O ® H2SO4 P2O5 + 3H2O ® 2H3PO4 |

| 2. Взаимодействие с кислотой или основанием: | |

| При реакции с кислотой образуется соль и вода MgO + H2SO4 —t°® MgSO4 + H2O CuO + 2HCl —t°® CuCl2 + H2O |

При реакции с основанием образуется соль и вода CO2 + Ba(OH)2 ® BaCO3 + H2O SO2 + 2NaOH ® Na2SO3 + H2O |

| Амфотерные оксиды взаимодействуют | |

| с кислотами как основные: ZnO + H2SO4 ® ZnSO4 + H2O |

с основаниями как кислотные: ZnO + 2NaOH ® Na2ZnO2 + H2O (ZnO + 2NaOH + H2O ® Na2[Zn(OH)4]) |

| 3. Взаимодействие основных и кислотных оксидов между собой приводит к солям. | |

| Na2O + CO2 ® Na2CO3 | |

| 4. Восстановление до простых веществ: | |

| 3CuO + 2NH3 ® 3Cu + N2 + 3H2O P2O5 + 5C ® 2P + 5CO |

|

www.examen.ru