Климатические зоны России

Территория Российской Федерации весьма обширна и занимает огромное пространство суши земной поверхности. Она простирается на тысячи километров по Евразии, омывается морями трёх океанов, содержит колоссальное количество рек и озёр. Рельефность поверхности изменяется от крутых гор до низменностей, лежащих под уровнем моря.

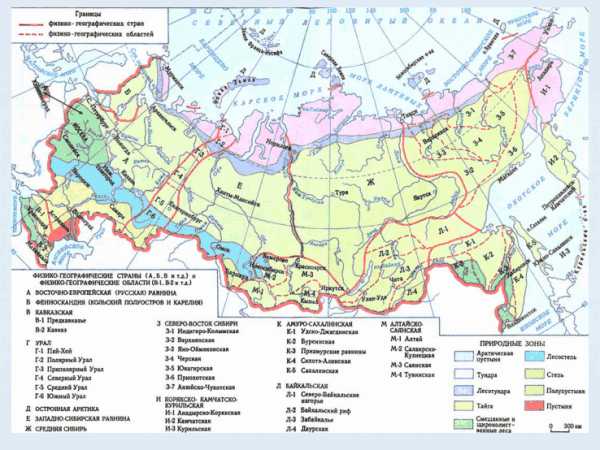

Россия включает в себя почти все климатические зоны, которые есть на Земле – от жаркой субтропической до ледяной арктической.

На северо-западе России царит морской климат. При движении к центру РФ, он изменяется на континентальный климат и дальше – к субтропическому в городе Сочи, рядом с Чёрным морем. В Сибири климат резко континентальный, а на Дальнем Востоке царствуют муссоны. Всё это является результатом значительной протяжённости территории РФ с востока на запад и с севера на юг.

Что такое климатические зоны. Карта климатических зон России

реклама

Климатическая зона – это широкая область земной поверхности, внутри которой создаётся приблизительно однородный климат по всей протяжённости такой области. Земля делится на 4 условные основные зоны: полярную, умеренную, субтропическую и тропическую. В основном, природно-климатическое зонирование возникает из-за разного прогревания поверхности Земли своим светилом – Солнцем. Основное деление происходит вдоль меридианов. Внутри России деление на климатическое зоны в основном совпадает с двадцатым, сороковым, шестидесятым и восьмидесятым меридианами – то есть, кратными 20.

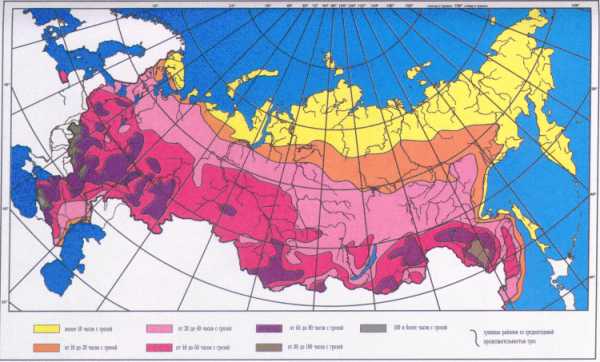

Для определения температуры комфортного режима эксплуатации костюмов и курток, были проведены испытания в специализированной климатической камере НИИ МТ РАМН

| 1 ЗОНА | Астраханская область Белгородская область Волгоградская область Калининградская область Республика Калмыкия Ростовская область Ставропольский край Республика Адыгея Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная Осетия – Алания Чеченская Республика Краснодарский край |

| 2 ЗОНА | Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Курская область Ленинградская область Липецкая область Республика Марий Эл Республика Мордовия Московская область Нижегородская область Новгородская область Орловская область Пензенская область Приморский край Псковская область Рязанская область Самарская область Саратовская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ульяновская область Чувашская республика Ярославская область |

| 3 ЗОНА | Республика Алтай Амурская область Республика Башкортостан Республика Бурятия Вологодская область Иркутская область (кроме районов, перечисленных ниже) Республика Карелия Кемеровская область Кировская область Костромская область Красноярский край (кроме районов, перечисленных ниже) Курганская область Новосибирская область Омская область Оренбургская область Пермская область Сахалинская область (кроме районов, перечисленных ниже) Свердловская область Республика Татарстан Томская область (кроме районов, перечисленных ниже) Республика Тыва Тюменская область (кроме районов, перечисленных ниже) Удмуртская республика Хабаровский край (кроме районов, перечисленных ниже) Челябинская область Читинская область Республика Хакасия Забайкальский край |

| 4 ЗОНА | Архангельская область (кроме районов, расположенных за Полярным кругом) Иркутская область (районы: Бодайбинский, Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский) Камчатская область Республика Карелия (севернее 63°северной широты) Республика Коми (районы, расположенные южнее Полярного круга) Красноярский край (территории Эвенского автономного округа и Туруханского района, расположенного южнее Полярного круга) Курильские Острова Магаданская область (кроме Чукотского автономного округа и районов, перечисленных ниже) Мурманская область Республика Саха (Якутия) (кроме Оймяконского района и районов, расположенных севернее Полярного круга) Сахалинская область (районы: Ногликский, Охинский) Томская область (районы: Бакчарский, Верхнекетский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Чаинский и территории Александровского и Каргасокского районов, расположенные южнее 60°северной широты) Тюменская область (районы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных кругов, кроме районов, расположенных севернее 60°северной широты) Хабаровский край (районы: Аяно-Майский, Николаевский, Охотский, им.Полины Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Ульчский) |

| ОСОБАЯ ЗОНА | Магаданская область (районы: Омсукчанский, Ольский, Северо-Эвенский, Среднеканский, Сусуманский, Тенькинский, Хасынский, Ягоднинский) Республика Саха (Якутия) (Оймяконский район) Территория, расположенная севернее Полярного круга (кроме Мурманской области) Томская область (территории Александровского и Каргасокского районов, расположенные севернее 60°северной широты) Тюменская область (районы Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, расположенные севернее 60°северной широты) Чукотский автономный округ Ненецкий автономный округ |

Весь север России и острова Северного Ледовитого океана расположены в арктическом и субарктическом поясах; средняя полоса РФ имеет умеренный климатический пояс. Юг находится в субтропиках, но он весьма незначительный – даже 5% территории РФ не входят в эту зону.

Наиболее холодной точкой на территории РФ является «полюс холода», расположенный неподалеку от города Верхоянск (на фото). Столбик термометра может опускаться до –62 градусов по Цельсию. Тогда как Сочи, находясь в субтропическом поясе, может похвастать температурой вплоть до +38 по Цельсию в июле. Но это не рекорд – абсолютный максимум в России был зафиксирован в +45,4°С, на метеостанции Утта, Калмыкия.

На Европейской части РФ климат является более умеренным. В Москве в январе средняя температура находится в диапазоне между –9 °С и –16 °С, а в июле от +13 °С до +23 °С.

Арктический климат России

Здесь расположены тундры и арктические пустыни. Условия такие суровые, потому что почва почти не прогревается – лучи Солнца лишь скользят здесь по поверхности планеты, не передавая достаточно тепла. Животный и растительный миры в арктическом климате скудны из-за недостатка пищи. Полярные ночи усиливают негативные влияния сурового климата, и температура может опускаться зимой до минус 60 градусов по Цельсию. Продолжительность зимы составляет примерно 10 месяцев, а летом земля не успевает получить достаточно тепла, т.к. лето в таком климате длится не больше 2 недель, с температурой до +5.

В Северном Ледовитом океане температура зимой чуть выше, что объясняется теплоотдачей от водных масс воздуху.

Что такое холлофайбер и чем он лучше традиционных утеплителей, наподобие синтепона — здесь.

Субарктический пояс

реклама

Зима в субарктическом климате холодная и продолжительная, но уже менее суровая, чем в арктическом поясе. Лето теплее всего на 5-7 градусов, но тоже короткое. Осадки выпадают чаще, но они являются менее обильными, нежели в арктическом климате. Здесь очень часто проходят арктические циклоны.

Климат умеренного пояса России

Умеренный пояс наибольший по площади, протяжённости и заселённости в Российской Федерации. Времена года выражены чётко: осень, зима, весна и лето.

Умеренный пояс наибольший по площади, протяжённости и заселённости в Российской Федерации. Времена года выражены чётко: осень, зима, весна и лето.

Умеренный пояс подразделяется на 5 областей ввиду ощутимых отличий в климате между ними:

- Охотское море с Магаданом расположены в области морского климата;

- Половина реки Амур, впадающей в Охотское море и город Владивосток находятся в области муссонного климата;

- Якутск, Чита и озеро Байкал входят в область резко континентального климата;

- Красноярск и Тобольск располагаются в области континентального климата;

- Санкт-Петербург, Москва и Астрахань расположены в области умеренного континентального климата.

Умеренно континентальный климатический пояс Российской Федерации

Здесь жаркое лето (до +30°С) и морозная зима (до –30°С). Разброс по температуре за год до 60 градусов. Климат формируется под влиянием атлантических воздушных масс. Ввиду различного увлажнения почвы и воздуха, природные зоны меняются от тайги до степи.

Континентальный климатический пояс России

Резко континентальный климат

Здесь господствует воздух умеренных широт. Характерные черты этого климата – малая облачность и незначительное количество атмосферных осадков. Земная поверхность быстро греется летом и остывает зимой, что даёт жаркое лето и морозную зиму. Зимой почва сильно промерзает.

Муссонный и морской климаты

Зимой увеличивается атмосферное давление, поэтому холодные и сухие воздушные массы устремляются к океану, где воздух более тёплый (вода ведь остывает медленнее). По приходу лета, материк прогревается лучше водных массивов (им для этого требуется больше времени), а холодный воздух восходит на континент. Потому и возникают сильные ветры, которые назвали муссонами, что дало название климату.

Зимой увеличивается атмосферное давление, поэтому холодные и сухие воздушные массы устремляются к океану, где воздух более тёплый (вода ведь остывает медленнее). По приходу лета, материк прогревается лучше водных массивов (им для этого требуется больше времени), а холодный воздух восходит на континент. Потому и возникают сильные ветры, которые назвали муссонами, что дало название климату.

Иногда здесь бывают тайфуны. Осадки летом часты и обильны. Нередки наводнения. Лето здесь прохладное (15-20°С в июле), а зимы – холодные, до –40°С (средняя 25°С). Около самого моря климат более сглаженный, как летом, так и зимой.

Субтропический климатический пояс Российской Федерации

реклама

Субтропиков в России почти нет – всего пара заметных городов, ютящихся на узенькой полоске побережья Черного моря со стороны Кавказских гор. Они-то и закрывают побережье тёплого моря от масс холодного воздуха, которые перемещаются с Восточно-Европейской равнины. В самом холодном месяце температура не опускается ниже нуля градусов. Лето не жаркое, как для субтропического климата, но продолжительное. Много осадков из-за близости гор, но с равномерным распределением по всему году.Дорожно-климатическое зонирование России

Дорожно-климатической зоной называется часть территории страны, для которой характерны однородные особенности постройки автомобильных дорог, примерно одинаковые климатические условия, средняя однородность водной поверхности и приблизительно схожие показатели промерзания почвы и глубины залегания подземных вод.

Краткая характеристика дорожно-климатических зон

| Дорожно-климатические зоны | Приблизительные границы и краткая характеристика каждой из дорожно-климатических зон |

| 1 | Холодная тундра, покрытая лесом и вечная мерзлота находятся севернее линии обозначенных городов: Де-Кастри – Биробиджан – госграница – Канск – Тунгуска – Сухая – Ошкурья – Несь – Поной – Мончегорск. |

| 2 | Леса с постоянно обильно увлажнёнными грунтами располагаются от линии 1 до границы линии 2: госграница – Канск – Томск – Кыштым – Устинов – Горький – Тула. |

| 3 | Далее раскинулась лесостепь с периодически обильно увлажнёнными грунтами: Туран – Бийск – Омск – Магнитогорск – Куйбышев – Белгород – Кировоград – Кишинев. |

| 4 | В зоне 4 уже не встретишь обильно увлажнённых грунтов. Линия Волгоград – Кизляр – Буйнакск – Степанакерт – Джульфа. |

| 5 | Последняя, пятая зона располагается юго-западнее зоны 4. В неё входят пустынные места с засушливым климатом и очень солёные грунты. |

Зачем нам нужны климатические зоны?

Климатические зоны – это условное деление пространства страны или планеты на регионы с разным климатом, что сказывается на разнообразии условий проживания. Климатические зоны изучаются человечеством с целью понять оптимальные условия для освоения той или иной территории. Как правило, на жизнь в холодных зонах необходимо больше затрат, но в них заключено больше богатств природы – полезных ресурсов и ископаемого топлива. Жаркие зоны хороши для земледелия, сельского хозяйства и для отдыха. Умеренные зоны подходят для жизни большинства населения.

Где знания о климатических зонах находят своё применение

Знания о климатических зонах используют для широкого спектра потребностей:

- При постройке зданий, сооружений. Каждый проект строительства должен учитывать особенности местности. Для зданий это – толщина и материал стен, наличие или отсутствие гидрозащиты фундамента, плотность и разновидность материала крыш, необходимость глубокого залегания коммуникаций и т.п.

- При проектировании инженерных коммуникаций – использование материала, необходимость дополнительной защиты от холода или жары, необходимость использования особых конструктивных материалов.

- При постройке дорог – толщина покрытия, необходимость дополнительного укрепления или возвышения грунта, возможность прокладки надземных или только подземных коммуникаций и их защита.

- При планировании добычи природных ресурсов – какую конструкцию скважин, заводов и коммуникаций необходимо использовать.

- При оценке возможности проживания людей – рекомендовано или нет проживание людей в конкретных условиях, оценка условий их жизни и работы, от чего зависит сложность постройки городов и величина оплаты работникам за наличие или отсутствия экстремальных условий.

- При прокладке железных дорог – частота свай, количество креплений, бюджет постройки.

- В сельском хозяйстве, разведении рыбы и выращивании растений – какие виды могут жить в таком климате, а какие нет; рентабельность такого предприятия в целом.

- При планировании курортов, привязываясь не только к климату, но и к особенностям конкретного места. Так могут появиться горнолыжные и бальнеологические курорты, популярные пляжи и соляные оздоровительные пещеры.

wearpro.ru

Национальный атлас России

Национальные атласы стали создаваться с конца XIX века, когда вышел в свет национальный атлас Финляндии (в то время входившей в состав Российской империи, но имевшей статус автономного Великого княжества). В дальнейшем (1910, 1925-1928, 1960, 1977-1991) этот атлас неоднократно обновлялся и совершенствовался. В 1906 г. вышел атлас Канады, рассматриваемый современными канадскими картографами как первое издание национального атласа Канады. После большого перерыва, в 1928 и 1935 годах появились национальные атласы Египта и Чехословакии, а в 1940 г. — физико-экономический атлас Италии, который по своему содержанию достоин называться национальным. В дальнейшем вышли национальные атласы Танганьики (1942; 2-е изд. — 1948, 3-е изд. — 1956), Франции (1946; работа над ним продолжалась 15 лет, начиная с 1931 г.; 2-е изд. — 1953-1959).

Этим заканчивается перечень национальных атласов, изданных к 1956 г., когда интерес к созданию национальных атласов особенно вырос, и на 18-м Международном географическом конгрессе в Рио-де-Жанейро была учреждена Комиссия национальных атласов Международного географического союза. Конгресс отметил, что «под национальными атласами принято понимать капитальные комплексные географические атласы отдельных стран, содержащие свод и обобщение современных научных знаний по физической, экономической и политической географии соответствующей страны» [Национальные атласы, 1960, с. 3] и отнес создание национальных атласов к числу центральных задач географии. Признанием большой роли советских картографов в комплексном картографировании явилось избрание на конгрессе профессора К.А. Салищева председателем Комиссии национальных атласов Международного географического союза.

Россия, а затем Советский Союз в первой половине прошлого века были близки к созданию национального атласа, но реализовать эту возможность по ряду причин так и не смогли. В 1914 году Переселенческим управлением был издан комплексный Атлас Азиатской России, по своему содержанию близкий к национальным атласам, но он не охватывал всю территорию Российской империи. В 1930-е годы в СССР начато создание трехтомного Большого Советского Атласа Мира (БСАМ). С этой целью был организован специальный научно-исследовательский институт (НИИ БСАМ). Первый том, изданный в 1937 году, включал карты мира и всего СССР. Второй том, вышедший в 1940 году, был посвящен картам республик, краев и областей СССР, а также историческим картам. Третий том (карты материков и иностранных государств) не был издан из-за начавшейся войны. Изданные тома по существу представляли национальный атлас СССР, однако из-за малого тиража и ограниченного распространения БСАМ функции национального атласа выполнить не смог.

В 1970-1980-е годы советские специалисты (главным образом, из Институтов географии АН СССР и СО АН СССР), основываясь на научно-методическом опыте отечественной школы комплексного атласного картографирования, внесли значительный вклад в создание ряда национальных атласов других государств (Кубы, Монголии, Вьетнама).

В 1983 году издан комплексный Атлас СССР, подготовленный ПКО «Картография» и имеющий в своем содержании отдельные признаки, присущие национальным атласам.

В послевоенные годы созданы фундаментальные тематические атласы СССР: климатический, лесов, лекарственных растений, сельского хозяйства, литолого-палеогеографический и другие, в 1995 г. вышел Геологический атлас России, завершена разработка Экологического атласа России. Разработаны, но не были изданы Атлас истории СССР досоветского периода; атлас «Транспорт России». Большой опыт комплексного картографирования регионов страны на основе использования материалов космических съемок накоплен в Госцентре «Природа». Территория России достаточно полно отображена на картах советских и российских мировых атласов: общегеографического, физико-географического, Атласа океанов, атласа «Resources and Environment World Atlas (Природа и ресурсы Земли)» и других. Близкими к национальным являются комплексные региональные атласы. Их создание в СССР было начато атласами Московской области (1933) и Ленинградской области и Карельской АССР (1934). В конце 1950-х годов разработка и издание комплексных атласов республик, краев и областей СССР были возобновлены. Особенно ценен опыт разработки в 1960-1980-х годах региональных атласов, накопленный Географическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова. По глубине и детальности проработок эти произведения соответствуют уровню современных национальных атласов. Опыт их создания обобщен в фундаментальной монографии «Комплексные региональные атласы» [1976]. Изданные в эти годы атласы бывших союзных республик (Белоруссии, Украины, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Грузии, Армении, Азербайджана, Литвы) сейчас можно считать национальными атласами этих государств.

Таким образом, в России сформировалась научная школа комплексного атласного картографирования, ведущие позиции в которой занимают Московский и Санкт-Петербургский государственные университеты, Институты географии РАН и Сибирского отделения РАН. Научная школа комплексного картографирования по материалам космических съемок создана в Госцентре «Природа». Сочетание опыта научных разработок этих организаций, а также ведущих организаций в области отдельных видов тематического картографирования (геологического, климатического, водного, почвенного, геоботанического, лесного, экологического, социально-экономического, исторического и др.) с научно-производственным потенциалом картографических предприятий Роскартографии и других ведомств позволило сделать вывод о том, что Россия в научном и производственном отношении готова к созданию своего национального атласа.

Идея создания Национального атласа СССР, а затем России начала усиленно развиваться с конца 1950-х — начала 1960-х годов. Однако реальные шаги были предприняты лишь в конце 1980-х годов, когда географическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова по заказу ПКО «Картография» был подготовлен научный отчет по проблеме создания такого атласа.

Современный этап развития проекта Национального атласа России начался в 1993 году, когда Федеральная служба геодезии и картографии России поручила ЦНИИГАиКу оценить возможность постановки темы научно-исследовательской работы «Разработка концепции, структуры и программы создания Национального атласа России». В начале 1994 года ЦНИИГАиКом было подготовлено техническое задание на эту тему. Однако из-за отсутствия необходимых финансовых средств выполнить эту работу не удалось. В 1994 году Правительством Российской Федерации принято Постановление «О федеральной целевой программе на 1994-1995 годы и до 2000 года «Прогрессивные технологии картографо-геодезического обеспечения Российской Федерации», в которой создание Национального атласа России определено в качестве одной из важнейших задач.

Реально проектирование Национального атласа России началось в 1995 г., когда ученые и специалисты-картографы из 11 организаций различных министерств и ведомств под руководством А.А. Лютого и В.В. Свешникова разработали проект Концепции Национального атласа России и предложения о разработке федеральной целевой программы «Национальный атлас России».

В концепции были определены основные цели, задачи и области применения Атласа, его структура, содержание и организационные вопросы создания. Согласно этому проекту Национальный атлас России — фундаментальное комплексное картографическое произведение, призванное дать целостное представление о природе, населении, хозяйстве, экологии, истории и культуре России, общенациональный свод научно обработанной и взаимно согласованной пространственно-временной информации, применимой во всех отраслях экономики, управлении, науке, образовании и обороне страны.

Разработчики концепции предположили, что Национальный атлас России должен состоять из 10 томов:

- общегеографического,

- «Природа и ресурсы»,

- «Население и социальная жизнь»,

- «Экономика»,

- «Экология»,

- «История»,

- «Культура и национальное наследие»,

- «Россия и Космос»,

- «Регионы России»

- сводный том (коммерческое комплексное издание меньшего формата, в котором планировалась выборка карт изо всех томов).

Чтобы не отставать от современного уровня развития картографии, атлас должен создаваться как в традиционной полиграфической, так и электронной версиях. Использование одной и той же исходной информации позволит технологически взаимно увязать процессы создания обеих версий.

Каждый том, являясь составной частью НАР, вместе с тем должен представлять самостоятельное картографическое произведение, имеющее собственную информационную и познавательную ценность. Атлас в целом и его отдельные тома включают карты, аэро- и космические фотоснимки, текстовые пояснения, справочные материалы, указатели географических названий, имен и т.п.»

Концепция получила признание в России и за ее пределами, но для ее реализации требовались значительные средства, которых не было у Роскартографии, поэтому концепция в 1995 г. так и не была утверждена.

Началом создания Национального атласа России можно считать 1997 год, когда начались работы над первым, общегеографическим, томом Атласа. Было определено содержание тома, разработана компьютерная технология редакционно-составительских работ, предусматривавшая параллельное создание полиграфической и электронной версий тома. Содержание тома претерпело некоторые изменения по сравнению с Концепцией 1995 г., формат атласа уменьшился до 43×29,5 см, соответственно изменились и масштабы карт, но объем тома при этом увеличился до 540 страниц. Уменьшение формата позволило использовать имевшийся в Роскартографии задел и облегчить работу над томом.

В 2000 г. Правительство Российской Федерации поручило Роскартографии организовать работу по созданию НАР. Роскартографией была проведена работа с заинтересованными министерствами и ведомствами, в результате которой в 2001 г. была сформирована межведомственная Главная редакционная коллегия НАР и определены головные министерства по созданию тематических томов: министерства природных ресурсов, экономического развития и торговли, культуры. Для проведения организационно-координационной и научно-редакционной работы по атласу была создана Главная редакция НАР при Госцентре «Природа» и назначен Главный редактор НАР.

В 2001 году была переработана концепция создания Национального атласа России. В соответствии с новым вариантом концепции, атлас должен состоять из четырех томов:

Том 1 — «Общая характеристика территории»

Том 2 — «Природа. Экология»

Том 3 — «Население. Экономика»

Том 4 — «История. Культура»

Атлас включает карты, схемы, тексты, аэро- и космические снимки с аннотациями, справочные материалы в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм, указатели географических названий и тематических терминов.

Позже были разработаны отдельные концепции для каждого из четырех томов НАР.

Объем каждого тома составляет 496 страниц, формат -29,5×43 см.

В настоящее время закончены работы над всеми четырьмя томами НАР. В апреле 2009 года печатью четвертого тома завершена работа по созданию Национального атласа России в полиграфическом варианте. Учитывая универсальное назначение Национального атласа России и разнообразный круг его потребителей, атлас выпускается в полиграфическом и электронном видах. В 2005 году была разработана технология использования издательских оригиналов полиграфических версий для создания электронных аналогов тематических томов атласа, что позволяет снизить затраты и добиться идентичности двух версий.

Тиражи электронных версий томов НАР выходят через некоторое время после выпуска полиграфических версий.

Так, презентация I тома прошла 16 февраля 2005 года, в 2006 году была выпущена его электронная версия;

Презентация II тома — 23 марта 2007 года, в марте 2008 г. вышла его электронная версия;

Презентация III тома — 25 июня 2008 г., в марте 2009 г. — электронная версия.

Презентация IV тома — 2009 г., в 2011 г. — электронная версия.

В.Е. ЖУКОВСКИЙ,

член Главной Редакционной коллегии

xn--80aaaa1bhnclcci1cl5c4ep.xn--p1ai

Климатическое районирование

В формировании климата России определяющее значение имеет ее географическое положение в умеренных и высоких широтах, огромная протяженность в широтном направлении (около 170°) и обращенность к Арктическому бассейну, что в результате циклонической деятельности способствует глубокому проникновению в течение всего года арктических воздушных масс на континент. На западе она испытывает на себе влияние Атлантики, а на востоке – Тихого океана. Велико влияние на климат самого континента Евразии, что выражается в большой повторяемости антициклональной погоды и в интенсивной трансформации притекающих воздушных масс.

Режим атмосферной циркуляции определяет распределение облачности, осадков, снежного покрова, направление и скорость ветра. С переносом теплых и холодных воздушных масс связаны временные потепления и похолодания.

Зимой влиянию циклонов подвержена в большей степени Европейская часть России и север Западной Сибири. Часты циклоны также над Охотским и Японским морями. На остальной территории России зимой преобладают антициклоны. Летом циклоническая деятельность наиболее развита на западе Европейской части России, севере Азиатской части России и на Дальнем Востоке.

На территории России велики сезонные различия в продолжительности дневной части суток и высоте Солнца над горизонтом.

Радиационный баланс за год положительный и в теплое время года является главным фактором в нагревании и охлаждении воздуха и в регулировании испарения влаги с поверхности. В июне на побережье Северного Ледовитого океана он составляет 250 МДж/м2 , на юге России – 330 МДж/м2 . В январе радиационный баланс всюду отрицательный.

В горных районах климатические условия существенно отличаются от климата равнин. Особенности климата горных стран определяются высотой над уровнем моря, экспозицией и крутизной склонов, формой рельефа и др.

На территории России формируются четыре климатических пояса: арктический, субарктический, умеренный и субтропический. Внутри каждого пояса выделяются климатические области.

Важнейшей особенностью климата арктического и субарктического поясов являются периоды с незаходящим солнцем летом и с отсутствием его зимой, что служит причиной большого контраста солнечной радиации между летом и зимой. Большую роль также играет характер подстилающей поверхности: Океаническая часть Арктики и Субарктики летом значительно холоднее материковой, зимой – теплее. Проникающее сквозь лед океаническое тепло ослабляет охлаждающее действие земного излучения.

I. Арктический пояс. Для арктического пояса характерно преобладание в течение года арктических воздушных масс. В арктическом поясе выделяются четыре климатические области. Наибольшие различия в показателях климата по территории проявляются в основном зимой. Летом таяние больших масс льда в морях Северного Ледовитого океана и преимущественно пасмурная погода создают однообразный режим температуры воздуха.

1. Внутриарктическая область. Здесь наименее сказывается влияние окружающих Арктику материков, Атлантического и Тихого океанов. Подстилающая поверхность представлена многолетним ледяным покровом и за исключением крайних южных районов мало меняется в течение всего года. Граница данной климатической области соответствует периоду наибольшего распространения постоянного ледяного покрова и может смещаться в отдельные годы.

Зимой циркулируют в основном воздушные массы арктического происхождения. Господствует сплошная слоистообразная облачность. Осадки малоинтенсивны. Температура воздуха изменяется с запада на восток от –30 до –34°С.

Летом радиационное тепло расходуется на таяние льда. За лето стаивает 50 – 60 см льда. Температура воздуха над термически однородной поверхностью (тающий лед) близка к нулю. Преобладает пасмурное состояние неба. Осадки незначительны и выпадают в виде снега и моросящего дождя. Возможны сильные ветры, метели, часты туманы.

2. Атлантическая область. Зимой область находится под влиянием Атлантики, преобладают западные и юго-западные ветры, что определяет более теплую зиму по сравнению с другими областями Арктики. Температура воздуха в январе изменяется с запада на восток от –6… –8°С в Баренцевом море до –28…–30°С на востоке Карского моря. Суровость погодных условий в холодный период зависит от скорости ветра. При южных ветрах отмечаются сильные метели. Высота снежного покрова на материке достигает 40 см.

Летом при большой продолжительности дня увеличение повторяемости пасмурного состояния неба уменьшает возможные суммы радиации. Температура июля изменяется от 2…4°С в океанических районах области до 8…10°С на материке. Годовое количество осадков — 300–400 мм.

3. Сибирская область. В период полярной ночи, в условиях большой повторяемости ясного неба наблюдается интенсивное выхолаживание воздуха над поверхностью. Низкие температуры воздуха определяют также и вынос очень холодных масс воздуха континентального происхождения из Якутии и Среднесибирского плоскогорья. Температура января над морями от –30 до –32°С, а на побережье до –36… –38°С .

Летом над морями и побережьем преобладает пасмурное состояние неба. Пасмурная погода и преобладание северных ветров приводят к прохладному лету. Над морями температура воздуха в июле изменяется от 0 до 2°С, на побережье – от 2 до 8°С. Годовое количество осадков от 200 до 300 мм.

4. Тихоокеанская область. Область находится под воздействием антициклонов восточной наиболее холодной части центральной Арктики и алеутских циклонов. Нередко отмечается заток самого холодного и сухого для данной территории воздуха из внутренних районов Сибири. Средняя температура января над Чукотским морем изменяется от –20 до –26°С . Суровость климату придает большой силы ветер. Часты метели.

Летом увеличивается облачность. Часты туманы, особенно на юге Чукотского моря. Радиационное тепло расходуется в основном на таяние льда и испарение. Температура воздуха в июле над акваторией моря изменяется с севера на юг от 0 до 6°С, а на побережье – от 6 до 8°С. Годовая сумма осадков в связи с проникновением сюда алеутских циклонов увеличивается от 250 мм на севере до 300 – 400 мм на юге Чукотского моря.

II. Субарктический пояс. В субарктическом поясе выделяются три климатические области. Наблюдается сезонная смена арктических и умеренных воздушных масс.

5. Атлантическая область. Климат формируется под влиянием циклонической деятельности в течение всего года. Зима относительно теплая. С южными и юго-западными ветрами выносится воздух умеренных широт. В западных материковых районах преобладает относительно теплый воздух. К востоку увеличивается влияние более холодного континентального воздуха Азиатской части России. Температура января изменяется с запада на восток от –4… –6°С до –26…–28°С. Сильные ветры и метели придают климату большую суровость.

Летом с северными и северо-западными ветрами распространяется арктический воздух, наиболее холодный в восточной части области. Холодные воздушные массы задерживают сход снега весной и нарастание тепла. В материковой части области температура воздуха в июле изменяется с севера на юг от 4 до 13°С. Над Карским морем температура воздуха увеличивается в этом направлении с 2 до 6°С, над Баренцевым – от 4 до 10°С. Как и зимой, летом на западе теплее, чем на востоке. Годовое количество осадков 500–600 мм. Часты туманы, особенно на побережье.

6. Сибирская область. Климат характеризуется большой континентальностью. В течение всего года велика роль подстилающей поверхности в формировании климата. Зимой преобладают ветры юго-западного направления, переносящие холодный континентальный ветер из внутренних районов Азии. На понижение температуры воздуха оказывает также влияние рельеф, в закрытых формах которого происходит дополнительное радиационное выхолаживание холодного воздуха (абсолютный минимум –65°С). На широте Полярного круга в Восточной Сибири средняя температура января составляет – 40…– 45°С. Снежный покров зимой формируется в основном в первую половину холодного периода, когда чаще всего проходят циклоны. Высота снежного покрова на наветренных склонах Среднесибирского плоскогорья достигает 80 см, на северо-востоке – лишь 30–40 см, что не предохраняет почву от промерзания.

Летом усиливается циклоническая деятельность. Из-за частых северных ветров и пасмурной погоды лето в этой области не очень теплое. Средняя температура июля изменяется от 10 до 14°С. Трансформация арктического воздуха вызывает сухость. Годовое количество осадков невелико – 400–500 мм, снижается в речных долинах до 300 мм; на наветренных склонах возвышенностей возрастает до 800–1000 мм.

7. Тихоокеанская область. Средняя температура января изменяется от –14…–16°С на восточном побережье Чукотского полуострова до –26°С во внутриматериковых районах. Зимой большее количество осадков выпадает на наветренных восточных склонах. В зависимости от перераспределения под действием ветра и рельефа высота снежного покрова может колебаться от 30 до 100 см.

Большое значение в формировании климата летом имеет антициклогенез, развивающийся над Тихим океаном, и циклогенез на севере Берингова моря. Преобладают южные ветры. Велика скорость ветра. Температура воздуха в июле на побережье составляет 6…8°С, во внутриконтинентальных районах 10…12°С. Частая адвекция арктического воздуха обуславливает короткий вегетационный период. Годовое количество осадков изменяется по территории области от 400 до 600 мм.

III. Умеренный пояс. В умеренном поясе преобладают воздушные массы умеренных широт. Здесь отмечается постепенное увеличение сухости климата с севера на юг в связи с ростом тепла и уменьшением количества выпадающих осадков. Кроме того, в зависимости от особенностей циркуляции атмосферы и удаленности от океанов значительные климатические изменения происходят с запада на восток.

В умеренном поясе выделяется 11 климатических областей.

8. Атлантико-арктическая область. Климат формируется под влиянием арктического и преимущественно атлантического воздуха умеренных широт. Зимой преобладают юго-западные и южные ветры, с которыми притекает атлантический воздух, а также континентальный воздух южных районов Европейской части России. Восточные районы области испытывают влияние арктического воздуха из более холодных центральных и восточных районов Арктики. Средняя температура воздуха в январе изменяется с юго-запада на северо-восток от –10 до –20°С. За исключением Карелии и побережья Белого моря возможно понижение температуры до –50°С. Высота снежного покрова изменяется также с юго-запада на северо-восток от 50 до 70–80 см. Во все месяцы холодного периода возможны оттепели на всей территории.

Летом преобладают северные ветры, несущие арктический воздух, который здесь трансформируется в континентальный. Лето влажное, облачное, на юге – теплое (в июле 15°С), на севере – прохладное (10°С). Продолжительность безморозного периода уменьшается с юго-запада на северо-восток от 120 до 90 дней. Восточнее 45° в. д. заморозки возможны в течение всего лета. Годовое количество осадков мало меняется по территории (600–700 мм). В предгорьях Урала сумма осадков возрастает до 800–1000 мм. Осадков выпадает больше, чем испаряется в данных тепловых условиях. Создаются условия избыточного увлажнения поверхности.

9. Атлантико-континентальная европейская (лесная) область. Климат определяется влиянием атлантического воздуха и последующей трансформацией его в континентальный. Климатические условия значительно изменяются с запада на восток в теплое и холодное время года. В холодное время года преобладающее направление ветра – южное и юго-западное, что обуславливает большую повторяемость теплых и влажных атлантических масс. На восточные районы с южными потоками распространяется часто холодный континентальный воздух из внутренних районов континента, возрастает повторяемость арктических вторжений. В этом же направлении возрастает и суровость климата в холодный период. Температура января понижается с юго-запада на северо-восток от –8 до –17°С. Уменьшение числа дней с оттепелью и более низкая средняя суточная температура воздуха приводят к формированию снежного покрова на северо-востоке до 50–60 см. На западе высота снежного покрова 25–30 см.

Летом сохраняются различия в термическом режиме между западными и восточными районами. На западе области (до 40–45° в.д.) преобладают западные и северо-западные ветры, с которыми распространяется относительно холодный и влажный атлантический воздух. На востоке области преобладает теплый континентальный воздух. Летом в восточных районах увеличивается роль арктических вторжений. В результате адвекции холодного воздуха даже в июне возможны заморозки на всей территории. Июль и август практически свободны от заморозков. Температура июля на западе 17… 18°С, на востоке 19… 20°С. На востоке возможны засухи в результате уменьшения осадков и увеличения роли сухого континентального воздуха с востока и юго-востока.

Годовое количество осадков изменяется от 700 мм на западе до 600–650 мм на востоке. На наветренных склонах возвышенностей осадки увеличиваются до 700–800 мм.

10. Континентальная западно-сибирская северная и центральная область. Климат слагается под влиянием интенсивной циклонической деятельности в течение всего года. На юге Западной Сибири зимой велико влияние антициклонов. В холодный период преобладают юго-западные ветры. Значительные колебания циркуляционного режима и смена направлений переноса воздушных масс являются причиной большого изменения температуры воздуха от суток к суткам. Зима умеренно суровая, снежная. Температура января изменяется с юго-запада на северо-восток от –20…–21°С до –29°С. Высота снежного покрова увеличивается в северо-восточном направлении от 40 до 80–90 см.

Лето умеренно теплое. Температура июля с юга на север изменяется от 18 до 14°С. На западе области она несколько выше, чем на востоке. В течение всего лета возможны заморозки. Годовое количество осадков составляет на большей части области 600 мм. Область характеризуется избыточным увлажнением и является самой переувлажненной частью территории России. Здесь наблюдается большое скопление поверхностных вод, значительная заболоченность.

11. Континентальная восточно-сибирская область. Резко выражена континентальность климата, которая проявляется в исключительно больших сезонных различиях температуры воздуха, малой облачности, небольших осадках на равнинной территории. Зима холодная и сухая. Преобладает антициклональный режим. Континентальный воздух в условиях малооблачной погоды и слабом ветре сильно выхолаживается и в нижних слоях становится холоднее арктического. Температура января изменяется от – 26°С на юго-западе до – 38… – 42°С в Центральноякутской равнине. В долинах и котловинах она может понижаться до – 60°С. Рост снежного покрова отмечается в основном в начале холодного периода, когда в эту область чаще заходят циклоны. В условиях сложного рельефа наблюдается неравномерность в распределении снежного покрова. На наветренных склонах Среднесибирского плоскогорья его высота 80 см. В Центральноякутской равнине и в Прибайкалье – 40–50 см, а в Забайкалье – менее 20 см.

Лето теплое. Трансформация холодного воздуха, поступающего с арктических морей и с Охотского моря обуславливает высокий для этих широт фон температуры воздуха. Температура июля изменяется с севера на юг от 14° до 18°С. Летом возрастает повторяемость циклонов. Бывают выходы южных циклонов, с которыми связаны значительные осадки. Сложный рельеф области и особенности циркуляции атмосферы вызывают неоднородность в распределении осадков, нарушается зональность в их распределении.

Наиболее благоприятные условия увлажнения складываются на Среднесибирском плоскогорье, где выпадает осадков от 600 до 1000 мм. К востоку, на территории Центральной Якутии уменьшение годовых осадков до 200–250 мм приводит к увеличению засушливости. Здесь на широте около 60° появляются остепненные ландшафты. В Забайкалье засушливость увеличивается с севера на юг в связи с увеличением тепла и с уменьшением осадков до 300–400 мм. Наиболее сильно засушливость в Забайкалье проявляется по долинам рек, в межгорных котловинах и на южных склонах.

12. Муссонная дальневосточная область. Сезонная смена океанического и континентального климата выражена особенно ярко. Зима холодная и малоснежная, лето умеренно-теплое и дождливое. Зимой преобладают северо-западные ветры, несущие континентальный восточно-сибирский воздух. Это обуславливает низкую температуру воздуха, особенно во внутриконтинентальных районах области. Температура января в нижнем течении Амура составляет –30°С, а в южных районах Дальнего Востока (на широте Крыма) до –20°С. На Сахалине зима менее сурова, чем на материке. На севере Приамурья, Сахалине, где антициклональная погода зимой часто сменяется циклонической, высота снежного покрова зимой часто достигает 50–60 см.

Летом преобладают юго-восточные ветры, с которыми на континент распространяется влажный тихоокеанский воздух. В увлажнении Дальнего Востока велика роль южных циклонов, с которыми связаны значительные осадки, приводящие иногда к наводнениям. В редких случаях южные районы Дальнего Востока попадают в сферу действия проходящих вблизи Японии тайфунов. Приток морского воздуха на материк, большая облачность, большое количество осадков несколько снижают температуру воздуха. Температура июля на побережье 14…16°С, во внутренних районах – 18…20°С. Осадки теплого периода достигают 500 мм на равнинах и 800–1000 мм в горах, что составляет 80% от годовой суммы. Везде в большей или меньшей степени наблюдается избыток увлажнения.

13. Тихоокеанская область. В холодный период климат формируется преимущественно под влиянием циклонической деятельности на Охотском и Беринговом морях. Охотское море и его северо-западное побережье находятся в зоне попеременного влияния азиатских антициклонов и циклонов, перемещающихся над морями, что приводит к чередованию воздействий материковых и океанических воздушных масс. Зима холодная. Температура января изменяется внутри континента с запада на восток от –30…–32°С до –20…–22°С на побережье. На Камчатке интенсивная циклоническая деятельность в холодный период вызывает выпадение большого количества осадков, особенно на востоке и юго-востоке. Высота снежного покрова на северо-востоке и во внутренних районах Камчатки достигает 80–100 см, в южной части восточного побережья – 150 см. Восточные районы Камчатки не только более влажные, но и более теплые. Температура января изменяется с юго-востока на северо-запад от –8 до –26…–28°С.

Лето прохладное влажное, особенно на Камчатке, где циклоническая деятельность развивается и в теплый период. Температура июля повышается по мере удаления от побережья вглубь материка от 10…12°С до 15°С. Муссонность климата выражена в основном на Охотском море и его побережье. Здесь условия погоды в теплый период определяются положением и развитием охотоморских антициклонов. Температура июля изменяется от 12…14°С на западном побережье моря до 8…10°С на восточном. В теплое время года часты туманы.

Годовое количество осадков на Камчатке убывает с юго-востока на северо-запад от 1500–2000 до 300–400 мм. На западном побережье Охотского моря количество осадков за год составляет 500–600 мм. Формируются избыточные условия увлажнения.

14. Атлантико-континентальная европейская (степная) область. Климат характеризуется значительным увеличением засушливости с запада на восток. Зимой восточные районы области в большей степени оказываются под воздействием холодного континентального воздуха Азиатской части России. Это способствует формированию здесь более низкой температуры воздуха, чем на западе области. Зима на западе в связи с большим влиянием Атлантики более мягкая, на востоке холодная, умеренно-суровая. В январе на юго-западесредняя температура воздуха составляет –3…–4°С, на северо-востоке – –13…–14°С. К востоку уменьшаетсяповторяемость оттепелей. Высота снежного покрова на востоке около 20 см, на юго-западе области 10 см и менее. Возможен сход снежного покрова в течениезимы. В холодный период возможны сильные ветры, которые на свободных от снега площадях могут приводить к возникновению пыльных бурь.

Летом преобладают северо-западные ветры. В это время года область находится под преимущественным влиянием континента. Температура июля на юго-западе составляет 22…23°С, на северо-востоке – 23…24°С. Нередки засухи. Очень сильные засухи, приводящие к снижению урожайности на 50% и более от средней величины, наблюдаются 1-2 раза в 10 лет. Эта область часто испытывает влияние суховеев.

Годовое количество осадков изменяется с запада на восток от 600 до 500 мм. Формируются условия недостаточного увлажнения.

15. Континентальная западно-сибирская южная область. Климат характеризуется засушливостью. В холодный период преобладают антициклоны, и увеличиваются процессы радиационного выхолаживания. Выход циклонов сопровождается усилением ветра, метелями, резкой сменой погоды. Преобладают юго-западные ветры. Зима относительно холодная, средняя температура января изменяется от –17° до –20°С. Высота снежного покрова небольшая – 25–30 см, промерзание почвы на севере достигает 130–150 см, на юге области – 90–140 см.

В теплое время года по сравнению с холодным периодом увеличивается роль холодных вторжений из Арктики. Трансформация холодного воздуха происходит быстро. Понижается относительная влажность воздуха. Небольшое количество осадков и увеличение температуры приводят к формированию весенне-летних засух.Увеличивается вероятность засушливых лет. Но возможны и годы достаточного увлажнения. Лето теплое. Температура июля составляет 18…20°С. Часто относительная влажность падает до 30% и ниже. При сильных ветрах возникают пыльные бури.

Годовое количество осадков уменьшается с севера на юг от 500 до 350–400 мм.

16. Континентальная восточно-европейская область. Циклоническая деятельность ослаблена. Частая повторяемость антициклональной погоды как в холодное, так и в теплое время года способствует интенсивной трансформации приходящих сюда воздушных масс.Континентальный воздух является господствующей воздушной массой. Температура января изменяется от –6° до –10°С. Суровость холодного периода возрастает на северо-востоке, где часто средняя суточная температура воздуха опускается ниже –10°С, абсолютный минимум достигает –50°С. Часты метели, снежный покров невелик –10–20 см.

Лето теплое и сухое. Температура июля 23…25°С. Осадки редки и носят ливневый характер. Большая повторяемость дней с засухами и суховеями. При определенных условиях циркуляции воздушных масс область может служить источником зарождения суховеев для расположенных к северу территорий. Большая сухость поверхности почвы приводит к формированию пыльных бурь. В отдельных районах число дней с пыльными бурями составляет 50–60 за год. Годовое количество осадков в области составляет 300–400 мм. Здесь особенно значителен недостаток увлажнения.

17. Горная область Большого Кавказа. Климат слагается под действием циркуляционных процессов, развивающихся на юге Русской равнины, и под влиянием высотной поясности. В связи с западным переносом воздушных масс Черноморское побережье характеризуется мягкой зимой. На Каспийском побережье, которое находится под влиянием континентальных воздушных масс восточно-европейского и азиатского происхождения, зимы более холодные и сухие. Особенностью крайней западной части области является зимний максимум осадков, типичный для средиземноморского субтропического типа климата. На Черноморском побережье осадки быстро нарастают к югу. На Каспийском побережье осадков меньше. В горах по мере увеличения высоты климат становится более прохладным и влажным. Во всей области кроме западной части, преобладают летние осадки.

На фоне теплой адвекции на северных склонах Большого Кавказа образуются фены (теплый сухой ветер). Адвекция холодного воздуха с севера вызывает образование боры (сильный холодный ветер) в районе Новороссийска. Зимой в предгорьях преобладает низкая облачность и частые туманы. На юго-западных склонах гор высота снежного покрова достигает 3–4 м, на востоке она уменьшается до 1 м.

В первой половине лета велика повторяемость атлантических циклонов, с холодными фронтами которых связаны осадки. Во второй половине лета увеличивается повторяемость антициклонов, что способствует трансформации воздушных масс и повышению температуры воздуха. В июле на западном побережье и в предгорьях температура воздуха 22…23°С, на востоке 24…25°С. Июнь-август в равнинной части свободны от заморозков. На высоте выше 1500 м понижения температуры воздуха до отрицательных значений возможны в течение всего года. Осадки летом имеют ливневый характер. Часты грозы.

18. Горная область Алтая и Саян. Климат слагается под действием процессов, развивающихся над Западной Сибирью, и под влиянием высотной поясности. Циклоническая деятельность и связанные с ней осадки усиливаются, радиационный баланс снижается по сравнению с прилегающими равнинами. В течение года преобладает континентальный воздух.

В холодный период территория области находится близко к центру Азиатского антициклона. Циклоническая деятельность слаба. Прохождение циклонов вызывает относительное потепление и выпадение осадков. Высота снежного покрова на наветренных склонах гор, открытых участках составляет 40 см, на подветренных склонах и в сухих долинах – 10–15 см. Высота снежного покрова в Саянах на высотах 1000–1600 м превышает 100 см, а местами – до 150–200 см.

Температура воздуха зависит от абсолютной высоты и форм рельефа. В предгорных районах Алтая температура января составляет –16…–18°С. В Минусинской котловине до –34°С. В горах часто при южных потоках воздуха наблюдается фен.

В теплый период усиливается циклоническая деятельность. В предгорной зоне Алтая и Саян средняя температура воздуха в июле составляет 16…18°С, с высотой она понижается, достигая на высоте 1800 м на склонах и вершинах гор 8°С. В межгорных котловинах лето теплое. Средняя температура июля составляет 19…20°С. Летом почти на всей территории возможны заморозки.

В предгорных районах Алтая и Саян наблюдается достаточное увлажнение. Оно возрастает с высотой в связи с увеличением количества осадков, особенно на наветренных склонах. Годовое количество осадков на западных и юго-западных склонах 1000–1300 мм. Мало осадков в Минусинской (450–500 мм) и Тувинской котловинах (250–350 мм), что приводит к недостаточному увлажнению.

IV.Субтропический пояс. В субтропическом поясе выделяется одна климатическая область, которая по своим показателям относится к климату влажных субтропиков.

19. Причерноморская область. Зима мягкая. Зимой характерна интенсивная циклоническая деятельность. Температура воздуха в январе –4…–5°С. До абсолютной высоты 500 м среднемесячная температура в январе выше 0°С.

Летом здесь преобладают западные воздушные потоки Азорского антициклона, с которым возможно поступление тропического воздуха. Температура воздуха в июле 22…23°С. Такая температура воздуха сопровождается высокой относительной влажностью. Годовое количество осадков до 1000 мм, характерен зимний максимум. Различия между осадками теплого и холодного периода невелики.

Климатическое районирование России на карте дано по классификации Б.П. Алисова. В основу климатического районирования и различий между выделенными климатическими областями положены особенности радиационного режима и циркуляции атмосферы (циклоническая деятельность и перенос теплых и холодных воздушных масс).

xn--80aaaa1bhnclcci1cl5c4ep.xn--p1ai

Общая характеристика территории @ НАЦИОНАЛЬНЫЙ АТЛАС РОССИИ

Климат

В формировании климата России определяющее значение имеет ее географическое положение в умеренных и высоких широтах, огромная протяженность в широтном направлении (около 1700) и обращенность к Арктическому бассейну, что в результате циклонической деятельности способствует глубокому проникновению в течение всего года арктических воздушных масс на континент. На западе она испытывает на себе влияние Атлантики, а на востоке – Тихого океана. Велико влияние на климат самого континента Евразии, что выражается в большой повторяемости антициклональной погоды и в интенсивной трансформации притекающих воздушных масс.

Режим атмосферной циркуляции определяет распределение облачности, осадков, снежного покрова, направление и скорость ветра. С переносом теплых и холодных воздушных масс связаны временные потепления и похолодания.

Зимой влиянию циклонов подвержена в большей степени Европейская территория России (ЕТР) и север Западной Сибири. Часты циклоны также над Охотским и Японским морями. На остальной территории России зимой преобладают антициклоны. Летом циклоническая деятельность наиболее развита на западе ЕТР, севере Азиатской части России и на Дальнем Востоке.

На территории России велики сезонные различия в продолжительности дневной части суток и высоте Солнца над горизонтом. Зимой наблюдается быстрое уменьшение солнечной радиации к северу. Максимальные суммы солнечной радиации поступают в мае-июне при наибольших высоте солнца и продолжительности дня. В это время года различия в величине солнечной радиации на разных широтах меньше, т. к. уменьшение к северу высоты солнца несколько компенсируется увеличивающейся продолжительностью дня.

Радиационный баланс за год положительный и в теплое время года является главным фактором в нагревании и охлаждении воздуха и в регулировании испарения влаги с поверхности. В июне на побережье Северного Ледовитого океана он составляет 250 мДж/м2 , на юге России – 330 мДж/м2 . В январе радиационный баланс всюду отрицательный.

В горных районах климатические условия существенно отличаются от климата равнин. Особенности климата горных стран определяются высотой над уровнем моря, экспозицией и крутизной склонов, формой рельефа и др.

На территории России формируются четыре климатических пояса: арктический, субарктический, умеренный и субтропический. Внутри каждого пояса выделяются климатические области.

Важнейшей особенностью климата арктического и субарктического поясов являются периоды с незаходящим солнцем летом и с отсутствием его зимой, что служит причиной большого контраста солнечной радиации между летом и зимой. Большую роль также играет характер подстилающей поверхности: Океаническая часть Арктики и Субарктики летом значительно холоднее материковой, зимой – теплее. Проникающее сквозь лед океаническое тепло ослабляет охлаждающее действие земного излучения.

I. Арктический пояс. Для арктического пояса характерно преобладание в течение года арктических воздушных масс. В арктическом поясе выделяются четыре климатические области. Наибольшие различия в показателях климата по территории проявляются в основном зимой. Летом таяние больших масс льда в морях Северного Ледовитого океана и преимущественно пасмурная погода создают однообразный режим температуры воздуха.

1. Внутриарктическая область. Здесь наименее сказывается влияние окружающих Арктику материков, Атлантического и Тихого океанов. Подстилающая поверхность представлена многолетним ледяным покровом и за исключением крайних южных районов мало меняется в течение всего года. Граница данной климатической области соответствует периоду наибольшего распространения постоянного ледяного покрова и может смещаться в отдельные годы.

Зимой циркулируют в основном воздушные массы арктического происхождения. Господствует сплошная слоистообразная облачность. Осадки малоинтенсивны. Температура воздуха изменяется с запада на восток от –30 до –34°C.

Летом радиационное тепло расходуется на таяние льда. За лето стаивает 50 – 60 см льда. Температура воздуха над термически однородной поверхностью (тающий лед) близка к нулю. Преобладает пасмурное состояние неба. Осадки незначительны и выпадают в виде снега и моросящего дождя. Возможны сильные ветры, метели, часты туманы.

2. Атлантическая область. Зимой область находится под влиянием Атлантики, преобладают западные и юго-западные ветры, что определяет более теплую зиму по сравнению с другими областями Арктики. Температура воздуха в январе изменяется с запада на восток от –6… –8°C в Баренцевом море до –28…–30°C на востоке Карского моря. Суровость погодных условий в холодный период зависит от скорости ветра. При южных ветрах отмечаются сильные метели. Высота снежного покрова на материке достигает 40 см.

Летом при большой продолжительности дня увеличение повторяемости пасмурного состояния неба уменьшает возможные суммы радиации. Температура июля изменяется от 2…4°C в океанических районах области до 8…10°C на материке.Годовое количество осадков 300–400 мм.

3. Сибирская область. В период полярной ночи, в условиях большой повторяемости ясного неба наблюдается интенсивное выхолаживание воздуха над поверхностью. Низкие температуры воздуха определяют также и вынос очень холодных масс воздуха континентального происхождения из Якутии и Среднесибирского плоскогорья. Температура января над морями от –30 до –32°C, а на побережье до –36… –38°C .

Летом над морями и побережьем преобладает пасмурное состояние неба. Пасмурная погода и преобладание северных ветров приводят к прохладному лету. Над морями температура воздуха в июле изменяется от 0 до 2°C, на побережье – от 2 до 8°C. Годовое количество осадков от 200 до 300 мм.

4. Тихоокеанская область. Область находится под воздействием антициклонов восточной наиболее холодной части центральной Арктики и алеутских циклонов. Нередко отмечается заток самого холодного и сухого для данной территории воздуха из внутренних районов Сибири. Средняя температура января над Чукотским морем изменяется от –20 до –26°C . Суровость климату придает большой силы ветер. Часты метели.

Летом увеличивается облачность. Часты туманы, особенно на юге Чукотского моря. Радиационное тепло расходуется в основном на таяние льда и испарение. Температура воздуха в июле над акваторией моря изменяется с севера на юг от 0 до 6°C, а на побережье – от 6 до 8°C. Годовая сумма осадков в связи с проникновением сюда алеутских циклонов увеличивается от 250 мм на севере до 300 – 400 мм на юге Чукотского моря.

II. Субарктический пояс. В субарктическом поясе выделяются три климатические области. Наблюдается сезонная смена арктических и умеренных воздушных масс.

5. Атлантическая область. Климат формируется под влиянием циклонической деятельности в течение всего года. Зима относительно теплая. С южными и юго-западными ветрами выносится воздух умеренных широт. В западных материковых районах преобладает относительно теплый воздух. К востоку увеличивается влияние более холодного континентального воздуха азиатской части России. Температура января изменяется с запада на восток от –4… –6°C до –26…–28°C. Сильные ветры и метели придают климату большую суровость.

Летом с северными и северо-западными ветрами распространяется арктический воздух, наиболее холодный в восточной части области. Холодные воздушные массы задерживают сход снега весной и нарастание тепла. В материковой части области температура воздуха в июле изменяется с севера на юг от 4 до 13°C. Над Карским морем температура воздуха увеличивается в этом направлении с 2 до 6°C, над Баренцевым – от 4 до 10°C. Как и зимой, летом на западе теплее, чем на востоке. Годовое количество осадков 500–600 мм. Часты туманы, особенно на побережье.

6. Сибирская область. Климат характеризуется большой континентальностью. В течение всего года велика роль подстилающей поверхности в формировании климата. Зимой преобладают ветры юго-западного направления, переносящие холодный континентальный ветер из внутренних районов Азии. На понижение температуры воздуха оказывает также влияние рельеф, в закрытых формах которого происходит дополнительное радиационное выхолаживание холодного воздуха (абсолютный минимум –65°C). На широте Полярного круга в Восточной Сибири средняя температура января составляет – 40…– 45°C. Снежный покров зимой формируется в основном в первую половину холодного периода, когда чаще всего проходят циклоны. Высота снежного покрова на наветренных склонах Среднесибирского плоскогорья достигает 80 см, на северо-востоке – лишь 30–40 см, что не предохраняет почву от промерзания.

Летом усиливается циклоническая деятельность. Из-за частых северных ветров и пасмурной погоды лето в этой области не очень теплое. Средняя температура июля изменяется от 10 до 14°C. Трансформация арктического воздуха вызывает сухость. Годовое количество осадков невелико – 400–500 мм, снижается в речных долинах до 300 мм; на наветренных склонах возвышенностей возрастает до 800–1000 мм.

7. Тихоокеанская область. Средняя температура января изменяется от –14…–16°C на восточном побережье Чукотского полуострова до –26°C во внутриматериковых районах. Зимой большее количество осадков выпадает на наветренных восточных склонах. В зависимости от перераспределения под действием ветра и рельефа высота снежного покрова может колебаться от 30 до 100 см.

Большое значение в формировании климата летом имеет антициклогенез, развивающийся над Тихим океаном, и циклогенез на севере Берингова моря. Преобладают южные ветры. Велика скорость ветра. Температура воздуха в июле на побережье составляет 6…8°C, во внутриконтинентальных районах 10…12°C. Частая адвекция арктического воздуха обуславливает короткий вегетационный период. Годовое количество осадков изменяется по территории области от 400 до 600 мм.

III. Умеренный пояс. В умеренном поясе преобладают воздушные массы умеренных широт. Здесь отмечается постепенное увеличение сухости климата с севера на юг в связи с ростом тепла и уменьшением количества выпадающих осадков. Кроме того, в зависимости от особенностей циркуляции атмосферы и удаленности от океанов значительные климатические изменения происходят с запада на восток.

В умеренном поясе выделяется 11 климатических областей.

8. Атлантико-арктическая область. Климат формируется под влиянием арктического и преимущественно атлантического воздуха умеренных широт. Зимой преобладают юго-западные и южные ветры, с которыми притекает атлантический воздух, а также континентальный воздух южных районов европейской части России. Восточные районы области испытывают влияние арктического воздуха из более холодных центральных и восточных районов Арктики. Средняя температура воздуха в январе изменяется с юго-запада на северо-восток от –10 до –20°C. За исключением Карелии и побережья Белого моря возможно понижение температуры до –50°C. Высота снежного покрова изменяется также с юго-запада на северо-восток от 50 до 70–80 см. Во все месяцы холодного периода возможны оттепели на всей территории.

Летом преобладают северные ветры, несущие арктический воздух, который здесь трансформируется в континентальный. Лето влажное, облачное, на юге – теплое (в июле –15°C), на севере прохладное –10°C. Продолжительность безморозного периода уменьшается с юго-запада на северо-восток от 120 до 90 дней. Восточнее 450 восточной долготы заморозки возможны в течение всего лета. Годовое количество осадков мало меняется по территории (600–700 мм). В предгорьях Урала сумма осадков возрастает до 800–1000 мм. Осадков выпадает больше, чем испаряется в данных тепловых условиях. Создаются условия избыточного увлажнения поверхности.

9. Атлантико-континентальная европейская лесная область. Климат определяется влиянием атлантического воздуха и последующей трансформацией его в континентальный. Климатические условия значительно изменяются с запада на восток в теплое и холодное время года. В холодное время года преобладающее направление ветра – южное и юго-западное, что обуславливает большую повторяемость теплых и влажных атлантических масс. На восточные районы с южными потоками распространяется часто холодный континентальный воздух из внутренних районов континента, возрастает повторяемость арктических вторжений. В этом же направлении возрастает и суровость климата в холодный период. Температура января понижается с юго-запада на северо-восток от –8 до –17°C. Уменьшение числа дней с оттепелью и более низкая средняя суточная температура воздуха приводят к формированию снежного покрова на северо-востоке до 50–60 см. На западе высота снежного покрова 25–30 см.

Летом сохраняются различия в термическом режиме между западными и восточными районами. На западе области (до 40–450 в.д.) преобладают западные и северо-западные ветры, с которыми распространяется относительно холодный и влажный атлантический воздух. На востоке области преобладает теплый континентальный воздух. Летом в восточных районах увеличивается роль арктических вторжений. В результате адвекции холодного воздуха даже в июне возможны заморозки на всей территории. Июль и август практически свободны от заморозков. Температура июля на западе 17… 18°C, на востоке 19… 20°C. На востоке возможны засухи в результате уменьшения осадков и увеличения роли сухого континентального воздуха с востока и юго-востока.

Годовое количество осадков изменяется от 700 мм на западе до 600–650 мм на востоке. На наветренных склонах возвышенностей осадки увеличиваются до 700–800 мм.

10. Континентальная западно-сибирская северная и центральная область. Климат слагается под влиянием интенсивной циклонической деятельности в течение всего года. На юге Западной Сибири зимой велико влияние антициклонов. В холодный период преобладают юго-западные ветры. Значительные колебания циркуляционного режима и смена направлений переноса воздушных масс являются причиной большого изменения температуры воздуха от суток к суткам. Зима умеренно суровая, снежная. Температура января изменяется с юго-запада на северо-восток от –20…–21°C до –29°C. Высота снежного покрова увеличивается в северо-восточном направлении от 40 до 80–90 см.

Лето умеренно теплое. Температура июля с юга на север изменяется от 18 до 14°C. На западе области она несколько выше, чем на востоке. В течение всего лета возможны заморозки. Годовое количество осадков составляет на большей части области 600 мм. Область характеризуется избыточным увлажнением и является самой переувлажненной частью территории России. Здесь наблюдается большое скопление поверхностных вод, значительная заболоченность.

11. Континентальная восточно-сибирская область. Резко выражена континентальность климата, которая проявляется в исключительно больших сезонных различиях температуры воздуха, малой облачности, небольших осадках на равнинной территории. Зима холодная и сухая. Преобладает антициклональный режим. Континентальный воздух в условиях малооблачной погоды и слабом ветре сильно выхолаживается и в нижних слоях становится холоднее арктического. Температура января изменяется от – 26°C на юго-западе до – 38… – 42°C в Центральноякутской равнине. В долинах и котловинах она может понижаться до – 60°C. Рост снежного покрова отмечается в основном в начале холодного периода, когда в эту область чаще заходят циклоны. В условиях сложного рельефа наблюдается неравномерность в распределении снежного покрова. На наветренных склонах Среднесибирского плоскогорья его высота 80 см. В Центральноякутской равнине и в Прибайкалье – 40–50 см, а в Забайкалье – менее 20 см.

Лето теплое. Трансформация холодного воздуха, поступающего с арктических морей и с Охотского моря обуславливает высокий для этих широт фон температуры воздуха. Температура июля изменяется с севера на юг от 140 до 18°C. Летом возрастает повторяемость циклонов. Бывают выходы южных циклонов, с которыми связаны значительные осадки. Сложный рельеф области и особенности циркуляции атмосферы вызывают неоднородность в распределении осадков, нарушается зональность в их распределении.

Наиболее благоприятные условия увлажнения складываются на Среднесибирском плоскогорье, где выпадает осадков от 600 до 1000 мм. К востоку, на территории Центральной Якутии уменьшение годовых осадков до 200–250 мм приводит к увеличению засушливости. Здесь на широте около 600 появляются остепненные ландшафты. В Забайкалье засушливость увеличивается с севера на юг в связи с увеличением тепла и с уменьшением осадков до 300–400 мм. Наиболее сильно засушливость в Забайкалье проявляется по долинам рек, в межгорных котловинах и на южных склонах.

12. Муссонная дальневосточная область. Сезонная смена океанического и континентального климата выражена особенно ярко. Зима холодная и малоснежная, лето умеренно-теплое и дождливое. Зимой преобладают северо-западные ветры, несущие континентальный восточно-сибирский воздух. Это обуславливает низкую температуру воздуха, особенно во внутриконтинентальных районах области. Температура января в нижнем течении Амура составляет –30°C, а в южных районах Дальнего Востока (на широте Крыма) до –20°C. На Сахалине зима менее сурова, чем на материке. На севере Приамурья, Сахалине, где антициклональная погода зимой часто сменяется циклонической, высота снежного покрова зимой часто достигает 50–60 см.

Летом преобладают юго-восточные ветры, с которыми на континент распространяется влажный тихоокеанский воздух. В увлажнении Дальнего Востока велика роль южных циклонов, с которыми связаны значительные осадки, приводящие иногда к наводнениям. В редких случаях южные районы Дальнего Востока попадают в сферу действия проходящих вблизи Японии тайфунов. Приток морского воздуха на материк, большая облачность, большое количество осадков несколько снижают поступление солнечной радиации и температуру воздуха. Температура июля на побережье 14…16°C, во внутренних районах – 18…20°C. Осадки теплого периода достигают 500 мм на равнинах и 800–1000 мм в горах, что составляет 80% от годовой суммы. Везде в большей или меньшей степени наблюдается избыток увлажнения.

13. Тихоокеанская область. В холодный период климат формируется преимущественно под влиянием циклонической деятельности на Охотском и Беринговом морях. Охотское море и его северо-западное побережье находятся в зоне попеременного влияния азиатских антициклонов и циклонов, перемещающихся над морями, что приводит к чередованию воздействий материковых и океанических воздушных масс. Зима холодная. Температура января изменяется внутри континента с запада на восток от –30…–32°C до –20…–22°C на побережье. На Камчатке интенсивная циклоническая деятельность в холодный период вызывает выпадение большого количества осадков, особенно на востоке и юго-востоке. Высота снежного покрова на северо-востоке и во внутренних районах Камчатки достигает 80–100 см., в южной части восточного побережья – 150 см. Восточные районы Камчатки не только более влажные, но и более теплые. Температура января изменяется с юго-востока на северо-запад от –8 до –26…–28°C.

Лето прохладное влажное, особенно на Камчатке, где циклоническая деятельность развивается и в теплый период. Температура июля повышается по мере удаления от побережья вглубь материка от 10…12°C до 15°C. Муссонность климата выражена в основном на Охотском море и его побережье. Здесь условия погоды в теплый период определяются положением и развитием охотоморских антициклонов. Температура июля изменяется от 12…14°C на западном побережье моря до 8…10°C на восточном. В теплое время года часты туманы.

Годовое количество осадков на Камчатке убывает с юго-востока на северо-запад от 1500–2000 до 300–400 мм. На западном побережье Охотского моря количество осадков за год составляет 500–600 мм. Формируются избыточные условия увлажнения.

14. Атлантико-континентальная европейская (степная) область. Климат характеризуется значительным увеличением засушливости с запада на восток. По сравнению с северными районами ЕТР циклоническая деятельность ослаблена. Зимой восточные районы области в большей степени оказываются под воздействием холодного континентального воздуха азиатской части России. Это способствует формированию здесь более низкой температуры воздуха, чем на западе области. Зима на западе в связи с большим влиянием Атлантики более мягкая, на востоке холодная, умеренно-суровая. В январе на юго-западе средняя температура воздуха составляет –3…–4°C, на северо-востоке – –13…–14°C. К востоку уменьшается повторяемость оттепелей. Высота снежного покрова на востоке около 20 см, на юго-западе области 10 см и менее. Возможен сход снежного покрова в течение зимы. В холодный период возможны сильные ветры, которые на свободных от снега площадях могут приводить к возникновению пыльных бурь.

Летом преобладают северо-западные ветры. В это время года область находится под преимущественным влиянием континента. Температура июля на юго-западе составляет 22…23°C, на северо-востоке – 23…24°C. Нередки засухи. Очень сильные засухи, приводящие к снижению урожайности на 50% и более от средней величины, наблюдаются 1-2 раза в 10 лет. Эта область часто испытывает влияние суховеев.

Годовое количество осадков изменяется с запада на восток от 600 до 500 мм. Формируются условия недостаточного увлажнения.

15. Континентальная западно-сибирская южная область. Климат характеризуется засушливостью. В холодный период преобладают антициклоны, и увеличиваются процессы радиационного выхолаживания. Выход циклонов сопровождается усилением ветра, метелями, резкой сменой погоды. Преобладают юго-западные ветры. Зима относительно холодная, средняя температура января изменяется от –170 до –20°C. Высота снежного покрова небольшая – 25–30 см, промерзание почвы на севере достигает 130–150 см, на юге области – 90–140 см.

В теплое время года по сравнению с холодным периодом увеличивается роль холодных вторжений из Арктики. Трансформация холодного воздуха происходит быстро. Понижается относительная влажность воздуха. Небольшое количество осадков и увеличение температуры приводят к формированию весенне-летних засух. Увеличивается вероятность засушливых лет. Но возможны и годы достаточного увлажнения. Лето теплое. Температура июля составляет 18…20°C. Часто относительная влажность падает до 30% и ниже. При сильных ветрах возникают пыльные бури.

Годовое количество осадков уменьшается с севера на юг от 500 до 350–400 мм.

16. Континентальная восточно-европейская область. Циклоническая деятельность ослаблена. Частая повторяемость антициклональной погоды как в холодное, так и в теплое время года способствует интенсивной трансформации приходящих сюда воздушных масс. Континентальный воздух является господствующей воздушной массой. Температура января изменяется от –60 до –10°C. Суровость холодного периода возрастает на северо-востоке, где часто средняя суточная температура воздуха опускается ниже –10°C, абсолютный минимум достигает –50°C. Часты метели, снежный покров невелик 10–20 см.

Лето теплое и сухое. Температура июля 23…25°C. Осадки редки и носят ливневый характер. Большая повторяемость дней с засухами и суховеями. При определенных условиях циркуляции воздушных масс область может служить источником зарождения суховеев для расположенных к северу территорий. Большая сухость поверхности почвы приводит к формированию пыльных бурь. В отдельных районах число дней с пыльными бурями составляет 50–60 за год. Годовое количество осадков в области составляет 300–400 мм. Здесь особенно значителен недостаток увлажнения.

17. Горная область Большого Кавказа. Климат слагается под действием циркуляционных процессов, развивающихся на юге Русской равнины, и под влиянием высотной поясности. В связи с западным переносом воздушных масс Черноморское побережье характеризуется мягкой зимой. На Каспийском побережье, которое находится под влиянием континентальных воздушных масс восточно-европейского и азиатского происхождения, зимы более холодные и сухие. Особенностью крайней западной части области является зимний максимум осадков, типичный для средиземноморского субтропического типа климата. На Черноморском побережье осадки быстро нарастают к югу. На Каспийском побережье осадков меньше. В горах по мере увеличения высоты климат становится более прохладным и влажным. Во всей области кроме западной части, преобладают летние осадки.

На фоне теплой адвекции на северных склонах Большого Кавказа образуются фены (теплый сухой ветер). Адвекция холодного воздуха с севера вызывает образование боры (сильный холодный ветер) в районе Новороссийска. Зимой в предгорьях преобладает низкая облачность и частые туманы. На юго-западных склонах гор высота снежного покрова достигает 3–4 м, на востоке она уменьшается до 1 м.

В первой половине лета велика повторяемость атлантических циклонов, с холодными фронтами которых связаны осадки. Во второй половине лета увеличивается повторяемость антициклонов, что способствует трансформации воздушных масс и повышению температуры воздуха. В июле на западном побережье и в предгорьях температура воздуха 22…23°C, на востоке 24…25°C. Июнь-август в равнинной части свободны от заморозков. На высоте выше 1500 м понижения температуры воздуха до отрицательных значений возможны в течение всего года. Осадки летом имеют ливневый характер. Часты грозы.

18. Горная область Алтая и Саян. Климат слагается под действием радиационных процессов, развивающихся над Западной Сибирью, и под влиянием высотной поясности. Циклоническая деятельность и связанные с ней осадки усиливаются, радиационный баланс снижается по сравнению с прилегающими равнинами. В течение года преобладает континентальный воздух.

В холодный период территория области находится близко к центру Азиатского антициклона. Циклоническая деятельность слаба. Прохождение циклонов вызывает относительное потепление и выпадение осадков. Высота снежного покрова на наветренных склонах гор, открытых участках составляет 40 см, на подветренных склонах и в сухих долинах – 10–15 см. Высота снежного покрова в Саянах на высотах 1000–1600 м превышает 100 см, а местами – до 150–200 см.