Функции международных организаций

Функция международной организации — это совокупность действий, направленных на выполнение стоящих перед организацией задач. Если задачу рассматривать как нормативную или эталонную модель, которую организация должна достичь, то функция определяет какими методами и средствами она может добиться желаемого результата.

Различные функции международных организаций возникли в разное время, что обусловливалось потребностями развития международных отношений. Следовательно, развитие функций международной организации, как и появление новых в будущем, неизбежно. Само название функций (нормативная, контрольная, информационная) и тем более их содержание свидетельствуют о том, что международным организациям принадлежит важное место в системе международно-правового регулирования международных отношений.

Все функции международных организаций должны осуществляться с соблюдением основополагающих принципов ее деятельности, прежде всего таких, как принцип суверенного равенства государств-членов, принцип невмешательства международной организации во внутренние дела государств-членов, принцип уважения государственного суверенитета, имеющих в праве международных организаций характер норм jus cogens.

Основная функция международных организаций.

Основой деятельности каждой международной организации должен быть политический процесс достижения наиболее широкого согласия по возможности всех ее членов, и в особенности главных держав и главных группировок стран-участниц, от сотрудничества которых зависит выполнение задач организации. В максималистском понимании это означало бы стремление к полному единодушию всех членов международной организации. В понимании же более практическом это означает стремление к согласованию такого содержания решений, которое не вызывало бы формальных возражений со стороны кого бы то ни было из членов (так называемый консенсус).

Основное призвание международных организаций заключается в облегчении процесса достижения согласия, содействии его поступательному движению, формировании правил его нормального течения и устранении либо уменьшении препятствий на его пути.

Поэтому основная функция международных организаций заключается в политическом процессе:

- выявления сферы соответствия интересов государств-членов;

- достижения общего согласия в вопросе о совместных задачах, отвечающих сфере соответствия интересов;

- достижения согласия в вопросе о средствах выполнения таких совместных задач.

Эта основная функция должна составлять главное направление деятельности каждой международной организации и определять все конкретные типы и виды ее функций.

Классификация функций международных организаций.

Существуют различные варианты классификации функций международных организаций. Польский профессор В. Моравецкий предлагает использовать в качестве базового признака классификации тип процесса деятельности, иначе говоря, методы и средства, используемые организацией с целью выполнения различных задач. В соответствии с данным критерием польский ученый выделяет три типа функций международных организаций: регулирующие, контрольные и оперативные.

- регулирующие функции — установление норм и образцов морального, политического или юридического характера, призванных соответствующим образом формировать поведение членов организации;

- контрольные функции — установление фактического состояния и его сопоставлении с содержанием норм и образцов с целью приведения в соответствие с ними поведения членов организации;

- оперативные функции — непосредственное оказание услуг на основании собственных решений организации и с помощью людских и материальных ресурсов, находящихся в ее распоряжении.

Разграничение этих главных типов функций международной организации не означает, что они выступают совершенно изолированно друг от друга или что ими исчерпываются все виды возможных функций международной организации. Одна и та же деятельность организации может отвечать разным типам функций: например, проведение административным органом инспекции на месте является одновременно видом контрольных и оперативных функций.

Генеральные функции международных организаций.

Функции, выполняемые международными организациями, весьма многочисленны и зависят от того, какие задачи возлагали на них участвующие страны. Наиболее важными являются следующие функции: функция форума, нормативная, правотворческая, контрольная, оперативная и информационная функции.

Функции международных организаций. Схема.

1. Функция форума.

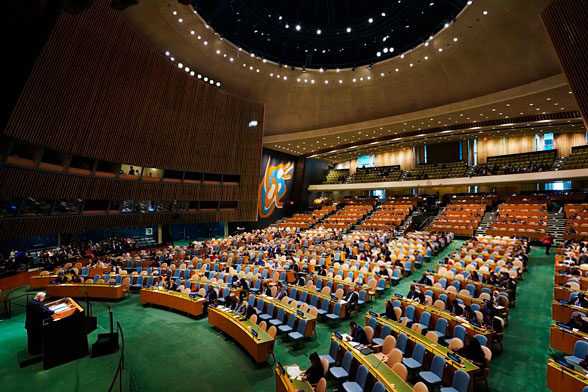

Международные организации выполняют функцию форума или «площадки» для обсуждения ключевых вопросов социального, экономического или политического характера. Нередко международные организации инициируют, организуют и ведут обсуждение того или иного вопроса, затрагивающего интересы многих стран мира. Инициаторам зачастую приходится прикладывать немало усилий для того, чтобы проблема была осознана как международная и ее обсуждение привлекло бы внимание государств и негосударственных сил, как на мировом уровне, так и в отдельных странах. Обсуждение проблемы превращается в длительную процедуру, включающую разнообразные мероприятия. В идеале речь идет о том, чтобы выявить, определить и четко сформулировать практические задачи, решение которых способствовало бы устранению существующего противоречия и общественному прогрессу.

2. Нормативная функция.

Нормативная функция заключается в утверждении норм как юридического, так и морального и политического характера в целях формирования определенных правил поведения различных участников международных отношений на глобальном, региональном и национальном уровнях. Нормативная функция также включает поддержку реализации этих норм на политическом уровне, то есть их интеграцию в законодательство, политику и планы развития государств, входящих в состав организации.

3. Правотворческая функция.

Правотворческая функция подразумевает деятельность международной организации, направленную на создание правовых норм, а также их дальнейшее совершенствование, изменение или отмену. Многие нормы международного права являются результатом деятельности международных организаций и отражаются в конвенциях, разрабатываемых и принимаемых при помощи данных организаций, а также в международных кодексах, создаваемых Комиссией международного права. Некоторые рекомендательные решения ММПО имеют характер, близкий к нормам международного права, и налагают на государства соответствующие международные обязательства.

Основным критерием возможности участия международных организаций в международном правотворчестве является их правосубъектность, которая в первую очередь зависит от воли их государств-учредителей, определяющих сферу действия, функции и полномочия конкретной организации, границы которых определены соответствующим учредительным актом.

4. Контрольная функция.

Контрольная функция международных организаций направлена, прежде всего, на содействие соблюдению положений международных документов. Формулирование и обнародование официальных точек зрения организации на те или иные проблемы, способствует созданию общественного мнения и оказания тем самым воздействия на экономическую и социальную политику страны.

Функция контроля значительно улучшилась после Второй мировой войны. Существует много международных правовых актов – хартий, многосторонних конвенций, пактов, пактов – установления различных форм контроля за соблюдением норм, содержащихся в этих документах, а также обеспечения создания специальных органов для осуществления этого контроля.

В целом контроль со стороны международных организаций считается излишне политизированным и в целом не обладает такими важными чертами судебного контроля, как независимость, объективности критериев, определенность правовой процедуры и обязательность исполнения постановлений.

5. Оперативная функция.

Оперативная функция международной организации подразумевает деятельность, направленную на непосредственное осуществление организацией своих задач путем оказания определенных услуг. Оперативная функция отличается от других функций тем, что при их осуществлении международная организация осуществляет свои задачи при помощи имеющихся в ее распоряжении людских и материальных ресурсов.

Оперативные функции организации можно разделить на внешние и внутренние.

К внутренним оперативным функциям можно отнести решение финансовых проблем (сбор членских взносов, составление бюджета организации), подготовка повестки дня заседаний высших органов, делопроизводство, руководство деятельностью персонала (вопросы назначения должностных лиц) и основных органов. Таким образом, содержание внутренней оперативной функции заключается в обеспечении непрерывной работы самой международной организации.

Под внешними оперативными функциями понимается деятельность международных организаций по отношению к государствам, организациям, юридическим лицам и индивидуумам, так называемого внешнего назначения. Данные функции варьируются в зависимости от компетенции международной организации. Это может быть предоставление финансирования (МБРР, МВФ), решение торговых споров (ВТО), анализ эксплуатационной безопасности АЭС (МАГаТэ), помощь беженцам (МОМ), оказание гуманитарной помощи (МККК).

6. Информационная функция.

Информационная функция является одной из старейших функций международных организаций. Она включает деятельность по сбору, обработке и распространению информации, относящейся к сфере компетенции организации, а также подготовку и распространение информации о целях, задачах, стратегиях и результатах деятельности самой организации. Кроме того, международные организации регулируют некоторые средства информации, а в ряде случаев даже владеют этими средствами.

Литература.

- Кутейников А. Е. Влияние деятельности и внешней среды на векторность функций международной межправительственной организации // Вестник СПбГУ. Серия 12. Социология. 2013. №1.

- Лукашук И. И. Международное право. Особенная часть: учеб. для студентов юрид. фак. и вузов. – М.: Волтерс Клувер, 2005.

- Моравецкий В. Функции международной организации / пер. с польского. – М.: Прогресс, 1976.

- Шибаева Е. А. Право международных организаций: Вопросы теории. – М.: Междунар. отношения, 1986.

interlaws.ru

Правовой статус и международная правосубъектность международных организаций

78. Правовой статус и международная правосубъектность международных организаций

79. Функции международных организаций

80. Создание и прекращение деятельности международных организаций

81. Устав ООН: цели и принципы деятельности, членство

82. Совет Безопасности ООН, ее функции. Членство. Порядок принятия решений

Международные организации наделяются договорной правоспособностью, то есть имеют право заключать различные соглашения в пределах своей компетенции. Как устанавливает ст. 6 Венской конвенции о праве договоров между государствами и международными организациями или между международными организациями 1986 г., «правоспособность международной организации заключать договоры регулируется правилами этой организации». Пункт 1 ст. 2 Конвенции гласит, что «правила организации» означают, в частности, учредительные акты, принятые в соответствии с ними решения и резолюции, а также установившуюся практику организации.

Международные организации обладают способностью участвовать в дипломатических отношениях. При них аккредитуются представительства государств, они сами имеют представительства в государствах (например, информационные центры ООН) и обмениваются представителями между собой. Международные организации и их должностные лица пользуются привилегиями и иммунитетами, которые закреплены в Конвенции о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 г., Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений ООН 1947 г., и др.

Как субъекты международного права, международные организации несут ответственность за правонарушения и нанесение ущерба своей деятельностью и могут выступать с требованиями об ответственности.

Каждая международная организация имеет в своем распоряжении финансовые ресурсы, которые хотя и состоят в большей части из взносов государств, членов, но расходуются исключительно в общих интересах организации.

Выделяют три основных функций международных организаций: контрольную,оперативную,регулятивную.

Контрольная функция заключается в осуществлении контроля за соответствием поведения государств нормам мп. Для этого организация имеет право собирать и анализировать соответствующую информацию, обсуждать ее и выражать свое мнение в резолюциях. Во многих случаях государства обязаны регулярно представлять доклады о выполнении ими норм международного права и актов организации в соответствующей области, особенно в области прав человека.

Оперативная функция состоит в достижении целей организации путем непосредственной деятельности, собственными средствами организации. Организации оказывают экономическую, научно-техническую и другую помощь, консультационные услуги. Значительное развитие в этом аспекте получили операции ООН по поддержанию мира.

Регулятивная функция заключается в принятии решений, определяющих цели, принципы, правила поведения государств-членов.

Международные организации как вторичные, производные субъекты международного права создаются (учреждаются) государствами.

Процесс создания новой международной организации проходит три этапа:

1) принятие учредительного документа;

2) создание материальной структуры организации;

3) созыва главных органов, свидетельствует о начале функционирования организации.

Согласованное волеизъявление государств, которое касается создания международной организации может быть зафиксировано двумя способами: в международном договоре, а также в решении уже существующей международной организации.

Второй этап предполагает создание материальной структуры организации. В этих целях чаще всего используются специальные подготовительные органы. Такова практика создания ООН, ЮНЕСКО, ФАО, ВОЗ, МАГАТЭ. Подготовительные органы учреждаются на основе отдельного международного договора или приложения к уставу создаваемой организации либо на основе резолюции другой международной организации. В этих документах определяются состав органа, его компетенция и функции. Деятельность данного органа направлена на подготовку проектов правил процедуры будущих органов организации, обработки всего круга вопросов, касающихся создания штаб-квартиры, составление предварительной повестки дня главных органов, подготовку документов и рекомендаций, относящихся ко всем вопросам этой повестки дня.

Следующий этап формирования решения — внесение проблемы в повестку дня органа, принимающего решение. В Генеральной Ассамблее ООН предварительная повестка дня составляется за 60 дней до открытия очередной сессии, дополнительные пункты вносятся за 30 дней, новые срочные пункты — менее чем за 30 дней или во время очередной сессии. Генеральный комитет, руководящий работой сессии, рассматривает предварительную повестку дня вместе с дополнительными пунктами и по каждому пункту дает рекомендацию о включении в повестку дня, или отклонения, или перенос на следующие сессии. Затем Генеральная Ассамблея принимает повестку дня. В специализированных учреждениях ООН обычно исполнительные органы готовят повестку дня пленарных органов. После внесения вопроса в повестку дня он либо обсуждается непосредственно в самом органе, либо передается на рассмотрение специально создаваемых комиссий или комитетов.

Решающим этапом принятия решения является голосование.

Прекращение существования организации происходит путем согласованного волеизъявления государств-членов. Чаще ликвидация организации осуществляется путем подписания протокола о роспуске. Так, 1 июля 1991 на совещании Политического консультативного комитета в Праге государства — участники Варшавского договора Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, СССР и Чехословакия (еще два первичных участника Варшавского договора вышли из него раньше: Албания в 1968 году, ГДР в 1990 году в связи с объединением Германии) — подписали Протокол о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 14 мая 1955 и Протокола о продлении срока его действия, подписанного 26 апреля 1985 Протокол о роспуске.

Устав ООН — это универсальная межд. организация, созданная для поддержания международного мира, общей безопасности и для содействия развитию всестороннего сотрудничества между государствами. Устав ООН был подписан 26 июня 1945 г. на Конференции в Сан-Франциско и вступил в силу 24 октября 1945 г.

Цели ООН изложены в ст. 1 Устава:

1) поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью принимать эффективные коллективные меры для предотвращения или устранения угрозы миру, а также подавления актов агрессии или других нарушений мира, осуществлять мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или решения международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира;

2) развивать дружественные отношения между нациями на основе уважения принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира;

3) осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным свободам, несмотря на расы, пола, языка и религии,

4) быть центром для согласования наций в достижении этих общих целей.

Согласно ст. 2 Устава для достижения указанных целей Организация и ее члены действуют в соответствии со следующими принципами:

1) суверенное равенство всех членов Организации

2) добросовестное выполнение взятых на себя обязательств;

3) решение международных споров мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать угрозе международный мир и безопасность;

4) содержание в международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим способом, не совместимым с целями ООН;

5) предоставление ООН ее членами всемерной помощи во всех действиях, совершаемых ею в соответствии с Уставом;

6) обеспечение того, чтобы государства, не являющиеся членами ООН, действовали в соответствии с принципами Устава

7) невмешательство ООН в дела, входящие во внутреннюю компетенцию любого государства.

Первоначальными членами ООН являются государства, Которые, приняв участие в конференции в Сан-Франциско по созданию ООН или подписав ранее декларации Объединенных Наций от 1 января 1942 г., подписавшего и ратифицировали Устав ООН.

Членом ООН может быть любое миролюбивое государство, которое примет на себя содержащиеся в Уставе обязательства и которое, по суждению ООН, может и желает эти обязательства выполнять. Прием в члены ООН производится постановлением Генеральной Ассамблеи по рекомендации Совета Безопасности.

Совет Безопасности является одним из главных органов ООН, выполняет основную роль в поддержании международного мира и безопасности и в соответствии с п. 1 ст. 24 Устава ООН действует от имени всех членов ООН.

Совет Безопасности уполномоченный расследовать любой спор или ситуацию, чтобы определить, может ли продолжение этого спора или ситуации угрожать международному миру и безопасности. На любой стадии такого спора или ситуации Совет может рекомендовать надлежащую процедуру или методы урегулирования.

Совет Безопасности определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии и делает рекомендации сторонам или решает, какие меры следует принять для восстановления международного мира и безопасности. Совет может потребовать от государств выполнения тех временных мер, которые она сочтет необходимыми.

Решения Совета Безопасности являются обязательными для всех членов ООН. Совет Безопасности принимает решение о необходимости применения вооруженных сил, при этом государства-члены ООН обяжут предоставить в распоряжение Совета Безопасности: безопасности необходимы для поддержания мира вооруженные подразделения.

Совет Безопасности состоит из 15 членов: пяти постоянных (США, Россия, Великобритания, Франция, Китай) и 10 непостоянных, избираемых сроком на 2 года.

Решения в Совете Безопасности по вопросам процедуры считаются принятыми, если за них поданы голоса девяти членов Совета. Из других вопросов решения считаются принятыми, когда за них поданы голоса девяти членов Совета Безопасности, включая совпадающие голоса всех постоянных членов, причем сторона, участвующая в споре, должна воздержаться от голосования. Если при голосовании по непроцедурному вопросу один из постоянных членов Совета проголосует против, решение считается не принятым (право вето).

studies.in.ua

Международные организации: список и основные характеристики

Под международной организацией понимается объединение государств-членов этого содружества, заключивших между собой договор, который соответствует всем нормам международного права, с целью экономического, политического, культурного, военного и других видов сотрудничества между ее участниками.

Основные признаки

Обязательным атрибутом этого явления в жизни общества является наличие:

органов, координирующих проекты и мероприятия образования;

прав и обязанностей, в рамках которых должно в процессе своей деятельности оставаться как само объединение в целом, так и отдельные государства, состоящие в нем;

отдельных для каждого члена положений по сфере его компетенции и полномочий в соответствие со статусом;

автономной воли.

Черты, которыми обладают подобные содружества

Очень часто возникает вопрос о том, какие именно характеристики должны иметь международные организации. Список основных признаков таких содружеств:

Участие в объединении трех и более государств.

Соответствие положений о создании альянса международному праву.

Уважительное отношение к суверенитету каждого члена и невмешательство в его внутренние дела.

Принцип международного договора в основе объединения.

Целенаправленное сотрудничество в конкретных сферах.

Четкая структура со специальными органами, каждый из которых выполняет определенные функции.

Классификация

Международные организации бывают двух основных типов: межправительственные и неправительственные. Отличаются они между собой тем, что первые основаны на объединении государств или уполномоченных органов, а вторые (их еще называют общественные) — на союзе субъектов из разных стран, не имеющих цели политического сотрудничества.Кроме того, международные организации, список которых будет приведен ниже, могут также быть:

Универсальными (задействованы участники со всех уголков планеты) и региональными (только для государств определенной местности).

Общими (сферы сотрудничества обширны) и специальными, посвященными только одному аспекту отношений (здравоохранению, образованию, трудовым вопросам и т. д.).

Объединения в международные организации мира, список членов которых достаточно пестр по их экономическому признаку:

а) развитые государства;

б) развивающиеся страны;

в) смешанные союзы.

Итак, как видим, существует достаточно развитая система классификации подобных учреждений, что связано с их распространенностью и большим влиянием на глобальные политические, экономические и культурные процессы.

Международные организации мира. Список наиболее влиятельных учреждений

На сегодняшний день существует огромное количество таких объединений, которые ведут активную деятельность на всей планете. Это как глобальные организации с большим количеством участников наподобие ООН, так и менее многочисленные: Союз для Средиземноморья, Южноамериканское сообщество наций и другие. Все они имеют абсолютно разные направления деятельности, начиная от культуры и заканчивая правоохранительной отраслью, однако наиболее популярны политические и международные экономические организации. Список и их задачи, как правило, многочисленны. Далее приведем названия и характеристики самых влиятельных учреждений.

ООН и ее подразделения

Одной из наиболее развитых и известных среди всех содружеств является Организация Объединенных Наций. Она была основана еще в далеком 1945 году для урегулирования послевоенных вопросов, которые тогда стояли на повестке дня. Сферами ее деятельности являются: сохранение мира; гуманитарная помощь; отстаивание прав человека; миротворческие операции в горячие точки. По состоянию на середину 2015 года членами этой организации являются 193 государства из разных регионов планеты.

Одной из наиболее развитых и известных среди всех содружеств является Организация Объединенных Наций. Она была основана еще в далеком 1945 году для урегулирования послевоенных вопросов, которые тогда стояли на повестке дня. Сферами ее деятельности являются: сохранение мира; гуманитарная помощь; отстаивание прав человека; миротворческие операции в горячие точки. По состоянию на середину 2015 года членами этой организации являются 193 государства из разных регионов планеты.В связи с тем, что потребности мировой общественности возрастали с течением времени и не ограничивались только чисто гуманитарными вопросами как сразу после создания ООН, так и на протяжении второй половины XX века, в качестве ее составных частей появлялись и другие, более специализированные международные организации. Список их не ограничивается всем известными ЮНЕСКО, МАГАТЭ и МВФ. Существуют и такие подразделения, как Всемирная метеорологическая организация, Почтовый союз и многие другие. Всего их насчитывается 14 штук.

Международные неправительственные организации: список, сферы деятельности, актуальность

Среди таковых мощнейшими по масштабам распространения и своей активности является, например, некоммерческая благотворительная организация Wikimedia Foundation, или International Rescue Committee, которая занимается проблемами беженцев. Вообще таких союзов насчитается более 100, и сферы их деятельности крайне разнообразны. Наука, образование, противодействие расовой или гендерной дискриминации, здравоохранение, отдельные отрасли промышленности и многое другое — всем этим занимаются специализированные международные неправительственные организации. Список ПЯТИ лучших из них также содержит такие сообщества, как Partners in Health, Oxfam и BRAC.

Участие нашей страны в жизни мирового сообщества

Российская Федерация состоит примерно в двадцати союзах разного типа (ООН, СНГ, БРИКС, ОДКБ и др.). Во внешней политике страны приоритетно сотрудничество и вступление в различные международные организации. Список в России тех учреждений, с которыми государство хотело бы работать, постоянно растет. В трех содружествах она является наблюдателем (IOM, OAS и OIC), ведет с ними активный диалог и участвует в обсуждении важных вопросов. Особенно перспективным видится вступление в международные экономические организации. Список их велик (ОЭСР, ВТО, ЮНКТАД и т. д.).

fb.ru

Функции международных организаций | PSYERA

Сущность происходящего в международной организации процесса в общем та же, что и в любом представительном политическом органе. Она состоит в выявлении и согласовании интересов членов, выработке на этой основе общей позиции, общей воли, определении соответствующих задач, а также методов и средств их решения. Специфика определяется тем, что членами организации являются суверенные государства. Это обусловливает специфику функций и механизма их реализации.

Основные фазы деятельности организации состоят в обсуждении, принятии решения и контроле за его исполнением. Специально изучавший функции международных организаций польский профессор В. Моравецкий выделяет три основных вида функций международной организации: регулирующие, контрольные, оперативные. Будем придерживаться этой классификации.

Регулирующая функция является сегодня наиболее важной. Она состоит в принятии решений, определяющих цели, принципы, правила поведения государств-членов. Такого рода решения обладают лишь морально-политической обязательной силой. Тем не менее их воздействие на межгосударственные отношения и на международное право нельзя недооценивать. Любому государству трудно противостоять решению международной организации.

Резолюции организации непосредственно не создают международно-правовых норм, но оказывают серьезное влияние как на правотворческий, так и на правоприменительный процесс. Многие принципы и нормы международного права были первоначально сформулированы в резолюциях. Достаточно вспомнить роль резолюций Генеральной Ассамблеи ООН в утверждении основных принципов международного права и в раскрытии их содержания. В специальных областях сотрудничества (финансы, связь, транспорт и др.) нормы международного права создавались главным образом при помощи организаций.

Резолюциям принадлежит важная функция актуализации международно-правовых норм путем их подтверждения, конкретизации применительно к реальностям международной жизни. Применяя нормы к конкретным ситуациям, организации раскрывают их содержание. Не только в резолюциях, но и в ходе дискуссий выясняются необходимые изменения в праве.

Весьма существенны функции легитимации и делегитимации. Первая состоит в подтверждении значения нормы, что усиливает ее эффективность. Вторая — в признании нормы не отвечающей требованиям жизни. Достаточно указать на резолюции ООН, осуществившие делегитимацию целого комплекса обычных и договорных норм, лежавших в основе колониальной системы.

Контрольные функции состоят в осуществлении контроля за соответствием поведения государств нормам международного права, а также резолюциям. В этих целях организации вправе собирать и анализировать соответствующую информацию, обсуждать ее и выражать свое мнение в резолюциях. Во многих случаях государства обязаны регулярно представлять доклады о выполнении ими норм международного права и актов организации в соответствующей области.

Особенно развита эта система в области прав человека. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. обязывает участников представлять отчеты о выполнении ими положений Пакта Комитету по правам человека. По результатам обсуждения Комитет представляет доклад Экономическому и Социальному Совету ООН. В целях контроля на места направляются наблюдательные миссии организаций.

В практике ООН получили распространение наблюдательные миссии за соблюдением условий мирного урегулирования. Миссия ООН контролировала процесс ликвидации средств массового поражения в Ираке и докладывала об этом Совету Безопасности. Серьезные меры контроля, включая инспекцию, предусмотрены Уставом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Оперативные функции заключаются в достижении целей собственными средствами организации. В подавляющем большинстве случаев организация воздействует на реальность через суверенные государства-члены. Вместе с тем постепенно растет роль и непосредственной деятельности. Организации оказывают экономическую, научно-техническую и другую помощь, предоставляют консультационные услуги. Значительное развитие получили операции ООН по поддержанию мира.

psyera.ru

5.Общая характеристика деятельности и принципы организации и функционирования международных экономических организаций.

Право международных организаций регулирует правовые вопросы создания и деятельности межгосударственных организаций. Существуют различные определения международных организаций. Ни один международный акт не закрепляет понятия международной организации. Как правило, определение дается через раскрытие признаков международной организации.

Международная организация — это объединение государств, созданное в соответствии с международным правом и на основе международного договора, для осуществления сотрудничества в политической, экономической, культурной, научно-технической, правовой и иных областях, имеющее необходимую для этого систему органов, права и обязанности, производные от прав и обязанностей государств, и автономную волю, объем которой определяется волей государств-членов.

Право международных организаций — это отрасль публичного права, принципы и нормы которых регламентируют порядок создания и деятельности международных организаций, их взаимоотношения с другими субъектами этого права.

Иначе, право международных организаций можно определить как совокупность международно-правовых норм, регламентирующих статус межгосударственных (межправительственных) организаций и объединений, их субъектный состав, структуру, полномочия и порядок деятельности органов, юридическую силу их актов.

Международная правосубъектность — способность субъекта международного права быть участником международных правоотношений, в частности заключать и выполнять международные договоры.

Международная правосубъектность заключается в наличии соответствующих прав и обязанностей, установленных нормами международного права.

Правоспособность международных межправительственных организаций определяется их уставами, соглашениями о штаб-квартире и другими международными договорами. Они выступают в гражданско-правовых отношениях как квазиюридические лица. В основном все упомянутые источники международно-правового регулирования указывают на то, что международные межправительственные организации наделяются правами юридического лица.

Проблема соотношения государственного суверенитета и общих целей и интересов организации находит разрешение в ее учредительном акте. Между ними не возникает противоречий, если государство добросовестно выполняет взятые на себя по уставу организации обязательства и следует установленным принципам.

В настоящее время широко признается положение, что государства, создавая международные организации, наделяют их определенной право- и дееспособностью, признавая за ними способность: иметь права и обязанности; участвовать в создании и применении норм международного права; стоять на страже соблюдения норм международного права. Этим признанием государства создают новый субъект международного права, который наряду с ними осуществляет правотворческие, правоприменительные и правоохранительные функции в сфере международного сотрудничества.

Конечно, наделение международных организаций правами и обязанностями не означает их приравнивания к государствам — основным субъектам международного права. Объем их правосубъектности значительно меньше и носит целевой и функциональный характер.

Чтобы выполнять свои функции, международные организации должны обладать необходимыми юридическими средствами.

Международные организации наделяются договорной правоспособностью, то есть вправе заключать самые разнообразные соглашения в рамках своей компетенции. Как устанавливает ст. 6 Венской конвенции о праве договоров между государствами и международными организациями или между международными организациями, «правоспособность международных организаций заключать договоры регулируется правилами этой организации». Пункт 1 ст. 2 Конвенции разъясняет, что «правила организации» означают, в частности, учредительные акты, принятые в соответствии с ними решения и резолюции, а также установившуюся практику организации.

Анализ учредительных актов международных организаций свидетельствует, что договорная правоспособность закрепляется в них, как правило, двумя способами: либо в общем положении, предусматривающем право заключать любые договоры, способствующие выполнению задач организации

Международные организации являются основным организатором общения государств. Регистрацию международных организаций осуществляет Союз международных ассоциаций, который был основан в 1909 г. и находится в Брюсселе. Он аккумулирует основные сведения о международных организациях и публикует их в Ежегоднике международных организаций и в журнале «Международные ассоциации». Оба издания выходят на английском языке.

Комплексного правового акта, ориентированного на регламентацию статуса и деятельности всех международных организаций, нет. Определенное значение для данной отрасли имеет общий многосторонний акт — Венская конвенция о Праве договоров между государствами и международными организациями или между международными организациями, принятая в 1986 г.

studfiles.net