Монетаризм и приоритет денежной политики, Теория монетаризма М Фридмена

Теория монетаризма М Фридмена

Начиная с конца 60-х — начале 70-х гг в странах с рыночной экономикой возникают серьезные проблемы в денежном обращении. Инфляция, быстро развивалась, обострила вопрос формирования капитала, его на агромадження и возможности экономического роста. Кроме того, инфляция обострила социальные противоречия. В экономической литературе по появляются фундаментальные работы по исследованию денег влиятельным п редставником теоретического направления, названного монетаризмом, является американский экономист. Милтон. Фридмен (Нобелевская премия 1976 г. за вклад в развитие теории и истории денег, раскрытие сущности стабилизатора ацийнои политикиітики).

М. Фридмен — сторонник количественной теории денег, согласно которой уровень товарных цен и стоимость денег объясняются количеством платежных средств в обращении. М. Фридмен ввел в исследование свою формулу:

MV = Py

где M — денежная масса в обращении;

V — скорость вращения дохода; P — уровень цен;

y — норма или поток реального дохода

Предметом исследования. М. Фридмена есть деньги, денежная и финансовая политика с использованием метода позитивной экономической теории. В 1963 г. М. Фридмен (в соавторстве с. Е. Шварц) опубликовал свою основную наук кову труд»Денежная история. Соединенных. Штатов 1867-1960 гг», в которой изложены теоретические концепции места, роли и значения денег в экономическом развитии. Не менее известное и важное исследование, осуществленное. М. Фрид-меном по денежной политике. В 1960 г. была опубликована его работа»Программа денежной стабилизации», в которой подается исторический, критический анализ денежной политики, проводимой в. США в у языках краткосрочных и долгосрочных экономических спадов, рецессий, оживленная, подъемов и т п. Каждая из работ имеет большое самостоятельное значение, но есть общая черта, их объединяет. Автор характеризует в них неэффективной, вредную для развития экономики финансовую и денежную политику, проводимую в. США. По его мнению, экономический кризис 1929-1933 гг показала, что рыночной экономике присуща нестабильность ь, которая вызывает бедствие и беспорядка как в частном, так и в государственном хозяйствму, так і у державному господарстві.

М. Фридмен отмечает, что в научной литературе и средствах массовой информации существует точка зрения, что только пристальное государство, постоянно компенсирует изменчивости частной рыночной экономики, может отвлечь пе ериоды нестабильности»Имею противоположную точку зрения», — отмечает он. Почти в каждом отдельном случае основная нестабильность в. Соединенных. Штатах была вызвана, или, как минимум, значительно усилена, денежно ю нестабильностью. М. Фридмен приходит к выводу, что нарушения были вызваны правительственными действиями, связанными с финансированием государственных расходов, что в итоге вызвало инфляцию. В том же негативном н апрями действовал и контроль над предложением денег со стороны. Федеральной резервной системы (ФРСої системи (ФРС).

В научной литературе высказывается мнение, что фундаментальная расхождение между монетаристами и кейнсианцами заключается не столько в том, как рассматривают они влияние предложения денег (money supply) на эконо омическое развитие, сколько в разнице взглядов на уравновешивающие силы рыночного механизма. Монетаристы выражают уверенность в возможностях рыночного механизма, кейнсианцы, наоборот, утверждают, что значительная а рыночная неспособность к уравновешиванию требует определенного активного государственного вмешательства на макроуровне. М. Фридмен отмечает, что и в среде монетаристов отсутствует единое мнение по поводу уравновешивающих сил рыночного механизма. Кроме того, как монетаристы, так и кейнсианцы признают, что уравновешивающие силы рынка часто не в состоянии справиться с возникающими катастрофами. По мнению. М. Фридмена, хотя нет альтернативы вы для рыночной экономики, однако для обеспечения равновесия необходима так называемая»управляемая экономика економіка».

Он считает, что проблема заключается в нахождении правильных пропорций, в возведении элементов»управляемой экономики»до минимума, а там, где она есть, сделать все возможное, чтобы вмешательство осуществлялось с меньшими и жертвами время,. М. Фридмен отмечает, что речь должна идти не о признании возможного рыночного краха, а о том, как различные научные школы оценивают правительственные возможности использования различных средств и ин трументив для восстановления рыночного равновесия. При этом отмечает, что он более»лоялен к уравновешивающих тенденций рыночных сил»и слабо верит в способность правительства возместить рыночную несостоятельность без ухудшения общего положения в экономикео становища в економіці.

В основу концепции современного монетаризма и основанной на ней политике регулирования экономики возложены следующие теоретические положения. М. Фридмена: деньги есть главной центральной сферой экономической системы, определяет ее состояние и развитие. М. Фридмен отразил это положение короткой фразой -«Money matter»(«Деньги (денежный фактор) имеют значение»), спрос на деньги имеет постоянную тенденцию к росту, так как визн ачаеться склонностью индивидуальных лиц к сбережениям. Для достижения устойчивого экономического роста необходимо обеспечить постоянное увеличение денег в обращении; предложение денег характеризуется нестаб ильнистю, прежде всего, из-за ошибочной политику кредитно-денежных институтов. Как результат, возникает разрыв между денежным спросом и предложением, что вызывает циклические колебания в воспроизводственном процессе который носит кратковременный характер; частное предпринимательство имеет внутреннее свойство восстанавливать экономическое равновесие за относительно короткий промежуток времени в условиях экономического кризиса личное хозяин ство»саморегулируется»и возвращается к подъему и полной занятостися до піднесення й повної зайнятості.

Исходя из этих положений,. М. Фридмен утверждает, что фискальная политика, проводимая правительством на основании кейнсианской теории, ухудшила состояние экономики и особенно денежного обращения. По его мнению, в инфляции вы инни кейнсианцы с их экспансионистской финансовой и денежной политикой. Он считает, что выпуск дополнительных денег для финансирования государственных расходов, которые выросли, равнозначен налога на наличные возрастет ния денег в обращении в. США, отмечает. М. Фридмен, произошло: во-первых, из-за быстрого роста правительственных расходов, во-вторых, проведение политики полной занятости, в-третьих, ошибочной политики. ФРС. В пог либленни инфляции он обвиняет правительственные органы. США, которые проводили кейнсианскую политику поощрения спроспопиту.

По мнению. М. Фридмена, правительство прямую заинтересованность в инфляции, так как использует ее для увеличения государственных доходов. Во-первых, инфляция увеличивает налогооблагаемый доход и, таким образом, повышает нало тков доходы государства без всякого квотирования в парламенте изменения налоговых ставок. АА,

М. Фридмен много внимания в своих работах уделяет проблеме соотношения денежной и финансовой политики. При этом отмечается, что приоритет должен быть за денежной политикой. Он приводит исторические прим лады того, что события, развивающиеся в экономике и финансах, в итоге подтверждают неизбежность приоритета денежной политики. По его мнению, такое доминирующее значение денежной политики объясняется двух ю причинамиами. . Первая — утверждение. Дж. Кейнса о стимулирующий эффект правительственного дефицита является ошибочным. Дефицит бюджета не может стимулировать экономическое развитие, поскольку он должен быть каким-то образом профинансирован, а метод ди финансирования являются контрпродуктивными, они в конце концов обостряют проблему расходовв. . Вторая причина заключается в том, что фискальную политику гораздо труднее приспособить к чувствительной краткосрочной ситуации в рыночной экономике, чем денежную. С его точки зрения, фискальная политика не может играть бу удь какую-либо роль в краткосрочном варианте. Что касается долгосрочной экономической политики, связанной с распределением ресурсов на различные цели, то в этой сфере финансовая политика имеет огромное значение и безусловно является доминирующей и приоритетноою.

Монетаризм — курсовая работа

Введение

Актуальность темы курсовой работы. Монетаризм — школа экономической мысли, отводящая деньгам определяющую роль в колебательном движении экономики. Монетарный — значит денежный (money — деньги, monetary — денежный). Главную причину нестабильности экономики представители этой школы усматривают в неустойчивости денежных параметров.

В центре внимания монетаристов находятся денежные категории, денежно-кредитные инструменты, банковская система, денежно-кредитная политика. Они рассматривают эти процессы и категории для выявления связи между объемом денежной массы и уровнем совокупного дохода. По их мнению, банки — ведущий инструмент регулирования, при непосредственном участии которого изменения на денежном рынке трансформируются в изменения на рынке товаров и услуг.

Можно

сказать, что монетаризм — это

наука о деньгах и их роли в

процессе воспроизводства. Это теория,

обосновывающая специфические методы

регулирования экономики с

Монетаризм представляет собой одно из наиболее влиятельных течений в современной экономической науке, относящееся к неоклассическому направлению. Он рассматривает явления хозяйственной жизни преимущественно под углом зрения процессов, протекающих в сфере денежного обращения.

Целью написания курсовой работы является изучение теории монетаризма и его идей.

Для достижения цели курсовой работы поставлены следующие задачи:

— изучить сущность монетаризма;

— рассмотреть эволюцию развития теории монетаризма;

—

проанализировать идеи

Методы решения задач написания курсовой работы следующие:

— подбор и изучение учебной и периодической литературы по теме работы;

— изучение сущности монетаризма;

—

рассмотрение эволюции

—

анализ идеи монетарной

Объектом и предметом исследования является монетаризм и его основные идеи.

1. Сущность и эволюция развитие теории монетаризма

1.1.

Сущность монетаризма

Монетаризм – экономическая теория, в соответствии с которой денежная масса, находящаяся в обращении, играет определяющую роль в стабилизации и развитии рыночной экономики.

Монетаризм – альтернативная кейнсианству экономическая теория, согласно которой совокупный объем продукта и уровень цен изменяются в зависимости от изменения предложения денег; и, следовательно, достижение безинфляционного роста экономики требует контроля за обращаемой денежной массой.

Термин

«монетаризм» имеет и второе значение.

Часто в экономической

Монетаризм – одно из основных течений современного неоконсерватизма, которое сформировалось наряду с теорией предложения в 50-70-е гг. XX в. Термин «монетаризм» ввел в 1968 г. американский экономист К. Брене с целью выделить денежную массу в качестве ключевого фактора, определяющего экономическую конъюнктуру. Оно имеет, однако, давние исторические корни, которые уходят в XVIII век, ко временам классиков —

А. Смита, Д. Рикардо, Ж. Б. Сея, Д. Юма, и представляет собой доктрину «неоклассического возрождения».

Монетаризм

представляет собой одно из наиболее

влиятельных течений в современной

экономической науке, относящееся к неоклассическому

направлению. Он рассматривает явления

хозяйственной жизни преимущественно

под углом зрения процессов, протекающих

в сфере денежного обращения.

Основоположником монетаризма является создатель чикагской школы, лауреат Нобелевской премии 1976 г. Милтон Фридман. Именно он сформулировал большинство методологических принципов, на которые опирается значительная часть монетаристов. Основной принцип базируется на взаимосвязи формально-логического способа научного анализа с расчетами, сделанными на основе экономических моделей. Таким способом монетаристы увязывают реальное положение вещей с теоретическими выводами.

Главная особенность монетаризма в том, что все основные проблемы рыночного хозяйства рассматриваются и решаются через вопросы денежного обращения. Монетаристы — ярко выраженные сторонники свободного рынка. Они считают государственное регулирование бессмысленным в длительном промежутке времени, поскольку оно деблокирует действие рыночных регуляторов. В краткосрочном же периоде оно дает, по их мнению, лишь временный эффект. В силу этого обстоятельства ученые чикагской школы выработали ряд методологических принципов и теоретических концепций, которые противостоят кейнсианским концепциям государственного регулирования экономики.

Монетаризм основывается на теоретическом положении о саморегулирующейся экономической системе. Суть — в двух тезисах: деньги — главная движущая сила рыночной экономики; центральный банк может воздействовать на денежное предложение. Предлагается поддерживать темп прироста денежной массы на уровне 3-5 % в год. В противном случае нарушается механизм частного предпринимательства, нарастает инфляция. Воздействие на экономику сводится к поддержанию постоянных темпов роста денежной массы. В связи с этим во многих странах было введено таргетирование денежной массы (от англ. target — цель), заключавшееся в установлении целевых ориентиров — низшего и высшего пределов различных денежных агрегатов на предстоящий период (квартал, год и т.п.). В США и ФРГ таргетирование было введено в начале 70-х годов, Канаде — в 1975 г., Франции и Великобритании — в 1978 г. В большинстве стран таргетирование выродилось в простую формальность: «вилки» пределов роста денежной массы подгоняются к фактическим темпам ее роста за предшествующий период, а за нарушение этих пределов центральный банк ответственности не несет.

Монетаризм, как следует из его названия, делает упор на деньгах и его основополагающим уравнением является уравнение обмена:

где М — предложение денег;

V — скорость обращения денег;

Р — уровень цен;

Q — объем производимых услуг.

Основные принципы денежной теории следующие:

1. Фундаментальное различие между номинальным и реальным количеством денег.

2. Кардинальное отличие перспектив, открывающихся перед отдельным индивидуумом и обществом в целом при изменении номинального количества денег. Эти моменты составляют ядро монетарной теории.

Другой способ выражения второго принципа состоит в различении уравнений: потока (сумма трат равна сумме получений, или объем конечных полученных услуг равен объему произведенных услуг) и запаса (сумма индивидуальных запасов наличности равна ее полному запасу в обществе).

3. Решающая роль стремлений отдельных субъектов, которую отражает различие понятий ex ante и ex post. В момент получения дополнительной наличности объем затрат превосходит ожидаемый объем получений (ex ante: затраты превосходят получения). Ex post: обе величины оказываются равными. Но попытки индивидуумов истратить больше, чем они получают, заранее обреченные на провал, приводят к общему росту затрат и получений.

4. Отличие конечного состояния от процесса перехода в это состояние демонстрирует разницу между долгосрочной статикой и краткосрочной динамикой.

5. Смысл понятия «реальный запас денег» и его роль в процессе перехода от одного стационарного состояния равновесия к другому.

Монетаристская концепция опирается на количественную теорию денег, хотя ее интерпретация несколько отличается от традиционной.

Количественная теория говорит о том, что существует прямая связь между количеством денег и уровнем цен, что цены определяются количеством денег, находящихся в обращении, а покупательная способность денег обусловливается уровнем цен. Увеличивается денежная масса — растут цены. И наоборот, сокращается денежная масса — снижаются цены. При прочих равных условиях товарные цены изменяются пропорционально количеству денег.

Монетаристы исходят из того, что главная функция денег — служить финансовой основой и важнейшим стимулятором экономического развития. Регулирование денежной массы через систему банков воздействует на распределение ресурсов между отраслями, способствует техническому прогрессу, поддержанию экономической активности.

Денежным инструментом следует пользоваться осторожно. Если происходит относительно небольшое увеличение количества денег в обращении и соответственно повышение цен, согласуемые с темпом экономического роста, то создаются необходимые предпосылки для равновесия между денежным и товарным секторами. Если цены растут быстро, то развертывается неконтролируемая инфляция. Снижается покупательная сила денег. Потребность в них возрастает, ибо увеличивается объем товарооборота (в номинальном выражении). Нехватка денежных средств может привести к кризису платежей и расчетов.

Согласно представлениям монетаристов, инфляция — чисто денежное явление. По словам Фридмена, «центральным актом является то, что инфляция всегда и везде представляет собой денежный феномен». Причина инфляции — избыток денежной массы, «много денег — мало товаров». Изменения в спросе на деньги обычно возникают как реакция на происходящие процессы, на рыночную ситуацию, перемены в сфере хозяйственной политики.

Монетаристы различают две разновидности инфляции: ожидаемую (нормальную) и непредвиденную (не соответствующую прогнозам и представлениям участников экономического процесса). При ожидаемой инфляции создаются предпосылки для достижения равновесия на рынках товаров и услуг: темп роста цен соответствует ожиданиям и расчетам людей. Государство в той или иной форме информирует о предполагаемом росте цен, скажем, на 3% в год, и к этому приспосабливаются производители, продавцы, покупатели.

Иное дело, если темп инфляции выходит за границы ожидаемого. Резкий рост цен сопровождается различными нарушениями, отклонениями от привычного ритма хозяйственной деятельности.

М. Фридмен высказывал свое отрицательное отношение к регулированию цен, к сдерживанию роста цен. Он утверждал, что контроль над ценами и заработной платой не способен устранить инфляцию.

Денежная политика должна быть направлена на достижение соответствия между спросом на деньги и их предложением. Рост денежного предложения (процент прироста денег) должен быть таким, чтобы обеспечивалась стабильность цен. Фридмен исходит из того, что маневрировать с различными показателями прироста денег весьма сложно.

Прогнозы центрального банка нередко ошибочны. Трудно, а скорее, и невозможно выяснить, какие именно факторы оказывают воздействие на экономическое развитие. Принимаемые решения, как правило, запаздывают.

«Если

рассматривать кредитно-

Денежная

масса влияет не на реальный, а на

номинальный ВНП. Монетарные факторы

«работают» на ценовые, стоимостные

показатели. Поэтому под воздействием

количественного роста денег происходит

рост цен, а не увеличение реального объема

общественного продукта. Это обстоятельство

должно учитываться при выработке практических

рекомендаций.

freepapers.ru

Монетаризм предмет исследования. Сущность монетаризма

В течение последних десятилетий макроэкономическая теория является ареной соперничества двух крупных течений экономической мысли — кейнсианства и монетаризма. Начиная с 60-х гг. XX в., многие положения кейнсианской концепции с приоритетом фискальной политики в регулировании совокупного спроса подвергались критике.

Монетаризм как течение экономической мысли раскрывает значительную роль денег в определении уровней экономической активности и цен. Виднейшим представителем теории монетаризма является нобелевский лауреат М. Фридмен, который считает, что инфляция есть исключительно денежное (монетарное) явление, обусловленное ростом денежной массы, находящейся в обращении.

Имея в качестве теоретической основы неоклассическую количественную теорию денег, монетаризм главное внимание уделяет разработке нового ее варианта, а также предложений по совершенствованию макроэкономической политики.

Термин «монетаризм» был введен в научный оборот в 1968 г. американским экономистом К. Бруннером, с тем, чтобы обозначить подход, согласно которому денежная масса является основным фактором, определяющим экономическую конъюнктуру. При более широкой трактовке монетаризм можно рассматривать не только как совокупность практических рекомендаций по решению макроэкономических проблем, выбору методов макроэкономического регулирования, но и как своего рода экономическую философию, альтернативную кейнсианству.

Взгляды монетаристов и кейнсианцев на проблемы внутренней стабильности рыночной системы и роль в этом процессе государства противоположны в своей концептуальной основе, однако данные различия не всегда четко выражены в применяемых инструментах анализа. В противовес кейнсианской концепции, согласно которой система свободного рынка без активного государственного регулирования не способна стабилизировать экономику при полной занятости и отсутствии значительной инфляции, монетаризм предполагает, что рынки в достаточной степени конкурентны для обеспечения высокой степени макроэкономической стабильности. Монетаристы считают государственное регулирование фактором, сдерживающим частную инициативу и зачастую содержащим ошибки, дестабилизирующие экономику. Государство, осуществляя фискальную и денежно-кредитную политику, вызывает ту самую нестабильность, противодействовать которой, и призваны данные мероприятия.

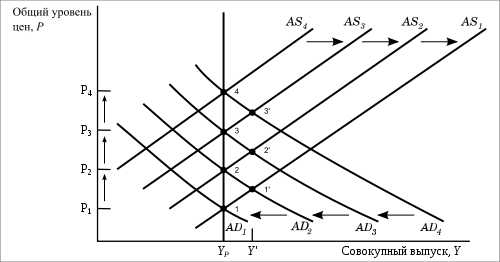

Как кейнсианцы, так и монетаристы основывают свой анализ на уравнениях, характеризующих движение потоков доходов и расходов в экономике. Кейнсианское тождество:

Y= C+I+G+Xn , (5.3)

основное внимание уделяет анализу равенства совокупных доходов и планируемых совокупных расходов, которое определяет макроэкономическое равновесие.

В монетаризме важнейшим является уравнение денежного обмена:

M × V = P ×Y (5.4)

Его левая часть представляет собой величину расходов потребителей (совокупные расходы), правая — общую выручку продавцов от реализации товаров (совокупные доходы).

Таким образом, кейнсианское и монетаристское уравнения отражают одни и те же макроэкономические процессы, но при существовании принципиальных разногласий по поводу того, какая из двух концепций делает это адекватнее.

Основное расхождение между монетаристами и кейнсианцами заключается в ответе на вопрос: стабильна ли скорость обращения денег в экономике? Согласно классической теории, скорость обращения денег определяется техническими и институциональными факторами — уровнем развития банковской системы, сложившимися привычками индивидов и т.д. Поэтому она стабильна в том смысле, что не зависит от количества денег, находящихся в обращении. Изменение их предложения приводит лишь к изменению уровня цен (принцип «нейтральности» денег), но не влияет ни на объемы национального выпуска, ни на скорость обращения денег. Влияние предложения денег на величину ставки банковского процента непредсказуемо.

Монетаристы также считают скорость обращения денег стабильной, так как ее колебания невелики и их можно предсказать, поскольку факторы, от которых зависит скорость обращения денег в экономике, изменяются постепенно. В качестве доказательства этой стабильности монетаристы отмечают стабильность отношения между номинальным объемом национального производства и денежной массой. По их мнению, спрос на деньги не зависит от их предложения, а определяется уровнем номинального объема выпуска. Рынок в процессе установления денежного равновесия приводит к равенству величины спроса на деньги и их предложения, что обеспечивает стабильность соотношения денежной массы и номинального объема выпуска:

V = (5.5)

Стабильность скорости обращения денег означает, что предложение денег является важнейшим фактором, определяющим номинальный объем национального производства, уровень цен и занятости. Следовательно, с монетаристских позиций, денежно-кредитная политика государства является важнейшим инструментом макроэкономического регулирования. Значение же фискальной политики как средства стабилизации экономики и перераспределения ресурсов оценивается монетаристами невысоко. Для кейнсианцев, напротив, основным фактором, определяющим реальный объем выпуска, уровни занятости и цен, являются совокупные расходы, компоненты которых определяются множеством переменных и прямо не зависят от предложения денег.

Денежно-кредитная политика, по мнению монетаристов , в краткосрочном периоде может влиять на реальный уровень национального производства и занятости, но в долгосрочном периоде воздействует лишь на уровень цен, поэтому центральный банк должен стабилизировать не величину ставки процента (это ошибочная цель), а темпы роста денежного предложения. Экономическая нестабильность порождается скорее неправильной денежно-кредитной политикой, нежели внутренней нестабильностью рыночной системы.

Если у кейнсианцев воздействие изменений денежного предложения на динамику выпуска и занятости осуществляется только через изменение ставки процента (что в свою очередь влияет на уровень инвестиций частных фирм), то у монетаристов изменение денежной массы прямо воздействует на денежную величину национального выпуска, трансформируясь в рост цен, а частично (в краткосрочном периоде) — в рост реального совокупного дохода. Но такая взаимосвязь, безусловно, предполагает стабильность скорости обращения денег.

Государственное вмешательство в экономику, по мнению монетаристов, во многих случаях неизбежно, но оно должно создавать условия для свободного и стабильного функционирования рыночных механ

www.torgural66.ru

Монетаризм

Содержание

Введение

В 60-е — 70-е гг. экономика западных стран столкнулась не только с глубокими циклическими кризисами и затуханием темпов экономического роста, но и с рядом структурных кризисов: энергетическим, сырьевым, экологическим, валютно-финансовым и др. Возник эффект стагфляции, упали темпы роста. Экономические реалии опровергли аксиоматичный, с точки зрения неокейнсианцев, закон Филлипса, согласно которому безработица и инфляция являются обратными величинами и не могут расти одновременно. Необходимость разработки новой экономической стратегии определила содержание формирующейся модели государственного регулирования. Теоретической основой этой модели послужили концепции неоклассического направления экономической теории, в частности, таких ее современных вариантов, как монетаризм.

Монетаризм — школа экономической мысли, отводящая деньгам определяющую роль в колебательном движении экономики. Монетарный — значит денежный (money — деньги, monetary — денежный). Главную причину нестабильности экономики представители этой школы усматривают в неустойчивости денежных параметров[1].

В центре внимания монетаристов находятся денежные категории, денежно-кредитные инструменты, банковская система, денежно-кредитная политика. Они рассматривают эти процессы и категории для выявления связи между объемом денежной массы и уровнем совокупного дохода. По их мнению, банки — ведущий инструмент регулирования, при непосредственном участии которого изменения на денежном рынке трансформируются в изменения на рынке товаров и услуг[2].

В

настоящей работе рассматривается

монетаризм, являющийся одним из влиятельных

течений в современной

1.Сущность монетаризма

Монетаризм – экономическая теория и практическая концепция хозяйственного управления государством, согласно которой определяющая роль отведена количеству денег в обращении и связи между денежной и товарной массой. Главный способ воздействия на экономику – это регулирование эмиссии, валютный курс национально-денежной единицы, кредитный процент, налогооблагаемая ставка, таможенные тарифы[3].

Термин «монетаризм» ввел в 1968 г. американский экономист К. Брене с целью выделить денежную массу в качестве ключевого фактора, определяющего экономическую конъюнктуру. Оно имеет, однако, давние исторические корни, которые уходят в XVIII век, ко временам классиков — А. Смита, Д. Рикардо, Ж. Б. Сея, Д. Юма, и представляет собой доктрину «неоклассического возрождения»[4].

Основоположником монетаризма считается Милтон Фридман — американский экономист, закончил Рутгерский (1932) и Чикагский (1934) университеты. До 1935 г. являлся ассистентом-исследователем Чикагского университета, затем становится сотрудником Национального комитета по ресурсам, а с 1937 г. — сотрудником Национального бюро экономических исследований. В 1940 г. преподавал в университете Висконсина, в 1941—1943 гг. — сотрудник Министерства финансов в составе группы исследователей в области налогов. С 1943 до 1946 г. занимал должность заместителя директора группы статистических исследований военной сферы в Колумбийском университете. С 1946 г. – профессор экономики Чикагского университета. Мировую известность ему принесли, прежде всего, труды по монетаристской тематике. В их числе изданный под его редакцией сборник статей «Исследования в области количественной теории денег» (1956) и книга, изданная в соавторстве с Анной Шварц «История денежной системы США, 1867—1960» (1963).

Первоначально Монетаризм отождествлялся с антикейнсианством, что подтверждается названием некоторых работ видных представителей монетаристкой теории (книга Г. Джонсана «Кейнсианская революция и монетаристская контрреволюция»).

В

основе монетаризма лежит ряд

теоретических и

Главная особенность монетаризма в том, что все основные проблемы рыночного хозяйства рассматриваются и решаются через вопросы денежного обращения. Основной инструмент регулирования экономики – денежно-кредитная политика.

Монетаристы — ярко выраженные сторонники свободного рынка. Они считают государственное регулирование бессмысленным в длительном промежутке времени, поскольку оно деблокирует действие рыночных регуляторов. В краткосрочном же периоде оно дает, по их мнению, лишь временный эффект. В силу этого обстоятельства был выработан ряд методологических принципов и теоретических концепций, которые противостоят кейнсианским концепциям государственного регулирования экономики[5].

Основные постулаты монетаризма:

— рынок способен к саморегулированию;

— экономика сама устанавливает уровень производства и занятости;

— денежная масса является причиной роста цен и изменения конъюктуры.

Монетаристская концепция опирается на количественную теорию денег, хотя ее интерпретация несколько отличается от традиционной. Ее основная идея состоит в признании непосредственного влияния изменений денежной массы на уровень цен, т.е. именно количество денег, а не процентные ставки, влияют на состояние денежного рынка или условия выдачи кредитов.

Монетаристский вариант количественной теории можно свести к следующим положениям[6]:

— количественная теория есть прежде всего теория спроса на деньги, она не является теорией производства, денежного дохода или уровня цен;

— для экономических агентов и владельцев собственности деньги являются одним из видов активов, формой владения богатством;

— анализ спроса на деньги со стороны экономических агентов формально идентичен анализу спроса на потребительские услуги.

С точки зрения монетаристов, главная функция денег — служить финансовой основой и важнейшим стимулятором экономического развития. Регулирование денежной массы через систему банков воздействует на распределение ресурсов между отраслями, способствует техническому прогрессу, поддержанию экономической активности[7]. Воздействие на экономику сводится к поддержанию постоянных темпов роста денежной массы. Предлагается поддерживать темп прироста денежной массы на уровне 3-5 % в год. В противном случае нарушается механизм частного предпринимательства, нарастает инфляция. В связи с этим во многих странах было введено таргетирование денежной массы (от англ. target — цель), заключавшееся в установлении целевых ориентиров — низшего и высшего пределов различных денежных агрегатов на предстоящий период (квартал, год и т.п.).

Основываясь на положении о том, что рыночная экономика представляет собой стабильную систему, способную за счет саморегулирования достигать состояния равновесия, монетаристы выстраивают свою модель экономического цикла, в которой определяющую роль играют изменения денежной массы[2]. Они утверждают, что существует взаимосвязь между темпом роста количества денег, темпом роста номинального дохода, а при быстром росте денежной массы также быстро растет номинальный доход, и наоборот. Изменение денежной массы оказывает влияние как на уровень цен, так на объем производства (в рамках ограниченного периода).

Основными элементами монетаристской теории экономического цикла являются следующие: модернизированный вариант количественной теории денег, концепция номинального дохода, передаточный механизм, разработанный с целью иллюстрации воздействия денег на хозяйственные процессы.

Монетаристская схема передаточного механизма функционирует следующим образом. Величина спроса на деньги является результатом оптимизации различных альтернативных вложений в капитал и зависит от существующих или ожидаемых относительных цен различных активов. Когда величины предельных доходов на все из возможных объектов вложения капитала становятся равными, тогда достигается оптимум. В том случае, когда величины предельных доходов не равны, экономические агенты меняют структуру своих активов путём увеличения доли активов, способных принести большой доход, либо за счет сокращения менее доходных объектов вложения. Следовательно, колебания экономической конъюнктуры приводят к изменению относительных цен, т.е. цен на товары, рассматриваемые по отношению к ценам на другие товары, и выгодности вложений капитала в различные активы.

Важнейшей детерминантой спроса на деньги в этой схеме считается величина номинального дохода, зависящая в свою очередь от спроса и предложения денег. Для того чтобы схема на этом не замкнулась, предполагается, что величина предложения денег определяется за рамками модели (экзогенно). Основываясь на одном из важнейших положений монетарной теории номинального дохода о «полном и мгновенном приспособлении предлагаемого количества денег к требуемому», а также используя неоклассическую модель равновесия Л. Вальраса, монетаристы делают вывод о том, что величина номинальных доходов зависит от скорости обращения денег, обусловленной изменениями спроса на деньги и от определяемого экзогенно предложения денег. На основании этого делается еще один вывод о том, что посредством изменения денежной массы можно добиться желаемого изменения номинального дохода[8].

В основу монетаристкий принципов регулирования экономики наряду с концепцией экономического цикла положены также разработанные ими теории инфляции и безработицы.

Трактуя инфляцию как исключительно денежное явление, монетаристы

проводят различие между ожидаемой и непредвиденной инфляцией. Первая предполагает долгосрочный темп роста цен, соответствующий рациональным ожиданиям агентов хозяйственной системы применительно к изменению цен. Под рациональным ожиданием понимаются индивидуальные долгосрочные прогнозы динамики цен, которые используются для принятия рыночных решений о величине факторов производства. В данном случае рационализм инфляционных ожиданий состоит в их адекватности установкам рационального поведения хозяйствующего индивида на рынке[9]. Непредвиденная инфляция рассматривается монетаристами только как следствие принятия ошибочных экономических решений.

Содержание монетаристской концепции естественного уровня безработицы заключается в том, что условиях равновесия сохраняется стабильный и оптимальный для экономики естественный уровень безработицы. По мнению монетаристов, естественная безработица не зависит от макроэкономических факторов и определяется только микроэкономическими. Они считают, что снизить естественный уровень безработицы с помощью государственного регулирования можно только сокращением расходов на социальные программы и жесткий финансово-бюджетной политикой. Другие государственные меры по регулированию занятости – установление минимальных ставок заработной платы – неизбежно содействует росту инфляции.

Таким образом, монетаристкая теория исходит из важности устойчивого спроса на деньги, являющегося главным условием устойчивости платежеспособного спроса и рыночной системы в целом.

Предпочтение отдается денежно-кредитной политике. Другие меры по регулированию признаются нежелательными.

Денежным инструментом следует пользоваться осторожно. Если происходит относительно небольшое увеличение количества денег в обращении и соответственно повышение цен, согласуемые с темпом экономического роста, то создаются необходимые предпосылки для равновесия между денежным и товарным секторами. Если цены растут быстро, то развертывается неконтролируемая инфляция. Снижается покупательная сила денег. Потребность в них возрастает, ибо увеличивается объем товарооборота (в номинальном выражении). Нехватка денежных средств может привести к кризису платежей и расчетов

Рецепт

монетаристов заключается в том,

что денежная масса должна постоянно

расти с неизменной скоростью, соответствующей

темпу роста производства (денежное

правило Фридмена).

2.Эволюция

монетаризма

Началом монетаристской концепции, по-видимому, можно датировать 1956 г., когда вышла в свет фундаментальная работа «Исследование в области количественной теории денег», подводящая итог эмпирическим и теоретическим исследованиям денежного обращения за несколько десятилетий. В этой работе были сформулированы основные положения «новейшей количественной теории денег»[10]. Ее основная идея состоит в признании непосредственного влияния изменений денежной массы на уровень цен. По мнению Фридмана, «деньги имеют значение для динамики цен», и, что важно, «именно количество денег, а не процентные ставки, влияют на состояние денежного рынка или условия выдачи кредитов».

stud24.ru

| ПЛАН 1. Введение 2. Понятие «монетаризм», его суть 3. Развитие монетаризма как теории 4. Монетаризм Милтона Фридмена. Денежное правило Фридмена 5. Заключение Введение Понятие «монетаризм», его суть Монетаризм Милтона Фридмена. Денежное правило Фридмена. Заключение Список используемой литературы Похожие материалы |

alfa2omega.ru

Монетаризм — это… Что такое Монетаризм?

Монетари́зм — макроэкономическая теория, согласно которой количество денег в обращении является определяющим фактором развития экономики. Одно из главных направлений неоклассической экономической мысли. Возник в 1950-е годы как ряд эмпирических исследований в области денежного обращения. Основоположником монетаризма является Милтон Фридман, впоследствии ставший лауреатом Нобелевской премии по экономике в 1976 году. Однако название новой экономической теории было дано Карлом Бруннером[1].

Предшественники монетаризма

Основная статья: Количественная теория денег

Д. Юм

Д. Юм  Дж. Милль

Дж. Милль  И. Фишер

И. ФишерПонимание того, что изменения цен зависят от объёма денежной массы, пришло в экономическую теорию с античных времен. Так, ещё в III веке до н. э. об этом утверждал известный древнеримский юрист Юлий Павел. Позднее в 1752 году английский философ Д. Юм в «Очерке о деньгах» изучал связь между объёмом денежных средств и инфляцией. Юм утверждал, что повышение денежного предложения приводит к постепенному увеличению цен до достижения ими первоначальной пропорции с объёмом денег на рынке. Эти взгляды разделяло и большинство представителей классической школы политэкономии. К моменту написания Миллем «Принципов политической экономии» в общем виде уже сложилась количественная теория денег[1]. К определению Юма Милль добавил уточнение о необходимости постоянства структуры спроса, так как он понимал, что предложение денег может изменять относительные цены. При этом он утверждал, что увеличение денежной массы не ведет к автоматическому росту цен, потому что денежные резервы или товарное предложение также могут увеличиваться в сопоставимых объёмах[2].

В рамках неоклассической школы И. Фишер в 1911 году придал количественной теории денег формальный вид в своем знаменитом уравнении обмена:

,- где — количество денег в обращении,

- — скорость обращения денег,

- — уровень цен,

- — реальный объём производства[3]. По своей сути это уравнение представляет собой тождество, поскольку оно верно по определению. При этом Фишер показал, что в краткосрочном периоде скорость обращения денег меняется очень медленно и её можно принять за постоянную величину[4].

Модификация данной теории Кембриджской школой (А. Маршалл, А. Пигу) формально выглядит следующим образом:

,- где — доля наличных денежных средств в обращении,

- — размер реального дохода[5].

Принципиально данные подходы отличаются тем, что Фишер придает большое значение технологическим факторам, а представители Кембриджской школы — выбору потребителей. При этом Фишер в отличие от Маршалла и Пигу исключает возможность влияния процентной ставки на спрос на деньги[6].

Несмотря на научное признание, количественная теория денег не выходила за пределы академических кругов. Это было связано с тем, что до Кейнса полноценной макроэкономической теории ещё не существовало, и теория денег не могла получить практического применения. А после своего появления, кейнсианство сразу же заняло господствующее положение в макроэкономике того времени. В эти годы количественную теорию денег развивало лишь небольшое число экономистов, но, несмотря на это, были получены интересные результаты. Так, К. Варбуртон в 1945-53 гг. обнаружил, что увеличение денежной массы приводит к росту цен, а краткосрочные колебания ВВП связаны с предложением денег. Его работы предвосхитили появление монетаризма, однако, научное сообщество не обратило на них особого внимания[1].

Становление монетаризма

В 1950 году М. Фридман возглавил проект в рамках Национального бюро экономических исследований по изучению денежного фактора в деловом цикле. В результате интенсивных эмпирических исследований в 1956 году выходит его знаменитая статья «Количественная теория денег: новая версия»[1]. В 1963 году им в соавторстве с А. Шварц была выпущена фундаментальная работа «Монетарная история Соединенных штатов, 1867-1960», которая оказала огромное влияние на дискуссию 1960-х гг. об экономической политике[7].

В 1963 году выходит знаменитая работа Фридмана, написанная им в соавторстве с Д. Мейселменом «Относительная стабильность скорости денежного обращения и инвестиционный мультипликатор в Соединенных Штатах за 1897-1958 гг.»,которая вызвала бурные дебаты монетаристов с кейнсианцами. Авторы статьи критиковали стабильность мультипликатора расходов в кейнсианских моделях. По их мнению, номинальные денежные доходы зависели исключительно от колебания предложения денег. Сразу же после выхода статьи, их точка зрения была подвергнута жесткой критике со стороны многих экономистов. При этом главной претензией была слабость математического аппарата применяемого в данной работе. Так, А. Блиндер и Р. Солоу позже признали, что такой подход «слишком примитивен для представления любой экономической теории»[1].

В 1968 году выходит статья Фридмана «Роль монетарной политики», оказавшая значительное влияние на последующее развитие экономической науки. В 1995 году Дж. Тобин назвал эту работу как «наиболее значительную из когда-либо опубликованных в экономическом журнале». Эта статья положила начало новому направлению экономических исследований — теории рациональных ожиданий. Под её влиянием кейнсианцам пришлось пересмотреть свои взгляды на обоснование активной политики[7].

Ключевые положения

Спрос на деньги и предложение денег

Предположив, что спрос на деньги аналогичен спросу на другие активы, Фридман впервые применил теорию спроса на финансовые активы к деньгам[8]. Таким образом, он получил функцию спроса на деньги:

,Согласно монетаризму, спрос на деньги зависит от динамики ВВП, а функция спроса на деньги стабильна. При этом предложение денег нестабильно, так как оно зависит от непредсказуемых действий правительства. Монетаристы утверждают, что в долгосрочном периоде реальный ВВП прекратит свой рост, поэтому изменение предложения денег не будет оказывать на него никакого воздействия, повлияв лишь на уровень инфляции. Этот принцип стал базовым для монетаристской экономической политики и получил название нейтральности денег[9].

Монетарное правило

В связи с действием принципа нейтральности денег монетаристы выступали за законодательное закрепление монетаристского правила, заключающегося в том, что денежное предложение должно расширяться с такой же скоростью , как и темп роста реального ВВП. Соблюдение этого правила устранит непредсказуемое влияние антициклической кредитно-денежной политики. По мнению монетаристов, постоянно увеличивающееся денежное предложение будет поддерживать расширяющийся спрос, не вызывая при этом роста инфляции[10].

Несмотря на логичность данного утверждения, оно сразу стало объектом острой критики со стороны кейнсианцев. Они утверждали, что глупо отказываться от активной кредитно-денежной политики, так как скорость обращения денег не стабильна, и постоянный рост денежного предложения может вызвать серьёзные колебания совокупных расходов, действуя дестабилизирующе на всю экономику[10].

Монетаристская концепция инфляции

Монетаристская концепция инфляции

Монетаристская концепция инфляцииПо мнению монетаристов, инфляция возникает в случае, когда темпы роста количества денег превышают темпы роста экономики. В начальный период население не ожидает долговременного роста цен и рассматривает каждое повышение цен как временное. Субъекты экономики продолжают хранить количество наличности, необходимое для поддержания своих потребностей на привычном для них уровне. Однако, если цены продолжают расти, то население начинает ожидать дальнейший рост цен. Так как покупательная способность денег снижается, то они становятся дорогим способом хранения активов, и люди будут стараться уменьшать сумму хранимой наличности. Это поднимает цены, заработную плату и номинальные доходы. В результате реальные денежные остатки продолжают снижаться. На данной стадии цены растут быстрее, чем количество денег. Если темп роста денежной массы стабилизируется, то и темп роста цен также стабилизируется. При этом рост общего уровня цен может показывать разные соотношения с ростом количества денег. При умеренной инфляции цены и денежная масса возрастают, как правило, одинаковыми темпами. При высокой же инфляции цены растут в несколько раз быстрее денежного обращения, приводя к снижению реальных доходов[11].

Естественная норма безработицы

- См. также статью: Natural rate of unemployment (monetarism) (англ.)

Важное место в аргументации монетаристов занимает концепция «естественной нормы безработицы». Под естественной безработицей понимается добровольная безработица, при которой рынок труда находится в равновесном состоянии. Уровень естественной безработицы зависит, как от институциональных факторов (например, от активности профсоюзов), так и от законодательных (например, от минимального размера оплаты труда). Естественная норма безработицы — это уровень безработицы, который удерживает в стабильном состоянии реальную заработную плату и уровень цен (при отсутствии роста производительности труда)[12].

По мнению монетаристов, отклонения безработицы от её равновесного уровня могут происходить только в краткосрочной перспективе. Если уровень занятости выше естественного уровня, то вырастает инфляция, если ниже, то инфляция снижается. Таким образом, в среднесрочной перспективе рынок приходит в равновесное состояние. Исходя из этих предпосылок делаются выводы, что политика в области занятости должна быть направлена на сглаживание колебаний уровня безработицы от её естественной нормы. При этом для уравновешивания рынка труда предлагается использовать инструменты крeдитно-денежной политики[13].

Гипотеза постоянного дохода

В работе 1957 года «Теория функции потребления» Фридман объяснил поведение потребителей в гипотезе постоянного дохода. В этой гипотезе Фридман утверждает, что люди испытывают случайные изменения своего дохода. Он рассматривал текущий доход как сумму постоянного и временного дохода:

Постоянный доход в данном случае аналогичен среднему доходу, а временный доход эквивалентен случайному отклонению от среднего дохода. По мнению Фридмана потребление зависит от постоянного дохода, так как потребители сглаживают колебания временного дохода сбережениями и заёмными средствами. Гипотеза постоянного дохода утверждает, что потребление пропорционально постоянному доходу и математически выглядит следующим образом:

где — постоянная величина[14].

Монетарная теория хозяйственного цикла

Основные положения концепции Фридмана

- Регулирующая роль государства в экономике должна быть ограничена контролем над денежным обращением;

- Рыночная экономика — саморегулирующая система. Диспропорции и другие отрицательные проявления связаны с избыточным присутствием государства в экономике;

- Денежная масса влияет на величину расходов потребителей, фирм. Увеличение массы денег приводит к росту производства, а после полной загрузки мощностей — к росту цен и инфляции;

- Инфляция должна быть подавлена любыми средствами, в том числе и с помощью сокращения социальных программ;

- При выборе темпа роста денег необходимо руководствоваться правилами «механического» прироста денежной массы, которое отражало бы два фактора: уровень ожидаемой инфляции; темп прироста общественного продукта.

- Саморегулируемость рыночного хозяйства. Монетаристы считают, что рыночное хозяйство в силу внутренних тенденций стремится к стабильности, самоналаживанию. Если имеют место диспропорции, нарушения, то это происходит прежде всего в результате внешнего вмешательства. Данное положение направлено против идей Кейнса, призыв которого к государственному вмешательству ведет, по мнению монетаристов, к нарушению нормального хода хозяйственного развития.

- Число государственных регуляторов сокращается до минимума. Исключается или снижается роль налогового, бюджетного регулирования.

- В качестве главного регулятора, воздействующего на хозяйственную жизнь, служат «денежные импульсы» — регулярная денежная эмиссия. Монетаристы указывают на взаимосвязь между изменением количества денег и циклическим развитием хозяйства. Эта идея обосновывалась в опубликованной в 1963 году книге американских экономистов Милтона Фридмана и Анны Шварц «Монетарная история Соединенных Штатов, 1867—1960». На основе анализа фактических данных здесь был сделан вывод о том, что от темпов роста денежной массы зависит последующее наступление той или иной фазы делового цикла. В частности, нехватка денег выступает главной причиной возникновения депрессии. Исходя из этого, монетаристы полагают, что государство должно обеспечить постоянную денежную эмиссию, величина которой будет соответствовать темпу прироста общественного продукта.

- Отказ от краткосрочной денежной политики. Поскольку изменение денежной массы сказывается на экономике не сразу, а с некоторым опозданием (лагом), следует кратковременные методы экономического регулирования, предложенные Кейнсом, заменить на долгосрочную политику, рассчитанной на длительное, постоянное воздействие на экономику.

Итак, согласно взглядам монетаристов деньги являются главной сферой, определяющей движение и развитие производства. Спрос на деньги имеет постоянную тенденцию к росту (что определяется, в частности, склонностью к сбережениям), и чтобы обеспечить соответствие между спросом на деньги и их предложением, необходимо проводить курс на постепенное увеличение (определенным темпом) денег в обращении. Государственное регулирование должно ограничиваться контролем над денежным обращением.

Основные представители: Милтон Фридман, Карл Бруннер, Алан Мельтцер, Анна Шварц.

Монетаризм на практике

Денежное таргетирование

Первым этапом проведения политики монетаризма Центральными Банками стало включение денежных агрегатов в свои эконометрические модели. Уже в 1966 году ФРС США начала изучать динамику денежных агрегатов. Распад Бреттон-Вудской системы способствовал распространению монетаристской концепции в денежно-кредитной сфере. Центральные Банки крупнейших стран перестали таргетировать валютный курс в пользу денежных агрегатов. В 1970-х годах ФРС США в качестве промежуточной цели выбрала агрегат М1, а в качестве тактической цели – процентную ставку по федеральным фондам. После США Германия, Франция, Италия, Испания и Великобритания объявили об ориентирах прироста денежной массы. В 1979 году европейские страны пришли к соглашению о создании Европейской Валютной Системы, в рамках которой обязались удерживать курсы своих национальных валют в определенных пределах. Это привело к тому, что крупнейшие страны Европы проводили таргетирование, и валютного курса и денежного предложения. Небольшие страны с открытой экономикой, типа Бельгии, Люксембурга, Ирландии и Дании продолжали таргетировать только валютный курс. При этом в 1975 году большинство развивающихся стран продолжало поддерживать какую-либо разновидность фиксированного курса. Однако, начиная с конца 1980-х годов денежное таргетирование начало уступать свои позиции инфляционному таргетированию. А уже к середине 2000-х годов большинство развитых стран перешло к политике определения целевого ориентира инфляции, а не денежных агрегатов[1].

Примечания

- ↑ 1 2 3 4 5 6 Моисеев С. Р. Взлет и падение монетаризма (рус.) // Вопросы экономики. — 2002. — № 9. — С. 92-104.

- ↑ М. Блауг. Экономическая мысль в ретроспективе. — М.: Дело, 1996. — С. 181. — 687 с. — ISBN 5-86461-151-4

- ↑ Сажина М. А., Чибриков гг. Экономическая теория. — 2-е издание, переработанное и дополненное. — М.: Норма, 2007. — С. 516. — 672 с. — ISBN 978-5-468-00026-7

- ↑ Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. — М.: Аспект Пресс, 1999. — С. 548-549. — 820 с. — ISBN 5-7567-0235-0

- ↑ 1 2 Сажина М. А., Чибриков гг. Экономическая теория. — 2-е издание, переработанное и дополненное. — М.: Норма, 2007. — С. 517. — 672 с. — ISBN 978-5-468-00026-7

- ↑ Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. — М.: Аспект Пресс, 1999. — С. 551. — 820 с. — ISBN 5-7567-0235-0

- ↑ 1 2 Б. Сноудон, Х. Вэйн. Современная макроэкономика и её эволюция с монетаристской точки зрения: интервью с профессором Милтоном Фридманом. Перевод из Journal of Economic Studies (рус.) // Эковест. — 2002. — № 4. — С. 520-557.

- ↑ Мишкин Ф. Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. — М.: Аспект Пресс, 1999. — С. 563. — 820 с. — ISBN 5-7567-0235-0

- ↑ С. Н. Ивашковский. Макроэкономика: Учебник. — 2-е издание, исправленное, дополненное. — М.: Дело, 2002. — С. 158-159. — 472 с. — ISBN 5-7749-0178-5

- ↑ 1 2 К. Р. Макконел, С. Л. Брю. Экономикс: прнципы, проблемы и политика. — перевод с 13-го английского издания. — М.: ИНФРА-М, 1999. — С. 353. — 974 с. — ISBN 5-16-000001-1

- ↑ Курс экономической теории / Под ред. Чепурина М. Н., Киселёвой Е. А. — Киров: АСА, 1995. — С. 428-431. — 622 с.

- ↑ М. Блауг. Экономическая мысль в ретроспективе. — М.: Дело, 1996. — С. 631-634. — 687 с. — ISBN 5-86461-151-4

- ↑ Сажина М. А., Чибриков гг. Экономическая теория. — 2-е издание, переработанное и дополненное. — М.: Норма, 2007. — С. 483. — 672 с. — ISBN 978-5-468-00026-7

- ↑ Н. Г. Мэнкью. Макроэкономика. — М.: МГУ, 1994. — С. 602-604. — 736 с. — ISBN 5-211-03213-6

dic.academic.ru

Монетаризм

Санкт-Петербургский Государственный Университет

Экономический факультет

Кафедра финансов и кредита

Курсовая работа по теме:

Монетаризм

Выполнил:

Студент 2 курса

Кафедры бухгалтерского учета,

анализа и аудита

Чижов А. О.

Научный руководитель:

Канаев А. В.

Санкт-Петербург 2001

Оглавление

Введение

Поиск новых подходов __________________________________________________ 6

Исходные постулаты____________________________________________________ 7

Уравнение обмена И. Фишера____________________________________________ 9

Кембриджская формула_________________________________________________ 11

Спрос на деньги_______________________________________________________ 12

Предложение денег____________________________________________________ 14

Как достичь равновесия? ______________________________________________ 16

Деньги и цены_________________________________________________________ 18

Ожидания и инфляция__________________________________________________ 20

Денежное правило Фридмена____________________________________________ 21

Монетаризм и кейнсианство ___________________________________________ 24

Монетаристские рецепты и российская экономика__________________________ 25

Краткие выводы _________________________________________________ 29

Введение

Монетаризм — школа экономической мысли, отводящая деньгам определяющую роль в колебательном движении экономики. Монетарный — значит денежный (money — деньги, monetary — денежный). Главную причину нестабильности экономики представители этой школы усматривают в неустойчивости денежных параметров.

В центре внимания монетаристов находятся денежные категории, денежно-кредитные инструменты, банковская система, денежно-кредитная политика. Они рассматривают эти процессы и категории, чтобы выявить связь между объемом денежной массы и уровнем совокупного дохода. По их мнению, банки — ведущий инструмент регулирования, при непосредственном участии которого изменения на денежном рынке трансформируются в изменения на рынке товаров и услуг.

Можно сказать, что монетаризм — это наука о деньгах и их роли в процессе воспроизводства. Это теория, обосновывающая специфические методы регулирования экономики с помощью денежно-кредитных инструментов.

Монетаризм представляет собой одно из наиболее влиятельных течений в современной экономической науке, относящееся к неоклассическому направлению. Он рассматривает явления хозяйственной жизни преимущественно под углом зрения процессов, протекающих в сфере денежного обращения.

Термин «монетаризм» был введен в современную литературу Карлом Бруннером в 1968 г. Обычно он применяется для характеристики экономической школы (преимущественно Чикагской), утверждающей, что совокупный денежный доход оказывает первоочередное влияние на изменение денежной массы.

Первоначально Монетаризм отождествлялся с антикейнсианством, что подтверждается названием некоторых работ видных представителей монетаристкой теории (книга Г. Джонсана «Кейнсианская революция и монетаристская контрреволюция»).

Одновременно с критикой кейнсианской макроэкономической теории и экономической политики, монетарную теорию определения уровня национального дохода и теорию цикла, со своими сторонниками разработал лидер монетаристов Милтон Фридмен (родился в 1912 г.) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 1976 г., присужденной «за исследование в области потребления, истории и теории денег». Уроженец Нью-Йорка, закончил Рутгерский (1932) и Чикагский (1934) университеты. До 1935 г. является ассистентом-исследователем Чикагского университета, затем становится сотрудником Национального комитета по ресурсам, а с 1937 г. — сотрудником Национального бюро экономических исследований. В 1940 г. преподает в университете Висконсина, в 1941—1943 гг. — сотрудник Министерства финансов в составе группы исследователей в области налогов. С 1943 до 1946 г. занимает должность заместителя директора группы статистических исследований военной сферы в Колумбийском университете, где и получил (1946) степень доктора.

В 1946 г. возвращается в Чикагский университет в качестве профессора экономики, оставаясь в этой должности и поныне. А мировую известность ему принесли, прежде всего, труды по монетаристской тематике. В их числе изданный под его редакцией сборник статей «Исследования в области количественной теории денег» (1956) и книга, изданная в соавторстве с Анной Шварц «История денежной системы США, 1867—1960» (1963). Фридменовская монетарная концепция, говоря словами американского экономиста Г. Эллиса, привела к «повторному открытию денег» из-за почти повсеместно растущей, особенно в последний период, инфляции.

Последовавший за этим рост влияния и популярности монетаризма, особенно в США и Великобритании, где он был принят в качестве основной теории при разработке экономической политики, связан с обострением инфляционных процессов и их воздействием на состояние экономики.

За более чем три десятилетия существования монетаризм расширил свое влияние, претерпел определенные изменения. Он стал претендовать на роль универсальной общеэкономической доктрины, способной решить такие экономические проблемы, как эффективность экономического регулирования, роль государства в экономической жизни и т.п. Монетаризм широко пропагандируется его представителями как кредитно-денежная политика, специально направленная на контроль роста денежной массы.

Значительное влияние на формирование монетаристской теории оказали американские экономисты 20-40-х годов Г. Саймонс, И.Фишер, Ф. Найт и др. Они придавали большое значение сфере денежного обращения, которую впоследствии недооценивали кейнсианцы. Именно поэтому одной из заслуг монетаристов ряд западных исследователей считает «реабилитацию» денег в системе экономических категорий. Определенную респектабельность монетаризму придают ссылки на А.Смита и основоположников количественной теории денег Д. Рикардо, Д. Юма, Р. Кантилона, Г.Тортона.

Внимание к монетаристской теории возросло со второй половины 70-х — начала 80-х гг. В этот период обнаружилось, что кейнсианские методы дают сбои. Начался поиск новых подходов к восстановлению экономического равновесия. У Кейнса наиболее острой проблемой, поставленной в центр анализа, была безработица, обеспечение занятости и экономического роста. Теперь на первый план выдвинулась задача регулирования инфляции.

Рост потребительских цен в странах Запада перешагнул десятипроцентную отметку, составив в 1974—1975 гг. в Великобритании 16— 24%, в США— 9—11%. Инфляционные процессы в США— экономическом и финансовом центре капиталистического мира — инициировали всплески цен в других странах.

Многомиллионная безработица при одновременном росте инфляции и падающем или застойном производстве означала появление нового, неизвестного ранее феномена, получившего название

«стагфляция» (стагнация плюс инфляция). Создался своего рода замкнутый круг. Государственная поддержка убыточных предприятий не способствовала выходу из кризисного состояния. Инвестиционные средства, в которых нуждались новые производства, расходовались понапрасну.

В спорах и дискуссиях экономистов возникали самые различные трактовки причин инфляции и стагфляции. Многие по-прежнему считали, что надо регулировать спрос, но расходились относительно того, как это делать. Меры, направляемые на текущий ремонт хозяйственного механизма, игнорировали задачи долгосрочной политики.

Среди экономистов стал популярен лозунг «Назад к Смиту», что означало отказ от методов активного государственного вмешательства и регулирования, поспешную разработку новой доктрины.

Наибольшее же внимание привлекли взгляды и предложения теоретиков монетаристской школы и сторонников теории «экономики предложения». Они оказали заметное влияние на формирование официальных доктрин и экономическую политику западных держав.

Следует заметить, что с монетаристскими концепциями сторонники этого направления и их признанный глава Милтон Фридмен выступали еще в 50-х гг., но тогда их предложения и выводы особой популярностью не пользовались. Они были востребованы позже, когда на повестку дня выдвинулись новые проблемы.

Чтобы представить концепцию Фридмена, выделим исходные положения, в той или иной мере разделяемые его сторонниками.

1.Признание устойчивости денежного хозяйства. Рыночная экономика, по мнению монетаристов, сама в силу внутренних тенденций и условий стремится к стабильности, к саморегулированию. Система рыночной конкурен

mirznanii.com