Статья «Методы изучения семьи»

Методы изучения семьи

Л.А. Кожевникова

Поскольку взаимодействие семьи и школьного учреждения играет важную роль в развитии ребёнка, необходимо детальное изучение семьи.

В последние годы усилилось внимание к изучению семьи как воспитательного института со стороны педагогики, психологии, социологии и других наук. Однако возможности учёных в исследовании ограничены в связи с тем, что семья представляет собой достаточно закрытую ячейку общества, неохотно посвящающую посторонних во все тайны жизнедеятельности, взаимоотношений, ценностей, которые она исповедует.

Методы изучения семьи представляют собой инструменты, с помощью которых собираются, анализируются, обобщаются данные, характеризующие семью, вскрываются многие взаимосвязи и закономерности домашнего воспитания.

Среди методов изучения семьи достаточно распространёнными стали

— социологические опросы,

— интервьюирование и анкетирование.

Метод интервью требует создания условий, располагающих к искренности респондентов. Продуктивность интервью возрастает, если оно проводится в неформальной обстановке, контакты педагога и испытуемых окрашены личными симпатиями.

Метод анкетирования (письменный опрос) позволяет собрать много данных, интересующих педагога. Этот метод отличается известной гибкостью по возможности получения и обработке полученного материала.

В работе по изучению семьи необходимо использовать контактное проведение анкетирования, т.е. сам педагог организует анкетирование и собирает опросные листы.

Изучение опыта семейного воспитания реализуется с помощью различных методов, среди которых наиболее распространёнными являются методы беседы и наблюдения.

Беседа отличается от интервью большей свободой и в организации, и в содержании, более неформальной атмосферой и отношениями между собеседниками. Но это не значит, что беседа не должна быть организована заранее. В соответствии с намеченной целью педагог продумывает план беседы, вычленяет ключевые вопросы. В ходе беседы можно получить необходимые сведения о таких моментах домашнего воспитания, которые для постороннего взгляда скрыты. Это гибкий, целенаправленный, оперативно корректируемый метод. Беседа нужна для подтверждения, конкретизации или опровержения каких-то гипотетических выводов, сделанных на основе предварительного изучения опыта семейного воспитания с помощью других методов. Для успешного проведения беседы надо обладать способностью располагать к себе, вызвать доверие умением направлять разговор в нужное русло.

Педагогу важно пользоваться методом эмпатического слушания (К. Роджерс, Т. Гордон), суть которого — создание атмосферы заинтересованного разговора, совместного поиска истины (а не утверждение своей правоты, как часто бывает в массовой практике). Важным условием эмпатического слушания является выработка наблюдательности. Педагог должен обращать внимание не только на слова собеседника, их интонацию, но и на жесты, мимику. По выражению лица собеседника, изменению отношения к задаваемым вопросам можно судить о психологическом состоянии, поэтому необходимо проявлять такт, стремиться сохранять доверительные отношения.

В процессе беседы родители должны чувствовать, что у педагога нет иной цели, кроме оказания помощи. Это будет способствовать росту доверия и повышать педагогическую эффективность беседы. Следует проявлять осторожность в оценке личностных качеств членов семьи, особенно ребёнка, уметь акцентировать положительные свойства, создать определённую «педагогическую надежду» у родителей.

Наблюдение как метод изучения семьи характеризуется целенаправленностью. Педагог заранее определяет, с какой целью, когда, в какой ситуации предстоит наблюдать родителей, их взаимодействие с ребёнком. Обычно это бывает в часы утреннего приёма и во время ухода ребёнка из школы (легче в начальной школе). Наблюдательному педагогу бросаются в глаза многие особенности взаимоотношений взрослого и ребёнка, по которым можно судить о степени их эмоциональной привязанности, культуре общения. По тому, о чём расспрашивают родители ребёнка вечером, какие наказы дают ему утром, можно сделать вывод о приоритетах семейного воспитания, об отношении к школьному учреждению. Показателен интерес родителей к детским работам, советам и рекомендациям, помещенным на информационном стенде.

Педагог должен использовать не только наблюдение со стороны, но и включённое наблюдение, т.е. создавать

-совместный труд;

-досуг;

-занятия с родителями и детьми.

В процессе включённого наблюдения педагог может увидеть те семейные стороны воспитания, которые при внешнем наблюдении нередко бывают скрыты.

Следует помнить, что в неформальной обстановке и взрослые, и дети раскрываются разными своими гранями, поэтому рекомендуется вовлекать родителей, других членов семьи:

— в подготовку и проведение праздников, развлечений;

— в организацию экскурсий.

Обычно в таких ситуациях все взрослые чувствуют себя ответственными за детей (а не только за своего ребёнка), их деятельность, безопасность, стараются активно проявить себя, поэтому педагог видит многие воспитательные приёмы своих помощников, что даёт основание судить о стиле, методах домашнего воспитания.

Анализ результатов наблюдения, подкреплённый данными, полученными с помощью других методов, прольёт свет на причину многих «плюсов» и «минусов» в развитии ребёнка, даст возможность определить линии взаимодействия с семьёй, усилить свою образовательную работу в классе по этому направлению. Изучение семьи должно вестись последовательно, системно, поэтому необходимо наметить направления работы, своеобразный план. В качестве примерного плана предлагаем вам план, составленный с учётом рекомендаций учёных (В.В.Котырло и С.А. Ладывир):

1. Состав семьи, профессии, образовательный уровень родителей, других взрослых членов семьи, принимающих участие в воспитании ребёнка.

2. Общая семейная атмосфера, особенности взаимоотношений между членами семьи:

— дружелюбный тон общения друг к другу;

— изменчивый, противоречивый характер отношений;

— своеобразная автономность каждого члена в семье.

3. Цель домашнего воспитания ребёнка.

4. Степень осознания родителями особой роли школьного периода в формировании личности ребёнка.

5. Приоритеты семьи в воспитании ребёнка: здоровье, развитие нравственных качеств, умственных, художественных способностей, образование ребёнка.

6. Уровень психолого-педагогических знаний, практических умений родителей:

— наличие определённых знаний и готовность к их пополнению, углублению;

— ограниченность знаний и податливость к педагогическому просвещению;

— низкий уровень знаний и негативное отношение к их приобретению.

7. Особенности воспитательных воздействий:

— участие всех взрослых в воспитании, степень согласованности воспитательной деятельности;

— непоследовательность, несогласованность воспитания, наличие конфликтов по поводу воспитания; член семьи, преимущественно выполняющий воспитательную функцию;

— отсутствие воспитания как целенаправленного воздействия, условий для полноценного развития ребёнка.

8. Организация современных форм деятельности в семье:

— общность во всех семейных делах, вовлечение ребёнка в семейные дела, заботы;

— дифференциация обязанностей среди взрослых, эпизодическое привлечение ребёнка к семейным делам;

— разобщённость взрослых в семейных делах, изоляция ребёнка от семейных дел и забот.

9. Отношение семьи к школьному учреждению:

— высоко оценивают образовательные возможности школы и готовы сотрудничать;

— настороженно и недоверчиво относятся к школе, не видят необходимости сотрудничества;

— перекладывают все воспитательные функции на школу, к сотрудничеству не готовы;

— безразлично относятся к школе, к воспитанию собственного ребёнка.

Каждый педагог должен помнить: по результатам единичного наблюдения делать выводы о специфике домашнего воспитания нельзя: необходимо наблюдать изучаемое явление многократно, в сходных и разных условиях.

Таким образом, педагог изучает семью, опыт семейного воспитания, преследуя, прежде всего, интересы ребёнка. На основе полученных материалов можно решать задачи взаимодополнения семейного и школьного воспитания, повышения результативности и того и другого.

infourok.ru

3.1. Методы изучения семейной истории

Анализируя ход семейной истории, стадии развития семьи, паттерны взаимоотношений, переходящие в новые поколения, и события, предшествующие кризису, удобно использовать две взаимодополняющие методики — “Генограмму” [Bowen, 1978; Carter & McGoldrick Orfanidis, 1976; Guerin & Pendagast, 1976; McGoldrick, 1977; Pendagast & Sherman, 1977; Brandt, 1980; McGoldric & Gerson, 1985] и “Линию времени” (The Time Line) [Stanton, 1992].Генограмма представляет собой форму семейной родословной, на которой записывается информация о членах семьи, по крайней мере в трех поколениях. Генограммы показывают семейную информацию графически, что позволяет быстро охватить сложные семейные паттерны, и являются богатым источником гипотез о том, как клинические проблемы могут быть связаны с семейным контекстом и развитием во времени. Для терапевтических записей генограмма обеспечивает краткое резюме, позволяющее терапевту, не знакомому со случаем, быстро воспринять большое количество информации о семье и получить представление о ее потенциальных проблемах.

В отличие от других форм исследовательской записи, генограмма позволяет постоянно вносить добавления и корректировку при каждой встрече с семьей. Она дает возможность терапевту держать в голове большое количество членов семьи, их взаимоотношения и ключевые события семейной истории.

“Генограмма не является тестом и не содержит клинических шкал. Скорее, она представляет собой субъективный инструмент генерирования клинических гипотез для дальнейшей системной оценки” [McGoldric & Gerson, 1985]. В терапевтическую практику генограмма была введена Мюррэем Боуэном. Она служит для анализа семейной истории с позиции системной теории. Список используемых в генограмме символов представлен в приложении 1, примеры генограмм даются в главах 2 и 4.

В сочетании с генограммой обычно используется список важных событий семейной истории или методика “линия времени”, в которой события расположены вдоль временной оси. Методика довольно проста: по горизонтали прочерчивается линия времени с отметкой лет, месяцев и даже дней, на усмотрение терапевта. Проводятся вертикальные линии, и над ними указываются события жизненного цикла. Например: “Николай потерял работу”, “Мария и Владимир поженились”, “Отец Сергея умер” и т.д. Эта методика позволяет организовать трудно сопоставимую информацию о семейной истории в более удобной графической форме. Особенно важной эта методика становится при размышлении терапевта о том, почему семья пришла за помощью именно сейчас, а не годом раньше или позже. Что изменилось в семье? Что стало другим во внешних связях семьи? Что заставило семью искать помощи в это особое время? В чем состоит пусковой момент кризиса?

Кроме простого варианта “линии времени”, можно использовать эту методику, объединяя ее со способами изображения семейной структуры и взаимоотношений. Это позволяет отразить ход изменений важнейших параметров семейной системы во времени. Например, на рис. 3.1.1 изображено сочетание линии времени с генограммой. На рисунке отражен довольно типичный случай отказа семилетнего мальчика от посещения школы. Момент вступления в брак был выбран за нулевую точку. Двойная линия между супругами показывает близкие взаимоотношения. На втором и четвертом году брака рождаются дети. Тройная линия между матерью и новорожденными отражает очень близкие взаимоотношения ребенка с матерью, нормальные для этого возраста. И до десятого года брака семья представляет собой хорошо функционирующую систему. Вначале этого года муж терпит крупную профессиональную неудачу, становится депрессивным, замыкается в себе, все больше отдаляясь от детей, особенно от младшего сына. Начинаются серьезные конфликты между супругами. Отношения матери и сына опять становятся чрезмерно близкими, “запутанными”, что для детей такого возраста уже является проблемой. Вскоре мальчику исполняется семь лет, ему пора идти в школу, но он отказывается, так как это повлечет за собой увеличение дистанции между ним и матерью, что, возможно, в этот трудный для семьи период интуитивно расценивается как опасность для них обоих. Отказ мальчика посещать школу приводит семью к специалисту и, может быть, адресован также его отцу, который должен отложить в сторону свои неприятности и помочь матери и сыну.

studfiles.net

МЕТОД ИСТОРИИ СЕМЬИ В КАЧЕСТВЕННОЙ СОЦИОЛОГИИ

METHOD OF HISTORY OF FAMILY IN QUALITATIVE SOCIOLOGY

Mikhail Nenashev

doctor of philosophical Sciences, Professor, Department of sociology and social psychology

Vyatka state University,

Russia, Kirov

АННОТАЦИЯ

Метод истории семьи определяется как исследование способов решения семьей возникающих в течение ее существования проблемных ситуаций, имеющих объективные основания.

Семья предстает местом соединения носителей различных, вплоть до несоизмеримости, габитусов. Это приводит к отсутствию предопределенности в выборе способов решения проблемных ситуаций и превращает историю семьи в то, что создается и конструируется во времени усилиями действующих лиц.

ABSTRACT

The family history method is determined as the study of ways to solve problematic situations arising during the existence and having an objective basis by the family.

The family is a place of connection of different habitus to the extent of incommensurability. It leads to a lack of determinism in the choice of ways to solve problematic situations and transforms the family history into what is created and constructed in time by efforts of participants.

Ключевые слова: история семьи; качественная социология; супружеская семья; габитус; точка бифуркации; атомизация общества.

Keywords: history of family; qualitative sociology; conjugal family; habitus; bifurcation point; atomization of society.

В литературе история семьи понимается как вид качественного исследования, но часто отождествляется с описанием истории многопоколенной семьи как «субъекта трансформации и воспроизводства различных социальных институтов, практик, представлений, значений, правил, а также социальных процессов и отношений, складывающихся в социальных средах» [3, с. 267]. Это ведет, как правило, к использованию генеалогического метода. Но с другой стороны, признается, что «генеалогия как рассказ о семейном прошлом становится предметом научных исследований в рамках исторической науки» [3, с. 269].

Нам же представляется перспективным понимание метода истории семьи, которое учитывает все большую атомизированность современного общества. В этом случае уместно перенести акцент в анализе с роли семьи как звена обширной системы межпоколенческих, экономических, символических и др. связей, – на нее самое и ее внутренний мир как особого микрокосма.

Опираясь на определение, которое дает Энтони Гидденс нуклеарной семье [2, с. 156], введем понятие супружеской семьи. Это – мужчина и женщина, находящиеся в брачном союзе, ведущие совместно домашнее хозяйство, бездетные или имеющие собственных, или приемных детей. Учитывая реалии российской действительности, добавим, что с супружеской парой могут разделять жилую площадь их взрослые дети, создавшие либо еще не создавшие собственные семьи, а также кто-то из родителей того или иного члена супружеской пары.

Случай, когда с супругами живут их взрослые дети и (или) их родители, нужно отличать от того, что Гидденс называет расширенной семьей, когда близкие родственники – бабушки, дедушки, братья и их жены, сестры и их мужья, тети, дяди, племянники и племянницы, – живут вместе либо находятся в близком постоянном контакте [2, с. 156].

Различие состоит в том, что в первом случае совместное проживание супругов с взрослыми детьми и (или) родителями является вынужденным из-за невозможности в силу тех или иных причин решить жилищные проблемы, или неспособности жить самостоятельно по состоянию здоровья. В случае расширенной семьи, которую Гидденс, кстати, связывает не современным, а с традиционным обществом, речь идет о большой семье с иерархическим распределением ролей и до известной степени единым бюджетом.

Исходя из понимания супружеской семьи как особого микрокосма, мы будем определять метод истории семьи как исследование способов решения супружеской семьей проблемных ситуаций, имеющих объективные основания.

Речь идет, во-первых, о проблемах психологического характера: подростковый кризис, чреватый отчуждением детей и родителей друг от друга; претензии родителя одного из супругов (тещи или свекрови) на роль главы семьи из-за господства в сознании деревенских стереотипов внутрисемейных связей; напряженность отношений из-за тесноты совместного проживания; так называемый кризис среднего возраста мужчины, когда совершается переоценка прожитой жизни и «наверстывание упущенного», что нередко оборачивается супружескими изменами или неравнодушием к алкоголю; кризис «опустевшего гнезда», когда взрослые дети начинают самостоятельную жизнь, и супружеская семья остается предоставленной самой себе, и т. д.

Во-вторых, речь идет о проблемах экономического характера, связанных с потерей работы одного или обоих членов супружеской пары из-за закрытия предприятия или сокращения (оптимизации) штатов, либо утраты трудоспособности.

Выбираемые способы решения такого рода проблем можно рассматривать как основные вехи, из которых складывается жизнь супружеской семьи в качестве некой истории. Предметом исследования в этом случая будет последовательность во времени способов решения выше указанных проблем.

Важным обстоятельством для такого понимания истории семьи является то, что супружеская семья оказывается местом (топосом), где соединяются, но не сливаются жизненные установки и способы восприятия мира двух больших групп людей. Одна из них находится в родственных отношениях с супружеской парой на основе кровной связи (матери, отцы, братья и сестры, дети и т. д.), другая – на основе заключения брака. В последнем случае родители, братья, сестры и другие кровные родственники одной стороны становятся родственниками противоположной стороны.

Данную сторону дела – соединение, но не слияние жизненных установок и способов восприятия мира – весьма экспрессивно подчеркивает Юрий Трифонов в повести «Другая жизнь»: «Всякий брак – не соединение двух людей, как думают, а соединение или сшибка двух кланов, двух миров. Всякий брак – двоемирие. Встретились две системы в космосе и сшибаются намертво, навсегда» [4, c. 106].

Родственников супружеской пары можно также рассматривать в виде совокупности представителей разных поколений. Речь идет об убывающем на глазах военном поколении, выросшем в «коммуналках» и на «карточках», потерять которые было смерти подобно, считающем, что праздник, это когда буханка хлеба на столе; о поколении, выросшем в эпоху так называемого развитого социализма, и оказавшемся в мировоззренческом вакууме в результате постперестроечных преобразований; современном поколении, «делающим деньги» с упорством, достойным лучшего применения; наконец о взрослеющем поколении их детей, погруженных в мир гаджетов и айподов. Очевидно, что за всеми этими человеческими типами тоже стоят различия (вплоть до сшибок) способов восприятия мира.

В теоретическом плане выражения «жизненные установки», «способы восприятия мира» являются скорее метафорами, чем понятиями. Правильнее будет использование понятия габитуса (habitus), которое вслед за Эдмундом Гуссерлем использует Пьер Бурдье. Габитус – это совокупность бессознательно подразумеваемых принципов поведения в определенных жизненных ситуациях: готовность думать и реагировать определенным способом. Габитус есть результат интериоризации особенностей бытия определенного социального класса или слоя. Так, условия существования рабочих отличаются от условий существования представителей бизнеса, и эти отличия формируют различие в привычках и предрасположениях, стереотипах поведения, мировоззренческих ценностях. Габитус имеет тенденцию к постоянству и защищается от изменений посредством бессознательного отбора информации с учетом накопленного опыта [1].

Мы все же будем использовать выражения «жизненные установки», «способы восприятия мира» и «габитус» как близкие по смыслу понятия. Таким образом, супружеская семья предстает в качестве своего рода перекрестка различных, зачастую несоизмеримых (то есть буквально – не имеющих общей меры) жизненных установок, способов восприятия мира, габитусов.

Нужно признать, что в большинстве случаев, не смотря на все расхождения, вполне возможна определенная общность ценностей и установок, поддерживаемая, кстати, соответствующими социальными институтами, эта общность обеспечивает сохранение как супружеских пар, так и родственных отношений.

Отметим в скобках, что само знание, что данный человек является пусть даже некровным, но все же родственником (например, мужем сестры), сразу меняет к нему отношение, что выражается в добровольном накладывании на себя соответствующих обязательств, может быть даже стесняющих прежнюю свободу действий, но представляющихся совершенно естественными.

Представим, что сюжет известной пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта» повернулся так, что враждующие семейные кланы вовремя обнаружили, что юноша и девушка уже обвенчаны, пусть тайно, но вполне законным образом. Оба клана сразу осознали бы себя родственниками, и тогда выяснение отношений, вплоть до смертельных поединков, превратилось бы в нечто неуместное и не укладывающееся в сознании. Вспомним слова монаха Лоренца, согласившегося обвенчать Ромео и Джульетту: «От этого союза – счастья жду, В любовь он может превратить вражду» [5].

Таким образом, с одной стороны, мы имеем соединение различных способов восприятия реальности, но с другой стороны, речь идет все же о соединении, а значит возникновении пусть хрупкого и отнюдь не гарантированного от распада (вспомним статистику разводов), но все же единства.

Нам представляется чрезвычайно важной эта ситуация соединения различного. Дело в том, что это событие (необязательно в виде непосредственного сожительства) носителей различных габитусов привносит момент непредсказуемости и случайности в выбор способа решения проблемной ситуации супружеской семьей. Здесь уместна аналогия с точками бифуркации в синергетике, когда малейшие случайные обстоятельства определяют направление дальнейшего развития системы, необратимо перекрывая возможности иных направлений. В нашем случае роль случайных обстоятельств играет сложившееся к данному моменту времени соотношение габитусов членов семьи и ее ближайшего окружения.

Однако аналогия с синергетикой уместна лишь до известной степени. Неустранимым является фактор свободного выбора действующими лицами способа решения проблемы в сложившихся условиях. Важно, что соотношение габитусов и свободный выбор привносит непредсказумость в определение способа решения проблемных ситуаций перед лицом возможных вариантов. Отсутствие предопределенности и, наоборот, наличие целого веера возможных решений одной и той же проблемной ситуации превращает историю семьи в нечто конструируемое действующими лицами, или иначе – в то, что создается здесь и сейчас на свой страх и риск.

Только в качестве уже осуществившегося выбор решения проблемной ситуации может быть объяснен на основе так называемых причин и объективных оснований (по принципу – а как же могло быть иначе?). Подчеркнем этот момент – объяснение сделанного выбора на основе причинных связей возможно только post factum.

Сделаем теперь следующий шаг. Нам представляется, что оппозицию различия и единства габитусов можно поставить в параллель различению, проводимому Альфредом Шюцем между отношением к другому человеку как носителю типичных ролей или функций (в нашем случае речь пойдет о номенклатуре родственных связей) и отношением к другому как уникальной индивидуальности. В последнем случае «каждый участвует во внутренней жизни другого», оба разделяют «живое настоящее», а жизненный опыт каждого оказывается «частью автобиографии, элементом личной истории» [6, с. 552–553]. При этом номенклатура родственных связей сохраняется в качестве того, что всего лишь «имеется в виду».

Можно, конечно, воспринимать вот этого человека в качестве тестя, father-in-law (отца по закону). И относиться к нему с должным почтением. Но если вы вместе сложили баню на садовом участке, деля пополам труд, пот и мозоли, то тесть из просто родственника превратится в человека, которого, оказывается, вам, выросшему без отца, не хватало всю жизнь.

Таким образом, следуя параллельно Щюцу, можно выделить во всей необозримой совокупности родственников тех, кого мы назовем кругом живого общения. Сюда войдут не только члены супружеской семьи, но и родственники, с которыми вместе проводят праздники, которые в трудных жизненных обстоятельствах одолжат нужную сумму без всяких расписок, или просто придут в гости «на пироги», получая от общения взаимное удовлетворение.

Может выясниться, что круг живого общения не так уж широк, а само общение является эпизодическим и случайным. Рассматривая под этим углом зрения достаточно большое количество случаев, мы получим представление о том, насколько далеко зашла (или, наоборот, не зашла) атомизация того социального слоя, представителями которого являются исследуемые супружеские семьи. Предельной можно считать ситуацию, когда атомизация захватывает отношения между членами супружеской пары, которые фактически превращаются в проживающих на одной площади соседей. Но, разумеется, в большинстве случаев дело не заходит так далеко. По крайней мере между самыми близкими родственниками и внутри супружеских пар сохраняется, как выразился бы Макс Вебер, шанс понять другого и быть понятым другим.

Итак, мы ввели понятие круга живого общения. Очевидно, что этот круг имеет более или менее четкую границу. И важно то, в него войдут те родственники, интервью с которыми, наряду с интервью с членами супружеской семьи, даст достаточно всестороннее изображение ее жизни. В том числе в виде описания проблемных ситуаций и оценок тех способов их решения, которые супружеская семья оказалась способной найти на соответствующем повороте своей истории.

Опираясь на приведенные соображения, можно наметить следующие этапы исследования истории супружеской семьи.

Сначала составляется список членов супружеской семьи, а также родственников со стороны мужа и со стороны жены. На основе этого списка можно перейти к определению тех, кто входит в «круг живого общения». Этот круг, как представляется, можно определить посредством социометрического опроса. Затем, опираясь на его результаты, выделить ту микрогруппу, состоящую из взаимно выбирающих друг друга для общения родственников, в которую входит супружеская семья.

С выявленными таким способом членами круга живого общения проводятся биографические интервью, в которых обязательной, но не акцентируемой специально темой должны быть отношения рассказчиков к различным проблемным обстоятельствам и перипетиям жизни исследуемой супружеской семьи.

Наконец, все интервью соединяются в общую картину, которая позволит представить историю супружеской семьи в виде последовательности во времени способов решения тех имеющих объективный характер проблем, на которые мы указали в начале.

Впрочем, можно ограничиться всесторонним рассмотрением какой-то одной проблемной ситуации по методу кейс-стади, например ситуации подросткового кризиса, с которым сталкиваются все или почти все семьи.

Если собрать воедино представленные рассуждения об истории семьи как последовательности способов решений (или отсутствий решений) проблемных ситуаций, а также рассуждения о круге живого общения, который может оказаться весьма широким или ужиматься до эпизодических и случайных контактов, то обнаружится, что общим контекстом всех этих рассуждений является то, что мы ранее обозначили несколько вскользь. Это – проблема атомизации общества или определенного социального слоя. Метод истории семьи предстанет в таком случае инструментом для измерения того, насколько далеко в обществе или социальном слое зашел процесс распространения между людьми типизированных, обезличенных отношений (А. Щюц).

Список литературы:

- Бурдье П. Структура, габитус, практика // Журнал социологии и социальной антропологии. 1998 г., том I, выпуск 2.

- Гидденс Э. Социология / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. Изд. 2-е, полностью перераб. и доп. – М.: Едиториал УРСС. 2005. – 632 с.

- Ткач О. Изучение истории семьи как стратегия качественного исследования // Российский гендерный порядок: социологический подход: Коллективная монография, под ред. Е. Здравомысловой, А. Темкиной. – СПб.: Издательство Европейского Университета в Санкт-Петербурге, 2007. – 306 с.

- Трифонов Ю.В. Долгое прощание. Другая жизнь. Дом на набережной. Время и место / Сост., предисл. и коммент. Н.Б. Ивановой. – М., СЛОВО/SLOVO, 1999. – 576 с.

- Шекспир У. Трагедии. Сонеты. Послесловие Ю. Шведовой. – М., «Моск. рабочий», 1977. – 544 с.

- Шюц А. Избранное: Мир, светящийся смыслом / Пер. с нем. и англ. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2004. – 1056 с.

sibac.info

все задания имеют пять вариантов ответа. Обведите кружком тот, который Вы считаете правильным

Вариант 1Указания: все задания имеют пять вариантов ответа. Обведите кружком тот, который Вы считаете правильным.

Семья — социальный институт становления личности

1. Кому принадлежит ведущая роль в воспитании детей?

Варианты ответа:

а) семье;

б) детскому саду;

в) школе;

г) детской площадке;

д) родственникам.

2. Укажите, из какого документа следующая выдержка:

«Родители — первые педагоги ребенка. Они обязаны заложить

основы физического, нравственного и интеллектуального развития его личности в младенческом возрасте».

Варианты ответа:

а) из Типового положения о ДОУ;

б) из учебника по педагогике;

в) из Конституции РФ;

г) из Гражданского кодекса РФ;

д) из закона РФ «Об образовании».

3. Установите истинность высказывания: «Семейному воспитанию необходима научная основа».

Варианты ответа:

а) верно;

б) скорее верно, чем ложно;

в) верно для семей, дети которых посещают детский сад;

г) скорее ложно, чем верно;

д) ложно.

4. Исключите лишнее понятие: Функции семьи делятся на…

Варианты ответа:

а) специфические и неспецифические;

б) продуктивные и непродуктивные;

в) воспитательные и социального контроля;

г) типологические и индивидуальные;

д) хозяйственно-бытовые и экономические.

5. Семья — это…

Варианты ответа:

а) важнейший институт социализации ребенка, исторически конкретная система взаимоотношений между супругами,

родителями и детьми;

б) люди, состоящие в браке;

в) дети и их родители;

г) сообщество взрослых, предполагающее защиту и удовлетворение элементарных потребностей детей;

д) биосоциальная структура, ограждающая от голода и психической депривации детей.

Зависимость воспитания детей от социальных условий

6. Верно ли утверждение, что после революции 1917 г.

изменилось отношение государства к семье?

Варианты ответа:

а) да;

б) скорее да, чем нет;

в) только в отношении многодетных семей;

г) скорее нет, чем да;

д) нет.

7. Исследованиями ученых доказано, что ведущими факторами формирования личности ребенка в семье являются …

Варианты ответа:

а) забота родителей о здоровье ребенка;

б) материальное благополучие семьи;

в) единство требований к детям;

г) вмешательство сотрудников детского сада;

д) отсутствие обязанностей у ребенка в семье.

8. Исключите понятие, которое не относится к культурно-

историческим механизмам социализации детей в семье и обществе.

Варианты ответа:

а) подкрепление;

б) идентификация;

в) нуклеаризация;

г) понимание;

д) эмпатия.

9. Закончите предложение: Социально-педагогическое явление на Руси, сходное с наставничеством, при котором воспитатель нес ответственность за нравственное и духовное воспитание княжичей, называлось…

Варианты ответа:

а) духовное руководство;

б) кормильство;

в) опекунство;

г) надзор;

д) внимательство.

10. Типичной ошибкой в современной теории семейного

воспитания детей считается…

Варианты ответа:

а) социальный пример;

б) использование поощрений и наказаний;

в) совместное проживание с бабушками и дедушками;

г) неправильный режим дня;

д) появление второго ребенка.

Воспитательный потенциал семьи

11. Особенностью формирования у детей дошкольного возраста представлений о семье выступает наличие сразу трех

связующих категорий единства…

Варианты, ответа:

а) единства требований к условиям воспитания;

б) единство жилища, единство хозяйственное и единство

происхождения, т. е. собственно родственная связь;

в) единства происхождения;

г) единства интеллекта и аффекта;

д) единства матери и ребенка.

12. Продолжите определение позиций положения ребенка

в семье (по Г. Хоментаускасу): «Я не нужен и не любим…»

Варианты ответа:

а) мне себя жалко;

б) оставьте меня в покое;

в) я вас не люблю;

г) вы мне не нужны;

д) я все равно вас люблю.

13. Вычеркните один из признаков гармоничной семьи,

который ей не соответствует…

Варианты ответа:

а) все члены семьи общаются между собой;

б) все члены семьи умеют слушать друг друга, в спорах

учитывается мнение каждого;

в) члены семьи умеют распределить и выполнить обязанности другого члена в случае необходимости;

г) постоянные ссоры и конфликты между членами семьи;

д) сочетание любви, дружбы и ответственности в отношениях между родителями.

14. Показатель кризиса семьи в современном обществе —

это…

Варианты ответа:

а) ранний возраст вступления в брак;

б) эмоциональный характер отношений между супругами;

в) раздельное проживание молодой семьи от бабушек и

дедушек;

г) увеличение хозяйственно-бытовых проблем;

д) снижение рождаемости.

15. Назовите метод, который не относится к методам изучения семьи.

Варианты ответа:

а) наблюдение за общением детей и родителей;

б) анкетирование;

в) беседа;

г) запрос в правоохранительные органы;

д) изучение семейной истории.

16. Укажите книгу по проблемам семейной педагогики.

Варианты ответа:

а) Е. М. Мастюкова, А. Г. Московкина «Они ждут нашей

помощи»;

б) И. П. Подласый «Общие основы педагогики. Процесс

обучения»;

в) Л. Г. Семушина, Б. Р. Борщанская, Г. И. Красницкая

«Практикум по дошкольной педагогике»;

г) И. М. Майдиков «Основы социологии»;

д) Е. П. Арнаутова «Педагог и семья».

17. Кто из авторов занимался исследованием эмоциональ-

ных потенциалов семьи?

Варианты ответа:

а) С. А. Козлова;

б) С. Н. Николаева;

в) Ю. Б. Гиппенрейтер;

г) Т. Г. Казакова;

д) М. И. Лисина.

Взаимодействие общественного и семейного воспитания на современном этапе

18. Выберите правильный ответ.

Варианты ответа:

а) общение педагога с родителями должно быть назидательным, категоричным;

б) общение с родителями строится на основе диалога;

в) педагог общается с родителями на основе предписаний

«свыше»;

г) педагог отмечает недостатки воспитания ребенка;

д) педагог говорит о недостатках воспитания в присутствии

других родителей.

19. Вычлените этап, который не входит в методическую работу с кадрами по проблеме общения воспитателей с родителями.

Варианты ответа:

а) консультирование;

б) педагогический совет;

в) контроль;

г) диагностика;

д) планирование.

20. К традиционным формам общения педагога с семьей

относится…

Варианты ответа: а) конференция;

б) телефон доверия;

в) КВН;

г) родительское собрание;

д) «круглый стол».

21. Новый подход в работе педагога с родителями — это…

Варианты ответа:

а) общение на основе диалога;

б) предоставление права решающего голоса в определении

эффективных методов и приемов воспитания;

в) указание на просчеты и ошибки в воспитании;

г) назидательный стиль общения;

д) отказ от критики собеседника.

22. К нетрадиционным формам общения педагога с родителями относится…

Варианты ответа:

а) информационный стенд;

б) беседа;

в) консультация;

г) открытое занятие с детьми;

д) «Устный журнал».

23. Наглядные формы работы с родителями в ДОУ включают в себя…

Варианты ответа:

а) подготовку папок-передвижек;

б) доклад;

в) заседание;

г) дискуссию;

д) переписку.

24. Охарактеризуйте принцип доступности в домашнем

обучении ребенка.

Варианты ответа:

а) содержание домашнего обучения строится так, чтобы отражать актуальный уровень развития ребенка, т. е. тот уровень, на котором познавательные задачи являются доступными для него;

б) ребенок учится только тому, что ему интересно;

в) обучение осуществляется дома, а не в детском саду;

г) обучение осуществляется последовательно;

д) все игрушки и предметы должны находиться в зоне досягаемости для ребенка.

25. Назначение досуговых методов работы с родителями заключается в том, чтобы…

Варианты ответа:

а) охарактеризовать ребенка;

б) дать рекомендации родителям;

в) установить эмоциональный контакт между родителями

и воспитателями ДОУ, поддержать его между детьми и родителями;

г) проанализировать положительный опыт домашнего воспитания и обучения ребенка;

д) проанализировать ситуации.

Вариант 2

Указания: все задания имеют пять вариантов ответа. Обведите кружком тот, который Вы считаете правильным.

Семья — социальный институт становления личности

1. «Родители являются первыми педагогами» — это выдержка из…

Варианты ответа:

а) закона РФ «Об образовании»;

б) Семейного кодекса РФ;

в) Конституции России;

г) «Домостроя»;

д) Договора ДОУ с родителями.

2. Вычеркните лишнее: Семья выполняет следующие функции…

Варианты ответа:

а) репродуктивную;

б) хозяйственно-бытовую;

в) воспитательную;

г) поощрительную;

д) социального контроля.

3. Вычлените понятие, которое не характеризует формы

семьи.

Варианты ответа:

а) нуклеарная;

б) полная;

в) расширенная;

г) неполная;

д) неадекватная.

4. Семейные отношения — это система отношений между

социумом, супругами, родителями и детьми, в которую входят…

Варианты ответа:

а) супружеские отношения;

б) детско-родительские отношения;

в) сибсовые (между братьями и сестрами) отношения;

г) родительские (взаимоотношения между супругами как

родителями) отношения;

д) все ответы верны.

5. Семейное законодательство — это законодательные и

иные нормативные акты, которые регулируют…

Варианты ответа:

а) установление порядка и условий вступления в брак;

б) прекращение брака и признание его недействительным;

в) личные неимущественные отношения, возникающие

между членами семьи или другими родственниками и иными

лицами;

г) формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей;

д) все ответы верны.

Зависимость воспитания детей от социальных условий

6. Осуществлять воспитательную функцию семья начала…

Варианты ответа:

а) с середины XVIII в.;

б) с конца XX в.;

в) с VIII в.;

г) с начала XV в.;

д) с конца XVI в.

7. Найдите понятие, которое не характеризует приемы народной педагогики в области семейного воспитания детей.

Варианты, ответа:

а) потешки;

б) колыбельные песни;

в) загадки;

г) капризки;

д) пестушки.

8. Назовите фактор воспитания ребенка в современной

семье.

Варианты ответа:

а) социально-культурный;

б) социально-экономический;

в) технико-гигиенический;

г) демографический;

д) педагогический.

9. Назовите фактор, способствующий возникновению неврозов у детей.

Варианты ответа:

а) развод родителей;

б) частные поощрения;

в) длительные прогулки;

г) замечания;

д) посещение бабушек и дедушек.

10. Что такое социально незащищенная семья?

Варианты ответа:

а) семья социального риска;

б) семья, не получающая от государства и общества необходимой помощи для выполнения ее функций;

в) семья в состоянии развода;

г) неполная семья;

д) малоимущая семья.

Воспитательный потенциал семьи

11. Семейная педагогика — это наука о…

Варианты ответа:

а) воспитании детей в семье;

б) взаимоотношениях между детьми и родителями;

в) взаимодействии между супругами в семье;

г) межличностных отношениях между поколениями в семье;

д) социальном предназначении семьи.

12. Действенность, силу, устойчивость результатов семейного воспитания обеспечивают…

Варианты ответа:

а) глубоко эмоциональный, интимный характер семейного воспитания;

б) постоянство и длительность воспитательных воздействий матери, отца, других членов семьи в разнообразных жизненных ситуациях;

в) повторяемость воспитательных воздействий изо дня в

день;

г) наличие объективных возможностей для включения

детей в бытовую, хозяйственную, воспитательную деятельность семьи;

д) все ответы верны.

13. Основой семейного воспитания является…

Варианты ответа:

а) народная педагогика;

б) СМИ;

в) дистанционное обучение;

г) специальное образование взрослых;

д) просвещение сотрудников ДОУ.

14. Назовите метод исследования представлений о структуре семьи у детей.

Варианты ответа:

а) рисунок себя;

б) рисунок семьи;

в) наблюдение за тем, кто забирает ребенка из детского

сада;

г) наблюдение за родителями;

д) беседа с воспитателем.

15. Семейная интеграция — подход, который изучает…

Варианты ответа:

а) социально-психологический портрет семьи;

б) социально-психологические механизмы и процессы,

возникающие после создания семьи и связанные с формированием коллективистической идентификации у ее членов;

в) методы семейного воспитания;

г) методы домашнего обучения;

д) особенности коммуникации в семье.

16. Семейная гибкость (адаптативность) — это…

Варианты ответа:

а) диагностический параметр модели семейных взаимодействий, характеризующий количество изменений в ее руководстве, ролях и правилах, определяющих взаимоотношения;

б) диагностический параметр оценки стиля взаимодействия между тещей и мужем;

в) диагностический параметр оценки стиля взаимодействия между женой и мужем;

г) параметр контроля уровня стрессоустойчивости семьи;

д) параметр оценки социально незащищенной семьи в современном обществе.

17. Проект «Положения о семейном (домашнем) образовании» в России издан в…

Варианты ответа:

а) 2004 г;

б) 1994 г;

в) 1960 г;

г) 1917 г;

д) 1888 г.

Взаимодействие общественного и семейного воспитания на современном этапе

18. Каковы причины трудностей в работе педагога с родителями в современном ДОУ?

Варианты ответа:

а) политические»

б) экономические;

и) демографические;

г) профессионально-личностные;

д) аналитические.

19. Найдите принцип, не соответствующий современным

принципам установления контактов с родителями.

Варианты ответа:

а) партнерство;

б) общение на основе диалога;

в) развивающая направленность общения;

г) открытость ДОУ;

д) общение «сверху вниз».

20. Охарактеризуйте принцип концентричности в домашнем обучении ребенка.

Варианты ответа:

а) знания даются небольшими порциями;

б) знания даются в соответствии с уровнем философского

восприятия и осмысления жизни родителями

в) содержание домашнего обучения строится по принципу

усложнения: от простого к сложному;

г) содержание домашнего обучения строится от сложного к более простому;

д) темы для обучения подбираются в соответствии с содержанием детской энциклопедии.

21. Длительность заседания «круглого стола» с родителями в ДОУ составляет…

Варианты ответа:

а) не более 40 мин;

б) до 20 мин;

в) не менее часа;

г) около двух часов;

д) 10 мин.

22. Методические рекомендации для дифференцированных групп родителей составляются исходя из особенностей

Варианты ответа:

а) их стиля семейного воспитания;

б) их темперамента;

в) их интеллектуального развития;

г) их эмоционального развития;

д) уровня материальной обеспеченности семьи.

23. Составление программы педагогического просвещения

родителей опирается на учет…

Варианты ответа:

а) интересов детей;

б) интересов воспитателей;

в) потребностей родителей в педагогических занятиях;

г) требований государственного образовательного стандарта;

д) типов семей.

24. Что из перечисленного относится к методам активизации родителей?

Варианты ответа:

а) приведение примеров из опыта воспитания детей;

б) использование наглядности;

в) подбор литературы и решение педагогических задач;

г) организация выставок для родителей;

д) все ответы верны.

25. Назвать основные нормативно-правовые документы, регулирующие взаимодействие ДОУ с семьей.

Варианты ответа:

а) закон РФ «Об образовании», «Типовое положение о ДОУ»,

Устав ДОУ, Родительский договор;

б) Родительский договор;

в) Устав ДОУ;

г) «Типовое положение о ДОУ»;

д) закон РФ «Об образовании» с комментариями.

Вариант 3

Указания: все задания имеют пять вариантов ответа. Обведите кружком тот, который Вы считаете правильным.

Семья — социальный институт становления личности

1. Укажите, из какого документа следующая выдержка:

«Родители — первые педагоги ребенка. Они обязаны заложить

основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в младенческом возрасте».

Варианты ответа:

а) закон РФ «Об образовании»;

б) «Декларация прав ребенка»;

в) Конституция РФ;

г) учебник по педагогике;

д) Уголовный кодекс.

2. Семейное право — отрасль права, регулирующая условия…

Варианты ответа:

а) и порядок вступления в брак, его прекращение и признание не действительным;

б) вступления в брак;

в) расторжения брака;

г) домашнего образования;

д) воспитания детей в семье.

3. Основным актом, регулирующим отношения семейного

права, является…

Варианты ответа:

а) Конституция РФ;

б) Семейный кодекс;

в) Конвенция прав ребенка;

г) Декларация прав ребенка;

д) договор между детьми и родителями.

4. Семейные отношения — это система взаимоотношений

между…

Варианты ответа:

а) супругами как родителями;

б) супругами;

в) детьми и родителями;

г) братьями и сестрами;

д) социумом, супругами, родителями и детьми.

5. Семейное образование (домашнее образование) — это…

Варианты ответа:

а) цель общеобразовательной подготовки в семье;

б) задача общеобразовательной подготовки в семье;

в) метод общеобразовательной подготовки в семье;

г) форма общеобразовательной подготовки в семье;

д) принцип общеобразовательной подготовки в семье.

Зависимость воспитания детей от социальных условий

6. Назовите основные проблемы, стоящие перед государством в области социальной защиты семьи.

Варианты ответа:

а) необходимость возрождения духовно-нравственных основ семьи;

б) охрана материнства и детства;

в) усиление ответственности семьи за воспитание детей;

г) социальная поддержка малоимущих семей;

д) все ответы верны.

7. Законы семейного воспитания раньше всего были изложены в…

Варианты ответа:

а) «Домострое»;

б) законе «Об образовании»;

в) Кодексе о браке и семье;.

г) Педагогической энциклопедии;

д) учебнике по семейной педагогике.

8. Выберите правильное высказывание, касающееся особенностей домашнего воспитания в России в конце XVII — начале XVIII в.

Варианты ответа:

а) в то время еще не было специальных учебных заведений по подготовке воспитателей-гувернеров и их выписывали

из-за границы;

б) в то время воспитателей-гувернеров готовили высшие учебные заведения;

в) в то время воспитателей-гувернеров готовили монастыри;

г) в то время воспитателей-гувернеров готовили женские гимназии;

д) в то время еще не было специальных учебных заведений по подготовке воспитателей-гувернеров и поэтому домашним воспитанием детей не занимались.

9. Продолжите предложение: «На современном этапе гувернерство — это…»

Варианты ответа:

а) дань моде;

б) средство вытеснения детских садов из системы общественных институтов;

в) средство возрождения общества;

г) принцип классификации семей;

д) новое социально-педагогическое явление.

10. Что такое семья «социального риска»?

Варианты ответа:

а) семья, имеющая детей подросткового возраста;

б) криминальная семья;

в) семья, имеющая трудноразрешимые проблемы в создании благоприятных условий для жизни и полноценного развития ее членов;

г) семья беженцев из горячих точек;

д) семья после развода.

Воспитательный потенциал семьи

11. Какие уровни гибкости семейных взаимоотношений

выделяют современные исследователи?

Варианты ответа:

а) ригидный — очень низкий;

б) структурный — низкий ближе к умеренному;

в) гибкий — умеренный;

г) хаотичный — чрезмерно высокий;

д) все ответы верны.

12. Какой компонент не входит в модель воспитательного

процесса в семье?

Варианты ответа:

а) дидактический;

б) гносеологический;

в) психологический;

г) биологический;

д) организационный.

13. Назвать метод, не относящийся к методам изучения

семейной истории.

Варианты ответа:

а) наблюдение;

б) беседа;

в) анкетирование;

г) интервью с родителями;

д) лабораторный эксперимент.

14. Какие вопросы выясняются в ходе изучения семейной истории?

Варианты ответа:

а) состав семьи и значимые для семьи люди;

б) проблемы семейного воспитания;

в) крупные события в жизни семьи;

г) семейные взаимоотношения и роли;

д) все ответы верны.

15. Найдите наиболее точный ответ: Семейное воспитание — это…

Варианты ответа:

а) воспитание детей в условиях семьи;

б) более или менее осознанные усилия по взращиванию ребенка;

в) управляемая система взаимоотношений и взаимодействий родителей с детьми, направленная на достижение желаемых результатов;

г) средство семейного образования;

д) форма общеобразовательной подготовки в семье.

16. Семейные собрания (советы) — это…

Варианты ответа:

а) цель семейного воспитания;

б) метод семейного воспитания;

в) средство семейного воспитания;

г) форма семейного воспитания;

д) результат семейного воспитания.

17. Домашнее воспитание — это…

Варианты ответа:

а) домашнее образование;

б) синоним семейного воспитания;

в) синоним домашнего обучения;

г) семейная педагогика;

д) все ответы неверны.

Взаимодействие общественного и семейного воспитания на современном этапе

18. Что относится к нетрадиционным формам общения педагога с родителями?

Варианты ответа:

а) собрания;

в) конкурсы;

г) информационные стенды;

д) беседы.

19. Что относится к традиционным формам общения педагога с родителями?

Варианты ответа:

а) телефоны доверия;

б) ток-шоу;

в) конкурсы;

г) викторины;

д) консультации.

20. Выберите правильный ответ.

Варианты ответа:

а) отношения педагога с родителями строятся по типу партнерских;

б) педагог должен использовать авторитарные методы;

в) педагог должен использовать либеральные методы;

г) педагог должен использовать традиционные методы общения с родителями;

д) педагог должен использовать нетрадиционные методы

общения с родителями.

21. Охарактеризуйте принцип деятельностного подхода в

| домашнем обучении ребенка.

Варианты ответа:

а) подход к ребенку в процессе предметно-развивающего

|взаимодействия с ним;

б) подход к ребенку в процессе игрового взаимодействия с ним;

в) подход к обучению ребенка, заключающийся в учете

дидактических принципов при построении индивидуального занятия с ним;

г) не только подход к ребенку, но и к взрослому, т. к. построение занятия с сыном или дочерью подразумевает деятельность взрослых, требующую осмысленного отношения взаимодействию с ребенком;

д) подход к взрослому, требующий постоянного самообразования.

22. К методам активизации родителей относится…

Варианты ответа:

а) доклад педагога;

б) вопросы и приведение примеров;

в) игнорирование ребенка;

г) диагностика;

д) контроль.

23. Какие формы работы выделяются во взаимодействии

педагогов с семьей?

Варианты ответа:

а) индивидуальные;

б) подгрупповые;

в) коллективные;

г) традиционные и нетрадиционные;

д) все вышеперечисленные.

24. К познавательным формам общения с родителями

относятся…

Варианты ответа:

а) собрания;

б) консультации;

в) «Устные журналы»;

г) фольклорные праздники;

д) брейн-ринг.

25. Назовите автора книги «Педагог и семья» по проблемам семейной педагогики и налаживания сотрудничества педагогов ДОУ с родителями.

Варианты ответа:

а) Е. М. Мастюкова;

б) И. П. Подласый;

в) Б. Р. Борщанская;

г) И. М. Майдиков;

д) Е. П. Арнаутова.

Ключи правильных ответов к «Семейной педагогике и домашнему воспитанию детей раннего и дошкольного возраста»

| Номер задания в тесте | Ключ правильных ответов | Номер задания в тесте | Ключ правильных ответов | ||||

| Вариант тестового задания | Вариант тестового задания | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||

| 1 | а | а | а | 14 | д | б | д |

| 2 | д | г | а | 15 | г | б | t в |

| 3 | а | д | б | 16 | д | а | в |

| 4 | б | д | д | 17 | в | б | б |

| 5 | а | д | г | 18 | б | г | в |

| 6 | а | в | д | 19 | б | д | д |

| 7 | в | г | а | 20 | г | в | а |

| 8 | в | д | а | 21 | а | а | г |

| 9 | б | а | д | 22 | д | а | б |

| 10 | г | б | в | 23 | а | в | д |

| 11 | б | а | д | 24 | а | д | г |

| 12 | б | д | г | 25 | в | а | д |

| 13 | г | а | д | ||||

Поделитесь с Вашими друзьями:

www.psihdocs.ru

8.5. Методики изучения семьи.

Конкретизация и выявление проблем в семье наиболее успешно достигается благодаря конкретным психологическим методам. Мы рассмотрим две из них, как наиболее результативные методики в работе с семьей на начальном этапе.

Проективный тест «Семейная социограмма» и метод «Семейной генограммы».

Проективный тест «Семейная социограмма» относится к рисуночным проективным тестам.

Тест «Семейная социограмма» позволяет выявить положение субъекта в системе межличностных отношений и, кроме того, определить характер коммуникаций в семье — прямой или опосредованный.

Испытуемым дают бланк с нарисованным кругом диаметром 110 мм. Инструкция: «Перед вами на листе изображен круг. Нарисуйте в нем самого себя и членов семьи в форме кружков и подпишите имена». Члены семьи выполняют задание, не советуясь друг с другом.

Э.Г. Эйдемиллер и В.В. Юстицкис предлагают критерии, по которым производится оценка результатов тестирования.

1. число членов семьи, попавших в площадь круга;

2. величина кружков;

3. расположение кружков относительно друг друга;

4. дистанция между ними.

Оценивая результат по первому критерию, исследователь сопоставляет число членов семьи, изображенных испытуемым, с реальным. Возможно, что член семьи, с которым испытуемый находится в конфликтных отношениях, не попадает в большой круг, он будет забыт. В то же время кто-то из посторонних лиц, животных, любимых предметов может быть изображен в качестве члена семьи.

Далее обращается внимание на величину кружков. Больший по сравнению с другими кружок «Я» говорит о достаточной или завышенной самооценке, меньший — о пониженной самооценке. Величина кружков других членов семьи говорит об их значимости в глазах испытуемого.

Следует обратить внимание на расположение кружков в площади тестового круга и по отношению друг к другу (третий критерий). Расположение испытуемым своего кружка в центре круга может говорить об эгоцентрической направленности личности, а помещение себя внизу, в стороне от кружков, символизирующих других членов семьи, может указывать на переживание эмоциональной отверженности.

Наиболее значимые члены семьи изображаются испытуемым в виде больших по размеру кружочков в центре или в верхней части тестового поля.

Наконец, большую информацию можно получить, проанализировав расстояния между кружками (четвертый критерий). Удаленность одного кружка от других может говорить о конфликтных отношениях в семье, эмоциональном отвержении испытуемого. Своеобразное «слипание», когда кружки наслаиваются один на другой, соприкасаются или находятся друг в друге, говорит о недифференцированности «Я» у членов семьи, наличии симбиотических связей.

По мнению С.И. Чаевой (1994), психологическая проективная методика «Семейная социограмма» может использоваться в семейной психотерапии для экстернализации неосознаваемого контекста взаимоотношений между членами семьи, но использование её в качестве методики научного исследования затруднительно.

К диагностическим методам, позволяющим в виде графической схемы изобразить родственные связи в семье, относится метод «Семейной генограммы» (Papp P . 1983; Nikols M., 1984; Richardson R. W., 1994).

Психолог предлагает каждому члену семьи изобразить графически свое представление о семье с помощью определенных символов. Генограмма включает имена и возраст всех членов семьи. В ней даются даты рождения, смертей, браков, разводов и разрывов в отношениях. В свою очередь, психолог на основании расспросов и наблюдения составляет генограмму семьи. Генограмма помогает изучить ход семейной истории, моделей поведения, передающихся из поколения в поколение, событий, которые происходят в семье и влияют на развитие личности. Она показывает семейную информацию графически, что позволяет быстро охватить сложные системы взаимоотношений в ней. Генограмма может стать источником гипотез о том, как складывались отношения между поколениями и как эти отношения актуализируются в настоящем. Изучая свою семью с помощью генограммы, родители убеждаются в том, что то, какое положение они занимали в своей семье, влияет на их актуальную ситуацию и на характер общения с ребенком.

Установлено, что основой успешного брака является повторяемость положения, которое каждый из супругов занимал среди братьев и сестер. Вводится понятие комплиментарный брак, при котором супруги дополняют друг друга. Старший в семье брат и младшая в семье сестра легче договорятся, нежели супруги, бывшие в семье двумя старшими или младшими детьми. Некомплиментарный брак – это брак партнеров с одинаковой порядковой позицией в родительской семье. Частично комплиментарный брак – это брак, при котором один или оба партнера в родительской семье имели несколько типов связей со своими братьями и сестрами.

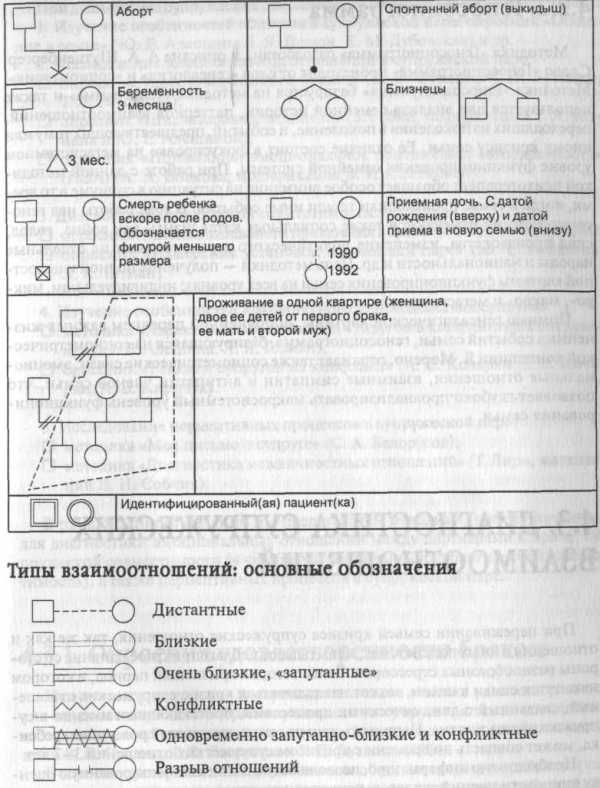

Основные обозначения используемые при составлении генограммы:

Типы взаимодействий:

Благодаря вышеописанным методам, психолог может сделать важные выводя, связанные с истоками возникших проблем и с причинами не позволяющими найти семье конструктивный выход, решение.

studfiles.net

Изучение семейной истории — Информационный справочник

Генограмма

Методика “Генограмма” используется для анализа хода семейной истории, стадий развития семьи, паттернов взаимоотношений, переходящих из поколения в поколение, и событий, предшествующих кризису семьи и обращению за психологической помощью.

Генограмма представляет собой форму семейной родословной, на которой записывается информация о членах семьи как минимум в трех поколениях. В терапевтическую практику генограмма впервые была введена Мюррэем Боуэ-ном в 1978 году (Шерман Р., Фредман Н., 1997).

Методика позволяет посредством построения диаграммы, отражающей историю расширенной семьи на протяжении трех и более поколений, показать, как образцы поведения и внутрисемейных взаимоотношений передаются из поколения в поколение; как события, подобные смертям, болезням, крупным профессиональным успехам, переездам на новое место жительства и др. влияют на современные поведенческие образцы, а также на отношения во внутрисемейных диадах и треугольниках. Генограмма дает возможность психотерапевту (исследователю) и семье получить целостную картину, рассматривая все феномены и события семейной жизни в интегральной, вертикально направленной перспективе.

Генограмма имеет много общего с традиционными подходами к сбору данных по истории семьи, но ее главной отличительной особенностью является структурированность и составление карты данных семьи. По сравнению с другими формами исследовательской записи, генограмма позволяет постоянно вносить добавления и корректировку при каждой встрече с семьей. Наглядное представление взаимоотношений большого количества членов семьи и ключевых событий семейной истории облегчает психотерапевтическую работу. При построении генограммы практически вся семейная информация представляется графически, что позволяет исследователю (терапевту) быстро охватить сложные семейные паттерны.

Генограмма является богатым источником гипотез о том, как актуальные проблемы семьи могут быть связаны с семейным контекстом и историей развития. Для терапевтических записей генограмма обеспечивает краткое резюме, позволяющее терапевту (консультанту), не знакомому со случаем, быстро воспринять большое количество информации о семье и получить представление о ее потенциальных проблемах.

В сочетании с генограммой обычно используется список важных событий семейной истории или методика “Линия времени”, в которой события расположены вдоль временной оси. Методика довольно проста: по горизонтали прочерчивается линия времени с отметкой лет, месяцев и даже дней, на усмотрение терапевта (консультанта). Проводятся вертикальные линии, над ними указываются события жизненного цикла. Например: “Николай потерял работу”, “Мария и Владимир поженились”, “Отец Сергея умер” и т. д. Эта методика позволяет представить трудно сопоставимую информацию о семейной истории в более удобной графической форме. Особенно важной эта методика становится при размышлении терапевта (консультанта) о том, почему семья пришла за помощью именно сейчас, а не годом раньше или позже. Что изменилось в семье? Что стало другим во внешних связях семьи? Что заставило семью искать помощь в это особое время? В чем состоит пусковой момент кризиса? (Черников А. В., 2001).

Описание методики

В процессе семейного консультирования и психотерапии сбор информации о семейной истории обычно проходит в контексте общего семейного интервью, и терапевт не может игнорировать проблему, с которой пришла семья. Поэтому конструирование генограммы должно быть частью более широкой задачи присоединения и помощи семье. Проводя интервью, терапевт двигается от представленной проблемы к более широкому семейному и социальному контексту, от актуальной семейной ситуации к исторической хронологии семейных событий, от легких вопросов к трудным, провоцирующим тревогу, от очевидных фактов к суждениям о взаимоотношениях и затем к циркулярным гипотезам о семейном функционировании.

Генограмма выстраивается, как правило, в присутствии всех членов семьи, способных слушать и воспринимать информацию, в том числе и детей. Предполагается, что членам семьи интересны сведения о своих близких родственниках и прародителях.

В процессе построения генограммы терапевт (консультант) собирает следующую информацию (Черников А. В., 2001):

1. Состав семьи: “Кто живет вместе в квартире (доме)? В каких они родственных отношениях? Были ли у супругов другие браки? Есть ли от них дети? Где живут остальные члены семьи?”

2. Демографические данные: имена, пол, возраст членов семьи, продолжительность брака, род занятий и образование членов семьи и т. д.

3. Настоящее состояние проблемы: “Кто из членов семьи знает о проблеме? Как каждый из них видит ее и как реагирует на нее? Имеет ли кто-нибудь в семье подобные проблемы?”

4. История развития проблемы: “Когда проблема возникла? Кто ее заметил первым? Кто думает о ней как о серьезной проблеме, а кто склонен не придавать ей особого значения? Какие попытки решений были предприняты и кем? Обращалась ли семья раньше к специалистам и были ли случаи госпитализации? Что нового появилось или исчезло во взаимоотношениях в семье, по сравнению с тем, какими они были до кризиса? Считают ли члены семьи, что проблема изменяется? В каком направлении? К лучшему или к худшему? Что случится в семье, если кризис будет продолжаться? Как члены семьи представляют себе взаимоотношения в будущем?”

5. Недавние события и изменения в жизненном цикле семьи: рождения, смерти, браки, разводы, переезды, проблемы с работой, болезни членов семьи и т. д.

6. Реакции семьи на важные события семейной истории: “Какова была реакция семьи, когда родился определенный ребенок? В честь кого он был назван?

Когда и почему семья переехала в этот город? Кто тяжелее всего пережил смерть этого члена семьи? Кто перенес легче? Кто организовывал похороны?” Оценка прошлых способов адаптации, особенно реорганизаций семьи после потерь и других критических переходов, дает важные ключи к пониманию семейных правил, ожиданий и паттернов реагирования.

7. Родительские семьи каждого из супругов: “Живы ли родители? Если умерли, то когда и отчего? Если живы, то чем занимаются? На пенсии или работают? Разведены ли они? Были ли у них другие браки? Когда родители встретились? Когда они поженились? Есть ли братья и сестры? Старшие или младшие и какова разница в возрасте? Чем занимаются, состоят ли в браке, есть ли у них дети?” Терапевт может задавать* такие же вопросы и про родителей отца и матери. Целью является сбор информации по крайней мере о 3-4 поколениях, включая поколение идентифицированного пациента. Важной информацией являются сведения о приемных детях, выкидышах, абортах, рано умерших детях.

8. Другие значимые для семьи люди: друзья, коллеги по работе, учителя, врачи и т. д.

9. Семейные взаимоотношения: “Есть ли какие-либо члены семьи, которые прервали взаимоотношения друг с другом? Есть ли кто-нибудь, кто находится в серьезном конфликте? Какие члены семьи очень близки друг другу? Кому в семье тот или иной человек доверяет больше всего? Все супружеские пары имеют некоторые трудности и иногда конфликтуют. Какие типы несогласия есть в вашей паре? У ваших родителей? В браках ваших братьев и сестер? Как каждый из супругов ладит с каждым ребенком?” Терапевт может задавать специальные циркулярные вопросы. Например, он может спросить у мужа: “Как вы думаете, насколько близки были ваши мать и старший брат?” и затем поинтересоваться, что думает об этом его жена. Иногда полезно спрашивать, как присутствующие на встрече люди могли бы быть охарактеризованы другими членами семьи: “Как отец описал бы вас, когда вам было тринадцать лет, что соответствует возрасту вашего сына сейчас?” Такие циркулярные вопросы задают для того, чтобы обнаружить различия во взаимоотношениях с разными членами семьи. Выявляя отличающееся восприятие у разных членов семьи, терапевт попутно вводит новую информацию в систему, обогащая ее новыми представлениями о самой себе.

10. Семейные роли: “Кто из членов семьи любит проявлять заботу о других? А кто любит, когда о нем много заботятся? Кто в семье может считаться волевым человеком? Кто самый авторитетный? Кто из детей наиболее послушен? Кому сопутствует успех? Кто постоянно терпит неудачи? Кто кажется теплым? Холодным? Дистанцированным? Кто больше всех болеет в семье?” Терапевту важно обращать внимание на ярлыки и клички, которые члены семьи дают друг другу: Супермать, Железная Леди, Домашний Тиран и т. д. Они являются важными ключами к эмоциональным паттернам в семейной системе.

11. Трудные для семьи темы: “Имеет ли кто-нибудь из членов вашей семьи серьезные медицинские или психические проблемы? Проблемы, связанные с физическим или сексуальным насилием? Употребляют ли наркотики? Много алкоголя? Когда-либо были арестованы? За что? Каков их статус сейчас?” Обсуждение этих тем может быть болезненным для членов семьи, и поэтому вопросы следует задавать особенно тактично и осторожно. Если семья выражает сильное сопротивление, то терапевт должен отступить и вернуться к ним позднее.

В то время как основная информация по генограмме может быть собрана за полчаса (без детального опроса по проблеме), всесторонний сбор семейной истории от нескольких членов семьи, как в рамках терапии, так и в рамках научного исследования, может потребовать нескольких встреч. Терапевт (исследователь) может проделать такую работу, предварительно мотивировав на нее семью и заключив с ними соответствующий контракт. Более распространенным является первоначальное получение основной информации о семейной истории и возвращение к ней время от времени, когда в разговоре всплывает “исторический материал”.

Возможны иные способы работы с генограммой. Так, например, психотерапевт может предложить каждому члену семьи с помощью основных обозначений, используемых для построения генограммы, изобразить графически свое представление о семье, то есть генограмма может быть составлена самими членами семьи (Эйдемиллер Э. Г., Добряков И. В., Никольская И. М, 2003). Нередко такая генограмма отражает характерные структурные нарушения семейной системы.

Генограмма семьи: основные обозначения

На генограмме рядом с теми членами семьи, к которым это относится, может коротко помечаться важная информация, например: имена, образование, род занятий, серьезные заболевания членов семьи, место жительства на настоящий момент.

Геносоциограмма

Методика “Геносоциограмма” разработана и описана А. А. Шутценбергер. Слово “Геносоциограмма” происходит от слов “генеалогия” и “социометрия”. Методика “Геносоциограмма” базируется на методике “Генограмма” и также используется для анализа семейной истории, паттернов взаимоотношений, переходящих из поколения в поколение, и событий, предшествующих тому или иному кризису семьи. Ее отличие состоит в фокусировке на мегасистемном уровне функционирования семейной системы. При работе с данной методикой психотерапевт обращает особое внимание на ситуацию в социуме в то время, когда в семье происходили те или иные события. В ходе работы над гено-социограммой отмечаются такие социальные катаклизмы, как война, голод, спад производства, изменение политического строя, гонения на отдельные народы и национальности и др. Цель методики — получение полной и целостной картины функционирования семьи на всех уровнях: индивидуальном, микро-, макро- и мегасистемном.

Помимо генеалогической картины, дополненной перечнем важных жизненных событий семьи, геносоциограмма, базирующаяся на социометрической концепции Я. Морено, отражает также социометрические связи, эмоциональные отношения, взаимные симпатии и антипатии членов семьи, что позволяет глубоко проанализировать макросистемный уровень функционирования семьи.

infoster.ru

Тема 1.3 Методы изучения семьи — КиберПедия

1. Изучение и обобщение опыта является … изучения семейной педагогики

R методом

J предметом

J объектом

J принципом

2. Изучение продуктов деятельности детей является … изучения семейной педагогики

R методом

J предметом

J объектом

J принципом

3. Наблюдение является … изучения семейной педагогики

R методом

J предметом

J объектом

J принципом

4. Изучение документации является … изучения семейной педагогики

R методом

J предметом

J объектом

J принципом

5. Беседа является … изучения семейной педагогики

R методом

J предметом

J объектом

J принципом

6. Интервьюирование и анкетирование является … изучения семейной педагогики

R методом

J предметом

J объектом

J принципом

7. Социологический опрос является … изучения семейной педагогики

R методом

J предметом

J объектом

J принципом

8. Тестирование является … изучения семейной педагогики

R методом

J предметом

J объектом

J принципом

9. Методика изучения семьи глазами ребенка с помощью рисунков является … изучения семейной педагогики

R методом

J предметом

J объектом

J принципом

10. Наблюдения игр и других видов деятельности является … изучения семейной педагогики

R методом

J предметом

J объектом

J принципом

11. Исследования семьи на теоретическом уровне ведутся следующими методами

R теоретический анализ и диалектическое познание

R сравнительно-исторический анализ

J наблюдения игр и других видов деятельности

J тестирование

J социологический опрос

12.Исследования семьи на теоретическом уровне ведутся следующими методами

R раскрытие, обобщение и систематизация полученных данных

R сравнительно-сопоставительный анализ

J наблюдения игр и других видов деятельности

J тестирование

J социологический опрос

13. Исследования семьи на теоретическом уровне ведутся следующими методами

R раскрытие, обобщение и систематизация полученных данных

R прогностическое моделирование

J наблюдения игр и других видов деятельности

J тестирование

J социологический опрос

14. Шкалирование является … методом исследования семейной педагогики

Rматематическим

J эмпирическим

J социологическим

J психологическим

15. Ранжирование является … методом исследования семейной педагогики

Rматематическим

J эмпирическим

J социологическим

J психологическим

16. Вычисление средних величин является … методом исследования семейной педагогики

Rматематическим

J эмпирическим

J социологическим

J психологическим

17. Исследования семьи на эмпирическом уровне ведутся следующими методами

R наблюдение

J прогностическое моделирование

J раскрытие, обобщение и систематизация полученных данных

J сравнительно-сопоставительный анализ

18. Исследования семьи на эмпирическом уровне ведутся следующими методами

R изучение документации

J прогностическое моделирование

J прогностическое моделирование

J раскрытие, обобщение и систематизация полученных данных

J сравнительно-сопоставительный анализ

19. Исследования семьи на эмпирическом уровне ведутся следующими методами

R беседа

J прогностическое моделирование

J прогностическое моделирование

J раскрытие, обобщение и систематизация полученных данных

J теоретический анализ и диалектическое познание

20. Исследования семьи на эмпирическом уровне ведутся следующими методами

R интервьюирование

J прогностическое моделирование

J прогностическое моделирование

J раскрытие, обобщение и систематизация полученных данных

J теоретический анализ и диалектическое познание

21. Исследования семьи на эмпирическом уровне ведутся следующими методами

R анкетирование

J прогностическое моделирование

J прогностическое моделирование

J раскрытие, обобщение и систематизация полученных данных

J теоретический анализ и диалектическое познание

22. Исследования семьи на эмпирическом уровне ведутся следующими методами

R изучение продуктов деятельности детей

J прогностическое моделирование

J прогностическое моделирование

J раскрытие, обобщение и систематизация полученных данных

J теоретический анализ и диалектическое познание

Раздел 2 История становления семейной педагогики и домашнего воспитания

cyberpedia.su