описание, особенности, сходство и различия

Социология выделяет несколько видов общества: традиционное, индустриальное и постиндустриальное. Разница между формациями колоссальна. При этом каждый тип устройства обладает уникальными признаками и чертами.

Разница заключается в отношении к человеку, способах организации экономической деятельности. Переход из традиционного к индустриальному и постиндустриальному (информационному) обществу происходит крайне сложно.

Традиционное

Представленный вид общественного строя сформировался первым. В этом случае в основе регулирования взаимоотношений между людьми лежит традиция. Аграрное общество, или традиционное, от индустриального и постиндустриального отличается прежде всего низкой мобильностью в социальной сфере. В таком укладе существует четкое распределение ролей, и переход из одного класса в другой практически невозможен. Пример — кастовая система в Индии. Структура этого общества отличается стабильностью и низким уровнем развития. В основе будущей роли человека лежит прежде всего его происхождение. Социальные лифты отсутствуют в принципе, в некотором роде они являются даже нежелательными. Переход индивидуумов из одного слоя в другой в иерархии может спровоцировать процесс разрушения всего привычного уклада жизни.

В аграрном обществе индивидуализм не приветствуется. Все действия человека направлены на поддержание жизнедеятельности общины. Свобода выбора в этом случае может привести к смене формации или вызвать деструкцию всего уклада. Экономические взаимоотношения между людьми регулируются жестко. При нормальных рыночных взаимоотношениях увеличивается социальная мобильность граждан, то есть инициируются нежелательные для всего традиционного общества процессы.

Основа экономики

Экономика этого вида формации аграрная. То есть в основе богатства лежит именно земля. Чем больше индивидууму принадлежит наделов, тем выше его социальный статус. Орудия производства архаичны и практически не развиваются. Это касается и других сфер жизни. На ранних этапах становления традиционного общества преобладает натуральный обмен. Деньги как универсальный товар и мерило ценности остальных предметов отсутствуют в принципе.

Промышленного производства нет как такового. С развитием возникает ремесленное изготовление необходимых орудий труда и других изделий быта. Этот процесс долгий, так как большинство граждан, живущих в традиционном обществе, предпочитают производить все самостоятельно. Преобладает натуральное хозяйство.

Демография и быт

В аграрном строе большинство людей проживают в локальных сообществах. При этом смена места ведения деятельности происходит крайне медленно и болезненно. Важно учитывать и то, что на новом месте проживания нередко возникают проблемы с выделением земельного надела. Собственный участок с возможностью вырастить разные сельскохозяйственные культуры — основа жизни в традиционном обществе. Также добыча продуктов питания происходит за счет скотоводства, собирательства и охоты.

В традиционном обществе высокая рождаемость. Это вызвано прежде всего необходимостью выживания самой общины. Медицина отсутствует, поэтому нередко простые заболевания и травмы становятся смертельными. Средняя продолжительность жизни незначительная.

Быт организован с учетом устоев. Он также не подвержен каким-либо изменениям. При этом жизнь всех членов общества зависит от религии. Все каноны и устои в общине регламентированы верой. Изменения и попытка ухода от привычного бытия пресекаются религиозными догмами.

Смена формации

Переход от общества традиционного к индустриальному и постиндустриальному вероятен только с резким развитием технологии. Это стало возможным в 17-18 веках. Во многом развитие прогресса произошло из-за эпидемии чумы, охватившей Европу. Резкий спад численности населения спровоцировал развитие технологий, появление механизированных орудий производства.

Индустриальная формация

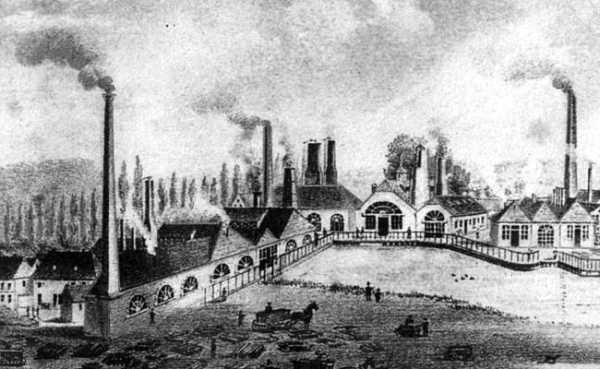

Социологи связывают переход от традиционного типа общества к индустриальному и постиндустриальному с изменением экономической составляющей уклада людей. Рост производственных мощностей привел к урбанизации, то есть оттоку части населения из села в город. Образовались крупные населенные пункты, в которых мобильность граждан повышалась в разы.

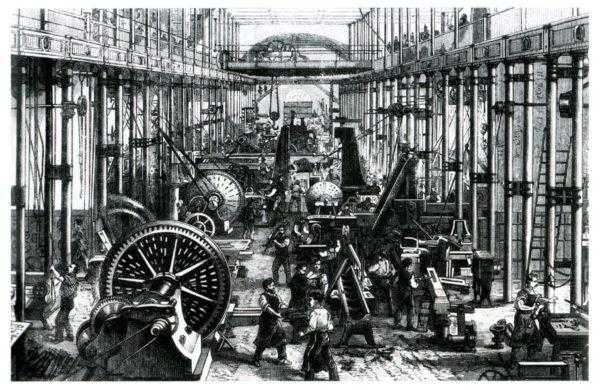

Структура формации отличается гибкостью и динамикой. Активно развивается машинное производство, труд автоматизирован выше. Применение новых (на тот момент) технологий характерно не только для промышленности, но и для сельского хозяйства. Общая доля занятости населения в аграрном секторе не превышает 10 %.

Главным фактором развития в индустриальном обществе становится предпринимательская деятельность. Поэтому положение индивидуума определяется его умениями и навыками, стремлением к развитию и образованию. Происхождение также остается важным, но постепенно его влияние уменьшается.

Форма правления

Постепенно с ростом производства и увеличением капитала в индустриальном обществе назревает конфликт между поколением предпринимателей и представителями старой аристократии. Во многих странах этот процесс завершился изменением самой структуры государства. Характерными примерами можно назвать Французскую революцию или возникновение конституционной монархии в Англии. После этих изменений архаичная аристократия утратила свои былые возможности влияния на жизнь государства (хотя в целом к их мнению продолжали прислушиваться).

Экономика индустриального общества

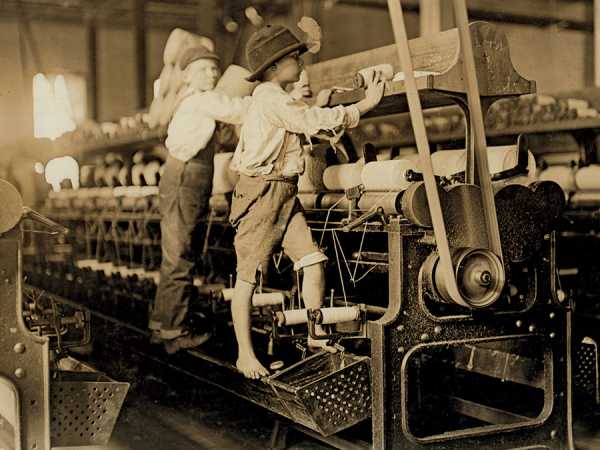

В основе экономики такой формации лежит экстенсивная эксплуатация природных ресурсов и рабочей силы. По Марксу, в капиталистическом индустриальном обществе главные роли отводятся непосредственно тем, кто владеет орудиями труда. Ресурсы вырабатываются зачастую во вред экологии, ухудшается состояние окружающей среды.

При этом производство растет ускоренными темпами. На первый план выходит качество персонала. Ручной труд также сохраняется, но для минимизации расходов промышленники и предприниматели начинают вкладывать деньги в развитие технологий.

Характерной чертой индустриальной формации становится сращивание банковского и промышленного капитала. В аграрном обществе, особенно на его начальных этапах развития, ростовщичество преследовалось. С развитием прогресса ссудный процент стал основой развития экономики.

Постиндустриальное

Постиндустриальное общество начало формироваться в середине прошлого века. Локомотивом развития стали страны Западной Европы, США и Япония. Особенности формации заключаются в увеличении доли во внутреннем валовом продукте информационных технологий. Преобразования затронули также промышленность и сельское хозяйство. Возросла производительность, снизился ручной труд.

Локомотивом дальнейшего развития стало формирование общества потребления. Увеличение доли качественных услуг и товаров привело к развитию технологий, повышению инвестиций в науку.

Концепцию постиндустриального общества сформировал преподаватель Гарвардского университета Дэниел Белл. После его трудов некоторые социологи вывели также концепцию информационного общества, хотя во многом эти понятия синонимичны.

Мнения

В теории возникновения постиндустриального общества два мнения. С классической точки зрения, переход стал возможен благодаря:

- Автоматизации производства.

- Потребностям в высоком образовательном уровне персонала.

- Повышению спроса на качественные услуги.

- Увеличению доходов большей части населения развитых стран.

Марксисты на этот счет выдвинули свою теорию. По ней, переход к постиндустриальному (информационному) обществу с индустриального и традиционного стал возможен благодаря мировому разделению труда. Произошла концентрация отраслей в разных регионах планеты, в результате чего выросла квалификация обслуживающего персонала.

Деиндустриализация

Информационное общество породило другой социально-экономический процесс: деиндустриализацию. В развитых странах доля вовлеченных в промышленность работников снижается. Вместе с этим падает и влияние непосредственного производства на экономику государства. По статистике, с 1970 года по 2015-й доля промышленности в США и Западной Европе во внутреннем валовом продукте снизилась с 40 до 28 %. Часть производства была перенесена в другие регионы планеты. Этот процесс породил резкий рост развития в странах, ускорил темпы перехода от аграрного (традиционного) и индустриального типов общества к постиндустриальному.

Риски

Интенсивный путь развития и формирование экономики на основе научных знаний таит в себе разные риски. Резко вырос миграционный процесс. При этом некоторые отстающие в развитии страны начинают испытывать нехватку квалифицированных кадров, которые переезжают в регионы с информационным типом экономики. Эффект провоцирует развитие кризисных явлений, характерных в большей степени для индустриальной общественной формации.

Озабоченность экспертов вызывает и перекос демографии. Три этапа развития общества (традиционное, индустриальное и постиндустриальное) имеют разные отношения к семье и рождаемости. Для аграрной формации многодетная семья — базис выживания. Примерно такое же мнение существует и в индустриальном обществе. Переход к новой формации ознаменовался резким снижением рождаемости и старением населения. Поэтому страны с информационной экономикой активно привлекают квалифицированную, образованную молодежь из других регионов планеты, увеличивая тем самым разрыв в развитии.

Озабоченность экспертов вызывает и спад темпов роста общества постиндустриального. Традиционному (аграрному) и индустриальному еще есть куда развиваться, наращивать производство и менять формат экономики. Информационная формация — венец процесса эволюции. Новые технологии разрабатываются постоянно, но прорывные решения (например, переход на атомную энергетику, освоение космоса) возникают все реже и реже. Поэтому социологи предрекают увеличение кризисных явлений.

Сосуществование

Сейчас сложилась парадоксальная ситуация: индустриальное, постиндустриальное и традиционное общества вполне мирно сосуществуют в разных регионах планеты. Аграрная формация с соответствующим укладом жизни больше характерна для некоторых стран Африки и Азии. Индустриальное с постепенными эволюционными процессами к информационному наблюдается в Восточной Европе и СНГ.

Индустриальное, постиндустриальное и традиционное общество различны прежде всего в отношениях к человеческой личности. В первых двух случаях в основе развития лежит индивидуализм, во втором же преобладают коллективные начала. Любое проявление своенравности и попытка выделится осуждаются.

Социальные лифты

Социальные лифты характеризуют мобильность слоев населения внутри общества. В традиционной, индустриальной и постиндустриальной формациях они выражены дифференцированно. Для аграрного общества возможно только перемещение целого слоя населения, например, путем бунта или революции. В остальных случаях мобильность возможна и одного индивидуума. Итоговое положение зависит от знаний, приобретенных навыков и активности человека.

На самом деле различия между традиционным, индустриальным и постиндустриальным типами общества огромны. Исследованием их формирования и этапов развития занимаются социологи и философы.

fb.ru

Аграрное, индустриальное и постиндустриальное общество. — КиберПедия

Существует деление производящих обществ на:

1) Аграрные 2) Индустриальные 3) Постиндустриальные

Сен-Симон, Конт

1) Преобладание сельского населения, с/х- основа ВВП, преобладание Армии и Церкви. Феодальная собственность условна (принадлежит целой лестнице собственников). Феодальные, земельные наделы получают в основном за военные заслуги. Низкая мобильность. Крайняя неполитизированность — большинство населения индифферентно к государству (рассм как сборщик налогов). Политика на местах, чаще Гражданские Войны. Ресурс – земля.

2) Грань перехода к индустр. обществу:

— Индустриализация, Промышленный переворот (промышл. производство- ведущий сектор экономики). Растягивается на десятилетия. 1830-1880 гг –первая индустриализация в России. Политика «Большая скачка» в 1930-е гг. настоящая индустриализация-рабочий класс преобладает в структуре населения. Пролетариат появляется,когда колхозы становятся совхозами

— Гл. соц. институты: корпорации. Вед сила: Предприниматели (соединение ресурсов (труд, земля, капитал))

— В отличие от аграрных обществ остро политизированные (Разв. полит партии, борьба за власть, за демократизацию общества)

— частная собственность, ресурс – капитал.

3) Переходная грань: НТР (середина 20 в) — превращение науки в непосредственную производительную силу. Ресурс: информация, знания (и главный продукт)

В стр-ре ВВП: преобладание услуг, потребления

Гл. институт: «Университеты» (конгломерат из учебных заведений, академическая инфраструктура, НИИ, библиотеки)

Противники: БАНКИ (финанс. структуры, кот могут захватить реальную власть)

Деурбанизация: проявл. всё ярче (70-80-ее гг). Высокое экологическое сознание.

Соц. силы: Сейнтисты(наука), Технократы(высоко квалифицированные специалисты)

Теория постиндустриального общества.

Постиндустриальное общество — общество, в экономике которого в результате научно-технической революции и существенного роста доходов населения приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству услуг. Теория постиндустриального общества — широко применяется в западной политологии и социологии для обозначения современного общества.

Джон Гелбрейт (1908 — 2006) – аспекты деятельности крупных корпораций. Техноструктуры. Теория побудительных мотивов. «Американский капитализм», «Великая депрессия», «Новое индустриальное государство», «Экономика невинного обмана».

Д. Белл (1919) — американский социолог и публицист, основатель теории постиндустриального (информационного) общества. Себя он однажды описывал как «социалиста в экономике, либерала в политике и консерватора в культуре». «Грядущее постиндустриальное общество», «Социальные рамки информационного обществ».

Питер Друкер (1909 – 2005) – патриарх современного менеджмента. Сформировал теорию о глобальном рынке. Автор концепции «информационного работника». Основной импульс прогресса – от одной личности. Новая система стратификации. «Будущее индустриального человека», «Посткапиталистическое общество».

Э.Тоффлер (1928) – взаимосвязь технологий и социальных изменений. «Шок будущего». Концепция третьей войны. Научная концепция Элвина Тоффлера основывается на идее сменяющих друг друга волн-типов общества. Первая волна — это результат аграрной революции, которая сменила культуру охотников и собирателей. Вторая волна — результат индустриальной революции, которая характеризуется нуклеарным типом семьи, конвейерной системой образования и корпоративизмом. Третья волна — результат интеллектуальной революции, то есть постиндустриальное общество, в котором наблюдается огромное разнообразие субкультур и стилей жизни.

Ростоу Уолт(1916 – 2003) – «Стадии экономического роста. Некоммунисический манифест». Теория стадий экономического роста: традиционное общество, переходное, стадия сдвига (промышленная революция), зрелости (НТР), эра высокого массового потребления, поиск качества.

Маслоу Абрхам (1908 – 1970) – «Эупсихея» (чтобы создать идеальное общество, построить личности в самоактуализации). Пирамида: физиологические потребности, безопасность, принадлежности и любви, в уважении и почитании, познавательные, эстетические, самоактуализация.

cyberpedia.su

Постиндустриальное общество — Социология — лекции, шпаргалки

Концепция постиндустриального общества разработана Дэниелом Беллом. Он выделяет три стадии развития общества. Доиндустриальное общество состязается с природой. Для него характерна высокая зависимость от природных богатств и ручного труда. Динамика его роста сильно зависит от численности населения. Индустриальное общество зависит от источников энергия. Темпы роста определяет организация производства массовой продукции и массовых рынков. Постиндустриальное общество зависит по большей части от информации. Залог его динамичного роста состоит в успешности кодификации теоретических знаний.

Д. Белл следующим образом определяет постиндустриальное общество: «Постиндустриальное общество — это такое общество, в экономике которого приоритет перешел от преимущественного производства товаров к производству услуг, проведению исследований, организации системы образования и повышению качества жизни, в котором класс технических специалистов стал основной профессиональной группой и, что самое важное, в котором внедрение нововведений во все большей степени стало зависеть от развития теоретического знания. Постиндустриальное общество предполагает возникновение нового класса, представители которого на политическом уровне выступают в качестве экспертов или технократов».

Таким образом, по Беллу, индустриальные общества с развитием технологий трансформируются, превращаясь в общества постиндустриальные, обладающие следующими признаками: переход от товарного производства к экономике обслуживания; господствующее положение в обществе класса профессионалов и технических специалистов; главенствующее значение теоретических знаний как источника новаторства и формулирования политических принципов в обществе; создание новой «интеллектуальной» технологии; возможность саморазвивающегося технологического роста.

Отечественный исследователь Д.В. Иванов в работе «Постиндустриализм и виртуализация экономики» обобщает исследования 1960—1970-х гг. по поводу прогнозов, каким будет грядущее общество, следующим образом.

1. Определяющим фактором общественной жизни в целом будет теоретическое знание. Ручной и механизированный труд будет вытеснен производством теоретического знания. Экономические и социальные функции капитала переходят к информации, поэтому ядром социальной организации становится университет как центр производства, переработки и

накопления знания. Промышленная корпорация теряет главенствующую роль.

2. Определяющим фактором социальной дифференциации станет не отношение к собственности, а уровень знаний. Профессиональная структура окажется более существенной для стратификации, чем классовая, по этой причине подавляющее число конфликтогенных факторов переместятся из экономической сферы в сферу культуры.

3. Экономика постиндустриального общества будет прежде всего обслуживающей, а не производящей. В численно преобладающем «третичном» секторе вырастет и обособится информационный бизнес, который станет «четвертичным» сектором экономики.

4. Инфраструктурой постиндустриального общества станет новая «интеллектуальная», а не «механическая» техника. Социальная организация и информационные технологии образуют «симбиоз». Общество вступит в «технотронную эру», когда социальные процессы можно будет программировать.

Однако не все ученые оценивают перспективы постиндустриального общества столь оптимистично (например Эрика Фромма и отечественный философ А.С. Панарина).

socialworkstud.ru