Традиционное общество: определение. Особенности традиционного общества

Общество — это сложная природно-историческая структура, элементами которой являются люди. Их связи и отношения обусловлены определенным социальным статусом, функциями и ролями, которые они выполняют, нормами и ценностями, общепринятыми в данной системе, а также их индивидуальными качествами. Общество принято делить на три типа: традиционное, индустриальное и постиндустриальное. Каждое из них имеет свои отличительные черты и функции.

В данной статье будет рассмотрено традиционное общество (определение, характеристики, основы, примеры и т. д.).

Что это такое?

Современному человеку индустриальной эпохи, плохо знакомому с историей и социальными науками, может быть непонятно, что такое «традиционное общество». Определение этого понятия мы рассмотрим далее.

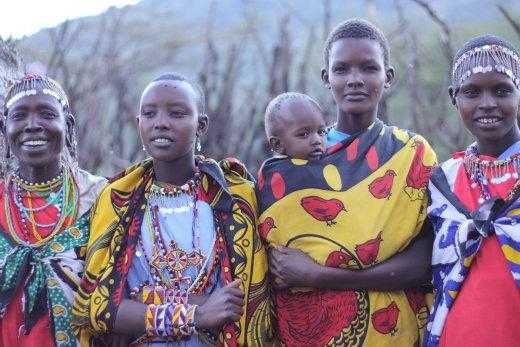

Традиционное общество функционирует на основе традиционных ценностей. Часто оно воспринимается как родоплеменное, примитивное и отсталое феодальное. Оно представляет собой общество с аграрным устройством, с малоподвижными структурами и со способами социальной и культурной регуляции, базирующимися на традициях. Считается, что большую часть своей истории человечество находилось именно на этом этапе.

Традиционное общество, определение которого рассматривается в данной статье, представляет собой совокупность групп людей, стоящих на разных ступенях развития и не обладающих зрелым индустриальным комплексом. Определяющий фактор развития таких социальных единиц — сельское хозяйство.

Характеристики традиционного общества

Для традиционного общества характерны следующие особенности:

1. Низкие темпы производства, удовлетворяющие потребности людей на минимальном уровне.

2. Большая энергоемкость.

3. Непринятие нововведений.

4. Строгая регламентация и контроль поведения людей, социальных структур, институтов, обычаев.

5. Как правило, в традиционном обществе запрещается любое проявление свободы личности.

6. Социальные образования, освященные традициями, считаются незыблемыми — даже мысль об их возможных изменениях воспринимается как преступная.

Экономика традиционного общества

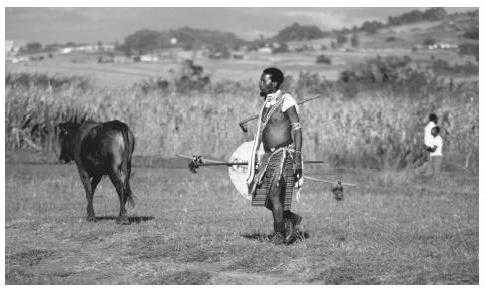

Традиционное общество считается аграрным, так как базируется на сельском хозяйстве. Его функционирование зависит от выращивания урожая при помощи плуга и рабочего скота. Так, один и тот же участок земли мог обрабатываться несколько раз, в результате чего возникали постоянные поселения.

Для традиционного общества характерны также преимущественное использование ручного труда, экстенсивный способ производства, отсутствие рыночных форм торговли (преобладание обмена и перераспределения). Это приводило к обогащению отдельных лиц или сословий.

Формы собственности в таких структурах, как правило, коллективные. Любые проявления индивидуализма не воспринимаются и отрицаются обществом, а также считают опасными, так как нарушают установленный порядок и традиционный баланс. Нет толчков к развитию науки, культуры, поэтому во всех сферах используются экстенсивные технологии.

Политическое устройство

Политическая сфера в таком обществе характеризуется авторитарной властью, которая передается по наследству. Это объясняется тем, что только таким образом можно поддерживать традиции длительное время. Система управления в таком обществе была достаточно примитивной (наследственная власть находилась в руках старейшин). Народ фактически никак не влиял на политику.

Часто имеет место идея о божественном происхождении лица, в руках которого находилась власть. В связи с этим политика фактически полностью подчинена религии и осуществляется только по священным предписаниям. Совмещение светской и духовной власти делало возможным все большее подчинение людей государству. Это, в свою очередь, укрепляло устойчивость общества традиционного типа.

Социальные отношения

В сфере социальных отношений можно выделить следующие особенности традиционного общества:

1. Патриархальное устройство.

2. Главной целью функционирования такого общества является поддержание жизнедеятельности человека и избежание его исчезновения как вида.

3. Низкий уровень социальной мобильности.

4. Для традиционного общества характерно деление на сословия. Каждое из них играло разную социальную роль.

5. Оценка личности с точки зрения места, которое люди занимают в иерархической структуре.

5. Оценка личности с точки зрения места, которое люди занимают в иерархической структуре. 6. Человек не ощущает себя индивидуумом, он рассматривает только свою принадлежность к определенной группе или общине.

Духовная сфера

В духовной сфере традиционное общество характеризуется глубокими, привитыми с детства религиозностью и моральными установками. Определенные ритуалы и догматы являлись неотъемлемой часть жизни человека. Письменности в традиционном обществе как таковой не существовало. Именно поэтому все предания и традиции передавались в устной форме.

Отношения с природой и окружающим миром

Влияние традиционного общества на природу было примитивным и незначительным. Это объяснялось малоотходным производством, представленным скотоводством и земледелием. Также в некоторых обществах существовали определенные религиозные правила, порицающие загрязнение природы.

По отношению к окружающему миру оно являлось закрытым. Традиционное общество всеми силами оберегало себя от вторжений извне и любого внешнего воздействия. Вследствие этого человек воспринимал жизнь как статическую и неизменную. Качественные перемены в таких обществах происходили очень медленно, а революционные сдвиги воспринимались крайне болезненно.

Традиционное и индустриальное общество: различия

Индустриальное общество возникло в XVIII веке, вследствие промышленных революций, прежде всего в Англии и Франции.

Следует выделить некоторые его отличительные черты.

1. Создание большого машинного производства.

2. Стандартизация деталей и узлов разных механизмов. Это сделало возможным массовое производство.

3. Еще одна важная отличительная черта – урбанизация (рост городов и переселение на их территории значительной части населения).

4. Разделение труда и его специализация.

Традиционное и индустриальное общество имеют существенные различия. Для первого характерно естественное разделение труда. Здесь преобладают традиционные ценности и патриархальное устройство, отсутствует массовое производство.

Также следует выделить постиндустриальное общество. Традиционное, в отличие от него, ставит целью добычу природных богатств, а не сбор информации и ее хранение.

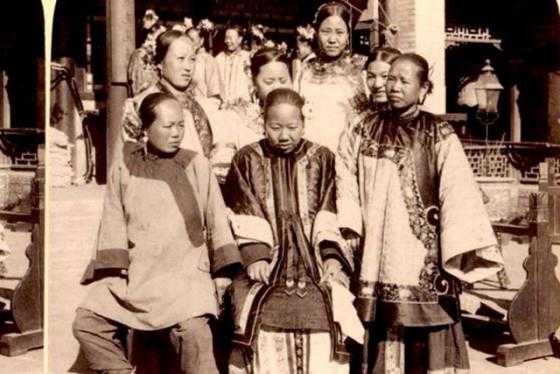

Примеры традиционного общества: Китай

Яркие примеры общества традиционного типа можно встретить на Востоке в средние века и новое время. Среди них следует выделить Индию, Китай, Японию, Османскую империю.

Китай еще с древности отличался сильной государственной властью. По характеру эволюции общество этой страны развивалось циклически. Для Китая характерно постоянное чередование нескольких эпох (развитие, кризис, социальный взрыв). Следует отметить также единство духовной и религиозной власти в этой стране. По традиции, император получал так называемый «Мандат Неба» — божественное разрешение на правление.

Япония

Развитие Японии в средние века и в новое время также позволяет говорить о том, что здесь существовало традиционное общество, определение которого рассматривается в данной статье. Все население Страны восходящего солнца делилось на 4 сословия. Первое – это самураи, дайме и сегун (олицетворяли высшую светскую власть). Они занимали привилегированное положение и имели право носить оружие. Второе сословие – крестьяне, владевшие землей в качестве наследственного держания. Третье – ремесленники и четвертое – купцы. Следует отметить, что торговля в Японии считалась недостойным делом. Также стоит выделить жесткую регламентацию общественной жизни каждого из сословий.

В отличие от других традиционных восточных стран, в Японии не существовало единства верховной светской и духовной власти. Первую олицетворял сегун. В его руках находилась большая часть земель и огромная власть. Также в Японии был император (тэнно). Он являлся олицетворением духовной власти.

Индия

Яркие примеры общества традиционного типа можно встретить в Индии на протяжение всей истории страны. В основе Могольской империи, расположенной на Индостанском полуострове, лежала военно-ленная и кастовая система. Верховный правитель – падишах – являлся главным собственником всей земли в государстве. Индийское общество было строго разделено на касты, жизнь которых жестко регламентировалось законами и священными предписаниями.

fb.ru

Функциональные особенности каждой из четырех подсистем общества — экономическая подсистема

Форма правления, при которой верховная государственная власть осуществляется выборными органами, избираемыми населением на определенный срок, определяется как «_»

(*ответ*) республика

конституционализм

демократия

либерализм

Форма правления, при которой верховная государственная власть осуществляется единолично и переходит, как правило, по наследству, носит название «_»

(*ответ*) монархия

Формирование властных структур, политической и экономической элиты по национальному признаку является основанием для того, чтобы говорить о _ типе легитимности власти

(*ответ*) этническом

традиционном

иррациональном

онтологическом

Функции политического лидера

— диагностическая < авторитетная, точная и своевременная оценка политической ситуации в обществе

— стратегическая < выработка оптимального политического курса, соответствующего сложившейся в обществе ситуации

— интегративная < создания атмосферы, в которой разнородные общественные группы могли бы ощущать себя единым целым

Функциональные особенности каждой из четырех подсистем общества

— экономическая подсистема < функция адаптации: играет роль связующего звена между обществом и природой

— политическая подсистема < функция целеполагания: включает в себя все формы принятия решений, определяет коллективные цели и обеспечивает мобилизацию ресурсов для их достижения

— социетальная («общностная») подсистема < функция интеграции: поддерживает устоявшийся образ жизни и включает в себя все институты социального контроля — от законов до неформальных правил

— подсистема социализации (культурная) < функция устойчивости и самосохранения: позволяет включить человека в существующую культурную систему и содержит в себе культуру, религию, семью и школу

Харизматическая легитимность _

(*ответ*) основана на вере в личные качества лидера

(*ответ*) строится на эмоциональном заряде, на безоглядном доверии вождю

имеет своим источником рационально установленные правила, нормы (законы)

опирается на убежденность индивидов в правильности тех идеологических ценностей, которые провозглашены властью

Целостная совокупность государственных и негосударственных общественных институтов, правовых и политических норм, взаимоотношений политических субъектов, посредством которых осуществляется власть и управление в обществе, определяется понятием «политическая _»

(*ответ*) система

Государства Востока традиционное общество в эпоху раннего Нового времени

Государства Востока: традиционное общество в эпоху раннего Нового времени

Способы землевладения

Деревенская община

Сословия

Религия

В течение долгого времени вы изучали историю стран Запада, узнавали, как развивалось общество. Теперь вам предстоит познакомиться с особенностями развития восточных государств в XVI–XVII веках.

Во время урока вы узнаете, что повлияло на мировоззрение жителей Индии, Китая и Японии, как складывались хозяйственные и социальные отношения в этих государствах.

Начнем рассмотрение стран Востока со способов землевладения, характерных для этих государств.

Индия.

В восточных странах главным собственником всех земель было государство. В Индии все завоеванные территории становились частью земельного фонда, из которого и раздавались наделы, они получили название джаги́ры. Однако участки оставались в собственности государства. Их держатель – джагирда́р – был временным и не имел права передачи земли по наследству. Как правило, джагирдары владели несколькими десятками тысяч гектаров, часть доходов с которых шла на содержание воинских отрядов. Джагирдар не пользовался одним наделом на протяжении всей жизни. Через определенное количество лет ему давался новый земельных участок, где снова приходилось выстраивать хозяйство.

Существовала и частная собственность на землю. Этим правом пользовались покоренные князья, платившие дань, шейхи, имевшие небольшие владения и позже мусульманские богословы. За использованием земель следило специальное ведомство – диван.

Китай.

В Китае земли делились на государственные и «народные» (частные).

К государственным относились

· земли, конфискованные у преступников;

· пастбища;

· земли императорского дома;

· земли, пожалованные чиновникам, князьям, храмам;

· участки, принадлежащие военным поселениям.

Все остальные земли были частными, владеть ими могли как феодалы, так и крестьяне. Частыми были захваты знатью территорий, которыми владели крестьяне.

Существовали «должностные поля» – это государственные земли, которые предоставлялись чиновникам на время их службы. Были также «поля для поддержания бескорыстия», их получали чиновники, у которых была плохая оплата труда, и, чтобы они не брали взяток, им предоставляли земли, дававшие доход. Большая часть крестьян пользовалась землей на условиях аренды.

Япония.

В Японии вся земля была в собственности государства. И крестьяне, и феодалы получали наделы во временное пользование. Размер участка крестьянина зависел от количества людей в семье, а у феодала – от знатности. В любой момент земля могла быть конфискована. Такая система способствовала укреплению центральной власти.

Деревенская община.

Основная часть населения восточных государств была занята в сельском хозяйстве, где оставалась достаточно прочной деревенская община. Узнаем, каковы были особенности ее организации в Китае, Индии и Японии.

Индия.

В Индии община была очень крепкой. Земельные владения принадлежали не отдельным людям, а общинам, внутри которых уже раздавались участки семьям. В коллективном пользовании оставались леса, пастбища, пустоши. Каждая община вносила определенную сумму налога государству за право пользования землей. Таким образом, государству облегчался процесс сбора налогов. Управление общиной осуществлял совет, состоящий из 5 наиболее зажиточных жителей.

Помимо занятия сельским хозяйством, общинники могли заниматься ремеслом. Однако жители общины были обязаны содержать несколько профессиональных ремесленников, которые обслуживали потребности в одежде и предметах быта.

Все должности внутри общины были четко распределены и передавались по наследству. Получалось, что оставаясь свободным, житель общины не мог ее покинуть, потому что имел право чем-либо заниматься только в своей общине. За ее пределами он становился пришлым и лишался прав. У пришлых не было права голоса, они могли иметь земельный участок только на условиях аренды, получая 1/8 часть от урожая. Неполноправными были и ремесленники.

Китай.

В Китае деревенскую общину составляли 100 дворов, разделенные на группы по 10 дворов. Во главе всей общины стоял староста, а группы дворов возглавляли деся́тские, которых выбирали среди тех, кто достиг 50 лет и отличался безупречным поведением.

Задачей десятских был контроль за сбором налогов. Чиновникам было запрещено появляться в общинах с этой целью под страхом смертной казни. Также десятские следили за поведением жителей общины и сообщали обо всех нарушениях правителю.

В китайской общине существовала круговая порука. В случае невыплаты налогов или отказа от выполнения повинностей одним из жителей общины, его работа перекладывалась на других жителей. Это облегчало сбор налогов и контроль за поступлением средств в казну.

Япония.

В Японии деревенская община значительно окрепла к XV веку, она обладала достаточно большой долей самоуправления. Главной задачей для себя жители общины ставили уменьшение налогов и отмену трудовых повинностей. Община взяла на себя обязательства по контролю уплаты налогов ее жителями, взамен получила право управлять внутренними делами и самостоятельно распоряжаться избыточными продуктами. Руководство общиной

· осуществляло общее собрание;

· занималось распределением воды;

· решало, как использовать угодия;

· делило между жителями трудовые повинности.

Правом голоса на собрании обладали только те крестьяне, которые владели земельными участками. Таким образом, община сокращала вмешательство императорских чиновников и разграбление крестьян.

Сословия.

Одной из главных особенностей традиционных обществ стран Востока было четкое разделение на сословия. Каждый вел жизнь так, как предписывали ему правила и сословная принадлежность.

Индия.

В Индии общество делилось на 4 ва́рны: бра́хманы, кша́трии, ва́йшьи, шу́дры. Каждая варна включала в себя множество каст, всего их более двух тысяч, многие их которых сохранились до сих пор. Рассмотрим подробнее варны индийского традиционного общества.

Брахманы – это высшая варна, ее можно сравнить с европейским духовенством. Брахманы выполняли обязанности писарей, священнослужителей, учителей, судей и чиновников.

Вторую ступень занимали кшатрии. Это было воинское сословие. С детства их воспитывали сильными и мужественными, готовыми встать на защиту государства. Главной целью кшатриев был контроль за соблюдением порядка и закона. Только они были наделены правом убивать тех, чье поведение не соответствовало правилам варны. Среди кшатриев, как правило, выбирали правителей.

Вайшьи – это третья ступень социальной лестницы индийского общества, включающая в себя торговцев, ростовщиков и ремесленников.

На четвертой ступени находятся

Вне социальной лестницы в Индии находились «неприкасаемые». Это люди, которые занимались очисткой улиц от мусора, работой с кожей животных и глиной, стиркой. Они селились вдалеке от других жителей, не имели права посещать храмы. Считалось, что они могут осквернить представителей варн.

Китай.

В Китае общество делилось на привилегированные и непривилегированные слои.

К первым относились родственники императорской семьи и знать, имевшая титул. Отличительной чертой китайского общества было существование такого сословия как шэньши́, это были люди, которые сдали экзамен на право занимать государственные должности. Они были учеными и пользовались всеобщим уважением. Важным является то, что правом сдать экзамен на звание шэньши обладали и представители непривилегированных сословий, к которым относились землевладельцы, крестьяне, торговцы и ремесленники. Самым низшим сословием в Китае были люди, которые не платили налоги – рабы, артисты, монахи, слуги, палачи.

Япония.

В Японии сословная структура складывалась в схему СИ-НО-КО-СЁ. Или воинов, крестьян, ремесленников и торговцев. Над всеми сословиями находился император, которого обожествляли, и родовая знать.

Высшим сословием были самура́и. Это представители японского дворянства, основной задачей которых являлось несение воинской службы. Во время войн между феодалами формировались отряды из самураев, от умений которых и зависел исход войны. У самураев был свой кодекс, согласно которому они жили – «Бусидо́», или путь воина. Он предусматривал верность господину, скромность, вежливость, способность принести себя в жертву. В случае смерти своего господина, самурай совершал «сепу́кку», ритуальное вспарывание живота.

Обратите внимание, что крестьяне занимали вторую ступень социальной лестницы. Они пользовались уважением, так как обеспечивали пропитанием самураев и императора. Однако их жизнь была определена в очень строгие рамки. Крестьяне не имели права есть рис или печь из него лепешки, это считалось большой растратой, так как рис в то время был синонимом богатства. Одежду носили только изо льна или хлопка.

Все ремесленники были объединены в цехи. В выборе ремесла руководствовались наследственностью. Если отец занимался изготовлением одежды, то его дети тоже будут это делать. Ремесленники делились на три категории:

· те, кто имел свой магазин;

· те, кто выполнял работу на месте;

· странствующие ремесленники.

Торговцы были источником обогащения императорского дома, поэтому пользовались большей свободой. У них был свой устав, купцам было запрещено играть в азартные игры, сочинять стихи, учиться искусству быстрого рисования и владения мечом. Это все могло отвлекать от непосредственной работы.

Религия.

Чтобы лучше понять события последующих лет, необходимо знать о мировоззрении жителей Востока. Сформировалось оно под влиянием трех религий – конфуциа́нства, будди́зма и синтои́зма. Рассмотрим их основные положения.

Конфуцианство сформировалось в Китае, и было обязательным учением для всех его жителей. Оно оказало существенное влияние на поведение и формирование мировоззрения китайцев.

Конфуций учил: «Государство – это большая семья, а семья – это маленькое государство». Необходимо почитать своих родителей и старших, это же почтение нужно выказывать императору, так как он глава большой семьи-государства.

Одной из центральных идей в культуре Китая стала следующая: «Чтобы достичь равенства, нужно неравенство». На этом строились отношения в обществе на протяжении многих столетий.

Само учение основывалось на 5 принципах:

· любовь к людям, именно его авторству принадлежит правило «Не делай человеку того, что не желаешь себе»;

· справедливость;

· исполнение ритуалов;

· рассудительность;

· искренность.

Каждый житель Китая должен был им соответствовать.

Широкое распространение в Индии, Китае и Японии получил буддизм. Эта религия также определяла основные жизненные принципы, характерные для восточного человека. Бу́дда учил, что вся жизнь человека – это страдание, которое возникает от того, что человек постоянно стремится с исполнению своих желаний. Когда он этого не достигает, то становится на путь страдания. Чтобы этого не произошло, следует сделать следующее:

· поверить, что мир полон страданий;

· ограничить свои желания и стремления;

· говорить только правду и добрые слова;

· совершать добрые дела;

· не наносить вред живому;

· следить за своими мыслями, отгонять плохие и думать о хорошем.

Если человек будет постоянно совершенствоваться, то в следующей жизни его ждет перерождение и он сможет стать представителем высшей касты.

В Японии национальной религией стал синтоизм. Это древняя религия, но японские правители вернулись к ней в XVIII веке, когда появилась необходимость упрочения власти императора. Согласно учению существует богиня солнца Аматэра́су. Император является ее прямым потомком и представителем. Через него люди могут обращаться к богине. Отличительной особенностью синтоизма стало отсутствие учителя, который бы объяснял ее суть.

Таким образом, давайте сравним три восточных государства по тем показателям, которые мы рассмотрели. В Индии и Японии вся земля находилась в государственной собственности, в Китае существовали как государственные, так и «народные» земли. Деревенская община везде имела самоуправление. Сословия в Индии были представлены четырьмя варнами: брахманы, кшатрии, вайшьи и шудры; в Китае были привилегированные и непривилегированные сословия, в Японии – сословия воинов, крестьян, ремесленников и торговцев. Основными религиями были: буддизм в Индии, конфуцианство в Китае, синтоизм в Японии.

videouroki.net