СТРУКТУРА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ИСТОРИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ

Вы когда-нибудь задумывались о том, что такое жизнь? Ответ на этот вопрос чрезвычайно прост, лаконичен и прекрасен. Но ответить на него самостоятельно не так просто. Как правило, собственные измышления крайне громоздки и не точны. И проблема не в сообразительности, а в отсутствии эмпирического опыта. Эволюция нас просто не одарила настолько тонкими органами чувств. И потому молекулярные процессы нам не даны в эмпирическом опыте. Но мы выкрутились! Изобрели науки, взрастили Тимофеева-Ресовского и узнали, что жизнь – это «конвариантная редупликация клеток». Что это значит? Это значит, что клетки могут воспроизводиться со случайными мутациями. Этот принцип лежит в основе эволюции. А реализуется он посредством ДНК [1].

Воспроизводство молекул, конечно, может осуществляться и без ДНК [2], но именно ДНК обеспечивает передачу генетической информации [3]. Это позволяет каждой синтезированной клетке хранить в себе накопленную предшественниками генетическую информацию. Передавать фенотипические признаки. И именно поэтому генетический код всех людей совпадает на 99% [4]. Но оставшегося 1% достаточно для того, чтобы ДНК каждого человека обладал собственными «отпечатками», на основании которых можно установить личность человека, провести тест на отцовство [4] или вывести палеонтологическое древо [5]. И хотя наши познания в области ДНК не столь виртуозны, «читать» его мы научились [6].

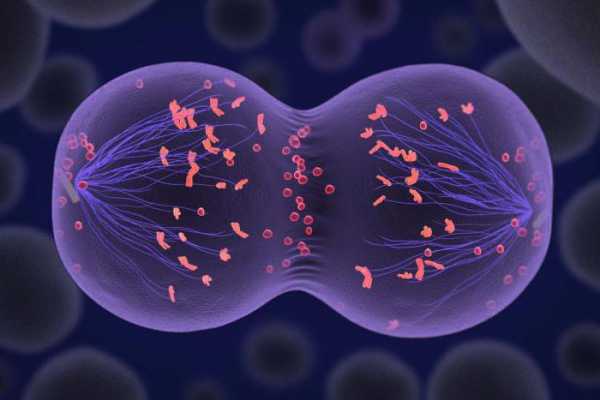

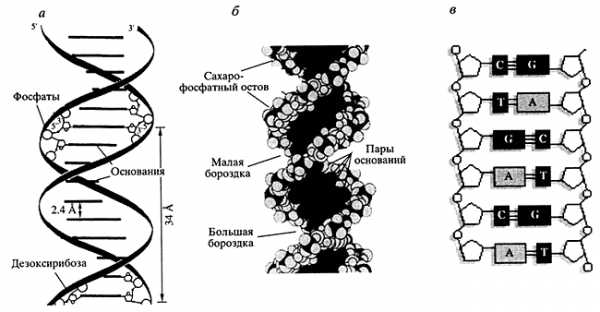

Что такое ДНК? ДНК – это дезоксирибонуклеиновая кислота, синтезируемая в ядрах клеток, их митохондриях и хлоропластах [7]. В основном, в ядрах, поэтому нуклеотиды и получили соответствующее название (англ. Nucleus – ядро). Состоит нуклеотид из азотистого основания, сахара и фосфатной группы. В состав ДНК входит 4 азотистых основания: аденин (A), гуанин (G), цитозин (C) и тимин (T). Они образуют комплементарные водородные связи. Таким образом, аденин может образовывать связь только с тимином (A–T), а гуанин с цитозином (G–C) [8]. Это и называется комплементарной связью. Установить комплементарность связей азотистых оснований ДНК удалось в 1953 году Джеймсу Уотсону и Фрэнсису Крику [9]. А позже их концепция была дополнена Морисом Уилкинсом, и все трое в 1962 году получили Нобелевскую премию [10].

История открытия ДНК

Открыт ДНК был ещё в 1869 году Фридрихом Мишером [11], но его значение оставалось загадкой вплоть до 1944 года. В 1944 году три американских бактериолога, во главе с Освальдом Теодором Эвери, опубликовали работу, посвящённую «трансформации» (переноса) признаков от мёртвых Streptococcus живым. Работа была выполнена скрупулёзно и однозначно демонстрировала, что «трансформация» осуществляется посредством переноса ДНК [12]. Это вызвало споры. Генетики возбудились. Концепция белкового происхождения генома была подвергнута сомнению. Да что там сомнению! Она была уничтожена в пух и прах. Вы представляете, генетический код это не протеин, а какая-та пошлая дезоксирибонуклеиновая кислота?! Это возмутительно!

Всем известно, что «жизнь – это форма существования белка». Ген – это «элементарная частица наследственности». Это о ней говорил Тимофеев-Ресовский, давая определение жизни, как «конвариантной редупликации клеток». И никто не знал, из чего состоит ген. За редким исключением! Тимофеев-Ресовский не рискует отвечать на этот вопрос. Но говорит, что его учитель, Николай Константинович Кольцов, предполагает, что «ген – это полимерная молекула, скорее всего, молекула белка» [13]. Ведь «жизнь – это форма существования белка». И это не смотря на то, что Кольцов ещё в 1928 году предвосхитил открытый Джеймсом Уотсоном и Фрэнсисом Криком в 1953 году матричный принцип генетического кода [14].

До Кольцова Александр Андреевич Колли говорит о невозможности передачи всего набора фенотипических признаков через молекулы половых клеток. «Клеток мало. Признаков много. Не сходится»! Но матричный принцип Кольцова это противоречие снимает [15]. И, тем не менее, ген, по Кольцову, это белок. Эвери экспериментально демонстрирует передачу признаков посредством ДНК. Но только Уотсон и Крик собирают всё это в теорию и окончательно формируют современные представления о генетическом коде. Воистину, как говорил Эйнштейн: «То, что вы увидите, зависит от теории, которой вы пользуетесь». Viva, товарищи, загадка раскрыта!

ДНК состоит из комплементарных связей. Это значит, что к основанию A всегда присоединится основание T, а к основанию G основание C. В связи с этим, при разделении ДНК на 2 части, присоединяемые к ним буквы, всегда будут образовывать одни и те же связи. А как же «конвариантность»? Она реализуется посредством мутаций, которые могут касаться пространственного положения нуклеотидной последовательности ДНК или ковалентной модификации азотистых оснований [16]. И хотя пока мы только научились «читать» код ДНК [17], а генетическую инженерию применять на огурцах и свиньях, знания в области генетики уже сегодня играют важную роль в медицине [18]. В будущем эта роль будет только возрастать, и однажды мы сможем лечить не последствия заболеваний, а их причины!

Заключение

- ДНК представляет собой генетический код, комплементарность связей которого обеспечивает передачу фенотипических признаков от родителей к детям.

- Случайные мутации ДНК, посредством которых реализуется «конвариантная редупликация клеток», обеспечивают процесс эволюции. Мы все мутанты. Попробуйте, быть может, вы уже научились пускать паутину из рук?

Лимит времени: 0

Информация

Вы уже проходили тест ранее. Вы не можете запустить его снова.

Тест загружается…

Вы должны войти или зарегистрироваться для того, чтобы начать тест.

Вы должны закончить следующие тесты, чтобы начать этот:

Правильных ответов: 0 из 5

Ваше время:

Время вышло

Вы набрали 0 из 0 баллов (0)

- С ответом

- С отметкой о просмотре

P.S. Благодарим за внимание! Надеемся, что статья была интересна и познавательна. Если у вас остались какие-либо вопросы, есть замечания или вы хотите высказать слова благодарности, то для всего этого можно воспользоваться формой комментариев ниже. Оценивайте статью, делитесь ею с друзьями в социальных сетях, добавляйте сайт в избранное и боритесь с мракобесием во всех его проявлениях, аминь!

Источники

[1] sciencedirect.com/science/article/pii/S0014579300023000

[2] ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26876/

[3] ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK6360/

[4] ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1200713/

[5] ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4707776/

[6] ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3439153/

[7] В. Эллиот, Д. Эллиот «Биохимия и молекулярная биология»

[8] ghr.nlm.nih.gov/primer/basics/dna

[9] Джеймс Д. Уотсон «Двойная спираль»

[10] nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1962/

[11] sciencedirect.com/science/article/pii/S0012160604008231

[12] embryo.asu.edu/pages/oswald-theodore-avery-1877-1955

[13] kvant.mccme.ru/1982/08/samaya_glavnaya_molekula.htm

[14] elibrary.ru/item.asp?id=18445160

[15] youtube.com/watch?v=2DnDopDrBSw&t

[16] ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3539359/

[17] ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4727787/

[18] ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4066586/

[свернуть]

Загрузка…Кто открыл ДНК? Значение открытия ДНК. Фридрих Мишер

Сегодня понятия «генетика» и «ДНК» в нашем сознании неразделимы. И наверняка многие вспомнят имена Уотсона и Крика при упоминании спиральной структуры этой основы нашей наследственности. Но не все знают, что сама дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) была открыта совсем не ими, и не всегда она была главной молекулой жизни. Кто открыл ДНК, каково ее значение и другие аспекты – тема данной статьи.

Холодный замок

В лаборатории, где работал Фридрих Мишер, было мало света и очень холодно. Ведь она была оборудована в замке Хоэтюбинген герцога Вюртембергского (Тюбинген, Германия). Именно низкая температура стала удачным стечением обстоятельств, позволивших свершиться в 1869 году открытию, названному впоследствии одним из самых крупных событий XIX-XX века в науке генетике. Сегодня в этом замке работает музейная экспозиция, а та самая кухня называется «Колыбель биохимии». Кто открыл ДНК и что этому предшествовало?

Случайный биохимик

Иоганн Фридрих Мишер (1844-1895) родился в семье потомственных врачей в швейцарском городе Базель. Там же 23-летний Фридрих закончил медицинский факультет университета. Но, вопреки ожиданиям семьи, врачом он не стал. Его интересовали исключительно живые клетки и процессы, которые в них происходят. И молодой ученый оказался в той самой лаборатории в компании сорока таких же новаторов, которые под началом основателя биохимии Феликса Хоппе-Зейлера (1825-1895) изучали клетки крови человека. Это была одна из первых, в то время единственная в Европе, биохимическая лаборатория, которую основал в 1818 году выдающийся химик, давший название гемоглобину и карбоксигемоглобину крови.

Странный осадок

История открытия ДНК весьма любопытна. Молодому Фридриху Мишеру досталось изучать лейкоциты (белые клетки крови). Из местной больницы ему привозили бинты в крови и гное, которые он промывал и исследовал белки лейкоцитов. Именно тогда он и заметил, что в пробирках после выделения белков всегда остается какой-то белый осадок в виде хлопьев. Изучая свою находку под микроскопом, Мишер заметил, что после промывания от лейкоцитов оставались только ядра. Вывод напрашивался сам собой: вещество находится в ядре. Вот кто открыл ДНК, только назвал он вещество нуклеином (от латинского слова ядро — nucleus).

Пытливый исследователь

Ученый менял способы промывки лейкоцитов, реагенты и способы очистки. Так выяснилось, что это вещество — не белок и не жир. Биохимия только зарождалась, химический анализ был делом непростым, долгим и очень трудоемким. Но Фридрих Мишер провел его и выяснил, что составляющие ДНК — это углерод, кислород и азот. Но что более странно – в веществе присутствовал в больших концентрациях фосфор. На тот момент химия не знала соединений подобного состава, и Мишер понял, что он открыл что-то особенное. Гоппе-Зейлер (наставник) поддержал его, и в 1871 году труды были опубликованы и сопровождались рецензией уважаемого химика того времени. Дальнейшее изучение показало кислотные свойства вещества, и именно тогда оно стало называться нуклеиновой кислотой. Хотя, по правде, первооткрывателю это не нравилось, и в своих работах он продолжал называть ДНК нуклеином.

Рыбалка на благо науки

Возвратившись в Базель, и заняв пост заведующего кафедры физиологии университета, в котором учился, Мишер продолжил научные изыскания. Объектом для изучения ДНК он выбрал молоки лосося. Кстати, и сегодня молоки лососевых используются для получения ДНК в больших количествах. В Рейне в те времена лосось водился в избытке, и Фридрих совмещал приятное времяпровождение с удочкой с работой по добыче материала для исследований. В своих работах о молоках (1874 г.) он и не предполагал роли ДНК в наследовании признаков, а связывал это вещество с процессами оплодотворения. От изучения молок лососевых он перешел к изучению их физиологии.

Позже ученый приступил к исследованию вопросов здорового рациона для заключенных тюрем. Он даже написал поваренную книгу. Затем он основал институт анатомии и физиологии (Базель), внес вклад в изучение роли кровяных клеток в дыхании. А про его нуклеотид надолго забыли.

Крах протеиновой теории наследственности

В XIX веке в науке господствовала теория, что материальными носителями наследственной информации являются белки. О роли такой простой субстанции, как ДНК, в данном вопросе не догадывались. И только в 1944 году об открытии Мишера вспомнили. Другой медик, американский, Освальд Эвери (1877-1955) своими опытами показал генетическое значение ДНК. Опыты Эвери и его соавторов Колина Маклауда и Маклина Маккарти в Рокфеллеровском институте медицинских исследований (Нью-Йорк) наглядно доказали, что именно ДНК, а не белки, являются носителями генетической информации.

От тысячелетий к десяткам лет

Тысячелетия понадобились науке для понимания основы наследственности. Но для расшифровки молекулы ДНК, механизмов матричного синтеза и построения геномной карты понадобились всего лишь десятки лет. Опыты, которые начал Ф. Гриффит (1928), продолжили не только Эвери с соавторами. Молекулярная биология родилась в момент представления миру модели структуры ДНК – двойной закрученной спирали (1953). Имена авторов этой модели – Джеймс Уотсон и Френсис Крик, получившие Нобелевскую премию за вою модель структуры ДНК. Кто открыл само вещество и исследовал его, многие источники просто умалчивают.

Трагедии и судьбы

В истории открытия ДНК немало тайн, загадок и обиженных ученых. Например, Эрвин Чаргафф (1905-2002) до самой кончины считал, что Уотсон и Крик украли его Нобелевскую премию. И хотя он прославился своими правилами (правила Чаргаффа или комплементарности нуклеотидов в цепочке ДНК), Уотсона и Крика он называл не иначе как шарлатанами. Еще одна тайна и трагедия связана с именем Розалин Франклин (1920-1958) – английского ученого-биолога. Именно ее работы по рентгеноструктурному анализу нуклеиновых кислот показал Уотсон Крику, когда их осенила идея о двойной спирали.

Подведем итог

Открытие дезоксирибонуклеиновой кислоты, ее состава и структуры не только дало толчок движению человеческой мысли. Эти открытия перевели научную теорию в область специфических экспериментов и практического применения. Сегодня мы расшифровали геном человека, нашли способы выявления наследственных патологических заболеваний плода в период внутриутробного развития, научились определять родство и виновников преступлений по ДНК-анализам. Получили возможность выращивать помидоры с генами холодоустойчивости лосося, разноцветные сосны, которые меняют цвет при взаимодействии с загрязняющими веществами, и (прото невозможно не упомянуть) вырастили светящихся поросят.

С открытием дезоксирибонуклеиновой кислоты мечты фантастов о бессмертии и модернизации человечества перестают быть сказкой, а переходят всего лишь в плоскость времени. А ведь все это случилось благодаря тому, что Иоганн Фридрих Мишер продолжал свою работу в лаборатории, несмотря на замерзшие руки.

fb.ru

Открытие структуры молекулы ДНК | Тайны веков

Проникая все глубже в тайны мироздания, человек пытался ответить на один из основных вопросов, которым задавались еще древние мудрецы: что есть жизнь, что есть сам человек? Тайна рождения живых организмов интересовала ученых не меньше, чем строение звезд. Открытия в области биологии, совершенные в XX в., вывели человечество на новые рубежи, наметили поистине фантастические перспективы. Молекулярная биология по‑прежнему остается одной из самых перспективных наук нашего времени.

Разработав теорию эволюции живых организмов, Дарвин не мог ответить на вопрос, как закрепляются в потомстве изменения в структуре и функциях живых организмов, возникшие в процессе этой эволюции. Но когда его книга только‑только вышла из печати, в Чехии уже ставил свои опыты Грегор Мендель. Его выводы положили начало развитию науки о наследственности – генетики, которой суждено было объяснить важнейшие загадки мироздания. На модели гороха Мендель впервые установил существование особых «наследственных факторов» (позднее названных «генами»), передающихся от одного поколения другому, переносящих при этом определенные признаки. Однако еще долгое время сам механизм передачи был ученым неизвестен.

В то же время в Германии работал зоолог Август Вейсман, который высказал и доказал правильность мнения о том, что переход родительских свойств на потомство зависит от прямой передачи родителями некоего материального вещества, которое, по мнению Вейсмана, было заключено в хромосомах – органеллах клетки. Важнейшие для развития генетики исследования в дальнейшем провел американец Томас Морган. Поставив массу экспериментов на мухах‑дрозофилах, он и его сотрудники пришли к выводам о материальных основах наследственности, линейной локализации генов в хромосомах, закономерности их мутационной изменчивости, цитогенетическом механизме их наследственной передачи и др., что позволило окончательно оформить основные принципы хромосомной теории наследственности.

В 1869 г. биохимик Мишер выделил из клеточных ядер неизвестное до тех пор вещество со свойствами слабой кислоты. Позднее химик Левин установил, что в состав этой кислоты входит углевод дезоксирибоза, отчего она и была названа дезоксирибонуклеиновой (ДНК). В 1920 г. тот же Левин идентифицировал в составе ДНК четыре азотистых основания: аденин (А), гуанин (Г), цитозин (Ц) и тимидин (Т). Таким образом, уже в 20‑х годах XX в. ученые знали, из чего состоит ДНК. Эти сведения были существенно дополнены в 1950 г. биохимиком Чаргафом, обнаружившим, что в молекуле ДНК количество А равно количеству Т, а количество Г равно количеству Ц.

Однако, что касается роли ДНК в хранении и передаче наследственной информации, то долгое время по этому поводу имелись только догадки. В 1944 г. микробиологи Эвери, Маккарти и Маклеод впервые передали от одного микроба к другому определенные свойства с помощью ДНК.

А 28 февраля 1953 г. два молодых ученых из Кембриджского университета Джеймс Уотсон и Френсис Крик сообщили о своем открытии структуры молекулы ДНК. Они установили, что эта молекула представляет собой спираль, состоящую из двух цепочек. В каждой цепочке, имеющей фосфатно‑сахарную основу, содержатся азотистые основания. Водородные связи между А и Т, с одной стороны, и Г и Ц – с другой, определяют устойчивость двуспиральной структуры. Уотсон и Крик определили, что последовательность азотистых оснований в структуре двуспиральной ДНК является «кодом» генетической информации, который передается при копировании (удвоении) молекулы. Когда две цепи ДНК разъединяются, к ним могут прикрепляться новые нуклеотиды, и около каждой из старых цепей образуется новая, точно ей соответствующая (поскольку единственно возможным является сочетание нуклеотидов А – Т, Г – Ц).

Статья Уотсона и Крика под названием «Молекулярная структура нуклеиновых кислот» была опубликована 25 апреля 1953 г. в журнале «Nature». В этом же номере была напечатана статья лондонских ученых Р. Франклин и М. Вилкинса, в которой были описаны результаты рентгеновского исследования молекулы ДНК, показавшего, что эта молекула действительно представляет собой двойную спираль.

Открытие Уотсона и Крика было признано практически во всем мире (опоздал лишь СССР, где генетика была разгромлена благодаря усилиям академика Лысенко). Уже в 1961 г. американские биологи Ниренберг и Очоа установили, что отдельные участки ДНК кодируют, т. е. определяют строение совершенно конкретных белковых структур («три расположенных рядом нуклеотида кодируют одну определенную аминокислоту»). Эти ученые определили кодоны, соответствующие каждой из 20 аминокислот.

Естественно, открытие Уотсона и Крика дало лишь базу для последующих исследований, но без этой базы генетика, вероятно, не могла бы развиваться дальше. В 1962 г. оба ученых получили Нобелевскую премию.

В первой половине 1970‑х годов были впервые получены гибридные молекулы ДНК («ДНК‑ДНК»), способные проникать в клетки различного происхождения и стимулировать там синтез несвойственных этим клеткам белков. Это было рождением новой дисциплины – генной инженерии, которая была сразу же взята под правительственный контроль в связи с потенциальной возможностью ее использования для создания биологического оружия. В 1977 г. был разработан первый вариант «машинного» метода определения нуклеотидных последовательностей в молекуле ДНК, что резко увеличило количество раскрытых («прочитанных») геномных участков и целых генов. В 1982 г. было получено первое лечебное средство нового поколения – генно‑инженерный инсулин. Он производится бактериальными клетками, в которые вводится ДНК, кодирующая структуру белка инсулина. В 1983 г. был разработан способ увеличения количества молекул ДНК с помощью фермента полимеразы, а в 1985‑м – метод индивидуального молекулярного «фингерпринтирования» (то есть своеобразного «снятия отпечатков пальцев») каждой оригинальной пробы ДНК. Это позволило осуществлять сравнение разных проб ДНК между собой для определения их идентичности или, напротив, несхожести. Эти методы сразу же начали применяться в судебной медицине для идентификации биологических «следов преступления», а также для установления отцовства. Расширяется новая генно‑инженерная технология производства некоторых пищевых продуктов. В 2000 г. был практически полностью расшифрован геном человека. Наука вплотную подошла к возможности заранее определять фенотип, способности, патологии человека, который только должен родиться. И не только определять, но и корректировать, заменять «больные гены» на «здоровые».

agesmystery.ru

История открытия ДНК

История открытия ДНК

История открытия ДНК

Открытие ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота) имеет долгую и интересную историю. Это открытие не было совершено в одночасье и одним представителем ученого мира. Несмотря на то, что в качестве первопроходцев во многих источниках указаны Уотсон и Фрэнсис Крик – они являются лишь создателями модели структуры молекулы ДНК. Первооткрыватель нуклеиновой кислоты менее известен, однако начиналось все именно с него — со швейцарского ученого и профессора Иоганна Фридриха Мишера.

В 1869 году молодой Мишер проводил опыты на гнойных выделениях лейкоцитов. Исследования проводились в не очень приятных условиях – в качестве источника гнойных выделений доктор использовал бинты, снятые с гноящихся ран пациентов. В ходе исследований выяснилось, что помимо белка лейкоциты также содержат какое-то вещество, которое не было классифицировано. Это неизвестное вещество после многочисленных опытов и долгого исследования Иоганн Мишер назвал нуклеином (от латинского nucleus – «ядро»). Он обосновывал это тем, что при отмывании лейкоцитов соляной кислотой лейкоциты растворяются, оставляя после себя лишь ядро. Таким образом, рядовые исследования химического состава клеток привели к открытию, которое уже полторы сотни лет является интересным объектом для исследований и открытий.

В то время более детальные исследования проводить не представлялось возможным – слишком грубыми были методы химического анализа. Однако путем проб и ошибок, Мишер определил – в состав нуклеина входят углерод, водород, кислород и фосфор. Мишер планировал поместить статью о своем открытии в журнале «Медико-химические исследования». Но перед этим он потратил еще целый год, проводя дополнительные опыты и исследования. В результате статья увидела свет в 1871 году.

В 1874 году вышла еще одна статья Мишера, в которой сообщалось о том, что нуклеины, обнаруженные в молоках лососевых рыб, явно имеют отношение к процессу оплодотворения. Однако Мишер не проводил параллель между этим фактом и наследственностью. В то время для Мишера это открытие было несложным и не представляло из себя такого многогранного явления, как сейчас. Поэтому Мишер даже не задумывался о том, что нуклеин является «хранилищем» информации о признаках и характеристиках многообразных обитателей нашей планеты. К тому же, несовершенные методы биохимического анализа не давали настолько точных результатов, чтобы можно было увидеть различие нуклеинов человека и того же лосося.

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ МОЛЕКУЛЫ ДНК

dnkworld.ru

Открытие двойной спирали ДНК / 100 великих событий XX века

Нуклеиновые кислоты впервые были открыты в ядре человеческих клеток швейцарским исследователем Фридрихом Мишером в 1869 году. В начале XX века биологам и биохимикам удалось выяснить структуру и основные свойства клетки. Было установлено, что одна из нуклеиновых кислот, ДНК, представляет собой чрезвычайно большую молекулу, состоящую из структурных единиц, названных нуклеотидами, каждый из которых содержит азотистые основания.

Морис Уилкинс и Розалин Франклин, учёные из Кембриджского университета, провели рентгеноструктурный анализ молекул ДНК и показали, что они представляют собой двойную спираль, напоминающую винтовую лестницу. Полученные ими данные привели американского биохимика Джеймса Уотсона к мысли исследовать химическую структуру нуклеиновых кислот. Национальное общество по изучению детского паралича выделило субсидию. В октябре 1951 году в Кавендишской лаборатории Кембриджского университета Уотсон занялся исследованием пространственной структуры ДНК совместно с Джоном К. Кендрю и Френсисом Криком, физиком, интересовавшимся биологией и писавшим в то время докторскую диссертацию.

Уотсону и Крику было известно, что существует два типа нуклеиновых кислот — дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) и рибонуклеиновая кислота (РНК), каждая из которых состоит из моносахарида группы пентоз, фосфата и четырёх азотистых оснований: аденина, тимина (в РНК — урацила), гуанина и цитозина. В течение последующих восьми месяцев Уотсон и Крик обобщили полученные результаты с уже имевшимися и в феврале 1953 г. сделали сообщение о структуре ДНК. Месяцем позже они создали трёхмерную модель молекулы ДНК, сделанную из шариков, кусочков картона и проволоки.

Согласно модели Крика — Уотсона, ДНК представляет собой двойную спираль, состоящую из двух цепей дезоксирибозофосфата, соединённых парами оснований аналогично ступенькам лестницы. Посредством водородных связей аденин соединяется с тимином, а гуанин — с цитозином. С помощью этой модели можно было проследить репликацию самой молекулы ДНК. По Уотсону и Крику, две части молекулы ДНК отделяются друг от друга в местах водородных связей, что очень похоже на расстёгивание застёжки-молнии. Из каждой половины прежней молекулы синтезируется новая молекула ДНК. Последовательность оснований функционирует как матрица, или образец, для образования новых молекул ДНК. Открытие химической структуры ДНК было оценено во всем мире как одно из наиболее выдающихся биологических открытий века.

ДНК выполняет чрезвычайно важную роль, необходимую как для поддержания, так и для воспроизведения жизни. Во-первых, это хранение наследственной информации, которая заключена в последовательности нуклеотидов одной из её цепей. Наименьшей единицей генетической информации после нуклеотида являются три последовательно расположенных нуклеотида — триплет. Расположенные друг за другом триплеты, обусловливающие структуру одной цепи, представляют собой так называемый ген. Вторая функция ДНК — передача наследственной информации из поколения в поколение. ДНК участвует в качестве матрицы в процессе передачи генетической информации из ядра в цитоплазму к месту синтеза белка.

Уотсон, Крик и Уилкинс получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине 1962 года «за открытия в области молекулярной структуры нуклеиновых кислот и за определение их роли для передачи информации в живой материи». В речи на презентации А. В. Энгстрем из Каролинского института охарактеризовал ДНК как «полимер, составленный из строительных блоков нескольких типов — моносахарида, фосфата и азотистых оснований… Моносахарид и фосфат — повторяющиеся элементы гигантской молекулы ДНК, кроме того, она содержит четыре типа азотистых оснований. Открытием является порядок пространственного соединения этих строительных блоков».

Что изменило это открытие в нашей жизни за прошедшие 50 с лишним лет?

В 1969 году учёные впервые синтезировали искусственный фермент, в 1971 году — искусственный ген. В конце XX века стало возможным создание полностью искусственных микроорганизмов. Так, в лабораториях были созданы искусственные бактерии, вырабатывающие необычные для них аминокислоты, а также жизнеспособные «синтетические» вирусы. Ведутся работы по созданию более сложных искусственных организмов — растений и животных.

Изучение структуры и биохимии ДНК привело к созданию методики модификации генома и клонирования. В 1980 году был выдан первый патент на проведение экспериментов с генами млекопитающих, а год спустя была создана трансгенная мышь с искусственно модифицированным геномом. В 1996 году на свет появилось первое клонированное млекопитающее — овечка Долли, потом к ней присоединились клонированные мыши, крысы, коровы и обезьяны.

В 2002 году был успешно завершён проект «Геном человека», в ходе которого была создана полная генетическая карта человеческих клеток. И в том же году начались попытки клонирования человека, хотя пока ни одна из них не завершена (по крайней мере, научные данные об успешном клонировании человека отсутствуют).

Ещё в 1978 году был создан инсулин, практически полностью идентичный человеческому, а потом его ген был внедрён в геном бактерий, превратившихся в «фабрику инсулина». В 1990 году впервые был опробован метод генной терапии, который позволил спасти жизнь четырёхлетней девочке, страдавшей тяжёлым расстройством иммунитета. Сейчас полным ходом идёт изучение генетических механизмов развития самых разных заболеваний — от рака до артрита — и поиск методов исправления вызывающих их генетических «ошибок». А всего в клинической практике применяется более 350 препаратов и вакцин, при создании которых используется генная инженерия.

Анализ ДНК нашёл широкое применение даже в криминалистике. Он используется во время судебных процессов по признанию отцовства (кстати, этот метод стал настоящим подарком для музыкантов, политиков и актёров, которые были вынуждены доказывать в суде свою непричастность к рождению приписываемых им детей), а также для установления личности преступника. Стоит отметить, что о подобной возможности использования ДНК говорил ещё сам Джеймс Уотсон, предлагавший создать базу данных, в которую вошли бы персональные структуры ДНК всех жителей планеты, что позволило бы ускорить процесс идентификации преступников и их жертв.

С помощью ДНК можно «ловить» не только преступников, но и, например, наркотики или биологическое оружие. Американские криминалисты используют систему контроля структуры ДНК растений-наркотиков для создания базы данных обо всех разновидностях марихуаны. Эта база позволит отследить источник практически любого образца наркотиков. В скором будущем в США начнут применяться основанные на анализе ДНК методы обнаружения биологических атак — планируется установить в общественных местах специальные датчики, которые будут автоматически «вылавливать» из воздуха опасные микроорганизмы и подавать предупреждающий сигнал.

В 1982 году была впервые проведена успешная модификация генома растения. А пять лет спустя на полях появились первые сельскохозяйственные растения с модифицированным геномом (это были помидоры, устойчивые к вирусным заболеваниям).

Сейчас с помощью генной инженерии выращиваются практически все продукты питания, особенно такие культуры, как соя и кукуруза. С 1996 года, когда началось коммерческое использование генетически модифицированных продуктов, общая площадь их посевов возросла в 50 раз. Общая площадь посевных площадей под трансгенными культурами в мире в 2005 году составила 90 миллионов га. Правда, правительства многих стран запретили выращивание и ввоз таких продуктов, так как ряд исследований показали, что они могут представлять опасность для здоровья человека (аллергия, поражение репродуктивной функции и др.).

Возможность изучения структуры ДНК позволила придать новый импульс историческим исследованиям. Так, например, были идентифицированы останки Николая Второго и его семьи, а также подтверждены и опровергнуты некоторые исторические сплетни (в частности, было доказано, что один из основателей США Томас Джефферсон имел незаконнорожденных детей от чернокожей рабыни).

С помощью анализа ДНК удалось проследить происхождение и людей, и целых народов. Например, было показано, что гены японцев практически идентичны генам одного из племён Центральной Америки. А чернокожие американцы всего за 349 долларов могут узнать, из какого района Африки и даже из какого племени происходили их предки, привезённые на невольничьих кораблях много лет назад.

Что даст нам ДНК в ближайшем будущем?

Очевидно, это будет клонирование человека и его органов, что решит проблему нехватки донорских сердец и лёгких для пересадки. Появятся новые лекарства, благодаря которым уйдут в прошлое неизлечимые генетические заболевания…

www.publicevents.ru

Кто открыл ДНК? | Наука и жизнь

Фридрих Мишер в последние годы жизни.

В университете Тюбингена хранится пробирка с ДНК, выделенной Мишером.

‹

›

Как правило, с молекулой ДНК связывают имена английских биологов Дж. Уотсона и Ф. Крика, открывших в 1953 году структуру этой молекулы. Однако само соединение было открыто не ими. Но первооткрыватель упоминается далеко не в каждом справочнике или учебнике.

Открыл дезоксирибонуклеиновую кислоту в 1869 году молодой швейцарский врач Фридрих Мишер, работавший тогда в Германии. Он решил изучить химический состав клеток животных, а в качестве материала выбрал лейкоциты. Этих защитных клеток, поедающих микробы, много в гное, и Мишер заручился сотрудничеством коллег из местной хирургической больницы. Ему стали привозить корзины с гнойными повязками, снятыми с ран. Мишер испытал разные способы отмывания лейкоцитов с марли бинтов и стал выделять из отмытых клеток белки. В процессе работы он понял, что кроме белков в лейкоцитах присутствует какое-то загадочное соединение. Оно выпадало в осадок в виде белых хлопьев или нитей при подкислении раствора и снова растворялось при его подщелачивании. Рассматривая свой препарат лейкоцитов под микроскопом, учёный обнаружил, что после отмывания лейкоцитов с бинтов разбавленной соляной кислотой от них остались одни ядра. И сделал вывод: неизвестное соединение содержится в ядрах клеток. Мишер назвал его нуклеином, от латинского nucleus — ядро.

О ядре клетки тогда почти ничего не знали, хотя за три года до открытия Мишера, в 1866 году, известный немецкий биолог Эрнст Геккель предположил, что ядро отвечает за передачу наследственных признаков.

Желая подробнее изучить нуклеин, Мишер разработал процедуру его выделения и очистки. Обработав осадок ферментами, переваривающими белок, он убедился, что это не белковое соединение — ферменты оказались неспособны разложить нуклеин. Он не растворялся в эфире и других органических растворителях, то есть не был жировым веществом. Химический анализ был тогда крайне трудоёмким, медленным и не очень точным, но Мишер провёл его и убедился, что нуклеин состоит из углерода, кислорода, водорода, азота и больших количеств фосфора. В то время практически не были известны органические молекулы с фосфором в их составе. Всё это убедило Мишера, что он открыл какой-то новый класс внутриклеточных соединений.

Написав статью о новом открытии, он послал её своему учителю, одному из основателей биохимии, Феликсу Хоппе-Зейлеру, издававшему журнал «Медико-химические исследования». Тот решил проверить столь необычное сообщение в своей лаборатории. Проверка заняла целый год, и Мишер уже опасался, что кто-нибудь самостоятельно откроет тот же нуклеин и опубликует результаты первым. Зато в очередном номере журнала за 1871 год статья Мишера сопровождалась двумя статьями самого Хоппе-Зейлера и его сотрудника, подтверждавшими свойства нуклеина.

Вернувшись в Швейцарию, Мишер занял пост заведующего кафедрой физиологии Базельского университета и продолжил исследования нуклеина. Здесь он нашёл другой богатый и более приятный в работе источник нового соединения — молóки лососёвых рыб (они и сейчас используются для массового получения ДНК). Рейн, протекающий через Базель, был тогда полон лососей, и Мишер сам ловил их сотнями для своих исследований.

В статье об обнаружении нуклеина в молоках, опубликованной в 1874 году, Мишер писал, что это вещество явно связано с процессом оплодотворения. Но он отверг мысль о том, что в нуклеине может быть закодирована наследственная информация: соединение казалось ему слишком простым и единообразным для хранения всего разнообразия наследственных признаков. Тогдашние методы анализа не позволяли найти существенных различий между нуклеином человека и лосося.

Позже Мишер занимался исследованием физиологии лососёвых, по заказу швейцарского правительства разрабатывал дешёвый и здоровый рацион для тюрем, написал поваренную книгу для рабочих, основал в Базеле Институт анатомии и физиологии, изучал роль крови в процессе дыхания… Ещё при его жизни нуклеин переименовали в «нуклеиновую кислоту», что очень раздражало первооткрывателя. Мишер скончался от туберкулёза в 1895 году. Почти полвека после его смерти считалось, что молекула ДНК, состоящая всего из четырёх типов блоков, слишком проста для хранения наследственной информации, и на эту роль выдвигали гораздо более разнообразные белки.

www.nkj.ru

Открытие структуры днк уотсоном и криком

№8

25 апреля 1953 года в американском журнале Nature была опубликована статья Джеймса Уотсона и Френсиса Крика «Структура дезоксирибонуклеиновой кислоты». Публикация занимала чуть больше одной странички, в ней был всего один очень простой рисунок. Так, 50 лет назад, впервые была предложена модель пространственной структуры ДНК.

Бесспорно, разгадка строения молекулы ДНК вызвала революцию в естествознании и повлекла за собой целый ряд новых открытий, без которых нельзя представить не только современную науку, но и современную жизнь в целом. За открытием Уотсона и Крика последовал взрыв генетических исследований. Знание структуры ДНК помогло понять процесс репликации (удвоения) ДНК и, таким образом, установить, как генетическая информация передается от поколения к поколению. Впоследствии был открыт генетический код, несущий информацию о первичной структуре белков — основных компонентов всех клеток. Разгадка устройства наследственного аппарата клетки послужила точкой отсчета в развитии новой науки — молекулярной биологии. Появление таких ее методов, как полимеразная цепная реакция, молекулярное клонирование, секвенирование было бы немыслимо без знания структуры ДНК.

Вне всякого сомнения, данное открытие послужило значительным импульсом для развития генетики, апогеем которого явилась научная программа «Геном человека». Уотсон стал первым руководителем этого проекта, в рамках которого была полностью расшифрована наследственная информация Homo sapiens. Знание генома человека в перспективе позволит раскрыть причину многих заболеваний, создать лекарства для, так называемой, генотерапии, направленные на исправление «больных генов» или замену «испорченных» генов на «здоровые».

За прошедшие 50 лет стало ясно, что работа Уотсона и Крика по изучению структуры ДНК изменила всю биологию и оказалась важнейшей для медицины. С трудом можно назвать ту область естественных наук, на развитие которой не повлияло их открытие. В 1962 году Джеймс Уотсон, Френсис Крик, вместе с Морисом Уилкинсом, специалистом по рентгеноструктурному анализу, получили Нобелевскую премию. Это, пожалуй, самое выдающееся событие в истории естествознания XX века.

Кстати, еще одним значимым событием этого года является юбилей одного из «отцов» двойной спирали, Джеймса Уотсона, ему исполняется 75 лет. Трудно поверить, что на момент выхода в свет той самой статьи в журнале Nature, перевернувшей весь мир, ему было всего 25 лет. Сейчас профессор Уотсон руководит лабораторией Cold Spring Harbor в Нью-Йорке.

Открытие ДНК

Более пятидесяти лет назад было сделано замечательное научное открытие. 25 апреля 1953 года была опубликована статья о том, как устроена самая загадочная молекула – молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты.

Сокращенно её называют ДНК. Эта молекула встречается во всех живых клетках всех живых организмов. Обнаружили ее ученые более ста лет назад. Но тогда никто не знал, как эта молекула устроена и какую роль играет в жизни живых существ.

Окончательно разгадать тайну удалось английскому физику Френсису Крику и американскому биологу Джеймсу Уотсону.

Их открытие было очень важным.

И не только для биологов, которые узнали наконец, как устроена молекула, управляющая всеми свойствами живого организма.

Одно из крупнейших открытий человечества было сделано так, что совершенно невозможно сказать, какой науке это открытие принадлежит, – так тесно слились в нем химия, физика и биология.

Этот сплав наук и есть самая яркая черта открытия Крика и Уотсона.

История открытия ДНК

Ученых давно интересовала тайна главного свойства всех живых организмов – размножение.

Почему дети – идет ли речь о людях, медведях, вирусах – похожи на своих родителей, бабушек и дедушек? Для того, чтобы открыть тайну, биологи исследовали самые разные организмы.

И ученые выяснили, что за сходство детей и родителей отвечают особые частицы живой клетки – хромосомы. Они похожи на маленькие палочки. Небольшие участки палочки-хромосомы назвали генами. Генов очень много, и каждый отвечает за какой-нибудь признак будущего организма.

Если говорить о человеке, то один ген определяет цвет глаз, другой – форму носа… Но из чего состоит ген и как он устроен, этого ученые не знали. Правда, было уже известно: в хромосомах содержится ДНК и ДНК имеет какое-то отношение к генам.

Разгадать тайну гена хотели разные ученые: каждый смотрел на эту тайну с точки зрения своей науки. Но чтобы узнать, как устроен ген, маленькая частица ДНК, надо было узнать, как устроена и из чего состоит сама молекула.

Химики, которые исследуют химический состав веществ, изучали химический состав молекулы ДНК.

Физики стали просвечивать ДНК рентгеновскими лучами, как обычно они просвечивают кристаллы, чтобы узнать, как эти кристаллы устроены. И выяснили, что ДНК похожа на спираль.

Биологи интересовались загадкой гена, конечно, больше всех.

И Уотсон решил заняться проблемой гена. Для того, чтобы поучиться у передовых биохимиков и побольше узнать о природе гена, он отправился из Америки в Европу.

В то время Уотсон и Крик еще не знали друг друга. Уотсон, проработав некоторое время в Европе, никак существенно не продвинулся в выяснении природы гена.

Но на одной из научных конференций он узнал, что физики изучают строение молекулы ДНК с помощью своих, физических методов.

Узнав это, Уотсон понял, что тайну гена ему помогут раскрыть физики, и отправился в Англию, где устроился работать в физическую лабораторию, в которой исследовали биологические молекулы.

Здесь-то и произошла встреча Уотсона и Крика.

Как физик крик заинтересовался биологией

Крик вовсе не интересовался биологией. До тех пор, пока ему на глаза не попалась книжка известного физика Шредингера «Что такое жизнь с точки зрения физики?».

В этой книжке автор высказал предположение, что хромосома похожа на кристалл.

Шредингер заметил, что «размножение» генов напоминает рост кристалла, и предложил ученым считать ген кристаллом. Это предложение заинтересовало Крика и других физиков. Вот почему.

Кристалл – очень простое по структуре физическое тело: в нем все время повторяется одна и та же группа атомов. А устройство гена считали очень сложным, раз их так много и все они разные. Если гены состоят из вещества ДНК, а молекула ДНК устроена так же, как кристалл, то получается: она одновременно и сложная и простая.

Как же так?

Уотсон и Крик понимали: физики и биологи слишком мало знают о молекуле ДНК. Правда, кое-что было известно о ДНК химикам.

Как уотсон помог химикам, а химики – крику

Химики знали, что в состав молекулы ДНК входят четыре химических соединения: аденин, тимин, гуанин и цитозин.

Их обозначили по первым буквам – А, Т, Г, Ц. Причем аденина было столько же, сколько тимина, а гуанина – сколько цитозина. Почему? Этого химики понять не могли.

Они догадывались: это как-то связано со структурой молекулы.

Но как, не знали. Химикам помог биолог Уотсон.

Уотсон привык к тому, что в живой природе многое встречается парами: пара глаз, пара рук, пара ног, существуют, например, два пола: мужской и женский… Ему казалось, что и молекула ДНК может состоять из двух цепочек. Но если ДНК похожа на спираль, как выяснили физики при помощи рентгена, то как в этой спирали две цепочки держатся друг за друга?

Уотсон предположил, что при помощи А, Г, Ц и Т, которые, как руки, протянуты друг к другу. Вырезав из картона контуры этих химических соединений, Уотсон долго прикладывал их то так, то эдак, пока вдруг не увидел: аденин прекрасно соединяется с тимином, а гуанин с цитозином.

Уотсон рассказал об этом Крику.

Тот быстро сообразил, как должна выглядеть двойная спираль на самом деле – в пространстве, а не на рисунке.

Оба ученых начали строить модель ДНК.

Как это – «строить»? А вот как. Из молекулярного конструктора, который напоминает детский конструктор-игрушку. В молекулярном конструкторе деталями служат шарики-атомы, которые пристегиваются друг к другу кнопочками в том порядке, в каком расположены атомы в веществе.

Молекулярный конструктор придумал другой ученый – химик Полинг. Он строил модели молекул белков и выяснил, что в них обязательно должны быть участки, похожие на спирали.

Очень скоро это подтвердили физики той лаборатории, где работал Крик. Важная биологическая проблема была решена теоретическим путем.

Способ Полинга так понравился Крику, что он предложил Уотсону построить модель ДНК при помощи молекулярного конструктора. Вот так была создана модель знаменитой Двойной спирали ДНК, которую вы можете увидеть на рисунке.

И что замечательно: из-за того, что А в одной цепи может «склеиваться» только с Т в другой, а Г – только с Ц, автоматически выполняется «химическое» правило, по которому количество А равно количеству Т, а количество Г равно количеству Ц.

Но самое о главное, что, глядя на Двойную спираль ДНК, сразу понятно, как решить загадку размножения генов. Достаточно «размотать» косичку ДНК, и каждая цепочка сможет достроить на себе новую так, чтобы А склеивалось с Т, а Г – с Ц: был один ген – стало два. Из-за того, что размеры пар А-Т и Г-Ц одинаковы, молекула ДНК по структуре в самом деле напоминает кристалл, как предполагали физики.

И в то же время этот «кристалл» может содержать самые разные сочетания А, Т, Ц, Г, и поэтому все гены разные.

Решение проблемы гена Уотсоном и Криком привело к тому, что буквально за 2–3 года сформировалась целая новая область естествознания, которую назвали молекулярной биологией.

Часто ее называют физико-химической биологией.

Важность открытия ДНК

Вопрос о том, что и как записано в ДНК, ускорил расшифровку генетического кода.

Осознание того, что гены — это ДНК, универсальный носитель генетической информации, привело к появлению генной инженерии. Сегодня уже студенты университетов расшифровывают чередование нуклеотидов в ДНК, соединяют гены разных организмов, переносят их между видами, родами и значительно более удаленными таксонами. На базе генной инженерии возникла биотехнология, которую известный фантаст С.

Лем определил как использование закономерностей биогенеза в производстве.

Вспомним, что говорил о природе генов В.Л.

Иоганнсен, человек, который в 1909 году дал само имя гена: «Свойства организмов обусловливаются особыми, при известных обстоятельствах отделимыми друг от друга и в силу этого до известной степени самостоятельными единицами или элементами в половых клетках, которые мы называем генами.

С тех пор ситуация существенно изменилась.

Мы убедились, что, кроме атомов и молекул, в клетке ничего нет. И подчиняется она тем же физическим закономерностям, что и неживые объекты, в чем смогли убедиться физики, устремившиеся в биологию в 40-х годах именно в поисках каких-то принципиально новых, неизвестных физике законов природы.

Все реакции клеточного метаболизма осуществляются под контролем биокатализаторов — ферментов, структура которых записана в ДНК генов.

Передается эта запись в цепи переноса информации ДНК РНК БЕЛОК.

Сначала информация, записанная в виде чередования дезоксирибонуклеотидов на одной из двух комплементарных цепей в ДНК гена, переписывается на одноцепочечную молекулу информационной рибонуклеиновой кислоты – иРНК (она же мРНК от англ.

messenger — переносчик). Это процесс транскрипции. На следующем этапе по матрице иРНК строится последовательность аминокислотных остатков полипептида. Тем самым создается первичная структура будущей молекулы белка. Это процесс трансляции. Первичная структура определяет способ складывания молекулы белка и тем самым определяет ее ферментативную или какую-либо иную, например структурную или регуляторную, функцию.

Эти представления зародились в начале 40-х годов, когда Дж.

Бидл и Э. Тейтум выдвинули свой знаменитый лозунг «Один ген — один фермент»*. Он, подобно политическим лозунгам, разделил научное сообщество на сторонников и противников высказанной гипотезы о равенстве числа генов и числа ферментов в клетке.

Аргументами в возникшей дискуссии служили факты, полученные при разработке так называемых систем ген-фермент, в которых изучали мутации генов, определяли их расположение внутри генов и учитывали изменения ферментов, кодируемых этими генами: замены аминокислотных остатков в их полипептидных цепях, их влияние на ферментативную активность и т.д. Теперь мы знаем, что один фермент может быть закодирован в нескольких генах, если он состоит из разных субъединиц, то есть из разных полипептидных цепей.

Знаем, что есть гены, которые вообще не кодируют полипептидов. Это гены, кодирующие транспортные РНК (тРНК) или рибосомные РНК (рРНК), участвующие в синтезе белка.

В своей первоначальной форме принцип «Один ген — один фермент» представляет скорее исторический интерес, однако заслуживает памятника, поскольку он стимулировал создание целой научной области — сравнительной молекулярной биологии гена, в которой гены — единицы наследственной информации фигурируют как самостоятельные предметы исследования.

Кроме того, разработка многочисленных систем ген-фермент помогла сформулировать вопрос: что и как записано в генетическом коде?

На этот вопрос в общей форме ответил Ф.

Крик со своими коллегами в 1961 году. Оказалось, что код триплетен — каждая кодирующая единица-кодон состоит из трех нуклеотидов. В каждом гене триплеты считываются с фиксированной точки, в одном направлении и без запятых, то есть кодоны ничем не отделены друг от друга.

Последовательность кодонов определяет последовательность аминокислотных остатков в полипептидах.

Таким образом, вследствие специфической организации генетического кода кодонам-нонсенсам отводится особая роль — терминаторов трансляции. Поэтому, возникая мутационным путем, они, как и мутации типа сдвиг рамки считывания, проявляются значительно чаще и четче, чем мутации-миссенсы, изменяющие смысл кодонов.*

* Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г.

Синергетика и прогнозы будущего.- М.,2001. – С. 97.

Нонсенсы и сдвиги считывания часто встречаются в так называемых псевдогенах, которые были открыты в начале 80-х годов в результате изучения нуклеотидных последовательностей в геномах высших эукариот.

Псевдогены очень похожи на обычные гены, но их проявление надежно «заперто» четко проявляющимися мутациями: сдвигами считывания и нонсенсами. Псевдогены представляют собой резерв эволюционного процесса. Их фрагменты используются при возникновении новых генов.

Доказательства роли ДНК в наследственности

Противодействие ДНК и хромосом влияниям внешней среды

Ферментативные функции РНК, вакцины

Что такое ДНК, содержание в клетках

Участие в наследственности, свойства молекул

Способы получения ДНК, биосинтез

Этапы клонирования ДНК, хим.

состав

Биологическая рольДНК

ДНК, РНК-содержащие вирусы

Репарация, рекомбинация, репликация, типы, синтез ДНК

Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) — один из двух типов нуклеиновых кислот, обеспечивающих хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования живых организмов.

Основная роль ДНК в клетках — долговременное хранение информации о структуре РНК и белков.

Расшифровка структуры ДНК (1953 г.) стала одним из поворотных моментов в истории биологии.

В научной литературе, посвященной изучению ДНК чаще всего можно встретить имена Дж. Уотсона и Френсиса Крика, как ученых, создавших в 1953 году модель структуры молекулы ДНК.

Однако, сама молекула была открыта намного раньше и не этими учеными. Имя – же первооткрывателя упоминается далеко не в каждом учебнике, справочнике или энциклопедии.

Первенство открытия дезоксирибонуклеиновой кислоты приписывается молодому швейцарскому врачу Иоганну Фридриху Мишеру. В 1869-м году, работая в Германии, он занимался изучением химического состава клеток животных. В качестве объекта своих исследований он выбрал клетки лейкоцитов. Лейкоциты ученый выделял из гнойного материала, т.к.

именно в гное очень много этих белых кровяных телец, выполняющих защитную функцию в организме, и уничтожающих микробы. Из местной хирургической больницы ему поставляли повязки, снятые со свежих гнойных ран. Мишер отмывал лейкоциты из ткани бинтов, а затем выделял из отмытых клеток молекулы белков. В процессе исследований, ему удалось установить, что кроме белка, в лейкоцитах содержится еще какое-то неизученное вещество.

Оно выделялось в виде осадка нитевидной или хлопьеобразной структуры при создании кислой среды. При подщелачивании раствора, осадок растворялся. Исследуя препарат лейкоцитов под микроскопом, Мишер обнаружил, что в процессе отмывания лейкоцитов разбавленной соляной кислотой, от них остаются одни ядра. На основании этого, он сделал заключение о том, что в ядрах клеток содержится неизвестное вещество, и назвал его нуклеином, от латинского слова nucleus, что в переводе означает «ядро».

При более подробном изучении, Мишер разработал целую систему выделения и очистки нуклеинов.

Выделенное соединение он подверг обработке эфиром и другими органическими растворителями, и убедился, что это не жировое соединение, т.

к. оно не растворялось в этих веществах. Не имели нуклеины и белковой природы, т.к. при обработке ферментами, разлагающими белки, они не претерпели никаких изменений.

Химический анализ, в те времена, был несовершенен, неточен и трудоемок.

Медленно, но верно, ученый провел его и определил, что нуклеин состоит из углерода, водорода, кислорода и фосфора. Фосфорные органические соединения тогда еще были практически не известны, поэтому Мишер сделал заключение, что открыл неизвестный науке класс соединений, содержащихся внутри клетки.

Статью о своем новом открытии он хотел разместить в журнале «Медико-химические исследования», который выпускался его учителем, одним из основателей биохимии Феликсом Хоппе-Зейлером.

Но он, прежде чем печатать материал, решил проверить его данные в своей лаборатории. На это исследование ушел целый год, и только в 1871-м году, в одном из номеров журнала, работа Мишера была опубликована. Она сопровождалась двумя статьями самого Хоппе-Зейлера и его сподвижника, с подтверждением данных о составе и свойствах нуклеинов.

После возвращения в Швейцарию, Мишер принял предложение занять место заведующего кафедрой физиологии в Базельском университете.

Там он продолжил свои исследования. На новом месте ученый использовал для опытов более приятный, и не менее богатый нуклеином материал – молоки лососевых рыб (они до сих пор используются для этих же целей). На берегу богатого лососем Рейна, протекающего через Базель, у него не было недостатка в исследуемом материале.

В 1874-м году Мишер опубликовал статью, в которой утверждал, что нуклеины, обнаруженные им в молоках лососевых рыб, явно связаны с процессом оплодотворения. При этом он никак не связал их с наследственностью.

Ученому показалось открытое им соединение таким простым и единообразным, что он никак не мог предположить, что именно в нем может храниться все разнообразие наследственных признаков живых организмов. Существующие в те времена методы биохимического анализа, еще не позволяли обнаружить существенных отличий нуклеинов человека от нуклеинов лосося и, тем более распознать столь сложную структуру, которая и до сих пор полностью не распознана.

Ссылка н аисточник: http://thetahealing.com.ua/stati-o/zdorove/istoriya-otkrytiya-molekuly-dnk

Открытие двойной спирали ДНК

Нуклеиновые кислоты впервые были открыты вядре человеческих клеток швейцарским исследователем Фридрихом Мишером в 1869 году.

В начале XX века биологам и биохимикам удалось выяснить структуру и основные свойства клетки. Было установлено, что одна из нуклеиновых кислот, ДНК, представляет собой чрезвычайно большую молекулу, состоящую из структурных единиц, названных нуклеотидами, каждый из которых содержит азотистые основания.

Морис Уилкинс и Розалин Франклин, учёные из Кембриджского университета, провели рентгеноструктурный анализ молекул ДНК и показали, что они представляют собой двойную спираль, напоминающую винтовую лестницу.

Полученные ими данные привели американского биохимика Джеймса Уотсона к мысли исследовать химическую структуру нуклеиновых кислот. Национальное общество по изучению детского паралича выделило субсидию. В октябре 1951 году в Кавендишской лаборатории Кембриджского университета Уотсон занялся исследованием пространственной структуры ДНК совместно с Джоном К. Кендрю и Френсисом Криком, физиком, интересовавшимся биологией и писавшим в то время докторскую диссертацию.

Уотсону и Крику было известно, что существует два типа нуклеиновых кислот — дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) и рибонуклеиновая кислота (РНК), каждая из которых состоит из моносахарида группы пентоз, фосфата и четырёх азотистых оснований: аденина, тимина (в РНК — урацила), гуанина и цитозина.

В течение последующих восьми месяцев Уотсон и Крик обобщили полученные результаты с уже имевшимися и в феврале 1953 г. сделали сообщение о структуре ДНК. Месяцем позже они создали трёхмерную модель молекулы ДНК, сделанную из шариков, кусочков картона и проволоки.

Согласно модели Крика — Уотсона, ДНК представляет собой двойную спираль, состоящую из двух цепей дезоксирибозофосфата, соединённых парами оснований аналогично ступенькам лестницы.

Посредством водородных связей аденин соединяется с тимином, а гуанин — с цитозином. С помощью этой модели можно было проследить репликацию самой молекулы ДНК. По Уотсону и Крику, две части молекулы ДНК отделяются друг от друга в местах водородных связей, что очень похоже на расстёгивание застёжки-молнии. Из каждой половины прежней молекулы синтезируется новая молекула ДНК.

Последовательность оснований функционирует как матрица, или образец, для образования новых молекул ДНК. Открытие химической структуры ДНК было оценено во всем мире как одно из наиболее выдающихся биологических открытий века.

ДНК выполняет чрезвычайно важную роль, необходимую как для поддержания, так и для воспроизведения жизни. Во-первых, это хранение наследственной информации, которая заключена в последовательности нуклеотидов одной из её цепей.

Наименьшей единицей генетической информации после нуклеотида являются три последовательно расположенных нуклеотида — триплет. Расположенные друг за другом триплеты, обусловливающие структуру одной цепи, представляют собой так называемый ген. Вторая функция ДНК — передача наследственной информации из поколения в поколение. ДНК участвует в качестве матрицы в процессе передачи генетической информации из ядра в цитоплазму к месту синтеза белка.

Уотсон, Крик и Уилкинс получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине 1962 года «за открытия в области молекулярной структуры нуклеиновых кислот и за определение их роли для передачи информации в живой материи».

В речи на презентации А. В. Энгстрем из Каролинского института охарактеризовал ДНК как «полимер, составленный из строительных блоков нескольких типов — моносахарида, фосфата и азотистых оснований…

Моносахарид и фосфат — повторяющиеся элементы гигантской молекулы ДНК, кроме того, она содержит четыре типа азотистых оснований. Открытием является порядок пространственного соединения этих строительных блоков».

Что изменило это открытие в нашей жизни за прошедшие 50 с лишним лет?

В 1969 году учёные впервые синтезировали искусственный фермент, в 1971 году — искусственный ген.

В конце XX века стало возможным создание полностью искусственных микроорганизмов. Так, в лабораториях были созданы искусственные бактерии, вырабатывающие необычные для них аминокислоты, а также жизнеспособные «синтетические» вирусы.

Ведутся работы по созданию более сложных искусственных организмов — растений и животных.

Изучение структуры и биохимии ДНК привело к созданию методики модификации генома и клонирования.

В 1980 году был выдан первый патент на проведение экспериментов с генами млекопитающих, а год спустя была создана трансгенная мышь с искусственно модифицированным геномом. В 1996 году на свет появилось первое клонированное млекопитающее — овечка Долли, потом к ней присоединились клонированные мыши, крысы, коровы и обезьяны.

В 2002 году был успешно завершён проект «Геном человека», в ходе которого была создана полная генетическая карта человеческих клеток. И в том же году начались попытки клонирования человека, хотя пока ни одна из них не завершена (по крайней мере, научные данные об успешном клонировании человека отсутствуют).

Ещё в 1978 году был создан инсулин, практически полностью идентичный человеческому, а потом его ген был внедрён в геном бактерий, превратившихся в «фабрику инсулина».

В 1990 году впервые был опробован метод генной терапии, который позволил спасти жизнь четырёхлетней девочке, страдавшей тяжёлым расстройством иммунитета. Сейчас полным ходом идёт изучение генетических механизмов развития самых разных заболеваний — от рака до артрита — и поиск методов исправления вызывающих их генетических «ошибок».

А всего в клинической практике применяется более 350 препаратов и вакцин, при создании которых используется генная инженерия.

Анализ ДНК нашёл широкое применение даже в криминалистике. Он используется во время судебных процессов по признанию отцовства (кстати, этот метод стал настоящим подарком для музыкантов, политиков и актёров, которые были вынуждены доказывать в суде свою непричастность к рождению приписываемых им детей), а также для установления личности преступника. Стоит отметить, что о подобной возможности использования ДНК говорил ещё сам Джеймс Уотсон, предлагавший создать базу данных, в которую вошли бы персональные структуры ДНК всех жителей планеты, что позволило бы ускорить процесс идентификации преступников и их жертв.

С помощью ДНК можно «ловить» не только преступников, но и, например, наркотики или биологическое оружие. Американские криминалисты используют систему контроля структуры ДНК растений-наркотиков для создания базы данных обо всех разновидностях марихуаны. Эта база позволит отследить источник практически любого образца наркотиков. В скором будущем в США начнут применяться основанные на анализе ДНК методы обнаружения биологических атак — планируется установить в общественных местах специальные датчики, которые будут автоматически «вылавливать» из воздуха опасные микроорганизмы и подавать предупреждающий сигнал.

В 1982 году была впервые проведена успешная модификация генома растения. А пять лет спустя на полях появились первые сельскохозяйственные растения с модифицированным геномом (это были помидоры, устойчивые к вирусным заболеваниям).

Сейчас с помощью генной инженерии выращиваются практически все продукты питания, особенно такие культуры, как соя и кукуруза. С 1996 года, когда началось коммерческое использование генетически модифицированных продуктов, общая площадь их посевов возросла в 50 раз.

Общая площадь посевных площадей под трансгенными культурами в мире в 2005 году составила 90 миллионов га. Правда, правительства многих стран запретили выращивание и ввоз таких продуктов, так как ряд исследований показали, что они могут представлять опасность для здоровья человека (аллергия, поражение репродуктивной функции и др.).

Возможность изучения структуры ДНК позволила придать новый импульс историческим исследованиям.

Так, например, были идентифицированы останки Николая Второго и его семьи, а также подтверждены и опровергнуты некоторые исторические сплетни (в частности, было доказано, что один из основателей США Томас Джефферсон имел незаконнорожденных детей от чернокожей рабыни).

С помощью анализа ДНК удалось проследить происхождение и людей, и целых народов.

Например, было показано, что гены японцев практически идентичны генам одного из племён Центральной Америки. А чернокожие американцы всего за 349 долларов могут узнать, из какого района Африки и даже из какого племени происходили их предки, привезённые на невольничьих кораблях много лет назад.

Что даст нам ДНК в ближайшем будущем?

Очевидно, это будет клонирование человека и его органов, что решит проблему нехватки донорских сердец и лёгких для пересадки. Появятся новые лекарства, благодаря которым уйдут в прошлое неизлечимые генетические заболевания…

ekoshka.ru