Переработка куриного помета: технологии, оборудование, выгода

Яйца и куриное мясо – ценные и востребованные продукты питания, которые мы привыкли каждый день видеть на прилавках продовольственных магазинов. Птичьи хозяйства есть рядом с каждым крупным городом. Одной из насущных задач куроводства является также утилизация куриного помета на птицефабриках.

Что можно получить из куриного помета?

В первую очередь, птичьи экскременты – это ценное по своему составу сырье для производства удобрения полностью естественного органического происхождения. «В чистом виде» они не могут быть использованы для обогащения почв по ряду причин:

- помет птиц содержит болезнетворные организмы и яйца гельминтов;

- его органика не будет усваиваться растениями, и даже способна нанести им вред.

Превращение экскрементов кур в ценное удобрение происходит благодаря современным технологиям их переработки. В результате получают сухие, жидкие или гранулированные удобрения, а также компосты и почвогрунты, которые используются как для домашнего, так и для сельскохозяйственного растениеводства.

Во-вторых, из птичьих испражнений можно получить разные виды топлива, например, топливные гранулы (пеллеты) и биогаз. Энергию, получаемую в процессе сжигания отходов жизнедеятельности кур, можно превратить в отопление или электричество.

И, в-третьих, технология глубокой переработки позволяет изготавливать из куриного помета корма либо пищевые добавки для животных и птиц.

Дополнительная информация! Подробнее о продуктах, которые можно получить из экскрементов кур, смотрите на видео:

Технологии и способы переработки

Изготовление высокопитательных удобрений из испражнений кур возможно благодаря различным способам и технологиям утилизации:

- Компостирование. Масса укладывается в бурты высотой до 4 метров, где постепенно под влиянием микроорганизмов и за счет естественного нагрева кучи до 40-60 градусов по Цельсию происходит процесс разложения органики. Это приводит к гибели глистов и их яиц, а также патогенных бактерий и сорных зерен. В настоящее время обычно прибегают к ускоренным способам компостирования с добавлением миробиологических добавок: у них быстрее срок «вызревания» каловой массы и меньше потеря питательных веществ в полученном удобрении. Также популярен метод вермикомпостирования – изготовления компоста с помощью добавления в массу селекционных дождевых червей.

- Гранулирование. С помощью этой технологии с использованием специального оборудования из куриных экскрементов получают спрессованные гранулы минерального удобрения. Несомненным плюсом гранулирования является высокая степень очистки исходного вещества от патогенной микрофлоры, а также дополнительная минерализация полезными элементами.

- Получение биогаза. Производится с помощью микроорганизмов, обитающих в бескислородной среде (анаэробных). Поглощая куриные испражнения, они выделяют метан, сероводород, углекислый газ и т.п., которые в специальной установке сепарируются от оставшейся массы помета (будущего удобрения) и используются как топливо.

- Высокотемпературная сушка. Обеспечивает уничтожение патогенных бактерий. Полезные органические компоненты и химические соединения при этом сохраняются. Высушенный субстрат может быть использован впоследствии и как удобрение, и как элемент кормов для крупного рогатого скота.

Оборудование для переработки

Хранение каловых масс до начала процесса переработки птичьего помета в удобрение уже требует специального оснащения птицефабрик хранилищами, которые бывают различных видов. Сам состав птичьих испражнений различен: жидкий, подстилочный (смешан с натуральными материалами подстилки и минеральными добавками), подсушенный и т.д. Соответственно, используют пометохранилища разных видов:

- открытого типа – резервуары, лагуны, пруды для жидкой массы или специальной площадки для подсушенной;

- вентилируемые закрытого типа и т.п.

Разнообразны и виды оборудования для переработки отходов жизнедеятельности птицефабрик.

Компостирование

Например, компостирование может осуществляться на открытых площадках, и для активной аэрации буртов (переворачивание, ворошение пластов компоста для насыщения ее воздухом) используют погрузчики и смесители-аэраторы. Но ускоренный способ компостирования уже предполагает помещение массы в закрытые камеры биоферментации, при этом подача воздуха в ферментируемую смесь обеспечивается специальными вентиляторами.

Термическая сушка

Частичная подсушка куриного кала может осуществляется уже непосредственно в птичнике. Такой тип помещения предполагает размещение в клетке батареи каскадного типа: траншеи для слива экскрементов располагаются под батареями, где и происходит подсушивание за счет температурного режима, организованного воздухопотока и периодического разрыхления массы с помощью автоматических граблей-ворошилок.

Для высокотермической сушки помета разработаны специальные сушилки: например, барабанного типа, в которых куриные экскременты сушат в потоке газов при температурах, достигающих более 1000 градусов по Цельсию. Производительность подобных сушилок достигает от 0,5 до 10 тонн в час.

Гранулирование

Наиболее простой установкой для гранулирования помета является пресс-гранулятор, более сложной и технически оснащенной — комплексная линия гранулирования.

Пресс-гранулятор обычно используют для изготовления топливных пеллет: сухое измельченное сырье в бункере механизма доводится до уровня влажности, необходимого для процесса гранулирования, и далее под действием большого давления формируются гранулы. Использовать в грануляторах можно только сырье определенного уровня влажности.

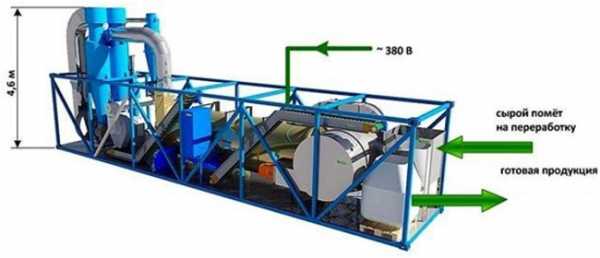

Комплексная линия гранулирования позволяет делать из исходного сырья и пеллеты, и органо-минеральные удобрения, а также использовать практически любую его консистенцию. Технологический процесс будет включать уже несколько этапов.

Сперва в сепараторе из сырья удаляется лишняя влага, далее отжатая масса поступает в барабан высокотемпературной сушки. В роторной дробилке происходит доизмельчение сырья до нужной консистенции, а потом масса специальными приспособлениями рыхлится и обрабатывается водяным паром, в результате чего становится однородной. После этого она подается в гранулятор, а затем готовые гранулы охлаждаются и становятся пригодными для фасовки.

Получение биогаза

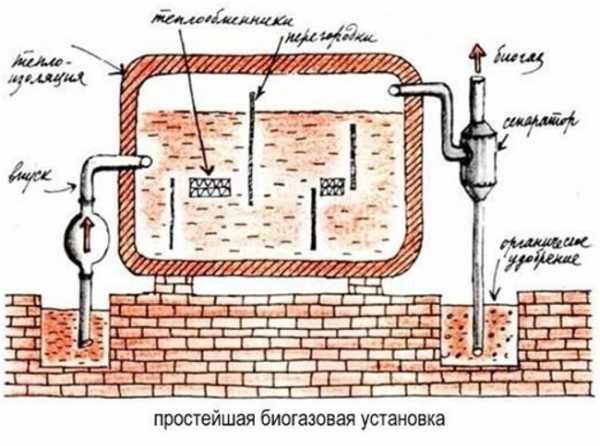

Стандартная биогазовая установка — это герметически закрытая камера с теплообменником, оснащенная устройствами для ввода и вывода сырья (например, птичьих испражнений или навоза), а также для отвода образующегося газа. Сам биогаз выделяют в результате жизнедеятельности специальные бактерии для переработки, живущие в биореакторе.

Непосредственно в газ переходит испаряемая из помета вода, а оставшаяся фракция используется дальше как органическое удобрение.

Из биогаза можно получить электроэнергию, им можно отапливать помещения, его даже используют в качестве машинного топлива.

Современный рынок оборудования для утилизации куриного помета сегодня учитывает запросы любого потребителя. Так можно приобрести достаточно простую мобильную установку для производства биогаза или пресс-гранулятор небольших производительных мощностей для использования в домашних условиях. Для крупных куроводческих хозяйств существует большой выбор отечественных и зарубежных производственных линий.

Дополнительная информация на видео: китайское оборудование для переработки (электрический ворошитель компоста).

Также ученые России и всего мира активно продолжают исследовать возможности утилизации отходов жизнедеятельности птицефабрик и других органических отходов. Интерес представляют технология обеззараживания жидкого навоза и помета с помощью кавитации, сжигание отходов жизнедеятельности кур с получением тепловой и электрической энергии и многое другое.

Выгоды переработки

Переработка куриного помета – важная проблема современного сельского хозяйства по двум основным причинам: экологической и экономической.

Количество подобных отходов от одной птицефабрики может достигать сотен тысяч тонн в год. Экскременты кур – это в том числе ядовитые газы с неприятным резким запахом, источник загрязнения патогенными микробами воздуха, земли, воды, что ведет к распространению инфекционных заболеваний у животных и человека.

Загрязнение почв куриным пометом

К сожалению, в России до сих пор огромное количество птицефабрик накапливают рядом с собой сотни тонн не утилизированных масс испражнений птиц, грубо нарушая санитарные нормы по хранению отходов. Все это вызывает сильное беспокойство экологов и врачей.

Применение современных методов утилизации – необходимая мера для сохранения чистоты природы и здоровья людей.

Однако, российских аграриев, в свою очередь, тревожит возможное принятие закона о причислении навоза и птичьего помета к отходам 3-4 классам опасности. Автоматически это будет означать необходимость получения лицензии всем предприятиям, работающим с этими видами отходов, уплату дополнительных налогов и штрафов. И хотя государство обещает животноводам помощь в получении лицензий и оформлении юридических документов, тема эта вызывает самые жаркие споры.

Хотя с экономической точки зрения переработка отходов жизнедеятельности птиц должна принести немалые выгоды от продажи получаемых продуктов, но и требует первоначальных финансовых вложений для приобретения необходимого оборудования.

Уже сегодня Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства, исследуя новые технологии переработки и утилизации куриного помета, представляет экономические расчеты, подтверждающие, что вложение финансов в эту отрасль достаточно быстро окупится и позволит повысить экономическую эффективность куроводческих хозяйств.

vtorothody.ru

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ТЕХНОЛОГИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КУРИНОГО ПОМЁТА

ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ КУРИНОГО ПОМЁТА. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ

К написанию этой статьи нас подтолкнули часто задаваемые похожие вопросы. Мы надеемся, что наша информация поможет Вам правильно выбрать оборудование и избежать в дальнейшем проблем при эксплуатации.

Куриный помёт различается в основном на два вида: подстилочный и бесподстилочный. Сами названия говорят за себя: подстилочный помёт образуется при напольном содержании птицы на глубокой подстилке (солома, опилки или древесные стружки), влажность помета от 40% до 60% ; бесподстилочный — при клеточном содержании птицы, его влажность от 70% до 85%. На влажность помета влияют многие факторы, но основные – это способ удаления помета из корпуса (сухой или влажный способ), применяемая система поения кур (ниппельные поилки или чашечные).

Влажность помета и способ содержания птицы — основные критерии, которые важны при выборе оборудования по переработке помёта.

Существует три основных способа переработки помета:

· —высушивание на различном оборудовании, с использованием тепловой энергии подводимой из вне;

· -био-газовые установки;

· -компостирование, ферментация.

Рассмотрим плюсы и минусы этих способов.

Высушивание с использованием тепловой энергии:

—применение различных барабанных сушилок (однопроходные, трех-проходные)

плюсы | минусы |

|---|---|

| -относительно не дорогая стоимость сушилки — однопроходной | -не подходит к сушке бесподстилочного помета

|

| -стерилизация помёта | -трех-проходная сушилка может «забиться» даже на подстилочном помёте |

| -круглогодичное использование | -высокая температура процесса сушки от 300 С до 500 С, приводит к «выгоранию» полезных микро- и макроэлементов. |

| -непрерывный процесс сушки | -при высоких температурах происходит «возгонка» химических элементов помета с образованием канцерогенов как в самом помёте (конечном продукте — удобрении), так и в отходящих газах после сушилки |

| -большое количество отходящих газов с содержанием загрязняющих веществ: индола, скатола, аммиака, сероводорода, оксида азота, диоксида азота, оксида углерода и т.д. | |

| -низкие показатели качества конечного продукта — органического удобрения |

Эти сушилки часто предлагаются фирмами «далёкими» от понимания как перерабатывать помёт. Применение таких сушилок эффективно при сушке опилок для производства топливных пеллет, а также при сушке трав, различных сыпучих инертных минеральных веществ.

—сушка помёта влажностью от 40% до 85% при низком давлении и низких температурах до конечной влажности 12-17%

плюсы | минусы |

| -сохраняются в конечном продукте все полезные для растений микро- и макроэлементы, т.к. температура сушки не превышает 80-95 0С | -требование к обслуживающему персоналу (оборудование управляется с помощью компьютера), требования к текущему обслуживанию оборудования (смазка, периодическая чистка) |

| -различная производительность от 10 до 300 т/сут. помета (одна линия) | |

| -высокое качество органического удобрения | |

| -после сушки порошкообразное удобрение имеет влажность 12-17%, что позволяет его гранулировать. Окончательная влажность гранулы не выше 5%. Это позволяет долго хранить удобрение | |

| -стерилизация помёта | |

| -низкая температура сушки не дает превышения ПДК в отходящих газах по аммиаку, сероводороду, оксиду азота, диоксиду азота, оксиду углерода, в выбросах отсутствует индол и скатол | |

| -круглогодичное использование | |

| -непрерывная работа сушилки | |

| -при сушке подстилочного помёта линия быстро может перейти на выпуск топливных пеллет из помёта | |

| -не требуется предварительная ферментация или подготовка помета, помёт может подаваться сразу из птичников |

Данный тип оборудования в нашей стране кроме нас ни кто не изготавливал и не вводил в эксплуатацию. Фирмы, предлагающие похожее оборудование, используют типовые вакуумные сушилки, предназначенные для других веществ, и позиционируют их в качестве оборудования для сушки помёта. Различные виды помёта (подстил и бесподстил) требуют различные формы валов сушилок, разную тепловую нагрузку, разную площадь контакта помёта и сушилки и ряд других значительных отличий. Сушилка для подстилочного помёта не может сушить бесподстилочный помёт, и наоборот. Мы потратили много времени на конструктивные расчёты сушилок, опытные образцы и можем об этом с уверенностью говорить. А лучше один раз увидеть! Попросите производителя оборудования продемонстрировать своё работающее оборудование.

Био-газовые установки

плюсы | минусы |

| их нет (применительно к нашей стране) | высокая стоимость оборудования

|

| после получения газа, остаётся большое количество «жижи». Её нужно где-то хранить и иметь специальную технику для её перевозки на поля | |

| высокие требования к персоналу обслуживания | |

| отрицательная рентабельность производства (внутренние цены на природный газ низкие) |

В Европе, при высокой цене на газ и электроэнергию, а так же развитого рынка покупки энергетическими компаниями электроэнергии, данные установки востребованы. К тому же, покупку такого оборудования субсидирует государство.

Компостирование, ферментация

— компостирование

плюсы | минусы |

| -компостирование не требует дорогого оборудования | -данный метод хорош для африканских стран, там, где количество солнечных дней в году приближается к 360-ти. В России этот способ «работает» только летом и всухую погоду. |

| -низкие требования к персоналу

| -большое количество мух (переносчики заболеваний) |

| -не требует источников энергии для сушки | -запах |

| -стерилизация

| -при большом объёме помета требуется выделение значительных размеров специальных площадок с твердым покрытием |

| -конечная влажность продукта не ниже 30%, что делает невозможным его гранулирование на матричных грануляторах (необходимо 12-17% влажности) | |

| -процесс компостирования занимает несколько дней | |

| -процесс сопровождается потерей азота |

— ферментация

плюсы | минусы |

| -относительно не дорогое оборудование при количестве помета до 20 т/сут. | -резкое возрастание стоимости оборудования при объёмах переработки свыше 20 тонн |

| -не требуется внешних источников тепловой энергии | -время ферментации до 8-10 дней |

| -стерилизация | -конечная влажность продукта не ниже 30%, что делает невозможным его гранулирование на матричных грануляторах (необходимо 12-17% влажности) |

| -почти отсутствует запах | |

| -не требует обслуживающего персонала |

Данный тип оборудования востребован для небольших птицефабрик. Нами освоен выпуск данного типа оборудования.

Описанные выше способы, за исключением био-газовых установок, преследуют цель получить конечный продукт – органическое удобрение.

Есть ещё ряд направлений по переработке помёта:

-сжигание подстилочного помёта в специальных котлах с получением тепловой энергии. Необходимо тщательно выбирать производителя данного оборудования. Мы видели, как такой тип оборудования успешно работает на птицефабрике и позволяет получать пар для нужд фабрики. Так же, видели, как оборудование другого производителя не работает.

-переработка куриного помета в корм для откорма молодняка КРС.

Это новый вид направления переработки помёта. Наша фирма в сотрудничестве с НПО сейчас занимается реализацией данного проекта в Азербайджане.

-получение из помета газа методом пиролиза.

Это метод «сухой перегонки» помета. Из 1,5 кг помёта можно получить 1 м3 газа. Перегонка идет в реальном времени, нет брожения как в био-газовых установках. На выходе газ и зола. Газ можно сжигать в существующих котлах без их переделки. Или получать электроэнергию для нужд фабрики, используя газогенераторы. Данный тип оборудования сейчас проходит у нас испытания и в ближайшее время будет выставлен на сайте фирмы.

Существуют ещё ряд методов по утилизации помёта. Однако, они редко применяются и не нашли большого применения. Мы не стали на них останавливаться, так как они являются или производными основных методов (использование силы трения для разогрева и сушки помета, применяются мощные электродвигатели) или не относятся к инженерному оборудованию (использование червей).

Подводя итоги нашей статьи, можно сделать вывод, что для выбора оборудования Заказчик должен определить для себя ряд факторов:

1. Какой конечный продукт ему нужен?

2. Какой метод сушки ему больше всего подходит?

3. Количество денежных средств выделенных на приобретение оборудования

Мы надеемся, что наша статья поможет Вам ориентироваться во многообразии предлагаемом оборудовании по переработке помёта птицы.

tatrus.ru

Оборудование для производства удобрений (гранулирования) из куриного помета от ALB Group

Птичий помет – ценное удобрение для почв, богатое минералами и органическими веществами. Общее количество птичьих экскрементов, получаемого на птицефабриках, значительно превышает объемы выпуска мяса и яиц. При этом складирование отходов на полигонах – неблагоприятный выход, ведущий к отравлению почвы и воздуха. Именно поэтому каждый современный птицеводческий комплекс должен иметь оборудование для производства органических удобрений из птичьего помета.

Технология переработки куриного помета в гранулы от АЛБ Групп

Изготовление гранул из отходов птицеводства– новое, перспективное решение загрязнения окружающей среды. Гранулированный куриный помет представляет собой универсальную концентрированную подпитку для почв, широко используемый мелкими и крупными сельскохозяйственными предприятиями. По сравнению с минеральными составами, он равноценен по содержанию полезных веществ (азот, кальций, магний, фосфор, калий, железо, органические вещества), однако, быстрее растворяется в воде, лучше усваивается и не несет побочных эффектов, таких, как накапливание нитритов в овощах.

Наша производственная группа спроектировала и реализовала технологическую линию по производству удобрений из птичьего помета. Данная линия в принципе схожа с технологией пеллетного производства, однако имеет определенные отличия.

Этапы производства удобрения из куриного помета

- Предв. измельчение

- Сушка и измельчение

- Гранулирование

- Охлаждение и просев

- Фасовка

Оперативное накопление

На первом этапе происходит оперативное накопление и компостирование сырья. В сырье предварительно добавляются специальные добавки, разработанные нашими партнерами из компании GEO SYNTHESIS. На данном этапе происходит ферментация, необходимая для соблюдения дальнейшего технологического процесса.

Оставить запрос

Сушка и измельчение

На следующем этапе необходимо снизить влажность до 12-14%. Поскольку птичьи экскременты обладают высокой адгезией, на данном этапе используется сушильный комплекс, одновременно выполняющий роль измельчителя.

Оставить запрос

Гранулирование

На участке гранулирования помета происходит непосредственное формирование гранул. Обеспечить необходимую производительность и качество выпускаемого продукта способны лишь грануляторы, специально модифицированные под данный продукт.

Оставить запрос

Охлаждение и просев

Формирование гранул сопровождается повышенными температурами. При выходе из прессующего узла температура гранул 70 – 110 С. Поэтому их необходимо охладить до температуры окружающей среды, а также отделить несгранулированную часть. Для этого используются колонны и блоки охлаждения.

Оставить запрос

Охлаждение и просев

Готовый продукт фасуется в биг-бэги, либо мешки от 5 до 50 кг.

Оставить запрос

Оборудование для производства удобрений от АЛБ Групп

Компания АЛБ Групп выпускает собственное оборудование для производства удобрений из куриного помета и готовые линии полного цикла. Мы осуществляем поставки в любой регион России и СНГ, оказываем услуги по установке, настройке и введению техники в эксплуатацию. Использование наших разработок позволяет получить производственные линии требуемой мощности, производящие высококлассные органические удобрения, отвечающие требованиям эффективности, экологической безопасности. Чтобы купить линию грануляции помета и ее составляющие нашего производства, свяжитесь с нами через контактную форму сайта

Гранулирование удобрений из птичьего помета – достаточно новая сфера для российских предприятий

Сегодня бизнес по продаже гранулированных удобрений только развивается в нашей стране. Вместе с бонусами, связанными с низкой конкуренцией, он может вызывать у предпринимателей опасения, связанные связанные со сбытом, качеством оборудования и соответствием выпускаемого продукта требованиям рынка. В связи с этим мы готовы предложить комплексное решение – начиная от поставки по оптимальной цене оборудования для переработки куриного помета в удобрение и собственной технологии, и заканчивая инвестированием проекта и реализацией продукции.

Наши партнеры

GEO Synthesis

Производитель смесей ферментов и пробиотиков, необходимых для соблюдения технологии производстваBiogran

Производитель органических удобрений из куриного пометаalbnn.com

Номер | Наименование | Модель | Технические параметры | Количество | Мощность (kw) |

1 | Машина для переворачивания сырья | LXF-4m | 1. Полностью автоматическое управление PLC 2. Сварной каркас из утолщенной квадратной трубы 3. Отдел подъема с управлением гидравлической станцией 4. С тележкой смены цистерны | 1 шт. | 27.5 |

2 | Бак сырья с ковшовым погрузчиком | CWL1530 | 1. Стандартный размер: 1.5 м. * 3 м., толщина пластины 4 мм. 2. Часть выхода сырья с конвейером 3. С клапаном скорости выхода сырья | 1 шт. | 3 |

3 | Измельчитель полусырого сырья | BSFS1000 | 1. Лезвие из хромированного материала 2. Отверстие выхода сырья с устройством улавливания пыли | 1 шт. | 37 |

4 | Просеиватель | GS-1506 | 1. Отверстие входа сырья с противоударной сеткой 2. Упрочненная часть соприкосновения с материалом 3. Сетка просеивания из износостойкого материала 4. Наличие вибрационного устройства | 1 шт. | 5.5 |

5 | Дозатор сырья | Всего пять отсеков 1.5×1.5×5 | 1. Дозирование по проточной линии, компьютерное управление отмеривания количества 2. Автоматическое устройство перемешивания сырья 3. Пять ремневых узлов взвешивания, сенсорный экран, система автоматического управления | 1 комплект | 11 |

6 | Двухваловый смеситель | WZSJ-150 | 1. Внешний каркас с дополнительным креплением 2. Шнек смесителя из износостойкого листа 8 мм 3. Верхняя часть с герметизацией, квадратное отверстие входа сырья 4. Валовая часть с дополнительной герметизацией | 1 шт. | 30 |

7 | Гранулятор | ZGZL-Φ1.8x7m | 1. Подкладка из резиновой пластины, болты пресс пластины из нержавеющей стали 304, сварная внутренняя часть, расстояние между болтами 300 мм * 200 мм 2. Внешняя стенка из стального листа 10 мм, дуговая сварка под флюсом. 3. Места соприкосновения с сырьем с встроенными зубцами 4. Кольца подшипника, шестерня, упорный ролик, поддерживающий ролик и т.д. из литой стали | 1 шт. | 30 |

8 | Сушилка | GH-Φ2.0*20m | 1. Толщина стального листа 14 мм, толщина подъемной плиты 10 мм 2. Передняя и задняя плиты из стали 6 мм 3. Кольца подшипника, шестерня, упорный ролик, поддерживающий ролик и т.д. из литой стали 4. Лопасти и вал вентилятора из устойчивого материала | 1 шт. | 37+30 |

9 | Охладительная машина | LQ-Φ1.8*18m | 1. Толщина стального листа 14 мм, толщина подъемной плиты 10 мм 2. Передняя и задняя плиты из стали 6 мм 3. Кольца подшипника, шестерня, упорный ролик, поддерживающий ролик и т.д. из литой стали 4. Лопасти и вал вентилятора из устойчивого материала | 1 шт. | 22+30 |

10 | Охладительная машина | LQ-Φ1.8*18m | 1. Толщина стального листа 14 мм, толщина подъемной плиты 10 мм 2. Передняя и задняя плиты из стали 6 мм 3. Кольца подшипника, шестерня, упорный ролик, поддерживающий ролик и т.д. из литой стали 4. Лопасти и вал вентилятора из устойчивого материала | 1 шт. | 22+30 |

11 | Капсулятор | BM-Φ1.5*6m | 1. Толщина стального листа 12 мм 2. Кольца подшипника, шестерня, упорный ролик, поддерживающий ролик и т.д. из литой стали 3. Стоимость включает воздухопроводы, патрубки и т.д. | 1 шт. | 11 |

12 | Просеиватель | GS-1506 | 1. Отверстие входа сырья с противоударной сеткой 2. Упрочненная часть соприкосновения с материалом 3. Сетка просеивания из износостойкого материала | 2 шт. | 5.5 |

13 | Упаковочная машина | ZD-50 | 1. Датчик точного отмеривания количества от KEYENCE 2. Головка от передового китайского производителя 3. Точное регулирование скорости выхода материала | 2 шт. | 0.92 |

14 | Измельчитель | LP800 | 1. Каркас из стального листа толщиной 8 мм. 2. Внутренняя часть с высокопрочной цепью. 3. Крупность размера выхода сырья 0.7mm | 1 шт. | 22 |

15 | Конвейер | B600 | 1. Швелерная сталь каркаса 10 мм. 2. Упрочненный поддерживающий ролик 3. Конвейерная лента из тисненной 5 слойной ткани 3. Синхронное вращение шестерней | Примерно 200 метров | 4kw |

16 | Шкаф распределения электричества |

| 1. Шкаф управления работой оборудования 2. Электроника от передовых мировых производителей 3. Мощность более 15kw с понижением напряжения 4. Регулировка скорости сушилки, охлаждения и гранулятора | 1 комплект | 0 |

86007machine.com

Утилизация куриного помета с помощью бактерий

Утилизация куриного помета с помощью термофильных молочнокислых бактерий.

Способ утилизации куриного помета с помощью специальных термофильных молочнокислых бактерий является низкозатратным. Он включат в себя лишь расходы на приобретение специальных бактерий и ворошильной техники. Утилизация помета производится в течение месяца. На выходе получается готовое органическое удобрение.

Описание

Преимущества

Химический состав куриного помета

Технология компостирования и утилизации куриного помета

Описание:

Утилизация куриного помета превратилась в трудноразрешимую проблему для многих птицеводческих хозяйств, поскольку требует больших затрат материально-технических и денежных средств, а также наличия значительных площадей сельхозугодий. Свежий помет является источником неприятных запахов, выделений ядовитых газов (аммиака, сероводорода), в нем могут содержаться в значительном количестве семена сорных растений, яйца гельминтов, он является благоприятной средой для развития патогенных микроорганизмов. При несвоевременной переработке такой помет становится источником загрязнения окружающей среды (атмосферы, водоемов, почв, подземных вод). Без переработки тем или иным способом свежий помет не рекомендуется также использовать в качестве удобрения.

Утилизация куриного помета производится с помощью термофильных молочнокислых бактерий. Они представляют собой массу живых клеток и продуктов их жизнедеятельности, которые разрушают клетчатку, белки, липиды и их производные, а также вырабатывают органические кислоты, подавляющие развитие патогенной и гнилостной микрофлоры. Термофильные бактерии применяют с целью ускорения процессов компостирования, повышения микробиологической активности и снижения опасности вредных веществ в различных органических отходах.

Предлагаемый способ утилизации куриного помета с помощью термофильных молочнокислых бактерий является низкозатратным. Он включат в себя лишь расходы на приобретение термофильных молочнокислых бактерий и ворошильной техники. С помощью использования термофильных молочнокислых бактерий данная проблема решается в течение 21 дня. На выходе получаются готовые органические удобрения.

Преимущества:

– низкие затраты: технология включает только расходы на приобретение термофильных молочнокислых бактерий и ворошильной техники,

– на выходе получается органическое удобрение, готовое к использованию,

– переработка помета в готовое органическое удобрение происходит всего лишь за 21 день.

Химический состав куриного помета:

Куриный помет богат питательными веществами. В связи с этим он является отличным органическим удобрением. Куриный помет по своим качествам как удобрения превосходит навоз, а по быстроте действия не уступает минеральным удобрениям.

Концентрация химических элементов в нем в три, а иногда и в четыре раза выше, чем у других популярных видов органических удобрений животного происхождения. В своем составе куриный помет имеет азот, калий, кальций, фосфор, цинк, медь, серу, кобальт, бор и многие другие микроэлементы, необходимые для растений. Кроме того, имеется большой запас биологически активных веществ, которые способствуют росту и быстрому развитию растений.

Вместе с тем куриный помет является очень сильным и быстродействующим удобрением, поэтому его следует очень правильно дозировать и соблюдать правила использования. В противном случае можно навредить почве и растениям.

Технология компостирования и утилизации куриного помета:

Утилизация куриного помета происходит по технологии компостирования. Ее проводят с помощью ворошительной машины с одновременным и однократным внесением рабочего раствора термофильных молочнокислых бактерий методом распыления из расчета 1литр раствора на 1 тонну органических отходов.

При этом первоначально из куриного помета формируется компостный бурт. Содержание влаги в помете не должно превышать 60 %.

Затем, с помощью ворошильных машин происходит ворошение бурта и внесение термофильных молочнокислых бактерий. Потребляя органические отходы как пищевой субстрат, микроорганизмы размножаются, продуцируют органические соединения и энергию. В процессе компостирования бурт нагревается до температуры + 70° С, что позволяет уничтожить патогенную микрофлору, яйца гельминтов и личинки мух. При этом мезофильные (вредные, патогенные) микроорганизмы закономерно погибают, а активность термофильных микроорганизмов сохраняется, что ускоряет процесс компостирования.

Повторное ворошение и перемещение компостного бурта производится через каждые три дня с целью насыщения кислородом компостной массы и активного испарения лишней влаги. Таким образом при ферментации компост перекладывается семь раз с грязной зоны в чистую и обезвреживается за 21 день.

Последний бурт ворошительная машина перекидывает в грузовой автомобиль для вывоза на складскую площадку. Созревший компост представляет собой гомогенную темно-коричневую сыпучую массу и полностью соответствует ГОСТ Р 5311702008 «Удобрения органические на основе отходов животноводства».

Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com

карта сайта

утилизация навоза и куриного помета в домашних условиях

утилизация птичьего помета на птицефабриках

проблема оборудование утилизации помета

утилизация перепелиного помета

патент канадская технология утилизации куриного помета bps

Коэффициент востребованности 303

xn--80aaafltebbc3auk2aepkhr3ewjpa.xn--p1ai

|

|

Расходная часть на 1 тонну продукции |

|

|

1 |

Сырье |

|

|

1.1 |

Количество помета, необходимого для производства 1 т удобрений, т |

2 |

|

1.2 |

Стоимость помета, руб/т |

150 |

|

1.3 |

Себестоимость сырья, руб/т |

300 |

|

2 |

Электроэнергия |

|

|

2.1 |

Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/т |

110 |

|

2.2 |

Цена электроэнергии для предприятий, руб/кВт*ч |

4 |

|

2.3 |

Стоимость электроэнергии, руб/т |

440 |

|

3 |

Тепловая энергия (от сжигания топливных гранул) |

|

|

3.1 |

Необходимая тепловая мощность для испарения 1 т воды в час, МВт |

1 |

|

3.2 |

Количество сжигаемых топливных гранул на 1 МВт, кг/час |

210 |

|

3.3 |

Количество сжигаемых топливных гранул при 1 МВт мощности, кг/час |

210 |

|

3.4 |

Цена древесных топливных гранул, руб/кг |

4 |

|

3.5 |

Стоимость тепловой энергии, руб/т |

840 |

|

4 |

Заработная плата |

|

|

4.1 |

Количество работников в смене, чел |

3 |

|

4.2 |

Тарифная ставка 1 работника (исходя из 10 т.руб/мес), руб/час |

60 |

|

4.3 |

Тарифная ставка 1 работника (исходя из 10 т.руб/мес) с налогами, руб/час |

90 |

|

4.4 |

Расходы на заработную плату, руб/т |

270 |

|

|

Итого расходы, руб/т |

1 850 |

|

|

Доходная часть |

|

|

5 |

Производительность |

|

|

5.1 |

Суточная производительность при 3-сменной работе, т |

22 |

|

5.2 |

Месячная производительность при 3-сменной работе, т |

500 |

|

5.3 |

Годовая производительность при 3-сменной работе, т |

6 000 |

|

6 |

Цена реализации минимальная, руб/т |

8 000 |

|

7 |

Выручка |

|

|

7.1 |

Месячная выручка при 3-сменной работе, тыс. руб |

4 000 |

|

7.2 |

Годовая выручка при 3-сменной работе, тыс. руб |

48 000 |

|

8 |

Прибыль |

|

|

8.1 |

Прибыль, руб/т |

6 150 |

|

8.2 |

Месячная прибыль при трехсменной работе, тыс. руб |

3 075 |

|

8.3 |

Годовая прибыль при трехсменной работе, тыс. руб |

36 900 |

|

9 |

Срок окупаемости оборудования |

|

|

9.1 |

Стоимость оборудования производительностью 1 т/час (ориентировочно), тыс. руб |

12 000 |

|

9.2 |

Срок окупаемости оборудования при трехсменной работе, лет |

0,3 |

www.ecology-energy.ru

Как перерабатывают птичий помет: удобрение и биогаз

Современные птицеводческие комплексы являются производителями не только мяса и яиц птицы, но и отходов, причем в количестве гораздо большем, чем основной продукции. Наибольший удельный вес среди них принадлежит помету. Если, например, за один год от одной курицы-несушки получают 250-300 шт. яиц (15-18 кг яйцемассы), то за тот же период курица выделяет 55-73 кг помета влажностью 65-75%. При выращивании бройлеров на каждый килограмм полученного мяса дополнительно получают 3 кг помета. На многих птицекомплексах количество помета, получаемое за год, достигает десятков и даже сотен тысяч тонн. Утилизация птичьего помета превратилась в трудноразрешимую проблему для многих птицеводческих хозяйств, поскольку требует больших затрат материально-технических и денежных средств, а также наличия значительных площадей сельхозугодий. Свежий помет является источником неприятных запахов, выделений ядовитых газов (аммиака, сероводорода), в нем могут содержаться в значительном количестве семена сорных растений, яйца гельминтов, он является благоприятной средой для развития патогенных микроорганизмов. При несвоевременной переработке такой помет становится источником загрязнения окружающей среды (атмосферы, водоемов, почв, подземных вод). Без переработки тем, или иным способом свежий помет не рекомендуется также использовать в качестве удобрения. В настоящей статье приводится обзор и краткая характеристика основных способов переработки птичьего помета.

data-ad-client=»ca-pub-4037835599918832″

data-ad-slot=»7553000704″>

Характеристика помета как сырья для переработки.

Помет, выделяемый птицей, представляет собой вещество вязкой консистенции влажностью 64-82% в зависимости от вида, возраста птицы, условий кормления и содержания. В свежем помете содержатся органические и неорганические соединения. К неорганическим соединениям относят воду, некоторые соединения азота (аммиак, нитраты), меди, фосфора, калия, цинка, кальция, марганца. К органическим соединениям относят азотистые соединения (белки, пептиды, аминокислоты), углеродные соединения (липиды, глицерины, жирные кислоты, углеводы, в том числе клетчатка, сахара, спирты, летучие кислоты, целлюлозолигнин), сернистые соединения (сульфиды). В помете могут также содержаться антибиотики, соли тяжелых металлов, радионуклиды, остатки пестицидов и другие токсические вещества. Ценность помета как органического удобрения определяется содержанием прежде всего таких веществ, как азот (1,3-1,7%), фосфор (0,6-0,9% Р2О5), калий (0,5-0,8% К2О). Многие вещества помета легко разлагаются под воздействием света, атмосферного воздуха, влаги, ферментов и микроорганизмов. При выращивании и содержании птицы к помету могут добавляться другие органические и минеральные компоненты, вода, или наоборот, он может подсушиваться. В зависимости от этого, помет, как сырье для переработки, можно разделить на следующие основные разновидности:

1. Подстилочный помет. Получают при содержании птицы на полу, на глубокой подстилке. Представляет собой смесь натурального помета с органическими подстилочными материалами, иногда — с некоторым количеством минеральных добавок. Влажность подстилочного помета обычно составляет 15-40%.

2. Помет натуральной влажности. Получают при содержании птицы в клеточных батареях со скребковой или ленточной уборкой помета без системы подсушки, на сетчатых или планчатых полах при условии ежедневной уборки и исключении попадания воды из поилок или в процессе уборки.

3. Жидкий помет влажностью 85-98%. Является основным видом пометного сырья при содержании птицы в клеточных батареях со скребковой уборкой помета.

4. Подсушенный помет. Получают чаще всего при содержании птицы в клеточных батареях с ленточной системой пометоудаления. При использовании клеточных батарей без встроенных воздуховодов системы подсушки и кратности уборки один раз в 5-7 дней влажность помета обычно составляет 55-70%. При использовании клеточных батарей со встроенными воздуховодами и такой же кратности уборки получают помет влажностью 50-25%. Подсушенный помет получают также при его хранении в специальных вентилируемых пометохранилищах.

Требования, предъявляемые к способам хранения и переработки помета.

В большинстве стран с развитым птицеводством к птицеводческим предприятиям предъявляют весьма жесткие требования относительно способов хранения и переработки помета. Основные из них следующие:

— исключение возможности попадания самого продукта и жидких стоков в подземные воды и открытые водоемы;

— минимизация выделений аммиака в атмосферу;

— исключение распространения неприятных запахов на территорию населенных пунктов, проездных дорог и других объектов общего пользования;

— обезвреживание патогенных микроорганизмов, яиц гельминтов, семян сорняков;

— исключение попадания в почву, подземные воды и наземные водоемы вместе с пометом или продуктами его переработки солей тяжелых металлов, радионуклидов, пестицидов и других токсических веществ;

— наличие достаточных площадей сельхозугодий для использования помета в допустимых количествах в качестве удобрения.

Птицеводческие предприятия при получении лицензии на деятельность, как правило, обязаны предоставлять документацию, согласованную с соответствующими органами экологического надзора, каким образом они планируют осуществлять хранение и переработку своих отходов, а названные органы — осуществлять систематический контроль за выполнением данных обязательств. Что касается таких показателей как количество выбросов аммиака в атмосферу или неприятные запахи, то ограничения существуют не только относительно хранения и переработки отходов, но и птичников.

Некоторые из вышеназванных требований как, например, контроль выбросов аммиака в атмосферу или наличие достаточных площадей сельхозугодий, весьма важных для защиты окружающей среды, к сожалению, не имеют законодательной силы в Украине. Вследствие этого, подчас, создаются птицеводческие предприятия, не имеющие ни клочка земли для использования помета и соответствующих договоров с другими сельскохозяйственными предприятиями. Часто отсутствует эффективный экологический контроль над деятельностью птицефабрик.

Способы хранения помета

Можно выделить несколько основных способов хранения помета до переработки:

— хранение жидкого помета в пометохранилищах открытого типа;

— хранение жидкого помета в окислительных прудах;

— хранение жидкого помета в аэрируемых лагунах;

— хранение жидкого помета в анаэробных лагунах;

— хранение помета натуральной влажности или подсушенного на плащадках открытого типа;

— хранение помета натуральной влажности или подсушенного на плащадках закрытого типа или под навесами;

— хранение помета натуральной влажности или подсушенного в специальных вентилируемых пометохранилищах.

Различия между способами хранения жидкого помета состоят в основном в типах процессов, происходящих в толще продукта. В аэрируемых лагунах, верхних слоях окислительных прудов и пометохранилищ органические вещества помета разлагаются под воздействием аэробных микроорганизмов; в анаэробных лагунах и низших слоях окислительных прудов и пометохранилищ — под воздействием анаэробных микроорганизмов. Во всех случаях происходит в той, или иной степени обезвреживание семян сорняков, яиц гельминтов, патогенной микрофлоры, стабилизация продукта по химическому составу, хотя сроки могут быть от нескольких недель до года и более. В то же время, ни один из способов хранения жидкого помета не отвечает в полной мере вышеизложенным требованиям, прежде всего, по параметрам минимизации выделений аммиака, неприятных запахов, не дает гарантии исключения попадания жидких стоков в подземные воды и водоемы, предусматривает большую биологическую потребность в кислороде. Вследствие этого законодательством многих стран допускается только кратковременное хранение жидкого помета в хранилищах открытого типа. То же самое относится и к хранению натурального или подсушенного помета под открытым небом. Как при хранении жидкого, так и помета натуральной влажности под открытым небом количество азота в продукте может снижаться в 5 раз. Как с экологической, так и с экономической точки зрения неприемлемым можно считать хранение под открытым небом подсушенного помета.

В большей степени требованиям отвечают способы хранения помета в специальных хранилищах закрытого типа и под навесами, защищающими от воздействия атмосферных осадков, а также в вентилируемых пометохранилищах, жидкого помета – в емкостях без доступа воздуха.

Способы переработки помета

Хотя существует довольно значительное количество способов переработки помета, а также их комбинаций, более или менее значительное распространение получили только некоторые из них:

Компостирование.

Является наиболее известным и широко применяемым способом переработки птичьего помета. В классическом варианте процесс компостирования осуществляется следующим образом. Из помета формируют бурты высотой 2-4 м, в которых под воздействием микроорганизмов-аэробов органические вещества помета понемногу разлагаются. При этом температура внутри буртов может подниматься до 60оС, вследствие чего происходит дезодорация и естественная пастеризация продукта, погибает большинство патогенных микроорганизмов и яиц гельминтов, семена сорных растений теряют всхожесть. Оптимальная для жизнедеятельности микроорганизмов-аэробов относительная влажность компостируемого продукта — 50-65%. Для кондиционирования помета по влажности, а также для улучшения его структуры и воздухопроницаемости, к нему добавляют различные органические материалы-наполнители (торф, солому, ботву растений, опилки, стружку, кору деревьев и т.п.), а для обогащения питательными веществами (азотом, фосфором, калием) – минеральные добавки (суперфосфат, калийную соль, аммиачную селитру, фосфогипс и т.п.). Продолжительность процесса компостирования в зависимости от погодных и других условий составляет от 2 до 6 месяцев. Основным недостатком способа является потребность в большом количестве добавок-наполнителей. Лучше всего для компостирования подходит помет влажностью 55-80%. В таком случае количество необходимых добавок сравнительно небольшое — одна треть, или половина от массы помета, и в то же время их достаточно, чтобы обеспечить хорошую воздухопроницаемость и структуру компоста. При компостировании высоковлажного (85-95%) помета количество наполнителей должно превышать количество самого помета в 1,5-3 раза, что существенно увеличивает затраты на переработку помета и является невыполнимым условием для многих птицеводческих хозяйств. Помет без структурообразующих наполнителей, даже имеющий оптимальную влажность, для компостирования мало пригоден, поскольку имеет плохую для жизнедеятельности аэробных микроорганизмов воздухопроницаемость.

Следует отметить, что при компостировании теряется до 40% содержащегося в помете азота и немалое количество фосфора. Впустую рассеивается значительное количество энергии помета, которой в свежем помете содержится около половины всего количества, потребляемой птицей вместе с кормами.

В настоящее время разработаны способы ускоренного компостирования помета, позволяющие значительно сократить сроки компостирования и потери питательных веществ. Интенсификация процессов компостирования достигается в основном за счет улучшения аэрации смеси, ее перемешивания, внесения различных добавок как, например, предусмотрено технологией ускоренного микробиологического компостирования, разработанной специалистами компании «Биокомплекс» (г. Москва). В процессе такого микробиологического компостирования участвуют более 2000 видов бактерий и не менее 50 видов грибов. Причем биологические процессы с образованием гуминовых кислот, активизированные на начальной стадии, продолжаются еще несколько месяцев после внесения удобрений в почву, что способствует восстановлению и развитию множества необходимых для грунта форм жизни уже непосредственно в почве. Продолжительность процесса ускоренного компостирования составляет 8-14 дней. Важным преимуществом способа (по данным компании) является то, что ускоренное компостирование осуществляется без дорогостоящего оборудования на специальной бетонированной площадке под навесом. Площадку обслуживает один тракторист-оператор с погрузчиком. Производительность такой площадки компостирования – до 100 т в смену. Внесение удобрений и выращивание растений осуществляется по традиционной агротехнологии с применением серийных средств механизации. Высоковлажный помет специалисты компании «Биокомплекс» предлагают перерабатывать путем сепарирования на шнековом прессе на жидкую и твердую фракции, содержащую 40% сухого вещества, с последующим компостированием твердой фракции. Жидкая фракция с содержанием сухих веществ около 1,2% не содержит патогенных микроорганизмов, яиц гельминтов и используется для полива орошаемых полей. Разделение жидкого помета на твердую и жидкую фракции с последующей переработкой их разными способами предусмотрено также многими технологическими схемами переработки помета, предложенными зарубежными учеными.

Вермикомпостирование.

Заключается в переработке птичьего помета при помощи дождевых червей, но при этом используются не обычные, обитающие в Украине дождевые черви, а черви специальной, красной калифорнийской породы. С данной породой червей вот уже более 50 лет проводится селекционная работа, вследствие чего они, вначале не имеющие существенных отличий от украинский червей, в настоящее время характеризуются большей плодовитостью, приспособленностью к полупромышленным условиям разведения, производительностью при переработке навоза. Зачинателем способа называют калифорнийского бизнесмена Хегга Картера, который начал перерабатывать органические отходы при помощи красных калифорнийских червей еще в 1947 г. Сейчас способ достаточно широко распространен не только в Америке, но и в Европе, Азии, Австралии. Можно без преувеличения сказать, что дождевой червь – это хорошо отлаженное приспособление по переработке и обогащению почвы. За сутки он съедает столько же, сколько весит сам. И более половины того, что он выделяет, составляет биогумус. 1 т червей за сутки производит около 0,5 т совершенного биологического удобрения, насыщенного органикой. После полной переработки органического материала червями получают так называемый вермикомпост, обогащенный ценными бактериями. Однако свежий помет для выращивания червей непригоден из-за наличия в нем аммиака и мочевой кислоты – продуктов, ядовитых для червей. Поэтому его сначала компостируют обычным способом. Влажность созревшей смеси должна составлять примерно 75% при нейтральной кислотности. Оптимальная температура для развития червей – около – 22Со, в связи с этим способ может использоваться преимущественно в теплый период года. В Украине комплекс по переработке птичьего помета методом вермикомпостирования действует с конца 80-х годов прошлого века на базе Полтавской птицефабрики. Процесс вермикомпостирования на птицефабрике осуществляют следующим образом. В бурты созревшего помета шириной 1,5…2 м и высотой 20…30 см, высевают червей красной калифорнийской породы в количестве 30…50 тыс. шт./м2 (4 кг). Для поддержания оптимальной влажности смесь периодически увлажняют. По мере размножения червей и освоения ими питательного субстрата, периодически добавляют также подготовленный компост слоем примерно 7…10 см. За год количество червей может увеличиться в 300…1000 раз. Пять миллионов червей способны за сутки переработать около 10 т помета. Из 30…40 т помета получают 3…4 т биогумуса, который является ценным органическим удобрением, содержащим стимуляторы роста растений и использующимся для восстановления естественного плодородия истощенных почв, улучшения их структуры.

Многие специалисты отводят вермикультуре основную роль в спасении почв, деградировавших в результате неправильного использования. По данным сторонников способа, тяжелые металлы в биогумусе связываются и нейтрализуются, а фитогормоны, продуцируемые микрофлорой, ускоряют рост растений в 4–6 раз, помогают им противостоять болезням и вредителям. Индустрия вермикомпостирования так распространилась на планете, что создана даже своя федерация, зарегистрированная в Италии, а в Дании издается специальный журнал под названием «Червивые новости». Однако есть и скептики, которые утверждают, что как удобрение, вермикомпост не имеет существенных преимуществ в сравнении с обычным компостом, в то же время технология его производства значительно сложнее и обходится гораздо дороже. Однако достоверных сведений о преимуществах того или иного способа компостирования в литературе недостаточно и данный вопрос, по-видимому, требует дальнейшего изучения.

Но не только ради биогумуса разводят червей. В США и некоторых других странах их используют для выработки кормовых добавок. Мука или фарш из червей по своему химическому составу могут соперничать с рыбной мукой, но дешевле нее. Во многие национальные кухни входят также блюда из червей. Даже американцы уже не воспринимают «червеугодие» как экзотику. Они потребляют червей в виде фаршевых добавок, едят варёными, жареными и даже живьем, как устриц. Издревле червей потребляют в пищу в Китае и Юго-Восточной Азии.

Широкому распространению способа вермикомпостирования в Украине препятствует отсутствие соответствующих специализированных средств механизации и высокая себестоимость переработки компостируемых материалов, что ограничивает рынок потребления продуктов вермикомпостирования.

Высокотемпературная сушка.

По данным многих литературных источников, данный способ является наиболее надежным способом обезвреживания вредных факторов, присутствующих в помете (болезнетворных микроорганизмов, семян сорных растений, яиц гельминтов) и сохранения полезных питательных веществ. Сухой помет может использоваться не только в качестве удобрения, но и как кормовая добавка в рационы жвачных животных. Однако требует значительных затрат топлива на термическую обработку (80-100кг условного топлива на 1 т испаряемой влаги) и наличия дорогостоящего оборудования. Учитывая постоянное удорожание энергоносителей, способ применяется в ограниченных масштабах и может быть экономически эффективен только при сушке низковлажного помета (меньше 50%), например, получаемого при использовании клеточных батарей с ленточной пометоуборкой и системой подсушки, а также подстилочного помета.

Биоэнергетические способы переработки помета.

Если в процессе компостирования участвуют микроорганизмы-аэробы, то в процессах биоэнергетической переработки помета — микроорганизмы-анаэробы, то есть обитающие в бескислородной среде. В процессе анаэробной ферментации помета получают так называемый биогаз. Биогаз — смесь газов. Его основные компоненты: метан (CH4) – 55-70% и углекислый газ (СО2) – 28-43%, а также в очень малых количествах другие газы, например – сероводород (H2S). В среднем из 1 кг органического вещества (в пересчете на абсолютно сухое вещество), биологически разложимого на 70%, можно произвести 0,18 кг метана, 0,32 кг углекислого газа, 0,2 кг воды и 0,3 кг неразложимого остатка.

Поскольку разложение органических отходов происходит за счет деятельности определенных типов бактерий, существенное влияние на него оказывает окружающая среда. Так, количество вырабатываемого газа в значительной степени зависит от температуры: чем теплее, тем выше скорость и степень ферментации органического сырья. Существуют психрофильные (при температуре 10-250С), мезофильные (25-400С) и термофильные (50-550С) режимы биоконверсии. Производство биогаза в термофильном режиме намного выше по сравнению с мезофильным и психрофильным режимами. Именно поэтому, вероятно, первые установки для получения биогаза появились в странах с теплым климатом. Однако применение надежной теплоизоляции, а иногда и подогрев смеси, позволяет эксплуатировать генераторы биогаза в районах, где температура зимой опускается до -20ºС. Существуют определенные требования и к сырью: оно должно быть подходящим для развития бактерий, содержать биологически разлагающееся органическое вещество и в большом количестве воду (90—94%). Однако можно подвергать анаэробной ферментации и обычный помет и даже твердые органические отходы. Желательно, чтобы среда была нейтральной и без веществ, мешающих действию бактерий: например, мыла, стиральных порошков, антибиотиков. Длительность ферментации, обеспечивающая обеззараживание помета, не менее 12 суток. При ферментации в помете практически полностью сохраняются азот и фосфор. Масса навоза почти не изменяется, если не считать испаряемой воды, которая переходит в биогаз. Обычно органическое вещество в процессе биоэнергетической ферментации разлагается на 30-40%; деструкции подвергаются в основном легко разлагаемые соединения — жир, протеин, углеводы, а основные гумусообразующие компоненты — целлюлоза и лигнин — сохраняются полностью. Благодаря выделению метана и углекислого газа оптимизируется соотношение C/N. Доля аммиачного азота увеличивается. Реакция получаемого органического удобрения — щелочная (рН 7,2-7,8), что делает такое удобрение особенно ценным для кислых почв. По сравнению с удобрением, получаемым из помета обычным компостированием, урожайность увеличивается на 10-15 %. Содержание воды в биогазе при 40°С — 50 г/м3; при охлаждении биогаза она конденсируется, и необходимо принять меры к удалению конденсата (осушка газа, прокладка труб с нужным уклоном и пр.). Энергоемкость биогаза в среднем 23 мДж/м3, или 5500 ккал/м3.

Использование отходов птицеводства, животноводства, растениеводства и жизнедеятельности человека, а также вторичных ресурсов как альтернативных и возобновляемых источников тепловой и электрической энергии давно является одним из важнейших направлений в энергетической стратегии многих стран мира. Особое внимание уделяется развитию технологий получения биогаза. С 70-х годов в Китае начала действовать национальная программа по добыче биогаза и уже через 10 лет в стране работало более 10 млн. фермерских биореакторов, производивших ежегодно 1,3 млрд. куб. м. биогаза, что позволило обеспечить теплом 35 млн. человек. Кроме малых фермерских установок, в Китае работает 40 тыс. больших и средних биогазовых станций и 24 тыс. биогазовых очистительных реакторов для обработки городских бытовых отходов. На биогазе работает 190 электростанций. Свыше 60 % всего автобусного парка страны, в том числе около 80 % в сельской местности, работают на биогазовых двигателях. Китай экспортирует как сам биогаз, так и двигатели на основе этого топлива более чем в 20 стран мира.

Весьма интенсивно биогазовая отрасль развивается и в других странах Азии. Так, в Индии насчитывается около 3-х миллионов биогазовых установок различной производительности, в Непале — около 100 тыс. биогазовых установок.

Ограниченность запасов ископаемого углеводного сырья заставила также и многие развитые страны Америки и Европы активизировать исследования в области альтернативных энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии.

Понимая важность и эффективность использования биогаза, в США принят закон о необходимости оборудования всех без исключения полигонов твердых бытовых отходов системами добычи и утилизации биогаза. В настоящее время на территории США работает 10 крупных биогазовых заводов.

В промышленно развитой Германии в 1999 году число биогазовых установок достигло 600, она вышла на первое место в Европе по использованию биогаза в качестве топлива для получения тепловой и электрической энергии. Специалисты в области энергетики считают, что биогазовая технология способна покрыть до 15 % энергетических потребностей Германии.

В Швеции на биогазовом топливе работают сотни автомобилей и автобусов.

Благодаря биогазу потребности западноевропейского животноводства в топливе за последние 10 лет сократились более чем на треть, при этом биогазом отапливается не менее половины всех птицефабрик.

В настоящее время в Европе насчитывается более 800 энергетических комплексов, в том числе 24 крупных. В целом в 2010 году в странах ЕС за счет применения биогаза намечено получить дополнительной энергии в размере 15 млн. тонн нефтяного эквивалента.

Активно развивается биогазовая отрасль в ЮАР, Австралии, Канаде, Японии и в странах Латинской Америки.

В Советском Союзе на протяжении 70…80-х годов осуществлялись практические мероприятия, направленные на разработку установок по получению биогаза. Основное внимание при этом уделялось не столько энергетическому аспекту использования биогаза, сколько получению при анаэробной ферментации высокоэффективных удобрений. Энергетический потенциал биогаза в произведенных промышленностью установках направлялся на поддержание температурного режима процесса ферментации.

С распадом СССР производство биогазовых реакторов было остановлено. В последнее пятилетие в России началось постепенное возрождение биогазовой отрасли. В настоящее время в стране существует ряд предприятий, производящих биогазовые установки различной мощности с рабочим объемом от 5 до 5000 куб.м. как для фермерских хозяйств, так и для крупных сельскохозяйственных объединений. Общее количество действующих установок составляет несколько десятков. Главным фактором, препятствующим развитию производства биогаза, является инертность мышления и традиционное отсутствие денежных средств на закупку оборудования, хотя сроки его окупаемости невелики и составляют 1-2 года.

В настоящее время в России уже имеется определенный опыт по проектированию и строительству биоэнергетических комплексов для животноводческих ферм, птицефабрик, станций биологической очистки сточных вод. Разработаны проекты и изготовлены образцы автономных мини ТЭЦ, работающих на биогазе.

Национальное агентство Дании по энергетике финансирует работы по научно-техническому развитию биогазовых производств, поддерживает и инвестирует проекты за рубежом, в частности на Украине, где строится демонстрационная биогазовая установка по переработке навозных стоков объемом 80 т/сутки и ежедневным получением 3,3 тыс. куб. м. биогаза.

Проектирование, поставку оборудования для производства биогаза из органических отходов, а также его шефмонтаж и пуско-наладочные работы может осуществлять Украинский научный центр технической экологии (УкрНТЭК, г. Донецк). Стоимость капитальных вложений в установку производительностью 10 т исходного сырья в сутки составляет примерно 10 тыс. долларов США, 100 т в сутки – 50 тыс. долларов.

В разработке биоэнергетических технологий можно выделить два основных направления. Первое направление – это рациональное упрощение и удешевление тех установок, при использовании которых получение биогаза не является основным в сравнении с требованиями экологической безопасности и получением высокоэффективных органических удобрений. Эти разработки обычно предлагаются для использования в небольших фермерских хозяйствах. Типичная конструкция установки подобного типа приведена на рис. 1.

Основу биогазовой установки составляет герметически закрытая емкость с теплообменником (теплоноситель — вода, нагретая до 50-60 °С), устройства для ввода и вывода навоза и для отвода газа. В качестве емкости может быть использована обычная топливная цистерна объемом 50 м3 или емкость может быть изготовлена из железобетона. Внутренние перегородки могут быть из металла или кирпича; их основная функция — направлять поток помета и удлинить путь его внутри реактора, образуя систему сообщающихся сосудов. На схеме перегородки показаны условно, их число и размещение зависят от свойств помета — текучести, количества подстилки и т.д. Чтобы определить объем биореактора, нужно исходить из количества получаемого помета. Если суточное количество помета известно, нужный объем реактора можно определить, умножив это количество на 12 (поскольку 12 суток — минимальный срок выдержки навоза) и увеличив полученную величину на 10 % (так как реактор следует заполнять субстратом на 90 %).

Рис. 1 – Схема простейшей установки для переработки помета и других органических отходов в биогаз

Ориентировочная суточная производительность биореактора при загрузке пометом с содержанием сухого вещества 4-8 % — два объема газа на объем реактора: биореактор объемом 50 м3 будет давать в сутки 100 м3 биогаза. Как правило, переработка бесподстилочного навоза от 10 голов крупного рогатого скота позволяет получить в сутки около 12-20 м3 биогаза, от 10 свиней — 1-3 м3, от 10 овец — 1 — 1,2 м3, от 10 кроликов — 0,4-0,6 м3, 10 кур – 0,1-0,12 м3. Тонна соломы дает 300 м3 биогаза, тонна коммунально-бытовых отходов – 130м3). Потребность в газе односемейного дома, включая отопление и горячее водоснабжение, составляет в среднем 10 м3 в сутки, но может сильно колебаться в зависимости от качества теплоизоляции дома). Подогревать субстрат до 40°С можно различными способами. Удобнее всего использовать для этого газовые водонагревательные аппараты типа АГВ-80 или АГВ-120, снабженные автоматикой для поддержания температуры теплоносителя. При питании аппарата получаемым биогазом (вместо природного газа) следует его отрегулировать, уменьшив подачу воздуха. Можно также использовать для подогрева субстрата ночную электроэнергию. Аккумулятором тепла в этом случае служит сам биореактор. Для уменьшения потерь тепла биореактор необходимо тщательно теплоизолировать. Давление газа, получаемого в биореакторе (100-300 мм водяного столба), достаточно для его подачи на расстояние до нескольких сотен метров без газодувок или компрессоров. При запуске биореактора необходимо заполнить его на 90 % объема субстратом и продержать не менее 12 суток, после чего можно подавать в реактор новые порции субстрата, извлекая соответствующие количества ферментированного продукта.

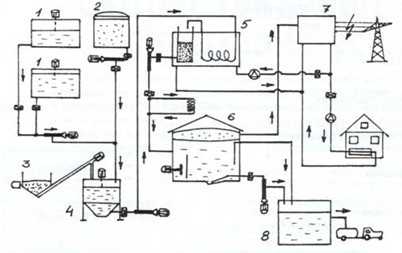

Второе направление – это создание высокопроизводительных биогазовых установок на основе новейших технологий и конструкций биореакторов, современных автоматизированных систем управления, высокоэффективного теплотехнического, электротехнического и технологического оборудования. Схема подобной установки, разработанная немецкими фирмами «ТЕБЕ-Электроник ГмбХ» и «Липп ГмбХ», представлена на рис. 2.

Рис. 2 – Технологическая схема полностью автоматизированной биогазовой установки модульной сборки фирм «ТЕБЕ-Электроник ГмбХ» и «Липп ГмбХ»:

1- пометосборник с мешалкой; 2 – емкость для жидкой консервированной массы кормовых культур, 3 – устройство для измельчения других видов биомассы, 4 — весовой дозатор с мешалкой; 5 – подогреватель субстрата; 6 – биореактор с мешалкой «Липп» и встроенным газгольдером; 7 – модульная теплоэлектроустановка; 8 – хранилище сброженной массы.

Установка позволяет перерабатывать самые различные виды органических материалов в удобрения и энергию. Работает установка следующим образом. Измельченные компоненты (помет, навоз, жидкая консервированная биомасса растений) поступают на дозирующее устройство, где смешиваются и подаются в подогреватель субстрата. Далее подогретая до 70оС биомасса поступает в реактор. После анаэробной ферментации биомасса подается в хранилище и используется для удобрения сельскохозяйственных культур. Полученный во время брожения биогаз сжигается в модульной теплоэлектроустановке с получением горячей воды и электроэнергии, которые используются для поддержания технологического процесса и на хозяйственные нужды.

В то же время, следует отметить, что промышленные биогазовые установки пока еще очень дороги и стоимость вырабатываемых ими энергоносителей, как правило, обходится дороже, чем традиционных. Однако стремительное развитие биотехнологий, постоянный прогресс в конструировании биогазовых установок, исчерпание запасов и резкое подорожание традиционных ископаемых энергоносителей дают уверенность, что в ближайшем будущем внедрение биогазовых установок станет вполне рентабельным и широкомасштабным, что в значительной мере будет способствовать решению экологической и энергетической проблем.

Мельник В.А., канд. с. -х. наук, Институт птицеводства УААН

(Посетителей 4 897; 6 за сегодня)

ptitcevod.ru