Кто такие либералы. Либерализм как политическая идеология

Либерализм — это политическая идеология, признающая главными ценностями свободу и права человека. Главные из этих прав — свободно распоряжаться собой и своей собственностью. Говоря кратко, либерализм — это «идеология свободы». Само слово происходит от латинского liber — «свободный».

Либералы — это сторонники либеральной идеологии. В политике либералы выступают за демократию, политическое равенство. В экономике поддерживают свободный рынок и частную собственность. В сфере культуры и идеологии выступают за плюрализм — признание права на разные взгляды, вкусы и мнения.

Свобода личности не противоположна интересам общества, а наоборот является главной движущей силой общественного развития, полагают либералы.

Наряду с консерватизмом и радикализмом, либерализм считается одной из основных политических идеологий современности. В отличие от консерваторов, либералы выступают за преобразование общества путем реформ, за снижение роли государства в обществе. В отличие от радикалов, не поддерживают быстрые революционные изменения, считая их опасными и вредными.

Суть либеральной идеологии

Главные ценности либерализма — демократизм и индивидуализм, права человека. Человеческая жизнь признается абсолютной ценностью.

Либералы выступают за частную собственность и экономические свободы — рыночную экономику, конкуренцию, минимальное государственное вмешательство в дела бизнеса.

Либералы выступают за демократию, политическое равенство всех людей, равенство перед законом и судом.

Либералы призвают ограничить объем и сферы деятельности государства, снизить вмешательство государства в жизнь граждан.

Либералы поддерживают курс на изменение общества путем реформ, постепенных ненасильственных преобразований.

Либералы и консерваторы. Либерализм и консерватизм: общее и отличия

Отличия между либерализмом и консерватизмом очевидны на уровне ценностей. Для консерваторов главными ценностями являются традиционные общественные институты — семья, государство, религия. Для либералов — индивидуализм и личная свобода.

При этом на практике либералы и консерваторы зачастую выступают за одни и те же вещи. Ведь и либералы, и консерваторы относятся к «правым»:

И либералы, и консерваторы считают частную собственность основой общества, поддерживают рыночную экономику.

И либералы, и консерваторы выступают против революций, радикальных перемен.

Таким образом, либерализм и консерватизм не всегда жестко противостоят друг другу. Один и тот же человек может в разные периоды жизни склоняться то в пользу либерализма, то в пользу консерватизма. В этой связи обычно вспоминают высказывание британского премьер-министра Бенджамина Дизраэли: «У того, кто в шестнадцать лет не был либералом, нет сердца; у того, кто не стал консерватором к шестидесяти, нет головы».

В демократических странах избиратели могут голосовать то за либералов, то за консерваторов. Так, в двухпартийной системе США Демократическая партия считается более либеральной, Республиканская — более консервативной. Партии периодически сменяют друг друга у власти в результате выборов, отчего политический курс становится то более либеральным, то более консервативным.

Дональд и Мелания Трамп голосуют на выборах президента США. 2016 год. Фото: Reuters

Дональд и Мелания Трамп голосуют на выборах президента США. 2016 год. Фото: Reuters

Что такое экономический либерализм

Экономический либерализм — это часть либеральной идеологии, касающаяся рынка и частной собственности. По мнению либералов, политическая свобода и социальная справедливость неотделимы от экономической свободы и частной собственности. Либералы выступают за рыночную экономику, поддерживают максимальную свободу торговли и конкуренции, свободу предпринимательства.

Либералы выступают за минимальное вмешательство государства в дела бизнеса, за снижение налогов и законодательных ограничений для предпринимателей. По мнению либералов, наилучшим образом экономику регулирует «невидимая рука рынка» — закон спроса и предложения.

Противоположность экономическому либерализму — централизованная плановая экономика. Также либералы расходятся во взглядах с представителями меркантилизма, кейнсианства и других направлений экономической мысли.

Либерализм в России: самая краткая история. Западники, славянофилы и «либерасты»

В Россию слово «либерализм» попало в XVIII веке из Франции. В дальнейшем слово «либерал» стали использовать как антоним слову «государственник» — сторонник сильной центральной власти.

Екатерина II (1762-1796) сама разделяла многие либеральные идеи просветителей, однако не смогла или не захотела в полной мере воплотить их в жизнь.

При Александре I (1801-1825) в стране действовали тайные общества декабристов. Многие из заговорщиков придерживались либеральных идей, мечтали об установлении ограниченной монархии или республики.

При Николае I (1825-1855) основными представителями либерализма в России были славянофилы и западники. Западники выступали за развитие России по европейскому образцу, славянофилы — за особый русский путь. Однако и те, и другие считали необходимой отмену крепостного права и ограничение самодержавной власти царя.

При Александре II (1855-1881) появилась так называемая «либеральная бюрократия» — чиновники, которые по поручению царя проводили Великие реформы. Было отменено крепостное право, созданы независимые состязательные суды, земстав и городские думы, армия перешла к всеобщей вониской повинности вместо 25-летней рекрутчины.

При Александре III (1881-1894) главной опорой либеральной интеллигенции стали земства — органы местного самоуправления. При Николае II (1894-1917) деятели земского движения создали первую либеральную политическую организацию — нелегальный «Союз земцев-конституционалистов».

С 1905 года, когда были разрешены партии и объявлены выборы в Госдуму, либералы создали Партию конституционалистов-демократов (кадетов). Она играла заметную роль в парламенте вплоть до революции 1917 года. После Февральской революции либералы-кадеты входили во Временное правительство, однако их вместе с правительством смела Октябрьская революция.

С приходом к власти большевиков и установлением однопартийной системы либерализм в России прекратил существование: уцелевшие российские политики-либералы продолжали свою деятельность уже в эмиграции.

«17 октября 1905 года». Картина Ильи Репина. 17 октября 1905 года царь Николай II подписал манифест, даровавший населению демократические права и свободы, провозгласивший выборы в Думу

«17 октября 1905 года». Картина Ильи Репина. 17 октября 1905 года царь Николай II подписал манифест, даровавший населению демократические права и свободы, провозгласивший выборы в Думу

В современной России ведутся споры о том, можно ли говорить о либералах и консерваторах в традиционном смысле. Сейчас, например, в стране существует Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). Однако действия и заявления руководства партии далеко не всегда отражают либеральные идеи.

В России слово «либерализм» с самого начала многими воспринималось как синоним вольнодумства, излишней терпимости, низкопоклонства перед Западом. Так, герой романа Ф.М. Достоевского «Бесы» Иван Шатов заявляет: «Наш русский либерал прежде всего лакей и только и смотрит, как бы кому-нибудь сапоги вычистить».

В современном интернет-сленге есть насмешливое слово «либераст», которым называют всех подряд: и авторов рыночных реформ 1990-х годов, и сегодняшних министров, и радикально настроенных оппозиционеров.

Карикатура с подписью, высмеивающей либералов

Карикатура с подписью, высмеивающей либералов

Кто сказал «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать»?

Один из столпов либерализма — свобода слова. Иногда суть либерализма передают следующей цитатой: «Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать». В другом переводе: «Я не согласен ни с одним словом, которое вы говорите, но готов умереть за ваше право это говорить».

Это высказывание приписывают французскому просветителю XVIII века Вольтеру, однако на самом деле она впервые появилась в 1906 году в биографии Вольтера, написанной англичанкой Эвелин Холл. Оригинал звучит так: «I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it».

Фраза стала крылатой еще при жизни Эвелин Холл, и ей приходилось объяснять, что в действительности Вольтер не писал этих слов: «Я не хотела создать впечатление, что это подлинные слова Вольтера… Это всего лишь парафраз его слов из «Очерков о терпимости» — «Думайте и позволяйте другим думать тоже»».

Бюст Вольтера. Жан-Антуан Гудон. 1778

Бюст Вольтера. Жан-Антуан Гудон. 1778

www.anews.com

понятие, общая характеристика :: BusinessMan.ru

Либеральная политика отстаивает волю каждой личности. Ведь именно последняя в данном случае считается тем, что имеет наивысшую ценность. Законы устанавливаются как справедливая основа экономики и порядка среди людей. Важную роль играет конституция, в рамках правил которой государство и церковь имеют право оказывать влияние на общественные процессы.

Основные черты и особенности

Для либеральной идеологии характерны:

- равноправие всех граждан и шанс влиять на политические процессы;

- возможность свободно высказываться на публике, определяться с религией, голосовать честно за того или иного кандидата на выборах;

- неприкосновенная частная собственность, торговля и предпринимательство неограничены;

- закон обладает верховной силой;

- граждане равны, влияние, богатство и положение не имеют значения.

Широкое распространение идей

В наши дни либеральная идеология пользуется большой популярностью. В современном мире свобода играет очень важную роль. Внимание уделяют чувству персонального достоинства, всеобщим правам людей. Должна быть неприкосновенной личная жизнь человека и частная собственность. Рынку надлежит оставаться свободным, к религиозному выбору нужно относиться терпимо.

Когда царит либерально-демократическая идеология, государство правовое, правительство прозрачно, власть народа выше правителей. Хорошей правящей силой считается та, что является выразителем мнения людей, ими регулируется и управляется. Не только глава страны правит человеком, но и человек – собственной землей.

Государство с либеральной идеологией имеет те общие черты, которые сейчас наблюдаются в Финляндии, Эстонии, на Кипре, в Уругвае, Испании, Словении, Канаде и на Тайване. Здесь ценностям воли и свободы отдается главенствующая роль. Именно на их фундаменте строятся новые цели страны.

Различные черты на отдельных территориях

Северная Америка и Западная Европа отличаются тем, что там политические течения солидарны движению за власть народа. Либеральная идеология «правых» представителей более склонна к классическим воззрениям о порядке в государстве.Здесь хорошо прослеживается влияние консерваторов, склоняющихся к сформировавшимся моделям и схемам. Им чужд социальный и культурный прогресс, который может пошатнуть сложившиеся нормы морали.

Раньше между приверженцами традиций и борцами за свободу наблюдалось соперничество, но когда окончилась Вторая мировая война, авторитаризм был дискредитирован. Ведущая роль отошла умеренным течениям, чьи идеи выражались в стремлении к более мягким режимам консерватизма и христианской демократии.

Вторая половина 20 века ознаменовалась тем, что либеральная идеология страдала от укоренившегося желания сохранить частную собственность и приватизацию. Старые обычаи должны были быть скорректированы.

В Соединенных Штатах Америки ценности либеральной идеологии доходили до народа через социалистов, а также через «левые» течения данного политического направления. Западная Европа же характеризуется различиями в действиях своих общественных организаций. «Левые» там проводят социальную политику в борьбе за свободы народа.

Либеральная партия в Европе пропагандирует невмешательство в личные дела и в предпринимательство. Такие действия могут проводиться только тогда, когда должна быть осуществлена защита свобод и имущества одних граждан от других.

Производится поддержка культурного и экономического течений, в которых движется либеральная идеология. Социальная направленность не поддерживается. При стремлении реализовать верховенство закона требуется, чтобы власть имела достаточную силу. Некоторое люди придерживаются того мнения, что частных и общественных организаций вполне достаточно, чтобы обеспечить порядок. Вооруженные движения считают самым последним и неприемлемым способом решения проблем в случае военной агрессии.

Различия в направлениях

Когда соблюдаются экономические интересы, либеральная партия может обособиться в отдельные течения. Рассматриваются экономические схемы работы, не затрагивающие политику. Государство должно обеспечить максимальную свободу развитию бизнеса и торговли, не мешая этому процессу течь.

Может производиться только умеренное регулирование монетарной системы, доступен международный рынок. Препятствование во внешнеэкономической деятельности не осуществляется властями. Любая инициатива, наоборот, поощряется. Проводят процедуру приватизации. Образец подобного управления показала Маргарет Тэтчер, проведя ряд реформ в Великобритании.

Эффект от применения идей на практике

В наши дни либералов можно отнести к центристским течениям или же к социал-демократическим. В Скандинавии такие модели управления пользуются большой популярностью. Там наблюдались экономические спады, из-за которых вопросы защиты социума особенно обострились. Население страдало от безработицы, инфляции и плохих пенсий.

Социал-демократами было увеличено налогообложение, большую роль играл сектор государства в экономике. Долгое время «правые» и «левые» политические силы боролись за правление.

Благодаря этому появились эффективные законы, правительство стало прозрачным, теперь оно занимается защитой гражданских прав человека и собственности субъектов предпринимательской деятельности.

В наше время в Скандинавии государство не регулирует ценовую политику. Банками управляют частные компании. Торговля открыта для каждого желающего поучаствовать в честной конкурентной борьбе как на местном, так и на международном рынках. Была реализована либерально-демократическая система ведения политики. Уровень социальной защиты стал чрезвычайно высок. Прочие страны Европы характеризуются протеканием сходных процессов. Там социал-демократия смешана с либеральной политикой правления.

Провозглашение прав и свобод

Главные цели либеральных течений – укрепить демократические, дающие народу волю взгляды. Государство должно взять за основу право обеспечить независимую систему судопроизводства. Должна контролироваться прозрачность работы правящих структур. Следует заниматься защитой гражданских прав и обеспечивать простор для конкуренции.

Очень важно понимать, когда речь идет о той или иной партии, относится ли она к социал-либералам, либертарианцам или правому сектору.

Общество тоже продвигает идеи равенства и свободы самыми разнообразными способами. Одни поддерживают вольный выбор сексуальной жизни, право продавать наркотики и оружие, расширять полномочия частных организаций охраны, которым может передаваться часть полномочий полиции.

В разрезе экономики поддерживается стойкий налог на доход или же смена его на подушевой. Пытаются приватизировать образовательные учреждения, порядок обеспечения пенсионеров, охрану здоровья. Науку хотят сделать связанной с самоокупаемым спонсированием. Ряд государств характеризуется тем, что либеральная партия стремится отказаться от смертного приговора, разоружить войска, отвергнуть разработки ядерного оружия, заняться заботой об окружающей среде.

Единение народностей

Все острее становятся споры вокруг мультикультурализма. Этническим меньшинствам следует разделить те ценности народа, которые считаются фундаментальными. Большинство населения, имеющее одни корни, должно защищать права малочисленных общин. Есть и такое мнение, что должна произойти скорейшая интеграция между меньшинствами, чтобы сохранить нацию в целостности.

Организации и объединения

Обществом «Мон Пелерин» с 1947 года ведутся действия по объединению экономических, предпринимательских, философских умов, деятелей журналистики ради поддержания идеалов, которые проповедует классическую борьбу за свободу.

В наше время данная политика продвигается Либеральным интернационалом, в котором объединены 19 организаций на базе Оксфордского манифеста. По состоянию на 2015 год в образовании насчитывается 100 членов, включая Свободную демократическую партию Германии, “Яблоко” в России и так далее.

В наше время данная политика продвигается Либеральным интернационалом, в котором объединены 19 организаций на базе Оксфордского манифеста. По состоянию на 2015 год в образовании насчитывается 100 членов, включая Свободную демократическую партию Германии, “Яблоко” в России и так далее.

businessman.ru

Либеральная идеология

Либеральная идеология – это популярное учение, основные принципы которого были сформированы в 17 веке. Его возникновение непосредственным образом связанно с буржуазными революциями, которые происходили в 17-18 веках. Шла борьба с пережитками феодализма, характерными для того времени. Происходило становление капитализма. Соответственно, новой эпохе потребовалось учение, которое будет соответствовать духу времени, так как прежние основные политические идеологии перестали справляться со своей задачей. Им и стал, так называемый, либерализм.

Эта идеология была сформирована под влиянием трудов таких ученых, как Дж. Милль, Дж. Локк, А. Смит и многих прочих. Основные принципы данного учения были внесены в «Декларацию прав человека и гражданина» образца 1789 года, а также в Конституцию Франции, изданную в 1791 году.

Какие базовые идеи несет в себе такое популярное течение, как либеральная идеология? Основополагающим принципом является то, что права и свободы человека более приоритетны, нежели нужды государства и общества. То есть, либерализм провозгласил индивидуализм. Главенствующим звеном в этом учении считаются экономические свободы, то есть возможность благополучно осуществлять предпринимательскую деятельность. Основным принципом либерализма является также важность и приоритет частной собственности перед государственной.

Рассмотрим основные признаки этого учения. Во-первых, либеральная идеология предполагает индивидуальную свободу гражданина. Во-вторых, в учении важным считается защита всех основных прав человека. В-третьих, это свобода осуществления предпринимательской деятельности и приоритет частного владения собственностью. В-четвертых, это большая важность равенства возможностей, чем социального равенства. В-пятых, это разделение гражданского общества и государства. В-шестых, это правовое равенство людей. В-седьмых, это свободные выборы для всех отраслей власти. В-восьмых, это важность частной жизни человека и гарантия невмешательства в нее со стороны государства.

Стоит заметить, что классическая либеральная идеология привела к некоторым негативным явлениям. Во-первых, это большая разница между бедными и богатыми. Во-вторых, это неограниченная конкуренция, которая привела к поглощению малых организаций более крупными. В экономике и политике стала преобладать монополия, что противоречило основным идеям либерализма.

Новый «расцвет» этого учения начался в 20 веке. В это время, после многочисленных дискуссий, некоторые идеи либерализма были пересмотрены. Само учение было переименовано. Теперь оно называется «неолиберализм». Рассмотрим его отличия от классического учения. Новая либеральная политическая идеология предполагает согласие между подчиненными и управляющими. Она несет в себе идеи демократии, то есть обязательность участия граждан в политической жизни. Усовершенствованное учение учитывает важность государственного регулирования в социальной и экономической области (в том числе и ограничение образования монополий). Неолиберализм подразумевает под собой предоставление определенных социальных прав, в частности, право на пенсии, на труд и образование. Учение предполагает защиту людей от различных негативных последствий и влияний рыночной системы.

Усовершенствованный либерализм популярен в большинстве развитых стран. Неолиберализм служит как бы фундаментом для образования государства, которое обеспечивает правовое равенство граждан, нормальное развитие рыночной экономики и гарантию предоставления основных свобод каждому человеку. На данный момент это учение считается одним из основных среди политических идеологий.

fb.ru

Глава 24. Либеральная политико-правовая идеология в россии в конце XIX — начале XX в.

§ 1. Введение

После отмены крепостного права (1861 г.) правительство России провело ряд реформ (судебная, земская, городская, военная и др.), которые подготовили почву для перехода ее к промышленному строю. Однако реформы носили половинчатый характер, не гарантировали права и свободы широким слоям населения.

В этот период в России продолжалась деятельность социалистов-народников, призывавших крестьян к социальной революции. Развивалась либеральная мысль. Большинство либерально настроенных мыслителей теоретически обосновывали создание в России конституционной монархии, необходимость широких правовых реформ, формирование правового государства, юридического закрепления прав личности.

Программными требованиями либеральных учений были оправдание процессов развития гражданского общества, сохранение таких его основ, как частная собственность, товарно-

346

денежные отношения, формальное равенство субъектов права. Это обусловливало противостояние либеральной политико-правовой мысли различным направлениям социалистической идеологии, выступавшим против развития капитализма.

Несмотря на то, что Россия позже других стран вступила на путь капиталистического развития, политико-правовая идеология российского либерализма в теоретическом отношении стояла на уровне западноевропейской философской мысли, а в некоторых аспектах превосходила ее. В конце XIX — начале XX в. в российском правоведении и государствоведении сложилось много школ и направлений. Все теоретики права и государства относили юриспруденцию к социальным наукам, однако объект и методологию науки о праве понимали по-разному. На этом основывался плюрализм правовых школ.

§ 2. Политико-правовое учение б. Н. Чичерина

Видным деятелем либерального движения в России был профессор Московского университета Борис Николаевич Чичерин (1828— 1904). Его перу принадлежат труды по государственному праву, истории политических учений, теории государства и истории русского права. Чичериным были подготовлены фундаментальное пятитомное исследование «История политических учений» (1869—1902 гг.), сочинения «Собственность и государство» в двух томах (1881—1883 гг.), «Курс государственной науки» в трех частях (1894—1898 гг.), «Философия права» (1900 г.).

Чичерин воспринял философию Гегеля, однако гегелевскую триаду (тезис, антитезис, синтез) заменил логической схемой из четырех элементов, в результате которой образуется круговорот четырех начал (единство — отношение — сочетание — множество).

Большое место в трудах Чичерина уделялось свободе личности. В понятии свободы Чичерин различал две стороны — отрицательную (независимость от чужой воли) и положительную (возможность действий по своему побуждению, а не по внешнему велению). Личность, утверждал Чичерин вслед за Кантом, сама по себе есть цель и не может быть употреблена как средство для посторонних ей целей. Из требования внутренней свободы, по учению Чичерина, вытекает требование свободы внешней: действия людей необходимо разграничить таким образом, чтобы свобода одного не мешала бы свободе остальных, чтобы каждый мог свободно развиваться и чтобы были установлены твердые правила для разрешения споров, неизбежных при совместном существовании.

Право, по Чичерину, составляет неотъемлемую принадлежность всех обществ. По существу, право есть взаимное ограничение свободы под общим законом, утверждал Чичерин. Субъективное право — это законная свобода человека что-либо делать или требовать; объективное право — закон (совокупность норм), определяющий свободу и устанавливающий права и обязанности участников правоотношений. Оба эти значения, писал Чичерин, неразрывно связаны, поскольку свобода выражена в форме закона, закон же имеет целью признание и определение свободы — «источник права не в законе, а в свободе».

Чичерин не разделял концепцию теоретиков, утверждавших, что «право — минимум нравственности» (Еллинек, Соловьев). Право, по его учению, имеет самостоятельные природу и значение, в нем нельзя видеть низшую ступень нравственности, поскольку такое воззрение отводит праву подчиненное положение, делает его слугой нравственности, что приводит в конце концов к уничтожению свободы, к насильственному осуществлению нравственных начал. Необходимо, отмечал он, четко отграничивать сферу права как область внешних воль от сферы нравственности как области внутренней, исследующей мотивы поведения. Эти области восполняют друг друга: область принуждения начинается там, где действует право, регулирующее внешнюю свободу, тогда как нравственность определяет духовные потребности людей.

Высшая связь между областями внутренней и внешней свободы, писал Чичерин, выражается в органических союзах, членом которых является человек. Во имя нравственного закона человек подчиняется общественному началу как высшему выражению духовной связи людей, и в этом отношении человек имеет обязанности. Вместе с тем как свободное лицо он пользуется правами.

347

Чичерин писал, что свобода проявляется как свобода общественная, определяющая отношение членов к тому целому, к которому они принадлежат, их законное подчинение и долю участия в общих решениях. Но эта новая сфера свободы не уничтожает предыдущих: она только восполняет их, возводя к высшему единству. Однако, рассуждал ученый, каким образом объяснить столь часто встречающееся в истории и жизни отрицание свободы? Это противоречие разрешается законом развития.

Сущность развития, считал Чичерин вслед за Гегелем, состоит в постепенном осуществлении внутренней свободы. С этих позиций Чичерин критически оценивал те доктрины государства и права, которые «совершенно поглощают личность в обществе» или низводят человека до степени простого средства для общественных целей.

Необходимым проявлением свободы Чичерин признавал собственность. В ряде трудов, особенно в сочинении «Собственность и государство», он оспаривал теорию социалистов о передаче всего производства и распределения в руки государства, «самого плохого хозяина, какого только можно придумать». Чичерин выступал и против тех теорий, которые видят в собственности «лишь историческую категорию, вместо того, чтобы рассматривать ее как необходимое проявление свободы, вытекающее из природы человека». Чичерин возражал и против рассуждений социалиста-анархиста Прудона о том, что возможность злоупотреблять собственностью представляет собой «нечто чудовищное». В этих рассуждениях Прудона Чичерин усматривал смешение нравственных начал с юридическими, поскольку любое субъективное право может использоваться по-разному, независимо от моральных оценок. Право собственности, по Чичерину, есть коренное юридическое начало, вытекающее из свободы человека и устанавливающее полновластие лица над вещью. Вторжение государства в область собственности и стеснение права хозяина распоряжаться своим имуществом, утверждал Чичерин, всегда является злом.

Из свободы как источника права проистекает и понятие договора как соглашения воль контрагентов, писал Чичерин. Он замечал, что, подобно тому, «как собственность есть явление свободы в отношении к физическому миру, так договор есть явление свободы в отношении к другим людям». Анализируя институты частного права, ученый отстаивал неприкосновенность наследственного права, непоколебимость прав, приобретенных субъектами права. На государстве лежит обязанность охраны законных прав и интересов граждан. Если государство, при изменившихся условиях, отменяет какие-либо права в области частного права, то оно обязано предоставить человеку справедливое вознаграждение, «иначе закон превращается в ловушку, подставленную гражданам законодателем», — писал Чичерин.

Ученый выступал против уравнения имущественного положения граждан. Если формальное равенство (равенство перед законом) составляет требование свободы, то материальное равенство (равенство состояний) свободе противоречит. Поскольку материальные и умственные силы, способности людей не равны, то и результаты их деятельности не могут быть одинаковы. Свобода, утверждал Чичерин, необходимо ведет к неравенству состояний. Уничтожить неравенство, замечал он, можно, только подавив свободу и превратив человека в орудие государственной власти, которая, налагая на всех общую мерку, может, конечно, установить общее равенство, но равенство не свободы, а рабства.

Задача права, по учению Чичерина, — не уничтожить разнообразие, но сдерживать его в должных пределах, «мешая естественному неравенству перейти в неравенство юридическое, мешая свободе одного посягать на свободу других».

Вслед за Аристотелем Чичерин проводил деление правды (справедливости) на уравнивающую с формальным равенством (признание за всеми людьми равного достоинства, равенства прав как юридической возможности действовать) и распределяющую с пропорциональным равенством (права и почести распределяются в соответствии со способностями и заслугами лиц). Первая область (уравнивающая правда) — это сфера частного права и гражданского общества. Вторая область (распределяющая правда) — это сфера публичного права и государства.

В центре концепции Чичерина — личность со своими правами и свободами. Он провозгласил принцип: «Не лица для учреждений, а учреждения для лиц». Только в обществе, замечал ученый,

348

человек может реализовать все свои способности, входя по своему усмотрению в тот или иной общественный союз. Вслед за Гегелем Чичерин отмечал, что первой ступенью человеческого общежития, логическим переходом от личного права к общественному является семья. Вторую — составляют церковь и гражданское общество.

Гражданское общество как совокупность частных целей ни по объему, ни по содержанию не совпадает с государством. Государство управляет совокупными интересами народа, но вся область личной деятельности человека лежит вне государства; государство может оказывать большее или меньшее, но, во всяком случае, подчеркивал Чичерин, только косвенное влияние. Общество, утверждал он, несмотря на отсутствие организованного единства, несравненно устойчивее государства: частный быт, охватывая человека всецело, определяет его привычки, нравы, образ действий. Поколебать все это гораздо труднее, нежели изменить политический порядок, который, являясь вершиной общественного здания, может быть перестроен без потрясения оснований. Исследование общества и его влияния на государство — это предмет социологии. Изучение воздействия государства на общество составляет предмет политики.

В государстве идея человеческого общежития, утверждал Чичерин вслед за Гегелем, достигает высшего развития. Государство, по его учению, «есть союз свободного народа, связанного законом в одно юридическое целое и управляемое верховною властью для общего блага». Основными элементами государства, по Чичерину, являются: 1) власть, 2) закон, 3) свобода, 4) общая цель. Он писал, что идея государства и его цель — гармоническое сочетание всех общественных элементов и руководство общими интересами для достижения общего блага.

Чичерин оспаривал и идеи тотального государственного регулирования частной деятельности, и либеральные идеи невмешательства государства в дела общества, осуществления государством только охранительных функций. Государство, по его мнению, должно взять в свое ведение те учреждения, которые имеют всеобщий характер. Главная гарантия того, что оно не станет вторгаться в область частных интересов, должна заключаться, считал Чичерин, в организации государственной власти, включая представительные учреждения. Граждане, обладая политической свободой, должны сами стать участниками государственной власти. Без политической свободы, утверждал Чичерин, личная свобода лишена гарантии: «Пока власть независима от граждан, права их не обеспечены от произвола…»

Через призму прав и свобод личности Чичерин анализировал различные образы правления. Каждый народ, по его мнению, в своей истории не ограничен раз навсегда установленной какой-либо одной формой политической власти. С изменением жизненных условий видоизменяются и формы государства. Чичерин исследовал абсолютизм, аристократию, демократию, конституционную монархию, условия их возникновения, развития и падения.

Высшей стадией развития идеи государства Чичерин считал конституционную монархию, в которой, как он утверждал, различные начала общежития приводятся к идеальному единству: «Монарх представляет начало власти, народ и его представители — начало свободы, аристократическое собрание — постоянство закона, и все эти элементы, входя в общую организацию, должны действовать согласно для достижения общей цели».

Теория конституционализма Чичерина расходилась с порядками самодержавной России, о которых он не раз отзывался критически: «Для того, чтобы Россия могла идти вперед, необходимо, чтобы произвольная власть заменилась властью, ограниченной законом и обставленной независимыми учреждениями».

Отрицательное отношение Чичерина к самодержавию определялось и тем, что в его реакционной политике он видел нечто, чреватое революцией: «Там, где господствует упорная притеснительная система, не дающая места движению и развитию, там революция является как неизбежное следствие такой политики. Это вечный закон всемирной истории». Вот почему, рассуждал Чичерин, необходимы своеобразные преобразования, исходящие от самой верховной власти. В период подготовки крестьянской реформы он порицал Герцена за «безумные воззвания к дикой силе», из-за которых «вместо уважения к праву и к закону водворится привычка хвататься за топор». Чичерин был противником революции, но сторонником реформ. Он призывал правительство «не потакать проискам Чернышевского, Добролюбова», считая при этом

349

наилучшим вариантом политико-правового развития России самоограничение абсолютной власти. Это самоограничение означало переход от самодержавия к конституционной монархии, который, как он надеялся, будет осуществлен посредством глубоких реформ, проводимых по инициативе и с согласия царя.

Чичерин утверждал, что земледельческий характер России и ее отсталость обусловливают необходимость сильной монархической власти: «В отличие от Запада, где общественное устройство сложилось само собой, в России монархия сделалась исходною точкою и вожатаем всего исторического развития народной жизни».

Чичерин был современником реформ и контрреформ в периоды царствования Александра II и Александра III. Перспективы развития государственного и правового строя России по-разному ставились и обсуждались в газетах того времени, в различных обществах и кружках. Чичерина тревожило то, что «либерализм», по-разному толкуемый и понимаемый, стал модой, а рассуждения ряда новомодных «либералов» расходились с его представлениями о свободе. Этим была обусловлена оценка Чичериным современных ему видов либерализма.

Чичерин различал три вида либерализма: уличный, оппозиционный, охранительный.

«Уличный либерал, — писал он, — не хочет знать ничего, кроме собственного своеволия… Он жадно сторожит каждое буйство, он хлопает всякому беззаконию, ибо само слово закон ему ненавистно… Он готов стереть с лица земли всякого, кто не разделяет его необузданных порывов. …Отличительная черта уличного либерала та, что он всех своих противников считает подлецами. …Тут стараются не доказать, а отделать, уязвить или оплевать».

Второй вид либерализма, по Чичерину, — оппозиционный, в котором нет требования позитивных действий, а присутствует только «наслаждение самим блеском оппозиционного положения». «Оппозиционный либерализм понимает свободу с чисто отрицательной стороны. Отменить, разрушить, уничтожить — вот вся его система», — писал Чичерин. Верх благополучия оппозиционного либерализма, по его мнению, — «освобождение от всяких законов, от всяких стеснений. Этот идеал, неосуществимый в настоящем, он переносит в будущее, или же в давно прошедшее». С помощью нескольких категорий-ярлыков этот вид либерализма, замечал Чичерин, судит обо всех явлениях общественной жизни. «Похвалу означают ярлыки: община, мир, народ, выборное начало, самоуправление, гласность, общественное мнение и т.п.». Кроме того, «постоянная оппозиция неизбежно делает человека узким и ограниченным. Поэтому, — писал Чичерин, — когда наконец открывается поприще для деятельности, предводители оппозиции нередко оказываются неспособными к правлению, а либеральная партия, по старой привычке, начинает противодействовать своим собственным вождям, как скоро они стали министрами».

Позитивный смысл свободе может придать, по убеждению Чичерина, только либерализм охранительный. Необходимо действовать, «понимая условия власти, не становясь к ней в систематически враждебное отношение, не предъявляя безрассудных требований, не сохраняя беспристрастную независимость». Власть и свобода нераздельны так же, как нераздельны свобода и нравственный закон. Сущность охранительного либерализма состоит, согласно концепции Чичерина, «в примирении начала свободы с началом власти и закона». В политической жизни лозунг охранительного либерализма означает: «Либеральные меры и сильная власть, — либеральные меры, предоставляющие обществу самостоятельную деятельность, обеспечивающие права граждан, — сильная власть, блюстительница государственного единства, связующая и сдерживающая общество, охраняющая порядок, строго надзирающая за исполнением закона, внушающая гражданам уверенность, что во главе государства есть твердая рука и разумная сила».

Чичерин был одним из основателей юридической (государственной) школы русской историографии второй половины XIX в. Историю России он рассматривал как смену юридических форм общества (родовой — вотчинный — государственный строй). Движущей силой российской истории, по его мнению, является монархия, которая в интересах общества в целом закрепощала все сословия, а затем, когда исторические цели были достигнуты, раскрепощала их (отмена обязательной службы дворянства, затем отмена крепостного права). Чтобы привести самодержавие к конституционному правлению, он считал необходимым создать в России двухпалатное законосовещательное собрание: верхняя палата образуется на базе

350

Государственного совета из назначаемых правительством чиновников; нижняя — из выборных представителей, которые должны выражать интересы всего народа.

В своих работах по вопросам государства и права Чичерин настоятельно доказывал необходимость реформ политической жизни в России. В 1882—1883 гг. Чичерин исполнял обязанности Московского городского головы. Он участвовал в подготовке реформ, однако его гласный призыв к ним на официальном собрании 16 мая 1883 г. был истолкован как требование конституции, вызвал недовольство Александра III, царскую опалу и отстранение Чичерина от государственной деятельности. В августе 1883 г. Чичерин уехал из Москвы в свое родовое имение, где всецело занялся наукой.

studfiles.net

В чем заключаются сущность и принципиальные различия между либеральной, консервативной и социалистической идеологиями?

Либерализм (либеральная идеология) — учение и общественно-политическое течение, содержащее установку на обеспечение свободы личности (от лат. liberalis — свободный, касающийся свободы, присущий свободному человеку), ликвидацию или смягчение различных форм государственного и общественного принуждения по отношению к индивиду. Основные идеи и положения либерализма восходят к периоду буржуазных революций XVII-XVIII вв. Мировоззренческие истоки либерализма лежат в римском праве, идеях автономности и самоценности личности, космополитизма, терпимости, гуманизма, индивидуализма и демократии. В политической области либерализм исходит из представления о юридическом равенстве граждан, разделении законодательной и исполнительной власти, свободе выбора занятий, свободе конкуренции, а также неразрывности свободы и ответственности личности, составляющих предпосылку и основу гражданского общества и правового государства.

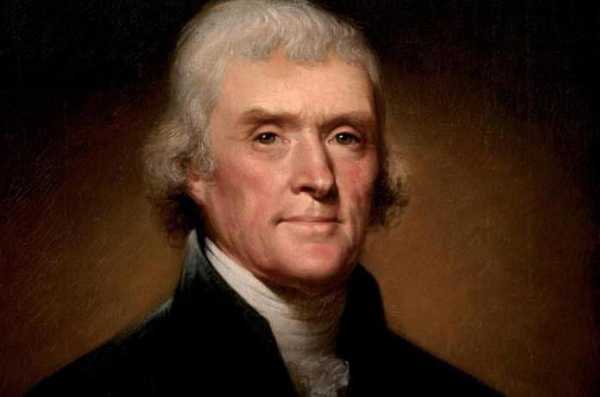

Политический либерализм коренится в политико-социологических учениях эпохи Просвещения (учение об общественном договоре, о «врожденных» неотчуждаемых правах каждого человека на жизнь, свободу и частную собственность), получивших свое наиболее конкретизированное выражение в политической философии Локка, учениях Джефферсона и А. Смита, в этике и правовой философии Канта. В XIX-XX вв. идеи либерализма получили развитие в философской, социологической и политической мысли Спенсера, Милля, Бентама, Поппера, Хайека.

Современный либерализм (неолиберализм) характеризуется рядом новых черт: он более терпимо относится к государственному вмешательству, усиливает акцент на проблемах равенства и справедливости, на значении этических требований к политическому поведению граждан. Все это придает современным версиям либерализма некоторый социал-демократический оттенок. Вместе с тем, рационализм, индивидуализм, антиэтатизм и сегодня остаются наиболее характерными чертами либеральной идеологии. Ее важнейшими принципами являются идеи плюрализма, принцип многообразия во всех сферах жизни, основанный на признании существования социальных различий в обществе и между людьми как реальности и как положительного фактора.

Консерватизм (от лат. conservare — сохранять, охранять, заботиться о сохранении) представляет собой разновидность идейно-политического течения и политическую идеологию, ориентирующихся на сохранение и поддержание исторически сформировавшихся форм государственной и общественной жизни и прежде всего морально-правовых ее оснований, воплощенных в нации, религии, семье, собственности.

Политическому консерватизму как мировоззренческой структуре и социальной философии исторически предшествует традиционализм, как определенный тип сознания и общечеловеческая склонность держаться за прошлое и опасаться любых нововведений.

В отличие от либерализма и социализма, возникших в качестве классовых идейно-политических течений (как идеология буржуазии и идеология рабочего класса), консерватизм прямо не связан с интересами тех или иных социальных классов и групп и принимает разные формы в разные исторические периоды.

Идейная основа консерватизма формировалась в полемике с рационалистическими идеями Просвещения, подготовившими буржуазные революции и широко распространившимися в Европе. В противовес рационалистической идеологии Просвещения теоретики консерватизма конца XVIII-начала XIX в. (Э. Берк, Ж. Де Местр, А. Мюллер, Ф. Новалис, Ф. Ламенне и др.) исходили из мысли о противоестественности радикального переустройства общества и отдавали предпочтение идеям преемственности.

Ключевыми для консерватизма являются два основных положения: идея традиции и взгляд на мир как на сложную иерархическую структуру соподчиненных понятий, образующих систему безусловных (абсолютных) ценностей (таких, как жизнь, достоинство личности, нация, историческая государственность, человечество и др.), которые нельзя приносить в жертву проектам социального переустройства ни при каких условиях.

В послевоенный период XX в. консерватизм видоизменил содержание некоторых своих положений, сблизивших по ряду позиций с либерализмом (в части смягчения отношения к государственному регулированию производства и участия населения в управлении). Вместе с тем, новые явления в экономике, социальной и политической жизни (демократия, развитие акционерных форм капитала и др.) побудили консерватизм усилить акцент на проблемах укрепления законности, порядка и стабильности системы, придав ему форму современного неоконсерватизма.

Современный социализм как идеология, которую большинство ученых справедливо противопоставляют «реальному социализму», осуществлявшемуся в СССР и других социалистических странах, является наследником многих социальных утопий, содержанием которых была борьба бедных против богатых, униженных против сильных, призыв к разрушению одного общества и построения на его месте другого, придуманного общества (утопии, как несуществующего места). Главным его требованием была идея равенства и социальной справедливости. Однако эти требования часто приобретали форму эгалитаризма (уравнительности), призыва не к равенству возможностей (на чем основана современная демократия), а к равному распределению общественного богатства, которое должно было осуществиться с помощью государства, призванного уничтожить все различия, все проявления неравенства. В этом случае путались такие понятия, как «несправедливость» и «неравенство» (борьба с несправедливостью необходима, но неравенство никогда не может быть преодолено, так как оно вытекает из самой природы человека и иерархического характера любого общества). Осуществить социальное равенство предполагалось, как правило, с помощью революции.

Однако исторический опыт показал, что всякая попытка насильственно упразднить естественное для человеческого общества неравенство неизбежно приводит к террору, тоталитарному государству. Поэтому социализм постепенно перерастал в социал-демократию, отказавшуюся от политической революции и приобретшую характер моральной доктрины.

Современный либерализм

Краткий обзор

На сегодняшний день либерализм является одной из ведущих идеологий в мире. Концепции личной свободы, чувства собственного достоинства, свободы слова, всеобщих прав человека, религиозной терпимости, неприкосновенности личной жизни, частной собственности, свободного рынка, равенства, правового государства, прозрачности правительства, ограничений на государственную власть, верховной власти народа, самоопределения нации, просвещённой и разумной государственной политики получили самое широкое распространение. К либерально-демократическим политическим системам относят такие разные по культуре и уровню экономического благополучия страны, как Финляндия, Испания, Эстония, Словения, Кипр, Канада, Уругвай или Тайвань[10]. Во всех этих странах либеральные ценности играют ключевую роль в формировании новых целей общества, даже несмотря на разрыв между идеалами и реальностью.

Приведённый ниже перечень современных политических направлений в рамках либерализма ни в коей мере не является исчерпывающим. Важнейшие принципы, которые наиболее часто упоминаются в партийных документах (например, в «Либеральном манифесте» 1947 г.), были перечислены выше.

В силу того, что в Западной Европе и Северной Америке большинство политических течений выражают солидарность с идеалами политического либерализма, возникла необходимость более узкой классификации. Правые либералы делают акцент на классическом либерализме, но при этом возражают против ряда положений социального либерализма. К ним примыкают консерваторы, которые разделяют ставшими традиционными в этих странах политические либеральные ценности, однако часто осуждают отдельные проявления культурного либерализма как противоречащие нормам морали. Следует отметить, что исторически консерватизм являлся идеологическим антагонистом либерализма, однако после окончания Второй мировой войны и дискредитации авторитаризма ведущую роль в западном консерватизме стали играть умеренные течения (либеральный консерватизм, христианская демократия). Во второй половине XX века консерваторы были наиболее активными защитниками частной собственности и сторонниками приватизации.

Собственно «либералами» в США называют социалистов и вообще левых, в то время как в Западной Европе этот термин относится к либертарианцам, а левых либералов называют социал-либералами.

Либертарианцы полагают, что государство не должно вмешиваться в личную жизнь или предпринимательскую деятельность, кроме как для защиты свободы и собственности одних от посягательств других. Они поддерживают экономический и культурный либерализм и выступают против социального либерализма. Часть либертарианцев полагает, что для реализации верховенства закона государство должно обладать достаточной силой, другие утверждают, что обеспечение законности должно осуществляться общественными и частными организациями. Во внешней политике либертарианцы, как правило, являются противниками любых военных агрессий.

В рамках экономического либерализма обособилось идеологическое течение неолиберализма. Это течение часто рассматривается как чисто экономическая теория, вне контекста политического либерализма. Неолибералы стремятся к невмешательству государства в экономику страны и к свободному рынку. Государству отводится функция умеренного монетарного регулирования и инструмента для получения доступа к внешним рынкам в тех случаях, когда другие страны чинят препятствия для свободной торговли. Одним из определяющих проявлений неолиберальной экономической политики является приватизация, ярким примером которой были реформы, проведённые в Великобритании кабинетом Маргарет Тэтчер.

Современные социал-либералы, как правило, относят себя к центристам или социал-демократам. Последние приобрели значительное влияние, в особенности в Скандинавии, где ряд затяжных экономических спадов обострил вопросы социальной защиты (безработица, пенсии, инфляция). Для решения этих проблем социал-демократы постоянно увеличивали налоги и государственный сектор в экономике. Вместе с тем, многие десятилетия упорной борьбы за власть между право- и леволиберальными силами привели к эффективным законам и прозрачным правительствам, которые надёжно защищают гражданские права людей и собственность предпринимателей. Попытки увести страну слишком далеко в сторону социализма приводили для социал-демократов к потере власти и последующей либерализации. Поэтому сегодня в странах Скандинавии цены не регулируются (даже на государственных предприятиях, за исключением монополий), банки частные, и отсутствуют препятствия для торговли, в том числе международной. Такое сочетание либеральной и социальной политики привело к реализации либерально-демократической политической системы с высоким уровнем социальной защиты. Схожие процессы происходят и в других европейских странах, где социал-демократы, даже придя к власти, проводят достаточно либеральную политику.

Основными целями своей политики либеральные партии наиболее часто считают укрепление либеральной демократии и правового государства, независимости судебной системы; контроль над прозрачностью работы правительства; защиту гражданских прав и свободной конкуренции. Вместе с тем, наличие слова «либеральный» в названии партии само по себе не позволяет определить, являются ли её сторонники правыми либералами, социал-либералами или либертарианцами.

Общественные либеральные движения также отличаются большим разнообразием. Некоторые движения выступают в поддержку сексуальной свободы, свободной продажи оружия или наркотиков, за расширение функций частных охранных структур и передачу им части функций полиции. Экономические либералы часто выступают за единую ставку подоходного налога или даже замену подоходного налога подушевым, за приватизацию образования, здравоохранения и государственной системы пенсионного обеспечения, за перевод науки на самоокупаемое финансирование. Во многих странах либералы выступают за отмену смертной казни, разоружение, отказ от ядерных технологий, защиту окружающей среды.

В последнее время обострились дискуссии по поводу мультикультурализма. Хотя все стороны сходятся на том, что этнические меньшинства должны разделять фундаментальные ценности общества, одни полагают, что функция большинства должна ограничиваться защитой прав в этнических общинах, в то время как другие являются сторонниками скорейшей интеграции меньшинств во имя сохранения целостности нации.

С 1947 года действует Общество «Мон Пелерин», объединяющее экономистов, философов, журналистов, предпринимателей, поддерживающих принципы и идеи классического либерализма.

Современная критика либерализма

Основная статья: Критика либерализма

Сторонники коллективизма не абсолютизируют значение свободы личности или права на частную собственность, вместо этого делая упор на коллективе или обществе. Государство при этом иногда рассматривается как высшая форма коллектива и выразитель его воли.

Левые сторонники жёсткого государственного регулирования в качестве политической системы предпочитают социализм, полагая, что только государственный надзор над распределением доходов может обеспечить всеобщее материальное благополучие. В частности, с точки зрения марксизма, главным недостатком либерализма является неравномерное распределение материальных благ. Марксисты утверждают, что в либеральном обществе реальная власть сконцентрирована в руках очень небольшой группы людей, которые контролируют финансовые потоки. В условиях экономического неравенства, равенство перед законом и равенство возможностей, по мнению марксистов, остаются утопией, а истинной целью является узаконивание экономической эксплуатации. С точки зрения либералов[8], жёсткое государственное регулирование требует ограничений в размере зарплаты, в выборе профессии и места проживания, а в конечном итоге ведёт к уничтожению личной свободы и тоталитаризму (см. выше).

Кроме того, марксизм также критически относится к либеральной теории общественного договора в связи с тем, что в ней государство рассматривается как отдельный от общества субъект. Марксизм сводит противостояние между обществом и государством к противостоянию между классами, основанном на отношении к средствам производства.

Правые этатисты считают, что вне экономической сферы гражданские свободы ведут к равнодушию, эгоизму и безнравственности. Наиболее категоричны фашисты, которые утверждают, что рациональный прогресс ведёт не к более гуманному будущему, как полагают либералы, а напротив, к моральному, культурному и физическому вырождению человечества. Фашизм отрицает, что человек является высшей ценностью и вместо этого призывает к построению такого общества, в котором люди лишены стремления к индивидуальному самовыражению и полностью подчиняют свои интересы задачам нации. С точки зрения фашистов, политический плюрализм, декларирование равенства и ограничение власти государства опасны, поскольку открывают возможности для распространения симпатий к марксизму.

Более мягкой критикой либерализма занимается коммунитаризм (Амитаи Этциони, Мэри Энн Глендон и др.), который признаёт индивидуальные права, но жёстко увязывает их с обязанностями по отношению к обществу и допускает их ограничение, если они реализуются за государственный счёт.

Современные авторитарные режимы[11], опирающиеся на популярного в народе лидера, часто осуществляют пропаганду с целью дискредитации либерализма среди населения[12][13]. Либеральные режимы обвиняют в недемократичности в связи с тем, что избиратели делают выбор среди политических элит, а не выбирают представителей из народа (т. е., себе подобных)[14]. Политические элиты представляются марионетками в руках единственной закулисной группы, которая заодно держит контроль над экономикой. Злоупотребления правами и свободами (демонстрации радикальных организаций, публикации оскорбительных материалов, лишённые почвы судебные иски и т. д.) преподносятся как системные и спланированные враждебные акции. Либеральные режимы обвиняют в лицемерии: что они выступают за ограничение вмешательства государства в жизнь своей страны, но при этом вмешиваются во внутренние вопросы других стран (как правило, имеется в виду критика за нарушения прав человека). Идеи либерализма объявляются утопией, которую принципиально невозможно реализовать, невыгодными и надуманными правилами игры, которые страны Запада (в первую очередь, США), пытаются навязать всему миру (например, в Ираке или Сербии).

На противоположной этатистам стороне политического спектра, анархизм отрицает легитимность государства для любых целей[15]. (Подавляющее большинство либералов признаёт, что государство необходимо для обеспечения защиты прав).

Левые противники экономического либерализма возражают против установления рыночных механизмов в тех областях, где их прежде не было (см. либерализация). Они полагают, что наличие проигравших и появление неравенства в результате конкуренции наносит существенный вред всему обществу. В частности, возникает неравенство между регионами внутри страны. Левые также указывают, что исторически политические режимы, основанные на классическом либерализме в чистом виде, оказывались нестабильными. С их точки зрения, плановая экономика способна защитить от нищеты, безработицы, а также этнических и классовых различий в уровне здоровья и образования.

Демократический социализм как идеология стремится к достижению некоторого минимального равенства на уровне конечного результата, а не только равенства возможностей. Социалисты поддерживают идеи большого государственного сектора, национализации всех монополий (включая жилищно-коммунальную сферу и добычу важнейших природных ресурсов) и социальной справедливости. Они являются сторонниками государственного финансирования всех демократических институтов, включая средства массовой информации и политические партии. С их точки зрения, либеральная экономическая и социальная политика создаёт предпосылки для экономических кризисов[16].

Этим демосоциалисты отличаются от приверженцев социального либерализма, которые предпочитают значительно меньшее вмешательство со стороны государства, например, путём регулирования экономики или субсидий. Либералы также возражают против уравнивания по результату, во имя меритократии. Исторически платформы социал-либералов и демосоциалистов вплотную примыкали друг к другу и даже частично перекрывались. В силу падения популярности социализма в 1990-е годы, современная «социал-демократия» стала всё больше смещаться от демократического социализма в сторону социального либерализма.

Правые противники культурного либерализма видят в нём опасность для морального здоровья нации, традиционных ценностей и политической стабильности. Они считают допустимым, чтобы государство и церковь регулировали частную жизнь людей, ограждали их от безнравственных поступков, воспитывали в них любовь к святыням и отечеству.

Одним из критиков либерализма является Русская православная церковь. В частности, Патриарх Кирилл в своём выступлении в Киево-Печерской лавре 29 июля 2009 г.[6] провёл параллели между либерализмом и размытием понятий добра и зла. Последнее чревато тем, что люди поверят антихристу, и тогда настанет апокалипсис.

В вопросах международной политики проблема прав человека вступает в конфликт с принципом невмешательства в суверенные вопросы других стран. В связи с этим мировые федералисты отрицают доктрину суверенитета национальных государств во имя защиты от геноцида и масштабных нарушений прав человека. Схожей идеологии придерживаются американские неоконсерваторы, которые призывают к агрессивному и бескомпромиссному распространению либерализма в мире, даже ценой ссоры с авторитарными союзниками США[17]. Это течение активно поддерживает применение военной силы ради своих целей против враждебных США стран и оправдывает связанные с этим нарушения принципов международного права. Неоконсерваторы приближаются к этатистам, поскольку являются сторонниками сильного государства и высоких налогов для покрытия военных расходов.

Отдельной критике подвергается защита прав меньшинств, по мнению ряда исследователей, входящая в конфликт с правами других людей[18]. Согласно этому аргументу, вместо защиты прав и свобод человека либерализм перешёл к защите прав заключённых, сексуальных меньшинств, умалишённых и других категорий граждан, чьи права именно потому и поставлены под вопрос социальными институтами, что входят в конфликт с правами других людей.

Россия

«Еди́ная Росси́я» — российскаяправоцентристская социал-консервативная[источник?] политическая партия, крупнейшая партияРосси

studfiles.net

Либерализм как идеология

Нам говорят, что на свободном Западе нет никакой идеологии, что там никто никому не навязывает никаких взглядов.

Что там царит плюрализм мнений и убеждений, что там каждый человек может верить во что угодно, думать, говорить и делать все, что хочет.

Это — пропаганда. На самом деле никакого плюрализма на Западе нет. Там существует идеология, которая так же тоталитарна и нетерпима, как и любая другая идеология, только обрабатывает человеческие мозги она не в виде открыто и честно излагаемого учения, а в виде неких правил поведения.

Эта идеология — либерализм. Её лозунги: права человека, равенство, демократия, свобода, права меньшинств, толерантность и т.д.

Красивые принципы, правда? Каждый из них — как некая мечта. Как некий всё объясняющий лозунг борьбы за то, обладать чем любой обыватель считает своим незыблемым правом.

Но эти принципы и лозунги — и каждый по отдельности и, тем более, все вместе — камуфляж информационной войны. Словесная накидка, аналогичная матерчатым накидкам, которыми накрывают танки, чтобы сделать их незаметными с воздуха.

Вспомним основные установки либерализма:

Права человека. Отсутствие любых форм внешнего давления.

Плюрализм. Равноправие различных мнений и взглядов.

Частная собственность в том числе на СМИ.

Защита меньшинств.

Защита женщин и сексуальных меньшинств, т.е. гомосексуальных отношений.

Антирасизм.

Невмешательство государства в экономику.

Отделение церкви от государства.

Выборная форма правления («демократия»).

То, что либерализм есть именно общеобязательная идеология, а не некое благое пожелание следует из того что все эти установки являются как бы нормами строго обязательными для повсеместного соблюдения всеми людьми.

При этом либерализм выступает не как осознанные убеждения, которые человек может доказать или обосновать. Он выступает в виде некоего набора самих собой разумеющихся правил хорошего тона.

2. Скрытые смыслы либеральных лозунгов

Давайте разберем — пока коротко — что скрывается за этими самыми правилами.

Красивое слово — демократия. Именно она обеспечивает мечту либерала — честные выборы.

Но поскольку среднестатический избиратель как правило мало образован в вопросах управления обществом, и не разбирается в техниках психологического воздействия, в отличиии от элиты, получающей навыки управления с детства, — то массы — именно поэтому — чрезвычайно управляемы, и на практике все выборы сводятся к применению технологий манипулирования сознанием и жестким программированием общественного сознания и подсознательных установок.

В этом грандзиозном спектакле единственное назначение масс — с энтузиазмом (для особо чувствительных — со слезами счастья) осуществить заранее просчитанный «выбор без выбора».

А тогда мы имеем режим управления обществом, который с полным правом можем назвать тоталитаризмом.

Свободное предпринимательство неограниченное государством. Здесь же индивидуальные права на собственность и свободу контракта. Те, кто живет в России уже успел понаблюдать, как пришедшие с мешком криминальных денег «предприниматели» скупают магазины и детские сады, ставят своих директоров, «перепрофилируют» заводы и институты в склады импортного ширпотреба.

На собственном опыте россияне узнали чем заканчиваются споры с «крышей» или с «собственником», а также что такое — работать не там, где хочется, а там, куда устроишься и за те деньги, которые дадут.

А вам не кажется, что если с такого замечательного либерализма полностью снять любой контроль государства — то он быстро обернется чем-то похожим на бесправное рабство.

«Права личности», сексуальная, религиозная, академическая свобода, защита от вмешательства государства в личную жизнь. Человек волен полностью распоряжаться собой и сам для себя решает такие вопросы как возраст вступления в половые отношения, аборты, употребление алкоголя и других наркотиков.

Причем с самого раннего возраста (ювенальная юстиция).

Но давайте не будем лукавить: получить кайф для многих гораздо предпочтетильней, чем готовить уроки в школу. А кайф сегодня вызывает естественное желание увеличить дозу завтра.

При условии, что главная ценность — деньги, зачем молодой девице тратить годы на приобретение серьезной профессии, если в проститутках она заработает и сразу, и больше?

Если главный принцип — живи для себя, — зачем заводить семью и детей, если они так ограничивают возможности для самоутверждения?

Защита прав уродов, политкоректно называемых «сексуальными меньшинствами» а также развитие движения так называемых «феминисток» — всё это как-то бодрит гораздо сильнее, чем просто спешить домой после работы, чтобы накормить семью.

Думаю, не надо долго доказывать, что успешное внедрение в жизнь этакого либерализма последовательно ведет к снижению рождаемости.

А тогда — если быть последовательными — что это, если не хорошо продуманный геноцид?

Еще одно понятие современного либерализма «толерантность». В переводе — просто «терпимость». Но — не торопитесь — это отнюдь не простая терпимость. В духе простой терпимости по-русски можно терпимо относиться к к чьему-то неумному или неквалифицированному мнению.

Толерантность же утверждает, что не существует умных/глупых, квалифицированных/диле-тантских мнений. Существуют просто разные, но обязательно — равноценные — мнения.

Тогда необязательно что-то знать и в чем-то разбираться. Вполне хватит просто заявить: «Такое мое мнение», — и всё. Это мнение автоматически становится чем-то таким, к чему окружающие должны прислушиваться со всяческим почтением.

Навязываемая нам сейчас ювенальная юстиция именно это нам и навязывает: мнение ребенка должно быть так же уважаемо, как и мнение родителей. Ну и угадайте с трех раз: какое мнение будет у 8-летнего полноценного гражданина по поводу мытья посуды, уборки постели, обязанности готовить уроки или о том, что пора прекращать играть в компьютерные игры и идти спать?

И — никаких оценок! И уж тем более — никакого насилия!

Суть «толерантности» — уничтожение критериев оценки. Снятие вопроса об оценке качества мнения, его интеллектуального и информационного уровня.

У кого-нибудь возникают вопросы по поводу последствий внедрения в нашу культуру принципа толерантности?

Свобода

Знаменитый клич «Свобода, равенство, братство!» был озвучен в 1789 году во время Великой французской революции, когда была принята «Декларация прав человека и гражданина», которая объявляла всех граждан Франции свободными и равными в правах. А уже в 1793 году т.е. всего через 4 года начался чудовищный якобинский террор, при котором, в ходе расправ над «врагами свободы» (именно так!), было уничтожено свыше 200 тысяч человек.

То есть, с самого начала своего появления в качестве политического лозунга «свобода» являлась просто словесным прикрытием для безжалостного подавления одних другими.

Скажите, а может ли вообще существовать никем и ничем не ограниченная свобода?

Начнем с очевидного. Чем закончится полная свобода для мышц и внутренних органов тела, освобожденных от жесткого диктата и принуждения костей и позвоночника? Во что превратится любой памятник архитектуры, если его кирпичам и брёвнам предоставить полную свободу и независимость от принуждения со стороны цемента и соседних кирпичей и брёвен?

Спросим себя: любой актёр, даже самый знаменитый, получил бы когда-нибудь свою известность, если бы не выполнял на каждом спектакле и фильме твердые установки режиссера?

И т.д.

Либералы утверждают, что и народ, и государство состоят из людей, права которых абсолютно равны, ничьё право не может быть выше другого. А из этого вытекает то. что никакие соображения (воля народа или большинства, благо государства и т.д.) не могут ограничивать личную свободу. Это в теории.

А на практике попробуйте рассказать о своей свободе своему непосредственному начальнику.

Находясь за рулём, водитель скрупулезно соблюдает все ПДД. Это: насилие или что?

Короче, если вы не намерены превращаться в бомжа или маргинала, — вы самой жизнью обязываетесь вписываться в рамки человеческого сообщества. Это насилие7 Ограничение?

Речь об этакой свободе может идти только тогда когда не стоит вопрос о совместной работе на результат. Например, у разного рода «свободных художников», одиночек, никак не связанных с другими людьми в процессе создания своих «шедевров». А каков будет результат от совместной деятельности, при которой никто никому ничем не обязан, — представьте себе сами.

А в личной жизни? Все мы люди взрослые и понимаем, на что будет похожа семья, в которой муж или жена считает себя абсолютно свободной, никакими узами не стесненной личностью.

Дальше. Какая черта отличает нас, русских, от людей Запада? Коллективизм.

Он идёт от учения Православия, что спастись можно только всем вместе. Наша общность, — для нас настолько естественная, что уже и не замечаемая — для Запада просто немыслима.

В какой другой стране мира возможно обращение к незнакомцу, как к члену семьи:

— Садись, мать, я постою.

— Сынок, подскажи, как тут пройти…

— «Батя» — комбат, если он соответствует своей должности.

— «Братишки» — обращение друг к другу бойцов в ВДВ.

— «Братва» — ну это вовсе без комментариев.

А чем можно разрушить коллективизм? Индивидуализмом.

Вот как раз его-то и формирует «свобода» при которой никто никому ничего не должен.

Так укрепляет или разрушает нашу общую жизнь принцип свободы без обязательств?

Равенство

Красивое слово «равенство» — еще одна идеологическая обманка с двойным дном.

Равенство основано на рассуждении, что в своей глубинной ценности все люди равны и заслуживают одинакового уважения. А как такое вообще может быть?

Мы все знаем — есть люди умные и глупые, рукастые и неумехи, талантливые и бездари, смелые и трусливые.

Кому выгодно, например, равенство в праве на уважение между умным и глупым? Ответ напрашивается сам — посредственности.

Кому выгодно стирание граней между талантом и серостью? Тоже ясно — бездари.

Кто выиграет от того, не будет четкой грани между культурным человеком и хамоватым быдлом? Ясно, что именно этому быдлу и будет.

Дальше. Хорошо или плохо — неравенство в образовании? Однозначно хорошо, ибо ощущаемое наравенство с кем-то — мощнейший стимул для повышения собственного образовательного и интеллектуального уровня.

Хорошо или плохо — различия в честном достатке? Если это стимул для того, чтобы перенять полезные навыки, ведущие к достатку, то — почему бы и нет?

Короче. Ощущаемое неравенство — как живой пример для подражания — мощнейший мотиватор для повышения качества тех или иных сторон личности и, как следствия, — процветания и качества жизни.

А вот социальная уравниловка ведет к деградации как отдельного человека, так и общества в целом.

Именно поэтому нам её — под красивым названием «равенство» — и пропихивают не мытьём, так катаньем.

Ну и самое разрушительное — это проповедуемое равенство между нормой и патологией. Думаю, не много найдётся нормальных людей, исренне убеждённых в том, что однополая «любовь» — не уродство на грани преступления, а именно «любовь».

И кем надо быть, чтобы заявлять о нормальности приема легких наркотиков?

Всеми силами проталкивание «равенства» между нормальными людьми и разными «меньшинствами» — не просто гибельно для общества, но — ускоренно гибельно.

И это — тоже один из «подарков» западного либерализма.

3. Либерализм — оружие идеологического добивания

Складывается впечатление, что наши «партнеры» решили, что русский народ уже лежит побежденный экономически и политически и пришло время его добивать уже идеологически.

А что такое народ, если попросту? Некий живой организм, состоящий из людей, ощущающих свою связь в самых разнообразных аспектах: культурных, исторических, политических, государственных, религиозных и т.д. Задача ясная — рвать эти связи с скрепы.

Начнем с истории.

Исторические скрепы русского народа пытаются уничтожить путем дискредитации великих имён и великих дел. У всех на слуху всесторонняя компания лжи в отношении И. В. Сталина, времени СССР, победы в ВОВ. Каких только криков не раздавалось по поводу «кровавого убийцы», «империи ГУЛАГа», «миллинов загубленных жизней» и т.д.

Орущую «пятую колонну» не смущали архивные данные о том, что не было никаких миллионов. Объективность им не нужна. Принцип Геббельса:»Лги, лги, лги — что-нибудь да останется».

Действительно — много чего «осталось» в головах неинформированных людей. И первое, что сейчас ассоциируется с именем Сталина — не граничащие с чудом успехи страны, ни победа под его руководством в войне против всей Европы, а «миллионы невинных».

Ну и, разве можно чувствовать себя сыном страны, которой руководил «кровавый тиран»? Вот свободный Запад, где — судя по голливудовским фильмам — так хорошо! — вот бы где жить!

А время после Сталина? Тоже всё плохо. Возможность получать лучшее в мире образование, бесплатные квартиры от государства, возможность в безопасности воспитывать здоровых детей, возможность без всякого опасения поехать в любую точку СССР, отсутствие такого понятия, как «орг/преступность» или наркомания — это разве показатель хорошей жизни? Да это всё — так, тьфу!

Сплошные очереди, всё в дефиците — вот он ужас жизни, вот единственное, что приходит на ум при разговорах о послесталинском социализме.

Так что с нашей исторической памятью ребята поработали на совесть. Эта часть нашего общественного сознания существенно ослаблена. Что облегчает им дальнейшие атаки.

Ну, а раз облегчает — полный вперед, либералы! Дорогу для вас расчистили.

Удар по символам государственности — Равенство!

И открыто льется грязь на Президента и Патриарха. А почему нельзя, если все равны?

Удар по ценностной матрице русской культуры — Свобода слова!

И льются потоки клеветы на Русскую Православную Церковь.

Удар по семье — Свобода личности!

Права «сексуальных меньшинств». Феминисткое движение. Защита прав женщин.

Удар по подрастающему поколению — Свобода и права ребенка! Ювенальная юстиция.

Удар по здоровью нации — Свобода предпринимательства! Никакого контроля!

Водка, пиво и сигареты на каждом углу.

Удар по единству народов! — Свободу национальным окраинам!

«Закон об угнетенных нациях» обязателен для исполнения каждым президентом США. А местные правозащитники всегда на подхвате и с в любой момент готовы обличать зверства «федералов» над мирным беззащитным населением.

Давайте либералы рвите все связи, разрушайте все оставшиеся скрепы русского народа. Валите Россию руками своего креативного класса, как некогда валили её руками «передовой интеллигенции»!

4. Наше дело правое!

Наши «партнеры» делают ту же ошибку, что и все завоеватели веками подряд. Кажется, еще Бисмарк сказал, что просто повалить русских — мало. Наша народная игрушка — Ванька-встанька.

И Россия мобилизуется для отпора. Русские историки выкапывают правду из-под потока лжи. Русские публицисты доносят ее до народа в простых и доходчивых книгах, статьях и словах. Русские патриоты формулируют новую русскую идеологию патриотизма.

Рано радуетесь, господа либералы. Цыплят по осени считают.

И сейчас, как в суровую осень 1941 года как никогда актуальны слова Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина:

— Наше дело правое. Победа будет за нами!

www.dal.by

государственная идеология России: lexanderblock — LiveJournal

Повторяю, для особо одарённых: в российской Конституции прописана идеология, обязательная для исполнения. И эта идеология – либерализм. Собственно, это я изложил в прошлой заметке «Запрет на идеологию — это миф» http://lexanderblock.livejournal.com/7495.html.

Да, в Конституции нет слова «либерализм», но если мы дадим определение либерализму и сравним с тем, что написано в Конституции, то мы увидим удивительные совпадения. Открываем официальный рупор Госдепа Википедию и сравниваем определение либерализма с нашей Конституцией по пунктам:

| Либерализм | Конституция России | Совпадает? |

| Либерали́зм (от лат. liberalis — свободный) — философское и общественно-политическое течение, провозглашающее незыблемость прав и индивидуальных свобод человека. Либерализм провозглашает права и свободы каждого человека высшей ценностью… | Статья 2 Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Статья 17 2. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. | ✓ |

| …и устанавливает их правовой основой общественного и экономического порядка. | Статья 7 1. Российская Федерация — социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. | ✓ |

| При этом возможности государства и церкви влиять на жизнь общества ограничиваются конституцией. Важнейшими свободами в современном либерализме признаются свобода вероисповедания, свобода выбора религии… | Статья 14 1. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 2. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом. Статья 28 | ✓ |

| …свобода публично высказываться… | Статья 29 1. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 4. Каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным законом. 5. Гарантируется свобода массовой информации. Цензура запрещается. Статья 31 | ✓ |

| …свобода выбирать себе представителей на честных и свободных выборах. | Статья 32 1. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей. 2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. | ✓ |

| В экономическом отношении принципами либерализма являются неприкосновенность частной собственности… | Статья 35 1. Право частной собственности охраняется законом. 2. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 3. Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. | ✓ |

| …свобода торговли и предпринимательства. | Статья 8 1. В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности. | ✓ |