Приказная система управления в Российском царстве

Приказы — центральный орган государственного управления в Российском Царстве. Система Приказов сформировалась при Иване 3 и была ликвидирована Петром 1, заменившего их Коллегиями.

Приказами управляли судьи, назначаемые царем и Боярской думой в основном из числа бояр.Первое звено помощников судьи — дьяки. Основная черновая работа выполнялась поддьячными.

Приказная система управления в России подразделялась на 3 уровня:

- Общегосударственные Приказы — общая система управления государством.

- Территориальные Приказы — система управления на отдельных территориях страны.

- Дворцовые Приказы — управление царским двором.

Периодически создавались временные Приказы, такие как Тайных дел или Счетный. Их работа была эпизодической и непродолжительной.

Отдельной категорией выступали 2 Патриарших приказа: Казенный и Дворцовый.Первый отвечал за сохранность церковного имущества, а второй за функционирование церковной системы и учреждений.

Приказы были низшим звеном управления государством. Выражаясь современным языком, это исполнительная власть. В целом же структура управления Русским царством может быть представлена схематически.

Общегосударственные Приказы

Это были основные органы управления страной. Как правило, попасть в эти органы было очень почетно. К общегосударственным Приказам российского царства относятся:

- Посольский (1549 — 1720) — внешняя политика и откуп военнопленных.

- Разрядный (1535 — 1711) — распределение людей на государственную службу. Должность могли получить только бояре и дворяне. Этот Приказ был едва ли не ключевым для знати, поскольку именно определял куда попадет человек в гражданской и военной службе.

- Большая казна — получение доходов от отраслей (городов), подчиненных другим Приказам.

- Оружейная палата — заведовал оружием.

- Пушкарский (1577 — 1700) — наем людей на военную службу, назначение окладов и так далее.

- Стрелецкий (1555 — 1701) — управление наземными подразделениями (основа — стрельцы) в армии, в том числе казаками.

- Рейтарский (1649 — 1700) — управление конными войсками. Основная единица армии — рейтарские войска.

- Иноземный (1623 — 1701) — общее управление русскими войсками и иностранными войсками, находящимися на службе русского царя.

- Поместный — распределение поместий в стране и сбор налогов с поместий.

- Ямской — почтовая связь и сообщения между городами.

- Каменных дел — ведал каменным строительством в крупных городах.

Областные Приказы

Если общегосударственные Приказы занимались управлением страной в целом, то Приказы областные фокусировались на отдельных регионах страны. Всего за период российского царства было создано 4 областных Приказа: Малороссийский, Сибирский, Казанский и Смоленский. Каждый из них обладал влиянием в определенном регионе и занимался укреплением там царской власти.

Дворцовые Приказы

Это была система, обеспечивающая комфорт царской жизни. К дворцовым Приказам относятся:

- Казенный — сохранность всего имущества, находящегося во дворце, и принадлежащего царской семье.

- Большого дворца — все аспекты ведения хозяйства во дворце.

- Сокольничий — разведение соколов и организация соколинной охоты для членов царской семьи.

- Конюшенный — содержание и управление царскими конюшнями, организация выездов.

- Царская и Царицына мастерская палата — пошив одежды, драгоценностей и прочего.

Говоря о системе приказов в России и системе ее функционирования важно отметить, что основными чертами этого устройства были волокита и взяточничество. Известная фраза «волочить дело» появилась именно в период функционирования этой системы. Бояре, получавшие высокие должности в системе управления страной, «кормились» в основном от этого.

Система приказов работала в рамках государства с разной степенью эффективности. Если в середине 16 века система была относительно эффективной, то в последующем с проведением реформ, чем ближе к эпохе Петра 1, тем меньше эта система соответствовала нуждам государства. Причина кроется в том, что до тех пор пока Россия развивалась внутри себя и не пыталась выйти на уровень ведущих государств система приказов была допустимой. При этом она была малоэффективной и доказать это очень легко, исследуя количество органов управления. Если в начале 17 века насчитывалось всего около 40 приказов, то уже к середине века приказов было 100. Четкой иерархии и системы управления не было, поэтому Приказы могли плодиться бесконечно много. Все это было на руку, прежде всего, боярству, для которых эта система была основным источником дохода. Именно в этом кроется причина того, что Петр 1 одновременно избавлял страну и от системы Приказов и от боярства, заменяя его дворянством.

istoriarusi.ru

Приказы как органы власти на Руси

Приказы как органы власти на Руси

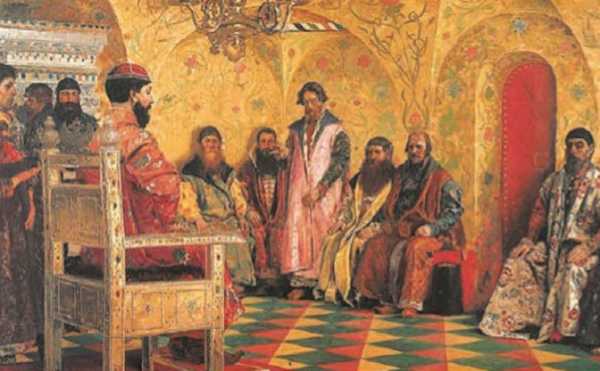

Приказ в Москве.

Картина Янова А.С.1880-е годы.

Серпуховской художественно-исторический музей.

Органы власти на Руси за столетия претерпели большие изменения. Сначала это была дружина князя, затем появилась Боярская дума Следующими возникли приказы. Что входило в ведение приказов, какие были приказы, кто их ввёл на Руси? Ответим на эти вопросы.

Приказы

Приказы — это органы государственной власти на Руси . Учреждена была приказная система власти Иваном Грозным по реформе центрального управления в 155о году. Однако появились приказы значительно раньше.

Из истории названия

Откуда пошло такое название? Объяснение очень простое: царь « приказывал» боярину ведать той или иной сферой общества или отдельной областью страны. Отсюда и появилось название — приказы.

Из истории возникновения приказов

-

Первые приказы появились при Иване 3, было это примерно в 1512году. Тогда были следующие приказы: разрядный. Казённый, конюшенный, постельный, холопий, житный и приказ Большого двора( заведовал землями самого князя Московского).Отдельные приказы заведовали делами в присоединённых территориях , а также в самом государстве.

-

Василий 3- отец Ивана Грозного — ввёл новые должности, поэтому были созданы и специальные приказы для них. Это: ловчий, оружничий, кравчий. Это произошло в 1509, 1511 и 1514 годах соответственно.

-

Наконец, при Иване Грозном в Судебнике, принятом в 1550 году приказная система сформировалась окончательно. Все последующие цари добавляли новые приказы, объединяли несколько или упраздняли некоторые совсем.

-

Приказы заменены коллегиями были Петром Первым в, однако некоторые приказы остались и просуществовали довольно долго. Например, в 1730 был восстановлен Сибирский приказ ( до 1755). Полностью приказы исчезли в правление Екатерины II в 1775 году, но и то некоторые учреждения продолжали называться приказами (например, Приказ общественного призрения), правда, круг полномочий у них был иным.

Таким образом, приказы довольно долго существовали в России.

Другие названия приказов:

палаты, избы, дворцы, избы, дворы, трети, четверти.

Данные названия, хотя и синонимы, однако имеют некоторые различия.

Избы — органы власти , имеющие меньше полномочий, чем приказы.

Дворы и дворцы ведали только хозяйственными делами.

Интересна история названий « треть» и « четверть». При Иване III государство делилось на три части. Значит, трети — органы власти, ведавшие делами в каждой из этих трёх частей. То же произошло и со слово « четверть». Только это было при Иване IV- страну поделили на 4 части.

Приказы в России

|

Приказ |

Какими делами ведал |

|

Челобитный |

1571- 1685 гг. Челобитная — это прошение индивидуальное или коллективное, обращённое к царю(« челом били», то есть низко кланялись, чело- лоб). |

|

Посольский |

1549-1720. ведало отношениями с другими странами, хотя имело и ряд других полномочий. |

|

Поместный |

Ведало всем землевладением в государстве. Упразднён в 1719г. |

|

Стрелецкий |

Создан в период реформ в 1555-1556 голах, ведал стрелецким войском и городовыми казаками. |

|

Пушкарский |

Имел военно- административные и судебные функции , связанные с делами в войсках. |

|

Бронный |

Обязанности — изготовление вооружения для войска: шлемы. сабли, луки, самострелы и др. |

|

Разбойный |

С 1571 года до 1701. ведал разбойными делами, грабежами, убийствами, тюрьмами. |

|

Печатный |

Удостоверял подлинность грамот, указов. Любых письменных актов путём приложения к государственной печати, занимался сбором Печатных пошлин. Просуществовал до 1763 г. |

|

Холопий |

В 1681 году объединён с Судным приказом. |

|

Сокольничий |

С 1550г. Ведал придворной соколиной охотой. При Алексее Михайловиче этим стал заниматься приказ тайных дел. |

|

Земские приказы |

Ведал управлением Москвой и некоторыми другим и городами, наведением в них порядка. |

|

Галицкая четверть |

Ведала финансами и судом на данной территории. С 1606-1667, затем вошла в Посольский приказ. |

|

Устюжская четверть |

Ведала финансами и судом на данной территории. |

|

Новая четверть |

С 1597. Ведала финансами и судом на данной территории. |

|

Казанский приказ |

50-60-е годы 16 века. Управлял делами на юго-востоке страны. Ликвидирован в 1708 г. в связи с образованием Казанской губернии. |

|

Сибирский приказ |

Ведал делами присоединённой Сибири , создан Фёдором Иоанновичем. С 1637 по 1773 г. |

|

Патриарший казённый приказ |

В 1589 году при Фёдоре Иоанновиче было установлено на Руси патриаршество. В связи с эти и появился приказ, ведавший делами церкви. |

|

Приказ каменных дел. |

Учреждён при Борисе Годунов. Ведал он строительством в городах. |

|

Дворцовый |

При Михаиле Фёдоровиче, |

|

Судный |

При Михаиле Фёдоровиче, судебный орган с 1593 года. |

|

Аптекарский |

При Михаиле Фёдоровиче, в ведомстве находились аптекари, доктора, лекари, лекарства. До 1716 года( медицинская коллегия0. |

|

Приказ тайных дел |

При Алексее Михайловиче, в 1563 году, закрыт при Фёдоре Алексеевиче. Ведал следственными делами по особа важным государственным делам. |

|

Хлебный |

С 1663-1679, ведал царскими пашнями , соединён с приказом Большого дворца. |

|

Панихидный |

Цель приказа- повиновение лиц царской фамилии . С 1663-1686гг. |

|

Рейтарский |

Орган военного управления, ведал рейтарами, то есть конными войсками, часто наёмными , сборами, выдачей жалования. С 1649 по 1701. Далее – Приказ Военных дел, с 1711- Главная военная канцелярия. |

|

Приказ строения богаделен |

Закрыт в 1680, при Фёдоре Алексеевиче. |

|

Монастырский |

С 1649 года, ведал судебными делами духовенства. Упразднён в 1725 году, стал Камер-конторой святейшего Синода. |

Таков далеко не полный перечень приказов, существовавших в России.

Состав приказов

-

Во главе приказа стоял окольничий, назначаемый царём из бояр.

-

Одна часть служащих занималась принятием решений — судьи.

-

Другие занимались письменной частью это дьяки и подьячие, о есть дьяк- это начальник канцелярии приказа, подьячий- его помощник, заместитель.

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

poznaemvmeste.ru

Приказ (орган управления) — Википедия (с комментариями)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

У этого термина существуют и другие значения, см. Приказ.

Прика́зы — органы центрального государственного управления в Русском государстве, заведовавшие особым родом государственных дел или отдельными областями государства. Приказы назывались иначе палатами, избами, дворами, дворцами, третями или четвертями.

Этимология

Приказы как государственные учреждения, предположительно, возникли непроизвольно: какому-нибудь лицу или нескольким лицам поручается ведение некоторых дел, «приказывается» ведать этими делами — и возникает приказ, который иногда даже называется именем человека, кому приказано, например «Приказ (четь) дьяка Варфоломея».[1]

Название избы и приказа употреблялось сначала смешанно, но затем за известными органами управления утвердилось название приказов, за другими — изб.

Название палата было более почётным, чем изба.

Дворами и дворцами назывались органы управления, заведовавшие преимущественно хозяйственной частью; иногда, впрочем, этим именем назывались и те органы управления, которые ведали отдельными областями государства.

Названия палата, двор, дворец заимствованы от помещений.

Происхождение названий трети и четверти стоит в связи с делением государства при Иоанне III на три части, при Иоанне IV — на четыре. Впоследствии название четверти стало присваиваться и другим приказам.

Появление и краткая история

Слово приказ в смысле учреждения в первый раз встречается в 1512 году, в грамоте великого князя Василия Иоанновича Владимирскому Успенскому монастырю[2].

Приказы при Иване III

Ко времени Ивана III Неволин относит появление приказов разрядного, холопьего, житного, Большого двора, казённого, постельного, конюшенного, а также приказов для управления отдельных княжеств и земель, объединённых Иваном III, и, наконец, приказов, которые позже носили название четвертей. Причём, наименование Большой приказ возможно, принадлежало приказам, заведовавшим делами собственно Московского Великого княжества, то есть земель, наследованных Иваном III от своего отца, в противоположность приказам, которые, заведуя делами только отдельных княжеств, носили название от этих княжеств.

Василий III

При Василии Ивановиче (1505—1533) число придворных чинов увеличилось тремя: ловчим (1509), оружничим (1511) и кравчим (1514), причём, вероятно, при каждом из них был учреждён особый приказ.

С завоеванием Смоленска появляется Смоленский разрядный приказ.

В 1516 году был учреждён Ямской приказ.

Иван IV

Судебник 1550 года устанавливает систему приказного управления, основной каркас которой сохраняется до конца XVII в. Учреждаются приказы, обеспечивающие основные государственные нужды:

- Челобитный,

- Посольский,

- Поместный,

- Стрелецкий,

- Пушкарский,

- Бронный,

- Разбойный,

- Печатный,

- Сокольничий,

- Земские приказы,

а также четверти:

Федор Иоаннович

С учреждением в 1589 году патриаршества появились, вероятно, и патриаршие приказы: патриарший разряд и патриарший казённый приказ.

Борис Годунов

При Борисе Годунове был вновь учреждён один только приказ каменных дел.

Смутное время

После смерти Бориса Годунова до избрания на престол Михаила Фёдоровича Романова новых приказов не было учреждено, ввиду общей разрухи некоторые прекратили свою деятельность. Так, с потерей для России Смоленска был уничтожен Смоленский разрядный приказ, не встречаются также Дмитровский и Рязанский судные приказы.

Михаил Федорович

При Михаиле Фёдоровиче учреждено было несколько временных приказов, которые по достижении своё задачи прекращали свою работу. Из постоянных приказов в это царствование были основаны Дворцовый, Судный и Аптекарский приказ. Выделился из Казанского приказа Сибирский приказ.

Алексей Михайлович

При Алексее Михайловиче было создано много новых приказов. Некоторые из них вызывались военными обстоятельствами и исчезали в мирное время: так, исчезли ещё при Алексее Михайловиче приказы столовых и счётных дел, полоняничный, денежной раздачи, литовский, лифляндских дел. Кроме них, при нём были основаны приказ тайных дел, хлебный приказ, панихидный, рейтарский, счётных дел, строения богаделен, монастырский, смоленский, малороссийский.

Федор Алексеевич

При Фёдоре Алексеевиче заметно стремление к сокращению количества приказов и к более правильному распределению обязанностей между ними.

В 1677 году челобитный приказ был соединен с владимирским судным, монастырский — с приказом Большого дворца.

В 1680 году были соединены вместе приказы новгородский, владимирский, новой чети, галицкой чети и Большого прихода, при чём многие предметы их ведомства были отданы приказу Большой казны. В том же году было сделано новое распределение ведомства ратных людей между приказами.

В 1681 году дела холопьего приказа были переданы в судный. Вскоре после воцарения Фёдора Алексеевича был закрыт Приказ тайных дел, а в 1680 г. — Приказ строения богаделен.

Регентство царевны Софьи

В правление Софьи Алексеевны (1682—1689) был закрыт Панихидный приказ и вновь учреждён Великороссийский приказ.

После правления царевны Софьи до учреждения коллегий

Первоначально у Петра не было, по-видимому, определённого плана преобразования административных порядков; приказная система продолжает существовать, подвергаясь только частичным видоизменениям, в большинстве случаев не касавшимся сущности приказного строя: некоторые приказы соединяются в одно целое, круг ведомства других расширяется, они получают новые названия, оставаясь, в сущности, старыми учреждениями, создаются новые приказы. Рядом с приказами учреждаются канцелярии, по типу сходные с приказами и отличающиеся от них только названием и, может быть, меньшим объёмом: ингерманландская, мундирная, банная и т. п. Впоследствии название канцелярия стало употребляться вместо приказа. Решительное преобразование приказного управления началось только с учреждением коллегий. В 1721 году в Духовном Регламенте были изложены главнейшие основания реформы. В приказах управление и решение дел было единоличным; в коллегиях дела решаются несколькими лицами. Этим гарантировались: 1) большая успешность в раскрытии истины; 2) большее уважение к приговору со стороны общества; 3) большая быстрота в решении дел; 4) меньшая возможность злоупотреблений со стороны судей и 5) большая свобода при решении дел.

Поздняя история приказов

Коллегии заменили приказы, но последние не исчезли совсем. Некоторые из них — под собственным именем (Малороссийский, Сибирский приказы), другие — под именем канцелярий (Ямская канцелярия) продолжали существовать и пережили даже Петра I. Приказная система только постепенно уступила место новому порядку вещей. К ней иногда возвращались и после Петра I. В 1730 году был восстановлен, например, Сибирский приказ, просуществовавший до 1755 года, вновь учреждены Судный и Сыскной приказы. Окончательно следы старого приказного московского строя исчезли только с изданием в 1775 году при Екатерине II Учреждения о губерниях. Название приказ удержано и здесь для некоторых учреждений (например Приказ общественного призрения), но характер этих учреждений и их положение в общем строе государства были совсем иные.

См. также

Приказ общественного призрения

Расположение приказов

Приказы располагались в Кремле. Большая часть приказов размещалась в длинном здании приказов, располагавшемся по бровке Кремлёвского холма от Архангельского собора почти до Спасских ворот. Здания были разобраны в период с 1767 года по 1770 год[3].

Состав приказов, их ведомство и устройство

Каждый приказ состоял из двух частей: одни занимались решением дел, другие — письменной частью. Первые назывались судьями, вторые — дьяками и подьячими.

Судей в приказах было по одному, а в более важных — по два и более. Один из судей был главным. Главным судьей обычно назначался кто-нибудь из членов боярской думы, иногда же — стольник или дворянин. Остальные судьи большей частью были думные или простые дьяки. Исключением из общего правила являлся приказ тайных дел, который состоял только из дьяков и подьячих. Это объясняется особым характером этого приказа, являвшегося как бы собственной канцелярией царя.

Судьи, дьяки и подьячие в приказы назначались и увольнялись верховной властью. Для приведения в исполнение разных распоряжений и приказаний в посольском приказе существовали толмачи, во дворце — трубники, в других приказах — дети боярские, недельщики, деньщики, пушкари. Их обязанностью было призывать тяжущихся в суд и отдавать обвиняемых на поруки, содержать их до суда под своим наблюдением, производить взыскания с должников, приводить в исполнение наказания, доставлять переписку приказов по принадлежности.

Ведомства приказов не были строго разграничены; иногда в приказе сосредоточивалось столько разнородных дел, что он почти не соответствовал своему названию. Судебная часть не была отделена в приказах от административной; можно принять почти за правило, что приказ являлся судебным местом для тех лиц, которых он по роду дел имел в своём управлении. Приказы действовали именем государя и были высшими правительственными и судебными местами; жалобы на их решения приносились государю и рассматривались в царской думе.

Судьи, дьяки и подьячие собирались в приказы ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней, и должны были заниматься определённое число часов. В случаях, не терпящих отлагательства, они должны были собираться и по воскресеньям. Профессор В. И. Сергеевич полагал, что дела в приказах решались, по всей вероятности, единогласно; Неволин и профессор М. Ф. Владимирский-Буданов считали иначе. «Хотя по закону, — говорит первый, — в тех приказах, где было несколько судей, дела надлежало решать всем судьям вместе, но на самом деле первенствующий судья имел такую силу, что он делал что хотел» («Соч.», VI, 141). «Даже в случае множественности членов, — замечал Владимирский-Буданов, — присутствие не составляло коллегии и дела решались не по большинству голосов». Это мнение опирается на указ Петра I от 22 декабря 1718 года (Полн. Собр. Зак., 3261), который по поводу учреждения коллегий говорит, что в них дела не будут решаться так, как в старых приказах, где что боярин приказывал, то товарищи его исполняли. В руках подьячих, по словам Владимирского-Буданова, «находилось фактически все управление государством; они крайне злоупотребляли своим положением по причине отсутствия высшего и среднего образования и недостаточности определения в законе условий государственной службы».

Делопроизводство

Канцелярии некоторых приказов делились на повытья и столы, ведавшие определённый род дел или определённую ветвь управления. Дела в приказах производились на столбцах из простой бумаги. До издания «Уложения» не видно, чтобы дела по мере поступления заносились в какой-нибудь реестр. Докладывались они целиком или же особой запиской с присоединением нужных справок и узаконений. Решения судей писались на подлинных бумагах, или на записках, или заносились в особые книги. «Уложение» предписывало в каждом приказе иметь за подписью дьяка особую книгу, куда подьячие должны были записывать судные дела и судные казенные пошлины немедленно по окончании суда. В 1680 году было постановлено, чтобы в указах и вообще в делах приказа обозначался по имени один только главный судья. Скрепляли и помечали дела дьяки и подьячие; бояре и вообще судьи приказа нигде своих рук не прикладывали; только одни послы подписывали договорные записи при международных сношениях.

Сношения приказов между собой происходили путём памятей. Исключение составлял один Разряд: до 1677 года в приказ, где заседали думные люди, Разряд писал памятями, а в другие приказы — указами. В 1677 году было повелено, чтобы во все без исключения приказы Разряд писал только указами. Памяти и указы писались на имя судей, а впоследствии — на имя главного судьи с товарищами; имя самого приказа обозначалось только на конверте.

Указы, которые посылались из приказов в города к боярам, воеводам и приказным людям о разных делах, по словам Котошихина, писались по такой форме: «от царя и великого князя Алексея Михайловича, всеа Великия и Малыя и Белыя Росии самодержца, боярину нашему такому-то». Таким же образом писали и к средним воеводам: сначала обозначали чин, если то лицо, к которому писали, было князь, стольник или стряпчий, затем имя; обращаясь к простому дворянину, писали только имя его, отчество и прозвание. Если боярин, воевода, приказные люди, послы, посланники, гонцы и др. писали отписки по разным делам, которые они ведали, к царю в приказ, то для этого существовала такая форма: «государю царю и великому князю», затем следовал титул, а после титула: «холоп твой Янка Черкаской (Ивашко Воротынской) с товарыщи (если они были) челом бьют (челом бьёт)». В отписках лица эти своего титула и чина не означали. Отписки адресовались не в приказ, а таким-то лицам (судьям) или такому-то лицу (главному судье) с товарищами, в таком-то приказе.

Та же форма соблюдалась и в челобитьях в приказы. Простой человек писался в челобитье также полуименем, как и князь; посадские люди и крестьяне писались не холопами, а «рабами и сиротами». Точно так же писали себя полуименем и «рабами и сиротами» жены и дочери разных чинов, хотя отцов своих и мужей называли в челобитных полными именами, означая их прозвище и чин (К

wiki-org.ru

Система государственного управления. Приказы

Для управления страной требовалась отлаженная и хорошо работающая государственная машина. Для ведания отдельными отраслями были созданы органы государственного управления в виде приказов. Существовали Посольский, Разрядный, Поместный, Приказ большой казны. Существовали и территориальные органы управления, тоже в форме приказов, например, Приказ казанского дворца, Сибирский приказ.

XVII век был временем расцвета приказной системы. Как при любой бюрократизированной системе, число ее составляющих элементов должно было спонтанно вырастать. Количество приказов в иные годы достигало 50. Однако во второй половине XVII в., когда раздробленное и громоздкое приказное управление потеряло эффективность управления и не отвечало требованиям времени, в системе приказов проводится централизация. Родственные по кругу дел приказы либо объединялись в один, либо в несколько приказов, хотя и сохраняли свое самостоятельное существование, ставились под общее управление одного боярина. В роли управителя объединенными приказами чаще всего выступало доверенное лицо царя.

Объединены были приказы дворцового ведомства: Большого дворца, Дворцового судного, Каменных дел и Конюшенного. К приказам, которые получили общее управление, относились Посольский, Ямский и Военный, а также палаты Оружейных, Золотых и Серебряных дел. Боярину Ф. А. Головину было поручено управлять этими всеми приказами и палатами. Важным нововведением в приказном строе была организация Приказа тайных дел. Это было новое по тем временам учреждение, куда «бояре и думные люди не входят и дел не ведают, кроме самого царя». Приказ тайных дел в отношении других приказов выполнял контрольные функции. Этот приказ был устроен для того, чтобы «царская мысль и дела исполнялись все по его (царскому) хотению».

Как уже упоминалось, начальниками большинства приказов были бояре или дворяне. Делопроизводство же держалось на постоянном штате дьяков и их помощников — подьячих. Хорошо овладев административным опытом, передаваемым из поколения в поколение, эти люди заправляли канцелярскими и всеми другими второстепенными делами приказов. Во главе таких важных приказов, как Разрядный, Поместный и Посольский, стояли думные дьяки. Думные дьяки имели право заседать в Боярской думе. Бюрократический элемент приобретал все большее значение в системе складывавшегося абсолютистского государства, что с одной стороны повышало управляемость отраслями и обширными областями, но с другой стороны делало решение мелочных вопросов очень неэффективным.

histerl.ru

Приказы по основной деятельности

Приказы по основной деятельности

Приказ – правовой акт, издаваемый руководителем органа управления (предприятия, организации), действующим на основе единоначалия, для решения основных и оперативных задач, стоящих перед данным органом.

Приказы по основной деятельности готовятся по поручению руководителя организации руководителями подразделений с привлечением специалистов; в отдельных случаях, когда речь идет о решении сложных, комплексных вопросов, для подготовки приказа руководителем организации может создаваться комиссия из представителей нескольких подразделений.

Поскольку задачи и функции по своему характеру могут быть и основными, и оперативными, то приказы по основной деятельности классифицируются как:

- приказы по основной деятельности — издаются в рамках выполнения главных стратегических, организационных задач

- приказы по административно-организационной деятельности — касаются оперативных административных и хозяйственных вопросов

РЕГИСТРАЦИЯ ПРИКАЗОВ

Все виды приказов по основной деятельности должны регистрироваться. Обязательность ведения учетных форм в журнальной форме установлена нормативными документами.

Регистрация — это перенос реквизитов документа в определенную регистрационную форму (журнал, базу данных) и проставление на документе номера (или индекса) и даты.

Приказы по основной деятельности и по административно-организационным или административно-хозяйственным вопросам подлежат раздельной регистрации, формированию в отдельные дела и раздельному хранению, т.к. приказы по основной деятельности хранятся постоянно, а по административно-хозяйственным вопросам – 5 лет. То есть в деловой практике необходимо учитывать еще одно основание для классификации приказов – их ценность, выражающуюся в сроке хранения.

Компания «Кадры в порядке» разработала для регистрации приказов удобные журналы учета и регистрации. В зависимости от объема документооборота могут применяться различные виды журналов.

Все журналы (книги) регистрации ведутся до полного заполнения. На обложке каждой книги регистрации следует написать наименование организации (учреждения) и поставить дату заведения журнала, а после полного заполнения книги — дату окончания. Если за время ведения журнала наименование организации (или ее организационно-правовая форма) меняется, то на обложку журнала следует внести уточнения.

ПРИМЕРЫ ПРИКАЗОВ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Полномочия и ответственность

Организационная структура и штатное расписание

Утверждение и введение в действие локальных нормативных актов

Регламенты и процедуры

Режим работы компании

Охрана труда и техника безопасности

www.hr-ok.ru