Что такое реприза, аспекты. Использование слова в цирке, музыке и театре :: SYL.ru

Слово «реприза» французского происхождения, в дословном переводе форма глагола будет – «возобновлять», «повторять». В русском языке это слово воспринимают под разными аспектами, чаще всего связанными с творческой деятельностью. Ассоциируется оно с шуточными номерами, но если эту статью читают люди знакомые с сольфеджио, то холодок по спине уже пробежал!

Значением слова «реприза» могут быть его синонимы: миниатюра, номер, повторение, сценка, трюк, реплика, удар и возобновление.

Реприза в цирке

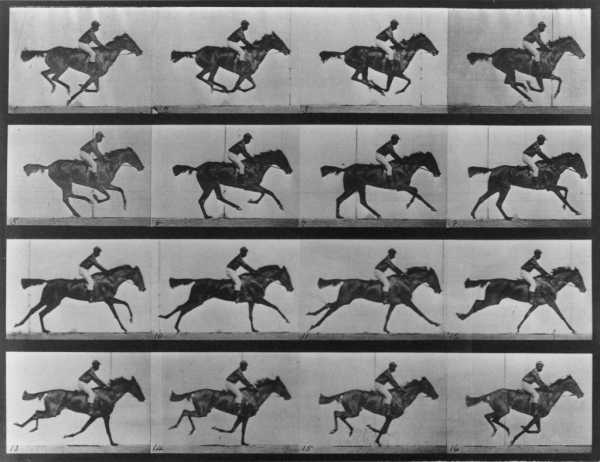

Что такое реприза на арене цирка? Помните, в детстве после каждого захватывающего номера выбегал какой то неопрятно одетый клоун и в течении нескольких минут пытался рассмешить публику своим нелепым поведением – вот эта пауза между номерами, заполненная клоуном, и есть реприза. В цирке есть и второе значение слова «реприза» – это уже более сложный трюк, который выполняется лошадью, а точнее, это повторение определенной походки-трюка, который лошадь демонстрирует на арене цирка.

Существуют 4 вида походки лошади

Это:

- Шаг – естественная походка лошади, которая наименее утомляет ее.

- Рысь – когда ноги лошади передвигаются крест-накрест.

- Галоп – это скачки с задней правой ноги на 2 ноги по горизонтали, потом на переднюю левую и зависание в воздухе.

- Иноходь – когда лошадь передвигает сразу 2 ноги одной стороны, например, левые передняя и задняя, потом правые передняя и задняя.

Нотная грамота

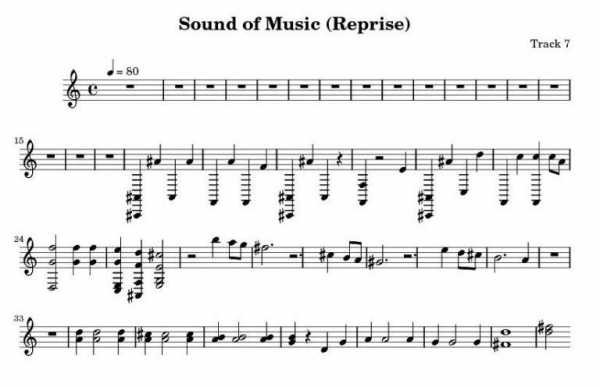

А теперь рассмотрим, что такое реприза в музыке, и не просто в музыке, а в теории музыки. Для тех, кто впервые услышал о теории музыки, это как математика в науке, именно тот момент после которого ученики музыкальных школ начинают ненавидеть свое обучение – сольфеджио – страшно-красивое слово. Так вот, реприза — это нотный знак, который говорит тем музыкантам, которые все-таки перебороли страх и ненависть сольфеджио, о том, что необходимо повторить определенный отрезок произведения. Как найти репризу среди нот – обозначена она как вертикальная полоса. Если она только справа, то повторить нужно весь отрывок. Когда реприза обозначена и с левой, и с правой сторон, то необходимо повторить весь фрагмент, который попал между двух вертикальных полос.

Театр

Что такое реприза в театре, на какой сцене можно встретить репризы? На главной или большой сцене театра репризу не увидеть, так как это миниатюра продолжительностью не больше 10 минут. Поэтому чаще всего репризы можно встретить в пробных спектаклях или капустниках. Реприза — это наработка опыта и мастерства для начинающих актеров, более того, сюжет репризы, зачастую, они придумывают сами! На самом деле очень интересно посмотреть репризы начинающих актеров, особенно, если спустя какое-то количества лет, эти неопытные ребята вырастают в талантливых, известных, востребованных и полюбившихся публике знаменитостей! Хочется отметить, что можно всю жизнь проработать в жанре репризы и завоевать любовь зрителей. Один и самых ярких таких примеров -великий актер театра и кино Роман Карцев. Что такое реприза Карцева? Стоит отдать должное этому талантливому человеку, который доводил публику до истерического смеха своими миниатюрами: «Раки», «Авас» и многими другими номерами.

Как видим, у слова «реприза» значений очень много, но все они так или иначе связаны между собой.

www.syl.ru

Что такое реприза, аспекты. Использование слова в цирке, музыке и театре

Слово «реприза» французского происхождения, в дословном переводе форма глагола будет – «возобновлять», «повторять». В русском языке это слово воспринимают под разными аспектами, чаще всего связанными с творческой деятельностью. Ассоциируется оно с шуточными номерами, но если эту статью читают люди знакомые с сольфеджио, то холодок по спине уже пробежал!

Значением слова «реприза» могут быть его синонимы: миниатюра, номер, повторение, сценка, трюк, реплика, удар и возобновление.

Реприза в цирке

Что такое реприза на арене цирка? Помните, в детстве после каждого захватывающего номера выбегал какой то неопрятно одетый клоун и в течении нескольких минут пытался рассмешить публику своим нелепым поведением – вот эта пауза между номерами, заполненная клоуном, и есть реприза. В цирке есть и второе значение слова «реприза» – это уже более сложный трюк, который выполняется лошадью, а точнее, это повторение определенной походки-трюка, который лошадь демонстрирует на арене цирка.

Существуют 4 вида походки лошади

Это:

- Шаг – естественная походка лошади, которая наименее утомляет ее.

- Рысь – когда ноги лошади передвигаются крест-накрест.

- Галоп – это скачки с задней правой ноги на 2 ноги по горизонтали, потом на переднюю левую и зависание в воздухе.

- Иноходь – когда лошадь передвигает сразу 2 ноги одной стороны, например, левые передняя и задняя, потом правые передняя и задняя.

Нотная грамота

А теперь рассмотрим, что такое реприза в музыке, и не просто в музыке, а в теории музыки. Для тех, кто впервые услышал о теории музыки, это как математика в науке, именно тот момент после которого ученики музыкальных школ начинают ненавидеть свое обучение – сольфеджио – страшно-красивое слово. Так вот, реприза — это нотный знак, который говорит тем музыкантам, которые все-таки перебороли страх и ненависть сольфеджио, о том, что необходимо повторить определенный отрезок произведения. Как найти репризу среди нот – обозначена она как вертикальная полоса. Если она только справа, то повторить нужно весь отрывок. Когда реприза обозначена и с левой, и с правой сторон, то необходимо повторить весь фрагмент, который попал между двух вертикальных полос.

Театр

Что такое реприза в театре, на какой сцене можно встретить репризы? На главной или большой сцене театра репризу не увидеть, так как это миниатюра продолжительностью не больше 10 минут. Поэтому чаще всего репризы можно встретить в пробных спектаклях или капустниках. Реприза — это наработка опыта и мастерства для начинающих актеров, более того, сюжет репризы, зачастую, они придумывают сами! На самом деле очень интересно посмотреть репризы начинающих актеров, особенно, если спустя какое-то количества лет, эти неопытные ребята вырастают в талантливых, известных, востребованных и полюбившихся публике знаменитостей! Хочется отметить, что можно всю жизнь проработать в жанре репризы и завоевать любовь зрителей. Один и самых ярких таких примеров -великий актер театра и кино Роман Карцев. Что такое реприза Карцева? Стоит отдать должное этому талантливому человеку, который доводил публику до истерического смеха своими миниатюрами: «Раки», «Авас» и многими другими номерами.

Как видим, у слова «реприза» значений очень много, но все они так или иначе связаны между собой.

www.nastroy.net

РЕПРИЗА — это… Что такое РЕПРИЗА?

реприза — ы, ж. и РЕПРИЗ а, м. * reprise f. устар. 1. Потребные для игры в Медиатер принадлежности состоят в четырех коробочках, и в двух играх карт. В игру сию должно играть четверым. Коробочки состоят из ровного числа марок. Сем контрактов или… … Исторический словарь галлицизмов русского языка

реприза — миниатюра, сценка, повторение, реплика, трюк, номер, возобновление, удар Словарь русских синонимов. реприза сущ., кол во синонимов: 9 • возобновление (16) • … Словарь синонимов

Реприза — повышение курса ценных бумаг, которое компенсирует предшествующее падение их курса. Словарь бизнес терминов. Академик.ру. 2001 … Словарь бизнес-терминов

РЕПРИЗА — (французское reprise повторение), 1) точное или измененное повторение начального раздела музыкальной формы в качестве завершающего ее раздела. Типична для различных 3 частных форм, сонатной формы. 2) В цирке и на эстраде словесный или… … Современная энциклопедия

РЕПРИЗА — (франц. reprise от reprendre возобновлять, повторять),1) повторение какого либо раздела музыкального произведения (напр., в сонатной форме).2) В цирке и на эстраде словесный или пантомимический комический номер (иногда шутка, анекдот).3) В цирке… … Большой Энциклопедический словарь

РЕПРИЗА — РЕПРИЗА, ы, жен. (спец.). 1. Повторение какой н. части музыкального произведения, а также новый знак такого повторения. 2. В цирке, на эстраде: короткая шуточная сценка, исполняемая между основными номерами. Клоун для реприз. Репризы коферансье.… … Толковый словарь Ожегова

реприза — реприза, ж., род. мн. реприз и реприз, м., род. мн. репризов. Произношение [рэприза], [рэприз] устарело … Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

Реприза — В Викисловаре есть статья «реприза» Реприза (фр. reprise): репри … Википедия

РЕПРИЗА — Слово реприза переводится с французского как повторение, восстановление, возобновление. В музыке, сохраняя это значение, оно имеет несколько различных оттенков. Если вы занимались музыкой хотя бы год, то наверное сталкивались с такими значками в… … Музыкальный словарь

Реприза — (франц. reprise, от reprendre возобновлять). 1) Повторение темы или группы тем после этапа её (их) развития или изложения нового тематич. материала. Однократная Р. создаёт 3 частную схему ABA (где В развитие начального материала… … Музыкальная энциклопедия

dic.academic.ru

театральные репризы: staruska — LiveJournal

за какое-то время у меня в загашнике скопилось 3 скетча, которые я люблю разыгрывать по настроению (а первый из них — так и вовсе — при каждом удобном (и неудобном) случае, так что я всех уже им достала:)Итак, №1 — нагло сперт и присвоен мной у Богомолова с Епишевым, и наглость моя — просто зашкаливает, потому что, если я вызнаю, что люди не смотрели «Гвоздь сезона» — тогда я и вовсе — заявляю, что копирайт — мой (для пущего эффекта:))

Там изначально суть была такая, что Епишев такой — умоляет: «Кость, а Кость — ну дай мне роль Фирса?!» А Богомолов ему такой, строго: «Серега, мы с тобой конечно, друзья, но, увы, эту роль ты не потянешь». Тогда Епишев такой, гордо: «Ах вот как?! А вот Туминас, в отличие от тебя, в меня верит — он мне даже роль работника Якова доверил! И вообще, я сейчас возьму — и безо всякой режиссуры сыграю Фирса!» И дальше — выходит Епишев такой, с клюкой согбенный и канонически горестно выдыхает: «Уехали… Про меня забыли…». А потом вдруг озирается, чтобы точно удостовериться, победоносно выпрямляется во весь свой 2х-метровый рост и уже радостно выдыхает: «Уехали!» А дальше — начинается «Один дома» такой, танец на барной стойке:)) с вращением фаер-палки над головой под White Christmas:))

Не то чтобы глубокий это скетч — но так запал мне в душу, я его просто обожаю показывать:)) *я его даже своим детям в театре — и то — уже успела показать:) не постеснялась:))*

В основу оставшихся 2х скетчей легли обнаруженные мной стенограммы театральных заседаний (детали каждый раз варьируются, но сам костяк сценария — не меняется). Они подразделяются на позитивный и деструктивный.

Итак, №2 (позитивный) — это «Режиссер Юхананов, разговаривающий по душам с актерами театра Станиславского, на момент своего вступления в должность»:) Тут вся соль в том, чтобы в разговоре уйти как можно дальше от обсуждения собственно театральных вопросов — и задавать вопросы как дзенские коаны, потом покивать, наклонив по ренато-литвиновски голову вбок=типа выслушать, а потом типа повторить вслух не менее парадоксальный ответ собеседника и придти к крайне позитивным выводам:)) И все это — в спокойной манере, без малейшего удивления, как должное:) У этой репризы — большой потенциал для доработки, можно ее бесконечно развивать. *кстати, часть подобных разговоров, по моим ощущениям, вошла в байопик «Синяя птица»: «Я Боре говорю: «Ну не может зритель без надежды из театра уходить!»:))*

И, наконец, №3 — ожидаемо — сюжет «ГАРАЖИ»:)) Дальше пояснять излишне:)) Но я все-тки опишу: начинать можно как-угодно, главное — по-минкультовски так, поскучнее да поофициозней, с упором на термины «охват, прокат, посещаемость, окупаемость и т.д.» И тут эту усыпляющую дискуссию прервет нечленораздельное бормотание. Путин: «Евгений Витальевич, Вам плохо? Может быть, воды?» Миронов *едва справляясь с речевой немотой и наконец выдавливая из себя членораздельный звук*: «ГАРАЖИ!!!»

Ну а дальше — и придумывать ничего не надо — можно следовать

Е.МИРОНОВ: Эти три гаража, три постройки, гаражами трудно их назвать, потому что ничего не хранится практически, они принадлежат МХТ имени Горького.

В.МЕДИНСКИЙ: Можно я прокомментирую, Владимир Владимирович?

В.ПУТИН: Пожалуйста.

В.МЕДИНСКИЙ: Там действительно грандиозная идея и золотое место для развития театрального квартала.

В.ПУТИН: Да, я в курсе, я ж там был.

В.МЕДИНСКИЙ: Да, но там находятся три гаража театра Дорониной. Я, честно говоря, пролазил сам эти подвалы и все эти гаражи, но так как мы имуществом не распоряжаемся, это Росимущество, то решить этот вопрос можно только на уровне или добровольного отказа Дорониной от имущества – мы предложили им мену: гаражи на подземные места, – либо постановлением Правительства. Это тупик.

В.ПУТИН: Какой же тупик, если Вы предлагаете альтернативу?

В.МЕДИНСКИЙ: Она отказывается. Она говорит: пусть мне прикажет Правительство.

Е.МИРОНОВ: Или Вы, Владимир Владимирович. Она так и сказала: или Правительство, или Владимир Владимирович.

В.МЕДИНСКИЙ: Она сказала, что только два человека: Правительство или Владимир Владимирович, всё.

В.ПУТИН: Правительство – это не человек, это организация.

Е.МИРОНОВ: Она об этом не знает.

В.ПУТИН: Нет, она в курсе. Давайте поговорим. Видимо, есть какие-то у неё сомнения по поводу этого…

Е.МИРОНОВ: Она думает, что её могут обмануть. Но мне кажется, что надо дать слово.

В.ПУТИН: Она правильно думает на самом деле. У неё большой жизненный опыт.

*а в разработке у меня 2 скетча про Някрошюса:

1. Някрошюс, дающий интервью (интервьер — наредкость словоблуден, а Някрошюс — в ответ на пространное умничанье отвечает скупо: либо «да», либо «нет», а чаще — и вовсе — молчит (и поди тут — разбери:))

2. *более интересный сюжет* Някрошюс, отбирающий актеров для нового спектакля. Кульминационная сцена — это когда он, едва взглянув на вошедшего актера, велит ему присесть напротив, дальше, не смотря на него, какое-то время молчит. Дальше — актер весь в раздраенных чувствах уходит — а потом узнает, что ему дали главную роль:))

**и еще можно исторический скетч забабахать: «Васильев, пристально вглядывающийся в зрителей, пришедших на Поварскую, и в итоге допускающий до спектакля далеко не всех, озвучивая свои парадоксальные критерии отбора (это кастинг похлеще чем актерский у Някрошюса:))

staruska.livejournal.com

Раздел 3. Реприза на эстраде.

На эстраде реприза означает не только «смеховую точку» в фельетоне, монологе, миниатюре, но и определенный жанр. Реприза — это и маленькая интермедия между номерами в концерте, тем или иным образом «привязанная» или к самой теме концерта, эстрадного представления, шоу-программы, или непосредственно к тому, что в этот момент происходит на эстраде, к репертуару исполнителей, к их номерам. Тот момент в эстрадном номере, который вызывает взрывной комический эффект и который выражен через слово, — есть реприза. Некоторые известные деятели и исследователи искусства эстрады (в частности В. Ардов) считают, что репризу в обязательном порядке характеризует следующее качество: она смешна сама по себе вне контекста номера.

Реприза является принадлежностью многих жанров, а не только речевых. Так, словесная реприза часто используется в клоунаде, в оригинальных жанрах. Вообще изначально «реприза» — музыкальный термин, который в переводе означает повтор музыкальной фразы, какого-то фрагмента. В цирковой терминологии реприза — это клоунское антре (разыгрываемая клоунами сюжетная разговорная или пантомимическая комическая сценка, с которой они выходят как с самостоятельным номером), интермедия между номерами циркового представления. В концертном конферансе реприза — краткий юмористический сюжет, «заход» на следующий номер или «выход» из предыдущего. По преимуществу, реприза — неотъемлемое свойство разговорных жанров эстрады. Она может находиться внутри как монолога, так и парного конферанса, может быть разыграна как маленькая, совсем крохотная сценка.

Чаще всего для построения репризы используются три вида словесных комических конструкций: каламбур, парадокс, ирония.

Каламбур представляет собой один из видов остроты. В «Словаре русского языка» Ожегова находим следующее определение: «Каламбур — шутка, основанная на комическом использовании сходно звучащих, но разных по значению слов». Каламбур строится на «звуковом сходстве при различном смысле». В каламбуре проявляется важное качество остроумия — умение быстро находить и применять узкий, конкретный, буквальный смысл слова и заменять им более обширное и широкое значение. Чаще всего каламбур не преследует цели вскрыть какие-то недостатки. Это скорее безобидная шутка. Однако каламбур может выглядеть не только добродушной шуткой, но и стать резким и чрезвычайно действенным орудием. Как насмешка каламбур способен убивать. Он может носить и оскорбительный характер, чего артист эстрады не может себе позволить. Сам по себе каламбур не может быть ни нравственным, ни безнравственным: все зависит от способа его употребления, от личностной позиции каламбуриста, от того, на что направлен каламбур. Так, направленный против отрицательных явлений жизни, он становится острым и метким оружием сатиры. Еще одно важное обстоятельство: как бы ни был каламбур-реприза хорош сам по себе, он должен соответствовать обстановке, времени и происходящему событию.

Второй вид эстрадной репризы — реприза-парадокс, которая довольно близко примыкает к каламбуру, но между ними есть и различия. Парадокс — это такое суждение, в котором сказуемое противоречит подлежащему или определение — определяемому. Часто оказывается, что путем парадокса как бы зашифрованы некие особо тонкие мысли: «Ничего не делать — самый тяжкий труд». В форме парадокса могут быть выражены едкие и насмешливые мысли: «Разумный человек приспосабливается к миру, а неразумный пытается приспособить мир для себя. Поэтому прогресс зависит от людей неразумных».

Очень близка к парадоксу ирония — третий тип построения эстрадной репризы. Ирония впрямую высказывает одно понятие, а подразумевает (но не высказывает) совсем другое — противоположное. На словах высказывается положительное, а понимается отрицательное. То есть иносказательно раскрываются недостатки того, о чем (о ком) говорят: «Удивительная лужа! Единственная, которую только вам удавалось когда видеть! Она занимает почти всю площадь. Прекрасная лужа!». В иронии всегда присутствует намек. Наибольший эффект намека достигается не словом, а умолчанием, намеком на недозволенное слово или понятие. Для эстрады это очень важный прием. Именно искусство говорить намеками, не произнося вслух того, чего нельзя произносить, но то, что все однозначно понимают, позволяет сохранить демократичный признак построения текста эстрадной репризы. Искусство пользоваться намеком в репризе позволяет артисту сохранить вкус, чувство меры, не скатиться до пошлости, которая часто подстерегает эстраду.

Иногда при построении репризы используется прием намеренного искажения известной фразы, афоризма, как например: «Любите не себя в искусстве, а любите меня в искусстве» (перефразировка известного афоризма Станиславского). К частным приемам, которые можно использовать в построении репризы, относятся:

— доведение мысли до абсурда,

— ложное усиление.

Доведение мысли до абсурда чаще всего возникает в выступлении эстрадной пары. Остроумные ответы строятся на доведении до абсурда мысли собеседника. Вначале вы соглашаетесь с партнером, а затем краткой оговоркой уничтожаете ее. Ложное усиление состоит в том, что заключительная часть высказывания по форме подтверждает или даже усиливает начальную часть, а по существу опровергает ее. Классическая реприза такого рода принадлежит Б. Шоу: «Золотое правило заключается в том, чтоб не иметь золотых правил».

В репризе очень важен эффект неожиданности — когда окончание фразы совсем не то, которое ожидает публика. Неожиданность в репризе является своего рода словесным трюком и достигается за счет двучастного построения фразы, особенно когда реприза основывается на сравнении, на сопоставлении: части эти не только не соответствуют, но и опровергают друг друга. Например: «Чем меньше в человеке совести, тем больше в нем… всего остального!»

Артист эстрады должен соотносить остроту, предложенную драматургом, со способностью сегодняшнего зрителя эту остроту воспринять. Ведь словесная форма остроумия, к которой принадлежит и реприза, не всегда общедоступна. Восприятие тонкой остроты требует подготовленности слушателя. Тонкая реприза, выданная в зал, который готов воспринимать только грубоватый площадной юмор, просто не будет понята. А грубоватая площадная реприза вызовет раздражение в зале, который хочет и может воспринимать тонкое остроумие.

3.1. Игровая реприза в телепередаче «Городок».

Игровая реприза разыгрывается как совсем маленькая миниатюрная сценка (еще меньше скетча). Часто такой репризой выступает разыгранный актерами анекдот. По сути это можно назвать театрализованной репризой. Такие репризы лучше объединять в блоки, группируя сразу несколько мини-сценок. Такой вид репризы очень ценил А. Райкин. Он даже придумал для них специальное название — «МХЭТка», производное от МХЭТ («Маленький художественный эстрадный театр»), и в этом прослеживалась пародийная ассоциация с МХАТом. Его МХЭТки строились на конфликте, который разрешался после небольшого числа реплик очень неожиданно, и оттого — смешно. Вся предыдущая борьба была только подготовкой аудитории к решающему комическому узлу, который и вызывал смех аудитории. Сегодня этот жанр, к сожалению, очень редко встречается на эстраде. Удачным исключением являются программы «Городка» в исполнении И. Олейникова и Ю. Стоянова.

Городок — телевизионная юмористическая программа, выходящая на Ленинградском телевидении с 17 апреля 1993, а с июля 1993 года на канале РТР с участием Юрия Стоянова и Ильи Олейникова. Всего было выпущено 284 выпуска. Передача представляет собой несколько инсценированных сюжетов в жанре скетч-шоу, объединённых одной темой. «Городок» четыре раза награжден премией «ТЭФИ» в номинации «Развлекательная программа» в 1999 и 2002 годах, а сами ведущие программы в номинации «Ведущие развлекательной программы» — в 1996 и 2001 годах.

3.2. Реприза в КВН.

КВН — это зрелище. Может быть, пусть опосредованно, он относится к такому виду зрелища, как театр. Но все-таки более тесные отношения у КВН с эстрадой — с ее импровизационностью, актуальностью, почти всегда обязательным юмором и сатирой, с открытым общением исполнителей и публики. Отцами-основателями» КВН были врач Альберт Аксельрод, инженер Михаил Яковлев и конструктор Сергей Муратов. Идеология КВН с момента возникновения была такова: в мире так много талантливых молодых людей, наших ровесников, которые сами не понимают, как они талантливы. Так почему бы не дать им возможность проявить свои таланты, убедить в них окружающих и самих себя? Для авторов, пишущих сценарии КВН, эта идея продолжает оставаться основной. Неплохо бы вспомнить, что прародиной КВН была первая в стране игровая телепередача «В.В.В.» — «Вечер Веселых Вопросов». А аббревиатура КВН была взята от названия первого советского телевизора. Он тоже был КВН. Но там буквы названия были начальными буквами фамилий трех наших радиоинженеров, давших ему жизнь — Кенигсон, Варшавский, Николаевский. Для создания программы того или иного Клуба веселых и находчивых надо сначала четко сформулировать тему игры. Ее девиз. Лозунг. И дальше уже можно переосмысливать, пародировать, каламбурить на этот счет. Самая сильная сторона КВН — его злободневность, обращение к современным темам, а также возможность быстро спародировать ту или иную общественную ситуацию. Именно эта живая сиюминутность и привлекает в залы игр КВН тысячи болельщиков.

Шутка для КВНа — первооснова и абсолют. Шутка, понимаемая как самостоятельная смешная фраза, как самая миниатюрная ячейка юмора, которая только может существовать. В КВНе ее называют «репризой», которую в этом случае надо не путать с репризой цирковой или эстрадной. Придумать хорошую шутку неимоверно сложно. А КВНовский сценарий должен представлять собой сплошной «репризный ряд». Реприза — это жанр литературы, а потому к ней относятся все ее законы, главный из которых — писать только о том, что хорошо знаешь или, хотя бы, чувствуешь. Иначе ты неизбежно только переставишь чужие слова, и зритель это обязательно заметит. А в отношении юмора этот закон становится особенно суровым. Хорошую шутку можно придумать только о том, что на самом-то деле причиняет тебе, как минимум, душевный дискомфорт.

В основе любой шутки обязательно лежит парадокс, то есть сопоставление несопоставимого! Именно этот факт можно считать первым и основным законом юмора. Каждая шутка состоит из двух более или менее самостоятельных частей. Это, по сути, тезис и антитезис. Говоря проще: заезд и концовка (подача и отбивка). Второй закон юмора: шутка должна иметь бытовую актуальность! Проще говоря, в ней должен быть объект социальной критики. Причем понимается это чрезвычайно широко — от тещи до президента, от конкретного человека до обобщенного образа или литературного героя. Объектом также может быть и какое-то явление в целом. Но есть слишком больные темы, и есть темы святые, сам факт публичного вышучивания которых невозможен. Подобная шутка может вызвать у зрителя просто шок. В психологии это называется «запирающей реакцией» или «ступором», — когда получаемая информация приходит в резкое противоречие со всей предыдущей. Поэтому, скажем, шутки на темы Великой Отечественной Войны стали возможны лишь в последние несколько лет, когда для большинства поколений она превратилась в легенду. Поэтому можно сколько угодно шутить над древними богами, но нельзя неосторожно касаться современной религии и уж, тем более, чужого вероисповедания. Ну и, понятно, надеемся, что ни в коем случае нельзя шутить над сегодняшним горем — современными войнами, горячими точками и кровавыми катастрофами. С другой стороны, обшучиваемая проблема в первую очередь должна волновать того, кто шутку сочиняет. Здесь уже срабатывает универсальный закон литературы: писать можно только о том, что знаешь, а лучше всего — о том, что сам пережил. И потому — не зря говорят, что научиться хорошо смеяться может только тот, кто умеет плакать. Важный момент: актуальность — понятие очень широкое: и политическое, и географическое, и даже физиологическое. Самый актуальный персонаж — тот, который просто находится рядом. Вот почему в КВНе так много шуток про А.В.Маслякова. Просто шутить про Маслякова на КВНовской сцене выгодно, потому что он всегда актуален. Ну а следующими по актуальности собственных образов идут, разумеется, постоянные члены жюри. Шутка подразумевает новизну умозаключения. И достигается эта новизна в свою очередь или новизной темы, или новой конструкцией парадокса.

Человечество, а вместе с ним и его юмор, развивается от «простого к сложному» — от грубости к изяществу. С одной стороны это развитие привело от создания ради смеха «необычной ситуации», участники которой испытывают кучу неприятностей, — через разыгрывание такой ситуации — к ее литературному описанию. А с другой стороны — от смеха над конкретной личностью человечество пришло к смеху над личностью предполагаемой и, наконец, к смеху над самим методом словесного описания ситуации, то есть к острословию!

Самое поразительное в юморе — это его способность стареть. Если мыслить глобально, то все шутки можно разделить на два основных типа: шутки «на каждый день» (то есть «вечные» — смешные и вчера, и сегодня, и завтра) и шутки «на сегодня» (то есть актуальные только сегодня). Как правило, они имеют либо литературную основу, либо историческую, либо общественно-бытовую, либо просто общеизвестную лексическую, а также всевозможные комбинации этих основ. Что касается литературной основы, то она может быть как классической, так и народной, включая все версии своего отражения: театр, кино и так далее. Историческая основа опирается на минимальные знания истории человечества и общеизвестных фактов биографий исторических личностей. Общественно-бытовая основа отражает различные универсальные бытовые проблемы. При лексической основе речь идет об элементарных каламбурах и парадоксальных трактовках известных словосочетаний.

Итак, литературная основа шутки! Возьмем известные классические строчки Владимира Маяковского: «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин!» и посмотрим на их КВНовскую интерпретацию:

— Иврит бы я выучил только за то, что идиш гораздо сложнее.

Теперь рассмотрим историческую основу:

— Давным-давно, когда Земля была плоской, а шутки – круглыми, Одиссей издевался над Циклопами – одноглазыми зверюгами, привозя им в подарок очки и бинокли.

Далее – об основах общественно-бытовых:

— Друг, а что такое вечность?

— Генацвале, одолжи мне 2000 долларов всего на неделю и ты узнаешь – что такое вечность…

Лексическая основа шутки несет в себе парадоксальную трактовку известных словосочетаний:

— «В детстве я перенес Боткина. Ох, и тяжелый был мужик!»

В жизни шутки всегда рождаются “по поводу”, а для сцены придумываются “на тему”. Первая тема, которая всегда оказывается под рукой — это, собственно, заданная тема конкурса. Как бы эта тема ни формулировалась, она наверняка подразумевает какое-то достаточно крупное общеизвестное явление, из которого можно вытащить явления более частные, но тоже общеизвестные, то есть актуальные. Еще один интересный момент: чем новее тема и чем она актуальнее, тем, в принципе, ниже требования к качеству, так сказать, “шуткообразующего” парадокса, и наоборот — если тема стара, как мир, воплощение ее должно быть абсолютно оригинальным.

Правило идеальной шутки, которое гласит: над одной шуткой зритель должен смеяться трижды — после подачи, после отбивки и после добивки. Старые одесситы называли это правило «правилом трех смехов». Каждый следующий смех должен быть сильнее предыдущего. Если не получается — остановитесь на самом сильном, а все остальное выбросьте.

Доведение ситуации до абсурда — один из универсальных способов построения репризы. Проще всего это достигается “перевертышем”, то есть переворачиванием ситуации с точностью до наоборот. Классический пример — мужчина в роли женщины. Еще два весьма распространенных способа — пародия и нарушение идиомы. Идиома — оборот речи, значение которого не определяется значением входящих в него слов, например: «бить баклуши». Пародия — достаточно известный прием, которому можно найти в КВНе уйму примеров: от классических музыкальных пародий до бесчисленных шуток, произнесенных “голосом” Ельцина, а потом — Путина. Наконец, еще один классический метод “производства” шутки — повторение. Существует драматургический прием повторения ситуации: если персонаж, скажем, несколько раз появляется на сцене с одними и теми же словами, то на второй раз зритель улыбнется, а на третий — скорее всего, будет смех. Отметим мимоходом, что при использовании этого приема два раза ситуация может повторяться полностью, но на третий — выход из нее должен быть уже совершенно неожиданный, причем репризный.

Для шутки, которая предназначена для произнесения на сцене, ее звучание играет огромную роль. Лучше всего, если реприза будет эвритмичной и эвфоничной, или стройной и благозвучной. То есть, идеально технически выполненная шутка для КВНа должна быть, по сути дела, стихотворением в прозе. Тогда она будет не только хорошо восприниматься на слух, но и легко запоминаться.

Заключение

В системе зрелищных искусств эстрада сегодня прочно занимает обособленное место, представляя собой самостоятельное явление художественной культуры. Популярность эстрады в самых широких и разнообразных зрительских слоях заставляет ее откликаться на противоречивые эстетические потребности различных групп населения по социальному, возрастному, образовательному и даже национальному составу. Массовость аудитории эстрады в прошлом и настоящем, ее разнородность, необходимость сочетания в эстрадном творчестве развлекательной и воспитательной функций, — предъявляет специфические требования к создателям произведений эстрадного искусства, накладывает на них особую ответственность. Эстрада, как никакое другое искусство, «встроено» в современную «индустрию досуга», а досуговая деятельность, как известно, важнейшая сторона жизни любого народа, любой страны.

Любое публичное представление, а в особенности такое, как эстрадное, при отсутствии так называемой «четвертой стены», при прямом общении исполнителей со зрителями в первую очередь имеет дело с эмоциями. Эмоциональное воздействие на зрительный зал, конечно же, зависит и от качества музыки, звучащих стихов, остроумия и уместности произносимых шуток, реприз, отдельных реплик, и никакое актерское мастерство не сможет «прикрыть» беспомощность или пошлость написанного тем или иным не слишком профессиональным автором.

Эстрадное искусство в очень большой мере — это искусство смешного. Конечно, бывают эстрадные номера и патриотического, и патетического, и философского содержания, но даже эти темы в эстрадном номере чаще всего (бывают и исключения) решаются через нахождение в номере природы юмора, природы смешного. Автор, режиссер, артист на эстраде должны уметь заставить зрителя смеяться. И это не ограничивает, не суживает рамки творчества.

Список использованной литературы

1. Сергей Комаров. Немое кино // История зарубежного кино. — Москва: Искусство, 1965. — Т. 1. — 416 с.

2. Уильям Шекспир. Много шума из ничего (Перевод Т.Щепкиной-Куперник). ПСС в восьми томах. Издательство «Искусство», 1959, т. 4.

3. И. А. Богданов И. А. Виноградский. Драматургия эстрадного представления. Издательство Санкт-Петербургской Государственной академии театрального искусства, 2009.

4. Пол Райан. Актерский тренинг искусства быть смешным и мастерства импровизации. СПб. : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2010.

5. Марков П. А. О театре: В 4 т. М.: Искусство, 1976. Т. 3. Дневник театрального критика. 639 с.

6.Биллевич В.В. Школа остроумия или как научиться шутить. – М.:Издательский дом «Вильяме», 2008. – 336с.

7. Славский Р. Заметки о комическом трюке // Советская эстрада и цирк. 1986. №9.

8. Трауберг Л. Мир наизнанку: Социально-критические мотивы в американской кинокомической 1910 — 1930-х годов. М.: Искусство, 1983. — 301 с.

9. Алексеев А.Г. Серьезное и смешное. М., 1973.

10. Тамберг Ю. Г. Как развить чувство юмора. М., 2005.

11. Бегсон Г. Смех в жизни и на сцене. СПб, 1900.

12. Пропп В. Проблемы комизма и смеха.

13. Козинцев Г. О комическом, эксцентрическом и гротескном искусстве.

14. Ардов В. Разговорные жанры на эстраде. М., 1968.

15. Зуев В. Юмор в разных жанрах. С.П., 2006г.

16. http://maski.com.ua/

17. http://www.amik.ru/

studfiles.net

РЕПРИЗА В КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ И СМЫСЛОВАЯ НАГРУЗКА

Зандберг Даниил Юрьевич

ГБНОУ Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга

Педагог дополнительного образования

Статья

«РЕПРИЗА В КОНЦЕРТНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ, ОСОБЕННОСТИ И СМЫСЛОВАЯ НАГРУЗКА»

В начале разберёмся, что же такое «реприза» и где она используется.

1). Реприза (форма) – в музыке, раздел музыкального произведения, в котором излагается повторение музыкального материала в исходном или изменённом виде.

2). Реприза (знак) – в музыке, повтор материала, а также аббревиатура для такого повтора.

3). Реприза (эстрада) – юмористическая сценка на эстраде или в цирке.

4). Реприза – фигура речи, которая состоит в повторении звуков, слов, морфем, синонимов или синтаксических конструкций в условиях достаточной тесноты ряда, то есть достаточно близко друг от друга, чтобы их можно было заметить. Так же как и другие фигуры речи, усиливающие выразительность высказывания, повторы можно рассматривать в плане расхождения между традиционно и ситуативно обозначающим как некоторое целенаправленное отклонение от нейтральной синтаксической нормы, для которой достаточно однократного употребления слова.

Итак, из приведенных определений видно, что реприза, как приём используется в разных областях. Нам же важно рассмотреть это понятие применимо к пластическому театру и в частности, к пластическому концерту, состоящему из отдельных номеров.

Какую же роль берет на себя реприза в этом случае? Очень часто в концерте, состоящем из отдельных номеров, нет единой смысловой линии, и представляют некий «винегрет» из смыслов, идей и настроений. Репризы, в данном случае, выступают связующим звеном. Тем не менее, можно пойти разными путями.

Во-первых, репризы могут быть не связанны никакой идеей и общей сюжетной линией ни с программой, ни между собой, и объединены только музыкой или жанром.

Во-вторых, репризы могут представлять каждый номер в отдельности, или некоторые номера из программы обыгрывая каким-либо образом сюжет, или идею следующего номера. Однако можно усложнить и сделать так, чтобы репризы не только представляли номера, но ещё и имели общую сюжетную линию и каждая следующая реприза, не только обыгрывала бы номер из концерта, но и вела свою историю, которая складывалась бы в отдельный сюжет.

Вариант, когда репризы не только связывают отдельные номера и ведут свою линию – наиболее сложный, но именно такой вариант превращает концерт в спектакль. Тогда идея и атмосфера, которую создают репризы, является настолько мощной, но при этом простой и понятной, что они начинают преобладать над концертом, связывают между собой отдельные куски, насыщая их дополнительным смыслом.

www.prodlenka.org

Секреты репризы — Уроки Кино

Секрет репризы

Дом складывают из кирпичей. Точно так же и пьеса слагается из драматических положений. Из каких же элементарных частиц строится литературное произведение, предназначенное для исполнения в цирке? Филологическая литература такого определения не дает. Но практика сама подсказывает нам его.

Элементарную частицу, образующую в совокупности с другими такими же частицами любое юмористическое или сатирическое произведение для цирка, мы называем репризой. Условимся понимать под этим словесную остроту или смешной действенный трюк, содержащий законченную мысль.

Реприза — как бы атом смешного.

Она воплощает в себе единство интеллектуального и эмоционального, мысли и чувства, как атом — единство материи и энергии. По аналогии с дневниковой записью Александра Блока, заметившего что «стихотворение — покрывало, растянутое на остриях нескольких слов», можно сказать, что любое разговорное произведение для цирка — высоковольтная энергосистема, питаемая генераторами реприз. Чтобы понять устройство системы, надо прежде всего изучить механизм действия отдельной частицы.

Раскроем газету. Перед нами в статье законченная мысль: «В целях сохранения насквозь прогнившего капиталистического строя… монополистические объединения используют подчиненный им буржуазный государственный аппарат для еще большего закабаления трудящихся, уничтожения политических свобод и демократии, для удушения революционного и национально-освободительного движения широких масс, развязывания захватнических войн».

А теперь приведем репризу (современный французский фольклор), выражающую приблизительно ту же мысль.

Знаменитый артист заказал портному брюки. Портной выполнил заказ с большим запозданием. Желая уязвить портного, артист сказал ему: «Господу богу потребовалось всего шесть дней, чтобы создать целый мир. А вам, чтобы создать только одни брюки, потребовалось целых шесть недель!» Портной, не смущаясь, ответил: «Да, но взгляните на этот мир — и взгляните на эти брюки…».

Сравним с газетным отрывком эту репризу-анекдот. Отрывок дает исчерпывающее абстрактно-логическое перечисление признаков, характеризующих современный капиталистический мир. Реприза не называет ни одного из них. Она ограничивается только намеком. Но по смысловой емкости она нисколько не уступает отрывку. Благодаря какой же особенности наша короткая реприза вмещает такое богатство содержания, вызывает смех да еще успевает вскользь, двумя штрихами, создать два законченных образа?

Все дело здесь в неожиданном, но мотивированном сближении двух понятий, далеко отстоящих друг от друга: мир и брюки.

Как только эти понятия, подобно двум электродам, сближаются, мгновенно высвобождается «внутриатомная» энергия репризы, она вспыхивает ярким содержанием и раздается взрыв смеха. Весь текст репризы служит лишь подготовкой к последней фразе, обладающей этим удивительным свойством.

Газетный отрывок конечен, он содержит только точно определенный смысл, заключенный в тридцати семи словах. Содержание же репризы шире: в ней — вся сумма смыслов, которые вкладывают в репризу любые читатели и слушатели, а каждый из них привносит сюда свой личный жизненный опыт.

Чтобы механизм действия репризы пришел в движение, чтобы реприза «дошла», вызвала смех, она должна опираться на жизненную практику зрителей, намекать на то, что зрителям уже знакомо и задевает их само по себе.

Так называемый познавательный материал, вполне уместный в очерке или научно-популярной брошюре, не вызывает в цирке никакого интереса. Смех звучит тем оглушительнее, воздействие репризы тем сильнее, чем дальше отстоят друг от друга понятия, сближаемые в репризе, и чем злободневнее жизненный материал, на который она опирается (то есть чем свежее соответствующий опыт зрителя и чем чувствительнее он затрагивает зрителя вне цирка).

Здесь обнаруживается социальная обусловленность комического. Смех возникает, когда неожиданно, в парадоксальной форме проявляется противоречие между тем, как бывает, и тем, как должно быть. Реприза напоминает зрителю, как бывает иногда в жизни. А как должно быть — зритель сам знает, потому он и смеется. Реприза не преподносит мысли в готовом, разжеванном виде, а заставляет самого зрителя, смеясь, делать нужные выводы.

На умелом использовании свойства репризы извлекать из сочетания противоположностей «магический» эффект зиждется словесная ткань любого циркового номера.

Проявление этого эффекта называется обычно остроумием, так как оно, прежде всего — функция ума, мысли, а вызывает эмоциональную реакцию уже потом, в качестве следствия. Остроумию противостоит острословие — поверхностная, чисто внешняя игра слов, которой обычно уснащается речь на манеже. Такая игра слов веселит зрителя забавностью речевого строя, но не углубляет содержания смыслового ряда в речи.

Клоунада представляет собой всегда систему реприз, развивающихся последовательно друг из друга, причем и вся клоунада в целом строится тоже как реприза с неожиданным ударным концом. Сюжетные положения служат для мотивировки репризных «ударов». Комические ситуации и четкие характеры — «маски» — усиливают здесь активность зрителя в каждой репризе средствами театральной драматургии — игрой на симпатии или антипатии к действующим лицам и на интересе к тому, как они сумеют выйти из затруднительного положения.

Диалог на манеже имеет тенденцию касаться одновременно двух не связанных друг с другом тем, при скрещении которых возникают репризы. Например, один из клоунов делает «доклад о международном положении», а другой в это время проводит физкультурную зарядку.

П е р в ы й. Заправилы Уолл-стрита требуют, чтобы подчиненные им страны увеличили свои военные бюджеты. К чему они вынуждают народ?

В т о р о й. Втянуть живот, опустить руки! Протянуть ноги!

П е р в ы й. Но народы, борясь за мир, сумеют…

В т о р о й. Расправить плечи, выпрямиться! Поднять голову и дышать полной грудью!

На репризах строятся куплеты с неизменным рефреном, который в каждом куплете поворачивается новым, неожиданным содержанием, возникающим от его сближения с другой, на первый взгляд далекой смысловой линией, занимающей в порядке подготовки почти все «пространство» куплета.

В этих беглых заметках нет возможности проследить взаимосвязь реприз в их сопряженной системе, какой является любой разговорный номер в цирке. Но основой любого из них всегда будут репризы.

Втиснутая между двумя зрелищными номерами, реприза коверного рассчитана на то, чтобы вниманию зрителей, утомленному предыдущим, дать короткую передышку, разрядку. Но реприза лаконична не только поэтому. По самой своей природе она должна быть короткой и ясной. Если рассказывать анекдот слишком пространно, слушатели раньше времени догадаются, куда клонит рассказчик. Элемент неожиданности в конце анекдота исчезнет, и смеха не будет. Если же рассказывать анекдот слишком сжато, слушатель не успеет понять, в чем дело, и тоже не станет смеяться. Этот же закон обусловливает лаконичность репризы на манеже. Однако при всей своей краткости реприза успевает создать типический образ — в этом главное назначение репризы, как и всякого художественного произведения.

В романе Сервантеса образ Дон-Кихота вырисовывается из множества эпизодов и деталей, на чтение которых уйдет добрая неделя. В известном рисунке Пикассо тот же образ набросан всего несколькими штрихами. Но эти штрихи реально существуют, и тот, кто не читал романа, сразу поймет, что именно изображено на рисунке, А в репризе, создающей этот образ, даже и штрихов нет. Образ дорисовывает воображение зрителя по скупым подсказкам. Здесь с Дон-Кихотом сравниваются колонизаторы, пытающиеся распоряжаться в королевском замке в Аммане, столице Иордании. Только Дон-Кихот принимал постоялые дворы за замок, а колонизаторы, видно, принимают замки за постоялые дворы…

Сближение двух разнопланных понятий или смысловых рядов в репризе обязательно должно быть неожиданным. При этом в цирке неожиданность носит иной характер, нежели, скажем, в драме. Там она всегда логична, мотивирована либо психологическими «поворотами» характеров, либо логикой развития событий. В репризе же нет времени на длительную подготовку. Здесь неожиданность проявляется в том, что намек на знакомый зрителю образ вдруг возникает там, где этого не ожидали. Поэтому в цирке неожиданность производит впечатление алогичности.

Реприза чаще всего строится на своеобразной цирковой фантастике, лучше всего мотивирующей парадоксальное противопоставление понятий. То перед нами зеркало, отражающее все вверх ногами, и, чтобы посмотреться в него, надо стать на голову. То коверный выходит в дамской шляпке с бантом в виде пропеллера…

И н с п е к т о р. Что это у вас за шляпа, вроде вентилятора?

К о в е р н ы й. А это вентилятор и есть. Собственного изобретения!

И н с п е к т о р. Как же он приводится в действие? Электричеством?

К о в е р н ы й. Нет, ветром.

И н с п е к т о р. А если ветра нет?

К о в е р н ы й. Так ведь эта шляпа — для тех модниц, у которых всегда ветер в голове… (Реприза А. Ирошникова.)

Фантастика цирка сродни сатирической фантастике Щедрина и Маяковского: «Органчик» или «Прозаседавшиеся» вполне органично вошли бы в цирковое представление.

Искусство цирка по своей природе зрелищно. На манеже реприза тяготеет к зрительно-эффектному трюку в конце.

И фантастический элемент пронизывает не только словесную грань репризы, но и ее зрелищную сторону. Коверный обычно берет себе в «партнеры» животных и реквизит. Но вещи и животные ведут себя самым неожиданным образом. Курица бегает по манежу хвостом вперед, из бутафорских яиц вылупляются живые цыплята, вязанка дров звучит, как ксилофон. Даже обыкновенные грабли, которыми разравнивают тырсу на манеже, включаются в игру.

И н с п е к т о р. Почему не убираешь манеж? Коверный. Мне грабель не хватило. Инспектор. Возьми у него.

К о в е р н ы й (берет грабли, переворачивает и, выдергивая из них зуб за зубом, гадает, как на цветке). Работать, не работать, работать, не работать… Работать! А чем работать?

Буффонная форма репризы, естественно, связана с гиперболой. Преувеличение необходимо для того, чтобы обыденные, примелькавшиеся зрителю в жизни явления и типы показать с подчеркнутой яркостью и выпуклостью, привлечь к ним общественное внимание или заставить зрителя понять их глубже и вернее. Вот коверный ведет через манеж лошадь.

И н с п е к т о р. Куда вы лошадь ведете?

К о в е р н ы й. В местком. Хочу поставить о ней вопрос в общественном порядке. Подхалимством занимается.

И н с п е к т о р. Лошадь — подхалимством? Выдумываете… Коверный. Да, да, вы не смотрите, что она такой тихоней прикидывается. А сама прошлой зимой три раза директору дрова возила на квартиру. (Реприза Г. Рыклина.)

Каким бы невероятным ни было преувеличение в цирке, какой бы фантастической ни была фактура репризы, создаваемый ею образ должен быть узнан зрителем. Здесь проходит граница цирковой гиперболы: если зритель не поймет, кого высмеивает артист, реприза «не пройдет». Вот почему реприза является произведением реалистическим. Присущими ей эксцентрическими приемами она дает верное и живое воспроизведение действительности. Не случайно здесь так часто используется «подсадка», чтобы на мгновение выдать репризу за подлинный факт. Соблюдена и правдивость деталей и верность передачи типических характеров. Нарочитая фантастичность обстоятельств не уменьшает, а подчеркивает их типичность.

В цирке заострение типических сторон жизненных явлений настолько велико, что создаваемые репризой образы всегда приобретают обобщающий смысл. Даже если автор имел бы в виду высмеять только отдельных носителей порока, реприза независимо от его воли будет восприниматься как постановка вопроса о типическом явлении — пусть даже в тексте усиленно подчеркивается, что речь идет лишь об отдельном, частном, особенном. Зритель все равно обобщит частный случай, опираясь на свой жизненный опыт.

И н с п е к т о р. Вот вы утверждаете, что ваша собака говорящая. Какие же она слова может выговорить?

К о в е р н ы й. Какие угодно.

И н с п е к т о р. Ну, пусть она скажет хотя бы «да» или, допустим, «нет».

К о в е р н ы й. Пожалуйста. Бутуська, скажи «да». Ну, быстренько, скажи «да-а». Ладно, не хочешь сказать «да», тогда скажи «нет». Бутуська, в чем дело? Ну, скажи мне на ушко… А, понимаю… У него такой характер, что сказать определенно «да» или «нет» он не может. (Реприза А. Ирошникова.)

Поэтика репризы — поэтика живописания намеками. Все сценическое действие, заключенное в ней, весь ее текст имеют лишь подсобное значение. Главное, то, ради чего создана реприза, не сказано в ней, оно находится в сознании зрителя, в его опыте. «Аппарат» репризы предназначается только для того, чтобы заставить зрителя самостоятельно додумать и обобщить то, на что натолкнула его реприза, а затем самому же дать этой мысли оценку, выряжаемую смехом.

Нельзя не согласиться с определением Н. Г. Чернышевского: «Ограничиваясь воспроизведением явлений жизни, художник удовлетворяет нашему любопытству или дает пособие нашим воспоминаниям о жизни. Но если он притом объясняет и судит воспроизведенные явления, он становится мыслителем, и его произведение к художественному своему достоинству присоединяет еще высшее значение — значение научное».

Многие разговорные произведения для цирка не только верно воспроизводят явления действительности, но объясняют и судят их.

Однако было бы ошибкой утверждать, что реприза приспособлена исключительно для осмеяния отрицательных явлений. Ее палитра значительно богаче. Еще в 20-х годах, например, наш зритель горячо аплодировал репризе, которой советский цирк отликнулся на китайскую революцию 1924—1927 годов. Реприза отталкивалась от хвастливой реплики Рыжего о том, что он объехал весь мир и знает множество языков, в том числе и китайский.

К л о у н. А как сказать по-китайски «человек»?

Р ы ж и й. Там.

К л о у н. А если два человека?

Р ы ж и й. Там-там.

К л о у н. А если три?

Р ы ж и й. Там-там-там.

К л о у н. А если сотни, тысячи, миллионы людей?

Р ы ж и й. Там-там, там-там-там, там-там-там-там… (Поет «Интернационал».)

Горячо принимаются зрителем репризы, обращенные к чувству советского патриотизма, национальной гордости советских людей. Зритель реагирует на них не смехом, а аплодисментами.

Коверный обращается к инспектору:

Взгляните, что я в комоде нашел.

И н с п е к т о р. Обыкновенная зажигалка.

К о в е р н ы й. Не обыкновенная, а историческая. Читайте — «сделано в США, именная — Джону Паркеру».

И н с п е к т о р. Как же она оказалась у вас в комоде?

К о в е р н ы й. Я сам из Архангельска. В восемнадцатом году, когда американцев попросили из нашего города, этот вояка впопыхах потерял свою зажигалку.

И н с п е к т о р. А что, если съездить в Америку и вернуть ему зажигалку? Джону Паркеру было бы приятно от нее прикурить, вспомнить свою молодость.

К о в е р н ы й. Зачем же ехать в Америку? Если этот вояка захочет вспомнить свою молодость, мы и отсюда дадим прикурить, (Реприза Б. Романова, октябрь 1957 г.)

Советский цирк повседневно откликается на наши достижения злободневными репризами. И в этих случаях, как и в предыдущих примерах, реприза строится на том же принципе неожиданного сближения отдаленных смысловых рядов:

«Много есть машин у нас,

Мчащихся в эфире:

Эту хвалят один раз,

А ТУ —104».

Едва мы успели разобраться в механизме художественной выразительности репризы, как нас поражает любопытное обстоятельство: ведь это прием, характерный не для одного только цирка. Конечно, в других литературных жанрах прием репризы используется не в такой обнаженной, лапидарно-парадоксальной форме, какой требует цирк. Однако несомненно, что любой литературный материал, будь то поэма Пушкина, стихотворение Тютчева, роман Толстого, в той или иной форме обращается подчас к приемам активного вовлечения читателя в процесс создания художественного образа, — приемам, которыми создаются репризы. Большая литература протягивает руку цирку.

МАРК ТРИВАС

Журнал «Советский цирк» сентябрь 1958 г

urokikino.ru