Северные территории России: города, народы, культура

Крайний Север — это северные территории России, расположенные за Полярным кругом. Его общая площадь составляет около 5 500 000 квадратных километров — это около одной трети от общей площади России. Формально эти северные территории включают в себя всю Якутию, Магаданскую область, Камчатский край и Мурманскую область, а также отдельные части и города Архангельской, Тюменской, Иркутской, Сахалинской областей, Республики Коми, Красноярского и Хабаровского края, а также все острова Северного Ледовитого океана, его морей, Берингова моря и Охотского.

Чем отличаются эти территории?

Из-за суровых условий в этом районе люди, которые там работают, традиционно получают от правительства право на более высокую заработную плату, чем работники других регионов. В результате климата и окружающей среды коренные народы этого района получили определенные генетические различия, которые позволяют им лучше справляться с окружающей средой региона. Своеобразием отличается и их культура.

Мурманск, Якутск, Петропавловск-Камчатский, Норильск, Новый Уренгой и Магадан являются крупнейшими городами русского Севера. Расположенный южнее Архангельск является крупнейшим среди городов и территорий, «приравненных» к Крайнему Северу.

Чукотка и ее особенности

Чукотский полуостров (Чукотский автономный округ) является малонаселенным регионом, имеющим обширные территории. Большинство людей в этом месте — оленеводы, рыбаки или шахтеры. Чукотка богата полезными ископаемыми, но многие из них лежат глубоко подо льдом или вечной мерзлотой, и их добыча обходится дорого.

Большая часть сельского населения выживает за счет оленеводства, охоты на китов и рыболовства. Городское население занято в горнодобывающей, административной, строительной, культурной работе, образовании, медицине и других профессиях. Чукотка — в основном бездорожная территория, а авиаперевозки — основной вид пассажирского трафика. Между некоторыми населенными пунктами, например, Эгвекинот-Юлтин (200 км), есть местные постоянные дороги. Когда достаточно холодно, на замерзших реках строятся зимники, чтобы соединить населенные пункты региона в единую сеть. Главный аэропорт — Угольный, расположенный рядом с Анадырем. Также осуществляются морские перевозки, но ледовая обстановка для этого слишком тяжелая, по крайней мере, на протяжении полугода.

Анадырь — столица Чукотского автономного округа. В нем имеются супермаркет, кинотеатр и крытый каток, а также новое жилье, построенное вместо советских многоквартирных домов. 10 500 жителей обогреваются через систему труб, по которым подается горячая вода.

Уникальный Якутск

Якутск, расположенный на реке Лене, на северных территориях России, — населенный пункт с населением 200 000 человек, построенный вокруг крупнейших мировых запасов алмазов, золота и нефти. Это столица республики Саха и единственный крупный город в мире, построенный в условиях вечной мерзлоты. Здания в нем возводятся на сваях, которые стоят вертикально и углубляются в землю на 10 метров. Это объясняется тем, что бетонный фундамент заставляет таять вечную мерзлоту, от чего происходит его наклон и провисание.

Полюс: холода

Оймякон (в 600 км к северо-востоку от Якутска) — самый холодный в мире населенный пункт. Согласно Книге рекордов Гиннесса, неофициально там была зарегистрирована температура -72 градуса. В 1933 году официально было зафиксировано -67 и -71 градус. В течение зимы ртутный столбик постоянно достигает -45… -50 градусов днем, и ночью обычно опускается до -60 С. Но даже при таких температурах оленеводы в этом районе выходят в тундру и пасут своих животных.

В Оймяконе так холодно, потому что он расположен даже не за полярным кругом. Города, находящиеся дальше к северу, не такие холодные, потому что они протянуты у моря. Даже замерзший Северный Ледовитый океан оказывает на землю согревающее влияние. Оймякон, с другой стороны, находится в сотнях километров от океана, и его окружают горы, которые не дают ветру уносить толстый слой холодного воздуха.

Северная погода

Самые холодные арктические температуры фиксируются не вокруг Северного полюса, а в Сибири. Это связано с тем, что океаны вокруг Северного полюса поглощают тепло летом и выделяют его зимой даже через снег и лед. Самое холодное место в северном полушарии – Верхоянск и Оймякон, где средняя температура января — около -50 градусов. Эти населенные пункты расположены далеко внутри страны, поэтому они значительно холоднее, чем местность на Северном полюсе, потому что рядом с ними нет океанской воды, чтобы нагреть воздух.

Арктика не столь неблагоприятна, как думают большинство людей. В пределах Северного полярного круга отмечается слабый ветер. Метели и штормы обычно случаются только тогда, когда крупные воздушные массы проталкиваются сквозь местный воздух. Зимой воздух очень сухой, и на Северном полюсе выпадает меньше снега, чем в Сибири. В арктической тундре средняя годовая температура всего около -5 градусов, однако она может иногда понижаться до -60 градусов. Самая северная материковая точка территории России также расположена в Сибири. Это мыс Челюскин, который возвышается на полуострове Таймыр.

Растительность севера

Большая часть северных территорий и Арктики слишком холодная, чтобы деревья могли расти. Большая часть ландшафта покрыта безлесным ковром из растений, называемым тундрой, который часто простирается на многие километры и не прерывается, за исключением полос снега, луж воды и нагромождений скал. Большинство тундровых районов лежат в пределах Полярного круга.

Природа русского севера включает в себя низкорослый вереск, ивы, саксофраги и маки. В течение короткого арктического лета бывает достаточно солнца, влаги и теплого ветра, чтобы все растения могли сохраняться. Однако минералы, в которых нуждаются растения, находятся в недостаточном количестве, потому что камни обычно не выветриваются в почву. Самым богатым источником питательных веществ являются погибшие животные и растения. Часто можно обнаружить большие группы растений, растущих из останков мертвого оленя или лисицы.

Вечная мерзлота может наблюдаться до нескольких метров в глубину почвы. Она представляет собой подземные воды, смерзшиеся до состояния камня.

Жизнь и работа в холодном климате

Автомобили на многих российских северных территориях, особенно в Оймяконе и Якутске, часто используются всего пару лет. Ветровые стекла обычно двойные с воздухом между ними, чтобы они не становились непрозрачными от намерзшего льда. Иногда автомобильные шины замерзают так, что трескаются и распадаются на части, как стекло. Поэтому люди часто ездят группами, чтобы оказывать друг другу помощь в случае поломки автомобиля.

При -35 градусах прочность стали снижается, и конструкции из нее могут становиться хрупкими и разрушаться. Когда температура достигает -62 градусов, вода замерзает, прежде чем соприкоснуться с землей, влажная одежда ломается, как стекло, а обморожение лица может случиться за считаные минуты.

Проблема снабжения территорий

Несмотря на постоянное развитие северных территорий, все здесь стоит дорого, потому что доставляется из других регионов. Например, из пищевых продуктов ничего не выращивается. Единственное мясо местного производства — это животные, на которых охотятся, такие как олени, лоси и кролики. Для обогрева каждого дома зимой требуется семь грузовиков с дровами.

Особенности местных работ

Строительные работы продолжаются при низких температурах северных территорий. Раствор нагревается, поэтому кирпичи можно укладывать при температуре -45 градусов по Цельсию. Когда температура падает до -51, краны не работают должным образом. Для постройки дома используется горячая вода, чтобы растопить вечную мерзлоту, чтобы сваи могли опуститься на семь метров вниз. Когда почва замерзает, они крепко закрепляются в земле на глубине, которая летом не тает.

Добыча золота в вечной мерзлоте является двухлетней операцией. Первый год поверхность расплавляется, после чего заливается водой, которая замерзает приблизительно до двух метров в глубину. Изолированная этим верхним слоем льда, подземная вода продолжает оттаивать в начале зимы. Следующей весной лед взрывают, и начинается добыча.

Население данных регионов

В Сибири, на Дальнем Востоке и в Арктике насчитывается около 40 коренных этнических групп. Большинство из них традиционно были шаманистами и скотоводами-кочевниками. Долгое время они проживали группами с небольшим количеством людей и мигрировали на большие расстояния. На юге северных территорий они пасли овец, лошадей и крупный рогатый скот. Те, кто проживал севернее, разводили оленей. Некоторые из них были также рыбаками, ловцами китов и охотниками. Немногие из них имели письменные языки.

Народы русского Севера и Арктики говорят на десятках уральского, тюрко-татарского и палеосиберайнского и многих других диалектов, причем русский язык служит языком общения.

Сибирь насчитывает четыре основных экокультурных района:

- Западная Сибирь, равнинный сельскохозяйственный район и место проживания относительно русифицированных групп, таких как ненцы, коми, манси и ханты.

- Южная Сибирь с ее крупными промышленными и горнодобывающими объектами, процент национальных меньшинств здесь очень маленький.

- Восточно-центральный район, где проживают традиционные коневоды, такие как буряты, тувинцы и якуты.

- Дальний Восток с самыми северными народами Евразии — эскимосами, чукчами и нивхами.

Культура Сибирского региона во многом определяется взаимодействием русских и других славян с коренными сибирскими группами. Традиционно существует высокая степень смешанных браков между различными нацменьшинствами между собой и с русскими. Коренные народы наиболее часто проживают в сельской местности и тундре, в то время как русские и другие славяне преобладают в крупных городах.

Люди, живущие в Арктике

Территории Арктики известны своим чрезвычайно суровым климатом. Жители Крайнего Севера, работающие там, получают дополнительную оплату, называемую «северной надбавкой», а также другие льготы, включая дополнительный отпуск и жилищные льготы.

Арктика непригодна для выращивания овощей и зерновых культур, а материалов для строительства домов здесь мало. Тем не менее многие этнические группы, включая ненцев и эскимосов, достаточно комфортно живут в этих местах. Эти люди живут за счет ловли рыбы, других морских животных, разведения оленей и охоты. Они традиционно строят дома изо льда, дерна или шкур животных.

Глобальное потепление и население

Исчезновение арктического льда — это очень неблагоприятное явление для животных, таких как тюлени, моржи и белые медведи, которые используют летний лед для охоты и питания, а также для выхода из воды. Таяние также затрагивает и такое население Севера, как инуиты, которые зависят от этих животных, чтобы поддерживать свой традиционный образ жизни.

Глобальное потепление, таким образом, может положить конец традиционному образу жизни коренных жителей Арктики. Таяние льда затрудняет охоту, а также уменьшает популяцию животных, на которых охотятся люди. Некоторые охотники тонут, провалившись под лед.

Коренные народы этих мест нуждаются в том, чтобы лед был достаточно толстым, чтобы выдерживать сани, отягощенные пойманными моржами, тюленями или даже тушами китов. Если охотник проваливается сквозь лед и его нечем согреть сразу же, он может умереть от переохлаждения или потерять конечности от обморожения.

Культурные особенности

Народные виды спорта, которыми занимаются жители северных территорий, включают в себя метание лассо (применяя стиль, используемый для поимки оленей), тройной прыжок с места, прыжки на санях, катание на лыжах, метание топора. Проводятся даже соревнования, подобные десятиборью, для тех, кто хорошо занимается спортом. Общепринятые спортивные единоборства в основном не практикуются.

Некоторые народы на севере также играют в хоккей без коньков, используя замороженные комки жира вместо шайбы. В больших играх нет судей. Игроки придерживаются жесткой позиции следования правилам и разрешения споров между собой.

Регулярно проводятся соревнования, в которых принимают участие ненцы, ханты, коми и другие народности. Игровые танцы тоже практикуются некоторыми сибирскими нацменьшинствами.

fb.ru

2 История заселения малыми народами северной территории России

Малые народы, все вместе насчитывают не более 300 тыс. человек, а принадлежат они почти к десяти группам языков: саамы, ханты и манси – к финно-угорской; ненцы, селькупы, нганасаны, энцы – к самодийской; долганы – к тюркской; эвенки, эвены, негидальцы, ороки, орочи, нанайцы, удэгейцы и ульчи – к тунгусо-маньчжурской. Чукчи, коряки, ительмены говорят на языках чукотско-камчатской семьи, эскимосы и алеуты – эскимосско-алеутской, а языки юкагиров, кетов считаются изолированными, т. е. не входят ни в одну семью [7]. (Приложение 2)

2.1 Народы финно-угорской языковой группы

Финно-угорская языковая группа входит в состав Уральско – юкагирской языковой семьи и к ней относят народы: саамы, вепсы, ижорцы, карелы, ненцы, ханты и манси.

Саамы проживают преимущественно на территории Мурманской области. По-видимому, саамы — потомки древнейшего населения Северной Европы, хотя существует мнение об их переселении с востока. Для исследователей наибольшую загадку представляет происхождение саамов, поскольку саамский и прибалтийско-финские языки восходят к общему языку-основе, но антропологически саамы относятся к другому типу (уральский тип), чем прибалтийско-финские народы, говорящие на языках, находящихся к ним в наиболее близком родстве, но главным образом имеющие балтийский тип. Для разрешения этого противоречия с XIX века было выдвинуто много гипотез.

Саамский народ, вероятнее всего, происходит от финно-угорского населения. Предположительно в 1500—1000-х гг. до н. э. начинается отделение протосаамов от единой общности носителей языка-основы, когда предки прибалтийских финнов под балтийским и позднее германским влиянием стали переходить к оседлому образу жизни земледельцев и скотоводов, в то время как предки саамов на территории Карелии ассимилировали автохтонное население Фенноскандии.

Саамский народ, по всей вероятности, образовался путём слияния многих этнических групп. На это указывают антропологические и генетически различия между живущими на различных территориях этническими группам саамов. Генетические исследования последних лет выявили у современных саамов общие черты с потомками древнего населения Атлантического побережья ледникового периода — современных баскови берберов. Таких генетических признаков не обнаружено у более южных групп Севера Европы. Из Карелии саамы мигрировали всё дальше на север, спасаясь от распространяющейся карельской колонизации и, предположительно, от обложения данью. Вслед за мигрировавшими стадами диких северных оленей предки саамов, самое позднее в течение I тыс. н. э., постепенно вышли к побережью Северного Ледовитого океана и добрались до территорий своего нынешнего проживания. Одновременно они начали переходить к разведению одомашненных северных оленей, но значительной степени этот процесс достигает только к XVI веку.

Их история в течение последних полутора тысячелетий представляет собой, с одной стороны, медленное отступление под натиском других народов, а с другой стороны, их история является составной частью истории наций и народов, имеющих свою государственность в которых важная роль отводится обложению саамов данью [8]. Необходимым условием оленеводства являлось то, что саамы кочевали с места на место, перегоняя стада оленей с зимних пастбищ на летние. Практически переходу через государственные границы ничто не препятствовало. Основу саамского общества составляла общность семей, которые объединялись на принципах совместного владения землей, дававшей им средства для существования. Земли выделялась по семьям или по родам.

Рисунок 2.1 Динамика численности народа саамов 1897 – 2010 гг. (составлена автором по материалам [9]).

Ижорцы. Первое упоминание об Ижоре встречается во второй половине XII века, где говорится о язычниках, которые полстолетия спустя уже признавались в Европе сильным и даже опасным народом. Именно с XIII века в русских летописях появляются первые упоминания об Ижоре. В этом же веке Ижорская земля под впервые упоминается в Ливонской хронике. На рассвете июльского дня 1240 года старейшина Ижорской земли, находясь в дозоре, обнаружил шведскую флотилию и спешно послал доложить обо всем Александру, будущему Невскому.

Очевидно, что в это время ижорцы были ещё весьма близки этнически и культурно с карелами проживавшими на Карельском перешейке и в Северном Приладожье, севернее ареала предположительного распространения ижорцев, и это сходство сохранялось до XVI века [9]. Довольно точные данные о примерной численности населения Ижорской земли впервые зафиксированы в Писцовой книге 1500 года, однако этническая принадлежность жителей при переписи не показывалась. Традиционно считается, что жителями Карельского и Ореховецкого уездов, в большинстве имевшие русские имена и прозвища русского и карельского звучания, являлись православными ижорцами и карелами. Очевидно, граница между этими этническими группами проходила где-то на Карельском перешейке, и, возможно, совпадала с границей Ореховецкого и Карельского уездов.

В 1611 году этой территорией завладела Швеция. За 100 лет вхождения данной территории в состав Швеции многие ижорцы покинули свои селения. Лишь в 1721 году Пётр I после победы над Швецией включил этот край в Петербургскую губернию Российского государства. В конце XVIII, начале XIX веков русские учёные начинают фиксировать этно-конфессиональный состав населения ижорских земель, тогда уже вошедших в Петербургскую губернию. В частности, к северу и к югу от Петербурга фиксируется наличие православных жителей, этнически близких финнам — лютеранам — основному населению этой территории [10].

Вепсы. В настоящее время учёные не могут окончательно решить вопрос о генезисе вепского этноса. Полагают, что по происхождению вепсы связаны с формированием других прибалтийско-финских народов и что они обособились от них, вероятно, во 2-й пол. 1 тыс. н. э., а к концу этого тыс. расселились в юго-восточном Приладожье. Курганные могильники X—XIII веков можно определить как древневепские. Полагают, что наиболее ранние упоминания о вепсах относятся к VI веку н. э. Русские летописи с XI века называют этот народ весью. Русские писцовые книги, жития святых и другие источники чаще знают древних вепсов под именем чудь. В межозерье между Онежским и Ладожским озёрами вепсы жили с конца 1 тысячелетия, постепенно перемещаясь на восток. Некоторые группы вепсов покидали межозерье и сливались с иными этносами.В 1920—30-е годы в местах компактного проживания народа были созданы вепские национальные районы, а также вепские сельские советы и колхозы.

В начале 1930-х годов началось внедрение преподавания вепского языка и ряда учебных предметов на этом языке в начальной школе, появились учебники вепсского языка на основе латинской графики. В 1938 году вепскоязычные книги были сожжены, а учителя и другие общественные деятели арестованы и высланы из родных мест. С 1950-х годов в результате усиления миграционных процессов и связанного с ними распространением экзогамных браков ускорился процесс ассимиляции вепсов. Около половины вепсов обосновалось в городах [11].

Ненцы. История ненцев в XVII-XIX вв. богата военными конфликтами. В 1761 году была проведена перепись ясачных инородцев, а в 1822 — введен в действие «Устав об управлении инородцами».

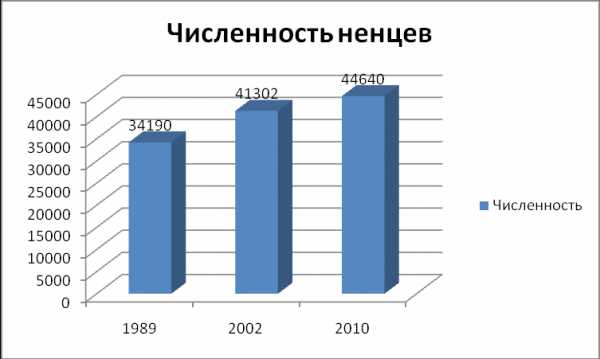

Чрезмерные месячные поборы, самоуправство русской администрации неоднократно приводили к бунтам, сопровождавшимся разгромом русских укреплений, наиболее известно восстание ненцев в 1825-1839 гг. В результате военных побед над ненцами в XVIII в. первой половине XIX в. область расселения тундровых ненцев значительно расширилась. К концу XIX в. территория расселения ненцев стабилизировалась, а их численность возросла по сравнению с концом XVII в. примерно вдвое. В течение всего советского периода общая численность ненцев, по данным переписей, также устойчиво возрастала.

Сегодня ненцы – наиболее крупный из коренных народов российского Севера. Доля ненцев, считающих язык своей национальности родным, постепенно снижается, но всё же остается более высокой, чем у большинства других народов Севера.

Рисунок 2.2 Численность народов ненцев 1989, 2002, 2010 гг. (составлен автором по материалам [9]).

В 1989 г. 18,1% ненцев признавали родным языком русский, а в целом свободно владели русским языком, 79,8% ненцев – таким образом, ещё существует достаточно заметная часть языкового коллектива, адекватное общение с которой может обеспечить только знание ненецкого языка. Типичным оказывается сохранение прочных ненецких речевых навыков у молодёжи, хотя для значительной её части основным средством коммуникации стал русский язык (как и у других народов Севера). Определенную позитивную роль играет преподавание ненецкого языка в школе, популяризация национальной культуры в средствах массовой информации, деятельность ненецких литераторов. Но в первую очередь относительно благоприятная языковая ситуация связана с тем, что оленеводство – экономическая основа ненецкой культуры – в целом смогло сохраниться в традиционной форме вопреки всем разрушительным тенденциям советской эпохи. Этот вид производственной деятельности целиком остался в ведении коренного населения [12].

Ханты — коренной малочисленный угорский народ, проживающий на севере Западной Сибири. Выделяются три этнографические группы хантов: северные, южные и восточные, причём южные ханты смешались с русским и татарским населением. Предки хантов проникли с юга в низовья Оби и заселили территории современных Ханты-мансийского и южные районы Ямало-ненецкого автономных округов, а с конца I тысячелетия на основе смешения аборигенов и пришлых угорских племён начался этногенез хантов. Ханты называли себя больше по рекам, например «люди Конды, «народ Оби».

Северные ханты. Генезис их культуры археологи связывают о усть-полуйской культурой, локализованной в бассейне р. Обь от устъя Иртыша до Обской губы. Это северная, таежная промысловая культура, многие традиции которой, не следуют современные северные ханты. С середины II тыс. н.э. северные ханты испытали сильное влияние ненецкой оленеводческой культуры. В зоне непосредственных территориальные контактов, ханты частично подверглись ассимиляции со стороны тундровых ненцев.

Южные ханты. Расселяются вверх от устья Иртыша. Это территория южной тайги, лесостепи и степи и в культурном плане более тяготеет у югу. В их формировании и последующем этнокультурном развитии, значительную роль сыграло южное лесостепное население, наслоившееся на общехантыйскую основу. Значительное влияние на южных хантов оказали русские.

Восточные ханты. Расселяются в Среднем Приобье и по притокам: Салым, Пим, Аган, Юган, Васюган. Эта группа в большей степени, чем другие, сохраняет северосибирские черта культуры, восходящие к уральскому населению — тягловое собаководство, долбленая лодки, преобладание распашной одежды, берестяная утварь, промысловая экономика. В пределах современной территории oбитания восточные ханты достаточно активно взаимодействовали с кетами и селькупами, чему способствовала принадлежность к одному хозяйственно-культурному типу. Таким образом, при наличии общих черт культуры, свойственных хантыйскому этносу, что связывается с ранними этапами их этногенеза и формирования уральской общности, в которую наряду с утрами входили предки кетов и самодийских народов, последующее культурное «расхождение», формирование этнографических групп, в большей степени определялось процессами этнокультурного взаимодействия с соседними народами. Манси – малочисленный народ в России коренное население Ханты-Мансийского Автономного округа. Ближайшие родственники хантов. Говорят на мансийском языке, но вследствие активной ассимиляции около 60 % используют в обиходе русский язык. Как этнос манси сложились в результате слияния местных племен уральской культуры и угорских племён, двигавшихся с юга через степи и лесостепи Западной Сибири и Северного Казахстана. Двухкомпонентность (сочетание культур таёжных охотников и рыболовов и степных кочевников-скотоводов) в культуре народа сохраняется и поныне. Первоначально манси жили на Урале и его западных склонах, но коми и русские в XI—XIV векахвытеснили их в Зауралье. Наиболее ранние контакты с русскими, в первую очередь сновгородцами, относятся к XI веку. С присоединением Сибири к Российскому государству в концеXVI века русская колонизация усилилась, и уже в конце XVII века численность русских превысила численность коренного населения. Манси постепенно вытеснялись на север и восток, частично ассимилировались, в XVIII веке были обращены в христианство. На этническое формирование манси повлияли различные народы.

В Вогульской пещере, расположенной вблизи посёлка Всеволодо-Вильва в Пермском крае были обнаружены следы пребывания вогулов. По мнению краеведов, пещера была капищем (языческим святилищем) манси, где проводились ритуальные обряды. В пещере были найдены медвежьи черепа со следами ударов каменных топоров и копий, черепки керамических сосудов, костяные и железные наконечники стрел, бронзовые бляшки пермского звериного стиля с изображением человека-лося, стоящего на ящере, серебряные и бронзовые украшения [13].

studfiles.net

Северный экономический район

Северный экономический район принадлежит к районам, развитие которых происходит в сложных природно-климатических условиях. Он расположен на территории Балтийского щита и севера Восточно-Европейской (Русской) равнины в зоне обширной Печорской низменности и Тиманского кряжа. Климатические и природные условия района обусловлены расположением значительной его территории в зоне крайнего севера и за полярным кругом (Кольский полуостров – Мурманская область и северная часть Карелии, Архангельская область и Республика Коми). Для этих широт характерны такие явления как «полярный день» и «полярная ночь». В середине зимы продолжительность полярной ночи на широте Северного полярного круга составляет 24 часа. На всей территории преобладает высокая влажность воздуха.Северный экономический район с севера на юг пересекает 4 почвенно-растительные зоны и подзоны: тундра, лесотундра, тайга (хвойные леса) и смешанные леса.

Лесные ресурсы

На территории Северного района сосредоточено более 40% лесных ресурсов европейской части России. Запасы древесины оцениваются более чем в 6 млрд. куб. м. Основную часть занимают хвойных породы тайги (сосна и ель). Лесная зона между Печорой и Уральскими горами включена в список мирового природного наследия ЮНЕСКО – первозданные леса Республики Коми.

Водные ресурсы

Северный экономический район располагает значительными водными ресурсами – более 500 кв. км, что составляет около 40% всех водных ресурсов европейской части Российской Федерации. Обширные территории заболочены по причине высокой влажности воздуха.

Наиболее крупные реки района – Печора, Северная Двина, Вычегда, Мезень, Онега. Северо-Двинская водная система, включая Северо-Двинский канал, соединяет бассейны рек Волги и Северной Двины, Белое море с Каспийским. Беломорско-Балтийский канал соединяет Белое море с Онежским озером и имеет выход к Балтийскому морю и Волго-Балтийскому водному пути. Наиболее крупные озера района – Ладожское и Онежское. Обширная речная сеть предоставляет возможность удобной транспортировки древесины, способствуя развитию лесоразработок. По морям бассейна Северного Ледовитого океана, омывающим территорию района, проходят морские транспортные пути внутреннего и международного значения.

Полезные ископаемые и нерудные ресурсы

Территория Северного экономического района богата сырьевыми ресурсами, прежде всего это нефть, природный газ, каменный уголь. Значительны запасы титанового сырья, железных и медных руд, редких металлов, бокситов, фосфатов, каменной и калийной солей.

На континентальной части Северного экономического района открыто более 20 месторождений нефти, крупнейшие из которых Усинское, Ухтинское, Возейское в Республике Коми. Месторождений природного газа насчитывается более 30, самое известное – Вуктыльское (Республика Коми), особенностью которого является наличие запасов конденсата, из которого можно получать более дешевый бензин, чем из нефти.

На территории Северного района находится Печорский угольный бассейн (Республика Коми и Ненецкий АО) площадью почти 100 тыс. кв. км с запасами угля свыше 300 млрд. тонн. Ценный коксующийся каменный уголь добывается подземным способом на Воркутинском и Воргашорском месторождениях (центр – Воркута, среднегодовая добыча 4,5 млн. тонн), на Интинском месторождении добывается энергетический уголь.

Запасы железных руд района оцениваются в более чем 3 млрд. тонн и составляют около 5% запасов Российской Федерации. Наиболее крупными месторождениями железной руды являются Костомукшское (Республика Карелия), Ковдорское и Оленегорское (Кольский полуостров).

Наиболее крупное месторождение титановых руд – Ярегское месторождение на территории Республики Коми, является одним из крупнейших в России. Разведано новое месторождение титана на реке Ухте, имеющее благоприятные горно-геологические условия для открытой добычи. Титаносодержащее сырье обнаружено также в Мурманской области, в этом же регионе расположены месторождения медно-никелевых руд. На Кольском полуострове освоены месторождения редких металлов: лития, цезия, циркония, тантала, ниобия, стронция.

В Архангельской области в 1980-м году открыто одно из крупнейших месторождений алмазов – Ломоносовское, с запасами алмазов до 128 млн. карат. Район имеет богатую сырьевую базу для производства ювелирных изделий: горный хрусталь, агаты, нефриты, яшма, родониты. Высококачественный агат добывается на мысе Чаичий и на Северном Тимане (Иевское месторождение). В реках Архангельской и Вологодской областей встречается речной жемчуг.

В Карелии имеются месторождения мрамора и гранита. Практически на всей территории Северного района присутствуют значительные запасы торфа, используемого в основном в качестве топлива и в сельском хозяйстве. Из других сырьевых ресурсов можно выделить высококачественную слюду, известняки, кирпичные и огнеупорные глины, кварцевые пески, доломиты, полевой шпат, апатиты, поваренную соль.

www.bankgorodov.ru

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

funer.ru

Северные территории — это… Что такое Северные территории?

- Северные территории

- — название, используемое в Японии по отношению к островам Кунашир (яп. Кунасири), Пико, или Ловцова (Бэнтон), Итуруп (Эторофу) с прилегающими островами Лебедя и Камень-Лев (Моэкэси), Шикотан, или Шпанберга (Сикотан), и группе островов Плоские (Хабомаи), к которой относятся острова Сигнальный (Кайгара), Танфильева (Суйсё), Юрий (Юри), Анучина (Акиюри), Зеленый (Сибоцу) и Полонского (Тараку) с прилегающими островами и скалами. Общая площадь всех названных островов составляет 5 тыс. кв. км. По российско-японским договорам 1855, 1875 и 1905 гг., в которых определялась межгосударственная граница, принадлежали Японии. Находятся под юрисдикцией России (СССР) с 1946 г. Являются предметом пограничных разногласий между Россией (СССР) и Японией. (Подробнее — см. Территориальная проблема.)

Япония от А до Я. Энциклопедия. EdwART. 2009.

Смотреть что такое «Северные территории» в других словарях:

Северные Марианские острова — Northern Mariana Islands (англ.) … Википедия

Северные тутчоне — Северные Тутчоны Современный ареал расселения и численность Всего: 1 600 человек терри … Википедия

СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА — СОДРУЖЕСТВО СЕВЕРНЫХ МАРИАНСКИХ ОСТРОВОВ Государство в западной части Тихого океана, в Микронезии. Территория 475 км2 (наиболее крупные острова Сайпан, Тиниан, Рота). Население (по оценке на 1998 год) составляет 66561 человек, средняя плотность… … Географическая энциклопедия

Северные Увалы — Координаты: Координаты … Википедия

Территории США — (англ. Territories of the United States) территории, находящиеся под управлением правительства США, но не являющиеся частью какого либо штата или округа Колумбия. Содержание 1 Классификация … Википедия

Северные Династии — Северные и Южные Династии (420 589) Южные Династии: Северные Династии: Лю Сун Южная Ци Лян Поздняя Лян Чэнь Северная Вэй Восточная Вэй Западная Вэй Северная Ци Северная Чжоу … Википедия

Северные Известняковые Альпы — Шнееберг (20 … Википедия

СЕВЕРНЫЕ МАРИАНСКИЕ ОСТРОВА — Содружество Северных Марианских Островов (Commonwealth of Nothern Mariana Island), государство в западной части Тихого ок., в Микронезии, в группе Марианских о вов. 475 км². Население ок. 45,4 тыс. человек (1993), главным образом микронезийцы … Большой Энциклопедический словарь

Северные крестовые походы — Крестовые походы Дата 1198 1411 Место Прибалтика, северо запад Руси … Википедия

Северные архонства — Северные архонтства принятое в практике императорского двора Византии VI VII веков название славянских княжеств севернее реки Дунай и Северного Причерноморья, которые Константинополь пытался поставить в зависимость от политики Империи. Для… … Википедия

dic.academic.ru

Проблемы развития северных территорий России

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Вятский

государственный

гуманитарный университет»

Факультет

управления

Кафедра

государственного и муниципального

управления и менеджмента

Курсовая работа

по дисциплине «Территориальная организация населения»

на тему «Проблемы развития северных территорий России «.

Киров

2011

Введение……………..

I. Краткая характеристика Северного экономического района……………5

II.

Особенности и факторы развития отраслей

Северного экономического региона…………………..

III. Актуальные проблемы и прогнозы развития экономики района ….28

IV.

Государственная политика на Севере …………………………

Заключение

…………………………

Библиографический

список …………………………

Приложения

…………………………

Введение

Север России является уникальным и специфическим регионом Российской Федерации. Северные территории играют ключевую роль в национальной экономике, в обеспечении безопасности и геополитических интересов России. Одновременно с этим Север находится в особой географической зоне, характеризующейся суровыми природно-климатическими условиями, накладывающими свой отпечаток на все сферы жизнедеятельности человека.

Северный экономический район принадлежит к районам, развитие которых происходит в сложных природно-климатических условиях. Однако по своему географическому положению, созданному экономическому потенциалу, запасам разведанных природных ресурсов и является важной частью народнохозяйственного комплекса страны.

Проблема

развития Севера России является очень

актуальной и одной из важнейших

социально-экономических

Целью данной курсовой работы является изучение Северного экономического региона и выяснение его основных проблем, а также определение государственной политики по данной проблеме.

Задачами работы является изучение характеристики Северного экономического региона, отраслей специализации, актуальных проблем в данном регионе, а в связи с этим и ознакомление с государственной политикой, проводимой по данным проблемам.

Предметом является регулирование развития северных территорий России.

Объектом в данной курсовой работе является Северный экономический регион.

При написании данной курсовой работы были использованы следующие методические пособия: нормативно-правовые акты, законы, учебная литература, монография, карты.

Автор

использовал методы сбора, систематизации

и анализа литературных, картографических

и статистических данных.

I. Краткая характеристика района исследования

1.1 Физико-географическое описание

В административном отношении к крайнему Северу относятся территории, расположенные в основном к северу от Полярного круга: большая часть районов Мурманской области, север Архангельской области, Ненецкий АО, северная часть республики Коми, Ямало-Ненецкий, Таймырский и Чукотский АО, север Красноярского края, и Республика Саха (Якутия), Магаданская область. [13] Местности, приравненные к районам Крайнего Севера занимают 64% площади РФ. Северный экономический район охватывает обширное пространство европейской части страны площадью 1500 тыс. км2, выходящее к Баренцеву и Белому морям Северного Ледовитого океана.

Площадь района 1466 тыс. кв. км. Численность населения 5889 тыс. чел. (Приложение 1).

Природная северная граница района исследования определена материковой сушей; южный рубеж Субарктики — южная граница редкостойной тайги, или тундролесья.

Ландшафты района исследования формируются в условиях:

- дефицита тепла;

- крайне непродолжительного вегетационного периода;

- почти повсеместного развития многолетней мерзлоты;

- высокой степени переувлажнённости.

Район исследования расположен в двух географических поясах — Субарктическом и Арктическом.

Северный экономический район охватывает обширное пространство европейской части страны. Имеет выход к Баренцеву и Белому морям Северного Ледовитого океана. Район находится в процессе активного хозяйственного освоения. Здесь сосредоточены крупные лесные и минерально-сырьевые ресурсы, удобно расположенные по отношению к основным индустриальным центрам европейской части страны. [4]

Густая речная сеть (Северная Двина с Вычегдой и Сухоной, Печора, Мезень и Онега), а в Карелии, кроме того, система больших и малых озер, соединенных между собой реками, протоками, каналами, благоприятствуют развитию лесоразработок, удобной водной транспортировке древесины к пунктам переработки и отгрузки лесопродукции в лесодефицитные районы европейской части России, а также на экспорт.

На территории района и,

Климат района весьма разнообразен. Обширные пространства Кольского полуострова, Архангельской области и республики Коми расположены за полярным кругом, в пределах вечной мерзлоты. Для большей части территории района характерен короткий вегетационный период, не превышающий 70-80 дней, что позволяет выращивать лишь отдельные виды овощей в закрытом грунте. В Вологодской области продолжительность вегетационного периода с температурами выше +5 достигает 120-160 дней и обеспечивает возможность успешно выращивать овощи, лен, пшеницу. [7, с.288]

Для всей территории района

характерна высокая влажность

воздуха и слабая

С севера на юг на территории района сменяются четыре почвенно-растительные зоны и подзоны: тундра, лесотундра, хвойная тайга и смешанные леса. Леса занимают почти 43,2% территории района, запасы древесины оцениваются в 5,0 млрд. м3. При широком распространении хвойных пород (ель и сосна) значительные площади занимают мелколиственные леса.

В тундре и лесотундре почвенный горизонт развит слабо. В пределах других почвенно-растительных зон распространены подзолистые, дерноволуговые и болотные почвы. Поймы рек богаты травами, составляющими естественную кормовую базу животноводства.

Основой

хозяйства Северного

1. Обширность территории и ее значительная протяженность вдоль Полярного круга;

2.

Экстремальные природные

3. Значительный и разнообразный природно-ресурсный потенциал;

4.

Слабая и неоднородная

5. Неравномерная заселенность и нехватка рабочей силы;

6. Неразвитость и растянутость коммуникационной системы;

Для

территории характерно заболачивание,

пестрота почвенно-растительного

В

широтном отношении ландшафты Субарктики

дифференцируются на арктические тундры,

типичные тундры, южные тундры, лесотундры

и редкостойные северные таежные

леса. Выделяются три типа субарктических

ландшафтов: восточно-европейско-

Специфика природных ландшафтов обуславливает появление на территории ряда природно-очаговых заболеваний, среди которых наибольшее распространение получили туляремия, опистархоз и др. Несмотря на суровые климатические условия ландшафты Арктики и Субарктики располагают разнообразными природными рекреационными ресурсами, которые определяют рекреационный потенциал территории.

Кроме

того, изменение геополитического положения

страны привело к тому, что северные

регионы стали практически единственным

выходом страны в атлантическую часть

Мирового океана.

stud24.ru