Смертная казнь в России: немного истории

Смертная казнь в России – особо тяжкий вид наказания. Во времена Древней Руси, а затем и на протяжении истории Российской империи карательные меры характеризовались жестокостью, основой их и была тяжелая смертная казнь.

Смертная казнь в Древней Руси могла возникнуть и законодательно закрепиться либо как кровная месть, либо вследствие влияния Византии. Стоит отметить, что первый официальный свод законов Древней Руси «Русская правда» не закреплял смертную казнь, но Краткая редакция этого документа закрепляла право кровной мести. Нужна ли смертная казнь в то время? Конечно же, нужна. Это было время беспредела с точки зрения закона, это было еще не единое государство без всеобщих прав, поэтому все регулировалось общинными нормами справедливости. К слову, кровную месть запретила Правда Ярославичей.

Смертная казнь в Древней Руси могла возникнуть и законодательно закрепиться либо как кровная месть, либо вследствие влияния Византии. Стоит отметить, что первый официальный свод законов Древней Руси «Русская правда» не закреплял смертную казнь, но Краткая редакция этого документа закрепляла право кровной мести. Нужна ли смертная казнь в то время? Конечно же, нужна. Это было время беспредела с точки зрения закона, это было еще не единое государство без всеобщих прав, поэтому все регулировалось общинными нормами справедливости. К слову, кровную месть запретила Правда Ярославичей.Но в 14 веке Двинская уставная грамота вновь ввела смертную казнь за такой вид преступления, как кража, но только если она совершена уже в 3-ий раз, а вот убийство не предусматривало такого жестокого наказания. Примерно через сто лет Псковская грамота добавляет к списку преступлений церковные хищения и государственную измену. Судебник Ивана Великого уже вводит смертную казнь за убийство таких лиц, как «свой господин» и иных высших лиц, также смертная казнь в России назначалась за клевету и различные религиозные преступления.

Следующий общий свод законов России был принят Иваном Грозным. Этот документ также не обошел стороной характеристику назначения смертной казни и определил, что смертная казнь – наиболее популярный вид наказания. Стоит отметить, что судебник Ивана Васильевича сделал смертную казнь публичной, то есть на открытом месте, плюс ко всему она должна была сопровождаться пытками.

Следующий общий свод законов России был принят Иваном Грозным. Этот документ также не обошел стороной характеристику назначения смертной казни и определил, что смертная казнь – наиболее популярный вид наказания. Стоит отметить, что судебник Ивана Васильевича сделал смертную казнь публичной, то есть на открытом месте, плюс ко всему она должна была сопровождаться пытками.В 18 веке это наказание было в своем расцвете, потому что увеличивался список преступлений, за которые назначалась казнь. Неудивительно, что пик смертной казни пришелся на царствование Петра 1. А вот его дочь временно заменила смертную казнь на ссылку на каторжные работы. Особо тяжкие преступления рассматривались только в Сенате, который и выносил приговор. Одним из самых известных смертных приговоров является приговор Емельяну Пугачеву и его соратникам. Он был казнен на виду у всех с помощью четвертования. Стоит отметить, что к четвертованию были приговорены Николаем 1 и участники восстания на Сенатской площади — декабристы, однако, этот жестокий метод заменили виселицей.

Нужна ли смертная казнь в России современной? Мнения на этот счет различны. Одни считают, что за некоторые виды преступлений смертная казнь просто необходима. Среди сторонников: ЛДПР, глава МВД Колокольцев и КПРФ. А вот противники этого вида наказания следующие: Владимир Путин, партия Справедливая Россия и Дмитрий Медведев.

Смертная казнь в России в наше время не применяется. На нее наложен мораторий. Однако история нашей страны показывает, насколько жесткими были правители и насколько грамотен был закон – он был единым для всех и к смертной казни приговаривались как крестьяне, так и дворяне.

fb.ru

История смертной казни в России — Старый Русский Топ

Впервые в истории русского государства смертная казнь законодательно была закреплена в 1398 году в Двинской уставной грамоте, юридически оформившей вхождение двинской земли в состав Московского государства. В ст. 5 этой грамоты говорилось: «Смертная казнь назначается в одном единственном случае – за кражу, совершенную в третий раз». Покровская судная грамота 1467 года значительно расширила случаи применения смертной казни. Это воровство в церкви, конокрадство, государственная измена, поджоги, совершенная в третий раз кража, убийство. Судебник Ивана III (1497 год) раздвинул границы дальше: разбой, повторная кража, клевета, убийство своего господина, измена, святотатство, кража холопов, поджог, государственные и религиозные преступления.

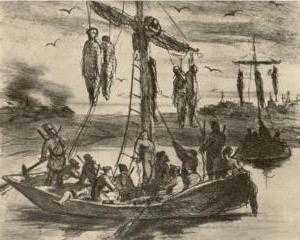

Судебник Ивана IV (1550 год) предусматривал смертную казнь за первую кражу, если вор пойман с поличным или в процессе пытки признался в содеянном; за вторую кражу и мошенничество, если преступник сознается; за разбой, душегубство, ябедничество, за убийство господина и др. Казни носили массовый характер. Смертная казнь подразделялась на обыкновенную и квалифицированную. К обыкновенной, или простой, относились отсечение головы, повешение и утопление. К квалифицированной казни – сожжение, четвертование, колесование, закапывание в землю по плечи и др.

При Иване Грозном стали применять кипячение в масле, вине или воде за государственную измену, четвертование – за оскорбление государя. В России ХVI-ХVII столетий высшая мера наказания угрожала за такие преступления, как ловля селедки, торговля целебным корнем ревеня, покупка беспошлинно мехов, неверное показание веса соли при взимании пошлин и др.

При Петре I смертная казнь применялась за 123 состава преступления. Ее процедура была унифицирована. Применялось три вида: аркебузирование (обезглавливание), расстрел, повешение. Аркебузирование для военнослужащих осуществлялось по немецкому образцу — мечом на плахе или на бревне, а не топором, как было до Петра I.

Во времена Анны Иоанновны система наказаний включала утопление, отрубание головы, повешение, колесование, сожжение. Она могла применяться к лицу с 12-летнего возраста.

25 ноября 1741 года Елизавета Петровна отменила смертную казнь. Но тюрьмы были переполнены, и в 1754 году смертная казнь стала применяться вновь.

За время 34-хлетнего правления Екатерины II известно всего три случая приведения в исполнение казни, самый известный – публичная казнь Емельяна Пугачева.

При Александре I смертная казнь применялась нечасто. За 25 лет его правления казнено 24 человека.

Николай I начал свое правление с казни пяти декабристов.

На протяжении 26 лет правления Александра II не было приведено в исполнение ни одного смертного приговора – они заменялись ссылкой, каторгой, пожизненным заключением. В 1883 и 1885 годах казнено было по одному человеку. В 1889 году – 3, в 1890 году – 2 человека. Всего в 1805-1905 годах было казнено около 300 человек (с 1891 года высшая мера не использовалась ни разу).

Все изменили революции: в 1905-1906 годах было расстреляно около 4 тысяч человек. Но Четвертая Дума вновь упразднила смертную казнь в 1917 году. О том же заявили и большевики, придя к власти. Но начался «красный террор»: заложников расстреливали просто по классовому признаку.

26 мая 1947 года Сталин отменил смертную казнь, но оставались ГУЛАГ и НКВД. В начале 1950-х годов смертная казнь была Сталиным же восстановлена.

В СССР высшая мера наказания (а именно расстрел) применялась за государственные преступления (измена Родине, шпионаж), умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах и некоторые особо тяжкие преступления — постоянно; и за дезертирство, уклонение от воинской службы, отказ от исполнения приказа начальника, насилие — в военное время.

С 1962 года смертная казнь стала применяться и за экономические преступления, например, «валютные махинации». С 1962 по 1990 годы было расстреляно 24 тысячи человек.

В новой России применение смертной казни было резко сокращено: с 1991 по 1996 годы исполнены 163 приговора.

В мае 1996 года президент Ельцин издал указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». Одним из условий, необходимых для того, чтобы страна могла быть членом Совета, является согласие с «протоколом № 6» Совета от 1983 года об отмене смертной казни.

2 сентября 1996 года был расстрелян последний смертник в РФ. По некоторым данным, это был серийный убийца и каннибал Головкин.

После этого казнь отменили де-факто: ее по закону нельзя применять, пока президент не рассмотрит прошение о помиловании, а Борис Ельцин просто перестал их рассматривать.

В феврале 1999 году КС отменил казнь в России и де-юре: объявил казни неконституционными в отсутствие судов присяжных на всей территории страны. Согласно УК РФ (ст. 44, 59) исключительная мера наказания может применяться (только к мужчинам от 18 до 65 лет) за убийства при отягчающих обстоятельствах при праве обвиняемого на рассмотрение его дела судом присяжных.

На устранение этой неопределенности 29 октября 2009 года в Конституционный суд РФ было направлено ходатайство Верховного Суда об официальном разъяснении постановления КС от 1999 года.

19 ноября 2009 года Конституционный суд РФ запретил применять смертную казнь в России и после 1 января 2010 года, когда истек введенный в стране мораторий на применение высшей меры наказания. Основанием для рассмотрения вопроса стало ходатайство Верховного суда РФ.

topru.org

История смертной казни в России

Впервые в истории русского государства смертная казнь законодательно была закреплена в 1398 году в Двинской уставной грамоте, юридически оформившей вхождение двинской земли в состав Московского государства. В ст. 5 этой грамоты говорилось: «Смертная казнь назначается в одном единственном случае – за кражу, совершенную в третий раз». Покровская судная грамота 1467 года значительно расширила случаи применения смертной казни. Это воровство в церкви, конокрадство, государственная измена, поджоги, совершенная в третий раз кража, убийство. Судебник Ивана III (1497 год) раздвинул границы дальше: разбой, повторная кража, клевета, убийство своего господина, измена, святотатство, кража холопов, поджог, государственные и религиозные преступления.

Судебник Ивана IV (1550 год) предусматривал смертную казнь за первую кражу, если вор пойман с поличным или в процессе пытки признался в содеянном; за вторую кражу и мошенничество, если преступник сознается; за разбой, душегубство, ябедничество, за убийство господина и др. Казни носили массовый характер. Смертная казнь подразделялась на обыкновенную и квалифицированную. К обыкновенной, или простой, относились отсечение головы, повешение и утопление. К квалифицированной казни – сожжение, четвертование, колесование, закапывание в землю по плечи и др.

При Иване Грозном стали применять кипячение в масле, вине или воде за государственную измену, четвертование – за оскорбление государя. В России ХVI-ХVII столетий высшая мера наказания угрожала за такие преступления, как ловля селедки, торговля целебным корнем ревеня, покупка беспошлинно мехов, неверное показание веса соли при взимании пошлин и др.

При Петре I смертная казнь применялась за 123 состава преступления. Ее процедура была унифицирована. Применялось три вида: аркебузирование (обезглавливание), расстрел, повешение. Аркебузирование для военнослужащих осуществлялось по немецкому образцу — мечом на плахе или на бревне, а не топором, как было до Петра I.

Во времена Анны Иоанновны система наказаний включала утопление, отрубание головы, повешение, колесование, сожжение. Она могла применяться к лицу с 12-летнего возраста.

25 ноября 1741 года Елизавета Петровна отменила смертную казнь. Но тюрьмы были переполнены, и в 1754 году смертная казнь стала применяться вновь.

За время 34-хлетнего правления Екатерины II известно всего три случая приведения в исполнение казни, самый известный – публичная казнь Емельяна Пугачева.

При Александре I смертная казнь применялась нечасто. За 25 лет его правления казнено 24 человека.

Николай I начал свое правление с казни пяти декабристов.

На протяжении 26 лет правления Александра II не было приведено в исполнение ни одного смертного приговора – они заменялись ссылкой, каторгой, пожизненным заключением. В 1883 и 1885 годах казнено было по одному человеку. В 1889 году – 3, в 1890 году – 2 человека. Всего в 1805-1905 годах было казнено около 300 человек (с 1891 года высшая мера не использовалась ни разу).

Все изменили революции: в 1905-1906 годах было расстреляно около 4 тысяч человек. Но Четвертая Дума вновь упразднила смертную казнь в 1917 году. О том же заявили и большевики, придя к власти. Но начался «красный террор»: заложников расстреливали просто по классовому признаку.

26 мая 1947 года Сталин отменил смертную казнь, но оставались ГУЛАГ и НКВД. В начале 1950-х годов смертная казнь была Сталиным же восстановлена.

В СССР высшая мера наказания (а именно расстрел) применялась за государственные преступления (измена Родине, шпионаж), умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах и некоторые особо тяжкие преступления — постоянно; и за дезертирство, уклонение от воинской службы, отказ от исполнения приказа начальника, насилие — в военное время.

С 1962 года смертная казнь стала применяться и за экономические преступления, например, «валютные махинации». С 1962 по 1990 годы было расстреляно 24 тысячи человек.

В новой России применение смертной казни было резко сокращено: с 1991 по 1996 годы исполнены 163 приговора.

В мае 1996 года президент Ельцин издал указ «О поэтапном сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет Европы». Одним из условий, необходимых для того, чтобы страна могла быть членом Совета, является согласие с «протоколом № 6» Совета от 1983 года об отмене смертной казни.

2 сентября 1996 года был расстрелян последний смертник в РФ. По некоторым данным, это был серийный убийца и каннибал Головкин.

После этого казнь отменили де-факто: ее по закону нельзя применять, пока президент не рассмотрит прошение о помиловании, а Борис Ельцин просто перестал их рассматривать.

В феврале 1999 году КС отменил казнь в России и де-юре: объявил казни неконституционными в отсутствие судов присяжных на всей территории страны. Согласно УК РФ (ст. 44, 59) исключительная мера наказания может применяться (только к мужчинам от 18 до 65 лет) за убийства при отягчающих обстоятельствах при праве обвиняемого на рассмотрение его дела судом присяжных.

На устранение этой неопределенности 29 октября 2009 года в Конституционный суд РФ было направлено ходатайство Верховного Суда об официальном разъяснении постановления КС от 1999 года.

19 ноября 2009 года Конституционный суд РФ запретил применять смертную казнь в России и после 1 января 2010 года, когда истек введенный в стране мораторий на применение высшей меры наказания. Основанием для рассмотрения вопроса стало ходатайство Верховного суда РФ.

politinform.su

Смертная казнь в истории Российского законодательства

Министерство образования и науки Российской Федерации

Московский открытый Юридический институт

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Смертная казнь в истории российского законодательства

Владивосток, 2009 г

План

Введение

Глава 1. История института смертной казни в дореволюционной России

1.1 Смертная казнь и ее место в системе уголовного наказания феодального права России (XI-XVII вв)

1.2 Формирование института смертной казни в России в первой половине XVIII века

1.3 Смертная казнь и ее место в карательной политике России (вторая половина XVIII века – середина XIX века)

Глава 2. Институт смертной казни в России в советский период

2.1 Становление смертной казни в законодательстве Советского государства в период с 1917 по 1922 год

2.2 Смертная казнь в Советском государстве в период от середины 20-х годов и до начала Великой Отечественной войны

2.3 Применение смертной казни в период от начала Великой Отечественной войны и до 1991года

Глава 3. Институт смертной казни в России в постсоветский период

3.1 Смертная казнь в России после принятия Конституции 1993 года

3.2 Казнить, нельзя помиловать

Заключение

Список литературы

Введение

Кардинальные перемены, происходящие в истории нашего государства в конце XX века, попытки строительства правового государства, демократизация всего общества, вступление России в Совет Европы вызвали необходимость пересмотра всей системы российского законодательства и приведения его в соответствие с общемировыми стандартами.

В настоящее время, когда многие государства отказались от применения смертной казни, проблема отмены этого наказания в нашей стране приобретает особую значимость. С одной стороны, стремление построения цивилизованного государства обязывает общество обратиться к идеям гуманизма, справедливости и отказаться от такого страшного наказания. К тому же, условия членства в международной европейской организации весьма категорично требуют этого. С другой, социально-экономическое положение, неблагоприятная криминогенная обстановка в стране (рост преступности вообще и увеличение количества особо тяжких преступлений в частности) и, как следствие, неодобрение такой идеи со стороны широких общественных слоев населения не позволяют Российской Федерации отказаться от исключительной меры наказания.

Главная цель моей работы состоит в том, чтобы на основе историко-правового анализа проследить процесс развития и применения института смертной казни в истории отечественного уголовного права и, учитывая современные тенденции и международные стандарты, сформулировать некоторые выводы и предложения, направленные на определение места этого института в системе современного российского законодательства.

В соответствии с обозначенной целью предполагаю решить следующие задачи:

-проанализировать основные нормативные документы, касающиеся смертной казни;

-изучить основные факторы, оказавшие воздействие на процесс развития института смертной казни на разных этапах истории России;

-определить место и роль смертной казни в системе уголовного наказания России;

— проанализировать аргументы сторонников и противников смертной казни.

Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в связи с институтом смертной казни и ее назначением как уголовного наказания.

Предметом исследования является система правовых норм, регулирующих общественные отношения, складывающиеся в процессе назначения смертной казни.

Методологическую основу моей работы составили общенаучные и частно — научные методы познания: диалектический, формально-логический, сравнительно-правовой, системно-структурный, историко-правовой и др. Исследование процесса зарождения и развития института смертной казни в истории государства и права России велось с позиций историзма, выражающегося в объективном анализе событий и фактов, в их гармоничной последовательности и взаимообусловленности.

Нормативными источниками исследования служили Конституция Российской Федерации и международные договоры Российской Федерации, уголовное, уголовно-исполнительное и уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации, постановление Конституционного суда Российской Федерации, постановление Пленума Верховного Суда СССР, уголовное законодательство СССР и дореволюционной России.

Теоретическую базу исследования составили научные труды российских ученых по общей теории права, уголовному, уголовно-исполнительному праву, криминологии.

При написании дипломной работы я опиралась также на труды современных исследователей государства и права, таких авторов как А.В. Малько, А.С. Михлин, В.А. Рогов.

Структура и объем работы определены уровнем разработанности проблемы, целью, задачами и логикой исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы. Выполнена на 66 страницах машинописного текста.

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в попытке обобщить историко-правовой материал, что дает возможность проследить и оценить процесс развития уголовно-правовой политики российского государства в целом и института смертной казни в частности, и позволяет выделить основные черты и особенности, охарактеризовать значимые тенденции их развития.

Глава 1. История института смертной казни в дореволюционной России

1.1 Смертная казнь и ее место в системе уголовного наказания феодального права России (XI-XVII вв.)

В древности смертная казнь не существовала как наказание, налагаемое государством, за совершение особо тяжких преступлений. В то время существовал обычай кровной мести, который служил общественным целям – сохранности, выживаемости рода. В основе кровной мести лежал принцип талиона: кровь за кровь, зуб за зуб.

Первоначально месть была проявлением животного инстинкта самосохранения, однако по мере повторения мести выработалось положение, суть которого заключалась в том, что, за обиду не только можно, но и должно мстить. По мере развития общественных отношений и разложения первобытнообщинного строя происходило ограничение права мести (суживался круг лиц, которым можно было мстить, и которые могут мстить, ограничивались сроки мщения). [1]

В условиях становления и развития раннефеодального государства кровная месть не могла больше выполнять своих функций, поскольку несла в себе стихийность и произвол частного лица. Кроме того, государство претендовало на единоличное применение мер принуждения по отношению к нарушителям.

В Краткой редакции «Русской Правды» законодательно было закреплено право кровной мести за убийство, при этом, строго определялся круг родственников, участвующих в ней: «Убьет муж мужа, то мстить брату брата, или сынове отца, либо отцу сына, или брату-чаду, либо сестрину сынове»[2] . В этой статье также закреплялся обычай денежного выкупа в случае отсутствия законных мстителей: «Аще не будет кто мьстя, то 40 гривен за голову»[3] .

Окончательная отмена кровной мести произошла в начале 50-х годов XI века на междукняжеском съезде и в XII веке была законодательно оформлена в Пространной редакции «Русской Правды». Денежный выкуп, который уплачивал убийца, состоял из двух частей: виры и головничества. Вира шла в пользу князя, в его казну, а головничество предназначалось родственникам потерпевшего.[4]

Кровная месть выполняла свои функции и была востребована в обществе равных. Каждый имел равное право на защиту своих прав, кровная месть отвечала интересам всего общества, так как была единственным средством охраны индивида от преступных посягательств.

С появлением имущественного неравенства былая монолитность членов общества исчезает. Класс имущих, получая преимущество над неимущими, не мог быть удовлетворен кровной местью, которая ставила всех в равное положение. Представители его были готовы выкупить свою жизнь, так как сделать это для них было гораздо легче, чем беднейшим сородичам. Постепенно, сложился обычай денежных выкупов.

Таким образом, ограничение, а затем и отмена кровной мести явилось результатом закономерного объективного процесса общественно-экономического развития, эволюции воззрения на преступление и наказание.

Хотя, смертная казнь возникла из института кровной мести, между ними существует огромное различие. Н.П. Загоскин дает следующую характеристику смертной казни и кровной мести: «Между обоими понятиями нет никаких точек соприкосновения, кроме факта лишения и в том и в другом случае преступника жизни. В основе кровавой мести начало частного возмездия, в основе смертной казни лежит требование публичного возмездия, вызываемое предполагаемыми интересами государственной безопасности, стремлением восстановить общественный мир, нарушенный злою волею преступника. При кровавой мести преследование преступника — дело частное, при смертной казни оно является делом публичным, государственным. Кровавая месть допускает возможность примирения, мировой сделки мстителя с преступником; в смертной казни такого частного примирения быть не может, но может совершиться лишь помилование преступника самою, преследующею его, общественной властью».[5]

Социально-экономические особенности периода укрепления и развития Московского централизованного государства, дальнейшее закрепощение крестьян и усиление классовой борьбы повлияла на репрессивность уголовно-правовых норм. «Русская правда» еще не предусматривала смертную казнь, в качестве меры наказания, предписываемой непосредственно приговором суда.

В 1389 году в Двинской уставной грамоте впервые на Руси была санкционирована смертная казнь. Она назначалась только за одно преступление — кражу, совершенную в третий раз «… уличит въ третьи, ино повъесити…».[6]

mirznanii.com