ГЛАВА 3. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Люди находятся в постоянном движении, а общество — в развитии. Совокупность социальных перемещений людей в обществе, т.е. изменений их статуса, называется социальной мобильностью.Эта тема интересовала человечество с давних пор. Неожиданное возвышение человека или его внезапное падение — излюбленный сюжет народных сказок: хитроумный нищий вдруг становится богачом, бедный принц — королем, а трудолюбивая Золушка выходит замуж за принца, повысив тем самым свой статус и престиж.

Однако история человечества складывается не столько из индивидуальных судеб, сколько из движения больших социальных групп. На смену земельной аристократии приходит финансовая буржуазия, малоквалифицированные профессии вытесняются из современного производства представителями так называемых белых воротничков— инженерами, программистами, операторами роботизированных комплексов. Войны и революции перекраивали социальную структуру общества, поднимая на вершину пирамиды одних и опуская других. Подобные изменения произошли в российском обществе после Октябрьской революции 1917 г. Происходят они и сегодня, когда на смену партийной элите приходит бизнес-элита.

Между восхождением и нисхождением существует известная асимметрия, все хотят подниматься и никто не хочет опускаться по социальной лестнице. Как правило, восхождение —явление добровольное, а нисхождение- принудительное.

Исследования показывают, что обладатели высших статусов предпочитают для себя и своих детей высокие позиции, но и обладатели низких желают того же самого для себя и своих детей. Так вот и получается в человеческом обществе: все стремятся наверх и никто — вниз.

В этой главе мы рассмотрим сущность, причины, типологию, механизмы, каналы социальной мобильности,а так- же факторы,

влияющие на нее.

Классификация мобильности.

Существуют два основных видасоциальной мобильности — межпоколенная и внутрипоколенная и два основныхтипа — вертикальная и горизонтальная. Они, в свою очередь, распадаются на подвиды и подтипы„которые тесно связаны друг с другом.

Межпоколенная мобильностьпредполагает, что дети достигают более высокой социальной позиции либо опускаются на более низкую ступеньку, чем их родители. Пример: сын шахтера становится инженером.

Внутрнпоколенная мобильностьимеет место там, где один и тот же индивид, вне сравнения с отцом, на протяжении жизни несколько раз меняет социальные позиции. Иначе она называется социальной карьерой. Пример: токарь становится инженером, а затем начальником цеха, директором завода, министром машиностроительной отрасли.

Первый вид мобильности относится к долговременным, а второй — к кратковременным процессам. В первом случае социологов больше интересует межклассовая мобильность, а во втором — перемещение из сферы физического труда в сферу умственного.

Вертикальная мобильностьподразумевает перемещение из одной страты (сословия, класса, касты) в другую.

В зависимости от направления перемещения существуют восходящая мобильность(социальный подъем, движение вверх) и нисходящая мобильность(социальный спуск, движение вниз).

Повышение в должности — пример восходящей мобильности, увольнение, разжалование — пример нисходящей.

Горизонтальная мобильностьподразумевает переход индивида из одной социальной группы в другую, расположенную на одном и том же уровне.

Примером служат перемещение из православной в католическую религиозную группу, из одного гражданства в другое, из одной семьи (родительской) в другую (свою собственную, вновь образованную), из одной профессии в другую. Подобные движения происходят без заметного изменения социального положения в вертикальном направлении.

Разновидностью горизонтальной мобильности служит географическая мобильность. Она подразумевает не изменение статуса или группы, а перемещение из одного места в другое при сохранении прежнего статуса.

Примером выступает международный и межрегиональный туризм, переезд из города в деревню и обратно, переход с одного предприятия на другое.

Если к перемене места добавляется перемена статуса, то географическая мобильность превращается в миграцию.

Если деревенский житель приехал в город, чтобы навестить родственников, то это географическая мобильность. Если же он переселился в город на постоянное место жительства и нашел здесь работу, то это уже миграция. Он поменял профессию.

Можно проложить классификацию социальной мобильности по иным критериям. Так, например, различают:

• индивидуальную мобильность,когда перемещение вниз, вверх или по горизонтали происходит у каждого человека независимо от других, и

• групповую мобильность,когда перемещения происходит коллективно, к примеру, после социальной революции старый класс уступает господствующие позиции новому классу.

Индивидуальная мобильность и групповая мобильность определенным образом связаны с приписываемым и достигаемым статусами. Как вы думаете, индивидуальной мобильности больше соответствует приписываемый или достигаемый статус? (Попробуйте сначала разобраться в этом самостоятельно, а потом прочитайте главу до конца.)

Таковы главные виды, типы и формы (между этими терминами существенных различий нет) социальной мобильности. Кроме них, иногда выделяют организованную мобильность,

когда перемещение человека или целых групп вверх, вниз или по горизонтали управляется государством а) с согласия самих людей, б) без их согласия. К добровольнойорганизованной мобильности следует отнести так называемый социалистический оргнабор, общественные призывы на комсомольские стройки и т.п. К недобровольнойорганизованной мобильности можно отнести репатриацию (переселение) малых народов и раскулачивание в годы сталинизма.От организованной мобильности надо отличать структурную мобильность.Она вызвана изменениями в структуре народного хозяйства и происходит помимо воли и сознания отдельных индивидов. Скажем, исчезновение или сокращение отраслей или профессий приводит к перемещениям больших масс людей. В 50 — 70-е годы в СССРпроводилось сокращение малых деревень и их укрупнение.

Главные и неглавные виды (типы, формы) мобильности различаются так.

Главные видыхарактеризуют все или большинство обществ в любую историческую эпоху. Разумеется, интенсивность или объем мобильности не везде одинаковы.

Неглавные видымобильности присущи одним типам общества и не присущи другим. (Подыщите конкретные примеры в доказательство данного тезиса.)

Главные и неглавные виды (типы, формы) мобильности существуют в трех основных сферах общества — экономической, политической, профессиональной. Мобильность практически не происходит (за редким исключением) в демографической сфере и достаточно ограниченна в религиозной сфере. Действительно, мигрировать из мужчины в женщину невозможно, а переход из детского возраста в юношеский не относится к мобильности. Добровольное и насильственное изменение религии в человеческой истории происходило неоднократно. Достаточно вспомнить крещение Руси, обращение в христианскую веру индейцев после открытия Колумбом Америки. Однако такие события происходят нерегулярно. Они представляют интерес скорее для историков, нежели для социологов.

Обратимся теперь к конкретным видам и типам мобильности.

ГРУППОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

Она происходит там и тогда, где и когда повышается или понижается общественная значимость целого класса, сословия, касты, ранга, категории. Октябрьская революция привела к возвышению большевиков, прежде не имевших признанного высокого положения. Брахманы стали высшей кастой в результате длительной и упорной борьбы, а раньше они находились наравне с кшатриями. В Древней Греции после принятия конституции большинство людей были освобождены от рабства и поднялись по социальной лестнице, а многие их прежние хозяева опустились.

Переход власти от наследственной аристократии к плутократии (аристократии на принципах богатства) имел те же последствия. В 212 г.н.э. почти все население Римской империи получило статус римского гражданства. Благодаря этому огромные массы людей, ранее считавшихся неполноправными, повысили социальный статус. Нашествие варваров (гуннов и готов) нарушило социальную стратификацию Римской империи: один за другим исчезали старые аристократические роды, а им на смену приходили новые. Чужестранцы основывали новые династии и новую знать.

Как показал на огромном историческом материале П.Сорокин, причинами групповой мобильности служили следующие факторы:

• социальные революции;

• иностранные интервенции, нашествия;

• межгосударственные войны;

• гражданские войны;

• военные перевороты;

• смена политических режимов;

• замена старой конституции новой;

• крестьянские восстания;

• междоусобная борьба аристократических родов;

• создание империи.

Групповая мобильность имеет место там, где происходит изменение самой системы стратификации.

3.4. Индивидуальная мобильность:

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Социальная мобильность в США и бывшем СССР имеет как сходные, так и отличительные черты. Сходство объясняется тем, что обе страны — индустриально развитые державы, а различия объясняются своеобразием политического режима правления. Так, исследования американских и советских социологов, охватывающие примерно один и тот же период (70-е годы), но проведенные независимо друг от друга, дали одни и те же цифры: до 40% служащих и в США, и в России происходят из рабочих; и в США, и в России в социальную мобильность вовлечено более двух третей населения.

Подтверждается и другая закономерность: на социальную мобильность в обеих странах наибольшее влияние оказывает не профессия и образование отца, а собственные достижения сына в обучении. Чем выше образование, тем больше шансов продвинуться вверх по социальной лестнице.

И в США, и в России обнаружен другой любопытный факт: хорошо образованный сын рабочего имеет столько же шансов продвинуться, сколько плохо образованный выходец из средних классов, в частности служащих. Хотя второму могут помогать родители.

Своеобразие США заключается в большом потоке иммигрантов. Неквалифицированные работники — иммигранты, прибывающие в страну со всех частей света, занимают нижние ступеньки социальной лестницы, вытесняя или поторапливая с продвижением вверх коренных американцев. Тот же эффект оказывает миграция из села, причем не только в США, но и в России.

В обеих странах восходящая мобильность до сих пор в среднем на 20% превышала нисходящую. Но оба типа вертикальной мобильности по-своему уступали горизонтальной мобильности. Это означает следующее: в двух странах высок уровень мобильности (до 70 — 80% населения), но на 70% это горизонтальная мобильность — перемещение в границах одного и того же класса и даже слоя (страты).

Даже в США, где, согласно поверью, каждый метельщик может стать миллионером, сохраняет силу сделанное еще в 1927 г. П.Сорокиным заключение: большинство людей начинают свою трудовую карьеру на одинаковом с родителями социальном уровне и лишь очень немногим удается значительно продвинуться вперед. Иначе говоря, средний гражданин за жизнь перемещается на одну ступеньку вверх или вниз, редко кому удается шагнуть сразу на несколько ступеней.

Так, поднимаются из рабочих в верхний — средний класс 10% американцев, 7% японцев и голландцев, 9% англичан, 2% французов, немцев и датчан, 1% итальянцев. К факторам индивидуальной мобильности, т.е. причинам, позволяющим одному человеку достичь больших успехов, чем другому, социологи в обеих странах относят:

•социальный статус семьи;

•уровень получения образования;

•национальность;

•физические и умственные способности, внешние данные;

•получение воспитания;

•место жительства;

•выгодный брак.

Мобильные индивиды начинают социализацию в одном классе, а заканчивают в другом. Они буквально разрываются между несхожими культурами и стилями жизни. Они не знают, как себя вести, одеваться, разговаривать с точки зрения стандартов другого класса. Часто приспособление к новым условиям остается весьма поверхностным. Типичным примером является мольеровский мещанин во дворянстве. (Вспомните других литературных персонажей, которые иллюстрировали бы поверхностное усвоение манер поведения при перемещении из одного класса, слоя в другой.)

Во всех индустриально развитых странах женщинам продвинуться вверх сложнее, чем мужчинам. Часто они повышают свой социальный статус лишь благодаря вы- годному замужеству. Поэтому, устраиваясь на работу, женщины такой ориентации выбирают те профессии, где вероятнее всего найти «подходящего мужчину». Как вы думаете, что это за профессии или места работы? Приведите примеры из жизни или литературы, когда замужество выступало в роли «социального лифта» для женщин незнатного происхождения.

В течение советского периода наше общество представляло собой самое мобильное в мире общество наряду с Америкой. Доступное всем слоям бесплатное образование открывало перед каждым такие же возможности продвижения, какие существовали только в США. Нигде в мире элита общества за короткий срок не формировалась буквально из всех слоев общества. В конце этого периода мобильность замедлилась, но в 90-е годы снова возросла.

Самым динамичным советское общество было не только в плане образования и социальной мобильности, но и в области индустриального развития. Долгие годы СССР удерживало первые места по темпам индустриального прогресса. Все это признаки современного индустриального общества, которые выдвинули СССР, о чем писали западные социологи, в число лидирующих стран мира по темпам социальной мобильности.

Структурная мобильность

Новые вакансии в вертикальной мобильности открывает индустриализация. Развитие промышленности три столетия назад потребовало превращения крестьянства в пролетариат. На поздней стадии индустриализации рабочий класс стал самой многочисленной частью занятого населения. Основным фактором вертикальной мобильности являлась система образования.

Индустриализация связана не только с межклассовыми, но и с внутриклассовыми изменениями. На стадии конвейерного или массового производства в начале ХХ века преобладающей группой оставались мало- и неквалифицированные рабочие. Механизация, а затем автоматизация потребовали расширения рядов квалифицированных и высококвалифицированных рабочих. В 50-е годы в развитых странах 40% рабочих были мало- или неквалифицированными. В 1966 г. таких осталось 20%.

По мере того, как сокращался неквалифицированный труд, росли потребности в служащих, менеджерах, бизнесменах. Сфера промышленного и сельскохозяйственного труда сужалась, а сфера обслуживания и управления расширялась.

В индустриальном обществе структура народного хозяйства определяет мобильность. Иными словами, профессиональная

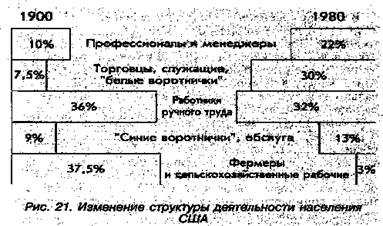

мобильность в США, Англии, России или Японии зависит не от индивидуальных особенностей людей, а от структурных особенностей экономики, отношения отраслей и происходящих здесь сдвигов. Количество занятых в сельском хозяйстве США сократилось с 1900 по 1980 г. в 10 раз. Мелкие фермеры превратились в респектабельный класс мелких буржуа, а сельскохозяйственные рабочие пополняли ряды рабочего класса. Страта профессионалов и менеджеров за тот период удвоилась. Численность торговых работников и клерков увеличилась в 4 раза.

Подобные трансформации характерны для современных обществ: от фермы к фабрике на ранних стадиях индустриализации и от фабрики к офису — на поздних. Сегодня в развитых странах свыше 50% рабочей силы заняты умственным трудом в сравнении с 10 — 15% в начале века.

В течение этого столетия в индустриальных странах сокращались вакансии рабочих специальностей и расширялись в сфере управления. Но управленческие вакансии заполнялись представителями не рабочих, а среднего класса. Тем не менее, количество управленческих профессий росло быстрее, чем увеличивалось количество детей в среднем классе, способных заполнить их. Образовавшийся в 50-е годы вакуум частично заполняла рабочая молодежь. Это стало возможным благодаря доступности для рядовых американцев высшего образования.

В развитых капиталистических странах индустриализация завершилась раньше, чем в бывших социалистических (СССР, ГДР,Венгрия, Болгария и др.). Отставание не могло не сказаться на характере социальной мобильности: в капиталистических странах доля руководителей и интеллигенции — выходцев из рабочих и крестьян — составляет одну треть, а в бывших социалистических странах — три четверти. В странах типа Англии, давно прошедших стадии индустриализации, доля рабочих крестьянского происхождения очень низка, здесь больше так называемых потомственных рабочих. Напротив, в восточноевропейских странах эта доля очень высока и достигает порой 50%.

Именно благодаря структурной мобильности два противоположных полюса профессиональной пирамиды оказались наименее подвижными. В бывших социалистических странах самыми закрытыми были два слоя — слой высших руководителей и расположенный внизу пирамиды слой подсобных рабочих — слои, заполняющие самую престижную и самую не престижную сферы деятельности. (Попробуйте самостоятельно ответить на вопрос «почему?» )

infopedia.su

3. Индивидуальная и групповая мобильность

Классификация социальной мобильности может быть проведена и по иным критериям. Так, например, различают индивидуальную мобильность, когда перемещения вниз, вверх или по горизонтали происходят у индивида независимо от других, и групповую мобильность, когда перемещения происходят коллективно, к примеру после социальной революции старый господствующий класс уступает свои позиции новому господствующему классу. Индивидуальная мобильность присуща демократическим цивилизованным государствам. Групповая мобильность — болезненный процесс, следствие социальных катастроф.

4. Стихийная и организованная мобильность

На других основаниях мобильность может классифицироваться, скажем, на стихийную или организованную. Примером стихийной мобильности могут служить перемещения с целью заработка жителей ближнего зарубежья в крупные города России. Организованная мобильность (перемещения человека или целых групп вверх, вниз или по горизонтали) управляется государством. Эти перемещения могут осуществляться: а) с согласия самих людей, б) без их согласия.

5

Примером организованной добровольной мобильности в советское время могут служить перемещения молодежи из разных городов и сел на комсомольские стройки, освоение целинных земель и т.п. Примером организованной недобровольной мобильности может служить репатриация (переселение) чеченцев и ингушей в годы войны с немецким нацизмом.

5. Структурная мобильность

От организованной мобильности следует отличать структурную мобильность. Она вызвана изменениями в структуре народного хозяйства и происходит помимо воли и сознания отдельных индивидов. Скажем, исчезновение или сокращение отраслей или профессий приводит к перемещениям больших масс людей.

Виды (типы, формы) мобильности могут быть главные и неглавные. Главные виды характеризуют все или большинство обществ в любую историческую эпоху. Неглавные виды мобильности присущи одним типам общества и не присущи другим.

6. Система показателей социальной мобильности

Вертикальная социальная мобильность измеряется при помощи двух главных показателей: дистанция мобильности и объем мобильности.

Дистанция мобильности — количество ступенек, на которые удалось подняться или пришлось спуститься индивидам. Нормальной дистанцией считается перемещение на одну-две ступени вверх или вниз. Большинство социальных перемещений происходит именно так. Ненормальная дистанция — неожиданный взлет на вершину социальной лестницы или падение к ее основанию.

Под объемами мобильности понимается число индивидов, которые переместились по социальной лестнице в вертикальном направлении за определенный промежуток времени. Объем, исчисляемый количеством переместившихся индивидов, называется абсолютным, а отношением этого количества по всему населению — относительным объемом и указывается в процентах. Совокупный объем, или масштаб мобильности, определяет количество перемещений по всем стратам вместе, а дифференцированный — по отдельным стратам, слоям, классам.

Степень мобильности в обществе определяется двумя факторами: диапазоном мобильности в обществе и условиями, которые позволяют людям перемещаться.

Диапазон мобильности (аmount mobiliti), который характеризует данное общество, зависит от того, какое количество различных статусов в нем существует. Чем больше статусов, тем больше у человека возможности переместиться из одного статуса в другой.

6

В традиционном обществе число высокостатусных позиций оставалось приблизительно постоянным, поэтому наблюдалась умеренная нисходящая мобильность отпрысков из высокостатусных семей.

Для феодального общества характерно очень малое количество вакансий на высокие должности для тех, кто обладал низким статусом. Некоторые социологи считают, что, вероятнее всего, здесь не было восходящей мобильности.

Индустриальное общество расширило диапазон мобильности. Для него характерно гораздо большее количество различных статусов.

Первым решающим фактором социальной мобильности является уровень развития экономики. В периоды экономических депрессий количество высокостатусных позиций сокращается, а низкостатусных расширяется, поэтому доминирует нисходящая мобильность. Она усиливается в те периоды, когда люди теряют свою работу и одновременно новые слои выходят на рынок труда. Напротив, в периоды активного экономического развития появляется множество новых высокостатусных позиций: Повышенный спрос на работников, которые должны занять их, является основной причиной восходящей мобильности.

studfiles.net

Интересное обществознание/Социальная мобильность — Викиучебник

Материал из Викиучебника — открытых книг для открытого мира

Социальная мобильность[править]

Сущность этого понятия.[править]

Рональд Рейган и Джордж Герберт Уокер Буш

Рональд Рейган и Джордж Герберт Уокер БушПример вертикальной мобильности – это переход человека с должности рядового школьного учителя на должность директора школы. Пример горизонтальной мобильности – это переход с должности учителя в одной школе на должность учителя в другой школе. Питирим Сорокин стал основателем теории социальной мобильности и назвал основные лифты вертикальной мобильности.

Групповая мобильность[править]

Лаврентий Павлович Берия

Выступление Барака Обамы в Нью-Гэмпшире.

Лаврентий Павлович Берия

Выступление Барака Обамы в Нью-Гэмпшире.  Сулейман 1 Великолепный

Сулейман 1 Великолепныйru.wikibooks.org

1. Социальная мобильность ее виды и типы.

2. Индивидуальная и групповая мобильность и факторы, влияющие на нее.

3. Каналы вертикальной мобильности (по П.Соро-кину).

4. Маргинальность и маргиналы.

5. Миграция и причины ее возникновения. Типы миграции.

1. Понятие “социальная мобильность” ввел в социологию известный русско-американский социолог П. Сорокин.

Под социальной мобильностью понимают совокупность социальных перемещений людей между различными позициями в иерархии социальной стратификации.

Существует два основных вида и два типа социальной мобильности.

К основным видам относят:

ü Межпоколенную мобильность, которая предполагает, что дети по отношению к своим родителям занимают более низкую или более высокую статусную позицию.

ü Внутрипоколенную мобильность, которая подразумевает, что один индивид на протяжении всей своей жизни несколько раз меняет статусные пози-

ции. У внутрипоколенной мобильности есть второе название — социальная карьера.

К основным типам социальной мобильности относят:

ü Вертикальную мобильность, которая подразумевает перемещение из одной страты в другую.

В зависимости от направления перемещения вертикальная мобильность может быть восходящей (движение вверх, пример: повышение в должности) и нисходящей (движение вниз, пример: разжалование). Вертикальная мобильность всегда предполагает изменение статуса индивида.

ü Горизонтальную мобильность, которая подразумевает переход индивида из одной социальной группы в другую, расположенную на том же уровне. При горизонтальной мобильности не происходит изменение статуса индивида.

Разновидностью горизонтальной мобильности является мобильность географическая.

Географическая мобильность предполагает перемещение индивида или группы из одного места в другое при сохранении прежнего статуса. Она может превратиться в миграцию, если к перемене места жительства индивида добавится перемена статуса.

2. Можно классифицировать социальную мобильность по иным критериям. Различают также:

ü Индивидуальную мобильность, когда социальные перемещения (вверх,

вниз по горизонтали) происходят у индивида независимо от других.

На индивидуальную мобильность влияют такие факторы как:

— социальный статус семьи;

— уровень получения образования;

— национальность;

— пол;

— физические и умственные способности;

— внешние данные;

— место жительства;

— выгодный брак и др.

Именно они являются причинами того, что один человек достигает больших

успехов, чем другой. Мобильный индивид начинает социализацию в одном классе, а заканчивает в другом.

ü Групповую мобильность — изменение положения социальной группы в системе социальной стратификации.

Причинами групповой мобильности, по мнению П. Сорокина, являются следующие факторы:

— социальные революции;

— военные перевороты;

— смена политических режимов;

— замена старой конституции, новой.

Групповая мобильность происходит тогда, когда повышается или понижается общественная значимость целого класса, сословия, касты, ранга, категории. И имеет место там, где происходит изменение самой системы стратификации.

3. Между стратами нет непроходимых границ, а существуют различные “лифты”, по которым индивиды перемещаются вверх или вниз, так считал П.Сорокин.

В качестве каналов социальной циркуляции используются социальные институты.

ü Армия как социальный институт функционирует в качестве канала вертикальной циркуляции в большей степени в военное время.

ü Церковь — является как нисходящим, так и восходящим каналом циркуляции.

ü Школа, под которой понимаются институты образования и воспитания. Во все века она служила мощным толчком для социального подъема индивидов.

ü Собственность, проявляющаяся в виде богатства и денег — именно они одни из самых простых и действенных способов социального продвижения.

ü Семья и брак становится каналом вертикальной мобильности в том случае, если в союз вступают представители различных социальных слоев.

4. Маргинальность (от французского marginal — побочный, на полях) является особым явлением социальной стратификации. Это понятие описывает положение больших социальных групп людей, занимающих положение «на границах» между стратами.

Маргиналы — это люди, покинувшие одну страту и не адаптировавшиеся к другой. Они находятся на границе двух культур, имеют некоторую идентификацию с каждой из них.

В ХХ веке Парк (основатель чикагской социологической школы США) выдвинул теорию маргиналов и маргинальных групп.

В России к явлению маргинальности впервые обратились в 1987 г. По мнению отечественных социологов, причиной возникновения маргинальных групп является переход общества от одной социально-экономической системы к другой. В России маргинализация охватывает огромные массы населения. Особая озабоченность вызвана увеличением количества стойких маргинальных социальных групп («бомжи», беженцы, беспризорные и т.д.) Но маргиналами могут быть вполне благополучные люди, не определившиеся в нынешней социальной структуре общества.

5. Миграция (от лат. migration — переселение) — смена места жительства, перемещение людей на иную территорию (регион, город, страна и т.д.)

В миграции обычно выделяют четыре вида: эпизодическую, маятниковую, сезонную и безвозвратную.

Важное значение для социального, экономического и демографического развития имеет безвозвратная миграция.

Государство прямо или косвенно воздействует на направление миграций.

Причины миграции могут носить политический, экономический, религиозный и криминальный характер.

Миграция заметно влияет на этнические процессы. В результате миграционного обмена различными этническими совокупностями происходят разнообразные взаимодействия в языке, быте, культуре.

Различают также иммиграцию и эмиграцию.

Миграция — перемещение населения внутри страны.

Эмиграция — выезд за пределы страны на постоянное место жительства или на длительное проживание.

Иммиграция — въезд в данную страну на постоянное место жительства или на длительное проживание.

38 социальные взаимосвязи

studfiles.net

Что такое социальная мобильность: примеры, факторы и типы

Что такое социальная мобильность? Очень много студентов рано или поздно начинают задаваться таким вопросом. И ответ на него достаточно прост – это изменение социального слоя. Это понятие очень просто выразить через два сходных – социальный лифт или более легкое, бытовое – карьера. В этой статье мы более детально рассмотрим понятие социальной мобильности, ее типы, факторы и другие категории этой темы.Вконтакте

Одноклассники

Мой мир

Понятие социальной мобильности

Для начала необходимо рассмотреть такое понятие, как социальная стратификация. Простым языком — структура общества. Каждый человек занимает какое-то место в этой структуре, имеет определенный статус, количество денег и так далее. Мобильность возникает тогда, когда меняется положение человека в обществе.

Социальная мобильность – примеры

За примерами далеко ходить не нужно. Когда человек начинал с обычного школьника, а стал студентом – пример социальной мобильности. Или человек 5 лет был без постоянного места жительства, а потом устроился на работу – пример социальной мобильности. И когда человек меняет профессию на аналогичную по статусу (например, фрилансер, занимающийся фотошопом и копирайтер) – это тоже пример мобильности.

Возможно, вы знаете пословицу «из грязи в князи», которая также выражает подмеченный народом переход из одного статуса в другой.

Типы социальной мобильности

Социальная мобильность бывает горизонтальной и вертикальной. Давайте более детально рассмотрим каждый вид.

Горизонтальная мобильность

Горизонтальная мобильность – это изменение социальной группы при сохранении того же социального статуса. Примеры горизонтальной мобильности — изменение религиозной общины или университета, в котором человек учится. Различают такие виды горизонтальной социальной мобильности:

- Индивидуальная. В этом случае человек самостоятельно переходит в другую социальную группу.

- Коллективная. Несколько человек переходит в другую группу. Например, группа друзей, которые работали в Макдональдс перешли работать на ту же должность в KFC. Место работы изменилось, но статус не поменялся.

- Географическая. В этом случае меняется местоположение человека с сохранением статуса. Например, фрилансер из деревни переезжает в город. Сюда же относится туризм международного или межрегионального уровня. Если человек, работающий в городе, во время отпуска едет на дачу, это тоже пример географической горизонтальной мобильности. Отдельно стоит выделить миграцию – переселение с одного места в другое на ПМЖ.

Вертикальная мобильность

Вертикальная мобильность – это то, о чем мечтает огромное количество людей. И точно так же иногда случается, что она вредит. Как так получается? А все очень просто. Но немного подержим интригу и дадим определение, которое вы логически могли вывести немного ранее. Если горизонтальная мобильность — это изменение социальной группы, работы, религии и так далее без изменения статуса, то вертикальная — то же самое, только с повышением статуса.

Вместе с тем, вертикальная мобильность может и не подразумевать изменения социальной группы. Человек может вырасти внутри нее. Например, он стал начальником среди своих расстроенных коллег.

Вертикальная мобильность бывает:

- Восходящая социальная мобильность. Это когда происходит рост статуса. Например, повышение.

- Нисходящая социальная мобильность. Соответственно, статус теряется. Например, человек стал бездомным.

Также выделяют такое понятие, как социальный лифт. Это такие очень быстрые социальные лестницы. Хотя многие исследователи не очень любят этот термин, потому что он не очень хорошо описывает специфику продвижения наверх. Тем не менее, социальные лифты существуют. Это такие структуры, в которых человек в любом случае достигнет высот, если будет ответственным исполнителем на протяжении многих лет. Пример социального лифта – армия, где звания даются за количество проведенных на службе лет.

Скоростные лестницы социальной мобильности

Это не совсем лифты, но уже не совсем лестницы. Человеку придется прикладывать усилия для того, чтобы пробиться наверх, но при этом не настолько интенсивные. Если говорить более приземленно, то это те факторы социальной мобильности, которые способствуют продвижению наверх в любом современном обществе. Вот они:

- Образование. Безусловно, высшее образование или крутые курсы по нужной специализации быстро дают результат. И сколько бы успешных людей ни говорило, что образование не имеет значения (вернее, они так не говорят, просто так многие интерпретируют. На самом деле, успешные люди говорят, что образование не является ключевым фактором успеха, но при этом остается очень важным), строчка «высшее образование и курсы по повышению квалификации» сделают свое дело.

- Капитал. Чем больше человек имеет денег, тем больше у него шансов начать прибыльный проект. Более того, сам факт владения капиталом уже характеризует человека, как более успешного, особенно в нашем обществе, где разрыв между богатыми и бедными просто колоссальный.

- Предпринимательство. Что греха таить, если человек имеет предпринимательскую жилку или ее достаточно развил, хотя таланта, на первый взгляд, было недостаточно, то у него больше шансов заработать тот же самый капитал. Кроме того, предприниматели являются очень полезными для общества людьми, которые нередко выводят его на новый уровень. Чего только стоят Стив Джобс и Илон Маск?

- Мастерство. К сожалению, в нашей стране даже мастерство не является настолько же существенным фактором социального успеха, как деньги или образование на бумажке. Если вы будете мастерским врачом, все равно шансов добиться успеха будет меньше, чем в Америке. А все потому, что у нас работникам не свойственно самим устанавливать цену. А добиваются именно те, кто сами определяют стоимость своих услуг. У нас неразвита культура продаж, а следовательно, и мастера не так богаты. Тем не менее, если вы своему делу уделите 10 тысяч часов, то шансов у вас все равно будет больше.

- Связи. Через объявления найти хорошую работу будет довольно нелегко. А вот если у вас положительные отношения с каким-то уже успешным человеком, то большая вероятность, что он вас «протащит» через несколько ступенек в социальной лестнице. Через связи намного проще решаются проблемы: ищутся инвесторы, работа и так далее. Кроме того, человек с большим количеством социальных связей более счастлив. Можно сказать, что связи – один из ключевых факторов успеха. Ведь для того, чтобы быть лидером в какой-то команде, необходимо с ней иметь хорошие отношения.

- Карьера. Здесь все понятно. Схема проста – необходимо понять систему, в которой вы работаете, изнутри, и найти лазейку, как продвинуться. Это честный способ, достаточно простой и быстрый.

- Репутация. Ну и безусловно, если вы сумели сделать хорошую репутацию, построить сильный персональный бренд, то люди начнут сами вас искать. Многие успешные бизнес-тренера даже во время отпуска терроризируются выгодными предложениями.

Таким образом, эти пункты, если им следовать, открывают много возможностей перед вами. Главное — начать действовать.

Примеры социальных лифтов

В качестве примеров социальных лифтов можно привести брак, армию, воспитание, подъем по религиозной организации и прочее. Вот полный список, приведенный Сорокиным:

- Армия.

- Религиозные организации. Что в предыдущем случае, что в этом, предусмотрено обязательное повышение в иерархической структуре по выслуге лет. Следовательно, продвижение происходит стабильно.

- Школа и образование. В древнем Китае стать правителем мог только хорошо учащийся человек, например. Сейчас роль не настолько большая этого лифта, но тоже довольно существенная. Знания ценились во все времена.

- Политика. В любой политической системе предусмотрены правила, как пройти наверх. Например, Брежнев был обычным рабочим, а стал Генсеком КПСС.

- Искусство. Хорошие художники, композиторы всегда имеют шансы добиться высот, хотя в некоторых случаях, уже после смерти. Здесь надо соблюдать баланс между собственными рвениями и уровня зрелости целевой аудитории. Многие просто не доросли до картин или музыки известных классиков.

- СМИ, газеты и так далее. Если деятельность человека положительно высвечена в СМИ, у него гораздо больше шансов пробиться на верха. Хотя сейчас скос идет в сторону социальных сетей. Так, Дональд Трамп смог стать президентом Америки благодаря социальным сетям, а вот СМИ, которые были за Хиллари Клинтон, так и не смогли оказать существенного влияния.

- Деньги. Они были существенным фактором социальной мобильности во все времена. Причем как восходящей, так и нисходящей.

- Брак. А многим удавалось повысить свой статус за счет вступления в удачный брак, что также можно считать социальным лифтом.

Не пропустите: понятие онтологии, ее проблемы и функции в философии.

Социальная мобильность в современном обществе

Сейчас открываются очень большие возможности перед людьми. Пробиться сейчас на вершину вообще просто. А все благодаря рыночной экономике и демократии. Современная политическая система в большинстве стран располагает к тому, чтобы люди становились успешными. Что касается наших реалий, все намного оптимистичнее, чем в советские времена, где фактическими единственными социальными лифтами была армия и партия, но хуже, чем в Америке в силу больших налоговых ставок, плохой конкуренции (очень много монополистов), высокие кредитные ставки для предпринимателей.Проблема российского законодательства в том, что предпринимателям нередко приходится балансировать на грани, чтобы пробиться в карьере. Но нельзя сказать, что это невозможно. Просто напрягаться придется значительно сильнее.

Примеры быстрой социальной мобильности

Существует огромное количество людей, которые смогли достаточно быстро добиться больших высот. Тем не менее, у каждого понятие «быстро» свое. Для кого-то успех за десять лет – это достаточно быстро (что объективно так), а для кого-то и два года является непозволительной роскошью.

Обычно когда люди ищут примеры людей, которые быстро добились успеха, надеются, что их пример покажет им, что необязательно что-то делать. Но это катастрофически не так. Работать придется, и много, и даже совершать кучу провальных попыток. Так, Томас Эдисон перед тем как сделать лампочку дешевой, перепробовал 10 тысяч различных комбинаций, его компания 3 года терпела убытки, и только на четвертый год он достиг ошеломительного успеха. Быстро ли это? Автор статьи считает, что да. Быстро достичь социального успеха возможно лишь в том случае, если совершать очень большое количество продуманных действий и попыток каждый день. А для этого нужна недюжинная сила воли.

Выводы

Итак, социальная мобильность – это изменение места в структуре общества. Причем по статусу человек может оставаться таким же (горизонтальная мобильность), выше или ниже (вертикальная мобильность). Лифт – это институт, в рамках которого становится доступным достаточно быстрое продвижение по лестнице успеха. Выделяют такие лифты, как армия, религия, семья, политика, образование и так далее. Факторы социальной мобильности – образование, деньги, предпринимательство, связи, мастерство, репутация и прочее.Типы социальной мобильности: горизонтальная и вертикальная (восходящая и нисходящая).

В последнее время характерна большая мобильность, нежели раньше, особенно на постсоветском пространстве, но еще есть куда идти. Особенности социальной мобильности таковы, что каждый может стать успешным, но не всегда – в желаемой сфере. Все зависит от общества, где человек хочет двигаться в восходящем направлении.

obrazovanie.guru

Индивидуальная и групповая мобильность — Мегаобучалка

Индивид может совершать свое восхождение на пирамиду социальных статусов благодаря собственным усилиям и личным достижениям. В этом случае говорят об индивидуальной мобильности.

Групповая мобильность происходит тогда, когда снижается или повышается статус целого класса, сословия, касты. Причинами групповой мобильности служат следующие факторы: социальные революции, иностранные интервенции, межгосударственные войны, военные перевороты, смена политических режимов, крестьянские восстания, борьба аристократических родов, создание империи.

Истории известно немало случаев, когда целые социальные группы вследствие каких-то событий резко изменяли свой статус. В результате изменяется и статус практически всех принадлежащих к этой группе индивидов. Сорокин приводит в качестве примера Октябрьскую революцию. В результате ее целый привилегированный класс дворянства совершил коллективное социальное нисхождение в 1920—1930 гг. Гордиться дворянским титулом и выставлять его на всеобщее обозрение в Советской России было не просто непрестижно, но и прямо-таки опасно для благополучия и самой жизни. Напротив, рабоче-крестьянское происхождение стало здесь признаком благонадежности и многим открывало дорогу к повышению социального статуса.

Понятие миграции

Миграция — это переселение людей из страны в страну, из одного района в другой, из города в деревню и обратно. Иными словами, это территориальные перемещения. Они бывают сезонными, зависящими от времени года, и маятниковыми, т. е. регулярными перемещениями. Различают также иммиграцию и эмиграцию. Миграция — перемещение населения внутри одной страны; эмиграция — выезд за пределы страны на длительный срок или постоянное проживание; иммиграция — въезд в страну на постоянный срок или на длительное проживание.

Таким образом, миграция относится к перемещениям людей в географическом пространстве и не имеет какого-то особого отношения к социальной мобильности, которая описывает передвижения субъектов в социальном пространстве.

Миграционные процессы могут осуществляться под влиянием различных факторов: стихийных природных факторов (землетрясений, наводнений, изменений экологического характера), этнических конфликтов, войн, неблагоприятной экономической ситуации, соответствующей политики (к примеру, политика индустриализации общества способствует миграции сельского населения в город) и т. д.

Решение задач расселения людей на новых местах жительства, обеспечение их трудоустройства, бытовых и культурных условий жизни — суть миграционной политики государства. Игнорирование подобных задач, отсутствие перспективной миграционной политики служат дополнительным источником социальных и политических конфликтов в обществе.

Лекция 2. СОЦИАЛЬНАЯ СТРАТИФИКАЦИЯ

Аннотация. В лекции выясняются главные факторы социальных различий людей в обществе, причины, типы и роль социальной дифференциации (расслоения) населения, понятия страты, класса, специфика стратификационных процессов в современной России, их статистические измерения.

План лекции:

1. Понятие социальной стратификации, ее факторы и последствия.

2. Теории социальной стратификации.

3. Исторические системы социальной стратификации.

4. Социальная мобильность.

5. Социально–стратификационные процессы в современной России.

1. Понятие социальной стратификации, ее факторы и последствия.

Даже не социологу видно, что люди в любом обществе различаются друг от друга не только по полу, возрасту, биофизическим и психологическим свойствам, но и по положению в обществе, имущественному состоянию, роду занятий, образу жизни, роли в экономике, социальной жизни. Эти различия обусловлены не индивидуальными свойствами того или иного человека, а принадлежностью к определенной социальной совокупности людей, имеющих некие общие признаки. В отличие от обыденного человека социолог классифицирует социальные различия, типологизирует их, фиксирует в определенных научных понятиях, выявляет их природу, место и роль в социетальной структуре общества14. Такими социологическими понятиями, прежде всего, являются «социальная общность», «социальная стратификация», «социальная дифференциация». При этом необходимо не только зафиксировать социальные различия в соответствующих понятиях, но и выявить их количественные (масштаб, численность, меру) и качественные характеристики (место в системе общества, роль).

Понятием «социальная общность» в социологии описывается некая социально значимая совокупность людей, имеющих общие признаки по их месту и роли в системе общества, по образу жизни и вступающих во взаимодействие с другими общностями, отличающимися от них. Индивиды включаются (объективно и субъективно) в различные социальные общности: кровно–родственные, территориальные, демографические (половые, возрастные), этнонациональные, социально–стратификационные. Любое общество, так или иначе, расслаивается на разнородные, но тем не менее взаимодействующие общности. Социологической закономерностью всех до сих пор существовавших и ныне существующих обществ является усложнение их дифференциации на все более и более разнородные и многообразные социальные общности и их интеграция в единую общественную систему.

Каждая социальная общность занимает особое место, выполняет свои специфические функции, обусловленные ее статусом, свойствами составляющих ее членов, историческим типом и состоянием общества, отношениями с другими общностями.

В многообразии социальных общностей социология особо выделяет стратификационные, т. е. те, различия между которыми создают неравенство между людьми по условиям и образу жизни, по социальным статусам и жизненным возможностям. Для описания дифференциации, расслоения общества на социально неравные общности социология использует понятие социальная стратификация. Термин «стратификация» происходит от латинского слова stratum – слой. Социальная страта – это массовая совокупность людей, сложившаяся на основе общности определенных условий жизнедеятельности, статуса и функций, отличающих ее от иной общности. Социальная стратификация – это расслоение общества на социально неравные страты, слои, общности. Не всякие социальные различия являются стратификационными. Инженер, агроном, врач социально отличаются друг от друга по роду занятий, профессии, знаниям. Но их различия не являются стратификационными. Они находятся в отношениях равенства, хоть и имеют различные профессии. «Социальные различия становятся социальной стратификацией тогда, когда люди иерархически располагаются в некотором измерении неравенства»15. Известный американский социолог Нейл Смелзер обращает внимание на связь стратификации «со способами, с помощью которых неравенство передается от одного поколения к другому; при этом формируются различные слои общества»16.

Социальная стратификация, таким образом, – это расслоение общества на некие относительно массовые неравные общности людей, каждая из которых имеет отличительные социально значимые черты. Следствием стратификации является не только социальное неравенство. В зависимости от нее в обществе складываются определенные типы взаимоотношений и взаимодействия между различными слоями населения в экономике, в политике, в культуре, а также способы жизнедеятельности. Экономические, да и просто житейские отношения рабочего и крестьянина существенно отличаются от их отношений и взаимодействий с инженером, тем более с бизнесменом. Различия отношений определяются не личностными, индивидуальными свойствами, а стратификационным положением, спецификой тех слоев, к которым принадлежат взаимодействующие социальные субъекты. Социальные различия между стратификационными слоями потенциально конфликтогенны, даже в условиях эффективного взаимодействия.

Социальная стратификация обусловлена и генерируется многими факторами. Французский социолог Эмиль Дюргейм доказывал, что исторически исходным фактором стратификации является общественное разделение труда. Устойчиво воспроизводимая занятость совокупностей людей в тех или иных сегментах, видах труда обуславливает не только различия между ними по сферам занятости, по типу, характеру социально–трудовых функций, но и внутригрупповую общность, и межгрупповые границы и механизмы межгрупповых отношений и взаимодействий. В ходе исторического процесса возрастает многообразие факторов стратификации – экономических, социально–ролевых, политических, социокультурных. В позднеиндустриальных обществах заметно усиливается стратифицирующее значение образования. Современный человек находится в очень сложном, часто конфликтном пересечении, переплетении стратификационных процессов: экономических, политико–правовых, социокультурных, символических.

2. Теории социальной стратификации

Многосложность социальной стратификации, ее факторов, динамики и последствий, многообразие ее типов, а также усложнение стратификационных структур общества обусловили собой возникновение нескольких социологических теорий, каждая из которых опирается на свою методологию, формулирует свои понятия, в свете которых анализирует и объясняет социальную реальность. Можно выделить наиболее распространенные из них в современной социологии.

1. Теория социально–классовой структуры. Ее центральные понятия: социальный класс, классовая структура общества, классовые отношения. Эту теорию обычно связывают с марксистской социологией. Однако понятие класса и классовой борьбы возникло раньше марксисткой теории. Но стратифицирующая роль классов в возникновении, развитии и углублении социального неравенства в борьбе за жизненные ресурсы и социальные статусы исследовались теоретически и на систематизированном эмпирическом материале К. Марксом и его последователями основательно и аргументированно. Понятием «класс» в марксистской социологии описывают большие, массовые группы людей, отличающиеся 1) по их месту в исторически определенной системе общественного производства, 2) по их отношению к средствам производства, 3) по их роли в общественной организации труда, 4) способам получения доли общественного богатства и 5) по ее размеру, объему17. Ведущим фактором социального расслоения общества и социального неравенства между различными классами является отношение к средствам производства (владение, использование, распоряжение средствами производства).

Особенность марксистского определения социального класса заключается в том, что оно акцентирует внимание не только на стратификационную роль владения/невладения средствами производства, но и на фактор общественного разделения труда, на функцию и место в экономике, а также на способах распределения общественного богатства и его доли, которая тем или иным способом достается разным классам.

Дифференциация общества на основе отношения к средствам производства (по формам и видам собственности) расслаивает население на неравные классы по критерию богатства и бедности, по доминирующей роли в экономике и политике, по ресурсам жизнеобеспечения, потребления. Потенциальная конфликтогенность такого расслоения при определенных условиях актуализируется в острой классовой борьбе. Классовое расслоение охватывает не только социально–политическое положение, но и является основой формирования и развития классового сознания.

Марксистская концепция социально–классовой структуры общества не исчерпывает всех исторически меняющихся оснований, факторов, процессов социальной стратификации. Ее критиковали в прошлом за односторонность экономического подхода. Критикуют сегодня за абсолютизацию классового подхода, который якобы малоприменим к современным социальным процессам. Однако классы как социально–экономические категории существуют во всех индустриальных странах и являются реальными субъектами социальной жизни. Они, конечно, видоизменились по сравнению с теми, что были в XIXи в первой половине ХХ века. Социально–экономические границы между классами, классовая самоидентификация стали менее четкими. Но основные социально–экономические признаки не распались. Классовый анализ социальной структуры общества и состава населения методологически приемлем и применяется к современной трансформирующейся России.

2. Теория социальной стратификации М. Вебера. В начале ХХ века немецкий социолог Макс Вебер выдвинул свою теорию стратификации, получившую широкое признание и развитие в западной социологии второй половины XXстолетия. Ее основные понятия: страта, стратификация, социальное неравенство, распределение доходов, социальный престиж, власть. М. Вебер считал, что общество дифференцируется на страты, отличающиеся друг от друга не только по экономическому положению (на что акцентировал внимание К. Маркс), но и по другим признакам: социальному престижу, властным ресурсам. Экономическое положение, статус, характеристики той или иной страты определяются богатством и доходами, которыми располагают люди, в нее так или иначе включенные. Неравномерность распределения богатства и доходов является источником и основой имущественного неравенства.

Но социальное неравенство не сводится к нему. Особое неравенство коренится в социальной престижности той страты, к которой люди принадлежат. М. Вебер ввел понятие статуса группы как меры ее престижности в сравнении с другими группами по показателям уважения, привилегий, стремления людей приблизиться к ней, включиться в нее.

В современных условиях наблюдается иерархия престижа различных профессиональных групп (например, чиновничества по сравнению с учительской интеллигенцией). В последние десятилетия явно усиливается стратификация по показателям так называемого престижного (символического) потребления.

Третий стратификационный фактор, по М. Веберу – власть, возможность той или иной страты (и ее представителей) влиять на решение жизненных проблем, используя политическую сферу. Ресурсы власти распределяются неравномерно. Это, прежде всего, зависит от типа общества, политической системы, места той или иной страты в ней, совокупности не только прав и свобод, которыми люди располагают, но и от уровня образования, материальных ресурсов.

Парадигма социальной стратификации М. Вебера дает возможность фиксировать, социологически измерять более многообразные социальные страты, а не столь массовые, как классы. Методологически ценно и указание на стратификационное значение престижа, власти. Первый стратификационный фактор (имущественное положение), выделенный М. Вебером, частично совпадает с 4–м и 5–м классобразующим фактором (признаком) в марксистской социологии, в которой он описан объемнее и конкретнее. М.Вебер обратил внимание на стратообразующую роль политических ресурсов, которыми обладает или не обладает та или иная страта, о чем у Маркса специально не упоминается. Но для него было очевидным: экономически господствующий класс господствует и политически, а политические ресурсы являются предметом классового взаимодействия, конфликтогенного по своей природе.

Марксова и веберовская парадигмы не только противостоят, но и взаимодополняют друг друга. И та, и другая фиксируют социальное неравенство как следствие стратификации.

3. Репутационная теория. В некоторых англосаксонских и других странах довольно широко распространена репутационная парадигма стратификации. Ее основоположник американский социолог Уильям Ллойд Уорнер (1898 – 1970). Основные понятия: репутация, класс, родовое происхождение, богатство, образование, интеллектуальный труд, физический труд, бедность.

Уорнер использует термин «класс» для обозначения совокупности людей, занимающих особую ступень на иерархической социальной лестнице. Критериями выделения того или иного класса является не только экономическое положение, но и происхождение членов класса, их образование, характер труда, занятость. По этим критериям, показателям на иерархической вертикали располагаются шесть классов:

- высший класс – совокупность очень богатых людей знатного происхождения;

- низший высший класс объединяет людей высокого достатка, но не знатного происхождения (не из аристократических родов). Уорнер отметил склонность этих классов кичиться, тщеславиться своим богатством (независимо от его происхождения) и знатностью независимо от богатства;

- высший средний класс – высокообразованные деловые люди, а также лица, занятые интеллектуальным трудом;

- низший средний класс – в основном мелкие чиновники (клерки), делопроизводители, банковские кассиры; по классификации Р. Миллса, «белые воротнички»;

- высший слой низшего класса – работники физического труда, рабочие, так называемые «синие воротнички»;

- низший слой низшего класса – бедные люди, хронические безработные, не имеющие устойчивых источников жизнеобеспечения.

Репутационная теория, построенная Уорнером на эмпирическом материале, описывает социальные слои (классы) в системе ранговых координат «верх–низ». Ее недостаток – некоторая нечеткость критериев принадлежности людей к тому или иному классу по шкале «верх–низ».

3. Исторические системы социальной стратификации

Человеческое общество не всегда расслаивалось на иерархически неравные социальные страты, хотя предпосылки этого процесса формировались в первобытном обществе (дифференциация ролей по полу, возрасту, некоторым функциям в регулировании внутриродовых отношений). Социальное неравенство стратификационных статусов и ролей – продукт длительного исторического развития. Оно формировалось и углублялось вследствие усложнения социумов, общественного производства, отношений собственности, социальных институтов. Вместе с тем, история человечества, по крайней мере, последние десять тысяч лет, представляет собой эволюцию и смену систем социальной стратификации.

Исторические типы общества (общественно–политических формаций, по К. Марксу) отличаются друг от друга не только способом производства материальных и духовных ценностей, своеобразием культуры и жизненного уклада, социальными институтами, но и спецификой стратификационной системы. Современное общество отличается от традиционного аграрного не только тем, что его экономика индустриальна, но и соответствующей стратификационной системой. Индустриальная цивилизация, возникая, создавала и соответствующую ей социально–стратификационную систему.

Социально–стратификационная система – это базовый способ расслоения на иерархически неравные страты, характерный для исторически сложившегося общества и определяющий взаимодействие между ними. Она обладает исторической устойчивостью и обуславливает свою совокупность страт и отношения между ними. Каждая система характеризуется своим типом и мерой неравенства людей. Ни одна социально–стратификационная система не является вечной. Приходит срок, сложившаяся система уступает новой, возникают новые слои, классы. Историческая смена социально–стратификационных систем – острый конфликтный и длительный процесс.

Обобщая данные исторической науки, современная социология выделяет четыре основные системы социальной стратификации: кастовая, рабовладельческая, сословная, классовая.

Кастовая система была характерна для колониальной Индии и остатки ее все еще наблюдаются и сегодня, хотя ее отменили в 1949 г. Древнеиндийское общество четко и строго расслаивалось по критерию ритуально–религиозной чистоты и происхождения на четыре иерархически неравные и закрытые касты (варны). Доступ к богатству, власти, престижу в обществе определяется принадлежностью к касте и ее рангом. Кастовые позиции индивидов жестко фиксированы от рождения и не меняются на протяжении всей его жизни. На верхней ступени кастовой иерархии – брахманы, им приписывается высшая ритуально–религиозная чистота, порода. Они не ограничены в доступе к любым жизненным ресурсам и обладают высшим авторитетом. Далее – вниз по иерархической вертикали – кшатрии, вайшьи, шудры (бедные крестьяне, рабочие) За пределами этих четырех каст (варн) – «неприкасаемые» (неприкасаемые буквально – в физическом и, прежде всего, в социальном смысле).

Кастовое неравенство обусловлено не экономическими или политическими факторами, а сложившимися в общественном сознании представлениями о разных уровнях ритульно–религиозной элитности. Наоборот, кастовое неравенство обуславливает экономическое и политическое неравенство.

Рабовладельческая стратификационная система возникла в процессе становления частной собственности и на ее основе. Социальное неравенство, свойственное ей, не только расслаивало общество на богатых и бедных или по сферам занятости, но и расчленяло его на рабов и рабовладельцев. Принцип частной собственности распространялся на человека. Раб – это собственность другого человека. Рабовладелец обладал абсолютной властью над рабом. Его право владеть рабом (понуждать его к определенной работе, продать, подвергнуть жестоким наказаниям, убить) закреплялось обычаями и юридическими законами. Раб не имел никаких прав на свою жизнь. Древнегреческий философ Аристотель (384–322 годы до нашей эры), фиксируя социальные отношения и статусы своего времени, считал рабов говорящими орудиями труда.

Рабовладельческая стратификационная система при всех ее разновидностях включала в себя три страты: рабы, рабовладельцы, свободные. Ее социально–экономическим основанием была жестокая эксплуатация труда рабов. Рабовладельческая система существовала в нескольких вариантах. В античной Греции за особые заслуги раб мог получить вольную, некоторые могли занимать должности писцов, надсмотрщиков и т. п. Но политических прав такой раб не имел. Наиболее жестокой формой рабовладения было плантаторство на юге США. На невольничьих рынках Восточной Африки покупали рабов или заманивали свободных людей, в трюмах кораблей вывозили на юг США. Сотни тысяч и миллионы людей, превращенных в рабов, погибали в пути; выживших ждал губительный труд на хлопковых плантациях. Рабовладение было отменено в США во второй половине 60–х годов XIXвека. В США длительное время рабовладельческая система сосуществовала с классовой, характерной для индустриального общества. Заметим: в России крепостное право было отменено в 1861 году.

Сословнаястратификационная система сложилась и существовала в Европе, включая Россию, во времена феодализма. Наблюдается и сегодня в ряде азиатских стран. Общество по этой системе расслаивается на слои не на основе религиозно–ритуальной чистоты, как в кастовой системе, и не на основе правового насилия, как в рабовладении, а на распределении прав и функциональных обязанностей в зависимости от родового происхождения («знатности») и дарованного верховным правителем статуса и звания. Страта, имеющая общепризнанные признаки по рождению ее членов и закрепленные в праве и обычае, определялась как соответствующее сословие. Сословная система многовариантна. Но обычно выделяют три группы сословий: духовенство, аристократия, простой народ (простонародье, третье сословие). Первые два сословия высшие; в средние века, вXV–XVIII, да и в началеXIXвека, они вели между собой борьбу: кто «верховнее». Духовенство – это, прежде всего и главным образом, высшие религиозно–церковные иерархи (епископы, митрополиты и т. п.). Аристократическое сословие составляли люди, имеющие знатное происхождение (герцоги, графы, бароны и т. п.). В западных странах существовал (в Великобритании существует до сих пор) обычай посвящения королем (как признание особых заслуг) отличившегося человека в аристократическое звание (чаще всего барона). Низшее сословие: ремесленники, купцы, крестьяне, рабочие.

В разных странах (и даже в одной и той же, но на разных этапах истории) состав каждого сословия имел свои специфику и конфигурацию. В России в XVIII–XIXвв. аристократическое сословие было многосословным: бояре, князья, дворянство (столбовое, пожалованное, мелкопоместное), высшее чиновничество. Низшее сословие (простонародье) было более «пестрым»: крепостные крестьяне (помещичьи и государственные), крестьяне, казачество, ремесленники, купечество, рабочие (пролетариат), разночинная интеллигенция. Каждое сословие и его составные слои выполняли четко определенные функции, вели свой образ жизни, имели свои представления о добре и зле, справедливом и несправедливом, чести и бесчестии. Регламентировались и способы, нормы, правила коммуникативного поведения.

Сословные системы разлагались при переходе к индустриальному обществу. Однако остатки ее сохраняются во многих странах (Великобритания, Германия, Япония и др.), хотя и не имеют того социального значения, как в прошлом.

Классоваясистема стратификации отличается от всех других, прежде всего тем, что индивид ни религиозными, ни политическими, ни правовыми механизмами не закреплялся пожизненно за какой–либо стратой. Он юридически подвижен в социальном пространстве. Его положение в обществе определяется социально–экономическими факторами: имущественным положением, сферой занятости, способом получения и размером дохода, социальной ролью. В зависимости от этих факторов у каждого класса формируются свои специфические интересы, позиции в экономике, в политике, складывается классовое сознание и отношение к другим классам и государству.

Различные социологические концепции по–разному определяют классовую структуру современных (индустриальных) обществ. С точки зрения марксистской социологии (и не только ее) выделяют следующие классы: буржуазия (несколько типов), рабочий класс (стратифицирован по профессиям, занятости), крестьянство (в ряде индустриальных стран – Швеция, Великобритания, Канада, США – оно исчезло и его место заняло фермерство). Другие социологические концепции выделяют классы по иерархии: верхний, средний, низший. Особое внимание обращают на средние слои – старые (средний и мелкий собственник) и новые (так называемые «белые воротнички»: специалисты, чиновники, менеджеры).

Последние десятилетия в индустриальных странах наблюдается сложная трансформация классовых структур. Растет доля средних слоев, крупномасштабные социальные общности (классы) дробятся, фрагментируются. Общество становится все более и более «ячеистым» по своей стратификационной структуре. Возрастает дифференцирующее значение уровня и культуры потребления. Сокращается доля лиц, занятых преимущественно физическим трудом. Возрастает роль и значение интеллектуального труда и его носителей.

4. Социальная мобильность

В обществе всегда происходят какие–то изменения, перемещения лиц в иерархическом социальном пространстве, изменения их статусов, положения, ролей. Кто–то получил высшее образование, кто–то успешно продвигается по служебной лестнице, кто–то переехал из Москвы в Воронеж, кто–то преумножил свой капитал, а кто–то разорился во время экономического кризиса. Для описания таких и других перемещений индивидов и групп социология использует понятие «социальная мобильность». Его ввел в научный оборот П. Сорокин во второй половине 20–х годов прошлого века. Социальная мобильность представляет собой перемещение индивидов и групп в исторически сложившейся системе социальной стратификации, а также в социальном и географическом пространстве.

Существует несколько типов социальной мобильности. По перемещениям в социальной иерархии выделяют вертикальную и горизонтальную мобильность. Вертикальная мобильность – перемещение вверх по лестнице социальных статусов (восходящая мобильность) или вниз (нисходящая). Факторы вертикальной мобильности многообразны: энергия, усилия индивида, прирост или сокращение материального достатка, капитала, образование (его значение возрастает сегодня), социальные связи (включая родственников, клановые, приятельские, коррупционные), возраст, а также сдвиги в социально–стратификационной и политической системе общества. Горизонтальная мобильность – это передвижение индивидов и групп в социально–горизонтальном пространстве без изменения статуса: переезд на постоянное место жительства из города в село или наоборот, из одного края в другой. Горизонтальная мобильность органически связана с миграцией населения. Наблюдается и сочетание вертикальной и горизонтальной мобильности (смешанный тип): человек переехал в другой город и получил повышение по должности или бизнесмен разорился и подался искать экономическое счастье в другие края.

В каждом поколении индивиды включаются в два типа социальной мобильности в зависимости от стратификационной структуры общества и личностных ресурсов. Статус индивида может повышаться или понижаться в рамках того поколения, в котором человек родился. Это – интрогенерационная (внутрипоколенческая) мобильность индивида. В этом отношении представляет социологический интерес исследование индивидуальной мобильности людей, родившихся в 80–х – 90–х годах ХХ века на крутом переделе российской истории, сравнение динамики их социальных позиций. Существует и межпоколенческая (интергенерационная) социальная мобильность, предполагающая сравнение позиций и стратификационных характеристик разных поколений (например, родителей и детей или нескольких поколений в роду).

В зависимости от размера той дистанции, которую индивид прошел в стратификационных процессах, можно фиксировать мобильность короткую (short–range) или длительную (long–range). В первом случае социальная мобильность характеризуется перемещением индивида на позицию близкую к изначальной (был инженером – стал старшим инженером). Во втором случае (long–range) индивид прошел длительный путь своей профессиональной карьеры (был инженером – стал министром, был олигархом – стал мелким собственником).

Социальная мобильность – важная социологическая категория. Она не только вскрывает перемещения, движения индивида и групп в стратификационной системе, но и характеризует социум, общество. Разные стратификационные системы имеют разные возможности социальной мобильности. Кастовая система вообще не допускает межкастовых перемещений. В рабовладельческой системе такие переходы чаще всего случайны. В сословной она существенно ограничена и перемещения чаще всего осуществляются по воле верховной власти. Классовая система более открыта и создает много векторов социальной мобильности. Но и она имеет свои ограничения. Сын рабочего может стать инженером, но его ресурсы и возможности long–rangeпо вертикали значительно меньше, чем у сына крупного чиновника или бизнесмена. Исторической закономерностью является расширение (трудное, часто конфликтное) пространства социальной и географической мобильности, нарастание многообразия ее форм, векторов, факторов.

5. Социально–стратификационные процессы в современной России

В каждой стране социально–стратификационные процессы, особенно в индустриальной цивилизации, развертываются и протекают, с одной стороны, по общим социологическим закономерностям, но с другой стороны, выявляются и специфические особенности. В США классовая система стратификации складывалась и развивалась несколько иначе, чем в Великобритании или Германии. Ей не предшествовала сословная система. В США намного дольше существовало рабовладение.

Россия несколько позже других европейских стран встала на путь индустриального развития. Сословная система стратификации сохранялась в ней дольше, чем в западных странах. Тем не менее, уже во второй половине XIXвека индустриальные факторы ее размывали. Особенно остро и конфликтно социально–стратификационные процессы развертывались в ХХ веке. Они находились под динамическим воздействием, с одной стороны, экономических факторов (прежде всего индустриальных), а с другой, – политики государства. Существенно сказались также разорительные последствия Первой мировой войны, гражданской войны 1918 – 1922 гг., Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

Перед Первой мировой войной, в 1913 году, в социальном составе населения России было 16 – 18 % рабочих, 14 – 16 % составляли буржуазия, крупные земельные собственники. Очень тонкой была «прослойка» интеллигенции (учителя, врачи, инженеры и т. п.). Более двух третей населения относилось к крестьянству18.

Первая мировая и гражданская войны разорили экономику (в первую очередь промышленность), дезорганизовали ранее сложившуюся классовую стратификационную систему, привели к деклассированию значительной части населения (прежде всего рабочего класса), резкому падению уровня и качества жизни. В составе населения СССР в 1924 году 8,5 % занимала промышленная и торговая буржуазия, фермеры (кулаки). Доля рабочего класса сократилась более чем в полтора раза и составила 10,4 %. Основная масса населения – это крестьяне–единоличники (не использующие, в отличие от кулаков, наёмный труд) и некооперированные кустари – 75,4 %. Появились кооперированные крестьяне и кустари–ремесленники – 1,3 % 19.

Советское правительство по инициативе В. И. Ленина для восстановления экономики ввело Новую Экономическую Политику (НЭП), допускавшую активность частного промышленного капитала (вопреки первоначальным установкам на его ликвидацию). Появился особый тип промышленных и торговых предпринимателей, так называемых нэпманов. К исходу 20–х годов прошлого века политика сменилась. Был взят курс на свертывание НЭП и на вытеснение частного предпринимательства и ликвидацию буржуазии как класса. В результате такой государственной политики (с ориентацией на построение социализма) доля буржуазии (нэпманов) к 1928 г. сократилась до 4,6 %. Однако сколько–либо значительно доля рабочего класса (классовая опора советской власти) не увеличилась и составила 12,4 % в массе населения. По–прежнему три четверти населения составляли крестьянство и кустари–одиночки. 5,2 % составляли служащие и интеллигенция (против 4,4 % в 1924 г.)20.

На рубеже 20 – 30 гг. ХХ столетия был взят курс на модернизацию промышленности и на коренное социальное переустройство сельского хозяйства (коллективизацию). Это был тяжелый процесс коренных социалистических преобразований всего общества с опорой только на собственные силы в условиях мирового экономического кризиса и надвигающейся войны. Произошли глубокие качественные сдвиги во всей социальной стратификационной системе. Ее статистические характеристики были выявлены в переписи населения 1939 г. Значительно увеличилась доля рабочего класса: в СССР она составила 33,7 %, в РСФСР – 36,4 %. Заметно повысился уровень его образования. Он был занят на предприятиях государственной собственности. Значительно расширился слой служащих и интеллигенции (главным образом учителя, врачи, инженеры). В 1939 г. в СССР он составил 16,5 %, в РСФСР – 17,2 %21. Крестьянство подверглось сложной социально–экономической трансформации и его доля в РСФСР сократилась до 43,9 %. Экономической основой его жизнедеятельности стала кооперативно–колхозная собственность. Перепись 1939 года зафиксировала и небольшую группу (2,69 % в СССР) крестьян–единоличников и некооперированных кустарей. Вне поля зрения официальной статистики находилась «трудовая армия» так называемого ГУЛАГа («особая страта» осужденных по различным статьям Уголовного кодекса), которая тоже участвовала в создании новой экономики.

В 1930–х годах в России, как и во всем СССР, социальная мобильность характеризовалась крайне противоречивыми процессами. Одновременно целые социальные слои падали в небытие, исчезали (буржуазия, частные предприниматели, кулаки). И вместе с тем, действовали социальные лифты, подымавшие широкие массы к активной трудовой деятельности, к образованию и культуре, к управлению государственными и общественными делами. Интенсивно развивалось образование как фактор восходящей вертикальной мобильности. Гарантировалось право на труд, исчезала безработица.

megaobuchalka.ru

сущность, разновидности, каналы, механизмы и факторы

Люди находятся в постоянном движении, а общество — в развитии. Поэтому одним из важных механизмов социальной стратификации является социальная мобильность. Впервые теория социальной мобильности была разработана и введена в научный оборот П.А.Сорокиным.

Социальная мобильность определяется как изменение индивидом, семьей, социальной группой места в социальной структуре общества. По существу это все перемещения личности, семьи, социальной группы в системе социальных связей.

Существуют два основных вида социальной мобильности — межпоколенная и внутрипоколенная, и два основных типа — вертикальная и горизонтальная. Они в свою очередь распадаются на подвиды и подтипы.

Межпоколенная мобильность предполагает, что дети достигают более высокой социальной позиции либо опускаются на более низкую ступеньку, чем их родители. Например, сын рабочего становится инженером.

Внутрипоколенная мобильность имеет место там, где один и тот же индивид на протяжении жизни несколько раз меняет социальные позиции. Иначе она называется социальной карьерой. Например, токарь становится инженером, затем начальником цеха, директором завода и т.д.

Вертикальная мобильность — это перемещение индивидов, социальных групп из одной страты (сословия, класса, касты) в другую, при котором существенно меняется их социальное положение. Если при этом происходит подъем по социальной лестнице, имеет место восходящая мобильность, если же социальный спуск, скольжение вниз — нисходящая мобильность. Повышение в должности — пример восходящей, а разжалование — нисходящей мобильности.

Горизонтальная мобильность — переход индивида или социальной группы от одной социальной позиции к другой, находящейся на том же уровне. Примером может быть переход из одной профессии в другую, при котором не происходит существенное изменение социального положения.

Разновидностью горизонтальной мобильности служит географическая мобильность. Она подразумевает простое перемещение из одного места в другое при сохранении прежнего статуса. Однако если к перемене места добавляется перемена статуса, то географическая мобильность превращается в миграцию.

Кроме того, различают индивидуальную и групповую мобильность. Групповая мобильность происходит там и тогда, где и когда повышается или понижается общественная значимость целого класса, сословия, касты, ранга, категории. По мнению П.А.Сорокина, причинами групповой мобильности служили следующие факторы: социальные революции; иностранные интервенции, нашествия; межгосударственные и гражданские войны; военные перевороты и смена политических режимов; замена старой конституции новой; крестьянские восстания; междоусобная борьба аристократических родов; создание империи.

Индивидуальная мобильность имеет место тогда, когда перемещение вниз, вверх или по горизонтали происходит у отдельного человека независимо от других.

Каналы социальной мобильности. Доступность путей для социальной мобильности зависит как от индивида, так и от структуры общества, в котором он живет. Для того чтобы полностью изменить социальный статус, у индивидов часто возникают проблемы вхождения в новую субкультуру группы с более высоким статусом, а также связанная с этим проблема взаимодействий с представителями новой социальной среды. Для преодоления культурного барьера и барьера общения существует несколько способов, к которым так или иначе прибегают индивиды в процессе социальной мобильности.