Decision-making: Целеполагание

Целеполагание не первично в организации человеческой деятельности.Первичность цели — это лишь одна из точек зрения, а не абсолютная истина.

Во времена социализма времена учение о цели считалось идеалистическим учением и критиковалось: марксизм больше интересовался классовыми интересами, а не целями.

Надо отметить, что учение о цели настолько масштабно, что породило много развитых и совершенных философских систем, но не одна из этих систем не решила вопрос о цели и о целесообразности окончательно.

Чтобы не быть голословным, вот НЕКОТОРЫЕ (не все!) учения:

— Телеология (от греч. télos, родительный падеж téleos — результат, завершение, цель и… логия), идеалистическое учение о цели и целесообразности.

— Детерминизм с его принципом «конечных причин» («causa finalis»)

— Антропоморфизм — приписывание цели природе, перенос на неё способности к целеполаганию, которая в действительности присуща лишь человеческой деятельности.

— Утилитарная телеология — мир создан «ради целей человека» (Х. Вольф и др.).

— Монадология Лейбница — развитие Аристотеля и создание учении о предустановленной гармонии;

— Учение Ф. Шеллинга о «мировой душе»

— Объективный идеализм Г. Гегеля

— Кант — постулировал особый вид причинности, позволяющий познать эти процессы как «цели природы».

— Витализм и неовитализм (в науке)

— Неотомизм

— Шопенгауэр также посвятил ряд положений цели

— Ч.Дарвин — в биологии

И это далеко не все.

В частности, Камю и Сартр подвергли цели и целополагание сомнению.

Постмодернизм вообще обрушился на целеполагание всей своей «парадигмой». Одно из утверждений постмодернизма, например, гласит, что большинство действий человека осуществляется по произволу, и лишь затем замысел и цель просто приписываются тем же действиям.

В силу сказанного утверждение, — «целеполагание первично любому действию здравомыслящего человека», — для меня является ошибочным.

Кстати, в экономике есть такая ветвь — «поведенческие финансы». 45% положений этой дисциплины основаны как раз на том, что здравомыслящий покупатель вообще не руководствуется целями, 45% — руководствуется ошибочными, причем явно ошибочными, и только 10% положений укладывается в классическое объяснение поведения потребителя. Хотя 10% — это слишком оптимистично. Скептики утверждают, что максимум 5%! (см. труду Калемана).

Экстраполируя положения поведенческих финансов, можно предположить, что целеполагание присуще лишь 5% экономических субъектов.

Еще стоит упомянуть исследования, посвященные причинам успеха фирм. Выводы этого исследования были опубликованы в HBR.

Еще одно: в одном из номеров HBR проводился анализ брендов и приводились примеры жесткого провала брендов с четким целеполагания. Навскидку я помню пример бренда С2 фирмы Кока-кола. С другой стороны, есть бренды без цели созданные, но востребованные волей случая.

Примеры этому можно найти в литературе…

Вот почему я не могу принять целеполагание ни за причину, ни за основание успеха.

Но целеполагание такая штука, которую неплохо иметь, тем не менее помня, что целеполагание не является необходимым, не говоря уже о достаточности в обычных ситуациях. К экстремальным это не относится — в этих ситуациях с целями понятно на животном уровне.

Человек категорически боится природы с ее хаосом, беспричинностью, бесцельностью существования.

Потому что это смерть.

Наличие цели освобождает нас от страха смерти или облегчает, притупляет это чувство.

lumpov.blogspot.com

Развитие способности к целеполаганию у студенто..

Развитие способности к целеполаганию у студентов психолого-педагогического профиля

ЮРИНА А.А. к.ф.н., доцент кафедры педагогической психологии Адыгейского

государственного университета (АГУ), действительный член ППЛ,

Адыгея, г. Майкоп

РАССОХИНА М.Г. студентка 5 курса факультета педагогики и психологии Адыгейского

государственного университета по специальности «Психология»,

Адыгея, г. Майкоп

Аннотация: В статье осуществлен анализ проблемы целеполагания в современной психологии, представлены результаты эмпирического исследования способности к целеполаганию студентов АГУ, разработаны рекомендации по организации тренинга развития способности личности к целеполаганию. Особенность тренинга заключается в том, что воздействие осуществляется на все компоненты способности к целеполаганию: интеллектуальный, деятельностный, личностный.

Ключевые слова: целеполагание, развитие способности к целеполаганию, студенческий возраст, тренинг, самореализация личности

Проблема целеполагания обрела свою особую актуальность в условиях развития современного общества, сосредоточенного на саморазвитии и формировании жизненных целей. Развитая способность к целеполаганию способствует четкому видению перспектив и возможностей личной и профессиональной самореализации субъекта. Поскольку цель придает жизни смысл, временную перспективу, создает определенное направление в жизни, реализация в вузе программы развития способности к целеполаганию у студентов должна способствовать формированию специалистов, готовых к самообразованию и самосовершенствованию в профессиональной деятельности. Далеко не каждый студент способен четко представить то, что хочет конкретно добиться при осуществлении той или иной деятельности, зачастую данный процесс для многих воспринимается как спонтанный и опосредованный постоянно меняющейся чередой желаний. Поскольку студенты составляют интеллектуальный потенциал общества, именно они в первую очередь нуждаются в развитии интеллектуально-деятельностной составляющей личности, что и явилось основанием для выбора темы нашего исследования. Проблема целеполагания актуальна в различных сферах интеллектуальной и коммуникативной деятельности, однако особенно актуальна в таких областях как практическая психология, педагогика, менеджмент, реклама и т.п.

В науках о природе и обществе есть понятия, которые являются системообразующими для научных теорий и социальных явлений. Исходными для понимания сущности способности к целеполаганию являются понятия «цель», «целеполагание», «целеобразование», «способность».

Слово «цель» (от греч. τέλοЅ) означает завершение чего-либо, конец процесса. В самом общем философском представлении «Цель – это идеальный или реальный предмет сознательного или бессознательного стремления субъекта; финальный результат, на который преднамеренно направлен процесс» [5.с.659]. С определения цели начинается любая деятельность человека или группы людей. Как правило, социальные системы состоят из большого числа компонентов, поэтому главная цель расщепляется на подцели разного уровня. Создается так называемое «дерево» целей, в котором иерархически цели меньшего уровня подчинены целям более высокого уровня. Процесс создания иерархической системы целей принято называть целеполаганием.

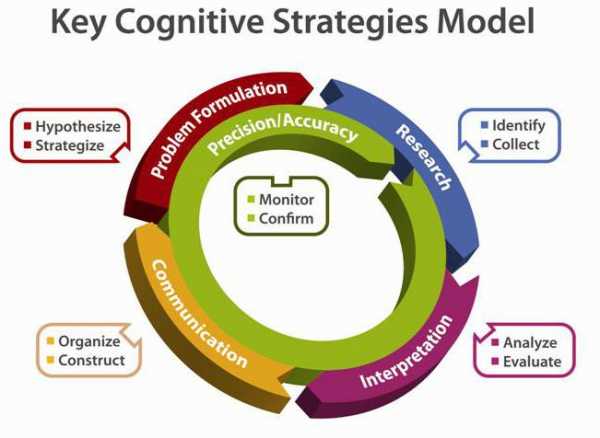

В самом общем представлении целеполагание – это сердцевина сознания: прежде чем что-либо сделать реально, человек “делает” это в своем представлении. Целеполагание, по мнению Ю.А.Конаржевского, — это процесс формирования цели, процесс ее развертывания, который может осуществляться в следующем алгоритме: анализ обстановки – учет существующих нормативных документов – установление на этой основе потребностей и интересов, подлежащих удовлетворению – выяснение имеющихся для удовлетворения этих потребностей и интересов ресурсов, сил и возможностей – выбор потребностей и интересов, удовлетворение которых при данной затрате сил и средств дает наибольший эффект – формулировка цели» [3,с19].

Цель выступает как высшая форма интеграции частных человеческих действий в составе культурных целостностей, в рамках которых они приобретают свой смысл и назначение. Психофизиологической основой цели считают закодированный в коре головного мозга «образ потребного будущего», регулирующий программу реализации действия [1].

Определение промежуточных целей и успешность действий по их достижению связаны с процессом целеобразования, представляющим собой «центральный момент в ходе выполнения действия и главный механизм формирования новых действий». В эксперименте Р.Р.Бибриха, посвященном исследованию видов целеобразования, моделировались деятельности различного уровня организации и использовались приемы количественной диагностики в форме прогноза будущего результата. Было показано, что у юношей 16–17 лет в деятельности простого уровня организации доминирующей формой целеобразования является постановка конкретных целей, в деятельности более сложного уровня доминируют общие цели, а наиболее сложные уровни организации деятельности сопровождаются образованием целевых структур, включающих общие и конкретные цели. Механизмами порождения этих целей служат: оценка наличных возможностей предметной ситуации, оценка перспектив преобразования предметной ситуации и комплексная оценка как наличных возможностей ситуации, так и перспектив ее преобразования [2,с.24-25].

Характеризуя целеобразование как процесс порождения целей, О.К.Тихомиров выделяет следующие его особенности:

– предпосылками возникновения новых целей являются: актуализация новых потребностей и мотивов, усвоение новых знаний о возможных результатах, получение новых требований к действию, возникновение новых результатов действий, отсутствие предполагавшихся результатов и появление новых предвосхищений будущих результатов;

– наиболее распространенным вариантом целеобразования является превращение требования в индивидуальную цель, или принятие цели, которое обусловлено усвоением общественных целей, самими общественными условиями и природой формирования индивидуальных потребностей;

– в ситуации предъявления противоречивых требований или требований, различающихся степенью трудности, необходим выбор одного из имеющихся требований, который обусловлен актуальной и потенциальной потребностью и возможностью разрешения конфликта двух противоположных потребностей;

– целеобразование может осуществляться в трех формах: как процесс, как действие и как деятельность, основными его приемами являются: развертывание гностических процессов осмысливания ситуации, «оттягивание» окончательного принятия решения, условное принятие цели, обращение за советом;

– образование цели может иметь характер развернутого во времени процесса, при этом существенным параметром временной динамики является изменение последующих целей в зависимости от результатов и целей предшествующих действий [6,с.119–121].

Организация целеполагания в высшей школе, включающая в себя действия студентов по определению целей, их принятию, переосмыслению, предполагает определенный уровень владения соответствующими умениями или способностью к целеполаганию. Теоретической основой формирования такой способности является понимание способности как свойства функциональных систем, имеющего индивидуальную меру выраженности, проявляющегося в успешности и качественном своеобразии освоения отдельных психических функций, идея С.Л.Рубинштейна о структуре способностей, согласно которой в их состав входят общественно выработанные операции, освоение которых опирается на генерализацию (обобщение) существенных для данной области отношений как внутренних условий превращения данных операций в способности, а также результаты исследования проблемы целеобразования [4,с. 547,].

По сформированности у студентов умений можно судить об уровневых характеристиках способности к целеполаганию. При этом переход от одного уровня к другому осуществляется как движение от одного качественного состояния способности к другому, отличающемуся от прежнего составом компонентов, внутренними связями между ними и функциями. В нашем исследовании выделено пять уровней: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего и высокий. На низком уровне способность к целеполаганию практически отсутствует; цель, сформулированная извне, не осознается и не принимается, или принимается в виде формальных указаний на то, какие действия и каким образом необходимо выполнить; на уровне ниже среднего цель осознается только в ситуации, когда студенту представлен алгоритм предстоящих действий и разъяснен смысл

каждого из них; принимается конкретно-практическая задача, требования теоретической задачи могут осознаваться, но в процессе решения она подменяется конкретно-практической; на среднем уровне осознаются требования как практической, так и теоретической задачи, студент определяет последовательность предстоящих действий, может контролировать их выполнение, соотнося с целью, сформулированной преподавателем; на высоком уровне студенты самостоятельно формулируют цели пред-стоящей деятельности, выдвигают гипотезы, при необходимости переопределяют цель. Движение от низкого к высокому уровню и есть качественное преобразование способности к целеполаганию, или ее развитие.

Следуя известному положению о том, что развитие любого психического свойства проходит целый ряд последовательных этапов, на которых происходит формирование отдельных звеньев, составляющих обязательное условие для того, чтобы мог сложиться конечный механизм, составляющий основу данного свойства. Учитывая исходный уровень способности к целеполаганию у студентов 1 курса, мы выделили ряд этапов формирования способности к целеполаганию: а) подготовительный, цель которого – создание мотивационной основы деятельности, формирование готовности к овладению умениями целеполагания; б) этап формирования умений, необходимых для осознания це-ли и ее принятия; в) этап формирования способности к целеобразованию; г) рефлексивно-оценочный этап, цель которого – формирование способности к переносу сформированных умений на другие виды деятельности студента.

Наше экспериментальное исследование содержало три основных этапа. На первом этапе был проведен констатирующий эксперимент по изучению уровня развития способности к целеполаганию у студентов психолого — педагогичесчкого профиля . Второй этап предполагал осуществление со студентами тренинговой коррекционной программы «Через тернии- к звездам» Третий этап основывался на выявлении результативности тренинговой коррекционной программы.

Для исследования уровня развития способности к целеполаганию у студентов психолого — педагогичесчкого профиля нами были выбраны три методики: методика «Способность самоуправления»(ССУ) Н.М.Пейсахова, тест «Смысложизненных ориентаций»(СЖО) Д.А.Леонтьева, метод «Интервью с собой» Л.М. Попова. . Личностный опросник «Способность к самоуправлению» позволяет диагностировать сформированность отдельных звеньев самоуправления. В нем подсчитываются результаты по девяти шкалам (по каждому из восьми звеньев процесса самоуправления и общий показатель степени развития способности к самоуправлению). Особенно нас интересовал показатель целеполагания, который является системообразующим фактором самоуправления, т.к. важно оценить, насколько у субъекта сформирована способность самостоятельно ставить жизненные цели, регулировать процесс достижения, а также отдельные звенья самоуправления, которые были выделены нами в качестве интеллектуальных и деятельностных компонентов способности к целеполаганию.

Тест СЖО является адаптированной версией теста «Цель в жизни» Д. Крамбо и Л. Махолика, которую авторы определяют как переживание индивидом онтологической значимости жизни. В русле нашего исследования интерес представляет общий показатель осмысленности жизни, а также все пять субшкал теста:

1 «Цели в жизни». Этот показатель измеряет наличие или отсутствие в жизни испытуемого целей в будущем, которые придают жизни осмысленность, направленность и временную перспективу.

2. «Процесс жизни или интерес и эмоциональная насыщенность жизни» — говорит о том, воспринимает ли испытуемый сам свою жизнь интересной, эмоционально насыщенной и наполненной смыслом. Цели осуществляются в процессе жизнедеятельности, важно, чтобы процесс удовлетворял человека.

3 .«Результативность жизни или удовлетворенность самореализацией». Баллы по этой шкале отражают оценку пройденного отрезка жизни, ощущение того, насколько продуктивна и осмысленна была прожитая ее часть.

4. «Локус контроля-Я» (Я-хозяин жизни).Высокие баллы соответствуют представлению о себе как о сильной личности, обладающей достаточной свободой выбора, чтобы построить свою жизнь в соответствии со своими целями и представлениями о ее смысле.

5. «Локус контроля — Жизнь» или управляемость жизнью. При высоких баллах означает убеждение в том, что человеку дано контролировать свою жизнь, свободно принимать решения и воплощать их в жизнь.

Метод «Интервью с собой» Л.М. Попова. При обработке письменных работ студентов мини — эссе «Я и мои цели» нами также дополнительно был проведен контент — анализ с последующей математической обработкой, поскольку данные некоторых блоков представляют особый интерес в аспекте развития способности к целеполаганию у студентов психолого-педагогического профиля. Ответы на первый раздел плана-программы были распределены по следующим блокам: общеличностный, интеллектуальный, эмоциональный. Ответы на второй раздел нашли отражение в блоке общения, на третий — в блоке «вклады».

Исследование было проведено на базе факультета педагогики и психологии ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет»» г. Майкоп, Республики Адыгея. В нем приняли участие 46 студентов (из них 43 девушки и 3 юноши) 1курса в возрасте 17-19лет. Результаты проведенного формирующего эксперимента показали, что уровень развития способности к целеполаганию у студентов психолого — педагогического профиля по методике (ССУ) Н.М.Пейсахова таков: высокий уровень показали лишь 24% респондентов, выше среднего-15%, средний уровень имеют 33%испытуемых, ниже среднего и низкий уровень-28% респондентов. Около 20 % участников исследования имеют выше среднего и высокий уровень принятия решений, 48%-средний и 32%-ниже среднего и низкий. Планирование результата вызвало наибольшие трудности у респондентов, так как высокого уровня не имеет никто, выше среднего-19%, средний уровень-42%,а низкий и ниже среднего- 39% испытуемых.

При обработке письменных работ «Интервью с собой» Л.М. Попова — мини- эссе «Я и мои цели» нами также дополнительно был проведен контент — анализ с последующим просчетом процента совпадающих ответов, поскольку данные некоторых блоков представляют особый интерес в аспекте развития способности к целеполаганию у студентов психолого-педагогического профиля.

Общеличностный блок включил 16 характеристик, выделяемых у себя студентами. Примечательно, что первые места по проценту совпадений в рассматриваемом блоке заняли качества личности, способствующие развитию способности к целеполаганию. Так, например, 23,8 % испытуемых отмечает, что они имеют много целей в жизни, при этом лишь некоторые рассматривают необходимость развития данного качества.

Способность прогнозировать события и планировать свои действия отмечает у себя 9% испытуемых : «У меня столько целей и желаний. Только как их всех достичь?», — пишет К.М.. В то же время почти треть испытуемых считает, что им необходимо больше внимания уделить развитию способности целеполагания и прогнозирования своих действий.

Более подробно нам бы хотелось остановиться на результатах интеллектуального и эмоционального блоков, поскольку интеллектуальные способности и эмоции могут как содействовать развитию способности к целеполаганию, так иногда выступать и в качестве препятствия. Наибольший удельный вес в данной части сочинения отводится хорошо развитому логическому мышлению и умению рационально мыслить и действовать (23,8% испытуемых), которые соотносятся с трудностями в принятии рациональных решений (9,5%). Таким образом, мы с уверенностью можем констатировать, что четвертая часть испытуемых имеет задатки для развития способности к целеполаганию. Не умаляя положительных аспектов интеллектуального блока, хотелось бы все же отметить, что развитие способности к целеполаганию во многом зависит от возможности включения пралогического мышления, творческого воображения, устойчивого внимания. Однако именно эти интеллектуальные структуры личности испытуемых оказались в наименьшей степени развиты по их собственным оценкам.

Эмоциональный блок. 4,8% студентов указали на частое проявление необоснованного страха, например: «Я часто боюсь провалить экзамены, т.к. часто отвлекаюсь на другие занятия и не могу спланировать свое время », — пишет Г.П.. В качестве технологии планирования времени 9,5% респондентов предложили на первое место ставить более значимые цели, а затем второстепенные, что дается респондентам с большим трудом

Проведя контент — анализ творческих работ студентов мини эссе «Я и мои цели», мы пришли к выводу, что, судя по характеристикам индивидуально-психологических особенностей студентов, осознанных ими самими и представленных в письменных работах, у половины испытуемых слабо развита способность к целеполаганию.

Нами была осуществлена тренинговая коррекционная программа развития способности к целеполаганию у студентов психолого-педагогического профиля «Через тернии- к звездам», которая состояла из 10 занятий, проведенных в течение 2 месяцев один раз в неделю.

Содержание тренинговой программы «Через тернии — к звездам»

Содержание

Цели (Обоснование)

Занятие 1. Знакомство с тренинговой программой

1. Упражнение на знакомство «Метафора»

2. Сбор ожиданий участников тренинга.

3. Вводная лекция «Почему надо иметь цели»

4. Упражнение «Жизненные ценности личности»

5. Упражнение «Определение Миссии на данный момент»

6. Упражнение «Определение своей Миссии»

-развитие способности к целеполаганию у студентов психолого-педагогического профиля;

-осознание и понимание своего внутреннего состояния и настроения, находясь здесь и сейчас;

-формирование представления об имеющихся жизненных целях;

-осознание истинных желаний и способностей;

-данное упражнение способствует более глубокому осознанию смысла своей жизни;

Занятие 2. Постановка жизненных целей на долгосрочный период и краткое время

1. Упражнение «Карта сказочной страны»

2. Упражнение «Долгосрочные цели»

3. Упражнение «Краткосрочные цели»

— исследование индивидуального образа цели;

— формирование навыка постановки масштабных целей;

-формирование мотивации на постановку конкретных целей;

Занятие 3. «Формирование жизненных целей личности»

1. Упражнение «Моя мечта»

2.Упражнение ситуационный «SWOT-анализ»

3. Упражнение «Цель – средство»

4. Упражнение «Карта желаний»

5. Медитация «Мои силы»

-разминка участников для поддержания бодрости и динамики в группе;

— фиксирование уже имеющихся путей к цели;

-анализ имеющихся ресурсов по достижению цели;

— визуализация своей цели для фиксации ее в подсознании;

— осознание своих ресурсов для достижения цели и добавление необходимых ресурсов

Занятие 4. «Планирование времени и средств достижения целей»

1. Групповая дискуссия

2. Упражнение «Колесо жизни»

3. Освоение принципов планирования времени

4. Упражнение «Установление приоритетов с помощью анализа ABB»

5. Упражнение Составление плана дня с помощью метода «Альпы»

6. Упражнение «Проектирование»

7. Упражнение «Освоение метода контроля»

-выработать у понимание каждого участника фактора планирования времени;

— развитие способности посмотреть на ситуацию в целом и подумать о том, насколько человек удовлетворены различными сферами жизни;

— выявление актуальных задач для реализации желаемого;

развитие способности к целеполаганию;

— формирование навыка постановки целей;

-дать участникам эмоциональный опыт преодоления препятствий на пути к идостижению цели;

Занятие 5. Закрепление знаний о планировании времени

1. Упражнение «Групповая дискуссия»

2. Упражнение «Поставить перед собой глобальную цель».

3. Упражнение «Составить генеральный план достижения цели»

4. Упражнение «Составление долгосрочного (на несколько лет) промежуточного плана с указанием конкретных целей и конкретных сроков»

5. Упражнение «Составление краткосрочного (на срок от нескольких недель до нескольких месяцев) плана»

6. Упражнение «Составление плана на один день»

— формирование понятия планирования времени;

-формирование и укрепление навыка постановки целей;

-закрепление способности планирования цели;

-закрепление навыка постановки масштабных целей;

-закрепление и активизирование мотивации достижения цели;

-закрепление навыка постановки конкретной цели;

Занятие 6 «Создание благополучной личности»

1. Упражнение «Звезда Благополучия»

-формирование благополучия личности каждого участника;

Занятие 7 «Работа над личной эффективностью»

1. Упражнение «Вы ни за что не поверите»

2. Упражнение «Мои достижения»

3. Упражнение «Комплименты»

4. Упражнение «Армреслинг»

5. Упражнение «Исполнение желаний»

— создание внутренних ресурсов для достижения целей;

— формирование чувства собственного достоинства;

— выявление своих ресурсов в прошлом опыте;

— взаимодействие с другими с целью определения средств и способов достижения цели;

Занятие 8 «Работа над достижением целей»

1. Упражнение «Сила языка»

2Упражнение — пространственная медитация «Движение к цели»

3.Обсуждение темы «Что мешает нам действовать?»

4. Упражнение «Достижение цели в пространстве»

5. Упражнение «Целенаправленное движение»

— формирование истинных желаний и мотивации к достижению;

— осознание ресурсов для достижения цели;

— осознание преград для достижения целей;

— достижение цели на бессознательном уровне;

— выработка целеустремленности личности

Занятие 9 «Я и мир вокруг меня»

1. Упражнение «Интервью с самим собой»

2. Упражнение «Мой внутренний мир»

3. Упражнение «Я и окружающий мир»

-самоанализ каждого участника и осмысление пройденного материала;

— рефлексия мыслей, чувств, действий;

— осознание своих слабых и сильных сторон;

Занятие 10 Интеграция и оптимизация полученного в ходе тренинга опыта

1. Упражнение «Анкеты»

2. Медитация «Жизнь без себя»

3. Обратная связь

— обратная связь участников;

-осознание важности и ценности собственной жизни;

Главной особенностью тренинга «Через тернии — к звездам » является комплексное воздействие на личность. Воздействие осуществляется на эмоциональном и ценностно-смысловом уровне. Каждый этап тренинга имеет свое предназначение. Применение метода групповой дискуссии способствует выведению из внутреннего плана во внешний значимых трудностей в плане целеполагания, неэффективных методов работы, неконструктивных элементов и моделей поведения. Составление ценностной структуры личности позволяет узнать личную иерархию ценностей, механизм выбора, возможность сознательно пересмотреть свою ценностную структуру. Нами кроме рациональных методов постановки целей были подобраны упражнения с использованием ресурсов бессознательного. Для целостного восприятия жизненных перспектив, визуального представления применялись арт-методы (рисуночные техники, коллаж). Участникам были предложены упражнения, ориентированные на планирование, принятие решений, на составление личных проектов. На этом этапе участники группы вырабатывают средства для эффективного достижения целей. В процессе работы над внутренними ресурсами использовались упражнения, ориентированные на анализ своих достоинств, сильных сторон, на развитие уверенности – интегрального личностного качества, предполагающего способность управлять собой. Особое внимание в тренинге уделялось индивидуальному подходу к каждому участнику. В процессе тренинга студенты ставили новые цели, систематизировали их по значимости, временной перспективе, вырабатывали свои способы достижения, опираясь на внешние и внутренние ресурсы.

На заключительном этапе тренинга нами вновь был применен метод «Интервью с самим собой», разработанный Л. М. Поповым, модернизированный под цели и задачи тренинга. План самоинтервьюирования соответствует содержанию этапов тренинга. Таким образом, упражнение способствует гармоничному завершению тренинга, глубокой саморефлексии, осмыслению внешних событий тренинга и внутренних процессов, анализ мыслей, чувств, действий. В процессе самоинтервьюирования студенты анализировали поставленные цели с точки зрения их значимости, вырабатывали свои концепции целеполагания, осмысливали пути достижения целей, стратегии в жизни, основываясь на нравственном выборе, искали ответы на важные этические вопросы.

Диагностическая проверка эффективности тренинговой коррекционной программы осуществлялась по выше указанным методикам. Для определения эффективности тренинговой программы были выделены экспериментальная и контрольная группы, состоящие из студентов направления подготовки «Психолого-педагогическоое образование». Экспериментальная группа- 21 студент профиля «Психология образования», контрольная гпруппа — 25 студентов 1 курса профиля «Психология и педагогика начального образования».

При помощи оценки достоверности различий по t- критерию Стьюдента удалось выявить статистически значимые различия по базовым диагностируемым показателям, проследить динамику развития экспериментальной группы, доказать эффективность тренинга. Важным практическим результатом тренинга явилось развитие способности студентов к постановке жизненных целей, распределение их не только по времени, но также по значимости и основным сферам жизни. На наш взгляд, такой подход к целеполаганию отражает понимание человека как субъекта своей жизни и деятельности, способного самому творить свою жизнь, быть активным во всех сферах жизни, способным внести значимый вклад в общество и окружающий мир в целом.

Таким образам, целеполагание отражает не только глубину жизненной перспективы, но и направленность личности, ее нравственную позицию, духовную ориентацию человека. Кроме того, исследование эффективности тренинга показало, что тренинг также способствует развитию таких проявлений духовности, как креативность, способность к саморазвитию, развитие нравственно-этических характеристик личности.

На наш взгляд, главное назначение тренинга – помочь участникам выработать активную жизненную позицию, дающую возможность самому творить свою жизнь, брать на себя ответственность за результаты своей деятельности, что поможет успешно самореализоваться в современном динамичном мире. Таким образом, можно говорить о том, что тренинговая коррекционная программа по целеполаганию способствует раскрытию духовного потенциала личности

N

Список литературы

1.Бернштейн, Н.А. Очерки по физиологии движений и физиологии активности /Н.А.Бернштейн.- М.: Медицина, 1996.,349с.

2. Бибрих, Р.Р.,Васильев И. А. Особенности мотивации и целеобразования в учебной деятельности студентов младших курсов // Вестник Моск. ун-та. — Сер. 14. Психология. — 1997. — № 2. — С. 20-30

3. Конаржевский, Ю.А. Педагогический анализ как основа управления системой образования / Ю.А. Конаржевский -М.: ИТК, 2003

4. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии, 4-издание /С.Л.Рубинштейн.-СПб: «Питер», 2004.-720с.

5. Словарь философских терминов / Под ред.В.Г.Кузнецова.- М.: ИНФРА-М,2005,731с.

6.Тихомиров О.К. Творчество и алгоритмы // Ученые записки кафедры общей психологии МГУ, Вып. 1 / под общей ред. Б.С. Братуся, Д.А. Леонтьева. М.: Смысл, 2002. С. 398–403.

Development of the ability of targeting in students of psychologicalpedagogical department

A.Yurina PhD, associate professor of the department of pedagogical psychology

of Adyghe State University (ASU), the full member of Professional

Psychotherapeutic League, Adygheya, Maykop

M.Rassokhina fifth-year psychology student of the department of pedagogy and

psychology of Adyghe State University, Adygheya, Maykop

Abstract: The article gives the analysis of the problem of targeting in modernpsychology, it presents the results of empirical research of the ability of targeting in students of Adyghe State University, it also gives the recommendations on organising trainings to develop a personality’s ability of targeting. The main feature of the training is that the impact is made onall the components of the ability of targeting: intellectual, functional, personal.

Кeywords: targeting, development of ability of targeting, student age, training, selfrealisation of personality

freedocs.xyz

Становление способности к целеполаганию в совместной деятельности ребенка и взрослого

Абрамова М.Г.

Московский педагогический государственный университет,

Москва

Одна из актуальных проблем современного общества – формирование личности, готовой не только жить в меняющихся социальных и экономических условиях, но и активно влиять на существующую действительность. Особое место среди характеристик такой личности занимает способность самостоятельно ставить перед собой цели и достигать их, применяя наиболее адекватные средства. Вместе с тем, проблема целеполагания, факторов и механизмов его формирования в онтогенезе в психологии проработана недостаточно.

Очевидно, что человек не рождается со способностью к самостоятельному целеполаганию. В индивидуальном развитии становление целеполагания походит ряд этапов. Новорожденный ребенок обладает огромным потенциалом, но ничего еще не умеет. На первом году жизни начинается овладение своим телом, развитие движений рук посредством манипуляций с предметами. Взрослый, помогая осуществить эти манипуляции, начинает выступать для ребенка как партнер в их совместной деятельности. Как отмечает В.Д.Шадриков, ребенку еще невозможно задать цель, у него присутствует только мотив, а целью обладает взрослый, который должен обеспечить условия, необходимые для реализации этой деятельности по манипулированию с учетом имеющегося у ребенка мотива и его возможностей.

К концу первого года жизни у ребенка возникают целеустремленные действия и складывается способность находить и использовать некоторые средства для достижения цели. Предметные действия ребенка приобретают свойство быть направленными на некоторый желаемый результат. По мере накопления индивидуального опыта предметные действия усложняются, выстраиваются в цепочки. Мотив этой деятельности опять принадлежит ребенку, а цель – взрослому. Манипулирование объектами должно быть организовано: с помощью взрослого действиям по манипулированию придается определенная цель (построить домик, собрать пирамидку).

В раннем возрасте ребенок уже способен воспроизводить действия по словесному указанию взрослого. Как отмечал Д.Б.Эльконин, представления о цели, о конечном результате, ориентирующие действия ребенка, не предзаданы ему изначально. Они возникают только в результате осуществления самого предметного действия. Только после того, как ребенок с помощью взрослого научится использовать орудие, у него возникают цели, которые начинают ориентировать действия ребенка с предметами. Цель вычленяется в результате совместного действия ребенка и взрослого в конкретной ситуации. Здесь взрослый выступает партнером в совместной деятельности с ребенком, играя с ним в парные игры, предлагая не просто манипулировать с предметами, а действовать с ними с определенной целью. Рассматривая развитие предметного действия от совместного с взрослым до самостоятельного исполнения, Д.Б.Эльконин отмечал, что, как только появляется разделенное действие, можно говорить, что цель предметного действия выявилась: ребенок знает, что произойдет в результате выполнения действия. Внешние речевые указания уже начинают влиять на выбор цели, на контроль действия, на его регуляцию и оценку. Возникают зачатки понимания причинно-следственных связей между действием и перемещением объекта, происходит познание свойств предметов, ведущее к адекватным способам действий с ними. Усложняется анализ результатов каждого действия, полученные результаты все более учитываются при построении следующих действий с предметами. С возникновением и развитием речи ребенок становится способен воспроизводить во внутреннем плане продукты собственных действий, выражать их словесно, и, следовательно, осознавать их.

До трехлетнего возраста с выделением побуждений к выполняемым действиям (желаний), с формулированием ребенком цели своего действия связано развитие детского самосознания. При этом внутренняя мотивация еще очень неустойчива, побуждения ситуативны. Это, как пишет С.Л.Рубинштейн, «обусловливает известную бессистемность действий». Действия не объединены между собой общностью задач и целей. Поведение ребенка характеризуется импульсивностью и ситуативностью. Цели у детей этого возраста в большинстве случаев близкие, связанные с актуальной действительностью.

К трем годам дети еще не могут самостоятельно организовать свои действия в соответствии с намеченной целью. Они ее легко утрачивают. Их поведение отличается большой отвлекаемостью, зависимостью от настроения и ситуации. Ребенок еще не способен долго удерживать в сознании поставленную перед ним педагогом цель действия.

В дошкольном возрасте возникает соподчинение основной и вспомогательной целей. Возникают образы, отражающие отношения между производимыми и планируемыми действиями. Возможности целеустремленной деятельности ребенка-дошкольника расширяет овладение речью. У него появляется способность фиксировать и удерживать в уме цель своей деятельности, определять промежуточные этапы на пути достижения цели не только с помощью чувственного образа, но и с помощью слова. Речь позволяет планировать действия, сформулировать замысел и подчинить свои дальнейшие действия этой речевой формулировке. Следовательно, появляется возможность организовать сюжетную игру и продуктивную деятельность, исходящую из сформулированного замысла. Предвосхищение играет важную регулирующую роль в игровой и продуктивной деятельности дошкольника.

Взрослый как партнер ребенка в различных видах совместной деятельности выступает носителем осваиваемых способов человеческой деятельности и форм отношений. Функция обеспечения полноценных условий для развития ребенка на данном возрастном этапе по-прежнему полностью закреплена за взрослым.

По данным Е.П.Ильина, при осуществлении изобразительной деятельности уже четырехлетний ребенок до начала рисования может обозначить цель-объект, то есть назвать, что он собирается нарисовать. 80% пятилетних детей составляют предварительный план рисунка, а в шестилетнем возрасте все дети при рисовании обозначают цель, то есть то, что должно получиться. Вербализации, а, следовательно, и осознанию ребенком цели собственной изобразительной деятельности должен способствовать взрослый.

Старшие дошкольники для достижения желаемой цели могут выполнять работу, не вызывающую у них интереса. Возникает соподчинение мотивов, без которого невозможно осуществление целесообразной человеческой деятельности. Однако даже для шести-семилетних детей еще характерно окончательное оформление цели в сознании по ходу выполнения действия, что зависит от предметной ситуации и условий деятельности.

С поступлением в школу учебная деятельность становится основным видом деятельности ребенка. По своей специфике учебная деятельность – это совместная деятельность ученика и педагога. Но на этапе освоения учебной деятельности, как отмечает В.Д.Шадриков, компоненты ее функциональной системы распределены между учащимся и учителем: мотив принадлежит ребенку, а цель – взрослому. Впоследствии, в подростковом возрасте, учащиеся в значительной степени становятся способны руководствоваться теми задачами и целями, которые сами перед собой ставят. В возрасте 12-14 лет, по Л.И.Божович, возникает собственно способность к целеполаганию, а в 15-17 лет – «жизненная перспектива». В качестве основного критерия зрелой личности можно рассматривать способность руководствоваться собственными, сознательно поставленными целями, вести себя независимо от непосредственно воздействующих обстоятельств, а подчас и вопреки им. Прежде чем подросток научится ориентироваться на цели, поставленные самостоятельно и выходящие за пределы сегодняшнего дня, в младшем школьном возрасте он должен пройти через принятие целей, поставленных перед ним учителем в учебной деятельности.

Таким образом, на каждом этапе становления способности к целеполаганию особую роль играет взрослый как партнер ребенка в совместной деятельности, обеспечивающий все необходимые условия для развития его потенциальных возможностей.

studfiles.net

это что такое? Целеполагание в педагогике :: BusinessMan.ru

Правильно поставить перед собой цель – непростая задача. Целеполагание — это целый раздел в науке, который следует внимательно изучить, прежде чем приступать к самому процессу. Неправильно подойдя к постановке задач, в любом виде деятельности можно заранее обречь себя на провал.

В статье основное внимание мы уделим такому разделу, как педагогическое целеполагание. Ведь именно учитель чаще всего сталкивается с постановкой целей на занятиях, и от того, как он это делает, зависит успех образовательного процесса в целом.

Общее понятие о целеполагании

Целеполагание — это основа не только педагогики, но и любой деятельности. Это процесс, когда выбирается некая задача, и продумывается путь и метод следования к ее выполнению. Обязательно учитываются и все необходимые факторы, которые сопровождают человека, пока он движется в нужном направлении.

Целеполагание — это основа не только педагогики, но и любой деятельности. Это процесс, когда выбирается некая задача, и продумывается путь и метод следования к ее выполнению. Обязательно учитываются и все необходимые факторы, которые сопровождают человека, пока он движется в нужном направлении.

В педагогической деятельности целеполагание — это такой же процесс, только, в отличие от бизнеса, например, задача ставится образовательная. Говоря о целях, нужно понимать, что они могут иметь разный характер, то есть отталкиваться от масштаба. В зависимости от этого нам известны следующие цели:

- государственного масштаба;

- отдельной структуры или отдельного этапа в образовании;

- воспитания для разных возрастных категорий;

- при изучении разных дисциплин;

- возникающие по ходу обучения и ставящиеся непосредственно перед изучением темы и т. д.

Как мы видим, задачи могут быть разными не только по формулировке, но и по подходу.

Функции целеполагания

Мы уже поняли, что постановка задач — это важный этап в достижении успеха в любой сфере. Так, названный подход в управлении имеет не меньшую степень важности, чем целеполагание в педагогике.

Мы уже поняли, что постановка задач — это важный этап в достижении успеха в любой сфере. Так, названный подход в управлении имеет не меньшую степень важности, чем целеполагание в педагогике.

Найти точное определение функций этого процесса сложно, так как существует много разных формулировок. Но все сходятся в едином мнении — основой работы любой компании является постановка цели. Но сама по себе она не может работать самостоятельно без выяснения более мелких управленческих задач.

Следовательно, следующей можно назвать планировочную функцию. А по тому, какую роль цель играет в управлении, можно выделить и управленческую. Последняя сопровождает руководителя на протяжении всей деятельности и приводит к успеху.

Существуют разные взгляды на определение, имеет целеполагание основывающую или организационную функцию. Тут можно сказать, что отчасти верно и то, и другое. Ведь задачи определяются как в начале деятельности, так и на ее протяжении вплоть до их выполнения в целом. Так что нельзя разделять этот процесс на разные функциональные сферы. Они переплетаются и следуют за нами на всех этапах работы или учебы.

Цель и целеполагание

Но вернемся все же конкретно к педагогике. Именно эта сфера интересует нас сегодня больше всего. Для педагога важно знать, что, ставя задачу, он должен учитывать следующие этапы целеполагания:

Но вернемся все же конкретно к педагогике. Именно эта сфера интересует нас сегодня больше всего. Для педагога важно знать, что, ставя задачу, он должен учитывать следующие этапы целеполагания:

- Педагог внимательно анализирует результаты деятельности, которая совершалась ранее.

- Проводится диагностирование всего процесса воспитания и обучения.

- Моделируются задачи, которые педагог считает целесообразными для данной деятельности.

- Проводится комплексное целеполагание, с учетом всех требований коллектива и заведения.

- В зависимости от всех факторов, вносятся исправления в первоначальный вариант, выводятся более точные формулировки.

- Составляется программа конкретных действий.

Выдержав все эти этапы, педагог может смело приступать к деятельности, ожидая положительных результатов.

Глобальные цели

Ставя задачу, учитель должен брать во внимание не только личные, но и глобальные обстоятельства. Планирование и целеполагание — это процессы неразрывные, и когда мы определяемся в своих намерениях, то одновременно планируем и путь к их достижению.

Ставя задачу, учитель должен брать во внимание не только личные, но и глобальные обстоятельства. Планирование и целеполагание — это процессы неразрывные, и когда мы определяемся в своих намерениях, то одновременно планируем и путь к их достижению.

Глобальная цель в воспитательном процессе — создать личность со всесторонним развитием. Еще в древности ученые вывели эту идеальную формулировку. Такая личность должна уметь развивать все свои достоинства и положительные качества, чтобы выжить в мире, который быстро менялся и требовал от человека все больших умений и навыков. По мере того как менялся мир, менялась и формулировка глобальной цели. На данном этапе упор делается на творческие способности личности и пользу, которую она может принести для общества.

Исторические цели

Этот масштаб цели более узкий и относится к конкретному этапу в развитии общества. Здесь учитываются особенности исторических событий на данный момент, важность тех или иных качеств на конкретном этапе развития государства. Именно тут учитываются такие факторы воспитания:

- духовный аспект;

- развитие чувства ответственности перед государством;

- правовой аспект;

- культурное саморазвитие,

- толерантное отношение к окружающим;

- умение адаптироваться как внутри любого общества, так и на трудовом поприще.

Все эти аспекты выражаются в целеполагании, но делается это уже с учетом конкретной обстановки и деятельности.

Индивидуальные цели

Целеполагание на уроке — это уже более узкое рассмотрение процесса. Индивидуальный подход выражает те потребности, которые свойственны отдельным людям и разным дисциплинам и темам. Учитывая все факторы (включая семейные обстоятельства детей), а также анализируя возможности всех участников деятельности, педагог ставит уже конкретные цели. Подход тут тоже может быть разным:

Целеполагание на уроке — это уже более узкое рассмотрение процесса. Индивидуальный подход выражает те потребности, которые свойственны отдельным людям и разным дисциплинам и темам. Учитывая все факторы (включая семейные обстоятельства детей), а также анализируя возможности всех участников деятельности, педагог ставит уже конкретные цели. Подход тут тоже может быть разным:

- свободный стиль — цели ставятся совместно, после обсуждения и утверждения всеми;

- жесткий стиль — цель ставится конкретно педагогом перед учениками, заранее определенная и спланированная;

- интегрированный стиль — цель определяет педагог самостоятельно, а пути реализации и методы решения обсуждаются вместе с учащимися.

Какой стиль выбрать, зависит от ситуации, возрастной категории учеников и их возможностей, а также от специфики дисциплины.

Важные факторы

Процесс целеполагания подвергается влиянию многих факторов, которые важно учитывать. Если оставить без внимания какой-то из них, то есть шанс не получить желаемых результатов. Итак, педагогу при постановке задач необходимо:

Процесс целеполагания подвергается влиянию многих факторов, которые важно учитывать. Если оставить без внимания какой-то из них, то есть шанс не получить желаемых результатов. Итак, педагогу при постановке задач необходимо:

- учитывать индивидуальные требования ребенка, учителя, школы или другого учебного заведения, окружающего общества и социума, в котором проживают участники процесса;

- изучить особенности экономического развития в данный момент, а также все обстоятельства, существующие внутри учреждения;

- проанализировать возрастной фактор учеников, их возможности, а также атмосферу внутри коллектива.

Всегда нужно помнить главное: исходить нужно от малого к большему. То есть главным в процессе является индивидуум, личность.

Компоненты целеполагания

Сделав анализ всего, что касается постановок целей, можно сделать определенный вывод по поводу компонентов этого процесса. Главными и основными компонентами целеполагания являются следующие:

- Первоначальное обоснование, а за этим и последующая непосредственная постановка задачи.

- Определение методов, с помощью которых она будет достигаться и выполняться.

- Преждевременный прогноз результатов, которые педагог ожидает получить.

Как ни крути, но эти три компонента должны обязательно выполняться, так как человек должен отчетливо видеть не только цель, но и каким образом он достигает результата, и что получит, когда достигнет его. Данное очень важно и считается основополагающим в этой сфере деятельности. Это своего рода мотивация и для педагога, и для учеников.

Требования к целеполаганию

Как вы уже поняли, действие целеполагания включает в себя много разнообразных факторов. Весь процесс обучения состоит из постоянной постановки задач. Одна задача достигается, ставится другая, и так происходит все время, пока длится обучающий процесс. И все это происходит в тесной взаимосвязи ученического коллектива, педагогов и школы. А чтобы оно было успешным, нужно знать, что целеполагание должно производиться с учетом определенных требований:

Как вы уже поняли, действие целеполагания включает в себя много разнообразных факторов. Весь процесс обучения состоит из постоянной постановки задач. Одна задача достигается, ставится другая, и так происходит все время, пока длится обучающий процесс. И все это происходит в тесной взаимосвязи ученического коллектива, педагогов и школы. А чтобы оно было успешным, нужно знать, что целеполагание должно производиться с учетом определенных требований:

- Диагностика возможностей, это значит, что педагог должен устанавливать цели только после тщательного изучения всех составляющих и необходимых факторов.

- Реальные цели, то есть постановка таких задач, которые реально достичь в конкретной деятельности с конкретными людьми. В последнее время этому уделяется много внимания, индивидуальный подход в обучении играет как раз эту роль – учитывать возможности каждого участника. Можно поставить одной группе учеников задачу, которая для них реальна, а в то же время для других детей она будет слишком тяжела, то есть нужно подходить к этому дифференцированно.

- Цели должны быть преемственны, что значит постоянную взаимосвязь разных путей и задач в процессе обучения и воспитания. Нельзя ставить противоречащие варианты на одном и том же этапе, это не приведет к успеху. Также если поставлена большая цель, то нужно разделить ее на подцели и каждый раз мотивировать учащихся в преодолении очередного этапа.

- Задачи должны быть понятны и озвучены каждому участнику процесса, их нужно идентифицировать каждый раз, когда они меняются.

- Обязательно анализировать результат (положительный или отрицательный), но это необходимо делать для того, чтобы правильно планировать деятельность в будущем.

Все перечисленные требования не являются чем-то особенным или новым и хорошо известны каждому педагогу. Важно, чтобы о них не только помнили, но и учитывали их при постановке.

Целеполагание схематично

Для того чтобы правильно понять и запомнить, что целеполагание — это многофакторный процесс, представим вам схему, в которой мы постарались тезисно изобразить все потребности, а также факторы и условия, которые оказывают влияние на них в воспитании и обучении.

| ПОТРЕБНОСТИ | ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ | ФАКТОРЫ, УСЛОВИЯ |

| Ребенок | Социально-экономические условия | |

| Родители | ||

| Педагоги | Условия образовательного учреждения | |

| Образовательная структура | Индивидуальные особенности учеников и возрастная категория | |

| Социальное окружение | Уровень умственного и физического развития учащихся | |

| Общество |

Вывод

В конце подведем итоги всего, что мы обсудили в статье. Итак, целеполагание — это неотъемлемая часть образовательного процесса. Для того чтобы он стал успешным, педагогу нужно не просто слепо ставить задачи и выполнять их, несмотря ни на что. Необходимо учитывать все составляющие, условия, факторы, а также индивидуальные особенности учащихся.

В зависимости от исторических событий, этапа развития общества, экономических условий выстраивается цепочка больших, мелких и промежуточных целей. Для того чтобы всегда правильно совершать целеполагание, педагогу нужно регулярно заниматься самоанализом, совершенствовать свои педагогические умения и навыки, а также тесно взаимодействовать как с ученическим коллективом, так и с образовательной структурой в целом.

И последнее, для успеха во всем этом процессе нужен исключительно комплексный подход, а при диагностике необходимо учитывать не только действия учеников, но и свои возможности.

businessman.ru

Информационно-поведенческая концепция человека. Определения

Информационно-поведенческая концепция человека. ОпределенияИнформационно-поведенческая концепция человека

Определения

Определения понятий, помещенные в данном документе, сформулированы и отобраны автором в контексте его понимания человека в современном информационном мире. Разумеется, одни и те же понятия могут трактоваться по-разному как в разных областях знания, так и в зависимости от мировоззрения исследователя или от стоящих перед ним проблем. Автор ничего не имеет против разумных разночтений, но в заявленном контексте пытается найти наиболее точные формулировки и будет благодарен за дельные замечания и возражения.

Адекватное (БСЭ 3-е изд.) — (от лат.adaequatus — приравненный, равный), соответствующее, согласующееся, соразмерное, верное, точное. В теории познания термин «А.» служит для обозначения верного воспроизведения в представлениях, понятиях и суждениях объективных связей и отношений. В этом смысле истина определяется как адекватность мышления бытию.

Воспроизводство — незатухающий процесс, факторы продолжения которого воссоздаются в результате циклического повторения конечных процессов. Аналогичные понятия: кругооборот, обмен веществ, коловращенье жизни.

Господство — управление, основанное на непреходящем неравенстве возможностей управляющего и управляемого субъектов, осуществляемое в интересах управляющего. Рычагами господства могут являться угроза применения насилия, поддержание управляемых в неведении относительно реальных обстоятельств и возможностей, сегрегация условий жизнедеятельности. Исторически сложившимся инструментом господства служит частная собственность - механизм накопления и наследования могущества.

Демократия — механизм самоуправления общности, основанный на совместном целеполагании ее самоуправляемых членов.

Деньги — обезличенные численно номинированные долговые обязательства, предназначенные для символической конвертации реальных интересов человека в искусственные с единой размерностью. Эта роль закрепляется за деньгами в общественных правилах, которые определяют также и охватываемый ими круг интересов.

Добро и зло — образные ориентиры поведения, исторически вырабатываемые человеческой общностью, способствующие увязке индивидуального целеполагания с процессами воспроизводства общности.

Договоренность — субъективное подобие знания, согласованное участниками взаимодействия для достижения взаимной предсказуемости.

Знания — это представления, принимаемые человеком в качестве истинных, пригодных для обоснования поведения.

Интересы — это представления человека об устойчивых потребностях. На основе интересов выдвигаются цели долговременного самоуправляемого поведения, складываются общественные правила. Объективные интересы — подмножество интересов, необходимое для выживания индивида в условиях общности и воспроизводства общности (подробнее см. в п.2.4). Объективные интересы рациональны. Интересы сверх объективных — субъективные — в общем случае иррациональны.

Информация — умозрительное понятие, обозначающее широкий круг явлений несилового, низкоэнергетического, сигнального взаимодействия людей, технических устройств и биологических объектов между собой и с окружающим миром. В более конкретном понимании информация — это некий строительный материал представлений, особая субстанция, получаемая субъектом из внешнего мира, перерабатываемая сознанием и расширенно воспроизводимая им, передаваемая другим субъектам. В отличие от реальных строительных материалов, информация не подчиняется закону сохранения. Передача информации не означает ее потерю для передающей стороны.

Иррациональное — представления и иные явления внутреннего мира человека, не контролируемые или не полностью контролируемые разумом; рациональные (по форме) интерпретации иррационального субъективны и неоднозначны.

Иcтина — характеристика, применяемая по отношению к

представлениям, означающая пригодность представлений

для обоснования самоуправляемого поведения, а также их пригодность для

формирования общепринятых упорядоченных представлений.

В первом случае истина утверждает достаточную адекватность мысленной модели

соответствующим практическим обстоятельствам.

Во втором случае истина провозгашает однозначность интерпретации соответствующих

представлений в процессе информационного взаимодействия субъектов.

Оба эти аспекта понимания истины связаны между собой, поскольку

адаптация представлений происходит не иначе как в процессе совместной

жизнедеятельности под влиянием не только объективных условий, но и требований

коммуникабельности, точнее, требований успешного взаимодействия.

Коммуникации — способы, средства, техника информационного взаимодействия, в более общем понимании — всякого взаимодействия на расстоянии (удаленного).

Контроль — 1) проверка, требовательная оценка чего-либо; 2) отслеживание изменяющихся характеристик явления по заданному критерию, имеющее в виду или включающее в себя возможность корректирующего воздействия на явление. Контроль продолжительного явления с корректирующими воздействиями образует контур обратной связи.

Логика — выработанный разумом инструментарий конструирования однозначно толкуемых мысленных (умозрительных) моделей. Логика обеспечивает неискаженный обмен представлениями, в силу чего становится возможным расширенное воспроизводство знаний.

Мифы — заведомо ложные представления, предлагаемые в качестве заменителя знаний.

Мысль — направленное движение представлений.

Научные знания — система представлений о мире, опирающихся на сопоставление с наблюдаемой реальностью, выраженных в однозначно трактуемой форме и связанных в целостное миропонимание.

Обратная связь — причинно-следственная зависимость определенных явлений, достраивающая их взаимосвязь до замкнутого контура (подробнее см. в п.2.5).

Общественные правила — это воспроизводящиеся обычаи, представления и поведенческие стереотипы, обеспечивающие устойчивость взаимодействий членов общности за счет ролевой предопределенности отношений и взаимной предсказуемости поведения. Общественные правилами являются, в частности, идеологии, религии, государственно-правовые институты, культура. В гносеологическом аспекте общественные правила представляют собой единство объективных знаний и воспроизводящихся договоренностей.

Обстоятельство — явление, учитываемое при самоуправлении.

Общность человеческая — воспроизводящееся множество индивидов, связанных возможностями взаимодействия, наделяемое в представлениях индивидов единой субъектностью какого-либо поведения.

Ответственность — информационно-поведенческая обратная связь, направленная на ограничение поведения членов общности социально приемлемыми альтернативами. Если социальная приемлемость понимается объективно, то есть, по отношению к воспроизводству и адаптации человеческой общности, то ответственность также можно считать объективной категорией.

Поведение — проявления субъекта в его взаимодействии с окружающим миром. Другими словами, множество действий и бездействий субъекта, имеющих какие-либо материальные последствия. Субъектом поведения в интересующих нас случаях является человек-индивид и человеческая общность. Внутренние ощущения и помыслы индивида, не возымевшие последствий, поведением не считаются.

Порядок — (гносеол.) умозрительный образ, означающий определенность взаимосвязей, отношений множества элементов.

Права человека — императивное упорядочение (регламентация) субъектности во взаимодействиях людей между собой, в том числе опосредованных окружающей средой, закрепленное в воспроизводящихся договоренностях общности.

Предательство — поведение субъекта (индивида или группы), попирающее важные договоренности общности, к которой он принадлежал. Если важность толкуется в аспекте объективных интересов общности и ее членов, то предательство можно считать объективной категорией. Предательство как правило означает переход субъекта в другую общность, договоренностям которой он готов следовать.

Представления — картины (рациональные и иррациональные) в сознании человека, возникающие на основе ощущений в процессе взаимодействия с окружающим миром.

Процесс — продолжительное явление, явление, протяженное во времени.

Психика — сознание и его функционирование.

Равенство социальное — принцип общественного устройства, состоящий в социальном уравнивании возможностей индивидов обеспечивать свои объективные интересы.

Распознавание — выполняемая разумом сложная логическая операция отличения явления от прочих и связывания его с имеющейся системой представлений. (Подробнее см. в п.4.2)

Разум — способность сознания формировать упорядоченные представления.

Рациональное — представления, полностью контролируемые разумом, упрощенные и формализованные до однозначности их интерпретации взаимодействующими субъектами.

Роль — ситуационная предопределенность самоуправляемого поведения; общепринятая или субъективная регламентация целей и возможностей поведения, основанная на представлениях о ситуации (знаниях и договоренностях).

Самоуправление — рациональное поведение субъекта, направленное на достижение поставленной цели. Постановка цели — целеполагание - может осуществляться самим субъектом поведения или другим. Самоуправление, включающее целеполагание, будем называть полноценным.

Самоуправляемая система — управляющий субъект и управляемый объект, рассматриваемые как целое, как единый субъект поведения. Например, автомобиль с водителем, страна и государство, предприятие, индивид.

Самоуправляемое поведение -то же, что самоуправление.

Свобода человека (индивида) — богатство возможностей (пространство) самоуправляемого поведения. Как и самоуправляемое поведение, свобода имеет рациональную и иррациональную составляющие. Рациональная (материальная) составляющая свободы — могущество человека по отношению к внешним обстоятельствам, то есть,

- навыки, умения, технологии мышления и поведения;

- информированность о реальных обстоятельствах, доступных альтернативах поведения и значимых последствиях вариантов поведения;

- доступность ресурсов, потребных для предпочтительного поведения.

Иррациональная (духовная) составляющая свободы — это возможность направлять свое могущество на цели по своему выбору.

Система представлений — мировоззрение; упорядоченность пространства представлений человека, превращающая оное в картину внешнего и внутреннего мира. Подмножеством системы представлений являются знания.

Ситуация — стечение обстоятельств, распознаваемое индивидом или общностью в процессе самоуправления.

Сознание — присущая человеку-индивиду способность информационного взаимодействия с окружающим миром, ощущаемая индивидом как его внутренний мир. Сознание человека выполняет роль механизма адаптации поведения к обстоятельствам жизнедеятельности. Сознание в узком смысле слова — не весь внутренний мир человека, а его дееспособное начало, то самое, выключение которого имеют в виду выражения потерял сознание, бессознательное состояние, беспамятство. Эта часть сознания — руководитель и организатор внутреннего мира человека — связана с такими понятиями, как внимание, память, разум, воля. Сюда же следует отнести и осознаваемые внутренние ощущения — желания, эмоции, настроения, мечты.

Сознание групповое (классовое, национальное, общественное) — обобщение понятия сознание на социальную группу, система общепринятых для группы представлений, понимаемая в контексте информационно-поведенческой обратной связи.

Структура — (гносеол.) умозрительный образ, означающий связанность целостности при различимости ее частей и отношений между ними.

Субъектность — способность к самоуправлению. Субъектность присуща человеческому существу.

Управление — это целенаправленное воздействие посредством сигналов, воспринимаемых объектом управления и влияющих на его функционирование. Управление предполагает наличие цели, управляющего субъекта и управляемого объекта. Управление имеет место в мире людей, в технике и в живой природе. В последнем случае человек распространяет на природу свое понимание целей.

Хаос — (гносеол.) умозрительный образ, означающий неопределенность, неразличимость границ, частей, свойств, состояний.

Целеполагание — самостоятельное выдвижение, постановка, осознание цели управления или самоуправления, а также расстановка приоритетов во множестве целей. Способность к целеполаганию присуща сознанию человека. По аналогии с собой человек приписывает эту способность другим живым существам. Цели могут быть рационально обоснованы целями более высокого уровня, но первичные цели индивида в общем случае иррациональны.

Цель — мысленный ориентир поведения, формируемый в человеческом сознании. По аналогии со своим пониманием цели человек приписывает цели другим субъектам (живым существам, техническим устройствам, общностям)

Цинизм (БСЭ 3-е изд.) — нигилистическое отношение к достоянию

общечеловеч. культуры, особенно к морали, идее достоинства человека, иногда -

к офиц. догмам господств. идеологии, выраженное в форме издевательского

глумления. Цинизм в поведении и убеждениях характерен для людей, стремящихся

достигнуть своих эгоистич. целей любыми средствами.

В социальном плане явления Ц. имеют двоякий источник.

Во-первых, это «Ц. силы», характерный для практики господствующих

эксплуататорских групп, осуществляющих свою власть и своекорыстные цели

откровенно аморальными методами (фашизм, культ насилия и т.д.).

Во-вторых, это бунтарские настроения и действия (напр., вандализм)

социальных слоев, групп и индивидов, испытывающих на себе гнет несправедливости

и бесправия, идеологическое и моральное лицемерие эксплуататорского класса,

но не видящих выхода из своего состояния и повергнутых в состояние духовной

опустошенности.

Коммунистическая нравственность выступает против Ц. во всех его проявлениях.

Частная собственность — категория исторически сложившихся общественных правил. Поддерживаемое общностью право индивида или группового субъекта отчуждать в свое распоряжение материальные блага сверх потребностей индивидуального потребления.

Явление — определенная часть воспринимаемой субъектом реальности, отличимая от прочего, а также представления, рефлективно воспринимаемые подобным образом.

Информационно-поведенческая концепция человека

О работе

Сайт управляется системой uCoz

soveticus5.narod.ru