Свободная экономическая зона — это … Что такое свободная экономическая зона: понятие, классификация, цели создания

Добавлено в закладки: 0

Что такое свободная экономическая зона? Описание и определение понятия.

Свободная экономическая зона – это экономическая зона, в которой действуют различные льготы таможенного, налогового, другого характера. Такие зоны создают для стимуляции экономики и интеграции в сферу мирового хозяйствования. Целями создания свободных зон являются: снижение безработицы с помощью создания новых рабочих мест, укрепление торговых межгосударственных связей, расширение экспортных поставок, привлечение иностранных инвестиций, увеличение качества использования местных ресурсов и так далее. В мире на сегодняшний день действуют больше 4 тысяч экономических свободных зон.

Свободная экономическая зона или особая экономическая зона (сокращённо СЭЗ или ОЭЗ) — ограниченная территория в регионах с особенным юридическим статусом в отношении к остальной территории и экономическими льготными условиями для иностранных или национальных предпринимателей. Основная цель создания этих зон — это решение стратегических задач развития в целом государства или отдельной территории: общеэкономических, внешнеторговых, региональных, социальных и научно-технических задач. Системное развитие особенных экономических зон в России началось в 2005 году, с момента принятия Федерального Закона об ОЭЗ 22.07.2005 года. Особенную экономическую зону создают на сорок девять лет. Срок существования ОЭЗ не подлежит продлению.

Понятие ОЭЗ и смешение понятий

Понятие ОЭЗ

1) В целом, есть некоторое смешение понятий в рамках этой темы. Общий термин для этого понятия появляется разный. К примеру, в границах российского законодательства обобщённое понятие — особенная экономическая зона (ОЭЗ), или в некоторых статьях или учебниках — свободная экономическая зона (СЭЗ). Однако в целом общее понятие ОЭЗ является для этого равноценным термину СЭЗ.

2) При этом ещё одно смешение — оба термина являются одновременно подсистемой комплексных зон. Получается, что ОЭЗ –> Комплексные зоны –> ОЭЗ.

3) Ещё один момент — это перевод special economic zone. Зачастую переводят, как ОЭЗ (особая экономическая зона). Но порой дословно переводят “Специальная экономическая зона”, также сокращённо СЭЗ, что способно вносить свою путаницу.

Торговая ОЭЗ: Зона свободной торговли

Ещё одно смешение понятий появляется при толковании термина Зона свободной торговли как подсистемы Торговых ОЭЗ.

Есть понятие зоны свободной торговли, как степени интеграции по Б.Балашша, суть которого:

- предоставление беспошлинного режима на всей территории стран подписантов для товаров стран-подписантов;

- предоставление беспошлинного режима на основе договора, подписанного странами-подписантами для товаров стран-подписантов.

Также есть понятие зоны свободной торговли в границах классификации торговых ОЭЗ, которая:

- действует для всех стран, которые выполнили критерии

- действует на основании решения в одной стране (иногда, в случае трансграничных зон — нескольких)

- часто предоставляются льготы, не только таможенные;

- может действовать не только по отношению к товарам.

При этом необходимо заметить, что и в английском языке есть смешение понятий. К примеру, зона свободной торговли в качестве этапа интеграции называется free trade zone, а зона свободной торговли – торговая ОЭЗ.

Цели создания ОЭЗ

Цели создания с точки зрения государства

- Создание новых рабочих мест для высококвалифицированного персонала.

- Привлечение передовых технологий производства услуг и товаров, иностранных прямых капиталов.

- Импортозамещение.

- Развитие экспортной базы.

- Апробация новых методов организации и менеджмента труда.

Цели создания с точки зрения инвесторов

- Минимизация затрат, которые связаны с отсутствием импортных и экспортных таможенных пошлин

- Приближение производства к потребителю.

- Использование более дешёвой рабочей силы.

- Доступ к инфраструктуре.

- Развитие территории.

- Уменьшение административных барьеров.

Классификация ОЭЗ

ОЭЗ можно классифицировать по степени организации, по типам хозяйственной деятельности, по принципу национальности, по степени интеграции в национальную экономику, по системам предоставляемых льгот.

По типам хозяйственной деятельности

Описание — ниже.

- Торговая зона (ТЗ) — это территория, которая выведена за границы таможенной национальной территории. Внутри производятся операции по предпродажной подготовке (контроль качества, маркировка, упаковка и так далее) и складированию товаров. Отличаются довольно быстрой окупаемостью. Главные типы:

- Свободные города

- Свободные порты

- Свободные таможенные зоны

- Зоны свободной торговли (не путать с ЗСТ-интеграции!)

- Магазины Duty Free

- Промышленно-производственная зона (ППЗ) — часть таможенной национальной территории, внутри которой налаживают производство какой-либо промышленной продукции; инвесторам при этом предоставляют разные льготы. Зачастую может служить целям импортозамещения или экспортного ориентирования. Главные типы:

- Зона одного предприятия

- Зона одной отрасли

- Промышленный парк

- Экспортно-производственная зона

- Технико-внедренческая зона (ТВЗ) — это территория, которая выведена за границы таможенной национальной территории, в которой размещаются проектные, научно-исследовательские, конструкторские организации и бюро. Нацелены на коммерциализацию результатов и разработку НИОКР. Некоторые типы:

- технополис

- технопарк

- Сервисная зона — это территория с льготным режимом для фирм, которые заняты оказанием нефинансовых и финансовых услуг (перевозками, операциями с недвижимостью, экспортно-импортными операциями). Главные типы:

- Зона свободных финансовых услуг

- Зона свободных банковских услуг

- Зона свободных туристко-рекреационных услуг

- Зона свободных страховых услуг

- Офшорная зона — отдельно, но существуют отличия.

- Комплексные зоны. Являют собой зоны с льготным режимом хозяйственной деятельности на территории отдельного административного района. Это — зоны свободного предпринимательства в Канаде, Западной Европе, которые сформированы в депрессивных районах, специальные экономические зоны в Китае, территории особенного режима в Бразилии. Аргентине. Некоторые типы:

- Свободная экономическая зона

- Свободная зона

- Особая экономическая зона

По степени организации

- Территориальные ОЭЗ — льготы предоставляют на конкретной территории, зачастую присутствует развитая инфраструктура. Их типы:

- Анклавные зоны — либеральная политика, но в сфере только одного региона, что уменьшает их связи с прочими регионами страны. Бывают зачастую зонами свободной торговли, свободными портами (отличать от ЗСТ-степень интеграции), экспортно-производственными зонами

- Открытые зоны — есть политика таможенного контроля, но нет такого особенного ограничения, что делает их связанными с другими регионами. Зачастую бывают зонами туристско-рекреационных, финансовых услуг, комплексными зонами:

- Функциональные ОЭЗ — льготы предоставляют под конкретную деятельность, при этом предприятие может размещаться в любом месте страны. По факту, компаниям предоставляют экономический свободный режим зависимо от того, в какие области государство намерено привлекать компании. Зачастую бывают экспорто-ориентированные компании

- Территориально-функциональные ОЭЗ

Мы коротко рассмотрели свободную экономическую зону: понятие, классификация, цели создания. Оставляйте свои комментарии или дополнения к материалу.

biznes-prost.ru

Особые экономические зоны России: описание

Если состояние экономики государства оставляет желать лучшего и является абсолютно непривлекательным для зарубежных инвесторов, то одним из выходов из сложившейся ситуации являются особые зоны, организованные на территории страны. В рамках этих отдельно взятых территорий возможно проведение абсолютно иной промышленной, инвестиционной, фискальной и тарифной политики.

Что такое особые экономические зоны России? Зачем они создаются? Чем привлекательны такие места для инвесторов и какую выгоду несут государству? На эти и другие вопросы попробуем ответить в рамках этой статьи.

Особые зоны

Передовой опыт создания подобных территорий принадлежит, несомненно, европейским странам. Тем не менее Россия тоже имеет в этой сфере довольно серьезный потенциал. На сегодняшний день на территории страны зарегистрировано более двух десятков ОЭЗ.Основные особые экономические зоны России можно разделить на несколько видов:

- промышленные;

- туристические;

- логистические;

- технологические.

Чуть позже мы поговорим более подробно о видах ОЭЗ. А сейчас расскажем об их местоположении. К особым экономзонам России относятся территории в Карачаево-Черкессии, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Дагестане. Сюда же входит и Калининградская область. К вновь создаваемым можно отнести Крымский полуостров.

Основные понятия

В этой сфере довольно запутанная терминология. Давайте в ней немного разберемся. Наверняка вы не раз слышали такие выражения:

- особая экономическая зона;

- свободная экономическая территория;

- зона свободной торговли;

- специальная экономическая зона.

Как же разобраться, что они все означают? Сложного тут ничего нет. Все вышеперечисленное — разные названия одного явления. Исключение тут может составлять разве что зона свободной торговли. Это понятие также означает свободную территорию, но гораздо меньших размеров. Обычно зоной свободной торговли именуют физически обособленную территорию в морских или воздушных портах, где полностью отсутствует таможенный сбор. Классический пример — Duty Free.

Цели и условия создания ОЭЗ

Особые экономические зоны России — это целые территории (районы, области, республики), которые обладают особым юридическим статусом. Там действуют свои, льготные экономические условия. Как правило, они чрезвычайно выгодны для отечественных или иностранных инвесторов. Все юрлица, ведущие хозяйственную деятельность на территории ОЭЗ, именуются ее резидентами.

Для создания ОЭЗ необходимо наличие некоторых условий:

- удачное географическое расположение территории;

- наличие свободных площадей для развития;

- развитая инфраструктура;

- привлечение кадровых ресурсов с достаточной квалификацией;

- возможность развития межрегиональных и международных связей;

- существование исторически сложившихся видов деятельности.

Зачем нужны особые зоны

Все особые экономические зоны России призваны решать стратегические задачи. Создание таких территорий способствует как развитию страны в целом, так и улучшению жизни в отдельных ее регионах.С организацией ОЭЗ государство решает такие задачи:

- создание большого числа новых рабочих мест для граждан, имеющих достаточную квалификацию;

- привлечение в страну иностранных капиталов;

- стимулирование отечественных производителей инвестировать средства в передовые технологии, производство, инфраструктуру;

- удержание интеллектуального потенциала на территории страны;

- развитие и поддержка отечественного производителя.

Резиденты, участвующие в развитии особых экономзон, также имеют свои преимущества:

- используют льготное налогообложение для снижения административных и производственных расходов;

- экономя на различных пошлинах, арендных ставках и прочих платежах, создают более конкурентоспособный продукт;

- имеют возможность привлекать квалифицированный персонал;

- увеличивают свою доходную часть за счет минимизации собственных затрат.

Кроме того, строительство инфраструктуры в ОЭЗ государство проводит чаще всего за счет собственных средств. Это также снижает нагрузку на резидентов.

В чем заключается суть ОЭЗ?

Как вы уже поняли, все особые экономические зоны России (список их довольно велик) помогают развивать или осваивать новые территории и отрасли хозяйствования. Особый режим создается для предпринимателей с той целью, чтобы они могли в короткие сроки перенастроить свой бизнес под новые условия. Классический пример — Крым. Это абсолютно новая территория, весь бизнес на которой долгое время был адаптирован под законы Украины. Теперь же предпринимателям нужно время и льготы, чтобы переориентировать его. Поэтому государство снижает налоги, упрощает систему таможенных пошлин, адаптирует систему страхования и упрощает регистрацию. То же самое происходит и в других регионах.

Льготы

Для резидентов ОЭЗ существуют льготные экономические условия. Например, такие:

- привилегии в сфере торговли — отсутствие пошлин на импортное сырье или запчасти, если они нужны для производства конечного продукта, а не для перепродажи;

- инвестиционные льготы и послабления в сфере налогообложения — сниженные ставки налогов или их полное отсутствие, снижение валютного контроля;

- незначительные ограничения или их полное отсутствие на владение производственными фондами для иностранцев;

- упрощенные стандарты на оборудование рабочего места, заработную плату, вопросы безопасности и так далее;

- доступные по цене здания и земельные участки — возможность обустроить склады и производственные помещения на условиях минимальной цены аренды;

- доступные и недорогие услуги и инфраструктура — субсидии на коммунальные услуги, дешевые газ, вода, электроэнергия, отремонтированные дороги, обеспечение транспортными услугами;

- сниженные стандарты загрязнения окружающей среды, ее охраны;

- наличие большого количества дешевой рабочей силы, отсутствие профсоюзов и других организаций трудящихся;

- открытый доступ к рынкам сбыта — как внутренним, так и внешним;

- долгосрочное отсутствие налога на прибыль;

- проведение таможенных процедур прямо на территории предприятия или ускоренное получение разрешений и др.

Виды особых экономических зон

Как мы уже говорили, все зоны с особыми экономическими условиями можно условно разделить на такие виды:

- промышленно-производственные — представляют собой огромные комплексы, ориентированные на производство большого количества определенной группы товаров;

- зоны свободной торговли — территории, которые не попадают под юрисдикцию таможенной службы; в таких зонах проводится не только продажа продукции, но и ее хранение, тестирование, упаковка и так далее;

- туристические — территории с развивающимся туристическим сектором, в которых существуют особые условия для предпринимателей;

- сервисные — территории, на которых производятся экспортно-импортная и финансовая деятельность, осуществляемая на особых условиях; классический пример — оффшорные зоны;

- научно-технические, внедренческие — технопарки, районы, где на особых условиях проводятся разработки и научные исследования в той или иной области хозяйствования.

«Алабуга»

Теперь давайте немного подробнее остановимся на некоторых ОЭЗ России. Начнем, пожалуй, с ОЭЗ ППТ «Алабуга». Эта промышленно-производственная зона расположена в Республике Татарстан, недалеко от города Елабуги, всего в 25 км от Набережных Челнов.

Специализация тут довольно разнообразна:

- производство автобусов и автомобильных компонентов;

- изготовление бытовой техники;

- фармацевтическое производство;

- изготовление мебели;

- высокотехнологичное химпроизводство;

- авиационное строительство.

На этой территории зарегистрировано 42 резидента, а всего занято более 4,5 тысячи человек. Площадь зоны — 20 квадратных километров.

Для того чтобы стать резидентом этого комплекса, нужно:

- зарегистрировать свою фирму на территории Елабужского муниципалитета;

- подписать договор с руководством ОЭЗ, взяв на себя обязательства внести в свои фонды инвестиции в размере не менее 1 млн евро на протяжение первого года и общие инвестиции за весь период действия договора — не меньше 10 млн евро.

Предприниматели, ставшие резидентами экономической зоны «Алабуга», могут рассчитывать на такие преференции:

- свободная таможенная зона, в которой иностранное оборудование может размещаться без уплаты НДС и таможенной пошлины;

- отсутствие экспортной пошлины при вывозе произведенной продукции;

- полное освобождение от внесения транспортного, земельного налога и других платежей в бюджет республики;

- ставка налога на прибыль в первые пять лет составляет всего 2 %, вторая пятилетка — 7 %, далее, вплоть до 2055 года — 15,5 %;

- земельные участки по вполне приемлемой цене, свободный доступ к инженерным коммуникациям, подведенным к границам участка электричество, газ, тепло, канализация;

- освобождение от налога на имущество и другие преференции.

ОЭЗ «Дубна»

Это технико-внедренческая зона, созданная в 2005 году на основании Постановления правительства РФ № 781.

Территория ОЭЗ «Дубна» имеет площадь около 200 гектаров и разделена на три участка:

- городок программистов;

- площадка нанотехнологий;

- участок ядерно-физических технологий.

Приоритетными направлениями этой ОЭЗ являются:

- проектирование сложных техсистем;

- биотехнологии;

- сложные медицинские технологии;

- информационные технологии;

- композиционные материалы;

- ядерно-физические и нанотехнологии.

Резидентами этой зоны могут стать как ИП, так и коммерческие организации. Исключение составляют лишь унитарные предприятия и иностранные фирмы. Чтобы стать резидентом ОЭЗ «Дубна», нужно зарегистрировать предприятие на территории муниципалитета и заключить с органами управления договор о проведении внедренческой деятельности.

Резиденты этой особой экономической зоны также могут рассчитывать на привилегированные условия в сфере налогообложения и другие виды поддержки. Налоговые льготы могут быть такими:

- отсутствие НДС при вывозе товаров за рубеж;

- нулевая ставка налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет до 01.01.2018;

- 13,5 % — налог на прибыль, подлежащий зачислению в местный бюджет;

- 14 % — платежи во внебюджетные фонды;

- 0 % — ставка земельного налога сроком на 5 лет, имущественного налога — на 10 лет, транспортного налога — на 5 лет.

Также резидентам полагаются другие преференции:

- льготная аренда помещений и земельных участков;

- бесплатное подключение к инженерным сетям и коммуникациям;

- ускоренное оформление документов на земельные участки;

- свободная таможенная зона;

- высокоскоростные системы передачи данных.

Также резидентам предлагаются условия свободной таможенной зоны, при которых не уплачивается ввозная пошлина на иностранные товары и НДС при вывозе российских.

«Алтайская долина»

ОЭЗ ТРТ «Алтайская долина» — это туристическо–рекреационная территория. Была создана в феврале 2007 года на основании Постановления правительства РФ № 67. Привилегированное положение предусмотрено на 49 лет.

Эта зона расположена в 12 км от города Горно-Алтайска, центра Республики Алтай. Здесь обеспечены новыми рабочими местами около 2,5 тысячи человек. Территория предлагает уникальные возможности для своих резидентов. Сотрудничество построено на принципах государственного и частного партнерства. Это означает, что создание всей необходимой инфраструктуры финансируется за счет бюджетных средств, а создание туристических объектов — доля частных инвестиций.

Государство гарантирует значительные административные преимущества:

- невмешательство в реализацию инвестпроектов;

- упрощенный формат проверок;

- режим «одного окна»;

- оформление аренды на земельные участки с урегулированным правовым статусом.

Инвесторов ждут также и налоговые льготы:

- 0 % — ставка налога на имущество, а также земельного сбора на протяжении 5 лет;

- плата за аренду земельных участков — не более 2 % от их кадастровой стоимости;

- понижение ставки транспортного налога;

- снижение налога на прибыль до 15,5 %.

«Бирюзовая Катунь»

ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» — еще одна рекреационная и туристическая зона. Она имеет самую большую площадь среди всех существующих — 3326 гектаров. «Бирюзовая Катунь» позиционируется как первая и наиболее крупная зона природного и экстремального горного туризма, разделенная на две части. Первая — для молодежи. Тут присутствуют центры горнолыжников, скалолазов, рафтеров, трекеров, молодежный отель и другая адаптированная инфраструктура. Вторая — для состоятельных туристов. Тут комфортабельные и дорогие гостиницы и другие удобства.

Эта экономическая зона, по сути, только начинает свое развитие, но уже имеет значительное количество инвесторов, готовых вкладывать деньги на привлекательных условиях. Ведь резидентам тут также предлагаются льготы и преференции.

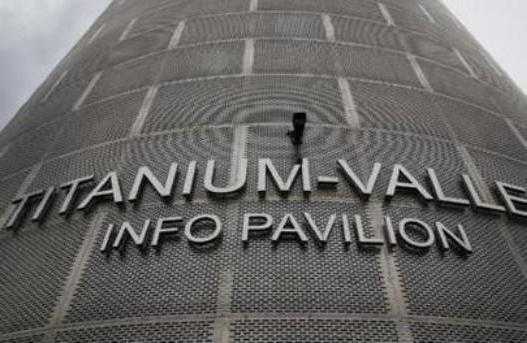

«Титановая долина»

ОЭЗ «Титановая долина», создаваемая в Свердловской области, также довольно уникальна. Направление деятельности ОЭЗ — титановая промышленность, эксклюзивная на территории РФ. Здесь предоставляются существенные льготы предприятиям, ориентированным на выпуск и высокотехнологичную переработку продукции мирового уровня. Приоритетными отраслями тут считаются переработка титана и производство изделий из него, изготовление оборудования для металлургических комплексов и машиностроения, производство стройматериалов.

«Ульяновск»

ОЭЗ ПТ «Ульяновск» также ориентирована на машино- и приборостроение. Тут в чести такие виды деятельности:

- приборостроение, производство электроники;

- авиастроение;

- техническое обслуживание самолетов;

- производство электрооборудования;

- изготовление композиционных материалов;

- прочие отрасли машиностроения.

В заключение хотелось бы сказать и о предпринимателях-нерезидентах, ведущих свою деятельность на территории той или иной ОЭЗ. Чаще всего они также имеют возможность рассчитывать на часть преференций, предусмотренных для резидентов, поскольку условия их деятельности должны оговариваться с руководством ОЭЗ.

Например, в такой экономической зоне, как Калининградская область, пониженный налог на прибыль распространяется абсолютно на все предприятия, независимо от типа хозяйственной деятельности и группы товаров. Именно поэтому открытие бизнеса является наиболее интересным на территории ОЭЗ. Конечно, если речь идет о заработке.

fb.ru

Свободные экономические зоны

Содержание

Введение

1. История развития свободных экономических зон

2. Характерные черты и классификация свободных экономических зон

3. Свободные экономические зоны в России

4. Свободные экономические зоны в мировой практике

Заключение

Список литературы

Введение

Развитие процессов интернационализации экономической жизни, в ряде случаев приобретающее формы глобализации, в XXI столетие не протекает как «цепная» реакция простых, линейных зависимостей, а реализуется в сложных, нередко весьма противоречивых формах. Так, интернационализация в ряде случаев сопровождается регионализацией экономического развития, выделением зон, компактных территорий или своего рода «точек» наиболее интенсивного международного экономического общения. В этом выражается стремление отдельных стран и их регионов приспособиться к новым условиям, преодолеть отставание от лидеров, создавая особый льготный режим внешнеэкономической и хозяйственной деятельности с учетом своей национальной и региональной специфики и природных условий. В таких регионах или зонах создаются наиболее благоприятные предпосылки для привлечения иностранных инвестиций, новых технологий и современного управленческого опыта.

Используемые в этих целях свободные (или специальные) экономические зоны (СЭЗ) в последние десятилетия получили широкое распространение в развитых и развивающихся странах с рыночной экономикой и в странах с переходной экономикой. Первые зоны стали появляться в конце 60-х — начале 70-х годов в развивающихся странах. Своего «пика» СЭЗ достигли к середине 80-х годов, когда в мире функционировало более 600 СЭЗ различных типов. Через них осуществлялось почти 8% мировой торговли. По имеющимся оценкам, в середине 90-х годов во всем мире функционировало около 1200 различного рода СЭЗ, в том числе примерно 400 свободных торговых зон, 400 научно-промышленных парков, более 300 экспортно-производственных зон и примерно 100 зон специального назначения (оффшорные центры, зоны рекреации, эколого-экономические регионы, туристические центры и др.). Вместе с тем, протекающие на более широком «экономическом пространстве» современные интеграционные процессы нередко вступают в определенное противоречие с ограниченностью, локальностью регионального или зонального подходов, выливающихся в ряде случаев в явно сепаратистские подходы и течения. Эта проблема так или иначе проявляется практически во всех странах — в том числе и в развитых странах с рыночной экономикой.

Большое значение для понимания сущности СЭЗ и их роли в современном мире имеют труды таких зарубежных авторов, как А.Базиль, Д.Гермидис, М.Исихара, П.Райан, Т.Симадзаки. Отечественные исследователи О.Т.Богомолов, А.Н.Быков, Н.П.Гусаков, Б.Г.Дякин, Н.А.Зотова, Е.М.Кожокин, Ю.С.Степанов, Н.П.Шмелев рассмотрели в своих работах широкий спектр практических вопросов проблематики СЭЗ.

Богатый эмпирический материал, полученный в разных сферах деятельности СЭЗ в РФ, обобщен в статьях С.Агафонова, Г.Алимова, А.Бонаева, Л.Вардомского, Ю.Воронина, С.Ивановой, М.Рубченко, Е.Шохиной, С.Шошкина, а также в докладах информационно-аналитического отдела Административного комитета СЭЗ «Находка», что помогает глубже понять происходящие в данной сфере процессы и выявить наметившиеся тенденции.

1. История развития свободных экономических зон

Свободные экономические зоны — современное название для достаточно древнего экономического явления. Льготный режим торговли, вплоть до полного освобождения от налогов и пошлин, испокон веков применялся там, где возникала необходимость быстрого освоения новых территорий, привлечения инвесторов и активизации товарных и финансовых потоков. В частности, Свободные экономические зоны использовались правительством Российской империи для освоения Северного Причерноморья в XIX веке, а одним из самых известных «свободных портов» была Одесса. Сегодня, в связи с новыми реалиями международного разделения труда, учреждение свободных экономических зон актуально для целого ряда стран, и в частности для России, где также существует необходимость принимать торговые, финансовые и налоговые меры для укрепления экономики отдельных регионов.

В классическом виде Свободные экономические зоны представляют собой четко ограниченные районы со специфическим таможенным и торговым режимом, обеспечивающим свободу перемещения капитала, товаров и рабочей силы. Эти анклавы называют по-разному: «свободные таможенные территории», «экспортные зоны», «зоны свободной торговли», «свободные банковские зоны», «промышленно-торговые зоны», «технико-внедренческие зоны» и так далее, а в просторечье — «внутренние офшоры». Но в любом случае это некий хозяйственный субъект, имеющий беспошлинный или льготный режим ввоза и вывоза товаров и определенную обособленность от остальной территории страны в торговом и валютно-финансовом отношении. Свободные экономические зоны имеют тесную связь с мировым рынком и активно привлекает иностранный капитал.

У зарубежных стран есть большой опыт использования Свободных экономических зон. Сегодня в мире насчитывается свыше тысячи свободных экономических зон. Только в США их около 200. В Китае и Вьетнаме за счет Свободных экономических зон подняли экономику.

При этом страны с благоприятным инвестиционным климатом делают ставку на привлекательность вложений.

Страны с высоким уровнем инвестиционного риска (как Россия) традиционно делают ставку на широкий диапазон и масштабность льгот, предоставляемых в свободных экономических зонах. Для многих стран Свободные экономические зоны стали едва ли не основным фактором, обеспечившим развитие экономики.

Первые Свободные экономические зоны на территории Российской Федерации начали образовываться в конце 80-х годов, то есть еще в эпоху Советского Союза. Основной целью их создания была активизация внешнеэкономической деятельности предприятий и организаций путем создания совместных предприятий.

Предполагалось, что первые свободные экономические зоны возникнут на Дальнем Востоке (то есть в регионе с развитым научно-техническим потенциалом) и будут способствовать росту производства наукоемкой продукции на базе действовавших национальных технологий и иностранного капитала.

К сожалению, сама идея Свободных экономических зон с трудом укладывалась в русло тогдашних экономических представлений. Поэтому советская концепция «зон совместного предпринимательства» изначально была половинчатой и в конце концов так и осталась нереализованной. Они не представляли большого интереса ни для потенциальных иностранных инвесторов (из-за ограниченности возможностей освоения российского рынка через механизмы этих зон), ни для российских предприятий (из-за отсутствия стимулов для образования СП в этих зонах и возможностей реализации эффективных проектов).

Второй этап развития свободных экономических зон наступил уже в 1990-х годах. После принятия парламентом и правительством решений о создании зон свободного предпринимательства в стране появилось 19 экстерриториальных экономических образований, в дальнейшем к ним прибавилось еще несколько.

Опыт создания свободных экономических зон в современной России принято считать неудачным. И неудачи эти объясняются несколькими факторами: неблагоприятный инвестиционный климат страны, непродуманность организационной структуры управления, отсутствие жесткого контроля за исполнением бюджетных субсидий и деятельностью хозяйствующих субъектов Свободных экономических зон. То есть факторы эти, главным образом, субъективные и отнюдь не позволяют говорить о том, что сама идея свободных экономических зон неприемлема для России. Напротив, для большинства экономистов очевидно, что с помощью механизма Свободных экономических зон может быть решена проблема экономических взаимоотношений федерального центра и субъектов РФ. Достаточно принять ряд законов и подзаконных актов, разграничивающих права и полномочия центра и субъектов, определяющих статус стратегически важных регионов, порядок бюджетных взаиморасчетов.

Создание Свободных экономических зон — действенное направление развития экономики отдельных территорий и регионов, ориентированное, как правило, на решение конкретных приоритетных экономических задач, реализацию стратегических программ и проектов. При этом, как показывает практика, система льгот, устанавливаемых в Свободных экономических зонах, в достаточной степени индивидуальна и тесно связана с реализуемыми на ее территории программами. (Как отмечено в «Свободные экономические зоны: мифы и действительность», согласно мировому хозяйственному опыту, первоначальные цели и задачи, декларированные при создании Свободных экономических зон, почти всегда не совпадают с тем, ч

mirznanii.com

Классификация свободных экономических зон

⇐ ПредыдущаяСтр 19 из 26Следующая ⇒

С помощью создания свободных экономических зон того или иного типа различные государства «третьего мира» пытаются решать разнообразные по своей природе задачи. В обобщенном виде они могут быть сведены к следующим целям:

— росту доходов страны в свободно конвертируемой валюте, расширению экспорта готовой продукции, рационализации импорта;

— росту притока иностранного производственного капитала;

— стимулированию технического развития, изменению структуры производства, ускорению инновационных и внедренческих процессов;

— сокращению безработицы;

— подготовке квалифицированных специалистов.

Практика функционирования свободных экономических зон, соперничества между ними за привлечение иностранного капитала привели к унификации условий, на которых в зону приглашаются инвесторы. Для каждого типа СЭЗ разработан определенный набор базовых льгот и стимулов, которые дополняются специальными формами поощрений, повышающих эффективность СЭЗ. Последние направлены либо на решение конкретных задач (например, ускоренное создание транспортной инфраструктуры), либо на стимулирование отдельных видов деятельности (переработка местного сырья на экспорт, банковские услуги).

Классификация СЭЗ

1. Комплексные СЭЗ— создаются с установлением льготного режима хозяйствования на территориях отдельных административных образований. К ним относят:

— Особые экономические зоны;

— Территории особого режима;

— Специальные экономические зоны;

— Зоны свободного предпринимательства.

2. Сервисные зоны— территории, обладающие льготными режимами предпринимательской деятельности для организаций и фирм, которые оказывают страховые, финансово-экономические и другие услуги:

— Туристические

— Банковские и страховые

— Оффшорные

3. Промышленно-производственные экономические зоны— это СЭЗ второго поколения, которые появились в результате преобразования торговых зон после того, как туда стали ввозить помимо товаров еще и капитал:

— Экспортно-импортозамещающие

— Экспортно-производственные

— Импортозамещающие

— Промышленные парки

— Научно-промышленные парки

4. Технико-внедренческие экономические зоныотносят к зонам третьего поколения. Они концентрируют иностранные и национальные исследовательские организации, которые используют единую систему налоговых льгот:

— Инновационные центры

— Технопарки

— Технополисы

5. Торговые зоны— самая простая форма СЭЗ, которые появились в 18-19 вв. (на Гибралтаре СЭЗ появилась в 1704 году, в Сингапуре в 1819 году и в Гонконге в 1848 году). Торговые зоны работают в большинстве стран, но большая их часть располагается в развитых странах:

— Торгово-производственные

— Свободные порты

— Бондовые склады

— Свободные таможенные

Согласно данным различных экспертных источников в мире существует несколько тысяч СЭЗ различных функциональных типов. Динамика темпов роста СЭЗ как в количественном отношении, так и по общему объему производства продукции в них, говорит о большой перспективе данного направления в нашей стране и в мире в целом.

Многолетняя позитивная практика зарубежных стран по созданию и функционированию свободных экономических зон свидетельствует об эффективности такого метода развития экономики .

Вводя на части своей территории особый режим внешнеэкономической деятельности, страны решают такие задачи, как повышение конкурентоспособности национального производства, увеличение притока капитала как от экспорта товаров и услуг, так и в виде внешних инвестиций, ускоренное освоение производства новых товаров и услуг. В развитых странах с помощью таких зон упрощается выход национальных фирм на внешние рынки, увеличивается прибыльность внешнеторговых и связанных с ними операций.

и т. п.) , либо на привлечение в зону инвесторов определенного типа (мелкий или крупный бизнес) .

Тема 13. Государственное регулирование регионального развития и местное самоуправление

Сущность государственного регулирования регионального развития

Региональная экономика и региональная политика

Специфика региональный комплексных программ развития и их структура (с/р)

Регион как объект хозяйствования и управления

Самоуправление

-1-

Особенности нашей страны (масштабность, региональное многообразие и др.) требуют более активной по сравнению с типичной мировой практикой деятельности государства по устранению диспропорций в национальном экономическом пространстве, решению сложных региональных проблем, созданию условий для устойчивого развития всех регионов и страны в целом.

Государственное регулирование регионального развития с помощью экономического механизма осуществляется на различных уровнях управления – федеральном, региональном, межрегиональном и местном.

Федеральные органы управления – должны регулировать процессы организации производства в экстремальных районах и в районах нового освоения; реализацию крупных экологических и социальных программ; организацию межрегиональных и межгосударственных экономических связей.

Региональные органы управления – занимаются вопросами использования местных ресурсов, рационализации структуры хозяйств, экологическими и социальными проблемами

Специфика регионов предопределяет целесообразность использования в каждом конкретном случае определенного набора экономических рычагов и стимулов. Успешное проведение экономических реформ требуют учета этой специфики.

А области финансовой и налоговой политики в связи с расширением экономической самостоятельности регионов следует повысить долю бюджетов республик, краев, областей в общих бюджетных ресурсах. Одновременно необходимо обеспечить на всей территории РФ функционирование единой налоговой системы с федеральными, местными и муниципальными налогами, механизм → и ↑ перераспределения доходов между регионами.

Наличие многоканальной системы определяется необходимостью иметь самостоятельные, устойчивые источники доходов федерального бюджета для решения тех задач, которые в соответствии с федеративным договором отнесены к ведению федеральных органов власти.

Вместе с тем, исходя из уровня эк. и соц. развития, безработицы, экологической обстановки в регионах возможна региональная дифференциация ставок регулирующих налогов, оставляемых на местах.

Централизованные средства (субвенции) из федерального бюджета необходимо выделять регионам лишь на достижение таких целей, которые невозможно решать за счет др. источников финансирования (преодоление последствий стихийных бедствий и ЧС, решение критических соц. проблем), а также на реализацию региональных гос. программ.

Основная цель регионального аспекта социальной политики – недопущение в регионах острых соц. конфликтов, снятие напряженности в районах повышенной социальной опасности. Основным источником финансирования региональных соц. программ становятся бюджеты республик, краев, областей, местные бюджеты. Для поддержки малообеспеченных групп населения сформированы Республиканский федеральный и территориальные фонды соц. поддержки населения.

Основные средства реализации социальной политики – предоставление бюджетных и внебюджетных субсидий, установление более высоких уровней з/п работникам бюджетных отраслей, доплат к пенсиям, пособиям и т.п.

В области инвестиционной политики в условиях сокращения гос. централизованных КВ упор делается на создание условий для привлечения частных и иностранных инвестиций, средств акционерных компаний. Необходимо стимулировать проекты, позволяющие рационализировать территориальную структуру производства, способствующие повышению уровня комплексности хозяйства региона и решению народнохозяйственных задач.

В целях повышения инвестиционной активности регионов предусматривается выплата инвестиционных премий за сооружение объектов, гарантий на ссуду, помощь в приобретении земель под строительство, предоставление льготных кредитов на инвестирование, создание территориальных и межпроизводственных консорциумов, АО для завершения ранее начатого строительства и т.п.

Большое значение придается налоговым и амортизационным льготам в целях стимулирования структурной перестройки экономики регионов.

Региональный аспект имеет важное значение для реформирования ВЭД. В настоящее время под давлением руководства отдельных республик, краев и областей правительство предоставляет местным администрациям ряд льгот и особых прав по квотированию экспорта товаров, уплате экспортных пошлин, обязательной продажи экспортерами части валютной выручки органам исполнительной власти. Эта деятельность мало упорядочена. Результат: увеличивается нестабильность бюджета, усложняется общероссийское регулирование ВЭД. Поэтому необходимо пересмотреть деятельность регионов на внешнем рынке, создав примерно равные возможности для всех. Это не ущемляет права субъектов федерации, а обеспечивает экономическую безопасность России. Исключение – свободные эк. зоны.

Соц.-эк. особенности регионов требуют разработки дифференцированных мер реализации эк. реформ. Необходима минимизация требований к централизации ресурсов на федеральном уровне и их межрегиональному перераспределению. Это одно из важнейших условий стабильности, надежности соц.-эк. и политической систем РФ. Необходимость поддержки кризисных и слабоосвоенных регионов, а также обеспечения межрегиональных коммуникаций предопределяет значительный объем централизованных инвестиций. Поддержание минимального уровня жизни населения во всех регионах требует аккумулирования и межрегионального перераспределения бюджетных средства и соответствующего формирования федеральной налоговой системы.

Гос. регулирование осуществляется в той или иной мере постоянно. Однако его методы, цели и приоритеты являются конкретно-историческими. Все их рассмотреть невозможно.

Основные направления гос. регулирования, которые активно применяются в настоящее время:

— совокупность мер законодательного, исполнительного и контролирующего характера, которые осуществляются правомочными на то учреждениями, общественными организациями в целях адаптации соц. и эк. структур и процессов к условиям, порожденным рыночными отношениями;

— корректировка, дополнение действий объективных эк. законов, закономерностей и тенденций.

Это нормальная реакция самозащиты рыночного типа организации государства от свойственных ее механизмам недостатков, чем и определяется необходимость проведения соответствующих акций регулирования;

— гос. регулирование, при наличии определенного уровня эк. развития, концентрации производства и капитала, их пространственной дифференциации;

— гос. регулирование в «узком» (дотации, финансирование, закупки, госзаказы) и «широком» (создание общих экономических и др. предпосылок и условий для эф. действия в регионах рыночного механизма хозяйствования, для выбора хозяйственными и инфраструктурными институтами наилучших способов своей деятельности с ориентацией на общенациональные цели и задачи) смыслах;

— поиск компромисса между многочисленными и разнообразным (а подчас и разнонаправленными) интересами.

В гос аппарате, в т.ч. в органах регионального управления и структурах местной власти, с трудом осознается необходимость перехода от прямого управления к регулированию. В ряде случаев наблюдается неумение использовать апробированные методы, побуждать субъекты экономики на основе материальной и иной мотивации действовать в целях достижения желаемых общественно значимых целей.

Фундаментальное значение для развития практики гос. регулирования имеет перераспределение значительной части валового внутреннего продукта (ВВП) через бюджетную систему и соответствующие фонды. Послевоенный период характеризуется возрастанием доли гос. расходов в общем объеме ВВП. Если в 60-е годы средняя доля таких расходов в развитых странах составляла около 28%, то к началу 1980-х она уже приближалась к 43%.

Финансовую помощь регионам предполагается осуществлять посредством специальных фондов (созданных или создаваемых):

Фонд регионального развития –представляет территориальный разрез инвестиционной части федерального бюджета, ориентируется на поддержку инвестиций производственного назначения (сущест.).

Фонд развития региональных финансовпредусматривается создать за счет ресурсов международных экономических структур (банков, фондов) и использовать преимущественно в регионах, выдерживающих стандарты реформ и выполняющих функции «точек роста».

Федеральный фонд финансовой поддержки регионов(сущест.) — используется в качестве инструмента выравнивания среднедушевых показателей исходя из минимальных гос. соц. стандартов.

Основные меры гос. регулирования устойчивости экономики регионов в ближайшей перспективе должны заключаться в следующем. На федеральном уровне необходимо уточнить Концепцию перехода РФ к устойчивому развитию, в частности выделить положение об особой роли устойчивого развития экономики российских регионов, преодолеть неразбериху в использовании терминов в принимаемых документах.

Соответствующие изменения следует внести и в статистическую базу территориального управления. В системе региональной статистики имеется 30 разделов и используется около 600 показателей. Проблема их агрегирования не разрешена, что существенно затрудняет их использование и в Центре, и на местах. Гос. статистика не позволяет достоверно оценить меру устойчивости и устойчивого развития регионов страны в целом. Ориентация на среднероссийские, среднерегиональные и др. данные становится все менее полезной: используя эти данные, можно утратить ориентиры и принять ошибочные решения.

По имеющимся оценкам, статистическая информация лишь на 2/3 содержит данные, необходимые для прогнозирования. Практическому выполнению этой ключевой функции препятствует дефицит показателей, который достигает 40%. Статистика по этой причине все более страдает от субъективизма, односторонности и утрачивает свое предназначение базы для принятия решений ц условиях усиливающейся неопределенности. По оценкам специалистов лишь 60% данных, получаемых по технологиям современной статистической системы, можно считать достаточно надежными.

Причины этого различны:

— возникновение и усиление информационных барьеров в деятельности экономических структур разных форм собственности, политических и др. организаций;

— нарушение принципа государственного централизма в сфере обработки информации;

— монополизация права собственности на информацию;

— высокая стоимость организации территориальных, отраслевых и проблемно-ориентированных баз данных.

Возрастающая потребность практиков в данных, характеризующих социально-эк. процессы, обусловила выполнение др. статистических и аналитических работ. Для мониторинга критических точек в динамике экономики регионов необходимо в первоочередном порядке ввести показатели, характеризующие:

— нарушения внутрисистемных и внесистемных экономических связей региона и предельные параметры этих отклонений;

— динамику производства естественных монополистов (эл/энергетика, транспорт, связь и др.) по сравнению с ценами на их продукцию и тарифами на услуги;

— степень монополизации местных рынков и динамику локальных монополий, допустимые их значения для территории;

— развитие экономики в связи с динамикой уровня жизнеобеспечения населения и показателями устойчивости хозяйственных комплексов регионов разного типа и ранга;

— соблюдение минимальных государственных социальных стандартов, скорректированных с учетом региональных различий и др.

Для того, чтобы концепция управления устойчивостью экономики регионов была реализована на практике, необходима также разработать методические материалы, организовать соответствующую переработку кадров.

Исходя из изложенного, следует констатировать, что эк. система регионов РФ сложилась в ходе длительной эволюции, находится в целом в благоприятных геополитических, инфраструктурных и др. условиях (за исключением отдельных регионов: Калининградская область, Чеченская республика и др.).

Регулирование устойчивости и экономики региона в пределах полномочий и ответственности субъекта федерации м.б. обеспечено только при целостном подходе, на основе тесного взаимодействия со структурами Федерального Центра как собственниками большей части ОФ, находящихся в регионах.

Устойчивое развитие регионов будет в значительной мере зависеть от качества управленческих решений, принимаемых в Центре и касающихся эл/энергетики, машиностроения, химического сектора, аграрной сферы.

-2-

Рекомендуемые страницы:

lektsia.com

Свободные экономические зоны

Содержание

Введение……………………………………………………………………….…..3

1. Мировая практика создания СЭЗ………..………………………..……………..6

2. Виды свободных экономических зон, и факторы, влияющие на их выбор…7

2.1 Промышленно-производственные зоны…………………………………….7

2.2 Технико-внедренческие зоны………………………………….……………..7

2.3 Туристическо-рекреационные зоны…………………………………………7

2.4 Портовые зоны …………………………………………………….…………..8

2.5 Факторы выбора вида экономической зоны…………………………………8

2.6 Классификация СЭЗ по видам в WEPZA………………………..…………..9

2.6.1 Wide area(Большие зоны)…………………………..……………………….9

2.6.2 Small area (Маленькие Зоны)………………………….……………………9

2.6.3 Industry Specific (Зоны Промышленности)………………………………10

2.6.4 Зоны выполнения условий…………………………………………………10

3. Резиденты СЭЗ…………………………………………………………………11

3.1 Резидент промышленно-производственной СЭЗ…………….……………11

3.2 Резидент технико-внедренческой СЭЗ………………….………………….11

3.3 Резидент туристско-рекреационной СЭЗ…………………..………………12

3.4 Резидент портовой СЭЗ……………………………………………………..12

4. Принципы создания эффективно функционирующей СЭЗ………………..14

5. Проблемы выживания СЭЗ в России……………………………….…….….17

6. Условия эффективной реализации концепции по созданию СЭЗ………….22

Заключение…………………………………………………………..……………24

Список использованной литературы……………………..……………………..25

Приложение………………………………………………..……………..………26

Введение

Свободные экономические зоны (СЭЗ) прочно вошли в мировую хозяйственную практику и действуют в различных странах. Сейчас в мире, по разным данным, от 400 до 2000[1] СЭЗ, но к этому числу нельзя с полным основанием отнести ни одну российскую, поскольку те образования, которые в России называются «свободными экономическими зонами», не удовлетворяют международным требованиям, предъявляемым к такого рода зонам.

Более того, несмотря на неоднократные попытки создания реально функционирующих СЭЗ в России, они остаются в отечественной экономике явлением скорее экзотическим, вокруг которого на протяжении уже почти 15-ти лет ведутся острые, но далеко не всегда приносящие реальные плоды дискуссии. Судя по остроте этих дискуссий, а также по отсутствию значимых практических результатов деятельности российских СЭЗ, до сих пор нельзя считать вполне ясным: целесообразно и возможно ли вообще их широкое создание в наших условиях?

Впервые СЭЗ были созданы в США по акту 1934 г. в виде зон внешней торговли. Их целью была активизация внешнеторговой деятельности посредством использования эффективных механизмов снижения таможенных издержек. При этом главным образом предполагалось сокращение импортных тарифов на детали и компоненты для производства автомобилей. В зоны внешней торговли были превращены склады, доки, аэропорты. Предприятия, действующие в указанных зонах, выводились из-под таможенного контроля в США, если импортируемые в зону товары затем направлялись в третью страну. Таможенные издержки снижались и тогда, когда в зоне осуществлялась «доводка» продукции фирм США для последующего экспорта. Если же товары из зоны шли в США, они в обязательном порядке проходили все таможенные процедуры, предусмотренные законодательством страны.

Сейчас в мире существует порядка 25 разновидностей и функционирует около 2000 свободных экономических зон, в том числе более 400 зон свободной торговли, столько же научно-промышленных парков, более 300 экспортно-производственных зон, 100 зон специального назначения (эколого-экономических, оффшорных, туристических и т.д.). Есть зоны, ориентированные на внешний рынок, есть — на внутренний. Для решения этих задач там действуют всевозможные льготы по таможенному, арендному, валютному, визовому, трудовому и прочим режимам, что создает условия для развития промышленности и инвестирования иностранного капитала. В таких зонах функционирует около трети мировых банковских депозитов развитых стран.

Цели создания свободных экономических зон варьируются в широких пределах в зависимости от экономических, социальных, иногда политических условий той или иной страны. В развитых капиталистических странах СЭЗ создаются, как правило, в застойных районах, страдающих безработицей, с недоразвитой инфраструктурой. Придавая таким районам статус зон, правительства этих стран не делают акцента на привлечении иностранных инвестиций, а стараются создать условия, максимально стимулирующие развитие имеющихся производств, интегрированных во внутренний рынок, а также обеспечение дополнительных рабочих мест.

В новых индустриальных странах Азии зональная политика является элементом промышленной и направлена на создание отраслевых анклавов экономического роста (преимущественно экспортных и научно-технических). В развивающихся странах, имеющих невысокий уровень экономического развития при создании свободных экономических зон, ставятся задачи привлечения иностранного капитала, передовой технологии и управленческого опыта, стимулирования экспорта, улучшения его структуры, увеличения занятости и подготовки квалифицированных кадров, получения дополнительной валютной прибыли от сдачи в аренду земли, помещений, предоставления коммерческих и других услуг. В обобщенном виде создание СЭЗ направлено на достижение таких целей, как: привлечение передовых, по отношению к национальным, технологий; активизация экономики путем привлечения иностранного капитала; поступление валютных активов, и, таким образом, увеличение валютных запасов; насыщение внутреннего потребительского рынка; повышение уровня занятости населения и квалификации рабочей силы; создание современной рыночной инфраструктуры; ускоренное развитие депрессивных районов; приобретение мирового опыта в области управления экономикой, международного предпринимательства.

1. Мировая практика создания свободных экономических зон

Мировая практика предполагает два варианта создания СЭЗ. Вариант «сверху» означает, что образование зоны происходит по инициативе центральных властей и в рамках государственной программы (как, например, в Южной Корее). Вариант «снизу», — создание СЭЗ в порядке рыночной самоорганизации (Доминиканская республика, Польша). Более динамично развивается второй вариант, в том числе при смешанном частно-государственном финансировании. Предложения об учреждении свободной экономической зоны направляются в специально уполномоченный государственный федеральный или региональный орган, который после принятия решения об учреждении зоны включается в работу по формированию условий ее создания. Особое внимание при учреждении зон обычно уделяется таким критериям, как выбор места, формирование социальной и производственной инфраструктуры, отраслевая структура экономики региона.

Создание СЭЗ — действенное направление развития экономики отдельных территорий и регионов, ориентированное, как правило, на решение конкретных приоритетных экономических задач, реализацию стратегических программ и проектов. При этом, как показывает практика, система льгот, устанавливаемых в СЭЗ, в достаточной степени индивидуальна и тесно связана с реализуемыми на ее территории программами. Согласно мировому и отечественному хозяйственному опыту, первоначальные цели и задачи, декларированные при создании СЭЗ, почти всегда не совпадают с тем, что происходит в результате фактического развития.

2. Виды свободных экономических зон, и факторы, влияющие на их выбор

В соответствии с положениями Федерального закона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» с изменениями от 3 июня 2006 г. в Российской Федерации могут создаваться особые экономические зоны четырех типов: промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные и портовые .

2.1 Промышленно-производственные зоны

Создаются с целью стимулирования роста промышленности в определенном регионе, который в этом нуждается. В этой зоне создаются «тепличные» условия для промышленно-производственных предприятий и организаций.

2.2 Технико-внедренческие зоны

Создаются с целью стимулирования развития сферы инновационных технологий. На территории данных зон создаются благоприятные условия для создания и развития различных наукоемких производств и

mirznanii.com

Свободные экономические зоны 10

Свободные экономические зоны*

В.П. МАКСАКОВСКИЙ

Heудивительно, что общее число свободных экономических зон, появившихся в мире в конце 50-х — начале 60-х годов (впрочем, некоторые их виды возникли значительно раньше), затем стало быстро возрастать. Что же касается конкретных количественных оценок, приводимых в разных источниках, то они различаются довольно сильно. Одни авторы полагают, что к середине 90-х годов общее число СЭЗ в мире приблизилось к тысяче, другие говорят о 1200, 2000 и даже более 4000. Несколько меньше расхождений в оценках того места, которое ныне занимают свободные экономические зоны в мировой экономике. Считается, что их доля в мировом тoвapoобopoтe увеличилась с 8% в 1960 г. до 20 в 1985 и 30% в конце 90-х годов. Они функционируют уже примерно в ста странах мира, а занято в них более 3 млн человек.

Разнобой количественных оценок объясняется в первую очередь тем, что само понятие свободной экономической зоны ни в отечественной, ни в зарубежной литературе абсолютно четко еще не сформулировано. В самой общей форме под СЭЗ следует понимать часть территории страны, где государство устанавливает особый режим управления, наиболее благоприятный для деятельности иностранных и отечественных предпринимателей, для привлечения внешних и внутренних инвестиций. Этот режим обычно предусматривает особые льготы для осуществления торговых операций (вплоть до отмены экспортно-импортных пошлин), налоговые льготы (вплоть до отмены налогообложения), финансовые льготы на предоставление коммунальных и иных услуг и административные льготы, облегчающие процедуры въезда и выезда, регистрации предприятий и т. д.

Большинство свободных экономических зон имеют сравнительно небольшую территорию и относятся к категории «точечных» объектов, но есть среди них и довольно обширные, и даже очень большие по площади. Одно из непременных условий возникновения СЭЗ — наличие выгодного экономико-географического положения. Для небольших, «точечных», СЭЗ это прежде всего соседство с международным портом или аэропортом.

Определенные понятийно-терминологические трудности возникают и при классификации свободных экономических зон , выделении различных их типов (видов). Чаще всего основой для классификации СЭЗ служат четыре главных критерия: 1) характер деятельности и функциональное предназначение; 2) степень интегрированности в мировую и национальную экономику; 3) отраслевой признак; 4) характер собственности (они могут быть государственными, частными и смешанными). Все это создает достаточно широкий диапазон для разного рода трактовок: одни авторы считают, что существует до 25—30 разновидностей СЭЗ, другие ограничиваются 10—15 и еще меньшим числом их типов. Но в любом случае очень важна группировка этих типов, объединение их в несколько родственных групп.

Первую группу образуют торговые СЭЗ . Это одна из наиболее ранних (возникших еще в ХVI—ХVII вв.) разновидностей свободных экономических зон. К ней относятся свободные таможенные зоны, торгово-складские зоны, свободные порты, но в первую очередь — зоны свободной торговли (ЗСТ) , получившие наиболее широкое распространение. Зоны свободной торговли обычно создаются на территории морских портов и аэропортовили в непосредственной близости от них. Они пользуются таможенной экстерриториальностью: хранящиеся и продающиеся в них товары не подлежат обычному таможенному контролю. Одной из разновидностей зон свободной торговли считают и магазины «Дьюти фри» (Duty free — беспошлинно), пользующиеся правом беспошлинной торговли и ставшие необходимой принадлежностью многих международных аэропортов.

Вторую группу образуют промышленно-производственные СЭЗ , также имеющие несколько разновидностей. СЭЗ этой группы принято подразделять на экспортно- и импортно-ориентированные. Первые из них работают на внешний рынок, а вторые на внутренний. Экспортно-производственных зон значительно больше, так что они в основном и формируют вторую группу СЭЗ. В отличие от зон свободной торговли, экспортно-производственные зоны предназначены прежде всего для увеличения экспортного потенциала страны и, соответственно, ее валютных доходов. Некоторые из них возникли на базе трансформации зон свободной торговли,но большинство создавалось целенаправленно с экспортной ориентацией. Для многих таких зон характерно преобладание сборочных предприятий.

Третью группу образуют научно-технологические (технико-внедренческие) СЭЗ , в которых концентрируются национальные и зарубежные проектные, исследовательские, научно-производственные фирмы, также пользующиеся единой системой налоговых и финансовых льгот. Задача таких СЭЗ заключается в разработке и внедрении в отечественную практику новейших технологий. Они имеют характер инновационных и научных центров, научных, исследовательских парков, технопарков и др.

Четвертую группу образуют сервисные СЭЗ , предоставляющие льготные условия тем фирмам и учреждениям, которые специализируются на оказании различного рода услуг, в основном финансовых, но также и других. Среди них различают офшорные зоны, финансовые центры, центры предоставления банковских, туристических и иных услуг.

Пятую группу образуют комплексные СЭЗ . Они не имеют узкой специализации, а охватывают разные стороны экспортно-импортной, производственной и инновационной деятельности, отчего их внутренняя стуктура наиболее сложна. Как правило, комплексные СЭЗ и по размерам значительно больше других. Они могут занимать территорию целого района, административной области, а в отдельных случаях и более крупного региона.

Наконец, в шестую группу можно включить международные СЭЗ , которые стали возникать сравнительно недавно. Такие зоны создаются в приграничных районах двух или нескольких стран с участием как частных фирм, так и соответствующих государств. Наиболее ярким примером международной СЭЗ может служить создаваемая на границе России, Китая и КНДР зона Туманган.

Туманганский проект предусматривает создание в дельте р. Туманган (Тумынцзян) особой международной экономической зоны площадью в 1000 км2 с новым городом-портом. Для реализации проекта уже заключены соответствующие межправительственные соглашения. Китаю этот проект выгоден, так как обеспечит ему создание новых рабочих мест и выход к Японскому морю. Перед КНДР, которая известна закрытостью своей экономики, он открывает возможность участвовать в многосторонних соглашениях. Россия благодаря ему может углубить свои экономические связи со cтpaнaми Азиатско-Тихоокеанского региона, причем на основе наукоемких производств и сферы услуг. Большой интерес к этому проекту проявляют также Япония и Республика Корея. Однако некоторое факторы политического и экономического характера оказывают сдерживающее воздействие на его осуществление.

Добавим, что при рассмотрении классификации экспортно-экономических зон некоторые авторы предпринимали попытки выделить их последовательные поколения. Обычно к СЭЗ первого поколения относят зоны свободной торговли, к СЭЗ второго поколения — экспортно-производственные зоны, к СЭЗ третьего поколения — технико-внедренческие и сервисные зоны. Появились также первые предложения, касающиеся зон четвертого поколения.

Несмотря на многие черты сходства, свободные экономические зоны в развитых странах Запада, в развивающихся странах и странах с переходной экономикой имеют некоторые различия.

Большое распространение таких зон в странах Запада вытекает из их активного участия в международном географическом разделении труда и мирохозяйственных связях, в разного рода интеграционных группировках, да и из самого постиндустриального характера их экономики. Неудивительно, что в этих странах представлены почти все разновидности СЭЗ.

В Западной Европе количественно преобладают зоны свободной торговли. Они появились здесь еще в XIX в. и даже раньше (вольные гаван

mirznanii.com