Уровень социально-экономического развития | Информ Интер

Экономическое развитие государства тесно связано с социальным уровнем жизни его населения, поскольку воспроизводство продукции и трудовых ресурсов способствует общему росту и повышению уровня образования и культуры.

Затрагивают экономический рост и общественные отношения, что, прежде всего, выражается в сфере распределения материальных благ.

При анализе любого государства уровень социально-экономического развития является основным критерием, который характеризует его на мировой арене.

Для оценки данного уровня принимаются во внимание следующие показатели:

- Качество жизни населения. Покупательная способность, разделение общества на классы, уровень социальной защищенности и т.д.

- Человеческий капитал. Представляет совокупность знаний и умений, применяемых в обществе для рационального функционирования человека и для развития общества и экономической системы.

- Конкурентоспособность страны на мировом рынке. Позиция страны в сфере международной торговли, где она может выступать как поставщик или потребитель.

- ВНП и ВВП. Эти два понятия довольно часто путают или считают одним и тем же показателем, однако ВНП — это объем продукции произведенной резидентами государства, а ВВП — это продукция выпущенная в целом на территории страны, куда входит и деятельность иностранных компаний.

- Индекс экономической свободы. Определяется в зависимости от степени вмешательства правительства государства в вопросы производства, распределения и потребления продукции.

На сегодняшний день все страны мира, в зависимости от уровня социального развития, принято классифицировать на три группы:

- Развитые страны. Имеют наиболее эффективную экономику, использующую прогрессивные технологии и методики, а также выступающую в роли мировых лидеров научно-технического прогресса. Значимая часть населения имеет высшее образование и занята в высокоспециализированных сферах деятельности.

- Развивающиеся страны. Государства с индустриальной экономикой, однако, недостаточным развитием инновационной сферы. Научно-технический прогресс в данных странах в большей степени заимствован, нежели создан собственным потенциалом.

- Слабо развивающиеся страны. Экономически бедные и нестабильные государства с низким уровнем развития промышленности и отсутствием собственной научной базы. Чаще всего они имеют сырьевую экономику.

www.informinter.ru

9) Классификация стран по уровню социально-экономического развития.

1)развитые страны с рыночной экономикой

2)страны с переходной экономикой или с формирующимся рынком

3)развивающиеся страны

Развитые страны с рыночной экономикой играют ведущую роль на мировом рынке и в международном разделении труда.

К развитым странам относят почти все страны Западной Европы, США, Канаду, Японию, Израиль, ЮАР, Австралию и Новую Зеландию. Все эти страны имеют высокий уровень экономического и социального развития.

Страны с переходной экономикой включают государства Восточной Европы, Россию, Албанию, Китай, Вьетнам, бывшие субъекты СССР, Вьетнам, Монголию.

К развивающимся странам относят большинство стран Азии, Африки, Океании, Латинскую Америку, Мальту и бывшую Югославию. Общий уровень ВВП развивающихся стран составляет менее четверти от ВВП развитых стран.

10. Развитые страны и их роль в мировой экономике.

В группу развитых стран входят государства с рыночной экономикой и высоким уровнем социально-экономического развития. Критериями для включения той или иной страны в группу индустриальных стран являются:

· высокий уровень социально-экономического развития, выражающийся в высоких уровнях ВВП в целом, на душу населения в частности (не менее 12 тыс. долл. в год), высоком жизненном уровне и стандарте;

· рыночная система хозяйствования;

· открытость экономики;

· преобладание в процессе производства ВВП сферы услуг (более 60%) над промышленностью и сельским хозяйством;

· переход в промышленности от добывающих и материалоемких отраслей к новым высокотехнологичным и наукоемким отраслям;

· высокий уровень механизации и продуктивности сельскохозяйственного производства, в результате чего 3-8% трудоспособного населения, занятого в сельском хозяйстве этих стран, полностью обеспечивают продовольствием свои страны и превратили сельское хозяйство в экспортный сектор экономики в большинстве стран этой группы

Международный валютный фонд включает в число развитых стран и территорий (т.е. тех частей некоторых стран, которые имеют особый статус, например, Гонконг или Гренландия) все страны Западной Европы, США и Канаду, Японию, Австралию и Новую Зеландию, а с 1997 г. – также Южную Корею, Сингапур, Гонконг и Тайвань, Израиль. ООН добавляет к ним Южно-Африканскую Республику. Организация экономического сотрудничества и развития относит к их числу также Турцию и Мексику, которые являются членами этой организации, хотя, скорее, это развивающиеся страны, но они вошли в нее по территориальному признаку (Турции принадлежит часть Европы, а Мексика входит в Североамериканское соглашение о свободной торговле – НАФТА).

Таким образом, в число развитых стран включают около 30 стран и территорий, а также после официального присоединения к Европейскому союзу Польши, Венгрии, Чехии, Словении, Кипра и Эстонии они тоже включены в число развитых стран.

Развитые страны являются главной группой стран в мировом хозяйстве. На них приходится более 50% мирового ВВП (если его подсчитывать по ППС) и большая часть мировой торговли и международного движения капитала. В самой группе развитых стран выделяют «семерку» с наибольшим объемом ВВП (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Канада, Италия). На эти страны приходится более 40% мирового ВВП, в том числе на США – 21, Японию – 7, Германию – 5%. Большинство развитых стран входит в интеграционные объединения, из которых наиболее мощными являются Европейский союз – ЕС (более 20% мирового ВВП) и Североамериканское соглашение о свободной торговле – НАФТА (24%).

На современном этапе развития эта группа стран обладает крупнейшим в мире научно-техническим потенциалом, являющимся не только главным фактором динамичного развития ее экономик, но и решающим фактором конкурентоспособности, которая в развитых странах мира складывается из высокотехнологичного промышленного производства, высокоэффективного сельского хозяйства, значительных государственных и внутрифирменных расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, высокой квалификации рабочей силы.

Развитые страны являются крупнейшими в мире производителями и потребителями продукции высоких технологий: доля США в производстве наукоемкой продукции составляет 36%, Японии – 29%, ЕС – 32%. Доля машиностроительной продукции в общей стоимости экспорта достигает в Японии 64%, в США и Германии – 48%, Швеции – 44%, Канаде – 42%. Одновременно США импортируют примерно 1/4 мирового экспорта машинотехнической продукции.

Страны, входящие в эту группу, лидируют в таких отраслях промышленности, как электронная, электротехническая, авиакосмическая, автомобиле- и судостроение, химическая, производство вооружений и военной техники и т.п.

Сельское хозяйство индустриальных стран утратило трудоемкий характер и превратилось в капитало- и наукоемкую отрасль, активно использующую современные биотехнологии. В сфере услуг этих стран наиболее интенсивно растет доля бизнес-услуг (финансовых, страховых, аудиторских, консалтинговых, информационных, рекламных и т.д.), услуг здравоохранения, образования, международного туризма.

Удельный вес расходов на НИОКР в ВВП развитых стран на протяжении последних 15 лет достаточно стабилен на уровне 2-3%. В США он составляет 2,8% ВВП, Японии – 2,9%, Германии – 2,7% ВВП, что в абсолютном выражении представляет собой весьма внушительные суммы.

Научно-технический потенциал промышленно развитых стран напрямую связан с высоким образовательным и квалификационным уровнем их рабочей силы.

Отличительными особенностями экономического развития промышленно развитых стран являются постоянно растущие валовые капиталовложения, сравнительно низкие инфляция и безработица.

Важными факторами развития национальных экономик этих стран является их доминирующая роль в процессах международной торговли товарами, услугами, технологиями, в международных перемещениях предпринимательского и ссудного капитала, их роль мировых центров притяжения рабочей силы, деятельность их транснациональных компаний и др.

11) Развивающиеся страны и их роль в мировой экономике. Группировки развивающихся стран.

К развивающимся странам теоретически относят те государства, у которых более низкий уровень ВВП на душу населения по сравнению с другими странами. Характеризуются слабо развитой индустрией и высокой степенью экономической зависимости от развитых стран. Некоторые такие менее развитые государства, общепризнанные развивающимися, например, Аргентина, в то же время унаследовали образованное население и многие другие черты развитых стран.[2]Кроме того, развивающиеся страны имеют преференции при экспорте в развитые страны.

К развивающиемся странам в основном относятся страны Азии, Африки и Латинской Америки.

Группировки :

Наиболее продвинутые в экономической смысле являются новые индустриальные страны (НИС), которые добились высоких темпов роста ВВП (более 7% в год) за счет эффективного использования национальных конкурентных преимуществ (избыток дешевой рабочей силы, географическое расположение) и целенаправленной перестройки экономики в пользу наукоемких технологий и услуг.

Нефтедобывающие страны

Нефтедобывающие страны это прежде всего страны — члены организации стран экспортеров нефти (ОПЕК). За счет экспорта нефти они имеют сопоставимый с развитыми странами уровень ВВП на душу населения. Однобокость развития экономики не позволяет отнести их к развитым странам.

studfiles.net

Показатели уровня социально-экономического развития стран

Показатели уровня социально-экономического развития стран.

Основными показателями социально-экономического развития стран (уровня развития хозяйства, культуры и образования населения) являются валовой внутренний продукт (ВВП) и индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Валовой внутренний продукт — общая стоимость произведенных товаров и услуг, созданных в стране за определенный период (обычно за год), и предназначенных для непосредственного употребления. По уровню ВВП страны между собой значительно различаются. В десятку стран с самым высоким ВВП входят США, Китай, Япония, Индия, Германия, Великобритания, Россия, Франция, Бразилия и Италия. Однако в расчете на душу населения на первое место выходят небольшие страны: Катар, Люксембург, Мальта, Норвегия, Бруней, Сингапур, Кипр, Ирландия, Швейцария.

В отличие от ВВП валовой национальный продукт (ВНП) включает суммарную стоимость товаров и услуг, созданных предприятиями данной страны внутри страны и за ее пределами.

Одним из важнейших показателей, которым ООН измеряет социально-экономический уровень развития различных стран, является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). В число главных составляющих индекса входят такие показатели: ожидаемая продолжительность жизни населения страны, уровень образованности населения и валовой внутренний продукт из расчета на душу населения. Взятые вместе, они дают количественную оценку качества жизни. Значения ИРЧП могут изменяться от 1 до 0.

По индексу развития человеческого потенциала все страны подразделяются на четыре группы. В первую группу входят страны с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала (0,80—0,95). В эту группу входят 50 стран, включая все высокоразвитые страны (Норвегия, Австралия, США, Нидерланды и др.). Вторую группу образуют страны, их около 50, с высоким уровнем развития человеческого потенциала (0,80—0,71), включая Республику Беларусь, Россию, Казахстан и др. Третью группу образуют страны со средним уровнем развития человеческого потенциала (0,71—0,53) — это около 50 стран, представляющих Азию, Африку и Южную Америку. В четвертую группу с низким уровнем развития человеческого потенциала (0,53—0,30) входят беднейшие государства мира — более 40 стран.

По значению ИРЧП Беларусь превосходила многие европейские страны и к 1990 г. занимала 40-е место среди 174 стран мира. После кризиса 1990-х гг. Беларусь практически восстановила экономический потенциал страны и по ИРЧП она поднялась до 50-го места в мире (2013 г.).

Типы стран мира.

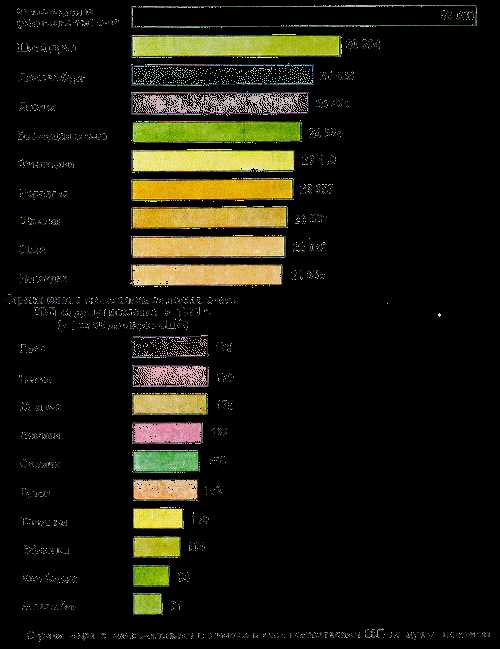

В конце ХХ в. сложились новые типы стран мира. По ряду показателей (величина ВВП, объем промышленной и сельскохозяйственной продукции, качество жизни и др.), а также по особенностям социально-экономического и политического развития выделяют три основные группы стран мира (рис. 40).

Рис. 40. Типы стран мира по уровню социально-экономического развития

Первая группа — это экономически высокоразвитые страны, страны с высоким уровнем экономического, культурного и социального развития, играющие ведущую роль в мировой экономике. Сюда входят главные экономически высокоразвитые страны: США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада. На долю этих стран приходится 2/3 мирового ВВП. К этой группе относятся также экономически высокоразвитые небольшие страны Западной Европы: Бельгия, Швейцария, Австрия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Люксембург и др., а также страны «переселенческого капитализма», которые не знали феодализма и социально-экономический уклад которых сформировали иммигранты из Европы, — Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, Израиль.

Вторую группу образуют экономически среднеразвитые страны Западной Европы (Испания, Португалия, Греция, Ирландия) и Восточной Европы (Польша, Чехия, Словакия и др.). По уровню развития они заметно отстают от стран первой группы. Вступление этих стран в Европейский союз способствовало их экономическому развитию и повышению уровня жизни.

Третью группу образуют развивающиеся страны. Это страны Восточной Европы, страны Балтии, ряд стран СНГ (Россия, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армения, Туркменистан и др.), Монголия, Китай, Вьетнам и др. Развивающиеся страны занимают более половины площади суши, в них проживает почти 80 % населения земного шара.

Ключевыми странами в группе развивающихся стран являются Китай, Индия, Бразилия, Россия, Мексика. Они концентрируют 2/3 мировых запасов полезных ископаемых и сосредоточивают около 1/2 населения мира.

Среди развивающихся стран выделяют новые индустриальные страны. Они отличаются высоким уровнем развития промышленного производства. К ним относятся Республика Корея, Сингапур, Тайвань (в составе КНР), Таиланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины. Экономические показатели этих стран Юго-Восточной Азии в основном соответствуют показателям промышленно развитых государств, однако у них имеются еще и черты, присущие всем развивающимся странам.

Небольшую группу среди развивающихся стран образуют страны — экспортеры нефти с высокими доходами от торговли нефтью (Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и др.).

В группу развивающихся стран входят также наименее развитые страны. У этих стран сравнительно низкий уровень развития экономики, по всем основным социально-экономическим показателям они очень сильно отстают от развитого мира и служат в основном поставщиками сырьевых ресурсов для развитых стран. Это самая многочисленная и разнообразная группа — около 140 стран. В основном это бывшие колонии, которые, получив политическую самостоятельность, попали в экономическую зависимость от своих бывших метрополий. Это большинство стран Африки, Азии, Латинской Америки, Океании. Многие из них получили независимость после Второй мировой войны.

Список литературы

1. География 8 класс. Учебное пособие для 8 класса учреждений общего среднего образования с русским языком обучения /Под редакцией профессора П. С. Лопуха — Минск «Народная асвета» 2014

projecteducation.ru

Классификация стран по уровню социально-экономического развития

План работы

Стр.

Контрольный теоретический вопрос

1. Классификация стран по уровню социально-экономического развития.

Мировая экономика – это совокупность национальных экономик стран мира, связанных между собой обменом товарами, услугами и международным движением факторов производства (капиталов и рабочей силы).

Поскольку мировая экономика включает множество разнообразных стран и регионов, при ее изучении необходимо применять показатели экономические и социальные индикаторы), позволяющие объективно оценить состояние и тенденции развития. Международные организации используют различные классификации стран в мировой экономике. Различия классификаций обусловлены различиями критериев, которые применяют международные организации.

Наиболее известной и важной в практических целях является классификация стран по уровню экономического развития. Критерием данной классификации является показатель ВНД на душу населения в год. В соответствии с данным показателем все страны разделяются на группы:

1. Низкий уровень дохода: менее 875 $.

2. Доход ниже среднего: 876 – 3465 $.

3. Доход выше среднего: 3466 – 10725 $.

4. Высокий уровень дохода: более 10726 $.

Классификация МВФ

Поскольку показатель ВНД на душу населения как критерий классификации стран имеет недостатки, имеет смысл дополнить существующую классификацию иными, основанными не только на показателях дохода, но и иных критериях. Наиболее известной классификацией стран, учитывающей систему показателей, является стандартная классификация. Согласно данной классификации, все страны можно разделить на промышленно развитые (индустриальные), развивающиеся (страны третьего мира), страны переходной экономики.

Развитые страны в мировой экономике

К промышленно развитым странам МВФ относит страны, которые имеют ВНД на душу населения более 15 тыс. $ по ППС. В число таких стран и территорий (частей некоторых стран, имеющих особый статус, например Гренландия и Гонконг) включены все страны Западной Европы, США, Канада, Япония, Австралия и Новая Зеландия. С 1997 г. в число развитых стран включены Южная Корея, Гонконг, Тайвань, Сингапур, а также Израиль, Кипр, Исландия.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) к развитым странам относит всех своих членов (30 стран), в том числе Турцию и Мексику. В будущем, вероятно, в число развитых стран войдут новые страны ЕС.

Основные признаки развитых стран:

1) высокий уровень ВВП на душу населения. В большинстве промышленно развитых стран этот показатель находится на уровне от 15 до 30 тыс. долл. на душу населения в год, превышая, примерно в 5 раз среднемировой уровень;

2) многоотраслевая структура экономики. При этом сфера услуг в настоящее время обеспечивает производство более 60% ВВП (ВНД) промышленно развитых стран;

3) социальная структура общества. Для промышленно развитых стран характерен меньший разрыв в уровне доходов между беднейшими и богатейшими 20% населения и наличие мощного среднего класса, имеющего высокие жизненные стандарты.

Существует мнение, что в ближайшем будущем в группу развитых стран войдет и Россия. Но ей для этого необходимо пройти долгий путь преобразования своей экономики в рыночную, увеличить ВВП хотя бы до дореформенного уровня. Развитые страны — это главная группа стран в мировом хозяйстве. В этой группе стран выделяют «семерку» с наибольшим объемом ВВП (США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Канада). Более 44% мирового ВВП приходится на эти страны, в том числе на США — 21, Японию — 7, Германию — 5%. Большинство развитых стран являются членами интеграционных объединений, из которых наиболее мощными являются Европейский союз (ЕС) и Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА).

Развивающиеся страны в мировой экономике

Развивающиеся страны, представляющие сегодня самую многочисленную группу (более 130), иногда столь существенно развиваются по доходу на душу населения, по структуре экономики, по социальной структуре общества, что иногда возникает сомнение относительно целесообразности включения их в одну классификационную группу. Однако, признавая чрезвычайное разнообразие стран третьего мира, необходимо оценивать то общее, что объединяет их не только формально, но и в действительности, обнаруживая общую позицию по мировым проблемам. Общность подходов к мировым проблемам обнаруживается в общей политике, для более эффективной реализации которой развивающиеся страны создают различные межгосударственные организации (например, Организация Африканского

Единства).

Несмотря на довольно значительное число этих стран, а для многих из них характерны большая численность населения и немалая территория, на них приходится всего лишь 28% мирового ВВП.

Нередко группу развивающихся стран называют третьим миром, и она неоднородна. Основу развивающихся стран составляют государства со сравнительно современной структурой экономики (например, некоторые страны Азии, особенно Юго-Восточной, и страны Латинской Америки), большим ВВП на душу населения, высоким индексом человеческого развития. Из них выделяют подгруппу новых индустриальных стран, которые в последнее время демонстрируют очень высокие темпы экономического роста.

Они смогли сильно сократить свое отставание от развитых стран. К сегодняшним новым индустриальным странам можно отнести: в Азии — Индонезию, Малайзию, Таиланд и другие,

в Латинской Америке — Чили и другие Южно- и Центральноамериканские страны.

В особую подгруппу выделяют страны, являющиеся экспортерами нефти. Костяк этой группы составляют 12 участников Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

Отсталость, отсутствие богатых запасов полезных ископаемых, а в некоторых странах и выхода к морю, неблагоприятная внутриполитическая и социальная обстановка, военные действия и просто засушливый климат определяют в последние десятилетия рост числа стран, относимых к подгруппе наименее развитых. В настоящее время их 47, в том числе 32 расположены в Тропической Африке, 10 — в Азии, 4 — в Океании, 1 — в Латинской Америке (Гаити). Главная проблема этих стран — не столько в отсталости и бедности, сколько в отсутствии ощутимых экономических ресурсов для их преодоления.

Страны переходной экономики

В данную группу стран включают 28 государств Центральной и Восточной Европы и бывшего СССР. Основанием для выделения данной группы стран является сходство отраслевой и, прежде всего, институциональной структуры экономики.

Абсолютное доминирование государственной собственности во всех странах определило структуру ВВП, темпы экономического роста. Государственное централизованное планирование, а не рыночный спрос формировал структуру отраслей, внутриотраслевые и межотраслевые пропорции. Данная система экономического развития по мере исчерпания природных ресурсов в СССР обнаружила свою неэффективность, по сравнению с рыночной. Темпы роста в странах «социалистического лагеря» снижались, экономическая

эффективность производства была значительно ниже, чем в развитых странах, качество продукции также было низким. Все попытки использовать рыночные механизмы в рамках доминирования централизованного государственного планирования ожидаемого результата не дали, хотя позволили несколько повысить эффективность в некоторых странах (как это было, например, в Венгрии). После краха коммунистической политической надстройки в СССР и странах ЦВЕ трансформация экономического базиса стала неизбежной.

Главное сходство стран переходной экономики заключалось в том, что они имели общие объекты трансформации экономики и сходные методы преобразований. Главный объект трансформации – государственная собственность – должна быть преобразована в частную путем приватизации. И процесс приватизации государственной собственности охватил все страны переходной экономики.

Другой важный объект преобразований – ценообразование. Переход от директивного ценообразования к рыночным свободным ценам осуществлялся путем либерализации цен (постепенной или «шоковой»).

Таким образом, специфика стра

mirznanii.com

Особенности социально — экономического развития стран

Показатели уровня социально-экономического развития стран

Основными показателями социально-экономического развития стран (уровня развития хозяйства, культуры и образования населения) являются валовой внутренний продукт (ВВП) и индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). Валовой внутренний продукт — общая стоимость произведенных товаров и услуг, созданных в стране за определенный период (обычно за год), и предназначенных для непосредственного употребления. По уровню ВВП страны между собой значительно различаются. В десятку стран с самым высоким ВВП входят США, Китай, Япония, Индия, Германия, Великобритания, Россия, Франция, Бразилия и Италия. Однако в расчете на душу населения на первое место выходят небольшие страны: Катар, Люксембург, Мальта, Норвегия, Бруней, Сингапур, Кипр, Ирландия, Швейцария.

В отличие от ВВП валовой национальный продукт (ВНП) включает суммарную стоимость товаров и услуг, созданных предприятиями данной страны внутри страны и за ее пределами.

Одним из важнейших показателей, которым ООН измеряет социально-экономический уровень развития различных стран, является индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). В число главных составляющих индекса входят такие показатели: ожидаемая продолжительность жизни населения страны, уровень образованности населения и валовой внутренний продукт из расчета на душу населения. Взятые вместе, они дают количественную оценку качества жизни. Значения ИРЧП могут изменяться от 1 до 0.

По индексу развития человеческого потенциала все страны подразделяются на четыре группы. В первую группу входят страны с очень высоким уровнем развития человеческого потенциала (0,80—0,95). В эту группу входят 50 стран, включая все высокоразвитые страны (Норвегия, Австралия, США, Нидерланды и др.). Вторую группу образуют страны, их около 50, с высоким уровнем развития человеческого потенциала (0,80—0,71), включая Республику Беларусь, Россию, Казахстан и др. Третью группу образуют страны со средним уровнем развития человеческого потенциала (0,71—0,53) — это около 50 стран, представляющих Азию, Африку и Южную Америку. В четвертую группу с низким уровнем развития человеческого потенциала (0,53—0,30) входят беднейшие государства мира — более 40 стран.

По значению ИРЧП Беларусь превосходила многие европейские страны и к 1990 г. занимала 40-е место среди 174 стран мира. После кризиса 1990-х гг. Беларусь практически восстановила экономический потенциал страны и по ИРЧП она поднялась до 50-го места в мире (2013 г.). Типы стран мира. В конце ХХ в. сложились новые типы стран мира. По ряду показателей (величина ВВП, объем промышленной и сельскохозяйственной продукции, качество жизни и др.), а также по особенностям социально-экономического и политического развития выделяют три основные группы стран мира (рис. 40).

Первая группа — это экономически высокоразвитые страны, страны с высоким уровнем экономического, культурного и социального развития, играющие ведущую роль в мировой экономике. Сюда входят главные экономически высокоразвитые страны: США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада. На долю этих стран приходится 2/3 мирового ВВП. К этой группе относятся также экономически высокоразвитые небольшие страны Западной Европы: Бельгия, Швейцария, Австрия, Швеция, Норвегия, Финляндия, Люксембург и др., а также страны «переселенческого капитализма», которые не знали феодализма и социально-экономический уклад которых сформировали иммигранты из Европы, — Австралия, Новая Зеландия, ЮАР, Израиль.

Вторую группу образуют экономически среднеразвитые страны Западной Европы (Испания, Португалия, Греция, Ирландия) и Восточной Европы (Польша, Чехия, Словакия и др.). По уровню развития они заметно отстают от стран первой группы. Вступление этих стран в Европейский союз способствовало их экономическому развитию и повышению уровня жизни.

Третью группу образуют развивающиеся страны. Это страны Восточной Европы, страны Балтии, ряд стран СНГ (Россия, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Армения, Туркменистан и др.), Монголия, Китай, Вьетнам и др. Развивающиеся страны занимают более половины площади суши, в них проживает почти 80 % населения земного шара.

Ключевыми странами в группе развивающихся стран являются Китай, Индия, Бразилия, Россия, Мексика. Они концентрируют 2/3 мировых запасов полезных ископаемых и сосредоточивают около 1/2 населения мира.

Среди развивающихся стран выделяют новые индустриальные страны. Они отличаются высоким уровнем развития промышленного производства. К ним относятся Республика Корея, Сингапур, Тайвань (в составе КНР), Таиланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины. Экономические показатели этих стран Юго-Восточной Азии в основном соответствуют показателям промышленно развитых государств, однако у них имеются еще и черты, присущие всем развивающимся странам. Небольшую группу среди развивающихся стран образуют страны — экспортеры нефти с высокими доходами от торговли нефтью (Саудовская Аравия, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и др.).

В группу развивающихся стран входят также наименее развитые страны. У этих стран сравнительно низкий уровень развития экономики, по всем основным социально-экономическим показателям они очень сильно отстают от развитого мира и служат в основном поставщиками сырьевых ресурсов для развитых стран. Это самая многочисленная и разнообразная группа — около 140 стран. В основном это бывшие колонии, которые, получив политическую самостоятельность, попали в экономическую зависимость от своих бывших метрополий. Это большинство стран Африки, Азии, Латинской Америки, Океании. Многие из них получили независимость после Второй мировой войны.

Основными показателями социально-экономического развития стран являются ВВП и ИРЧП. Уровень развития мирового хозяйства определяют экономически развитые страны. В мировой экономике возрастает роль Китая и новых индустриальных стран.

geographyofrussia.com

Показатели уровня социально-экономического развития стран — МегаЛекции

Статистические (количественные) показатели являются основой каждого объективного научного исследования.. Какие же существуют показатели, по которым можно судить об уровне социально-экономического развития страны? В первую очередь, это абсолютные показатели, характеризующие экономическую мощь: ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ (ВВП) сумма всех благ, произведенных на территории данной страны за год, и ВАЛОВЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ (ВНП) — объем произведенных благ по национальному принципу: ВВП за вычетом прибылей иностранных компаний, переведенных за рубеж и заработной платы иностранных рабочих, плюс аналогичные поступления из-за границы. Как правило, разница между этими показателями не превышает долей процента, но есть страны, где эта доля значительна (например, Сингапур).

В странах мира используются различные методы подсчета ВВП и ВНП, поэтому данные, приводимые национальной статистикой и международной почти всегда различны. Так,в национальной статистике России, в отличие от других стран, в ВВП не включаются отрасли нематериального производства — прибыли банков, услуги.

Чтобы обеспечить возможность межстрановых сопоставлений, в международной статистике данные о ВВП приводятся в едином денежном измерении — долларах США. Они рассчитываются экспертами ООН по особым методикам — по официальным обменным курсам или по паритетам покупательной способности валют. Поэтому и эти данные, в зависимости от методики подсчета, значительно отличаются друг от друга.

Важным показателем является ВВП НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, отражающий распределение произведенного богатства между населением страны.

Структура экономики (соотношение секторов «первичного» сельское и лесное хозяйство, отрасли обрабатывающей промышленности, рыболовство; «вторичного» отрасли промышленности; «третичного»- услуги и сфера управления) находит свое отражение в СТРУКТУРЕ ВВП и СТРУКТУРЕ ЗАНЯТОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ.

Динамика ВВП за ряд лет дает представление о ТЕМПАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.

Важными индикаторами при межстрановых сопоставлениях являются демографические показатели — средняя продолжительность предстоящей жизни мужчин и женщин, коэффициенты рождаемости и смертности (соответственно, количество родившихся и умерших на тысячу жителей), темпы прироста населения, численность и доля экономически активного населения, доля городского населения.

Показатели, отражающие социальные аспекты жизни населения и «качество жизни»: количество пациентов на одного врача, уровень грамотности (доля грамотного населения в численности населения страны), количество автомобилей на 100 семей и др., так же важны при экономико-географическом анализе.

По всем этим показателям существуют весьма ощутимые различия между тремя группами стран.

Методика типологии: многопризнаковые классификации

Перед нами стоит задача: из 6 стран выявить страны со сходным типом социально-экономического развития. Исходные данные представлены в таблице.

Таблица.

Очевидно, что сравнивать страны по одному показателю достаточно просто. Если же нами стоит задача сравнить эти страны по нескольким показателям сразу и выявить «похожие», задача существенно усложняется. Как можно сравнить, допустим, долю городского населения с коэффициентами рождаемости и смертности, продолжительность предстоящей жизни с долей сельского хозяйства в ВВП?

Для сравнения разнотипных показателей используется методика РАНЖИРОВАНИЯ — т.е. нахождение рангов всех показателей и сопоставление не самих показателей, а их рангов.

Допустим, нам надо разбить предложенные страны на 3 группы. Это значит, что мы будем ранжировать каждый показатель по 3-х балльной шкале. Интервалы, в которые должны попасть каждая их стран рассчитывается по формуле:

где mах — максимальное значение показателя;

min — минимальное значение показателя;

Х — интервал.

Таким образом, страны, в зависимости от того, в каком промежутке находится характеризующий их показатель, получают соответствующий ранг и относятся к следующим группам: 1. от min до (min+X)=y; 2. от у до y+X=z; 3. от z до max.

Очень важно придерживаться выбранной логической основы классификации — к группе 1 (ранг 1) должны относиться страны с «лучшими» показателями, а они не всегда бывают самыми высокими. Например, страны с наибольшими показателями ВВП должны получить ранг 1, а с наибольшими показателями смертности — ранг 3.

Таким образом наша матрица статистических данных превращается в матрицу рангов, которые мы уже можем сравнивать.

Следующим этапом обработки матрицы является подсчет суммы рангов и разницы между суммой рангов каждой из стран друг с другом. Страны, имеющие минимальную разницу в сумме рангов, будут относится к одному типу.

Принятая ООН классификация — деление стран мира на «промышленно развитые», «развивающиеся» и страны с «централизованной плановой экономикой» объединяет в одну группу чрезвычайно разные страны. Очевидно, что такие страны как, например, США и Швейцария, отнесенные к категории «экономически развитые страны», или Куйвейт и Папуа-Новая Гвинея (попавшие в группу развивающихся) имеют, безусловно, общие черты, но еще больше между ними различий.

Группа промышленно развитых стран включает около 30 государств. Их отличает высокий уровень развития экономики, преобладание отраслей обрабатывающей промышленности и сферы услуг в ВВП, высокое качество и уровень жизни населения. В этих странах создается основная доля мирового промышленного производства. На их долю приходится более 70 % мирового внешнеторгового оборота, в том числе около 90% экспорта машин и оборудования. К экономически развитым странам относятся: все страны Западной Европы, США, Канада, Япония, Австралия, Новая Зеландия, ЮАР и Израиль. Все они являются членами “Организации экономического сотрудничества и развития” (ОЭСР).

В группу развивающихся стран входит самое большое число государств мира (около 150). Страны эти чрезвычайно разные – к этой группе относятся Бразилия и Тувалу, Индия и Южная Корея, Сомали и Буркина-Фасо и др. Однако всем им присущи такие общие черты социально-экономического развития, как: колониальное прошлое, предопределившее территориальную структуру и преимущественно аграрно-сырьевую специализацию хозяйства; особенности участия в международном разделении труда; неравноправное положение в мировом хозяйстве, зависимость от иностранного капитала; огромная внешняя задолженность; наличие острейших проблем — демографической, экологической и продовольственной, а также низкий уровень жизни большей части населения и другие.

Тем не менее, среди развивающихся есть страны и территории, по показателям социально-экономического развития, уже приблизившиеся к уровню промышленно развитых. Это, например, Турция, официально обратившаяся в 1987 г. с заявкой на вступление в Европейское Экономическое Сообщество, аргументируя просьбу тесными экономическими связями с европейскими странами. Это и крупнейшие из развивающихся стран — Бразилия, Аргентина, Мексика, Индия, а также «новые индустриальные страны»: Республика Корея, Тайвань, Сингапур, Сянган.

В группу стран с централизованной плановой экономикой входят бывшие социалистические страны, в 1990-е годы перешедшие к созданию основ рыночной экономики (республики бывшего СССР, Чехия, Словакия, Хорватия, Словения, Босния и Герцеговина, Македония, Союзная Республика Югославия, Польша, Венгрия, Болгария, Румыния, Албания, Монголия) и собственно социалистические страны (Китай, Куба, КНДР, Вьетнам).

Роль промышленно развитых, развивающихся государств и стран с центрально-планируемой экономикой в мировом хозяйстве, середина 90-х гг.

| Показатели Группы стран | Доля в (%): | |||

| населении | ВВП | пром. продукции | с/х продукции | |

| Весь мир Развитые страны, в т. ч. США ЕС Япония Развивающиеся страны Страны с центрально-планируемой экономикой, в т.ч. Китай Россия | 15,5 4,8 2,4 2,4 53,2 31,3 21,3 2,7 | 66,6 26,4 25,3 14,9 15,9 17,5 2,2 4,1 | 66,0 20,0 23,0 9,0 17,0 17,0 8,0 6,0 | 40,0 12,0 19,0 5,0 30,0 30,0 15,0 6,0 |

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:

megalektsii.ru

Тема 4. Классификация стран по экономическому потенциалу и уровню социально- экономического развития. 1. Классификация стран мира.

2. общие черты промышленно развитых стран.

3. общие черты развивающихся стран.

4. страны с переходной экономикой. Кризис централизованной модели экономики.

1. классификация стран мира.

Классификация, основанная на центроперефирическом строении мирового хозяйства:

Центр- группа экономически развитых стран. Это системообразующее ядро мировой экономики.

Периферия- развивающиеся страны, приближающиеся или удаляющиеся от центра в зависимости от уровня экономического развития.

Полупериферия- страны с переходной экономикой, новые индустриальные страны.

Классификация по уровню доходов на душу населения:

в методологии всемирного банка, который ежегодно рассчитывает показатели национального дохода на душу населения в странах мира, все государства и территории классифицируются тремя категориями:

— страны с высоким уровнем дохода на душу населения (от 22196 долл).

— страны со средним уровнем дохода на душу населения:

Выше среднего (до 12196 долл).

Ниже среднего (до 3945 долл).

— страны с низким уровнем дохода на душу населения.

Классификация стран по уровню их экономического развития:

— промышленно развитые страны

— развивающиеся страны

— страны с переходной экономикой

Критерии развитости:

— уровень социально- экономического развития

— отраслевая структура экономики

— социальная ориентированность экономики

— уровень технологического и научного потенциала

— уровень и качество жизни населения и др.

Классификация стран по принадлежности к «первому», «второму» и «третьему» миру:

— страны «первого» мира- промышленно развитые страны и некоторые нефтедобывающие страны.

— страны «второго» мира- государства с централизованной экономикой, имеющие высокий и средний уровень дохода.

— страны «третьего» мира- развивающиеся страны с низким и средним уровнем дохода.

К промышленно развитым странам относится около 30 государств, в которых проживает 1,2 млрд.человек (23% всего населения мира).

На их долю приходится около 70% мирового ВВП и 69% мирового внешнеторгового оборота. Промышленно- развитые страны дают 70-75% мирового промышленного производства. ВВП на душу населения колеблется в этих странах от 10 до тыс.долл.

Классификация промышленно развитых стран по их роли в мировом хозяйстве:

— первая группа- «большая семерка»: США, Япония, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Канада. Удельный вес «большой семерки»:

В ВНп промышленно развитых стран 85,8%;

В мировом ВНП- 46, 3%;

В экспорте промышленно развитых стран- 72,7%;

В мировом экспорте- 50,1%

— вторая группа- малые промышленно развитые государства Западной Европы. По величине ВВП на душу населения занимают с 8 по 44 место среди стран мира.

— третья группа- страны переселенческого капитала- Австралия, ЮАР, Израиль, Новая Зеландия.

Япония.

После переворота 1867- 1868 гг.(революция Мэйдзи) Япония за сто лет прошла путь от традиционной феодальной социально- экономической системы до развитой рыночной экономики. Ряд соседей Японии: Южная Корея, Тайвань, Тайланд- использовали во многом уроки японского догоняющего развития.

Факторы ускоренного роста экономики:

Принципиально новая стратегия развития, основой которой явился принципиальный отход от прошлого:

— создание новой структуры и новой техники;

— создание новых стимулов к труду;

— демократизация общества;

— развитие рыночных отношений и предпринимательства.

В 1946 году начался активный процесс демилитаризации и демократизации Японии, переход от тотальной командной экономики к либеральной рыночной.

Этапы реформ:

— 1947- 48 гг.- антимонопольная реформа (роспуск холдингов, разукрупнение гигантских промышленных и торговых компаний, формирование независимых фирм).

— 1947- 50 гг.- земельная реформа (выкуп государством помещичьих земель с последующей их продажей крестьянам).

— 50 г- радикальная бюджетная реформа, направленная на достижение строгой сбалансированности и бездефицитности госбюджета. В процессе перестройки японской экономики были использованы рычаги государственного регулирования в процессах формирования рыночной экономики.

Применение государственного планирования. С 1955 г.было составлено 12 планов, в соответствии с которыми постоянно намечались конкретные отраслевые приоритеты в развитии японской экономики.

В 50-х годах упор делался на развитие базовых отраслей (черная металлургия, химическая промышленность, энергетика, судостроение, торговый флот).

В начале 60-х годов- развитие автомобильной и нефтеперерабатывающей промышленности.

В конце 60-х годов- электроника, особенно производство домашней электронной техники.

В результате реформ темпы экономического роста страны за период с 1955 по 1970 г.составили примерно 11%. Это и было экономическим чудом. Впоследствии темпы экономического роста Японии стали снижаться и в настоящее время составляют всего лишь около 1% в год.

— В 70-х гг.два мировых нефтяных кризиса вызвали в Японии острые вспышки инфляции и резкое замедление темпов роста. В 1973-74 гг.импортные цены выросли в 2,1 раза, в 1979-80 гг.- на 86%.

Современная экономика Японии.

Экономика Японии- одна из самых развитых экономик мира. По размеры ВВП и объему промышленного производства Японии занимает 3-е место среди стран мира, после США и КНР.

Объем ВВП на душу населения превышает 30 тыс.долл.

На долю Японии приходится более 10% мирового ВВП.

В отраслевой структуре экономики на долю сельского хозяйства приходится 2%, на промышленность и строительство- 36%, сферу услуг- 62% ВВП.

Основой всей промышленной структуры является обрабатывающая промышленность (23,5% ВВП и 20,5% занятых).

Япония занимает первое место в мире по производству продукции машиностроения, а по объему выпуска химической продукции и производству автомобилей второе место.

В Японии развиты высокие технологии, транспортное машиностроения, включая автомобиле строение и судостроение, станкостроение. Рыболовный флот составляет 15% от мирового. Экономика западной Европы. На современном этапе страны Западной Европы принадлежат к группе экономически развитых стран с однотипной экономикой. Они характеризуются довольно высоким уровнем экономического развития, занимая по величине ВВП на душу населения со 2 по 44 место среди стран мира. На долю западной Европы приходится около 8% совокупного ВВП и 7% населения мира. Классификация по величине территории: — крупные государства- Франция, Испания, швеци, Германия, Финляндия, Норвегия, Италия, Великобритания. — средние государства- Исландия, Греция, Португалия, Ирландия, Австрия. — малые государства- Дания, Бельгия, нидерланды, Швейцария, Люксембург, мальта, Кипр. — карликовые государства- Андорра, Лихтенштейн, сан- Марино, Ватикан, Монако. Классификация по уровню экономического развития: — крупные высокоразвитые в промышленном отношении страны- Германия, Франция, Италия, Великобритания. — Испания, нидерланды, Швеция, Бельгия, Швейцария. Они уступают крупным державам в 4-5 раз, на их долю приходится 20,1% ВВП. — Австрия, Дания, Норвегия, Греция, Финляндия- около 8,1% ВВП. — Португалия, Ирландия, люксембург, Исландия, Кипр и Мальта- около 2% ВВП. — Монако, сан- Марино, Андорра, лихтенштейн, Ватикан. Основные черты развития экономики: — западная Европа бедна природными ресурсами. Она импортируем более 2/5 энергоносителей и около 3/4 других видов сырья. — западная Европа в доставке обеспечена рабочей силой и денежными капиталами. — регион занимает первое место в Ире по размерам промышленного и сельскохозяйственного производства, по экспорту товаров и услуг, по запасам золота и валюты, по развитию туризма. — западная Европа не уступает США и Японии по технологическому уровню традиционных базовых отраслей, а в химической промышленности является явным лидером. — на долю западной Европы приходится около 20% мирового производства сельскохозяйственной продукции. Ведущие страны в этой области- Франция, Германия, Италия, Великобритания. — наблюдается сокращение удельного веса отраслей материального производства в их ВВП и повышение доли услуг. — первостепенную роль в системе ВЭС играют отношения с двумя другими «центрами силы», и прежде всего с США. — Россия и западная Европа- «естественные» экономические партнеры. Их объединяет не только географическая близость, но и общность исторического и культурного наследия. Особенности развитых стран: — высокий уровень развития материального производства и в первую очередь промышленности. — высокий удельный вес в экономике сферы услуг. — относительно равномерной распределение доходов. — социальная ориентированность экономики — высокий интеллектуальный уровень труда определяется большими капиаловложениями в науку и внедрением ее достижений в производство. — гуманизация экономики.

Развивающиеся страны. 83 страны (бывшие колонии или полуколонии), в них проживает примерно 80% населения земли (более 5 млрд чел), на них приходится более 49% ВВП, производство ВВП на душу населения составляет от 500 до 1500 долларов в год. Наименее развитые страны характеризуются производством ВВП на душу населения от 100 до 500 долларов. В то же время в странах периферии сосредоточены мировые запасы сырья: нефть, природный газ, руды металлов, в тч урановая, бокситы, фосфор ты, апатиты. Кроме того, эти страны располагают около половины гидроэнергетических общемировых запасов. Развивающиеся страны сильно отличаются между собой, их можно разделить на развитые страны- Гонконг, Тайвань, Кувейт, арабские Эмираты; крепкие середняки с неплохим уровнем развития экономики- страны Латинской Америки и Азии; наименее развитые страны. Признаки многих развивающихся стран: — колониальное или полуколониальное прошлое; — аграрно- сырьевая направленность экономики; — многоукладность экономики; — неоднородность социальной структуры общества; — низкое качество рабочей силы; — социальное напряжение; — зависимость от стран с развитой рыночной экономикой. 1. Новые индустриальные страны югом восточной Азии и Латинской Америки. 2. Страны ближнего и среднего востока (страны ОПЕК) 3. Страны тропической Африки, Азии и Латинской Америки. НИС — группа развивающихся стран, в которых за последние десятилетия произошел качественный скачок социально — экономических показателей. Экономика этих стран за короткий срок совершила переход от отсталой, к высоко развитой экономике. Все новые индустриальные страны можно разделить на поколения: Первое: Гонконг, Корея, Сингапур, Тайвань, Аргентина, Бразилия, Мексика. Второе: Малайзия, Таиланд, Чили; Третье: Кипр, Тунис, Турция, Индия, Индонезия. Четвертое: Филиппины, Китай. Показатели, выделяющие НИС из всей группы развивающихся стран: — размер ВВп на душу населения — средне годовые темпы прироста на ВВП — удельный вес обрабатывающей промышленность в ВВП, более 20% — объем экспорта промышленных изделий и их доля в общем экспорте более 6%. — объем прямых инвестиций за рубежом. Внешние причины: эти страны оказались в сфере особых политических и экономических интересов промышленно развитых стран. Большое влияние на НИС прямых инвестиций: первая половина 80-х инвестиции составили 40% от всех прямых инвестиций. Внутренние причины: — демократические и политические преобразования, направленные в сторону реформ, — — — предоставление гарантий инвесторам — трудолюбие, бережливость и старательность местных жителей. Две модели развития НИС: — развитие национальной экономики с преимущественной ориентацией на внешний рынок- экспортно- ориентированная модель — политика импортозамещения, присуща латиноамериканским НИС. Факторы форсированного роста НИС: — проведение политики свободного доступа иностранного капитала, расширение частного предпринимательства и стимулирование рыночных отношений. — особые экономические интересы ведущих держав. — изменение структуры национальных экономик этих стран, в частности создание родину той промышленной базы, что и позволило этим странам развивать внешнеэкономические связи. Общие черты НИС: — самые высокие темпы экономического развития среди развивающихся стран. — ведущая отрасль- обрабатывающая промышленность. — экспорто- ориентированная экономика. — активно участвуют в интеграции. — активно идет образование собственных ТНК. — большое внимание уделяется образованию и использованию высоких технологий. — эти страны привлекательны для ТНК развитых стран в следствие дешевизны рабочей силы, обладания значительными сырьевыми ресурсами , развития банковского страхового сектора. — производство компьютеров, бытовой техники, одежды и обуви. Страны ближнего востока. Кувейт, Бахрейн, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, объединенные арабские Эмираты. Крупнейшие в мире запасы нефти позволили им в короткие сроки войти в число наиболее богатых государств мира. Наряду с высоким развитием добывающей отрасли остальные отрасли не играют существенной роли в экономике. — Арабские страны персидского залива за исключение Ирака- страшны с преобладанием в сельском хозяйстве первичного сектора. Доля с/ х составляет 1-3%, такая структура позволяет иметь большой объем ВВП на душу населения, который базируется преимущественно на экспорте нефти. — вторую группу образуют страны с высокой долей с/х и обрабатывающей промышленности- 16-40%. Многие отрасли базируются на кустарных предприятиях. Это обуславливает невысокий объем ВНП на душу населения- Афганистан, Йемен, Ирак. — государства с преобладаем третичного сектора экономики более 65%. Затем отрасли обрабатывающей промышленности: Иордания и Ливан. — наиболее эффективная экономика, одинаковая доля промышленности и сфера услуг: кувейт, Эмираты, Иран. Самый высокий ВВп на душу населения. Страны ОПЕк. Более 65% запасов нефти. Подтверждение запасы нефти на ближнем востоке составляют 62% общемировых запасов. В этих странах ежегодно добывается более 3 млрд нефти, что составляет более 30% мировой добычи. Особенности стран персидского залива: — монокультурная структура хозяйств, ориентированная на развитие нефтяной и газовой отраслей. Экономика стран ОПЕк зависит от конъюнктуры на мировом нефтяном рынке. Поэтому эти государства предпринимает попытки диверсифицировать свою промышленную продукцию. Рассмотреть страны тропической Африки.

Страны с переходной экономикой. К странам с переходный экономикой относятся страны которые начали переход от командно административной к рыночной экономике. Китай остается страной социалистической, хотя по темпам экономического роста относится к новым индустриальные странам, а экономика у них смешанного типа. Эти страны осуществили системные преобразования — которые меняли тип социально- экономической системы. Модели системные реформ: — радикальные- шоковая терапия. — эволюционистские преобразования. Необходимость перехода к рыночной экономике была осознана, как историческая задача большинством населения и политического руководства бывших соц. стран. Поскольку стало очевидно, что административно командная система проиграла соревнование с рыночной экономикой по решающим критериям эффективности социально — экономической системы, а именно по производительности труда и уровню жизни населения. Под радикальными сис темными реформами понимаются решительные, широкие и быстрые преобразования, нацеленные на скорейшее создание базы рыночной экономики. Постепенные системные реформы означают более длительный и менее радикальный путь преобразования. Существует более глубокое деление реформ: — первый путь ведет к созданию к одно секторной переходной экономики. — второй к двух секторной. Как радикальные, так и постепенные модели реформ в восточно- европейских странах и в бывших советских республиках начинались с тотального разрушения прежнего планово- распределительного хозяйственного механизма. Еще до того, как началось активное строительство базовых рыночных институтов. В СССР это произошло еще до распада единого государства. Отказ от планирования и регулирования цен в условиях несбалансированности госбюджета привел к резкому взрыву инфляции, темпы которой достигали несколько сотен процентов в год. В России и бывших республиках существенно упали объемы ВВП и промышленного производства более чем в два раза. Двух секторный путь перехода применялся в Китае и во Вьетнаме. В Китае и Вьетнаме плановый механизм сохранился и выполнял положенные ему функции. А именно, остался директивный план, цены базовых видов товаров и услуг контролировать государством. Финансирование значительной части капитальных вложений осуществляя ось через государственные бюджеты. Внешнеэкономическое регулирование было достаточно жестким, кредитная система оставалась преимущественно государственной. Происходило плавное замещение планового механизма на рыночный. Радикальная модель связана с большими социальными издержками, падением производства, трудностями адаптации населения, то сам механизм имеет более целостный и менее противоречивые характер.

studfiles.net