Суд присяжных в России: история и современность

Содержание

Введение

1. Суд присяжных в Российской империи как результат судебной реформы в 1864 г.

2. Суд присяжных современность

3. Спорные достоинства и очевидные недостатки суда присяжных в России

Заключение

Список используемой литературы

Традиционно основную роль суда присяжных в уголовном судопроизводстве видят в обеспечении права человека быть признанным виновным в преступлении не иначе как по решению равных обвиняемому людей, народных представителей. Для граждан это важная гарантия от необоснованной репрессии со стороны государства. Суд с участием присяжных заседателей, по сути, представляет собой еще одну форму реализации права гражданина участвовать в отправлении правосудия, фактически это одна из форм контроля общественности за данным видом деятельности.

Родиной института суда присяжных в его современном виде считается Великобритания. Его истоки следует искать в обыскных людях — местных жителях, обладающих определенным общественным положением и пользующихся доверием, — которых призывало себе в помощь правительство для расследования значительных дел экономического и судебного характера. Постепенно обвиняемые стали добиваться участия этих лиц в судебном разбирательстве.

На настоящий момент суд присяжных в Российской Федерации действует уже несколько лет. Согласно УПК РФ вердикт о виновности или невиновности обвиняемого выносит коллегия присяжных, т.е.12 граждан, отобранных путем случайной выборки из списка избирателей района. Подобный суд, с точки зрения общества, является самым справедливым и дает гарантию, что ни один невиновный никогда не будет осужден.

Тот факт, что суд присяжных просуществовал в дореволюционной России достаточно длительный срок, побуждает при анализе многих вопросов обращаться к теоретическим разработкам ученых-процессуалистов того периода.

Одним из значимых результатов Судебной реформы 1864 г. стало нормативное закрепление института присяжных заседателей в Уставе уголовного судопроизводства и в Учреждении судебных установлений.

Одним из главных аргументов против введения суда присяжных было наличие специальных познаний для разрешения уголовных дел. Известно, что необходимо не только обладать такими познаниями, но и умело их применять, для чего требуется навык, приобретаемый только в процессе судебной деятельности.

Возражения против данного аргумента основывались на том, что процессуальная деятельность распадается на две части: установление фактической стороны дела и применение правовой нормы. Последняя предполагает специальные юридические знания, но первая сводится к «обыкновенной логической деятельности, в основе которой лежат общие начала мышления и данные опыта». Поэтому, чем шире первые и богаче представлены последние, тем способнее суд к надлежащему решению вопроса.

Сторонники института присяжных заседателей отмечали также, что у профессиональных судей вырабатывается односторонность мышления, предубеждение в пользу виновности.

Аргументом против суда присяжных была и необразованность русского народа. Предполагалось, что незнание законов присяжными повлечет значительное количество оправдательных вердиктов. Как показала судебная практика, основной причиной постановления оправдательных приговоров было слабое предварительное следствие по уголовному делу, а не отсутствие специальных знаний у присяжных. В этой связи можно утверждать, что институт присяжных заседателей являлся стимулом лучшей работы судебных следователей, побуждал производить расследование уголовного дела качественно, досконально, объективно, предъявлять обвинение обоснованно, тем самым способствовал реализации целей уголовного судопроизводства: наказанию виновных и недопущению наказания невиновных в совершении преступлений.

Необходимо отметить, что уголовное законодательство того времени было сильно устаревшим и во многом уже не соответствовало реальной жизни. Нередко санкция уголовного закона была явно несоразмерна вине подсудимого. Поэтому формальное решение дела по букве закона нередко противоречило здравому смыслу. Причины преступности вообще и каждого отдельного преступления в частности в тот период в немалой степени были обусловлены социально-экономическим положением России. Такие мотивы, как голод и нищета, нередко становились причиной снисхождения присяжных при вынесении ими вердикта. [1]

Присяжные заседатели все чаще показывали свою независимость от администрации, что привело правительство к необходимости изменения законодательства. В циркуляре Министерства юстиции от 28 февраля 1874 г. председателям окружных судов отмечалось, что в некоторых окружных судах процент оправдательных приговоров составил 40 — 50%, и взыскивалось требование о предоставлении в Министерство юстиции особых разъяснений, если количество оправдательных приговоров превысит 20% от общего числа. [2] В период с 9 мая 1878 г. по 7 июля 1889 г. был принят ряд законов, изменивших Судебные уставы 1864 г., юрисдикция суда присяжных была существенно сокращена, из компетенции суда присяжных были изъяты дела о сопротивлении власти, об убийстве и покушении на убийство должностных лиц. По подсчетам А.М. Бобрищева-Пушкина, в 1864 г. в компетенции присяжных находилось примерно 410 статей Уложения о наказаниях уголовных и исправительных, после 1889 г. осталось примерно 300 статей. [3]

На вынесение вердикта сильное влияние оказывали ряд самых различных факторов: компетентность прокурора и адвоката, поведение и внешний вид подсудимого, потерпевшего и свидетелей на суде, общественное мнение[4] .

Вместе с тем нельзя отрицать и наличие вынесенных несправедливых вердиктов. А.Д. Попова верно отмечает, что правосознание присяжных являлось отражением обыденного правосознания, поэтому порою обвинению было трудно отстоять свою позицию: деяние, за которое судился подсудимый, могло не восприниматься как преступное[5] .

Нельзя не отметить, что проходившие открыто судебные слушания с участием присяжных способствовали изменению обыденного правосознания, правовой грамотности населения. Открытость и гласность процесса имели большое воспитательное значение. Кроме того, население все больше проникалось доверием к судебной власти, авторитет суда повышался.

Учрежденный Судебными уставами 1864 г. институт присяжных заседателей просуществовал до 1917 г., после чего был ликвидирован Декретом о суде N 1 наравне с другими судебными учреждениями.

С 1 января 2004 г. суды с участием присяжных заседателей действуют на всей территории Российской Федерации. Предоставленное ст.20 Конституции РФ и ст.30 УПК РФ обвиняемым право на рассмотрение их дел с участием присяжных заседателей оказалось весьма востребованным. В 2004 г. этим правом воспользовались около 17% лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, подсудных областным и приравненным к ним судам. Всего в 2004 г. указанные суды рассмотрели по существу с участием присяжных заседателей 595 дел в отношении 1292 лиц, что составляет 10,6% от всех рассмотренных судами этого уровня уголовных дел.

С участием присяжных заседателей суды рассматривают дела о наиболее опасных тяжких и особо тяжких преступлениях. Ошибки здесь должны быть максимально исключены[6] .

Производству уголовных дел в суде с участием присяжных заседателей посвящена целая глава в уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации.

Уголовное дело, в котором участвует несколько подсудимых, рассматривается судом с участием присяжных заседателей в отношении всех подсудимых, если хотя бы один из них заявляет ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в данном составе. [7]

После заявления ходатайства о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей, судья выносит постановление, которое является окончательным и дальнейший отказ подсудимого от рассмотрения дела с участием присяжных заседателей не принимается.

Участие представителей народа в качестве судей в уголовном судопроизводстве, несомненно, является признаком демократического государства. Формой такого участия является суд присяжных. Суд присяжных отличают четыре признака:

1) разграничение компетенции между профессиональным судьей и коллегией присяжных заседателей;

2) организационная отделенность и независимость в осуществлении судейских функций коллегии присяжных и профессионального суда;

3) формирование коллегий присяжных из лиц, не обладающих профессиональными знаниями норм материального и процессуального права, не имеющих опыта судейского деятельности;

4) незнакомство присяжных с материалами дела до процесса, вынесения ими вердикта только на основании сведений, полученных в ходе судебного следствия. Присяжные заседатели избираются из представителей всего общества путем случайной выборки. [8]

Согласно действующему законодательству РФ высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации каждые четыре года составляет общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели, включая в них необходимое для работы соответствующего суда число граждан, постоянно проживающих на территории субъекта РФ.

Число граждан, подлежащих включению в общий список кандидатов в присяжные заседатели субъекта Российской Федерации от каждого муниципального образования, должно примерно соответствовать соотношению числа постоянно проживающих в муниципальном образовании граждан с числом граждан, постоянно проживающих в субъекте Российской Федерации. [9]

Требования, предъявляемые к присяжным заседателям

mirznanii.com

Глава 1. История развития и возрождения суда присяжных в России

22

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ»ВОЛГОГРАДСКИЙ ФИЛИАЛ

Кафедра юриспруденции

Контрольная работа

по дисциплине «Уголовно-процессуальное право»

на тему: «проблематика судов присяжных заседателей в России»

Выполнил: ст. гр. Юс-102

Коровин В.Ю.

Проверил: Скробов А.А.

Волгоград 2012

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение………………………………………………………………………. 2

Глава 1. История развития и возрождения суда присяжных в России…… 4

1.1. Исторические аспекты развития суда присяжных в России………….. 4

1.2. Судебная реформа 1991 года и реальность суда присяжных…………. 6

Глава 2. Суд присяжных: его достоинства и недостатки …………………. 10

2.1. Дискуссионные аспекты суда присяжных……………………………… 10

2.2. Необходимость суда присяжных в современной России……………… 13

Заключение…………………………………………………………………… 20

Библиография…………………………………………….…………………… 22

Введение

Суд с участием присяжных заседателей был введен не одновременно на всей территории России, а в качестве эксперимента лишь в нескольких субъектах, следовательно, право гражданина на рассмотрение его дела судом присяжных реализовывалось в зависимости от места его нахождения, что представляется юридическим нонсенсом. За время существования суда присяжных в Российской Федерации он проявил себя как с положительной, так и с отрицательной стороны.

Законом «О введении в действие УПК РФ» установлено введение суда с участием присяжных заседателей с 1 января 2003 года во всех субъектах Российской Федерации. Однако 11 декабря 2002 года Государственная Дума Российской Федерации приняла Закон «О внесении изменений в закон «О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса РФ». Согласно принятому закону, с 1 января 2003 года суд с участием присяжных заседателей будет действовать в 70 судах субъектов Российской Федерации, а затем с 1 июля 2003 года дополнительно в 14 регионах, в том числе Москве, с января 2004 года еще в 7 регионах, в том числе в Санкт-Петербурге, и с 1 января 2007 года в Чеченской Республике. Тем самым Суд присяжных вводится не только как одна из наиболее справедливых форм судопроизводства, обеспечивающая сопричастность местного населения к правосудию, но и как средство преобразовать инквизиционный процесс древности в состязательный.

Актуальность темы настоящей работы обусловлена тем, что в процессе деятельности суда присяжных на современном этапе возникает большое количество проблем при реализации тех или иных положений Закона. Кроме того, противников данного института значительно больше, чем сторонников.

В данной работе хотелось бы остановиться на отдельных проблемных аспектах деятельности суда присяжных в России.

Целью работы является освещение суда присяжных в его становлении и развитии, а также отдельных аспектов деятельности на современном этапе.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Изучить историю возникновения, становления и развития института суда присяжных в России.

2. Осветить основное содержание правового регулирования института суда присяжных в современном уголовно-процессуальном законодательстве и изложить точки зрения различных авторов на проблему суда присяжных.

Проблемами суда присяжных на современном этапе занимаются такие специалисты, как Алексеев И.Н., Божьев В.П., Верин В.П., Кони А.Ф., Пашин С.А., Стус Н.В., Тащилин М.Т. и другие авторы.

Проблемы развития института суда присяжных были и есть, окончательное же их решение может быть достигнуто в результате успешной научно-исследовательской деятельности ученых современности и не только юристов с многолетним опытом работы.

1.1. Исторические аспекты развития суда присяжных в России

Возрождение в России суда с участием коллегии присяжных заседателей — одно из направлений судебной реформы, призванной обеспечить гарантированное Конституцией РФ право граждан на рассмотрение дел по этой прогрессивной форме судопроизводства.

Проводимая судебно-правовая реформа требует изучения исторического российского опыта. Суд присяжных не является для России нововведением. Этот и другие институты в области судоустройства и судопроизводства были в России в XIX — начале XX веков. Введение данных институтов было связано с судебной реформой 1864 года, которая коренным образом изменила судебную систему. Её задача состояла в возрождении в России мощной судебной власти, независимой в своей деятельности от кого бы то ни было, ориентированной на правовые ценности, отраженные в международных стандартах в области прав человека.

Российский дореволюционный опыт имеет значение при решении задачи современной судебной реформы — повышения статуса судьи. Не менее важным является и введение альтернативной формы судопроизводства с участием присяжных заседателей, богатый опыт деятельности которых имела дореволюционная Россия.

Старая судебная система не отвечала предъявленным к ней требованиям. Программу усовершенствования судебной системы России предложил в 1809 года М.М. Сперанский. Во «Введении к Уложению государственных законов» она получила свое дальнейшее развитие. В 1830 годы разработкой подобных проектов законов о судоустройстве и судопроизводстве занимались Министерство юстиции и Второе Отделение Собственной Его императорского Величества канцелярии. В 1844 году еще один проект подготовил начальник Второго Отделения Д.И. Блудов.

Только со вступлением на престол Александра II, правительство которого вплотную занялось подготовкой отмены крепостного права, получила свое развитие судебная реформа.

Судебная реформа была наиболее последовательной из всех реформ 50 — 60 годов XIX века. Суд присяжных рассматривался как центральный институт судебных уставов 1864 года. Подписанные Александром II основные документы Судебной Реформы, вошедшие в историю под названием Судебных Уставов: Учреждение судебных установлений — собрание правил об устройстве и организации судов а также Устав уголовного судопроизводства и Устав гражданского судопроизводства — кодексы, определяющие порядок действий суда, должностных лиц, других участников уголовного и соответственно гражданского судопроизводства.

Суд присяжных в России строился по образцу французского суда. Коронный его состав складывался из трех членов: председателя и двух его товарищей — заместителей. Скамья присяжных состояла из 12 очередных и 2 запасных заседателей.

Присяжные заседатели избирались «из местных обывателей всех сословий», во-первых, состоящих в русском подданстве, во-вторых, имеющих не менее 25 и не более 70 лет отроду и, в-третьих, проживавших не менее двух лет в том уезде, где они избирались.

Для избрания присяжных заседателей составлялись общие и очередные списки.

Граждане призывались к исполнению обязанностей присяжного заседателя один раз в году на десять рабочих дней.

Процесс с участием присяжных заседателей назывался сессией, которая начиналась с торжественного приведения их к присяге и разъяснения председательствующим обязанностей присяжных.

Для управления совещаниями присяжные избирали из числа грамотных старшину.

Функция присяжных заседателей состояла в решении вопроса о виновности или невиновности подсудимого на основании установленных в суде доказательств, закон требовал от них мотивирования своего решения. Решение выносилось в виде вердикта, то есть ответа на вопрос о виновности, сформулированного судом в итоге судебного следствия и прений сторон. Присяжные заседатели обязывались сохранять тайну их совещаний и не объявлять никому, какие голоса были поданы в пользу или против подсудимого.

Вердикт присяжных выносился большинством голосов, если невозможно было добиться единогласия. Голоса подавались устно по каждому вопросу в отдельности. Последним выражал свое мнение старшина.

При разделении поровну принималось мнение, которое было в пользу подсудимого.

По возвращении в зал старшина в присутствии подсудимого прочитывал вслух вопросы суда и ответы присяжных. Затем вопросный лист передавался председателю суда, который удостоверял его своей подписью.

В приговорах, вынесенных на основании вердикта присяжных, отсутствовала мотивировка решений. Суд обязан был изложить только соображения, относящиеся исключительно к применению законов в части определения меры наказания подсудимому.

Приговор, вынесенный судом с участием присяжных заседателей, считался окончательным и мог быть обжалован только в кассационном порядке в уголовном департаменте Сената. Он мог быть отменен полностью или частично. Но это не касалось самого вердикта, а только вынесенного на его основе решения суда.

При новом рассмотрении дела суд обязан был исходить из вынесенного ранее присяжными вердикта о виновности подсудимого. Суд выслушивал мнения прокурора и защитника о применении законов в соответствии с этим вердиктом и выносил новый приговор.

Участие в уголовном процессе присяжных заседателей предполагало демократическую процедуру судебного разбирательства, что уже само по себе противоречило обвинительному уклону в судопроизводстве. Восприятие ими происходящего в ходе судебного разбирательства, оценка фактических обстоятельств дела были принципиально иными, нежели у суда, состоящего из профессионалов.

Судебная реформа 1864 г. изменила судопроизводство, процессуальное и в какой-то мере материальное право Российской империи. Был введен самый демократический вид суда — суд присяжных, который позволил заметно уменьшить обвинительный уклон в уголовном преследовании.

В 1917 году суд присяжных был упразднен, а с октября 1922 года упоминание о нем было полностью исключено из законодательства России.

studfiles.net

История — Суд Присяжных

ИСТОРИЯ СУДА ПРИСЯЖНЫХ

Существованию современного суда присяжных предшествовала многолетняя история возникновения и преобразования данного института судебной власти.

В России 1860-х годов на смену феодальным пришли буржуазные отношения, юридическое оформление которых потребовало изменения всей судебной системы и введения в империи суда присяжных заседателей. Такая же потребность возникла и в начале 1990-х годов, когда эта форма суда вновь была введена в нашей стране. И это закономерно, поскольку именно в жюри (как называют еще суд присяжных) с наибольшей полнотой воплощены демократические принципы правовой системы государства.

Но в одну реку нельзя войти дважды. Условия деятельности суда присяжных в императорской России и в Российской Федерации несопоставимы. Приведем лишь один пример. Вопрос об участии женщин в суде присяжных в ходе подготовки судебной реформы 1864 года даже не обсуждался. Этот вопрос возник только в 1917 году перед Временным правительством, но и тогда не получил положительного разрешения.

В настоящее же время невозможно представить саму постановку вопроса о каком-либо ограничении участия женщин в работе этого суда.

В России предложение о введении суда присяжных впервые было представлено еще Екатерине II русским ученым-юристом С. Е. Десницким в начале работы Уложенной комиссии 1767 года. Также выдающийся реформатор и государственный деятель М. М. Сперанский предлагал эту форму суда Александру I в 1809 году.

Подготовка данного судебного преобразования началась в России вскоре после Крымской войны и длилась около 10 лет. «Основные положения» судебной реформы Александр II утвердил 29 сентября 1862 года. Затем еще два года они обсуждались в прессе, в Госсовете, Сенате, в министерствах и ведомствах, проводилось редактирование и, наконец, 20 ноября 1864 года император утвердил их. Этот день вошел в историю как дата судебной реформы.

Согласно преобразованиям, старый суд ликвидировался, судебная власть отделялась от административной и становилась независимой. Тайное письменное судопроизводство заменил открытый, устный и состязательный процесс; возникли новые институты адвокатуры и мирового суда. Но «краеугольным камнем» и «венцом» судебной реформы современники по праву считали суд присяжных.

Важно отметить, что применимо к данному периоду, суд присяжных — это не самостоятельное постоянно действующее судебное учреждение, а особая форма суда, коллегиальное присутствие, состоящее из двух-трех коронных (профессиональных) судей и 12 местных жителей (присяжных заседателей), временно призванных в суд для решения вопроса о виновности подсудимого на основе своего жизненного опыта и чувства справедливости. При вердикте присяжных «нет, не виновен» подсудимый освобождается прямо в зале суда. Если вердикт: «да, виновен», профессиональные судьи назначают ему меру наказания.

Суд присяжных возможен только в условиях устности и гласности. Чтобы убедить присяжных в своей правоте, прокурор и адвокат должны были представлять доказательства, излагать доводы, затрагивающие разум и чувства. Впервые в казенных российских учреждениях громко звучало живое слово.

«…Лучшая, благороднейшая, основанная на доверии к народному духу часть этой реформы»,- писал юрист А. Ф. Кони о суде присяжных, имея в виду его независимость от чиновничества.

Для Ф.Н. Плевако, известного юриста-практика того времени, суд присяжных являлся не только чем-то, напоминавшем старину, но и исходом для народного духа, призванного проявить себя в вопросах совести и в защите народного мировоззрения, на коренные начала общественного уклада. Его отношение к присяжным было, если можно так выразиться, проникновенным и подчас умиленным. Для него они были указанные судьбою носители народной мудрости и правды.

«Отцами» суда присяжных в России были видные юристы Дмитрий Александрович Ровинский, Сергей Иванович Зарудный и Николай Андреевич Буцковский, которые детально разработали статьи законодательства о нем, учитывая как зарубежный опыт деятельности суда с участием присяжных заседателей, так и особенности национальной истории и менталитета. Им удалось преодолеть сильное сопротивление оппонентов, указывавших на опасность допуска невежественной массы крестьян к отправлению правосудия, убедить сомневающихся в наличии здравого смысла и чувства справедливости у русского народа и доказать необходимость и возможность введения этого суда в нашей стране.

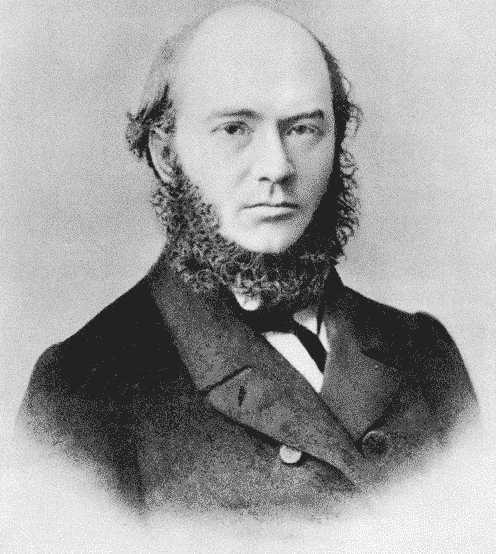

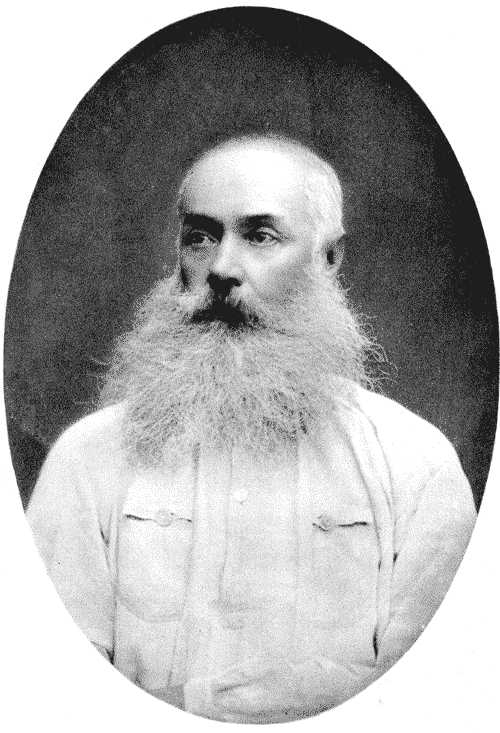

Н.А. Буцковский Д.А. Равинский С.И. Зарудный

Одной из главных проблем истории института суда присяжных является проблема его социального состава, во многом определяющего характер этого института и его деятельность, а также отношение к нему власти и общества. Главный показатель эффективности работы нового суда — его репрессивность — напрямую зависит от состава жюри.

По закону присяжным заседателем тогда мог быть мужчина из любого сословия, отвечавший трем основным требованиям: русское подданство, возраст от 25 до 70 лет и проживание не менее двух лет в том уезде, где проводилось избрание в присяжные. К участию в суде не допускались преступники, несостоятельные должники, немые, слепые, глухие, сумасшедшие и не знавшие русского языка.

Специальные комиссии в каждом уезде составляли общие списки тех, кто имел право на избрание в присяжные заседатели. В них вносились почетные мировые судьи, гражданские чиновники не выше 5-го класса, а также лица, занимавшие выборные общественные должности. В последнюю категорию входили и крестьяне, избранные в волостные суды, исполнявшие должности сельских старост, волостных старшин, голов и другие должности по крестьянскому общественному управлению.

Для остальных устанавливался имущественный ценз. Ценз не был высоким, но основная масса населения России не отвечала и этим требованиям.

Состав русского суда присяжных отражал структуру сословного деления жителей страны. В крупных городах в нем преобладали дворяне, чиновники и купцы, а в мелких — мещане и крестьяне. В целом же по России, население которой было преимущественно крестьянским, суд присяжных состоял почти на 2/3 из крестьян. Это имело двоякое значение. С одной стороны, в наибольшей степени соответствовало представлению о суде присяжных как о «суде общественной совести», отражавшем уровень правосознания большинства населения и его понятия о соотношении преступления и наказания. С другой— не могло не сказаться отрицательно на деятельности суда присяжных в целом, поскольку половина русских присяжных были вовсе неграмотными. Но, несмотря на численное преобладание в жюри, мнение крестьян не всегда определяло приговор. Иногда они попадали под влияние красноречивых представителей привилегированных сословий, умевших убедить неграмотное и косноязычное большинство в вынесении того или иного вердикта.

Юристы-практики, писавшие о суде присяжных (А. М. Бобрищев-Пушкин, А. Ф. Кони, Н. П. Тимофеев), отмечали, что в провинции большинство присяжных были из крестьян, однако никаких конкретных данных не приводили. О масштабе участия в суде присяжных представителей других сословий в литературе нет даже приблизительных сведений.

Суд присяжных в России несколько отличался от европейского. Его компетенция была ограничена делами о тяжких уголовных преступлениях, тогда как в большинстве стран она распространялась и на гражданские дела. Юрисдикция русского суда присяжных определялась не родом или характером преступления, а мерой установленного за него наказания. Компетенция присяжных распространялась на те уголовные преступления, «за которые в законе положены наказания, соединенные с лишением или ограничением прав состояния».

Несмотря на ряд изъятий и ограничений, в ведении суда присяжных оставалась основная масса — три четверти — уголовных дел, большинство из которых представляли собой дела о наиболее распространенных преступлениях — против собственности и личности: кража, грабеж, разбой и убийство.

Практически все дела решались судом присяжных в условиях гласности; двери закрывались для публики в одном случае из ста.

По количеству дел, приходившихся на суд присяжных, Россия значительно превосходила страны Западной Европы. В середине 1880-х годов, по подсчетам А. Ф. Кони, «суду присяжных в России подсудно втрое больше дел, чем во Франции, и вчетверо больше, чем в Австрии».

По своей репрессивности суд присяжных почти втрое превосходил дореформенный суд. Количество осужденных постоянно превышало количество оправданных. О высоком уровне добросовестности присяжных говорит и тот факт, что с 1866 по 1872 год новому составу присяжных заседателей пост.818 Устава уголовного судопроизводства (случай несправедливого обвинения невиновного) было передано всего 56 дел, что составляет около 0,1 процента всех дел, решенных присяжными за это время. Присяжные обвиняли невиновного лишь в одном случае из тысячи.

В русском суде присяжных репрессивность была ниже, чем в суде без участия присяжных, в среднем на 12 процентов. «Судьи общественной совести» не зависели в своих суждениях от каких-либо предписаний свыше, в отличие от профессиональных судей, получавших строгие циркуляры из Министерства юстиции и обязанных объяснять причины выносимых ими оправдательных приговоров.

На общий процент оправдательных приговоров суда присяжных сильно влияли три рода дел, по которым присяжные чаще оправдывали, чем осуждали:

— дела о преступлениях должности,

— против порядка управления (их основную массу составляла дела о сопротивлении властям и нарушении паспортного режима),

— дела о мелких кражах с взломом. Они составляли более трети всех подведомственных суду присяжных дел.

Таким образом, суд присяжных, являясь выразителем общественного правосознания, указывал на вопиющие недостатки уголовного законодательства и на способ их устранения. Систематически оправдывая большинство обвинявшихся в нарушении паспортного режима и в мелких кражах с взломом, присяжные заседатели практически парализовали действие ряда статей устаревшего Уложения о наказаниях и вынудили правительство в законодательном порядке изменить их. Законами 1881 года (18 мая и 27 октября) и 18 декабря 1885 года мера наказания за указанные выше преступления, а также для несовершеннолетних была уменьшена настолько, что дела об этих преступлениях перешли в ведение мирового суда. Эти законы уменьшили компетенцию суда присяжных почти вдвое.

В огромном большинстве случаев приговоры присяжных были просты и справедливы. В них выражалось отношение народа к явлениям российской действительности, они заставили изменить ряд устаревших и жестоких законов, не соответствовавших представлениям общества о соотношении преступления и наказания.

Хотя было достаточно примеров и пристрастия присяжных-крестьян по некоторым категориям уголовных дел: беспощадность к конокрадам и святотатцам, снисходительность к злоупотреблениям должностных лиц и к преступлениям против женской чести. Наблюдалось также увеличение числа оправдательных вердиктов во время поста и перед большими христианскими праздниками.

В самодержавной России суд присяжных не имел реальных гарантий своего существования и его в любой момент могла постигнуть участь мирового суда, практически уничтоженного в 1889 году. Результаты деятельности суда присяжных имели большое общественное и политическое значение. Этот суд представлял собой хорошую школу, где миллионы простых людей получали элементарные юридические знания и понятия о законности и своих правах. Ее прошли около 10миллионов граждан дореволюционной России.

Суд присяжных был самым демократическим из всех институтов, установленных в России в результате буржуазных реформ. Его политический характер проявлялся более отчетливо по сравнению с органами местного самоуправления (земствами и городскими думами): он в широком масштабе обладал правом помилования, являвшимся прежде исключительной прерогативой верховной власти. Жюри олицетворяло волю большинства в осуществлении одной из важнейших частей государственного управления — судебной власти. Эта форма суда несовместима с деспотическими и тоталитарными режимами. Она может существовать только в государствах с определенной степенью демократии.

История суда присяжных в старой дореволюционной России свидетельствует о том, что наш народ и по уровню своего развития и по нравственным своим качествам был достоин иметь этот один из лучших институтов, выработанных человечеством в своем вечном стремлении к справедливости.

В настоящее время суд присяжных в России в основном функционирует на основе Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», который вступил в силу 20 августа 2004 года.

Практика показывает, что существование суда присяжных помогает реализовывать конституционный принцип презумпции невиновности, принцип, являющийся важной гарантией обеспечения прав личности.

Данная форма судопроизводства обозначена очень четкими процессуальными принципами состязательности, равенства прав сторон, свобода оценки доказательств.

Таким образом, участие присяжных заседателей содействует качеству предварительного следствия, более тщательной подготовки государственных обвинителей к участию в разбирательстве дел.

Однако суд присяжных нужен не только для реализации конституционных принципов в правосудии, но еще и потому, что он как нельзя лучше оказывает воздействие на формирование правосознания, повышает правовую культуру участников процесса и всего общества, дает возможность гражданам принимать участие в отправлении правосудия.

Активное содействие повышению правовой культуры граждан оказывают телепередачи по судебной тематике на различных каналах, одна из которых передача «Суд присяжных».

Основанный на реальных событиях новый правовой телепроект — полный аналог суда присяжных. На глазах у зрителей коллегия рассматривает уголовные дела, в основе которых — реальные преступления. Для участия в каждом эпизоде программы приглашаются 12 присяжных заседателей, в чьей власти оправдать или обвинить подсудимого. Руководствуясь не только нормами закона, но и чувством справедливости, обычные люди вершат свой суд — суд правды и совести. В процессе обсуждения и принятия решения присяжными проявляется ярко выраженная гражданская позиция, присяжные принимают решения с учетом общественной морали, своих собственных убеждений и жизненного опыта. В свою очередь, зритель, находящийся по ту сторону экрана, наблюдая за ходом события, невольно сам становится участником процесса: анализирует представленные доказательства, доводы сторон, обсуждения присяжных, тем самым повышая свой уровень правосознания. Такие телепередачи очень полезны и своевременны. Они помогают заново формировать нравственные принципы и законопослушание, утраченные в 90-е годы.

Россия — огромное, многонациональное государство. Условия жизни, культура и традиции различных ее субъектов очень часто существенно отличаются друг от друга. В этих условиях предоставление гражданам права реально участвовать в отправлении правосудия позволяет судебной системе уйти от излишнего формализма, правового нигилизма, повысить профессиональный уровень участников уголовного процесса, а также формировать у них активную гражданскую позицию и правосознание.

www.zakonia.ru

Суд присяжных в России — это… Что такое Суд присяжных в России?

Суд присяжных в России — форма судопроизводства по уголовным делам, при которой вопросы факта, — то есть вопросы о том, было или не было совершено само преступление, совершил ли подсудимый данное преступление, в том числе виновен ли подсудимый в его совершении, заслуживает ли он снисхождения решают не профессиональные судьи-юристы, а коллегия граждан-неюристов, сформированная методом случайной выборки. Решение вопросов права — юридическая квалификация содеянного, назначение наказания, разрешение гражданского иска и т. д. остаётся за профессиональным судьёй, председательствующим в процессе.

История

В России предложение о введении суда присяжных впервые было представлено Екатерине II русским учёным-юристом С. Е. Десницким в начале работы Уложенной комиссии 1767 года. Государственный деятель М. М. Сперанский предлагал эту форму суда Александру I в 1809 году. В программных документах декабристов («Конституция» Н. М. Муравьева и «Русская Правда» П. И. Пестеля) он также предусматривался.

Суд присяжных был введён в систему российского судопроизводства в ходе судебной реформы 1864 года. Официальный старт реформы был дан 20 ноября 1864 года принятием судебных уставов. Окончательно судебная реформа была завершена к 1896 году. Детальную разработку статей законодательства о суде присяжных вели видные юристы того времени: Д. А. Ровинский, С. И. Зарудный и Н. А. Буцковский.

На окраинах России уставы вводились со значительными изменениями. Окончательно процесс введения суда присяжных был завершён лишь к 1896 году.

В таком виде суд присяжных просуществовал до принятия Декрета о суде № 1 в конце 1917 г.[1]

Возрождение суда присяжных в России (Советском Союзе) стало активно обсуждаться с конца 80-х годов XX в.

9 июня 1989 года Съезд народных депутатов СССР принимает Постановление «Об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР», в котором впервые на общегосударственном официальном уровне был поднят вопрос о возрождении суда присяжных:

Съезд поручает Верховному Совету СССР обеспечить проведение судебной реформы к середине будущего года, чтобы создать действительно независимую и авторитетную судебную систему, рассмотрев возможность использования такой демократической формы судопроизводства, какой является суд присяжных. Судебные системы союзных республик должны строиться с учетом их политических, правовых и культурных традиций, при соблюдении всех принципов демократического правосудия.[2]

13 ноября 1989 года принимаются Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о судоустройстве, в статье 11 которых говорилось о возможности решения виновности подсудимого в преступлениях, за совершение которых законом предусмотрена смертная казнь либо лишение свободы на срок дольше 10 лет, судом присяжных (расширенной коллегией народных заседателей).[3]

Законом СССР от 10 апреля 1990 года № 1423-1 вносятся изменения в Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, согласно которым «по делам о преступлениях, за совершение которых законом предусмотрена смертная казнь либо лишение свободы на срок свыше десяти лет, вопрос о виновности подсудимого может решаться судом присяжных (расширенной коллегией народных заседателей). Законодательством союзных республик могут быть установлены и иные категории дел, подсудных суду присяжных (расширенной коллегии народных заседателей)».[4]

В октябре 1991 года Постановлением Верховного Совета РСФСР была одобрена Концепция судебной реформы, положившая начало новому этапу отечественного правосудия.

Закон РФ от 16 июля 1993 года дополнил УПК РСФСР разделом X «Производство в суде присяжных». Суд присяжных с 1 ноября 1993 года был образован в Московской, Ивановской, Рязанской и Саратовской областях, а с 1 января 1994 года в Алтайском и Краснодарском краях, Ростовской и Ульяновской областях.

С принятием 12 декабря 1993 года новой Конституции России право обвиняемых на рассмотрение их дел судом присяжных закрепилось на высшем законодательном уровне.

Первый процесс с участием присяжных в современной России проходил с 15 по 17 декабря 1993 года в Саратовском областном суде. Перед судом тогда предстали два брата-цыгана М., обвиняемые в умышленном убийстве трёх человек, совершённом из корыстных побуждений и с особой жестокостью, а также в разбойном нападении, совершённом группой лиц по предварительному сговору. В итоге деяния братьев были переквалифицированы на значительно более мягкую статью УК, и они отделались небольшими сроками заключения.[5]

Суд присяжных в Российской Федерации

| Информация в этом разделе устарела. Вы можете помочь проекту, обновив его и убрав после этого данный шаблон. |

Обвиняемый не имеет право заявить ходатайство на рассмотрение его уголовного дела судом второй инстанции в составе судьи мирового суда общей юрисдикции и коллегии из двенадцати присяжных заседателей, в случае если он обвиняется в совершении преступления не предусмотренного следующими статьями[6]:

- 105 «Убийство» частью второй

- 126 «Похищение человека» частью третьей

- 131 «Изнасилование», частью третьей

- 209 «Бандитизм»

- 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации)»

- 211 «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава»

- 227 «Пиратство»

- 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта» частью третьей

- 267 «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения», частью третьей

- 269 «Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов» частью третьей

- 277 «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»

- 290 «Получение взятки», частями третьей и четвертой

- 294 «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»

- 295 «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование»

- 296 «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования»

- 297 «Неуважение к суду»

- 298 «Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя»

- 299 «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности»

- 300 «Незаконное освобождение от уголовной ответственности»

- 301 «Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей»

- 302 «Принуждение к даче показаний»

- 303 «Фальсификация доказательств», частями второй и третьей,

- 304 «Провокация взятки либо коммерческого подкупа»

- 305 «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта»

- 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»

- 321 «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» частью третьей

- 322 «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации» частью второй

- 353 «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»

- 354 «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны»

- 355 «Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения»

- 356 «Применение запрещенных средств и методов ведения войны»

- 357 «Геноцид»

- 358 «Экоцид»

- 359 «Наёмничество», частями первой и второй

- 360 «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»

Уголовное дело, в котором участвует несколько подсудимых, рассматривается судом с участием присяжных заседателей в отношении всех подсудимых, если хотя бы один из них заявляет ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в данном составе.

Если подсудимый не заявил ходатайство о рассмотрении его уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, то данное уголовное дело рассматривается другим составом суда в порядке, установленном законом.

Постановление судьи о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей является окончательным. Последующий отказ подсудимого от рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей не принимается.

Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции проводится в Верховном Суде Российской Федерации, верховных судах республик, краевых, областных судах, судах городов федерального значения, автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных судах.

Требования к присяжным заседателям

Согласно ст. 3 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ», присяжными заседателями не могут быть:

- лица, не достигшие 25 лет

- лица, имеющие непогашенную либо неснятую судимость

- лица, признанные недееспособными либо ограниченные в дееспособности

- состоящие на учете в наркологическом либо психоневрологическом диспансере

также к участию в судопроизводстве в качестве присяжных заседателей не допускаются лица:

- подозреваемые либо обвиняемые в совершении преступлений

- не владеющие языком, на котором ведется слушание

- имеющие физические и/или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в слушании дела

Вердикт присяжных заседателей

В соответствии со статьей 343 Уголовно-процессуального Кодекса РФ, если присяжным заседателям при обсуждении вердикта в течение 3 часов не удалось достигнуть единодушия, решение принимается голосованием. Никто из присяжных заседателей не вправе воздержаться при голосовании. Если при обсуждении вопроса голоса разделяются поровну, вопрос считается решённым в пользу обвиняемого.

Обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердительные ответы на вопросы о доказанности события преступления, деяния подсудимого, и его виновности, проголосовало большинство присяжных заседателей.

Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный ответ на любой из вышеуказанных вопросов проголосовало не менее шести присяжных заседателей.

Оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для председательствующего судьи и влечет за собой постановление им оправдательного приговора. Обвинительный же вердикт коллегии присяжных заседателей не препятствует постановлению оправдательного приговора, если председательствующий судья признает, что деяние подсудимого не содержит признаков преступления.

В том случае, если председательствующий судья признает, что обвинительный вердикт вынесен в отношении невиновного и имеются достаточные основания для постановления оправдательного приговора ввиду того, что не установлено событие преступления либо не доказано участие подсудимого в совершении преступления. Он выносит постановление о роспуске коллегии присяжных заседателей и направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда со стадии предварительного слушания. Это постановление судьи не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

Примечания

Литература

- Карнозова Л. М. Возрожденный суд присяжных. Замысел и проблемы становления. — М.: Nota Bene, 2000. — 366 с. ISBN 5-8188-0044-X

- Ильюхов А. А. Суд присяжных в России. Исторические, уголовно-процессуальные и уголовно-правовые аспекты. — М.: Экономика, 2009. — 362 с. ISBN 9785282029925

- Суд присяжных в России: громкие уголовные процессы 1864—1917 гг. — Л.: Лениздат, 1991. — 512 с. ISBN 5-289-01078-5

См. также

Ссылки

dic.academic.ru

История развития суда с участием присяжных заседателей

Библиографическое описание:

Ахъядов Э. С. История развития суда с участием присяжных заседателей // Молодой ученый. 2016. №8. С. 713-714. URL https://moluch.ru/archive/112/28681/ (дата обращения: 27.01.2019).

Как самостоятельный правовой институт суды присяжных в России впервые были введены судебной реформой 1864 году. После такого события, были созданы всесословные суды с участием представителей общества и народа.

С этого момента в целом, начинается создание и развитие деятельности суда присяжных, которая охватывает несколько этапов.

Первым периодом становления суда присяжных стали 1864 по 1889 года. В это время разбирательство в суде происходило с участием так называемой коронной и народной коллегии. Коронная коллегия состояла из членов окружного суда, а народную коллегию составляли представители народа в количестве 12 человек. В этот период членами суда присяжных могли быть только мужчины достигшие возраста с 25 и до 70 лет. Участие в данном суде женщин в этот период было запрещено и более того даже не обсуждалось. Этот вопрос получил внимание только в 1917 году, но и тогда не получил положительного разрешения. Для участия в суде были введены еще ряд требований, таким образом в списки присяжных не включались слепые, глухие, бедняки, священники, чиновники и многие другие. Знание русского языка было важным критерием, таким образам понятно, что отбор присяжных был довольно жестким.

Суд присяжных был возможен только в условиях устности и гласности. Для того чтобы убедить присяжных в своей правильности, адвокат и прокурор должны были приводить доводы, представлять доказательства, которые затронут сердце, разум и чувства.

В большинстве случаев решения и приговоры присяжных были справедливы и просты. В их приговорах выражалось отношение народа к реальности и явлениям российской действительности, они заставили изменить ряд жестких и давних законов, не соответствовавших мнениям и понятиям народа и представлением общества о соотношении преступления и наказания.

История суда присяжных в старой дореволюционной России говорит о том, что наше общество по уровню своего развития и по качествам своей нравственности заслужил и был достоин иметь этот институт, который выработался самим человечеством в сфере своего вечного стремления к справедливости.

Было видно, что именно этот институт, как нельзя лучше оказывает влияние на формирование правосознания, повышает правовую культуру всех участников процесса, а также и всего народа в целом, также дает возможность гражданам принимать участие в правосудии.

В концепции судебной реформы, принятой 24 октября 1991 года, одним из основных положений является возобновление суда присяжных, который в России действовал с 1864 по 1917 г., после чего был упразднен в 1917 году.

Возвращение в Россию суда присяжных заседателей стала разработка Концепции судебной реформы, в которой суду присяжных было отведено центральное место в демократизации уголовной юстиции.

С 1 января 2003 года началось поэтапное введение судов с участием присяжных заседателей и в других регионах России, на всей территории Российской Федерации. Последним регионом, где был введен суд присяжных, стала Чеченская Республика — с 1 января 2010 года.

Присяжные заседатели, вошедшие в состав коллегии, из присутствующих избирают в совещательной комнате старшину, который в дальнейшем руководит ходом их совещания и служит посредником между присяжными заседателями и председательствующим.

В судебном следствии существуют некие особенности. Судебное следствие в суде с участием присяжных заседателей начинается со вступительных заявлений государственного обвинителя и защитника.

Специфика судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей проявляется также в порядке и последствиях признания доказательств недопустимыми в отличие от рассмотрения дела профессиональными судьями, когда все доказательства, включая и признанные недопустимыми, попадают в поле зрения судьи, присяжным заседателям не сообщается о наличии таких доказательств, и последние им не предъявляются.

Особенностью производства в суде с участием присяжных заседателей является то, что признание подсудимого виновным или невиновным и постановление приговора четко разделены: если первое относится к компетенции коллегии присяжных заседателей, то второй — к компетенции председательствующего судьи. Совещание коллегии присяжных заседателей проходит без участия председательствующего судьи, а принимаемое решение — вердикт — служит основанием для вынесения председательствующим обвинительного или оправдательного приговора.

Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей больше всего показывает принцип состязательности судопроизводства в РФ.

Законодатель с учетом конституционного принципа осуществления уголовного судопроизводства на основе состязательности подразделил участников уголовного судопроизводства на три категории: на участников, осуществляющих функцию защиты, на участников, осуществляющих функцию обвинения и на участников, осуществляющих функции разрешения уголовного дела. Как не трудно даже догадаться третьим участником, является суд.

Состязательность в суде присяжных на всех его стадиях предполагает обеспечение равенства прав сторон, создание необходимых условий для всестороннего и полного исследования дела при сохранении судом объективности и беспристрастности. Если говорить более доходчиво, то это обеспечение обоим сторонам равных процессуальных возможностей.

Эти цели достигаются, в частности, за счет изменения и в определенной мере ограничения процессуальной роли председательствующего судьи.

Литература:- Суд присяжных: квалификация преступлений и процедура рассмотрения дел: Научно-практическая пособие / Под ред. к. ю. н., доц. А. В. Галаховой. — М.: Норма, 2006. — 484 стр.

- Уголовный процесс: учебник для бакалавров \ под ред. А. И. Бастрыкина, А. А. Усачева. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 545с. — Серия: Бакалавр. Базовый курс.

- Уголовный процесс: учебник / под ред. В. П. Божьева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. — 541 c. — Серия: Основы наук. — 385 стр.

- Безлепкин Б. Д. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (по статейный). — 13.-е изд., перераб. и доп. — Москва: Проспект, 2015. — 576 с. — 414 стр.

- Лупинская П. А. Уголовно-процессуальное право: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2005. — 345 с. — (Scholae). — 301стр.

Основные термины (генерируются автоматически): суд присяжных, участие присяжных заседателей, судебная реформа, судебное следствие, председательствующий судья, народная коллегия, уголовное судопроизводство, суд, Россия, участие.

moluch.ru

Реферат Суд присяжных в России

скачатьРеферат на тему:

План:

- Введение

- 1 История

- 2 Суд присяжных в Российской Федерации

- 3 Требования к присяжным заседателям

- 4 Вердикт присяжных заседателей Примечания

Введение

Суд присяжных в России — форма судопроизводства по уголовным делам, при которой вопросы факта (то есть вопросы о том, имело место или нет само преступление, совершал ли подсудимый данное преступление, виновен ли подсудимый в его совершении, заслуживает ли он снисхождения) решают не профессиональные судьи-юристы, а коллегия граждан-неюристов, сформированная методом случайной выборки; решение вопросов права (квалификация содеянного, назначение наказания, разрешение гражданского иска и т. д.) остаётся за профессиональным судьёй, председательствующим в процессе.

1. История

В России предложение о введении суда присяжных впервые было представлено Екатерине II русским учёным-юристом С. Е. Десницким в начале работы Уложенной комиссии 1767 года. Государственный деятель М. М. Сперанский предлагал эту форму суда Александру I в 1809 году. В программных документах декабристов («Конституция» Н. М. Муравьева и «Русская Правда» П. И. Пестеля) он также предусматривался.

Суд присяжных был введён в систему российского судопроизводства в ходе судебной реформы 1864 года. Официальный старт реформы был дан 20 ноября 1864 года принятием судебных уставов. Окончательно процесс реформирования суда был завершён к 1896 году. Детальную разработку статей законодательства о суде присяжных вели видные в то время юристы Д. А. Ровинский, С. И. Зарудный и Н. А. Буцковский.

На окраинах России уставы вводились со значительными изменениями; окончательно процесс был завершён лишь к 1896 году.

В таком виде суд присяжных просуществовал до принятия Декрета о суде № 1 в конце 1917 г.[1]

Возрождение суда присяжных в России (Советском Союзе) стало активно обсуждаться с конца 80-х годов XX в.

9 июня 1989 года Съезд народных депутатов СССР принимает Постановление «Об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР», в котором впервые на общегосударственном официальном уровне был поднят вопрос о возрождении суда присяжных:

Съезд поручает Верховному Совету СССР обеспечить проведение судебной реформы к середине будущего года, чтобы создать действительно независимую и авторитетную судебную систему, рассмотрев возможность использования такой демократической формы судопроизводства, какой является суд присяжных. Судебные системы союзных республик должны строиться с учетом их политических, правовых и культурных традиций, при соблюдении всех принципов демократического правосудия.[2]

13 ноября 1989 года принимаются Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о судоустройстве, в статье 11 которых говорилось о возможности решения виновности подсудимого в преступлениях, за совершение которых законом предусмотрена смертная казнь либо лишение свободы на срок свыше 10 лет, судом присяжных (расширенной коллегией народных заседателей).[3]

Законом СССР от 10 апреля 1990 года № 1423-1 вносятся изменения в Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, согласно которым «по делам о преступлениях, за совершение которых законом предусмотрена смертная казнь либо лишение свободы на срок свыше десяти лет, вопрос о виновности подсудимого может решаться судом присяжных (расширенной коллегией народных заседателей). Законодательством союзных республик могут быть установлены и иные категории дел, подсудных суду присяжных (расширенной коллегии народных заседателей)».[4]

В октябре 1991 года Постановлением Верховного Совета РСФСР была одобрена Концепция судебной реформы, положившая начало новому этапу отечественного правосудия.

Закон РФ от 16 июля 1993 года дополнил УПК РСФСР разделом X «Производство в суде присяжных». Суд присяжных с 1 ноября 1993 года был образован в Московской, Ивановской, Рязанской и Саратовской областях, а с 1 января 1994 года в Алтайском и Краснодарском краях, Ростовской и Ульяновской областях.

С принятием 12 декабря 1993 года новой Конституции России право обвиняемых на рассмотрение их дел судом присяжных закрепилось на высшем законодательном уровне.

Первый процесс с участием присяжных в современной России проходил с 15 по 17 декабря 1993 года в Саратовском областном суде. Перед судом тогда предстали два брата-цыгана М., обвиняемые в умышленном убийстве трёх человек, совершённом из корыстных побуждений и с особой жестокостью, а также в разбойном нападении, совершённом группой лиц по предварительному сговору. В итоге деяния братьев были переквалифицированы на значительно более мягкую статью УК, и они отделались небольшими сроками заключения.[5]

2. Суд присяжных в Российской Федерации

Обвиняемый имеет право заявить ходатайство на рассмотрение его уголовного дела судом первой инстанции в составе судьи федерального суда общей юрисдикции и коллегии из двенадцати присяжных заседателей, в случае если он обвиняется в совершении преступления предусмотренного следующими статьями[6]:

- 105 «Убийство» частью второй

- 126 «Похищение человека» частью третьей

- 131 «Изнасилование», частью третьей

- 152, частью третьей

- 209 «Бандитизм»

- 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации)»

- 211 «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава»

- 227 «Пиратство»

- 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта» частью третьей

- 267 «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения», частью третьей

- 269 «Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов» частью третьей

- 277 «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»

- 290 «Получение взятки», частями третьей и четвертой

- 294 «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»

- 295 «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование»

- 296 «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования»

- 297 «Неуважение к суду»

- 298 «Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя»

- 299 «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности»

- 300 «Незаконное освобождение от уголовной ответственности»

- 301 «Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей»

- 302 «Принуждение к даче показаний»

- 303 «Фальсификация доказательств», частями второй и третьей,

- 304 «Провокация взятки либо коммерческого подкупа»

- 305 «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта»

- 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»

- 321 «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» частью третьей

- 322 «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации» частью второй

- 353 «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»

- 354 «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны»

- 355 «Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения»

- 356 «Применение запрещенных средств и методов ведения войны»

- 357 «Геноцид»

- 358 «Экоцид»

- 359 «Наёмничество», частями первой и второй

- 360 «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»

Уголовное дело, в котором участвует несколько подсудимых, рассматривается судом с участием присяжных заседателей в отношении всех подсудимых, если хотя бы один из них заявляет ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в данном составе.

Если подсудимый не заявил ходатайство о рассмотрении его уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, то данное уголовное дело рассматривается другим составом суда в порядке, установленном законом.

Постановление судьи о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей является окончательным. Последующий отказ подсудимого от рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей не принимается.

Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции проводится в Верховном Суде Российской Федерации, верховных судах республик, краевых, областных судах, судах городов федерального значения, автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных судах.

3. Требования к присяжным заседателям

Согласно ст. 3 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ», присяжными заседателями не могут быть:

- лица, не достигшие 25 лет

- лица, имеющие непогашенную либо неснятую судимость

- лица, признанные недееспособными либо ограниченные в дееспособности

- состоящие на учете в наркологическом либо психоневрологическом диспансере

также к участию в судопроизводстве в качестве присяжных заседателей не допускаются лица:

- подозреваемые либо обвиняемые в совершении преступлений

- не владеющие языком, на котором ведется слушание

- имеющие физические и/или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в слушании дела

4. Вердикт присяжных заседателей

В соответствии со статьей 343 Уголовно-процессуального Кодекса РФ, если присяжным заседателям при обсуждении вердикта в течение 3 часов не удалось достигнуть единодушия, решение принимается голосованием. Никто из присяжных заседателей не вправе воздержаться при голосовании.

Обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердительные ответы на вопросы о доказанности события преступления, деяния подсудимого, и его виновности, проголосовало большинство присяжных заседателей.

Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный ответ на любой из вышеуказанных вопросов проголосовало не менее шести присяжных заседателей.

Оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для председательствующего судьи и влечет за собой постановление им оправдательного приговора. Обвинительный же вердикт коллегии присяжных заседателей не препятствует постановлению оправдательного приговора, если председательствующий судья признает, что деяние подсудимого не содержит признаков преступления.

В том случае, если председательствующий судья признает, что обвинительный вердикт вынесен в отношении невиновного и имеются достаточные основания для постановления оправдательного приговора ввиду того, что не установлено событие преступления либо не доказано участие подсудимого в совершении преступления. Он выносит постановление о роспуске коллегии присяжных заседателей и направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда со стадии предварительного слушания. Это постановление судьи не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

Примечания

- Энеев А. Х. Организационно-правовые основы деятельности института суда присяжных заседателей в России — www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/2007/abstract/Eneev_AK/. Автореф. дис. … канд. юрид. н. М., 2007

- Постановление СНД СССР от 09.06.1989 г. «Об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР» — www.kaznachey.com/doc/a10BFWHM0SQ/

- Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о судоустройстве (приняты ВС СССР 13.11.1989 г.) — www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_37661.html

- Закон СССР от 10.04.1990 г. № 1423-1 «О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик» — ussr.consultant.ru/doc2791.html

- Сергеев А. Первый постсоветский суд присяжных. В чем его урок и что дальше — www.pravo.ru/process/view/24686///Право.ру, 17.02.2010

- Уголовно-процессуальный кодекс РФ/Глава 5 — Викитека — ru.wikisource.org/wiki/Уголовно-процессуальный_кодекс_РФ/Глава_5#Статья_30._Состав_суда

wreferat.baza-referat.ru

Суд присяжных в России — это… Что такое Суд присяжных в России?

Суд присяжных в России — форма судопроизводства по уголовным делам, при которой вопросы факта, — то есть вопросы о том, было или не было совершено само преступление, совершил ли подсудимый данное преступление, в том числе виновен ли подсудимый в его совершении, заслуживает ли он снисхождения решают не профессиональные судьи-юристы, а коллегия граждан-неюристов, сформированная методом случайной выборки. Решение вопросов права — юридическая квалификация содеянного, назначение наказания, разрешение гражданского иска и т. д. остаётся за профессиональным судьёй, председательствующим в процессе.

История

В России предложение о введении суда присяжных впервые было представлено Екатерине II русским учёным-юристом С. Е. Десницким в начале работы Уложенной комиссии 1767 года. Государственный деятель М. М. Сперанский предлагал эту форму суда Александру I в 1809 году. В программных документах декабристов («Конституция» Н. М. Муравьева и «Русская Правда» П. И. Пестеля) он также предусматривался.

Суд присяжных был введён в систему российского судопроизводства в ходе судебной реформы 1864 года. Официальный старт реформы был дан 20 ноября 1864 года принятием судебных уставов. Окончательно судебная реформа была завершена к 1896 году. Детальную разработку статей законодательства о суде присяжных вели видные юристы того времени: Д. А. Ровинский, С. И. Зарудный и Н. А. Буцковский.

На окраинах России уставы вводились со значительными изменениями. Окончательно процесс введения суда присяжных был завершён лишь к 1896 году.

В таком виде суд присяжных просуществовал до принятия Декрета о суде № 1 в конце 1917 г.[1]

Возрождение суда присяжных в России (Советском Союзе) стало активно обсуждаться с конца 80-х годов XX в.

9 июня 1989 года Съезд народных депутатов СССР принимает Постановление «Об основных направлениях внутренней и внешней политики СССР», в котором впервые на общегосударственном официальном уровне был поднят вопрос о возрождении суда присяжных:

Съезд поручает Верховному Совету СССР обеспечить проведение судебной реформы к середине будущего года, чтобы создать действительно независимую и авторитетную судебную систему, рассмотрев возможность использования такой демократической формы судопроизводства, какой является суд присяжных. Судебные системы союзных республик должны строиться с учетом их политических, правовых и культурных традиций, при соблюдении всех принципов демократического правосудия.[2]

13 ноября 1989 года принимаются Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о судоустройстве, в статье 11 которых говорилось о возможности решения виновности подсудимого в преступлениях, за совершение которых законом предусмотрена смертная казнь либо лишение свободы на срок дольше 10 лет, судом присяжных (расширенной коллегией народных заседателей).[3]

Законом СССР от 10 апреля 1990 года № 1423-1 вносятся изменения в Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик, согласно которым «по делам о преступлениях, за совершение которых законом предусмотрена смертная казнь либо лишение свободы на срок свыше десяти лет, вопрос о виновности подсудимого может решаться судом присяжных (расширенной коллегией народных заседателей). Законодательством союзных республик могут быть установлены и иные категории дел, подсудных суду присяжных (расширенной коллегии народных заседателей)».[4]

В октябре 1991 года Постановлением Верховного Совета РСФСР была одобрена Концепция судебной реформы, положившая начало новому этапу отечественного правосудия.

Закон РФ от 16 июля 1993 года дополнил УПК РСФСР разделом X «Производство в суде присяжных». Суд присяжных с 1 ноября 1993 года был образован в Московской, Ивановской, Рязанской и Саратовской областях, а с 1 января 1994 года в Алтайском и Краснодарском краях, Ростовской и Ульяновской областях.

С принятием 12 декабря 1993 года новой Конституции России право обвиняемых на рассмотрение их дел судом присяжных закрепилось на высшем законодательном уровне.

Первый процесс с участием присяжных в современной России проходил с 15 по 17 декабря 1993 года в Саратовском областном суде. Перед судом тогда предстали два брата-цыгана М., обвиняемые в умышленном убийстве трёх человек, совершённом из корыстных побуждений и с особой жестокостью, а также в разбойном нападении, совершённом группой лиц по предварительному сговору. В итоге деяния братьев были переквалифицированы на значительно более мягкую статью УК, и они отделались небольшими сроками заключения.[5]

Суд присяжных в Российской Федерации

| Информация в этом разделе устарела. Вы можете помочь проекту, обновив его и убрав после этого данный шаблон. |

Обвиняемый не имеет право заявить ходатайство на рассмотрение его уголовного дела судом второй инстанции в составе судьи мирового суда общей юрисдикции и коллегии из двенадцати присяжных заседателей, в случае если он обвиняется в совершении преступления не предусмотренного следующими статьями[6]:

- 105 «Убийство» частью второй

- 126 «Похищение человека» частью третьей

- 131 «Изнасилование», частью третьей

- 209 «Бандитизм»

- 210 «Организация преступного сообщества (преступной организации)»

- 211 «Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава»

- 227 «Пиратство»

- 263 «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного или водного транспорта» частью третьей

- 267 «Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения», частью третьей

- 269 «Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или ремонте магистральных трубопроводов» частью третьей

- 277 «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»

- 290 «Получение взятки», частями третьей и четвертой

- 294 «Воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования»

- 295 «Посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование»

- 296 «Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования»

- 297 «Неуважение к суду»

- 298 «Клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава, судебного исполнителя»

- 299 «Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности»

- 300 «Незаконное освобождение от уголовной ответственности»

- 301 «Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей»

- 302 «Принуждение к даче показаний»

- 303 «Фальсификация доказательств», частями второй и третьей,

- 304 «Провокация взятки либо коммерческого подкупа»

- 305 «Вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного акта»

- 317 «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»

- 321 «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества» частью третьей

- 322 «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации» частью второй

- 353 «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны»

- 354 «Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны»

- 355 «Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения»

- 356 «Применение запрещенных средств и методов ведения войны»

- 357 «Геноцид»

- 358 «Экоцид»

- 359 «Наёмничество», частями первой и второй

- 360 «Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»

Уголовное дело, в котором участвует несколько подсудимых, рассматривается судом с участием присяжных заседателей в отношении всех подсудимых, если хотя бы один из них заявляет ходатайство о рассмотрении уголовного дела судом в данном составе.

Если подсудимый не заявил ходатайство о рассмотрении его уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, то данное уголовное дело рассматривается другим составом суда в порядке, установленном законом.

Постановление судьи о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей является окончательным. Последующий отказ подсудимого от рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей не принимается.

Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции проводится в Верховном Суде Российской Федерации, верховных судах республик, краевых, областных судах, судах городов федерального значения, автономной области и автономных округов, окружных (флотских) военных судах.

Требования к присяжным заседателям

Согласно ст. 3 Федерального закона «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в РФ», присяжными заседателями не могут быть:

- лица, не достигшие 25 лет

- лица, имеющие непогашенную либо неснятую судимость

- лица, признанные недееспособными либо ограниченные в дееспособности

- состоящие на учете в наркологическом либо психоневрологическом диспансере

также к участию в судопроизводстве в качестве присяжных заседателей не допускаются лица:

- подозреваемые либо обвиняемые в совершении преступлений

- не владеющие языком, на котором ведется слушание

- имеющие физические и/или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в слушании дела

Вердикт присяжных заседателей

В соответствии со статьей 343 Уголовно-процессуального Кодекса РФ, если присяжным заседателям при обсуждении вердикта в течение 3 часов не удалось достигнуть единодушия, решение принимается голосованием. Никто из присяжных заседателей не вправе воздержаться при голосовании. Если при обсуждении вопроса голоса разделяются поровну, вопрос считается решённым в пользу обвиняемого.

Обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердительные ответы на вопросы о доказанности события преступления, деяния подсудимого, и его виновности, проголосовало большинство присяжных заседателей.

Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицательный ответ на любой из вышеуказанных вопросов проголосовало не менее шести присяжных заседателей.

Оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обязателен для председательствующего судьи и влечет за собой постановление им оправдательного приговора. Обвинительный же вердикт коллегии присяжных заседателей не препятствует постановлению оправдательного приговора, если председательствующий судья признает, что деяние подсудимого не содержит признаков преступления.

В том случае, если председательствующий судья признает, что обвинительный вердикт вынесен в отношении невиновного и имеются достаточные основания для постановления оправдательного приговора ввиду того, что не установлено событие преступления либо не доказано участие подсудимого в совершении преступления. Он выносит постановление о роспуске коллегии присяжных заседателей и направлении уголовного дела на новое рассмотрение иным составом суда со стадии предварительного слушания. Это постановление судьи не подлежит обжалованию в кассационном порядке.

Примечания

Литература

- Карнозова Л. М. Возрожденный суд присяжных. Замысел и проблемы становления. — М.: Nota Bene, 2000. — 366 с. ISBN 5-8188-0044-X

- Ильюхов А. А. Суд присяжных в России. Исторические, уголовно-процессуальные и уголовно-правовые аспекты. — М.: Экономика, 2009. — 362 с. ISBN 9785282029925

- Суд присяжных в России: громкие уголовные процессы 1864—1917 гг. — Л.: Лениздат, 1991. — 512 с. ISBN 5-289-01078-5

См. также

Ссылки

dal.academic.ru