Урок 10. понятие государства и его признаки. теории происхождения государства. сущность и функции государства — Право — 10 класс

Право, 10 класс

Урок №10. Понятие государства и его признаки. Теории происхождения государства. Сущность и функции государства

Перечень вопросов, рассматриваемых на уроке:

1. Что такое государство, каковы основные признаки?

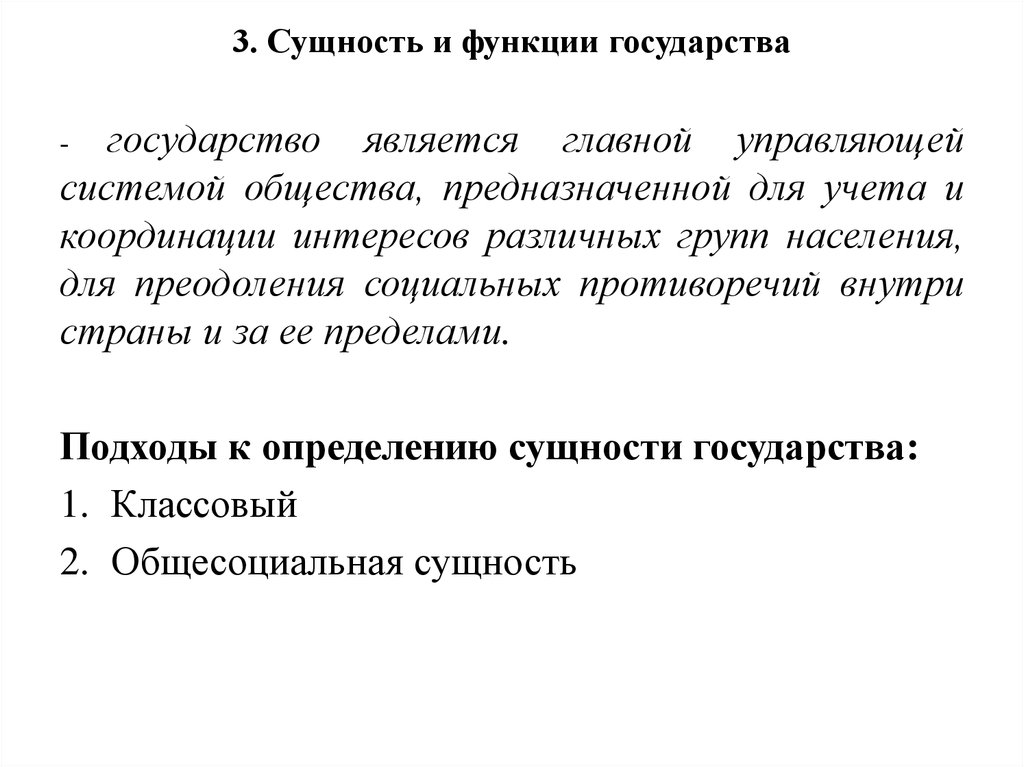

2. В чем заключается сущность государства?

Глоссарий по теме:

Государство — это особая организация политической власти, которая располагает специальным аппаратом (механизмом) управления обществом для обеспечения его нормальной деятельности.

Естественное состояние человека – жизнь человека до образования государства в соответствии с законами природы.

Производственные отношения — особый вид общественных отношений, возникающих между людьми в процессе создания материальных благ.

Общественно-экономическая формация — определенный исторический тип общества, особый социальный организм, который живет и развивается по законам господствующих в обществе производственных отношений.

Государственный суверенитет — это свойство государственной власти, которая может принимать политические решения без давления каких-либо социальных групп.

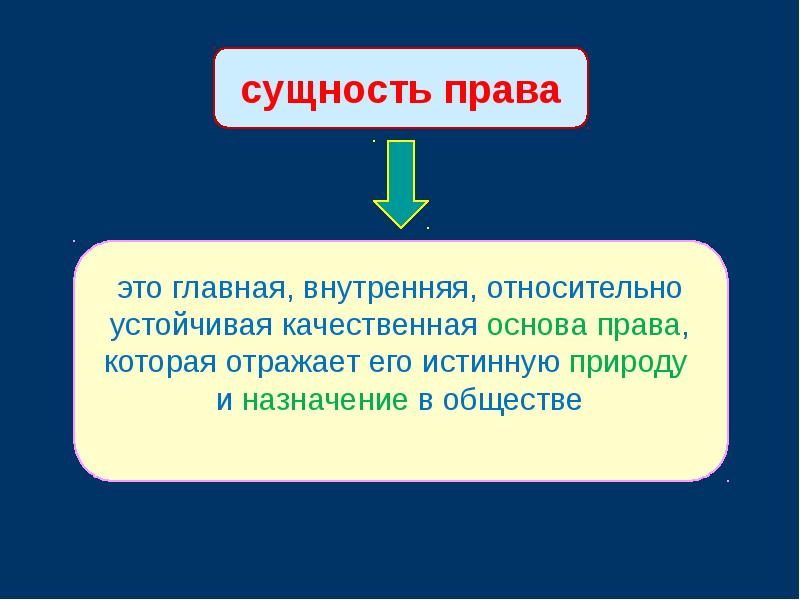

Сущность государства — то, что является главным, к чему оно стремится.

Функции государства — основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним задач.

Ключевые слова: государство; род; деспотия; общественно-экономическая формация; публичная власть; суверенитет.

Основная литература по теме урока:

Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 классов общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни в 2 ч. Ч.1/. Е.А. Певцова – М.: ООО «Русское слово» – учебник», 2017. – 3-12 с. – (Инновационная школа).

На уроке мы узнаем, что такое государство, основные признаки государства.

Научимся решать типовые задания формата ЕГЭ на применение знаний ЕГЭ, касающихся вопросов государства, функций и признаков.

Сможем раскрывать сущность основных понятий.

Основное содержание урока

Государство – это основной центральный институт общества, представляющий собой политико-территориальную организацию публичной власти, располагающую специальным аппаратом, способным делать свои веления общеобязательными и осуществлять свое управление. Термин «государство» (от латинского status) стал употребляться в Западной Европе в Новое время.

Признаки государства:

1. Публичная власть – власть, распространенная на все население страны, для осуществления которой существует особый чиновничий аппарат, органы принуждения.

2. Территория – это участок суши и вод,

3. Население – это совокупность людей, проживающих на определённой территории и связанных между собой и с государством правовой и территориальной принадлежностью.

4. Суверенитет – верховенство, единство и независимость власти как внутри государства, так и за её пределами.

Верховенство проявляется в том, что только органы данного государства принимают окончательные решения по всем вопросам, имеющим общий характер.

Единство власти проявляется в том, что все органы государства в своей совокупности образуют государственный аппарат, базирующийся на единых принципах, осуществляющий единые функции и действующий в едином направлении.

Независимость означает, что никто, никакой иной орган не может оказывать влияние на принимаемые органами власти данного государства решения.

В юридической литературе выделяются такие виды суверенитета, как народный, национальный и государственный.

Народный суверенитет – это неотчуждаемое право народа самостоятельно определять свою историческую судьбу, быть единственным носителем и выразителем верховной власти.

Национальный суверенитет – верховное право нации на самоопределение, т. е. право определять форму национально-государственной организации либо в рамках всего государства, либо в пределах субъекта федерации, либо в пределах автономных образований.

е. право определять форму национально-государственной организации либо в рамках всего государства, либо в пределах субъекта федерации, либо в пределах автономных образований.

Государственный суверенитет – это неотчуждаемое право государства самостоятельно решать вопросы внутренней и внешней политики, соблюдая общепризнанные принципы и нормы международного права.

5. Налоги, сборы, займы.

Налоги – общеобязательные платежи, взимаемые государством в целях аккумулирования средств для последующего финансового обеспечения выполнения государством своих основных функций.

Государственные займы – это собираемые на добровольной основе финансовые средства, получаемые путем продажи государственных облигаций и других ценных бумаг

6. Наряду с перечисленными признаками отдельные ученые выделяют еще нормотворчество. Это признак состоит в том, что государство устанавливает общеобязательные правила поведения.

7. Выделяется также такой признак, как государственная символика – герб, гимн, флаг.

Рассматривая различные исторические факты о зарождении государства, ученые различных эпох пытались формулировать свои теории.

1. Теологическая теория. Основные положения этой теории содержаться в религиозных источниках – Библии, Коране, Ведах. Данная теория обосновывала подчиненное положение светской власти духовной, государство должно было отстаивать интересы Церкви.

2. Патриархальная теория. Согласно этой теории люди – существа коллективные, стремящиеся к взаимному общению, приводящему к возникновению семьи. Впоследствие развитие и разрастание семьи в результате объединения людей, а также увеличение числа семей приводят к образованию государства. Власть государя есть естественное продолжение власти отца, «патриарха» в семье. Яркими представителями этой теории были Аристотель и Роберт Филмер.

3. Ирригационная теория. Наиболее ярким представителем ирригационной (гидравлической) теории происхождения государства является современный немецкий ученый Э. Виттфогель. Он связывает процесс возникновения государственности с необходимостью строительства ирригационных сооружений в восточных аграрных обществах. Государство, вынужденное проводить в подобных условиях жестко централизованную политику, выступает в качестве единственного собственника и одновременно эксплуататора. Оно управляет, распределяет, учитывает, подчиняет.

Он связывает процесс возникновения государственности с необходимостью строительства ирригационных сооружений в восточных аграрных обществах. Государство, вынужденное проводить в подобных условиях жестко централизованную политику, выступает в качестве единственного собственника и одновременно эксплуататора. Оно управляет, распределяет, учитывает, подчиняет.

4. Договорная теория. Данная теория получила распространение в наиболее логически завершенном виде в XVII — XVIII вв. в трудах Г. Гроция, Ж.Ж. Руссо, А.Н. Радищева и др. По их мнению, государство возникает как продукт сознательного творчества, как результат договора, в который вступают люди, находившиеся до этого в «естественном», первобытном состоянии. Государство — это рациональное объединение людей на основе соглашения между ними, в силу которого они передают часть своей свободы, своей власти государству. Изолированные же до происхождения государства индивиды превращаются в единый народ. В итоге у правителей и общества возникает комплекс взаимных прав и обязанностей и соответственно — ответственность за их невыполнение.

6. Классовая теория. Разработку этой теории связывают с именами К. Маркса и Ф. Энгельса. Смысл этой теории в том, что государство возникает как результат естественного развития первобытного общества, развития, прежде всего экономического, которое только обеспечивает материальные условия возникновения государства и права, но и определяет социальные изменения общества, которые представляют собой важные причины и условия возникновения государства и права.

Смысл любого государства сводится к тому, чтобы осуществлять власть в обществе. Власть — это реальная возможность проводить в жизнь свою волю, подчинять своей воле волю других субъектов.

Сущность государства конкретизируется в его функциях.

Функции государства – основные направления его деятельности по решению стоящих перед ним задач, без которых государство не может обойтись.

Каждая функция представляет устойчивую деятельность государства в той или иной сфере — экономической, политической, социальной или духовной.

Виды функций государства

Функции государства можно классифицировать по различным основаниям.

По объекту:

1. внутренние

2. внешние.

внешние.

Внутренние функции нацелены на решение задач общества.

В зависимости от сферы реализации внутренние функции делятся на:

экономическую (выражается в выработке и координации государством стратегических направлений развития экономики страны в наиболее оптимальном режиме),

Социальную (призвана обеспечить свободное развитие личности и социальную защищенность всех членов общества),

Политическую (состоит в поддержании государством политической стабильности и безопасности; обеспечении участия населения в политической жизни общества посредством организации выборов, референдумов, плебисцитов; регулировании деятельности партий, общественных объединений; охране правопорядка, прав, свобод и законных интересов граждан)

культурно-воспитательную (государство гарантирует свободу творческой, научной, деятельности членов общества, поощряет развитие искусства, сохраняет культурные ценности и обеспечивает к ним доступ),

экологическую (как предупредительные меры по ограждению окружающей среды от отрицательного влияния деятельности людей, так и меры юридической ответственности за нарушение требований охраны природы).

Внешние функции связаны с деятельностью государства на международной арене. К ним относятся: сотрудничество, оборона, поддержание мирового порядка, решение глобальных проблем.

Если в качестве критерия разграничения функций использовать характер действий государства, то можно выделить регулятивную и охранительную функцию. Регулятивная функция состоит в наделении соответствующих участников общественных отношений правами, свободами, обязанностями, предоставлении им льгот за социально желательные действия. Охранительная функция связана с защитой прав и свобод личности, общества и государства.

Разбор типового тренировочного задания

Попарно соединяя овалы, решите ребус-соответствие:

Решите автоматически заполняемый кроссворд

- Группа людей, связанных между собой кровным родством, общей хозяйственной деятельностью и совместной собственностью.

- Эти люди возглавляли родовые общины и оказывали большое влияние не только на дела рода, но и племени.

- Этот орган разрешал споры между родами, согласовывал их хозяйственную и иную совместную деятельность.

- Это люди, которые отличались особыми личными и физическим качествами: храбростью, хитростью, сильной волей, ловкостью, умением воевать.

Правильные варианты:

1. Род

2. Старейшины

3. Совет

4. Вожди

Теория государства и права | СГУ

Семестр: 1; Зачетных единиц: 5; Трудоемкость часов: 180.

Место дисциплины в структуре ООП:

Межпредметная связь курса «Теория государства и права» с другими юридическими и гуманитарными науками, прежде всего, обозначается предметом изучения курса.

Курс «Теория государства и права» тесно связан с историко-правовыми науками, отраслевыми юридическими науками, философией, историей.

Изучая теорию государства и права, студент должен обладать знаниями отдельных положений философии, экономической теории, истории.

Содержание дисциплины.

Раздел 1.

Предмет и методология теории государства и права. Предмет теории государства и права. Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. Структура теории государства и права. Теория государства и права и социальная (юридическая практика). Методология теории государства и права.

Происхождение государства и права. Краткая характеристика общественной власти и социальных норм при первобытнообщинном строе. Причины возникновения государства. Особенности происхождения государства у разных народов. Признаки, отличающие государство от родовой организации общественной власти. Возникновение права. Признаки, отличающие право от социальных норм доклассового общества. Многообразие теорий происхождения государства и права (теологическая, патриархальная, договорная, психологическая, насилия и др). Общая характеристика.

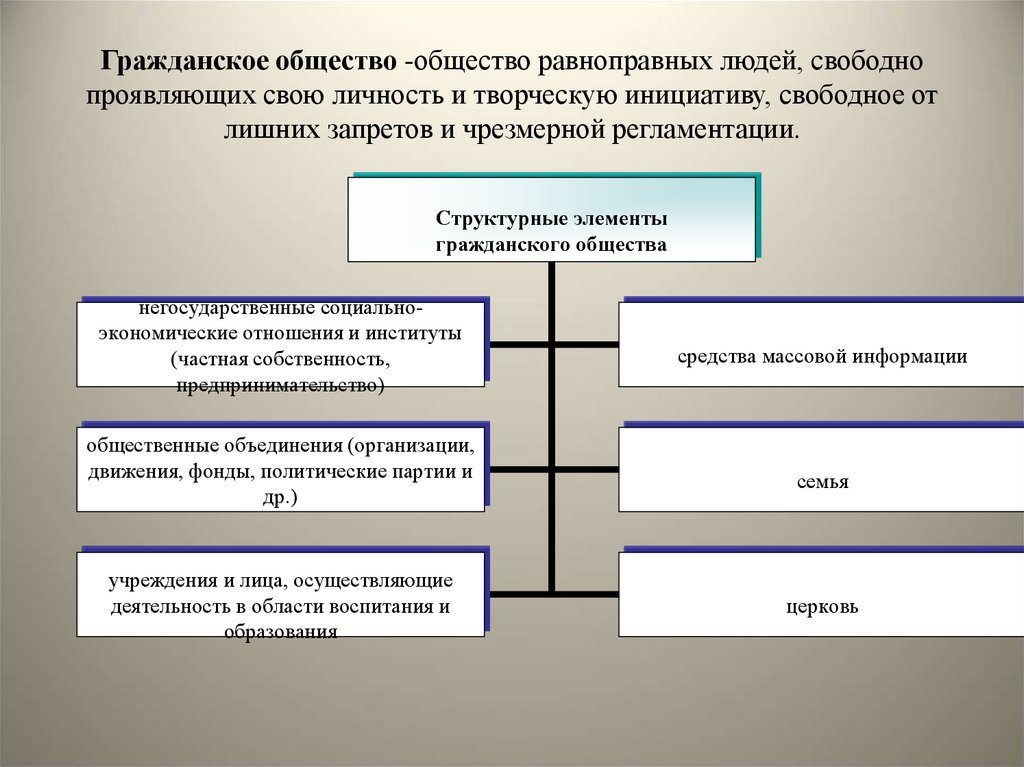

Понятие, сущность и социальное назначение государства. Соотношение общества и государства. Гражданское общество. Особенности формирования гражданского общества в РФ. Власть как общесоциологическая категория. Политическая и государственная власть как особые разновидности социальной власти. Понятие и сущность государства. Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений общества. Социальное назначение государства.

Гражданское общество. Особенности формирования гражданского общества в РФ. Власть как общесоциологическая категория. Политическая и государственная власть как особые разновидности социальной власти. Понятие и сущность государства. Признаки государства, отличающие его от других организаций и учреждений общества. Социальное назначение государства.

Типология государства и права. Понятие и значение типологии государства и права. Формационнвй и цивилизационный подходы к типологии государства и права.

Форма государства. Понятие и структура (основные элементы) формы государства. Форма государственного правления. Соотношение типа и формы государства. Форма национально-государственного и административно- территориального устройства. Политический режим. Особенности формы правления Российской Федерации.

Функции государства. Понятие и классификация функций государства. Соотношение задач и функций государства. Основные внутренние функции Российского государства. Основные функции Российского государства. Формы осуществления функций государства.

Основные функции Российского государства. Формы осуществления функций государства.

Механизм государства. Механизм (аппарат) государства: его понятие и структура. Орган государства: понятие, признаки, классификация. Основные принципы организации и деятельности механизма Российского государства. Теория разделения властей. Структура государственного аппарата современного Российского государства. Его взаимодействие с органами местного самоуправления.

Государство в политической системе общества. Понятие и структура политической системы общества. Место и роль государства в политической системе общества. Взаимодействие государства с партиями и иными субъектами политической системы.

Раздел 2.

Сущность права. Понятие и основные признаки права. Сущность права. Право в объективном и субъективном смысле. Принципы права: понятие и классификация. Функции права: понятие и виды. Социальное назначение права. Соотношение экономики политики и права.

Соотношение экономики политики и права.

Основные методологические подходы к правопрониманию. Типы современного правопонимания. Естественно-правовая теория. Позитивистская теория и её разновидности.

Право в системе социальных норм. Социальное регулирование: понятие и виды. Технические и социальные нормы. Понятие и виды социальных норм, как регуляторов общественных отношений. Соотношение права и морали: единство, различия, взаимодействие, противоречия.

Правосознание и правовая культура. Понятие и структура правосознания. Функции и виды правосознания. Взаимодействие права и правосознания. Понятие, значение и структура правовой культуры. Правовая культура общества. Правовая культура личности. Профессиональная культура юриста. Правовое воспитание; понятие, формы, методы. Правовой нигилизм: источники, причины, формы выражения. Правовой идеализм: понятие и причины.

Нормы права. Понятие и признаки правовой нормы. Юридические нормы и фактическое поведение. Структура юридической нормы. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Классификация (виды) правовых норм.

Структура юридической нормы. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Классификация (виды) правовых норм.

Формы (источники) права. Понятие формы и источника права, их соотношение. Виды форм права. Понятие и классификация нормативных правовых актов. Закон: понятие, признаки, виды. Место закона в системе нормативных правовых актов. Подзаконные нормативные акты: понятие и виды. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Правотворчество. Понятие и основные виды правотворческой деятельности. Принципы правотворчества. Юридическая процедура и юридический процесс. Основные стадии законотворческого процесса. Особенности законотворчества федеральных органов. Особенности правотворчества субъектов федерации. Понятие и значение юридической техники в процессе правотворчества. Основные приемы и средства юридической техники.

Система права. Понятие системы права. Отрасль права. Институт права. Предмет и метод правового регулирования, как основания деления норм права на отрасли. Частное и публичное право. Общая характеристика отраслей российского права. Система российского права и международное право. Система права и система законодательства. Понятие и виды систематизации нормативных актов.

Частное и публичное право. Общая характеристика отраслей российского права. Система российского права и международное право. Система права и система законодательства. Понятие и виды систематизации нормативных актов.

Реализация права. Формы реализации права: понятие и особенности. Применение права как особая форма его реализации. Основные стадии процесса применения права. Акты применения права, их характерные черты, реквизиты и виды. Отличие акта применения права от нормативного правового акта. Пробелы в праве и пути их устранения. Аналогия закона и аналогия права. Юридические коллизии и способы их разрешения.

Толкование права. Понятие, значение и необходимость толкования правовых норм. Виды толкования по объему. Акты толкования норм права, их особенности и виды. Объем толкования норм права. Способы (приемы) толкования права.

Правовые отношения. Понятие и предпосылки правоотношений. Взаимосвязь норм права и правоотношений. Содержание правоотношений. Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правосособность, дееспособность, 6 правосубъектность. Объекты правоотношений. Юридические факты: понятие и классификация. Юридический состав.

Содержание правоотношений. Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура. Субъекты правоотношений: понятие и виды. Правосособность, дееспособность, 6 правосубъектность. Объекты правоотношений. Юридические факты: понятие и классификация. Юридический состав.

Правомерное поведение и правонарушение. Понятие и виды юридически значимого поведения. Правомерное поведение как основная форма поведения субъектов в сфере права. Его мотивы и разновидности. Понятие, признаки и виды правонарушений. Юридический состав правонарушения. Причины правонарушений и пути их устранения.

Юридическая ответственность. Социальная ответственность и её виды. Понятие и признаки юридической ответственности ей соотношение с наказанием и юридическим принуждением. Цель, функции и принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Презумпция невиновности.

Законность и правопорядок. Понятие, принципы и требования законности. Понятие правопорядка. Соотношение общественного и правового порядка. Взаимосвязь законности, правопорядка и демократии. Гарантии законности и правопорядка.

Понятие, принципы и требования законности. Понятие правопорядка. Соотношение общественного и правового порядка. Взаимосвязь законности, правопорядка и демократии. Гарантии законности и правопорядка.

Государство и личность. Общество, личность, государство. Государство и правовой статус личности. Права человека: теория и практика. Юридические обязанности личности. Социально юридический механизм обеспечения прав и свобод.

Правовое государство. Идея правового государства в истории политико- правовой мысли. Понятие и сущность правового государства. Принципы правового государства. Поблемы и пути формирования правового государства в современных условиях.

Основные правовые системы современности. Правовая система: понятие и классификация. Российская правовая систем. Романо – германская правовая семья. Исторические корни. Основные источники права. Англо – саксонская правовая семья: своеобразие формирования. Основные черты. Судебный прецедент как источник права. Религиозная правовая семья. Исторические корни. Современное состояние. Семья обычного права.

Судебный прецедент как источник права. Религиозная правовая семья. Исторические корни. Современное состояние. Семья обычного права.

Механизм правового регулирования. Правовое воздействие и правовое регулирование: понятие и соотношение. Общая характеристика элементов механизма правового регулирования. Стимулы и ограничения как средства правового воздействия. Льготы и привилегии в праве.

Промежуточная аттестация: 1 семестр – экзамен.

Понятие, сущность, черты, признаки и свойства государства

Рассмотрим понятие, сущность, черты, признаки и свойства государства.

Государство – это система, которая имеет свою структуру и направлена на решение определенных задач.

С определенного этапа развития общества государство является необходимой формой его организации, обязательным условием для его наличия и функционирования.

В современном понимании государство представляет собой властную систему, которая организует общество в интересах человека.

Для обеспечения своего эффективного функционирования государство должно быть целостным как в организационном, так и в территориальном плане. Государство является своеобразной оболочкой, которая сохраняет целостность определенного общества.

Сложность государства как социального явления предопределяет наличие большого количества различных его определений. В современной литературе государством признается форма организации политической власти в обществе, которая обладает суверенитетом и управляет обществом на основе права при помощи специального механизма.

Государство – это публично-правовая и суверенная организация власти, которая обеспечивает общие интересы населения и является гарантом прав и свобод человека и гражданина.

Понятие «государство» употребляется в узком и широком смысле.

В узком смысле под понятием «государство» подразумевается особая политическая организация, совокупность государственных органов, аппарат публичной власти.

В широком смысле под понятием «государство» подразумевается государственно-организованная социальная общность, которая расположена на определенной территории. В данном случае уместно использование понятия «страна».

Людской субстрат государственного аппарата должен быть профессионально подготовлен, учитывать всю совокупность экономических, политических, социальных и иных свойств текущей реальности.

Людской субстрат – это состав государственного механизма, однако государство имеет и структуру, которая отражает принятый способ взаимосвязи между элементами системы. Структура государства характеризуется относительной самостоятельностью. Так, человеческий состав может изменяться, а структура системы государства сохраняться в прежнем виде.

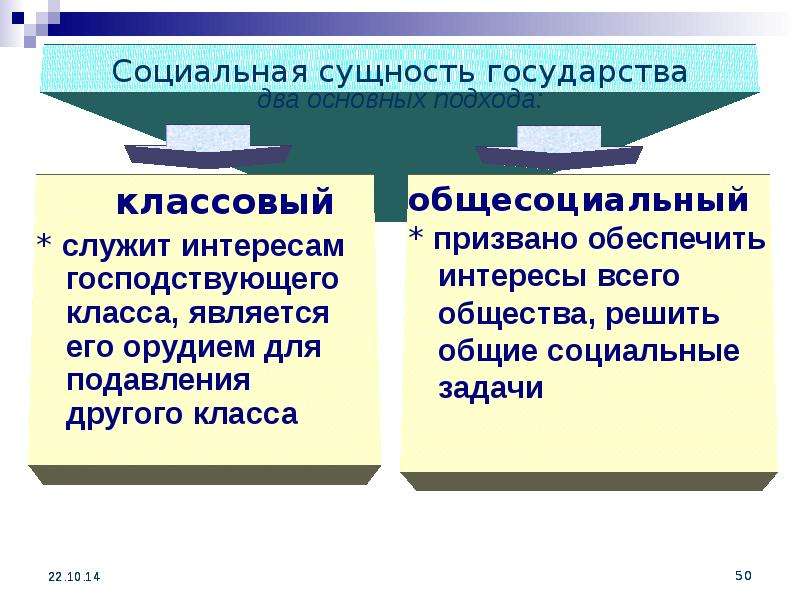

В научной литературе для характеристики сущности государства используют два основных подхода:

1) по вертикали – отличие государства от властных органов общинно-родового строя;

2) по горизонтали – отличие государства от иных политических объединений общества.

В литературе существуют различные подходы к пониманию сущности государства. Характеристика сущности государства является важным этапом изучения его понятия. Сущность государства выделяется из ряда иных его признаков своей философской природой, сложностью и неоднозначностью.

К важнейшим чертам государства относят то, что оно представляет собой целостное, общественное, политическое явление.

От органов власти первобытного общества государство отличает следующие черты и признаки:

– признак публичной власти. Публичной (общественной) является любая власть, однако в данном случае имеется в виду то, что государство как субъект и носитель власти функционально отделено от своего объекта (общества), т.е. власть организована по принципу «субъект – объект»;

– в родовом обществе люди управлялись непосредственно, так как были объединены кровным родством. В государственно-организованном обществе непосредственно управляются социальные процессы, которые происходят на государственной территории;

– признак государственной казны. С её наличием связаны такие явления как налоги, государственные займы и кредиты, совокупность которых характеризует экономическую деятельность государства, а также обеспечивает его нормальное функционирование.

Суверенность – это свойство (признак), которое отличает государство от остальных политических организаций. Суверенитет государства представляет собой единство двух черт: независимости государства за его границей и верховенства государства внутри страны.

Суверенитет (верховенство государственной власти) формирует и иные признаки государства, которые отличают его от других политических организаций. Так государство:

– распространяет свою власть на всю территорию страны в рамках её границ;

– имеет устойчивую и длительную юридическую связь с населением в форме подданства или гражданства;

– обладает правом разрабатывать и принимать властные общеобязательные правила, т.е. юридические нормы;

– имеет монополию на легальное применение силы в отношении населения;

– обладает специфическими средствами воздействия (армия, полиция, тюрьмы и т. п.).

Свойство независимости государства вовне ограничивается свойством суверенитета других государств.

Теория государства и права

Примерный перечень вопросов

к зачету по “ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА”

для студентов очной формы обучения

1. Теория государства и права как политико-правовая наука. Ее связь с философскими и политическими науками.

2. Предмет и метод теории государства и права.

3. Функции и задачи теории государства и права.

4. Общая характеристика социальной власти и норм догосударственного периода.

5. Причины и формы возникновения государства

6. Теологическая теория происхождения государства

7. Патриархальная теория происхождения государства.

8. Договорная теория происхождения государства.

9. Теории насилия по вопросу о происхождении государства.

10. Органическая теория происхождения государства.

11. Материальная теория происхождения государства.

12. Психологическая теория происхождения государства.

13. Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового строя.

14. Особенности возникновения права.

15. Государственная власть как особая разновидность социальной власти.

16. Понятие и сущность государства.

17. Типы государства: различные подходы.

18. Понятие и классификация функций Российского государства.

19. Характеристика основных внутренних функций Российского государства.

20. Характеристика основных внешних функций Российского государства.

21. Формы и методы осуществления функций государства.

22. Понятие и элементы формы государства.

23. Форма правления: понятие и виды.

24. Формы государственного устройства: понятие и виды.

25. Политический (государственный) режим: понятие и виды.

26. Соотношение типа и формы государства.

27. Механизм государства: понятие, признаки, виды.

28. Органы государства: понятие, признаки, виды.

29. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.

30. Политическая система общества: понятие и структура.

31. Место и роль государства в политической системе общества.

32. Соотношение и взаимосвязь государства и права.

33. Понятие и свойства государственной власти

34. Понятие относительной самостоятельности государства.

35. Государство и экономика и их соотношение.

36. Государство и правовой статус личности.

37. Гражданское общество и современное государство.

38. Правовое государство: понятие и принципы.

39. Переходное состояние современной российской государственности.

40. Международно-правовое сотрудничество государств и проблема прав человека.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

ДЛЯ СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

- Теория государства и права: понятие и общая характеристика.

- Предмет и метод ТГП.

- Задачи и функции ТГП.

- Теория государства и права в системе юридических и гуманитарных наук.

- Теория государства и права как учебная дисциплина.

- Причины и пути возникновения государства.

- Общая характеристика социальной власти и норм догосударственного периода.

- Основные концепции возникновения и эволюции государства.

- Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового строя.

- Суверенитет государства: понятие и содержание.

- Территория государства: понятие и содержание.

- Понятие и сущность государства. Основные концепции сущности государства.

- Типология государства: понятие и основные подходы.

- Государственная власть как особая разновидность социальной власти.

- Легализация и легитимация государственной власти.

- Понятие и классификация функций Российского государства.

- Формы и методы осуществления функций государства.

- Форма государства: понятие и общая характеристика.

- Соотношение типа и формы государства.

- Политический (государственный) режимы: понятие и виды.

- Механизм государства: понятие и структура.

- Органы государства: понятие, признаки, виды.

- Место и роль государства в политической системе общества.

- Соотношение общества и государства.

- Государство, право и демократия.

- Соотношение и взаимосвязь государства и права.

- Государство и право переходного периода.

- Правовое государство: понятие и принципы.

- Разделение властей как принцип правового государства.

- Гражданское общество: понятие, структура, признаки.

- Государство и личность: взаимная ответственность.

- Государство и церковь.

- Государство и партии.

- Государственная служба, государственные служащие.

- Перспективы развития Российского государства.

- Система правоохранительных органов государства.

- Теория и практика государства социалистического выбора.

- Работа Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государственности», современная оценка

- Понятие и сущность права.

- Понятие права в объективном и субъективном смысле.

- Право как государственный регулятор общественных отношений.

- Соотношение экономики, политики и права.

- Право публичное и право частное.

- Национальное и международное право, их соотношение.

- Принципы права: понятие и виды.

- Соотношение убеждения и принуждения в праве.

- Функции права: понятие и классификация.

- Типы права: различные подходы.

- Правовая система общества: понятие и структура.

- Право в системе нормативного регулирования общественных отношений.

- Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и противоречия.

- Понятие, структура и виды правосознания.

- Правовой нигилизм и правовой идеализм.

- Правовая культура: понятие и структура.

- Правовое воспитание: понятие, формы, методы.

- Норма права: понятие, структура, виды.

- Соотношение норм права и статьи нормативного акта.

- Понятие и виды форм (источников) права.

- Понятие и виды нормативных актов в России.

- Понятие, признаки и виды законов.

- Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.

- Правотворчество: понятие, принципы, виды.

- Понятие и стадии законотворчества в РФ.

- Систематизация нормативных актов: понятие и виды.

- Юридическая техника: понятие, значение, виды.

- Понятие и структурные элементы системы права.

- Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права на отрасли.

- Отрасль права: понятие и виды.

- Институт права: понятие и виды.

- Соотношение системы права и системы законодательства.

- Правовые отношения: понятие, признаки, виды.

- Понятие и виды субъектов правоотношений.

- Субъективные права и юридические обязанности: понятие и структура.

- Объекты правоотношений: понятие и виды.

- Понятие и классификация юридических фактов.

- Реализация права: понятие и формы.

- Стадии процесса применения норм права.

- Акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды.

- Отличие нормативных актов от актов применения права.

- Пробелы в праве: понятие и способы их устранения и преодоления.

- Юридические коллизии и способы их разрешения.

- Толкование норм права: понятие и виды по субъектам.

- Способы и объем толкования правовых норм.

- Акты толкования права: понятие, особенности, виды.

- Правомерное поведение и правовая активность личности.

- Понятие, признаки и виды правонарушений.

- Юридический состав правонарушения.

- Понятие, признаки и основания юридической ответственности.

- Цель и функции юридической ответственности.

- Принципы юридической ответственности.

- Виды юридической ответственности.

- Юридическая ответственность и другие виды государственного принуждения.

- Понятие, признаки и виды правовых средств.

- Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы.

- Правовые режимы: понятие, признаки, виды.

- Правовые ограничения: понятие, признаки, виды.

- Правовые стимулы: понятие, признаки, виды.

- Правовые поощрения: понятие и признаки.

- Правовые льготы: понятие, признаки, функции.

- Понятие и принципы законности.

- Гарантии законности: понятие и виды.

- Понятие правопорядка. Соотношение законности, правопорядка и демократии.

- Понятие и виды дисциплины. Ее соотношение с законностью, правопорядком и общественным порядком.

- Законность и целесообразность. Законность и нравственность. Законность и культура.

- Правопорядок и общественный порядок. Основные пути укрепления законности и правопорядка.

- Соотношение понятий народный, национальный и государственный суверенитет.

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине

«Теория государства и права»

для студентов заочной формы обучения юридического факультета

1. Понятие и предмет теории государства и права.

2. Функции теории государства и права.

3. Методология теории государства и права.

4. Место теории государства и права в системе юридических наук.

5. Власть и социальные нормы в первобытном обществе.

6. Причины и формы происхождения государства и права.

7. Характеристика теорий происхождения государства и права.

8. Понятие и основные признаки государства.

9. Типы государств: различные подходы.

10. Функции государства: понятие и виды.

11. Понятие и элементы формы государства.

12. Форма правления государства: понятие и виды.

13. Форма государственного устройства: понятие и виды.

14. Политико-государственный режим: понятие и виды.

15. Понятие и структура механизма государства.

16. Государственные органы: понятие и характеристика.

17. Понятие и структура политической системы общества.

18. Место и роль государства в политической системе общества.

19. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.

20. Международно-правовое регулирование положения личности в обществе.

21. Понятие и признаки правового государства.

22. Гражданское общество и правовое государство.

23. Понятие и виды социальных норм.

24. Соотношение норм права и норм морали.

25. Понятие и признаки права.

26. Понятие и структура правовой системы общества.

27. Основные концепции правопонимания (естественно-правовая, историческая, нормативистская, марксистская, психологическая, социологическая).

28. Принципы права: понятие и виды.

29. Социальное назначение и функции права.

30. Понятие и признаки нормы права.

31. Структура нормы права.

32. Виды норм права.

33. Способы изложения норм права.

34. Понятие и виды форм (источников) права.

35 Основные правовые системы современности.

36. Понятие и виды нормативно-правовых актов.

37. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.

38. Понятие и структурные элементы системы права.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

по дисциплине «Теория государства и права»

для студентов заочной формы обучения юридического факультета

1. Понятие и предмет теории государства и права.

2. Функции теории государства и права.

3. Методология теории государства и права.

4. Место теории государства и права в системе юридических наук.

5. Власть и социальные нормы в первобытном обществе.

6. Причины и формы происхождения государства и права.

7. Характеристика теорий происхождения государства и права.

8. Понятие и основные признаки государства.

9. Типы государств: различные подходы.

10. Функции государства: понятие и виды.

11. Понятие и элементы формы государства.

12. Форма правления государства: понятие и виды.

13. Форма государственного устройства: понятие и виды.

14. Политико-государственный режим: понятие и виды.

15. Понятие и структура механизма государства.

16. Государственные органы: понятие и характеристика.

17. Понятие и структура политической системы общества.

18. Место и роль государства в политической системе общества.

19. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.

20. Международно-правовое регулирование положения личности в обществе.

21. Понятие и признаки правового государства.

22. Гражданское общество и правовое государство.

23. Понятие и виды социальных норм.

24. Соотношение норм права и норм морали.

25. Понятие и признаки права.

26. Понятие и структура правовой системы общества.

27. Основные концепции правопонимания (естественно-правовая, историческая, нормативистская, марксистская, психологическая, социологическая).

28. Принципы права: понятие и виды.

29. Социальное назначение и функции права.

30. Понятие и признаки нормы права.

31. Структура нормы права.

32. Виды норм права.

33. Способы изложения норм права.

34. Понятие и виды форм (источников) права.

35 Основные правовые системы современности.

36. Понятие и виды нормативно-правовых актов.

37. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.

38. Понятие и структурные элементы системы права.

39. Краткая характеристика отраслей российского права.

40. Частное и публичное право.

41. Система права и система законодательства.

42. Соотношение национального и международного права.

43. Понятие, принципы и виды правотворчества.

44. Этапы и стадии правотворческого процесса.

45. Юридическая техника: понятие, значение и основные приемы.

46. Систематизация нормативно-правовых актов.

47. Понятие, структура и виды правосознания.

48. Правовая культура: понятие, структура, функции.

49. Понятие и структура правоотношений.

50. Виды правоотношений.

51. Субъекты правоотношений.

52. Субъективные права и обязанности участников правоотношений.

53. Объект правоотношений.

54. Юридические факты: понятие и виды.

55. Понятие и формы реализации права.

56. Применение права как особая форма его реализации.

57. Стадии правоприменительного процесса.

58. Акт применения права: понятие и виды.

59. Пробелы в праве, способы их преодоления и восполнения.

60. Юридические коллизии и способы их разрешения.

61. Понятие, виды и функции толкования права.

62. Способы толкования права.

63. Акты толкования права: понятие и виды.

64. Понятие и виды правомерного поведения.

65. Понятие и основные признаки правонарушения.

66. Юридический состав правонарушения.

67. Виды правонарушений.

68. Понятие и признаки юридической ответственности.

69. Виды юридической ответственности.

70. Цели, принципы и функции юридической ответственности

71. Юридическая ответственность и другие виды государственного принуждения.

72. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность.

73. Механизм правового регулирования общественных отношений и его элементы.

74. Понятие и принципы законности, ее гарантии.

75. Правопорядок как цель и результат регулирования общественных отношений.

76. Понятие и виды дисциплины. Ее соотношение с законностью, правопорядком и общественным порядком.

Понятие, признаки и сущность государства #9200401

I. Законодательство и иные нормативно-правовые акты1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. с изм. от 30.12.2008 г. // Российская газета. — 1993. – 25 декабря. — №237; Российская газета. — №7. — 2009. — 21 янв.

2. Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (с изм. от 23 июля 2013 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998. — № 31. — Ст.3823; 2013. — №19. — Ст. 2331.

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. от 23.07.2013 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. — № 32. — Ст. 3301; Российская Газета от 15.02.2013. — №6009.

II. Специальная и научная литература:

1. Алексеев, С.С. Государство и право [текст] / С.С. Алексеев. — М : Бек, 2007. — 453 с.

2. Артюхин Р.Е. Правовое регулирование управления публичными и корпоративными финансами // Финансовое право России: актуальные проблемы. — М.: Academia, 2011. – С.53.

3. Байтин, М.И. Сущность и основные функции государства [текст] / М.И. Байтин. — Саратов, 2007. – 365 с.

4. Бачило, И.Л. Факторы, влияющие на государство [текст] / И.Л. Бачило // Государство и право. — 2011. — № 2. – С.32.

5. Бутенко, А.П. Государство: его вчерашние и сегодняшние трактовки [текст] / А.П. Бутенко // Государство и право. — 2010. — №2 – С.18.

6. Венгеров А.Б. Теория государства и права. Учебник для юридических вузов. Изд. 3-е. — М.: Норма, 2007. — 610 с.

7. Гумплович Л. Общее учение о государстве (изд. 1910 г.) [электронный ресурс] // режим доступа свободный: http://www.consultant.ru.

8. Дробышевский А. Классические теории представления о государстве, праве и политике. Учебное пособие. — Красноярск: Красноярский государственный университет, 2009. — 370 с.

9. Затонский В.А. Эффективная государственность / Под ред. А.В. Малько. — М.: Юнити, 2011. — 261 с.

10. Каск, Л.И., Николаева, Л.В. О некоторых вопросах понятия функций государства. — СПб.: Питер, 2006. — 294 с.

11. Кененов А.А. Проблемы теории государства и права / Под ред. М.Н. Марченко. — М.: Омега-Л, 2010. 421 с.

12. Коваленко А.И. Теория государства и права. – М.: Инфра-М, 2008. — 682 с.

13. Кокошкин Ф.Ф. Лекции по общему государственному праву. — М.: Инфра-М, 2011. — 279 с.

14. Коркунов Н.М. Русское государственное право (по изд. 1904 г.) [текст] / Н.М. Коркунов. — СПб.: Питер, 2008. — 366 с.

15. Лившиц, Р.З. Государство и право в современном обществе: необходимость новых подходов [текст] / Р.З Лившиц // Государство и право. — 2006. — № 10. – С.43.

16. Маркс, К., Энгельс, Ф. Соч. Т. 25. Ч. 1 [текст] / К.Маркс, Ф.Энгельс. – М.: Книжный Двор, 2006. — 551 с.

17. Морозова Л. А. Функции Российского государства на современном этапе // Государство и право. — 2011. — № 6. — С.100.

18. Мусиенко Т.В., Лукин В.Н., Федотова Т.Н., Сосковец Л.И. Политология: Учебное пособие/ Под общ. Ред. Д-ра ист. Наук проф. А.Н. Мячина. – СПб.: «Издательский дом Герда», 2003. — 357 с.

19. Общая теория права и государства. Учеб. для юридических вузов [текст] / Под ред. В. В. Лазарева. — М.: Юристъ, 2007. — 581 с.

20. Общая теория права и государства. Учеб. для юридических вузов [текст] / Под ред. В. В. Лазарева. — М.: Юристъ, 2007. — 610 с.

21. Общая теория государства. / Под ред. А.С. Пиголкина. – М.: Зерцало, 2006. — 662 с.

22. Павлов С.Ю. Государственная территория: понятия и сущность [Текст] / С. Ю. Павлов // Вестник Башкирского государственного университета. – 2012. –Том 13. – № 3. – С. 60.

23. Павлов С.Ю. Развитие сущностных характеристик государств в современных условиях [Текст] / С. Ю. Павлов // Право и государство: теория и практика. – 2011. – №9. – С.19.

24. Павлов С. Ю. Учения о признаках государства: история и современность. [Текст]: монография. / С. Ю. Павлов — Уфа: РИЦ БашГУ, 2011. — 252 с.

25. Протасов В.Н. Теория права и государства. — М.: Статут, 2008. — 548 с.

26. Тененбаум, В.О. Государство: система категорий [текст] В.О. Тененбаум. — Саратов, 2009. — 215 с.

27. Теория государства. Курс лекций [текст] / Под ред. Н.И.Матузова и А.В.Малько. — М.: Инфра-М, 2008. — 495 с.

28. Хропанюк В.Ч. Теория государства и права. — М.: Юридическая литература, 2007. — 560 с.

29. Черноголовкин Н.В. Теория функций государства. — М.: Зерцало, 2009. — 536 с.

30. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Том 1,2. – М.: Проспект, 2006. — 620 с.

III. Судебная практика:

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П [электронный ресурс] // доступ свободный: http://www.consultant.ru.

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 9 июля 2002 г. № 12-П [электронный ресурс] // доступ свободный: http://www.consultant.ru.

3. Определение Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 92-О [электронный ресурс] // доступ свободный: http://www.consultant.ru.

4. Определение Конституционного Суда РФ от 6 декабря 2001 г. № 250-О [электронный ресурс] // доступ свободный: http://www.consultant.ru.

5. Определение Конституционного Суда РФ от 17 июля 2006 г. № 137-O [электронный ресурс] // доступ свободный: http://www.consultant.ru.

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 ноября 2004 г. № 16-П [электронный ресурс] // доступ свободный: http://www.consultant.ru.

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 22 января 2002 г. № 2-П [электронный ресурс] // доступ свободный: http://www.consultant.ru.

8. Постановление Конституционного Суда РФ от 28 февраля 2012 г. № 4-П [электронный ресурс] // доступ свободный: http://www.consultant.ru.

9. Постановление Конституционного Суда РФ от 4 апреля 2002 г. № 8-П [электронный ресурс] // доступ свободный: http://www.consultant.ru.

Понятие, признаки и сущность государства

PAGE 5

Тема 3. Понятие, признаки и сущность государства.

1. Разнообразие подходов к понятию государства.

2. Понятие и признаки государства.

3. Сущность государства.

3.1. Разнообразие подходов к понятию государства.

Существует множество точек зрения на понятие «государство», основные и наиболее разработанные взгляды получили название «подходов» и были закреплены в научной литературе:

Теологический подход. Государство возникло по воле бога, и оно понимается как царство божье на земле.

Юридический подход. Государство рассматривается как юридическое лицо, юридическая персонификация нации.

Арифметический. Государство это совокупность трёх элементов: власть, территория, население.

Кибернетический. Государство — система, в рамках которой происходит движение информации, с «обратными» и «прямыми» связями, система имеет точки «ввода» и «вывода».

Марксистский. Государство — это машина для подавления одного класса другим классом.

Социологический. Государство связано с обществом и им предопределено. В рамках данного подхода выделяют две концепции государства:

а) государство равняется обществу.

б) существует две отдельные организации: гражданское общество и государство.

Либеральный:

а) концепция государство — ночной сторож. Государство только устанавливает право, и охраняет общественный порядок, а во всё остальное государство вмешиваться не должно.

б) концепция государство — менеджер. Государство это нейтральный управляющий общественными делами.

в) концепция государство — социальный арбитр. Государство выступает арбитром в разрешении межобщественных конфликтов (между различными социальными группами).

8. Мусульманский подход не знает понятия «государство», и употребляет понятия «имамат» («руководство молитвой») и «халифат» («преемство»). Последний рассматривается как сущность мусульманской власти и как форма правления. Власть государя, как ее трактует «халифат», представляет собой определенную функцию по осуществлению верховной светской власти и поддержанию веры в мусульманской общине.

В настоящее время наряду с традиционными подходами к исследованию государства, отражающими его сложность и многогранность, в юридической литературе нередко используются и нетрадиционные для отечественной науки подходы. В западной юриспруденции, например, государство, зачастую рассматривается не только под нормотворческим «углом зрения», но и в административном аспекте — как административное государство.

Аналогичным образом представляется некоторыми авторами развитие государства и в связи с нарастающими в современном мире процессами глобализации. Нарастание данных процессов в жизни общества, в особенности в сфере экономики, политики, информатики, технологий, неизбежно ведет к изменению природы и характера государства, к глобализации его функций и постепенному снижению суверенитета (П. Эванс).

Глобальные тенденции в динамике исторического развития взглядов на государство

Теория правового государства провозглашается приоритет личности в процессе возникновения государства и приоритет личности над государством в ходе исторического развития.

Этакратическая (потерналистическая) теория провозглашает приоритет государства перед интересами личности

3.2. Понятие и признаки государства

Государство — это универсальная организация политической власти, содействующая преимущественному осуществлению конкретных интересов (классовых, общечеловеческих, религиозных, национальных и т.п.) в пределах определенной территории. Государство характеризуется следующими признаками1, позволяющими отличить его от социальной власти родового строя:

Значение признаков государства:

Позволяет понять сущность государства.

Позволяет определить место и роль государства в обществе.

Позволяет получить знания для государственного строительства.

Позволяет осуществить типологию государств.

Рассмотрим основные признаки государства.

Государственная территория часть земной поверхности, находящаяся под суверенитетом данного государства.

Понятие территории государства включает в себя четыре взаимосвязанные элемента

а) наземное пространство, ограниченное государственной границей, а также недра, полезные ископаемые и континентальный шельф;

б) водное пространство, включающее в себя реки, моря и иные внутренние воды, находящиеся в пределах государственной границы, а также 12-милевая морская зона и подводное пространство глубиной в 2 морские мили;

в) воздушное пространство представляющее собой воздушный столб, граница которого пролегает на предельной высоте сверхзвукового самолета. Выше находится космос, правовое регулирование отношений в котором является предметом космического права, как части международного публичного.

г) экстерриториальная зона и имущество, приравненное к территории государства. К экстерриториальной зоне относятся посольства и консульства, а к имуществу автомобили, имеющие специальные дипломатические номера или идущие под флагом государства, все военные объекты, морские суда, космические и воздушные суда (весь грузовой воздушный транспорт, а пассажирский только в том случае, если там находятся граждане только этого государства, кабина пилота безоговорочно является территорией государства) и т.д.

Таким образом, территория государства определяет принадлежность части земного шара к определенной общности при этом государственная граница второстепенный признак государства. Кроме того, территория фиксирует принадлежность населения к определенному государству, т.е. устанавливает гражданство2 или подданство3.

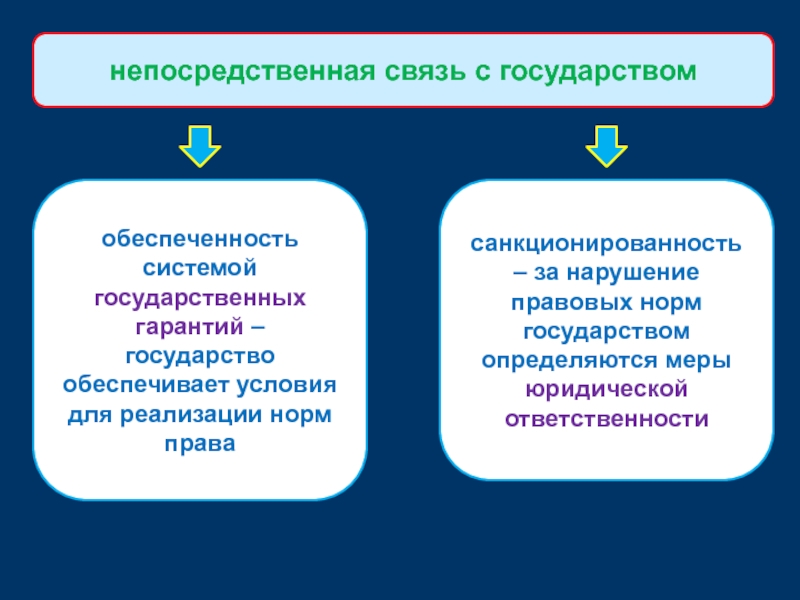

2. Наличие публичной (государственной) власти, выделенной из общества, не основанной на кровном родстве и не совпадающей с населением страны (государство обязательно обладает аппаратом управления и принуждения, обладающего публично-властными полномочиями и занимающегося выполнением функций управления и руководства, охраной экономического, социального и политического строя).

Характерным для этого признака является:

Эта власть является элитной.

Власть аппаратная власть осуществляется специальным аппаратом чиновников, состоящих на государственной службе.

Легитимированная власть легальная, законная, юридически обоснованная, т.е. признаваемая обществом и мировым сообществом.

Основана на авторитете силы.

Государственная власть разновидность социальной власти. Социальная власть это присущее всякой общности людей отношений господства и подчинения между субъектами, основанное на воле, авторитете, подчинении, регламентирующих актах. Государственная власть это публично-политическое отношение господства и подчинения между субъектами, опирающееся на государственное принуждение. Характерными чертами государственной власти являются: публично-политический характер, подкрепляется силой и авторитетом права, суверенность (независимость от иных видов властей), легитимность (принято различать три типа легитимности традиционный (выделяют геронтологическую власть старейшин), патриархальную (власть вождя племени), харизматический (основана на личной преданности людей вождю), рациональный (базируется на демократических процедурах власти).

3. Политическая организация власти, отражающая интересы доминирующих слоев общества. Она персонифицируется в виде особого слоя людей, профессионально занимающего управлением.

Таким образом, государственная власть это публично-правовое отношение господства и подчинения между субъектами, опирающееся на государственное принуждение.

Характерные черты государственной власти:

распространяется на все общество;

носит публично-политический характер;

опирается на государственное принуждение;

осуществляется специальными лицами (профессиональными чиновниками, политиками и т.п.).

4.Система налогов и сборов. Только государство взимает с населения материальные средства, необходимые для содержания государственного аппарата налоги. Налог сбор с населения, взыскивающийся в принудительном порядке заранее установленным размером и в определенный срок.

Сущность и предназначение налогов:

Средства, на которые содержится государство (главный источник дохода бюджета).

Средство закрепления определенной политики.

Средство регулирования общественных отношений (льготный режим экономики).

5. Государство располагает специальным аппаратом (механизмом) управления (принуждения) обществом для обеспечения его нормальной жизнедеятельности.

Государство (его органы) вправе применять принуждение ко всем гражданам, иностранцам и лицам без гражданства на территории государства. К принудительным, карательным органам относятся армия, полиция, тюремные и уголовно-исполнительные органы и др.

6. Государство организует общественную жизнь на правовых началах (на основе законов). Это означает что только государство имеет право издавать общеобязательные для исполнения правовые нормы; у государства имеется ряд самостоятельных структурных органов, обеспечивающих соблюдение правовых норм (суды, правоохранительные органы)

Государство не может существовать без права, потому, что:

Право обеспечивает связь государства и общества.

Право устанавливает и регулирует общественный порядок.

Право охраняет и регулирует общественные отношения.

Право обеспечивает легальность государственной деятельности.

С помощью права происходит закрепление внутренней структуры государства.

Государство представляет собой суверенную организацию власти. Именно этот признак является главным признаком государства.

Суверенитет верховенство государственной власти внутри страны и независимость в сфере взаимоотношений данного государства с другими государствами.

Проявления суверенитета:

Независимость внешнеполитической деятельности, полноправие международных отношений, признание государства международным обществом.

Право на границы и территориальное главенство.

Право самостоятельно осуществлять конституционную и законодательную деятельность.

Право иметь свое государственное управление.

Право в области обороны.

Право иметь свое гражданство и принимать в него.

Право на самостоятельное определение приоритетов экономической и социальной политики.

Суверенитет имеет 2 стороны:

Внешняя независимость государственной власти. Проявляется в:

признании данного государства международным сообществом.

осуществлении самостоятельной внешней политики.

невмешательстве других государств во внутренние и внешние дела данного государства.

Внутренняя верховенство власти. Исключительное право представлять все общество, а не части.

Государственный суверенитет произволен от народного суверенитета возможности верховного права народа решать свою дальнейшую судьбу. Народный суверенитет возникает раньше государства. Народный суверенитет следует отличать от национального суверенитета.

Суверенитет национальный верховное право нации решать свою судьбу, форму своего существования, т.е. создать свое, национальное государство. Возникает позже государственного суверенитета, т.к. нация появляется в государстве.

Имеет две тенденции:

1.Каждой нации свое государство.

2. Интегрироваться в союзные государства.

Формы гарантированности государственной власти (суверенитета):

Военная.

Экономическая.

Специальная. Деятельность специальных органов (государственной безопасности и др.).

Государство обладает факультативными (дополнительными) признаками, такими как государственная символика (флаг, гимн, герб), население, материально-технические средства (здания, средства связи, вооружение) и др. Эти признаки фиксируют предметную, в том числе и материально-вещественную сторону государства.

3.3.Сущность государства.

Для того чтобы более глубоко понять, что собой представляет государственно-организованное общество, необходимо рассмотреть сущность государства.

Сущность любого явления есть главное, основное, определяющее в этом явлении, это совокупность внутренних характерных черт и свойств, без которых явление теряет свою особенность, своеобразие. Существует несколько подходов в исследовании этого вопроса.

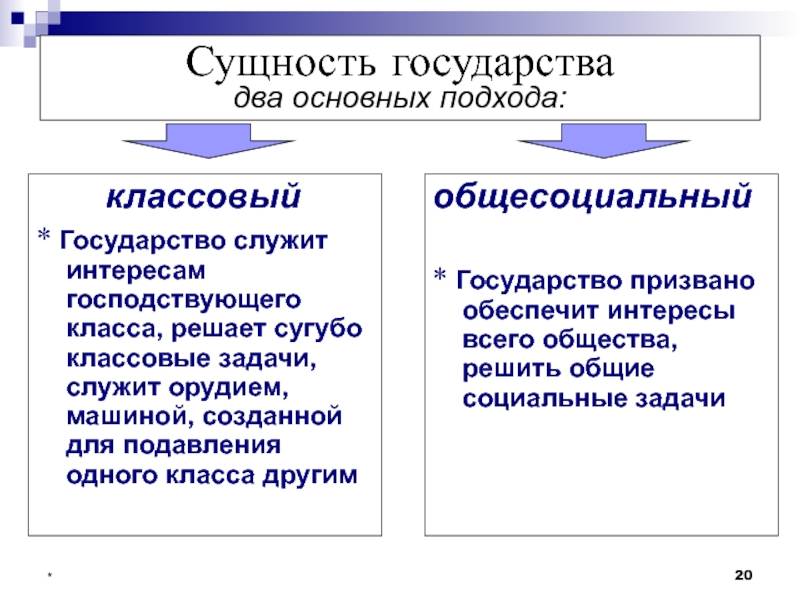

Классовый подход состоит в том, что государство рассматривается как политическая организация, которая поддерживает господство одного класса над другим, причем меньшинства над большинством, а сущность такого государства заключается в диктатуре экономически и политически господствующего класса. Такое понятие государства отражает идею государства в собственном смысле слова, которое является орудием диктатуры этого класса. Так, известные господствующие классы осуществляли диктатуру рабовладельцев, феодалов, буржуазии. Диктатура класса определяет основные цели, задачи и функции этих государств.

С точки зрения общесоциального подхода государство есть политическая организация-ассоциация, члены которой объединяются в единое целое публично-властными отношениями и структурами, есть орудие и средство достижения компромисса между ними.

В сущности государства в зависимости от исторических условий на первый план может выходить либо классовое начало (насилие), что характерно для эксплуататорских государств, либо общесоциальное (компромисс), что все больше и больше проявляется в современных посткапиталистических и постсоциалистических обществах.

Теория элит предполагает, что государственная власть должна принадлежать определённому кругу лиц, элите, которая и должна управлять остальными «инертными» массами.

Технократическая теория предполагает, что процесс управления очень сложен, и доступен лишь профессионалам-управленцам, менеджерам, которые и должны управлять массами.

Любое современное демократическое государство с точки зрения его сущности можно охарактеризовать как орудие и средство социального компромисса по содержанию и как правовое по форме. Сущность государства как политической организации особенно ярко проявляется в его сопоставлении с гражданским обществом, которое включает в себя все богатство общественных отношений за пределами политического государства. Государство и гражданское общество предстают как единство формы и содержания, где форма представлена правовым государством, а его содержание гражданским обществом.

1 Признаки это факторы и свойства, отличительные черты государства от других социальных институтов.

2Гражданство устойчивая правовая связь человека с государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности.

3 Подданство это правовая связь личности с государством, государство имеет неограниченные права в отношении к своим жителям.

Понятие, признаки и сущность государства

3.2 Сущность государства. Теория государства и права

3.2

Сущность государства

Под сущностью любого явления в философии понимается совокупность наиболее важных, устойчивых, глубинных связей, отношений и внутренних закономерностей, присущих данному явлению и определяющих его главные черты и тенденции развития. Применительно к государству определить его сущность — значит установить, в чьих руках сосредоточена государственная власть, чьим интересам она служит, чью волю выражает.

Сущность государства — достаточно устойчивая категория. Это не означает неизменности данного качества государства. Как и другие основополагающие характеристики государства — содержание, форма, сущность под влиянием различных процессов, факторов может изменяться.

До поры до времени эти изменения могут не обнаруживать себя, и лишь по мере накопления качественных черт, отличительных особенностей возможен переход от сущности одного уровня к сущности иного качества и содержательной наполненности.

Так, первоначально возникшее раннеклассовое государство, по утверждению современной науки, имело своей сущностью представлять и выражать интересы всего общества. И лишь после того, как отдельные социальные группы и слои осознали уникальность государственной организации общества и попытались использовать ее в своих целях, произошло изменение сущности государства. Оно было приспособлено выражать интересы социальных сил, стоящих у власти.

В юридической литературе было высказано мнение, что сущность государства является составной частью его понятия (проф. А. Б. Венгеров, проф. В. Н. Протасов). Иначе говоря, сущность государства представляет собой один из его признаков, но признак сущностной значимости. Это означает, что он выделяется из других признаков государства своей сложностью и неоднозначностью.

Против этого следует возразить. Безусловно, сущностью государства определяются многие его характеристики, в том числе и само понятие государства. Однако сущность — самостоятельная категория, обобщающая ключевые проявления государственной власти, в том числе ее социальное назначение и направленность деятельности.

В настоящее время сложились два основных подхода к трактовке сущности любого государства.

Первый подход (так называемый классовый) состоит в том, что сущность государства определяется как выражение интересов и воли экономически господствующего класса и навязывание воли этого класса всему обществу. Данный подход присущ марксистскому пониманию государства, которое рассматривается как классовая организация тех, кто стоит у власти и осуществляет организованное насилие в отношении других классов общества. Следовательно, государство трактуется как аппарат насилия, принуждения, подавления, а его сущность составляет диктатура (господство) экономически господствующего класса.

Надо отметить, что основоположники марксистского учения признавали, что государство, будучи в первую очередь классовой организацией политической власти, выполняет одновременно некоторые «общие дела», присущие любому обществу и отражающие интересы всех или большинства его членов. К такого рода общим делам относятся оборона страны, поддержание общественного порядка, а на современном этапе — экологическая безопасность населения, социальная поддержка малоимущих слоев и др. Однако данное положение марксистской теории, вносящее серьезное уточнение в понимание сущности государства, не получило развития и было предано забвению.

Говоря о марксистском подходе к сущности государства, надо иметь в виду, что характеристика государства как средства насилия, подавления, принуждения использовалась исключительно в отношении эксплуататорских государств. Социалистическое же государство трактовалось «как орудие выражения интересов большинства населения». Действительность была иной: во всех бывших социалистических странах государство выражало и проводило в жизнь интересы партийной верхушки и одновременно выступало машиной подавления несогласных с установленным режимом.

Второй подход исходит из общесоциальной сущности государства, его назначения служить обществу. Соответственно, сущность государства видится в его способности объединять все общество, разрешать возникающие противоречия и конфликты, выступать средством достижения социального согласия и компромисса.

Поскольку любое общество состоит из различных групп и слоев населения, которые имеют нередко противоположные и даже антагонистические потребности и интересы, государство обязано всеми имеющимися в его распоряжении средствами устранять конфликты, опираясь в первую очередь на средства соглашения и компромисса. Такой компромисс не может удовлетворить всех и учесть все интересы. Но он способен устранить противостояние групп и слоев населения и предполагает демократические средства управления обществом взамен насилия и подавления.

Рассматриваемый подход к сущности государства обладает несомненными достоинствами по сравнению с классовым.

Во-первых, он основывается на общечеловеческой, общесоциальной природе государства, рассмотрении его как властной системы, управляющей обществом в интересах отдельного человека и общества в целом.

Во-вторых, он ориентирует на демократические методы управления обществом, поскольку социального компромисса невозможно достичь посредством принуждения и насилия.

В-третьих, подчеркивает ценность для общества государственной организации, поскольку человечество до сих пор не придумало более совершенной и рациональной организации жизнедеятельности людей. Антиподом государству может выступать самоуправление гражданского общества. Но переход к полному самоуправлению требует очень высокой ступени самоорганизации населения, прочных навыков профессионального управления, высокой правовой, политической и общей культуры, многих других условий и факторов, которыми в настоящее время не располагает ни одно общество в мире.

Несмотря на диаметральную противоположность указанных двух подходов к пониманию сущности государства, они не исключают друг друга. В юридической литературе утвердилось мнение о двойственной природе сущности государства. В ней присутствуют начала как так называемой классовости, т. е. стремления правящих выражать волю тех социальных сил, интересы которых они представляют, иначе не было бы ожесточенной борьбы за овладение государственной властью, так и значительная приверженность современного государства общечеловеческим идеалам, выполнение своего общесоциального назначения. Следовательно, обе характеристики присущи сущности любого государства, но удельный вес того или другого начала неодинаков в различных государствах и на разных этапах их развития. Это объясняется множеством факторов, среди которых ведущую роль играют национальные традиции, особенности исторического прогресса, религиозная, культурная специфика, географическое положение страны и т. п.

В то же время очевидно, что у демократически устроенного государства будут доминировать общесоциальные черты. У государства противоположной ориентации (например, тоталитарного) тоже имеются общесоциальные начала, но их удельный вес невелик, а основное содержание деятельности государственной власти составляет выражение воли и интересов стоящих у власти.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРесСущность и определение посредством абстракции

Несомненно, существуют разные способы понимания выражения «определение посредством абстракции». Footnote 1 Под этим я подразумеваю определение с помощью того, что сейчас широко известно как принципов абстракции , то есть принципов формы: \ (\ Sigma (\ alpha) = \ Sigma (\ beta) \ leftrightarrow Eq (\ alpha, \ beta) \), где Eq следует понимать как отношение эквивалентности для объектов типа \ (\ alpha \) и \ (\ beta \) и, если все идет хорошо, \ (\ Sigma \) можно рассматривать как функцию от сущностей этого типа к объектам.Принцип понимается как эквивалент его универсального замыкания по отношению к \ (\ alpha \) и \ (\ beta \), которые могут быть переменными первого или более высокого порядка. Это фиксирует порядок абстракции. Итак, приведем несколько хорошо известных примеров:

- Направления ::

Направление линии a = направление линии b , если линии a и b параллельны

- Принцип Юма ::

Число F s = количество G s, если F соответствуют 1-1 с G s

По крайней мере, в контексте неофрегеанской программы определение посредством абстракции рассматривается как форма неявного определения , которое мы можем использовать для установления значения фундаментальных терминов для определенных математических теорий. В случае, на котором была проделана большая часть работы и на котором было сосредоточено самое критическое внимание, идея заключалась в том, что принцип Юма может быть использован для определения значения числового оператора \ (Nx {\ ldots} x {\ ldots } \), в терминах которого сингулярный член «0» и предикаты ».{*} (0, х)) \)

Мы обычно делали акцент на идее, что, давая неявное определение, мы делаем, чтобы оговорить , что числовой оператор должен означать все, что ему нужно означать — ни больше, ни меньше — для предложения, принцип Юма , чтобы выразить истину, когда другие задействованные выражения принимают их уже установленные значения, а синтаксис принимается за чистую монету. Соответственно, много дискуссий было сосредоточено и совершенно справедливо на вопросах: при каких условиях, если таковые имеются, такое условие может преуспеть в закреплении значения дефиниендума? и: Выполняются ли эти условия в данном случае? Footnote 2

Эту обусловленную концепцию того, как принцип Юма может быть использован в качестве определения, иногда противопоставляют тому, что можно было бы назвать интерпретативной или герменевтической концепцией , согласно которой цель состоит скорее в том, чтобы уловить смысл выражение, как оно уже используется.Это часть того, что Куайн в «Двух догмах …» описал как вид определения, выдвинутого лексикографами, с целью сообщить о существовавших ранее отношениях синонимии, «подразумеваемых в общем или предпочтительном использовании до [их ] собственная работа »(Куайн, 1953, стр. 24). На мой взгляд, вопрос о том, может ли принцип Юма с какой-либо правдоподобностью рассматриваться как дающий определение такого рода, нелегко ответить. Ответ должен заключаться в том, что это невозможно, если мы примем описание Куайна как окончательное: i.е. как требование интерпретирующего определения, чтобы оно представляло одно полное выражение как синоним другого. Такое определение обычно классифицируется как явное, но принцип Юма явно не может функционировать как определение в этом смысле. Что принцип Юма может быть использован для определения, может ли он вообще служить определением, так это числовой оператор; но он не представляет выражения как , синоним с ним. Если вместо этого мы примем регистрацию ранее существовавшего синонимического отношения как несущественную для интерпретирующего определения, мы могли бы рассмотреть, можно ли рассматривать принцип Юма как обеспечивающий интерпретирующее определение для выражения «число… ‘(где … имеет место для счетного существительного или существительной-фразы), или, возможно,’ количества вещей, которые … ‘(где … занимает место для глагольной-фразы, т. е. одноместный предикат). Возможно, более правдоподобно, что мы могли бы поставить вопрос о том, могут ли определения «кардинального числа» и «натурального числа», основанные на определении числового оператора с помощью принципа Юма, рассматриваться как улавливание некоторого уже установленного значения этих выражений. . У меня сложилось впечатление, что некоторые думали, что ответ на этот вопрос очевиден: они могли бы , а не .Я не думаю, что это настолько очевидно. Случай, который кажется мне относительно похожим на случай , номер , — это случай длины . В этом случае у нас есть существительное «длина», которое может функционировать как конкретное существительное (например, «он держал веревку»), но также как абстрактное , как в «длине веревки». моя яхта больше твоей; и у нас есть родственные выражения «длина …» и «… (есть) до тех пор, пока_ _». Мне кажется вполне правдоподобным, что из этих выражений именно последнее является основным или фундаментальным.Грубо говоря, в первую очередь мы узнаем, как судить о формах « x имеет длину y », « x короче, чем y » и т. Д. можем ли мы с помощью некой абстракции прийти к пониманию разговора о длинах — мы узнаем, что длина x такая же, как / меньше / больше, чем длина y , только тогда, когда x равно / короче / длиннее y ; и, используя еще один вид абстракции, мы приходим к разговору о длине и длине, не думая о них как о длинах из , в частности.Хотя есть несомненные различия между разговором о длине и разговором о числе, мне не кажется очевидным, что подобные отношения имеют место между реляционными выражениями «… столько же, сколько_ _», «число …» и « количество’.

Конечно, существует своего рода полпути между условным и интерпретативным определениями — то, что Карнап назвал экспликацией . Как выразился Куайн: «Цель экспликации — не просто перефразировать дефиниендум в явный синоним, но фактически улучшить дефиниендум путем уточнения или дополнения его значения.»(Куайн, 1953, стр. 25). Поскольку и уточнение, и дополнение требуют, чтобы доэкспликативное значение определения определялось до некоторой степени, можно было бы рассматривать экспликацию как своего рода ограниченное или управляемое условие . Поскольку определение оператора числа и дальнейшие определения, основанные на нем, явно предназначены для сохранения определенных аспектов обычного разговора и размышлений о числе и счете, мне кажется, есть веская причина рассматривать их как объяснения чего-либо. как чувство Карнапа.

Во всех этих типах определений цель состоит в том, чтобы зафиксировать , означающее , в слове или другом выражении. Таким образом, все следует отличать и противопоставлять определению в более аристотелевском смысле, которое иногда называют действительным , в отличие от словесного или номинального , определения, где определяется , а не , слово . или фраза, но вещь — то, что это слово означает или к чему относится. Цель такого определения — уловить сущность или сущность того, что обозначает соответствующее слово.Такое определение может быть оценено как правильное или неправильное, но не в том смысле, что оно улавливает или не улавливает значение слова, а в зависимости от того, является ли оно истинным или ложным утверждением того, что означает это слово. Некоторые из теоретических отождествлений, которые Крипке обсуждает в Naming and Necessity (Kripke 1980), хотя и не представлены явно как таковые, могут с правдоподобием рассматриваться как определения такого рода:

Вода \ (\ hbox {H} _ {2} \ hbox {O} \)

Свет — это электромагнитное излучение между определенными длинами волн

Тепло — это движение молекул

Молния — это электрический разряд

Очевидно, что они только приблизительные и готовые, но они отражают основные идеи более точных научных заявлений о природе воды, света и т. Д., в отличие от объяснения обычных значений соответствующих слов.

Центральный вопрос, который я хочу обсудить, касается отношений между определением посредством абстракции и определением этого последнего типа. В частности, какова связь между принципом Юма, взятым как неявное определение числового оператора, наряду с дополнительными определениями, которые он поддерживает (кардинальных и натуральных числовых предикатов и т. Д.), С одной стороны, и сущностью или природой соответствующих сущностей — функции от понятий или свойств к объектам и самих этих объектов, т.е.е. кардинальные числа в целом и натуральные числа? Может ли уже знакомая последовательность определений Фреге служить и как фиксирующие значения и как определения в более аристотелевском смысле, как правильные утверждения сущности чисел и т. Д.?

Мне кажется, что препятствие для утвердительного ответа напрашивается само собой с самого начала. Нет ли прямого противоречия между трактовкой чего-либо как определения в соответствии с условной концепцией и трактовкой этого как реального определения? Разве для этого не нужно рассматривать определение , а не как условие любого рода, а как истинное или ложное суждение , направленное на формулирование некоторого независимо установленного факта о природе мирского коррелята соответствующего слова ?

Я считаю, что это кажущееся противоречие может быть разрешено и что его разрешение может пролить свет как на понятие сущности или природы вещи — по крайней мере, как я хочу понять это понятие, — так и на важную часть эпистемологии сущность.Чтобы подготовить почву для предлагаемой резолюции, будет полезно начать с вопроса: как вообще связаны словесное и реальное определение?

Объяснение семиотики | Sign Salad

Наши действия и мысли — то, что мы делаем автоматически — часто регулируются сложным набором культурных сообщений и условностей и зависят от нашей способности интерпретировать их инстинктивно и мгновенно.

Например, когда мы видим разные цвета светофора, мы автоматически знаем, как на них реагировать.Мы знаем это, даже не задумываясь. Но это знак, который был установлен культурными традициями в течение длительного периода времени и который мы изучаем в детстве, и для понимания его значения требуется немало подсознательных культурных знаний.

Просмотр и интерпретация (или декодирование) этого знака позволяет нам ориентироваться в ландшафте наших улиц и общества.