|

Международный исследовательский центр Гэллапа (Gallup International) опубликовал результаты опроса жителей разных стран о том, какие проблемы их беспокоят в 2014 году. Опрос проводился в конце 2013 и начале 2014 года в рамках всемирного исследования «Глобальный барометр надежды и отчаяния» (Global Barometer on Hope and Despair), охватив большую часть населения планеты. Всего было опрошено 70 тысяч человек из 65 стран мира по национальной репрезентативной выборке. Российскую часть опроса проводила исследовательская компания «Ромир» — представитель Gallup International в России. Выяснилось, что жителей планеты более всего беспокоит проблема коррупции, а Россию — бедность и вооружённые конфликты. Как показали результаты опроса, глобальной проблемой номер один в мире является коррупция — такой ответ дал 21% респондентов во всём мире. Причём этот показатель значительно вырос по сравнению с результатами прошлого года, когда он составлял в среднем по миру 15%. На втором месте в рейтинге мировых проблем оказались экономические трудности, которые отметили 14% участников опроса. Бедность и нарастающая пропасть между богатыми и бедными стала третьей по важности проблемой во всём мире с результатом в 12% голосов. Участники опроса в Западной Европе вообще поставили эту проблему на первое место (24%), причём некоторые западноевропейские страны продемонстрировали чрезвычайно высокую озабоченность этой проблемой, например, Германия (34%), Австрия (32%), Испания (27%) и Франция (25%). На их фоне любопытные результаты по вопросу бедности демонстрируют некоторые азиатские страны. Так, в Малайзии этот ответ набрал всего 1%, в Таиланде — 3%, а в Индонезии — 5%. В России эта проблема заняла первое место с 19% голосов. Четвёртое место в рейтинге мировых проблем заняла проблема безработицы, которую отметили 10% участников опроса. Остальные проблемы из предложенного списка набрали куда меньшее число голосов опрошенных и почти не изменились за минувший год.

В России список наиболее острых проблем несколько отличается от общемирового. Россияне поставили на первое место проблему бедности (19%), затем войны и вооружённые конфликты (18%), экономические трудности (12%), коррупцию (10%) и терроризм (9%). |

XII Всероссийская научно–практическая конференция «Средства массовой коммуникации в многополярном мире: проблемы и перспективы»

Кафедра массовых коммуникаций филологического факультета Российского университета дружбы народов приглашает всех желающих принять участие в XII Всероссийской научно–практической конференции «Средства массовой коммуникации в многополярном мире: проблемы и перспективы».

В год науки и инноваций конференция посвящена научному осмыслению актуальных изменений в области функционирования СМИ и новых массмедиа, а также практическим инновациям в сфере медиакоммуникаций в контексте цифровизации постковидного мира.

Цель конференции – создать дискуссионную площадку, объединяющую исследователей, практиков и преподавателей из разных областей: журналистики, лингвистики, связей с общественностью, маркетинга, психологии, международных отношений, политологии, культурологии, социологии и т.

Задачи конференции:

- выявить и систематизировать текущие изменения в области СМИ и коммуникаций и обсудить различные аспекты преподавания журналистики и связей с общественностью;

- предоставить ученым, преподавателям и практикам из разных научных и профессиональных сообществ возможность взаимодействовать, обмениваться результатами исследований, проводимых в области коммуникаций и затрагивающих другие сферы культуры и общества;

- определить перспективы исследований и междисциплинарного научного диалога с целью выработки интегрированных подходов к сложным проблемам СМИ и коммуникаций, существующих в мире.

Основные темы конференции:

Секция I. «Печатные и электронные сми (радио и телевидение)»

Руководитель секции: д.филол.н., профессор Наталья Сергеевна Гегелова

Ссылка на подключение

Регламент выступления участников секции: 5-10 минут

Секция II. «Связи с общественностью и реклама»

«Связи с общественностью и реклама»

Руководитель секции: д.соц.н., профессор Валерий Леонидович Музыкант

Ссылка на подключение

Регламент выступления участников секции: 5-10 минут

Секция III. «Новые медиа»

Руководитель секции: д.ф.н., профессор Ирина Ивановна Волкова

Ссылка на подключение

Регламент выступления участников секции: 5-10 минут

Секция IV. «Имагология и международная журналистика»

Руководитель секции: д.филол.н., доцент Марина Анатольевна Чекунова

Ссылка на подключение

Регламент выступления участников секции: 5-10 минут

Секция V. «Modern media issues»

Руководитель секции: к.филол.н., доцент Наталия Владимировна Поплавская

Ссылка на подключение

Регламент выступления участников секции: 5-10 минут

Организационный комитет

Состав организационного комитета

- Барабаш Виктор Владимирович, декан филологического факультета, заведующий кафедрой массовых коммуникаций – председатель оргкомитета;

- Трофимова Галина Николаевна, профессор кафедры массовых коммуникаций – сопредседатель оргкомитета;

- Бурдовская Елена Юрьевна, доцент кафедры массовых коммуникаций – член оргкомитета;

- Волкова Ирина Ивановна, профессор кафедры массовых коммуникаций – член оргкомитета;

- Грабельников Александр Анатольевич, профессор кафедры массовых коммуникаций – член оргкомитета;

- Гегелова Наталья Сергеевна, доцент кафедры массовых коммуникаций – член оргкомитета;

- Зорина Виолетта Александровна, ассистент кафедры массовых коммуникаций – секретарь Оргкомитета.

Форма участия

Смешанный очно-дистантный формат на платформе MSTeams.Приглашаются к участию

- Преподаватели

- Исследователи

- Журналисты

- PR-специалисты и маркетологи

- Профессионалы, работающие в частном и государственном секторе

- Студенты

- Аспиранты

Организационный взнос не предусмотрен.

Рекомендации к оформлению текста тезисов

- объем до 5 страниц;

- формат MS Word-1998-2003 с расширением *.doc;

- шрифт Times New Roman, размер шрифта – 12, интервал – одинарный;

- поля: верхнее – 6,1 см, нижнее – 6,5 см, правое – 4,9 см, левое – 4,9 см;

- расстояние от нижнего колонтитула – 5,8 см, от верхнего – 5,7 см;

- название статьи – заглавными буквами, полужирный шрифт, форматирование по центру;

- через строчку – фамилия и инициалы автора(ов), полужирный шрифт, форматирование по правому краю;

- следующая строка – вуз, должность, полужирный, форматирование по правому краю;

- далее через строчку следует текст, выравнивание текста – по ширине;

- не включать графические объекты; не применять стили, не использовать функцию «Списки» и специальные возможности, предоставляемые меню «Формат – Абзац – Положение на странице»; исключить автоматические переносы;

- выделения в тексте допускаются только курсивом и полужирным шрифтом, разрядка и подчеркивание исключаются;

- в тексте не должно быть гиперссылок.

При необходимости, ссылки на литературу оформляются следующим образом: в тексте в круглых скобках указывается номер источника в списке литературы;

При необходимости, ссылки на литературу оформляются следующим образом: в тексте в круглых скобках указывается номер источника в списке литературы; - список использованных источников (не более 10 источников) – печатается после основного текста 10 шрифтом.

Важные даты:

- Крайний срок подачи тезисов: 31 октября 2021 года

- Крайний срок регистрации участников: 31 октября 2021 года;

- Дата проведения конференции: 11 ноября 2021 года (Москва, Россия). Начало регистрации в 9.30. Начало Пленарного заседания в 11.00

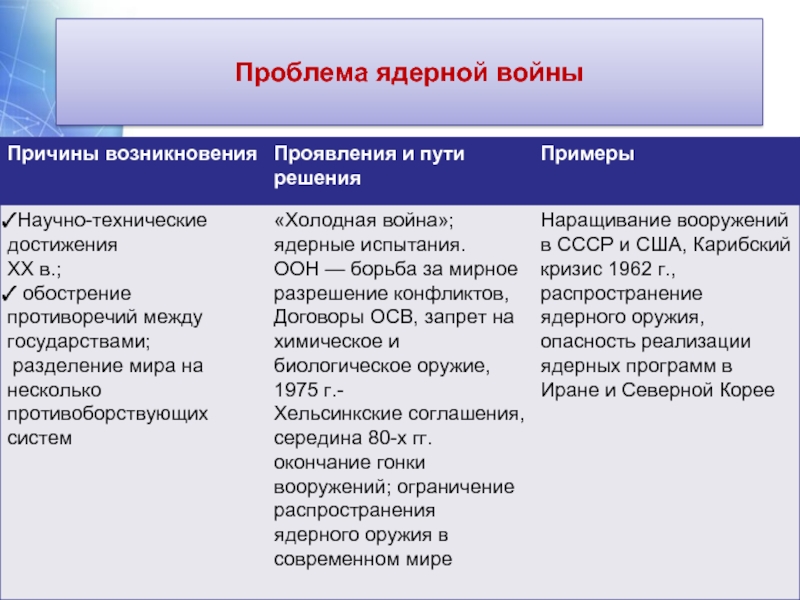

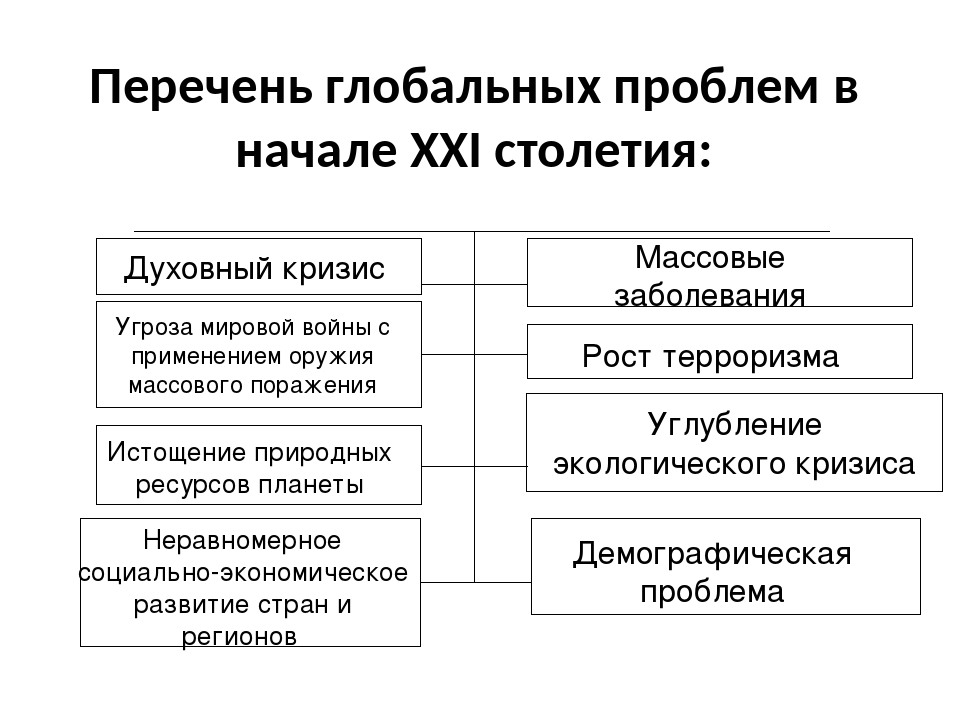

Тенденции, угрозы и проблемы в современном конфликтном глобальном мире

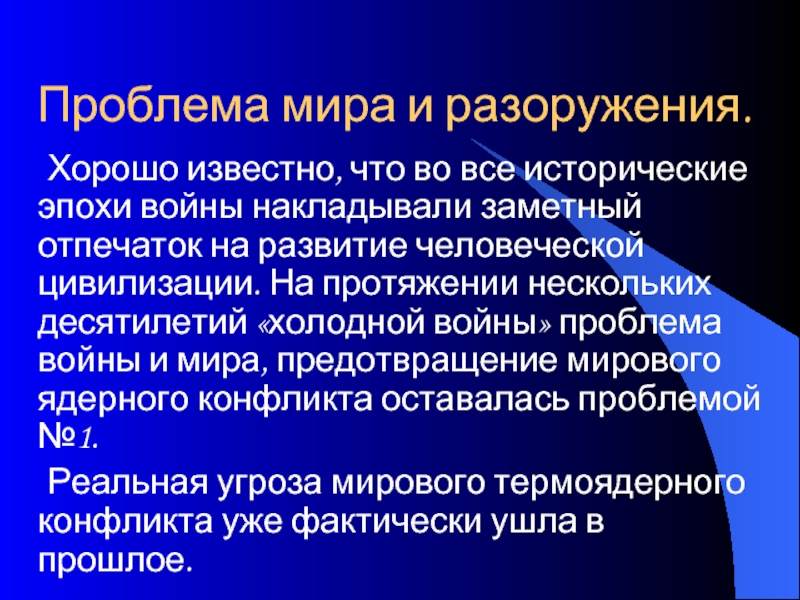

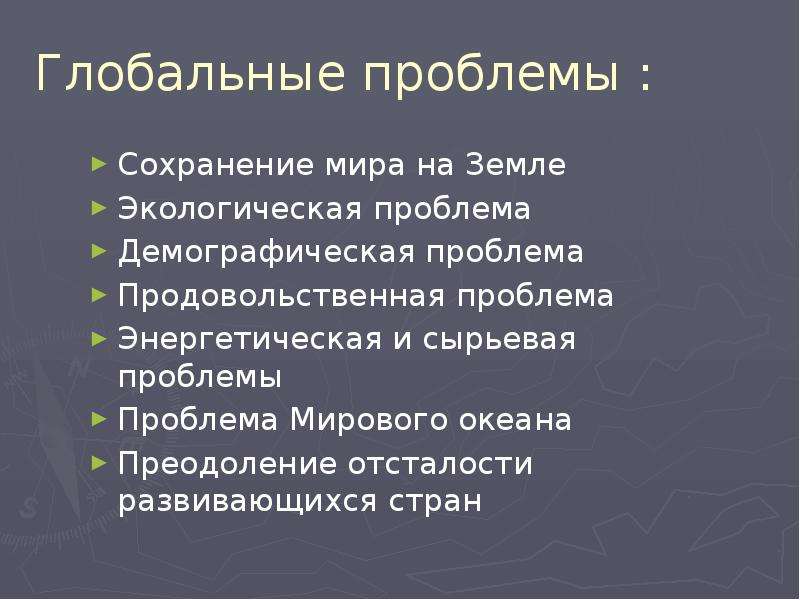

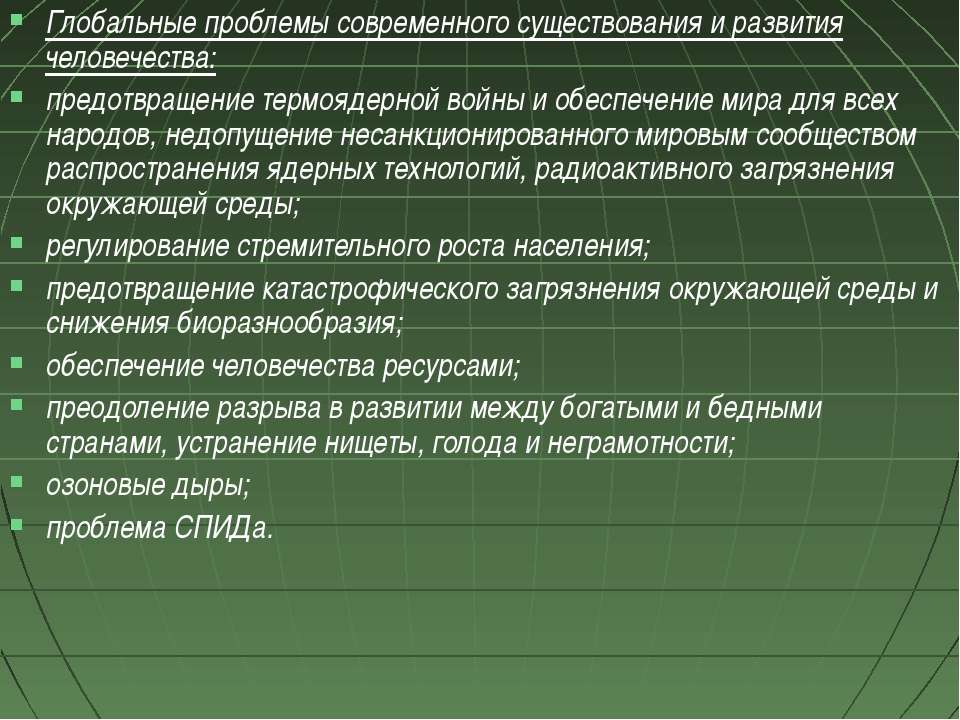

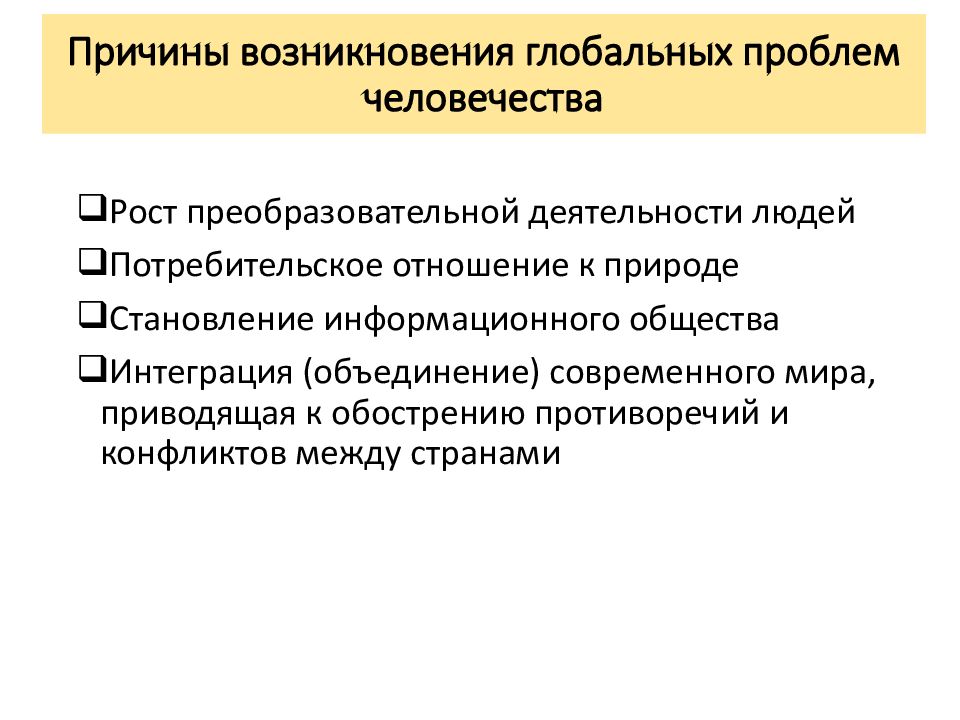

По ходу развития цивилизации перед человечеством неоднократно возникали сложные проблемы, порой и планетарного характера. Но все же это была далекая предыстория, своего рода зарождающийся период современных глобальных проблем. В полной мере они проявились уже во второй половине и в особенности в последней четверти XX – начале XXI века. Такие проблемы были вызваны к жизни комплексом причин, отчетливо проявившихся именно в этот период.

Такие проблемы были вызваны к жизни комплексом причин, отчетливо проявившихся именно в этот период.

В самом деле, никогда прежде само человечество не возрастало количественно в 2,5 раза при жизни только одного поколения, наращивая тем самым силу «демографического пресса». В течение последнего десятилетия XX века ежегодный прирост населения в мире составлял более 90 млн человек, из которых 2/3 приходилось на развивающиеся страны. Такая ситуация требовала ежегодного создания дополнительных рабочих мест в развивающих странах, в количестве более 50 млн, что при низкой норме накопления и несовершенной структуре экономики было невозможным и, соответственно, ухудшало жизненные условия. Никогда до этого человечество не вступало в период научно-технической революции, не доходило до постиндустриальной стадии развития, не открывало дороги в космос.

Никогда прежде для его жизнеобеспечения не требовалось такого количества природных ресурсов и возвращаемые им в окружающую среду «отходы» тоже не были столь велики. Никогда до этого не возникало такой глобализации мировой экономики, такой единой мировой информационной системы. Наконец, никогда прежде «холодная война» не подводила все человечество так близко к самоуничтожению, и впервые есть ощущение, что мир стоит так близко к этому. Президент Российской Федерации В. Путин на прошедшем форуме международного дискуссионного клуба «Валдай» 3 октября 2019 года высказался, что: «Прежнего мирового порядка уже нет, и это таит в себе много угроз». Сегодняшний мир, как высказался, в свою очередь, известный ученый, российский политолог Е. Сатановский, – это «мир разомкнутых углов».

Никогда до этого не возникало такой глобализации мировой экономики, такой единой мировой информационной системы. Наконец, никогда прежде «холодная война» не подводила все человечество так близко к самоуничтожению, и впервые есть ощущение, что мир стоит так близко к этому. Президент Российской Федерации В. Путин на прошедшем форуме международного дискуссионного клуба «Валдай» 3 октября 2019 года высказался, что: «Прежнего мирового порядка уже нет, и это таит в себе много угроз». Сегодняшний мир, как высказался, в свою очередь, известный ученый, российский политолог Е. Сатановский, – это «мир разомкнутых углов».

Безусловно, что современный мир, как и в конце 19-го – начале 20 веков, характеризуется кардинальными переменами, которые ослабляют всю прежнюю структуру международной безопасности. Но поистине верно и то, что история развивается по спирали, и есть надежда, что человечество учится на прошлых ошибках и не допустит их в настоящем и в будущем.

Конец XX века ознаменовался возвратом к ценностям классического либерализма в идеологии и политике. К этому времени ресурсы государственного регулирования социально-экономических процессов, в течение длительного послевоенного времени справлявшиеся с решением общественных проблем, истощились, международная система становилась менее стабильной, уровень её устойчивости значительно был снижен.

К этому времени ресурсы государственного регулирования социально-экономических процессов, в течение длительного послевоенного времени справлявшиеся с решением общественных проблем, истощились, международная система становилась менее стабильной, уровень её устойчивости значительно был снижен.

Человечество вступило в XXI в., начало которого на планете Земля оказалось драматичным. Противостояние двух мировых систем – капиталистической и социалистической – сменилось противостоянием иных социальных сил: Запад-Восток. Запад, претендующий на мировое лидерство, столкнулся с терроризмом, который приобрел мировые масштабы. Обострилась проблема глобализма и антиглобализма. При этом, с одной стороны, нельзя не видеть реальности глобальных интеграционных современных процессов, с другой стороны, реальным также стало движение миллионов людей, которые отвергают глобализм в его нынешней конкретной форме.

В XXI веке мировая экономика оказалась в состоянии общего спада, неустойчивости и неравномерного развития отдельных регионов и стран, и это предопределяется, прежде всего, тем, что в современном мире богатство все в большей степени концентрируется в руках меньшинства, а нищета становится уделом большей части человечества.

Между «золотым» и «голодным» миллиардами расширяется пропасть и усиливаются контрастные уровни качества и образа жизни. В начале XXI века на долю наиболее развитых стран приходилось 12 % населения Земли и около 60 % мирового валового продукта. Сегодня уровень жизни 1,5 млрд человек (20 % мирового населения) находится ниже прожиточного минимума, а 1 млрд живет в условиях нищеты и голода. По результатам современных исследований, 1,75 млрд человек живут в состоянии глубокой бедности, с крайне низкими жизненными стандартами, с очень ограниченной доступностью к здравоохранению и образованию. Массовая бедность, в которой находится почти что 40 % населения планеты Земля, становится потенциальным и реальным источником социального взрыва.

В экономической системе, как и в системе сообщающихся сосудов, если где-то что-то прибавляется, значит, где-то что-то убывает. Такая неравномерность распределения доходов приводит к разбалансированности рыночной экономической системы, и даже вмешательство государства уже не в состоянии устранить эту гибельную тенденцию. Все это приводит к нарастанию социальной напряженности, что проявляется в увеличении числа

Все это приводит к нарастанию социальной напряженности, что проявляется в увеличении числа

и глубины конфликтов в мире.

Кроме этого, политическая жизнь показала, что нет совершенных государств и нет совершенных полностью реализованных идеологий. Исходя из этого постулата мировая политическая элита в конце XX века выбрала между двух зол – государством и свободным рынком – меньшее, свободный рынок. Новые концепции общественного развития оказались фактически возрожденными «старыми» идеями классического либерализма А. Смита и основывались на следующих предложениях:

– расширение индивидуальных свобод;

– ограничения государственного вмешательства в экономическую

жизнь;

– развитие свободного рынка;

– свободная конкуренция.

Концепцию либеральной глобализации активно поддержали крупнейшие транснациональные корпорации, поскольку она допускала возможность уклонения:

– от государственного регулирования;

– от налогового обложения;

– от контроля со стороны демократических институтов;

– от расходов на социальные программы.

Кроме этого, ТНК увидели в либеральной глобализации потенциал:

– создания новых центров власти;

– выработки новых правил рыночной игры на планетарном уровне.

В целом представители политической элиты стран Запада увидели в этом возможность переложить ответственность за решение внутриполитических и экономических проблем с государства на рынок.

При этом специфика предложенной концепции глобализации в современном мире проявляется в дифференцированном характере требований. В частности, в промышленно развитых странах реформы, связанные с процессами либерализации, проводились постепенно, продуманно, с соблюдением главного правила: не разрушать общественных устоев. Требования же реформаторов по отношению к развивающимся и особенно постсоциалистическим странам были более жесткими, чем к развитым и включали в себя:

– всеобщую либерализацию торговли и цен;

– резкое сокращение функций государства;

– приватизацию государственной собственности;

– изменение фискальной политики;

– стабилизацию финансовой системы;

– сбалансированность бюджета;

– экспортную ориентацию экономики.

Кроме этого, к концу 20 века в связи с распадом социалистической системы отношений в мировую экономику включились десятки новых государств. Сложились новые пропорции между политикой и экономикой, изменилась расстановка сил в мире и усилилась конкуренция: между государствами, между корпорациями, между корпорациями и государствами.

На постсоветском пространстве было разрушено плоскостное развитие экономического пространства. В настоящее время большинство стран постсоветского периода развиваются на линейном, а некоторые из них и на точечном уровне экономического пространства. Большинство из стран СНГ имеют низко- и слабоструктурированную экономику, в связи с этим они и стремятся интегрироваться в мировую экономику. В свою очередь, промышленно развитые страны интенсивно создают единое информационно-коммуникационное общество со сверхглобальной разветвленной торгово-финансовой структурой, функционированием и развитием которой управляет капитал, знания и интеллект. Развитые страны в полной мере используют возможности объема экономического пространства, и это связано с тем, что доходность деятельности в объемном экономическом пространстве в сотни и тысячи раз выше доходности, чем в точечном экономическом пространстве. При этом метод пространственного позиционирования показывает негативные последствия экономической экспансионистской политики ведущих промышленно развитых стран, ориентированных только на беспредельный рост капитала, и устанавливает физические пределы роста для большинства других стран мира.

При этом метод пространственного позиционирования показывает негативные последствия экономической экспансионистской политики ведущих промышленно развитых стран, ориентированных только на беспредельный рост капитала, и устанавливает физические пределы роста для большинства других стран мира.

В современном мире возрастает значимость и ценность времени, необходимого для производства и потребления товара. Практика показывает, что экономическое развитие пока что не способно одновременно обеспечивать изобилие товаров и изобилие времени.

При этом оказывается, что экономика ведущих стран мира богата товарами, но бедна временем, и они живут по принципу «Время – деньги!». И наоборот, слаборазвитые страны богаты временем, но бедны товарами, и принцип у них другой, который и обусловил наличие различной демографической ситуации между развитыми и развивающимися странами.

Поэтому, как высказался постоянный представитель РФ при ООН Небензя, противостояние на Ближнем Востоке – искусственно созданное западными странами с целью реализации так называемой демографической инженерии, направленной на снижение рождаемости в данном регионе планеты.

Отсюда: тенденции развития современных международных отношений, как развивающегося процесса, имеют разнонаправленный и противоречивый характер и выражаются:

– в глобализации международных отношений, которая всё больше проявляется в росте ассиметричной взаимозависимости национальных государств и попытке формирования однополюсного мира;

– в фрагментации международных отношений, которая проявляется в росте многообразия числа участников этих отношений и центров влияния, что может привести к многополюсному миру;

– в усилении социальной неоднородности мира, что выражается в росте разрыва между уровнем жизни в «богатых» и «бедных» странах, в обострении противоречий между Востоком и Западом, Севером и Югом, что создаёт угрозу международной стабильности;

– в возрастании противоречий между новыми политико-экономическими реалиями и старыми методами решения конфликтов (действия с позиции силы, экономического давления).

Безусловно, что в настоящее время важной внешнеполитической функцией каждого государства является обеспечение собственной безопасности, но когда множество государств мира стремится к достижению одной цели, возникает «дилемма безопасности», смысл которой состоит в том, что увеличение безопасности одного государства уменьшает безопасность другого. При этом противоречивыми оказываются на практике и принципы межгосударственных отношений. В частности, принцип равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой (восьмой принцип Хельсинки) может вступать в противоречие с принципом территориальной целостности государств (четвёртый принцип Хельсинки) и принципом нерушимости границ (третий принцип Хельсинки). Ярким подтверждением этому явились процессы разрушения Югославии, Косовский «прецедент» и другие.

При этом противоречивыми оказываются на практике и принципы межгосударственных отношений. В частности, принцип равноправия и права народов распоряжаться своей судьбой (восьмой принцип Хельсинки) может вступать в противоречие с принципом территориальной целостности государств (четвёртый принцип Хельсинки) и принципом нерушимости границ (третий принцип Хельсинки). Ярким подтверждением этому явились процессы разрушения Югославии, Косовский «прецедент» и другие.

В современном мире государство выступает субъектом мировой политики, однако в условиях экономической и политической глобализации, сближения внутренней и внешней политики государств мира возрастает роль негосударственных участников международных отношений. Происходит сужение объёма государственного суверенитета в пользу расширения прав международных организаций, интеграционных объединений, усиления их влияния на мировую экономику. Всё чаще важные решения в экономической, социальной и культурной сферах принимаются на наднациональном уровне, что зачастую не соответствует национальным экономическим интересам.

Кроме этого, национальное государство обладает весьма ограниченными возможностями оказывать влияние на транснациональные корпорации. В то же время, несмотря на некоторые кризисные явления, национальное государство продолжает оставаться основным способом политической организации в современном мире. Оно по определению, прежде всего, заинтересовано в реализации и отстаивании своих стратегических и экономических национальных интересов. Под защитой национальных интересов понимается политика обеспечения национальной безопасности посредством комплекса мер по предотвращению или нейтрализации посягательств на жизненно важные интересы личности, общества и государства, реальных и потенциальных угроз и опасностей этим интересам. Поэтому в современном мире, наряду с интернационализацией, интеграцией и глобализацией, всё четче проявляются вопросы усиления суверенных основ государств.

В конце 20 века государства Востока и Запада отказались от идеологической конфронтации, но вопреки ожиданиям не стали союзниками. Стало очевидным, что политические системы и отношения между ними зависят не только от господствующих в обществе идеологических концепций, но и от геополитических возможностей и устремлений той или иной страны.

Стало очевидным, что политические системы и отношения между ними зависят не только от господствующих в обществе идеологических концепций, но и от геополитических возможностей и устремлений той или иной страны.

Сегодня идет жёсткая борьба отдельных государств за структурирование вокруг себя политического и экономического пространства, в котором они выступали бы центрами влияния в международных отношениях, т.е. их целями является пространственная и экономическая экспансия, которая усиливается посредством военной милитаристской политики.

В настоящее время экспансия НАТО формулируется Западом, так называемая продвинутая стабильность, если перевести эту формулу на понятный язык, означает, что НАТО продвигает на восток демократические ценности: рыночную модель экономики, либеральную политическую систему, свободу личности, т.е. западные ценности в обмен на понимание интересов стран НАТО. «Продвинутая стабильность» имеет и другое официальное название – «концепция протянутой руки», это означает, что Запад протягивает руку «помощи» странам реформируемой Восточной Европы, которые в знак благодарности не должны противостоять расширению НАТО. Таким образом, совмещение экономической и военной экспансии помогает решать геополитические интересы одного государства – США, усиливает неоколониальную современную зависимость других государств.

Таким образом, совмещение экономической и военной экспансии помогает решать геополитические интересы одного государства – США, усиливает неоколониальную современную зависимость других государств.

Анализ происходящих процессов позволяет сделать вывод о противоположных тенденциях в развитии глобального мира. В частности, вместе с тенденцией к объединению стран на мировом рынке и их унификации в планетарном масштабе укрепляется тенденция к фрагментации, усилению различий, конфликтности и непрогнозируемости развития мировой экономики.

В целом, к отрицательным последствиям глобализирующего мира можно отнести:

– растущую неустойчивость экономических процессов;

– большой масштаб спекулятивного перелива капитала;

– рост нелегальных операций;

– усиление финансовой нестабильности.

В третьем тысячелетии человечеству приходится осознавать иллюзорность своих надежд на то, что свободный рынок уничтожит бедность, диктаторские политические режимы и объединит разные культуры.

Глобализация продвигает страны мира по пути экспортно ориентированного развития, но при этом:

– ограничивает экономические функции государства;

– неравномерно перераспределяет выгоды среди стран мира и всего населения;

– расщепляет национально-хозяйственные комплексы.

Появляется новая модель общественно-экономического развития государств – экспортно ориентированная с резко сокращающимся внутренним рынком, увеличивающимся имущественным расслоением населения, ростом численности людей и социальных групп с низкими доходами. При этом у некоторых специалистов возникает впечатление, что уровень жизни населения можно поднять только за счёт внешних источников. Поэтому усиливается борьба за внешние рынки и иностранные инвестиции, а проблемы внутреннего рынка и поощрение экономической активности своего населения становятся второстепенными.

В условиях глобализации усиливается борьба за расширение экономической деятельности субъектов международных отношений и повышение их конкурентных возможностей. Решающее значение при этом имеет принадлежность к крупной международной или региональной группировке, возможность доступа к источникам финансирования. Но кроме этого, широко распространенным способом повышения конкурентоспособности (в силу простоты и быстроты) стала «игра на понижение»:

Решающее значение при этом имеет принадлежность к крупной международной или региональной группировке, возможность доступа к источникам финансирования. Но кроме этого, широко распространенным способом повышения конкурентоспособности (в силу простоты и быстроты) стала «игра на понижение»:

– уровня жизни на земле;

– социального обеспечения;

– прямого и косвенного снижения заработной платы.

На глобальном уровне увеличивается несогласованность тенденций экономического развития:

– увеличивается разрыв между материально-вещественными и финансовыми потоками;

– растёт разрыв между национальными сбережениями и национальным инвестированием;

– обостряется проблема экстернализации.

Экстернализация – это практика перекладывания предпринимателями своих издержек, трудностей и проблем на государство, окружающую природную среду, конкурентов и т.д.

В условиях глобализации экономика также становится центром борьбы за контроль над миром:

– развертываются настоящие «валютные войны» и «торговые войны»;

– усиливается конкуренция между транснациональными корпорациями;

– обостряется борьба за лидерство;

– экономическое лидерство переходит от отдельных стран к региональным и транснациональным группировкам;

– происходит олигополизация рынков;

– увеличивается число депрессивных районов во всех странах мира и численность бедного населения на земле;

– сужается возможность догоняющего развития для периферийных стран;

– в развивающихся странах растёт неуверенность в правильности западной системы ценностей, морали, характера человеческих отношений.

В связи с этим можно констатировать, что мировая система многообразна и сложна, взаимосвязана и взаимозависима, противоречива и конфликтна.

Вместе с тем, справедливости ради, необходимо констатировать и то, что мировая цивилизация, пережив в 20 веке две мировые войны, множество разнообразных конфликтов и войн более мелкого масштаба, крах тоталитарных, политических, экономических и социальных систем, распад СССР, ликвидацию Варшавского договора, реинтеграцию Германии, интенсивную интеграцию Западной Европы, создание большого количества новых независимых государств, вступила в новое тысячелетие, преследуемая их последствиями. С одной стороны, к ним можно отнести такие социальные проблемы, как бедность, безработицу, терроризм, преступность, наркоманию, демографические провалы, нелегальную миграцию и наращивание их разрушающей силы.

С другой стороны, в этот же период происходит интенсивное развитие глобализации высоких технологий, производства, потребления, финансирования, кредитования, что ведёт к росту объёмов производства, усилению стимулирующей конкуренции, повышению производительности труда. Отсюда вытекают возможности, но очевидны и опасности. Поэтому возникает вопрос, как найти ту черту, которая позволит гасить опасности и более объемно реализовать возможности?

Отсюда вытекают возможности, но очевидны и опасности. Поэтому возникает вопрос, как найти ту черту, которая позволит гасить опасности и более объемно реализовать возможности?

В этом случае, по-видимому, необходимо исходить из того, что планета Земля подобна библиотеке, она должна оставаться в том же состоянии и после того, как мы напитали свой разум ее тайнами и, обогатившись новыми идеями, должны также понять, что жизнь – самая ценная книга. Мы должны относиться к ней с любовью и стараться не вырывать из неё ни одной страницы, чтобы передать её – с новыми знаниями – в руки тех, кто сумеет расшифровать язык праотцов, надеясь оказать честь тому миру, который они оставили своим сыновьям и дочерям.

Известный персонаж из произведения Л. Толстого, граф Вронский, говорил: «Я люблю ясность …», – на что ему А. Каренина отвечала: «… Дело не в ясности, а в любви».

Ведь недаром в самой мудрой и великой по своей сути книге, которая называется Библией, сказано: «Возлюби ближнего как самого себя».

При этом необходимо помнить, что всё в этой жизни имеет свои пределы, только глупость человеческая беспредельна. Не знали мы, что жизнь так быстро промчится и нам опыт родителей пригодится в отстаивании своих прав и свобод. Китайская мудрость гласит: «Размышляй о прошлом, узнаешь о будущем». Эту мудрость надо учитывать и не забывать нашим бизнесменам и политикам.

Безусловным является и то, что в мире появляются общие интересы, которые получают воплощение в новой системе ценностей, таких как мир, экономическое благосостояние, социальная и политическая справедливость, экономическая безопасность, самореализация личности, права человека и т.д.

Определяющей чертой глобализации всё более становится последовательное и устойчивое накопление социальных начал, обуславливающие траекторию постепенной эволюции мирового рыночного хозяйства в направлении:

— формирование нового типа экономической реальности – переход от доминирования экономических общественных потребностей к доминированию социальных;

— возникновение и широкомасштабное распространение нерыночных социальных услуг, управление которыми постоянно совершенствуется;

— обслуживание технического базиса персоналом, качества которого являются результатом чрезвычайно высокого уровня экономического и социального развития;

— признание наукой и бизнесом в качестве приоритетного направления развитие социальных технологий.

При этом глобальные коммуникации интеллектуализируют производство, потребление и открывают новую эру мировой экономики, которая способна принести взрывное ускорение последующего развития, в том числе и на национальном уровне, что должно вселять надежду на будущее. Учитывая эти тенденции, по-видимому, можно с определенной долей ответственности предположить, что и проблемы нашего государства постепенно будут разрешаться как на политическом, так и на экономическом уровнях.

Но, безусловно, при этом очень важным является сохранение национального согласия между различными уровнями управления, властными структурами, социальными группами, политическими партиями, общественными организациями и бизнес-сообществом.

Кроме этого, презентованные принципы стратегического развития нашего государства: политическая стабильность, экономическая самодостаточность, социальная справедливость – должны найти свою конкретную реализацию в бюджете на 2020 год и в последующем стать фундаментальной опорой стабильного экономического развития и основой повышения общественного благосостояния.

Лабунский В.В. — к. с/х. н., доцент

кафедры экономической теории и мировой экономики,

ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Лабунский В.В. — к. с/х. н., доцент

кафедры экономической теории и мировой экономики,

ПГУ им. Т.Г. Шевченко

Как решают экологические проблемы в России и в мире — Российская газета

Российские и американские разработчики по-разному подходят к конструированию боевых роботов. В США представили робота-собаку с винтовкой на спине, который может передвигаться как по пересеченной местности, так и по помещениям. А в России на охрану космодрома «Восточный» заступило творение наших инженеров — робототехническая платформа «Маркер» (фото справа). На нее можно установить даже управляемые ракеты. Кроме того, «Маркер» оснащен собственным беспилотником для преследования нарушителей. Фото: af. mil, РИА Новости

mil, РИА Новости

Робособаки идут в атаки

Первого в мире вооруженного огнестрельным оружием робота-собаку на минувшей неделе представили в США. Футуристическое творение инженеров американских высокотехнологичных компаний Ghost Robotics и SWORD Defense Systems получило аббревиатуру SPUR — «беспилотное ружье специального назначения».

Презентация этого потенциально смертоносного изделия, в основе которого лежит платформа Q-UGV («четвероногий беспилотный наземный аппарат»), состоялась в ходе ежегодного съезда-выставки Ассоциации армии США. В ходе прошедшего в Вашингтоне 11-13 октября мероприятия были раскрыты некоторые тактико-технические характеристики механической собаки: на ее спине в специальном защитном кожухе установлена десятизарядная винтовка калибра 6,5 мм, которая способна вести прицельный огонь на дистанцию до 1200 метров.

Известно, что робот оснащен продвинутой прицельной системой с возможностью 30-кратного увеличения и тепловизором, покрыт специальной керамикой для маскировки от вражеских приборов ночного видения, а также способен преодолеть на одном заряде дюжину километров со скоростью 7,2 км/ч.

Ранее собакоподобные роботы производства Ghost Robotics предыдущего поколения уже были поставлены армии США и прошли тестирование на базе 325-го подразделения сил безопасности базы Тиндалл в штате Флорида. Правда, задачи инновационной техники ограничивались контролем защищаемого периметра, разведкой прилегающей местности и передачей целеуказания в штаб, сообщало издание The Drive. В случае со всепогодным и способным действовать в любое время суток SPUR речь идет о том, что американские робопсы впервые получили способность физически поражать противника в соответствии с получаемыми от оператора командами.

Специалистам хорошо известно, что Пентагон через свое Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) давно и целенаправленно инвестирует в развитие подобных автономных систем, а первые собакоподобные роботы по заказам минобороны США были разработаны и изготовлены компанией Boston Dynamics еще в середине 2000-х годов. Правда, по итогам многочисленных испытаний американские военные пришли к заключению об ограниченной годности робособак к боевым действиям — вплоть до последнего времени их технологии были довольно сырыми, а четвероногая техника шумной и ненадежной. В дальнейшем Пентагон и компании ВПК сосредоточились на развитии безэкипажных роботизированных колесных транспортных платформ и экзоскелетов, образцы которых уже поставлены для тестирования в вооруженные силы США.

В дальнейшем Пентагон и компании ВПК сосредоточились на развитии безэкипажных роботизированных колесных транспортных платформ и экзоскелетов, образцы которых уже поставлены для тестирования в вооруженные силы США.

С показом прототипа вооруженной робособаки SPUR подобная техника вновь поборется за свою нишу на рынках оружия, а предсказания фантастов о недалеких войнах роботов выглядят все более реально. В самой же компании Ghost Robotics новую разработку скромно называли «будущим беспилотных систем вооружения, которое уже наступило».

Как вам это?

Презентация робособаки Vision 60 с установленной на ее спине специальной винтовкой с мощным оптическим прицелом, которая способна отстреливать врагов на дальности 1200 метров, вызвала, мягко говоря, улыбку у российских военных и отечественных специалистов по робототехнике. Вопрос первый и, наверное, последний: зачем охранного робота конструировать в виде сторожевого пса? Это ничего не дает, кроме значительного усложнения и удорожания достаточно простого по функционалу изделия.

Так уж получилось, что одновременно с шумной презентацией американской робособаки Vision 60 прошло скромное сообщение о том, что на охрану космодрома Восточный заступает робототехническая платформа «Маркер». Она разработана компанией «Андроидная техника» в содружестве с Фондом перспективных исследований. И по всем параметрам русский «Маркер» превзошел американское чудо техники.

Если робособака Vision 60, сделанная в США, может нести «на горбу» только снайперскую винтовку и какие-то оптические приборы, то «Маркер», сделанный в России, может быть вооружен самыми различными боевыми комплексами, включая управляемые ракеты, и большим количеством различных оптико-электронных и радиотехнических наблюдательных систем. Кроме того, он оснащается малогабаритным беспилотным летательным аппаратом, способным взлетать с платформы и преследовать нарушителя охраняемого периметра в самых недоступных для колесно-гусеничной, тем более — робособачьей техники местах.

На Восточном отрабатываются несколько направлений применения робота, среди которых: автономное патрулирование территории космодрома по заранее определенному маршруту, выявление нарушителей периметра, их идентификация и перехват, а также борьба с беспилотниками. Отмечается, что «Маркер» может работать как в автономном режиме, так и под управлением оператора. На сегодняшний день разработано пять платформ — две на колесном шасси и три на гусеничном. Как утверждают разработчики, платформа «Маркера» может быть применена при создании техники для исследования Луны и других планет Солнечной системы. Естественно, без оружия.

Отмечается, что «Маркер» может работать как в автономном режиме, так и под управлением оператора. На сегодняшний день разработано пять платформ — две на колесном шасси и три на гусеничном. Как утверждают разработчики, платформа «Маркера» может быть применена при создании техники для исследования Луны и других планет Солнечной системы. Естественно, без оружия.

Подготовил Сергей Птичкин

Актуальные глобальные вызовы в области здравоохранения на следующее десятилетие

В связи с началом нового года и нового десятилетия ВОЗ публикует перечень актуальных глобальных вызовов в области здравоохранения. Этот перечень, подготовленный благодаря вкладу наших экспертов, работающих в различных уголках мира, свидетельствует о глубокой озабоченности в связи с тем, что руководство стран не обеспечивает надлежащего инвестирования в развитие основных приоритетных направлений и систем здравоохранения. Это ставит под угрозу жизни людей, источники их существования и экономику стран в целом. Решение всех этих вопросов является непростой, но вполне выполнимой задачей. В конечном счете общественное здравоохранение – это политический выбор.

Решение всех этих вопросов является непростой, но вполне выполнимой задачей. В конечном счете общественное здравоохранение – это политический выбор.

Мы должны понимать, что развитие здравоохранения — это вклад в будущее. Страны направляют значительные средства на защиту своего населения от террористических атак, а не на борьбу с каким-либо вирусом, который может быть гораздо более смертоносным, а его распространение может иметь гораздо более разрушительные экономические и социальные последствия. Любая пандемия может поставить на колени страны и их экономику. По этой причине безопасность в области здравоохранения не может быть вопросом компетенции одного лишь министерства здравоохранения.

Для ответа на все вызовы, перечисленные в этом перечне, требуются усилия не только сектора здравоохранения. Мы сталкиваемся с общими угрозами и несем общую ответственность за принятие мер. В связи с быстрым приближением установленного срока для достижения Целей в области устойчивого развития на период до 2030 г. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций отметила, что следующие десять лет должны стать «десятилетием действий».

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций отметила, что следующие десять лет должны стать «десятилетием действий».

Это означает призыв к осуществлению финансирования на национальном уровне в целях устранения недостатков в развитии систем и инфраструктуры здравоохранения, а также оказания помощи наиболее уязвимым странам. Инвестирование сегодня спасет жизни и сэкономит средства завтра. Плата за бездействие будет для нас непозволительно высока. Правительства, местные сообщества и международные учреждения должны сообща работать в интересах достижения этих важнейших целей. Легких путей к укреплению здоровья в мире не существует. 2030 г. быстро приближается, и руководство наших стран должно нести ответственность за взятые на себя обязательства.

Д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, Генеральный директор ВОЗ

Примечание: Проблемы перечислены без учета степени их актуальности. Все они требуют безотлагательного решения, и многие их них взаимосвязаны.

Изменение климата: как оно связано с конфликтами на планете | События в мире — оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW

Экологические проблемы в отдельных регионах могут вести к возникновению конфликтов и массовой миграции. Таковы выводы «Отчета об экологических угрозах 2021», обнародованного международным аналитическим центром Институт экономики и мира (Institute for Economics and Peace, IEP) 7 октября — менее чем за месяц до начала Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в Глазго.

Таковы выводы «Отчета об экологических угрозах 2021», обнародованного международным аналитическим центром Институт экономики и мира (Institute for Economics and Peace, IEP) 7 октября — менее чем за месяц до начала Конференции ООН по изменению климата, которая пройдет в Глазго.

Эксперты IEP изучили ситуацию в 178 странах мира, чтобы выявить те из них, где связь между конфликтами и экологическими проблемами наиболее очевидна. При этом, с одной стороны, оценивались риски того или иного региона столкнуться с нехваткой продовольствия и питьевой воды, быстрым ростом населения, температурными аномалиями и природными катастрофами. С другой стороны, учитывались показатели, отражающие способность общества и экономики быстро восстанавливаться после кризиса, конкретно: наличие в стране эффективно работающего правительства, комфортных условий для ведения бизнеса и благоприятной ситуации с правами человека.

«Мы попытались понять, насколько сильна связь между экологическими проблемами и (существующими в различных регионах мира. — Ред.) конфликтами. И оказалось, что она гораздо сильнее, чем мы думали, — комментирует результаты исследования основатель и руководитель IEP Стив Киллелеа в беседе с DW. — Экологические проблемы и конфликты тесно взаимосвязаны».

— Ред.) конфликтами. И оказалось, что она гораздо сильнее, чем мы думали, — комментирует результаты исследования основатель и руководитель IEP Стив Киллелеа в беседе с DW. — Экологические проблемы и конфликты тесно взаимосвязаны».

Когда одна проблема вытекает из другой

По данным исследования, в регионах, страдающих от конфликтов и экологических проблем — таких, как природные катастрофы, нехватка ресурсов и температурные аномалии, — одна проблема часто становится следствием другой.

Экологические проблемы могут привести к массовой миграции населения Африки

«Когда заканчиваются ресурсы, начинается борьба за них. Этот конфликт ослабляет социальную инфраструктуру в целом и становится причиной дальнейшего уничтожения ресурсов. А это, в свою очередь, усугубляет конфликт», — объясняет Киллелеа. Иногда ситуация осложняется наличием различных этнических и религиозных групп, которые враждуют между собой, добавляет эксперт.

Примером региона, оказавшегося втянутым в такой «порочный круг», по словам главы IEP, является регион Африки к югу от Сахары — так называемая зона Сахеля. Такие «системные» проблемы, как общественные волнения, слабые гражданские институты, коррупция и быстрый рост населения, переплетаются там с проблемами нехватки высококачественного продовольствия и питьевой воды.

Такие «системные» проблемы, как общественные волнения, слабые гражданские институты, коррупция и быстрый рост населения, переплетаются там с проблемами нехватки высококачественного продовольствия и питьевой воды.

Эксперты IEP считают, что все эти проблемы увеличили вероятность возникновения конфликтов в этом регионе, а также способствовали активизации там ряда исламистских движений, которые воспользовались локальными конфликтами из-за ресурсов для достижения своих целей.

Регионы, подверженные самому высокому риску

Серж Струбантс, глава отделения IEP по Европе, Ближнему Востоку и Северной Африке, рассказал DW, что в отчете института фигурируют 30 стран, являющихся так называемыми «горячими точками». Эти государства, с одной стороны, борются с наиболее серьезными экологическими проблемами, а с другой — характеризуются высоким уровнем коррупции, слабыми институтами гражданского общества, плохими условиями для бизнеса и неравномерным распределением ресурсов.

youtube.com/embed/wcpmudS2aCo?wmode=transparent» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»>

В исследовании были названы и три региона, которые подвержены наиболее высокому риску социального коллапса. Это зона Сахеля, простирающаяся от Мавритании до Сомали, южноафриканский пояс (пространство от Анголы до Мадагаскара), а также ближневосточный и центральноазиатский пояс (от Сирии до Пакистана).

Во всех этих регионах существует повышенный конфликтный потенциал, а также предпосылки для начала массовой миграции. В 2020 году более 50 млн человек в африканском регионе, расположенном к югу от Сахары, на Ближнем Востоке и на севере Африки из-за различных конфликтов были вынуждены покинуть свои дома.

Фактор изменения климата

Несмотря на то что такие экологические проблемы, как нехватка продовольствия и питьевой воды, существуют независимо от изменения климата, этот фактор привел к их обострению. В подобных условиях все больше людей оказываются вынуждены покинуть свои дома. По расчетам IEP, к 2050 году только в регионе к югу от Сахары 86 млн человек из-за изменения климата превратятся в мигрантов.

По расчетам IEP, к 2050 году только в регионе к югу от Сахары 86 млн человек из-за изменения климата превратятся в мигрантов.

Специалист по исследованию конфликтов и мирных процессов из Университета Упсалы Нина фон Уекскулл, не принимавшая участия в подготовке отчета IEP, в беседе с DW подтвердила наличие связи между изменением климата и ростом конфликтного потенциала в различных регионах планеты. «Считается, что общее влияние состояния климата на риск возникновения конфликтов в современных странах довольно несущественное по сравнению с другими факторами. Однако некоторые регионы мира действительно являются уязвимыми в этом отношении», — отмечает она.

Ситуация в развитых странах

Страны Европы и других высоко развитых регионов также сталкиваются с природными катастрофами и последствиями изменения климата, однако эти государства являются более устойчивыми по отношению к проблемам, связанным с экологическими угрозами, говорится в докладе IEP.

После наводнения на западе Германии летом 2021 года

Это объясняется наличием стабильных правительств, системы социального страхования, материальным благосостоянием граждан и другими факторами. Струбантс приводит в пример ситуацию после разрушительного наводнения в Германии и Бельгии летом 2021 года: «Обе страны уже занимаются восстановлением. Переселить пришлось лишь небольшое количество людей. О пострадавших хорошо заботятся, и в будущем они смогут вернуться в свои дома».

Струбантс приводит в пример ситуацию после разрушительного наводнения в Германии и Бельгии летом 2021 года: «Обе страны уже занимаются восстановлением. Переселить пришлось лишь небольшое количество людей. О пострадавших хорошо заботятся, и в будущем они смогут вернуться в свои дома».

Возможное решение проблемы

Противодействие изменению климата не сможет полностью нивелировать риск возникновения конфликтов, связанных с экологическими угрозами, полагают в IEP.

Поэтому эксперты призывают правительства и международные институты объединить структуры, борющиеся с проблемами в сферах здравоохранения, нехватки воды и продовольствия, финансов и так далее. Разрозненные институты, работающие в этих областях, не помогут решить региональные проблемы, указывают исследователи.

«Концентрируясь на системных решениях, можно добиться гораздо большей эффективности», — подчеркивает глава IEP Стив Киллелеа.

Смотрите также:

Природные катастрофы лета 2021 в России — последствия изменения климата

Якутия: леса горели три месяца

Изменение климата — это не просто рост средней температуры.

Глобальное потепление ведет к разбалансировке погоды на всей планете, а это порождает самые разные природные катаклизмы. Лето-2021 было пугающе богато на такие эксцессы в разных странах, в том числе в России. Самой масштабной катастрофой стали пожары в Якутии: сухие леса из-за отсутствия дождей горели с конца мая до сентября.

Глобальное потепление ведет к разбалансировке погоды на всей планете, а это порождает самые разные природные катаклизмы. Лето-2021 было пугающе богато на такие эксцессы в разных странах, в том числе в России. Самой масштабной катастрофой стали пожары в Якутии: сухие леса из-за отсутствия дождей горели с конца мая до сентября.Природные катастрофы лета 2021 в России — последствия изменения климата

Москва: оранжевый уровень опасности

Из-за глобального потепления все чаще образуются блокирующие антициклоны. Зимой они ведут к долгим морозам, летом — к жаре. Во второй половине июня в Москве температура оказалась выше нормы на 7-10 градусов и достигла 35 градусов, поэтому десять суток действовал предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности. В середине июля жара вернулась, и был установлен пятый за лето температурный рекорд.

Природные катастрофы лета 2021 в России — последствия изменения климата

Сочи: два потопа за месяц

Сочи: уборка мусора вместо пляжного отдыха.

4-5 июля в главном городе-курорте России и в части Краснодарского края из-за залповых ливней меньше чем за сутки зафиксировали месячную норму осадков. Вышедшие из берегов реки подтопили жилые дома и пансионаты, дороги пострадали от селей. Три недели спустя, 23 июля, все повторилось: еще одна месячная норма, опять наводнение и погибшие.

4-5 июля в главном городе-курорте России и в части Краснодарского края из-за залповых ливней меньше чем за сутки зафиксировали месячную норму осадков. Вышедшие из берегов реки подтопили жилые дома и пансионаты, дороги пострадали от селей. Три недели спустя, 23 июля, все повторилось: еще одна месячная норма, опять наводнение и погибшие.Природные катастрофы лета 2021 в России — последствия изменения климата

Петербург: 8 рекордов и песчаная буря

Аномально жаркими были первые полтора месяца лета в северной столице России: за это время в Санкт-Петербурге было установлено восемь температурных рекордов: пять в июне, оказавшемся, как и в Москве, самым теплым за всю историю метеонаблюдений, и три в июле. А 15 июля в городе на Неве наблюдался такой прежде крайне редкий в этих широтах погодный феномен, как песчаная буря.

Природные катастрофы лета 2021 в России — последствия изменения климата

Якутску стало нечем дышать

Все лето в Восточной Сибири продолжали гореть леса, и к середине августа дым от пожаров полностью окутал Якутск.

Вредная для здоровья людей задымленность оказалась настолько сильной, что 13 августа в столице и ряде районов Республики Саха (Якутия) пришлось объявлять нерабочим днем, а в местном аэропорту из-за плохой видимости отменили десятки авиарейсов.

Вредная для здоровья людей задымленность оказалась настолько сильной, что 13 августа в столице и ряде районов Республики Саха (Якутия) пришлось объявлять нерабочим днем, а в местном аэропорту из-за плохой видимости отменили десятки авиарейсов. Природные катастрофы лета 2021 в России — последствия изменения климата

Приамурье: не подтопление, а наводнение

С конца июля, когда в Забайкалье после дождей обрушился мост на Транссибирской магистрали, и весь август шли официальные сообщения о «паводках» и «подтоплении» на Дальнем Востоке России. На самом деле в Приамурье из-за обильных ливней, которых так ждали на пожарах в Якутии, произошло самое настоящее наводнение. Это подтвердило решение объявить 13 августа в регионе режим ЧС федерального масштаба.

Природные катастрофы лета 2021 в России — последствия изменения климата

Урал и Прикамье: засуха, жара, пожары

Во второй половине августа аномальная жара пришла на Урал и Прикамье, достигнув 38 градусов.

Дым от лесных пожаров дошел до Екатеринбурга, 24 августа пришлось временно перекрывать федеральную трассу в Пермь. Однако региональный режим ЧС в Свердловской области ввели еще 22 июля из-за сильной засухи. Аграрии уже тогда в полной мере почувствовали, к чему ведет изменение климата.

Дым от лесных пожаров дошел до Екатеринбурга, 24 августа пришлось временно перекрывать федеральную трассу в Пермь. Однако региональный режим ЧС в Свердловской области ввели еще 22 июля из-за сильной засухи. Аграрии уже тогда в полной мере почувствовали, к чему ведет изменение климата.Природные катастрофы лета 2021 в России — последствия изменения климата

Керчь*: ливни после долгой засухи

Из-за разбалансировки климата нарушается равномерное распределение осадков: в одних регионах не прекращаются дожди, другие страдают от засухи. После двух засушливых лет, резко обостривших проблемы водоснабжения, аномально сильные ливни вызвали наводнения в аннексированном Россией Крыму. За один день 17 июня в Керчи выпала двухмесячная норма осадков.

Природные катастрофы лета 2021 в России — последствия изменения климата

Ялта*: трехмесячная норма осадков

На следующий день, 18 июня, в Ялте выпала трехмесячная норма осадков, после чего улицы и пляжи города долго расчищали от завалов.

Но на этом аномальные дожди и затопления в аннексированном Крыму не закончились: 26 июня на Ялту вылилась половина месячной нормы, 4 июля город частично вновь оказался под водой, тогда как на Бахчисарайский район обрушилась двухмесячная норма.

Но на этом аномальные дожди и затопления в аннексированном Крыму не закончились: 26 июня на Ялту вылилась половина месячной нормы, 4 июля город частично вновь оказался под водой, тогда как на Бахчисарайский район обрушилась двухмесячная норма.Природные катастрофы лета 2021 в России — последствия изменения климата

*От редакции

Крым — это украинская территория, аннексированная Россией. В данный момент полуостров контролируют российские власти, которые, как и жители Крыма, и российские туристы столкнулись с проблемой наводнений. Поэтому фотографии из Керчи и Ялты включены в фотогалерею о тех стихийных бедствиях, от которых пострадали россияне летом 2021 года.

Автор: Андрей Гурков

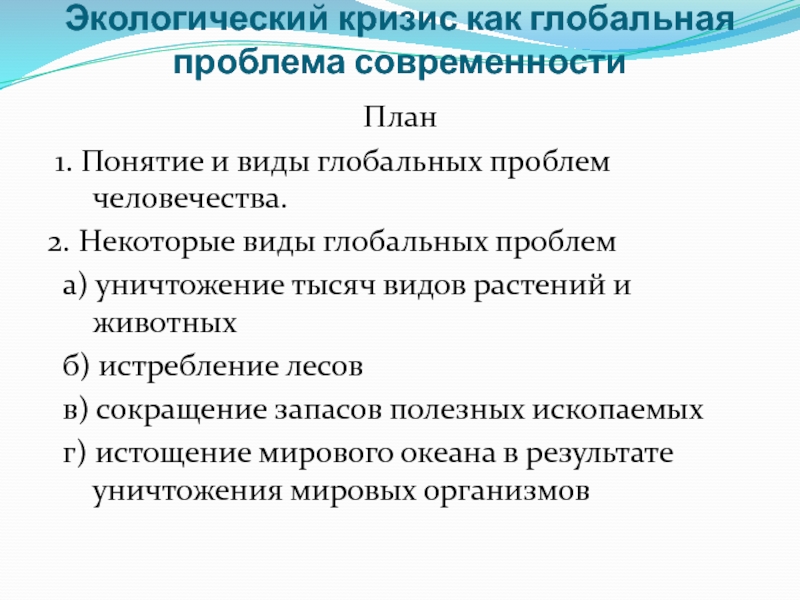

13 экологических проблем, которые все еще актуальны

Страны мира по плотности населения. Источник: Википедия

4. Истощение природных ресурсов – без развития альтернативных источников энергии не выжить

Это происходит из-за активного потребления ископаемых видов топлива. К тому же, это приводит к выбросам парниковых газов и глобальному потеплению. Так что по всему миру люди стремятся перейти на возобновляемые источнике энергии, такие как энергия солнца, ветра, биогаза и геотермальной энергии. Стоимость установки и поддержания инфраструктуры для их добычи в последние годы упала.

К тому же, это приводит к выбросам парниковых газов и глобальному потеплению. Так что по всему миру люди стремятся перейти на возобновляемые источнике энергии, такие как энергия солнца, ветра, биогаза и геотермальной энергии. Стоимость установки и поддержания инфраструктуры для их добычи в последние годы упала.

5. Утилизация отходов — необходима, но порой опасна для здоровья

К этой проблеме привело сверхпотребление ресурсов и создание пластмасс. Особенно в этом выделяются развитые страны, которые производят чрезмерное количество отходов, а потом складывают их в океанах и менее развитых странах. При этом с переработкой отходов бывают проблемы: к примеру, утилизация ядерных отходов несет огромную опасность для здоровья.

6. Потеря биоразнообразия – разрушение экосистем и исчезновение видов

Экосистемы, которым потребовались миллионы лет, чтобы достичь совершенного баланса, подвергаются опасности, когда падает численность популяции какого-то вида. Баланс природных процессов, к примеру, опыления, критически влияет на выживание экосистемы. А человеческая деятельность ставит его под угрозу. Другой пример — разрушение коралловых рифов, которые поддерживают богатую морскую жизнь.

А человеческая деятельность ставит его под угрозу. Другой пример — разрушение коралловых рифов, которые поддерживают богатую морскую жизнь.

7. Уничтожение лесов – каждый год вырубается территория, равная площади Панамы

Леса производят свежий кислород, а также помогают в регулировании температуры и осадков. В настоящее время леса занимают 30% земли, но с каждым годом все больше вырубаются — растет спрос на еду, стройматериалы и ткани. Вырубка леса просто означает превращение земельных площадей в стройплощадки для жилых и промышленных объектов.

8. Окисление океана делает моллюсков хрупкими

Это прямое воздействие чрезмерного выброса углекислого газа, 25% которого производит человек. За последние 250 лет кислотность океана увеличилась, но к 2100 году, она достигнет 150%. Такое воздействие на моллюсков и планктон подобно тому, как на людей влияет остеопороз – болезнь, которая снижает плотность костей.

9. Разрушение озонового слоя увеличивает количество заболеваний раком

Истощение озонового слоя объясняется загрязнением, вызванным хлором и бромидами, найденными в хлорфторуглеродах. Они запрещены во многих отраслях промышленности и потребительских товаров. После того, как эти токсичные газы достигают верхних слоев атмосферы, они «проедают» дыру в озоновом слое — самая большая из них находится над Антарктикой. Впрочем, есть и приятна новость: эта самая большая дыра начала затягиваться.

Они запрещены во многих отраслях промышленности и потребительских товаров. После того, как эти токсичные газы достигают верхних слоев атмосферы, они «проедают» дыру в озоновом слое — самая большая из них находится над Антарктикой. Впрочем, есть и приятна новость: эта самая большая дыра начала затягиваться.

10. Загрязнение воды еще больше усложняет проблему нехватки этого ресурса

Пока промышленность сбрасывает в реки и океаны токсичные вещества, вода становится экономическим и политическим вопросом, люди борются за этот ресурс. Один из способов получить пригодную для употребления воду – ее опреснение.

11. Кислотные дожди влияют даже на водные виды животных и растений

Они происходит из-за загрязняющих атмосферу веществ. Порой кислотные дожди случаются внезапно из-за сжигания ископаемого топлива, извержений вулканов или гниющей растительности, которая выделяет сернистый газ и оксиды азота.

12. Разрастающиеся города занимают земли, пригодные для сельского хозяйства

А еще массовая миграция населения из сел в города приводит к деградации земель, увеличению объемов перевозок и экологическим проблемам. При этом из-за постоянно растущего спроса на землю растительный и животный мир вытесняется со своих естественных сред обитания.

При этом из-за постоянно растущего спроса на землю растительный и животный мир вытесняется со своих естественных сред обитания.

13. Проблемы общественного здравоохранения напрямую связаны с экологическими

Грязная вода подвергает риску здоровье населения всего мира, угрожает качеству жизни. Реки приносят токсины, химические вещества и болезнетворные организмы. Загрязняющие воздух вещества вызывают респираторные заболевания, вроде астмы и сердечно-сосудистых проблем. А высокие температуры способствуют распространению инфекционных заболеваний.

На нашу повседневную жизнь влияет много различных факторов, в том числе государственная политика и желание придерживаться рутины. Живя «как все и всегда жили”, многие люди считают, что абсолютно не влияют на будущие поколения и среду их обитания. Пока что «зеленые» инициативы проявляют в основном крупные компании со знаменитыми названиями. А чтобы привить такие подходы среди населения, необходимо проводить широкие информационные кампании на эту тему.

Global Issues — The Borgen Project

В 21 веке мир добился больших успехов в сокращении бедности, ликвидации болезней и улучшении качества жизни для всех. Однако этот прогресс зиждется на шатком фундаменте. Текущие глобальные проблемы угрожают подорвать попытки человечества улучшить мир и нанести ущерб всему обществу.

По данным Института безопасности и устойчивого развития «Наутилус», глобальные проблемы — это те, которые потенциально затрагивают всех людей на земле, а не только большие группы людей.Точно так же решение глобальных проблем требует сотрудничества всех людей, чтобы существенно изменить статус-кво. Поскольку они представляют фундаментальный риск для общества в целом, глобальные проблемы требуют большого внимания.

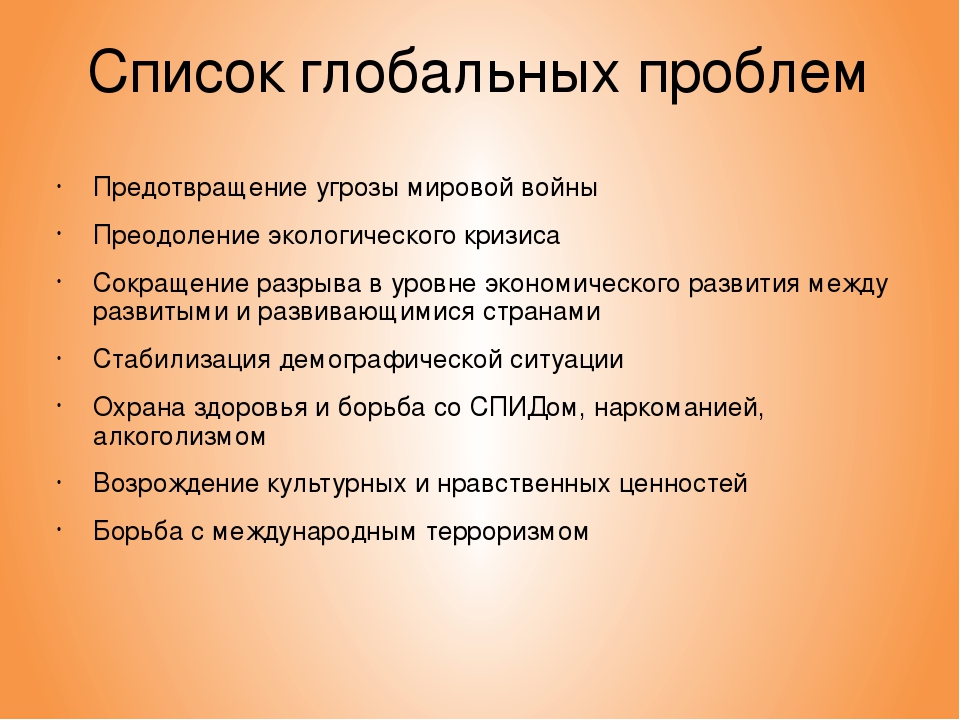

Вот только пять примеров текущих глобальных проблем. Многие из них взаимосвязаны, но любой из них может иметь серьезные последствия для всех, если его не остановить.

1. Терроризм

Международные террористические организации могут вызвать конфликт где угодно, поэтому терроризм является глобальной проблемой. Расширение нападений террористов наносит ущерб многим людям в развивающихся странах; по данным Государственного департамента США, в 2012 году в результате терактов погибло более 11 000 и было ранено 21 000 человек.

Расширение нападений террористов наносит ущерб многим людям в развивающихся странах; по данным Государственного департамента США, в 2012 году в результате терактов погибло более 11 000 и было ранено 21 000 человек.

Терроризм также имел широкомасштабные экономические последствия. Бывший посол США Фрэнсис Тейлор обнаружил, что глобальные отрасли авиаперевозок потеряли 15 миллиардов долларов, а мировые страховые отрасли потеряли 50 миллиардов долларов в результате терактов 11 сентября. Мировым правительствам необходимо будет укреплять свои отношения и продвигать демократические принципы для снижения террористических угроз.

2. Отсутствие международного трудового законодательства

Слабое международное трудовое законодательство является глобальной проблемой, поскольку оно наносит ущерб работникам развивающихся стран и экономике развитых стран. Должны существовать законы, защищающие права работников и позволяющие многонациональным фирмам вести бизнес. Всемирный банк призывает страны к сотрудничеству и укреплению трудового законодательства для предотвращения злоупотреблений и обеспечения справедливой заработной платы; в то же время законы должны способствовать созданию богатства. Без оптимальных правил мировая экономика ослабевает, а рабочие оказываются в ужасных условиях.

Без оптимальных правил мировая экономика ослабевает, а рабочие оказываются в ужасных условиях.

3. Изменение климата

Изменение климата влияет на всю окружающую среду Земли и, таким образом, является глобальной проблемой. В отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) говорится, что засухи и экстремальные погодные явления будут усиливаться во всем мире, что приведет к плохой урожайности, нехватке воды и даже к опустыниванию. Наиболее пострадавшим регионам, странам Африки к югу от Сахары и Южной Азии, будет трудно адаптироваться, поскольку ВВП на душу населения низок; миллионы людей не смогут расти или позволить себе еду и будут голодать.

Поскольку целые регионы сталкиваются с продовольственным кризисом, глобальное экономическое производство становится намного ниже, и странам приходится заботиться о голодных беженцах, спасающихся от негостеприимных условий. Чтобы не допустить ухудшения ситуации, мир должен принять более устойчивую энергетическую политику и методы управления отходами.

4. Устойчивость к антибиотикам

Устойчивость к антибиотикам — еще одна глобальная проблема, угрожающая здоровью миллионов людей и прогрессу современной медицины. В 2014 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об открытии резистентного к лекарствам штамма E.coli, стафилококк и вирусы, вызывающие пневмонию, во всем мире; также было обнаружено, что 20 процентов ранее леченных случаев туберкулеза были лекарственно-устойчивыми.

Возникновение устойчивых к антибиотикам заболеваний чрезвычайно опасно. Антибиотики, которые люди используют для лечения серьезных инфекций, перестанут действовать, и смертность от болезней увеличится. Мировому сообществу необходимо будет ввести более строгие ограничения на использование антибиотиков, чтобы обуздать лекарственную устойчивость смертельных болезней.

5. Бедность

Хотя многие из вышеперечисленных проблем усугубляют бедность во многих регионах мира, бедность сама по себе является глобальной проблемой, поскольку она приводит к социальным проблемам, затрагивающим даже самых богатых людей. По данным исследовательского сайта Poverties.org, бедность приводит к более высокому уровню преступности, большему количеству случаев злоупотребления психоактивными веществами и большей подверженности инфекционным заболеваниям. Это наносит ущерб экономической производительности и может привести к нестабильности. Бедность также связана с терроризмом. Следовательно, мир должен бороться с бедностью для решения других глобальных проблем.

По данным исследовательского сайта Poverties.org, бедность приводит к более высокому уровню преступности, большему количеству случаев злоупотребления психоактивными веществами и большей подверженности инфекционным заболеваниям. Это наносит ущерб экономической производительности и может привести к нестабильности. Бедность также связана с терроризмом. Следовательно, мир должен бороться с бедностью для решения других глобальных проблем.

Текущие глобальные проблемы в мире являются сложными, взаимосвязанными проблемами, которые требуют сосредоточенных действий для системных изменений. Любая отдельная глобальная проблема может стать кризисом с огромными экономическими и человеческими издержками.Только при тесном международном сотрудничестве мир может решить глобальные проблемы.

— Тед Раппли

Источники: Государственный департамент США 1, Государственный департамент США 2, Всемирный банк, ОЭСР, ВОЗ, Poverties, Nautilus Institute

Фото: Flickr

Вот 6 гуманитарных проблем, которые необходимо решить в 2022 году — Мир

Эта статья является частью The Davos Agenda

Петер Маурер

Президент Международного Комитета Красного Креста (МККК)

- Гуманитарные организации, такие как Красный Крест, стремятся оказывать беспристрастную и безоговорочную помощь людям, страдающим от последствий конфликта и насилия, но в повестке дня на 2022 год поднимается несколько других вопросов.

- Помимо борьбы с COVID-19 с помощью программ вакцинации, такие проблемы, как климатический кризис, особенно трудно решать в зонах конфликтов.

- Воздействие цифровых технологий, автономного оружия и киберопераций также требует срочного международного внимания — не только со стороны гуманитарной сферы, но и со стороны более широкого круга партнеров, организаций и государственных органов.

Свежевырытые кладбища и разрушенные дома усеяли пейзаж, когда я путешествовал по афганской сельской местности в сентябре прошлого года, вскоре после того, как фотографии отчаявшихся афганцев, кишащих в аэропорту Кабула, попали в заголовки мировых газет.Теперь мир знает — или должен знать, — что многие миллионы афганцев страдают от холодной и голодной зимы.

«Нам либо все равно, либо нет», — говорил я тогда своим сверстникам, и в любом случае это имеет последствия. Мы либо безоговорочно заботимся о тех, кто страдает от этого потрясения, чтобы предотвратить полный крах, либо мы откладываем помощь до тех пор, пока политические условия не будут соответствовать нашим представлениям, и наблюдаем, как миллионы людей сталкиваются с бедствием и нестабильностью.

Основой подхода Движения Красного Креста является беспристрастная и безоговорочная помощь людям, когда они в ней нуждаются, в символические моменты разрушения жизни и средств к существованию.Наряду с этой основополагающей идеей помощи тем, кто страдает от последствий конфликта и насилия, есть еще шесть вопросов, которые занимают важное место в гуманитарной повестке дня в начале 2022 года:

.1) Выстрел в руку

Неравномерная реакция мира на COVID-19 и быстрое распространение варианта Омикрон показывают, насколько мы все уязвимы, когда большие части мира не вакцинированы. Если мы хотим положить конец пандемии COVID-19, абсолютно необходимо вакцинировать людей, живущих в особенно нестабильных условиях — перемещенных, маргинализированных или задержанных, городской бедноты и тех, кто живет в условиях насилия и конфликтов.

По оценкам Международного комитета Красного Креста (МККК), более 100 миллионов человек в настоящее время проживают в районах, контролируемых негосударственными вооруженными формированиями. Вооруженные конфликты непредсказуемы и могут оставить инфраструктуру в плохом состоянии. Переговоры с вооруженными группами отнимают много времени и требуют особого внимания. Вакцинация населения в этих районах затруднена. Тем не менее, это необходимо.

Вооруженные конфликты непредсказуемы и могут оставить инфраструктуру в плохом состоянии. Переговоры с вооруженными группами отнимают много времени и требуют особого внимания. Вакцинация населения в этих районах затруднена. Тем не менее, это необходимо.

В 2022 году нам необходимо активизировать эту гуманитарную проблему: должны быть предприняты глобальные, решительные и коллективные усилия, чтобы охватить все группы населения, нуждающиеся в защите от COVID-19.

2) Борьба с опасными горячими зонами

Сочетание конфликта, изменения климата, пандемий, бедности и слабого управления является убийственным. Наши группы в Сомали недавно посетили Галгадууд, где более 300 000 человек пострадали от сильной засухи. Вдобавок к этому огромному стрессу в конце октября вспыхнули ожесточенные бои между Сомалийской национальной армией и вооруженной группой, в результате которых десятки человек погибли и около 100 000 человек были вынуждены бежать.

Девять из 10 стран, считающихся наиболее уязвимыми к изменению климата, находятся в Африке, и семь из этих девяти также затронуты вооруженным конфликтом. Я хочу, чтобы большая доля климатического финансирования выделялась на адаптацию к изменению климата в нестабильных условиях. Усилия по сокращению выбросов углерода важны, но они должны дополняться действиями, направленными на то, чтобы помочь сообществам адаптироваться к изменяющемуся климату.

Я хочу, чтобы большая доля климатического финансирования выделялась на адаптацию к изменению климата в нестабильных условиях. Усилия по сокращению выбросов углерода важны, но они должны дополняться действиями, направленными на то, чтобы помочь сообществам адаптироваться к изменяющемуся климату.

3) Поощрение технологий к переходу в

Дезинформация, дезинформация и разжигание ненависти, возможно, не новы, но использование цифровых технологий ускорило их распространение, приводя к динамике конфликтов, насилию и причинению вреда. Это причиняет физический вред за пределами цифрового пространства, например, когда разжигание ненависти в Интернете подстрекает к насилию в отношении группы меньшинств.Это гуманитарный вопрос. Психологический и социальный вред, вызванный преследованием, клеветой и запугиванием в сети/вне сети, может, в свою очередь, привести к преследованию, дискриминации или перемещению.

Должны ли Facebook, Twitter и другие технологические платформы делать больше, чтобы контролировать это? Мы так думаем, но это выходит за рамки только этих компаний. Пришло время договориться о принципах ответственного поведения: правительства, частный сектор, медиакомпании, гражданское общество и пострадавшие люди должны работать вместе для решения этих проблем.Пришло время многостороннего управления.

Пришло время договориться о принципах ответственного поведения: правительства, частный сектор, медиакомпании, гражданское общество и пострадавшие люди должны работать вместе для решения этих проблем.Пришло время многостороннего управления.

4) Поддержание человеческого контроля

Автономное оружие меняет расчеты на мировых полях сражений, выбирая и применяя силу к целям без вмешательства человека. Этот технологический скачок может изменить способ ведения войны не меньше, чем открытие пороха.

Кибероперации — еще одна область риска. Несколько государств публично признали использование киберопераций наряду с кинетическими военными операциями, а некоторые используют их вне вооруженного конфликта.Это привело к повреждению и перебоям в работе гражданских служб, включая больницы, водопроводную и электрическую инфраструктуру, а также ядерные и нефтехимические объекты. Эти инциденты служат пугающим предупреждением о возможных гуманитарных последствиях враждебных киберопераций.

Мир должен понять потенциальные разрушения, которые автономное оружие и кибероперации несут обществу. Необходим срочный и эффективный международный ответ на эти события.

5) Поддержание потока воды во время войн в последние годы

Десятилетний конфликт в Сирии нанес ущерб критически важным объектам.Производство электроэнергии в некоторых частях страны упало на 70%, а на устранение ущерба взаимозависимым ресурсам, таким как семь городских водопроводных станций страны, могут уйти годы, даже вне военного времени. Поскольку эти заводы в значительной степени стоят на коленях, все, от пекарен до моргов, переживает сбои.

Сирия далеко не уникальный случай, но это урок того, как быстро конфликт разрушает ценную инфраструктуру страны со средним уровнем дохода. Гуманитарные организации, такие как МККК, действуют на пределе своих возможностей только для того, чтобы не дать разрушиться основным услугам — водоснабжению, санитарии, электричеству, медицинским учреждениям, школам. Со временем эту гонку мы проиграем.

Со временем эту гонку мы проиграем.

Нам необходимо объединить усилия с партнерами, ресурсами и опытом за пределами гуманитарной сферы. Если эти доноры выберут критически важную инфраструктуру в качестве жизненно важной стратегической инвестиции, это поможет странам лучше прийти в себя после того, как бомбы остановятся.

6) Выход за рамки гуманизма

Гуманитарная деятельность существует для предотвращения худшего в самых уязвимых местах. Таким образом, поиск долгосрочных решений более крупных проблем требует системного подхода со стороны всего спектра организаций, которые могут помочь.

В условиях, когда огромные геополитические разломы создают нестабильность, мы обращаемся к государствам так: не тратьте время на соперничество, вместо этого сотрудничайте. Афганистан является трагическим примером. Сейчас более 22 миллионов афганцев сталкиваются с кризисным или чрезвычайным уровнем острого голода.

Не только гуманитарные организации должны взять на себя ответственность за решение этих проблем. Вот почему я уже несколько месяцев умоляю международное сообщество найти творческие решения, чтобы спасти этих людей от лишений и отчаяния.Это должно быть главной задачей на 2022 год и далее.

Вот почему я уже несколько месяцев умоляю международное сообщество найти творческие решения, чтобы спасти этих людей от лишений и отчаяния.Это должно быть главной задачей на 2022 год и далее.

Автор:

Петер Маурер, президент Международного комитета Красного Креста (МККК)

В чем коренная причина многих мировых проблем?

Примечание. Это четвертый блог из серии о том, как наши представления об истине и реальности способствуют возникновению некоторых проблем, с которыми мы сталкиваемся как отдельные личности и как общество. Я не утверждаю, что то, что я говорю, полностью «правда», потому что истина неуловима в этом сложном мире! Скорее, я предлагаю некоторые идеи, которые помогут понять эти проблемы таким образом, чтобы открыть пути для изменений и роста.

Источник: JJ Gouin/iStock

Как обсуждалось в моем предыдущем блоге, мы часто воспринимаем мир более негативным, чем он есть, из-за предвзятости к негативу. Это предубеждение показывает, что мы сверхбдительно относимся к потенциальным угрозам, потому что это помогло нашим предкам выжить. Вот почему, даже возвращаясь к началу цивилизации, всегда кажется, что это конец света, каким мы его знаем.

Это предубеждение показывает, что мы сверхбдительно относимся к потенциальным угрозам, потому что это помогло нашим предкам выжить. Вот почему, даже возвращаясь к началу цивилизации, всегда кажется, что это конец света, каким мы его знаем.

Само по себе наше негативное отношение не так уж и плохо. То, как работает естественный отбор, было необходимо, чтобы склонность к негативизму исказила то, как наши предки видели мир, чтобы они выжили как вид.Как описывает когнитивный психолог Дональд Хоффман в книге Дело против реальности: почему эволюция скрыла правду от наших глаз , фитнес побеждает реальность . То есть выживание важнее правды, поэтому в результате естественного отбора естественным образом возникают перцептивные искажения реальности, помогающие организму выживать и размножаться.

Слава богу, наши предки-гоминиды исказили реальность, потому что иначе нас бы здесь не было! Но когда мы оглядываемся на историю и видим проблемы войн, геноцида, религиозных преследований, рабства, женоненавистничества, угнетения и т. д., этот путь часто оказывается действительно трудным! Хотя со временем мы добились значительного прогресса, многие из этих проблем сохраняются и по сей день.Как ни странно, часть наших страданий, которые мы испытали и продолжаем испытывать, является побочным продуктом эволюции, которая привела нас сюда. Как это так?

д., этот путь часто оказывается действительно трудным! Хотя со временем мы добились значительного прогресса, многие из этих проблем сохраняются и по сей день.Как ни странно, часть наших страданий, которые мы испытали и продолжаем испытывать, является побочным продуктом эволюции, которая привела нас сюда. Как это так?