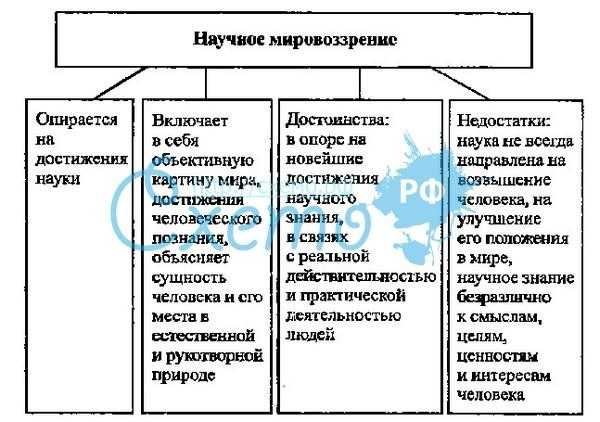

Научное мировоззрение

НАУЧНОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ — мировоззрение, ориентирующееся в своих построениях на конкретные науки как на одно из своих оснований, особенно на их содержание — как материал для обобщения и интерпретации в рамках философской онтологии (всеобщей теории бытия). Наука в ее современном понимании, как опытное (экспериментальное) теоретическое (математическое) изучение различных объектов и явлений действительности, мировоззрением, в строгом смысле этого слова, не является, так как, Во—первых, она изучает саму объективную действительность, а не отношение человека к ней (а именно эта проблема является главным вопросом всякого мировоззрения), а Во—вторых, любое мировоззрение является ценностным видом сознания, тогда как наука реализацией когнитивной сферы сознания, целью которой является получение знания о свойствах и отношениях различных объектов самих по себе. Особенно большое значение для научного мировоззрения имеет его опора на знание, получаемое в исторических, социальных и поведенческих науках, так как именно в них аккумулируется знание о реальных формах и механизмах отношения человека к действительности во всех ее сферах.

ИЛИ 28. Научное мировоззрение.

Мировоззрение-отношение к окружающему миру, не противоречащее основным принципам, опирающимся на многократно проверенные истины.

Научное мировоззрение — это мировоззрение, опирающееся на принципы и законы, многократно проверенные научным методом и подтвержденные практикой человечества в целом.

Научное мировоззрение есть создание и выражение человеческого духа; наравне с интуитивным религиозным мировоззрением, искусством, общественной и личной работой, философской мыслью или созерцанием.

Научное мировоззрение не является синонимом истины точно так же, как не являются ею и интуитивное мировоззрение, религиозные и философские системы. Все они представляют лишь подходы к ней, различные проявления человеческого духа». (В. И. Вернадский).

В основе научного мировоззрения лежит метод. Он не является лишь орудием получения знаний, но это всегда то средство, которым знание подвергается проверке.

Что есть общего и в чем различие между научным и интуитивным мировоззрением? И то и другое является результатом мышления — духовной мыслительной деятельности. Принципиальное различие заключается в том, что «Научное мировоззрение содержит истины общеобязательные для всех (в той части, где они не зависят от времени и субъективных точек зрения — совпадают с эмпирической реальностью)». (В.И.Вернадский.)

Цель науки состоит в открытии общих законов, и факты ее интересуют, в основном, в той мере, в какой они представляют собой свидетельства “за” или “против” этих законов. География и история изучают те факты, которые представляют для них интерес, но ни одна отрасль человеческого знания, по крайней мере до сих пор, не считается наукой, пока в ней не открыты какие-либо общие законы. Нужно понять, что мы могли бы жить в мире, где нет общих законов, в котором сегодня мы будем есть хлеб, а завтра — камни, в котором вода в Ниагаре иногда будет падать вверх, а не вниз, а вода в чайнике будет замерзать вместо того, чтобы закипеть. Все это будет представлять трудности, но такой мир не является логически невозможным. К счастью, наш мир иной. Поразмыслив, мы понимаем, что уже привыкли к определенного рода регулярностям, например, день и ночь, лето и зима, посевная и сбор урожая и т.п.

Однако не сразу открываемый общий закон становится достоянием науки и общеобязательным для всех.

Открытый закон проходит проверку временем и сохраняется в науке только тогда, когда ее выдерживает. Мы говорим о строгой логике фактов, о точности и универсальности научного знания, о проверке научных гипотез и утверждений экспериментальным путем, об их измерении, определении допустимых границ использования и возможных ошибках.Однако не только методом определяется и развивается научное мировоззрение. Оно развивается во взаимодействии со всеми сторонами духовной жизни человечества. Все грани духовной жизни необходимы для развития науки. Они являются ее питательной средой. Говорить о замене наукой философии или наоборот можно только в ненаучной литературе.

Прекращение деятельности человека в области искусства, религии, философии или общественной жизни может самым болезненным, угнетающим образом отразиться на науке.

Необходимо отметить и обратный процесс. Достижения науки неизбежно расширяют границы философского и религиозного сознания, раздвигают их пределы, дают возможность им глубже проникнуть в «тайники человеческого сознания»

studfiles.net

Научное мировоззрение

Существуют разные формы мировоззрения. Самыми древними считаются религия и мифология. Эти виды мировоззрений являлись фантастическим отражением действительности, которое формировалось в сознании древнего человека.

Однако есть взгляд на мир, общество, природу и все то, что окружает людей и происходит внутри каждого человека, который не приемлет предрассудков и суеверий. Научное мировоззрение всецело основывается на достижениях современных дисциплин и проникнуто методом научного исследования и познания. Этот взгляд на Вселенную и место человека в ней отражает явления и объекты так, как они существуют в реальности, без заблуждений, лжи и вымыслов. Научное мировоззрение базируется на достигнутом уровне знания во всех науках.

Существует ряд признаков, отличающих указанный взгляд на вещи от прочих взглядов.

Главным образом научное мировоззрение является объяснением фактов, осмыслением их во всей структуре понятий соответствующей научной дисциплины. Оно вскрывает закономерные и причинные связи объектов и явлений. Научное мировоззрение за случайностью усматривает необходимость, а за единичным – общее. Кроме того, оно предусматривает предвосхищение, предвидение событий, а также раскрытие дали предстоящих явлений и процессов.

Весьма значимой особенностью научного мировоззрения считается его системность. Под этим определением понимают комплекс идей, упорядоченный в соответствии с определенными теоретическими принципами.

Обобщенная система человеческих знаний о явлениях природы, отношении людей к основам природного бытия составляет научно-естественный аспект взгляда на Вселенную. Многие вопросы носят мировоззренческий характер. Например: «Каково строение и движущая сила развития материи?», «Как развивается природа – по кругу или по пути прогресса?».

Всякое мировоззрение содержит, прежде всего, определенные знания, информацию о природе, познании, общественной жизни. Взгляд на Вселенную отражает направление и характер мышления, являясь основой и духовным центром человеческой индивидуальности.

Мировоззрение научное (как и прочее) отражает способ существования личности в социуме. В этом способе содержатся жизненные позиции, идеалы, убеждения, принципы деятельности и познания. Мировоззрение является необходимым компонентом сознания человека. При этом оно не просто является одним из многих элементов. Мировоззрение – это сложная система, при которой взаимодействуют знания, убеждения, стремления, мысли и прочее. Таким образом, формируется целостное (в той или другой степени) понимание людьми самих себя и мира вокруг них.

Мировоззрение, в том числе и научное, является формированием интегральным. В нем принципиально важную роль играет комбинация его компонентов. Различные элементы сплавов в разных пропорциях дают различные результаты. В некоторой степени это свойственно и мировоззрению. В его состав входят и выполняют важные задачи обобщенные профессиональные, жизненно-практические, повседневные знания. Неотъемлемым компонентом являются и знания научные.

Необходимо отметить, что сознание непросвещенное и наивное не может располагать достаточными средствами для последовательного, четкого и рационального обоснования и объяснения своих взглядов, в связи с этим обращаясь к фантастическим мифологическим вымыслам.

Мировоззрение считается комплексной формой сознания, объединяющей различные стороны человеческого опыта. В нем осуществляется накопление опыта понимания смысловой основы жизни человека. Новые поколения при этом, приобщаясь к духовному наследию предков, современников, что-то сохраняют, а от чего-то решительно отказываются.

fb.ru

12.Основные черты и особенности научного мировоззрения Нового времени.

Эпоха гуманизма к концу XVI — началу XVIII в. переросла в ранние буржуазные революции в Нидерландах (60-70-е гг. XVI в.), в Англии (80-е гг. XVII в.), а также в восстания и освободительные движения народных масс в других странах Европы. Стало ясно, что феодальное общество находится в глубочайшем кризисе, что оно исторически изжило себя и препятствует дальнейшему общественному росту.Становление науки Нового времени тесно связано с развитием экономики. Великие научные открытия (основы теоретической механики, сформулированные Галилеем, законы Кеплера, изобретение телескопа и микроскопа и др.) расширили мировоззренческий и ментальный горизонты общества, что непосредственно сказалось на философии того времени, сделавшей громадный шаг в осмыслении мира, общества и науки. Появление в естественнонаучной области специфических методов исследования требовало синтеза и разработки общих принципов познания. Перед философами в XVII -начала XVIII в. открывается перспектива выяснения соотношения философии и других наук.На ускорение развития естествознания оказало влияние применение машин в производстве, изобретение часов, мельницы обусловило развитие теории равномерных движений, учения о трении, об измерении величины движущей силы и т. п.

В XVII в. появились новые социальные институты: светские учебные заведения, научные общества, обсерватории, академии, где велись кропотливые исследовательские работы.

Поскольку стержнем естествознания была механика и тесно связанное с ней усовершенствование техники, то закономерно стало формирование понятия механизма как методологической основы естественнонаучного и философского исследования. Достигнув, наряду с математикой, крупных успехов, механика породила на свет эксперимент и наблюдение как систематический метод исследования, привела к изобретению множества технических приборов и инструментов. Еще одним крупным достижением того времени было начавшееся изучение электрических и магнитных явлений. Результатом стало оформление физики в качестве современной науки.Развитие точных и естественных наук непосредственно послужило толчком для мощного скачка философской мысли. Философия развивалась в тесной связи с науками. Это обусловило создание всеобъемлющих философских систем Гоббсом, Декартом, Спинозой, Лейбницем, Бэконом, разработку теории познания, где образовались два направления: сенсуализм и рационализм.

13.Британская общественная мысль

В Англии ввиду традиций, которые восходят к гораздо более далеким временам, чем период промышленной революции, абстрактная теория никогда не играла такой важной роли, как в Европе, и соответственно общественная наука и практическая политика никогда не были полностью разделены.До тех пор, пока внешние обстоятельства оставались подходящими, английской буржуазии именно благодаря этим методам на протяжении большей части трех столетий удавалось идти своим путем без насильственных коллизий, которые пришлось испытать ее коллегам за границей. С 1850 по 1880 год английская буржуазия фактически встречала весьма незначительную оппозицию со стороны рабочего класса.

Цеховые профсоюзы — инженеров, рабочих деревообделочной промышленности и т. п., которые были первыми профсоюзами, сформировавшимися после крушения чартизма (1848), — самоустранились от постановки политических вопросов, лишь вообще поддерживая либерализм, и сосредоточили свое внимание на борьбе за повышение заработной платы и улучшение условий труда. Профсоюзы принимали экономический строй в том виде, в каком он существовал, требуя лишь справедливой доли продукта за свой труд. Пока Англия продолжала быть мастерской мира, эта доля оставалась достаточно большой, чтобы помешать английским рабочим следовать примеру континентальных рабочих, которых захватывало влияние марксистской социал — демократии или анархо — синдикализма.Социализм начал изучаться и пропагандироваться рабочими и интеллигентами.В 1893 году была создана Независимая рабочая партия во главе с Кейром Гарди, более похожая на организацию рабочего класса. Она ставила своей — целью избрание в парламент кандидатов от рабочего класса на основе программы «обеспечения коллективной собственности на все средства производства, распределения и обмена», далеко превосходящей то, что ныне слывет за социализм в кругах лейбористской партии. Тем не менее ее политика оставалась по существу реформистской, отвергающей любое допущение революции.

studfiles.net

ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ — СИСТЕМА УРОКОВ ПО ОСНОВАМ ФИЛОСОФИИ — ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 10 КЛАСС — конспекты уроков — План урока — Конспект урока — Планы уроков

СИСТЕМА УРОКОВ ПО ОСНОВАМ ФИЛОСОФИИ

УРОК 3

ТЕМА. ОСОБЕННОСТИ НАУЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Цель: раскрыть понятие «научное мировоззрение» и его особенности; воспитывать у учащихся уважение к различных типов мировоззрения; развивать умение анализировать факты и делать выводы.

Тип урока: комбинированный.

Форма проведения: конференция.

Оборудование: мультимедийное оборудование.

Ход урока

I. Организационный момент

II. Мотивация учебной деятельности

Учитель. На предыдущих уроках мы розглядували понятие сознания и религиозного мировоззрения. Они перекликаются с материалом, который сегодня нам необходимо будет изучить во время ведения нашей конференции. А тема ее сложная и многогранная: «Особенности научного мировоззрения». Что же именно мы понимаем, когда говорим о научное мировоззрение, чем он отличается от религиозного, его особенности — вот те ключевые вопросы, которые встанут перед нами во время урока.

III. Конференция

Лекция «мир современной науки»

Чтобы постичь мир во всей его целостности, человек должен отвечать ему. Для этого ей нужно мобилизовать все свои сущностные способности и свойства. Мировоззрение — это не только «обзор» мира, а нечто гораздо большее и существеннее. Мировоззрение представляет собой определенный образ мира, также и определенную проекцию на мир человеческих переживаний, стремлений, ожиданий. Вместе с тем это некоторое усилие, определенная мобилизация внутренних ресурсов человека, побуждения и привлечения ее к миру.

Это последнее является очень важным для характеристики мировоззрения. Он является не столько воспроизведением мира как такового, сколько мобилизационной программой относительно включения человека в отношения с миром. Наличие в мировоззрении этого настановчого, направляющего начала придает ему духовно-практического характера. Относительно мира и самого человека мировоззрение выступает как духовно-практический способ их освоения. Образ мира и самообраз человека, возникшие на почве знания, корректируются, а то и трансформируются в рамках мировоззрения благодаря оценкам и ценностным установкам, наиболее общими из которых являются принципы. Поэтому мировоззренческое обобщение, которое придает завершенности и целостности мировоззренческой модели мира, представляет собой мышление не по логике объективного знания, а по логике постулатов и принципов.

Таким образом, мировоззрение представляет собой осуществляемый в процессе духовно-практического освоения мира синтез образа мира, самообразу человека, ее самопроекції на мир и самоопределение в мире. Это придает ему признаков человеческого самосознания. Но, в отличие от индивидуальной или групповой самосознания, которая легко поддается влиянию при определенных жизненных ситуаций, мировоззрение представляет собой довольно устойчивое образование. Это самосознание человека, четко сориентированной в мире. Но постоянства и прочности позиции человека в мире предоставляет связь ее с другими людьми, обязательная включенность ее к миру социальному. Итак, мировоззрение представляет собой общественную форму самосознания человека.

Современная наука направляет свои усилия на то, чтобы сформировать целостное мировоззрение человека на базе различных знаний. Какие же науки сегодня являются наиболее актуальными в отношении формирования мировоззрения современного человека?

Выступления учащихся

Ученики выступают с сообщениями о развитии научных знаний в различных отраслях.

Научное мировоззрение

Научное мировоззрение — целостная система научных, философских, политических, нравственных, правовых, эстетических понятий, взглядов, убеждений и чувств, которые определяют отношение человека к окружающей действительности и самой себя.

Его основу составляют взгляды и убеждения, сформировавшиеся на базе знаний о природе и обществе и превратились во внутреннюю позицию личности.

Взгляды — принятые человеком в качестве достоверных идеи, знания, теоретические концепции, предположения, объясняющие явления природы и общества, являются ориентирами в поведении, деятельности, отношениях.

Убеждение — психическое состояние личности, который характеризуется устойчивыми взглядами, уверенностью в правильности собственных мыслей, взглядов, это совокупность знаний, идей, концепций, теорий, гипотез, в которые человек верит как в истину.

Неотъемлемой частью убеждений человека являются его чувства. Воплощение мировоззренческих убеждений в жизни, их отстаивание и защита человек переживает эмоционально.

Важный элемент мировоззрения — теоретическое мышление — способность анализировать, синтезировать, сравнивать, делать выводы. Оно дает возможность творчески осмысливать знания, расширять кругозор. Составляющей мировоззрения является также воля человека, сознательная саморегуляция человеком своего поведения и деятельности, регулирующая функция мозга, заключающаяся в способности активно достигать сознательно поставленной цели, преодолевая внешние и внутренние препятствия. Реализуя мировоззренческие идеи в практической деятельности, человек проявляет волевые качества (целеустремленность, решительность, принципиальность, самообладание).

Что же характерно для научного мировоззрения?

Особенности научного мировоззрения

Для научного мировоззрения характерно правильное понимание прошлого и современного мира.

Научная картина мира — это система представлений о наиболее общие законы строения и развития Вселенной и его отдельных частей. Она в определенной степени становится элементом мировоззрения каждого человека, ведь каждый хочет составить определенное представление о том, «откуда взялся мир», «как появилась жизнь на Земле». На основе научных данных о тенденциях развития явлений природы можно предвидеть их в будущем (так, астрономы определяют, когда произойдет следующее затмение Солнца, ученые-геофизики — землетрясения).

Научное мировоззрение проявляется в поведении человека и определяется оптимальным усвоением понятий, законов, теорий, готовностью отстаивать свои идеалы, взгляды, убежденностью в ежедневном поведении и деятельности.

Акцентируя внимание на определяющей роли мировоззрения в поведении человека, В. Сухомлинский писал: «Убеждение — это не только осознание человеком истинности мировоззренческих и нравственных понятий, но и личная ее готовность действовать согласно этих правил и понятий. Убежденность мы наблюдаем тогда, когда деятельность человека мотивируется мировоззрением, когда истинность того или иного понятия не только не вызывает у человека сомнений, но и формирует его субъективное состояние, ее личное отношение к истине».

Сосуществование религиозного и научного мировоззрения

С научным сосуществует религиозное мировоззрение.

Профессор П. Щербань так определяет место научного и религиозного мировоззрений в системе воспитания: «Однако, есть ли Бог, или его нет — это не проблема педагогики. Бог существует для тех, кто верит в Него. Главное назначение научного мировоззрения — ответить на вопрос: «Который есть мир?», а религиозного — «Как жить в мире?» Поэтому лучше было бы, если бы они не враждовали между собой. Религия обращается к чувствам людей и в этом подобна искусству. А потому следует избавиться от пренебрежительного отношения к религии и вместе с тем не спешить отказываться от материалистических убеждений… Что же до дискуссий на мировоззренческие темы, то они были и будут, но полезными станут только в случае уважительного отношения к оппоненту. Вполне может случиться, что взгляды оппонентов не столько противоречат, сколько дополняют друг друга».

Как школа и учителя должны формировать научное мировоззрение учащихся?

Большие возможности для формирования научного мировоззрения заложен в учебном процессе в школе. Каждая наука изучает закономерности явлений определенной области объективного мира, и, соответственно, каждый учебный предмет вносит свой вклад в формирование научного мировоззрения учащихся. Предметы естественнонаучного цикла способствуют формированию системы понятий о явлениях и процессах природы, о ее закономерности, развивают активное преобразовательное отношение к природе. Во время изучения гуманитарных, общественных дисциплин учащиеся ознакомятся с этапами развития человеческих цивилизаций, сущностью явлений, которые в них происходили.

Изучение родного языка и литературы, истории своего народа, географии родной страны, способствует формированию у них идеалов, взглядов на развитие общества, пониманию ими смысла жизни людей, определению цели деятельности, направленности своего поведения.

Поскольку мировоззрение является системой научных, политических, философских, правовых, эстетических, нравственных понятий, взглядов и убеждений, определяющих отношение человека к окружающей среде и собственно к себе, то каждый учебный предмет — составляющая единого целого в его формировании. Учитель может успешно формировать мировоззрение учащихся лишь при условии, что он хорошо знает не только свой предмет, но и смежные учебные дисциплины и поддерживает в процессе обучения межпредметные связи. Это позволяет раскрыть научную картину мира, показать его единство. Ведь сформировать научное мировоззрение учащихся в целом, средствами одного учебного предмета невозможно.

В процессе изучения дисциплин естественнонаучного цикла раскрывают естественно-научную картину мира; общественные науки показывают закономерности общественного развития; во время трудового и производственного обучения учащиеся знакомятся с развитием экономики и производственных отношений и др. Усвоение совокупности всех этих предметов способствует формированию целостного научного мировоззрения.

Преобразования знаний на мировоззренческие взгляды и убеждения тесно связано с формированием у учащихся системы отношений к окружающей среде и к себе. Правильное отношение к ним формируется в ситуациях, когда индивид действует определенным образом. Поэтому в процессе формирования мировоззрения учителя создают условия, в которых ученик мог бы проявить свое отношение к событиям, явлениям, о которых идет речь, не побоялся дать им принципиальную оценку, высказать свое мнение. Это способствует формированию единства слова и дела, мировоззрения и поведения, активной жизненной позиции.

В формировании мировоззрения важно использовать философский смысл, традиции, обычаи и обряды народного календаря как источники глубокого осмысления учащимися экологических, нравственных и эстетических проблем. В народном понимании неоценимое воспитательное значение имеют народные философские идеи о безграничности мира, вечность жизни и его постоянное обновление, цикличность природных явлений (солнце как источник жизни, земля как кормилица всего живого), а также прогностическая функция народного календаря («Венца вокруг Солнца — на дождь», «Небо над лесом посинело — будет тепло», «Звезды прыгают — на мороз», «Дождь на троицу — будут большие достатки» и др.). Материалы народного календаря используют на уроках народоведения, родного языка, литературы, географии, физики, астрономии, в многогранной внеклассной и внешкольной работе.

Соответствующую роль в формировании научного мировоззрения учащихся играет внеклассная воспитательная работа. Воспитательные мероприятия обогащают их мировоззренческими понятиями, представлениями, идеями, теориями, способствуя формированию взглядов и убеждений.

IV. Итоги урока

Дискуссия «Какое мировоззрение лучше?»

V. Домашнее задание

Подготовить «Советы учителю по формированию у учащихся научного мировоззрения».

schooled.ru

понятие и формы :: BusinessMan.ru

Ориентация в жизни, рефлексия, поступки и поведение человека определяются мировоззрением. Это довольно сложное философское понятие, которое охватывает психологическую, когнитивную, логическую и социальную сферы существования человека. Разные науки по-своему определяют это явление, философия стремится объединить все существующие подходы, создавая интегральное понятие.

Понятие мировоззрения

Сознание человека имеет сложную структуру, базовую часть которой составляет мировоззрение. Основные виды мировоззрения формируются по мере становления личности и являются ее неотъемлемой частью наравне с характером. Оно есть концентрированные представления личности о мире, ее опыт, когнитивный запас.

Мировоззрение – это обобщающая категория, обозначающая в философии обретение человеком теоретической основы в представлениях о жизни. В него включаются результаты осмысления личностью глобальных вопросов бытия: о смысле жизни, о понятии счастья, о том, что такое добро и зло, что есть истина и т. п. Это самые общие принципы существования отдельного человека.

Признаки мировоззрения

При этом мировоззрение, несмотря на ярко выраженный субъективный характер, имеет исторический и социальный аспекты, поэтому данное явление выступает приметой человеческого вида в целом и имеет объективные, обобщенные признаки. Главная характеристика мировоззрения – его целостность, оно представляет собой сложнейшее образование, является формой общественного и индивидуального человеческого сознания. Также оно характеризуется обобщенностью, так как из опыта человек делает универсальные выводы, объясняя мироздание.

Структура

Так как мировоззрение – сложное образование, то в нем выделяется несколько уровней, как минимум их два: это виды мировоззрений теоретического и практического порядка. Первые – результат абстрактного осмысления самых общих принципов существования мира, который обычно образуется в ходе обучения, философского и научного познания, вторые – это сформировавшиеся стихийно представления о порядке вещей в мире, они обусловлены индивидуальным опытом. Компонентами структуры мировоззрений являются знания, интересы, стремления, принципы, идеалы, стереотипы, нормы, верования.

Мировоззрение, его виды и формы являются результатом осмысления человеком окружающей действительности. Основными структурными элементами выступают мировосприятие и миропонимание как реализация двух базовых способов освоения действительности.

Мировосприятие – итог познания при помощи органов чувств, восприятия и эмоций. Миропонимание – результат логического, рационального осмысления фактов объективного и субъективного миров.

Сложный процесс формирования

Человек не получает от рождения все виды мировоззрений, они могут только формироваться прижизненно. Социализация напрямую связана с формированием мировоззрения. Когда человек начинает задаваться общечеловеческими и философскими вопросами, тогда и начинает складываться мировоззрение. Это сложный процесс, который протекает в нескольких плоскостях одновременно. Человек накапливает опыт и знания, у него формируются интересы и умения, все это станет компонентами мировоззрения.

Главной точкой в формировании мировоззрения является поиск своего места в обществе, здесь важную роль играют самооценка и направленность личности. Постепенно система оценок мира и себя в нем закрепляется и переходит в разряд убеждений и представлений, которые и составляют основу мировоззрения.

Процесс формирования мировоззрения долгий, а возможно, даже бесконечный. Начинается он в детстве, когда закладываются базовые жизненные представления и формируются стереотипы. В юности появляется система принципов, которые будут основанием для поступков человека, и в зрелом возрасте происходит кристаллизация мировоззрения, его осознание и коррекция. Этот процесс может длиться всю жизнь. Важную роль играет образование. Разнообразные пути и виды формирования мировоззрения приводят к тому, что оно принимает многочисленные формы и варианты.

Традиционные виды мировоззрений

Широкий взгляд на мир – это есть мировоззрение, оно на первых этапах может складываться стихийно, исходя из жизненного опыта, но обычно подвергается социальным факторам воздействия, в первую очередь важнейшее влияние оказывает семья.

Традиционно принято выделять такие виды мировоззрений как обыденное, философское, научное, историческое, религиозное, мифологическое. Также есть попытки выделить типы по различным основаниям, например, оптимистическое и пессимистическое мировоззрение, рациональное и интуитивное, системное и хаотическое, эстетическое. Таких примеров может быть бесчисленное множество.

Мифологическое мировоззрение

Первобытное осознание и освоение мира принимало разные формы и виды, мировоззрение человека формировалось на их основе. Мифологическим представлениям о мире характерны синкретизм и метафорическая форма. Они в нерасчлененном виде сочетают верования, знания, убеждения. Именно поэтому из мифов в свое время выросли наука, религия, философия.

Мифологическое мировосприятие строится на непосредственном переживании, человек не мог еще во времена становления проникнуть вглубь вещей, но ему требовались ответы на вопросы бытия, и он создает систему объяснений, которую облекает в мифопоэтическую форму.

Мифологическому мировоззрению в меньшей степени характерны знания, в большей степени — представления и верования. Оно отражает непреодолимую зависимость человека от сил природы. Мифологические представления происходят из первобытной древности, но они не исчезают из жизни современного человека — социальная мифология с успехом использует простейшие объяснительные механизмы и сегодня. Каждый из нас в своем индивидуальном развитии проходит стадию мифологического познания, и элементы мифологического мировоззрения актуальны в любую историческую эпоху.

Религиозное мировоззрение

На смену мифологическому миропониманию приходит религиозная картина мира. У них много общего, но религиозное мировоззрение – это более высокая стадия развития человека. Если мифологическое базировалось только на сенсорных образах и выражалось в мироощущении, то религиозное добавляет к чувственному восприятию логическое познание.

Основная форма существования религиозного мировоззрения – вера, именно на ней базируется картина мира верующего. Она дает человеку ответы на основные вопросы бытия, опираясь не только на эмоции, но и на логику. Религиозное мировоззрение уже содержит идеологический компонент, устанавливает причинно-следственные связи между явлениями, поступками людей и миром.

Основные виды религиозного мировоззрения — иудаизм, ислам, христианство, буддизм — воплощают разные картины мира и идеалы. Религия, в отличие от мифа, не только объясняет мир, но и диктует определенные поведенческие правила. Религиозная картина мира содержит нравственные идеалы и нормы, это мировоззрение уже строится в ходе ответов на вопросы о смысле жизни и о месте и значении отдельного человека в мире.

Центральное место в религиозном мировоззрении занимает персона и идея Бога, он выступает источником всех явлений и главным объяснительным аргументом. Человеку предлагается единственная форма реализации религиозности – это вера, то есть, несмотря на наличие логики в религиозных текстах, все-таки строится картина мира верующего на эмоциях и интуиции.

Историческое мировоззрение

Человечество в процессе развития претерпевает существенные изменения в мироощущении и миропонимании. В связи с этим можно говорить о мировоззрении различных исторических эпох, которые связаны с доминирующим взглядом на мир. Так, античность – это время господства эстетических и философских идеалов. Именно они являются главным ориентиром человека в восприятии мира.

В средние века господствует религиозное мировоззрение, именно вера становится источником миропонимания и ответов на главные вопросы. В Новое время базой для формирования мировоззрения становится научная картина мира, естественные науки отвечают на главные вопросы бытия в русле своих открытий и гипотез.

19-й век – это время становления многополярной картины, параллельно существует несколько философских и научных концепций, которые становятся для людей главным идеологическим принципом. В 20-м веке мозаичность мировоззрений только нарастает, а сегодня можно увидеть, что они формируются на различных основаниях — от мифологических до научных.

Обыденное мировоззрение

Самым простым видом мировоззрения является обыденное, которое объединяет представления о повседневной жизни. Это часть сознания, которая напрямую вытекает из опыта человека. Она формируется на основе чувственно-эмоционального восприятия мира.

Основной источник представлений обыденного мировоззрения – участие в практической деятельности, трудовая и социальная активность. Человек наблюдает за окружающей действительностью: природой, другими людьми, за собой. Он устанавливает закономерности, которые и становятся исходными положениями обыденного мировоззрения. Часто его еще называют здравым смыслом. Характерная черта обыденного мировоззрения – традиционность. Сегодня за его формирование в первую очередь ответственны СМИ, а основная форма существования – стереотипы. Нередко оно реализуется в виде суеверий, так как основывается на представлениях, передаваемых из поколения в поколение, не всегда подтверждаемых наукой или практикой.

Философское мировоззрение

Размышления о смысле жизни, об основаниях бытия и предназначении человека приводят нас к возникновению философского мировоззрения. Оно постоянно развивается и расширяется, как и любое теоретическое знание, обогащается все новыми размышлениями. Характерной чертой философского мировоззрения, в отличие от мифологического и религиозного, является базирование на знании. Философия исходит из объективных знаний о мире, но интерпретирует их через субъективный метод – рефлексию. Также философской рефлексии свойственно опираться на законы логики, оперируя при этом своими категориями и понятиями. Философскому мировоззрению характерна систематичность, вместо чувственного переживания ведущим методом познания является размышление.

Философское мировоззрение прошло три эволюционных стадии становления:

- космоцентризм, когда велись поиски ответа на вопросы о возникновении мироздания;

- теоцентризм, первопричиной всего сущего признается Бог;

- антропоцентризм, когда на первое место выходят проблемы человека, этот этап длится со времен эпохи Возрождения и доныне.

Основные виды философского мировоззрения: идеализм и материализм. Они возникли еще на заре человечества. Идеалистическое мировоззрение главным началом мира считает идеальное: духовные, мыслительные, психические явления. Материализм, напротив, первичным началом именует материю, то есть вещи, предметы и тела. Таким образом, философия не только осмысляет вопросы о месте человека на Земле и его значимости, но и размышляет о первоисточниках мира.

Также выделяют другие виды мировоззрения в философии: агностицизм, скептицизм, и более частные: позитивизм, иррационализм и рационализм, экзистенциализм и другие.

Научное мировоззрение

В ходе развития человеческой мысли появляются новые виды мировоззрения. Научное объяснение мира представлено в виде общих знаний о его организации и структуре. Оно стремится отвечать на главные вопросы бытия обоснованно и рационально.

Отличительные признаки научного мировоззрения: системность и целостность, базирование на логике, а не на вере или чувстве. Оно основывается исключительно на знаниях, причем проверенных и подтвержденных, или на логических гипотезах. Научное мировоззрение отвечает на вопросы о закономерностях существования объективного мира, но, в отличие от других видов, не размышляет об отношении к ним.

Так как мировоззрение всегда реализуется в виде ценностей и жизненных ориентиров, наука создает когнитивный запас, который становится базой для поведения.

businessman.ru

Укажите характерные особенности научного и обыденного мировоззрений.

Обыденное мировоззрение опирается на здравый смысл и житейский опыт. Такое мировоззрение оформляется стихийно, в процессе житейского опыта и его сложно представить в чистом виде. Как правило, человек формирует свои взгляды на мир, опираясь на четкие и стройные системы мифологии, религии, науки.

Главная особенность обыденного мировоззрения – его фрагментарность, эклектичность, и бессистемность, поскольку этот тип мировоззрения основан на абстракциях I уровня.

В реальности все вещи и явления действительно конкретны, т.е. обладают целостностью всех присущих им свойств и взаимосвязей.

Речь (слово), как уже отмечалось выше, всегда в той или иной мере абстрагируется от конкретного, и фиксирует лишь некоторую часть конкретного: слово «яблоко» абстрагируется от гнилых, несъедобных, горьких, черных (бывают и такие) яблок, подразумевая только «норму», свойственную этому фрукту. Вместе с тем, в некоторых случаях абстрагирование от конкретной целостности воспринимаемого осуществляется непоследовательно и бессистемно. Именно таким путем и формируются абстракции I уровня: определение «зеленые яблоки», может быть дано не по цвету, а по критерию пригодности в пищу, но это значение будет проявлено в тексте не через логическую дефиницию, а посредством так называемого «контекста», т. е. значения понятия, задаваемого «общим смыслом речевого высказывания».

Для того чтобы перейти к абстрагированию II уровня, т. е. к логически точным речевым высказываниям, контекст которых не поясняет, а закрепляет значения лексем, необходимо научиться процедурам логического анализа и синтеза понятий. У большинства людей этот навык формируется неосознаваемым образом, особенно в том случае, если категориальное мышление является типичным для данной культуры.

Научное мировоззрение основано на объективных знаниях и представляет собой современный этап развития философского мировоззрения. Последние несколько столетий наука все дальше отходила от «туманной» философии в попытке достичь точного знания. Однако в итоге она далеко отошла и от человека с его потребностями: результатом научной деятельности является не только полезная продукция, но и оружие массового поражения, непредсказуемые биотехнологии, приемы манипулирования массами и т.д.

Для научного мировоззрения характерны следующие особенности:

ü рациональная обоснованность;

ü частичность;

ü не универсальность.

Первая особенность вытекает из того, что научное мировоззрение является обобщением научных знаний.

Производство же последних осуществляется на основе принципа научной рациональности. Указанный принцип регулирует специфические способы обоснования знания — эмпирические, логические, конвенциональные.

Эмпирическое обоснование опирается на фактуальную основу, оно связано с обращением к данным наблюдения, измерения, к экспериментальному контролю за получаемым знанием. Логическое обоснование есть выводимость по правилам логики одних знаний из других, истинность которых уже доказана. Конвенциональный аспект рациональности вытекает из условно принимаемых в данной научной теории исходных допущений и определений.

Частичность научного мировоззрения обусловлена тем обстоятельством, что оно включает в себя не все элементы мировоззренческого сознания, а лишь некоторые, например, «картину мира», но практически не предполагает смысловой жизненной тематики.

Что касается не универсальности, то речь идет о том, что никакая научная картина мира в принципе не может быть метафизической в том смысле, в каком этот термин употребляет Хайдеггер, т. е. быть моделью мира как целого, мира как Универсума. Чаще всего мы имеем дело с естественнонаучной картиной мира, отражающей и обобщающей конкретный уровень развития естествознания.

15. Опишите идеалистическую диалектику как основу теории познания Гегеля.

Величайшая роль принадлежит Гегелю в разработке проблем диалектики. Он дал наиболее полное учение о диалектическом развитии как качественном изменении, движении от низших форм к высшим, переход старого в новое, превращение каждого явления в свою противоположность. Он подчеркнул взаимосвязь между всеми процессами в мире.

Правда, Гегель разработал идеалистическую форму диалектики: он рассматривает диалектику категорий, их связи и переливы друг в друга, развитие «чистой мысли» – абсолютной идеи. Он понимает развитие как самодвижение, как саморазвитие, происходящее на основе взаимопроникновения противоположностей: поскольку явление противоречиво, оно обладает движением и развитием. У него каждое понятие находится во внутренней необходимой связи со всеми остальными: понятия и категории взаимно переходят друг в друга. Так, возможность в процессе развития превращается в действительность, количество – в качество, причина – в следствие и обратно. Он подчеркивает единство противоположных категорий – формы и содержания, сущности и явления, случайности и необходимости, причины и следствия и т. п.

Он показал внутреннюю противоречивость, взаимопроникновения и переходы таких «парных категорий». Для него категории и по форме и по содержанию не нуждаются в чувственно воспринимаемом материале: они как чистые мысли и ступени развития абсолютной идеи сами по себе содержательны и поэтому составляют сущность вещей. Раскрывая диалектику категорий как чистых мыслей, будучи убежденным в тождестве бытия и мышления, Гегель считал, что излагаемая им диалектика категорий проявляется во всех явлениях мира: она всеобща, существует не только для философского сознания, ибо «то, о чем в ней идет речь, мы уже находим также и в каждом обыденном сознании и во всеобщем опыте. Все, что нас окружает, может быть рассматриваемо как образец диалектики».

Гегель создал фактически непревзойденную до сих пор систему категорий диалектики. Определения категорий поражают своей точностью, лаконичностью и глубиной. Он дает такие определения, которыми мы можем воспользоваться и сегодня: «результат есть снятое противоречие», «качество есть определенно сущее», «мера – это качественное количество или количественное качество», «действительность – единство сущности и существования», «случайность – то, что не имеет причину в самом себе, а имеет в чем-то другом» и др.

Категории у Гегеля плавно и органично переходят друг в друга. Он видит связь таких категорий, как сущность, содержание, общее, необходимое, закон, или таких, как явление, форма,единичное,случайное.

Гегелю принадлежит открытие основных законов диалектики: закона количественно-качественных изменений, закона взаимопроникновения противоположностей и закона отрицания отрицания. Через диалектику категорий он рассматривает механизм действия основных законов диалектики. Вещь есть то, что она есть благодаря своему качеству. Теряя качество, вещь перестает быть сама собой, данной определенностью. Количество – это внешняя для бытия определенность, характеризует бытие со стороны числа. Дом, говорил Гегель, остается тем, что он есть, независимо от того, будет ли он больше или меньше, так же как и красное остается красным, будет ли оно светлее или темнее[96]. Подчеркивая всеобщий характер закона количественно-качественных и качественно-количественных изменений, Гегель показал его своеобразные проявления в каждом отдельном случае.

Другой закон – взаимопроникновение противоположностей – позволил Гегелю обосновать идею саморазвития, ибо в единстве и борьбе противоположностей он видит основной источник развития. Гегель гениально угадал в противоречиях мышления, в диалектике понятий противоречия вещей и их диалектику.

Наконец, закон отрицания отрицания. В нем Гегель видел не только поступательное развитие абсолютной идеи, но и каждой отдельной вещи. По Гегелю, мысль в форме тезиса вначале полагается, а затем как антитезис противополагается самой себе и, наконец, сменяется синтезирующей высшей мыслью. Гегель рассматривает природу диалектического отрицания, суть которого состоит не в сплошном, тотальном отрицании, а в удержании положительного из отрицаемого.

Гегель ввел диалектику в процесс познания. Для него истина – это процесс, а не раз и навсегда данный, абсолютно правильный ответ. Теория познания у Гегеля совпадает с историей познания: каждая из исторических ступеней познания, развития науки дает «картину абсолютного», но еще ограниченную, неполную. Каждая следующая ступень богаче и конкретней предыдущей. Она сохраняет в себе все богатство предшествующего содержания и отрицает предыдущую ступень, но так, что не теряет ничего ценного из нее, «обогащает и сгущает в себе все приобретенное». Таким образом, Гегель разрабатывает диалектику абсолютной и относительной истины.

Интересен и такой момент диалектики: совпадение диалектики, логики и теории познания. По Гегелю, логика категорий – это и диалектика их, которая в свою очередь дает возможность обнаружения сущности, закона, необходимости и т. п. Перед нами настоящее пиршество диалектики! Обращение к изучению диалектики Гегеля обогащает, способствует развитию теоретического творческого мышления, содействует генерации самостоятельных идей.

Противоречие между методом и системой. Триумфальное шествие гегелевской философии, начавшееся при жизни философа, не прекратилось и после его смерти. Последователи Гегеля образовали два направления: левогегельянство и правогегельянство. Первые обратили внимание на гегелевский диалектический метод и использовали его для критики христианства; вторых больше привлекала философская система объективного идеализма. Ф. Энгельс в работе «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии» показал, что левогегельянцы и правогегельянцы не уяснили до конца значения философии Гегеля, они не увидели противоречия между его философской системой и диалектическим методом. Левогегельянцы, хотя и приняли диалектику Гегеля, все же остались в плену его идеализма.

Система Гегеля представляла своего рода законченную философскую систему. Уже этими своими чертами она детерминировала ограниченность диалектики. Провозглашенная Гегелем идея всеобщего и непрекращающегося развития в его системе полностью не реализовывалась, ибо, как отмечалось выше, развитие абсолютной идеи завершалось Прусским государством и гегелевской философией.

Философская система Гегеля содержит мысль о начале и конце развития абсолютной идеи, что противоречит диалектической идее развития как вечного и бесконечного. К тому же, когда Гегель вел речь о материи, он подходил к ее развитию не диалектически: не видел ее развития во времени, ибо полагал, что все, что происходит в природе, есть результат материализации идеи или ее отчуждения.

Гегелевский диалектический метод оказался обращенным в прошлое, так как был подчинен требованиям философской системы, которая отражала путь, уже пройденный человечеством: настоящее у Гегеля оказалось конечной ступенью развития абсолютной идеи.

Эти противоречия были сняты К. Марксом и Ф. Энгельсом, когда они осуществили преодоление гегелевского объективного идеализма и разработали новую форму диалектики – материалистическую диалектику. Однако в дальнейшем произошла такая догматизация марксизма, которая, как и в гегелевской философской системе, вела к утверждению мысли о «вершине» философского знания. Но теперь уже в форме философии марксизма, которой единственно был приписан статус науки, что якобы отличает философию марксизма от всей предшествующей философской мысли.

cyberpedia.su

Основные черты и особенности научного мировоззрения Нового Времени — История социологии — Каталог статей

Эпоха гуманизма к концу XVI — началу XVIII в. переросла в ранние буржуазные революции в Нидерландах (60-70-е гг. XVI в.), в Англии (80-е гг. XVII в.), а также в восстания и освободительные движения народных масс в других странах Европы. Стало ясно, что феодальное общество находится в глубочайшем кризисе, что оно исторически изжило себя и препятствует дальнейшему общественному росту.Становление науки Нового времени тесно связано с развитием экономики. Великие научные открытия (основы теоретической механики, сформулированные Галилеем, законы Кеплера, изобретение телескопа и микроскопа и др.) расширили мировоззренческий и ментальный горизонты общества, что непосредственно сказалось на философии того времени, сделавшей громадный шаг в осмыслении мира, общества и науки. Появление в естественнонаучной области специфических методов исследования требовало синтеза и разработки общих принципов познания. Перед философами в XVII -начала XVIII в. открывается перспектива выяснения соотношения философии и других наук.

После коперниковского переворота в науке стремительно разрабатывались математические и экспериментальные методы исследования природы, шло комплексное накопление фактического материала и его систематизация.

На ускорение развития естествознания оказало влияние применение машин в производстве, изобретение часов, мельницы обусловило развитие теории равномерных движений, учения о трении, об измерении величины движущей силы и т. п.

В XVII в. появились новые социальные институты: светские учебные заведения, научные общества, обсерватории, академии, где велись кропотливые исследовательские работы.

Поскольку стержнем естествознания была механика и тесно связанное с ней усовершенствование техники, то закономерно стало формирование понятия механизма как методологической основы естественнонаучного и философского исследования. Достигнув, наряду с математикой, крупных успехов, механика породила на свет эксперимент и наблюдение как систематический метод исследования, привела к изобретению множества технических приборов и инструментов. Еще одним крупным достижением того времени было начавшееся изучение электрических и магнитных явлений. Результатом стало оформление физики в качестве современной науки.

Быстро развивались ботаника, зоология, был введен термин «клетка», складывались основы анатомии человеческого тела, физиологии, химии. Мощный импульс для своего развития химия получила благодаря изысканиям Роберта Бойля (1627—1691), поставившего проблему исследования состава тел посредством химического анализа, в результате чего начало формироваться понятие «химический элемент».

Перед философией встала задача обобщения естественнонаучных открытий в единую картину мира и разработки теории познания.

О теснейшей связи философии и естествознания известно немало; наука оказывает влияние на формирование философских концепций, а философские теории — на развитие науки. Ярким последователем этого стал гениальный датский физик Нильс Бор, довольно долго выбиравший между философией и физикой. Еще одним ярчайшим примером может служить Исаак Ньютон (1643-1727), фундаментальное влияние которого на развитие естествознания, равно как и на мировоззрение своей эпохи, трудно переоценить.

Согласно Ньютоновой механике Вселенная состоит из отдельных дискретных взаимно тяготеющих тел; движение этих тел носит строго детерминированный, механический характер и совершается в абсолютно пустом пространстве, которое является необходимым условием для существования материального мира; физический мир и его законы неизменны. Отвечая на вопрос: как могла быть приведена в движение Солнечная система, Ньютон не указывает никакой материальной причины и источника такого движения. Он уверен, что некогда оно было сообщено планетам «кем-то извне» в виде «первоначального толчка», и это с неизбежностью приводит его к теологическому способу мышления. По собственному признанию Ньютона, создавая «трактат, он все время имел в виду такие принципы, которые приемлемы для верующего человека». Так, начиная с механики, Ньютон заканчивает постулатом «Божественного первотолчка».

Для знаменитого философа и создателя аналитической геометрии Репе Декарта (1569-1650) как для ученого образ абсолютно детерминированного мира, отличного от мира человеческих страстей и аффектов, обладает чрезвычайной нравственной ценностью. Более того, лишь представив человеческую жизнь чем-то вроде механизма, он смог представить себе людское бытие осмысленным и целесообразным.

Анализ науки XVII—XVIII вв. позволил Ф. Энгельсу заключить, что она характеризуется в первую очередь выработкой своеобразного общего мировоззрения, центром которого является представление об абсолютной неизменности природы.

Последователи Ньютона и Декарта трактовали все природные процессы как механические. Классическим примером стремления объяснить все явления природы с помощью механики служат труды французского математика и астронома Пьера Симона Лапласа (1749— 1827). Он выдвинул сходную с Кантом космогоническую гипотезу (идею о развитии Солнечной системы из первоначальной туманности) и, следуя ньютоновскому принципу «Физика, берегись метафизики!», стремился очистить научное мышление от философской метафизики. Лаплас беззаветно верил в разум и стремился объяснить мир без ссылок на трансцендентные причины.

Несомненно, многие мировоззренческие взгляды того времени формировались под прямым воздействием естествознания как «результата свободного рационального исследования» природы. В возможность свободного исследования верили, на него опирались, его оспаривали. Само же развитие естествознания и неразрывно связанной с ним философии свидетельствует о том, что узловым моментом эпохи было стремление к познанию закономерностей объективного материального мира с целью создания логических категорий и законов, объясняющих строение и функции живой и неживой природы. Механицизм во многом предопределил теоретико-мировоззренческий базис и установки первых социологов, о чем свидетельствует история становления и развития социологии.

socialengec.ucoz.ru