3. Исторические источники и их классификация.

Смысл истории состоит именно в ее достоверности, поэтому история как наука, основывается на точно установленных фактах. Эти факты извлекаются из исторических источников

Исторические источники– это свидетельства о прошлом,

— весь комплекс документов и предметов материальной культуры, непосредственно отразивших исторический процесс, запечатлевших отдельные факты и свершившиеся события.

В исторической науке существуют различные подходы к классификации источников

В исторической науке существует четыре категории (типа) источников:

вещественные,

письменные,

изобразительные (изобразительно-графические, изобразительно-художественные, изобразительно-натуральные)

фонические.

Иными словами, в качестве исторических источников могут использоваться памятники архитектуры, предметы быта прошлого, широкий спектр письменных документов, картины, гравюры, схемы, чертежи, звуковые записи и многое другое. Не бывает “плохих” или “хороших” типов источников. Они могут обладать лишь различной степенью достоверности (надежности) и информированности.

В наст.вр. выделяют 7 основных групп историч.источников:

1) письменные, 2) вещественные, 3) устные, 4) этнографические, 5) лингвистические, 6) фотокинодокументы, 7) фонодокументы.

Например, письменные источники включают летописи, законодательные акты, материалы делопроизводства, протоколы, договоры, дневники, мемуары, переписку и др Самыми важными источниками служат и служили летописи. Самая ранняя из дошедших до нас — ПВЛ (Нестор, Киев, 12 век). Также не забудьте на экзме упомянуть про всякие тоже супер-пупер значимые документы типа Соборного уложения, Судебника и т.п

Условность предлагаемой классификации (как, впрочем, и всякой классификации) очевидна. При обозначении объекта соответствующего класса отмечается лишь существенный в данном случае признак сходства и признается несущественным — опять-таки лишь в данном случае — характер их различий. Все письменные источники, например, могут ведь одновременно рассматриваться как вещественные и классифицироваться по признаку материала, на котором дошли записи, по признаку материала или орудия, которым сделаны записи, и т. д. Условное разделение даже письменных и иных подтипов словесных источников: публичное выступление общественного деятеля может восприниматься в наши дни и как письменный источник, напечатанный в газете, и как разговорная речь, непосредственно услышанная или воспринятая в передаче радиодиктором, и даже как изобразительный и поведенческий источник, если с ней знакомимся по телепередаче, и т. д.

4. Основные этапы развития науки. Место истории в системе наук.

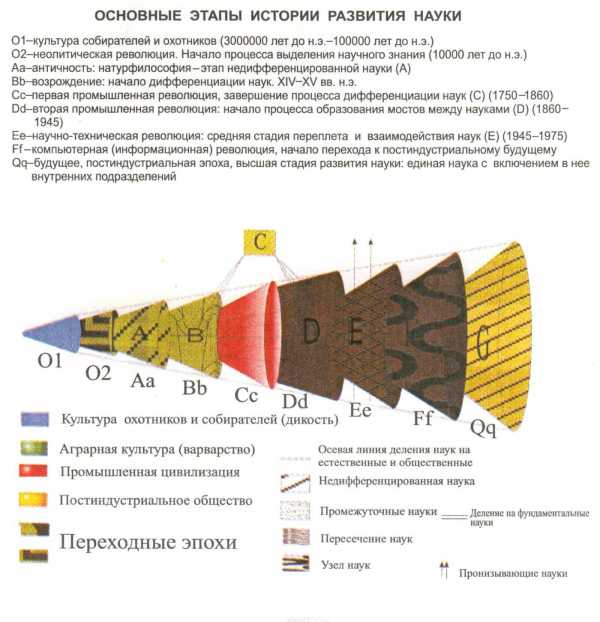

Историческая наука в своем развитии прошла целый ряд этапов, которые в целом отражают и повторяют развитие науки в истории человечества. Сравним развитие науки с лучом света. Этот образ помогает понять, как менялась общая структура научного знания и его классификация, а также наглядно увидеть те ключевые моменты истории, которые приводили к смене общезначимых научных парадигм, т.е. к смене научного представления о мире в целом, изменению методов и методологии науки.

Также как и луч света у своего истока, знания древнейших людей носили узкий характер. Добывание знаний было одним из важнейших условий выживания первобытного человека. В эти времена «дикости» были сделаны научные открытия, повлиявшие на судьбы человечества ничуть ни в меньшей степени, чем изобретение автомобиля или космических спутников.

Ч

Возникновение науки, как правило, связывается с периодом древнейших цивилизаций и, в первую очередь, с Античностью. В этот период, т.е. с 1 тысячелетия до н.э и вплоть до V века нашей эры наука выделяется вслед за военным делом и религией в самостоятельную отрасль чедовеческой деятельности. Первой наукой являлась философия, точнее, натурфилософия.

Натурфилософия открывает этап недифференцированной науки, науки соединяющей в себе черты искусства (прежде всего художественной литературы и эстетики), черты естествознания и собственно философию. Однако внутри единой науки уже просматриваются черты будущих отдельных наук.

Отцом истории считается Геродот (V век до нашей эры) в труде которого мы находим сведения по естествознанию, географии, этнографии, литературе (то есть то, к чему стремятся современные историки), но в центре повествования находится предыстория и история греко-персидских войн. У Геродота были великие предшественники, в первую очередь, Гомер и безымянные создатели древнегреческих мифов. Не случайно первая книга труда Геродота называется «Клио» по имени древнегреческой богини истории.

Расцвет античной историографии связан с именами Фукидида, Саллюстия, Полибия, заложившего основы понятия «всемирная история»; Тацита, в работах которого мы находим первые сведения о славянах и, конечно же, Плутарха, «жизнеописания» которого и сегодня читаются с удовольствием и детьми, и взрослыми.

В средние века недифференцированный этап развития науки продолжался. Только теперь центрами развития науки стали не школы и кружки натурфилософов, а монастыри, с ХII-ХIII веков – университеты, носящие, как и вся средневековая культура теологический (религиозный) характер. Многое из достижений периода античности было утрачено. Только Византия являлась хранителем и продолжателем античного наследия, соединяя его как с утвердившимся христианством, так и достижениями, в первую очередь в математике, арабского Востока.

В историографии окончательно утверждается хронологический подход. Меняется и сам календарь, за точку отсчета принимаются библейские события: рождение Христа в католичестве, создание мира в православии. Анналы, хроники, летописи стали главной формой исторических произведений.

Идея провиденциализма в соответствии с которой ход истории предопределен богом оставляла историкам лишь одну задачу: выделение лишь внешней связи событий и явлений в их хронологической последовательности. Главное внимание уделялось истории войн, житиям святых и правителей.

Этап дифференцированной науки открывает эпоха Возрождения. Луч «науки» как бы распадается на отдельные отрасли фундаментального научного знания. Эпоха Возрождения начала процесс формирования того мышления, которое мы сегодня называем научным. Изобретение Гуттенбергом печатного станка в середине ХV в. дало простор распространению научных знаний.

К концу эпохи Возрождения наука окончательно разделились вначале на две большие группы: естественные – науки о природе; и гуманитарные – науки о человеке и человеческом обществе. К началу ХУIII века из прикладного знания окончательно оформляется группа точных наук.

В историографии эпохи Возрождения хронологический подход остается традиционно господствующим, но его характер резко меняется. Теологическая основа и провиденциализм отходят на задний план. Быстрыми темпами развивается светская гуманистическая историография. Историки-гуманисты ищут объяснение истории в ней самой и деятельности людей, оставив бога в покое. Н. Макиавелли явился основоположником новой политической истории, поставив вопросы ответственности «государей» перед народом и государством. Достоверность исторических знаний теперь определяется ее доказательностью. Начинает развиваться критика исторических источников (Л.Валла), зачатки археологии.

Ренессанс утвердил в хронологическом подходе к истории новую трехчленную периодизацию: древняя, средняя и новая история (взамен пятичленной периодизации божьих царств).

В ХVI – ХVII веках интенсивно менялось мировоззрение человека. Реформация изменила характер религии: человек сам стал отвечать за себя и перед богом и перед другими людьми. Церковь была лишена многих своих привилегий. Священники теперь были призваны служить людям, а не только богу. Рационалисты ХVII века поставили вопрос о естественной истории и «системе естественнного права народов», разрабатывают теорию общественного договора по которому люди добровольно отказываются от своих прав в пользу общества.

В современной западной историографии основоположником новой исторической науки считают Джамбатиста Вико, профессора риторики Неаполитанского университета. Вико пошел дальше рационалистов, считая что история имеет собственные законы, которые наука может открыть. Он считал что история народов проходит три основных цикла после периода предыстории: Век богов (господство языческой религии), Век героев (период аристократических республик, когда аристократия была убеждена в своем природном превосходстве над плебеями) и Век Людей (период правления народных республик и монархий). За этими тремя циклами по Вико опять начинается век варварства и новые циклы, но они проходят уже на более высоком уровне. Таким образом Вико предвосхитил философию истории Г.В.Ф. Гегеля с его знаменитой диалектической спиралью.

XVIII век назван веком Просвещения, т.е. веком, в течение которого было изменено мировоззрение и миропонимание, и мироощущение человека. Теория общественного договора получила новое звучание в теории и практике «просвещенного абсолютизма».

На рубеже XVIII-XIX вв. на смену ученым энциклопедистам приходят специалисты в отдельных областях науки. Век XIX идет под знаком узкой специализации, создания узкоспециализированных школ, выработки даже своеобразного, характерного только для данной науки языка, экспериментальной и теоретической базы.

Именно в XIX в. наряду с другими науками, наукой в современном понятии этого слова, становиться и историческая наука. История из разновидности труда литературного, в основном занимавшаяся составлением хронологии описанием деятельности монархов, политических и военных деятелей превращается в труд научный. В этот период историки стремятся найти и обосновать те основные факторы, которые определяют характер исторического прогресса и регресса, выявить законы исторического развития и дать периодизацию истории, как отдельных государств, так и всего человеческого общества. При этом историки начинают опираться на данные выделившихся из истории исторических наук, таких как археология, этнография. А также на данные новых философских наук антропологию, с конца XIX начала XX в. – социология, культурология, психология, ряда естественных и точных наук, биология, физиология, статистика, математическое моделирование и многих других.

В XIX в. возникают различные исторические школы, которые различные факторы считают решающими в истории: географические, антропологические или расовые, национальные. На рубеже ХУIII-ХIХ веков больших успехов добивается политическая экономия, что связано было с первой промышленной революцией и утверждением буржуазного общества. Возникают различные социальные и экономические теории в историографии. В середине ХIХ века возникает марксизм, в котором решающим фактором развития считается уровень развития производительных сил и классовая борьба. Утверждается формационный подход к истории.

В конце ХIХ века дифференциация наук начинает заменяться их интеграцией. При этом интеграция идет, как это ни парадоксально звучит, через углубляющуюся дифференциацию. Появляются науки переходного характера, своеобразные мостики между уже сложившимися фундаментальными науками, которые по мере своего развития все более отдалялись друг от друга. (Ситуацию в науке конца девятнадцатого века прекрасно определил Козьма Прутков: “Специалист подобен флюсу – полнота его одностороння”). В результате начавшейся интеграции разрывы между фундаментальными науками стали закрываться.

В середине ХХ века интеграция наук приобретает новое направление: возникают как бы «стержневые» науки, которые пронизывают не только родственные фундаментальные науки, но и науки далеко стоящие друг от друга, как фундаментальные, так и прикладные. Наиболее ярким примером таких наук является кибернетика.

studfiles.net

1.Сущность и значение исторического знания. Исторический источник.

Историческая наука (история) может рассматриваться 1) как форма общественного сознания, 2) как социальный институт.

С точки зрения формы общественного сознания историческая наука представляет собой, во-первых, один из способов познания мира, которому свойственны специфические методы, во-вторых, область научного знания о процессах и закономерностях развития.

Среди других форм общественного сознания выделяется и историческое сознание, т.е. совокупность идей, взглядов, представлений, чувств, настроений, отражающих восприятие и оценку прошлого во всем его многообразии[1].

При рассмотрении исторической науки как социального института на первый план выходят другие ее составные: институты исторической науки (исторические общественные организации, Академия Наук), группы ученых (востоковеды, медиевисты, ученые ленинградской школы), система исторического образования (средняя школа – исторический факультет университета – аспирантура) и т.п.

Историческое познание – форма отражения исторической действительности. Существуют различные уровни познания – мышление, эмпирическое, теоретическое.

На первом уровне (этапе) познания, историк изучает различные источники для выявления в них фактов.

Методы реконструктивного познания разнообразны и включают в себя как методы конкретно-проблемного (специально-исторического) исследования, так и методы обще-научного исторического исследования.

Основной задачей исторического познания является получение знания, которое зафиксировано в источнике, а также на получение нового знания, которое в нем непосредственно не зафиксировано.

К специально-историческим методам относятся:

— условно-документоведческий и грамматически-дипломатический методы, т.е. методы членения текста на составные элементы, применяются для изучения делопроизводства и делопроизводственных документов.

— методы текстологии. Так, например, логический анализ текста позволяет интерпретировать различные «темные» места, выявить противоречия в документе, существующие лакуны и т.п. Применение этих методов дает возможность выявить недостающие (уничтоженные) документы, реконструировать различные события.

— историко-политический анализ позволяет сопоставить сведения различных источников, воссоздать обстоятельства политической борьбы, породившие документы, конкретизировать состав участников, принявших тот или иной акт.

Есть и другие специальные методы исторического анализа и синтеза.

К методам общеисторического научного исследования относятся:

— Историко-генетический (ретроспективный) метод позволяет показать причинно-следственные связи и закономерности развития исторического события (явления, структуры). Он заключается в последовательном проникновении в прошлое с целью выявления причин каких-либо фактов, событий, явлений. Историко-генетический метод применяется и для выявления соотношения субъективного, личностного фактора в историческом развитии и объективных факторов (логики политической борьбы, экономического развития и т.п.).

— проблемно-хронологический метод предполагает расчленение широких тем на ряд узких проблем, каждая из которых рассматривается в хронологической последовательности. Этот метод используется как при изучении материала (на первой стадии анализа, совместно с методами систематизации и классифицирования), так и при его компоновке и изложении внутри текста работы по истории.

Методы эмпирического исторического познания относятся к методам общеисторического исследования:

— историко-сравнительный метод (в сочетании с методом отождествления, аналогии как логической основы этого метода) позволяет выявить как общие, так и особенные черты в развитии разных событий, явлений, структур.

— историко-типологический метод позволяет упорядочить предметы изучения по качественно различным типам (классам) на основе присущих им существенных признаков. Типологизация по форме является разновидностью классификации, но позволяет выявить существенные признаки предмета. Основой метода является понимание взаимосвязи единичного, особенного, общего и всеобщего в историческом процессе.

— метод периодизации позволяет выделить ряд этапов в развитии различных общественных, социальных явлений. Критерии периодизации в каждом случае могут выдвигаться различные.

— структурно-диахронный метод направлен на изучение разновременных исторических процессов. Применение этого метода позволяет выявить продолжительность, частоту различных событий, а также динамику развития различных элементов сложной системы.

Понятие «историческая теория» до сих пор является спорным и неустоявшимся в научной и философской литературе. И все-таки, историческими теориями являются те, которые 1) фиксируют различия в системах, 2) указывают на переходы от системы одного качества к другой (например, закон развития общественно-исторических формаций), 3) теории, содержащие законы исторической науки[2].

К методам теоретического познания может быть отнесен метод моделирования (хотя он не является собственно историческим).

Историческое знание – проверенный практикой и обоснованный логикой результат процесса исторического познания действительности, адекватное ее отражение в сознании человека в виде представлений, понятий, суждений, теорий.

Историческое знание условно можно разделить (по способам познания) на три уровня[3].

1) реконструктивное знание — фиксация исторических фактов в хронологической последовательности, — формируемое в процессе реконструктивной деятельности историка. В ходе этой деятельности (как правило, с применением специальных исторических методов – текстологических, дипломатических, источниковедческих, историографических и т.п.) историк устанавливает исторические факты. Реконструктивное знание, реконструктивная картина прошлого создается в виде нарратива (рассказа, повествования) или же в виде таблиц, схем.

2) эмпирическое историческое знание — знание о регулярностях и взаимосвязях между различными фактами, явлениями, процессами — является результатом обработки реконструктивного. Его целью является выяснение повторяемости в процессе исторического развития. В ходе такого исследования историк устанавливает факты более высокого уровня – эмпирические (открытые регулярности – сходные признаки процессов, типологию явлений и т.п.).

3) теоретическое историческое знание — знание о типологии и повторяемости, регулярности фактов, явлений, процессов, структур — объясняет эмпирические факты в ходе теоретического познания. Задачей теоретического знания является формулирование теории, т.е. выявление законов исторического развития (но не функционирования. Так, например, политология изучает законы функционирования государственных институтов, а история – законы их развития. Экономика изучает законы функционирования экономических систем, а история – законы их развития. И т.п.). Функцией исторической теории является объяснение регулярностей исторического процесса, моделирование его развития.

Иногда место теории может занимать идеологическая конструкция, но это не имеет отношения к науке.

Поскольку историческое познание и знание являются формами социального сознания, то их функции (т.е. задачи, методы и результаты) социально обусловлены. К функциям исторического познания относят[4]:

— потребность формирования социального самосознания,

— удовлетворение потребности в социальном воспитании,

— потребности в политической деятельности и самой политики,

— потребности объяснения, предвидения и предсказания будущего.

Методология исторического исследования является объектом внимания как историков, так и философов[5]. Слово методология обозначает учение (понятие) о системе принципов и способов организации и построения теоретической и практической деятельности.

В российской историографии сложилась понимание методологии как

— описание объекта и предметов (различных сторон объекта) исторического исследования,

— выяснение цели изучения,

— постановки проблем и задач,

— раскрытие источников поставленных задач,

— историографическое обоснование задач исследования,

— описание инструментария (методов, процедур установления знания),

— описание самого знания, т.е. дефиниций, используемых в исследовании.

Необходимо отметить, что в современной западной историографии понятие «методологии» замыкается или на «техническом» применении методов, или на «философии истории»[6].

Понятие исторического источника, их классификация.

Историческим источником называется любой документ, привлеченный для познания действительности. Документ, который содержит в себе информацию о прошлом, но не используется историком, не является для последнего источником (информации)[7].

Классификация – распределение предметов какого-либо рода на взаимосвязанные классы согласно наиболее существенным признакам, присущим предметам данного рода и отличающим их от предметов других родов, при этом каждый класс занимает в получившийся системе определенное постоянное место и делится на подклассы. Правильно составленная классификация отражает закономерности развития классифицируемых объектов, глубоко вскрывает связи между ними и служит основой для обобщающих выводов и прогнозов[8].

В исторической науке существуют различные подходы к классификации источников[9].

1) выделение категорий исторических источников по методам и формам отражения действительности:

— вещественные

— письменные,

— изобразительные (изобразительно-художественные, изобразительно-графические, изобразительно-натуральные),

— фонические.

Эта классификация позволяет определить общие методы решения проблем, возникающих при анализе и использовании каждой группы источников.

2) видовая классификация, в основе которой лежит определенная функция воздействия источника на те или иные сферы общественных отношений. Видовая классификация дает возможность выявить и проследить эволюцию источников.

Так, источники периода феодализма можно разделить на

1) Публично-правовые акты:

А) договорного вида – международные договоры с Х в., княжеские договоры с XII в. и т.п.

Б) договорно-законодательнеого вида — жалованные грамоты с XII в, кормленые грамоты с XIV в., акты земских соборов с 1566 г. и т.п.

В) судебно-процессуального вида – с XV в.

И т.п.

2) Частные акты:

А) договорного вида – акты на землю с XII в. акты на движимое имущество с XIII в., денежные акты с XVI в., акты трудового найма с XVII в. и проч.

Б) распорядительного вида – письма приказчикам, инструкции об управлении имением с XVII в.

3) делопроизводственные документы – распорядительного вида, докладного вида, протокольного вида, отчетного вида,

4) частные письма.

№ 2 Тема особого пути развития России в науке и общественно-политической мысли. Зарождение политических идей в России относится к периоду объединения восточнославянских племен под властью киевского князя. Формирование древнерусского государства и укрепление княжеской власти потребовали обоснования их божественного характера. Древнерусское государство было раннефеодальным, в нем сохранялись свободные общинники, процесс образования классов не был завершен. Важную роль продолжали играть вечевые традиции. Не случайно поэтому божественный характер княжеской власти объяснялся ссылками на привычные патриархальные, общинные ценности, в которых отношения князя и его подданных воспринимались как отношения отца и сыновей. Так, в «Молении Даниила Заточника» (XII — XIII века) подчеркивалось, что князь должен быть заботящимся отцом, как «вода мати рыбам». В то же время божественный характер княжеской власти органично переплетался с идеей ответственности князя перед народом. Еще в своих «Поучениях» Владимир Мономах, правивший в Киевской Руси с 1113 по 1125 г.г., наставлял князей быть праведными и ответственными за авторитет собственной власти. В «Поучениях» были представлены черты идеального правителя: князь должен быть милосердным, мужественным и сильным воином, мудрым, соблюдать законы. Следовательно, начальный период развития политической мысли в России (XI — XV века) характеризовался наличием некоторых общих черт, присущих также процессу становления западных политических учений. Во-первых, первоначально политическая мысль не была самостоятельной, а растворена в религиозных и обыденных представлениях. В образе княжеской власти присутствовали как мифологические и религиозные черты — непогрешимость, абсолютность, правосудность, обосновывавшие ее божественный характер, так и мирские черты, порожденные общинным укладом жизни.Во-вторых, после принятия христианства на Руси в 988 году политическая мысль вплоть до XIX века развивалась в недрах религиозного, православного мировоззрения. (В западных странах освобождение политической мысли от религиозного влияния завершилось уже в XVI веке.).В-третьих, и на Западе, и в России политическая мысль выполняла четко выраженную практическую функцию: она реагировала на потребности практики в наилучших формах правления, во властных институтах, способных обеспечить гражданский мир и согласие.Однако содержание тех выводов, к которым приходили мыслители России и Запада относительно идеальных форм государства, было различным, что объясняется спецификой социокультурных сред (совокупностью ценностей, идеалов, верований, представлений), в которых развивались политические идеи. На Западе политическая мысль ориентировалась на защиту интересов самостоятельного индивида, гражданского общества, ограничения всевластия государства в лице монарха. В России политические учения обосновывали приоритет прежде всего интересов государства, общины, а не личности.В период Московского государства, особенно при Иване Грозном (1533 — 1584), происходила концентрация политического могущества, утверждалась неограниченная власть монарха. Политические же идеи обосновывали необходимость этих процессов, важность для монарха иметь сильный характер. Однако появлялись и иные обоснования неизбежности сильной царской власти Так, писатель-публицист И. Пересветов (XVI век) видел в централизованном государстве и сильном монархе средство преодоления материального оскудения государства и ослабления военного могущества страны. Вину за это он возложил на бояр, которые, по его словам, «не заботятся о государстве, а лишь и богатеют, и ленивеют, а царство оску-жают». Условие величия государства, по И. Пересветову, — сильная неограниченная власть, опирающаяся на служилое дворянство. Предложенные им политические реформы и были впоследствии реализованы Иваном Грозным.Единственным критиком процесса концентрации абсолютной власти в руках монарха и необходимости сословного представительства был советник Ивана Грозного князь Андрей Курбский (XVI век), сбежавший в Литву. «Царь, аще и почтен царством, — поучал он царя, — должен искать доброго и полезного совета не токмо у советников, но и у всенародных человек».

№3 Факторы самобытности русской истории.

Историки — представители трех подходов к проблеме особенностей русской истории признают воздействие на развитие России неких мощных факторов (причин, условий) , которыми обусловливается значительное отличие истории России от истории западных обществ. Что же это за условия? В отечественной и зарубежной историографии обычно выделяются четыре фактора, определивших особенности (отсталость, задержку, самобытность, своеобразие) русской истории:

1) природно-климатический;

2) геополитический;

3) конфессиональный (религиозный) ;

4) социальной организации.

В отечественной и мировой историографии существуют три основные точкизрения на проблему особенностей русской истории. Сторонники первой из них, придерживающиеся концепции однолинейности мировой истории, считают, что все страны и народы, в том числе Россия и русская нация, проходят в своей эволюции одни и те же, общие для всех стадии, движутся по одному, общему для всех пути. Те или иные особенности российской истории трактуются представителями этой Школы как проявления отсталости России и русских. Эта точка зрения характерна в первую очередь для исторической публицистики западнического, в том числе догматизированно-марксистского, направления. Историки-профессионалы, исходящие из той же методологической посылки, как правило, избегают использовать применительно к, истории России понятие «отсталость» , предпочитая другой термин – «задержка» движения русской истории; соответственно центр исследований переносится ими на выявление причин, замедливших ход исторической эволюции России. Сторонники второго подхода к изучению русской истории исходят из концепции многолинейности исторического развития. Они полагают, что история человечества состоит из историй целого ряда самобытных цивилизаций, каждая из которых преимущественно развивает (развивала) какую-либо одну (или специфическое сочетание нескольких) сторону человеческой природы, эволюционирует по своему собственному пути; одной из таких цивилизаций является русская (славянская) цивилизация.

№ 4 Два центра образования восточнославянского государства: Киев и Новгород. Норманнизм и антинорманнизм.

Двумя центрами образования древнерусского государства стали города Киев и Новгород, вокруг которых объединились восточнославянские племена, северные и южные. В 9 веке обе эти группы объединились в единое древнерусское государство, вошедшее в историю как Русь. Для справки: Определение «древнерусский» не связано с общепринятым в историографии делением древности и Средневековья в Европе по середине I тыс. н.э. Применительно к Руси оно обычно используется для обозначения так называемого «домонгольского» периода IX — середины XIII веков, чтобы отличить эту эпоху от следующих периодов русской истории.Среди гипотез образования Древнерусского государства, существуют две основные. Норманнская теория опирается на Повесть временных лет XII века и многочисленные западноевропейские и византийские источники. Так, согласно им, государственность на Русь была привнесена извне варягами — братьями Рюриком, Синеусом и Трувором в 862 году. В 862 согласно «Повести Временных лет», славянские и финно-угорские племена призвали на княжение варягов. В 862 (дата приблизительна, как и вся ранняя хронология Летописи) варяги, дружинники Рюрика Аскольд и Дир, плывшие в Константинополь, стремясь установить полный контроль над важнейшим торговым путем «из варяг в греки», устанавливают свою власть над Киевом. Но, и история Новгорода прямо и опосредованно связана с варягами. Кто такие варяги? В IX веке во всей Европе и, в частности, на территории восточных славян действовали норманны, или варяги (варанги), как звали их византийцы и славяне. Они появились в Восточной Европе как пираты и торговцы. Рюрик навязал жителям Новгорода «услуги» по их защите от внешних врагов. Братья Рюрика: Синеус обосновался в качестве князя на Белом озере (ныне Белозерск Вологодской области), а другой брат Трувор — в Изборске (недалеко от Пскова). Преемник Рюрика — новгородский князь Олег (879-912) спустился по Днепру до Киева и овладел им. С этого времени Киев становится «матерью городов русских», центром Киевского государства. Это событие, согласно летописной хронологии, произошло в 882 году. Другая, антинорманская теория опирается на концепции невозможности привнесения государственности извне, на идее возникновения государства как этапа внутреннего развития общества. Обосновал эту теорию в русской историографии Михаил Ломоносов. Кроме того, существуют различные точки зрения на происхождение самих варягов. Учёные, относимые к норманистам, считали их скандинавами (обычно шведами), часть антинорманнистов, начиная с Ломоносова, предлагает их происхождение из западнославянских земель. Существуют и промежуточные версии локализации — в Финляндии, Пруссии, другой части Прибалтики. Проблема этнической принадлежности варягов независима от вопроса возникновения государственности.На данный момент в научном сообществе преобладает точка зрения, согласно которой жёсткое противопоставление «норманнизма» и «антинорманнизма» во многом политизировано, т.е, обусловлено политическими взглядами, позициями, симпатиями тех или иных ученых.Предпосылки исконной государственности у восточных славян не отрицались ни Миллером, ни Шлёцером, ни Карамзиным, а внешнее (скандинавское или иное) происхождение правящей династии — широко распространённый в Средневековье феномен, никак не доказывающий неспособности народа к созданию государства или, конкретнее, института монархии. Вопросы о том, был ли Рюрик реальным историческим лицом, каково происхождение летописных варягов, связан ли с ними этноним (а затем и название государства) Русь, продолжают оставаться дискуссионными в современной российской исторической науке. Западные историки в целом следуют концепции норманизма.

№ 5 Первые государства в Европе в раннесредневековый период и в годы раздробленности.

Х-ХII вв. раннесредневековые государства в Западной и Центральной Европе переживают два важнейших процесса: феодальную раздробленность и бурный экономический рост. Для Руси начала ХII в. также характерны технико-экономический и культурный подъем и распад единого государства на отдельные уделы. Наступил более чем двухсотлетний период раздробленности Руси. К середине ХII в. образовалось 15 княжеств, к началу ХIII в. их было уже 50, а в ХIV в. — 250. Уже в ХII в. можно выделить три основных района: юг и юго-запад, где возвысилось Галицко-Волынское княжество; северо-восток с Ростово-Суздальским (впоследствии Владимиро-Суздальское) княжеством; северо-запад с Новгородской феодальной республикой. Почти все ставшие самостоятельными княжества, кроме Новгородской и Псковской феодальных республик унаследовали политический строй Киевской Руси. Внешнеполитическое положение удельных княжеств было сложным. Постоянными противниками новгородцев были шведы и ливонские немцы, неоднократно пытавшиеся подчинить себе Новгород, но потерпевшие сокрушительное поражение в 1240 и 1242 гг. от князя Александра Ярославича. Галицко-Волынское княжество вело изнурительные войны с Венгрией, Польшей и Литвой. Наибольшую жизнеспособность обнаружило Владимиро-Суздальское княжество, ставшее ядром нового Русского государства. ХIII век стал переломным для многих государств. Но если в Западной Европе шел процесс преодоления раздробленности и становление централизованных национальных государств, формирования сословно-представительных органов (парламента в Англии в 1265 г. и Генеральных штатов во Франции в 1302 г.) , возникновения сословно-представительной монархии, то Русь в ХIII в. подверглась страшному монголо-татарскому нашествию. Наступило 240-летнее ордынское иго, имевшее огромные негативные последствия для судеб России. Только в начале ХIV в. постепенно возникли предпосылки для начала объединения Руси и подготовки к борьбе за независимость. Общенациональным центром русских земель становится Москва. Огромную роль в объединении русских земель вокруг Москвы сыграли московские князья Даниил Александрович, Иван Калита, Дмитрий Донской. №6 Причины образования и особенности развития древнерусского государства с центром в г.Киеве. Государство при первых киевских князьях. Крещение Руси: причины, ход, последствия, значение.

Киевская Русь представляла собой одно из самых крупных и могущественных государств Средневековья. Образование и развитие древнерусского государства складывалось под влиянием некоторых геополитических и пространственных факторов. Во-первых, земли, на которых и происходило формирование новой страны, располагались на стыке двух разных миров: мусульманского и христианского, оседлого и кочевого. Основные особенности образования древнерусского государства заключаются в том, что в ходе своего становления Киевская Русь приобрела черты как западной, так и восточной государственности, поскольку располагалась на границе между Азией и Европой. Во-вторых, потребность разных племен к сплочению перед лицом общего врага позволила объединиться народам с разным уровнем развития и различными культурными ценностями. К слову, славянская государственность начинает зарождаться задолго до образования Киевской Руси, в далеком шестом веке н.э., с объединения родовых и племенных общин в одну общую и более крепкую общину.

В настоящее время многие историки и социологи продолжают споры на тему зарождения русской государственности. С точки зрения многих из них причины образования древнерусского государства таковы:

— Развитие экономики. Совместная деятельность людей побуждала их к поиску новых форм существования. Древняя Русь была сельскохозяйственной страной. Объединение усилий народов, живших ранее раздельно, позволяло не только прокормить свое население, но и производить товары для экспорта. Часть городского населения страны составляли ремесленники и купцы, также ведущие активную торговлю с иностранцами. Каждое же ранее существовавшее отдельно взятое племя едва могло обеспечить себя достойным пропитанием. — Разделение труда. До объединения каждое племя вынуждено было самостоятельно полностью себя обеспечивать. В едином государстве постепенно произошло разделение людей на отдельные касты или группы, в которых каждый выполнял отведенную ему роль. Так, земледельцы выращивали необходимые для пропитания зерновые и овощные культуры, купцы занимались торговлей, дружина защищала мирное население и территорию страны от набегов врагов. — Заинтересованность людей в образовании единого государства. Государство с начала своего возникновения исполняло роль посредника в разрешении конфликтов. Изначально роль арбитра в подобных делах принадлежала князю либо дружиннику. Старейшины рода во время раздельного проживания племен мало годились для подобной роли и вряд ли могли судить беспристрастно. Разрешение же споров между отдельными родами с помощью военных действий было слишком обременительно. С образованием государства постепенно появляются законы, защищающие людей в определенных обстоятельствах, наказывающие виновных, зарождается судебная власть. Кроме того, причины образования древнерусского государства кроются в стремлении людей к защите перед лицом внешнего врага. В единой стране роль защитников выполняли специально обученные военному делу люди, а значит, шансов победить было гораздо больше.

Также причины образования древнерусского государства прослеживаются в постепенном расслоении общин, формировании неравенства в плане имущества, появлении классов. Само образование Руси связывают с периодом княжения Олега в Новгороде. Впервые понятие древнерусского государства встречается в «Повести временных лет» и связано оно с походом князя Олега на Киев в 882 году. Присоединение Киева к Новгороду стало очередным, но не окончательным этапом объединения русских земель. Однако именно это событие принято считать ключевым в образовании единой страны

Возможно, что все причины образования древнерусского государства современным исследователям истории неизвестны. Единственным весьма достоверным источником, рассказывающим о дохристианских временах Руси, является «Повесть временных лет». Нельзя исключать предположения о том, что данные его недостоверны либо достоверны не полностью.

№7 Социально-экономический, политический строй Киевской Руси. Складывание феодальных отношений. Я.Мудрый, Вл.Мономах. Развитие древнерусского законодательства.

Киевская Русь — это было раннефеодальное государство. Просуществовало с конца IX до начала XII века (примерно 250 лет).

Главой государства был великий князь – высший военачальник, судья, законодатель, адресат дани. Вел внешнюю политику, объявлял войну, заключал мир, назначал чиновников. Его власть ограничивалась:

Советом при князе: военная знать, старейшины городов, духовенство (с 988 г.).

Вече — народным собранием: все свободные. Обсуждались любые вопросы.

Удельными князьями — местной родовой знатью.

Первые правители К. Р.: Олег (882-912), Игорь (913-945), Ольга — жена Игоря (945-964).

Главным содержанием их деятельности было:

Объединение всех восточнославянских и части финских племен.

Приобретение заморских рынков для русской торговли и охрана торговых путей.

Защита границ русской земли.

Источник доходов князя и дружины — дань, выплачиваемая покоренными племенами. Ольга упорядочила сбор дани и установила ее размер.

Сын Игоря и Ольги — князь Святослав совершил походы на дунайскую Булгарию и Византию, а также разгромил Хазарский каганат.

При сыне Святослава — Владимире Святом в 988 г. было принято христианство на Руси.

Социально-экономический строй:

Гл. отрасль хозяйства — пашенное земледелие, скотоводство. Доп. отрасли: рыболовство, охота. Русь была страной городов (более 300) — в XII веке.

Своего расцвета Киевская Русь достигла при Ярославе Мудром (1019-1054). В 1036 г. он разгромил печенегов под Киевом и обеспечил безопасность восточных и южных границ гос-ва. В Прибалтике он основал г. Юрьев и утвердил там позиции Руси. При нем распр-ся письменность и грамотность, открываются школы для детей бояр. Высшая школа — в Киево-Печерском монастыре. Самая крупная библиотека — в Софийском соборе. При нем появился первый свод законов на Руси — «Русская Правда», который действовал на протяжении XI—XIII вв.

Общество в Киевской Руси делилось на

— свободных (знать, дружинники, духовенство, купцы, ремесленники, своб.крестьяне)

— полусвободных (закупы, рядовичи)

— зависимых (рабы: холопы и челядь)

Основной ячейкой феод. хозяйства была вотчина. Вотчина состояла из княжеской или боярской усадьбы и зависимых от нее общин-вервей. Вотчинное хозяйство передавалось по наследству и имело натуральный характер. Во главе вотчинной администрации стоял огнешанин.

studfiles.net

Исторический источник – основа исторического познания

Понятие «исторический источник»

Познание прошлого не может быть прямым. О предшествующих эпохах можно говорить лишь на основании оставшихся от них свидетельств. Даже воссоздавая историю недавнего прошлого, исследователь испытывает определенные трудности, в том числе, если и сам являлся свидетелем конкретного исторического явления. Прямое наблюдение далеко не всегда может привести к правильным выводам, поскольку невозможно быть свидетелем всех происходящих в данное время событий, можно наблюдать лишь их незначительную часть. Отражение общественного мнения тоже не всегда может соответствовать полным и подлинным событиям.

Познание истории, поэтому всегда не прямое, а опосредованное. Между реальностью, историческим процессом и исследователем находятся своеобразные посредники, промежуточное звено – исторические источники. Таким образом, исторические знания проистекают главным образом из источников. С помощью исторических источников осуществляется реконструкция исторических событий и процессов. От количества и качества привлеченных источников в значительной степени зависит и эффективность, и ценность исторического исследования.

Понятие источника приобрело очень широкий характер. Историческими источниками являются все памятники, содержащие свидетельства о прошлом («следы прошлого»), отражающие факты и события реальной действительности каждой исторической эпохи. Источники – это продукт конкретных исторических условий, результат материальной и духовной деятельности людей. Под историческим источником понимают все то, в чем отложились любые свидетельства о прошлом, все, что может дать представление о жизни человека в прошлом.

Русский философ и историк Л.П. Карсавин оценивал исторические источники как «обрывочные остатки прошлого, переживающие себя в настоящем и связующие нас с тем единством, в которое они входили прежде»1.

Классификация исторических источников

Исторических источников очень много, поэтому они подвергаются классификации. Единой классификации нет, поскольку всякая классификация условна, да и спорна. Могут иметь место различные принципы, лежащие в основе той или иной классификации.

Поэтому существует несколько видов классификации. Например, исторические источники делятся на намеренные и ненамеренные. К ненамеренным источникам относится то, что человек создавал с целью обеспечить себя всем необходимым для жизни. Намеренные источники создаются с иной целью – заявить о себе, оставить след в истории.

По другой классификации источники подразделяются на материальные (созданные руками человека) и духовные. В то же время крупный русский историк А.С. Лаппо-Данилевский утверждал, что все источники, в том числе и материальные, являются «продуктами человеческой психики»2.

Существуют и другие классификации исторических источников: их объединяют по периодам создания, по видам (письменные источники, мемуары, материалы средств массовой информации и т.д.), по разным направлениям исторической науки (по политической, экономической истории, по истории культуры и пр.).

Рассмотрим наиболее общую классификацию исторических источников.

1. Письменные источники:

печатные материалы

рукописи — на бересте, пергаменте, бумаге (летописи, хроники, грамоты, договоры, указы, письма, дневники, воспоминания)

эпиграфические памятники – надписи на камне, металле и т.п.

граффити – тексты, нацарапанные на стенах зданий, посуде

2. Вещественные (орудия труда, ремесленные изделия, одежда, монеты, медали, оружие, архитектурные сооружения и т.п.)

3. Изобразительные (картины, фрески, мозаика, иллюстрации)

4. Фольклорные (памятники устного народного творчества: песни, сказания, пословицы, поговорки, анекдоты и т.п.)

5. Лингвистические (географические названия, личные имена)

6. Кинофонофотодокументы (кинодокументы, фотографии, фонические записи)

Поиск исторических источников – важнейшая составляющая труда исследователя. Но одних только источников для адекватного воссоздания истории недостаточно. Необходимо еще умение работать с историческими источниками, умение их анализировать.

Давно уже прошло то время, когда все свидетельства источника принимали за чистую монету. Современная историческая наука исходит из аксиомы, что показания любого источника требуют тщательной проверки. Это относится и к нарративным источникам (т.е. рассказам свидетелей и очевидцев) и к документам, которые занимают важное место в исследованиях.

Критика исторического источника

Всесторонний анализ источника или «критика источника», как принято говорить у источниковедов, включает в себя определение вида источника, его происхождения, установление времени, места, обстоятельств его появления, полноты информации. Критика источника обычно подразделяется на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя критика устанавливает время, место и подлинность создания источника, а также авторство. Время, место и авторство устанавливаются даже тогда, когда они указаны в документе, поскольку эти сведения могут быть сознательно искажены.

Внешней критикой в значительной мере занимаются источниковеды. Исследователи-историки значительно больше внимания уделяют анализу содержательной стороны исторического источника (внутренней критике).

Внутренняя критика делает акцент на содержании источника, на анализе полноты, точности и правдивости содержащейся в источнике информации.

Основные направления внутренней критики – это установление:

места источника в контексте эпохи, его полноты и репрезентативности;

цели создания источника;

достоверности источника (точности и правдивости изложения).

Определить место источника, насколько он важен и принципиален для изучения отраженной в нем эпохи можно, установив, насколько он репрезентативен (насколько отражены в нем наиболее значимые факты). В связи с этим стоит привести слова известного американского историка Л. Готтшока: «Люди, которые наблюдали прошлое, увидели только часть того, что имело место, и зафиксировали только часть того, что они запомнили; из того, что было ими зафиксировано, сохранилась только часть; до историка дошла часть того, что было зафиксировано, но только часть этого заслуживает доверия: а из того, что заслуживает доверия, не все нам понятно; и, наконец, только часть понятого можно сформулировать или рассказать». При этом он добавляет, что «у нас нет никаких гарантий, что дошедшее до конца этого пути представляет собой как раз самое важное, самое крупное, самое ценное, самое типичное и самое долговечное из прошлого»1.

Исследователю необходимо помнить, что любой документ создается для реализации какой-то цели. Осознание того, что источник создан с определенной целью, позволяет понять, что могли быть и другие цели и соответственно другие источники, освещающие данный факт, но с другой стороны. Это ориентирует на поиск и других источников, разного рода документов, и на их сравнение.

Установление достоверности источника предполагает, насколько точно исторический источник отражает исторические явления и события. Например, заявления политических деятелей являются подлинными с точки зрения того, что это выступления именно этих деятелей, а не самозванцев, но это не означает, что в их речах информация всегда правдива, достоверна.

В общем контексте исследования критическому анализу подвергается язык и фразеология источника, так как в разные исторические эпохи значение слов не остается неизменным.

Стоит обратить внимание и на то, что между фактом и его отражением в источнике всегда стоит свидетель, который занимает определенное место в структуре общества, имеет свои взгляды и наделен индивидуальной психикой. Все факты, прежде чем отложиться в источнике, проходят через его восприятие, и это налагает на содержание источника определенную печать.

В каждом источнике имеются элементы субъективности, которые переходят и на факты, отраженные в нем, то есть источник в той или иной степени окрашен личным отношением. Исследователю приходится проделывать кропотливую работу, чтобы «очистить» факты от налета субъективности и выявить подлинное явление исторического процесса.

studfiles.net

2.4.1. Исторический источник как объект исторического познания. Источниковедение

2.4.1. Исторический источник как объект исторического познания

В концепции исторического познания А. С. Лаппо-Данилевского принцип признания чужой одушевленности становится базовым. А. С. Лаппо-Данилевский вслед за А. И. Введенским исходит из того, что в строгом онтологическом смысле решить проблему «чужого Я» не удается, и использует принцип признания чужой одушевленности в этическом и теоретико-познавательном аспектах. Принцип признания чужой одушевленности принимается ученым в регулятивно-телеологическом значении, т. е. «в качестве научной гипотезы, нужной для объяснения некоторой части действительности». По убеждению А. С. Лаппо-Данилевского, признание чужой одушевленности необходимо «психологу, социологу или историку для того, чтобы объединять свое знание о наблюдаемых им чужих поступках и деятельностях»[94]. В историческом исследовании на основе этого принципа историк «конструирует <…> перемены в чужой психике, в сущности, недоступные эмпирическому <…> наблюдению»[95]. Кстати, во многом не согласный с А. С. Лаппо-Данилевским Г. Г. Шпет, анализируя его концепцию в контексте развития герменевтической проблематики, замечает: «Общая предпосылка Лаппо-Данилевского состоит в том, что приступающий к изучению исторического материала уже исходит из признания „чужого Я“, которому он приписывает возникновение данного источника»[96].

В концепции А. С. Лаппо-Данилевского базовым понятием выступает понятие «исторический источник». А. С. Лаппо-Данилевский в ходе логического анализа «добывает» (термин самого исследователя) следующее определение исторического источника:

Исторический источник есть реализованный продукт человеческой психики, пригодный для изучения фактов с историческим значением[97].

Мы не будем подробно рассматривать формулировку А. С. Лаппо-Данилевского. Очевидно, что она во многом фиксирует результат развития исторического знания в XIX в. в рамках линейных стадиальных теорий исторического процесса. Именно поэтому А. С. Лаппо-Данилевский пишет о фактах с историческим значением, под которыми понимает факт воздействия индивидуума (в том числе и коллективного) на среду, повлекший изменение этой среды.

Из «добытого» определения следует:

Если принять такое определение понятия об историческом источнике, то можно сделать из него и несколько выводов, не лишенных значения; они проистекают, главным образом, из понятия об источнике как о реализованном продукте человеческой психики и из понятия о его пригодности для изучения фактов с историческим значением.

Всякий, кто утверждает, что исторический источник есть продукт человеческой психики, должен признать, что исторический источник в известной мере есть уже его построение. В самом деле, то психическое значение, которое историк приписывает материальному образу интересующего его источника, в сущности, не дано ему непосредственно, т. е. недоступно его непосредственному чувственному восприятию; он построяет психическое значение материального образа источника, заключая о нем по данным своего опыта; но если под источником он разумеет психический продукт, то, очевидно, включая в понятие о нем и его психическое значение, он тем самым всегда имеет дело с некоторым своим построением, без которого у него не окажется и исторического источника.

Далее, нельзя не заметить, что исторический источник в качестве продукта человеческой психики, – есть, конечно, результат человеческого творчества (в широком смысле)[98].

Именно в этом рассуждении А. С. Лаппо-Данилевского зафиксирован феноменологический характер его концепции: исторический источник, с одной стороны, – объективированный результат человеческого творчества, но, с другой стороны, в качестве такового он опознается исследователем и в этом смысле представляет исследовательский конструкт.

Обратим внимание на то, что момент реализованности, объективации чужой душевной жизни – ключевой для понимания природы исторического источника в концепции А. С. Лаппо-Данилевского – полностью соответствует построениям А. И. Введенского и В. Дильтея А. С. Лаппо-Данилевский рассуждает следующим образом:

Впрочем, и с другой точки зрения можно придавать историческим источникам в узком смысле самое решительное значение для реконструкции истории человечества: без них исторические факты были бы известны лишь по влиянию их на последующие факты; но, не говоря о том, что такое влияние за известными пределами ускользает от нашего внимания, исторический факт, еще не отошедший в прошедшее и непосредственно обнаруживающий данную психику в самом процессе ее обнаружения, хотя и может служить объектом для познания другого связанного с ним факта, однако, еще не обладает некоторыми признаками, характеризующими понятие об историческом источнике в узком смысле: скоро преходящий факт сам нуждается в каком-либо закреплении для того, чтобы стать объектом научного исследования; собственно исторический источник, напротив, отличается обыкновенно большим постоянством формы, благодаря чему он и поддается более длительному изучению, к которому исследователь может возвращаться любое число раз [выделено мной. – М. Р.][99].

Соответствует этим концепциям и способ воспроизведения чужой одушевленности, предлагаемый Лаппо-Данилевским. Ученый так описывает процесс воспроизведения чужой одушевленности в ходе исторического исследования:

…процесс собственно научного психологического понимания характеризуется не инстинктивным воспроизведением чужой одушевленности, а возможно более наукообразным заключением по аналогии; на основании аналогии с тою связью, какую ученый стремится возможно более точно установить между данным состоянием своего сознания и внешним его обнаружением, он заключает о наличности у постороннего лица состояния сознания, соответствующего тому внешнему его проявлению, тождество которого (по крайней мере, в известном отношении) с собственным его обнаружением предварительно установлено; он заключает, например, о тех, а не иных состояниях сознания (т. е. «души») постороннего лица по его внешним действиям: движениям, выражению лица, жестам, словам, поступкам и т. п. Таким образом, историк стремится перевоспроизвести в себе то именно состояние сознания, которое ему нужно для научного объяснения изучаемого им объекта; он анализирует пережитые им состояния и выбирает то из них, которое, судя по чисто научному исследованию внешних его признаков (внешнему обнаружению), всего более подходит к данному случаю; он как бы примеряет наиболее подходящие состояния своего собственного сознания к проанализированному и систематизированному им внешнему обнаружению чужой одушевленности, подделывается под нее и т. п.; ему приходится искусственно (в воображении или в действительности) ставить себя в условия, при которых он может вызвать его и т. п., хотя бы и несколько раз. Лишь после таких исследований он может перевоспроизвести в себе то именно состояние сознания, которое он считает нужным для надлежащего понимания чужих действий. Наконец, следует иметь в виду, что ученый, в частности и историк, постоянно подвергает свое научно-квалифицированное психологическое построение чужой душевной жизни научному же контролю; он признает его лишь гипотезой, сила которой зависит от степени ее пригодности и области ее применения; он принимает ее лишь в том случае, если факты ей не противоречат и если она помогает ему объяснить эти факты[100].

Именно невозможностью полного воспроизведения «чужого Я» обусловливает А. С. Лаппо-Данилевский границы исторического и в целом гуманитарного познания. Он пишет:

…воспроизведение чужой одушевленности во всей ея полноте представить себе нельзя, хотя бы уже потому, что в таком акте всегда соучаствует то сознание, в котором чужая одушевленность воспроизводится: «я» не могу перестать быть «я» даже в момент сочувственного переживания чужого «я». Такое переживание, ассоциирование и заключение по аналогии обыкновенно сводится к воспроизведению в себе не чужого «я», а более или менее удачной комбинации некоторых элементов его психики…[101]

Исследователь подчеркивает эпистемологические сложности, возникающие при воспроизведении одушевленности исторического субъекта. А. С. Лаппо-Данилевский, как и В. Дильтей, при этом исходит из того, что его психика и психика изучаемого им субъекта различаются лишь интенсивностью составляющих их элементов. Однако историк не может быть полностью уверен в соответствии друг другу самих комбинаций этих элементов, поэтому, исходя из анализа собственной психики, историк вынужден ограничиться констатацией сходства отдельных элементов, «общих обеим одушевленностям», а не их систем[102].

Таким образом, А. С. Лаппо-Данилевский утверждает в качестве объекта исторического познания исторический источник, понимаемый как продукт человеческого творчества и изучаемый с точки зрения принципа признания чужой одушевленности.

Поделитесь на страничкеСледующая глава >

history.wikireading.ru

47. Предмет, методы, методология и источники исторического познания.

Отечественная история— это наука о прошлом нашего общества, его развитии, закономерностях и особенностях эволюции (то есть изменений, преобразований) в конкретных формах, пространственно-временных измерениях от зарождения государственности удов восточных славян до настоящего времени. Содержанием истории вообще служит исторический процесс, раскрывающийся в явлениях человеческой жизни, сведения о которых сохранились в исторических памятниках и источниках. Явления эти чрезвычайно разнообразны, касаются развития хозяйства, общественной жизни страны, изменения государственного строя, культуры, деятельности исторических личностей и др.

Предметом отечественной истории являются закономерности политического и социально-экономического развития российского государства и общества. В отличие от других общественных наук (философии, политологии, социологии) история России исследует конкретные формы проявления исторических закономерностей, выражающихся в исторических событиях и фактах.

В результате изучения предмета отечественной истории студент должен приобрести комплексное знание процесса формирования предпосылок, зарождения и социально-политического развития российского общества как части всемирной истории человечества, но со своими особенностями.

В сущности, история — одна из важнейших форм самосознания людей. Опытом истории стремятся воспользоваться противоборствующие политические силы. Сложная современная российская действительность ярко показывает, что все общественные движения России стремятся обосновывать свои действия ссылками на историю. В истолковании исторических событий наблюдается непрекращающаяся борьба различных идей и мнений.

История — наука конкретная, требующая точного знания хронологии (дат) фактов, событий. По сравнению с другими гуманитарными науками, изучающими какую-либо одну сторону общественной жизни, она характеризуется тем, что предметом её познания является вся совокупность жизни общества на протяжении всего исторического процесса. Многие проблемы современности, которыми занимаются экономисты, политологи, социологи и другие специалисты гуманитарного цикла, могут быть решены только на основе исторического подхода, исторического анализа, на базе проделанной историками работы по сбору, систематизации и обобщению огромной совокупности фактов, позволяющих выявить тенденции общественного развития.

На разговоры о том, что история никого и ничему не научила, выдающийся русский историк В.О. Ключевский ответил: «История учит даже тех, кто у неё не учится: она проучивает их за невежество и пренебрежение». Более двух тысячелетий назад возникли два основных подхода в исторической мысли, которые существуют и поныне: это идеалистическое и материалистическое понимание истории. Представители идеалистической концепции в истории считают, что дух и сознание первичны и более важны, чем материя и природа. Тем самым они утверждают, что человеческая душа и разум определяют темпы и характер исторического развития, а другие процессы, в том числе и в экономике, вторичны, производны от духа. Таким образом, идеалисты делают вывод, что в основе исторического процесса находится духовное, нравственное совершенствование людей, а человеческое общество развивает сам человек, на основе своих способностей, данных ему Богом.

Сторонники материалистической концепции утверждали и утверждают противоположное: так как материальная жизнь первична по отношению к сознанию людей, то именно экономические структуры, процессы и явления в обществе определяют всё духовное развитие и другие отношения между людьми.

Для большинства отечественных историков дореволюционной поры более был характерен идеалистический подход. С распространением марксизма в России некоторые историки стали придерживаться диалектико-материалистического метода, который стал определяющим научным принципом в советский период.

Современная историческая наука не отстранилась от диалектико-материалистического метода, рассматривает общественное развитие как естественно-исторический процесс, который определяется объективными закономерностями и вместе с тем находится под воздействием субъективного фактора посредством деятельности масс, классов, политических партий, лидеров. Следует отметить, что в развитие современной исторической отечественной науки весомый вклад вносят представители идеалистической методологии, учёные теологи Русской Православной Церкви. Так в исторических трудах покойного митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна “Русь соборная (очерки христианской государственности)”, “Одоление смуты” глубоко раскрываются духовные основы нашего Отечества.

Объективность научного познания обеспечивается и научными принципами. Принцип можно рассматривать как основное правило, которое необходимо соблюдать при изучении всех явлений и событий в истории. Основными научными принципами являются следующие.

Принцип историзма требует рассмотрения всех исторических фактов, явлений и событий в соответствии с конкретно-исторической обстановкой, в их взаимосвязи и взаимообусловленности. Всякое историческое явление следует изучать в развитии: как оно возникло, какие этапы в своём развитии прошло, чем, в конечном счете, стало. Нельзя рассматривать событие или личность абстрактно вне временных позиций.

Принцип объективности предполагает опору на факты в их истинном содержании, не искажённые и не подогнанные под схему. Этот принцип требует рассматривать каждое явление в его многогранности и противоречивости, в совокупности как положительных, так и отрицательных сторон. Главное в обеспечении принципа объективности – личность историка: его теоретические взгляды, культура методологии, профессиональное мастерство и честность.

Принцип социального подхода предполагает рассмотрение историко-экономических процессов с учетом социальных интересов различных слоев населения, различных форм их проявления в обществе. Этот принцип обязывает учитывать субъективный момент в практической деятельности правительств, партий, личностей.

Принцип альтернативности определяет степень вероятности осуществления того или иного события, явления, процесса на основе анализа объективных реальностей и возможностей. Признание исторической альтернативности позволяет по-новому оценить путь страны, увидеть неиспользованные возможности процесса, извлечь уроки на будущее.

Только при соблюдении и сочетании всех принципов и методов познания могут быть обеспечены строгая научность и достоверность в изучении исторического прошлого.

Следует особо остановиться на особенностях формационного и цивилизационного концептуальных подходов, сложившихся в мировой и отечественной историографии. В соответствии с учением К. Маркса всемирно-исторический процесс было принято представлять как процесс последовательной смены общественно-экономических формаций, различающихся между собой прежде всего по способу производства и соответствующей ему социально-классовой структуре. Всемирный исторический процесс определялся как движение от первого бесклассового общества – первобытнообщинного строя, через классовые – рабовладение, феодализм, капитализм, к новому бесклассовому – коммунизму. Утверждалось, что смена общественно- экономических формаций осуществляется преимущественно путём революций и составляет всеобщий, объективный закон исторического развития. Считалось, что все страны и народы пройдут по ступеням формационного пути. Одни – впереди, другие – догоняют их.

В современных условиях в мировой и отечественной историографии выдвинулся так называемый цивилизационный подход к истории, претендующий на универсальность. Главной типологической единицей истории считается цивилизация. Это сообщество людей, объединённое основополагающими духовными ценностями и идеалами, имеющее устойчивые особые черты в социально-политической организации, культуре, экономике и психологическое чувство принадлежности к этому сообществу. В центре исторического процесса – человек с особенностями его менталитета (понятие ментальности — наличие у людей того или иного общества совокупных, устойчивых мировоззренческих представлений, способ группового политического мышления). Цивилизационный подход носит сравнительный (компаративный) характер. История любой страны рассматривается не сама по себе, а в сравнении с историей других стран и народов, цивилизаций. Такой подход способствует выявлению самоценности общества, его места в мировой истории и культуре. Однако некоторые сторонники цивилизационного подхода субъективно делят цивилизации на прогрессивные (западные) и непрогрессивные (все остальные), что далеко от объективности.

Поэтому научная методология требует учитывать различные стороны как формационного, так и цивилизационного концептуальных подходов в изучении исторического процесса, и умело использовать их в конкретном анализе событий прошлого и современной действительности.

Каковы же формы исторического знания как части общественного сознания? Историческое знание складывалось постепенно, по ступеням развития человечества. Для появления исторических представлений необходимо было достижение такого уровня общественной жизни, при котором сознанию человека становилось доступным понимание переходов от одного состояния общества и личности к другому. В древности было архаическое сознание — объяснение явлений природы и общественной жизни действиями сверхъестественных сил. Это отражалось в мифологии. Важным условием созревания истории как отрасли знаний явилось утверждение представлений о линейном времени, хронологии. На высших ступенях развития человечества исторический процесс стал представляться целостным явлением и в то же время состоящим из совокупности различных сфер общественной жизни.

Поэтому формы исторического знания различают по их качественным ступеням. Элементарная, обыденная форма исторического знания присуща каждому человеку и выражается в общих представлениях о прошлом. Следующий уровень исторического знания складывается в ходе школьного усвоения суммы исторических фактов в хронологической последовательности. Высшая ступень исторического знания (научного) складывается в ходе теоретического осмысления прошлого, дающего возможность объяснить сложную и противоречивую историю человечества, закономерности её развития. Учебные программы, методика получения образования в системе высшей школы дают возможность студенту овладеть научными знаниями истории.

Поиски объективной истины в истории, историческое познание — сложный и трудоёмкий процесс. Задача научного знания — изучать прошлое, объяснять его, а не обвинять. Метод — это путь исследования, способ построения и обоснования знаний. Каждый историк не беспристрастен, но он не имеет права на искажение и утаивание истины. Поиск и утверждение истины во все времена являлись главной целью науки. Как и в других науках, в истории идёт накопление и открытие новых фактов, совершенствуются теория с учётом других отраслей знания (культурологии, психологии, социологии), методы обработки и анализа источников (например, применение математических методов).

Существуют также специально-исторические методы исследования: идеографический – метод исторического описания; ретроспективный заключается в последовательном проникновении в прошлое с целью выявления причин исторических событий; хронологический — предусматривает изложение исторического материала в хронологической последовательности; синхронный — предполагает одновременное изучение событий, происходящих в обществе; диахронный — метод периодизации; историческое моделирование, статистический метод.

Исторические источники — это все остатки прошлой жизни, все свидетельства о прошлом. Выделяют четыре основные группы (классы) исторических источников: вещественные, письменные, изобразительные, фонические.

Многие факты, события и явления отечественной истории с открытием новых источников рассматриваются сегодня в научных монографиях, учебных пособиях иначе, чем пять-десять лет тому назад не только исходя из политической конъюнктуры, но и в связи с расширением нашего кругозора, знаний о прошлом.

studfiles.net

Исторический источник – основа исторического познания

Понятие «исторический источник»

Познание прошлого не может быть прямым. О предшествующих эпохах можно говорить лишь на основании оставшихся от них свидетельств. Даже воссоздавая историю недавнего прошлого, исследователь испытывает определенные трудности, в том числе, если и сам являлся свидетелем конкретного исторического явления. Прямое наблюдение далеко не всегда может привести к правильным выводам, поскольку невозможно быть свидетелем всех происходящих в данное время событий, можно наблюдать лишь их незначительную часть. Отражение общественного мнения тоже не всегда может соответствовать полным и подлинным событиям.

Познание истории, поэтому всегда не прямое, а опосредованное. Между реальностью, историческим процессом и исследователем находятся своеобразные посредники, промежуточное звено – исторические источники. Таким образом, исторические знания проистекают главным образом из источников. С помощью исторических источников осуществляется реконструкция исторических событий и процессов. От количества и качества привлеченных источников в значительной степени зависит и эффективность, и ценность исторического исследования.

Понятие источника приобрело очень широкий характер. Историческими источниками являются все памятники, содержащие свидетельства о прошлом («следы прошлого»), отражающие факты и события реальной действительности каждой исторической эпохи. Источники – это продукт конкретных исторических условий, результат материальной и духовной деятельности людей. Под историческим источником понимают все то, в чем отложились любые свидетельства о прошлом, все, что может дать представление о жизни человека в прошлом.

Русский философ и историк Л.П. Карсавин оценивал исторические источники как «обрывочные остатки прошлого, переживающие себя в настоящем и связующие нас с тем единством, в которое они входили прежде»1.

Классификация исторических источников

Исторических источников очень много, поэтому они подвергаются классификации. Единой классификации нет, поскольку всякая классификация условна, да и спорна. Могут иметь место различные принципы, лежащие в основе той или иной классификации.

Поэтому существует несколько видов классификации. Например, исторические источники делятся на намеренные и ненамеренные. К ненамеренным источникам относится то, что человек создавал с целью обеспечить себя всем необходимым для жизни. Намеренные источники создаются с иной целью – заявить о себе, оставить след в истории.

По другой классификации источники подразделяются на материальные (созданные руками человека) и духовные. В то же время крупный русский историк А.С. Лаппо-Данилевский утверждал, что все источники, в том числе и материальные, являются «продуктами человеческой психики»2.

Существуют и другие классификации исторических источников: их объединяют по периодам создания, по видам (письменные источники, мемуары, материалы средств массовой информации и т.д.), по разным направлениям исторической науки (по политической, экономической истории, по истории культуры и пр.).

Рассмотрим наиболее общую классификацию исторических источников.

1. Письменные источники:

печатные материалы

рукописи — на бересте, пергаменте, бумаге (летописи, хроники, грамоты, договоры, указы, письма, дневники, воспоминания)

эпиграфические памятники – надписи на камне, металле и т.п.

граффити – тексты, нацарапанные на стенах зданий, посуде

2. Вещественные (орудия труда, ремесленные изделия, одежда, монеты, медали, оружие, архитектурные сооружения и т.п.)

3. Изобразительные (картины, фрески, мозаика, иллюстрации)

4. Фольклорные (памятники устного народного творчества: песни, сказания, пословицы, поговорки, анекдоты и т.п.)

5. Лингвистические (географические названия, личные имена)

6. Кинофонофотодокументы (кинодокументы, фотографии, фонические записи)

Поиск исторических источников – важнейшая составляющая труда исследователя. Но одних только источников для адекватного воссоздания истории недостаточно. Необходимо еще умение работать с историческими источниками, умение их анализировать.

Давно уже прошло то время, когда все свидетельства источника принимали за чистую монету. Современная историческая наука исходит из аксиомы, что показания любого источника требуют тщательной проверки. Это относится и к нарративным источникам (т.е. рассказам свидетелей и очевидцев) и к документам, которые занимают важное место в исследованиях.

Критика исторического источника

Всесторонний анализ источника или «критика источника», как принято говорить у источниковедов, включает в себя определение вида источника, его происхождения, установление времени, места, обстоятельств его появления, полноты информации. Критика источника обычно подразделяется на внешнюю и внутреннюю.

Внешняя критика устанавливает время, место и подлинность создания источника, а также авторство. Время, место и авторство устанавливаются даже тогда, когда они указаны в документе, поскольку эти сведения могут быть сознательно искажены.

Внешней критикой в значительной мере занимаются источниковеды. Исследователи-историки значительно больше внимания уделяют анализу содержательной стороны исторического источника (внутренней критике).

Внутренняя критика делает акцент на содержании источника, на анализе полноты, точности и правдивости содержащейся в источнике информации.

Основные направления внутренней критики – это установление:

места источника в контексте эпохи, его полноты и репрезентативности;

цели создания источника;

достоверности источника (точности и правдивости изложения).

Определить место источника, насколько он важен и принципиален для изучения отраженной в нем эпохи можно, установив, насколько он репрезентативен (насколько отражены в нем наиболее значимые факты). В связи с этим стоит привести слова известного американского историка Л. Готтшока: «Люди, которые наблюдали прошлое, увидели только часть того, что имело место, и зафиксировали только часть того, что они запомнили; из того, что было ими зафиксировано, сохранилась только часть; до историка дошла часть того, что было зафиксировано, но только часть этого заслуживает доверия: а из того, что заслуживает доверия, не все нам понятно; и, наконец, только часть понятого можно сформулировать или рассказать». При этом он добавляет, что «у нас нет никаких гарантий, что дошедшее до конца этого пути представляет собой как раз самое важное, самое крупное, самое ценное, самое типичное и самое долговечное из прошлого»1.

Исследователю необходимо помнить, что любой документ создается для реализации какой-то цели. Осознание того, что источник создан с определенной целью, позволяет понять, что могли быть и другие цели и соответственно другие источники, освещающие данный факт, но с другой стороны. Это ориентирует на поиск и других источников, разного рода документов, и на их сравнение.

Установление достоверности источника предполагает, насколько точно исторический источник отражает исторические явления и события. Например, заявления политических деятелей являются подлинными с точки зрения того, что это выступления именно этих деятелей, а не самозванцев, но это не означает, что в их речах информация всегда правдива, достоверна.

В общем контексте исследования критическому анализу подвергается язык и фразеология источника, так как в разные исторические эпохи значение слов не остается неизменным.

Стоит обратить внимание и на то, что между фактом и его отражением в источнике всегда стоит свидетель, который занимает определенное место в структуре общества, имеет свои взгляды и наделен индивидуальной психикой. Все факты, прежде чем отложиться в источнике, проходят через его восприятие, и это налагает на содержание источника определенную печать.

В каждом источнике имеются элементы субъективности, которые переходят и на факты, отраженные в нем, то есть источник в той или иной степени окрашен личным отношением. Исследователю приходится проделывать кропотливую работу, чтобы «очистить» факты от налета субъективности и выявить подлинное явление исторического процесса.

studfiles.net

1 Место истории в системе наук. Сущность формы, функции исторического знания. Исторические источники.

Историческая наука может рассматриваться

1 как социальный институт.

2 История как форма общественного сознания..

1х Историческая наука представляет собой один из способов познания мира, которому свойственны специфические методы.

2х область научного знания, о закономерностях развития государства и общества.