Краткая история сельского хозяйства — от неолита до покорения Марса

Сельское хозяйство для становления цивилизации так же важно, как огонь, письменность или орудия труда. Большая часть древних людей основывали поселения именно там, где были условия для земледелия, охоты, рыбной ловли. Наверное, идея выращивать еду самостоятельно и приручить животных — самая важная в нашей истории.

За тысячи лет сельское хозяйство сильно изменилось: оно эволюционировало от собирательства до создания космических ферм.

Выращивать растения и разводить животных люди стали 10 тысяч лет назад

Тогда произошла так называемая неолитическая революция — переход человеческих общин от примитивной экономики охотников и собирателей к сельскому хозяйству, основанному на земледелии и животноводстве. Сейчас выделяют восемь регионов, в которых началось выращивание растений и одомашнивание животных. От них можно проследить, откуда произошли современные фрукты и овощи. Например, родиной кофе является Эфиопия, огурца — Индия, яблони — Китай, а первый помидоры росли в Южной Америке.

Древние продукты не были похожи на современные. Скажем, предка современной морковки люди начали выращивать примерно в 10 веке в Малой Азии. Тогда она была белого или фиолетового цвета, с тонкими раздвоенными корнями. Уже позже, в процессе селекции морковка стала оранжевой, а также больше и вкуснее.

Древняя и современная морковь. Источник: businessinsider.com

Первыми одомашненными животными были козы и овцы, точнее их дикие родственники — безоаровые козы и муфлоны. Они, как и растения, за время соседства с человеком изменились, и теперь даже сложно узнать в них родственников.

Домашняя овца и ее предок. Источник: businessinsider.com

Домашняя овца и ее предок. Источник: businessinsider.com

Хотя больше всего на развитие цивилизации повлияло одомашнивание тура, который раньше был рабочим животным, и буйвола, который стал источником мяса и шкур. Также их использовали для перевозки продукции, поэтому их с уверенностью можно назвать первым международным транспортом.

А благодаря одомашниванию тарпана, предка современной лошади, 5-6 тыс. лет назад люди получили средство для передвижения, которое используется до сих пор.

Древние шумеры усовершенствовали сельское хозяйство

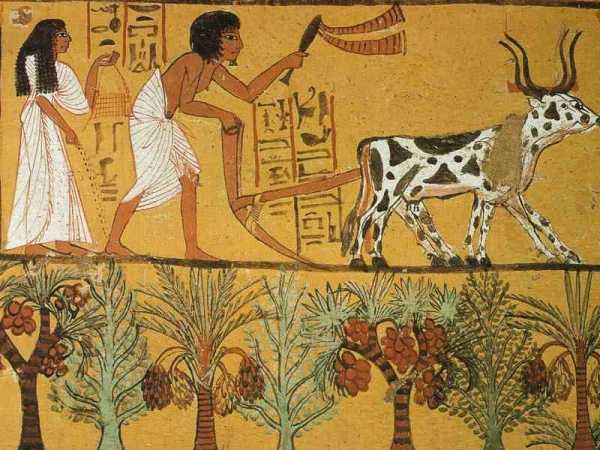

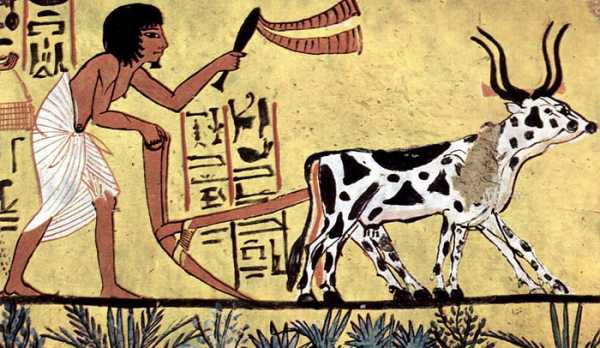

Если под сельским хозяйством понимать масштабное интенсивное возделывания земли, монокультуры, организованное орошение и использование специализированного труда, то звание изобретателей отрасли можно присвоить шумерам, начиная с 5500-го года до нашей эры. Они изобрели колесо и особую борону, которую использовали для разрыхления почвы. Затем такой подход к земледелию активно развивали и в Древнем Египте. Появление интенсивного сельского хозяйства позволило увеличить численность населения и сформировать запасы продовольствия — это стало решающим фактором для создания постоянных армий, благодаря которым появились первые империи.

Благодаря интенсификации сельского хозяйства стали появлятся первые инструменты: плуг и кнут. Также для обработки почвы использовали простейшую мотыгу, а для сбора урожая — серп, который делали из дерева и кремния. Молотили при помощи скота, который растаптывал колосья своими копытами на току. После этого зерно отсеивали лопатами и хранили в амбарах.

Египетский наскальный рисунок о сельском хозяйстве. Источник: crystalinks.com

По всему миру растения распространились благодаря великой миграции культур

В 7-9 веке нашей эры на территории Омейядского и Аббасидского халифатов, которая простиралась от Испании до Индии, произошла исламская аграрная революция, после которой возникла глобальная экономика. Она позволила арабским и другим мусульманским торговцам вести широкий торговый обмен, распространить по всей территории халифата и за его пределы множество сельскохозяйственных культур и технологий ведения сельского хозяйства, а также адаптировать эти растения и методы за пределами страны. Так произошел первый этап великой миграции культур, из-за которого продукты начали выращиваться за пределами своих исторических центров.

Второй период великой миграции начинается в 1492 году и известен как Колумбов обмен, вследствие которого растения и животные начали перевозить из Старого света в Новый и наоборот. Таким образом помидор стал европейским любимчиком, а в Америке полюбили кукурузу и картофель. К слову, современную форму кукуруза начала обретать именно в 15-16 веке на территории английских и испанских колоний.

Древняя и современная кукуруза. Источник: businessinsider.com

Заключительный этап великой миграции культур датируется 18-19 веком. В этот период активно развивался железнодорожный транспорт и появились первые холодильники. Это позволило быстро экспортировать и поставлять качественную продукцию, благодаря чему появился мировой аграрный рынок.

Крепостные-селяне 19 века.

Все эти сотни лет человечество проводило селекию и создавало гибриды. Фермеры отбирали наиболее продуктивные культуры с большими и вкусными плодами, меняли технологию земледелия, таким образом появлялись новые сорта растений. Так улучшились урожайность и качество продуктов.

Современное сельское хозяйство появилось в 20 веке

В конце 19 — начале 20 века появилась первая эффективная сельхозтехника, которая смогла заменить животных, тянущих плуг: паровые и бензиновые тракторы и комбайны. Благодаря им ускорился процесс обработки почвы и сбора урожая.

Паровой трактор Хорнсби.

Паровой трактор Хорнсби.

Затем последовала так называемая зеленая революция, которая произошла в 40–70-х годах и началась в Мексике. Отцом этого аграрного прорыва является Норман Барлоуг — агроном, который вывел высокоэффективные сорта пшеницы, обеспечившие зерном большую часть американских и азиатских стран. Также во времена зеленой революции активно развивались системы орошения, применялись удобрения и пестициды. Запасы и урожайность зерна увеличились в 2–3 раза по всему миру. Но из-за применения пестицидов появились проблемы с экологией.

Норман Барлоуг. Источник: zerno-ua.com

Норман Барлоуг. Источник: zerno-ua.com

Еще одно важное событие в истории сельского хозяйства — появление ГМО. Генетические эксперименты сделали продукты устойчивыми к болезням и вредителям, пища стала доступней.

Поскольку активное развитие сельского хозяйства повредило экологии, в последнее время стало развиваться органическое земледелие. Оно означает отказ от ГМО, пестицидов, регуляторов роста и синтетических удобрений, а увеличение урожайности за счет органических удобрений, севооборотов и различных методов обработки почвы.

Если говорить о состоянии современного сельского хозяйства, то оно не отличается особым разнообразием. Например, 60% потребляемых каждый день калорий обеспечивают три культуры: пшеница, кукуруза и рис. Посмотрите отличное видео от Smithsonian, в котором рассказано, почему так случилось.

Будущее сельского хозяйства может быть вообще не связано с селом

Последние несколько лет все популярнее становится точное земледелие. Большинство аналитиков считает, что именно этот метод является самым перспективным в ближайшем будущем. Мода на точное земледелие связана с тем, что посевные площади в мире практически не расширяются, а людей все равно становится больше. Поэтому нужно повысить эффективность существующих полей с помощью новых технологий. Возможно, скоро это будет единственным эффективным методом ведения традиционного сельского хозяйства.

Недостаток пространства для выращивания культур заставляет ученых и изобретателей находить новые подходы к производству пищи. Появляются вертикальные фермы, которые ориентированы на городских жителей, арктические теплицы, которые делают еду доступной в труднодосягаемый районах, и даже космические фермы.

Космическое орошение. Источник: modernfarmer.com

Космическое орошение. Источник: modernfarmer.com

Появление ферм в таких неожиданных местах свидетельствует о том, что, возможно, в будущем человечество будет отходить от традиционного земледелия и больше не будет выращивать культуры в сельской местности.

Сельское хозяйство однажды уже изменило развитие нашего вида. Скоро это случится снова. Раньше мы колонизировали Америку, а теперь собираемся покорять Марс. И один из самых важных вопросов, которые возникнут в процессе — как выращивать еду на другой планете. От ответа на него зависит, полетим ли мы туда вообще.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

aggeek.net

Краткая история сельского хозяйства

История сельского хозяйства началась около 11 000 лет назад. Изменение климата и усовершенствование оружия привели к исчезновению многих видов животных.

Охота и собирательство уже не могли прокормить древних людей. Человеку пришлось научиться возделывать злаковые и выращивать скот в неволе. Необходимость готовить пищу и хранить урожай привела к тому, что люди изобрели орудия труда и домашнюю утварь.

В Древнем Египте и Месопотамии первые земледельцы, готовя землю к посеву, рыхлили ее с помощью мотыги, а урожай собирали вручную или с помощью серпа.

Когда же в 3500 г. до н. э. в Месопотамии и Китае был изобретен плуг, люди сумели обрабатывать большие площади. Со временем были выращены высокоурожайные сорта злаковых культур, таких как пшеница и ячмень.

Эта изображение пахаря, который с помощью двух впряженных в плуг быков пашет землю. Оно датируется 2000 г. до н. э. Подобные статуэтки клали в гробницы богатых египтянин, чтобы в загробной жизни они не нуждались в пище.

Эта изображение пахаря, который с помощью двух впряженных в плуг быков пашет землю. Оно датируется 2000 г. до н. э. Подобные статуэтки клали в гробницы богатых египтянин, чтобы в загробной жизни они не нуждались в пище.Кроме этого, люди приручали животных: вьючных животных, таких как лошади, быки и буйволы. Они научили нести поклажу, тащить плуг или телегу с урожаем.

К этому же периоду относится одомашнивание кошки, которая охраняла урожай от грызунов.

Для хранения семян, воды и приготовления пищи люди научились делать керамическую посуду. Древнейшая в мире керамика, возраст которой, по данным радиоуглеродного анализа, около 13 тыс. лет, была обнаружена на Японском архипелаге.

5000 лет назад керамику научились делать и на Ближнем Востоке. Когда гончарное ремесло получило достаточное развитие, изобрели печь для обжига изделий.

Большую часть скота забивали осенью, так как пищи, чтобы прокормить скот зимой, не хватало. В период ранних поселений туши животных высушивались на ветру, а в холодном климате хранились в прохладных пещерах. Позже появились новые технологии хранения пищи – в частности, мясо и рыбу стали коптить, а потом их научились еще и солить.

Историю сельского хозяйства можно рассматривать с разных точек зрения, как цивилизационных, так и временных. Мы лишь обозначили начало этого важнейшего для человечества древнего преобразования.

Если вам понравилась данная статья – поделитесь ею в социальных сетях. Если же вам вообще нравятся интересные факты – подписывайтесь на сайт InteresnyeFakty.org. С нами всегда интересно!

Понравился пост? Нажми любую кнопку:

Интересные факты:

interesnyefakty.org

История сельского хозяйства

TR | UK | KK | BE | EN |история сельского хозяйства

Се́льское хозя́йство — отрасль экономики, направленная на обеспечение населения продовольствием (пищей, едой) и получение сырья для ряда отраслей промышленности.

Содержание

- 1 Неолитическая революция

- 2 Древнейшие центры

- 3 Интенсификация сельского хозяйства

- 4 Наследие Арабского халифата

- 5 Новое время

- 6 Новейшее время

- 7 Примечания

- 8 Ссылки

Неолитическая революция

Основная статья: Неолитическая революцияНеолити́ческая револю́ция, переход человеческих общин от примитивной экономики охотников и собирателей к сельскому хозяйству, основанному на земледелии и животноводстве, трактуется учёными (академик Г. Б. Поляк, профессор А. Н. Маркова) как переход от присваивающей к производящей экономике. По данным археологии, одомашнивание животных и растений происходило в разное время независимо в 7-8 регионах. Самым ранним центром неолитической революции считается Ближний Восток, где одомашнивание началось не позднее, чем 10 тыс. лет назад. В центральных областях Мир-Системы превращение или замещение охотничье-собирательских обществ аграрными датируется широким временным диапазоном от Х до III тысячелетия до н. э., в большинстве периферийных областей переход к производящему хозяйству завершился значительно позднее.

Существует несколько конкурирующих теорий о причинах появления земледелия. Наиболее распространенными считаются следующие.

- Теория «оазисов», приверженцем которой был сам Гордон Чайлд. Она привязывает экономические перемены к изменениям климата в конце ледникового периода.

- Теория «холмистых склонов». Предполагает, что одомашнивание началось на холмистых склонах гор Тавра в Турции и Загроса в Иране, где климат не был засушливым, и сохранилось разнообразие диких животных и растений.

- Теория «фиесты» допускает, что в рамках местной культуры имела место демонстрация своей власти и могущества.

- «Демографическая теория», предложенная Карлом Зауэром, предполагает, что увеличение численности населения было не следствием, а причиной перехода к земледелию.

- Теория «целенаправленной эволюции» рассматривает одомашнивание растений как результат взаимного приспособления людей и растений.

- Ещё один вариант увязывания экономического прогресса с изменениями климата состоит в предположении, что появление земледелия стало возможным в связи с наступлением длительного периода стабильного и предсказуемого климата.

- Гипотеза религиозной революции. Заключается в том, что причиной, побудившей людей к оседлому образу жизни, явилась новая религиозная идея, согласно которой возникла необходимость сохранять связь с умершими предками.

Древнейшие центры

См. также: Центры происхождения культурных растенийСельское хозяйство претерпело значительные изменения со времен раннего земледелия. В Передней Азии, Египте, Индии началось первое планомерное выращивание и сбор растений, которые ранее собирались в диком виде. Первые злаки были окультурены в районе Плодородного полумесяца — пшеница (точнее, полба: однозернянка и двузернянка), потом ячмень и рожь. С Ближнего Востока эти культуры распространились на север Африки, на юго-восток Европы, в Персию и далее в Индию.

Несколько позднее независимое «открытие» сельского хозяйства произошло в долинах китайских рек Янцзы и Хуанхэ, в африканском Сахеле, Новой Гвинее, Месоамерике. В Китае за 7000 тысяч лет до н.э. выращивались рис и просо; позднее была одомашнена соя. Ещё через две тысячи лет началось выращивание местных зерновых культур в Сахеле (африканский рис, сорго). В Новой Гвинее и Эфиопии также были одомашнены некоторые уникальные для этих регионов растения.

Первые свидетельства возделывания пшеницы и бобовых в долине Инда относятся к 6-му тыс. до н.э. За 4 тысячи лет до н.э. предки носителей индской цивилизации знали такие растения, как пшеница, горох, кунжут, ячмень, финики, апельсин и манго. Ещё через 500 лет в долине Инда началось возделывание хлопка.

Американские индейцы 4 или 5 тысяч лет тому назад одомашнили кукурузу, томаты, тыкву, картофель и подсолнухи. Принято различать три основных центра одомашнивания — южноамериканский (северо-запад континента), центральноамериканский (срединная часть Мексики) и североамериканский (долина реки Миссисипи). К началу нашей эры в Америке имелись большие города с зернохранилищами. Базовыми сельскохозяйственными культурами являлись кукуруза, тыква и фасоль (система «трёх сестёр»).

Интенсификация сельского хозяйства

Сельскохозяйственный календарь из рукописи Петруса КресценцияЕсли под сельским хозяйством понимать масштабное интенсивное возделывания земли, монокультуры, организованное орошение, и использование специализированного труда, звание «изобретателей сельского хозяйства» можно присвоить шумерам, начиная 5500-м годом до нашей эры. Интенсивное сельское хозяйство позволяет содержать гораздо большую плотность населения, чем при использовании методов охоты и собирательства, а также дает возможность для накопления избыточного продукта для межсезонья, использования, или продажи/обмена. Возможность фермеров, способных прокормить большое число людей, деятельность которых не имеют ничего общего с сельским хозяйством, стало решающим фактором в появлении постоянных армий.

Наследие Арабского халифата

В эпоху Исламского золотого века с VIII по XIII в. н. э. произошла «исламская аграрная революция» — крупные преобразования в сельском хозяйстве Арабского халифата и связанный с этим прогресс в науках о земле, естественных науках и экономике. В результате установления Арабского халифата на обширной территории с запада Европы и до Центральной Азии возникла глобальная экономика, что позволило арабским и другим мусульманским торговцам вести широкий торговый обмен, распространить по всей территории Халифата и за его пределы множество сельскохозяйственных культур и технологий ведения сельского хозяйства, а также адаптировать эти культуры и методы за пределами Халифата. Помимо сельскохозяйственных культур арабского мира, широкое распространение за пределами своей родины получили сорго (Африка), цитрусовые (Китай), различные культуры Индии (манго, рис, хлопок, сахарный тростник). Ряд исследователей называют этот период «глобализацией сельскохозяйственных культур». Появление новых культур, рост механизации сельского хозяйства привели к большим сдвигам в экономике, распределении населения, типам посевов, с/х производстве, доходах населения, урбанизации, распределении рабочей силы, инфраструктуры, кухни народов мира и одежды.

Новое время

С 1492 году в мире начинается «межконтинентальный» обмен растений и животных, известный как Колумбов обмен. Сельскохозяйственные культуры и животные, которые ранее были известны только в Старом свете, теперь были привнесены в Новый свет, и наоборот. В частности, помидор стал фаворитом в европейской кухне. Кукуруза и картофель также стали известны широким массам.

Британская сельскохозяйственная революция — развитие сельского хозяйства в Великобритании между XV и концом XIX веков. В этот период можно наблюдать доселе невиданный рост производительности и размеров урожаев, прекративших циклы недостатков еды. БСР происходила в течение многих веков (скорее эволюция нежели революция) и была предтечей или происходила в одно и тоже время с подобными изменениями в Европе и колониях. Ключевым для БСР являлась разработка различных сельскохозяйственных технологий, направленных на предотвращение потери питательных веществ из земли во время земледелия. В то же время были выведены более плодоносные сорта растений которые могли приносить больший урожай на акр. Фермеры, используя новейшие орудия труда, могли производить больший урожай с меньшим количеством помощников. БСР ускорила обороты по мере того как промышленная революция и успехи в химии создали благосостояние, научные познания и технологию для более организованного развития новых удобрений и новую, более продуктивную сельхозтехнику.

Новейшее время

С быстрым ростом механизации в конце XIX и XX века, трактора и, позже, комбайны, позволили производить сельскохозяйственные работы с ранее невозможной скоростью и в огромных масштабах.

Зелёная революция — комплекс изменений в сельском хозяйстве развивающихся стран, имевших место в 1940-х — 1970-х годах и приведших к значительному увеличению мировой сельскохозяйственной продукции. Включал в себя активное выведение более продуктивных сортов растений, расширение ирригации, применения удобрений, пестицидов, современной техники. Начало Зелёной революции было положено в Мексике в 1943 году сельскохозяйственной программой мексиканского правительства и Фонда Рокфеллера. Крупнейших успехов по этой программе достиг Норман Борлоуг, выведший множество высокоэффективных сортов пшеницы, в том числе с коротким стеблем, устойчивую к полеганию. К 1951—1956 Мексика полностью обеспечила себя зерном и начала его экспорт, за 15 лет урожайность зерновых в стране выросла в 3 раза. Разработки Борлоуга были использованы в селекционной работе в Колумбии, Индии, Пакистане, в 1970 году Борлоуг получил Нобелевскую премию мира.

Органическое сельское хозяйство — форма ведения сельского хозяйства, в рамках которой происходит сознательная минимизация использования синтетических удобрений, пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых добавок, генетически модифицированных организмов. Напротив, для увеличения урожайности, обеспечения культурных растений элементами минерального питания, борьбы с вредителями и сорняками, активнее применяется эффект севооборотов, органических удобрений (навоз, компосты, пожнивные остатки, сидераты и др.), различных методов обработки почвы и т. п. К 2007 на Земле примерно 30,5 млн га используются в соответствии с принципами органического сельского хозяйства.

Примечания

- ↑ «Origin of agriculture and domestication of plants and animals linked to early Holocene climate amelioration», Anil K. Gupta*, Current Science, Vol. 87, No. 1, 10 July 2004

- ↑ Gordon Childe. Man Makes Himself. — Oxford university press, 1936.

- ↑ Charles E. Redman. Rise of Civilization: From Early Hunters to Urban Society in the Ancient Near East. — San Francisco: Freeman, 1978.

- ↑ Hayden Brian. Models of Domestication // Transitions to Agriculture in Prehistory / Anne Birgitte Gebauer and T. Douglas Price. — Madison: Prehistory Press, 1992. — P. 11–18.

- ↑ Sauer Carl, O. Agricultural origins and dispersals. — Cambridge, MA, 1952.

- ↑ Binford Lewis R. Post-Pleistocene Adaptations // New Perspectives in Archaeology / Sally R. Binford and Lewis R. Binford. — Chicago: Aldine Publishing Company, 1968. — P. 313–342.

- ↑ Rindos David. The Origins of Agriculture: An Evolutionary Perspective. — Academic Press, 1987. — ISBN 978-0125892810).

- ↑ Wright. A Short History of Progress first=Ronald. — Anansi, 2004. — ISBN 0-88784-706-4).

- ↑ Jorge Dubcovsky and Jan Dvorak, «Genome Plasticity a Key Factor in the Success of Polyploid Wheat Under Domestication», Science 316 , p. 1862, 29 June 2007

- ↑ Saltini Antonio. I semi della civiltà. Grano, riso e mais nella storia delle società umane,, prefazione di Luigi Bernabò Brea Avenue Media, Bologna 1996

- ↑ 1 2 3 Andrew M. Watson (1974), «The Arab Agricultural Revolution and Its Diffusion, 700—1100», The Journal of Economic History 34 (1), pp. 8-35.

- ↑ A. M. Watson (1981), «A Medieval Green Revolution: New Crops and Farming Techniques in the Early Islamic World», in The Islamic Middle East, 700—1900: Studies in Economic and Social History

- ↑ Zohor Idrisi (2005), The Muslim Agricultural Revolution and its influence on Europe, FSTC

- ↑ The Globalisation of Crops, FSTC

- ↑ Andrew M. Watson (1983), Agricultural Innovation in the Early Islamic World, Cambridge University Press, ISBN 0-521-24711-X.

- ↑ net.net — The first domain name on the Internet!

- Bar-Yosef, O. and Meadows, R. H. The origins of agriculture in the Near East. In T. D. Price and A. Gebauer (eds) Last Hunters – First Farmers: New Perspectives on the Prehistoric Transition to Agriculture, pp. 39–94 (1995).

- Bowman, Alan K. and Rogan, Eugene, eds. Agriculture in Egypt: From Pharaonic to Modern Times (1999). 427 pp.

- Cohen, M.N. The Food Crisis in Prehistory: Overpopulation and the Origins of Agriculture (1977)

- Collingham, E. M. The Taste of War: World War Two and the Battle for Food (2011)

- Crummey, Donald and Stewart, C. C., eds. Modes of Production in Africa: The Precolonial Era (1981). 256 pp.

- Jared Diamond, Guns, germs and steel. A short history of everybody for the last 13’000 years, 1997.

- Federico, Giovanni, Feeding the World: An Economic History of Agriculture 1800-2000 (2005) 416pp. highly quantitative

- Rupert Gerritsen, Australia and the Origins of Agriculture (2008) (online Google Books preview)

- Grew, Raymond. Food in Global History (1999) online edition

- Habib, Irfan. Agrarian System of Mughal India (2nd ed. 1999).

- Heiser, Charles B. Seed to Civilization: The Story of Food (1990).

- Hillman, G. C. Late Pleistocene changes in wild plant-foods available to hunter-gatherers of the northern Fertile Crescent: Possible preludes to cereal cultivation. In D. R. Harris (ed.) The Origins and Spread of Agriculture and Pastoralism in Eurasia, pp. 159–203. (1996).

- Kerridge, Erik. «The Agricultural Revolution Reconsidered.» Agricultural History, 1969 43:4, 463-75. in JSTOR in Britain, 1750–1850

- Ludden, David, ed. New Cambridge History of India: An Agrarian History of South Asia (1999). excerpt and online search from Amazon.com; also online edition

- McNeill, William H. «How the Potato Changed the World’s History.» Social Research 1999 66(1): 67–83. Issn: 0037-783x Fulltext: Ebsco, by a leading historian

- Mazoyer, Marcel, and Laurence Roudart’ A History of World Agriculture: From the Neolithic Age to the Current Crisis, New York: Monthly Review Press, 2006, ISBN 1-58367-121-8, Marxist perspective

- Mintz, Sidney. Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History (1982)

- Prentice, E. Parmalee. Hunger and history: the influence of hunger on human history (1939). online edition

- Reader, John. Propitious Esculent: The Potato in World History (2008), 315pp a standard scholarly history

- Salaman, Redcliffe N. The History and Social Influence of the Potato, (1949)

- Sato, Y. 2003 Origin of rice cultivation in the Yangtze River basin. In Y. Yasuda (ed.) The Origins of Pottery and Agriculture, pp. 143–150. (2003)

- Tauger, Mark. Agriculture in World History (2008)

- Donald Routledge Hill, Islamic Science And Engineering, Edinburgh University Press (1993), ISBN 0-7486-0455-3

- Morelon, Régis & Roshdi Rashed (1996), Encyclopedia of the History of Arabic Science, vol. 3, Routledge, ISBN 0415124107

- George Sarton, The Incubation of Western Culture in the Middle East, A George C. Keiser Foundation Lecture, March 29, 1950, Washington DC, 1951

- Maya Shatzmiller (1994), Labour in the Medieval Islamic World, Brill Publishers, ISBN 90-04-09896-8

- Watson, Andrew. Agricultural innovation in the early Islamic world. Cambridge University Press.

- Harrison L F C. The Common People, a History from the Norman Conquest to the Present. — Glasgow: Fontana, 1989. — ISBN 0006861636.

- Kagan Donald. The Western Heritage. — London: Prentice Hall, 2004. — P. 535–539. — ISBN 0-13-182839-8.

- Overton Mark. Agricultural Revolution in England 1500 — 1850. — Cambridge, England: Cambridge University Press. — ISBN 0-521-56859-5.

- Snell K.D.M. Annals of the Labouring Poor, Social Change and Agrarian England 1660–1900. — Cambridge University Presslocation=Cambridge, UK, 1985. — ISBN 0-521-24548-6.

Ссылки

- Early Agricultural Remnants and Technical Heritage is a multidisciplinary project investigating the development of non-industrial agricultural techniques, with a focus on Europe.

- Tracing the Evolution of Organic/Sustainable Agriculture A Selected and Annotated Bibliography. Alternative Farming Systems Information Center, National Agricultural Library.

- The history of the UK countryside The history of the UK countryside, farming and agriculture, a unique 3D animated guide chronicling the last 15000 years in 20 key stages.

- Норман Э. Борлоуг «Зеленая революция»: вчера, сегодня и завтра // Экология и жизнь, № 4, 2000.

- Сайт International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) (англ.)

- Масанобу Фукуока «Революция одной соломинки» (Введение в натуральное земледелие)

- «Зубастая мать-природа. Интервью с директором Центра глобальных продовольственных проблем Института Хадсона Алексом Эвери, критикующим органническое сельское хозяйство», «Эксперт», 5.10.09

история сельского хозяйства

История сельского хозяйства Информацию О

История сельского хозяйства Комментарии

История сельского хозяйства

История сельского хозяйства

История сельского хозяйства Вы просматриваете субъект

История сельского хозяйства что, История сельского хозяйства кто, История сельского хозяйства описание

There are excerpts from wikipedia on this article and video

www.turkaramamotoru.com

История развития сельского хозяйства района

Сельское хозяйство

Первое коллективное хозяйство крестьян появилось на территории района за 4 года до его образования. Это коммуна «Свобода» Покровского сельского Совета.

В 30-е годы район охватила волна коллективизации. На землях сельсоветов создавалось от трёх до одиннадцати колхозов. На декабрь 1931 года в районе было 131 колхоз, с количеством хозяйств- 8462.Часть из них распалась, часть объединились. В 1936- 1937 годах образовавшимся 73-м колхозам были выданы акты на вечное пользование землёй.

Для поддержки колхозного строя в 30-е годы стали создаваться машинно-тракторные станции (МТС) . Их в районе было пять : Родинская , Старо- Кучукская, Фрунзенская, Чапаевская, Даниловская. В 1958 году они были ликвидированы, техника перешла непосредственно колхозам. На базе Родинской и Старо-Кучукской МТС были образованы Ремонтно- тракторные станции, которые позже были объединены в одно предприятие «Райсельхозтехника», реорганизованное в последствии в акционерное общество «Ремтехпредприятие».

В марте 1930 года в районе было образовано первое государственное сельскохозяйственное предприятие – совхоз «Овцевод», позже переименованный в «Родинский». А в 1942 году на базе третьей и четвёртой ферм этого хозяйства образовали совхоз «Степной».

В 1950 году происходит укрупнение колхозов. На территориях : Вознесенского сельсовета образуется один колхоз им.Молотова (в 1957г переименован в колхоз «Рассвет»), Грано-Маяковского сельсовета- колхоз «Строитель коммунизма» (в 1952 году сёла Грано- Маяковского сельсовета отошли к Романовскому району),Камышенского сельсовета – колхоз им.Куйбышева (в 1963г село Камышенка отошло к Завьяловскому району), Каяушенского сельсовета – колхоз им.Ленина (в 1963г переименован в колхоз «Заветы Ленина»), Степно-Кучукского сельсовета – колхозы им.Карлва Маркса и им.Свердлова (в 1959г объединились в один колхоз им.Карла Маркса), Кочкинского сельсовета – колхоз «Первое Мая», Новотроицкого сельсовета – колхоз им.Жданова, Покровского сельсовета- колхозы им.Кирова и «Красная Нива», Разумовского сельсовета- колхоз им.Энгельса, Родинского сельсовета – колхозы «Власть Советов» и им.Дзержинского, Чернавского сельсовета – колхоз им.Тельмана (в 1963г сёла Чернавского сельсовета отошли к Завьяловскому району), Сталинского сельсовета – колхоз им.Сталина ,в 1954г был создан ещё один колхоз им.Маленкова, Новороссийского сельсовета – колхоз им.Карпинского.

Весной 1954 года в районе , как и по всей стране , началось освоение целинных и залежных земель. Родинские степи приняли около двух с половиной тысяч новосёлов. Было распахано 125800 гектаров нетронутой земли. В 1954 году район сдал государству 1147092 центнеров зерна. Получил право участвовать во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке (ВСХВ) по трём показателям: по урожайности зерновых, фуражных культур, и настригу овец.

1954 год явился годом рождения нового целинного совхоза «Первомайский».

Последующая реорганизация сельскохозяйственных предприятий началась со второй половины 50-х годов. В 1957г. был образован совхоз «Даниловский», в 1961 году –плодосовхоз «Ярославский», в 1966 году –«Дзержинский» и «Свободный», в 1971г.- «Кучукский», «Кочкинский», «Память Ленина», в 1972г.- «Каяушенский». К 1973 году на территории района было 11 государственных сельскохозяйственных предприятий.

В сентябре 1957 года было принято решение об организации в райцентре станции по племенной работе и искусственному осеменению сельскохозяйственных животных.

Начало 70-х годов — это период , когда район славился рекордными показателями по сбору урожая пшеницы. В 1971 году в среднем с одного гектара было собрано 20 центнеров, в 1972 году -22,5 .Хороший урожай 1972 года позволил дать стране более 2 миллионов центнеров зерна.

Другая слава этих лет – кормоцеха и кормоприготовление. Первый такой цех появился в племсовхозе «Родинский».Через 10 лет их в районе было четырнадцать.

В связи с успешной работой по созданию мощной базы племенного овцеводства трём хозяйствам района был присвоен статус государственных племенных заводов. В январе 1976 года- племсовхозу «Родинский» , в июне этого же года – «Степной», в июне 1980 года – «Свободный».

Основные сельскохозяйственные показатели по району в 1979 году : урожайность – 13 центнеров с гектара, количество коров – 6903 головы, надой от одной коровы – 2662 килограмма молока, количество овец – 151560 голов, получено ягнят на 100 овцематок – 110, настриг шерсти с одной овцы – 6,2 килограмма.

Овцеводство принесло известность Родинской земле. В 1979 году за опытом приезжали англичане, несколько лет спустя район навестила монгольская, а затем вьетнамская делегации. А в марте 1989 года в район прибыл бывший Председатель Совета Министров СССР Н.И.Рыжков. Он посетил и познакомился с хозяйством племзавода «Родинский».Этому предприятию было о чём рапортовать. От одной фуражной коровы было получено 4900 центнеров молока, план продажи шерсти государству был выполнен на 117,9%, на одну овцу было получено 3,94 кг шерсти в мытом волокне, по122 ягнёнка — от 100 овцематок.

В 80-е,90-е годы в результате разукрупнения существующих сельхозпредприятий образуется ещё ряд новых хозяйств. В 1982 году из отделения госплемзавода «Родинский» был образован племсовхоз «Шаталовский», в этом же году из отделений совхоза «Даниловский» — совхоз «Разумовский» , из отделений совхоза «Первомайский» — совхоз «Вознесенский» в 1983 году, колхоз «Красный Алтай» в 1990 году , в 1986 году из отделения совхоза « Память Ленина» — совхоз «Зелёнолуговской»,в 1990 году из отделения госплемзавода «Степной» — колхоз «Зелёная Дубрава».

В соответствии с решением райисполкома от 21 января 1983 года было создано Родинское районное агропромышленное объединение. К началу 1986 года в него вошли: 11 совхозов, 3 госплемзавода, Родинская ветеринарная станция по борьбе с болезнями сельскохозяйственных животных, Родинская ветлаборатория, Родинская Госсеминспекция, Дзержинская машиносчётная станция, межхозяйственная передвижная колонна «Алтайагросельстрой», Родинский маслосырзавод, Родинское объединение по механизации, электрофикации и материально- техническому обслуживанию, Родинский государственный сортоиспытательный участок, Родинское районное объединение по агрохимическому обслуживанию сельского хозяйства, Родинский пивоваренный завод, племенной отдел Славгородского племпредприятия, Родинская селекционно- шерстная лаборатория; организации других министерств с сохранением ведомственной подчинённости: Родинскоё районное потребительское общество, Родинское хлебоприёмное предприятие, Родинское управление обводнительно- оросительных систем; предприятия и организации по территориальному признаку: Родинская гидрометеостанция, Родинское дорожно- ремонтное строительное управление, Родинские районные электрические сети, Родинское сельское профессионально- техническое училище № 50.

С начала 1993 года все сельскохозяйственные предприятия района были реорганизованы в акционерные общества.

В этот период показатели по некоторым отраслям сельского хозяйства были следующими: количество коров – 6024 голов, надой от одной корову – 2523 центнера молока, количество овец – 107070 голов, настриг с одной овцы – 4,6 килограммов шерсти. Урожайность зерновых -14,1 центнеров с гектара.

В связи с прекращением деятельности АОЗТ: «Зелёная Дубрава», «Зелёнолуговское», «Даниловское», «Кочкинское» (в 1998 году), «Память Ленина» (в 1999 году) на землях соответствующих сельсоветов были образованы общества с ограниченной ответственностью ( ООО ) : «Родинская МТС», «Новороссийское», «Раздольненское». «Егорьевское», «Ярлоговское».

В настоящее время на территории Родинского района 19 сельскохозяйственных предприятий. ОАО «Степное», ЗАО ПЗ «Шаталовский», ОАО «Родинский», ОАО «Свободный», ОАО «Алтай», ООО «Луговое», ООО «Родное», ЗАО «Кучукское», ООО «Земледелец», ООО «АлВик», ООО «Кочки», ООО «Велес», ООО «Горизонт», ООО «Союз-Агро», ООО «Центральное», ООО «Родинская мясная компания», ООО «Маяк», СПК «Маяк», СПК «Полевод». На 01.01.2013 в районе – 47 крестьянско- фермерских хозяйств, деятельность которых координирует ассоциация крестьянско- фермерских хозяйств «Союз».

311 000 га земель общего пользования, в том числе сельхозугодий -288 678 га, из них пашни – 228 231 га.

В этот период показатели по некоторым отраслям сельского хозяйства были следующими: количество КРС – 7364 голов, из них коровы молочного направления – 2778 голов, количество овец – 8614 голов. Получено молока – 123789 центнеров, настриг шерсти составил 298 центнеров.

rodino22.ru

Краткий обзор развития сельского хозяйства

Поделись с друзьямиИстория развития сельского хозяйства берет свое начало с неосознанного искусственного отбора растений и животных.

Примитивная селекция растений возникла одновременно с земледелием. Начав возделывать растения, человек стал отбирать, сохранять и размножать лучшие из них. Многие культурные растения возделывались примерно за 10тыс. лет до н. э. Селекционеры древности создали прекрасные сорта плодовых растений, винограда, многих сорта пшеницы, бахчевых культур.

На ранних этапах развития животноводства породы создавались в результате бессознательного отбора, под влиянием природно‑экономических условий. По мере накопления зоотехнической информации складывались определенные методы создания пород по заранее намеченной программе отбора и подбора; для закрепления качеств начали использовать инбридинг.

Так выведены многие породы мирового значения (шортгорнская, герефордская, голландская породы крупного рогатого скота и др.).

Первые научные труды по сельскому хозяйству связаны с агрономией.

Агрономия (от греч. agr{{ó}}s — поле и nomos — закон), комплекс наук о возделывании растений, повышении плодородия почвы и урожайности, рациональном использовании сельскохозяйственных угодий.

Современная агрономия дифференцирована на ряд самостоятельных наук: земледелие, агрохимия, агрофизика, растениеводство, сельскохозяйственная фитопатология и энтомология, селекция, семеноводство, метеорология сельскохозяйственная и др.

Основой её служат естественные науки: ботаника, физиология растений, генетика, биохимия, микробиология, почвоведение и др.

За тысячи лет до н. э. сведения о ведении сельского хозяйства передавались из поколения в поколение устно. С появлением письменности они стали фиксироваться в различных рукописных документах.

Агрономические правила и наставления были известны в Др. Египте, Др. Греции (Аристотель), Др. Риме (Катон, Варрон, Колумелла, Плиний Старший) несколько тысячелетий назад. Это был период античной агрономии.

До нашего времени дошли труды Варрона «Сельское хозяйство» и Колумеллу «О сельском хозяйстве». Известный римский ученый Марк Теренций Варрон в книге «Сельское хозяйство» начинал свою работу с установления ее темы: какими вопросами должен заниматься автор тракта, посвященного земледелию; что должно составлять его содержание.

Сельское хозяйство не было для него основным или, по крайней мере, важным жизненным делом, каким оно было для Колумеллы. Он занимался сельскохозяйственными вопросами уже в самом концу жизни и ни разу не касался их в работах предшествующих лет.

«Сельское хозяйство» Луций Юний Модерат Колумелла написал уже на склоне жизни, когда он подводил итог и своим значениям, и своему опыту и считал себя признанным учителем молодежи, избравший сельское хозяйство своей деятельностью.

В наиболее полном виде до нас дошло сочинение Гигина Младшей «Устройство лимитов». Гигин Младший, прозванный Громатиком, начал свою карьеру при Траяне (98-117 гг.). В его произведении дай анализ римской практики межевания земель во всем Средиземноморье, основанной на теоретических принципах деления пространства, которые римляне заимствовали от этрусков.

В период феодализма агрономия развивалась медленно. Научные основы агрономии были заложены в XVII-XVIII вв. Этот период совпадает с развитием капитализма в Западной Европе, повышением спроса на сельскохозяйственную продукцию и развитием естественных наук.

Во второй половине XVIII в. агрономическая мысль была направлена на поднятие производительности земледелия. Господствующая в Западной Европе паровая система земледелия была заменена плодосменной, сначала в Англии (А. Юнг), затем и в других странах.

Большая заслуга в разработке научных основ плодосменной системы земледелия принадлежит немецкому учёному-агроному А. Тэеру — автору гумусовой теории питания растений. Труды Тэера сыграли прогрессивную роль в развитии агрономии, показав важное влияние органического вещества на плодородие почвы.

Крупный вклад в развитие научной агрономии в период XVII-XVIII вв. сделали русские учёные и практики — М. В. Ломоносов, А. Т. Болотов, М. И. Афонин, В. А. Левшин, И. М. Комов. Они доказали значимость зональной агротехники и недопустимость копирования западноевропейских агрономических приемов в русских условиях.

В развитии отечественной агрономии большую роль сыграло организованное в России (1765) Вольное экономическое общество.

В середине XIX века агрономия становится комплексной наукой. Из нее выделяются агрохимия и сельскохозяйственная микробиология. В середине XIX веке сформировалась теория минерального питания (немецкий химик Ю. Либих), а также были открыты законы «возврата питательных веществ» и «минимума». Сущность первого закона — для поддержания плодородия почвы необходимо возвращать в неё взятые растениями питательные вещества.

Согласно закону «минимума», величина урожайности ограничивается тем фактором жизни растений, который в определенное время находится в минимуме. Из этого закона следует, что для повышения урожайности необходимо воздействовать, прежде всего, на фактор, находящийся в минимуме, например в засушливых районах обеспечивать растения влагой, малоплодородные почвы — удобрять.

Работами Г. Гельригеля, Л. Мастера; С. Н. Виноградского, Р. Коха, М. Бейеринка и др. создана микробиология.

Великие открытия XIX в. — закон сохранения и превращения энергии, учение об эволюции органического мира (дарвинизм) и создание основ теории наследственности (Г. Мендель) — явились мощным толчком для дальнейшего развития агрономии.

В конце XIX века сформировалась наука о почве (генетическое почвоведение, В. В. Докучаев), получившая дальнейшее развитие в трудах П. А. Костычева, К. К. Гедройца, В. Р. Вильямса (агрономическое направление).

Д. И. Менделеев и Д. Н. Прянишников исследовали вопросы питания растений и применения удобрений. А. В. Советов обобщил научную и практическую информацию о системах земледелия, впервые классифицировал и установил их зависимость от социально-экономических условий. К. А. Тимирязев развил учение о фотосинтезе и показал, что растение может в несколько раз увеличить использование солнечной энергии.

В конце XIX- начале XX вв. из агрономии выделяется селекция (работы Д. Л. Рудзинского, И. В. Мичурина, Л. Бербанка).

Селекция (лат. selectio — выбор, отбор), наука о методах создания сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, пород животных; отрасль сельскохозяйственного производства, занимающаяся выведением сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, пород животных. Селекция разрабатывает способы воздействия на растения и животных с целью изменения их наследственных качеств в нужном для человека направлении. Она является одной из форм эволюции растительного и животного мира, которая подчиняется тем же законам, что и эволюция видов в природе, но естественный отбор здесь частично заменён искусственным отбором.

На развитие селекции растений значительное влияние оказала работа западно‑европейских селекционеров‑практиков XVIII в., например английских учёных Ф. Галлета, П. Ширефа, немецкого учёного В. Римпау.

Важную роль в развитии агрономии сыграли опытные учреждения.

В 1774 под Парижем основана селекционная фирма «Вильморен», селекционеры которой первыми стали оценивать отбираемые растения по потомству. Им удалось вывести сорта сахарной свёклы, которые содержали почти в 3 раза больше сахара, чем исходные. Эта работа доказала огромное влияние селекции на изменение природы растений в нужную человеку сторону.

В 1874 И. В. Мичурин начал работы по селекции плодовых культур. Успешно применив ряд новых оригинальных методов, он создал много сортов плодовых и ягодных культур. Большое значение для теории и практики селекция растений имели его работы по гибридизации географически отдалённых форм. В это же время в США Л. Бербанк путём тщательного проведения скрещиваний и совершенного отбора создал целый ряд новых сортов различных сельскохозяйственных культур. Некоторые из них относились к формам, ранее не встречавшимся в природе (бескосточковая слива, гибрид абрикоса со сливой, неколючие сорта ежевики).

На развитие практической селекции растений значительное влияние оказали работы Свалевской селекционной станции (Швеция, 1886, ныне институт), где впервые в больших масштабах был применен метод индивидуального отбора у самоопылителей. На основе этого отбора были выведены ценные сорта овса и других культур. Несмотря на значительные успехи, промышленной селекции растений была лишена тех научных предпосылок, которые позволили ей в дальнейшем превратиться в теоретически обоснованную селекционную науку. Первые теоретические обоснования методов селекции растений приведены в трудах датского генетика В. Иогансена (1903), шведского селекционера и генетика Г. Нильсона‑Эле (1908, 1911, 1912). Работы по химическому и радиационному мутагенезу (советские генетики М. Н. Мейсель, 1928, В. В. Сахаров, 1933, И. А. Рапопорт, 1943; английский — Ш. Ауэрбах, 1944), эволюционной генетике (советский учёный С. С. Четвериков, 1926; американский — С. Райт; английский — Дж. Холдейн, 20-30‑е гг.) имели и имеют важнейшее значение для развития селекции.

Создав теоретическую базу, используя новые методы, селекции стала наукой об управлении наследственностью организмов.

К началу Первой мировой войны в России было около 130 опытных станций и полей и несколько сельскохозяйственных высших учебных заведений и факультетов при университетах.

С 1966 организовано Всесоюзное общество генетиков и селекционеров им. Н. И. Вавилова, объединяющее научных работников в области растениеводства, животноводства, микробиологии и медицины.

Советскими учёными проделана большая работа по изучению видового состава, сортового и экологического разнообразия сельскохозяйственных культур; выявлено много ранее не известных науке видов растений, установлены основные центры происхождения культурных растений (Н. И. Вавилов, П. М. Жуковский, А. А. Декапрелевич).

Значительные успехи достигнуты в молекулярной генетике, а также в разработке приёмов получения новых сортов и форм растений с помощью гибридизации, мутагенов, полиплоидии, радиоактивных излучений.

Используя разработанные наукой методы, советские селекционеры достигли крупных успехов в выведении новых высокопродуктивных сортов (П. П. Лукьяненко, В. Н. Ремесло, В. С. Пустовойт).

Значительно расширились знания по почвенной микробиологии. Дальнейшее развитие получила агрофизика (А. Г. Дояренко, А. Ф. Иоффе). Большие исследования проведены по обработке почвы (Н. М. Тyлaйкoв, Т. С. Мальцев, А. И. Бараев).

students-library.com

История сельского хозяйства

История сельского хозяйства начинается, как установили ученые, в период позднего неолита, примерно в девятом — восьмом тысячелетии до нашей эры.

История сельского хозяйства начинается, как установили ученые, в период позднего неолита, примерно в девятом — восьмом тысячелетии до нашей эры.

В это время на территории современной Турции люди научились собирать дикую и культивировать домашнюю пшеницу. Это и была так называемая «неолитическая революция», прорыв в развитии цивилизации. Если раньше один охотник должен был охотиться на громадной территории, чтобы прокормить себя и свою общину, то теперь эта же территория давала еду большому количеству земледельцев.

К людям, которые прежде зависели от переменчивой удачи на охоте, пришло гарантированное земледелие. Начался «золотой век» в человеческой истории — изобилие доступной пищи.

Изобретателями земледелия, скорее всего, были женщины, прежде занимавшиеся собирательством. В силу того, что женщины обеспечивали свой род пищей, логично предположить, что и общину возглавляли именно женщины – это был век матриархата. Мужчины, как и прежде, охотились, но это теперь перестало быть приоритетным занятием, ведь возделывание съедобных растений давало достаточно пищи.

Первоначально главным орудием земледельцев была палка-копалка, что не требовало особых усилий, но в четвертом веке на смену примитивной палке пришел плуг, требующий силы для обработки земли. Пахота стала уделом мужчин и роли поменялись. Теперь главой рода становиться мужчина, и наступает эра патриархата.

Открытие земледелия стало отправной точкой, и история сельского хозяйства с этого времени развивается ускоренными темпами.

Земледелие привело к созданию культурных растений и одомашниванию животных. Академик Вавилов И.И. писал о восьми центрах, откуда происходят культурные растения, а его последователи о четырех центрах одомашнивания животных.

Из этих отправных точек культурные растения и животные распространились по всему миру. Существуют неопровержимые свидетельства, что уже 6500 лет до нашей эры на территории современных Сирии, Турции и на севере Месопотамии были одомашнены овцы и козы.

Но «Золотой век» продлился недолго. Уже в восьмом тысячелетии на Ближнем востоке стала ощущаться нехватка земельных угодий, и земледельцы стали расселятся по планете. В восьмом тысячелетии они расселились на Балканском полуострове. В четвертом в плодородных долинах Ганга, Инда и Дуная и к пятому тысячелетию появились в Китае и Испании.

Дальнейшая история сельского хозяйства связана с развитием на Среднем Востоке организованной ирригации и вытеснением каменных орудий сельского труда бронзовыми, а впоследствии и железными.

Многочисленные находки ученых показывают, что сельскохозяйственные системы в обеих Америках, Средней и Восточной Азии при использовании различных видов животных и растений развивались сходным образом.

Развитое сельское хозяйство создало сложные сообщества – государства. По мере его распространения развивались транспорт и дороги, появились большой и малый бизнес сопутствующий производству сельскохозяйственной продукции.

В настоящее время сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики практически во всех странах. В сельском хозяйстве мира занято более 1,1 миллиарда экономически активного населения планеты.

О коллективизации сельского хозяйства следующая тема.

| <<Коллективизация сельского хозяйства | Эффективность сельского хозяйства>> |

|---|

biznestoday.ru

Развитие сельского хозяйства | История.ру

Русское государство в XVI — начале XVII в. (в 1490 — 1618 гг.)

К середине 80-х годов XV в. объединение Северо-Восточной Руси под властью Москвы в основном было закончено.

Русское государство (в документах XVI—XVII вв. оно часто именуется Московским государством) простиралось от берегов Северного Ледовитого океана до линии Тула— Коломна— Темников на юге и от истоков Волги на западе до Уральского хребта и реки Суры (приток Волги) на востоке.

В результате слияния большого числа «великих» и «удельных» княжеств возникло объединённое государство во главе с русской народностью, включившее в себя ряд народов Севера (карелы, коми, ненцы, ханты, манси) и Поволжья (мордва, удмурты).

В XVI в. территория Русского государства значительно расширилась.

Особенности исторического процесса, приведшие к возникновению этого государства, во многом определили характер его дальнейшего развития.

Образование объединённого государства ещё не означало окончательной ликвидации всех явлений, характерных для феодальной раздробленности; следы последней были живы в экономике страны и в её политической жизни.

data-ad-client=»ca-pub-0791478738819816″

data-ad-slot=»5810772814″>

data-ad-client=»ca-pub-0791478738819816″

data-ad-slot=»5810772814″>

В России, как и в ряде других стран Восточной Европы в XVI в., социально-экономическое развитие ещё не создало предпосылок для возникновения капиталистических отношений.

Для истории России этого периода характерен был процесс роста помещичьего землевладения и крестьянских повинностей, среди которых всё большее место начинала занимать барщина.

Усиление феодального гнёта обостряло классовую борьбу закрепощаемого крестьянства и горожан.

Положение в стране осложнялось борьбой внутри класса феодалов, в частности между феодальной аристократией, экономическое и политическое положение которой ухудшалось, и поместным дворянством, являвшимся верной опорой великокняжеской, а затем и царской власти.

В период перехода от феодальной раздробленности к централизованному государству произошло обострение социальных противоречий в стране.

Пашущий крестьянин. Миниатюра из «Жития Сергия Радонежского». Конец XVI в.

Ведущей отраслью экономики в России оставалось земледелие. Неотъемлемой частью хозяйства являлось скотоводство.

Охотничьи и рыболовные промыслы сохраняли существенную роль в хозяйстве населения крайнего севера и северо-востока.

В этот период земледелие сделало некоторые успехи. Увеличилось количество земледельческих районов. Хлеб начали возделывать в северной, приморской части Новгородской области и во вновь присоединённых районах (Поволжье, Урал).

Неземледельческими районами оставались крайний север, северо-восток и ещё не освоенные районы южнее Орла, Новосиля, верховьев Дона.

В более широких размерах утверждается трёхполье, которое В то время господствует в центральных и западных районах государства.

В связи с распространением трёхполья стало шире применяться удобрение почвы. Наряду с паровой системой земледелия продолжала существовать, особенно в степных районах, и система переложная.

На севере широко применялась также подсека. Урожайность в XVI в. была невелика (в среднем сам-три) и неустойчива.

С конца XV в. хлеб становится заметным товаром на внутреннем рынке.

Главным его потребителем было городское население. Одновременно предъявляло в больших размерах спрос на хлеб и население малохлебных или бесхлебных районов.

В связи с растущим спросом на хлеб происходит увеличение его производства.

Хлеб на рынок поставляли землевладельцы, в частности монастыри, а также крестьяне.

Продавать хлеб крестьян побуждала зачастую нужда в деньгах для уплаты государственных податей и помещичьих денежных оброков.

Однако дальнейшему развитию рыночных связей крестьянского хозяйства серьёзно препятствовало усиление феодальной эксплуатации, в первую очередь рост барщины.

www.istoriia.ru