Старая Ладога — небольшое село с великим прошлым

Старая Ладога — небольшое село в Ленинградской области с великим прошлым.

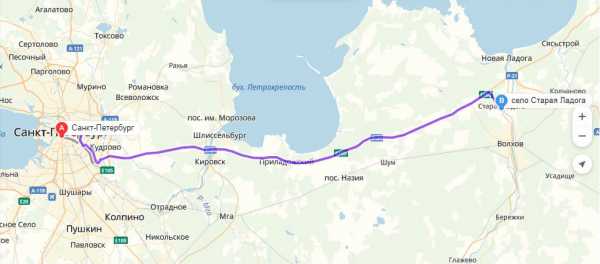

Если Вы собрались на школьные каникулы в город Санкт-Петербург, то выберите время для посещения Старой Ладоги. Красота этих мест , безусловно, стоит того, а уж история…Старая Ладога — небольшая деревенька в Ленинградской области с великим прошлым, некогда являлась одним из десяти крупнейших русских городов. Сегодня из числа других деревушек ее выделяет древняя крепость, стоящая на высоком берегу Волхова, и несколько старинных монастырей и церквей за ее пределами.

Из истории Старой Ладоги

Старая Ладога является одним из старейших городов России, впервые упоминается в 862 году. Летопись рассказывает о призвании трех братьев варягов на княжение на Русь: «И избраша трие брата с роды своими и придоша к славеном первее и срубиша город Ладогу и седе старейший в Ладозе Рюрик». Получается, что Старая Ладога, наряду с Киевом и Москвой, должна считаться одной из столиц Руси. Правда в этом качестве она находилась весьма непродолжительное время. Географическое положение Старой Ладоги было очень выгодным. Она располагается в том месте пути из «Варяг в греки», которое, обойти стороной практически невозможно. Даже если у купцы плыли на Волгу через реку Свирь, то все равно их путь лежал вдоль южного берега Ладожского озера, то есть, мимо Старой Ладоги. Старая Ладога являлась торговым центром. Старший Рюрик это понимал и планировал строительство укреплений в этих местах. С другой стороны, чтобы управлять славянами, то есть выполнять поставленную перед Рюриком задачу, место это было плохо пригодно. Очень уж далеко с берегов Волхова до центральных областей страны — до Киева, Мурома, Полоцка, Ростова. Видимо это и стало причиной переезда Рюрика в Новгород.

В настоящее время Старая Ладога является музеем -заповедником. Первые экспозиции музея открылись в 1971 году, а сами идеи его создания появились еще в начале XX века. Статус историко-архитектурного музей получил в 1984 году, в этом же году он стал называться музеем-заповедником федерального значения.

В настоящее время Старая Ладога является музеем -заповедником. Первые экспозиции музея открылись в 1971 году, а сами идеи его создания появились еще в начале XX века. Статус историко-архитектурного музей получил в 1984 году, в этом же году он стал называться музеем-заповедником федерального значения.

Отели в г. Санкт-Петербург: Дешёвые (подборка вручную)

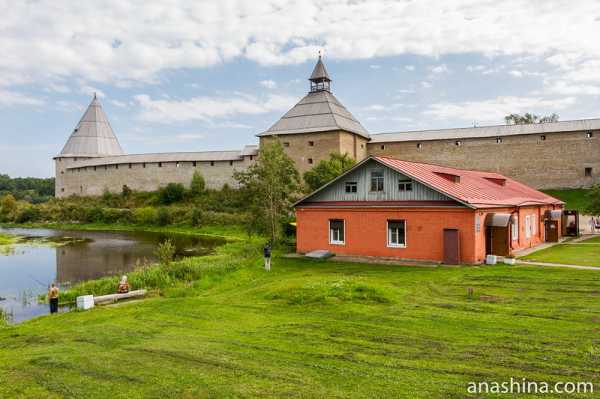

Старо-Ладожская крепость

Ладожская каменная крепость конца IX века уникальна и не имеет аналогов в русском оборонном зодчестве. Крепость была сооружена из известняковых плит, сложенных на глине без применения извести. Открытие санкт-петербургскими учеными старейшей среди известных на Руси каменной крепости явилось событием огромной важности. Начало каменного фортификационного строительства Киевской Руси было отодвинуто в глубь веков как минимум на целое столетие а, возможно, и на два.

Подобные сооружения получили распространение на Руси лишь в XI веке. Древнейшая Ладожская крепость стоит в одном ряду с подобными сооружениями Западной Европы.

Сложенные из плитняка на известковом растворе стены достигали в высоту 8 метров. Среди дерево-земляных укреплений, распространенных в это время, Ладожская каменная крепость была исключением. Она наметила тот путь в оборонном зодчестве, который получил распространение лишь столетие спустя. Крепость доказала свою надежность. Она оказалась неуязвимой для шведов и немцев, хорошо знакомых с передовой европейской техникой осады, и на протяжении XII—XV веков надежно защищала северные русские земли.

В конце XV века московское правительство, учитывая сложные отношения со Швецией, предприняло масштабную реконструкцию ряда северо-западных крепостей. Была перестроена и Ладога, ставшая важным опорным пунктом порубежной обороны Московского государства. Новая крепость времен Ивана III представляла собой мощное фортификационное сооружение.

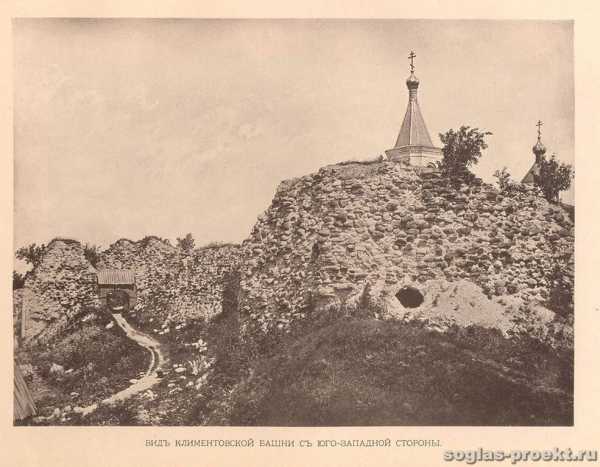

Сильно выдвинутые в сторону поля. башни Ладожской крепости были поставлены достаточно близко одна от другой. Круглая Климентовская — являлась самой мощной. Она имела 14 бойниц — больше, чем любая другая башня.

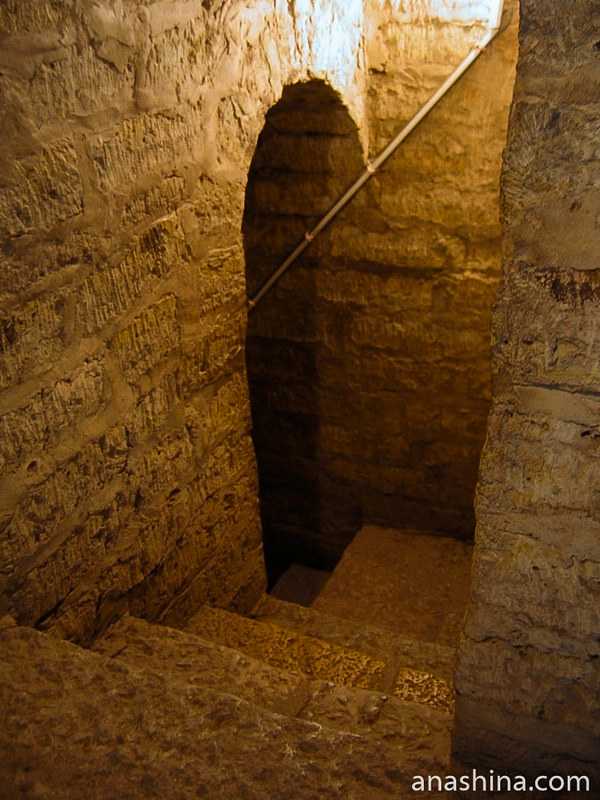

Единственная квадратная в плане Воротная башня располагалась на середине западной стены и была снабжена коленчатым въездом, который помимо створчатых дверей защищала деревянная опускная решетка — герса и, вероятно, ров с подъемным мостом. Позже, уже в XVII веке , въезд прикрывал деревянный острог. Прямо над въездными воротами в южной стене башни, устроена бойница (всего Воротная башня имела не менее одиннадцати бойниц.). Особая роль, как писалось выше, отводилась Тайничной башне, располагавшейся на середине восточной стены. В ее первом ярусе был устроен колодец, который соединялся трубами с Волховом.

За свою историю крепость не раз осаждалась шведами и не раз захватывалась ими. Последний штурм крепость пережила в 1701 году. В августе 1702 года отсюда войска Петра I направились к Нотебургу. В результате взятия крепости и последовавшего в 1703 году основания Санкт-Петербурга шведская граница была отодвинута далеко на запад. С этого момента Ладога утратила свое военное значение. В 1703 году Пётр I также основал в устье Волхова Новую Ладогу и переименовал Ладогу в «Старую Ладогу», лишив её статуса города и права иметь собственный герб, а многим ладожанам повелел переехать на жительство в Новую Ладогу.

«Древняя Ладога – первая столица Руси» -исторический музей

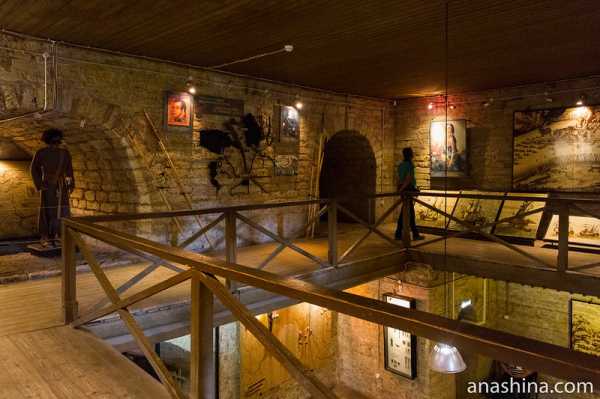

В настоящее время крепость в Старой Ладоге охраняется государством и работает как исторический музей. В одном из зданий во дворе крепости действует краеведческий музей. Сегодня Крепость находится в состоянии ремонта — восстановления, и многое уже сделано. Высятся до 19 метров грозные башни, достигающие в диаметре 24 метров, западная стена восстановлена полностью. Первая стена, которую возводили еще в 12 веке, во многих местах оказывается как бы вмурованной в более позднюю стену. Некоторые участки этой стены сегодня видны. Особенно интересны, пока еще не восстановленные башни, примыкающие к реке. Например, Тайничная. Хорошо видны внутренние ее структуры, можно забраться внутрь. Со стен открываются живописные виды как на северную часть Старой Ладоги с Успенским собором, так и на южную, с Никольским. Территория крепости занята музеем. В наши дни Старая Ладога каждый год в июне-июле месяце собирает фестивали исторической реконструкции «Старая Ладога» и «Первая столица Руси», о которых я обязательно расскажу.

Старая Ладога — духовный центр России

Внутри крепости располагаются две церкви. Первая — домонгольская Георгиевская церковь, одна из самых древних каменных построек сохранившихся на севере Руси и Самая древняя из ныне существующих церквей Старой Ладоги — представляет собой типичный древнерусский храм XII века: шлемовидная глава, позакомарное покрытие, желтоватая штукатурка поверх плинфы. Существует предания, что она построена на месте прежнего языческого капища. Возможно храм был построен по приказу Ярослава Мудрого во время его княжения в Новгороде. В смутную эпоху, он был совершенно разорен и только после Столбовского договора со шведами в 1618 году вновь освящен игуменом Феокритом.

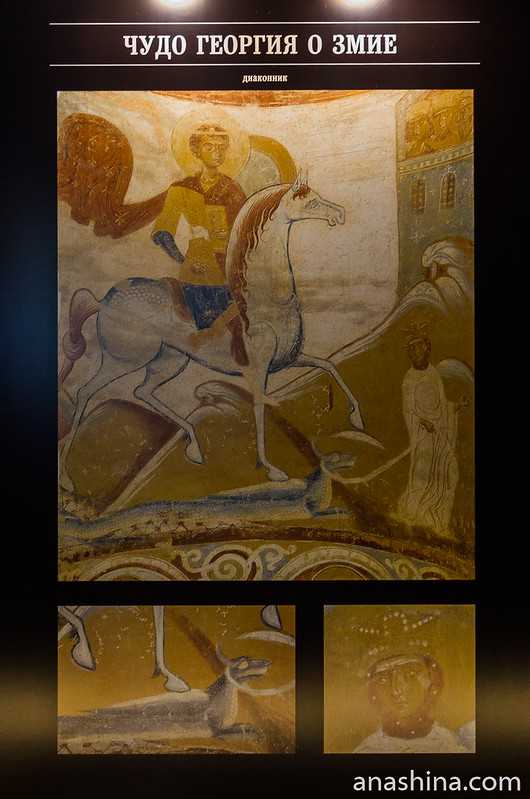

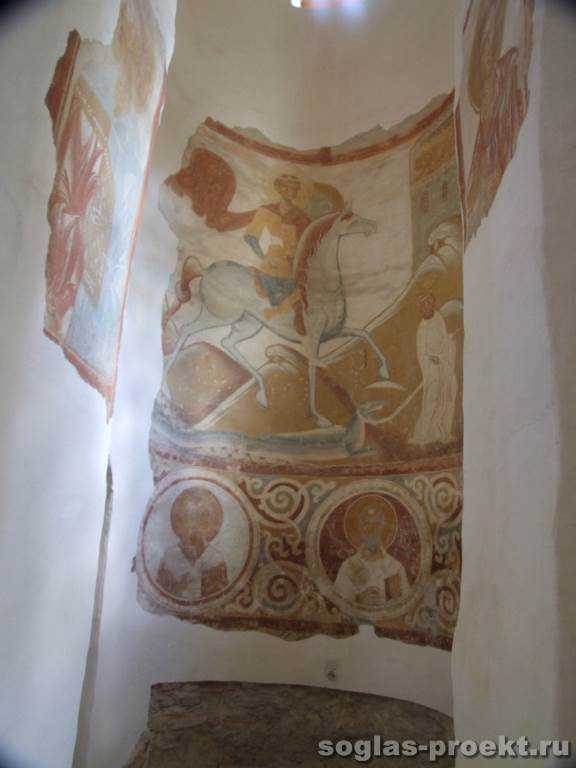

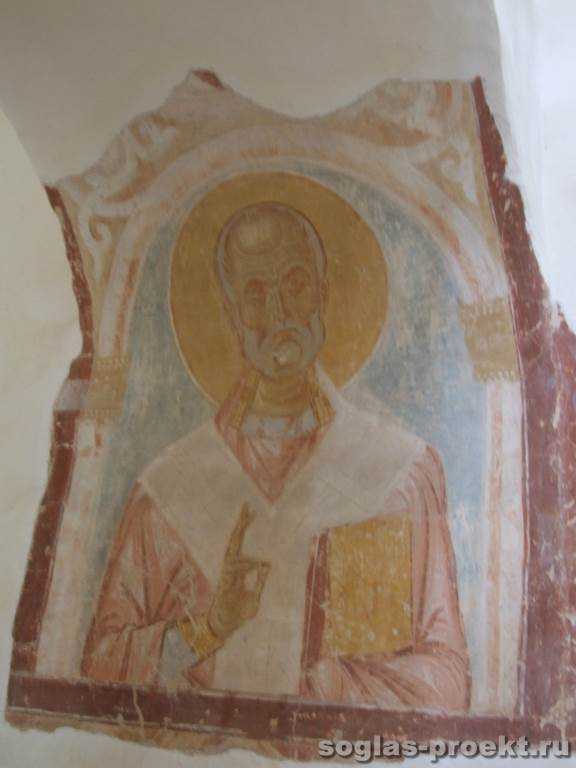

Этот строгий по очертаниям, древний белокаменный храм, увенчанный единственный куполом, не смотря, на простоту своих форм, производит сильнейшее впечатление и навевает настроение давно ушедшей старины. Впечатляют и уцелевшие фрагменты фресок Георгиевский церкви, относящиеся к числу самых ранних произведений русской живописи, дошедшей до нашего времени. Сохранилась фреска, которая и делает храм столь знаменитым — «Чудо Георгия о змие». Фреске «Чудо Георгия о змие» больше 800 лет. Она пережила татаро-монгольское нашествие, несколько войн и чудом уцелела после революции.

Рядом расположена деревянная церковь Дмитрия Солунского 1731 года — одна из редких городских деревянных церквей. Церковь Дмитрия Солунского построена в формах «клетских» построек, в его основе – те же конструктивные и композиционные приемы, что и в обычной крестьянской избе. Церковь Дмитрия Солунского построена в начале 17 веке, после освобождения Ладоги от шведов. Святой Дмитрий Солунский, как и Георгий Победоносец, у славян издавна пользовался особым почитанием.

Первую церковь из-за ветхости разобрали, а на этом месте по просьбе прихожан построили новую, являющуюся точной копией предыдущей. Отдельные детали, сохранившиеся от старой постройки, заняли свое место в новом храме. Существует предположение, что Царские врата сохранились от первой церкви Дмитрия Солунского, или были сюда перенесены из какого-то древнего храма, поскольку датируются они началом 16 века.

Вход в крепость и церкви официально открыт с 10:00 (в это время отпирают ворота) до 17:00. Попасть в церкви можно только после открытия крепости. В Старой Ладоге работает очень неплохой археологический музей. Среди прочих экспонатов в экспозиции музея представлены украшения и талисманы со знаками рода Рюриковичей. Во многом именно на этих находках построена норманская теория происхождения славян.

По легендам под Староладожской крепостью в древние времена существовала разветвленная сеть подземных ходов. Ходы соединяли церкви, крепость, имелся проход на другую сторону Волхова.

Староладожский Успенский монастырь

Cтароладожский Свято-Успенский девичий монастырь находится на левом берегу реки Волхов, севернее каменной крепости. Ансамбль монастыря упоминается уже в XV веке, датой его основания принято считать 1156 год. Постройки, дошедшие до наших дней, относятся к периоду интенсивного строительства 19 века. Именно в это время возводится кирпичная ограда с тремя воротами и четырьмя башнями вдоль дороги на Новую Ладогу и Волхов.

Главной достопримечательностью монастыря является Успенский собор. Это типичный памятник новгородского зодчества, восходящий ко времени до монголо-татарского нашествия. Он находится в центре ансамбля и ориентирован на главные ворота монастыря. Памятник этот относится к типу кубических, крестово-купольных храмов 12 века. Стены собора расписаны, но роспись плохо сохранилась. Этот храм историки считают княжеской усыпальницей. Этот древнейший, уцелевший на всю высоту храм на всем северо-западе Руси. Стены Успенского храма были украшены фресками, До нас дошло около 30 квадратных метров древней стенописи — это изображения святых и «Процветший крест» в куполе, такой же как в знаменитом Дмитровском соборе XII века во Владимире. Строителями храма были новгородские мастера, который создали архитектурный шедевр, объединив вокруг себя все постройки Успенского монастыря.

Напротив Успенского собора, на старом кладбище расположена Церковь Св. Алексия, по своим формам напоминает парковую светскую постройку. Возведенная в 1833 году, она представляет собой один из наиболее поздних памятников архитектуры Старой Ладоги. История монастыря связана с пребыванием в нем известных в России женщин. Сначала это была бывшая царица Евдокия Лопухина, первая жена Петра I. В постриге имя ее было Елена, жила она в обители с 1718 по 1725 год. От пребывания Лопухиной остался двойной деревянный палисад и икона «Троеручица», которую она пожаловала сестрам, ухаживавшим за ней. По монашескому имени Лопухиной древнюю речку Ладожку стали называть Еленой, набережная стала называться Еленинской, а на посаде появился Еленинский переулок.

Здесь отбывала наказание Евдокия Ганнибал, жена А.П.Ганнибала («арапа Петра Великого», прадеда А.С.Пушкина, а уже потом, во время царствования Николая I, родственницы декабристов. Жертвователями женской обители были известный в России меценат Алексей Романович Томилов, усадьба которого примыкала к монастырю с северной стороны, граф Дмитрий Николаевич Шереметев, жена императора Александра II Мария Александровна, другие именитые люди. До революции в монастыре находились две чудотворные иконы: Успения Божией Матери и великомученицы Варвары. При монастыре была школа.

До революции в монастыре находились две чудотворные иконы: Успения Божией Матери и великомученицы Варвары. С конца XX века монастырские здания пустовали и за короткое время пришли в плохое состояние. С 2004 года монастырь вновь действует.

Между Успенским и Иоанно-Предтеченским монастырями расположены строения бывшей усадьбы Успенское, построенной в 1780-е годы Романом Никифоровичем Томиловым. Сохранившиеся здания относятся к XIX веку и принадлежат музею-заповеднику. Перед революцией усадьба принадлежала Евгению Григорьевичу Шварцу (главный дом известен сейчас под названием «Дом Шварца»), бывшему коллекционером живописи (в 1918 году коллекция конфискована и передана в Русский Музей). Поэтому Успенское связано с многими именами приезжавших сюда художников; известен, например, портрет семьи Шварц работы Б.М.Кустодиева.

Никольский монастырь

Староладожский Никольский монастырь находится в полукилометре от Староладожской Рюриковской крепости, на левом берегу реки Волхов. В наши дни он имеет двоякое значение: как обитель иноческая и как исторический памятник, свидетельствующий о славе и благочестии русского народа.

Основание монастыря в Старой Ладоге относится к XII–XIII векам. Видимо, тогда же строится и собор Николы Чудотворца. В устном предании его основание относят ко времени победы Святого благоверного князя Александра Невского над шведами в 1240 году.

В начале XVII века монашествующими сюда были перенесены мощи преподобных Сергия и Германа Валаамских. Здесь они пребывали до 1718 года, а потом были перенесены в Валаамскую обитель.  В 1974 году Никольский собор был отнесен к памятникам архитектуры федерального значения, что не помешало ему пребывать в полуразрушенном состоянии. Сейчас в нем идет реставрация. Монастырь окружает невысокая декоративная стена с остроконечными угловыми башнями, внутри которой расположены жилые корпуса, и два храма — Никольский собор с почти кубическим объемом и почти идеально шаровидным куполом, находящийся в процессе реставрации, и Староладожский Никольский монастырь , представляющая в плане типичную трехнефную базилику. Эта церковь — единственная отреставрированная постройка монастыря, и сейчас ее состояние идеально.

В 1974 году Никольский собор был отнесен к памятникам архитектуры федерального значения, что не помешало ему пребывать в полуразрушенном состоянии. Сейчас в нем идет реставрация. Монастырь окружает невысокая декоративная стена с остроконечными угловыми башнями, внутри которой расположены жилые корпуса, и два храма — Никольский собор с почти кубическим объемом и почти идеально шаровидным куполом, находящийся в процессе реставрации, и Староладожский Никольский монастырь , представляющая в плане типичную трехнефную базилику. Эта церковь — единственная отреставрированная постройка монастыря, и сейчас ее состояние идеально.

Церковь Иоанна Златоуста представляет собой «типичный образец культовых построек середины XIX века». Каменная церковь Иоанна Златоуста с приделом мученика на месте ветхого храма ХVII века. Своим архитектурным решением здание церкви напоминает романскую базилику: три удлиненных нефа, центральный, более высокий, освещен чередой верхних окон и отделен от боковых колоннами. На сводах, стенах и арках храма сохранилась живопись: евангельские сюжеты в стиле академического реализма, геометрический орнамент византийского рисунка.

Церковь Иоанна Златоуста представляет собой «типичный образец культовых построек середины XIX века». Каменная церковь Иоанна Златоуста с приделом мученика на месте ветхого храма ХVII века. Своим архитектурным решением здание церкви напоминает романскую базилику: три удлиненных нефа, центральный, более высокий, освещен чередой верхних окон и отделен от боковых колоннами. На сводах, стенах и арках храма сохранилась живопись: евангельские сюжеты в стиле академического реализма, геометрический орнамент византийского рисунка.

Между Никольским собором и церковью св. Иоанна Златоуста возвышается трехъярусная каменная колокольня.

К Никольскому монастырю приписан собор Рождества Иоанна Предтечи с приделом во имя Святой мученицы Параскевы Пятницы и колокольней.

Также к монастырю приписаны: древний храм Василия Кесарийского и храм Преображения Господня, находящиеся в деревне Чернавино напротив монастыря на другом берегу Волхова. Так что, собираясь в Старую Ладогу, можно проехать через мост в городе Волхове и переправиться и на другой берег реки . Во-первых, там есть интересные места, а во-вторых, оттуда можно полюбоваться на крепость, расположенную на западном берегу реки.

За свою длинную историю служители монастыря видели многое. В XVI веке сюда перебрались иноки с острова Валаам, разграбленного шведами. При монастыре работала школа в которой обучали крестьянских детей грамоте, существовала иконописная мастерская, был свой кирпичный завод и плиточная ломка.

Дешевые перелеты в Санкт-Петербург

myrussianland.ru

Старая Ладога — древняя столица Руси

В Волховском районе Ленинградской области расположено древнее село — Старая Ладога. До 1704 года, когда была построена Новая Ладога, оно называлось просто Ладогой. Ладога — первая столица Руси. В 2008 году мне довелось работать здесь в археологической экспедиции под руководством профессора Анатолия Николаевича Кирпичникова.

♦ По теме: Достопримечательности Старой Ладоги

Вид на Старую Ладогу с противоположного берега Волхова

Именно чувство родной старины наполняет вас при взгляде на Старую Ладогу. Что-то не припоминается в живописи ладожских мотивов, а между тем сколько прекрасного и типичного можно вывезти из этого забытого уголка — осколка старины, случайно сохранившегося среди окрестного мусора, и как легко и удобно это сделать.

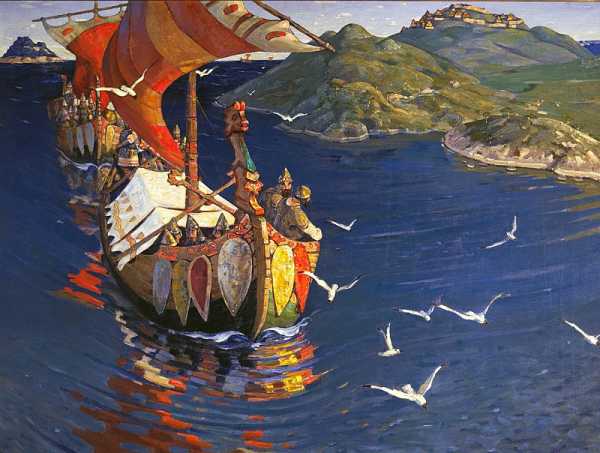

Николай Рерих «По пути из варяг в греки»

Гостомысл и Рюрик

Многие историки полагают, что именно Ладога — первая столица Руси: Рюрик правил здесь в 862-865 годах, а потом перешел в Великий Новгород. В Ипатьевском списке Повести временных лет говорится: «И придоша к словенем первое и срубиша город Ладогу и седее старейшин в Ладоге Рюрик«.

Старая Ладога вдохновила художника Николая Рериха на создание знаменитой картины «Заморские гости» (1901, Государственная Третьяковская галерея, Москва). Крепость, изображенная в правом верхнем углу картины, соотносится некоторыми исследователями творчества художника с Любшей, открытой и исследованной археологами только во второй половине XX — начале XXI века

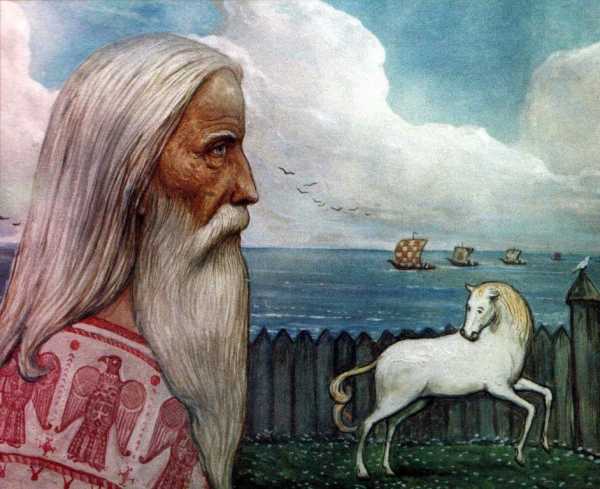

Согласно некоторым источникам — Иоакимовской летописи, Новгородским летописям XV века, «Сказании о Словене и Русе и городе Словенске» XVII века и других, Рюрик был внуком старейшины ильменских словен Гостомысла. По преданию, Гостомысл, сын Буривоя, был мудрым правителем и храбрым воином. Четыре сына Гостомысла умерли в младенчестве или погибли в боях; в живых остались только три дочери, которые были выданы замуж за правителей соседних стран. Оказавшись без наследников мужского пола, однажды во сне Гостомысл увидел, что из чрева его средней дочери Умилы выросло огромное дерево, покрывшее своими ветвями огромный град. Приглашенные растолковать сон ведуны решили, что следующим правителем станет сын Умилы Рюрик.

Панорама Ладожской крепости с кургана Вещего Олега

Гостомысл умер глубоким стариком в 860 (?) году. Его похоронили на Волотовом поле вблизи Великого Новгорода. Как пишет В.Н.Татищев, после смерти Гостомысла по зову «старейшин земли от славян, руси, чуди, веси, меров, кривичей и дряговичей» явились Рюрик с двумя братьями — Синеусом и Трувором. Рюрик сначала княжил в Ладоге, а затем перешел в Новгород, Трувор княжил в Изборске, а Синеус — в Белоозере.

Гостомысл не упоминается в древнейших русских летописях, русские источники упоминают его лишь начиная с XV-XVI веков, поэтому далеко не все исследователи считают его историческим лицом. Однако его имя упоминают Ксантенский и Фульдский анналы, согласно которым Гостомысл был вождем западнославянского племени венедов и погиб в 844 году в сражении против короля Людовика II Немецкого.

Гостомысл, современная картина

Много неясностей и с Рюриком. Ряд исследователей отождествляют Рюрика с «язвой христианства» конунгом Рёриком Ютландским (Hrørek, ум. до 882), состоявшим на службе у Каролингов, правителя Дорестада и ряда фризских земель в 841-873 годах. Сторонники антинорманской теории полагают, что Рюрик был выходцем с острова Рюген (ср. с островом Буян из русских сказок) и происходил из княжеского рода западнославянских племен ободритов, руян и поморян. Есть и те, кто считают Рюрика вымышленным персонажем.

Скульптура «Атакующий сокол», символ Старой Ладоги. Сокол — тотемный символ династии Рюриковичей, часто встречается в качестве геральдического символа в культуре восточных славян. Атакующий сокол, своим обликом напоминающий трезубец, изображен на гербе Старой Ладоги

Ладога или Новгород?

Разные списки «Повести временных лет» не дают однозначного ответа, где же княжил Рюрик после своего прихода на Русь. Так, Ипатьевская, Хлебниковская, Радзивиловская, Московская Академическая и другие летописи сообщают, что Рюрик сначала княжил в Ладоге, а спустя два года, после смерти Синеуса и Трувора, отправился к Ильмень-озеру, где заложил Новгород. Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов, Софийская I-я летопись, Московский летописный свод конца XV века, Воскресенская летопись, Тверской сборник, Никоновская летопись, Ермолинская летопись и другие источники утверждают, что Рюрик сел на княжение в Новгороде. В двух старейших пергаментных списках «Повести временных лет» — Лаврентьевском конца XIV века и сгоревшем Троицком начала XV века, текст поврежден и потому неясно, где именно правил Рюрик.

В.М.Васнецов. Призвание варягов

Согласно археологическим данным, самые древние культурные слои в Великом Новгороде датируются рубежом IX-X веков, в то время как в Ладоге — 730 годом и ранее. Официальная дата основания Новгорода — 859 год, а Ладоги — 753 год.Так что ладожская версия выглядит правдоподобнее, нежели новгородская. Тем не менее, в стратегическом отношении Новгород оказался выгоднее, нежели Ладога. Двор Рюрика располагался близ Новгорода — в Рюриковом Городище, где обнаружены многочисленные артефакты IX-X веков скандинавского происхождения и которое оставалось княжеской резиденцией вплоть до XVI века.

♦ По теме: Откуда есть пошла Земля Русская: Рюриково Городище в Великом Новгороде

Рюриково Городище в Великом Новгороде

По одной из версий, Рюрик умер в 879 году в Новгороде. Но вот в Приозерске (в прошлом — Корела) мне довелось видеть камень с высеченной надписью, что Рюрик умер в Кореле.

Памятный камень, сообщающий о смерти Рюрика в Кореле в 879 году

Сыном Рюрика был Олег, прозванный Вещим, князь Новгородский в 879-912 годах, Великий князь Киевский в 882-912 годах. Согласно Новгородской летописи, он погребен близ Старой Ладоги в огромном кургане. Однако в Повести временных лет сообщается, что он захоронен в Киеве на горе Щековице. В 1820 году курган Вещего Олега был вскрыт методом «колодца». В нем обнаружили только дротик, древесные угли и похожий на задвижку замка кусок железа. Самих заупокойных вещей ни в этом, ни во многих других курганах обнаружено не было.

Курган Вещего Олега в урочище Сопки близ Старой Ладоги

Памятник Рюрику и Вещему Олегу в Старой Ладоге. Установлен 12 сентября 2015 года, скульптор Олег Шоров

Происхождение названия «Ладога»

По одной из версий, название «Ладога» возникло по впадающей в Волхов реке Ладожке. У места их слияния была поставлена крепость, которую иногда называют «замком Рюрика». Затем это название распространилось на все Ладожское озеро. Скорей всего, название реки произошло от финского гидронима Alode-jogi (joki), что означает «Нижняя река».

Еще по одной версии, скандинавы называли этот город Альдейгья, в дальнейшем — Альдейгьюборг, которое со временем трансформировалось в слово «Ладога». Ладожское озеро именовалось в те времена Альдек, Альда, Альдаген, Альдога.

Река Ладожка у стен Ладожской крепости

В прошлом уровень воды в Ладожском озере и, соответственно, в Волхове и Ладожке был выше, чем сейчас.

История Старой Ладоги

Старая Ладога стоит на берегу Волхова, на перекрестии нескольких торговых путей. Через неё шли пути «из варяг в греки» и «из варяг в арабы», а также путь из Швеции через Приладожье в Приуралье.

Территория вокруг Старой Ладоги была освоена еще в IV-II тыс. до н.э., в эпоху неолита и раннего металла. Жизнь здесь не замирала никогда. С первых веков нашей эры в этих краях селились финно-угры, затем балты, славяне, скандинавы. Так, в Любшанской крепости, расположенной на другом берегу Волхова почти напротив Старой Ладоги, были обнаружены следы чудских насельников III-IV веков (датировка по радиоуглеродному анализу, а также отдельным находкам эпохи раннего железного века).

Климентовская и Воротная башни Ладожской крепости

Согласно данным дендрохронологии, возраст первых построек в Ладоге датируется 753 годом и ранее, вплоть до 700 года. По-видимому, их воздвигли выходцы из Северной Европы, скандинавы, о чем свидетельствуют предметы материальной культуры, обнаруженные в ходе археологических раскопок. Интересные открытия принес археологический сезон 2010 года: под культурным слоем одного из раскопов были обнаружены следы древней пашни, которая датируется VI веком (радиоуглерод).

В 760-е годы в Южное Приладожье пришли ильменские словены. Пожар, уничтоживший Любшанскую крепость, свидетельствует, что их приход в эти места не был мирным.

Художественная реконструкция археологического раскопа. Музей-заповедник «Старая Ладога»

Поселение VIII-IX веков занимало территорию в 10-12 гектаров. Вокруг располагались курганные могильники. Один из них — норманнский в урочище Плакун на противоположном берегу Волхова. Второй — на этом же берегу, в урочище Сопки. Были и другие. Вероятно, эти хорошо заметные с воды курганы были объектом поклонения умершим предкам.

Урочища Сопки (по левому берегу) и Плакун (справа)

Вид с кургана Вещего Олега на урочище Сопки и Волхов

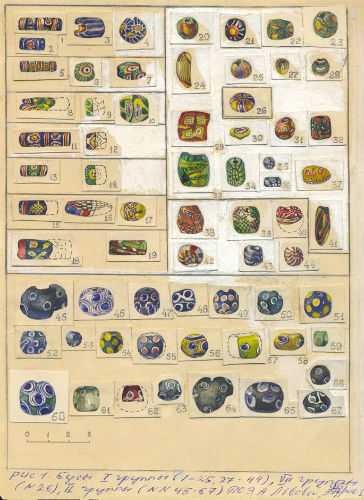

Основным занятием населения была торговля и связанные с ней ремесла. Еще в 780-х годах было налажено производство бус-глазков по арабской низкотемпературной технологии — первых русских денег. В Х веке за такой «глазок» можно было купить раба или рабыню. На берегах Волхова шел интенсивный обмен: из Скандинавии поставляли пушнину, которую местные жители продавали за серебряные дирхемы арабам. Об этом свидетельствуют многочисленные находки арабских монет и даже целых кладов, самый ранний из которых датируется 786 годом.

Древние бусы, находки Староладожской археологической экспедиции, археологический сезон 2008 года

Находки в Старой Ладоге, археологический сезон 2008 года

Игральная доска. Находки Староладожской археологической экспедиции, 2008 год

В первой трети IX века Ладога становится центром крупного раннегосударственного образования (Русский каганат, Ладожская Русь), которое наряду с Хазарией было крупнейшим евразийским экономическим партнером, ведя торговлю по Великому Волжскому («из варяг в хазары») и Днепровскому («из варяг в греки») путям. Вокруг Ладоги возникли пункты для досмотра грузов и взимания дани, а также укрепленные поселения-«городки», одним из которых была уже упоминавшаяся Любшанская крепость, а другим — укрепления в районе деревни Дубовики (ныне микрорайон Новые Дубовики в Волхове). При Рюрике и Олеге экономические связи Ладоги значительно расширяются.

Атакующий сокол — уникальная находка Староладожской археологической экспедиции, сезон 2008 года, слой второй половины X века

При Рюрике в Старой Ладоге для защиты от набегов варягов и контроля над торговыми путями, на мысу, образованном слиянием Ладожки и Волхова, была построена деревянная крепость. В 882 году Олег «нача городы ставить», то есть каменную крепость.

В Земляном городе, примыкающем к крепости с юга, в слоях IX-X веков были обнаружены остатки больших купеческих домов. В 2008 году я как раз работала на раскопках одного из них, так называемого «дома викингов». Дом был не менее 17 метров в длину и 10 метров в ширину, ориентированный по линии запад-восток. Состоял из центрального отапливаемого помещения и примыкающей к нему по периметру галереи.

Стены основной части дома имели каркасно-столбовую конструкцию. Она набиралась из горизонтально положенных бревен или плах диаметром 20-25 см, входивших в пазы столбов диаметром до 45 см. Расстояние между столбами составляло 2,88 — 3,07 метров по длинной стороне и 3,8 метра по торцевой стороне. На этих столбах держалась двухскатная кровля. В западной части центрального помещения находился очаг прямоугольной формы размером 1,2 х 3,6 метра, сложенный из крупных известковых плит. Пол был набран из корабельных досок во вторичном использовании. Площадь отапливаемого помещения составляла приблизительно 104 кв.м. (8 х 13 метров).

С четырех сторон теплое помещение было окружено галереей, шириной в 1 метр с трех сторон и 3 метра с торцевой. Общая площадь дома составляла около 175 кв.м.

Большой дом IX-X веков в Старой Ладоге, раскоп 2008 года. Фрагмент центрального отапливаемого помещения и галереи

Большой дом IX-X веков в Старой Ладоге, раскоп 2008 года

Летом 2018 года я побывала в музее живой истории эпохи викингов Бьоркагард в Березове (Ленинградская область) и смогла увидеть реконструкцию дома, подобный которому мне пришлось копать 10 лет назад.

Реконструкция большого дома в музее живой истории эпохи викингов Бьоркагард в Берёзово (в процессе строительства)

Норвежский ярл Эйрик, напавший в 997 году на Ладогу, разрушил каменную крепость и веерообразно окружавший её посад. Возникла угроза постоянных набегов со стороны шведов, датчан и норвежцев. Поэтому в 1000 году на месте уничтоженной крепости начинается строительство новой деревоземляной крепости.

В 1019 году Ярослав Мудрый взял в жены принцессу Ингигерду (в крещении Ирина), дочь шведского короля Олафа Шётконунга. Ладога и прилегающие к ней территории перешли в её владение. С тех пор эти земли стали называть Ингерманландией (земли Ингигерды). В низовьях Волхова образовалось занимавшее обширные территории русско-норманское ярлство, в задачи которого входила оборона северных рубежей Руси. После смерти Ирины в 1050 году шведы отказались возвращать Ингерманландию и её пришлось отбивать силой. С этого времени территория стала спорной, шведы и подчиненные им народности (в частности, финны) не раз совершали набеги на Ладогу.

XII век отмечен подъемом каменного строительства в Старой Ладоге. Она становится одним из крупнейших военно-оборонительных и торгово-ремесленных центров Северной Руси. В 1114 году князь Мстислав Великий и ладожский посадник Павел закладывают новую, каменную крепость. Высота её стен достигала 8 метров, толщина составляла около 3 метров. Стены, сложенные из известнякового плитняка, скрепленного цементирующим раствором, стояли «на присыпе» — насыпном грунте. Часть стен того времени сохранилась до наших дней.

Стена Ладожской крепости, обращенная к Волхову с полуразрушенной Тайничной башней. Сохранилась «торговая арка» для подъема воды и грузов. XII век

Во второй четверти XII века власть в городе переходит новгородцам. Как и в Новгороде, в Ладоге появились городские районы — «концы». К 1500 году их насчитывалось шесть, названных по близлежащим церквям: крепость, Никольский, Климентовский, Спасский, Симеоновский и Богородицкий. С этого времени Ладога переориентируется с евразийской на балтийскую торговлю, осуществляя торговлю со странами Северной и Западной Европы.

Во второй четверти XII века была построена церковь Успения Пресвятой Богородицы — первый каменный храм в Старой Ладоге. Существовал ли в то время одноименный женский монастырь, неизвестно. В XII веке строится также Никольский собор, остатки которого были обнаружены под существующим ныне собором Николая Чудотворца XVII века в Никольском монастыре.

Успенский собор, XII век, Старая Ладога

В 1153 году в Ладоге была заложена каменная церковь Климента Папы Римского, в 1161 году — церковь Спаса Нерукотворного образа. Обе они были разрушены в Смутное время, затем восстановлены и в XVIII веке перенесены в Новую Ладогу.

Полуразрушенные церкви Спаса Нерукотворного образа и церковь Климента Папы Римского в Новой Ладоге

В мае 1164 года шведы снова напали на Ладогу. Они прибыли сюда на 55 судах. Несмотря на десятикратное превышение сил нападавших над гарнизоном крепости, защитники Ладоги и подоспевшие им на подмогу новгородцы смогли захватить 43 корабля противника. Так бесславно закончился этот поход на Русь.

В память об этом событии был возведен изящный четырехстолпный храм Святого Георгия, яркий образец древнерусской домонгольской архитектуры. Внутри сохранились фрески XII века, в том числе — «Чудо Георгия о Змие». В июле 1240 года 19-летний князь Александр Ярославич по дороге к устью Ижоры молился в этом храме и освятил свой меч перед битвой со шведами и их союзниками. После победы в той битве князь Александр получил прозвище «Невский».

Летняя церковь Святого Георгия (конец XII века) и теплая деревянная церковь Димитрия Солунского (1901 год) в Ладожской крепости

Фреска «Чудо Георгия о Змие», фотокопия в церкви Димитрия Солунского

Георгиевская церковь в Ладожской крепости

На обратном пути, в Никольском монастыре, основанном, по преданию, Александром Невским, отпевали погибших.

Панорама Никольского монастыря с берега Волхова

Площадь Ладожского посада составляла к тому времени 14-15 гектаров. Вплоть до XIV века Ладога оставалась самым северным торговым и портовым городом Руси, защищая северные рубежи Новгородской республики. В 1313 году шведам удалось ненадолго захватить Ладогу. Следующий штурм крепости произошел в 1338 году.

В конце XIV — начале XV веков в Ладоге начинается активное строительство новых монастырей, поновление и расширение старых: Иоанна Предтечи на Малышевой горе, Успенского, Симеоновского, Васильевского, Никольского. В устье Волхова, где Петром I в начале XVIII века будет заложена Новая Ладога, строится Николо-Медведский (Николо-Медведовский) монастырь.

Восстановленный участок крепостной стены и восстановленная угловая Стрелочная башня

В конце XV века Ладога вместе с Новгородом вошла в состав Московского царства. В 1495 году в связи с распространением огнестрельного оружия крепость была перестроена с учетом новых реалий. Из огромных валунов были возведены пять башен (Климентовская, Воротная, Тайничная, Стрелочная и Раскатная), которые были облицованы тесаным камнем и плитняком. Толщина их стен в основании достигала 9 метров. Башни имели несколько ярусов боя. В плане крепость была в виде вытянутого пятиугольника, повторяя первоначальную планировку.

Ладожская крепость, реконструкция

Воссозданная Раскатная башня

Несмотря на свою удаленность от Москвы, Ладога продолжала активно развиваться. В 1568 году в ней насчитывалось 126 дворов и свыше 1100 жителей. Площадь города составляла более 18 гектаров, около 70% которых занимали огороды. Основным занятием горожан были ремесло, торговля и рыболовство, подсобным — огородничество.

Сквер. Второй дом слева — бывший дом купца П.В. Калязина, ныне — Археологический музей. За ним — дом купца А.В. Калязина. Между ними проходит Варяжская улица, самая старая в России, появилась в IX-X веках

В 1570 году начинается темное для Ладоги время: опричнина, голод, эпидемии. Всего за два года, с 1570 по 1572 год, было утрачено более 2/3 дворов. Часть населения погибла, другая обнищала, третьи бежали в поисках лучших мест. В 1580, 1581, 1582 и 1583 годах шведский король Юхан III, посчитав Российское царство легкой добычей, появляется у стен Ладоги. И хотя он не смог взять сам город, вся округа была выжжена и уничтожена его войсками. Особенно досталось монастырям.

В 1584-1585 годах к югу от каменной крепости из дерева и земли был возведен Земляной город, имевший три бастиона. По-видимому, это была одна из первых крепостей бастионной системы в России. На четырехметровом земляном валу стоял дубовый частокол с тремя башнями: Наугольной, Бережной и Надвратной. Каменная цитадель была дополнительно укреплена.

Реконструкция Ладожской крепости в XVI веке

Земляной город

Особенно тяжелым для Ладоги было Смутное время. В 1610 году её захватил французский отряд экспедиционного корпуса Якоба Делагарди. В январе 1614 году Ладогу занял шведский полк Йоспера Крууса. После заключения Столбовского мира в 1617 году Ладога отошла к России, но почти на столетие превратилась в порубежье — граница со Швецией прошла в 40 километрах от неё.

В 1617 году Ладога являла собой печальное зрелище: всего 35 жителей, 24 двора. Шесть существующих в то время монастырей были полностью разорены, разрушены храмы. Уцелели только Георгиевская и Успенская церкви. Исчезли и городские «концы». Фактически, город пришлось заселять и отстраивать заново. Ладожская крепость, стоявшая без кровли, начала гнить и разрушаться. В середине века был произведен её косметический ремонт, дыры в каменных стенах и башнях латали деревом.

Староладожская крепость в 2008 году, до реконструкции участка стены между Воротной и Стрелочной башнями

Постепенно в Ладоге возобновляется строительство. В 1695 году на Малышевой горе на месте предшествующих построек возводится пятиглавый каменный храм Иоанна Предтечи с приделом Параскевой Пятницы.

Церковь Рождества Иоанна Предтечи на Малышевой горе

Напротив Ладожской крепости перестраивается Васильевский монастырь (ныне Васильевский погост) в селе Чернавино, упраздненный в 1764 году.

Васильевский погост в Чернавино: церковь святителя Василия Кесарийского (1686 год) и Спасо-Преображенская церковь (1871 год)

Во второй половине XVII века восстанавливается и перестраивается Никольский мужской монастырь. В 1668 году в нем был заново отстроен и освящен четырехстолпный собор святителя Николая Чудотворца.

Никольский мужской монастырь, вид с Васильевского погоста

В 1702 году, после неудачи под Нарвой, Петр решает взять крепость Нотебург (Орешек) на Ладожском озере. Укрепляется Ладожская крепость, реконструируется Земляной город. В августе из Ладоги по старому тракту в сторону Ладожского озера выдвинулось свыше 16000 солдат.

После взятия Шлиссельбурга и основания Санкт-Петербурга граница отодвинулась далеко на запад. Ладога потеряла свое военное и экономическое значение. В 1704 году в устье Волхова близ Николо-Медведского монастыря Петр I основал Новую Ладогу. Ладога, получившая приставку «Старая», потеряла статус города и утратила свой герб.

В 1718 году из Суздаля в Староладожский Успенский монастырь перевели Евдокию Лопухину, опальную первую жену Петра I. В 1754 году узницей Успенского монастыря становится первая жена прадеда А.С.Пушкина Абрама Петровича Ганнибала, тоже Евдокия.

Староладожский Свято-Успенский девичий монастырь

В XVIII веке Старая Ладога превратилась в тихое село с размеренным течением жизни. Вокруг неё возникло целое ожерелье усадеб и поместий. Благодаря стараниям героя войны 1812 года, помещика Алексея Романовича Томилова (1779-1848), Старая Ладога превратилась в один из центров искусств. В своей усадьбе «Успенское» в самом центре Старой Ладоги он собрал богатую коллекцию скульптуры и живописи. Гостями «Успенского» были многие творческие люди, среди которых — О.А.Кипренский, И.К.Айвазовский, Н.К.Рерих, Б.М.Кустодиев. В 1917 году коллекция Томилова была передана его наследниками в Русский музей. Усадебный дом сгорел в 1928 году, уцелел лишь бывший служебный дом.

Строительство Николаевской железной дороги, связавшей Санкт-Петербург и Москву, нанесло огромный урон экономике Старой Ладоги, которая оказалась в стороне от торгово-транспортных путей. Атмосферу того времени хорошо передает картина художника-передвижника Василия Максимовича Максимова (1844—1911), изобразившего свою тещу Надежду Константиновну Измайлову и увядающую усадьбу Любша близ Васильевского погоста и, казалось бы, навсегда забытой Любшанской крепости.

Василий Максимов. «Всё в прошлом», 1889. Холст, масло. Государственная Третьяковская галерея, Москва

В годы Великой Отечественной войны Старая Ладога становится прифронтовой: с 1941 по 1943 год линия фронта находилась всего в 15 километрах от неё. Село подвергалось постоянным немецким бомбардировкам. Местное население было эвакуировано. В Старой Ладоге располагались отдельные воинские формирования 54-й армии Волховского фронта. В Никольском монастыре были открыты авиационные мастерские по ремонту английских самолетов, поставляемых в СССР по лендлизу. В Успенском монастыре были организованы дом отдыха для летного состава 4-го гвардейского истребительного полка и различные службы. С весны 1942 года староладожские колхозы начали выращивать овощи для поставок в блокадный Ленинград.

* * *

Старая Ладога произвела на меня неизгладимое впечатление. До этого никогда не приходилось видеть на небольшой площади в весьма тихом месте такое скопление древних памятников. В археологической экспедиции в 2008 году, многое удалось «пощупать руками», прикоснуться к более чем тысячелетней истории.

По теме: Как поехать в археологическую экспедицию

На раскопе Дома викингов в Старой Ладоге в 2008 году

Вновь я приехала в Старую Ладогу в 2018 году, во время большого автопутешествия по Тверской, Новгородской, Ленинградской областям и Республике Карелия. Появился новый опыт, новые знания. За прошедшее время я побывала почти во всех крепостях Северо-Запада России. За спиной — тысячи километров российских дорог. Вся сложная, трагическая история нашей страны стала постепенно складываться в единую картину. Старая Ладога в этом плане дала мне очень многое. Древняя столица Руси. И этим все сказано.

Ладожская крепость

Литература:

© «Путешествия с Марией Анашиной», 2009-2019. Копирование и перепечатка любых материалов и фотографий с сайта anashina.com в электронных публикациях и печатных изданиях запрещены.

Мы в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, Flickr, RSS, Яндекс.Дзен, Живой журнал, Tripadvisor

anashina.com

история, легенды и достопримечательности, город на карте, как добраться, что посмотреть

Азбука городовЭтот город в 125 км к востоку от Санкт-Петербурга в месте впадения речки Ладожки в Волхов можно считать древнейшей официально известной «столицей» Древней Руси. Именно отсюда начал свое правление князь Рюрик и только позднее он перебрался в Новгород и далее — в Киев. Решение выбрать Ладогу своим опорным пунктом было неслучайным, ведь город находился на пересечении торговых путей, включая знаменитый «из варяг в греки» и был крупнейшим местом торга на севере. Здесь расположились многочисленные мастерские кузнецов, ювелиров, резчиков по кости, гончаров, литейщиков из бронзы, а также корабельные верфи. В Ладоге можно было отремонтировать судно и нанять лоцмана для прохождения коварных волховских порогов. Интересно, что в Старой Ладоге в большом ходу были арабские дирхемы (см. букву «Е»), клады с которыми встречаются в окрестностях города во множестве, но не только это свидетельствует об оживленной торговле…

Торговля в Древней Руси.

Примечательна Старая Ладога и особыми бусами, которые археологи находят здесь в неимоверных количествах: на территории в 2048 квадратных метров было обнаружено порядка 12 000 бус! Среди них практически отсутствуют каменные бусы, все найденное — это сердолик, горный хрусталь, халцедон, гешер и стекло. Бусинки отшлифованы, а многие из них покрыты характерным глазчатым рисунком, исполненным весьма искусно. Считается, что они выполняли роль средства обмена, заменяя собой деньги, но вот откуда они появились, кто именно и как их изготавливал — до сих пор загадка. Замечено, что больше всего бус попадается в более древних археологических слоях, которые условно относят к VIII–X векам, в следующие столетия бусинки встречаются реже, а те что есть становятся примитивными, однотипными и более похожими на бисер. Интересные наблюдения связаны также с регионами распространения бусинок «ладожского» типа — встречаются они в соседствующиих с Ладогой регионах Белоозера, Прикамья, Междуречья Волги и Оки, а также в южных регионах — Крым и Северный Кавказ. На всей протяженности от Ладоги до Крыма такие бусинки практически не замечены. Есть очаги похожих бусинок в южной и центральной Европе (Болгария, Босния, Чехия, Венгрия), и в Северной (Скандинавия).

Ладожские стеклянные бусы-глазки.

Где находился первоисточник и кто кого копировал риторический вопрос: сторонники норманнской теории не задумываясь ответят, что на Русь такие стекольные бусы кто-тооткуда-токогда-то завез — все что угодно, только не допускать даже мысли, что бусы-глазки варились именно в Ладоге по особой технологии, а потом уже распространялись по другим торговым городам ладожскими же купцами. А почему собственно говоря и нет? Для такого предположения есть все предпосылки — ведь Старая Ладога была одним из наиболее передовых городов Европы и славилась повсюду своими ювелирами и ремесленниками. Коме того, очень логично что у такого крупного и значительного торгового города, выполнявшего по сути роль казначейства и банка для всего региона должна была быть и свои денежная единица… Кстати, заметьте также невероятное художественное сходство ладожских бус со знаменитым муранским стеклом из Венеции, а потом давайте вспомним и то, что Венеция стоит на сваях из пермских лиственниц — тут невольно возникнут новые интересные размышления на тему белых пятен в истории.

Старая Ладога: история города и основные достопримечательности

Старая Ладога: общий вид на крепость и город.

В связи с приходом варягов город упоминается в 862 году, однако группа ученых под руководством А. Н. Кирпичникова подвинула дату основания города в неопределенный отрезок «не позднее 753» — в это время здесь уже существовало поселение с деревянной крепостью. Еще более интересные результаты дал дендрохронологический анализ древних строений — так было установлено что при строительстве Ладоги использовалось дерево срубленное в 612 году…

Ладожская крепость: ключевые вехи

- Известно, что Рюрик построил в Ладоге новую деревянную крепость примерно в 864.

- Затем Вещий Олег заложил в городе крепость каменную. Ладожская каменная крепость конца IX века уникальна и не имеет аналогов в русском оборонном зодчестве — она сооружена из известняковых плит, сложенных на глине без применения извести.

- В 997 году ее разрушили норвежцы во главе с Эриком Кровавым.

- Восстановлена она была уже опять с деревянными стенами в начале XI века…

- В 1019 году Ярослав Мудрый, решив жениться на шведской принцессе Ингигерд, по ее желанию, преподнес Ладогу своей суженной в дар на свадьбу.

- В 1114 в городе вновь возводят каменную крепость, которая уже через несколько лет отражает нападение шведов — так и не одолев защитников крепости, они отступили. В память об этом событии в стенах крепости был возведен храм Георгия Победоносца.

Старая Ладога: Храм Георгия Победоносца.Фото: Манин А. И.Источник

Помимо прочего он интересен тем, что это единственный храм в России на фресках которого Георгий Победоносец изображен согласно старому визайнтийскому канону — змей там побеждается не оружием, а молитвой.

Росписи георгиевского храма в старой Ладоге.

Именно в этом храме Александр Невский отстоял молебен перед своей битвой с Ливонским орденом, закончившейся разгромом последнего и вошедшей в историю как Невская. В память о битве Александр Невский заложил в городе мужской Никольский монастырь.

Никольский монастырь в Старой Ладоге. Фото: Смирнов Евгений. Источник

В XV веке во времена Ивана III ладожская крепость усиливается несколькими новыми многоярусными пушечными башнями — как опорный пункт на случай новых войн со Швецией. И они не заставили себя долго ждать — в Смутное время (1610 г.) Ладога захватывается французами, затем переходит шведам и остается под иноземным управлением вплоть до заключения Столбовского мира в 1617, по которому граница проходит в 40 км от Ладоги. Последний штурм шведов крепость пережила в 1701 году после чего граница была отодвинута далеко на запад.

Старая Ладога: каменная крепость. Источник

К сожалению, славная история города прерывается с началом царствования Петра I — он лишил Ладогу статуса города, запретил использовать герб и заставил большую часть жителей переселиться в заложенную им же в нескольких километрах севернее Новую Ладогу, после чего изначальная Ладога приобрела приставку » Старая» и превратилась в обычное село. Впрочем, конечно, не совсем обычное — сегодня практически вся его территория — это музей-заповедник с сохранившимися земляными валами, стенами и башнями кремля (включая фундамент крепости IX века), древними деревянными церквями, и несколькими примечательными монастырями.

Курганы Старой Ладоги. Могила Вещего Олега. Источник

Известна Ладога также и как место захоронения Вещего Олега. Предания гласят, что именно здесь он «принял смерть от коня своего». Здесь же он и захоронен — вероятно, в самом большом из трех сохранившихся ладожских курганов 30-метровой высоты, что подтвержает установленная там памятная табличка. Интересно, что курган связан подземным ходом с системой катакомб, куда они ведут — неизвестно. По одной из версий — это заброшенные шахты XIX века по разработке кварцевого песчаника, но зачем было связывать с ним курган — непонятно… быть может сначала существовали подземные ходы, а уж потом стали вестись разработки.

Такое вот «село» Старая Ладога.

Памятник князьям Рюрику и Вещему Олегу в Старой Ладоге.

Старая Ладога: как добраться на машине?

Старая Ладога расположена на реке Волхов, в 10 километрах от ее впадения в Ладожское озеро (на южном берегу).

Из Москвы: расстояние от Москвы до Старой Ладоги составляет 710 километров.

Путь идет в направлении на северо-запад, а затем — на север через Тверь, Торжок, Вышний Волочек, Великий Новгород, Кириши.

Расчетное время в пути: 7 -9 часов

Есть два варианта пути по трассе Е-105 или М-11 (платная дорога).

Как добраться из Москвы в Старую Ладогу на машине — карта

Из Санкт-Петербурга: расстояние от Санкт-Петербурга до Старой Ладоги составляет 130 километров. Путь идет в направлении на восток по трассе Р-21.

Расчетное время в пути: 2 часа.

Как добраться из Санкт-Петербурга в Старую Ладогу на машине — карта.

Друзья, поделитесь материалом в социальных сетях:

snegir.org

Древние города Руси. Старая Ладога

Старая Ладога расположена в 120 километрах от Петербурга и в 12-ти километрах от Волхова. История Ладоги, возникшего задолго до образования государства российского, по официальной версии начинается около середины VIII века (753 год). Город расположен в уютном месте на берегах быстрых речек Ладожка и Заклюка. Изначально сюда шли ремесленники и торговый люд. Население было многоязычное. Жители строили большие жилые дома, мастерские, был и где отдохнуть. В 862 году по приглашению жителей Ладоги пожаловал знаменитый ныне князь Рюрик. Он руководил строительством деревоземляной крепости для защиты от враждующих племен. Позднее на рубеже IX-X веков была построена каменная крепость, которая сохранилась до сих пор и входит в музей-заповедник. Именно она является «сердцем» Старой Ладоги.

Древнейшие из известных построек — это судоремонтные мастерские на Земляном городище, который был построен из брёвен. Вполне возможно строительство вели выходцы из Северной Европы. По данным, основанным на раскопках, первое поселение в Ладоге было основано и заселено предположительно скандинавами (по мнению Е. Рябинина готландцами).

Внятного ответа на вопрос о происхождении этого певучего и нежного названия – Ладога — не найдено.

Когда-то Ладога входила в число десяти крупнейших городов западной Руси. Сейчас это не город, а скорее деревня — около 2000 жителей. В 1984 году Старая Ладога получила федеральный статус историко-архитектурного и археологического музея-заповедника. Ее окружают такие же деревеньки и старинные архитектурные памятники. Самая значимая и крупная достопримечательность заповедника — Храм Георгия, построенный в XII веке. Храм — одна из старейших каменных построек на севере Руси. Интересен храм еще и тем, что внутри него на протяжении 800 лет сохранилась фреска «Чудо Георгия о змие», которая пережила нашествие орду, несколько войн и октябрьскую революцию.

Когда-то Ладога входила в число десяти крупнейших городов западной Руси. Сейчас это не город, а скорее деревня — около 2000 жителей. В 1984 году Старая Ладога получила федеральный статус историко-архитектурного и археологического музея-заповедника. Ее окружают такие же деревеньки и старинные архитектурные памятники. Самая значимая и крупная достопримечательность заповедника — Храм Георгия, построенный в XII веке. Храм — одна из старейших каменных построек на севере Руси. Интересен храм еще и тем, что внутри него на протяжении 800 лет сохранилась фреска «Чудо Георгия о змие», которая пережила нашествие орду, несколько войн и октябрьскую революцию.

Белая церковь святого Георгия согласно преданию была возведена в честь очередной победы над шведами, одержанной в 1164 году. Благодаря исследователям и реставраторам сегодня ее можно видеть практически в первозданной красоте. Храм имеет исключительно пропорциональные и изящные формы. Основной объем пространственного куба венчает световой барабан со шлемовидным куполом, максимальная высота которого от уровня грунта достигает 15 метров.

Cлавянский форпост, стоявший на пути из варяг в греки, постоянно подвергался атакам северных соседей. Крепость неоднократно сжигалась и разрушалась, но снова восставала, ставя заслон захватчикам.

В 997 году Ладога была захвачена варягами. В сагах упоминается, что когда дочь шведского короля Олафа Шётконунга, принцесса Ингегерда в 1019 году выходила замуж за того самого новгородского князя Ярослава Мудрого, а в приданое она получила город Альдейгаборг (Старая Ладога) с прилегающими землями, которые получили с тех пор название Ингерманландии.

До наших дней сохранились уникальные погребальные курганы.

Один из курганов носит имя «Могила Вещего Олега». Существуют уникальные карстовые пещеры. От полного уничтожения работниками музея были спасены 10 памятников архитектуры. Среди объектов заповедника еще одна церковь — Рождества Иоанна Предтечи, первые упоминания о которой датируются 1276 годом. Сохранившееся до наших дней здание было построено в 1695 году. Иоановский собор был и остается главным собором Старой Ладоги. К юго-востоку от храма Иоанна Предтечи в нижнем склоне Малышевой горы находится вход в Староладожские пещеры, представляющие собой лабиринт.К достопримечательностям Староладожского заповедника относятся:

- Свято-Успенский монастырь, основной храм которого был построен в XII веке,

- Староладожский Никольский монастырь, основанный Александром Невским после победоносного сражения со шведами в Невской битве,

- Спасо-Преображенская церковь,

- церковь Дмитрия Солунского,

- церковь Иоанна Златоуста.

- Сохранился ансамбль Троицкого монастыря, основанного в 1565-1570 годах.

А еще Ладога по некоторым источникам претендует на звание первой столицы Руси, потому что здесь долгое время пребывал князь Рюрик. Но в таким мнение согласны не все исследователи, они говорят о Новгороде.

Старая Ладога — место не забытое и посещаемое. Регулярно здесь проходят фестивали.

Похожие публикации

xn--e1adcaacuhnujm.xn--p1ai

Старая Ладога — история (история Старой Ладоги)

Старая Ладога в историю вошла как крупный торговый город, столица государства Русского, непобедимая крепость, и даже как свадебный подарок. История Старой Ладоги – это тысячелетие ярких событий, бойкой торговли и воинской доблести.

История Старой Ладоги начинается с середины восьмого века. Если верить летописи, в 753 году здесь уже было торговое поселение и деревянная крепость, построенная в месте впадения речки Ладожки в полноводный Волхов. Вокруг раскинулся торговый и ремесленный город. Кузнечные и стеклодельные мастерские, корабельные верфи – вот чем славилась в те годы Ладога. Ладожское торжище было самым крупным на севере. Здесь шла бойкая торговля варягов с южными народами. На притяжении всей своей истории Старая Ладога связана с торговыми путями, проходящими по Волхову. Город рос и креп, становясь самым крупным поселением в округе.

Столетие Старая Ладога процветала и не знала крупных войн и пожарищ. Но начало 9-го венка ознаменовалось кровопролитными войнами, как с ближайшими соседями, так и с варягами, которых Ладожская земля всегда привлекала своим богатством. Именно в это время состоялось самое важное событие в истории Старой Ладоги и Руси в целом – призвание Рюрика. Случилось это, как известно, в Старой Ладоге в 862 году.

Старая Ладога становится фактически стольным градом Руси. В конце 9 века, при Вещем Олеге, здесь строится мощная каменная крепость. Но твердыня ладожская простояла лишь столетие. Норвежцы во главе с Эриком Кровавым разрушили в 997 крепость, сожгли посад, уничтожили город.

Ярослав Мудрый в 1019 году преподнес Ладогу своей суженной в дар на свадьбу. Почти столетие она в истории практически не упоминается – это был тихий город, не привлекавший к себе внимание историков. В начале 12 столетия снова усиливается военное значение города. Строится новая каменная крепость. В 1164 году приняла она первый бой. Подошли шведы на кораблях к Ладоге. Но сколько ни осаждали они крепость, успеха не добились. Они отступили, и после этого объеденное войско из Новгорода и Ладоги разбило неприятеля.

В память об этом событии был возведен в Ладожской крепости храм Святого Георгия Победоносца. Построен он по всем канонам византийской архитектуры. Внутри собор был расписан чудесными фресками, частично сохранившимися и до наших дней. С этих пор, на протяжении всей истории Старой Ладоги он стал главной святыней города.

Тринадцатый век много горя принес Руси. В истории Старой Ладоги он тоже окрасился в цвет крови русских воинов. С кончиной Владимира Мономаха прекратился порядок на Руси – брат пошел на брата. Напали на Русь безбожные татары. Не подверглись их разорениям только Новгород, Псков да Ладога. Но и здесь было не спокойно. Шведы — Ливонский орден — напали на Русь с запада. Псков и Изборск пали. Дорога на Новгород была свободна. Шведское войско вошло Неву, чтобы захватить Ладогу и напасть на Новгород с севера. Это был самый страшный, самый тяжелый период, какой только знает история Старой Ладоги и всей Руси. Помощи ждать было неоткуда, но встал на защиту русских земель доблестный князь Новгородский, вошедший в историю под именем Александр Невский,

Отстояв молебен в храме святого Георгия, он повел русское войско на врага. Была жестокая сеча, и побиты были шведы. Это сражение состоялась в 1240 году, и вошло в историю как Невская битва. В часть этой победы основал Александр Невский на берегу Волхова мужской Никольский монастырь.

Старая Ладога всегда славилась своими соборами и монастырями. В двенадцатом веке была построена Церковь Успения Богородицы, тоже по византийскому типу, как и Георгиевский собор. Позднее здесь возник женский монастырь.

В 1495 году на старых стенах 12 века была построена новая крепость. В Смутные времена начала семнадцатого века она была обманом захвачена шведскими восками. Но к Швеции Ладога, все же, не перешла.

Последний раз Старая Ладога принимала участие в военных действиях при Петре Первом в 1702 году, когда русский царь готовил поход на Нотебург (крепость Орешек). Здесь Петр учил солдат штурмовать стены, готовясь к большому походу. Побив шведов в Северной войне и основав Петербург, Петр посчитал, что не нужна больше стране Старая Ладога ни с военной, ни с торговой точки зрения. Строится новый город, ближе к Ладожскому озеру. Древняя столица Руси переименовывается в Старую Ладогу. А строящийся город называется Новая Ладога.

Тысячелетие славы завершается. Старая Ладога, история которой была столь насыщенна яркими событиями, становится тихим селом, известным своими монастырями и храмами на всю страну. С начала 18 века история старой Ладоги больше пополняется заметными страницами.

prigorod-peterburg.ru

Староладожская крепость

В Старой Ладоге, на месте впадения речки Ладожки в Волхов, расположена древняя Староладожская крепость, построенная по всем правилам древнерусского фортификационного искусства. Могучие стены, башни — настоящая северная твердыня! В течении многих веков она защищала северо-западные рубежи Руси, была свидетельницей многих событий.

По теме: Достопримечательности Старой Ладоги

Крепость Старая Ладога. Климентовская и Воротная башни

Первое упоминание о Староладожской крепости встречается в Повести временных лет: в 862 году в Ладогу был призван Рюрик со своими братьями Синеусом и Трувором, которые начали постройку деревянной крепости на мысу у места впадения реки Ладожки (Елена) в Волхов. По некоторым сведениям, в конце IX — начале X века князь Олег (Вещий) перестроил ее в камне.

Стрелочная башня у места впадения реки Ладожки (Елена) в Волхов

В 997 году Ладожская крепость была разрушена Эйриком. Чтобы защитить город от набегов скандинавов, в 1000 году на месте уничтоженной крепости начинается строительство новой деревоземляной крепости. В 1114 году во время правления князя Мстислава начинается строительство каменной крепости. В летописи говорится: «Павел посадник ладожский заложил Ладогу город камен…» Высота её стен достигала 8 метров, их толщина — около 3 метров. Стены стояли «на присыпе» — насыпном грунте и были сложены из известнякового плитняка, скрепленного цементирующим раствором.

Фрагменты крепостной стены и Тайничной башни со спуском к Волхову, XII век

В 1164 году ладожскую крепость безуспешно пытались взять шведы, приплывшие сюда на 55 судах, но после длительной осады отступили. В память об этом на территории крепости был возведен изящный четырехстолпный храм Святого Георгия, яркий образец древнерусской домонгольской архитектуры. Внутри сохранились фрески XII века, одна из наиболее известных — «Чудо Георгия о Змие». В настоящее время собор полностью восстановлен, в нем находится экспозиция музея и проводятся концерты.

Собор Святого Георгия

Фреска «Чудо Георгия о Змие», фотокопия в церкви Димитрия Солунского

Георгиевская церковь в Ладожской крепости

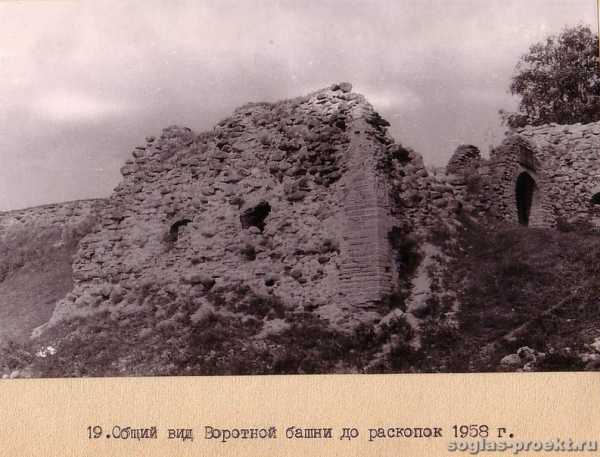

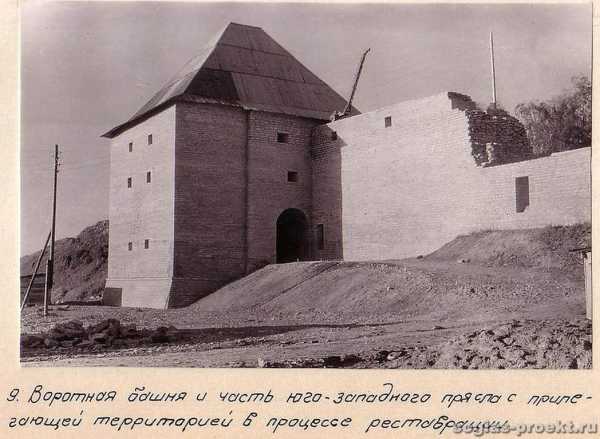

В 1313 году шведам удалось ненадолго захватить крепость. Следующий штурм был в 1338 году. В 1495 году в связи с распространением огнестрельного оружия Ладожская крепость была перестроена. Из огромных валунов были возведены пять башен (Климентовская, Воротная, Тайничная, Стрелочная и Раскатная), которые были облицованы тесаным камнем и плитняком. Толщина их стен в основании достигала 9 метров. Башни имели несколько ярусов боя. В плане крепость была в виде вытянутого пятиугольника, повторяя первоначальную планировку.

Ладожская крепость, реконструкция

Воротная башня

В 1584-1585 годах к югу от каменной крепости из дерева и земли был возведен Земляной город, имевший три бастиона. По-видимому, это была одна из первых крепостей бастионной системы в России. На четырехметровом земляном валу стоял дубовый частокол с тремя башнями: Наугольной, Бережной и Надвратной. Каменная цитадель была дополнительно укреплена.

Земляной город

Реконструкция Ладожской крепости в XVI веке

В Смутное время Ладожская крепость несколько раз переходила из рук в руки и была значительно повреждена. В 1617 году по итогам Столбовского мира она отошла к России и почти столетие была пограничной. В середине XVII века был сделан косметический ремонт разрушенных крепостных стен и башен.

Крепостная стена и Стрелочная башня (реконструированы)

Петр Великий, взойдя на престол, увеличил гарнизон Староладожской крепости. В 1701 году шведы снова штурмовали её, но безуспешно. В 1702 году был взят Нотебург (Шлиссельбург), и граница отодвинулась почти на 100 км, в связи с чем крепость потеряла свое стратегическое значение. В 1703 году началось строительство Новой Ладоги, Ладога была переименована в Старую Ладогу и утратила статус города.

Георгиевский собор

В середине ХХ века началось восстановление крепости, которая к тому времени превратилась практически в руины. Фактически, пришлось заново возводить части башен и участки крепостной стены. Реконструкция продолжается до сих пор. Вопрос, насколько такая реконструкция оправдана, остается дискуссионным, есть противники и сторонники у каждой точки зрения.

Руины на месте Стрелочной башни. Фото 2008 года. Сейчас башня восстановлена

Руинированная крепостная стена между Воротной и Стрелочной башнями, в настоящее время восстановлена. Фото 2008 года

15 июля 1971 года в крепости Старая Ладога был открыт музей с очень интересной, постоянно пополняющейся экспозицией.

Экспозиция музея в Воротной башне

Деревянные балки

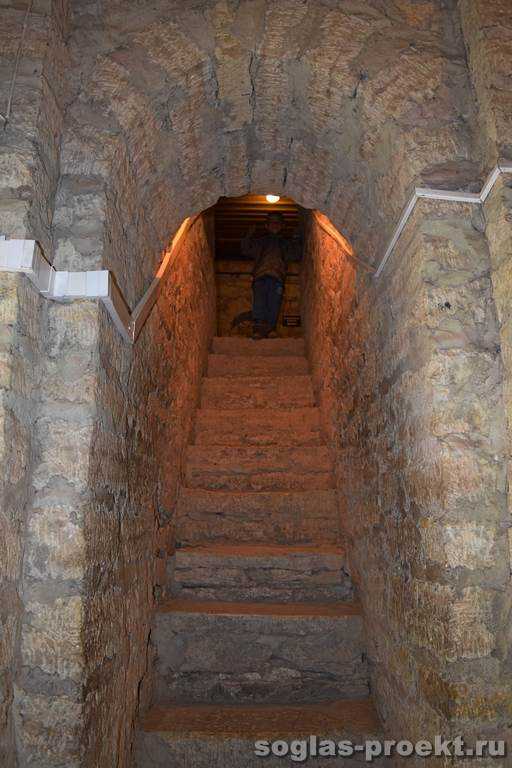

Внутристенная лестница в Воротной башне

Церковь Димитрия Солунского (1901 год) и Георгиевский собор (XII век)

На территории крепости, рядом с Георгиевским собором XII века расположена небольшая деревянная церковь Димитрия Солунского, возведенная в 1901 году на месте более древнего храма. Георгиевский собор был летним, неотапливаемым, а церковь Димитрия Солунского выполняла роль теплого зимнего храма.

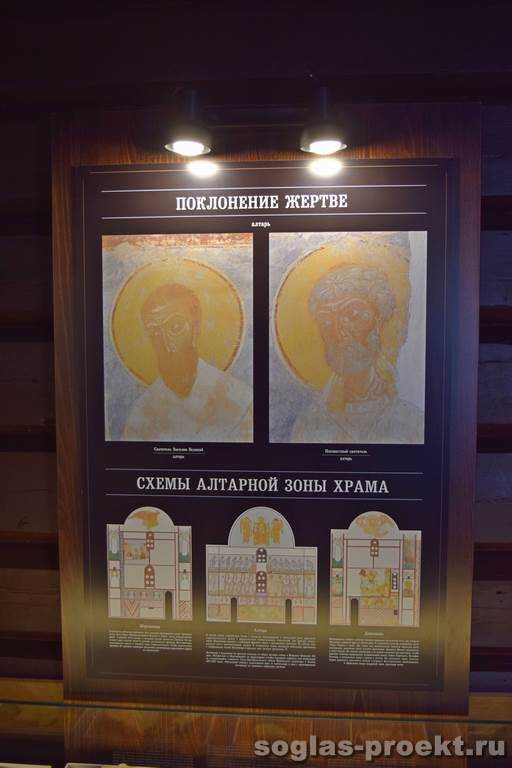

Музейная экспозиция в церкви Димитрия Солунского

Замок

Еще одна музейная экпозиция открыта в Климентовской башне.

Музейная экспозиция в Климентовской башне

Климентовская башня

Георгиевский собор и церковь Димитрия Солунского

Сейчас восстанавливается и Раскатная башня.

Раскатная башня и Георгиевский собор, фото 2008 года

Внутри Раскатной башни

Древняя кладка Раскатной башни

Нижний ярус Раскатной башни

Восстановленная Раскатная башня

Существует множество легенд о крепости Старая Ладога. В частности, согласно одной из них, крепость связана подземным ходом с пещерами. Увы, до сих пор он не обнаружен.

Археологические раскопки на территории Староладожской крепости

Археологические раскопки на территории Староладожской крепости

Внутри Воротной башни

- Адрес музея: Историко-архитектурный и археологический музей-заповедник «Старая Ладога»: 187412, Ленинградская область, Волховский район, п. Старая Ладога , Волховский пр., д. 19.

- Телефон: (8-1263) 493-70.

- Время работы: 10.00-17.00, выходной — понедельник.

© «Путешествия с Марией Анашиной», 2009-2019. Копирование и перепечатка любых материалов и фотографий с сайта anashina.com в электронных публикациях и печатных изданиях запрещены.

Мы в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Telegram, Twitter, Instagram, Flickr, RSS, Яндекс.Дзен, Живой журнал, Tripadvisor

anashina.com

Крепость в Старой Ладоге (Староладожская крепость)

Продолжение нашей поездки в Старую Ладогу. А начало тут. На этот раз тема нашего рассказа – Староладожская крепость – главная достопримечательность и надёжный оплот Старой Ладоги, когда-то являвшейся первой столицей Руси. Впервые мы увидели крепость, когда вышли к памятнику князьям Рюрику и Олегу Вещему. Князья известны как собиратели земли русской, объединившие земли Новгородской и Киевской Руси.

Староладожская крепость- погружение в мир средневековья

С площадки позади «Рюрика и Олега» открываются классические фотографические виды на крепость в Старой Ладоге. Единственно, в полной мере насладиться историческим духом прошлого не дают огороды местных жителей, навязчиво попадающие в кадр…

…Но, по счастью, рядом обнаруживается спуск к реке. И вот оно, то самое непередаваемое ощущение, будто машина времени перенесла нас на несколько веков назад, и нам удалось заглянуть в прошлое. Несколько минут просто наслаждаемся живописным видом.

Где находится Староладожская крепость

Немного о местоположении. Староладожская крепость находится на небольшом мыске, образованном маленькой речкой Ладожкой и великой рекой Волховом – когда-то являвшейся главной транспортной артерией Древней Руси. Крепость в то время имела важное стратегическое положение – не давая врагу пройти от Балтийского моря вглубь русских земель.Держа под неусыпным контролем транспортные пути на Волхове, Староладожская крепость, защищённая с 2-х сторон водными преградами, была труднодосягаема для врага. Кстати, интересный факт о реке Волхов – река известна тем, что время от времени может менять направление течения.

История крепости в Старой Ладоге

Хронологическая справка.

- 864 г. Князь Рюрик на берегу реки Волхов строит деревянную крепость.

- 882 г. На месте деревянных укреплений по приказу князя Олега Вещего возводится первая на Руси каменная крепость.

- 997 г. Староладожская крепость после долгой осады была захвачена норвежскими викингами.

- 1114 г. Под началом князя Мстислава Великого крепость подверглась серьёзной реконструкции в части усиления обороноспособности. Высота крепостных стен достигала 12 м., а их толщина -7 м.

- 1701 г. Участие крепости в Северной войне.

- После 1720 г. Крепость утрачивает оборонительное значение и наступает время забвения. Староладожская крепость превращается в руины.

- 1965 г. Начало работ по восстановлению крепости. До 1975 г. полностью восстановлены Климентовская башня, Воротная башни, крепостная стена между ними.

- 1971 г. Создание музейной экспозиции.

- 2008 г. Начало работ по восстановлению Стрелочной башни.

Схема Староладожской крепости

Ознакомление с крепостью мы начнём с плана…

1. Стрелочная башня

2. Воротная башня

3. Климентовская башня

4. Раскатная башня

5. Тайничная башня

6. Церковь Св. Георгия

7. Церковь Св. Дмитрия Солнского

8. Домик с красной крышей – кассы и сувенирная лавка.

Указатель, чтоб не сбиться с пути.

Рассматриваем достопримечательности поблизости. Небольшая развлекушечка для туристов.

А рядом древнего вида сарай. Интересно, сколько ему лет?

Массивная Климентовская башня круглой формы и квадратная Воротная башня. На переднем плане лучный тир, для тех, кого интересует полное погружение в средневековье.

Единственный проход в крепость устроен грамотно и со знанием военного дела. Идя на приступ единственных ворот, враг оказывается «как на ладони» для стрелков на крепостных стенах. Юный исследователь пытается оценить шансы неприятеля на захват крепости.

Крепостные ворота

Щель для герсы (опускная решётка), которая надёжно перекрывала вход в крепость.

За герсой находятся крепостные ворота.

Всегда помните, что посещение музея в России может быть сопряжено с риском для жизни!

Оборонительные казематы с бойницами (печуры) в Воротной башне.

Удивительно, но высота бойницы как раз подходит под рост 6-летнего Юного исследователя.

Проходим внутрь крепости…

… и наблюдаем «лежбище тюленей» на скамейках около церкви Св. Дмитрия Солунского. Как выяснилось позднее, эти ребята принимают участие в археологических раскопках и в этот момент у них был перерыв в работе.

На 2-м этаже Воротной башни расположилась экспозиция с интригующим названием «Военно-политическая история Ладоги». Кто ж такое название придумал?

Поднимаемся по высоким ступеням на второй этаж. К сожалению, антураж средневековой крепости портят белые пластиковые кабель-каналы.

А вот и первые экспонаты военно-политической истории Ладоги. Интересно, что связывает неандертальцев и политику?

Юный исследователь тоже удивлён этими «политиками».

Макет Староладожской крепости.

Ладьи скользят по глади Волхова.

Для тех кто не знает: сфрагистика – это дисциплина, изучающая печати, штампы и их оттиски.

Защитник крепости.

В одном из переходов крепости… Слабая половина нашей компании недоумевает, как в этих маленьких проходиках перемещались рослые защитники крепости (в памяти ещё свежи два богатыря с первой фотографии, олицетворяющие князя Рюрика и Вещего Олега).

Верхняя часть крепостной стены под деревянным навесом.

Небольшая экспозиция непонятного назначения в одной из башен. Мы обратили внимание на стулья в нишах башни. Оказалось, что это помещение иногда используется как конференц-зал.

Плетёный купол башни.

Остатки крепостной стены 1114 года. На дальнем плане видны работы по восстановлению Раскатной башни.

Спускаемся вниз после прогулки по крепостным стенам и случайно сталкиваемся с призраком Воротной башни.

Толща крепостных стен.

«Изнаночная» сторона Воротной башни.

А это Стрелочная башня с какой-то боковой пристройкой.

Крепостная стена, примыкающая к Стрелочной башни со второй стороны ещё не воссоздана. Вместо неё соорудили незамысловатый бельведер.

Реставрация и восстановление крепости в Старой Ладоге

Раз уж дело коснулось восстановления Староладожской крепости, то на этом стоит остановиться поподробнее. Как уже отмечалось, к середине 18 века крепость потеряв оборонительное значение, приходит в запустение и медленно разрушается. На рисунке 1811 г. уже видно аварийное состояние крепости.

Фотография 1893 г. Климентовская и Воротная башни.

Удивительно и непривычно видеть подобные фотографии. Думаем, что многие туристы посещающие крепость в Старой Ладоге, абсолютно не догадываются, в каком состоянии она была 50 лет назад. Крепость практически воссоздали из пепла.

В 1958 г. советскими чинами из Министерства Культуры принято решение восстановить Воротную и Климентовскую башни, а также крепостную стену между ними, для предотвращения последующего разрушения. Остатки исторических строений было решено надстроить, по возможности сохранив исторический вид крепости. В обществе восстановление крепости вызвало неоднозначные оценки – многие историки и краеведы высказывались против подобной реставрации, мотивируя это тем, что возводимый «новодел» далёк от оригинала как по внешнему виду так и по технологии строительства. С 1980-х годов работы были заморожены. Лишь в 2008 г. работы были возобновлены – началось восстановление Стрелочной башни. По имеющимся данным, планировалось к 2015 г. полностью восстановить крепость. Ведь в этот год Староладожская крепость отмечала юбилей – 900 лет. Но этим планам не суждено было сбыться. Не успели строители к юбилею. В любом случае – мы горячо поддерживаем восстановление крепости! Пусть молодые поколения имеют возможность прикоснуться к истории (пусть даже восстановленной), а не бродить по непонятным руинам с риском для жизни!

С бельведера открывается неплохой вид на крепость в Старой Ладоге.

Тайничная башня, находящаяся в руинированном состоянии. Место огорожено, и проход туда запрещён. Название башни намекает на какую-то тайну. По легенде, от башни к реке вёл потайной ход для снабжения крепости водой в случае осады.

Археологические раскопки в Старой Ладоге

На территории активно ведутся археологические раскопки. Юные археологи, в количестве 20 человек, под предводительством 3-х командиров усиленно ищут средневековые артефакты.

Просеиватель.

Крупный план. Всем узнавших себя большой респект!

Церковь Дмитрия Солунского в Старой Ладоге

А теперь обратим внимание на строения религиозного культа. Их тут два: белокаменный собор Святого Георгия и деревянная церковь Святого Дмитрия Солунского.

Рядом с церковью Дмитрия Солунского небольшое кладбище. Особо выделяется надгробие купца Алексея Смоленкова, покинувшего этот бренный мир в 1887 году в возрасте 48 лет.

Неудивительно, что в стенах Староладожской крепости нашла себе место церковь Св. Дмитрия Солунского, ведь вышеуказанный святой считался покровителем воинов. Год постройки церкви неизвестен, а первое упоминание о ней датируется 1646 г.

Красивая луковичная главка, декорированная лемехом и крест, к которому кто-то особо одарённый прикрутил антенну. Как вообще до такого можно додуматься?

Внутри церкви размещается экспозиция обломков фресок с собора Св. Георгия, находящегося неподалёку.

Храм Святого Георгия в Старой Ладоге

Далее, расскажем о храме Св. Георгия, считающегося шедевром древнерусского зодчества. Это один из первых каменных храмов в древней Руси, построенный в 1114 году.

Особую известность собор снискал благодаря своим фрескам. Одна из них – «Чудо Георгия о змии» является самым древним изображением Георгия Победоносца известным на данный момент. К сожалению, фотографировать в храме запрещено, поэтому фотографии соборных фресок взяты нами из открытых источников. Ниже, то самое изображение Георгия Победоносца. Под копытом коня раздавленное чудище, олицетворяющее врагов Руси.

Позади собора Св. Георгия видны работы по восстановлению Раскатной башни.

Бросаем прощальный взгляд на крепость…

… и делаем забавное фото.

Напоследок, Юный исследователь ещё и победил посягнувшего на родную землю скандинавского супостата.

soglas-proekt.ru