классы пожара и его разновидности

На сегодняшний день существует специально разработанный стандарт, устанавливающий символы и классы пожаров – ГОСТ 27331-87. Этот документ позволяет определить разновидность процесса горения и подобрать наиболее эффективные средства для его тушения. По условиям тепло- и массообмена с окружающей средой пожары бывают в ограждениях и на открытых пространствах. А в зависимости от разновидности горящих веществ и материалов их можно разделить на классы и подклассы, о которых мы и поговорим подробно в нашей статье.

На какие классы делятся пожары?

1) Класс А – горение твердых горючих материалов и веществ. При этом, если тлеет древесина, текстильные изделия или бумага, пожар относится к подклассу А1, а если горит не тлеющий материал, например пластмасса, – к подклассу А2.

1) Класс А – горение твердых горючих материалов и веществ. При этом, если тлеет древесина, текстильные изделия или бумага, пожар относится к подклассу А1, а если горит не тлеющий материал, например пластмасса, – к подклассу А2.

2) Класс В составляют легковоспламеняющиеся горючие жидкости: нерастворимые – подкласс В1, растворимые –В2.

3) К классу С относятся пожары, спровоцированные газами.

4) Класс D – горение металлов. Причем легкие металлы относятся к подклассу D1, щелочные обозначаются D2, а металлосодержащие соединения – D3.

5) Класс Е – горение электроустановок, которые находятся под напряжением.

6) Класс F- пожары радиоактивных отходов и ядерных материалов.

Виды пожаров

По площади горения все классы пожара делятся на распространяющиеся и не  распространяющиеся. Кроме этого, они могут отличаться по размерам материального ущерба и быть массовыми, например в лесу, на крупных промышленных предприятиях и складах с горючими материалами, а также в населенных пунктах. Отдельные пожары возникают на определенном участке, в то время как сплошные охватывают большое число сооружений и отличаются интенсивным горением. При отсутствии ветра такая стихия может перерасти в огневой шторм, который характеризуется образованием гигантского турбулентного столба пламени, который перемещается с большой скоростью.

распространяющиеся. Кроме этого, они могут отличаться по размерам материального ущерба и быть массовыми, например в лесу, на крупных промышленных предприятиях и складах с горючими материалами, а также в населенных пунктах. Отдельные пожары возникают на определенном участке, в то время как сплошные охватывают большое число сооружений и отличаются интенсивным горением. При отсутствии ветра такая стихия может перерасти в огневой шторм, который характеризуется образованием гигантского турбулентного столба пламени, который перемещается с большой скоростью.

Воздухообмен и пожарная нагрузка

Классы пожара, регулируемого вентиляцией, отличаются ограниченным содержанием кислорода в помещении при одновременном избытке горючих материалов и веществ. В этом случае распространение огня зависит от площади приточных отверстий или расхода воздуха, который поступает через механические системы вентиляции. Если в помещении наблюдается избыток кислорода, процесс горения будет полностью зависеть от пожарной нагрузки. По своим параметрам такие классы пожара очень схожи с бушующим огнем на открытом пространстве.

Объемные и локальные пожары

При объемном пожаре, который регулируется вентиляцией, происходит интенсивное  тепловое воздействие на ограждения. Такое горение характеризуется наличием газовой прослойки между пламенным факелом и поверхностью ограждений. При этом весь процесс сопровождается избытком кислорода. При регулировании огня пожарной нагрузкой дымовая завеса, как правило, отсутствует.

тепловое воздействие на ограждения. Такое горение характеризуется наличием газовой прослойки между пламенным факелом и поверхностью ограждений. При этом весь процесс сопровождается избытком кислорода. При регулировании огня пожарной нагрузкой дымовая завеса, как правило, отсутствует.

Классы пожара, протекающего локально, характеризуются небольшим тепловым воздействием на окружающее ограждение. Их развитие зависит от избытка воздуха, разновидности горючих материалов и веществ, а также их состояния и местоположения в данном помещении. Следует отметить, что объемные пожары, независимо от их ограждения, называют открытыми, а локальные – закрытыми, поскольку они протекают при закрытых оконных и дверных проемах.

fb.ru

Классы пожаров: разновидности и характеристики

От огненных катастроф не застрахован никто, однако стоит заранее знать о том, какими они бывают, какие средства пожаротушения необходимо использовать при том или ином возгорании. Специалисты уже давно классифицировали все виды пожаров. Зная различия, вы сможете оперативно сориентироваться при выборе веществ, требуемых для эффективного тушения огня.

Классификация пожаров: классы пожара и его разновидности

Что такое огонь, объяснять не приходится. Это распад того или иного вещества под влиянием окисления экзотермического типа. При таком процессе выделяется максимум тепловой энергии. Если такой распад наблюдается на строго ограниченном участке, можно говорить лишь о локальности. Это, как правило, может контролироваться, подлежит погашению в короткий период. Если же процесс горения контролировать уже не удается, а сам огонь начинает распространяться, наносить материальный ущерб, тем более, когда возникает угроза жизни людей, то здесь речь уже идет о полноценном пожаре.

Существует ГОСТ 27331-87, определяющий классификацию пожаров. Именно она на сегодняшний день считается основной для всех противопожарных документов, справочных пособий. Очень подробно об этом говорится в ст. 8 ФЗ № 123 от 22 июля 2008 года.

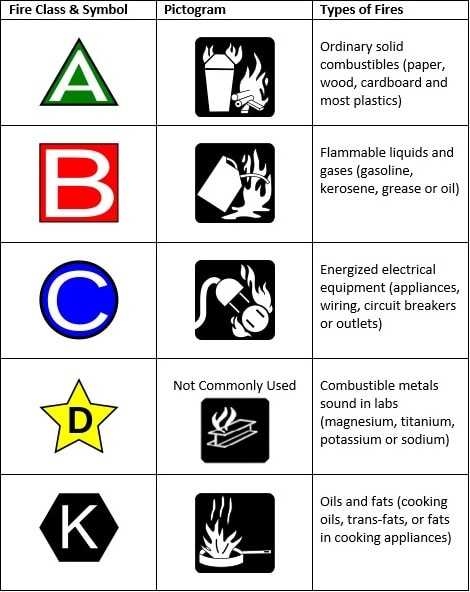

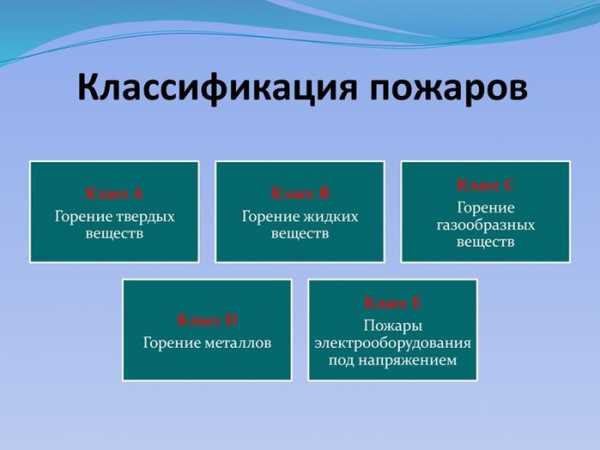

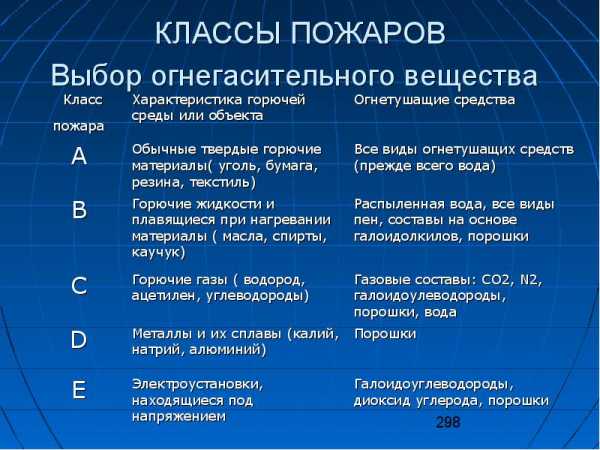

Согласно этой классификации, все воспламенения разделяются в зависимости от материалов, их свойств. Различается шесть классов пожара:

- А – твердые материалы, горючие вещества;

- B – материалы и вещества плавящиеся, а также горючие жидкости;

- C – газы;

- D – металлы, вещества, их содержащие;

- Е – электроустановки, к которым подведено напряжение;

- F – радиоактивные, ядерные отходы, материалы.

Явления класса А могут сопровождаться тлением, как, например, бумага, древесина, текстиль, или развиваться без него (пластик, каучуковые изделия).

Вещества, относящиеся к категории В, могут быть растворимыми (ацетон) либо нерастворимыми в воде (бензин, гудрон, метиловые составы).

Под классом С подразумевают горение газов – аммиак, природный газ, метан, прочие.

Класс пожара D делится, в свою очередь, на металлы щелочные (литий, натрий), легкие (алюминий, олово, магний и т.д., а также их сплавы), органические соединения с содержанием металла.

К категории Е относятся диэлектрики в жидком, твердом состоянии.

Виды пожаров: подробная классификация и характеристика

ГОСТовская классификация рассматривает воспламенения лишь в зависимости от типа горящих материалов. Однако существуют другие разновидности огненных проявлений, распространения их.

Пожарная обстановка может разделяться по типу возникновения, размерам наносимого ущерба, степени развития. Огонь бывает распространяющимся или контролируемым, массовым или локальным. Кто касается места возникновения, то здесь пожары подразделяются на следующие классы:

- внутренние;

- наружные.

Воспламенения внутренние возникают внутри помещений, делятся на скрытые, открытые. При этом от скрытого пламя легко может переходить к открытому. Что же касается наружных, то они зачастую легко становятся неконтролируемыми, массовыми.

Кроме того, виды пожаров различаются по месту, территории, охваченной огнем. Сюда относятся:

- локальные (внутри зданий), причиной которых, как правило, служит небрежность самого человека, выход из строя электрооборудования, бытовой техники;

- степные – обычно относятся к стихийным, захватывают огромные территории;

- лесные – возникают по естественным причинам или вследствие человеческого фактора, делятся, как правило, на верховые, низовые;

- техногенные – чрезвычайно опасны, поскольку случаются зачастую на производстве, нефтегазовой отрасли, чреваты вскипанием жидких, вязких веществ, взрывами;

- подземные – могут служить следствием самовозгорания либо лесного пожара (например, в шахте или на торфяниках).

Проще всего поддаются ликвидации те возгорания, которые являются локальными – их довольно легко контролировать. Главное, не допустить, чтобы огонь перекинулся на другие здания. Что касается лесных и степных воспламенений, то их очаги необходимо тушить до начала массового распространения. Иначе ситуация становится практически неконтролируемой. Торфяные возгорания относят к опасным, поскольку заметить начало тления невозможно (все происходит под пластами грунта). Они исключительно плохо гасятся – тут приходится рассчитывать лишь на природное вмешательство (затяжной дождь, который может хорошо пропитать почву).

Классы пожаров и виды огнетушащих веществ

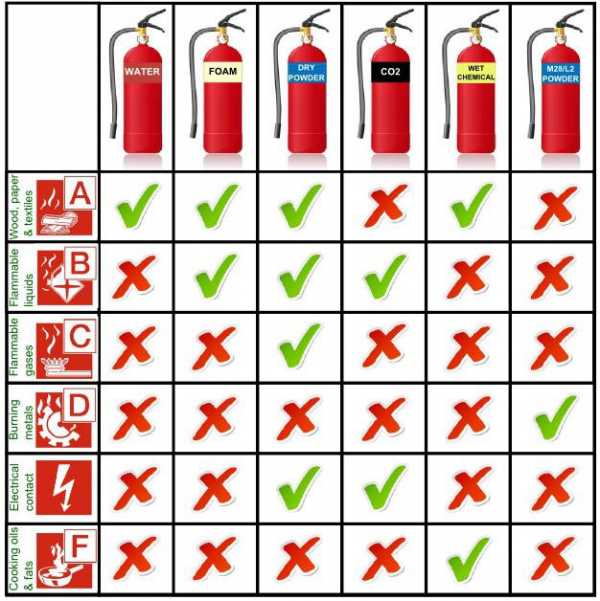

Исходя из класса и группы пожаров зависит способ его тушения. Наиболее часто применяют следующие варианты погашения огня:

- изолируют пламя;

- охлаждают объект горения;

- распыляют ингибиторы;

- используют разбавитель.

К современным средствам ликвидации относятся:

- Вода. Используется для тушения пламени классов А, В (в последнем случае – как водяная пыль).

- Пена. Подходит для огнетушения при классах возгорания А, В (кроме щелочных металлов).

- Порошки. Применяются из-за своей универсальности для всех классов за исключением F.

- Двуокись углерода (так называемый углекислый снег). Может использоваться для борьбы с огнем классов А, Е, В.

- Хладоны, составы на их основе. Подойдут для погашения групп С, Е.

Нужно учитывать, что некоторые из перечисленных средств огнетушения являются токсичными – это хладоны, двуокись углерода. Поэтому при их применении нужно соблюдать дополнительные меры безопасности, пользоваться противогазами.

Сегодня производители огнетушителей всегда указывают на их упаковках либо корпусах информацию, для каких классов возгорания данное средство предназначено.

Профилактика пожара и следственные действия

Чтобы предупредить катастрофу, требуется сохранять бдительность – это главное требование профилактики. При подавляющем большинстве случаев именно человек становится причиной возникновения пламени. Не случайно на крупных предприятиях всегда есть ставка инженера по противопожарной безопасности, который должен следовать инструкциям – отвечать за хранение горючих веществ, определять места для курения, объяснять правила поведения работников при возгорании.К числу наиболее результативных средств пожаротушения относится обычный огнетушитель. В сельской местности, где есть доступ к открытым водоемам, многие считают, что достаточно будет воды. Однако применяться она может не всегда. Поэтому следует позаботиться о том, чтобы огнетушители разных типов были всегда под рукой.

Классификация и причины пожаров подлежат исследованию. Поэтому специалисты всегда проводят следственные действия, начиная с осмотра территории. Они не только выясняют причины возгорания, но определяют его очаг, собирают вещественные доказательства, фиксируют обстановку. Впоследствии результаты таких действий помогут определить виновников возникновения пожара, наказать их.

Классы пожаров ABCEF

pozharanet.com

Классификация пожаров и пожароопасных зон

В сегодняшней нашей статье мы рассмотрим классификацию пожаров. Данный материал, как памятка пригодится инспектору государственного пожарного надзора и ответственным за пожарную безопасность на объекте.

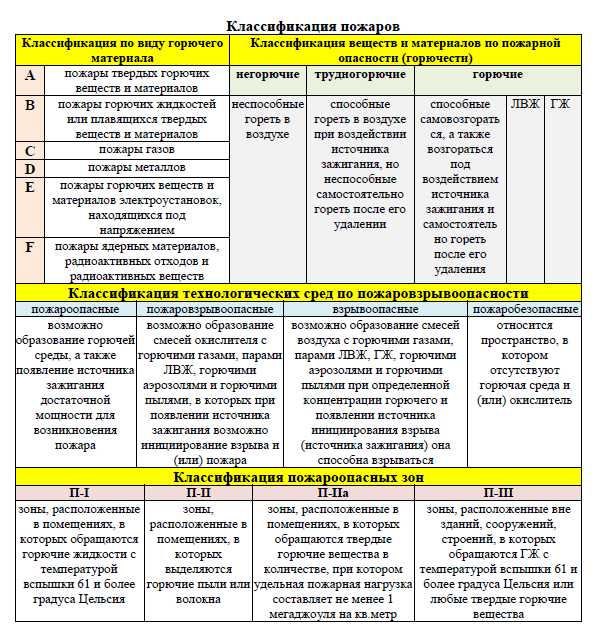

Итак, согласно ст. 8 глава 2 Федерального закона РФ №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ 27331-87 пожары классифицируются по виду горючего материала и подразделяются на следующие классы.

Характеристика классификации пожаров

Класс A: пожары твердых горючих веществ и материалов;

А1: горение твердых веществ, сопровождающееся тлением (древесина, бумага, уголь, текстиль)

A2: горение твердых веществ не сопровождающееся тлением (каучук, пластмассы)

Класс B: пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов;

B1: горение жидких веществ не растворимых в воде (бензин, нефтепродукты), а так же сжижаемых твердых веществ (парафин)

B2: горение полярных жидких веществ растворимых в воде, (спирты, ацетон, глицерин и др.)

Класс C:

пожары газов;

(бытовой газ, пропан, аммиак и др.)

Класс D: пожары металлов;

D1: горение легких металлов и их сплавов (алюминий, магний и др.), кроме щелочных.

D2: горение щелочных металлов (натрий, калий, и другие)

D3: горение металлосодержащих соединений (металлоорганические соединения, гидриды металлов)

Класс E:

пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением;

Класс F:

Класс F:

пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ.

Пиктограммы представлены в

ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Отличия в зарубежной классификации пожаров, например наш класс С и их – не одно и тоже

Разберем рекомендуемые средства для пожаротушения каждого класса пожара

- Класс A1: вода со смачивателем, хладоны, порошки ABCE.

- Класс A2: все виды огнетущащих веществ.

- Класс B1: пена, мелкораспыленная вода, хладоны, порошки ABCE и BCE

- Класс B2: пена на основе специальных пенообразователей, мелкораспыленная вода, хладоны, порошки ABCE и BCE

- Класс C: объемное тушение и флегматизация газовыми составами, порошки ABCE и BCE, вода для охлаждения оборудования.

- Класс D: специальные порошки.

- Класс E: объемное тушение и флегматизация газовыми составами, порошки ABCE и BCE

- Класс F: специальные составы и порошки.

Материалы и вещества классифицируются по пожарной опасности (горючести)

- Негорючие: неспособные гореть в воздухе

- Трудногорючие: способные гореть в воздухе при воздействии источника зажигания, но неспособные самостоятельно гореть после его удаления.

- Горючие:

- способные самовозгораться, а также возгораться под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления

- ЛВЖ

- ГЖ

Классификация пожароопасных зон

П-I: зоны расположенные в помещениях, в которых обращаются горюие жидкости с температурой вспышки 61 и более градусов Цельсия

П-II: зоны, расположенные в помещениях, в которых выделяются горючие пыли или волокна

П-IIa: зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества в количестве, при котором удельная пожарная нагрузка составляет не менее 1 мегаджоуля на кв.метр

П-III: зоны, расположенные вне зданий, сооружений, строений, в которых обращаются ГЖ с температурой вспышки 61 и более градусов Цельсия или любые твердые горючие вещества.

Для чего эта классификация вводится смотрите в ПУЭ гл. 7.4

ППР РФ:

Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”.

Технический регламент:

Глава 5. Статья 17. Цель классификации.

Классификация пожароопасных и взрывоопасных зон применяется для выбора электротехнического и другого оборудования по степени их защиты, обеспечивающей их пожаровзрывобезопасную эксплуатацию в указанной зоне.

Классификация технологических сред по пожаровзрывоопасности

- Пожароопасные:

возможно образование горючей среды, а также появления источника зажигания достаточной мощности для возникновения пожара

- Пожаровзрывоопасные:

возможно образование смесей окислителей с горючими газами, парами ЛВЖ, горючими аэрозолями и горючими пылями, в которых при появлении источника зажигания возможно инициирование взрыва и (или) пожара.

- Взрывоопасные:

возможно образование смесей воздуха с горючими газами, парами ЛВЖ, ГЖ, горючими аэрозолями и горючими пылями при определенной концентрации горючего и появлении источника инициирования взрыва (источника зажигания) она способна взрываться.

- Пожаробезопасные:

относится пространство, в котором отсутствует горючая среда и (или) окислитель.

Для более наглядного представления подготовлена таблица.

Материала в виде памятки и таблица доступна по кнопке скачать, после регистрации на проекте.

Вам также может быть интересно:

fireman.club

Класс пожара

Класс пожара – это условно принятая характеристика объекта пожара в зависимости от вида горючих веществ и материалов для удобства обозначения огнетушащих веществ и (или) средств тушения (огнетушителей, установок пожаротушения) пожара.

Различают следующие классы и подклассы пожаров:

Класс пожара — А: характеристика класса — горение твердых веществ.

Подкласс пожара — А1: горение твердых материалов, сопровождаемое тлением (например, дерево, бумага, уголь, текстиль).

Рекомендуемые средства тушения пожаров подкласса А1:

- вода со смачивателями, распыленная вода;

- пены, огнетушащие порошки типа АВСЕ.

Подкласс пожара — А2: горение твердых материалов, не сопровождаемое тлением (например, резина, каучук, пластмасса).

Для тушения пожаров подкласса А2 можно применять все виды огнетушащих веществ: воду, пену, порошки, хладоны.

Класс пожара — В: характеристика класса — горение жидких веществ.

Подкласс пожара — В1: горение полярных горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, на которых интенсивно разрушаются пены (например, спирты, эфиры и др.).

Рекомендуемые средства тушения пожаров подкласса В1: пены на основе специальных пенообразователей, устойчивые к действию полярных жидкостей, тонкораспыленная вода, хладоны, огнетушащие порошки общего назначения, аэрозольное пожаротушение, создаваемое сжиганием аэрозолеобразующих составов, и инертные разбавители: N2, СО2, и т.п.

Подкласс пожара В2: горение неполярных горючих и легковоспламеняющихся жидкостей и плавящихся при нагреве веществ (например, бензин, керосин, мазут, масла, стеарин, некоторые синтетические материалы).

Рекомендуемые средства тушения пожаров подкласса В2:

- пены;

- тонкораспыленная вода;

- хладоны;

- огнетушащие порошки общего назначения;

- аэрозольное пожаротушение и инертные разбавители: N2, СО2, и т.п.

Класс пожара — С: характеристика класса — горение газообразных горючих веществ (например, метан, водород, пропан).

Рекомендуемые средства тушения пожаров класса С:

- объёмное тушение и флегматизация газовыми составами;

- огнетушащие порошки общего назначения;

- пены, вода (для охлаждения оборудования).

Причем тушение и флегматизацию в помещении, где может образовываться взрывоопасная среда, следует осуществлять после прекращения поступления в помещение горючих газов (паров).

Класс пожара — D: характеристика класса — горение металлов и металлосодержащих веществ.

Подкласс пожара — D1: горение металлов, за исключением щелочных (например, алюминий, магний и их сплавы).

Рекомендуемые средства тушения пожаров подкласса D1:

- порошки типа ПХК;

- азот;

- аргон.

Подкласс пожара — D2: горение щелочных металлов (например, калий, натрий).

Для тушения пожаров подкласса D2 можно применять огнетушащие порошки специального назначения и инертные газы.

Подкласс пожара — D3: горение растворов с концентрацией металлосодержащих веществ до 60 % масс.

Для тушения пожаров подкласса D3 допускается применение пен, газовых составов, огнетушащих порошков всех видов.

Иногда для характеристики объекта пожара, который находится под напряжением электрического тока, используют класс пожара — Е.

Для тушения пожаров класса Е рекомендуется применять:

- воду, в том числе тонкораспыленную;

- пену;

- галогеносодержащие средства;

- диоксид углерода;

- аэрозольное пожаротушение;

- порошки (при использовании ручных огнетушителей и стволов применяются для тушения оборудования с напряжением до 1000 В).

Класс пожара — F: характеристика класса — горение ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ.

Источник: Федеральный закон РФ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ГОСТ 27331-87 (СТ СЭВ 5637-86). Пожарная техника. Классификация пожаров; Баратов А.Н. Горение—Пожар—Взрыв— Безопасность. – М., 2003.

Вам может быть интересно:

fireman.club

Класс пожара

Класс пожара – условная характеристика объекта защиты, определяемая видами горящих веществ и сложностью тушения пожара с их наличием.

Область применения огнетушителей определяется тем, какой характерный пожар (горящее вещество) предстоит потушить с его помощью на объекте защиты. Характерный вид пожара (горящего вещества) называется «класс пожара».

Для каждого класса пожара выбирается определенный вид огнетушителей, поскольку, исходя из механизма тушения пожара тем или иным огнетушащим веществом, эффективность применения может сильно отличаться.

В РФ принята следующая классификация по классам пожаров: А, B, C, D, E.

Класс пожара А — горение твердых горючих материалов. Данный класс пожара широко распространен в общественных зданиях: офисах, торговых помещениях и т.п.

Класс пожара А связан с горением таких материалов как древесина, бумага, картон, горение которых может сопровождаться тлением (подкласс А1) и большинства пластмасс (подкласс А2).

Класс пожара B — горение жидкостей.

Данный класс пожара широко распространен в складских и производственных помещениях и связан с горением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (масла, бензины, спирты, органические растворители и др.), а также веществ и материалов с низкой температурой каплепадения, таких как воск, парафин, литол и т.п.

Тут также выделяют два подкласса в зависимости от растворимости (подкласс B2, например, этанол) или нерастворимости (подкласс B1, большинство нефтепродуктов) жидких веществ в воде.

Класс пожара C — горение газообразных веществ, проще говоря горючих газов. Данные пожары часто встречаются на производствах, связанных с использованием или транспортировкой горючих газов, в том числе в котельных.

Класс пожара D — горение металлов и веществ, их содержащих. Данные пожары могут происходить на производствах, где получают и перерабатывают металлы, а также в лабораториях, в том числе химических.

Класс D делится на три подкласса: D1 — пожары легких металлов и сплавов (алюминий, магний, титан, электрон и др.), D2 — пожары щелочных и щелочноземельных металлов (литий, кальций и др.), D3 — горение металлорганических соединений, гидридов металлов.

Класс пожара E — пожары электроустановок под напряжением. Пожары электроустановок встречаются практически на всех объектах.

Класс пожара F — горение радиоактивных веществ и материалов.

Зарубежная классификация пожаров в целом такая же, за исключением того, что вводится еще один класс пожара К, от первой буквы слова «kitchen» (англ. — кухня). Данный класс пожара вводится для горения пищевых жиров и масел, которые используются в приготовлении пищи в общественных столовых, кухнях, ресторанах и т.п. Класс пожара K, называемый так в США, уже в Европе и Австралии называется как класс пожара F.

Зарубежная классификация пожаров в целом такая же, за исключением того, что вводится еще один класс пожара К, от первой буквы слова «kitchen» (англ. — кухня). Данный класс пожара вводится для горения пищевых жиров и масел, которые используются в приготовлении пищи в общественных столовых, кухнях, ресторанах и т.п. Класс пожара K, называемый так в США, уже в Европе и Австралии называется как класс пожара F.

firesafetyblog.ru

Классификация пожаров

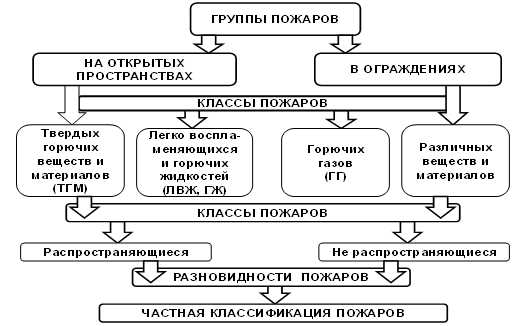

По условиям массо- и теплообмена с окружающей средой все пожары делят на две большие группы — на открытых пространствах и в ограждениях (рис. 4).

Рис. 4.Общая классификация пожаров

Пожары на открытых пространствах — массовые пожары, под которыми понимают совокупность отдельных и сплошных пожаров в населенных пунктах, крупных складах горючих материалов и на промышленных предприятиях. Подотдельным пожаром подразумевается пожар, возникающий в отдельном здании или сооружении. Одновременно интенсивное горение преобладающего числа зданий и сооружений на данном участке застройки принято называть сплошным пожаром. При слабом ветре или при его отсутствии массовый пожар может перейти в огневой шторм — это особая форма пожара, характеризующаяся образованием единого гигантского турбулентного факела пламени с мощной конвективной колонкой восходящих потоков продуктов горения и нагретого воздуха и притоком свежего воздуха к границам огневого шторма со скоростью не менее 14—15 м/с.

Пожары в ограждениях можно разделить на два вида:

1) пожары, регулируемые вентиляцией;

2) пожары, регулируемые пожарной нагрузкой.

Подпожарами, регулируемыми вентиляцией, понимают пожары, которые протекают при ограниченном содержании кислорода в газовой среде помещения и избытке горючих веществ и материалов. Содержание кислорода в помещении определяется условиями его вентиляции, т. е. площадью приточных отверстий или расходом воздуха, поступающего в помещение пожара с помощью механических систем вентиляции.

Подпожарами, регулируемыми пожарной нагрузкой, понимают пожары, которые протекают при избытке кислорода воздуха в помещении и развитие пожара зависит от пожарной нагрузки. Эти пожары по своим параметрам приближаются к пожарам на открытом пространстве.

По характеру воздействия на ограждения пожары подразделяются на локальные и объемные.

Локальные пожары характеризуются слабым тепловым воздействием на ограждения и развиваются при избытке воздуха, необходимого для горения, и зависят от вида горючих веществ и материалов, их состояния и расположения в помещении.

Объемные пожары характеризуются интенсивным тепловым воздействием на ограждения. Для объемного пожара, регулируемого вентиляцией, характерно наличие между факелом пламени и поверхностью ограждения газовой прослойки из дымовых газов, процесс горения происходит при избытке кислорода воздуха и приближается к условиям горения на открытом пространстве. Для объемного пожара, регулируемого пожарной нагрузкой, характерно отсутствие газовой (дымовой) прослойки между пламенем и ограждением.

Объемные пожары в ограждениях принято называть открытыми пожарами, а локальные пожары, пожары, протекающие при закрытых дверных и оконных проемах, — закрытыми.

По признаку изменения площади горения пожары можно разделить нараспространяющиеся и нераспространяющиеся(рис. 4).

Классифицируют пожары по размерам и материальному ущербу, по продолжительности и другим признакам сходства или различия.

В зависимости от вида горящих материалов и веществ пожары разделены на классы А, В, С, D, E, F* и подклассы А1, А2, В1, В2, D1, D2 и D3 (рис. 5) [1].

Рис. 5. Классификация пожаров

в зависимости от вида горящих материалов и веществ

К пожарам класса А относится горение твердых веществ. При этом если горят тлеющие вещества, например древесина, бумага, текстильные изделия и т. п., то пожары относятся к подклассу А1, неспособные тлеть, например пластмассы, — к подклассу А2.

К классу В относятся пожары легковоспламеняющихся горючих жидкостей. Они будут относиться к подклассу В1, если жидкости нерастворимы в воде (бензин, дизтопливо, нефть и др.) и к подклассу В2 — растворимые в воде (например, спирты).

Если горению подвержены газы, например водород, пропан и др., то пожары относятся к классу С, при горении же металлов — к классу D. Причем подкласс D1 выделяет горение легких металлов, например алюминия, магния и их сплавов; D2 — щелочных и других подобных металлов, например натрия и калия; D3 — горение металлосодержащих соединений, например металлоорганических, или гидридов.

К классу Е относятся пожары электроустановок, находящихся под напряжением.

Похожие статьи:

poznayka.org

Персональный сайт — КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЖАРОВ

Для успешного тушения пожара необходимо применение наиболее подходящего огнетушащего вещества, вопрос о выборе которого должен быть решен практически мгновенно. Правильный его выбор позволит снизить повреждения судна и опасность для всего экипажа. Эта задача значительно облегчается введением классификации пожаров и подразделением их на четыре типа, или класса, обозначаемых латинскими буквами А, В, С, D. В каждый класс включены пожары, связанные с загоранием материалов, имеющих одинаковые свойства при горении и требующих применения одних и тех же огнетушащих веществ. Поэтому для успешной борьбы с пожаром совершенно необходимо знание этих классов, а также характеристик горючести материалов, имеющихся на судне.

Классификация пожаров имеет несколько стандартов, например: ISO 3941 (стандарт Международной организации стандартов) и стандарт NFPA10 (National Fire Protection Association). Здесь приводится последний.

Пожары класса А — это пожары, связанные с горением твердых (образующих золу) горючих материалов, которые могут быть потушены с помощью воды и водных растворов. К таким материалам относятся: древесина и древесные материалы, ткани, бумага, резина и некоторые пластмассы.

Пожары класса В — это пожары, вызванные горением воспламеняющихся или горючих жидкостей, воспламеняющихся газов, жиров и других подобных веществ. Тушение этих пожаров осуществляют прекращением поступления кислорода к огню или предотвращением выделения горючих паров.

Пожары класса С — это пожары, возникающие при воспламенении находящегося под напряжением электрооборудования, проводников или электроустройств. Для борьбы с такими пожарами используют огнетушащие вещества, не являющиеся проводниками электричества.

Пожары класса D — это пожары, связанные с возгоранием горючих металлов: натрия, калия, магния, титана или алюминия и др. Для тушения таких пожаров используют теплопоглощающие огнетушащие вещества, например некоторые порошки, не вступающие в реакцию с горящими металлами.

Основная цель разработки такой классификации — помочь экипажам судов при выборе соответствующего огнетушащего вещества. Однако недостаточно знать, что вода — наилучшее средство борьбы с пожарами класса А, поскольку она обеспечивает охлаждение, или что порошок хорошо применять для сбивания пламени при горении жидкости, нужно уметь правильно подавать огнетушащее вещество, используя при этом точные технические приемы борьбы с огнем.

Пожары класса А

Древесина и древесные материалы. В связи с широким применением древесина очень часто является основным горючим материалом. На судах ее используют в качестве палубного настила и внутренней отделки переборок (только на небольших судах), подстилочного и сепарационного материала и т.п. Древесные материалы содержат переработанную древесину или древесное волокно. К ним относятся некоторые виды изоляции, отделочные плиты подволоков, фанера и обшивка, бумага, картон и оргалит.

Свойства древесины и древесных материалов зависят от конкретного их типа. Однако все эти материалы горючи, при определенных условиях обугливаются, тлеют, воспламеняются и горят. Их самовоспламенения, как правило, не происходит. Для загорания обычно требуется такой источник воспламенения, как искра, открытое пламя, горячая поверхность, тепловое излучение. Но в результате пиролиза древесина может превращаться в древесный уголь, температура воспламенения которого ниже температуры воспламенения самой древесины.

Древесина состоит в основном из углерода, водорода и кислорода, а также небольших количеств азота и других элементов. В сухом состоянии основную ее массу составляет целлюлоза. Среди других компонентов сухой древесины следует отметить сахар, смолы, минеральные вещества (из которых при горении древесины образуется зола).

Характеристики горючести. Температура воспламенения древесины зависит от таких факторов, как размер, форма, содержание влаги и сорт. Как правило, температура самовоспламенения древесины около 200°С, но принято считать, что 100 С — это максимальная температура, воздействию которой можно подвергать древесину в течение длительного времени, не опасаясь ее самовоспламенения.

Скорость сгорания древесины и древесных материалов в значительной степени зависит от конфигурации изделий из них, количества окружающего ее воздуха, содержания влаги и других факторов. Но для полного сгорания древесины под воздействием теплоты должны выделиться пары.

Медленно развивающийся пожар или источник теплового излучения может постепенно передать достаточное количество энергии для начала пиролиза изделий из древесины на переборках и подволоках. Выделяющиеся при этом горючие пары будут смешиваться с окружающим воздухом. Когда эта смесь окажется в диапазоне воспламеняемости, от любого источника воспламенения почти мгновенно может произойти возгорание всей массы. Данное состояние называется общей вспышкой. При тушении пожаров, связанных с горением таких горючих материалов, как отделанные деревянными панелями переборки и мебель в небольших помещениях старых судов, экипаж должен принимать меры против общей вспышки. На современных судах в каютах, коридорах и других ограниченных помещениях используют негорючие материалы.

По большинству твердых горючих материалов пламя продвигается медленно. Прежде чем пламя может распространиться, из твердого горючего материала должны выделиться горючие пары, которые затем в определенной пропорции перемешиваются с воздухом.

Громоздкие твердые материалы с небольшой площадью поверхности (например, толстые бревна) горят медленнее, чем твердые материалы, имеющие меньшую толщину, но большую площадь поверхности (например, листы фанеры). Твердые материалы в виде стружек, опилок и в пылевидной форме горят быстрее, поскольку суммарная площадь поверхности отдельных частиц очень велика. Как правило, чем больше толщина горючего материала, тем больше нужно времени для выхода паров в воздух и тем дольше он будет гореть. Чем больше площадь поверхности, тем быстрее горит твердый материал, так как значительная площадь позволяет горючим веществам выделяться с большей скоростью и быстро перемешиваться с воздухом.

Продукты сгорания. При горении древесины и древесных материалов образуется водяной пар, теплота, двуокись и окись углерода. Основную опасность для экипажа представляют недостаток кислорода и присутствие окиси углерода. Кроме того, при горении древесины образуются альдегиды, кислоты и различные газы. Эти вещества сами по себе или в сочетании с водяным паром могут, как минимум, оказывать сильное раздражающее воздействие. Вследствие токсичности большинства этих газов при работе в зоне пожара или вблизи, необходимо применение дыхательных аппаратов.

При непосредственном соприкосновении с пламенем или от теплоты, излучаемой пожаром, люди могут получать ожоги. Пламя редко отрывается от горящего материала на значительное расстояние. Однако при некоторых видах тлеющих пожаров возможно образование теплоты, дыма и газа без видимого огня, а воздушные потоки могут относить их далеко от пожара.

Как большинство органических веществ, древесина и древесные материалы имеют способность выделять в начальной стадии пожара большое количество дыма. В некоторых случаях горение может не сопровождаться образованием видимых продуктов сгорания, но обычно при пожаре происходит выделение дыма, который, как и пламя, служит видимым признаком пожара. Дым часто является первым предупреждением о возникшем пожаре. В то же время дымо-образование, значительно ухудшающее видимость и вызывающее раздражение органов дыхания, как правило, способствует возникновению паники.

Текстильные и волокнистые материалы. Текстильные материалы в виде одежды, мебельной обивки, ковров, брезента, парусины, тросов и постельных принадлежностей находят широкое применение на судах. Кроме того, они могут перевозиться в качестве груза. Почти все текстильные материалы горючи. Этим объясняется большое количество пожаров, связанных с загоранием текстильных материалов и сопровождающихся травмами и гибелью людей.

Растительные (натуральные) волокна, к которым относятся хлопок, джут, пенька, лен и сизаль, состоят главным образом из целлюлозы. Хлопок и другие волокна горючи (температура самовоспламенения волокон хлопка 400°С). Их горение сопровождается выделением дыма и теплоты, двуокиси углерода, окиси углерода и воды. Растительные волокна не плавятся. Легкость воспламенения, скорость распространения пламени и количество образующейся теплоты зависят от структуры и отделки материала, а также от конструкции готового изделия.

Волокна животного происхождения, такие как шерсть и шелк, отличаются от растительных по химическому составу и не горят так легко, как эти волокна, скорее, они склонны к тлению. Например, шерсть, состоящая в основном из протеина, воспламеняется труднее, чем хлопок (температура самовоспламенения волокон шерсти 600°С), и горит медленнее, поэтому ее легче тушить.

Синтетические текстильные материалы — это ткани, изготовленные полностью или в основном из синтетических волокон. К ним относятся вискоза, ацетат, нейлон, полиэстер, акрил. Пожарную опасность, связанную с синтетическими волокнами, часто трудно оценить, так как некоторые из них при нагревании дают усадку, плавятся и стекают. Большинство синтетических текстильных материалов в разной степени горючи, а температура воспламенения, скорость горения и другие свойства при горении существенно отличаются друг от друга.

Характеристики горючести. Горение текстильных материалов зависит от многих факторов, наиболее важными из которых являются химический состав волокон, отделка ткани, ее масса, плотность переплетения нитей и огнезащитная пропитка.

Растительные волокна легко воспламеняются и хорошо горят, выделяя значительное количество густого дыма. Частично сгоревшие растительные волокна могут представлять опасность пожара даже после того, как он был потушен. Полусгоревшие волокна всегда следует убирать из района пожара в те места, где повторное их воспламенение не создаст дополнительных сложностей. Большинство уложенных в кипы растительных волокон быстро впитывают воду.

Кипы разбухают и увеличиваются в весе при подаче на них большого количества воды в процессе тушения пожара.

Шерсть плохо воспламеняется до тех пор, пока не окажется под сильным воздействием теплоты; она тлеет и обугливается, а не свободно горит. Тем не менее шерсть способствует усилению пожара и поглощает большое количество воды. Этот фактор следует учитывать при длительной борьбе с пожаром.

Шелк — наиболее опасное волокно. Он плохо воспламеняется и плохо горит. Для его горения обычно требуется наличие внешнего источника теплоты. При загорании шелк сохраняет тепло дольше других волокон. Кроме того, он поглощает большое количество воды. Влажный шелк может самовоспламениться. При воспламенении кипы шелка внешние признаки пожара появляются лишь при прогорании кипы до наружной поверхности.

Характеристики горючести синтетических волокон зависят от материалов, использованных при их изготовлении. В табл. 5.1 приведены характеристики горючести некоторых наиболее распространенных синтетических материалов. Полученные при проведении лабораторных испытаний, эти характеристики могут быть неточными. Некоторые синтетические материалы при испытании небольшим источником пламени, например, спичкой, могут показаться огнестойкими. Но если испытание этих же материалов проводят с помощью более сильного источника пламени, то они сильно горят и полностью сгорают, образуя большое количество черного дыма. Те же результаты дают и натурные испытания.

Таблица 5.1

Характеристики горючести некоторых синтетических материалов

Материал | Характеристики горючести |

Ацетат | Воспламеняется примерно так же, как хлопок; горит и плавится, опережая пламя |

Акрил

| Горит и плавится; размягчается при 235-330°С; температура воспламенения 560°С |

Нейлон

| С трудом поддерживает горение; плавится и стекает; температура плавления 160 — 260°С; температура воспламенения 425°С и выше |

Полиэстер

| Горит быстро; размягчается при 256-292°С и стекает; температура воспламене-ния 450- 485°С |

Пластмассовая упаковка | Не поддерживает горения, плавится

|

Вискоза | Горит примерно так же, как хлопок |

Продукты сгорания. Как было указано ранее, все горящие материалы выделяют горючие газы, пламя, теплоту и дым, что ведет к снижению уровня содержания кислорода. Основные газы, образующиеся при горении, это двуокись углерода, окись углерода и водяной пар.

Растительные волокна, например джут, выделяют при горении большое количество едкого плотного дыма.

При горении шерсти появляется густой серовато-коричневый дым, а также при этом образуется цианистый водород, который является весьма токсичным газом. При обугливании шерсти получается липкое черное вещество, напоминающее деготь.

Продуктом сгорания шелка является пористый уголь, смешанный с золой, который продолжает тлеть или гореть только в условиях сильной тяги. Тление сопровождается выделением светло-серого дыма, вызывающего раздражение дыхательных путей. В определенных условиях при горении шелка может выделяться цианистый водород.

Пластмассы и резина. При изготовлении пластмасс используется огромное количество органических веществ, в том числе фенол, крезол, бензол, метиловый спирт, аммиак, формальдегиды, мочевина и ацетилен. Пластмассы на основе производных целлюлозы состоят главным образом из хлопчатобумажных компонентов; для изготовления многих типов пластмасс применяется древесная мука, древесная масса, бумага и ткани.

Исходными материалами при производстве резины являются натуральный и синтетический каучуки.

Натуральный каучук получают из каучукового латекса (сока каучукового дерева), соединяя его с такими веществами, как углеродная сажа, масла и сера. Синтетический каучук по некоторым характеристикам аналогичен природному. Примерами синтетических каучуков являются акриловый, бутадиеновый и ноопреновый каучуки.

Характеристики горючести. Характеристики горючести пластмасс различны. В значительной степени они зависят от формы изделий, которые могут быть представлены в виде твердых профилей, пленок и листов., формованных изделий, синтетических волокон, гранул или порошков. Поведение пластмасс в процессе пожара также зависит от их химического состава, назначения и причины загорания. Многие пластмассы горючи и в случае сильного пожара способствуют его интенсификации

В зависимости от скорости горения пластмассы можно разделить на три группы.

1-я группа. Материалы, которые вообще не горят или прекращают гореть при удалении источника воспламенения. В эту группу входят асбонаполненные фенолальдегидные смолы, некоторые поливинил-хлориды, нейлон и фторированные углеводороды.

2-я группа. Материалы, которые являются горючими и горят сравнительно медленно; при удалении источника воспламенения горение их может прекратиться, а может и продолжаться. Эта группа пластмасс включает формальдегиды с древесными заполнителями и некоторые производные винила.

3-я группа. Материалы, которые легко горят и продолжают гореть после удаления источника воспламенения. В состав этой группы входят полистирол, акрилы, некоторые ацетилцеллюлозы и полиэтилен.

Отдельный класс образует старейшая, хорошо известная разновидность пластмасс — целлулоид, или нитроцеллюлоза, которая является самой опасной из пластмасс. При температурах 121°С и выше целлулоид очень быстро разлагается, не нуждаясь в поступлении дополнительного кислорода из воздуха. При разложении выделяются воспламеняющиеся пары. Если эти пары будут скапливаться, то может произойти сильный взрыв. Горение целлулоида протекает очень бурно, тушить такой пожар трудно.

Теплотворная способность резины примерно в два раза выше, чем других твердых горючих материалов. Так, например, теплотворная способность резины составляет 17,9-106 кДж, а древесины сосны 8,6-106 кДж. Многие виды резины при горении размягчаются и текут, способствуя тем самым быстрому распространению пожара. Резина из натурального каучука при первоначальном нагревании разлагается медленно, но затем, примерно при 232°С и выше, она начинает быстро разлагаться, выделяя газообразные вещества, что может привести к взрыву. Температура самовоспламенения этих газов примерно 260 °С. Резина из синтетического каучука ведет себя аналогично, но температура, при которой она начинает быстро разлагаться, несколько выше.

Для большей части пластмасс в зависимости от их компонентов температура разложения составляет 350°С и выше.

Продукты сгорания. Горящие пластмассы и резины выделяют газы, теплоту, пламя и дым, при этом образуются продукты сгорания, воздействие которых может привести к интоксикации или смерти.

Вид и количество дыма, выделяемого горящей пластмассой, зависят от характера пластмассы, имеющихся добавок, вентиляции, а также от того, сопровождается горение пламенем или тлением. Большинство пластмасс при нагревании разлагается с появлением густого дыма. Вентиляция способствует рассеиванию дыма, но не может обеспечить хорошую видимость. Те пластмассы, которые горят чистым пламенем, под воздействием огня и высокой температуры образуют менее густой дым.

При горении пластмасс, содержащих хлор, например поливинилхлорида, который является изоляционным материалом кабелей, основным продуктом сгорания является хлористый водород, имеющий едкий раздражающий запах. Вдыхание хлористого водорода может вызвать смерть.

Горящая резина выделяет плотный черный жирный дым, содержащий два токсичных газа — сероводород и двуокись серы. Оба газа опасны, так как в определенных условиях вдыхание их может привести к смерти.

Обычное месторасположение на судне. Хотя суда строят из металла и они кажутся негорючими, на них всегда имеется большое количество воспламеняющихся материалов. Практически все эти материалы перевозят в качестве груза, размещая в грузовых трюмах или на палубе, в контейнерах или навалом. Кроме того, широкое применение на судне находят твердые материалы, загорание которых может вызвать пожары класса А. Обстройка в жилых помещениях пассажиров, рядового и командного составов выполняется обычно из материалов, воспламенение которых приводит к пожарам класса А. В салонах и помещениях для отдыха могут находиться диваны, кресла, столы, телевизоры, книги и другие предметы, полностью или частично изготовленные из этих материалов.

Среди мест нахождения таких материалов следующие:

ходовой мостик, где установлены деревянные столы, сосредоточены карты, астрономические ежегодники и другие предметы, изготовленные из горючих материалов;

плотницкая, так как здесь могут находиться различные виды древесины;

боцманская кладовая, в которой хранятся различные виды растительных тросов;

металлические грузовые контейнеры, которые снизу обычно обшиты деревом или древесными материалами;

трюм, где могут храниться лесоматериалы для подтоварника, лесов и т. п.;

коридоры, так как здесь часто оставляют большое количество мешков с бельем для переноски их в прачечную и обратно.

Тушение пожаров класса А. Материалы, наиболее часто склонные к загоранию, лучше всего тушить водой — самым распространенным огнетушащим веществом.

Пожары класса В

Материалы, загорание которых может привести к пожарам класса В, подразделяют на три группы: воспламеняющиеся и горючие жидкости, краски и лаки, воспламеняющиеся газы. Рассмотрим каждую группу отдельно.

Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Легковоспламеняющиеся жидкости — это жидкости с температурой вспышки до 60°С и ниже. Горючие жидкости — это жидкости, температура вспышки которых превышает 60°С. К горючим жидкостям относятся кислоты, растительные и смазочные масла, температура вспышки которых превышает 60°С.

Характеристики горючести. Горят и взрываются при смешивании с воздухом и воспламенении не сами легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а их пары. При соприкосновении с воздухом начинается испарение этих жидкостей, скорость которого увеличивается при нагревании жидкостей. Для снижения опасности пожара их следует хранить в закрытых емкостях. При использовании жидкостей надо следить, чтобы воздействие воздуха на них было по возможности минимальным.

Взрывы воспламеняющихся паров наиболее часто происходят в отграниченном пространстве, таком, как контейнер, танк. Сила взрыва зависит от концентрации и природы пара, количества паровоздушной смеси и типа емкости, в которой находится смесь.

Температура вспышки — это общепринятый и наиболее важный, но не единственный фактор, определяющий опасность, которую представляет легковоспламеняющаяся или горючая жидкость. Степень опасности жидкости определяется также температурой воспламенения, диапазоном воспламеняемости, скоростью испарения, химической активностью при загрязнении или под воздействием теплоты, плотностью и скоростью диффузии паров. Однако при горении легковоспламеняющейся или горючей жидкости в течение небольшого промежутка времени эти факторы оказывают незначительное влияние на характеристики горючести.

Скорости горения и распространения пламени различных легковоспламеняющихся жидкостей несколько отличаются друг от друга. Скорость выгорания бензина составляет 15,2 — 30,5 см, керосина — 12,7 — 20,3 см толщины слоя в час. Например, слой бензина толщиной 1,27 см выгорит через 2,5 — 5 мин.

Продукты сгорания. При сгорании легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, кроме обычных продуктов сгорания, образуются некоторые специфические, свойственные именно этим жидкостям продукты сгорания. Жидкие углеводороды горят обычно оранжевым пламенем и выделяют густые облака черного дыма. Спирты горят чистым голубым пламенем, выделяя небольшое количество дыма. Горение некоторых терпенов и эфиров сопровождается бурным кипением на поверхности жидкости, тушение их представляет значительную трудность. При горении нефтепродуктов, жиров, масел и многих других веществ образуется акролеин — сильно раздражающий токсичный газ.

Обычное местонахождение на судне. Легковоспламеняющиеся и горючие жидкости всех типов перевозятся танкерами в качестве наливного груза, а также в переносных емкостях, в том числе с размещением их в контейнерах.

На каждом судне имеется большое количество горючих жидкостей в виде мазута и дизельного топлива, которые используются для обеспечения движения судна и выработки электроэнергии. Мазут и дизельное топливо становятся особенно опасными, если перед подачей к форсункам производится их подогрев. При наличии в трубопроводах трещин эти жидкости вытекают и оказываются под воздействием источников воспламенения. Значительное растекание этих жидкостей приводит к очень сильному пожару.

К числу других мест, где имеются легковоспламеняющиеся жидкости, относятся камбузы, различные мастерские и помещения, в которых используются или хранятся смазочные масла. В машинном отделении мазут и дизельное топливо в виде остатков и пленок могут находиться на оборудовании и под ним.

Тушение. При возникновении пожара следует быстро перекрыть источник легковоспламеняю-щейся или горючей жидкости. Тем самым будет приостановлено поступление горючего вещества к огню, а люди, занятые борьбой с огнем, смогут воспользоваться одним из нижеперечисленных способов тушения пожара. Для этой цели используют слой пены, закрывающий горящую жидкость и препятствующий поступлению кислорода к огню. Кроме того, к районам, где происходит горение, может подаваться пар или углекислый газ. Посредством отключения вентиляции можно уменьшить поступление кислорода к пожару.

Охлаждение. Необходимо охлаждать емкости и районы, находящиеся под воздействием пожара, с помощью распыленной или компактной струи воды из водопожарной магистрали.

Замедление распространения пламени. Для этого на поверхность горения нужно подавать огнетушащий порошок.

В связи с тем, что одинаковых пожаров не бывает, трудно установить единую методику их тушения. Однако при тушении пожаров, связанных с горением легковоспламеняющихся жидкостей, необходимо руководствоваться следующим.

1. При небольшом растекании горящей жидкости следует использовать порошковые или пенные огнетушители либо распыленную струю воды.

2. При значительном растекании горящей жидкости надо применять порошковые огнетушители при поддержке пожарных рукавов для подачи пены или распыленной струи. Защиту оборудования, находящегося под воздействием огня, следует осуществлять с помощью струи воды

3. При растекании горящей жидкости по поверхности воды необходимо прежде всего ограничить растекание. Если это сделать удалось, нужно создать слой пены, покрывающий огонь. Кроме того, можно пользоваться распыленной струей воды большого объема.

4. Для предотвращения выхода продуктов сгорания из смотровых и мерительных лючков необходимо использовать пену, порошок, высокоскоростную или низкоскоростную распыленную струю воды, подаваемую горизонтально поперек отверстия, пока его нельзя будет закрыть.

5. Для борьбы с пожарами в грузовых танках следует применять палубную систему пенотушения и (или) систему углекислотного тушения или систему паротушения, если они имеются. Для тяжелых масел можно использовать водяной туман.

6. Для тушения пожара на камбузе надо употреблять углекислотные или порошковые огнетушители.

7. Если горит оборудование, работающее на жидком топливе, необходимо применять пену или распыленную воду.

Краски и лаки. Хранение и использование большинства красок, лаков и эмалей, кроме тех, которые имеют водяную основу, связано с высокой пожарной опасностью. Масла, содержащиеся в масляных красках, сами по себе не являются легковоспламеняющимися жидкостями (льняное масло, например, имеет температуру вспышки выше 204°С). Но в состав красок обычно входят воспламеняющиеся растворители, температура вспышки которых может составлять всего 32°С. Все остальные компоненты многих красок также являются горючими. То же относится к эмалям и масляным лакам.

Даже после высыхания большинство красок и лаков продолжают оставаться горючими, хотя воспламеняемость их значительно снижается при испарении растворителей. Воспламеняемость сухой краски фактически зависит от воспламеняемости ее основы.

Характеристики горючести и продукты сгорания. Жидкая краска горит очень интенсивно, при этом выделяется много густого черного дыма. Горящая краска может растекаться, так что пожар, связанный с горением красок, напоминает горение масел. В связи с образованием плотного дыма и выделением токсичных паров при тушении горящей краски в закрытом помещении следует пользоваться дыхательными аппаратами.

Пожары красок часто сопровождаются взрывами. Поскольку краски обычно хранятся в плотно закрытых банках или барабанах вместимостью до 150 — 190 л, пожар в районе их хранения может легко вызвать нагревание барабанов, в результате чего эти емкости способны разорваться. Краски, содержащиеся в барабанах, мгновенно воспламеняются и при воздействии воздуха взрываются.

Обычное местонахождение на судне. Краски, лаки и эмали хранятся в малярных, расположенных в носовой или кормовой части судна под главной палубой. Малярные должны быть изготовлены из стали или полностью обшиты металлом. Эти помещения могут обслуживаться стационарной системой углекислого тушения или другой одобренной системой.

Тушение. Поскольку жидкие краски содержат растворители с низкой температурой вспышки, для тушения горящих красок вода непригодна. Для тушения пожара, связанного с горением большого количества краски, необходимо применять пену. Воду можно использовать, чтобы охладить окружающие поверхности. При возгорании небольших количеств краски или лака можно употреблять углекислотные или порошковые огнетушители. Для тушения сухой краски можно пользоваться водой.

Воспламеняющиеся газы. В газах молекулы не связаны друг с другом, а находятся в свободном движении. Вследствие этого газообразное вещество не имеет собственной формы, а принимает форму той емкости, в которую оно заключено. Большинстве- твердых веществ и жидкостей, если температура их достаточно повысится, может быть превращено в газ. Этот термин «газ» означает газообразное состояние вещества в условиях так называемых нормальных температур (21°С) и давления (101,4 кПа).

Любой газ, который горит при нормальном содержании кислорода в воздухе; называется воспламеняющимся газом. Как и другие газы и пары, воспламеняющиеся газы горят только тогда, когда их концентрация в воздухе находится в пределах диапазона горючести и смесь подогревается до температуры воспламенения. Как правило, воспламеняющиеся газы хранят и перевозят на судах в одном из следующих трех состояний: сжатом, сжиженном и криогенном. Сжатый газ — это газ, который при нормальной температуре полностью находится в газообразном состоянии в емкости под давлением. Сжиженный газ — это газ, который при нормальных температурах частично находится в жидком, а частично в газообразном состоянии в емкости под давлением. Криогенный газ — это газ, который сжижен в емкости при температуре значительно ниже нормальной при низких и средних давлениях.

Основные опасности. Опасности, которые представляет газ, находящийся в емкости, отличаются от тех, которые возникают при выходе его из емкости. Рассмотрим каждую из них в отдельности, хотя они могут существовать одновременно.

Опасности ограниченного объема. При нагревании газа в ограниченном объеме его давление возрастает. При наличии большого количества теплоты давление может повыситься настолько, что станет причиной утечки газа или разрыва емкости. Кроме того, при соприкосновении с огнем может произойти уменьшение прочности материала емкости, что также способствует ее разрыву.

Для предотвращения взрывов сжатых газов на танках и баллонах устанавливают предохранительные клапаны и плавкие вставки. При расширении в емкости газ вызывает открывание предохранительного клапана, в результате чего снижается внутреннее давление. Нагруженное пружиной устройство вновь закроет клапан, когда давление снизится до безопасного уровня. Может использоваться также вставка из плавящегося металла, которая при определенной температуре будет расплавляться. Вставка заглушает отверстие, обычно находящееся в верхней части корпуса емкости. Теплота, образующаяся при пожаре, угрожает емкости, содержащей сжатый газ, вызывает расплавление вставки и дает возможность газу выходить через отверстие, тем самым предупреждая образование в ней давления, которое приводит к взрыву. Но поскольку такое отверстие нельзя закрыть, газ будет выходить до тех пор, пока емкость не окажется пустой.

Взрыв может произойти при отсутствии предохранительных устройств или в случае, если они не сработают. Причиной взрыва также может быть быстрое повышение давления в емкости, когда предохранительный клапан не в состоянии обеспечить снижение давления с такой скоростью, которая предотвратила бы создание давления, способного вызвать взрыв. Танки и баллоны могут, кроме того, взрываться при снижении их прочности в результате соприкосновения пламени с их поверхностью. Воздействие пламени на стенки емкости, находящиеся выше уровня жидкости, опаснее, чем соприкосновение с той поверхностью, которая контактирует с жидкостью. В первом случае теплота, излучаемая пламенем, поглощается самим металлом. Во втором случае большая часть теплоты поглощается жидкостью, но при этом также создается опасное положение, так как поглощение теплоты жидкостью может вызвать опасное, хотя и не столь быстрое повышение давления. Орошение поверхности … Продолжение »

chiefengineer91.narod.ru