Потребности, их характеристика и классификация

В качестве основных компонентов мотивационной сферы личности выступают следующие основные психологические образования и структуры: потребности, влечения, установки, собственно мотивы, интересы, идеалы, намерения, социальные нормы и роли, стереотипы и др (16).

Потребность — это элементарное проявление интенциональной природы психики, благодаря которому живой организм побуждается к осуществлению определенных, качественно специфичных форм деятельности, необходимых для сохранения и развития индивида и рода. Другой вариант определения: первичный уровень активности живых существ, основная движущая сила их развития, динамическое образование, организующие и направляющие познавательные процессы и поведение.

Потребность (Леонтьев) – это исходная форма активности живых организмов. Объективное состояние живого организма. Это состояние объективной нужды организма в чем-то, что лежит вне его и составляет необходимое условие его нормального функционирования

Потребность всегда связана с наличие человека чувства удовлетворенности или неудовлетворенности.

Согласно Х.Хекхаузену, потребность может пониматься как некая гипотетическая переменная, которая, в зависимости от обстоятельств, проявляется то в виде мотива, то в виде личностной черты. В последнем случае потребности стабильны и становятся качествами характера (14).

Количество и качество потребностей, которые имеют живые существа, зависит от уровня их организации, от образа и условий жизни, от места, занимаемого соответствующим организмом на эволюционной лестнице. Меньше всего потребностей у растений, которые имеют нужду только в определенных биохимических и физических условиях существования. Больше всего разнообразных потребностей у человека, который кроме физических и органических потребностей обладает еще и духовными, социальными. Социальные потребности выражаются в стремлении человека жить в обществе, взаимодействовать с другими людьми.

Основные характеристики человеческих потребностей

Дополнительной, но весьма существенной характеристикой, особенно когда речь идет о личности, является предметное содержание потребности, т. е. совокупность тех объектов материальной и духовной культуры, с помощью которых данная потребность может быть удовлетворена (2).

Анализ потребностей следует начинать с их органических форм.

Исходной биологической формой потребности является нужда. В организме периодически возникают определенные состояния напряженности; они связаны с нехваткой веществ (предметов), необходимых для поддержания жизнедеятельности. Такие состояния объективной нужды организма в чем-то, что лежит за его пределами и составляет необходимое условие нормального функционирования, принято называть биологическими потребностями. На восполнение нужды направлены

Для человека характерно, что даже те его потребности, которые связаны с задачами физического существования, способны существенно видоизменяться в зависимости от общественных условий жизнедеятельности (14).

Одним из основных источников активности личности являются потребности. Потребность выражает зависимость личности от конкретных условий существования. Специфика человеческих потребностей определяется социальной природой деятельности человека, прежде всего трудом (16).

Потребности могут приобретать разную форму, осознаваться человеком с разной степенью отчетливости.

Влечение – это побуждение к деятельности, представляющее собой недифференцированную, недостаточно осознанную потребность.

Установка – это неосознавамое человеком состояние готовности к конкретной форме активности. Это может быть и готовность к какой-либо деятельности, к поведению, и к пониманию, и к интерпретации чего-либо. Установка, если она проявляется в интерпретации каких-либо событий, явлений, фактов, может принимать форму предубеждений или стереотипов.

Если потребности осознаются, то они приобретают форму мотивов.

Мотив – это осознаваемые потребности личности, побуждающие ее поступать, вести себя в соответствии со своими взглядами, знаниями, принципами. Вся совокупность убеждений объединяется в мировоззрение. Если человек не только осознает в принципе, как надо себя вести (убеждение), но и знает конкретные способы поведения, определяемые целями такого поведения, то говорят о мотивах поведения в узком смысле.

А.Н.Леонтьев определял потребность двояко:

Определение ПОТРЕБНОСТИ | расшифровка |

1) как «внутреннее условие», как одну из обязательных предпосылок деятельности, которая, однако, не способна вызвать направленную деятельность, а вызывает — как «нужда» — лишь ориентировочно-исследовательскую деятельность, направленную на поиск предмета, способного избавить субъекта от состояния нужды. | «виртуальная потребность», потребность «в себе», «потребностном состоянии», просто «нужде» |

2) как то, что направляет и регулирует конкретную деятельность субъекта в предметной среде после встречи его с предметом. | «актуальная потребность» (потребность в чем-то конкретном) |

studfiles.net

Потребности как предпосылка производства. Классификация потребностей и их основные характеристики. Закон возвышения потребностей. Экономические интересы и их классификация.

Основным мотивом действий каждого субъекта является нужда. Нужда должна быть удовлетворена. Нужда человека в совершенном мире проявляется через потребности. Потребности – это желания людей потребить благо, приносящее наибольшее удовлетворение; это состояние субъекта, выраженное в его неудовлетворенности, которую он стремиться преодолеть или в состоянии удовлетворенности которое он стремится продлить.

В экономическом мире потребности людей принимают вид необходимости в производстве конкретных благ, товаров и услуг. Потребности имеют ряд классификаций:

Личные (одежда, обувь, пища)

Классовые

Общественные (здравоохранение, национальная безопасность)

Первичные (питание, одежда, проживание)

Вторичные (занятие)

Классификация потребностей определяет форму существования любого субъекта.

Возвышения потребностей закон развития общества, выражающий рост и совершенствование его потребностей с развитием производительных сил и культуры. В ходе развития общества растут и видоизменяются потребности его членов. Некоторые потребности исчезают, возникают новые, в результате чего круг потребностей расширяется. Одновременно происходят качественные изменения в самой структуре потребностей. Возрастает доля интеллектуальных и социальных потребностей, физические потребности всё более «облагораживаются» в том смысле, что в их возникновении и в определении способа их удовлетворения всё большую роль играют социально-культурные факторы

Экономический интерес представляет собой целенаправленное отражение отношений каждого отдельного человека, возникающих в процессе хозяйственной деятельности и проявляющихся только внешне Имеется классификация интересов и по экономическим субъектам

1) индивидуальные, выражающие интересы отдельного индивида;

2) семейные интересы;

3) интересы фирмы, предприятия, организации;

4) интересы отрасли и региона;

5) общественные интересы, т. е. государственные;

6) коллективные и др..

Ресурсы (факторы) производства. Классификация и характеристика ресурсов.

Экономические ресурсы — это природные, людские и произведенные человеком ресурсы, которые используются для производства товаров и услуг. Все экономические ресурсы можно разделить на материальные ресурсы (земля, капитал) и людские ресурсы (труд и предпринимательская способность). Материальные экономические ресурсы:

Земля — понятие, включающее в себя собственно землю, недра, водные, лесные и др. ресурсы.

Капитал – экономический ресурс, выраженный в денежной форме, или в средствах производства (денежный и реальный капитал).

Людские экономические ресурсы

Труд – люди с их способностью производить товары и услуги.

Предпринимательская способность – способность людей к организации производства товаров и услуг.

Некоторые ученые включают в набор экономических ресурсов так же научно-технический прогресс и информацию. Индивид, как и общество в целом, живет в мире ограниченных возможностей. Ограничены физические и интеллектуальные способности человека, имеющиеся в его распоряжении средства производства, информация и даже время, которым он располагает для удовлетворения своих потребностей. С проблемой ограниченности ресурсов сталкиваются также фирмы и общество в целом. Различают абсолютную и относительную ограниченность ресурсов. Под абсолютной понимают недостаточность производственных ресурсов для одновременного удовлетворения всех потребностей всех членов общества. Относительная ограниченность предполагает наличие определенных ресурсов для удовлетворения каких-нибудь выбранных потребностей.

studfiles.net

сущность, классификация, основные характеристики. Потребности и экономические интересы

Экономическая деятельность людей направлена на удовлетворение потребностей, которое выступает ее исходным пунктом и конечным результатом. Необходимость в постоянном удовлетворении потребностей характеризует общество в целом и каждого отдельного его члена. Процесс возникновения и формирования потребностей является предметом изучения многих социальных наук (философии, психологии, правоведения и др.). Ведь потребности, которые человек ощущает и проявляет, вызываются физиологическими, социологическими, психологическими и моральными факторами.

Потребность определяется как ощущение нужды и недостатка в чем-либо, необходимом для поддержания жизнедеятельности человека, социальной группы и общества в целом. Потребности субъектов многообразны, что объясняет многочисленность их классификаций, основывающихся на различных критериях. Широко известно разделение потребностей на первичные (врожденные) и вторичные (приобретенные), а также по таким признакам, как сфера деятельности, объект потребностей (материальные и духовные), функциональная роль в общественной жизнедеятельности (доминирующие и второстепенные, устойчивые и ситуативные).

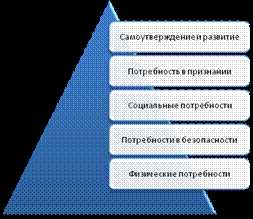

Наибольшее распространение в современной экономической теории получила теория американского ученого А. Маслоу, согласно которой виды потребностей располагаются в восходящем порядке (рис. 2.1), начиная с физиологических (голод, жажда, необходимость в сне и т.д.) и далее — в безопасности (направлены на обеспечение потребностей в будущем), социальных связях (проистекают из общественных контактов), признании, уважении со стороны других (направлены на самоутверждение), самоактуализации и развитии (направлены на самореализацию).

2 Экономическая теория

Различные виды потребностей взаимодействуют друг с другом, и до тех пор, пока основные потребности в достаточной мере не удовлетворены, они определяют желания человека. Первые две группы потребностей — низшего порядка, последние две — высшего. Только удовлетворив основные потребности, человек переключается на удовлетворение качественно иных нужд. Вначале его заботит безопасность. Почувствовав себя защищенным, он устремляется к социальным контактам, в рамках которых ищет признания и самоутверждения, а добившись цели, испытывает необходимость в самореализации.

Приведенное описание действия схемы по А. Маслоу раскрывает такую существенную характеристику потребностей, как иерархичность. Иерархия удовлетворенности существует и в рамках одного вида потребностей. Например, при острой потребности в пище человеку почти безразлично, какими продуктами утолять голод. Однако в период избыточного удовлетворения физиологической потребности в еде у него возникает стремление к более качественной форме утоления своего желания.

Объективный характер оправданности конкретной потребности исследован Дж.К. Гэлбрейтом в книге «Общество изобилия». Со всем сочувствием автор относится к исключительно неотложным потребностям. Однако оправданность конкретной потребности может быть определена в соответствии с господствующей в обществе системой ценностей. С позиции общественных ценностей некоторые человеческие потребности не могут быть отнесены к оправданным.

Вместе с тем потребности субъективны, так как только человек может знать, испытывает ли он какую-либо потребность и в какой мере эта потребность существует. Потребности меняются в зависимости от индивида. Содержание потребностей не ограничивается субъективной направленностью. Объективность их обусловлена взаимодействием субъекта и условий его деятельности. Поэтому потребности имеют предметную направленность. Кроме вышеназванных характеристик потребностям присущи воспроизводимость, динамичность, изменчивость, развитие в соответствии с общесоциальными условиями. Осознание потребностей предопределяет мотивы поведения.

Классическая политическая экономия рассматривала потребности как импульс развития производства и конечную цель стадии потребления. Маржинализм впервые определил исходным пунктом экономического анализа потребности человека и законы их насыщения. Экономический анализ основывается на предпосылке возможности индивида вырабатывать степени предпочтения, определяемые мотивами и побудительными причинами. Маржинальная теория воссоздает картину хозяйственной деятельности, основываясь на изучении и взаимном сопоставлении степеней предпочтения каждого хозяйствующего субъекта. Испытывая потребности, экономические субъекты стремятся улучшить свое экономическое положение и с этой целью участвуют в хозяйственной деятельности, обмене благами и услугами. Экономический анализ потребностей основывается на законе убывающей интенсивности, или законе насыщения потребностей. Испытывая одновременно ряд потребностей, индивид с наибольшей интенсивностью желает использовать первую часть блага, но с последующим потреблением других частей этого блага интенсивность его желания убывает. Процесс потребления блага продолжается до тех пор, пока не достигается точка насыщения.

ШВ 1854 г. Г. Госсен сформулировал два закона потребностей. Закон продолжительности: когда какое-либо удовольствие испы-тывается непрерывно, его интенсивность, вначале высокая, понижается до нулевого значения. Госсен измерял потребность удовольствием, поэтому действие данного закона можно проследить через насыщаемость потребностей.

Закон повторяемости: когда какое-либо приятное ощущение повторяется, степень интенсивности испытываемого удовольствия и его продолжительность с каждым разом уменьшаются. Интенсивность и продолжительность уменьшаются тем быстрее, чем быстрее происходит повторение.

Гальперин В.М., Игнатьев СМ., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2 т. СПб.: Изд-во СПб ун-та, 2000. Т. 1. С. 106—107

Для экономической теории имеет принципиальное значение безграничность человеческих потребностей’. Это означает, что совокупность потребностей каждого индивида никогда не может быть полностью удовлетворена. Состояние насыщения продолжается, как правило, ограниченное время, поскольку потребности безостановочно воспроизводятся. Полностью и навсегда удовлетворить потребности человека невозможно, их круг постоянно и непрерывно расширяется. Об этом свидетельствует тот факт, что в течение каждых десяти лет количество видов потребительских товаров и услуг увеличивается более чем в два раза при одновременном расширении объема потребления. Потребности растут в количественном, но еще в большей степени в качественном отношении. Данная закономерность, подтверждаемая многолетней историей развития человечества, раскрывает содержание закона возвышения потребностей.

ШВ 1993 г. общий объем потребления продуктов питания в Республике Беларусь составлял 2,7 млрд дол., а среднемесячное потребление — 21 дол. на человека. При этом 20 % общества потребляли 80 % продуктов питания, а оставшиеся 80 % белорусов — 20 %. Затраты на продукты питания в бюджете средней белорусской семьи составляли 20—23 %. Наполнение потребительской корзины, в соответствии с которой производились расчеты, включало 50 наименований продуктов. В третьем квартале 2004 г. среднестатистическая белорусская семья расходовала на продукты питания 126 дол., а слои выше среднего — 350 дол. По прогнозам, к концу 2005 г. эти показатели вырастут на 20—25 %. Современные статистические расчеты складывались на основе 350 наименований продуктов.

Источник: Дело. 2005. N8 2. С. 17

Термин «возвышение» не тождествен увеличению и росту, так как подчеркивает не просто линейное количественное возрастание потребностей, а в большей степени — изменение структуры потребностей, расширение их круга, внесение разнообразия, смещение приоритетов, развитие взаимозаменяемости и качественное совершенствование. Прогресс человечества, рост его культуры, накопление знаний, новые возможности экономики являются объективными факторами возвышения потребностей как закономерности человеческой цивилизации.

Возрастание и изменение потребностей создает сильный побудительный мотив для участия субъектов в хозяйственной деятельности. Следовательно, содержание потребности можно уточнить и определить как различие между идеальным и существующим состоянием, воспринимаемое достаточно отчетливо, чтобы активизировать поведение. Экономическая наука изучает формы экономического поведения индивидов, поэтому закономерности выражения потребностей составляют основу теории ценности.

Важность изучения мотивации и поведения потребителей признана во всем мире. В отдельную область исследования поведение потребителей выделилось во второй половине XX в. Глобальные перемены, которые переживали система менеджмента и экономика в целом, послужили главной причиной, побудившей развивать стратегические маркетинговые программы. Изучение мотивации и поведения потребителя является одним из факторов снижения рискованности рынка. Индивидуальная мотивация на коллективном уровне раскрывает влияние целевых установок на видоизменение способов осуществления экономической деятельности. Науки о поведении потребителей (социология, психология, маркетинг и др.) исследуют стадии процесса принятия решения, используя теоретические и практические подходы к поведению отдельного человека в процессе выбора. Под решением проблемы подразумевается вдумчивое и последовательное действие, предпринятое с целью достижения удовлетворения потребностей. На окончательный выбор субъектов влияют как внутренние мотивации (индивидуальные различия и психологические особенности), так и внешние факторы (рыночные условия и общественная социальная среда).Реальной причиной социальных действий, стоящих за непосредственными побуждениями — мотивами субъектов, является экономический интерес, он отражается в сознании людей в виде поставленных целей и побуждений воли к их достижению, является формой проявления экономических потребностей. Экономические интересы выражают хозяйственную пользу, выгоду, реализуя которые субъект хозяйствования обеспечивает самостоятельность и саморазвитие. Положение об определяющей роли экономического интереса среди мотивов человеческой деятельности впервые было выдвинуто французскими материалистами XVIII в. и представителями английской политической экономии.

ШФранцузские материалисты К. Гельвеций, П. Гольбах, Д. Дидро предприняли попытку объяснить общественную жизнь с помощью катего-‘ рии интереса. Интересы людей противопоставляются ими как божественному предопределению, так и случайным обстоятельствам исторического развития. Интерес является реальным основанием нравственности, политики, общественного строя в целом. Гельвеций утверждал, что также, как физический мир подчинен закону движения, мир духовный подчинен закону интереса. Однако индивидуальный интерес французские материалисты выводили из чувственной природы человека, которая, по их мнению, оставалась неизменной. Отсюда известный тезис Гельвеция о том, что голод и любовь правят миром. Социальный интерес рассматривался ими как простая сумма индивидуальных интересов.

Идею о преобладании общественных интересов над индивидуальными выдвинули марксисты. В основе общественных явлений лежат производственные отношения людей, отражающие интересы определенных классов. Экономический интерес является наиболее глубокой причиной общественного движения и классовой борьбы. Ф. Энгельс писал, что борьба между крупными землевладельцами и буржуазией, так же как и борьба между буржуазией и пролетариатом, велась прежде всего ради экономических интересов, для осуществления которых политическая власть должна была служить лишь средством.

Многообразие субъектов хозяйствования определяет многообразие экономических интересов. Классификация последних подчиняется ряду критериев. На основе выявления носителя интересов различают интересы общественные, коллективные и личные, национальные и интернациональные, региональные и ведомственные, групповые и семейные, классовые и различных социальных групп (молодежи, пенсионеров и т.д.). В особые разряды выделяют интересы текущие и перспективные, рациональные и нерациональные, подлинные и ложно понятые, финансовые, трудовые и т.д. Все эти виды существуют в единстве, но между ними не исключены противоречия.

Экономические интересы людей выступают движущей силой социально-экономического прогресса. В связи с этим огромное значение приобретает проблема приоритетов, ранжирования, упорядочения индивидуальных, коллективных и общественных интересов.

В условиях рыночных отношений превалируют личные (частные) интересы. Именно личная заинтересованность в получении тех или иных благ, улучшении собственного благосостояния побуждает человека к активным действиям. Обеспечивая собственное благополучие, люди тем самым создают условия для улучшения благосостояния коллектива, социальных групп и общества в целом, поскольку коллективы, группы и общество состоят из индивидов. Улучшение социального положения каждого объективно обусловливает продвижение к благополучию всех.

Важное значение имеют и групповые интересы, например интересы работающих на предприятии. Наращивание выпуска продукции, постоянное повышение ее качества, потребительских свойств в соответствии с запросами покупателей и снижение затрат ведут к процветанию фирмы. Получение прибыли зависит не только от предпринимательских способностей собственника, менеджера и управленческого аппарата, но и от того, в какой степени сами наемные работники заинтересованы в достижении поставленных фирмой целей, насколько адекватно будут вознаграждены их трудовые усилия, творческий подход к выполнению порученного дела. То, как предприниматель заботится об условиях труда и быта своих кадров, повышении их квалификации, влияет на рост трудовой активности наемных работников.

В настоящее время во всех западных странах особое внимание обращается на формирование благоприятного микроклимата в трудовых коллективах. Очевидно, развивая индивидуальный экономический интерес в каждом работнике, необходимо сочетать его с коллективными интересами, интересами фирмы, предприятия, национальной экономики в целом.

Решение крупных социальных, экономических, экологических проблем под силу только обществу в целом, государству как выразителю общественных интересов. Речь идет о защите окружающей среды, развитии образования, науки, культуры, здравоохранения, укреплении обороноспособности и т.д. Чем больше вырастут доходы отдельных работников, отдельных коллективов (предприятий), тем легче будет обществу решать общегосударственные экономические, социальные и экологические проблемы. Через налоговую систему общество получает средства для формирования государственного бюджета, из которого в основном и финансируются важнейшие крупномасштабные народно-хозяйственные программы развития общества.

studfiles.net

Сущность, классификация и основные характеристики потребности.

Ресурсы и факторы производства.

Экономические блага и их роль.

Проблема выбора в экономике. Кривая производственных возможностей.

Альтернативные издержки производства.

Производство и экономический рост. Понятие эффективности.

Первый вопрос.

Потребность – нужда, необходимость чего-либо, ощущение недостатка чего-либо. Является основополагающей первичной категорией экономической теории.

Условно потребность классифицируют на первичные и вторичные потребности:

1. Первичные потребности – биологические и физические (врождённые) потребности.

2. Вторичные потребности – социальные потребности, присущие только человеку (приобретённые).

Потребности также можно разделить на материальные и духовные.

Наиболее популярной классификацией потребностей считается пирамида Маслоу. Общий вид пирамиды:

Рисунок 1

Из пирамиды Маслоу можно сформулировать основные признаки потребностей:

1. Иерархичность – удовлетворение потребностей последовательно. Невозможно удовлетворить высшую потребность, не удовлетворив низшую.

2. Оправданность – не всякая потребность может быть оправдана с точки зрения сложившихся в обществе ценностей (религия, культура, законодательство).

3. Субъективность – определяется тем, что только конкретный человек может знать о наличии какой-либо потребности для себя.

4. Предметность – потребности всегда на что-то направлены, то есть всегда есть объект потребности.

Удовлетворение потребности осуществляется через процесс потребления, для которого присущи следующие законы:

1. Закон насыщения потребности. По мере потребления блага потребность в нём сокращается, то есть снижается интенсивность желание потребления.

2. Закон возмещения потребностей. С развитием общества количество потребностей всегда возрастает. Понятие возвышения здесь не означает простой количественный рост потребности, а скорее говорит об изменении их структуры и качества.

Второй вопрос.

Все ресурсы, нужные для производства в целях удовлетворения потребностей принято делить на четыре основные группы:

1. Естественные (природные) – представляют собой всё то, что создала природа (воздух, вода, земля, ископаемые, Солнце).

2. Человеческие – связаны с демографической ситуацией, то есть наличием рабочей силы.

3. Материальные (созданные человеком) – всё то, что создано в процессе производственной деятельности человека, то есть посредством обработки естественных ресурсов и вовлечения финансовых ресурсов. Материальные ресурсы, в свою очередь, делятся на:

a. Средства производства – то, с помощью чего производится.

b. Продукты производства – то, что производится.

4. Финансовые – инвестиции и капиталовложения производства с целью его расширения (денежные средства).

5. Время – особый экономический ресурс. Невоспроизводимый и неисчерпаемый ресурс. Время всегда ограничивает принятие решений в любой хозяйственной деятельности. Время очень ограниченный ресурс.

Факторы производства – ресурсы, вовлечённые в производство. Есть четыре основных фактора производства:

1) Труд – целенаправленная деятельность человека, требующая следующих усилий:

a) Физических.

b) Умственных.

c) Волевых – ограничитель лень.

2) Земля – все те естественные ресурсы, которые используются в процессе производства. Причём под «землёй» понимается не только земля, как таковая, но и всё, что в неё и над ней.

3) Капитал – все ресурсы, вовлечённые в производство и увеличивающие производительность труда. Разделяют:

a) Материально-вещественный капитал (здания, сооружения, сырьё, материалы, оборудование). В данной группе капитала есть основной и оборотный капитал:

· Основной капитал – средства производства, участвующие в нескольких производственных циклах и переносящие свою стоимость на созданный продукт по частям путём амортизационных отчислений.

Амортизация – отчисления на восстановление потреблённого капитала.

· Оборотный капитал (сырьё, материалы) — используется в течение одного производственного цикла и переносит свою стоимость полностью на стоимость произведённого продукта.

Амортизация на оборотный капитал не начисляется.

b) Финансовый капитал– инвестиции по всем источникам, направленные в производство.

c) Отдельной категорией выделяют человеческий капитал. Это накопленные знания и опыт, которые воспроизводятся, то есть восполняются в течение жизни человека.

Человеческий капитал шире, нежели категория труд, так как представляет собой врожденные и приобретённые способности человека.

Для воспроизводства человеческого капитала нужны определённые условия:

· Воспитание

· Социальное развитие

· Образование

· Трудовая деятельность

4) Предпринимательские способности – заключаются в умении организовывать производство, соединять и комбинировать факторы производства, в результате чего появляется новый вид деятельности – предпринимательство. Главная цель предпринимательства – скомбинировать факторы производства таким образом, чтобы они принесли наибольший результат. Это возможно благодаря взаимозаменяемости ресурсов.

Предпринимательство как особый вид деятельности приносит особый доход – прибыль. Прибыль есть величина неопределённая, исходя из чего предпринимательство предполагает определённый риск.

Капитал приносит процент (плата за использованный капитал).

Земля приносит ренту (арендная плата).

Труд приносит зарплату.

Предпринимательские способности приносят прибыль.

Третий вопрос.

Все материальные и нематериальные предметы, которые служат для удовлетворения личных потребностей, называются благами. Все блага являются ограниченными, что делает их экономическими, то есть покупающимися и продающимися. Ограниченность благ связана с естественными причинами (редкость в природе), с юридическими ограничениями (закон об обороте наркотических средств), с религиозными ограничениями.

Свойство благ удовлетворять потребность, называется полезностью.

Полезность – субъективная категория, выражающая степень удовлетворения потребности. В экономической теории на основании полезности разработана теория спроса и предложения.

Экономические блага можно разделить на две группы:

1) Потребительские товары и услуги, которые непосредственно удовлетворяют потребности.

2) Производственные товары и услуги, которые необходимы для производства потребительских товаров и услуг.

Экономические блага могут иметь и нематериальную форму. В данном случае речь идёт о работе или услуге.

Работа – трудовая деятельность людей, которая предполагает наличие какого-либо результата в виде нового продукта.

Услуга – вид деятельности, результатом которой становится изменение качества и полезных свойств уже созданных продуктов.

Все экономические блага помимо полезности обладают двумя основными свойствами:

1. Конкурентность в потреблении – это значит, что потребление единицы одного блага сокращает количество этого же блага, доступного другим субъектам.

2. Исключаемость блага, то есть доступ к потреблению благ может быть исключён для субъектов, которые за него (благо) не платят.

Блага, которые являются не исключаемыми и неконкурентными, называются общественными. Эти блага доступны каждому человеку вне зависимости от того, платить он за них или нет (уличное освещение).

В настоящее время наблюдается тенденция бесплатного потребления общественных благ. Это явление получило название «проблема безбилетника».

Четвёртый вопрос.

В результате взаимодействия экономических субъектов возникает необходимость координации их деятельности. Механизм координации основан на проблеме выбора и определяется тремя основными вопросами экономики:

Что производить?

Как производить?

Похожие статьи:

poznayka.org

сущность, классификация, основные характеристики. Потребности и экономические интересы

Экономическая деятельность людей направлена на удовлетворение потребностей, которое выступает ее исходным пунктом и конечным результатом. Необходимость в постоянном удовлетворении потребностей характеризует общество в целом и каждого отдельного его члена. Процесс возникновения и формирования потребностей является предметом изучения многих социальных наук (философии, психологии, правоведения и др.). Ведь потребности, которые человек ощущает и проявляет, вызываются физиологическими, социологическими, психологическими и моральными факторами.

Потребность определяется как ощущение нужды и недостатка в чем-либо, необходимом для поддержания жизнедеятельности человека, социальной группы и общества в целом. Потребности субъектов многообразны, что объясняет многочисленность их классификаций, основывающихся на различных критериях. Широко известно разделение потребностей на первичные (врожденные) и вторичные (приобретенные), а также по таким признакам, как сфера деятельности, объект потребностей (материальные и духовные), функциональная роль в общественной жизнедеятельности (доминирующие и второстепенные, устойчивые и ситуативные).

Наибольшее распространение в современной экономической теории получила теория американского ученого А. Маслоу, согласно которой виды потребностей располагаются в восходящем порядке (рис. 2.1), начиная с физиологических (голод, жажда, необходимость в сне и т.д.) и далее — в безопасности (направлены на обеспечение потребностей в будущем), социальных связях (проистекают из общественных контактов), признании, уважении со стороны других (направлены на самоутверждение), самоактуализации и развитии (направлены на самореализацию).

2 Экономическая теория

Различные виды потребностей взаимодействуют друг с другом, и до тех пор, пока основные потребности в достаточной мере не удовлетворены, они определяют желания человека. Первые две группы потребностей — низшего порядка, последние две — высшего. Только удовлетворив основные потребности, человек переключается на удовлетворение качественно иных нужд. Вначале его заботит безопасность. Почувствовав себя защищенным, он устремляется к социальным контактам, в рамках которых ищет признания и самоутверждения, а добившись цели, испытывает необходимость в самореализации.

Приведенное описание действия схемы по А. Маслоу раскрывает такую существенную характеристику потребностей, как иерархичность. Иерархия удовлетворенности существует и в рамках одного вида потребностей. Например, при острой потребности в пище человеку почти безразлично, какими продуктами утолять голод. Однако в период избыточного удовлетворения физиологической потребности в еде у него возникает стремление к более качественной форме утоления своего желания.

Объективный характер оправданности конкретной потребности исследован Дж.К. Гэлбрейтом в книге «Общество изобилия». Со всем сочувствием автор относится к исключительно неотложным потребностям. Однако оправданность конкретной потребности может быть определена в соответствии с господствующей в обществе системой ценностей. С позиции общественных ценностей некоторые человеческие потребности не могут быть отнесены к оправданным.

Вместе с тем потребности субъективны, так как только человек может знать, испытывает ли он какую-либо потребность и в какой мере эта потребность существует. Потребности меняются в зависимости от индивида. Содержание потребностей не ограничивается субъективной направленностью. Объективность их обусловлена взаимодействием субъекта и условий его деятельности. Поэтому потребности имеют предметную направленность. Кроме вышеназванных характеристик потребностям присущи воспроизводимость, динамичность, изменчивость, развитие в соответствии с общесоциальными условиями. Осознание потребностей предопределяет мотивы поведения.

Классическая политическая экономия рассматривала потребности как импульс развития производства и конечную цель стадии потребления. Маржинализм впервые определил исходным пунктом экономического анализа потребности человека и законы их насыщения. Экономический анализ основывается на предпосылке возможности индивида вырабатывать степени предпочтения, определяемые мотивами и побудительными причинами. Маржинальная теория воссоздает картину хозяйственной деятельности, основываясь на изучении и взаимном сопоставлении степеней предпочтения каждого хозяйствующего субъекта. Испытывая потребности, экономические субъекты стремятся улучшить свое экономическое положение и с этой целью участвуют в хозяйственной деятельности, обмене благами и услугами. Экономический анализ потребностей основывается на законе убывающей интенсивности, или законе насыщения потребностей. Испытывая одновременно ряд потребностей, индивид с наибольшей интенсивностью желает использовать первую часть блага, но с последующим потреблением других частей этого блага интенсивность его желания убывает. Процесс потребления блага продолжается до тех пор, пока не достигается точка насыщения.

ШВ 1854 г. Г. Госсен сформулировал два закона потребностей. Закон продолжительности: когда какое-либо удовольствие испы-тывается непрерывно, его интенсивность, вначале высокая, понижается до нулевого значения. Госсен измерял потребность удовольствием, поэтому действие данного закона можно проследить через насыщаемость потребностей.

Закон повторяемости: когда какое-либо приятное ощущение повторяется, степень интенсивности испытываемого удовольствия и его продолжительность с каждым разом уменьшаются. Интенсивность и продолжительность уменьшаются тем быстрее, чем быстрее происходит повторение.

Гальперин В.М., Игнатьев СМ., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2 т. СПб.: Изд-во СПб ун-та, 2000. Т. 1. С. 106—107

Для экономической теории имеет принципиальное значение безграничность человеческих потребностей’. Это означает, что совокупность потребностей каждого индивида никогда не может быть полностью удовлетворена. Состояние насыщения продолжается, как правило, ограниченное время, поскольку потребности безостановочно воспроизводятся. Полностью и навсегда удовлетворить потребности человека невозможно, их круг постоянно и непрерывно расширяется. Об этом свидетельствует тот факт, что в течение каждых десяти лет количество видов потребительских товаров и услуг увеличивается более чем в два раза при одновременном расширении объема потребления. Потребности растут в количественном, но еще в большей степени в качественном отношении. Данная закономерность, подтверждаемая многолетней историей развития человечества, раскрывает содержание закона возвышения потребностей.

ШВ 1993 г. общий объем потребления продуктов питания в Республике Беларусь составлял 2,7 млрд дол., а среднемесячное потребление — 21 дол. на человека. При этом 20 % общества потребляли 80 % продуктов питания, а оставшиеся 80 % белорусов — 20 %. Затраты на продукты питания в бюджете средней белорусской семьи составляли 20—23 %. Наполнение потребительской корзины, в соответствии с которой производились расчеты, включало 50 наименований продуктов. В третьем квартале 2004 г. среднестатистическая белорусская семья расходовала на продукты питания 126 дол., а слои выше среднего — 350 дол. По прогнозам, к концу 2005 г. эти показатели вырастут на 20—25 %. Современные статистические расчеты складывались на основе 350 наименований продуктов.

Источник: Дело. 2005. N8 2. С. 17

Термин «возвышение» не тождествен увеличению и росту, так как подчеркивает не просто линейное количественное возрастание потребностей, а в большей степени — изменение структуры потребностей, расширение их круга, внесение разнообразия, смещение приоритетов, развитие взаимозаменяемости и качественное совершенствование. Прогресс человечества, рост его культуры, накопление знаний, новые возможности экономики являются объективными факторами возвышения потребностей как закономерности человеческой цивилизации.

Возрастание и изменение потребностей создает сильный побудительный мотив для участия субъектов в хозяйственной деятельности. Следовательно, содержание потребности можно уточнить и определить как различие между идеальным и существующим состоянием, воспринимаемое достаточно отчетливо, чтобы активизировать поведение. Экономическая наука изучает формы экономического поведения индивидов, поэтому закономерности выражения потребностей составляют основу теории ценности.

Важность изучения мотивации и поведения потребителей признана во всем мире. В отдельную область исследования поведение потребителей выделилось во второй половине XX в. Глобальные перемены, которые переживали система менеджмента и экономика в целом, послужили главной причиной, побудившей развивать стратегические маркетинговые программы. Изучение мотивации и поведения потребителя является одним из факторов снижения рискованности рынка. Индивидуальная мотивация на коллективном уровне раскрывает влияние целевых установок на видоизменение способов осуществления экономической деятельности. Науки о поведении потребителей (социология, психология, маркетинг и др.) исследуют стадии процесса принятия решения, используя теоретические и практические подходы к поведению отдельного человека в процессе выбора. Под решением проблемы подразумевается вдумчивое и последовательное действие, предпринятое с целью достижения удовлетворения потребностей. На окончательный выбор субъектов влияют как внутренние мотивации (индивидуальные различия и психологические особенности), так и внешние факторы (рыночные условия и общественная социальная среда).Реальной причиной социальных действий, стоящих за непосредственными побуждениями — мотивами субъектов, является экономический интерес, он отражается в сознании людей в виде поставленных целей и побуждений воли к их достижению, является формой проявления экономических потребностей. Экономические интересы выражают хозяйственную пользу, выгоду, реализуя которые субъект хозяйствования обеспечивает самостоятельность и саморазвитие. Положение об определяющей роли экономического интереса среди мотивов человеческой деятельности впервые было выдвинуто французскими материалистами XVIII в. и представителями английской политической экономии.

ШФранцузские материалисты К. Гельвеций, П. Гольбах, Д. Дидро предприняли попытку объяснить общественную жизнь с помощью катего-‘ рии интереса. Интересы людей противопоставляются ими как божественному предопределению, так и случайным обстоятельствам исторического развития. Интерес является реальным основанием нравственности, политики, общественного строя в целом. Гельвеций утверждал, что также, как физический мир подчинен закону движения, мир духовный подчинен закону интереса. Однако индивидуальный интерес французские материалисты выводили из чувственной природы человека, которая, по их мнению, оставалась неизменной. Отсюда известный тезис Гельвеция о том, что голод и любовь правят миром. Социальный интерес рассматривался ими как простая сумма индивидуальных интересов.

Идею о преобладании общественных интересов над индивидуальными выдвинули марксисты. В основе общественных явлений лежат производственные отношения людей, отражающие интересы определенных классов. Экономический интерес является наиболее глубокой причиной общественного движения и классовой борьбы. Ф. Энгельс писал, что борьба между крупными землевладельцами и буржуазией, так же как и борьба между буржуазией и пролетариатом, велась прежде всего ради экономических интересов, для осуществления которых политическая власть должна была служить лишь средством.

Многообразие субъектов хозяйствования определяет многообразие экономических интересов. Классификация последних подчиняется ряду критериев. На основе выявления носителя интересов различают интересы общественные, коллективные и личные, национальные и интернациональные, региональные и ведомственные, групповые и семейные, классовые и различных социальных групп (молодежи, пенсионеров и т.д.). В особые разряды выделяют интересы текущие и перспективные, рациональные и нерациональные, подлинные и ложно понятые, финансовые, трудовые и т.д. Все эти виды существуют в единстве, но между ними не исключены противоречия.

Экономические интересы людей выступают движущей силой социально-экономического прогресса. В связи с этим огромное значение приобретает проблема приоритетов, ранжирования, упорядочения индивидуальных, коллективных и общественных интересов.

В условиях рыночных отношений превалируют личные (частные) интересы. Именно личная заинтересованность в получении тех или иных благ, улучшении собственного благосостояния побуждает человека к активным действиям. Обеспечивая собственное благополучие, люди тем самым создают условия для улучшения благосостояния коллектива, социальных групп и общества в целом, поскольку коллективы, группы и общество состоят из индивидов. Улучшение социального положения каждого объективно обусловливает продвижение к благополучию всех.

Важное значение имеют и групповые интересы, например интересы работающих на предприятии. Наращивание выпуска продукции, постоянное повышение ее качества, потребительских свойств в соответствии с запросами покупателей и снижение затрат ведут к процветанию фирмы. Получение прибыли зависит не только от предпринимательских способностей собственника, менеджера и управленческого аппарата, но и от того, в какой степени сами наемные работники заинтересованы в достижении поставленных фирмой целей, насколько адекватно будут вознаграждены их трудовые усилия, творческий подход к выполнению порученного дела. То, как предприниматель заботится об условиях труда и быта своих кадров, повышении их квалификации, влияет на рост трудовой активности наемных работников.

В настоящее время во всех западных странах особое внимание обращается на формирование благоприятного микроклимата в трудовых коллективах. Очевидно, развивая индивидуальный экономический интерес в каждом работнике, необходимо сочетать его с коллективными интересами, интересами фирмы, предприятия, национальной экономики в целом.

Решение крупных социальных, экономических, экологических проблем под силу только обществу в целом, государству как выразителю общественных интересов. Речь идет о защите окружающей среды, развитии образования, науки, культуры, здравоохранения, укреплении обороноспособности и т.д. Чем больше вырастут доходы отдельных работников, отдельных коллективов (предприятий), тем легче будет обществу решать общегосударственные экономические, социальные и экологические проблемы. Через налоговую систему общество получает средства для формирования государственного бюджета, из которого в основном и финансируются важнейшие крупномасштабные народно-хозяйственные программы развития общества.

studfiles.net

Классификация и основные характеристики потребностей

Потребность – нужда личности или общества в чём-либо, необходимом для поддержания жизнедеятельности или развития.

Потребность – состояние неудовлетворённости, из которого стремятся выйти, или наоборот, состояние удовлетворённости, которое стремятся продлить.

Классификация потребностей:

1) По происхождению: экономические и внеэкономические. Первые требуют производства, другие даёт природа.

2) В зависимости от роли в воспроизводстве рабочей силы: материальные, социальные и духовные.

3) По участию в воспроизводительном процессе: материальные и нематериальные.

4) В зависимости от субъекта: потребности общества, потребности социальных групп, потребности индивида.

5) По очерёдности удовлетворения: первичные и вторичные. Первичные – потребности в еде, питье, одежде и т.д., т.е. самые насущные потребности человека.

6) С точки зрения характера изменения: эластичные и неэластичные. Первичные потребности неэластичны.

7) По отношению к масштабам и структуре производства: абсолютные (перспективные) потребности, действительные потребности, подлежащие удовлетворению, фактически удовлетворяемые.

8) Рациональные (потребности в образовании, укреплении здоровья и т.д.) и нерациональные (потребность в курении, алкоголе и т.д.)

Всем потребностям присущи следующие свойства: безграничность (относительно ограниченности ресурсов) и историчность.

Так как природа не предоставляет человеку всего нужного для удовлетворения его потребностей, поэтому, чтобы существовать, жить и развиваться, ему необходимо заниматься производством.

Производство– целенаправленная деятельность людей, в процессе которой они изготавливают всё то, что служит удовлетворению их материальных и духовных потребностей.

Ресурсы и факторы производства: их классификация и характеристики

Ресурсы – потенциальные возможности производства, которые в его ходе превращаются в факторы производства.

Различают 5 групп ресурсов:

1) Природные (земля, воздух, полезные ископаемые и т.д.)

2) Материальные (все созданные человеком средства производства)

3) Трудовые (экономически активное трудоспособное население)

4) Информационные (данные, которые используются для функционирования производства и управления им на основе компьютерных технологий)

5) Финансовые (все денежные средства, которые выделяются обществом на организацию и ведение производства)

Свойства ресурсов:

1) Ограниченность (относительно безграничности потребностей). Бывает абсолютная и относительная.

2) До процесса производства ресурсы разобщены.

3) В процесс производства ресурсы попадают через ресурсные рынки.

Факторы производства – вовлечённые в производство ресурсы.

Существует два подхода к классификации факторов производства:

1) Марксистский. Существует два фактора: вещественный (предмет труда и средство труда) и личный (рабочая сила).

2) Неоклассический. Четыре фактора: труд, капитал, земля, предпринимательские способности. Можно выделить и пятый фактор – информация.

Относительно факторов производства следует подчеркнуть:

1) В производство вовлекаются одновременно все факторы производства в определённых пропорциях и сочетаниях, которые определяются технологией производства (Технология – способ обработки предметов труда с использованием различных средств труда).

2) Факторы производства, как и ресурсы, ограничены.

3) Факторы производства обладают свойством взаимозаменяемости и взаимодополняемости.

4) Включение факторов производства в производство порождает факторные доходы (от труда – заработную плату, от капитала – процент, от земли – ренту, от предпринимательских способностей – прибыль).

infopedia.su

Потребности как предпосылка производства. Классификация и основные характеристики потребностей. Закон возвышения потребностей. Экономические интересы.

Потребности представляют собой испытываемую человеком нужду в чем-либо. Потребности выступают внутренним побудительным мотивом человеческой деятельности. Они разнообразны и в зависимости от способов их удовлетворения они классифицируются по различным признакам. Выделяются наиболее значимые: биологические, материальные и социальные.

Биологические потребности – это потребности, обусловленные ритмом жизни людей как существ природы. Включают в себя потребности в пище, одежде, отдыхе, сне.

Материальные потребности — это потребности, связанные с общественно-производственной деятельностью людей и условиями их существования. Подразделяются на: а) минимальные, находящиеся в границах минимального прожиточного минимума людей, а иногда и ниже; б)нормальные, выражающие состояние среднего класса и среднего достатка для данной страны или региона; в) высокие, характеризуют состояние материальных благ той категории людей, которые находятся на верхней ступеньке иерархии общества. Между минимальными и высокими потребностями может быть очень большая разница.

Социальные потребности обусловлены общественной ролью и статусом личности в обществе, занятостью людей уровнем жизни и т.д.

За рубежом и в научной литературе популярностью пользуется иерархия потребностей Маслоу, где потребности сгруппированы в пирамиду. Начиная с основания и поднимаясь к вершине пирамиды: физиологические, безопасность, социальные, признание, развитие. На основе этой иерархии потребностей формируется закон возвышения потребностей. Он выражается в том, что по мере развития общественного производства потребности расширяются, преумножаются, совершенствуя уровень жизни людей. Одновременно потребности двигают прогрессивное развитие общественного производства, а также обеспечивают развитие культуры, здравоохранения и т.д.

Мотивы и стимулы человеческой деятельности. Мотивы и стимулы тесно связаны, но и вполне самостоятельные понятия и категории эк. науки. Мотивы означают все то, что побуждает деятельность человека, все то, ради чего эта деятельность совершается. Это активная деятельность человеческого мозга, позволяющая человеку совершать наследственно закрепленные или приобретенные опытом действия. Следовательно, мотив — это внутренняя предрасположенность человека к тому или иному действию. Мотивы могут быть унаследованными и сформированными средой обитания людей. Кроме мотивов, побуждающих людей к действию, есть еще и стимулы, которые подразделяются на: материальные, моральные, административные. Материальные тесно связаны с обеспечением человеческой деятельности, получением зарплаты, премий, вознаграждений. Моральные преследуют удовлетворение морально психологических запросов личности и проявляются в виде присвоения почетных званий, различных титулов, награждения почетными грамотами т.д. Административные выражаются посредством продвижения по служебной лестнице, объявления в приказе благодарностей, предоставления льгот, снятия наложенных взысканий. Между потребностями, мотивами и стимулами существует тесная взаимосвязь.

Экономические интересы и их классификация. В основе потребностей, мотивов и стимулов лежат экономические интересы. Экономические интересы – это экономические отношения, выражающие направленность деятельности субъектов рыночных отношений ( личностей, социальных групп населения) на удовлетворение сложившихся у них и развивающихся потребностей. Реализуя экономические интересы, хозяйствующие субъекты и личности обеспечивают собственную самостоятельность и саморазвитие в материальном и социальном аспектах. Экономические интересы подразделяются на ряд групп: личные, коллективные, общественные, общечеловеческие эк. интересы. Частные (личные) — интересы отдельных личностей, работников, индивидуальных собственников, направленные на обеспечение собственного материального благополучия и упрочения социального статуса людей. Групповые (коллективные) – обусловлены занятостью людей в трудовых коллективах, стремлением получить большую зарплату, обеспечить безопасность в труде и отдыхе. Государственные (общественные) имеют приоритетное значение к предыдущим, поскольку гарантируют безопасность личности и коллектива, обеспечивают экономический и социальный прогресс. Общепланетарные (общечеловеческие) сформировались относительно недавно и были вызваны процессами глобализации экономики, охраны окружающей среды, проблемами изменения климата, истощения природных ресурсов, усложнением международной политической обстановки.

Для общественного прогресса важное значение имеет рациональное сочетание, взаимоувязка и взаимообусловленность всех вышеназванных интересов.

Вопрос 6. Эк. ресурсы, их классификация и хар-ки. Факторы пр-ва

Ресурсы – природные, человеческие и произведенные людьми ресурсы, используемые для создания матер. благ и услуг.

Поскольку ресурсы ограничены, общество сталкивается с проблемой – что и в каком объеме производить и рационально использовать.

Ресурсы:

— материальные (земля, пол. ископаемые, водные, лесные массивы)

— людские (трудовые ресурсы; составной момент – труд, направленный на создание матер. благ и условий)

— финансовые

Факторы пр-ва:

• земля (всеобщее ср-во пр-ва)

• труд (деят-ность, связанная с затратой человеческого капитала)

• капитал (совокупность разнородных и воспроизводимых ресурсов)

КАПИТАЛ бывает:

— физический (используется в процессе пр-ва и состоит из физ. набора орудий и средств труда, сырья и материалов)

— денежный

— человеческий

— юридический (сумма прав распоряжения определенными ценностями, возникающих без матер. перемещения ресурсов, но приносящих доход)

— социальный (соц. и организованные возможности, сокращающие издержки эк.взаимодействия и обмена)

Рекомендуемые страницы:

Воспользуйтесь поиском по сайту:

megalektsii.ru