Тема 4.6. Социальный конфликт и пути его решения – SOOCIETY

Другие классификации социальных конфликтов

Роль социального конфликта

Образец задания

(П) В России в 1992 г. возник экономический конфликт между рядовыми работниками и администрацией предприятий, выразившийся в забастовочном движении под лозунгами: повысить заработную плату, уровень жизни, ликвидировать задолженность по зарплате. В октябре 1993 г. произошёл политический конфликт между основными ветвями государственной власти в стране в целом и в отдельных регионах. Сравните два вида социальных конфликтов, упомянутые в условии задания,— экономический и политический. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия.

1) характеризуется конфликтным взаимодействием

2) связан с перераспределением собственности

3) стимулирует разрядку психологической напряжённости

4) обусловлен борьбой за власть

Ответ:

Тема 4.6. Социальный конфликт и пути его решения

5 (100%) 1 votesoociety.ru

Социальные конфликты и способы их разрешения

В статье рассматриваются особенности протекания конфликта. Исход конфликтной ситуации во многом будет зависит не только и не столько от причин, факторов и моделей протекания конфликта, степени его развития, сколько от отношения самих участников к конфликтной ситуации.

Социальный конфликт – высшая стадия развития противоречий в отношениях между людьми, социальными группами, социальными институтами, которая характеризуется усилением противоположных тенденций, столкновением различных интересов.

Мир устроен таким образом, что практически во всех сферах человеческой деятельности возникают конфликты, которые чаще всего основаны на эмоциях и личной неприязни, и их ассоциируют с агрессией, угрозой, враждебностью. Конфликт определяется тем, что сознательное поведение одной из сторон: личности, группы или организации – вступает в противоречие с интересами другой стороны. Управление конфликтом – одна из важнейших функций руководителя (в среднем они тратят около 20% своего рабочего времени). Для управления ими необходимо знать типы конфликтов, причины возникновения, особенности протекания, а также последствия, к которым они могут привести [1; 2; 3].

Социальные конфликты в жизни общества неизбежны, поскольку социальное развитие осуществляется в условиях противоборства различных интересов, установок, стремлений. Однако в развитом обществе существуют механизмы предотвращения и мирного урегулирования конфликтов в рамках нормированных отношений.

Индивиды и социальные группы, участвующие в конфликте, называются субъектами конфликта. Вопрос, требующий разрешения, или благо, из-за которого происходит столкновение, называется предметом конфликта. Причина конфликта – объективные социальные обстоятельства, предопределяющие его возникновение. Поводом для конфликта служит конкретное происшествие или социальное действие, которое провоцирует переход к открытому противостоянию.

Отличие конфликта от мирного противостояния, конкуренции и соперничества за обладание определенными благами заключается в остроте столкновения, которое может принимать форму открытой агрессии и насильственных действий [4].

В основе любого социального конфликта лежит острое противоречие.

Противоречие – это принципиальная несовместимость важных интересов и устремлений (политических, экономических, этнических, культурных) индивидов и социальных групп. Неудовлетворенность текущей ситуацией и готовность ее изменить выражается в росте социального напряжения. Конфликт возникает тогда, когда одна из сторон начинает, открыто осуществлять свои устремления в ущерб другой, что вызывает ответную агрессивную реакцию.

Противоречие не всегда переходит в стадию открытого столкновения, оно может быть разрешено мирным путем либо сохраняться в обществе в качестве неявного противостояния идей, интересов, тенденций [10].

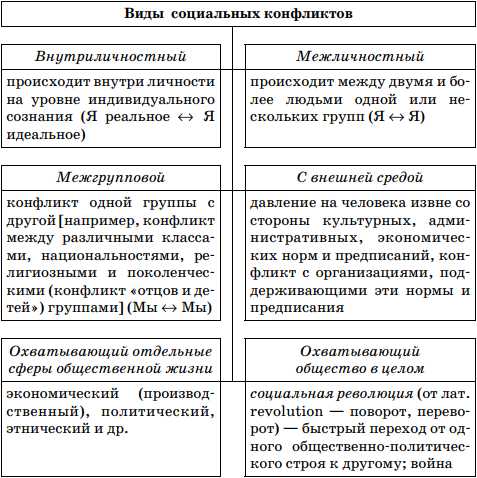

На основе различных критериев выделяют виды конфликтов:

- по длительности: краткосрочные и затяжные конфликты;

- по сферам общественной жизни: экономические, политические, трудовые, социокультурные, национально-этнические, семейно-бытовые, идеологические, духовно-нравственные, юридически-правовые конфликты;

- по сфере противоречий: межличностные, внутригрупповые, межгрупповые конфликты, а также конфликты группы с внешней средой;

- по характеру развития: преднамеренные, спонтанные;

- по используемым средствам: насильственные (военные, вооруженные) и ненасильственные конфликты;

- по социальным последствиям: успешные, безуспешные, конструктивные, деструктивные конфликты [8].

Социальный конфликт проходит в своем развитии несколько этапов:

- предконфликтная ситуация – осознание сторонами существующего противоречия и возрастающего социального напряжения;

- непосредственно конфликт – открытые действия, направленные на реализацию устремлений и удовлетворение потребностей, которые стали причиной противоборства;

- разрешение конфликта – завершение противостояния, устранение причин конфликта или примирение сторон на основе компромисса;

- после конфликтная стадия – окончательное устранение противоречий, переход к мирному взаимодействию.

Обычно социальному конфликту предшествует предконфликтная стадия, в течение которой накапливаются и постепенно обостряются противоречия между субъектами [9].

Перед началом конфликта стороны осознают существование напряжения из-за неудовлетворенности каких-то важных потребностей, ищут пути разрешения возникшего противоречия, выбирают способы воздействия на противника.

Чаще всего социальный конфликт возникает из-за различий в уровне материального благосостояния, доступа к власти, культурным благам, образованию, информации, а также из-за различий в религиозных, мировоззренческих, нравственных установках и стандартах поведения.

Острота пред конфликтной ситуации и пути выхода из нее определяются не только значимостью противоречия, но и социально-психологическими чертами участников конфликта: особенностями темперамента, интеллекта, уровнем общей культуры, коммуникативными навыками.

Поводом для начала конфликта служит инцидент – событие или социальное действие, направленное на изменение поведения противоборствующей стороны и влекущее за собой переход к открытому противостоянию (словесные прения, экономические санкции, изменения в законодательстве и т. п.).

Следующий этап развития конфликта – его эскалация, т. е. разрастание, увеличение масштабов, числа участников, огласка.

Непосредственно конфликтная стадия социального противостояния характеризуется совокупностью определенных действий, которое предпринимают участники с целью реализации своих интересов и подавления противника.

Все участники масштабного конфликта играют в нем определенную роль, хотя не все из них обязательно находятся в состоянии противоборства друг с другом.

Свидетели конфликта наблюдают за событиями со стороны, не принимая в них активного участия [5].

Посредники – люди, которые пытаются предотвратить, остановить или разрешить конфликт, ищут пути примирения противоречивых интересов, участвуют в организации переговоров. Подстрекатели – люди, которые провоцируют начало и дальнейшее развитие конфликта.

Пособники могут не принимать прямого участия в открытом столкновении противоборствующих субъектов, но своими действиями способствуют его развитию, поддерживая одну из сторон.

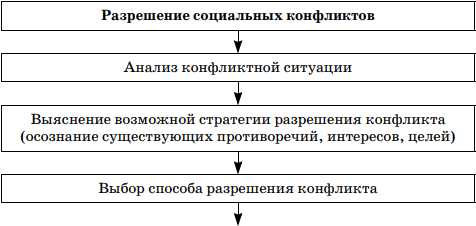

Разрешение социального конфликта – это преодоление основного противоречия в интересах сторон, устранение его на уровне причин конфликта. Решение конфликта может быть достигнуто самими конфликтующими сторонами без помощи каких-либо посторонних лиц, либо путем подключения к решению какой-либо третьей стороны (посредника). Таким образом, модель решения конфликта – это совокупность определенных методик его преодоления. Это далеко не случайно выбранный способ, а непосредственно зависящий от показаний проведенной диагностики конкретного конфликта.

Модели, применяющиеся при разрешении конфликтов, складываются на основе имеющихся в обществе культурных и правовых установок по отношению к конфликту, поощряющих или запрещающих тот или иной способ разрешения конфликта. Модель разрешения любого конфликта строится на применении различных методов – насильственных (репрессии, демонстрация силы, разные формы принуждения) или мирных (переговоры, соглашение, компромиссы).

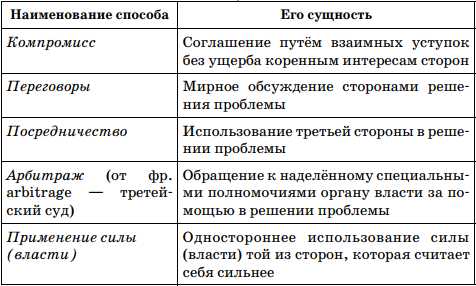

Существуют четыре принципиальных способа (модели), посредством которых конфликтующие стороны могут решить свои противоречия и выйти из состояния конфликта:

- Силовой (одностороннее доминирование).

- Компромисс.

- Интегральная модель.

- Разъединение сторон. Возможна и определённая комбинация названных четырех способов (симбиозная модель) [6].

Одностороннее доминирование (силовая модель) – способ, предполагающий удовлетворение интересов одной из конфликтующих сторон за счет интересов другой. Силовые способы разрешения конфликта, по сути, ведут к уничтожению или полному подавлению интересов одной из сторон конфликта. При этом используются разнообразные средства принуждения, от психологических до физических. Часто это способ переноса вины и ответственности на более слабую сторону. Таким образом, подменяется подлинная причина конфликта и в одностороннем порядке навязывается доминирующая воля более сильного субъекта.

Разъединение сторон конфликта. В этом случае конфликт разрешается путем прекращения взаимодействия, разрыва отношений между конфликтующими сторонами, изоляцией их друг от друга (например, развод супругов, разъезд соседей, перевод работников на разные участки производства). Разъединение конфликтующих сторон может совершаться путем их отступления, когда они обе покидают «поле битвы». Так завершается, например, перепалка между пассажирами автобуса при выходе одного из них на своей остановке или ссора между соседями в коммунальной квартире, которая прекращается после их переселения.

Модель компромисса – способ согласования конфликтных интересов, заключающийся во взаимных уступках в позициях конфликтующих сторон. Важно знать, что компромиссная модель решения конфликтов основана на уступках конфликте ров именно в их интересах. Таким образом, понятие компромисса используется в разных смыслах: в обыденном понимании – это различные уступки друг другу, а в конфликт логии – это взаимный отказ сторон конфликта от какой-либо части своих претензий, взаимное жертвование интересами, ради достижения согласия.

Главное преимущество мирного разрешения конфликта с помощью компромисса – это введение конфликта в конструктивные рамки и налаживание процесса коммуникации сторон, нахождение определённых моментов согласия (компромисса). Тем не менее, компромисс, по словам известного западного конфликт лога К. Лассуэла, – «это лоскутное одеяло, которое конфликтеры перетягивают на себя». Компромисс, как модель решения конфликта, безусловно, предпочтительнее, цивилизованнее, чем силовая или разъединительная, но она не универсальна и имеет свои границы применимости. Не надо думать, что на ее основе можно легко решить любой конфликт.

Интегральная модель (интегральная стратегия) – предусматривает возможность удовлетворения интересов всех конфликтеров при условии пересмотра (ревизии) ими своих ранее сформировавшихся позиций, тех целей, которые они намерены были достичь в конфликте. Она называется интегральной не потому, что объединяет качества и достоинства предыдущих моделей, а потому, что способна интегрировать интересы конфликтеров. При ее использовании никто не жертвует своими интересами. Каждый конфликтер добивается удовлетворения своих интересов, а потому чувствует себя победителем. Для достижения столь желательного итога конфликтеры должны отказаться от своей позиции, пересмотреть те свои цели, которые они ставили в данном конфликте.

Как правило, интегральная модель достигается в результате переговоров между конфликтующими сторонами, заканчивающихся принятием согласованного решения. Для того чтобы конфликт разрешился по-настоящему, важно, чтобы конфликтующие стороны договаривались между собой, чтобы они сами нашли наиболее устраивающий их способ выхода из конфликтной ситуации. На практике конфликтующие стороны обычно вступают в какие-то переговоры, прежде чем обращаться к насилию и или разъединяться. Интегральная модель решения конфликта – важное открытие ХХ века в области общественных институтов. Одним из многих парадоксов современного российского общества является то, что наиболее эффективный и рациональный способ решения конфликтов используется в нем гораздо реже, чем следовало бы. В России большинство наших сограждан не знают о том, что существует подобная модель решения конфликтов, а если знают – то не любят использовать. Объясняется это комплексом причин, среди которых отметим особенности менталитета россиян, выражающиеся в повышенной приверженности к силовым решениям, с особенностями воспитания – нас всегда учат, что цель превыше всего и превратного представления русских о принципиальности. Многие отождествляют принципиальность с упертостью на своем, с отказом от возможности пересмотра своей позиции в конфликте, независимо от того, чем эта позиция вызвана. При этом упускается из виду, что интересы людей и их групп всегда важнее, чем те цели, которые они ставят перед собой ради достижения этих интересов. Надо быть гибким в постановке и изменении своих кратковременных целей, постоянно заботясь о своих долговременных жизненно важных интересах. К сожалению, многие поступают наоборот. Отказываясь от пересмотра своих позиций, не учитывая новых условий, сделавших их неразумными, они продолжают отстаивать их, что осложняет достижение коренных интересов.

Существуют также и симбиозы способов разрешения конфликта – модели, сочетающие в себе в определённой последовательности – силовую, компромиссную, разъединительную и интегральную модели разрешения конфликта [7].

В заключение следует отметить, трудно предвидеть все многообразие конфликтных ситуаций, которые создает нам жизнь. Поэтому и в разрешении конфликтов многое должно решаться на месте, исходя из конкретной ситуации, а также индивидуально-психологических особенностей участников конфликта [11; 12].

novainfo.ru

Социальные конфликты, пути их решения.

1. Социальные конфликты, пути их решения.

Социальный конфликт (от лат. conflictus — столкновение) — это отношение между несколькими субъектами общества, возникающее в результате столкновения, противоречия их интересов.

Субъектами социального конфликта являются индивиды, малые и большие группы, социальные объединения, между которыми возникло противоречие. Среди участников конфликтов выделяют оппонентов, вовлеченные группы и заинтересованные группы. Оппоненты — это непосредственно противостоящие субъекты конфликта. Объект социального конфликта — это то, по поводу чего произошло столкновение участников конфликта.

Конфликт возникает в результате столкновения разнообразных объективных и субъективных тенденций в деятельности личностей, групп, социальных структур как конфронтация идей, позиций и др. Между субъектами конфликта различают агони-стические (примиримые) и антагонистические (непримиримые) противоречия. Упущенные возможности разрешения агонистического конфликта способствуют его переходу в хронические формы и перерастанию в антагонистический. И наоборот, путем взаимных компромиссов можно превратить антагонистический конфликт сначала в агонистический, а потом и разрешить конфликт.

В объективном историческом процессе конфликт как социальное явление может быть положительным, продуктивным, и наоборот — деструктивным, тормозящим развитие.

Конфликты также по форме их развития делят на скрытые {латентные) и открытые.

Конфликты могут возникать как по горизонтали — внутри социальных и политических структур, так и по вертикали — между руководящими структурами и подчиненными, контролирующими органами и подотчетными им.

Конфликты обладают динамикой и проходят несколько стадий:

¦ конфликтная ситуация, в ходе которой происходит осознание потенциальными

субъектами конфликта возникших противоречий;

¦ эскалация (нарастание) конфликта;

¦ спад;

¦ исход конфликта; конфликты как полностью, так и частично разрешенные;

¦ постконфликтный синдром, характеризуемый напряженностью в отношениях ра

нее конфликтовавших сторон, продолжающимся несовпадением оценок и мнений

относительно завершившегося конфликта; постконфликтный синдром при обост

рении отношений может стать началом нового конфликта.

По характеру результата конфликты можно сгруппировать на те, которые завершились в виде

1) успеха,

2) компромисса,

3) выхода из конфликта,

4) поражения.

2. Для удовлетворения жизненных потребностей человека необходимы день

ги. Джек Лондон однажды написал: «Больше денег — больше жизни». Предпо

ложите, какие аргументы и какие контраргументы могли бы выставить защит

ники и противники этой точки зрения.

Деньги — это финансовый актив, признаваемое всеми средство обмена, которое принимается в обмен на товары и услуги.

Выделяют несколько функций денег:

1) средство обращения — без денег люди вынуждены были бы пользоваться бартером, то есть натуральным обменом одного товара на другой, деньги устраняют проблему поиска покупателя, который может обменять товар продавца на то, что последнему нужно; например, сапожнику, который хочет купить молоко, необходимо было бы найти молочника, которому нужны сапоги;

2) мера стоимости, то есть деньги играют роль счетной единицы, позволяющей определять ценность товара через один являющийся всеобщим эквивалентом товар —

то есть через деньги; без денег каждому пришлось бы высчитывать, сколько стоит

молоко в сапогах, муке, топорах и т.д.; при денежном обмене достаточно лишь знать,

на какое количество денег можно обменять товар; ценность товара, выраженная в

деньгах, называется ценой; единицей счета выступает денежная единица страны, ее

национальная валюта.

3) средство накопления (сбережения) — деньги обладают способностью к сохране

нию стоимости, чего лишены обычные товары и услуги, которые могут испортиться,

выйти из моды и т.д.; помимо денег функцией накопления обладают золото и драго

ценности;

4) как средство платежа деньги используются для оплаты отложенных во време

ни платежей (уплаты налогов, квартирной платы и т.д.)

5) мировые деньги используются в международных экономических отношениях,

когда они рассматриваются как международное расчетное и платежное средство,

приобретают статус мировой резервной валюты.

Деньги, являясь необходимым компонентом нашей жизни, позволяют в той или иной мере удовлетворять различные потребности. Как говорил китайский мыслитель Шан Ян: «Стремление людей к богатству и знатности угасает лишь тогда, когда захлопывается крышка гроба».

Однако стоит помнить и о некоторых других афоризмах, связанных с деньгами и богатством:

«Бедность — это рабство, но чрезмерное богатство — тоже рабство» (Ж. Жорес).

«Золото убило больше душ, чем железо — тел» (В. Скотт).

«Богатство — благо, когда служит нам, и зло, когда мы служим ему» (Ф. Бэкон).

«Недостаточно быть богатым, чтобы быть счастливым, надо еще уметь пользоваться богатством» (Гольбах).

3. Вы шли по улице мимо киоска, в который незаконно пытались проникнуть грабители. Проезжавший мимо милицейский патруль задержал вас вместе с грабителями. Какие согласно закону у вас есть права и обязанности в этой ситуации? Как вы должны себя вести в этом случае?

Данная ситуация регулируется нормами, закрепленными в Уголовно-процессуальном кодексе РФ (УПК РФ). Задержание подозреваемого — это мера процессуального принуждения, которую орган дознания, дознаватель или следователь вправе применить на срок не менее 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления.

Подозреваемый не обязан в силу ч. 2 ст. 14 УПК РФ доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого, лежит на стороне обвинения.

В соответствии со ст. 92 УПК РФ после доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю, подозреваемому должны быть разъяснены его права, что вносится в протокол задержания, который должен быть составлен в срок не более трех часов.

О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 12 часов с момента задержания.

Задержанный должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического задержания. До начала допроса подозреваемому по его просьбе обеспечивается свидание с защитником наедине и конфиденциально.

Необходимо также помнить, что согласно статье 48 УПК РФ по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, к обязательному участию в уголовном деле привлекаются законные представители — родители, усыновители, опекуны или попечители, представители учреждений или организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний подозреваемый, органы опеки и попечительства.humanitar.ru

Социальный конфликт и пути его решения

Социальный конфликт (от лат. conflictus — столкновение) — это отношение между несколькими субъектами общества, возникающее в результате столкновения, противоречия их интересов.

Субъектами социального конфликта являются индивиды, малые и большие группы, социальные объединения, между которыми возникло противоречие. Среди участников конфликтов выделяют оппонентов, вовлеченные группы и заинтересованные группы. Оппоненты — это непосредственно противостоящие субъекты конфликта. Объект социального конфликта — это то, по поводу чего произошло столкновение участников конфликта.

Конфликт возникает в результате столкновения разнообразных объективных и субъективных тенденций в деятельности личностей, групп, социальных структур как конфронтация идей, позиций и др. Между субъектами конфликта различают агонистические (примиримые) и антагонистические (непримиримые) противоречия. Упущенные возможности разрешения агонистического конфликта способствуют его переходу в хронические формы и перерастанию в антагонистический. И наоборот, путем взаимных компромиссов можно превратить антагонистический конфликт сначала в агонистический, а потом и разрешить конфликт.

В объективном историческом процессе конфликт как социальное явление может быть положительным, продуктивным, и наоборот — деструктивным, тормозящим развитие.

Конфликты также по форме их развития делят на скрытые {латентные) и открытые.Конфликты могут возникать как по горизонтали — внутри социальных и политических структур, так и по вертикали — между руководящими структурами и подчиненными, контролирующими органами и подотчетными им.

Конфликты обладают динамикой и проходят несколько стадий:

конфликтная ситуация, в ходе которой происходит осознание потенциальными субъектами конфликта возникших противоречий;

эскалация (нарастание) конфликта;

спад;

исход конфликта; конфликты как полностью, так и частично разрешенные;

постконфликтный синдром, характеризуемый напряженностью в отношениях ранее конфликтовавших сторон, продолжающимся несовпадением оценок и мнений относительно завершившегося конфликта;

постконфликтный синдром при обострении отношений может стать началом нового конфликта.

По характеру результата конфликты можно сгруппировать на те, которые завершились в виде

успеха,

компромисса,

выхода из конфликта,

поражения.

Межнациональные отношения

Межнациональные отношения в силу их многоаспектности представляют собой сложное явление. Они включают две разновидности:

отношения между разными национальностями внутри одного государства;

отношения между разными нациями-государствами.

Формы межнациональных отношений следующие:

Мирное сотрудничество.

Этнический конфликт (от лат. conflictus — столкновение).

В современном мире просматриваются две взаимосвязанные тенденции в развитии наций.

Основные тенденции развития наций:

Межнациональная дифференциация — процесс разъединения, разделения, противостояния различных наций, этносов и народов в самых разных планах.

Формы:

самоизоляция в целом;

протекционизм в экономике;

национализм в различных формах в политике и культуре;

религиозный фанатизм, экстремизм.

Межнациональная интеграция – это процесс постепенного объединения различных этносов, народов и наций через сферы общественной жизни.

Экономические и политические союзы (например, Европейский союз (ЕС))

Транснациональные корпорации (ТНК)

Международные культурные и народные центры

Взаимопроникновение религий, культур, ценностей

Глобализация — это исторический процесс сближения наций и народов, между которыми постепенно стираются традиционные границы, и человечество превращается в единую политическую систему

Межнациональный конфликт

В современном мире практически не существует этнически однородных государств. К таковым можно условно отнести только 12 стран (9% всех государств мира).

В 25 государствах (18,9%) основная этническая общность составляет 90% населения, еще в 25 странах этот показатель колеблется от 75 до 89%. В 31 государстве (23,5%) национальное большинство составляет от 50 до 70%, и в 39 странах (29,5%) едва ли половина населения является этнически однородной группой.

Таким образом, людям разных национальностей так или иначе приходится сосуществовать на одной территории, и мирная жизнь складывается далеко не всегда.

Межнациональный конфликт — одна из форм отношений между национальными общностями, характеризующаяся состоянием взаимных претензий, открытым противостоянием этносов, народов и наций друг другу, имеющим тенденцию к нарастанию противоречий вплоть до вооруженных столкновений, открытых войн.

Причины межнациональных конфликтов:

Социально-экономические — неравенство в уровне жизни, различное представительство в престижных профессиях, социальных слоях, органах власти.

Культурно-языковые — недостаточное, с точки зрения этнического меньшинства, использование его языка и культуры в общественной жизни.

Этнодемографические — быстрое изменение соотношения численности контактирующих народов вследствие миграции и различий в уровне естественного прироста населения.

Экологические — ухудшение качества окружающей среды в результате ее загрязнения либо истощения природных ресурсов вследствие использования представителями иной этнической группы.

Экстерриториальные — несовпадение государственных или административных границ с границами расселения народов.

Исторические — прошлые взаимоотношения народов (войны, былое соотношение господства-подчинения и т. д.).

Конфессиональные — из-за принадлежности к разным религиям и конфессиям, различий в уровне современной религиозности населения.

Культурные — от особенностей бытового поведения до специфики политической культуры народа.

Национализм (фр. nationalisme от лат. natio — народ) — идеология и политика, ставящие интересы нации превыше любых других экономических, социальных, политических интересов, стремление к национальной замкнутости, местничеству; недоверие к другим нациям, нередко перерастающее в межнациональную вражду.

Шовинизм (фр. chauvinisme — термин происходит от имени Никола Шовена, литературного героя комедии братьев И. и Т. Коньяр «Трехцветная кокарда», радетеля величия Франции в духе идей Наполеона Бонапарта) — политическая и идеологическая система взглядов и действий, обосновывающая исключительность той или иной нации, противопоставление ее интересов интересам других наций и народов, внедряющая в сознание людей неприязнь, а зачастую и ненависть к другим народам, которая разжигает вражду между людьми различных национальностей и вероисповеданий, национальный экстремизм.

Геноцид (от лат. genos — род и caedere — убивать) — преднамеренное и систематическое уничтожение отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным признакам, а также умышленное создание жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этих групп. Примером геноцида является холокост — массовое уничтожение гитлеровцами еврейского населения во время Второй мировой войны.

Пути разрешения межнациональных проблем:

Признание межнациональных проблем и решение их методами национальной политики.

Осознание всеми людьми неприемлемости насилия, овладение культурой межнациональных отношений, требующей безусловной реализации прав и свобод лиц любой национальности, уважения самобытности, их национального самосознания, языка, обычаев, исключающей малейшее проявление национального недоверия, вражды.

Использование экономических рычагов для нормализации этнополитической ситуации.

Создание в регионах со смешанным национальным составом населения культурной инфраструктуры — национальные общества и центры, школы с национально-культурным компонентом для обучения детей на родном языке и в традициях национальной культуры.

Организация эффективно действующих международных комиссий, советов, других структур для мирного разрешения национальных споров.

Не нашли то, что искали? Воспользуйтесь поиском гугл на сайте:

zdamsam.ru

Социальный конфликт и пути его решения.

Поиск ЛекцийСоциальный конфликт – столкновение противоположных интересов, целей, взглядов, идеологий между индивидами, группами в обществе.

Причины социальных конфликтов:

1) социальная неоднородность общества, наличие противоположных ориентаций; 2) различия в уровнях доходов, власти, культуры, социальном престиже, доступе к образованию, информации; 3) религиозные различия; 4) поведение человека, его социально-психологические черты (темперамент, интеллект, общая культура и др.).

Способы решения социальных конфликтов: компромисс; переговоры; посредничество; применение силы, власти, закона.

Стадии социального конфликта:

Предконфликтная – период, в течение которого накапливаются противоречия;

Конфликтная – столкновение противоборстующих сторон;

Послеконфликтная – период, в течение которого принимаются меры для окончательного устранения противоречий между противостоявшими сторонами.

Разрешение конфликта – это процесс нахождения взаимоприемлемого решения проблемы, имеющей личностную значимость для участников конфликта.

Конфликт — это закономерное явление, может иметь прогрессивное значение.

Значение конфликтов в развитии общества:

Позитивное:

1) разрешение проблемы, определение выхода из сложной ситуации; 2) снятие социальной напряжённости; 3) стимулирование социальных изменений; 4) усиление групповой сплочённости и др.

Негативное:

1) создание стрессовых ситуаций; 2) дезорганизация социальной жизни; 3) внутригрупповое напряжение; 4) разрушение социальной системы и др.

Межнациональные отношения.

Виды этнических общностей (этнос – народ): род; племя; народность; нация.

Род – объединение людей на основе кровнородственных связей, племя – объединение родов, народность – объединение людей на основе территориального и языкового признака, нация – большие группы людей, объединенных экономическим пространством, языком, культурой, традициями, национальным самосознанием.

Основные тенденции в развитии межнациональных отношений

1. Интернациональная – интеграция, экономическое, культурное и политическое сближение наций, разрушение национальных перегородок.

2. Национальная – стремление ряда народов обрести национальную самостоятельность, защитить национальную культуру.

Основы межнационального сотрудничества – принципы равноправия, взаимной помощи и уважения национального достоинства народов, их интересов и традиций.

Несоблюдение основ межнационального сотрудничества приводит к межнациональным конфликтам.

Межнациональный конфликт – одна из форм отношений между национальными общностями, характеризующаяся состоянием взаимных претензий, открытым противостоянием этносов, народов и наций друг другу, имеющим тенденцию к нарастанию противоречий вплоть до войн.

Причины межнациональных конфликтов.

— Социально-экономические – неравенство в уровне жизни, различное представительство в престижных профессиях, социальных слоях, органах власти.

— Культурно-языковые – недостаточное, с точки зрения этнического меньшинства, использование его языка и культуры в общественной жизни.

— Этнодемографические – быстрое изменение соотношения численности контактирующих народов вследствие миграции и различий в уровне естественного прироста населения.

— Экологические – ухудшение качества окружающей среды в результате её загрязнения либо истощения природных ресурсов вследствие использования представителями иной этнической группы.

— Экстерриториальные – несовпадение государственных или административных границ с границами расселения народов.

— Исторические – прошлые взаимоотношения народов (войны, былое соотношение господства-подчинения и т.д.).

— Религиозные – из-за принадлежности к разным религиям и конфессиям, существования различий в уровне религиозности населения.

— Культурные – от особенностей бытового поведения до специфики политической культуры народа.

Пути разрешения межнациональных проблем:

— признание межнациональных проблем и решение их методами разумной национальной политики;

— осознание всеми людьми неприемлемости насилия, овладение культурой межнациональных отношений;

— использование экономических рычагов для нормализации этнополитической ситуации;

— организация эффективных международных организаций для мирного разрешения межнациональных проблем и др.

Рекомендуемые страницы:

Поиск по сайту

poisk-ru.ru

8. Социальный конфликт и пути его разрешения

Социальная неоднородность общества, различия в уровне доходов, собственности, власти, престижа, горизонтальная и вертикальная мобильность закономерно приводят к обострению общественных противоречий и конфликтам. Конфликты представляют собой особый тип социального взаимодействия, субъектами которого являются общности, организации и отдельные личности с реально или предположительно несовместимыми целями. Существуют различные теории относительно причин и сущности конфликтов, возникающих в обществе. Основателем конфликтологической традиции в социологии принято считать создателя органической школы Герберта Спенсера. Спенсер полагал, что конфликты в обществе представляют собой проявление процесса естественного отбора и всеобщей борьбы за выживание. Конкурентная борьба и неравенство ведут к отбору сильнейших, обрекая на гибель более слабых. Спенсер считал возможным избежать революционного пути разрешения конфликтов и отдавал предпочтение эволюционному развитию челове-чества. В отличие от Спенсера социологи марксистской ориентации придерживались мнения, что конфликт — всего лишь временное состояние, периодически возникающее в обществе, и что это состояние может быть преодолено в результате революционной смены типа общественного строя. Они утверждали, что различным общественно-экономическим формациям соответствуют различные конфликтные типы классовой структуры общества; между эксплуататорскими и эксплуатируемыми классами идет борьба за перераспределение собственности на средства производства. Эта классовая борьба, происходящая в капиталистическом обществе между буржуазией и пролетариатом, неминуемо ведет к диктатуре пролетариата, которая представляет собой переход к бесклассовому (т. е. социально бесконфликтному) обществу. Большое внимание теории социального конфликта уделил в своих исследованиях немецкий социолог Георг Зиммель. Он доказывал тезис о том, что конфликты в обществе неизбежны, так как они предопределены: 1) биологической природой человека; 2) социальной структурой общества, которой присущи процессы ассоциации (объединения) и диссоциации (разъединения), господства и подчинения. Зиммель считал, что частые и не слишком длительные конфликты даже полезны, поскольку помогают различным социальным группам и отдельным членам общества избавиться от враждебности друг к другу. Современные западные социологи объясняют природу социальных конфликтов социально-психологическими факторами. Они полагают, что присущее обществу неравенство порождает стабильную психологическую неудовлетворенность его членов. Эта чувственно-эмоциональная тревожность и раздражительность периодически перерастает в конфликтные столкновения субъектов общественных отношений. объяснить как проявление враждебности со стороны оппонента. Само конфликтное поведение сторон состоит из противоположно направленных действий оппонентов. Все они могут быть разделены на основные и вспомогательные. К основным социологи относят те которые непосредственно направлены на предмет конфликта. Вспомогательные действия обеспечивают выполнение основных. Также все конфликтные действия подразделяют на наступательные и оборонительные. Наступательные состоят в нападении на противника, захвате его собственности и т. п. Оборонительные — в удержании спорного объекта за собой либо в его защите от уничтожения. Возможен и такой вариант, как отступление, сдача позиций, отказ от защиты своих интересов. Если ни одна из сторон не пытается пойти на уступки и уклониться от конфликта, то последний переходит в острую стадию. Он может закончиться сразу после обмена конфликтными действиями, но может длиться и достаточно долго, изменяя форму (война, перемирие, опять война и т. д.) и разрастаясь. Разрастание конфликта называется эскалацией. Эскалация конфликта, как правило, сопровождается увеличением числа его участников. Завершение конфликта не всегда означает его разрешение. Разрешением конфликта называют решение его участников о прекращении противоборства. Конфликт может закончиться примирением сторон, выигрышем одной из них, постепенным затуханием или перерастанием в другой конфликт. Самым оптимальным разрешением конфликта социологи считают достижение консенсуса. Консенсус — это согласие значимого большинства представителей некоторого сообщества относительно важных аспектов его функционирования, выраженное в оценках и действиях. Консенсус не означает единогласия, поскольку добиться полного совпадения позиции сторон практически невозможно, да и не нужно. Главное, чтобы ни одна из сторон не высказывала прямых возражений; также при разрешении конфликта допускается нейтральная позиция сторон, воздержание от голосования и т. п. В зависимости от основания, по которому проводится типология, социологи выделяют следующие виды конфликтов: а) по длительности: долгосрочные, краткосрочные, разовые, затяжные и повторяющиеся; б) по источнику возникновения: объективные, субъективные и ложные; в) по форме: внутренние и внешние; г) по характеру развития: преднамеренные и спонтанные; д) по объему: глобальные, локальные, региональные, групповые и личные; е) по используемым средствам: насильственные и ненасильственные; ж) по влиянию на ход развития общества: прогрессивные и регрессивные; з) по сферам общественной жизни: экономические (или производственные), политические, этнические, семейно-бытовые. В предотвращении и своевременном разрешении общественных конфликтов большую роль играет социальная политика, проводимая государством. Ее сутью является регулирование социально-экономических условий жизни общества и забота о благосостоянии всех его граждан. Социология конфликта как особая часть социологической науки возникла сравнительно недавно, но оказалась быстро востребована современным обществом. Сегодня конфликтологи участвуют в переговорных процессах в «горячих точках», помогают разрешать групповые и межличностные конфликты. Актуальность и важность их работы постоянно возрастает в связи с ростом социальной напряженности и социальной поляризацией российского общества.

studfiles.net

Социальные конфликты и пути их решения

Содержание

| Введение | |

| 1. Определение

понятия «конфликт» — определение — функции — типологии | |

| 2. Условия

возникновения конфликта — субъекты конфликтных отношений — предконфликтная ситуация

| |

| 3. Конфликты

на производстве: причины возникновения

и способы их разрешения

— конфликты, возникающие на — субъективные конфликты | |

| 4. Другие методы разрешения конфликтов | |

| 5. Рекомендации, позволяющие ускорить процесс разрешения конфликта | |

| Заключение | |

Введение

Проблема конфликта – одна из актуальных в социологии. Она охватывает широкий круг вопросов, среди которых определение понятия конфликт, его природы как общественного явления, причин возникновения, возможностей разрешения конфликта, а также типология, классификация конфликтов, выявление их роли в общественной жизни и т.д.

Не

существует человеческой общности, в

которой отсутствовали бы противоречия

и столкновения между ее членами.

К вражде и столкновениям человек

склонен не меньше, чем к сотрудничеству.

Конфликтами пронизана вся

Каждый человек на протяжении своей жизни неоднократно оказывался в состоянии конфликта. Причины возникновения конфликтов могут быть самыми разнообразными. Особую значимость они приобретают в условиях трудовых отношений, ибо здесь конфликты, если они окажутся неуправляемыми, способны не только дезорганизовать производство, но и привести к большим социальным потрясениям. Поэтому знание природы конфликтов, их типологии, способов разрешения представляется весьма важным.

Конфликт (от лат. confliktus – столкновение) тип социальных взаимодействий, характеризующийся противодействием социальных субъектов, обусловленный противоречием их потребностей, интересов, целей, а также социальных статусов, ролей и функций.

Конфликт в системе трудовых отношений – это любые виды борьбы между индивидами и социальными группами, цель которых достижение или сохранение средств производства, экономической позиции, власти или других ценностей, пользующихся общественным признанием, а также подчинение, нейтрализация, либо устранение действительного или мнимого противника.

В обыденном сознании широко распространена точка зрения, выражающаяся в отрицательном отношении ко всякого рода конфликтам – ведь конфликт это всегда стрессовая ситуация, психологический дискомфорт, нарушение взаимоотношение между людьми. Но конфликт в то же время – это сигнал о сбоях в функционировании производственной организации в целом или какой-то ее части.

В практике организационных взаимодействий довольно типичными являются две позиции руководителей по отношению к конфликтам: они либо не вмешиваются, предоставляя конфликту разрешиться самим собой, либо конфликт пытаются подавить в самом зародыше, не вникая в его суть. Обе позиции глубоко ошибочны. В первом случае развитие конфликта, предоставленного самому себе, может привести к деструктивным последствиям, во втором – к утрате информации о реальных противоречиях в организации.

Известно,

что источником всякого развития

является разрешение противоречий. Противоречия

разрешаются различными способами

и на разных стадиях. Именно этому

и посвящена данная контрольная

работа.

1.

Определение понятия

«конфликт»

Определение

Прежде

чем перейти к

Конфликт – это столкновение противоположных целей, позиций, мнений, взглядов оппонентов как субъектов взаимодействия. Конфликт всегда связан с субъективным осознанием людьми противоречивости своих интересов как членов тех или иных социальных групп.

Обостренные противоречия порождают открытые или скрытые конфликты, если они глубоко переживаются людьми, осознаются как несовместимость их интересов.

Противоречия пронизывают все сферы жизни общества: экономическую, политическую, социальную, духовную. Одновременное обострение всех названных видов противоречий создает зоны кризиса. Проявлением кризиса общества служит резкий подъем социальной напряженности, которая нередко перерастает в конфликт.

Социологи марксистской и немарксистской ориентации отмечают, что конфликт есть временное состояние общества, которое можно преодолеть рациональными средствами. Большинство социологов склонны считать, что существование общества без конфликтов невозможно. Ибо конфликт – неотъемлемая часть бытия, источник происходящих в обществе изменений. Конфликт делает социальные отношения более мобильными. Привычные нормы поведения и деятельности индивидов, ранее удовлетворявшие их, с удивительной решимостью отбрасываются и порой без всякого сожаления. Под воздействием конфликтов общество может преобразовываться. Чем сильнее конфликт, тем заметнее его влияние на течение социальных процессов и темпы их осуществления.

Как социальное явление конфликт был впервые рассмотрен А.Смитом. В работе «Исследования о природе и причинах богатства народов» он писал, что в основе конфликта лежит деление общества на классы и экономическое соперничество между ними. Противоречия рассматривались им как движущие силы развития общества.

Большой

вклад в осмысление социальных конфликтов

внес Гегель. В «Философии права» одну из причин этих

конфликтов он видел

в социальной поляризации

между накоплением богатства

«в руках немногих»

и ужасающей бедностью.

Функции

В литературе высказываются две точки зрения: одна — о вреде социального конфликта, другая — о его пользе. Речь идет о позитивных и негативных функциях конфликтов.

Рассматривая роль конфликта как неизбежного явления развития общества, можно выделить одну из его функций, которая состоит в разрядке психологической напряженности в отношениях противоборствующих сторон. Существование, так сказать, выходных клапанов и отводных каналов помогает взаимной адаптации индивидов, стимулирует положительные изменения.

Другой позитивной функцией конфликта является коммуникативно-связующая. Через эту функцию участники конфликта осознают свои и противостоящие им интересы, выявляют общие проблемы, приспосабливаются друг к другу.

Еще одна позитивная функция конфликта, вытекающая из предыдущих, проявляется в том, что конфликт способен играть консолидирующую роль в обществе и даже быть движущей силой социальных изменений. Это происходит тогда, когда в ходе разрешения конфликта люди по-новому воспринимают друг друга и у них появляется интерес к сотрудничеству, выявляются возможности для этого.

Однако социальные конфликты нередко носят негативный, разрушительный характер. Они могут дестабилизировать отношения в социальных системах, разрушать социальные общности и групповое единство. Так, забастовки могут нанести серьезный урон предприятиям и обществу, ибо экономический ущерб от остановок предприятий может стать фактором разбалансированности экономики. Национальные конфликты нарушают отношения между нациями. Но какие бы ни существовали точки зрения относительно функций социальных конфликтов, можно утверждать, что они являются необходимыми элементами развития общества, без них не может быть движения вперед.

Типологии

Конфликтов в обществе великое множество. Они различаются масштабом, типом, составом участников, причинами, целями и последствиями. Их стараются классифицировать по сферам жизни, например, конфликты в области экономики, в национальных отношениях, в социальной сфере и т.д.

Конфликты можно классифицировать в зависимости от субъектов и зон разногласий. Такая классификация может быть выражена следующим образом.

Личностный конфликт — включает конфликты, происходящие внутри личности, на уровне индивидуального сознания.

Межличностный конфликт — разногласия между двумя или более людьми одной или нескольких групп. Они противостоят друг другу, но к ним могут подключаться отдельные личности, не образующие группы.

Межгрупповой конфликт — конфликт между социальными группами и социальными общностями людей с противоположными интересами. Это самый распространенный конфликт.

Конфликт с внешней средой — индивиды, составляющие группу, испытывают давление извне, прежде всего со стороны административных и экономических норм и предписаний. Они вступают в конфликт с институтами, поддерживающими эти нормы и предписания.

Если исходить из поведенческой теории, то цель конфликта заключается в достижении собственного интереса за счет интересов других. Когда интересы четко демонстрируются, выявлены субъекты, объект и суть конфликта, а также тактика поведения конфликтующих сторон, тогда это открытые, или полномасштабные, конфликты. Если. же интересы в конфликте выявлены слабо, численность участников невелика, он в меньшей степени легализован и поведение участников скрытое, такой тип конфликта называется «скрытым», или неполным (например, нарушение трудовой дисциплины, невыходы на работу, гражданское неповиновение и т.д.).

Можно назвать еще ложный конфликт — этот тип находится на стыке психологического и социологического подходов к анализу конфликта. В случае ложного конфликта чаще всего отсутствуют его объективные основания. Лишь у какой-то одной стороны возникает ложное представление о наличии конфликта, в то время как его в действительности нет.

Существуют

и иные варианты типологии социальных

конфликтов по различным основаниям. Точку

здесь ставить не следует, так как проблема

детальной разработки типологии остается

достаточно открытой и ученым еще предстоит

продолжить анализ.

2.

Условия возникновения

конфликта

Субъекты конфликтных отношений

Важным вопросом при рассмотрении конфликтов является вопрос о действующих лицах и исполнителях конфликтных отношений. Наряду с понятием сторона конфликта сюда могут быть отнесены и такие понятия, как участник, субъект, посредник. Однако не следует отождествлять участников и субъектов социальных конфликтов, так как это может привести к путанице в понимании выполняемых в конфликте ролей.

Участником конфликта может быть любой человек, организация или группа лиц, которые принимают участие в конфликте, но не отдают себе отчет в целях конфликтного противоречия. Участником может быть стороннее лицо, случайно оказавшееся в зоне конфликта и не имеющее своего интереса.

Субъектом социального конфликта является отдельный человек или социальная группа, способные создавать конфликтную ситуацию, т.е. прочно и относительно самостоятельно влиять на ход конфликта в соответствии со своими интересами, оказывать влияние на поведение и положение других, вызывать те или иные изменения в социальных отношениях.

Поскольку

очень часто потребности

stud24.ru