от перфокарт до персональных компьютеров – Москва 24, 12.08.2014

Логотип IBM

Ровно 33 года назад, 12 августа 1981 года, на свет появился первый массовый персональный компьютер IBM PC, который со временем стали называть просто PC (ПК). То, что для нас уже давно стало привычным делом, в то время было настоящей революцией. M24.ru выделило основные этапы развития электронно-вычислительных машин.

Электронные вычислительные машины того времени представляли из себя массивные конструкции весом в несколько тонн. Каждый новый этап развития ЭВМ был связан не только с техническим прогрессом, но и с программным. Взять хотя бы Windows, который пришел на смену «бездушному» DOS.

Именно IBM, годом основания которой считается 1889 год, внесла огромный вклад в развитие компьютерной техники. Ее прародительница, корпорация CTR (Computing Tabulating Recording) включала в себя сразу три компании и выпускала самое различное электрическое оборудование: весы, сырорезки, приборы учета времени. После смены директора в 1914 году компания начала специализироваться на создании табуляционных машин (для обработки информации). Спустя 10 лет CTR поменяло свое название на International Business Machines или IBM.

M24.ru выделило основные этапы развития ЭВМ и их основных представителей, давших толчок к развитию современных компьютеров.

Электромеханические машины

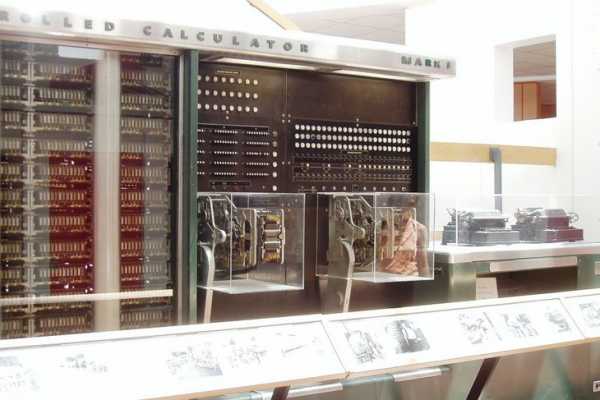

«Марк 1»

Еще в 1888 году инженер Герман Холлерит, основатель IBM, создал первую электромеханическую счетную машину — табулятор, который мог считывать и сортировать данные, закодированные на перфокартах (бумажных карточках с отверстиями). Его даже использовали при переписи населения в 1890 году в США.

При этом история компьютеров IBM началась спустя более полувека, в 1941 году, когда был разработан и создан первый программируемый компьютер «Марк 1» весом порядка 4,5 тонн, 17 метров в длину, 2,5 метра – в высоту. Президент IBM вложил в него 500 тысяч долларов. Впервые «Марк 1» был запущен в Гарвардском университете в 1944 году. Чтобы понять, насколько сложна была конструкция машины, достаточно сказать, что общая длина проводов составила 800 км. При этом компьютер осуществлял три операции сложения и вычитания в секунду.

Первое поколение ЭВМ

«IBM 701»

Первая ЭВМ, основанная на ламповых усилителях, под названием «Эниак» была создана в США в 1946 году. По размерам она была больше, чем «Марк 1»: 26 метров в длину, 6 метров в высоту, а ее вес составлял около 30 тонн. При этом по производительности «Эниак» в 1000 раз превышала «МАРК-1», а на ее создание ушло почти 500 тысяч долларов. Но у нее были существенные недостатки: очень мало памяти для хранения данных и долгое время перепрограммирования – от нескольких часов и до нескольких дней.

Кстати, среди создателей «Эниак» был ученый Джон фон Нейман, предложивший архитектуру ЭВМ, заложенную в компьютерах с конца 1940-х до середины 1950-х годов. Именно он осуществил переход к двоичной системе счисления и хранению полученной информации.

В 1951 году появился первый коммерческий компьютер UNIVAC, и уже в 1952 году вышел «IBM 701». Это был первый крупный ламповый научный коммерческий компьютер, причем создали его достаточно быстро – в течение двух лет. Его процессор работал значительно быстрее, чем у UNIVAC — 2200 операций в секунду против 455. В одну секунду процессор «IBM 701» мог выполнять почти 17 тысяч операций сложения и вычитания.

Второе поколение ЭВМ

«IBM 7030»

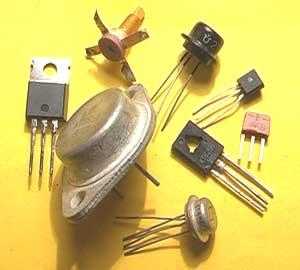

Второе поколение ЭВМ использовало в своей основе транзисторы, созданные в 1947 году. Это была очередная революция, в результате которой существенно уменьшились размеры и энергопотребление компьютеров, так как сами биполярные транзисторы в разы меньше вакуумных ламп.

В 1959 году появились первые компьютеры IBM на транзисторах. Они были надежны, и ВВС США стали использовать их в системе раннего оповещения ПВО. А в 1960 году IBM разработала мощную систему Stretch или «IBM-7030». Она была и вправду сильна – создатели добились 100-кратного увеличения быстродействия. В течение трех лет он был самым быстрым компьютером в мире. Однако со временем IBM уменьшила его стоимость, а вскоре и вовсе сняла с производства.

Третье поколение ЭВМ

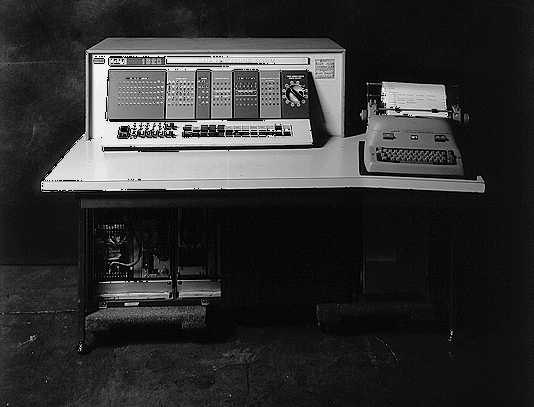

IBM System/360

Третье поколение компьютеров связано с использованием интегральных схем (в которых используется от десятков до сотен миллионов транзисторов), впервые изготовленных в 1960 году американцем Робертом Нойсом.

В 1964 году IBM объявила о начале работы над целой линейкой IBM System/360.

System/360 хорошо продавалась даже спустя шесть лет после анонса системы. За 6 лет IBM выпустила более 30 тысяч машин. Однако затраты на разработку System/360 были очень велики — около пяти миллиардов долларов. Таким образом, System/360 заложила фундамент для следующих поколений, первым из которых был System/370.

Четвертое поколение ЭВМ

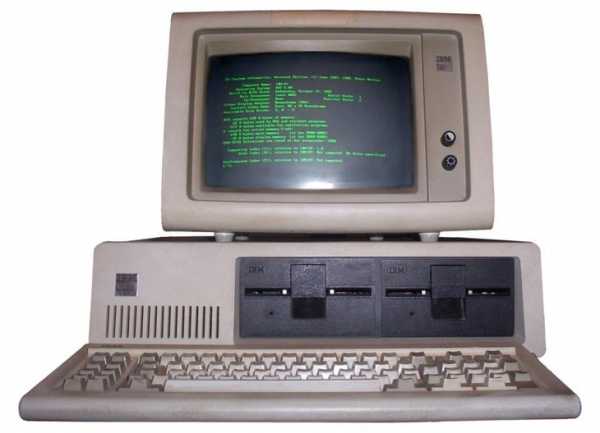

IBM PC

Четвертое поколение связано с использованием микропроцессоров. Первый такой микропроцессор под названием «Intel-4004» был создан в 1971 году компанией Intel, до сих пор остающейся в лидерах. Спустя 10 лет IBM выпустила первый персональный компьютер, который так и назывался IBM PC. Самая дорогая конфигурация стоила 3000 долларов и предназначалась для бизнеса, а конфигурация за 1500 долларов – для дома.

Процессор Intel 8088 работал на частоте 4,77 МГц (сейчас этот показатель в тысячи раз больше), а объем ОЗУ — 64 кбайта (сейчас – в миллионы раз больше). Для хранения информации использовались 5,25-дюймовые флоппи-дисководы. Жесткий диск нельзя было установить из-за недостаточной мощности блока питания.

Интересно, что разработкой компьютера занимались всего четыре человека. Причем IBM не запатентовала ни операционную систему DOS, ни BIOS, что породило огромное количество клонов. Уже в 1996 году IBM уступило первое место по продажам ПК на ею же основанном рынке.Несмотря на то, что современные гаджеты сильно отличаются по характеристикам от своего предшественника, все они относятся к тому же поколению ЭВМ.

Будущее

Основные толчки для развития компьютеров дала наука (появление ламп, а затем транзисторов). В настоящее время распространяется ввод информации с голоса, общения с машиной на человеческом языке (приложение Siri в iPhone) и активная работа над роботами. Основное мнение, что будущее – за квантовыми компьютерами, которые будут использовать в своей основе молекулы и нейрокомпьютерами, использующими центральную нервную систему человека и непосредственно его мозг. Однако для того, чтобы эти технологии появились, необходимо досконально изучить эти системы.

Дмитрий Кокоулин

www.m24.ru

Первое поколение эвм. 1948—1958.

Лекция №4.1. Поколения ЭВМ.

Содержание лекции.

Первое поколение ЭВМ.

Второе поколение ЭВМ.

Третье поколение ЭВМ.

Четвертое поколение ЭВМ.

Пятое поколение ЭВМ.

Супер ЭВМ.

Вопросы для самопрверки.

Не учитывая элементную базу вычислительных машин можно было бы сказать, что первый компьютер был разработан Аланом Тьюрингом «Колос» разработанный еще в 1943 г. Эта машина предназначалась для дешифровки немецких секретных сообщений времен второй мировой войны. Это была одна из первых попыток создания универсальной программируемой машины.

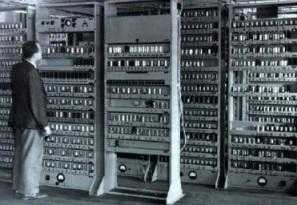

Компонентная база компьютеров первого поколения это электронные лампы. Они предназначались для решения научно-технических задач. Такими машинами обладали военные ведомства и государственные институты. Их стоимость была на столько велика, что даже крупные корпорации не могли приобрести их. Эти машины были огромных размеров и весили порядка 5 – 30 тонн, занимали площадь в несколько сотен квадратных метров.

Вычислительная мощность составляла всего несколько тысяч операций в секунду. К примеру на такие операции как сложение, вычитание требовалось несколько секунд. На деления и умножение уходило до нескольких десятков секунд. А на вычисление логарифма или тригонометрической функции понадобилось больше минуты. Если сравнить с компьютерами нашего времени, то на это понадобилось меньше секунды!

Элементной базой компьютеров этого поколения были: электромеханические реле, которые быстро ломались и создавали сильный шум как в производственном цехе, электронно-вакуумные лампы срок службы которых не превышал несколько месяцев. Их в машине было десятки тысяч. Таким образом каждый день, что-то ломалось.

ЭВМ первого поколения были полностью программируемые машины. Что их и отличало от арифмометров и калькуляторов. Но программировать на таких компьютерах было довольно сложно. Т.к. языков высокого уровня не было и языков низкого уровня (ассемблер) тоже не было. Все инструкции компьютеру давались в машинном коде.

Представитель первого поколения ЭВМ.

Второе поколение эвм. 1959 – 1967.

Элементной базой второго поколения стали полупроводники. Транзисторы пришли на смену не надежным электронно-вакуумным лампам. Транзисторы значительно уменьшили компьютеры в размере и стоимости. И не удивительно. Один транзистор способен заменить несколько десятков электронных ламп. При этом тепловыделение значительно уменьшилось и потребление электроэнергии тоже, а скорость работы стала выше. Если сравнивать машины первого и второго поколения то на примере это выглядело так:

Марк-1 это компьютер первого поколения занимавший огромный зал. Его высота 2,5 м и длина 17 м и при этом он стоил 500 тыс. долларов.

PDP-8 – ЭВМ второго поколения. Размером с холодильник, и при этом он стоил всего 20 тыс. долларов.

С появлением компьютеров второго поколения расширилась сфера их применения. От правительственных и военных учреждении они стали появляться в частных организациях, институтах. Главным образом за счет снижения стоимости машин и развитию программного обеспечения. Начали создавать специальное системное программное обеспечение. Появились системы пакетной обработки информации. Предшественники операционных систем. Которые предназначались для управления вычислительным процессом.

Представитель второго паколения ЭВМ.

studfiles.net

Второе поколение компьютеров (1955-1964)

С ледующим

крупным шагом в истории компьютерной

техники, стало изобретение транзистора

в 1947 году. Они стали заменой хрупким и

энергоёмким лампам. О компьютерах на

транзисторах обычно говорят как о

«втором поколении», которое доминировало

в 1950-х и начале 1960-х. Благодаря транзисторам

и печатным платам, было достигнуто

значительное уменьшение размеров и

объёмов потребляемой энергии, а также

повышение надёжности. Например, IBM 1620

на транзисторах, ставшая заменой IBM 650

на лампах, была размером с офисный стол.

Однако компьютеры второго поколения

по-прежнему были довольно дороги и

поэтому использовались только

университетами, правительствами,

крупными корпорациями.

ледующим

крупным шагом в истории компьютерной

техники, стало изобретение транзистора

в 1947 году. Они стали заменой хрупким и

энергоёмким лампам. О компьютерах на

транзисторах обычно говорят как о

«втором поколении», которое доминировало

в 1950-х и начале 1960-х. Благодаря транзисторам

и печатным платам, было достигнуто

значительное уменьшение размеров и

объёмов потребляемой энергии, а также

повышение надёжности. Например, IBM 1620

на транзисторах, ставшая заменой IBM 650

на лампах, была размером с офисный стол.

Однако компьютеры второго поколения

по-прежнему были довольно дороги и

поэтому использовались только

университетами, правительствами,

крупными корпорациями.

Быстродействие до миллиона операций в секунду! (сравните несколько тысяч у ламповых компьютеров).

С появлением машин второго поколения значительно расширилась сфера использования электронной вычислительной техники, главным образом за счет развития программного обеспечения. Появились также специализированные машины, например ЭВМ для решения экономических задач, для управления производственными процессами, системами передачи информации и т.д.

Стали применяться внешние накопители на жестких магнитных дисках и на флоппи-дисках — промежуточный уровень памяти между накопителями на магнитных лентах и оперативной памятью.

В 1964

году появился первый монитор для

компьютеров — IBM 2250. Это был монохромный

дисплей с экраном 12 х 12 дюймов и разрешением

1024 х 1024 пикселов. Он имел частоту кадровой

развертки 40 Гц.

Создаваемые

на базе компьютеров системы управления

потребовали от ЭВМ более высокой

производительности, а главное — надежности.

В компьютерах стали широко

и спользоваться

коды с обнаружением и исправлением

ошибок, встроенные схемы контроля.

В

машинах второго поколения были впервые

реализованы режимы пакетной обработки

и телеобработки информации.

спользоваться

коды с обнаружением и исправлением

ошибок, встроенные схемы контроля.

В

машинах второго поколения были впервые

реализованы режимы пакетной обработки

и телеобработки информации.

Первой ЭВМ, в которой частично использовались полупроводниковые приборы вместо электронных ламп, была машина SEAC (Standarts Eastern Automatic Computer), созданная в 1951 году.

Но главные достижения этой эпохи принадлежат к области программ. На втором поколении компьютеров впервые появилось то, что сегодня называется операционной системой. Тогда же были разработаны первые языки высокого уровня — Фортран, Алгол, Кобол. Эти два важных усовершенствования позволили значительно упростить и ускорить написание программ для компьютеров; программирование, оставаясь наукой, приобретает черты ремесла.

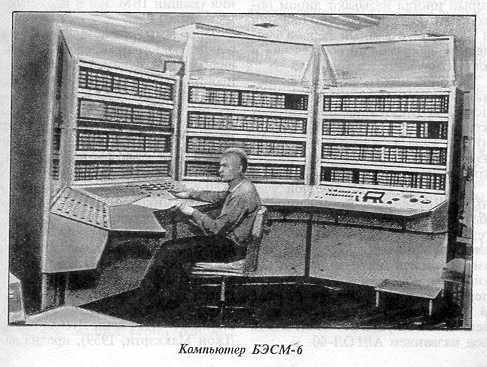

Соответственно расширялась и сфера применения компьютеров. Теперь уже не только ученые могли рассчитывать на доступ к вычислительной технике; компьютеры нашли применение в планировании и управлении, а некоторые крупные фирмы даже компьютеризовали свою бухгалтерию, предвосхищая моду на двадцать лет. Элементной базой второго поколения стали полупроводники. Без сомнения, транзисторы можно считать одним из наиболее впечатляющих чудес XX века. Патент на открытие транзистора был выдан в 1948 году американцам Д.Бардину и У.Браттейну, а через восемь лет они вместе с теоретиком В. Шокли стали лауреатами Нобелевской премии. Скорости переключения уже первых транзисторных элементов оказались в сотни раз выше, чем ламповых, надежность и экономичность – тоже. Впервые стала широко применяться память на ферритовых сердечниках и тонких магнитных пленках, были опробованы индуктивные элементы – параметроны. Первая бортовая ЭВМ для установки на межконтинентальной ракете – «Атлас» – была введена в эксплуатацию в США в 1955 году. В машине использовалось 20 тысяч транзисторов и диодов, она потребляла 4 киловатта. В 1961 году наземные компьютеры «стретч» фирмы «Бэрроуз» управляли космическими полетами ракет «Атлас», а машины фирмы IBM контролировали полет астронавта Гордона Купера. Под контролем ЭВМ проходили полеты беспилотных кораблей типа «Рейнджер» к Луне в 1964 году, а также корабля «Маринер» к Марсу. Аналогичные функции выполняли и советские компьютеры. В 1956 г. фирмой IBM были разработаны плавающие магнитные головки на воздушной подушке. Изобретение их позволило создать новый тип памяти – дисковые запоминающие устройства, значимость которых была в полной мере оценена в последующие десятилетия развития вычислительной техники. Первые запоминающие устройства на дисках появились в машинах IBM-305 и RAMAC(Приложение 4). Последняя имела пакет, состоявший из 50 металлических дисков с магнитным покрытием, которые вращались со скоростью 12000 об/мин. На поверхности диска размещалось 100 дорожек для записи данных, по 10000 знаков каждая. Первые серийные универсальные ЭВМ на транзисторах были выпущены в 1958 году одновременно в США, ФРГ и Японии. Появляются первые мини-ЭВМ (например, PDP-8 (Приложение 5)). В Советском Союзе первые безламповые машины «Сетунь», «Раздан» и «Раздан-2» были созданы в 1959-1961 годах. В 60-х годах советские конструкторы разработали около 30 моделей транзисторных компьютеров, большинство которых стали выпускаться серийно. Наиболее мощный из них – «Минск-32» выполнял 65 тысяч операций в секунду. Появились целые семейства машин: «Урал», «Минск», БЭСМ. Рекордсменом среди ЭВМ второго поколения стала БЭСМ-6 (Приложение 6), имевшая быстродействие около миллиона операций в секунду – одна из самых производительных в мире. Архитектура и многие технические решения в этом компьютере были настолько прогрессивными и опережающими свое время, что он успешно использовался почти до нашего времени. Специально для автоматизации инженерных расчетов в Институте кибернетики Академии наук УССР под руководством академика В.М. Глушкова были разработаны компьютеры МИР (1966) и МИР-2 (1969). Важной особенностью машины МИР-2 явилось использование телевизионного экрана для визуального контроля информации и светового пера, с помощью которого можно было корректировать данные прямо на экране. Построение таких систем, имевших в своем составе около 100 тысяч переключательных элементов, было бы просто невозможным на основе ламповой техники. Таким образом, второе поколение рождалось в недрах первого, перенимая многие его черты. Однако к середине 60-х годов бум в области транзисторного производства достиг максимума – произошло насыщение рынка. Дело в том, что сборка электронного оборудования представляла собой весьма трудоемкий и медленный процесс, который плохо поддавался механизации и автоматизации. Таким образом, созрели условия для перехода к новой технологии, которая позволила бы приспособиться к растущей сложности схем путем исключения традиционных соединений между их элементами.

studfiles.net

5 поколение компьютеров. Компьютер будущего: описание

Первые электронно-вычислительные машины (ЭВМ), или компьютеры, были созданы в 30-40-х годах XX века. Их появление, собственно говоря, и знаменовало начало современного этапа развития информационных технологий. На данный момент повсеместно используется 5 поколение компьютеров, однако деление вычислительных систем на поколения весьма условно.

Первое поколение ЭВМ

Началом создания электронных вычислительных машин принято считать разработки немецких электронщиков, использовавших для вычислений электромеханические реле. Затем технологический прорыв совершили американцы, заменившие реле электронными вакуумными лампами.

- Первые вычислительные машины на электромеханических реле в 1938-41 годах были созданы в Германии (модели Z1/Z2), затем технологию переняли англичане.

- Первый суперкомпьютер «Марк I», размерами превосходивший половину футбольного поля, был создан усилиями IBM в США (1944 г.).

- Первый универсальный ламповый компьютер ENIAC, сконструированный американским инженером-электронщиком Джоном Эккертом (Eckert) и американским физиком Джоном Моучли (Mauchly), предназначенный в первую очередь для решения задач баллистики, имел почти 20 000 электронных ламп и 1500 реле. Монстр потреблял до 150 кВт энергии.

Второе поколение ЭВМ

Особенностью следующего поколения развития компьютеров является переход с вакуумных ламп на изобретенные в 1948 году транзисторы. Первый транзисторный электронно-вычислительный центр NCR-304 собран в США фирмой NCR в 1954 году, однако широкое распространение подобные компьютеры получили к 1960 году.

Третье поколение ЭВМ

Базировалось на интегральных схемах (начало 1960-х). Иногда интегральную схему называют микросхемой, или чипом (chip в переводе с английского – «щепка»). C 1965 года был начат выпуск одной из лучших машин третьего поколения IBM/360, семейство этих машин состояло из семи моделей. Кстати, 5 поколение компьютеров принципиально не очень отличается от старичка IBM и является скорее эволюцией ЭВМ, чем революцией.

Четвертое поколение

Возникновение четвертого поколения ЭВМ связано с усовершенствованием интегральных схем. В 1950 году американец К. Ларк-Горовиц (Lark-Horovitz) заострил внимание на возможности нейтронного легирования химического элемента германия. Этот метод в начале 60-х начали применять к кремнию: на его сверхчистых пластинах начали производить методом интегральной технологии так называемые большие интегральные схемы (БИС), затем – сверхбольшие интегральные схемы (СБИС):

- БИС содержит 1000-10 000 элементов в кристалле полупроводника (обычно на поверхности кристалла).

- СБИС содержит свыше 10 000 элементов.

Возникновение БИС и СБИС сделало возможным появление микропроцессоров.

Пятое поколение ЭВМ

По большому счету компьютеры пятого поколения и четвертого имеют столько общих признаков, что многие специалисты объединяют их в одно поколение. Принято считать, что к пятому относятся компактные персональные ЭВМ, предназначенные для работы одного-двух пользователей. Первый ПК «Альтаир 8800» фирмы MITS (Micro Instrumentation and Telemetry Systems) увидел свет в 1975 году. Годом позже свои «персоналки» Apple I (1976) и Apple II (1977) представила Apple Computer. После выхода культового ПК IBM PC в 1981 году персональные компьютеры окончательно покорили мир.

Альтернативная точка зрения

Споры о том, корректно ли признавать 5 поколение компьютеров как нечто революционно новое, ведутся давно. Если разделять поколения ЭВМ по элементной базе, то выясняется, что даже между третьим и четвертым поколениями грань весьма тонкая, но здесь можно говорить хотя бы о появлении микропроцессоров.

Сам термин «компьютеры пятого поколения» в настоящий момент является неопределенным и применяется во многих смыслах. Некоторые специалисты считают точкой отсчета создание двухъядерного ПК в 2005 году.

Смартфон вместо ЭВМ?

Аналитики часто рассуждают, каким будет персональный компьютер будущего – не суперкомпьютер для масштабных задач, а именно ПК. Нынешний этап развития информационно-коммуникационных технологий характеризуется чрезвычайно быстрым и почти одновременным развитием компьютерных сетей (особую роль сыграло возникновение всемирной сети Internet, на основе которой работает Всемирная паутина – World Wide Web) и мобильной связи. Причем современный смартфон вобрал в себя, по сути дела, все функции персонального компьютера.

Как сетевые компьютерные технологии, так и технологии мобильной радиосвязи постоянно совершенствуется, поэтому грядущие перемены в краткосрочной перспективе серьезные аналитики видят в минимализации устройств без потери производительности. Если в настоящее время преобладают настольные (стационарные) ПК, которые постепенно вытесняются ноутбуками, лэптопами, ультрабуками и планшетными компьютерами, то вскоре всех их могут заменить компьютеры нового поколения на базе модернизированных смартфонов.

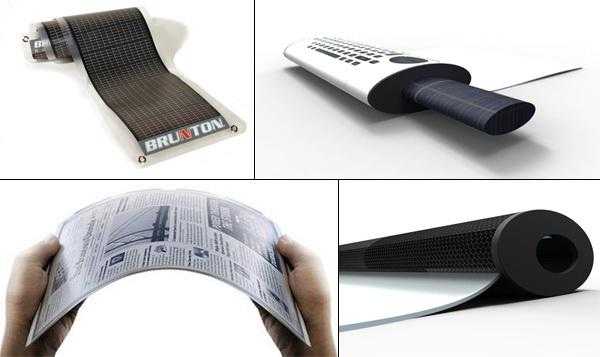

Особую роль здесь должно сыграть появление гибких дисплеев, которые уже производятся в США и Японии с 2008 года. Кстати, гибкие гаджеты, которые складываются, как книга, либо их дисплеи сворачиваются в трубочку, уже созданы (в статье вы видите их фото).

Компьютеры будущего

Главные надежды в этом направлении связаны с оптическими (фотонными) ЭВМ. Идея оптических (фотонных) вычислений – вычислений, производимых с помощью фотонов, которые сгенерированы лазерами или диодами, – имеет достаточно давнюю историю. Преимущества очевидны: используя фотоны (движущиеся со скоростью света), возможно достигнуть несравнимо более высоких скоростей передачи сигнала, чем используя электроны (как в нынешних компьютерах).

Это станет принципиальным прорывом в сфере hardware и позволит создать революционно новое (настоящее) 5 поколение компьютеров. Идея фотонной ЭВМ стала обретать материальную силу после того, как в Массачусетском технологическом институте (США) в 1969 году была предсказана, а в 1976 наблюдалась на опыте оптическая метастабильность. Для приборов, работающих на основе этого явления, требуется полупроводник, прозрачный в одной области спектра и непрозрачный в другой, с резко нелинейной оптической характеристикой (например, антимонид индия). Логические схемы на таких оптических элементах могут работать со скоростью 1000 млрд логических операций в секунду.

В июле 2014 года в Институте Вейцмана (Израиль) создан фотонный маршрутизатор – устройство, основанное на одном-единственном атоме, способном переключаться из одного квантового состояния в другое, и позволяющее направлять единичные кванты света по заданному маршруту. Фотонный маршрутизатор – ключевой элемент, который позволит создать первый фотонный компьютер будущего.

Программная среда

В сфере brainware возможные прорывы связаны с развитием математики – теории автоматов и тесно связанной с ней теории алгоритмов, теории вычислимости и теории вычислительной сложности. Теория автоматов и теория алгоритмов – разделы классической математической логики, в которых внимание сфокусировано на вопросе о том, что можно автоматизировать или вычислить.

К теории алгоритмов примыкает теория вычислимости (теория рекурсивных функций). Теория вычислительной сложности (или теория сложности вычислений) – еще один раздел дискретной математики, тесно связанный с информатикой. Основной вопрос этой теории: «Какое количество ресурсов необходимо для вычислений (если проблема вычислимости решена)?» Для многочисленных приложений особую роль приобретает развитие теории графов.

Искусственный интеллект (IE)

В научно-фантастических фильмах и литературе будущее поколение ЭВМ часто представляется как некий искусственный разум, решающий за людей большинство задач, а в некоторых случаях («Матрица», «Терминатор») подчиняющий человечество. Такие фильмы и печатные произведения заставляют задуматься, нужен ли обществу IE, подогревая интерес впечатляющими видеокадрами и фото.

Компьютеры будущего действительно планируется наделить элементами продвинутого искусственного интеллекта, однако они ничего общего не будут иметь со «страшилками» голливудских блокбастеров. Для решения задач искусственного интеллекта, в частности для создания интеллектуальных систем поддержки принятия решений (ИСППР), все шире применяются нетрадиционные разделы математики, такие как теория нечетких множеств и нечеткая логика, а также теория возможностей и теория вероятностей.

Выводы

Современные вычислительные системы и информационные технологии находят и будут находить все более широкое применение в самых разных областях человеческого бытия – в науке и технике, в образовании и культуре, в производстве, на транспорте и в сфере обслуживания. Они формируют стиль жизни современного человека, его культуру, восприятие мира и образ действий. Однако развитие этих технологий несет в себе немало опасностей. Поэтому дальнейшее совершенствование информационно-коммуникационных средств должно идти рука об руку с гуманизацией общества.

fb.ru

Поколения ЭВМ — часть 2

Второе поколение ЭВМ

ЭВМ 2-го поколения были разработаны в 1950—60 гг. В качестве основного элемента были использованы уже не электронные лампы, а полупроводниковые диоды и транзисторы, а в качестве устройств памяти стали применяться магнитные сердечники и магнитные барабаны — далекие предки современных жестких дисков. Второе отличие этих машин — это то, что появилась возможность программирования на алгоритмических языках. Были разработаны первые языки высокого уровня — Фортран, Алгол, Кобол. Эти два важных усовершенствования позволили значительно упростить и ускорить написание программ для компьютеров. Программирование, оставаясь наукой, приобретает черты ремесла. Все это позволило резко уменьшить габариты и стоимость компьютеров, которые тогда впервые стали строиться на продажу.Машины этого поколения: «РАЗДАН-2», «IВМ-7090», «Минск-22,-32», «Урал- 14,-16», «БЭСМ-3,-4,-6», «М-220, -222» и др.

Применение полупроводников в электронных схемах ЭВМ привели к увеличению достоверности, производительности до 30 тыс. операций в секунду, и оперативной памяти до 32 Кб. Уменьшились габаритные размеры машин и потребление электроэнергии. Но главные достижения этой эпохи принадлежат к области программ. На втором поколении компьютеров впервые появилось то, что сегодня называется операционной системой. Соответственно расширялась и сфера применения компьютеров. Теперь уже не только ученые могли рассчитывать на доступ к вычислительной технике; компьютеры нашли применение в планировании и управлении, а некоторые крупные фирмы даже компьютеризовали свою бухгалтерию, предвосхищая моду на двадцать лет.

Основные технические характеристики ЭВМ «Урал-16»:

Структура команд двухадресная.

Система счисления двоичная,

Способ представления чисел: с плавающей запятой.

Разрядность: 36 двоичных разрядов (мантисса числа — 29 разрядов, знак мантиссы — 1 разряд, порядок — 5 разрядов, знак порядка — 1 разряд).

Быстродействие 5000 операций/с.

Количество команд (основных) 17. Каждая операция имеет 8 модификаций.

Характеристики запоминающих устройств.

Емкость ОЗУ на ферритах 2 К слов; время обращения к ОЗУ 24 мкс,

Емкость внешнего НМЛ 120000 чисел; скорость считывания с НМЛ 2000 чисел/с.

Устройства ввода — вывода обеспечивают ввод информации в машину с фотосчитывающего устройства на кинолепте со скоростью 35 чисел/с и вывод результатов вычислений на печатающее устройство со скоростью 20 чисел/с.

Питание машины от сети переменного тока напряжением 380/220 В, частотой 50 Гц.

Потребляемая мощность около 3 кВт.

Занимаемая площадь 20 кв. м.

Третье поколение ЭВМ

Разработка в 60-х годах интегральных схем — целых устройств и узлов из десятков и сотен транзисторов, выполненных на одном кристалле полупроводника (то, что сейчас называют микросхемами) привело к созданию ЭВМ 3-го поколения. В это же время появляется полупроводниковая память, которая и по сей день используется в персональных компьютерах в качестве оперативной. Применение интегральных схем намного увеличило возможности ЭВМ. Теперь центральный процессор получил возможность параллельно работать и управлять многочисленными периферийными устройствами. ЭВМ могли одновременно обрабатывать несколько программ (принцип мультипрограммирования). В результате реализации принципа мультипрограммирования появилась возможность работы в режиме разделения времени в диалоговом режиме. Удаленные от ЭВМ пользователи получили возможность, независимо друг от друга, оперативно взаимодействовать с машиной.В эти годы производство компьютеров приобретает промышленный размах. Пробившаяся в лидеры фирма IBM первой реализовала семейство ЭВМ — серию полностью совместимых друг с другом компьютеров от самых маленьких, размером с небольшой шкаф (меньше тогда еще не делали), до самых мощных и дорогих моделей. Наиболее распространенным в те годы было семейство System/360 фирмы IBM.

Начиная с ЭВМ 3-го поколения, традиционным стала разработка серийных ЭВМ. Хотя машины одной серии сильно отличались друг от друга по возможностям и производительности, они были информационно, программно и аппаратно совместимы. Например, странами СЭВ были выпущены ЭВМ единой серии («ЕС ЭВМ») «ЕС-1022», «ЕС-1030», «ЕС-1033», «ЕС-1046», «ЕС-1061», «ЕС-1066» и др. Производительность этих машин достигала от 500 тыс. до 2 млн. операций в секунду, объём оперативной памяти достигал от 8 Мб до 192 Мб.

К ЭВМ этого поколения также относится «IВМ-370», «Электроника — 100/25», «Электроника — 79», «СМ-3», «СМ-4» и др.

Для серий ЭВМ было сильно расширено программное обеспечение (операционные системы, языки программирования высокого уровня, прикладные программы и т.д.).

Невысокое качество электронных комплектующих было слабым местом советских ЭВМ третьего поколения. Отсюда постоянное отставание от западных разработок по быстродействию, весу и габаритам, но, как настаивают разработчики СМ, не по функциональным возможностям. Для того, чтобы компенсировать это отставание, в разрабатывались спецпроцессоры, позволяющие строить высокопроизводительные системы для частных задач. Оснащенная спецпроцессором Фурье-преобразований СМ-4, например, использовалась для радиолокационного картографирования Венеры.

Еще в начале 60-х появляются первые миникомпьютеры — небольшие маломощные компьютеры, доступные по цене небольшим фирмам или лабораториям. Миникомпьютеры представляли собой первый шаг на пути к персональным компьютерам, пробные образцы которых были выпущены только в середине 70-х годов. Известное семейство миникомпьютеров PDP фирмы Digital Equipment послужило прототипом для советской серии машин СМ.

Между тем количество элементов и соединений между ними, умещающихся в одной микросхеме, постоянно росло, и в 70-е годы интегральные схемы содержали уже тысячи транзисторов. Это позволило объединить в единственной маленькой детальке большинство компонентов компьютера — что и сделала в 1971 г. фирма Intel, выпустив первый микропроцессор, который предназначался для только-только появившихся настольных калькуляторов. Этому изобретению суждено было произвести в следующем десятилетии настоящую революцию — ведь микропроцессор является сердцем и душой современного персонального компьютера.

Но и это еще не все — поистине, рубеж 60-х и 70-х годов был судьбоносным временем. В 1969 г. зародилась первая глобальная компьютерная сеть — зародыш того, что мы сейчас называем Интернетом. И в том же 1969 году одновременно появились операционная система Unix и язык программирования С («Си»), оказавшие огромное влияние на программный мир и до сих пор сохраняющие свое передовое положение.

Четвертое поколение ЭВМ

К сожалению, начиная с середины 1970-х годов стройная картина смены поколений нарушается. Все меньше становится принципиальных новаций в компьютерной науке. Прогресс идет в основном по пути развития того, что уже изобретено и придумано, — прежде всего за счет повышения мощности и миниатюризации элементной базы и самих компьютеров.Обычно считается, что период с 1975 г. принадлежит компьютерам четвертого поколения. Их элементной базой стали большие интегральные схемы (БИС. В одном кристалле интегрированно до 100 тысяч элементов). Быстродействие этих машин составляло десятки млн. операций в секунду, а оперативная память достигла сотен Мб. Появились микропроцессоры (1971 г. фирма Intel), микро-ЭВМ и персональные ЭВМ. Стало возможным коммунальное использование мощности разных машин (соединение машин в единый вычислительный узел и работа с разделением времени).

Однако, есть и другое мнение — многие полагают, что достижения периода 1975-1985 г.г. не настолько велики, чтобы считать его равноправным поколением. Сторонники такой точки зрения называют это десятилетие принадлежащим «третьему-с половиной» поколению компьютеров. И только с 1985г., когда появились супербольшие интегральные схемы (СБИС. В кристалле такой схемы может размещаться до 10 млн. элементов.), следует отсчитывать годы жизни собственно четвертого поколения, здравствующего и по сей день.

Развитие ЭВМ 4-го поколения пошло по 2 направлениям:

1-ое направление — создание суперЭВМ — комплексов многопроцессорных машин. Быстродействие таких машин достигает нескольких миллиардов операций в секунду. Они способны обрабатывать огромные массивы информации. Сюда входят комплексы ILLIAS-4, CRAY, CYBER, «Эльбрус-1», «Эльбрус-2» и др. Многопроцессорные вычислительные комплексы (МВК) «Эльбрус-2» активно использовались в Советском Союзе в областях, требующих большого объема вычислений, прежде всего, в оборонной отрасли. Вычи

mirznanii.com

Что такое «поколения ЭВМ»? Поколение «2» и следующие | Техника и Интернет

«Если бы авиапромышленность в последние 25 лет развивалась столь же стремительно, как промышленность средств вычислительной техники, то сейчас самолёт Boeing 767 стоил бы 500 долл. и совершал облёт земного шара за 20 минут, затрачивая при этом пять галлонов топлива. Приведенные цифры весьма точно отражают снижение стоимости, рост быстродействия и повышение экономичности ЭВМ». Scientific American 1983, № 8.

Второе поколение: ЭВМ, основанные на транзисторах

Когда вместо ламп пришли транзисторы, это сразу подтолкнуло все технологии, связанные с ЭВМ. Резко уменьшилось потребление электричества, резко уменьшились размеры ЭВМ, увеличилось быстродействие. ЭВМ из монстров, занимавших целые этажи зданий, превратились сначала в устройства, размером со шкаф, потом — в чемодан, размещающийся на столе, потом — в небольшую коробку, потом стали еще меньше. А баги, вместо сгоравших на контактах тараканов, превратились в ошибки в программном обеспечении.

По мере совершенствования технологии компьютеры превратились из набора соединенных между собой пучками проводов шкафов, состоящих из соединенных между собой пучками проводов полок, состоявших из соединенных между собой проводами плат — в набор соединенных между собой проводами плат. Устройства внешней памяти и ввода/вывода тоже менялись очень быстро. Вместо магнитных барабанов пришли магнитные диски, чья емкость стала стремительно увеличиваться. От нескольких мегабайт до десятков мегабайт (в наше время — уже до терабайт).

Из ЭВМ второго поколения хорошо известны мэйнфреймы IBM, фирма DEC выпустила свою первую модель PDP-1. У нас, в СССР, была выпущена БЭСМ-6.

Третье поколение: ЭВМ на интегральных схемах

Интегральные схемы, состоящие из сотен миллионов транзисторов, позволили разместить процессор уже всего на одной плате. IBM выпустила модели 360 и 370, а в СССР стали выпускать серию ЕС ЭВС (Единая Система), по сути — содранную с моделей IBM-360. Магнитные диски росли в емкости, уменьшаясь в размерах, магнитные ленты служили надежным средством архивирования данных. Появились первые мониторы, заменившие электрические пишмашинки, служившие прежде терминалами операторов. Ввод данных производился на перфокартах, перфолентах и магнитных лентах.

Печатающие устройства множились, появились мозаичные печатающие устройства, и машинные залы заполнились стрекотаньем бьющих по копировальной ленте иголочек. Машины все еще были большими, но их применение все расширялось.

Четвертое поколение ЭВМ: на БИС

Большие интегральные схемы — БИС, и сверхбольшие — СБИС, иногда последних выделяют в 5-е поколение ЭВМ. Создание больших интегральных схем (БИС) позволило разместить процессор ЭВМ в одной микросхеме и таким образом резко увеличить быстродействие и уменьшить себестоимость одной ЭВМ.

По мере совершенствования технологии элементы ЭВМ постепенно уменьшались. Наконец пришло время, когда процессор разместили на одной микросхеме. Так появились микропроцессоры, сделавшие возможным появление Персональных Компьютеров, или ПК. Быстродействие резко возросло, компьютеры стали меньше и дешевле.

БИС перевернули и технологию производства, и рынок компьютеров. Себестоимость уменьшилась настолько, что компьютер стал по карману обычному обывателю. Массовое производство резко снизило себестоимость. Так был создан новый рынок, новые горизонты потребления. А где есть спрос — появляется и предложение.

В создании ПК — огромная заслуга Стива Джобса и Стива Возняка. Как говорится, капитализм в чистом виде, спрос рождает предложение. Но куда круче, когда сначала придумывается предложение, которое приходится по сердцу очень многим, порождая огромный спрос на новый продукт. В 1976 году на свет появился первый серийный ПК Apple.

Однако в самом ближайшем будущем проявилось превосходство корпораций над энтузиастами «сарайного» производства. «Законодателем мод» на рынке ПК стала фирма IBM с ее IBM PC (Personal Computer). Практически этот стандарт сохранился до нашего времени, хотя мощность компьютеров выросла в тысячи раз, а операционная система и программные оболочки изменились до неузнаваемости. И это при том, что фирма IBM — давно уже не законодательница мод на рынке ЭВМ. Ее давным-давно обогнали и отобрали значительную часть рынка молодые и агрессивные, которых тоже уже обогнали — еще более молодые.

Закон Мура

В середине 60-х годов Гордон Мур (ставший впоследствии одним из основателей компании Intel) случайно (он подготавливал выступление и прикидывал цифры, сколько было транзисторов в новых микросхемах в то время, сколько за год до этого, за два, за четыре…) обнаружил странную закономерность, что количество элементов микросхем новых моделей удваивается примерно каждые 2 года.

Вы, конечно, помните притчу об индийском мудреце, продавшем секрет шахмат и игры в шахматы некоему радже за пшеницу — на одну клетку надо было положить одно зерно, на каждую последующую — вдвое больше, и так на каждую из 64 клеток шахмат. Помните, чем закончилась притча?

Так вот, с момента формулирования закона Мура уже прошло 40 лет, или 20 раз по 2! И закон сохраняется до сих пор. Когда технологии оказываются в силу физических причин неспособными поддерживать уменьшение размера элементов — происходит смена технологий.

Сам Мур, столь изрядно пошутивший в 1965 году, уже несколько раз в серьезных научных статьях предрекал крах закона Мура. Последний раз это было в 2007 году. Но закон по-прежнему соблюдается.

shkolazhizni.ru

3 Поколения эвм

Электронно-вычислительную технику принято делить на поколения

Смены поколений чаще всего были связаны со сменой элементной базы ЭВМ, с прогрессом электронной техники.

Это всегда приводило к росту вычислительной мощности ЭВМ, то есть быстродействия и объема памяти.

Но это не единственное следствие смены поколений. При таких переходах, происходили существенные изменения в архитектуре ЭВМ, расширялся круг задач, решаемых на ЭВМ, менялся способ взаимодействия между пользователем и компьютером.

3.1 Первое поколение эвм

Первое поколение ЭВМ — ламповые машины 50-х годов. Скорость счета самых быстрых машин первого поколения доходила до 20 тысяч операций в секунду (ЭВМ М-20).

Для ввода программ и данных использовались перфоленты и перфокарты.

Поскольку внутренняя память этих машин была невелика (могла вместить в себя несколько тысяч чисел и команд программы), то они, главным образом, использовались для инженерных и научных расчетов, не связанных с переработкой больших объемов данных.

Это были довольно громоздкие сооружения, содержавшие в себе тысячи ламп, занимавшие иногда сотни квадратных метров, потреблявшие электроэнергию в сотни киловатт

Программы для таких машин составлялись на языках машинных команд. Это довольно трудоемкая работа.

Поэтому программирование в те времена было доступно немногим.

В 1949 году в США был создан первый полупроводниковый прибор, заменяющий электронную лампу. Он получил название транзистор. Транзисторы быстро внедрялись в радиотехнику.

3.2 Второе поколение эвм

В 60-х годах транзисторы стали элементной базой для ЭВМ второго поколения.

Переход на полупроводниковые элементы улучшил качество ЭВМ по всем параметрам: они стали компактнее, надежнее, менее энергоемкими

Быстродействие большинства машин достигло десятков и сотен тысяч операций в секунду.

Объем внутренней памяти возрос в сотни раз по сравнению с ЭВМ первого поколения.

Большое развитие получили устройства внешней (магнитной) памяти: магнитные барабаны, накопители на магнитных лентах.

Благодаря этому появилась возможность создавать на ЭВМ информационно-справочные, поисковые системы.

Такие системы связаны с необходимостью длительно хранить на магнитных носителях большие объемы информации.

Во времена второго поколения активно стали развиваться языки программирования высокого уровня. Первыми из них были ФОРТРАН, АЛГОЛ, КОБОЛ.

Составление программы перестало зависеть от модели машины, сделалось проще, понятнее, доступнее.

Программирование как элемент грамотности стало широко распространяться, главным образом среди людей с высшим образованием.

3.3 Третье поколение эвм

Третье поколение ЭВМ создавалось на новой элементной базе — интегральных схемах. С помощью очень сложной технологии специалисты научились монтировать на маленькой пластине из полупроводникового материала, площадью менее 1 см, достаточно сложные электронные схемы.

Их назвали интегральными схемами (ИС)

Первые ИС содержали в себе десятки, затем — сотни элементов (транзисторов, сопротивлений и др.).

Когда степень интеграции (количество элементов) приблизилась к тысяче, их стали называть большими интегральными схемами — БИС; затем появились сверхбольшие интегральные схемы — СБИС.

ЭВМ третьего поколения начали производиться во второй половине 60-х годов, когда американская фирма IBM приступила к выпуску системы машин IBM-360. Это были машины на ИС.

Немного позднее стали выпускаться машины серии IBM-370, построенные на БИС.

В Советском Союзе в 70-х годах начался выпуск машин серии ЕС ЭВМ (Единая Система ЭВМ) по образцу IBM-360/370.

Переход к третьему поколению связан с существенными изменениями архитектуры ЭВМ.

Появилась возможность выполнять одновременно несколько программ на одной машине. Такой режим работы называется мультипрограммным (многопрограммным) режимом.

Скорость работы наиболее мощных моделей ЭВМ достигла нескольких миллионов операций в секунду.

На машинах третьего поколения появился новый тип внешних запоминающих устройств —магнитные диски.

Как и на магнитных лентах, на дисках можно хранить неограниченное количество информации.

НМЛ.

Широко используются новые типы устройств ввода-вывода: дисплеи, графопостроители.

В этот период существенно расширились области применения ЭВМ. Стали создаваться базы данных, первые системы искусственного интеллекта, системы автоматизированного проектирования (САПР) и управления (АСУ).

studfiles.net