ученые степени в России по возрастанию

Простому смертному непросто разобраться во всех категориях, составляющих научную «карьерную лестницу». Доценты, профессоры, аспиранты, кандидаты наук – можно услышать разные научные титулы, особенно легко запутаться студенту, который только начал обучение в ВУЗе.

Что означают эти ученые степени в России, как они располагаются по возрастанию, кто их получает, чем они отличаются от ученых званий и как не перепутать их с научными должностями – будем разбирать в нашей статье.

Что такое ученая степень

Ученая степень – квалификация достигнутого профессионального уровня, присуждаемая за научно-исследовательские достижения.

Ученая степень присуждается за достижения в науке

Ученую степень можно получить в ВУЗе и НИИ (так называемый Научно-исследовательский институт, мы этим термином обозначаем разные научные организации).

Положительное или отрицательное решение о присуждении принимает специальный орган – диссертационный совет.

Степень – это профессиональный титул, который не зависит от занимаемой должности, преподавания и стажа и определяет исключительно научный «ранг».

Она позволяет квалифицировать уровень теоретических знаний и практических достижений в сфере науки.

В научном сообществе авторитет ученого, признание его заслуг и просто квалификация связаны с наличием степени.

Этот титул, полученный ранее, сохраняется за человеком на всю жизнь, если только он не получит более высокую степень или не будет дисквалифицирован.

В России утверждены специальным положением две ученые степени: кандидат наук и доктор наук, применяемые еще в советское время.

Такая двухступенчатая система является наследием немецкой научной иерархии, применяемой еще до революции.

Сегодня в большинстве стран, примкнувших к Болонскому процессу, применяется одна степень послевузовской квалификации – доктор философии (Doctor of Philosophy), где философия равняется науке вообще.

Поскольку Россия тоже подписала Болонскую конвенцию, направленную на приведение научно-образовательных систем к единому порядку, возможно, скоро нас ждут перемены в этой сфере.

Ученые степени: список по порядку возрастания

В настоящее время в РФ присуждают две ученые степени:

- Кандидат наук – первая квалификационная степень.

- Доктор наук – вторая и высшая квалификационная степень.

Этими двумя рангами ограничивается научная иерархия.

Бакалавриат, специалитет и магистратура – ступени, обозначающие объем полученного в ВУЗе образования – с ученой степенью в нашей стране не соотносятся никоим образом.

Степень можно получить только по определенной научной отрасли, есть официальный список, ограничивающий перечень наук. Например, наименование полной ученой степени преподавателя уголовного права может выглядеть так: кандидат юридических наук (к.ю.н.) по специальности 12.00.09 «Уголовный процесс», где код специальности обозначается цифрами.

Отличие ученой степени от ученого звания

Если вы не имеете непосредственного отношения к научному миру, то немудрено запутаться в ученых степенях и ученых званиях.

Чтобы прояснить все сомнения, давайте обозначим, чем отличаются эти «научные ранги».

Ученое звание – категория, квалифицирующая профессиональные достижения в научно-педагогической деятельности.

Для получения этого научного титула важны опыт работы, количество опубликованных трудов, число «подопечных» – студентов и аспирантов, проводящих свои исследования под руководством преподавателя.

Ученое звание присуждают за достижения в научно-педагогической деятельности

В России присваивают два ученых звания:

- Доцент;

- Профессор.

Если захотите блеснуть своей образованностью в обществе научных деятелей, не забудьте, что степень «присуждают», а ученое звание «присваивают» — такое обозначение принято в профессиональном лексиконе и в нормативных документах.

Еще до недавних пор звание обозначало два понятия: вышеописанный научный титул и принадлежность к кафедре, на которой работал сотрудник. С 2014 года его можно получить лишь как квалификационный ранг.

Присваивать ученое звание отныне имеет право только Министерство образования, опираясь на стаж и профессиональные заслуги, прежде это была прерогатива ВАК (Высшей аттестационной комиссии – компетентный орган, уполномоченный Министерством).

Подвергся изменению также порядок получения звания – если раньше «профессора» можно было получить сразу, то теперь обязательное условие – трехлетний стаж в звании доцента.

Традиционно ученые сперва получают степень – и уже потом оказываются удостоены звания.

То есть в большинстве случаев происходит так: научный работник получает степень, предположим, кандидата наук, а потом уже звание доцента.

Таким образом, профессорами в основном становятся доктора наук.

Но, поскольку это не прописано законодательно, можно встретить профессора без докторской степени. В научном лексиконе таких профессоров принято называть «холодными».

Ученые степени в ВУЗах

Важно не путать ученое звание с официальной должностью, на которой работает сотрудник.

В учебных и научных организациях термины «доцент» и «профессор» обозначают еще названия должностных ступеней. И степень, и звание утверждаются за человеком на всю жизнь – вступают в должность же лишь на определенный срок.

Должностная лестница определяется внутренним регламентом ВУЗа примерно по такой иерархии:

- лаборант;

- старший лаборант;

- ассистент;

- преподаватель;

- старший преподаватель;

- доцент;

- профессор;

- завкафедрой;

- декан;

- проректор;

- ректор.

То есть можно состоять в должности профессора, но не иметь никакого ученого звания, или иметь ученое звание профессора, а работать на должности доцента.

Зачастую преподаватель, занимающий профессорскую должность, далеко не всегда располагает званием профессора, а заведующий кафедрой может быть всего лишь доцентом по званию.

Чаще всего само звание присваивается после опыта работы в одноименной должности.

Пример официального перечисления всех научных регалий будет звучать так: Симонова И.С., кандидат филологических наук по специальности 10.02.03 «Славянские языки», доцент по специальности «Славянские языки», раньше к этому добавили бы «доцент кафедры русского языка».

При этом занимаемая должность может быть разной.

Условия присуждения степени

Чтобы достичь цели и получить заветную степень, придется изрядно потрудиться. Это довольно сложная процедура, занимающая немало времени.

Получение степени — довольно сложная процедура

Первоначальное решение – положительное или отрицательное – о присуждении ученой степени принимает диссертационный совет.

Это компетентный орган, созданный при ВУЗе или научной организации.

В случае положительного решения совета документы перенаправляются в Высшую аттестационную комиссию.

Здесь подходят к процедуре со всей строгостью — перепроверяют работу, публикации, документы и затем утверждают решение о присуждении, но могут и отклонить.

В 2016-2017 годах были приняты поправки, выделившие перечень образовательных и научных учреждений, которые получили полномочия самостоятельно «вручать» степень без участия со стороны ВАК.

Это МГУ, СПбГУ и чуть больше десяти образовательных и научных организаций признанного уровня, среди которых крупные региональные ВУЗы и НИИ.

Такая передача прав вызвала ожесточенные споры в научных кругах. Многие считают, что отсутствие государственного контроля за процессом присуждения приведет к коррупции и «измельчению» этих категорий.

Чтобы вы смогли претендовать на первую степень – кандидата наук, обязательно иметь за плечами диплом специалиста или магистра, диплома бакалавра недостаточно.

Считается, что магистратура – первый шаг на пути к аспирантуре, так как магистры защищают диссертацию, которая потом вполне может «вырасти» до кандидатской.

Порядок присуждения степеней

Для получения ранга кандидата наук необходимым условием является сдача кандидатского минимума – экзамены по специальности, философии и иностранному языку.

Для допуска к защите диссертации нужно сдать экзамены

Экзамены являются допуском к защите кандидатской квалификационной работы – диссертации.

Кандидатская диссертация – квалификационная работа, имеющая ценность для научной отрасли, представляющая новые практические научные достижения или разрешение теоретических научных проблем.

По основным идеям диссертации необходимо опубликовать несколько статей в научных изданиях (не менее двух публикаций).

На написание диссертации дается 3 месяца отпуска, если соискатель работает в научной организации.

Большинство претендующих на степень кандидата наук обучаются в аспирантуре – ступень первого уровня послевузовского образования. Аспирантуры есть при ВУЗах и научных организациях, причем в НИИ конкурс в разы меньше.

Срок обучения в аспирантуре составляет 3-4 года. Обучающимся в аспирантуре присваивают одну из младших научных должностей и возлагают преподавательские или другие обязанности.

Те, кто не хотят посвящать себя науке и преподаванию, имеют возможность защищать свою диссертационную работу в форме свободного соискательства – то есть самостоятельно сдавать экзамены и писать исследование без зачисления в аспирантуру.

По статистике из трех претендентов лишь один получает кандидатскую степень с первого раза. У многих получается защитить диссертацию только со второй или третьей попытки.

Докторская диссертация – квалификационная работа, представляющая собой важное научное достижение или решение научных проблем, имеющих большое политическое, экономическое, культурное значение для научного общества и государства в целом.

Доктором наук может стать только тот, кто уже имеет кандидатскую степень

Для защиты докторской диссертации надо иметь не менее 10-15 публикаций по исследуемой теме.

Докторскую диссертацию может защищать только тот, кто уже имеет степень кандидата наук. Утверждает докторскую степень Президиум ВАК.

Для подготовки докторов наук существует аналогичная аспирантуре ступень послевузовского образования – докторантура. Обучение в докторантуре составляет также 3-4 года.

Свободное соискательство, без зачисления в докторантуру, тоже практикуется.

Учитывая высокий уровень требований, на степень доктора наук претендует гораздо меньшее количество соискателей. В основном это признанные «мэтры», посвятившие научной деятельности много лет.

Интересен факт, что отрасль, в которой ученый претендует на степень кандидата или доктора, не обязана совпадать с полученным образованием или ранее присужденной степенью.

То есть, закончив, к примеру, технический ВУЗ, вы можете получить степень кандидата юридических наук, а затем – доктора химических наук.

Присуждение ученой степени подтверждается квалификационным документом – дипломом.

Для сравнения, при награждении научным званием вручается аттестат о его присвоении.

Таким образом, сегодня в РФ есть две ученые степени: кандидат наук и доктор наук.

Чтобы достичь присуждения степени, надо защитить диссертационную работу, отвечающую высоким требованиям.

Если вы собираетесь строить свою карьеру в науке, вам не обойтись без ученой степени – она подтверждает вашу квалификацию в научной отрасли, и в большинстве случае предшествует присвоению ученого звания.

Получение степени влияет и на размер заработной платы – ее обладателям полагается больший должностной оклад.

В последние годы получить титул, подтверждающий высокий уровень образования, стремятся также многие топ-менеджеры и руководители высшего уровня в государственных структурах – это повышает их кадровую ценность, в крупных компаниях растет спрос на сотрудников с такой квалификацией.

В этом видео вы узнаете, как нужно правильно писать диссертацию:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

vyuchit.work

Декан, доцент, куратор, методист — кто все эти люди? Ликбез для первокурсника

Первые недели учёбы в вузе для первокурсников проходят под знаком смущения и растерянности. Кто такой куратор, методист, декан? Адукар готов заранее объяснить будущим студентам все непонятные слова. А начнём мы, пожалуй, с самого простого — с людей. Чтобы избежать неловких ситуаций.

Студент — учащийся вуза.

Первокурсник («первач») — студент I-го курса. Администрация вуза твердит о том, что первокурсника от студента отделяет боевое крещение в виде первой сессии. Так оно и есть!

Одногруппник — студент из твоей группы. Как правило, он учится на твоей специальности, но бывает и так, что в одну группу объединяют ребят со смежными специальностями (если набор на каждую из них был небольшой). Иногда одногруппники оказываются и соседями по комнате в общежитии, так что на ближайшие годы вы разделите тяготы и радости студенческой жизни.

Однокурсник, сокурсник — студент, который учится с тобой на одном курсе. С однокурсниками ты сможешь познакомиться на поточных лекциях, когда один предмет читается нескольким группам. У сокурсника всегда можно разведать, как тот или иной преподаватель принимает экзамены и зачёты.

Староста — это студент, который является формальной главой группы. Обычно человека на эту должность выбирают уже на первом собрании группы. У старосты группы есть свои обязанности и привилегии.

Пожалуй, больше всего сложностей вызывают названия должностей работников вуза, а также степеней и званий преподавателей. Поясняем:

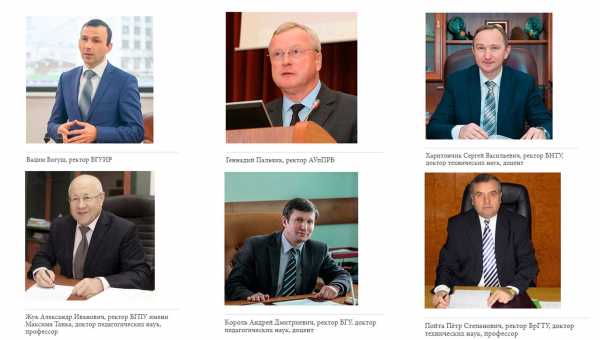

Ректор — это руководитель высшего учебного заведения. Ректора обязательно нужно знать в лицо.

Проректор — заместитель ректора. Как правило, в крупных вузах есть первый проректор и множество других, специализирующихся уже на более узких вопросах: учебная работа, международное сотрудничество, идеологическая работа, спорт и т. д.

Декан — возглавляет факультет, руководит учебной, воспитательной и научной работой. Знать его имя и писать без ошибок — твой долг: все прошения и ходатайства на уровне факультета отправляются на его имя.

Заместитель декана по учебной работе — отвечает за успеваемость на факультете: учебный процесс, экзамены, зачёты, научная жизнь — его вотчина. Хочешь уехать домой посреди учебной недели — идёшь к нему.

Заместитель декана по воспитательной работе — держит руку на пульсе культурной жизни факультета. Есть идеи, как весело организовать какое-нибудь мероприятие? Обращайся к нему.

Заведующий кафедрой — руководит кафедрой на факультете. Если факультет — это отделение высшего учебного заведения, где преподаются научные дисциплины какой-либо одной отрасли знаний, то кафедра — это структурное подразделение вуза, которое осуществляет подготовку в рамках определённой специализации.

Лаборант — научно-технический сотрудник, подчиняется заведующему кафедрой или лабораторией. Подготавливает приборы, препараты, оборудование, наглядные материалы для лабораторных, семинаров или к проведению экспериментов. С лаборантами лучше дружить, ведь они — источник информации о преподавателях (как они спрашивают на зачётах и экзаменах, на чём любят подловить, как у ним найти подход, где искать преподавателя, когда он будет не на кафедре и т. д.).

Методист — специалист, который занимается составлением учебных программ, а также ведёт документацию по учебной работе. В его компетенцию входит, к примеру, составление расписания и учёт сессии. Хороший методист — счастье для факультета. Обычно студент приходит к нему в нескольких случаях: взять справку с места учёбы или разобраться с расписанием занятий.

Ассистент — начальная преподавательская должность в вузах. Обычно её занимают аспиранты. Ассистент проводит семинарские и практические занятия, помогает принимать зачёт или экзамен.

Преподаватель — преподавательская должность в вузах, которая занимает промежуточное положение между ассистентом и старшим преподавателем. На этого специалиста возлагается проведение семинарских и лабораторных занятий. Как правило, на данную должность назначаются педагоги без учёной степени с опытом работы.

Старший преподаватель — преподавательская должность в вузах, которая занимает промежуточное положение между преподавателем и доцентом. Старшие преподаватели могут самостоятельно читать курсы лекций и принимать зачёты и экзамены. Как правило, ими становятся преподаватели, не имеющие учёной степени, но имеющие достаточный опыт работы (обычно не менее трёх лет).

Доцент — учёное звание преподавателей высших учебных заведений, выполняющих функцию университетских лекторов; должность в высших учебных заведениях.

Кандидат наук — учёная степень первой ступени. Звание кандидата наук может назначаться с указанием специализации (кандидат экономических наук).

Доктор наук — учёная степень второй, высшей ступени (после кандидата наук). Звание доктора наук может назначаться с указанием специализации (доктор экономических наук).

Профессор — учёное звание научно-педагогического работника высшего учебного заведения.

Академик — звание действительного члена организации учёных — академии наук, высшее учёное звание.

***

Если материал был для тебя полезен, не забудь поставить «мне нравится» в наших соцсетях ВКонтакте, Instagram, Facebook, ASKfm и поделись постом с друзьями. А мы сделаем ещё больше материалов, которые пригодятся тебе для учёбы.

Перепечатка материалов с сайта adukar.by возможна только с письменного разрешения редакции. [email protected]

adukar.by

Что нужно, чтобы занять должность преподавателя вуза?

Карьера преподавателя всегда считалась престижной и почетной. Этому общественному мнению не помешали даже масштабные реформы в сфере образования и невысокий уровень заработной платы. Что же так привлекает людей к получению данной профессии? Какими качествами должен обладать преподаватель? Об этом и другом – в данной статье.

Кто обычно становится преподавателем вуза?

Как правило, преподавателями становятся в двух случаях:

- когда человек является потомственным преподавателем. То есть у него в семье принято выбирать эту профессию;

- когда преподаватели приглашают студента с красным дипломом к продолжению научной карьеры в стенах его Альма-матер.

Конечно, бывают и другие варианты, но они менее распространены. Например, когда человек проработал много лет специалистом в какой-то одной сфере, то ближе к пенсии или на пенсии он может выбрать карьеру преподавателя, чтобы у него появилось больше свободного времени. Накопленный за время работы опыт пригодится ему в его преподавательской деятельности и будет полезен студентам.

Требования к преподавателям

Чтобы преподавать в вузе, необязательно защищать диссертацию и получать кандидатскую степень. Однако в этом случае соискатель занимает в лучшем случае должность старшего преподавателя без возможности дальнейшего повышения по службе. Для этого ему придется в будущем защищать диссертацию. Соответственно, без защиты диссертации на соискание степени кандидата наук в университете сотруднику придется тяжко. Тогда ему придется всю карьеру занимать должность старшего преподавателя.

Так каковы же минимальные требования к преподавателю? Прежде всего, это наличие высшего образования – не ниже специалиста или магистра. Хотя иногда допускается привлечение сотрудников с бакалаврским дипломом. Компенсацией за отсутствие должного образования может послужить большой опыт работы по специальности. Такая ситуация распространена при привлечении к работе преподавателей-совместителей. Обычно в дневное время они работают по специальности, а по вечерам и выходным проводят занятия в университете. Бакалавру позволено также проводить практические и семинарские занятия в вузе.

Однако разделение на бакалавриат и специалитет произошло недавно, поэтому большинство преподавателей получило диплом специалиста в вузе.

Конкурс на замещение должности в вузе

Чтобы стать преподавателем в вузе, соискатель должен пройти процедуру конкурсного отбора на замещение желаемой должности. Конкурс проводится в открытой форме: информация о его проведении размещается на сайте университета. Соискатель должен подать заявку на участие в конкурсе в электронной форме и прикрепить к ней документацию.

Далее происходит избрание претендента на кафедре путем голосования. Если его кандидатура одобрена кафедрой, то дальнейшая его судьба будет решаться на собрании Ученого Совета. На самом конкурсе его присутствие необязательно, но желательно. Обычно ему дают несколько минут на собственную презентацию. Потом члены Совета производят голосование (возможные варианты ответа: «да», «против», «воздержался»). По итогам голосования претендента либо избирают, либо не избирают на должность.

Чтобы замещать должность, следует иметь за плечами аспирантуру. Чтобы претендовать на замещение более высоких должностей доцента и профессора, следует защитить диссертацию и получить ученую степень кандидата или доктора наук соответственно.

Какими личными качествами должен обладать преподаватель?

Даже если соискатель на должность удовлетворяет всем описанным выше требованиям, далеко не факт, что из него получится хороший преподаватель.

Настоящий преподаватель должен обладать еще и определенными личными качествами, которые позволят ему привить к студентам тягу к науке:

- умение работать с людьми;

- умение установить контакт с аудиторией;

- грамотная и правильная речь. Для этого нужно постоянно работать над дикцией и тембром голоса, делать правильные ударения, не употреблять жаргонных слов;

- исключение панибратства со студентами;

- умение доступно объяснить материал;

- способность сохранять спокойствие в любых ситуациях. К примеру, не допускается, чтобы преподаватель «срывался» на студенте, даже если тот не ведет себя этично;

- организаторские способности.

Что касается профессионализма, то преподаватель должен быть намного более осведомленным в своей области, чем студенты. Идеально, если и в других областях он тоже будет на голову их выше. Это позволит ему заслужить авторитет. Важно не читать свои конспекты, а объяснять студентам материал, лишь изредка пользуясь своими записями. Тогда и студентам будет проще запоминать и усваивать материал. Это приходит только с опытом.

Преподавателю важно «держать руку на пульсе». Для этого он должен постоянно штудировать литературу по своей специальности, быть в курсе последних новостей и открытий. Важно уделять много времени на подготовку к занятиям. Преподаватель должен знать намного больше, чем он рассказывает студентам. И подготавливать материал к каждой лекции он должен с запасом.

Даже не обсуждается, что настоящий преподаватель должен уважать студентов и относиться к ним на равных. Не стоит забывать и о преподавательской этике.

Карьера преподавателя

Перечень должностей в вузе таков:

- ассистент;

- старший преподаватель;

- доцент;

- профессор.

Должность ассистента является профессиональной квалификацией преподавателя. Она подразумевает наличие диплома (специалиста или магистра) и опыт преподавания в течение одного года (или прохождение обучения в аспирантуре). В должностные обязанности ассистента входит проведение семинарских и практических занятий, консультаций. Также он должен помогать доценту или профессору в приеме экзаменов.

Старший преподаватель, помимо исполнения вышеперечисленных обязанностей, должен проводить лекционные занятия, разрабатывать методический материал и пособия. Для замещения данной должности соискатель должен защитить кандидатскую диссертацию или иметь стаж педагогической работы не менее трех лет.

Доцент должен не только вести педагогическую работу со студентами, но и проводить учебно-методическую работу и осуществлять научную деятельность. Для этого ему нужно писать рабочие программы, издавать научные статьи, писать учебные пособия и т.д. Для получения этой должности соискатель должен получить ученую степень кандидата наук и иметь преподавательский стаж.

Завершает иерархию должностей вуза профессор. Чтобы занять данную должность, соискатель должен получить ученую степень доктора наук, проводить научно-педагогическую работу не менее 5 лет, подготовить к защите аспирантов и соискателей, публиковать монографии, учебные пособия и научные статьи в журналах, входящий в перечень ВАК и РИНЦ.

Чтобы построить успешную карьеру, преподавателю необходимо сначала защитить диссертацию и получить степень кандидата наук, что позволит занять в университете должность доцента. Однако такой доцент называется «холодным», поскольку у него еще нет соответствующего ученого звания. Для этого ему нужно написать определенное количество работ и выполнить другие критерии, после чего быть представленным вузом к получению данного звания. Оно подтверждается соответствующей «корочкой». Тогда он станет «ВАКовским» доцентом. Потом он пишет докторскую диссертацию, становится профессором по должности, а потом – и по званию. Совсем немногим удается стать членами Академии Наук – высшей ступени научной иерархии.

Должностная инструкция преподавателя вуза

Современный преподаватель должен не только заниматься преподавательской деятельностью. В круг его обязанностей обычно входит:

- научно-исследовательская работа;

- ведение кружков со студентами;

- общественная деятельность и кураторская работа.

Раньше преподавателю уделялось больше времени на подготовку к лекциям, да и самих лекций было больше. После многочисленных реформ сферы образования у преподавателя осталось совсем мало времени на это. Теперь он должен больше заниматься рутинной работой: писать многочисленные рабочие программы и корректировать их, исходя из новых требований, и т.д. Это подрывает процесс образования изнутри.

Обязанности и нагрузка преподавателя, прежде всего, зависят от занимаемой им должности и наличия у него звания. От этого непосредственно зависит и его оклад. Для каждого преподавателя устанавливается учебная нагрузка. Она может различаться в зависимости от конкретного вуза и специальности. Нагрузка определяется самим вузом, но она не должна превышать 900 часов в год. Трудовым Кодексом установлено, что рабочая неделя преподавателя не должна превышать 36 часов. Отпуск должен составлять 56 дней. В преподавательских кругах даже ходит шутка: «У должности преподавателя вуза есть два плюса: июнь и июль».

Чтобы занимать должность преподавателя вуза, следует не просто избираться по конкурсу, но и регулярно повышать свою квалификацию.

Таким образом, преподаватель вуза – должность не только почетная, но и ответственная. Стать им сможет далеко не каждый. Быть преподавателем – это призвание.

open-resource.ru

Должности в учебных заведениях | 1privilege.ru

В государственных и муниципальных высших учебных заведениях особенности замещения должностей ректоров, проректоров, руководителей их филиалов и институтов устанавливаются Трудовым кодексом Российской Федерации. (п. 3 в ред. Федерального закона от 24.04.2008 N 50-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 3.1. В государственном или муниципальном высшем учебном заведении по решению его ученого совета, согласованному с органом исполнительной власти или исполнительно-распорядительным органом городского округа, муниципального района, в ведении которых находится такое высшее учебное заведение, может учреждаться должность президента высшего учебного заведения. При этом в устав высшего учебного заведения в установленном порядке вносятся соответствующие изменения. Должность президента федерального университета учреждается при создании федерального университета и закрепляется в его уставе. (в ред.

Статья 20. работники высших учебных заведений

ВниманиеНельзя совмещать должность ректора и президента государственного или муниципального высшего учебного заведения. Президент высшего учебного заведения избирается на заседании ученого совета тайным голосованием простым большинством голосов на срок до 5 лет.

После избрания президента между ним и органом исполнительной власти или исполнительно-распорядительным органом городского округа, в ведении которых находится высшее учебное заведение, заключается трудовой договор на срок до 5 лет. Прекращение трудового договора с президентом высшего учебного заведения осуществляется по основаниям, установленным трудовым законодательством РФ, в том числе по основаниям прекращения трудового договора с руководителем организации.

Какая существует классификация персонала в вузе?

ИнфоА для этого надо постоянно изучать литературу по специальности, быть в курсе последних достижений в своей области и не жалеть времени на подготовку к занятиям. Также необходимо хорошо знать государственные образовательные стандарты.

Материала к занятиям надо готовить в два-три раза больше, чем требуется по программе. Необходимо больше внимания уделять организации самостоятельной работы студентов.

Преподавателю ВУЗа обязательно нужно постоянно работать над своей речью, избегать слов паразитов и не опускаться в поисках дешевого авторитета до сленга и жаргона. По возможности не читать свои конспекты, поскольку студенты не будут их слушать на протяжении всего занятия.

Нагрузка и обязанности преподавателя Функциональные обязанности и нагрузка преподавателя ВУЗа зависит, прежде всего, от должности и звания. От этих двух факторов зависит и размер материального вознаграждения.

Профессор и доцент: это ученые звания или должности в вузе?

Для продолжения работы преподавателем необходимо будет получить диплом магистра, а для дальнейшей карьеры в этой области надо иметь образование преподавателя, которое дает обучение в аспирантуре. Ассистент — это уже профессиональная квалификация преподавателя университета/ВУЗа, которая предполагает не только наличие диплома специалиста или магистра, но и опыт преподавательской работы в течение одного года или после обучения в аспирантуре без предъявления требований к стажу работы.

Ассистент проводит семинарские и практические занятия со студентами, проводит консультации и помогает доценту или профессору в приеме экзаменов. Между ассистентом и доцентом существует должность старшего преподавателя, которая, кроме уже перечисленных обязанностей ассистента, предполагает чтение лекций, подготовку методических материалов и пособий.

Портал российской науки

Однако в современной Российской Федерации (России) учёное звание является пожизненным, но присваивается лишь после отработки необходимого стажа в одноимённой (или эквивалентной) должности и выполнения ряда других формальных условий[1]. Аттестат профессора (Союз ССР, 1946 год). Содержание

- 1 Учёные звания в России

- 1.1 Современное состояние

- 1.2 Изменения последних лет

- 2 История учёных званий в России

- 2.1 Учёные звания в Российской империи

- 2.2 Учёные звания в Союзе ССР

- 3 Учёные звания в религиозных учебных заведениях

- 4 Иностранные учёные звания

- 4.1 Общая характеристика ситуации

- 4.2 Признание иностранных званий в РФ

- 5 См.

Учёное звание

Де-факто присуждением учёного звания профессора можно считать то, что после прохождения профессором трёх конкурсных отборов подряд, каждый на пять лет, в дальнейшем конкурсы не проводятся до достижения им возраста 65 лет. После достижения этого возраста профессор получает звание «заслуженный профессор», но теряет право занимать штатную должность профессора[16].

ВажноОбщая характеристика ситуации[править | править код] Правила присвоения учёных званий в разных странах различны и часто основаны на национальных традициях, хотя предпринимаются шаги к унификации[17]. В отличие от России и стран бывшего СССР, в большинстве государств отсутствует выраженное разграничение одноименных должностей и званий: например, прием сотрудника на должность профессора в учебном заведении одновременно означает получение титула профессора.

78. какие должности в высшем учебном заведении являются выборными?

Порядок присвоения ученых званий в России (СССР) (1804—1995): историко-правовой аспект. — Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата юридических наук. — Краснодар, 2003.

Должности в учебных заведениях

В отношении Вузов учебно — вспомогательный персонал перечислен в Приказе Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования» http://budget.1kadry.ru/#/document/99/902257088/?step=152. Обслуживающий персонал — работники, не участвующие непосредственно в процессах производства продукции и управлении этими процессами, а выполняющие функции обслуживания (курьеры, уборщики, гардеробщики, мойщики).

Примерный перечень таких должностей приведен в «Квалификационном справочнике профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады» (утв.

Должности в высших учебных заведениях

Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 4) определять содержание учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) на основании федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования или федеральных государственных требований, а также устанавливаемых в соответствии с пунктом 4 статьи 5 настоящего Федерального закона образовательных стандартов и требований; (пп. 4 в ред. Федерального закона от 01.12.2007 N 309-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 5) выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса; 6) обжаловать приказы и распоряжения администрации высшего учебного заведения в установленном законодательством порядке; 7) на организационное и материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности.

5.

Впоследствии перестали присваиваться звания действительного члена учреждения (не упоминается в «Положении о порядке… присвоения учёных званий», утверждённом в 1975 году[13]), затем младшего научного сотрудника и ассистента (нет в «Положении» 1989 года[14], введённом в действие с 1 июля 1990 г.) и — уже в постсоветский период — старшего научного сотрудника (отсутствует в «Положении» 2002 года[15]). Звания младшего научного сотрудника и ассистента были близки по квалификационным требованиям и не предполагали обязательного наличия у претендента учёной степени. В 30-х годах эти звания присваивались лицам, успешно окончившим аспирантуру и ведущим научную или образовательную работу[7][11], но позже требование об окончании аспирантуры было отменено.

Минобрнауки или государственными академиями (РАН, РАО) званий, не имеют официального статуса и не котируются. Что касается финансового вознаграждения за учёные звания, то до 2013 года за степени и звания в вузах и НИИ обладателям выплачивались определённые законом надбавки. Затем, в соответствии с новой редакцией закона «Об образовании в России», надбавки были включены в должностной оклад, став его неотъемлемой частью[2]. Учёные звания в Российской империи[править | править код] Единственным учёным званием в Российской империи являлось, введённое Уставом 1804, звание заслуженного профессора, даваемое после 25 лет службы в университете, обычно перед выходом на пенсию. Звание заслуженного профессора обеспечивало пожизненную пенсию.

Звания в учебных заведениях

Признание иностранных званий в РФ[править | править код] Неформальное установление соответствия профессионального уровня обладателей званий из разных стран затруднительно, так как в каждой стране есть свои «сильные» и «слабые» институты, а квалификация тоже индивидуальна. Гораздо информативнее в этом смысле Curriculum vitae конкретного ученого. В юридической плоскости, признание в РФ званий, полученных за рубежом, осуществляется либо в соответствии с международными договорами[18] о взаимном признании документов об ученых степенях и ученых званиях, либо в соответствии с распоряжением Правительства РФ[19] «Об утверждении перечня иностранных образовательных организаций и научных организаций, которые выдают документы иностранных государств об ученых степенях и ученых званиях, признаваемые на территории Российской Федерации».

1privilege.ru

II. Должности служащих высших учебных заведений

РУКОВОДИТЕЛИ

Ректор высшего учебного заведения

25-27-й разряды

Должностные обязанности. Осуществляет руководство вузом в соответствии с его Уставом и законодательством Республики Беларусь. Обеспечивает системную образовательную (учебно-воспитательную) и административно-хозяйственную (производственную) работу вуза. Определяет стратегию, цели и задачи развития вуза, принимает решения о программном планировании его работы. Действует от имени вуза, представляет его на различных мероприятиях, в органах, учреждениях и организациях. Во исполнение и в пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и студентов вуза, утверждает структуру и штаты, осуществляет контроль за всеми видами деятельности вуза. Определяет источники финансирования. Непосредственно руководит работой ректората и Совета вуза. Несет ответственность за качество образования выпускаемых специалистов; полную реализацию образовательных программ в соответствии с учебными планами и графиками учебного процесса; соблюдение прав и свобод студентов и работников вуза во время образовательного процесса в установленном порядке.

Должен знать: нормативные правовые акты, другие руководящие и методические документы и материалы, регулирующие вопросы функционирования и развития системы высшего образования и соответствующей отрасли экономики; достижения современной психолого-педагогической науки и практики, теорию и методы управления образовательными системами, основы экономики, права, социологии; основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

Квалификационные требования. Высшее образование, ученая степень доктора или кандидата наук, стаж работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

Декан высшего учебного заведения

23-й разряд

Должностные обязанности. Непосредственно руководит учебной, воспитательной и научной работой на факультете. В объеме прав, предоставленных ему ректором, издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения профессорско-преподавательским составом, сотрудниками, аспирантами и студентами факультета. Организует разработку типовых и рабочих учебных планов и программ по профилю специалистов и обеспечивает их выполнение. Организует разработку научно обоснованного расписания учебных занятий и осуществляет контроль за его исполнением. Координирует работу кафедр по подготовке учебников, учебных и методических пособий по учебным дисциплинам, которые преподаются на факультете. Контролирует учебный процесс, учебную и производственную практику студентов, осуществляет общее руководство их научной работой. Подготавливает предложения по совершенствованию учебно-воспитательной работы со студентами и отвечает за ее качественную организацию. Обеспечивает текущее и перспективное планирование работы факультета. Осуществляет контроль за качеством преподавания учебных дисциплин. Изучает, обобщает и использует положительный опыт работы факультетов вуза и родственных факультетов отечественных и зарубежных высших учебных заведений. Организует проведение аттестации профессорско-преподавательского состава факультета. Осуществляет контроль за выполнением правил внутреннего трудового распорядка профессорско-преподавательским составом, сотрудниками и студентами факультета и несет ответственность за результаты работы факультета. Обеспечивает решение вопросов, касающихся проведения аттестации студентов, сдачи государственных экзаменов, защиты дипломных проектов (работ), пересдачи курсовых экзаменов и зачетов. Представляет ректору документы о назначении стипендий студентам факультета в соответствии с действующим положением.

Должен знать: нормативные правовые акты, другие руководящие и методические документы и материалы, регулирующие вопросы функционирования и развития системы высшего образования; основные направления и перспективы развития системы образования; отечественные и зарубежные достижения по вопросам учебно-воспитательного процесса; методики по совершенствованию учебной работы, педагогику, психологию, теорию и методику учебно-воспитательной работы; основные научные проблемы по соответствующей специальности; порядок проведения аттестации профессорско-преподавательского состава; действующие нормативные документы по переподготовке и повышению квалификации кадров; основы трудового законодательства; правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

Квалификационные требования. Высшее образование, наличие ученой степени, наличие научных трудов, опыт научной и организаторской работы не менее 5 лет на педагогических или руководящих должностях.

studfiles.net

Статья ТКРФ 332. Особенности заключения и прекращения трудового договора с работниками высших учебных заведений

Комментарий к статье 332

1. Особенности заключения и прекращения трудового договора предусмотрены не для всех категорий работников учреждений высшего профессионального образования, как это могло бы следовать из наименования статьи, а только для научно-педагогических. В соответствии со ст. 20 Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» в высших учебных заведениях предусматриваются должности научно-педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и иного персонала.

Главной особенностью заключения трудового договора с научно-педагогическими работниками вузов является конкурсное избрание. К научно-педагогическому персоналу относятся замещаемые по конкурсу должности профессорско-преподавательского состава и должности научных работников. Должности профессорско-преподавательского состава определены в упомянутой статье исчерпывающим образом: должности декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего преподавателя, преподавателя, ассистента.

По конкурсу замещаются следующие должности научных работников научного подразделения или кафедры высшего учебного заведения: руководителя научно-исследовательского, научного сектора, отдела, лаборатории, другого научного подразделения, главного научного сотрудника, ведущего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, научного сотрудника, младшего научного сотрудника.

2. С каждым работником профессорско-преподавательского состава заключается либо бессрочный трудовой договор, либо срочный трудовой договор. Конкретные сроки срочного трудового договора устанавливаются по соглашению сторон с учетом коллективного договора и мнения ученого совета (совета) вуза (факультета, филиала). По представлению кафедры допускается продление сроков договора до 5 лет без проведения процедуры конкурсного отбора, если действующий срочный договор был заключен на срок менее 5 лет.

Научно-педагогический работник, работающий как по срочному, так и по бессрочному трудовому договору, должен проходить конкурс на замещение должности не реже одного раза в пять лет. Если договор заключен на неопределенный срок, то проведение конкурса создает для работодателя возможность расторжения трудового договора, заключенного на неопределенный срок, в случае неизбрания работника по конкурсу. Подобная процедура уже была известна советскому законодательству о регулировании труда вузовских работников. Результатом избрания по конкурсу является, как правило, не заключение нового трудового договора с данным работником, а продление срока действующего трудового договора по соглашению сторон либо на определенный срок до 5 лет, либо на неопределенный срок

3. Как правило, все научно-педагогические должности замещаются на основании конкурсного отбора, порядок проведения которого предусмотрен Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении РФ, утвержденным Приказом Министерства образования РФ от 26 ноября 2002 г. N 4114.

Конкурсный отбор объявляется ректором (проректором) вуза в периодической печати или в других средствах массовой информации не менее чем за два месяца до его проведения. Срок подачи заявлений для участия в конкурсном отборе — один месяц со дня опубликования объявления о конкурсе. Отказ в приеме заявления должностным лицом вуза, ответственным за организацию и проведение конкурсного отбора, может иметь место в случае несоответствия претендента квалификационным требованиям по соответствующей должности, установленным действующими нормативными правовыми актами, либо в случае нарушения сроков подачи заявления. Обсуждение и конкурсный отбор претендентов на преподавательские должности проводятся на ученом совете вуза, факультета, филиала вуза. Решение по конкурсному отбору принимается по результатам тайного голосования.

Успешно прошедшим конкурсный отбор считается претендент, получивший путем тайного голосования наибольшее число голосов членов ученого совета, но не менее половины плюс один голос от числа принявших участие в голосовании при кворуме 2/3 списочного состава ученого совета.

До рассмотрения претендентов на преподавательские должности на заседании ученого совета кафедра выносит рекомендации по каждой кандидатуре и доводит их до сведения ученого совета вуза (факультета, филиала) на его заседании (до проведения тайного голосования). Кафедра вправе предложить претендентам прочесть пробные лекции или провести другие учебные занятия и по их итогам принять рекомендации. До рассмотрения претендентов на должности научных работников на заседании ученого совета (совета) кафедра, научное структурное подразделение выносят рекомендации по каждой кандидатуре и доводят их до сведения ученого совета на его заседании (до проведения тайного голосования). Кафедра, научные структурные подразделения вправе предложить претендентам выступить с сообщением по предлагаемой тематике своих научных исследований и по итогам рассмотрения принять рекомендации.

По результатам конкурсного отбора и заключении с преподавателем договора издается приказ ректора (проректора) вуза о приеме его на преподавательскую должность по соответствующей кафедре. Если не подано ни одного заявления или ни один из претендентов не получил более 50% голосов членов ученого совета, конкурсный отбор признается несостоявшимся.

4. Без избрания по конкурсу возможно заключение договора между образовательным учреждением высшего профессионального образования и преподавателем в случае принятия на работу штатного совместителя; во вновь открываемых вузах до начала работы ученого совета на срок не более одного года; при замещении временно свободных преподавательских должностей (в связи с отпусками по уходу за ребенком, нахождением в творческом отпуске, переводом на научную должность для подготовки диссертации, длительной болезнью и др.) до выхода этого работника на работу. В соответствии с требованиями Положения в вышеперечисленных случаях может проводиться конкурс документов, определяющих квалификационные требования к занятию соответствующей преподавательской должности.

Кроме того, не исключается предусмотренная Положением возможность заключения трудового договора без проведения конкурса при переходе на преподавательскую работу на срок до 5 лет освобожденного от занимаемой должности проректора, имеющего стаж работы в данной должности не менее 5 лет.

Заключение трудового договора без проведения конкурсного отбора по усмотрению ректора при согласии преподавателя сроком до одного года, ранее допускавшееся Положением, действующей редакцией ТК не предусмотрено.

Истечение срока трудового договора с работником является основанием для прекращения трудовых отношений в случаях: непредставления работником заявления для участия в конкурсном отборе для последующего заключения трудового договора на очередной срок либо если работник не прошел конкурсный отбор на ученом совете вуза (ученом совете, совете факультета, филиала).

5. Не проводится конкурс на замещение должностей, занимаемых беременными женщинами, а также работающими по бессрочному трудовому договору женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет. Данные исключения из общего порядка конкурсного замещения должностей являются раскрытием установленных законодательством дополнительных гарантий беременным женщинам и женщинам, имеющим детей. Поскольку результатом проведения конкурса может явиться неизбрание и, как следствие, увольнение работника, то во избежание конфликта норм о гарантиях и реальном проведении конкурсного отбора законодатель предусмотрел исключение данной категории научно-педагогических работников из общего порядка прохождения конкурса.

6. Прямой запрет установлен и на проведение конкурсного отбора на должности декана факультета и заведующего кафедрой. Для этих должностей предусмотрена процедура выборов. Выборы отличаются от конкурсного отбора тем, что кандидат на соответствующую должность должен занимать должность научно-педагогического состава в том подразделении вуза, руководителем которого он избирается. Так, заведующий кафедрой избирается из числа научно-педагогических работников кафедры.

7. Должности декана факультета и заведующего кафедрой являются самостоятельными должностями научно-педагогического состава. Для их занятия заключается самостоятельный трудовой договор по итогам выборов. И декан факультета, и заведующий кафедрой должны нести педагогическую нагрузку именно в силу занятия этой должности.

8. Порядок проведения выборов декана факультета и заведующего кафедрой определяется уставом высшего учебного заведения. Как правило, выборы проводятся ученым советом. По итогам выборов заключается трудовой договор сроком до 5 лет. Трудовой договор по ранее занимаемой должности прекращается в связи с избранием на должность декана или заведующего кафедрой.

9. Комментируемая статья не устанавливает порядок замещения должности ректора, предполагая, что данный вопрос относится к ведению законодательства об образовании. Статья 12 Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» предусматривает, что ректор государственного или муниципального высшего учебного заведения в порядке, установленном уставом такого высшего учебного заведения, избирается из числа кандидатур, согласованных с аттестационной комиссией соответствующего уполномоченного органа исполнительной власти или исполнительно-распорядительного органа городского округа, тайным голосованием на общем собрании (конференции) на срок до 5 лет. После избрания ректора между ним и органом исполнительной власти или исполнительно-распорядительным органом городского округа, в ведении которых находится такое высшее учебное заведение, заключается трудовой договор на срок до 5 лет.

10. Применительно к должностям административно-управленческого персонала вузов: ректоров, проректоров и руководителей филиалов (институтов) федеральных государственных вузов установлен возрастной ценз — эти должности могут замещать лица в возрасте до 65 лет. Особенностью комментируемой нормы является установление предельного возраста для занятия и исполнения обязанностей по соответствующей должности. Указанное ограничение впервые было введено п. 3 ст. 20 Федерального закона от 22 августа 1996 г. N 125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании», при этом первоначально в указанный список должностей были включены и должности заведующего кафедрой и декана факультета. Постановлением Конституционного Суда РФ от 27 декабря 1999 г. N 19-П указанная норма в части заведующего кафедрой была признана не соответствующей Конституции РФ, а Определением Конституционного Суда РФ от 11 июля 2006 г. N 213-О в части декана факультета. В основу решения было положено то обстоятельство, что должности профессорско-преподавательского состава не могут иметь ограничений по возрасту.

11. Достижение 65-летнего возраста для ректора, проректора, руководителя филиала (института) автоматически не влечет прекращения трудового договора. Закон предусматривает два пути, по которому могут развиваться события. Первый путь заключается в том, что с согласия лиц, занимающих указанные должности, их трудовой договор может быть изменен, в результате чего они будут переведены на преподавательскую или научную должность в этом же вузе, соответствующую их квалификации (профессора, доцента или научного работника). Для перевода необходимо согласие работника, если же такого согласия не получено, то в соответствии с п. 3 ст. 336 ТК трудовой договор подлежит прекращению. Второй путь предполагает продление срока пребывания в должности указанных лиц сверх 65-летнего возраста. Указанное продление может быть осуществлено на основании представления высшего органа управления вузом — ученого совета вуза.

12. Решение о продлении срока пребывания в должности ректора отнесено к компетенции учредителя вуза. Поскольку указанное ограничение относится только к федеральным государственным вузам, то в качестве учредителя выступает федеральный орган исполнительной власти в сфере образования — Министерство образования и науки РФ либо иные уполномоченные на это федеральные органы исполнительной власти, например, учредителем вузов, реализующих военные профессиональные образовательные программы, является Правительство РФ.

13. Для вузов, отнесенных к особо ценным объектам культурного наследия народов РФ (к таковым относятся Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский горный институт (технический университет), Санкт-Петербургская консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова), предусмотрено, что ректор утверждается в должности Правительством РФ по представлению федерального органа управления образованием, соответственно, и решение о продлении срока пребывания в должности также относится к ведению Правительства РФ.

14. Учредитель вуза не вправе принимать решение о продлении пребывания в должности самостоятельно. Решению учредителя должно предшествовать рассмотрение указанного вопроса ученым советом вуза и вынесение решения о представлении ученого совета учредителю с просьбой о продлении. Порядок рассмотрения этого вопроса, форма голосования специально ни законом, ни актами Правительства РФ не регулируются, поэтому, если иное не предусмотрено уставом вуза, решение о представлении учредителю о продлении срока пребывания в должности ректора принимается в обычном порядке — на ученом совете вуза.

15. Типовое положение о вузе относит вопрос о выборах ректора вуза к компетенции конференции научных, педагогических и иных работников и обучающихся. Применительно к вопросу о продлении срока полномочий ректора закон предусматривает представление ученого совета. Статус конференции, разумеется, выше ученого совета, однако вопрос о продлении срока полномочий ректора может быть вынесен на рассмотрение конференции только в том случае, когда уставом вуза этот вопрос прямо отнесен к компетенции конференции.

16. Продление срока пребывания в должности проректора, руководителя филиала (института) отнесено к компетенции ректора вуза, который также вправе принять решение только на основании представления ученого совета вуза.

17. Продление срока пребывания в должности допускается законом до достижения возраста 70 лет. Указанная норма не означает право учредителя или ректора во всех случаях принять решение о продлении пребывания в должности до 70 лет. Статья 332 ТК фиксирует предельный срок, до которого пребывание в должности допускается законом. Однако при принятии решения следует учитывать и порядок назначения на соответствующие должности. Так, должность ректора является выборной, и срок избрания определен в 5 лет. Следовательно, если достижение 65-летнего возраста происходит в период пребывания в должности, например, спустя три года после избрания на соответствующую должность, то продление допускается до окончания срока избрания на соответствующую должность (в нашем примере — до достижения 69 лет). Поскольку указанное обстоятельство является препятствием для продолжения действия срочного трудового договора, то и решение о продлении может приниматься строго в рамках трудового договора и в пределах срока его действия.

18. Лицо, достигшее 65-летнего возраста, по смыслу решения Конституционного Суда РФ не вправе принимать участие в выборах и претендовать на занятие соответствующей должности. Таким образом, допустимость продления пребывания в должности до достижения 70 лет означает, что продление может осуществляться однократно, ибо повторное рассмотрение приведет к превышению 70-летнего возраста.

19. Для должности проректора предусмотрено заключение срочного трудового договора, срок окончания которого совпадает с окончанием срока полномочий ректора. Таким образом, косвенно происходит влияние сроков избрания ректора на продолжительность срока пребывания в должности проректора. Если проректор назначен на должность в возрасте 63 лет сразу после избрания ректора вуза, то через два года должно быть принято решение о продлении срока его пребывания в должности, а еще через три года, т. е. при достижении проректором возраста 68 лет, его трудовой договор прекратится в связи с истечением сроков полномочий ректора вуза. Нормативно не установлены число и виды должностей проректоров вузов, не предусмотрены и квалификационные требования для занятия указанной должности, если это прямо не предусмотрено уставом вуза. Традиционно в вузах существуют должности проректора по учебной работе, проректора по научной работе, проректора по административно-хозяйственной деятельности, иные должности проректоров вводятся вузом самостоятельно.

20. Для должности руководителя филиала (института) законом не предусмотрено специальной процедуры назначения на должность (ни выборы, ни конкурс), поэтому назначение на должность и возможность продления срока пребывания в должности руководителя филиала (института) до 70 лет не имеет специальных условий, в связи с чем допустимо продление срока пребывания в должности именно до достижения 70-летнего возраста.

21. Комментируемая статья предусматривает возможность в период действия трудового договора проведения аттестации научно-педагогического работника в целях подтверждения соответствия работника занимаемой им должности (ч. 2 ст. 81 ТК). Положение о порядке проведения аттестации работников, занимающих должности научно-педагогических работников, утверждается в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Следует иметь в виду, что действующим положением (см. п. 6 комментария к ст. 331) не предусмотрена аттестация научно-педагогических работников вуза, данная норма предполагает возможность установления квалификационных характеристик должностей научно-педагогических работников высшего учебного заведения в будущем.

Комментарии к Трудовому кодексу Российской Федерации

Издательский Дом «Городец», 2007

Источник: СПС Консультант

hr-portal.ru

Должностная инструкция доцента кафедры

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Доцент кафедры относится к категории специалистов.

1.2 На должность доцента кафедры назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование и соответствующее одному из следующих требований:

- иметь ученое звание доцента (старшего научного сотрудника) по профилю кафедры или ученую степень доктора наук;

- иметь ученую степень кандидата наук, стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет (в т.ч. не менее трех лет педагогической работы в вузе), научные и учебно-методические работы, изданные в последние три года;

- иметь стаж педагогической работы в вузе не менее пяти лет, иметь учебно-методические и научные работы, являться единоличным автором учебника (учебного пособия) или соавтором двух и более учебников (учебных пособий) для вузов, рекомендованных к использованию Министерством образования РФ или соответствующими учебно-методическими объединениями и изданных в течение последних двух лет;

- быть привлеченным вузом к педагогической деятельности высококвалифицированным специалистом, имеющим стаж практической работы по профилю кафедры не менее десяти лет, иметь учебно-методические и научные работы, являться единоличным автором учебника (учебного пособия) или соавтором двух и более учебников (учебных пособий) для вузов, рекомендованных к использованию Министерством образования РФ или соответствующими учебно-методическими объединениями и изданными в течение последних двух лет.

1.3 Должность доцента кафедры является выборной. На эту должность избираются лица, из числа квалифицированных специалистов соответствующего профиля, имеющих ученую степень или звание. Порядок выборов на указанную должность определяется Положением о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении РФ. Избранный доцент назначается на должность приказом ректора университета.

1.4 Доцент кафедры должен знать:

- Конституцию РФ;

- Законы, постановления правительства и нормативные акты Минобразования России по вопросам образования и воспитания обучающихся;

- Конвенцию о правах ребенка;

- Педагогику, педагогическую психологию;

- Основы физиологии, гигиены;

- Теорию и методы управления образовательными системами;

- Планирование и организацию всех видов учебных занятий и учебной работы;

- Организацию методической, научно-методической работы;

- Организацию научных исследований;

- Современное состояние области знаний по курируемым дисциплинам;

- Культуру общения и служебной этики.

1.5 В своей деятельности доцент руководствуется:

- законодательством Российской Федерации, в том числе законом РФ «Об образовании»;

- федеральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»;

- государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования;

- нормативными документами федерального государственного органа управления образованием;

- уставом университета;

- коллективным договором;

- правилами внутреннего распорядка университета;

- положением о факультете университета;

- положением о кафедре;

- приказами ректора;

- распоряжениями, указаниями проректора по учебной работе и иными нормативными и распорядительными актами администрации университета;

- настоящей должностной инструкцией.

1.6 Доцент кафедры подчиняется непосредственно заведующему кафедрой.

1.7. Замещение должности доцента кафедры производится по трудовому договору, заключаемому на срок до пяти лет. Заключению трудового договора предшествует конкурсный отбор.

2 ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Доцент кафедры обязан:

2.1 Осуществлять планирование, организацию и контроль учебной и учебно-методической работы по курируемой дисциплине или дисциплинам.

2.2 Принимать участие в научной или научно-исследовательской работе по одному из научных направлений кафедры.

2.3 Участвовать в научно-методической работе по вопросам профессионального образования.

2.4 Читать лекции по курируемым дисциплинам.

2.5 Осуществлять контроль качества проведения преподавателями кафедры всех видов учебных занятий по курируемой дисциплине.

2.6 Разрабатывать рабочие программы по курируемым дисциплинам.

2.7 Принимать личное участие в научно-методической работе кафедры в составе методической комиссии по специальности или научно-методического совета факультета (института).

2.8 Контролировать, комплектовать и разрабатывать методическое обеспечение курируемых дисциплин.

2.9 Организовывать и руководить научно-исследовательской работой студентов, принимать участие в работе студенческого научного общества.

2.10 Принимать участие в повышении квалификации научно-педагогических работников кафедры, оказывать методическую помощь начинающим преподавателям в овладении педагогическим мастерством и профессиональными навыками.

2.11 Организовывать и планировать самостоятельную работу студентов по курируемым дисциплинам.

2.12 Организовывать и проводить профориентационную работу со школьниками по специальностям кафедры.

2.13 Участвовать в пропаганде научно-технических, социально-экономических и правовых знаний среди населения.

2.14 Соблюдать правила по охране труда, промсанитарии и противопожарной безопасности.

2.15 Контролировать выполнение правил по охране труда, промсанитарии и противопожарной безопасности при проведении учебных занятий по курируемым дисциплинам и научных исследований.

2.16 Принимать участие в развитии материально-технической базы кафедры.

2.17 Своевременно оповещать руководство кафедры, факультета (института) о невозможности выполнить обусловленную трудовым договором и расписанием учебных занятий учебную работу.

2.18 Передавать в собственность университета подготовленные в рамках выполнения служебного задания учебники, монографии, учебные пособия, патенты, методические указания, рабочие программы и другие виды методических разработок и интеллектуальной собственности.

3 ПРАВА

Доцент кафедры имеет право:

3.1 Избирать и быть избранным в Ученые советы университета, факультета (института).

3.2 Участвовать в работе любого структурного подразделения университета, где обсуждаются и решаются вопросы, относящиеся к деятельности кафедры.

3.3 Вносить заведующему кафедрой предложения по корректировке плана работы кафедры, рабочих программ и другой учебной документации кафедры с последующим их утверждением в установленном порядке.

3.4 Вносить на рассмотрение кафедры предложения по совершенствованию учебной, учебно-методической, научно-методической, научно-исследовательской работы кафедры.

3.5 Контролировать все виды учебных занятий по курируемым дисциплинам, проводимые преподавателями кафедры, вносить, при необходимости, предложения по улучшению организации учебных занятий.

3.6 На условиях штатного совместительства лично руководить или заниматься научной деятельностью, финансируемой за счет привлечения средств предприятий или организаций.

3.7 Руководить госбюджетной научно-исследовательской или научно-методической работой.

3.8 Привлекать в установленном порядке к выполнению научных исследований преподавательский состав, учебно-вспомогательный персонал кафедры, студентов, а также сотрудников других кафедр университета.

3.9 Руководить подготовкой аспирантов и соискателей.

3.10 Вносить заведующему кафедрой предложения о представлении студентов и аспирантов за успехи в учебе и активное участие в НИР к различным формам морального и (или) материального поощрения, вносить предложения о наложении взыскания на студента.

3.11 Выбирать методы и средства обучения, излагать учебный материал по своим методикам, выбирать темы для научных исследований и проводить их своими методами

3.12 Привлекать учебно-вспомогательный персонал кафедры, а также аспирантов и студентов кафедры к работам, связанным с организацией и обеспечением учебного процесса, подготовкой аудиторного фонда к учебному году, переоборудованием учебных лабораторий кафедры.

3.13 Пользоваться бесплатно услугами социально-бытовых, лечебных и других структурных подразделений университета в соответствии с уставом университета и коллективным договором.

3.14 В установленном порядке обжаловать приказы, распоряжения заведующего кафедрой, декана факультета (директора института) и другие организационно-распорядительные акты администрации университета.

3.15 На организационное и материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности.

4 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Доцент кафедры несет ответственность за:

4.1 Низкий уровень организации и проведения учебной и учебно-методической работы по курируемой дисциплине.

4.2 Реализацию образовательно-профессиональной программы в меньшем объеме, чем запланировано в учебном плане и графиком учебного процесса.

4.3 Низкое качество подготовки аспирантов и соискателей.

4.4 Нарушение или невыполнение порядка проведения учебных занятий и экзаменов, установленного утвержденным расписанием учебных занятий и экзаменов.

4.5 Нарушение академических свобод и прав студентов и работников кафедры.

4.6 Нарушение правил по охране труда и промсанитарии.

4.7 Не обеспечение безопасных условий труда работников кафедры и студентов при проведении учебных занятий по курируемой дисциплине.

4.8 Невыполнение обязанностей, предусмотренных Уставом университета, действующими правовыми актами и должностной инструкцией.

4.9 Прочие нарушения, предусмотренные ТК РФ, в процессе выполнения своих служебных обязанностей.

5 ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

5.1 Доцент кафедры принимает к исполнению поручения ректора, выраженные в устной или письменной форме.

5.2 Доцент кафедры принимает к исполнению выраженные в устной или письменной форме и непосредственно ему адресованные поручения первого проректора университета, первого проректора по учебной работе, проректоров по учебной и научной работе, а также поручения ректора, переданные ему через помощников, предварительно поставив в известность об этом заведующего кафедрой и получив его разрешение на выполнение

5.3 Доцент кафедры принимает к исполнению поручения, не касающиеся прямых его должностных обязанностей, других лиц администрации университета и института (факультета), не перечисленных в п. 5.1 и п. 5.2, только при наличии резолюции своего непосредственного начальника (заведующего кафедрой).

5.4 Доцент кафедры, по согласованию с заведующим кафедрой, может отдавать распоряжения студентам только той специальности, по которой эта кафедра выпускает специалистов.

5.5 Доцент кафедры, по согласованию с заведующим кафедрой, может отдавать распоряжения учебно-вспомогательному и другому персоналу кафедры по вопросам организации и проведения учебных занятий по курируемым дисциплинам или руководимой научно-исследовательской деятельности.

hr-portal.ru